Чемодан с сюрпризом

Художницы Мария и Наталия Арендт готовят книгу о своем деде скульпторе Меере Айзенштадте. Для них это уже третий семейный издательский проект. Первой книгой стали воспоминания художницы и скульптора Ариадны Арендт, бабушки сестер, второй — издание, посвященное скульптору Анатолию Григорьеву, второму мужу Ариадны Арендт.

Но если сама Арендт оставила обширные воспоминания, а Анатолий Григорьев писал о теософских идеях и рассказывал о годах заключения в сталинских лагерях, то Меер Айзенштадт не был словоохотлив. Его друг и коллега Алексей Сотников вспоминает, что «при встречах мы часто подолгу молчали». Тот же Сотников рассказывает, как Айзенштадт представил неожиданный образ Петра Капицы в античном духе. «“В честь Капицы кентавр” — так, всего в три с половиной слова, сказал о своей работе мой друг Меер», — писал Сотников в 1991 году. Тогда, 30 лет спустя после смерти скульптора, состоялась его первая персональная выставка в залах МОСХа.

Понадобилось еще почти столько же лет, чтобы Александра Селиванова и Надя Плунгян заново открыли наследие мастера в проекте «Меер Айзенштадт. К синтезу 1930‑х годов» (2018–2019). Айзенштадт стал также одним из ключевых героев в их проектах «Сюрреализм в стране большевиков» (2017) и «Блуждающие звезды. Советское еврейство в довоенный период» (2021), показанных в галерее «На Шаболовке».

Рост интереса к творчеству Айзенштадта не случаен. Отчасти его объясняет наблюдение Марии Шашкиной, что Айзенштадт, «будучи художником необыкновенно чутким <…> оказался своего рода индикатором процессов, происходивших в искусстве 1920–1950‑х годов».

Но загадок немало не только в творческом наследии скульптора, но и в его судьбе.

Американский папа

Архив Меера Айзенштадта уместился в небольшой коричневый чемодан, из тех, которые выпускали в 1950‑х. «Там репродукции. Блокнотики с рисунками. Записные книжки. Весь его внутренний мир. Конечно, есть и медицинские справки. Валидол», — говорит Мария Арендт, вынимая из чемодана рисунки, отобранные для книги об Айзенштадте.

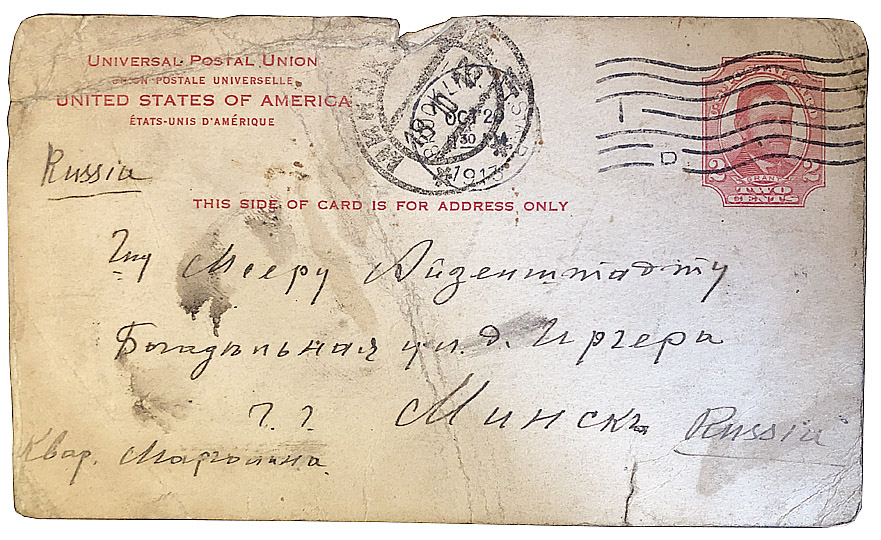

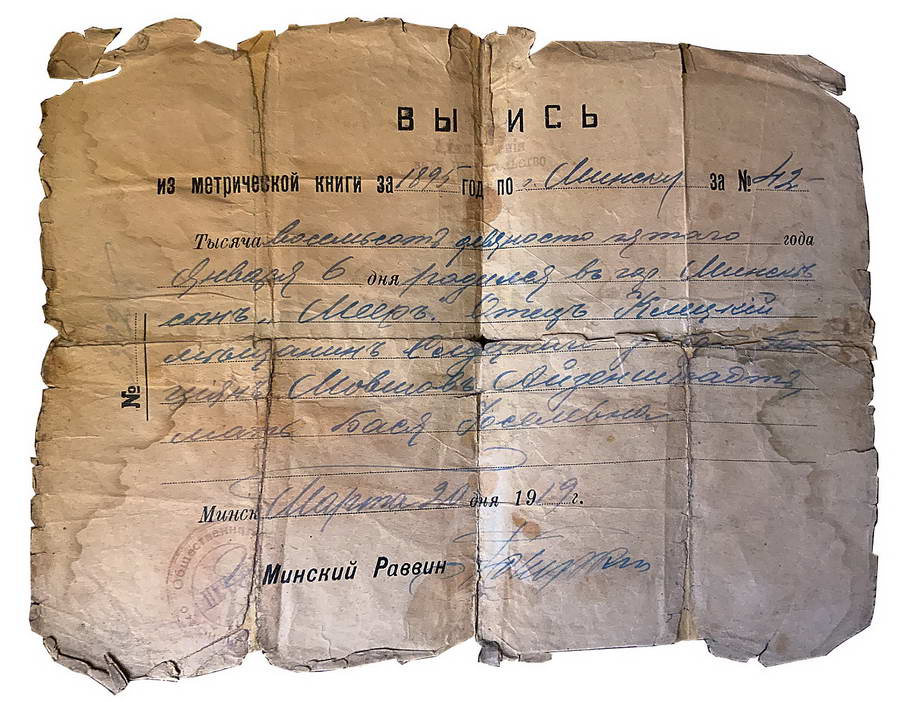

Там же, в чемодане, обнаружились открытки со штемпелем Нью‑Йорка, написанные на иврите и отправленные в Минск в 1913 году. Только подпись была латиницей: раввин Бенцион Айзенштадт. Сохранились письма от 18 октября 1913 года и 28 января 1914 года. В январе 1914 года Мееру исполнилось 19 лет. Вскоре, в том же 1914 году, его забрали в армию. На письма он, видимо, не ответил: Первая мировая война, начавшаяся в августе 1914‑го, сделала переписку практически невозможной. Но письма отца сын хранил всю жизнь.

Не только война осложнила их общение. Бенцион Айзенштадт развелся с женой, когда сын был совсем мал. В 1903 году он уехал в Америку, и письма с наставлениями сыну десять лет спустя, похоже, было все, чем он мог помочь бывшей семье.

Для внучек скульптора письма нью‑йоркского прадедушки, обнаруженные спустя 110 лет, оказались полным сюрпризом. По воспоминаниям Ариадны Арендт, Меер сообщал, что его отец был учителем русского языка. Письма же свидетельствовали о том, что Бенцион бен Моше Айзенштадт был раввином. Поиск в интернете это подтвердил, как и то, что раввинами были его отец Моше и дедушка Меер. Стало быть, первенца Бенцион назвал в честь своего деда, раввина Меера Айзенштадта.

Википедия не упоминает о первом браке раввина Бенциона Айзенштадта, родившегося в Клецке в 1873 году, но сообщает, что он учился в ешивах Несвижа и Литвы, в Америке женился на Саре Тиовой, дочери Авраама‑Исраэля Зельдина, родом из Киева, у них были дети. Одно время Бенцион Айзенштадт был раввином в Браунсвилле (Бруклин) в Нью‑Йорке. Умер он там же, в Бруклине, 31 августа 1951 года. Судя по внушительному списку изданных им книг, среди которых «Минские раввины и мудрецы», «К истории Израиля в Америке», «Новый свет для проповедников», биографический справочник «Поколение раввинов и писателей», он имел серьезные литературные амбиции.

Его сын Меер на первый взгляд выглядит полной противоположностью отцу. Ариадна Арендт пишет о нем как о замкнутом, суровом человеке, никогда не раскрывавшем себя до конца. С другой стороны, она упоминает, что в юности «Меер писал стихи, подражал Песни Песней Соломона, вдохновляясь библейскими сказаниями». И эти литературные опыты явно были удачными, по крайней мере «еврейская община взяла его под свое покровительство как талантливого мальчика». Позже он пытался поступить в театр — не очень понятно, идет ли речь о театре «Габима», где спектакли шли на иврите, или о ГОСЕТе, где основным языком был идиш. Увлечение литературой и мечты о театре свидетельствуют о поиске призвания, но также и о том, что круг его интересов поначалу пересекался с интересами отца.

Вряд ли можно получить точный ответ, почему в анкетах скульптор предпочел «подкорректировать» профессию родителя. Но очевидно, что в стране победившего атеизма быть сыном раввина оказывалось довольно рискованно: грозило поражение в правах. Но даже давняя семейная драма не позволяла вывести упоминания об отце в зону умолчания: для Меера Айзенштадта были равно важны и тот факт, что он является законным сыном своего отца, и необходимость скрыть социальное происхождение из семьи священнослужителя. Меер «выбирает» для родителя профессию учителя русского языка, тем самым избегая не только опасной темы религиозного служения отца, но и акцента на его национальной идентичности. Можно сказать, между национальной идеей и советским интернационализмом Айзенштадт выбирает последний. Учитывая профессию скульптора, это логичный выбор.

Другое дело, что отец как «фигура умолчания», при том что с ним тесно связана была религиозная и национальная идентичность, вкупе со «сменой» его профессии не только не позволяли забыть о национальной идентичности, но превращали ее в краеугольный камень самосознания художника. Опору, которую нужно было и сохранить, и скрыть. Ариадна Арендт упоминает, что Айзенштадт, который очень любил искусство старых мастеров — рисунки Микеланджело, работы Рембрандта, — жалел, что не существует еврейского изобразительного искусства, религия его запрещает. Одной из немногих сохранившихся авторских работ Айзенштадта 1920‑х годов оказывается голова «Пророка» — трагическая, напряженная, словно внимающая гласу небес. Выполненная в стремительной, живой манере, схватывающей момент откровения.

Годы странствий Меера

Хотя его называют иногда забытым героем авангарда, Айзенштадта трудно считать авангардистом. Мария Шашкина видит в его работах проявление «романтической линии в советской скульптуре» 1930‑х. Его композициям, пишет она, «свойственна фантастичность и праздничность, и в то же время ясна неосуществимость замысла в том масштабе и материале, которые были задуманы художником, в тех обстоятельствах, в которых он работал». Не менее важна и манера работы скульптора: «Сама неровность творчества, качественные перепады, очевидная склонность творить спонтанно, по вдохновению выдают романтичность натуры скульптора».

Как такой романтик вышел из «шинели» ВХУТЕМАСа–ВХУТЕИНа, отдельная загадка. Во ВХУТЕМАСе Айзенштадт учился — если считать с тремя годами рабфака — семь лет. Но до Москвы, куда он приехал, по‑видимому, в конце 1922 года, была еще Рисовальная школа Якова Кругера, выпускника санкт‑петербургской Академии художеств, имевшего также опыт учебы в Варшаве (у Леопольда Горовица) и в Париже, в академии Жюлиана.

Рисовальная школа готовила к экзаменам в Академию художеств и во «все учебные заведения, где предмет рисования обязателен. Здесь рисовали гипсы и натурщиков, изучали теорию перспективы, светотени». Как будет вспоминать Кругер, «в школу ко мне приходили за много километров пешком, из местечек и деревень босые подростки с горячим желанием развивать свои способности». У Кругера начинали учиться Хаим Сутин и Михаил Кикоин.

Когда именно здесь появился Меер Айзенштадт, трудно сказать. По одним источникам, он поступил в школу в 1916‑м и учился в течение года. В 1916‑м он уже не был подростком — за плечами 21‑летнего юноши был тяжелый опыт службы в армии, дезертирства вскоре после начала Первой мировой войны (не желал «работать на царя», говорил он позже), бегства и поиска укрытий (приют давали в основном родственники матери), ареста и тюрьмы. С другой стороны, Ариадна Арендт пишет, опираясь на слова самого Меера, что из заключения его освободила революция. Если так, то учеба в школе Кругера должна была быть еще до Первой мировой войны.

В 1915 году именно на Восточном фронте разворачивалось наступление германских войск.

Позже три сражения — Нарочская и Барановичская операции в 1916 году и наступление из‑под Молодечно в июле 1917‑го — закончились для Российской империи неудачно, русские войска потеряли до 200 тыс. убитыми и ранеными. Свои дома покинули почти 1,5 млн человек. Допущение, что в условиях военного положения Меер Айзенштадт, даже если он освободился к тому времени из тюрьмы, приехал в Минск заниматься в школе Кругера, выглядит весьма смелым. Хотя жизнь, как правило, богаче наших представлений о ней.

Не из этих ли лет странствий и мытарств юности скульптор выносит стремление к уединению, стоическое отношение к бедности на грани нищеты, гордость и ранимость, которые уживались с самоиронией? Скульптор Евгения Коварская, которая работала вместе со своим мужем Виленским в одной мастерской с Айзенштадтом на Масловке, вспоминала, что Мееру «нужна была абсолютная тишина». Он даже стал работать по ночам: «сказал, что ему мешает трамвай, а ночью хорошо: его нет». «Он ломал работы, кажется, много ломал, было слышно <…> А выставлялся мало. Ему хотелось заниматься архитектурой, связью скульптуры с ней».

«Шинель» ВХУТЕМАСа

В 1923 году Айзенштадт поступил на рабфак при ВХУТЕМАСе. После трех лет учебы на рабфаке, в 1926 году, он был принят на скульптурный факультет, где лепку преподавала Вера Мухина, объемные и пространственные дисциплины — Иосиф Чайков, мастерскую твердых материалов вел С. Ф. Булаковский. В 1930 году Айзенштадт защитил диплом в мастерской Чайкова.

Его работы замечают. В 1933 году в статье о «молодых кадрах советской скульптуры» в журнале «Искусство» И. Е. Хвойник выделяет Меера Айзенштадта как «мастера очень способного, но еще неустойчивого (портрет Пеньчковского его работы — шаг назад по сравнению с превосходно сделанной “Обезьяной”)». Кстати, фотография деревянной скульптуры обезьяны, созданной в 1928–1929 годах, подписана в журнале почему‑то «Б. Айзенштадт».

Деревянная «Обезьяна», купленная позже Третьяковкой, впечатлила не только критика. Ариадна Арендт, учившаяся на одном курсе с Меером во ВХУТЕМАСе, была так увлечена этим образом орангутанга‑мыслителя, что заговорила с его создателем. Отсылка к этому образу оказывается «тайным кодом» письма Ариадны Мееру, написанного в конце 1920‑х, в котором она сообщает о намерении отправиться рисовать в Сухумский питомник: «Ты бы один меня понял сегодня, это я знаю. У тебя, так же, как у меня, обезьянья душа. А Белашов сделал большие‑большие, совсем как тарелки, круглые глаза, когда я заявила о своем намерении ехать в Сухуми. “При чем же тут питомник?” — недоумевал он. <…> А я думала, был бы деканом у нас Айзенштадт…»

Неизвестно, разделял ли художник идеи Ариадны Арендт по поводу общности их «обезьяньей души». Критики, та же Мария Шашкина, склонны видеть автобиографические мотивы в небольшой скульптуре птицы «Марабу» (1939): она «глубже и проникновеннее других воплощает ощущение отверженности, столь свойственное художнику в эти годы».

Это не помешало птичке иметь успех: скульптура тиражировалась и стала в 1960‑х годах одним из первых «мемов» в кино. «Положь птичку!» — говорит в фильме «Берегись автомобиля» тесть зятю, который замахивается в отчаянии на «папашу» чем Б‑г послал. Тестя играл Папанов, зятя — молодой Миронов. А третьей участницей сцены была как раз птица «Марабу» Айзенштадта.

Некоторым кажется, что очень личным образом искусства — которое, как и стихи, рождается из «сора», — становится маленькая скульптура мышонка, созданного из переплавленных металлических тюбиков краски. Говорят, мышонок появлялся в мастерской ночами, когда там работал Айзенштадт. Тот подкидывал ему крошки хлеба, которые бережно собирал. Пустые тюбики краски тоже сгодились — так возник «памятник мышонку». А заодно памятник дружбе в духе arte povera.

Комментариев нет:

Отправить комментарий