Еврейский способ делать физику

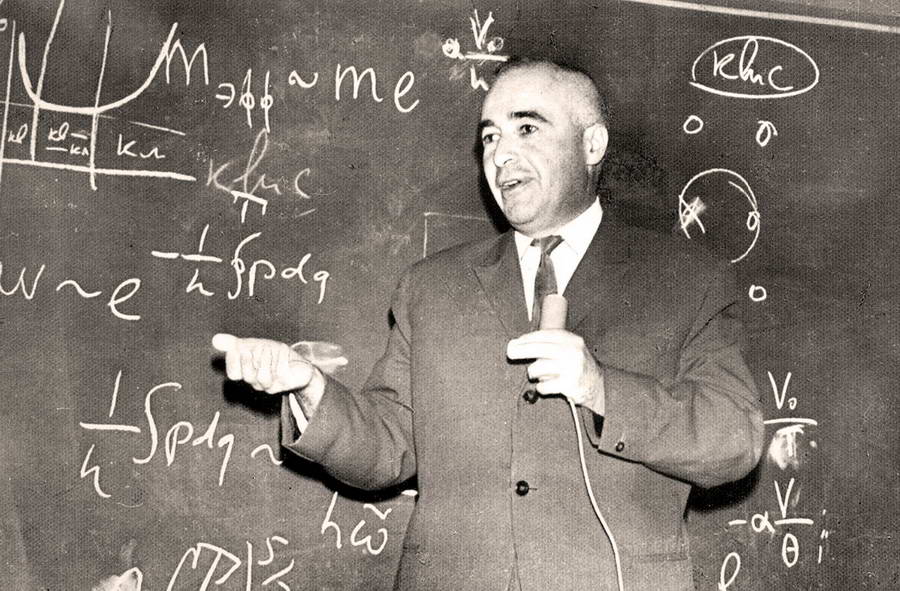

7 октября 2023 года во время террористической атаки на Израиль в городе Офакиме погиб выдающийся советский физик, профессор университета Бен‑Гуриона в Негеве (Беэр‑Шева) Сергей Андреевич Гредескул. Он был ярким представителем харьковской школы теоретической физики, одним из самых известных учеников академика И. М. Лифшица. С начала 1990‑х жил и работал в Израиле. Известие это потрясло научный мир. Пресса откликнулась на произошедшее множеством публикаций. Но, «сняв» верхний информационный слой, журналисты не пошли дальше. Между тем фигура Гредескула заслуживает более глубокого и внимательного рассмотрения. Речь не только о крупном ученом и человеке, речь об исполненном предназначении, о счастливой, наполненной жизни, о том, какими путями шло прежде и какими идет сейчас научное знание. О Сергее Гредескуле рассказывает его харьковский коллега и товарищ, а ныне профессор Гётеборгского университета Роберт Шехтер.

Я почувствовал, что у меня есть шанс сформулировать свое впечатление о нем и свое отношение к его жизни. А я очень впечатлен Сережей и считаю его человеком, в каком‑то смысле уникальным. И нам есть чему поучиться у его жизни.

Камертоном для моих размышлений вдруг выплыла фраза из Пруста — его определение жизни, которое я прочел в лекции Мераба Мамардашвили: «Жизнь — это усилие во времени». Как пишет Мамардашвили, все в мире, будучи предоставлено самому себе, обречено на деградацию, на распад. Чтобы организовать что‑то, противное смерти и деградации, всегда надо прикладывать усилие. Жизнь как антитеза смерти требует усилий. Что это значит?

Всем нашим чувствам предъявлен их дубль — мертвый дубль. Это те чувства, которые мы декларируем, но не испытываем: они возникают по инерции, по стереотипу, потому что так заведено. Мы не вкладываем в них душу. Те же слова, те же мысли, но они мертвы, потому что в них мы не вложились. Этот мертвый дубль не есть наша жизнь. И большей частью мы не отдаем себе отчет, что проживаем полужизнь, полусон. Жизнь проходит мимо и не затрагивает нас. Мы иногда не можем вспомнить, что было вчера. А чтобы помнить, надо зажить полной жизнью: на минуточку остановиться и вложиться в это дело.

Сережа был абсолютно «проснувшимся» человеком. Он был вне полусна. Воспринимал жизнь широко раскрытой душой, широко раскрытыми глазами, полностью ей отдаваясь. Сережина жизнь дает пример, как он в нее вложился.

Я не отношусь к старинным друзьям Сережи. Знал его только последние годы, мы общались около 10 лет. Это было то время, когда мы уже уехали из Харькова. Но встречались и в Харькове, потому что приезжали туда, и в Израиле. Сейчас перебираю в памяти, вспоминаю разные моменты и понимаю, что он четко нашел свой путь. И этот путь я бы назвал связью с традицией. Когда чувствуешь себя сопричастным некоему потоку людей и событий, который имеет собственную логику развития из прошлого в будущее. Чувствуешь себя частью целого, и это порождает потребность соответствовать, придает жизни форму. Возникает новая форма. И Сережа, и Вика, его жена, явили нам такую форму жизни. Это не увлечение чем‑то одним, не поглощение какой‑либо областью, это синтетическое чувство: семейная традиция, научная традиция, культурная традиция, традиция Харькова, традиция музыкальная. Традиция застолий, которая тоже существует. Это все те якоря, которые тебя держат, позволяют тебе сказать: «Жизнь — это не просто так». Ты понимаешь перспективу того, что с тобой происходит, откуда все взялось. Лелеять в себе причастность к той или иной традиции — один из медитативных путей расширить взгляд с прагматической целью: увеличить свою жизненность в два раза, повысить на два деления градус жизни.

Вот так Сережа и жил. Все примеры Сережиной жизни, будучи разными, имеют общий знаменатель: причастность к той или иной традиции.

Так, у нас существовала харьковская школа теоретической физики твердого тела, и Сережа был ярчайшим, активнейшим представителем этой школы. Он был необычный и крупный ученый. В науке, как и все мы, Сережа жил полноценной жизнью — ведь все ученые в действительности живут максимально полноценно. Повышенный тонус научного исследования, когда ты решаешь детективную задачу, гонишься за тем, чего поймать нельзя, — это высший градус существования человека. Здесь не нужно даже просыпаться: ты не можешь одновременно спать и делать науку. Но у него было и little extra — немножко больше, чем это. Он видел перспективу, понимал ценность научных школ для воспитания, и не только для воспитания.

Он был одним из последних учеников Ильи Михайловича Лифщица, который в Харькове был главным в физике твердого тела. Лифшиц впоследствии был приглашен в Москву, чтобы занять место Ландау: его выбрал на эту должность Капица. Это были уже поздние годы Ильи Михайловича, когда Сережа, будучи студентом, нашел ошибку в его работе. Илья Михайлович был очень впечатлен этим и сразу пригласил его сотрудничать.

А дальше шли годы, проходили поколения физиков, научные моды приходили и уходили, школы создавались, проекты считались то актуальными, то неактуальными, — но Сережа стал человеком «одной песни». Он занялся физикой электронных свойств неупорядоченных систем: именно об этом была задача, в которой он нашел ошибку, и дальше он занимался этим всю жизнь. Он стал продолжателем Ильи Михайловича в науке. Он внес в эту традицию большой личный вклад, нашедший выражение в монографии, которую он написал в соавторстве с И. М. Лифшицем и Л. А. Пастуром. Это был труд его жизни.

Редко в наше время встретишь ученого, у которого есть дело жизни. Ведь как сейчас устроена наука? Люди мечутся, меняют область деятельности. Из физики элементарных частиц переходят в физику твердого тела. А он шел, как корабль, гнул свою линию, продолжал традицию. Кроме того, он остро ощущал именно харьковскую школу.

Ведь семинар, который вел Илья Михайлович, был очень своеобразный. Это был такой «еврейский» способ делать физику. Есть «арийский» способ делать физику — а есть еврейский. «Арийский» способ — прагматичный. Он выражается формулой: делать то, что нужно, так, как можно. Мы определяем, что нам практически нужно сделать, и дальше, если не можем сделать это очень хорошо, то делаем приблизительно. А еврейский подход таков: делать так, как нужно, то, что можно. Я думаю, это восходит к традиции еврейских пророков: ты видишь истину — и ты ее произносишь. Нужна она кому‑нибудь, не нужна — вопрос второй. Казалось бы, зачем нам нужны эти пророки? Нам нужно понять, что сосчитать, заложить это в компьютер, и он все сосчитает. Нам не нужна идеология, не нужны модели, компьютер даст окончательный результат цифрой. Но ты из этого результата не сможешь сделать ни одного предсказания «вбок»! Потому что все же на цифре основано, будет другая цифра — будет другая история, и компьютер не знает, как она повернется. А тот, кто узрел механизм, все это узнает.

Семинары, которые проводил Илья Михайлович Лифшиц, были такими. Выходил человек, рассказывал о своей работе, как он ее решал. Потом выходил Илья Михайлович, поднимал три пальца и говорил: вот этот результат, он понятен. И объяснял автору, в чем смысл того, что он сделал. Мол, это не просто результат вычислений, решили — и так получилось, а именно так и должно было получиться! Он рассказывал, как пророк, в чем тут дело.

Есть другое ценное направление в физике, где не удается пройти такой путь, потому что задачи бывают неожиданные. Природа ведь не похожа на то, как устроен наш мозг, она преподносит сюрпризы. А раз сюрпризы — значит, вы не можете предугадать их тремя пальцами. Поэтому очень полезны физики, которые говорят: «Так, это все лирика, а сейчас мы сформулируем задачу, решим и посмотрим, какой будет ответ». Есть физики, которые категорически не любят спекуляций. Науке нужны и те и другие. Но у нас была еврейская школа физики — пророческая. И Сережа был представителем именно этой школы.

У него был очень яркий, талантливый ум физика. Но наука не была у него на первом месте. И это отличало его от коллег. Дело в том, что он был гораздо шире. А приоритетом для него была семья. Если семья на первом месте — это что‑то о человеке говорит. Это такой строй души.

Я бывал в их доме, пользовался их гостеприимством и в Харькове, и в Офакиме, и я наблюдал их жизнь. Это была рафинированная, интеллигентная семья, в которой то, как мы понимаем заботу друг о друге, любовь, взаимопомощь, признание личности, — все это было явлено в высшей степени. И оно же откуда‑то взялось! А взялось оно из традиции. Сережа хорошо осознавал, кем были его предки. Его прадедушка и двоюродный прадедушка — настоящие интеллигенты, имевшие заслуги перед страной. Двоюродный прадедушка, в частности, был депутатом российской Государственной Думы. Сережа внимательнейшим образом разыскивал документы, связанные с деятельностью членов его семьи. Для него было очень важно, откуда он пришел. Он об этом много говорил. Его папа был профессором, заведующим кафедрой. Профессорская семья, культура научной работы, определенные ценности. Я не знаю, что из чего у него проистекало: то ли культурный багаж из прошлого, культурная аура в доме, то ли сила собственной интеллигентности Сережи была определяющей.

Притом что мы все любим наших близких, внуков и детей, надо было видеть его общение с внуком. Это была забота о том, чтобы вырастить продолжение традиции! Он душу вкладывал в него. Он был его настоящим другом. Обсуждал с ним математические, научные проблемы. На протяжении всей жизни они продолжали вместе решать математические проблемы, стоявшие перед внуком. Он звонил Сереже почти каждый день. Они все обсуждали в залихватской манере — как мы с приятелями это делали между собой. И внук, благодаря Сережиным усилиям, получил финансово‑математическое образование в Англии, затем работу в банке, которая связана с математическим обеспечением финансовых операций. Там карьерный рост предполагает, что ты творчески находишь нестандартные математические решения, нужные банку. И Сережа, как соучастник, обсуждал с ним эти проблемы. Он был его гидом в жизнь! Это стрела времени, понимаете? Вот он пришел откуда‑то — и заботился, чтобы из него тоже вышло. Он понимал, зачем проснулся утром, и решал задачу. Это все одна линия. Он «делал» будущее своему роду.

А вот о другой традиции. Сережа не был религиозным человеком. Я с ним пытался говорить об этом, но наталкивался на стену непонимания. Он был к этому глух. Однако каждую пятницу, когда наступала еврейская суббота, Сережа садился за стол и читал молитву. Он отправлял всем своим друзьям поздравления с еврейскими праздниками. С удовольствием обсуждал библейские темы. Зачем? А потому что он чувствовал себя причастным древней традиции, древнему народу, который идет этой дорогой. Такая медитация, продолжающаяся тысячелетия. Он был полукровка: у него была румынская линия, он уделял ей внимание, одной ногой стоял там. А другой стоял на еврейской традиции. И я считаю, несмотря на вышесказанное, он был настоящим правоверным евреем, какими многие из моих коллег не являются.

Надо сказать и об устоях в этом доме. Сережа был творческим человеком. Он не был ученым не от мира сего, который не умеет забить гвоздь. Он вил гнездо, создавал дом. Как это было трудно в Советском Союзе! Что такое купить квартиру, что такое ее обставить, где взять деньги честному человеку?.. Но все, что он мог честным трудом заработать, он зарабатывал. Он выстроил себе дом и квартиру. Обустроил все, у него в Харькове был хороший кабинет, хорошая библиотека, пианино — все, что ему было нужно. И такой же дом он выстроил в Израиле. Там тоже было пианино, была библиотека, и фонотека, и все на свете. Он умел вить гнездо, потому что это тоже укорененность в традиции.

Он был очень известным в городе репетитором. Подготовил множество людей, которые до сих пор ему благодарны. Потом это продолжилось, когда он стал любимейшим лектором в университете в Беэр‑Шеве. К нему записывались, в очередь становились студенты. Он знал, что у интеллигенции традиция — учить. Чтобы провести линию — надо научить.

Учить было особой его страстью и умением. Он имел дар взаимодействия с людьми. Это был абсолютно лучезарный человек. Сангвиник, и эта улыбка!.. Один наш общий знакомый очень удачно сказал: когда он с тобой разговаривает, у тебя ощущение, что ты — единственный человек в целом мире, который для него существует. Он погружался в человека, пускал его в себя. Это ведь то же самое свойство — раскрыть глаза. Благодаря этому все, что ему было нужно в быту, основывалось на личных отношениях с людьми. Надо компьютер починить или что‑то электрическое сделать — у него был друг, который с удовольствием для него все делал, при этом они обсуждали кучу разных проблем. Нужно купить для застолья хорошие продукты — у него знакомые на базаре. Что бы ему ни понадобилось, он так располагал к себе людей, что они с удовольствием делали для него все, что могли.

Как я сказал, он общался с Лифшицем. А традицией школы Лифшица была именно человечность. Сережа собой эту традицию олицетворял. Илья Михайлович был интеллигентный, добрый человек, сын известного в Харькове врача. Кто у кого перенимал или это было созвучие?.. Хочу вспомнить один из курьезов.

Илья Михайлович очень любил покушать, и Сережа любил. И это же особая культура — забота о том, как сделать вкусную еду, где достать хорошие продукты. Илья Михайлович сам ходил на базар — не домработница какая‑нибудь, нет! Выбрать хороший кусочек мяса — он в этом понимал толк. И Сережа понимал, я с ним ходил несколько раз. И я тоже знаю, что такое выбрать хороший творог, хороший сыр, сметану, где взять зелень… Это открытость жизни — и наслаждение этой жизнью.

И музыка, конечно. Там тоже своя традиция. Сережа размышлял в свое время, не стать ли ему музыкантом: очень серьезно учился по классу фортепьяно, его учителем был выдающийся харьковский пианист Владимир Крайнев. Культ Крайнева в доме был очень заметным. Имелись все его записи! От Крайнева и его репертуара был крен в сторону русской советской музыки: Прокофьев, Рахманинов, Шостакович. Это были музыканты, которые все время обсуждались. А также их ученики или близкие к ним композиторы, которые были затюканы в советское время: великолепные и глубокие Мечислав Вайнберг, Александр Локшин… Сережа мог позвонить и сказать: «Я нашел в интернете еще одну симфонию Вайнберга». И очень важно было, в каком исполнении. Он скрупулезно сравнивал. Мог ходить по квартире и распевать оперу. Его любимой была опера Прокофьева «Обручение в монастыре», очень редкая. Я недавно ее прослушал — такая занудная. Сплошные речитативы и дуэты. А он ее знал наизусть и дуэт пел за двоих. Этим жил, понимаете?

Он создал не только фонотеку, но и картотеку к ней. Сначала это были пленки, кассеты, потом диски. Когда диски были еще дорогие, друг у друга переписывали. В его изумительной картотеке были такие подразделы, например: «Второй концерт Рахманинова» в исполнении того, того, этого. Ящик такой‑то, номер такой‑то — там лежит этот CD. Потом он это все оцифровал и щедро делился. Я спрашивал: «Сережа, у меня есть провал, очень мало камерной музыки Прокофьева». «Я тебе пришлю». Он присылал, и я поражался, какой у него каталог. Сережа очень интересовался мемуарной литературой в музыке. Автобиографии, кто что писал, как они жили. Рихтер, Гилельс.

Походы на концерты — отдельная история. Харьковская традиция физики состояла в том еще, что почти все интересовались классической музыкой. И это была особенность именно Харькова. Некоторые города, крупные в научном отношении, не имели такого уникального культурного лица. Известно, что школа Ландау увлекалась поэзией. Там было принято на пьянках читать стихи. А мы встречались на концертах. Иногда уходили домой выпить, что‑нибудь обсудить: тоже традиция Харькова. Сережа в этом тоже был профессионал: он не то чтобы попал под влияние, он как раз был созидателем традиции. Даже потом, приезжая в Харьков, когда мы уже жили за границей, заботился, чтобы «достать билетики». Конечно, у него были знакомые билетерши…

И о традиции друзей. Сережа был «человеком с повышенной температурой»: теплый человек, люди тянулись к нему «погреться». У него была кличка Бегемот — он был большой и добрый. Все дарили ему фигурки бегемотов. Он и остался у меня в памяти теплым бегемотом с лучезарной улыбкой… Улыбка, заинтересованность, обращенная к тебе. Как он умел слушать! Никогда никого не перебивал. Как будто ты рассказываешь ему самое интересное, что он в своей жизни слыхал. Конечно, к нему тянулись люди, которые способны ценить эти качества.

И это были особые люди, некоторые со школьных времен. Эти люди пронесли через всю жизнь свою дружбу и свои застолья. Грузинская традиция — где они ее взяли, откуда она пришла? Не знаю. Но Вика замечательно готовила грузинские блюда, а Сережа доставал для этого высшего класса ингредиенты. Он делал замечательные настойки. Но главным был именно этот грузинский дух: использовать застолье, чтобы объясниться в любви друг другу. Сейчас это уходит. Люди произносят тосты за благополучие, здоровье, за мир… Нет чтобы сказать: «Как я тебя люблю! И я скажу, почему я так тебя люблю».

Я не считаю себя атеистом, поэтому понимаю, что есть тайна, сокрытая в человеке. Сережа для меня, весь его облик — это человек, на котором была благодать. И для меня загадка, как человек, который вроде бы не проложил своей дороги к Б‑гу, был удостоен такой благодати.

Отдельно скажу о его жене, Викочке: она не была женой великого ученого, не была сподвижницей, последовательницей, подругой, которая укрепляет человека в его миссии. Она была личностью. Отдельной. Имела собственный голос в этой семье, отличный от Сережи, поскольку была верующая и православная. Регулярно ходила исповедоваться к батюшке, в том числе в Израиле. И я с ней провел много времени в рассуждениях о Б‑ге, религии, о том, что это значит в нашей жизни. Эти беседы не находили отклика у Сережи. Он деликатно молчал. Вика была личностью, которую Сережа глубоко уважал. У них была большая любовь, трогательная забота друг о друге, уважение к личности друг друга. Общая забота о детях и внуках, о доме. Она была прекрасным, драгоценным дополнением к нему. И половина успеха этого дома, а может быть, и большая часть была на ней.

Для меня Сережа представляет невероятную ценность: на его примере мы отчетливо видим ресурс, как удвоить нашу жизнь, как повысить градус. Он явил пример такой формы проживания жизни, когда ты вовлечен в традицию и у тебя появляется абсолютная наполненность. Почему это редкий человек? Мы же в плену у всяких доблестей, жизненных достижений и всего прочего. И как‑то в тени остается, что эти достижения порой в ущерб другим человеческим качествам. Сколько я знаю примеров талантливых ученых, которые являются недоразвитыми личностями! И что за достижения мы имеем в таких людях? Разве цель в том, чтобы вырастить еще одну электронную машину? Или проникнуть в тайны неживого мира в ущерб живым? А Сережа показывает, что есть другой путь: можно не потерять баланс. Не потерять в науке и не растерять ничего человеческого. Никакой оптимизации не требуется! Сережа в своей жизни все успел. И все успел высшего качества. И везде преуспел. О том, что он оставил после себя, знают все, кто был им облагодетельствован.

Это мое признание Сереже. Я очень надеюсь, что его внук продолжит «линию Гредескулов». Так что все будет в порядке.

Но эта жизнь — высоко организованная во всех отношениях — была прервана нечеловеческими существами. Высочайшее было попрано безобразным. Есть здесь что‑то от истории Иова или нет — не знаю. Но нам явлен ужас, и он парадоксально указывает на то, что это безобразие взяло и растоптало. В чем здесь Б‑жий промысел? История Иова учит, что мы не можем знать ответа, что мы ничего не можем сказать о путях Его. Мир полон священного ужаса. Очень соблазнительно думать, что в нем содержится какое‑то креативное зерно, чем он священнее и чем он ужаснее. Оно драматизирует жизнь таким образом, что из этого должна возникнуть большая искра.