пятница, 16 августа 2024 г.

Дональд Трамп: Израиль - очень маленькая страна, Израиль необходимо расширить

Дональд Трамп: Израиль - очень маленькая страна, Израиль необходимо расширить

Швейцария показала, почем франк лиха, миллиардеру из "ближнего круга" Путина

Швейцария показала, почем франк лиха, миллиардеру из "ближнего круга" Путина

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) заморозил активы на 1,3 млрд швейцарских франков (около 1,5 млрд долларов), связанные с российским миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым. Об этом пишет газета Le Temps.

Предварительный обеспечительный арест наложен в рамках дела об отмывании денег и обходе санкций. Расследование началось в ноябре прошлого года после того, как США ввели санкции против членов семьи сенатора (жены, двух дочерей и сына), а также 28 их компаний. В рамках дела оперативники обыскали восемь домов в кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальден у четырех подозреваемых. При этом никого не арестовали. Швейцарская прокуратура, кроме того, что дело связано с Керимовым, не раскрывает других подробностей, в том числе имен фигурантов.

Сулейман Керимов — миллиардер, дважды избирался депутатом Госдумы, с 2008 года является представителем Республики Дагестан в Совете Федерации. Журнал "Форбс" оценивает его состояние в 10,7 млрд долларов. С 2018 года он находится под санкциями США. В 2022 году после полномасштабного вторжения РФ на Украину ограничения против Керимова ввел ЕС. В обосновании говорилось, что миллиардер "получает крупные суммы денег от виолончелиста Сергея Ролдугина — хранителя сбережений Путина" и входит в число "близких" к президенту олигархов. Тогда же санкции против сенатора ввела Великобритания.

В апреле 2022 года в США арестовали суперъяхту Керимова "Амадея". Судно стоимостью более 300 млн долларов конфисковали на Фиджи и переправили в Калифорнию в рамках санкций в отношении миллиардера. В феврале 2024 года Минюст США обратился в окружной суд Манхэттена с просьбой дать разрешение на продажу яхты, поскольку содержать судно слишком

СЕГОДНЯ ОНИ ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ ИНОАГЕНТАМИ

https://www.youtube.com/watch?v=SSg79TgCfrI

Выделить ссылку и "перейти по адресу..."

Израильская представительница в РФ рассказала россиянам, когда будет возможен мир между евреями и арабами

Израильская представительница в РФ рассказала россиянам, когда будет возможен мир между евреями и арабами

Дважды по семь дней: ООН просит перемирия в Газе для спасения детей от страшной болезни

Дважды по семь дней: ООН просит перемирия в Газе для спасения детей от страшной болезни

Организация Объединенных Наций призывает к перемирию в секторе Газа для вакцинации 640 тысяч детей от полиомиелита. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в конце августа детям до 10 лет нужно обеспечить прививку пероральной вакциной nOPV2, но "без гуманитарной паузы реализовать это будет невозможно".

Глава организации Тедрос Гебрейесус сообщил, что ожидается два раунда кампании по вакцинации — в конце августа и в сентябре.

"Гуманитарные паузы жизненно важны для того, чтобы вакцины, спасающие жизни, достигли всех нуждающихся детей. Мы просим все стороны ввести гуманитарные паузы на семь дней в течение каждого раунда кампании", — подчеркнул Гебрейесус.

Напомним, во второй половине июля в сточных водах анклава нашли высокозаразный вирус полиомиелита. 23 июля ВОЗ заявила, что в Газу отправляются сотрудники организации для забора проб воды и последующего экспертного заключения о необходимости проведения массовой вакцинации и о типе вакцины, который нужно будет использовать.

30 июля контролируемое ХАМАСом Министерство здравоохранения сектора Газа объявило об эпидемии полиомиелита на всей территории анклава, обвинив в распространении смертоносного вируса, естественно, Израиль, и в частности ЦАХАЛ.

Почему Тегеран откладывает удар?

Почему Тегеран откладывает удар?

ЗАЕЗЖИЙ ЧУДАК

Заезжий чудак

Материал любезно предоставлен Tablet

14 августа исполнилось 30 лет со дня смерти писателя и мыслителя, нобелевского лауреата Элиаса Саломона Канетти (1905-1994). Между тем, в литературном Лондоне все обходились с Канетти как с «нашим любимым беженцем».

Итак, вечеринка в богемно-интеллектуальном Хэмпстеде, на улице Дауншир-хилл, в многоэтажном особняке Рональда Пенроуза, коллекционера произведений искусства. 1940-й год на излете, Лондон бомбят. Наверху — царство беззаботности: пьют, танцуют, немножко обнимаются. Внизу, в полуподвале, совсем иначе: из сада вбегают пожарные, наполняют ведра песком, который тут хранится, мчатся тушить горящие неподалеку дома. Тем временем в самых темных углах полуподвала разыгрывается оргия под негласным девизом: «Все равно мы, может, через минуту умрем». Пожарные, не замечая прихотливо переплетенных тел любовников, работают на износ.

Эти сцены из жизни, всплывшие в памяти Канетти без малого полвека спустя, — характерная выдержка из метких, ярких, безгранично честных, захватывающих глав книги «Вечеринка во время Блица: английские годы» . В сущности, перед нами четвертый том мемуаров Канетти, хотя по форме и манере фокусироваться на темах он весьма непохож на тома предшествующие, довольно многословные.

Если же вообразить метафорическую вечеринку в честь самого Канетти — хоть на американской, хоть на европейской стороне Атлантики, — в наше время она вряд ли соберет много гостей. Что ж, такова вообще судьба этого рожденного в Болгарии замечательного еврейского писателя: внимание к нему вспыхивало лишь спорадически, так уж повелось с 1938 года, когда он в качестве беженца прибыл в Лондон из Австрии, где произошел аншлюс.

Когда в 1981 году он получил Нобелевскую премию по литературе, его известность стала шире, но вновь ненадолго. А ведь его перу принадлежат по-настоящему великий роман «Ослепление», завершенный, когда автору было всего двадцать пять, и великое антропологически-философское исследование под названием «Масса и власть», задуманное в ответ на массовые пронацистские демонстрации, которые Канетти наблюдал в Австрии, но завершенное лишь 20 лет спустя.

Канетти — чудаковатый индивидуалист, отчасти схожий с Вальтером Беньямином. Но Беньямин благодаря своему раздолбайскому марксизму давно стал любимцем университетских левых, а толстые тома мемуаров и сборники афоризмов Канетти не имели долгого резонанса в литературно-академических кругах. Очень жаль, ведь он заслуживает пристального внимания именно потому, что перечит более или менее всем тенденциям и сопротивляется большинству «измов». Он в грош не ставит Фрейда (своего соседа по Хэмпстеду) и вообще все теории, которые сулят неопровержимо и всеобъемлюще раскрыть суть человечества.

«Вечеринка во время Блица» впервые увидела свет в 1993 году в Германии, за год до смерти Канетти, и произвела сенсацию. Книга эта — в некотором роде едкая инвектива в адрес литературно-художественных кругов Англии, какими их увидели Канетти и его жена Веза, тоже писательница, в первые годы лондонского изгнания и впоследствии (а Канетти прожил в Англии почти до конца своих дней). Англичан автор осуждает за типичную для них недостаточную эмоциональность — холодность и отчужденность, а также снобизм, высокомерие, жесткую кастовость иерархических систем, «пресные разговоры», замкнутость в своем кругу, подозрительность в отношении иностранцев и т.д.

Досталось и творческим личностям — англичанам и не только, вращавшимся в Хэмпстеде военных лет. Канетти всесторонне и довольно жестоко раздраконил Айрис Мердок, которая три года, начиная с 1952-го, была его возлюбленной, — дал ей уничтожающую характеристику как любовнице, как писательнице и как философу.

(Заметим, в рецензии на «Вечеринку» в Guardian Питер Конради, автор биографии Мердок, вступился за нее, заявив, что Канетти — мелкий литератор, обязанный своей известностью именно роману с Айрис.)

Оскара Кокошку Канетти разоблачает за нарциссизм. Но главной мишенью раздражения Канетти становится Т. С. Элиот. Вот что странно: Канетти взбешен отнюдь не антисемитизмом Элиота (хотя обычно «антенны» Канетти весьма чувствительны и к громким, и к тихим звукам, писатель поразительным образом вообще не заметил британского антисемитизма). Он раздражен его пренебрежением к Блейку и равнодушием к Китсу.

«Я был очевидцем славы Т. С. Элиота, — пишет Канетти. — Способен ли хоть один народ в достаточной мере искупить такой грех?»

Подобная вражда по литературным, а не по политическим мотивам ныне кажется почти что старомодной причудой: литературные баталии, вроде спора из-за русской просодии, рассорившего Владимира Набокова с Эдмундом Уилсоном, — примета канувшего в небытие мира, где ваше личное мнение о книгах и писателях действительно имело значение.

А для Канетти на раннем этапе лондонской жизни (и частенько в последующие годы) первостепенную важность имел тот факт, что никто из окружающих понятия не имел, кто он такой. Лишь один из его знакомых — Артур Уэйли, мастер перевода китайской поэзии — прочел (кстати, с восторгом) его роман (английского перевода тогда еще не было).

Хотя Канетти вскоре завоевал себе репутацию блестящего мыслителя, он продолжал досадовать, что в Англии остается безвестен как профессиональный литератор. Он не пропускает ни одной вечеринки, но в нем зачастую видят заезжего чудака, «нашего любимого беженца», центральноевропейского интеллектуала с неподтвержденной литературной родословной и неясной (кто его знает, чем он там известен) репутацией.

Между тем Канетти, гениальный слушатель, непременно задававший вопросы по существу, привлекал внимание других недюжинных умов, в том числе Бертрана Рассела и композитора Ральфа Воана Уильямса.

Человека такого интеллектуального уровня, как Канетти (в довоенной Европе он был знаком с Исааком Бабелем, Брохом и Музилем), наверняка обескураживало подобное толерантно-безразличное отношение британцев. К его чести, портреты почти всех, кто с ним приятельствовал, он рисует без злобы, без обиды на их невежество. Однако показательно, что в «Вечеринке во время Блица» самое прочувствованное одобрение Канетти приберег для скромного дворника, с которым познакомился в эвакуации (они с Везой уехали в деревушку Чешэм-Бойз — не то чтобы далеко от Лондона, но подальше от бомбежек). С почти вордсвортовским восторгом Канетти славит этого молчаливого старика, олицетворение всего подлинного и мудрого, по чему истосковался писатель: «Однажды, когда мы узнали о самых ужасных вещах, узнали в подробностях, не оставлявших сомнений, он сделал два шага в мою сторону… и сказал: “Я соболезную тому, что происходит с вашим народом”. А затем добавил: “Это и мой народ”».

У Канетти и его жены был «открытый» брак, как минимум с его стороны, но по «Вечеринке во время Блица» об этом не догадаешься. Своих любовниц, за исключением Айрис Мердок (например, писательницу Фридль Бенедикт и художницу Мари-Луизу фон Мотесицки), Канетти изображает с той же таксономической отстраненностью, что и других запечатленных им персон. Канетти интересны не столько личные взаимоотношения и даже не столько повседневные тяготы жизни (а они с Везой часто существовали на грани нищеты), сколько антропология его эпохи и места жительства. Работая с помощью Везы на протяжении всей войны, а затем в 1940-х и 1950-х над своим главным произведением «Масса и власть» (оно начинается со смелого утверждения: «Человеку страшнее всего прикосновение неизвестного» ), Канетти глубоко размышлял об отстраненности, которую наблюдал со стороны лондонских знакомых: его всегда держали на почтительном расстоянии.

С возрастом это расстояние вряд ли уменьшилось. Хотя Канетти поддерживал дружеские отношения (не отраженные в «Вечеринке») с несколькими британскими писателями, такими как валлийский еврейский поэт Дэнни Эбс, в лондонских литературных кругах он оставался загадочной фигурой.

«Вечеринка во время Блица» завершается неприязненными размышлениями о Маргарет Тэтчер (Канетти всю жизнь был пацифистом и возмущался Фолклендской войной, которую вела Тэтчер) и беспощадным списком разновидностей высокомерия, с которыми он столкнулся в Англии (на верхней строке — «оксфордское»). Остается удивляться, отчего же он надолго осел в Англии и не продал там жилье даже после того, как в середине 1980-х переехал в Цюрих.

При всех своих злых придирках Канетти находит все же в Англии многое, достойное восхищения. Парадоксально, но обычно это те же качества, которые ему ненавистны: к примеру, английская флегма, спокойствие перед лицом кризиса.

В пору моей юности на севере Лондона центральноевропейские экспаты, кучно жившие в близлежащем районе, обычно посещали две хорошо известных кофейни: «Космо» в районе Суисс-Коттедж и «Кофи кап» в Хэмпстеде. Завсегдатаем второй как раз был Канетти. Несколько лет, в 1950-х-1960-х, он собирал там своих почитателей, точно король придворных. В те времена я тоже просиживал штаны в «Кофи кап» и теперь укоряю себя мыслью, что, вполне возможно, видел Канетти, даже не догадываясь, кто передо мной.

Салман Рушди был не столь невежественным, как я. Он восхитился «Ослеплением», отыскал Канетти в Хэмпстеде и многому у него научился. Впоследствии, выступая в радиоэфире BBC, он заметил: «Я решил: все, что мне нужно сделать, — это, по примеру Канетти, соединить обширную эрудицию и умопомрачительные структурные хитросплетения со скептическим, насмешливым глазом-алмазом».

«Вечеринка во время Блица», прекрасный цикл живых, категоричных эссе, не вернул Канетти в поле зрения массового читателя, хотя, по справедливости, должен был бы вернуть. Впрочем, что говорить о Канетти, если пару недель назад я упомянул на занятии о Салмане Рушди и обнаружил, что никто из моих студентов — а им от 19 до 22 лет — о нем даже не слыхал.

Оригинальная публикация: The Odd-Bod

На их плечах: Голда Тамарина

На их плечах: Голда Тамарина

В издательстве «Книжники» готовится к выходу книга «На их плечах». Это воспоминания о женщинах, соблюдавших законы иудаизма и сохранявших традиции в годы советской власти. Составитель книги Хаим‑Арон Файгенбаум, чья семья тоже прошла трудный путь подпольного соблюдения, собрал воспоминания еврейских женщин или воспоминания о них, дабы показать, что в то время, как мужчины уходили на заработки, воевали или сидели в лагерях, именно женщины сохраняли традиционный уклад, соблюдали кашрут, давали детям религиозное воспитание.

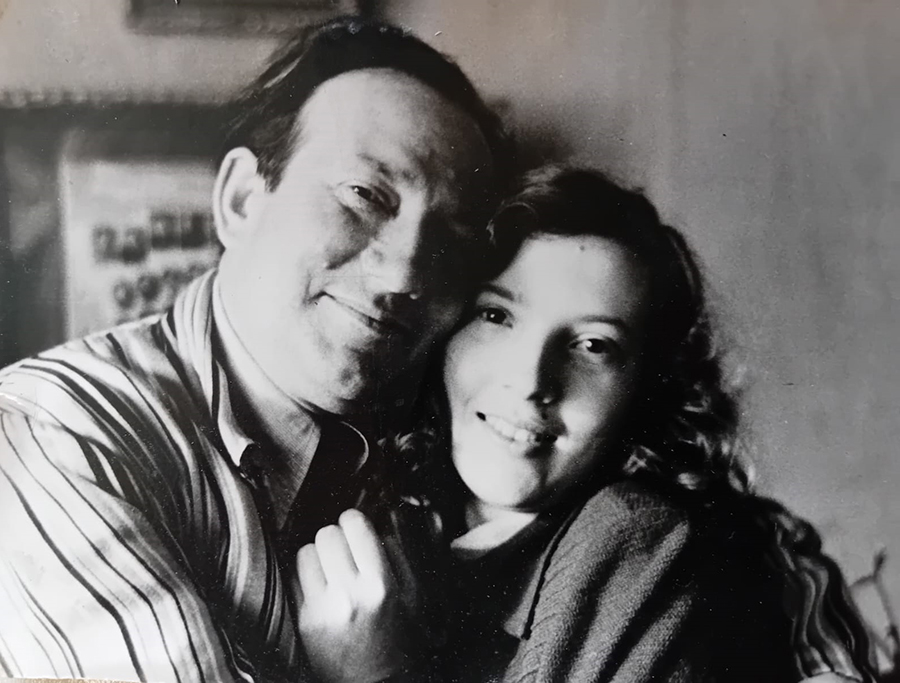

Голда Тамарина

Я родилась в Москве 23 швата 1939 года. Назвали меня в честь маминой сестры Гали, которая попала под поезд в возрасте 18 лет. У мамы было еще четыре сестры, каждая из них одну из своих дочерей назвала Галей. До двух с половиной лет я жила в Ильинке, под Москвой. Мама была родом из Белоруссии. Когда началась революция, их там ограбили и чуть не убили. Оттуда семья мамы отправилась на Украину к родному брату маминого прадедушки. Они ехали несколько месяцев на двух телегах, это было настоящее путешествие. Поселились они в местечке Константиновка, туда же приехал в это время и родной брат бабушки Голды из Малаховки. Это было в 1929 году. Маме тогда было 15 лет, брат дедушки предложил маме поехать с ним в Малаховку, чтобы там учиться. Семья мамы была соблюдающая, как и семья брата дедушки в Малаховке. Там мама начала учиться в техникуме и одновременно помогала дяде. Дядя закончил только хедер, математику знал плохо, хоть и работал прорабом на стройках. Мама стала помогать дяде с математическими расчетами, так продолжалось несколько лет, пока она училась в техникуме в Малаховке. Потом мама поступила в институт и стала инженером-термистом по металлу.

У моей мамы была старшая сестра Роза, 1903 года рождения. (О ее существовании знали лишь мамины сестры.) Она училась в Харьковском университете и была членом сионистской организации. Тогда, в 20-х годах, сионистское движение еще не было полностью запрещено. Они учили иврит и собирались в Палестину. Членами кружка были мальчики и девочки, студенты, в какой-то момент их всех арестовали. Некоторых расстреляли, а мамину сестру отправили на Колыму, это было где-то в 1924 году. Дедушка, ее папа, поехал в Москву, к Екатерине Пешковой, жене Горького. Папа был тогда первый раз в Москве, но как-то смог встретиться с Пешковой, которой удалось вернуть тетю назад с Колымы. Пешкова дала ей пальто и денег на билет на пароход из Одессы, который шел в Палестину. Тогда это было еще довольно просто. Мы, ее племянники, не знали о ее существовании и о том, что она оказалась в Израиле (там она поменяла имя на Шошану). Тетя Роза из Израиля писала нам письма, уже после войны, в основном, двоюродной сестре на Украину. Та получала эти письма, перекладывала в другие конверты и пересылала их маме, у мамы хранилась целая пачка этих писем. Мама также пересылала эти письма другим сестрам. Потом эти письма возвращались к нам, мама их собирала. У тети был великолепный русский язык: как слог, так и почерк. У тети в Израиле родились дочь и сын (он потом стал ученым и переехал в Англию). Когда началась война (Шестидневная или Судного дня), он вернулся воевать и подорвался на мине в ходе войны. Внук погибшего сына тети Розы Ран (позже он сменил имя на Дан) стал военным летчиком. Однажды мы получили письмо, где нам сообщили, что Ран стал соблюдать заповеди. Это случается у военных летчиков, они же часто рискуют жизнью. Родители-кибуцники отнеслись к этому изменению как к несчастью и выгнали его из дома. Тогда тетя Роза взяла его к себе. Когда я была у тети в гостях, она рассказывала, что Дан жил у нее несколько лет, и показала его кошерную полку. Позже родители помирились с Даном.

Мама с папой поженились молодыми в 1938 году, маме тогда было 24 года, а папа был старше на два года. Все братья и сестры папы приехали учиться и работать в Москву, кто в рабфак, кто в ФЗУ. А сам папа, до брака, учился в институте и жил в общежитии вместе со своим товарищем, его фамилия была Оболенский. Папе тогда было 25–26 лет. Когда органам стало известно, что Оболенский имеет дворянское происхождение, то папу исключили из партии за «притупление бдительности», а самого Оболенского вообще посадили. Папа тогда учился на последнем курсе института. К нему подошел декан и посоветовал быстро уехать на год в командировку в Курскую область. Тем самым он его спас от тюрьмы, а через год папа вернулся и смог закончить институт.

Мама по-прежнему жила в Малаховке, а училась и работала в Люберцах. От работы она получила комнату, кусочек чердака, зимой эта комната отапливалась керосинкой. Туда переселился и папа, а я родилась уже в Москве. После войны папа работал юристом на Электрозаводе, тогда он получил большую комнату (25 м) в двухэтажном бараке в Москве, в Измайлове. Там уже были и газ и вода внутри барака, а вокруг много огородов. С соседями (неевреями) были всегда очень хорошие отношения. Потом завод построил несколько домов, и папе дали двухкомнатную отдельную квартиру. Это было счастье! Дома родители говорили по-русски, но когда не хотели, чтобы мы с братом что-то знали, то переходили на идиш. Также папа говорил всегда на идише, когда встречался с сестрами и братьями из Ильинки. Когда приходили ко мне одноклассники, а родители говорили на идише, то я очень стеснялась. Никто из одноклассников не брал это в голову, но я все равно очень переживала на эту тему.

Из дедушек и бабушек я застала только мамину маму, меня к ней отправляли во время войны. Маму с заводом эвакуировали в Куйбышев, а бабушка жила неподалеку, в Мелекессе. Когда мама ездила в командировки с завода, то меня отвозили к бабушке. А после войны бабушка жила в Туле со своей дочерью и ее семьей, у них было трое детей. Меня туда отправляли на все лето несколько лет подряд, а один раз, после войны, даже на полгода. Это было, когда я была в первом-втором классе. Война началась, когда я была маленькая, и соседей по Ильинке я не помню.

Семья родственников в Туле хоть и была еврейская, но чисто советская: никакого идиша не было, все дети были октябрята-пионеры, как водилось в то время. А у бабушки была своя отдельная посуда в шкафчике. Мы знали, что она кошерная, бабушка сама себе готовила еду и отдельно кушала. Когда она ела, мы никогда не видели. Нам запрещалось подходить к этому шкафчику и трогать посуду, нам говорили, что иначе бабушке будет очень плохо. Мой двоюродный брат все время меня подбивал залезть в шкафчик, потрогать посуду и посмотреть, а что будет с бабушкой. Но так мы ни разу к шкафчику и не подошли. У мамы были три сестры в разных городах, когда у них рождались дети, то бабушка сразу приезжала к ним после родов, взяв свои кастрюльки, ложки, вилки и сковородочку.

А в 1939 папу взяли в армию, война его застала, когда он служил. Папа был артиллерист на минометной установке «Катюша», их было несколько человек. Тягачи подвозили эти установки к линии фронта, а отстрелявшись, они возвращались назад. Папа был лейтенант, у них был приказ: в случае риска захвата противником «Катюши» следует прикрепить себя цепью к установке и взорвать и ее, и себя. Мой папа прошел всю войну и благополучно. А вот у моего мужа Калмана-Мейлаха был брат Миля (Ихил-Михл, его назвали в честь дедушки), он ушел на фронт в 16 лет вместе со своим отцом, братом моего папы, и погиб в конце апреля 1945 года. Мама в начале войны осталась в Москве работать на заводе на пятидневке, а я была в яслях. В октябре 1941 года, когда немцы подошли к Москве, женщины на заводе получили распоряжение отправить ясельных детей в эвакуацию под Орел на несколько месяцев. А работники на заводе в те дни работали круглосуточно, не выходя с завода. В октябре в течение нескольких дней, по словам мамы, в городе было безвластие: правительство уехало из города, шли грабежи магазинов, милиция отсутствовала. Детей с документами и одеждой уже посадили в машины, но моя мама, по ее рассказам, была сама не своя. Она подбежала к уже собиравшейся отъезжать машине и выхватила меня из кузова. В последующие годы мама часто думала, что тогда с ней было, что произошло, как она смогла выхватить меня тогда из машины. Она никому об этом не рассказывала, не могла объяснить, что ее толкнуло на это. Она чувствовала, что это была не она, какая-то сила ею двигала, когда она, заплакав, побежала и схватила меня. Машины уехали, а я с мамой за руку (мне было два с половиной года) пошла к ней на завод, охранник на входе меня и не заметил. Так я провела в лаборатории несколько дней, пока завод не эвакуировался. Никто не доложил обо мне начальству, так никто ничего и не узнал. А через несколько дней стало известно, что те машины с детьми попали под бомбежку и никто не выжил. Завод эвакуировали в Куйбышев, мы там были до конца войны. О папе мы ничего не знали, писем не получали. Его демобилизовали в 1945 году, когда его воинскую часть перевели на Дальний Восток. Папа неожиданно приехал и забрал нас в Москву, где я пошла в школу в первый класс, мне было семь с половиной лет. После войны папа хотел остаться на военной службе в Хабаровске и уговорил маму поехать туда, чтобы осмотреться. Я же пока жила у родственников в Туле. Но маме там не понравилось, и через полгода они вернулись в Москву. Сначала мы жили в Ильинке, там же в 1949 году родился мой брат, а потом переехали в Измайлово.

Праздников мы никаких дома не отмечали, у папы был еврейский календарик, и иногда он ходил в синагогу, когда был йорцайт у его родителей. Дома при мне ни о чем еврейском не говорили, однако сыр и колбасу вместе у нас на стол не ставили, а тем более на один кусок хлеба не клали. Папа не разрешал, а почему? Ответ был: у нас дома так не ели. Все соседи ели кроликов и хвалили это мясо, я тоже хотела пойти купить, но папа запретил. Соседи к нам очень хорошо относились, ведь папа был юрист, все соседи к нему приходили за помощью и очень уважали его. Так соседка говорила мне: у кролика вкус, как у курицы, купи, папа не узнает. Но раз папа сказал, мне не хотелось его обманывать. С папой у меня были очень теплые отношения, он никогда меня не ругал, он объяснял. Если уж он меня о чем-либо просил, мне не трудно было выполнить. Еще он просил не выносить мусор вечером. А о Йом Кипуре я в те годы ничего не знала.

Первый раз с антисемитизмом я столкнулась в Куйбышеве, в эвакуации. Я ходила в детский сад во дворе, к концу войны дети уже говорили о том, что скоро все будут возвращаться по домам. Когда я сказала, что я москвичка, то мальчики обвинили меня во лжи, сказав, что я — «жидовка». Я такого слова не знала и пожаловалась маме, что надо мной смеются и говорят, что я всех обманываю. Мама, как могла, все мне объяснила и сказала, что я не жидовка, а еврейка. А что это значит, я не знала. А второй раз был уже в Ильинке. Когда я училась во вторую смену во втором классе, мальчики, которые были старше меня, меня обижали и били. До дома надо было идти минут 20, и иногда они загоняли меня в кусты и били, обзывая жидовкой. Это продолжалось до третьего класса.

Я была и пионеркой, и комсомолкой, вступала в эти организации с радостью. Когда во втором классе меня с подружкой приняли в пионеры, мы пошли и сфотографировались, так были счастливы. А потом взяли конверт, положили туда фотокарточки, написали на конверте: «Сталину. Кремль. Москва» и отослали. Я рассказала об этом папе, у меня были с ним особенные, доверительные отношения, так как мама много работала и всегда была занята. Родителей я видела в основном в воскресенье, так как с утра они рано уходили на работу, а возвращались довольно поздно. Услышав о письме, папа очень испугался и попросил дать слово никогда так больше не делать, сказав, что в следующий раз он напишет письмо вместе со мной. Последствий эта история не имела. Ответ на наше письмо не пришел, хотя мы с подружкой ждали и бегали на почту. После школы я хотела пойти в медицинский институт, там нужен был стаж, и я стала работать в детском саду воспитательницей. Я проработала в детсаде два с половиной года, но поступить на медицинский не смогла, не сдала какой-то предмет. Тогда я поступила в медучилище на фельдшерско-медицинское отделение. Потом много лет я работала в роддоме и в женской консультации.

Мой муж Калман хотел хупу, а я хоть и слышала о хупе, но ничего не знала об этом, только была на хупе у сестры мужа. У Калмана был дядя Рафаил Коган, он приходил к нам домой и говорил об этом, а я не понимала, зачем это и что это. В конце концов решила: надо так надо, это был 1963 год. Хупу сделали в семье Даёнов, сестер и братьев мамы Калмана. Это была большая семья, их было девять человек, они жили в Москве, неподалеку от центральной синагоги в подвальном помещении. На хупу пригласили моих родителей, родственников-мужчин, а также р. Гейче и р. Мотла. Я их тогда не знала, они мне казались старичками, хоть еще и не были в годах.

Как я узнала, что Калман что-то соблюдает? Еще до свадьбы он как-то приехал ко мне в Измайлово и был голоден. Я предложила ему выпить молока, а он спросил, есть ли в доме новая чашка. Я дала ему красивую чашку, сказав, что из нее только один раз пили бульон. Калман сразу отказался пить, сказав, что ему что-то не хочется. Я тогда сильно удивилась. После свадьбы я переехала в квартиру Калмана. Его семья жила в 13-метровой комнате: мама Калмана, сам Калман, его сестра с мужем и их дочка. Калман спал на столе. Но к тому времени, как мы поженились, мамы его уже не стало, а сестра получила где-то комнату. Так мы стали жить вдвоем, и мой муж первым стал кое-что соблюдать. Например, Калман показал мне графин с вином и просил его не трогать, объяснив, что вино это — пасхальное. Впервые я услышала такое. Калман тогда учился в авиационном институте, а по ночам работал там же на ЭВМ. На работу он брал с собой хлеб и консервы — бычки в томате, сказав, что он только это и ест. Я ничего тогда не понимала, а он не объяснял. Ну, овощи ели, рыбу, фрукты, но их особо не было. Калман начал соблюдать еще в школе, в старших классах. Его дядя Борис Коган, брат Рафаила, жил в однокомнатной квартире на Зацепе, он был известный человек среди тамошних евреев. Район был плохой, много хулиганов. Туда приезжало много евреев, они там останавливались, пока оформляли документы, выйдя из тюрем. У Бориса были только дочери, сына не было. Дядя Борис был гешефтмахер, у него была дача под Москвой, туда приезжали на лето все племянники и учились. Вообще, Калман был высокий и крепкий, он знался с зацепскими хулиганами, его мама с ним справиться не могла, а старший брат и отец погибли на фронте. Калман мать любил, но не слушался. Я помнила Калмана еще в детстве в Ильинке, тогда он был хорошеньким мальчиком. Калман летом учился у дяди Бориса, а потом в восьмом-девятом классах был активным комсомольцем. Но тогда его отдали учиться какому-то старичку с Горки. Когда мы поженились, я уже много от него узнала: что можно, что нельзя. Когда я поехала рожать Мойшу, то Калман сказал, что сегодня вечером — еврейский Новый год, так я думала, что хорошо, если бы сын родился до 12 ночи. А он родился только в 5 утра, и я расстраивалась, у меня в мыслях ничего не было об этом празднике. Тогда я впервые о нем услышала.

В синагогу я попала в первый раз, когда ходила за мацой на Горку, там была колоссальная очередь, прямо на улице. Открывалась какая-то дверь, и оттуда давали мацу. Была я там несколько раз: то для одних родственников, то для других. Но эмоций никаких не испытывала, это было просто поручение — купить мацу. Внутрь даже и не заходила. Детям на восьмой день мы не делали обрезание, я была против этого, не хотела портить мальчикам жизнь. Еще в школе я прочла книжку, как немцы во время войны проверяли пленных на еврейство, заставляя их снять штаны, чтобы найти евреев. Тогда я твердо решила, что если у меня родятся мальчики, то я не буду делать им обрезание.

Дети маленькими много болели, астма и прочие болезни, в доме была уже обычная советская еда, обычное мясо. А потом нам дали трехкомнатную квартиру в Ясеневе. И однажды Калман предложил, чтоб на Песах в доме вообще бы не было хлеба, а только маца на весь праздник. Как-то пришел одноклассник Мойши, увидел мацу и воскликнул: ой, у нас дома тоже такая есть! Выяснилось, что и он еврей. Когда появилась новая квартира, то Калман сказал, что он всю жизнь мечтал о кашруте в доме. Я не знала, что это такое. К этому времени, хоть Калман и много работал, ездил по командировкам по всему СССР, но денег особо не было. Но потом он попал в «почтовый ящик» через дядю Рафаила, там он стал руководителем лаборатории со штатом в 10 человек. Зарплата стала лучше, он стал покупать словари на английском для работы. Работал он там пару лет, потом мы уже стали круто все соблюдать и стали думать об отъезде. Тогда Калман оттуда уволился, никто из родственников не мог этого понять.

В отношении Израиля я не помню, чтоб испытывала какие-то эмоции, когда узнала в 1948 году об образовании государства. У меня никогда не возникала идея туда уехать. Мысли об этом появились вначале у Калмана и у моего сына Мойше, они смогли организовать приглашение в Израиль, найдя там какого-то Тамарина. Калман очень хотел уехать и уговаривал меня пойти в ОВИР, хотя я очень боялась. Я ведь слышала, что могут отправить мальчиков и в тюрьму, и в психушку, и в армию. Я ведь знала таких мальчиков, они приезжали к нам брис делать или там учиться. Я долгое время жила в страхе. Мой сын Мойше пошел учить иврит и самообразовываться в седьмом классе. Мы тогда переехали в Ясенево, там было несколько молодых семей, это были годы развития молодежного еврейского движения. Петя Полонский жил неподалеку, приходил к нам на шабаты и праздники. Мойше учился с кем-то индивидуально. Другой мой сын Нохум (1966 года рождения) в те годы был комсомольцем и не очень-то рвался тогда участвовать в еврейских мероприятиях. Когда мамы не стало, я сидела шиву, а когда умер папа за 10 лет до того, я еще вообще не знала, что это такое. С шивы по маме меня приходил «поднимать» р. Мотл.

Мясо мы кошеровали в ванной, причем если удавалось купить, то в больших количествах. Калман договаривался с р. Торбочкиным и покупал мясо на Рижском рынке, там был особый прилавок на несколько часов, одни женщины стояли в очереди. Много было знакомых, но мне часто не доставалось. У нас было дома две плиты, два холодильника и две раковины. Навесили на мясную посуду красные бантики, а на молочную синие, так старались. Литературы не было, никто мне ничего не объяснял. Ни муж, ни дети. Сказали, например, надо прикрывать волосы. Зачем? А иначе к нам в дом не могут приходить мужчины. Вот такое было объяснение почему-то. Когда к нам приходили мальчики учиться, изучать «алеф-бейс», я вначале расставляла книги на полках вверх ногами. Когда же мужчины приходили домой, они эти книги переставляли правильно, я видела, что им это некомфортно. Я догадалась, что делаю что-то неправильно, и выучила алфавит. У нас дома постоянно проходили занятия, фарбренгены, была и воскресная школа, мое же дело было постоянно готовить. Я была знакома только с мужчинами и мальчиками, так как они учились у нас и иногда оставались ночевать. А женщин я никого не знала. Каждую пятницу был миньян, те, кому в шабат и праздники нужно было идти больше часа до дома, ночевали у нас: мальчики с куртками под головами на полу, а р. Гейче, р. Мотл и р. Шие Клейнберг в отдельной комнате. Это были необыкновенные люди! Мы тогда очень дружили с Арье Свердловым и его будущей женой, они часто бывали у нас дома. И на шабат приходили.

Мне очень нравились те люди, что к нам приходили, они очень искренне нас благодарили. Много было мальчиков, некоторые приезжали из разных городов к нам, обрезаться. Они жили у нас, часто и ночью приходили. Какие особые искренние отношения были между этими людьми — я нигде не видела таких братских отношений! И старики мне нравились, и молодые. Если они и подсмеивались друг над другом, то очень по-доброму. Я, конечно же, боялась, так как у нас бывали и иностранцы, им нельзя было к нам в дома ходить, а они иногда оставались ночевать. Особенно на праздники, когда даже места не было. Снимали в комнатах двери и клали на кухне, мне уже места спать не было совсем. Я сидела у окна и смотрела, как подъезжают и уезжают черные машины КГБ. Что будет? Ведь я знала, как сажают и в тюрьмы, и в психушки. Был такой Мойше «Катанчик» (он был маленького роста, полненький еврейский мальчик), ему было 17 лет, он приехал из Ленинграда. Он приковал себя цепью к ограде памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, написав плакат «Отпустите народ мой». А ключ лежал рядом, милиция его открепила от ограды и отправила назад, в Ленинград. В следующий раз он приковал себя, а ключ бросил в ближайший водосток. Милиционеры срезали цепь автогеном, а его отправили сразу же в военкомат. Там его послали служить в стройбат, где его однажды сбросили с лесов, и он получил множественные переломы. Ну а потом он все-таки смог уехать в Израиль.

Вначале свечи на шабат зажигали мужчины, а потом и я решила зажигать. Я решила зажигать пять свечей. Один раз я подумала: вот если эта свечка погаснет позже всех, значит, есть Всевышний. Так и произошло. В следующую пятницу произошло то же самое чудо: как я задумала, так оно и сделалось. И так происходило три раза! И мне стало нехорошо, я очень испугалась и никому долгое время об этом не говорила. Вот тогда я поверила.