Евгений Рейн − о дважды Нобелевском галстуке Пастернака, о перстне Нестора Махно, о парике Иосифа Бродского, портрете Анны Ахматовой и многом другом…

Здороваясь с поэтом Евгением Рейном, можно через одно рукопожатие поздороваться с Иосифом Бродским, Борисом Пастернаком, Юрием Олешей, Валентином Катаевым, Лилей Брик и даже с Анной Ахматовой. Об их вещах и рассказывает знаток прекрасного Евгений Рейн.

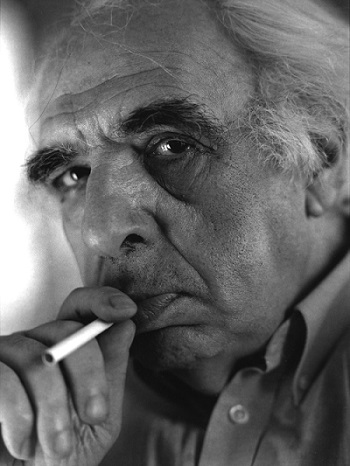

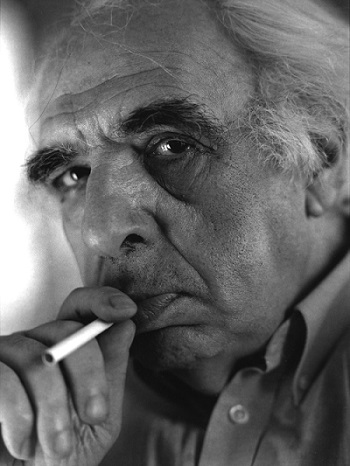

Евгений Рейн

В моей семье отношения с одеждой были, можно сказать, профессиональными. Мой дед Александр Маркович Зисканд до революции был известным на Украине торговцем конфекционом. Он владел огромным магазином готового платья в Екатеринославе (ныне Днепропетровск), и были филиалы в Одессе и Харькове. Дед был большой знаток мужского костюма. Когда в 30-м году его, как буржуя, советская власть разорила, моя мать увезла его и всю семью в Ленинград. Именно дед выбрал мне ткань и сшил первый костюм у портного Исачка. Моя бабка считалась лучшей дамской портнихой в Екатеринославе. Дед любил рассказывать, как в 1919 году Нестор Махно захватил город и на радостях заказал своей любовнице наряды у моей бабки. Бабушка, естественно, постаралась, сшила несколько туалетов и среди прочего − вечернее платье. Расплачиваться за работу Махно пришёл вместе с любовницей. Он принёс мешок муки, сало и самогон. Любовница, заворожённая своим зеркальным отражением в бальном платье, говорит: «Нестор, этого мало». Тогда он снял с руки перстень с бриллиантом и отдал бабушке. Этот перстень я храню.

Кстати, во время войны, в эвакуации, моя бабка спасала своими портновскими талантами всю семью от голодной смерти − даже в забытом богом Оше ей заказывали одежду.

Я вырос и стал писать стихи. И однажды поехал отдыхать в Дом творчества в Ялте. Как-то ко мне подошёл старый поэт Крук. Вглядываясь в мои крупные черты лица, спросил, откуда я родом. Я сказал, что по деду из Екатеринослава. «Как фамилия деда?» Я сказал: «Зисканд» – и был горько разочарован. Я-то думал, что он заинтересовался корнями молодого поэта, а оказывается, я напомнил ему деда, у которого он одевался. Для него торговая фирма «Зисканд и Лимановский» осталась эталоном мужской элегантности.

Я знаю вас со своих пятнадцати лет. И всегда поражалась – какой вы модник!

По части модной одежды на меня сильно повлиял мой отчим − Сергей Николаевич Кузьмин. Он был весьма примечательной личностью − дворянин, сын царского генерала…

Как же ему удалось уцелеть?

Знаешь, такие случаи бывали. Его отец, генерал-майор, начальник Тифлисского юнкерского училища, в Гражданской войне не участвовал. Ещё до 1917 года он вышел в отставку, а во время нэпа стал модельным дамским сапожником в Тифлисе. Такие вот метаморфозы. Он умер в 1928 году и не успел пойти под нож. А его сын, мой будущий отчим, по профессии инженер-гидротехник, до войны ездил по всей стране, нигде подолгу не задерживался, и органы его как-то проморгали. Ему помогла уцелеть ленинская электрификация всей страны. Шутка. Он был невероятно красивый, холёный человек, по тем временам неслыханный денди, сноб, знал всех закройщиков, обшивавших богему. И всю жизнь одевался только у лучших мастеров. Именно он учил меня, как завязывать галстук, что с чем носить, как вести себя в ресторанах. После его внезапной смерти в 1954 году я оказался наследником его великолепного гардероба. Тут мне повезло – у нас совпадали размеры.

Вы были стилягой?

Стиляги появились сразу после ХХ съезда. Я, отработав в геологической партии на Камчатке, получил 15 000 рублей и поехал в Москву. Решил приодеться. Пошёл в ГУМ, увидел очередь в несколько километров. Давали белые вьетнамские рубашки. Встал в очередь, купил. А жил я на Сретенке у своих тёток, сестёр отца. Муж старшей – Александры, знаменитый адвокат Михаил Савранский, подарил мне неслыханный французский галстук, тёмно-вишнёвый в мелкую полосочку. Ещё я купил в ЦУМе пиджак производства ГДР, тёмно-синий в мелкую клетку. Надел белую рубашку, повязал галстук и решил непременно отметить свой первый стиляжный день. Отправился в коктейль-холл на втором этаже гостиницы «Москва» и единственный раз в жизни напился «до положенья риз». Там подавали коктейль под названием «Маяк». Это яичный желток, смешанный с коньяком. Из бара меня вынесли, но в милицию не сдали.

А в Ленинграде у меня была компания: Бродский, Илья Авербах, Дима Бобышев и Толя Найман. Лучшей питерской гостиницей считалась «Европейская» с двумя ресторанами на втором и пятом этажах. Тот, что на пятом, назывался «Крыша», и там собирались самые знаменитые стиляги, потому что именно туда приходили финские туристы. Проклиная свой сухой закон, они целыми автобусами стекались в Ленинград с одной-единственной целью – оттянуться в смысле алкоголя. В автобусы в конце воскресного дня их приходилось заносить. Пьяного финна буквально раздевали, покупая у него всё, вплоть до носков. В СССР тогда производили нитяные, хлопчатобумажные, которые удерживались на ноге резинками. А у финнов уже были нейлоновые. В ресторане у фарцовщика Седого купил две пары новых финских носков − по пять рублей пара. У меня в нашей компании были первые нейлоновые носки, чем я очень гордился.

А как Бродский относился к вещам?

Одновременно безразлично и разборчиво. Он довольно быстро понял, что ему идёт, и поэтому за ультрамодными вещами не охотился. Бродскому одна из его западных поклонниц привезла бледно-голубую английскую сорочку с пуговками на воротничке. Он её носил не снимая, и она замахрилась. Тогда его мама Мария Моисеевна воротничок перелицевала, но он снова замахрился. Что было делать? И я на день рождения Иосифа пошёл в Гостиный двор и увидел там точно такую же бледно-голубую ткань. Нашёл белошвейку, и она по его английской рубахе сшила две точно такие же. Хватило надолго.

А его первый костюм сшил мой приятель. Когда я работал инженером на заводе имени Котлякова, со мной в одном цеху работал парень Володя Алексеев. И мы с ним вместе ходили в буфет обедать. Ему очень не нравилась его работа. И во время одного из обедов выяснилось, что Володя − сын знаменитейшего в Питере портного Алексеева. Тогда я дал ему толковый совет: «Володя, ты кроить умеешь?» – «Да, папа научил». − «Ну так иди работать в ателье». И он пошёл закройщиком в ателье на Суворовском проспекте. Вся наша компания у него обшивалась.

Но в Америке-то всё было уже по-другому?

О, это совсем другой стиль! Иосиф научился с какой-то особой профессорской небрежностью носить элегантнейшие английские твидовые пиджаки. Когда я после шестнадцатилетнего перерыва увиделся с ним в Нью-Йорке, то был просто потрясён богатством его гардероба − только первоклассные английские и итальянские вещи.

В вашем архиве есть фотография Бродского в форме лётчика люфтваффе времён Второй мировой войны. На обороте написано почерком Бродского: «Gott mit Rein!». Что это за история?

Видимо, Иосиф нашёл эту форму среди реквизита на Одесской киностудии. Там по сценарию Григория Поженяна начали съёмки фильма про оборону Одессы. Они искали актёров, похожих на реальных прототипов. А там председателем подпольного обкома был Матвей Гуревич. Мой приятель, работавший на студии помрежем, показал мне кучу фотографий, и Гуревич оказался очень похож на Бродского. И было решено его пригласить. К этому времени Иосиф уже отсидел полтора года в архангельской ссылке, был амнистирован (но не реабилитирован!) и вернулся в Ленинград. Он стал знаменитостью, однако материальная сторона его жизни была скудной.

Иосиф Бродский в форме офицера люфтваффе

Бродский сниматься согласился. Но дело в том, что Матвей Гуревич был лысым, и Иосифу пришлось побрить голову. Проходит два месяца, Бродский возвращается. Я спрашиваю, что случилось. «Представляешь, − возмущается он, − в ЦК Украины узнали, что я играю партийного секретаря. И меня сняли с картины». Потом на премьере фильма встречаю Поженяна. Он негодует: «Какая сволочь твой Бродский!» Выясняется, что во время съёмок Иосиф влюбился в какую-то одесскую девицу, которой не нравилось, что он бреет голову. И Иосиф отказался бриться. Надо сказать, первоначально администрация пошла ему навстречу. Для Иосифа сделали так называемый лысый парик. Но когда отснятые кадры просмотрели на студийном экране, то ужаснулись: парик не подогнали как следует, и он сидел на голове Бродского как-то криво, топорщился, сползал. В общем, сцену надо было переснимать. Делать новый парик было бессмысленно, съёмки остановить невозможно, судьба целого фильма упёрлась в обросшую свежим ёжиком голову Иосифа. Тогда его сняли с картины. И пришлось искать актёра, уже похожего на Бродского. Им оказался артист Гай из труппы Товстоногова. Но часть фильма так и осталась с Бродским. Последнее название картины – «Поезд в далёкий август».

А правда, что на вручении Нобелевской премии Бродский был в галстуке Пастернака?

Нет, не так. Во время вручения самой премии лауреат надевает фрак с белым галстуком-бабочкой, а вот на другой день, когда лауреат читает свою лекцию, он надевает костюм и галстук. Как известно, Пастернак так и не попал на вручение премии. А этот галстук надел в шведское посольство, где ему объявили о высокой награде. Английский пуловер и французский галстук с диагональными тёмно-красными полосками я получил в подарок от снохи Бориса Пастернака Натальи Анисимовны, которая хранила его вещи. А потом, когда Бродскому объявили о премии, я с оказией переслал ему галстук Пастернака. В нём он и читал свою Нобелевскую лекцию.

Бродский и Евтушенко в России были вроде бы в нормальных отношениях. Что же произошло, какая собака между ними пробежала, если Бродский даже вышел из Американской академии, когда туда приняли Евтушенко? Я слышала, это как-то связано с пиджаком.

Нет, с костюмом. И произошло всё это в августе 1965 года. Я жил в коммуналке на улице Кирова, ныне Мясницкой. Часов в двенадцать дня раздался звонок в дверь. Я вышел и не поверил своим глазам. Передо мной стоял Бродский. Совсем недавно в мае я был у него в ссылке в деревне Норенская. Я собрался сгонять за шампанским, но Иосиф говорит: «Я полтора года не принимал ванны». А в коммуналке из крана шла только холодная вода. Позвонили Василию Аксёнову, тот позвал к себе. Жил он у метро «Аэропорт» в писательском доме. Пока Иосиф принимал ванну, мы с Васей решили, что нужно событие отметить. А кто может устроить столик в приличном ресторане, да ещё и в воскресенье?

Белла Ахмадулина, Пётр Вагин, Евгений Евтушенко и парикмахер Саломон Галицкий. 1975 год

Мы знали, кто может, и позвонили Евтушенко. Он немедленно выехал из Переделкино, и мы встретились возле «Арагви», где Женя всегда был желанным гостем. Отказавшись от отдельного кабинета («Поэты должны сидеть со своим народом»), Евтушенко велел накрыть в общем зале.

И первое, что Евтушенко вдруг сказал Бродскому, было: «Иосиф, ты плохо одет. У меня есть немецкий, почти новый костюм, я его тебе подарю». Конечно, Евтушенко не собирался его унизить или обидеть, но мог бы сообразить, что Бродский только что вернулся из ссылки. Иосиф напрягся. А Евтушенко вскоре заскучал, вышел на улицу, привёл двух девиц и, естественно, начал перед ними выставляться. На их вопрос, кто мы такие, он ответил: «Мы − велосипедисты». Это окончательно вывело Бродского из себя, и он ушёл. Однако Иосиф, как я думаю, никогда ему этого костюма не простил.

Это скорее повод, а не причина.

Возможно, и так. Когда Евтушенко на другой день позвал нас к себе на Котельническую набережную обедать, Бродский тоже пошёл. И даже читал стихи. А потом заинтересовался библиотекой Евтушенко. А у Евтушенко на полках стояли роскошные альбомы с монографиями о художниках. Бродский достал альбом Жоржа Брака и стал разглядывать. Евтушенко, заметив это, спросил: «Тебе нравится Брак?» − «Это мой любимый художник», − ответил Бродский. – «Возьми!» И он взял альбом. А я вот пиджаки Бродского брал, хотя они мне были малы и я их потом раздал. Один из них – шёлковый, итальянский, в стиле «унисекс» – носила моя жена Надя. Когда я был у Бродского в 88-м году в Нью-Йорке, он после премии хотел полностью обновить свой гардероб, и многое я забрал. Тогда же купил мне две пары очков за 1200 долларов, а потом повёз одевать. Выбрал в магазине на Пятой авеню двубортный тёмно-серый костюм в тонкую красную прострочку, вроде тех, что носили гангстеры в фильмах с Хамфри Богартом. Я сказал, что не ношу таких костюмов. Можно, я выберу сам? Иосиф ответил: «Сам выберешь – сам будешь и платить». Что ж, логично.

Насколько я знаю, после развода с Галей Евтушенко отдал ей половину картин и книг.

Да, ей досталась самая ценная часть и книг, и картин. Однажды Галя меня вызывает и говорит, что у неё совсем нет денег и она хочет продать одну вещь. Достаёт первое издание «Руслана и Людмилы» 1822 года, уверяя, что в книге автограф Пушкина. Я открываю. Действительно, там написано: «Дорогому Косте от Саши – с приветом!» Поздняя надпись, к тому же чернила там были уже не орешковые. Тем не менее Галя уговорила меня поехать в музей. Конечно, это был не Пушкин, и она получила только стоимость книги.

Я слышала, что однажды вы с Евтушенко по всей Москве искали золотую цепочку.

Да хоть серебряную, это было неважно. А случилось вот что. В глухую брежневскую пору зашёл я в ресторан ЦДЛ и увидел, что Женя сидит за столиком и незамысловато обедает с бутылкой грузинского вина. Он немедленно сообщил мне, что ночью прилетел из Мехико-сити, а заодно побывал в джунглях Амазонки и даже выступал там перед каким-то племенем Анаконды, которое впервые в своей истории видело белого человека. В ту пору он ещё курил. И вот посреди своего монолога он полез в карман за сигаретами, но вытащил почему-то не американскую пачку, а жёлтую монету величиной с советский пятак. С невероятным изумлением он поднёс монетку к глазам, как бы припоминая её происхождение. Однако длилось это лишь минуту. «Это драгоценность, двойной дублон шестнадцатого века, − неожиданно для меня и, полагаю, для себя самого заявил Евтушенко. – Это подарок от...» И тут он начал рассказывать, как угощал одну из артисток ансамбля человеческих жертвоприношений в отдельном кабинете русской икрой и шампанским Dom Pérignon. «А дублон она подарила не просто так, это была её обязанность, древнейший обычай майя. Когда женщина ложится в первый раз в постель с любимым мужчиной, то она берёт в зубы золотую монету и в порыве страсти сгибает её зубами, а потом отдаёт как награду». – «И сильно сгибает?» − спросил я, потому что монета была сравнительно ровной. – «Как может, но эту она согнула пополам, я её потом весь полёт разгибал». И тут я в шутку предложил: «Надо пробить в монетке дырочку, продеть через неё золотую цепочку и носить на шее как талисман». Женя преобразился: «Это грандиозно! Сегодня же и сделаю. Где можно сейчас найти золотую цепочку?»

Времена были дефицитные, и я предложил поехать к моей тёще на Зубовский бульвар. Тёща была театральным режиссёром и по совместительству бутафором. Я был уверен, что у неё в сундуках золотая цепочка наверняка найдётся. К тому же она Евтушенко ставила выше всех поэтов России. И отдать ему какую-то там золотую цепочку... Итак, мы явились на Зубовский бульвар. Увидев Евтушенко, тёща решила, что это розыгрыш. Потрогав его и сравнив с портретом в однотомнике, она ушла в столовую накрывать чай.

Однако Жене было не до чая. Он изнывал в ожидании цепочки, проводя пальцем по шее, как Есенин перед самоубийством. Всё-таки напоив нас чаем, тёща скрылась в своей комнате, где стояли набитые всякой всячиной сундуки. Она не возвращалась двадцать, тридцать, сорок минут. Наконец позвала нас к себе, показала какие-то шкатулки и коробочки, набитые разномастной бижутерией. Цепочки там не было, ни золотой, никакой.

Евтушенко совершенно пал духом. «Вот что, – предложил я, – ведь не обязательно должна быть золотая цепочка, может быть любая... Ты такой человек, что никто и не заподозрит ненастоящее золото». Мы решили, что цепочки должны продаваться в галантерее. А если там нет, то купим кулон на цепочке рублей за шесть, кулон выбросим, тут же в магазине пробьём дырочку в монете и наденем на шею поэту.

В те времена на углу Кропоткинской и Садового кольца находился очень неплохой галантерейный магазин. Когда мы вошли, у прилавков толпился народ. Но… ни цепочек, ни кулонов в продаже не было.

– Директора! – потребовал Евтушенко в полный поэтический голос. Директор появился минут через пять.

– Я – Евтушенко, – объявил Женя и достал билет Союза писателей.

Но директор сразу поверил, что перед ним натуральный поэт: «Что вы желаете?» − «Кулон! – сказал Евтушенко, – или хотя бы цепочку от кулона!»

– Я завтра лично для вас привезу со склада и то и другое.

– А сегодня? – угрюмо спросил Женя.

Директор посмотрел на часы: «Пять минут как склад закрылся».

Зная Евтушенко, я понимал, что завтра всё это будет бессмысленно, ненужно. Нужно сегодня. Негромко, но повелительно, Евтушенко попросил директора вызвать всех сотрудников магазина в торговый зал. Человек сорок покупателей тоже остались. И тут я понял, почему именно Жене внимали моря и континенты, люди племени Анаконды и турбины Братской ГЭС! Когда вокруг Евтушенко образовалось плотное кольцо слушателей, он выкрикнул всего одну фразу, но так, что зарезонировали хрустальные вазы и люстры: «В стране рабства нет цепей!»

К Анне Ахматовой вы пришли знакомиться вместе с Бродским?

Нет. Я с ней общался уже три года, а знаком был с одиннадцати лет. Моя тётка Валерия Яковлевна Познанская, крупнейший химик, лауреат Сталинской премии, жена украинского поэта Максима Рыльского, в Ташкенте дружила с Ахматовой. Она получала спецпаёк и делилась им с Анной Андреевной. А когда случилась история со ждановским постановлением, тётка приехала в Ленинград поддержать Ахматову. Поселилась в гостинице «Астория» и устроила чай по-анг-лийски, с пирожными и печеньем. Пригласила и мою маму. Ну, а мама взяла с собой меня. В 18 лет, ощутив себя вполне поэтом, я сообразил, что Ахматова живёт в Ленинграде, но не знал адреса. Пошёл в Ленгорсправку и за двадцать копеек получил адрес. И сразу же поехал на улицу Красной Конницы. Дверь открыла седая женщина в шёлковом халате. Это была Ханна Горенко, вдова брата. Через несколько минут меня пригласили в комнату. Удивительно, что Ахматова меня вспомнила. Потом она сказала, что получила квартиру на Петроградской, нужно упаковать библиотеку и помочь перевезти. Там было всего книжек сто-сто пятьдесят, в основном стихи. Тогда я позвал Бобышева. А Иосифа привёл к ней только через три года.

Однажды случилась смешная история с рисунком Тышлера. В 43-м Тышлер и Ахматова встретились в эвакуации в Ташкенте. Он сделал несколько карандашных портретов Анны Андреевны, из них один – гениальный, где она сидит на стуле, повернувшись в профиль. Этот рисунок она подарила Лидии Гинзбург. Как-то прихожу к Ахматовой, а она просит: «Женя, поезжайте к Лидии Яковлевне, привезите мне этот портрет, я хочу на него посмотреть» − и даёт деньги на такси. Я привёз, картина уже была застеклена. Ахматова просит снять стекло, я беру на кухне ножик и открываю. Тогда Ахматова достаёт ластик, стирает нос на рисунке и исправляет линию. Я кричу: «Что вы делаете?» А она спокойно отвечает: «Он мне нарисовал неправильный нос − слишком большая горбинка». Я снова застеклил рисунок и отвёз Лидии Яковлевне, которая впоследствии всё имущество завещала Александру Кушнеру. У него и висит теперь этот рисунок. Когда я бываю у Кушнера, то всегда подхожу к картине. Если вглядеться повнимательнее, то видно, как она уменьшила знаменитую горбинку. Сказался ахматовский принцип: она хотела как можно больше передать потомкам из собственных рук, полагая, что об Анне Ахматовой лучше всех знает сама Анна Ахматова. Она точно знала, какой именно облик следует канонизировать.

Но у вас ведь тоже есть рисунок с портретом Ахматовой?

Это не рисунок и не портрет. Это нечто мистическое, не поддающееся определению. Как известно, Ахматова долгие десятилетия дружила с семьёй Ардовых. Жена Виктора Ефимовича Ардова Нина Антоновна Ольшевская была, пожалуй, самой её близкой подругой. А я, в свою очередь, дружил с сыновьями Ардова − Мишей и Борей. И вот однажды, в 1989 году, в год столетия Ахматовой, Боря Ардов подарил мне на день рождения странный рисунок. Профиль Анны Андреевны, обведённый жирным чёрным карандашом на большом листе, и внизу подпись рукой Ахматовой: «Анна Ахматова. 16.II.1936 г.». Боря рассказал, что это придумал его отец: посадил Ахматову в профиль к стене, на которой был прикреплён белый лист, навёл сильный луч от лампы и провёл карандашом по контуру тени. Затея ей понравилась, в этом портрете она ничего исправлять не стала, а просто подписала. Теперь «Тень Ахматовой» всегда со мной − висит над моим письменным столом.

Вы, я знаю, были знакомы и с Лилей Брик. А однажды даже принесли ей неизвестный портрет Маяковского. Как он к вам попал?

Однажды ко мне приехал погостить известный ленинградский коллекционер Соломон Шустер. Вообще-то в Москву он приехал по своим коллекционным делам. Привёз несколько картин для своих сделок: Фалька, Гончарову, эскиз Сомова и нечто безымянное. Через неделю всё было продано, кроме безымянного холста. Это был кубистический портрет неизвестного лица. Соломон переживал, что картину могут не купить, потому что покупатель любит знать, кого он приобретает − и в смысле художника, и в смысле модели.

«Так давай придумаем какую-нибудь легенду», − легкомысленно предложил я. И в тот момент, когда лицо на портрете стало отчётливо видно, мне вдруг показалось, что оно напоминает Маяковского. О чём я и сообщил Соломону. «Ты прав, – согласился он, – но теперь надо придумать, кто бы мог написать его портрет… Был такой художник-футурист Жегин. Он как раз дружил с Маяковским и вполне мог написать этот портрет». – «А ведь ещё жива «вдова» поэта», − сказал я.

Лиля Брик в своей квартире на Кутузовском проспекте. 1966 год

Через полтора часа к моему дому подкатила светлая «Волга», из которой вышла Лиля Брик со своим спутником. Её я видел впервые, и она мне очень понравилась. «Ну, где тут Володенька? − Лиля надела очки и подошла к холсту почти вплотную. − Да, это он, несомненно, это он!»

«Подписи нет, – сказал Соломон, – но, судя по всему, это работа Жегина». Вдова согласилась и с этим, сняла очки и спросила: «Сколько это стоит?» Соломон назвал скромную цену. Лиля Юрьевна торговаться не стала, но сказала, что за деньгами надо заехать в сберкассу. А заодно отобедать у неё. Мы взяли картину и покатили на Кутузовский проспект, где жила Брик. Её большая квартира была украшена картинами знаменитых художников. И, подойдя к одной, Соломон воскликнул: «Пиросманишвили!»

И действительно, над письменным столом висел маленький, как и полагается, тёмный холст, и на нём был изображён ягнёнок, склонившийся к ручейку. Соломон, не мигая, глядел на Пиросмани и вдруг заявил: «Знаете что, простите меня великодушно, но я не продаю Жегина, я готов обменять его на этого Пиросмани».

Я был потрясён. Ведь покупка уже состоялась! Предложить обменять знаменитого Пиросмани на какого-то Жегина! Я в этот момент забыл, что это вряд ли даже Жегин. Лиля Юрьевна только нервно сняла и снова надела очки. «Ах, вот как, тогда мне надо посоветоваться с Васенькой». Лиля ненадолго уединилась с мужем. Войдя, они почти хором сказали: «Хорошо, мы согласны». От обеда Соломон отказался. На лестнице я набросился на него. Но Шустер поставил меня на место: «В нашем деле нельзя допускать ни одного процента риска, они могли передумать. А как только Пиросмани оказался за порогом их квартиры, он стал окончательно моим».

Через неделю я зашёл в гости к Николаю Ивановичу Харджиеву и рассказал ему про этот обмен. Харджиев сам когда-то был и футуристом, и кубистом, дружил со многими художниками и очень много знал по части нового искусства. Он выслушал мой рассказ и попросил описать портрет. Я, как мог, исполнил просьбу. «Это не Жегин и вряд ли это портрет. Я видел этот холст ещё в 1920-е. Это, скорее всего, студенческая работа из ВХУТЕМАСа. Но вы не переживайте. То, что получил ваш приятель, не Пиросмани. Когда-то у Лили Брик действительно был ягнёнок Пиросмани, но она увезла его в Париж и продала. И там же, в Париже, сделала копию. Я её видел − очень неплохая копия».

Вот такой это оказался взаимовыгодный обмен.

А есть предметы, которые вам особенно дороги?

Трудно сказать, я рад, что у меня остались запонки моего отчима, но я также рад, что в своё время после смерти отца Бродского я забрал на память привезённые им с Дальнего Востока ещё в 40-е годы китайские лубки, а потом в 1988-м я привёз эти картинки Иосифу в Америку, и они висели в его кабинете до самого конца…

А как вы храните ваши сокровища?

По принципу: что отдал − твоё.

фото: Евгений Умнов/FOTOSOUZ; Сергей Барменьев/личный архив Е.В. Рейна; PHOTOXPRESS; Михаил Озерский /РИА

![clip_image001[4] clip_image001[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBHwv7yi6dYQtBoipt2lAf6bm2Nclp8uCLsWvjdv2J-hpuk_6y70-JCJjsoRyp-xTT41ixNHtTposaeWPetmYS5ATDHXmaV781MqTf5QDLt3k_lHDzIyz335twfVdcz8oVs88d6vlDvo0/?imgmax=800)

![clip_image002[4] clip_image002[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEoqbSvQ559PKOzNyCX0U179_Bh5qO6ONMOSQf-XUlPu2ShHtNEv1udozZ6tL_wKCKImOjPH7E-REUnvow0CQIDtfllo3Ce90tc-I4kgd75-8p3HPI11J-WWPMAYxco6vR4uFkwdZ-2FE/?imgmax=800)

![clip_image003[4] clip_image003[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjubuDZ2-rlf9BWyzJAR9vn7_A8kvz7Dn-ohN8NjMo9Oysbxr-cM00DMJdQJAew67ShPFx04BLdcrfVzT15rvJovuk99YeGXfXRhPXB1tJLEAUgm4OfVdpR5O5U4VSe-9if4KOsot739hU/?imgmax=800)

![clip_image004[4] clip_image004[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpHbSyvWMvR7Uf_xyktGscPGYjBbQZUYU6C7BIueBWd6NXxIVKNkjmtQmQoO9dNQBbDpCyFQwogrZrc9K-FchRxxQ5yx6HfrdybYQEu32M8rzlrlbp9TDzRIAzHNjzrnocAOtlsK3IrKA/?imgmax=800)

![clip_image005[4] clip_image005[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA7KjOa5IYIk9Yh7iOo92j7vfRoaiaxKOjuQZfAqF6yumBl_LNORp_ZiutaQa1qQm_c5IYiVjZ-Np0Sd7dr-vlW61AfwSqAoc941HVh26nzIcmuDGYwh1iNlDSz4Ns1ozlb6q7myeffwA/?imgmax=800)

![clip_image006[4] clip_image006[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ-qRYkY445MFloV0P0C3a2ZVNQJZmoB27dUDwAZRCjwUnN-kVibVH7pH8RxLqroeGrzr7KNhWCKYx7iRvX21hyrK5Mysk8XADYURZTl0XOEVoLmLLyqumE5LR02L6vt8r0cKO-f5ZUJw/?imgmax=800)

![clip_image007[4] clip_image007[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH2cY64rKhLx91rGQ31eAGkDM5fC4WcQyu_JcxVSQD_IlXy-zrZcE0778vFU5T0MeydHCpSLh4LdqeEv8tGAJL5DY31Amowq6JxGP9VfHaBO32fW1fsZMpZQWI4XE9mFcAhXSbJ_J7EzE/?imgmax=800)

![clip_image008[4] clip_image008[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif0vaewtGfwXFxuu9NWcZJC281AaxBDOHdtuFaP5KQuE802Ec6IJIFBs4zRm0MU5ZOOq8vEsaftJSnhwkfV-VXl9tDdozLjC-39KfiBgi2e4wlL_KvHKwWl1pol9YryjQqVRlqtYz-9jg/?imgmax=800)

![clip_image009[4] clip_image009[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0aj2Iq8HxLSeua2k5Fb3EfKV614Hc0IEcr224OEIfoReosVPEJpoqF_Z3M5cM19_IibWZYDFPR5friYiJs-CSbd0SOjk7KD-BKlLTGehLr4vg4NmSWhUSEFDxZGZ0jLU3WJrfbl7xzfw/?imgmax=800)

![clip_image010[4] clip_image010[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO4cl6_1idlCpPWqwlpnIhnHek3d7z9uYJg2HhHInKLx3xHnc6ah_INBrgkjXlnci64Xhbmnj4UVnvlOUrmja29DfOtOwLyhzeuEXK1FdiC6OFpMt4-WtBEC5XlylY3b4FEI1nWLS0iew/?imgmax=800)

![clip_image011[4] clip_image011[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinRf88QqqK8H1GW-Pi4Y3fACT6mey8vOFnrfj2NBrU5XirKhpsfUbaG7mCRUViEy81TjAva0uWXh8wHIMqjbWYI9wtYr1dIdl97TACCNmeVw7OBCAnxbMhiH3yTPQT3HC-sOsQYkJNLx4/?imgmax=800)

![clip_image012[4] clip_image012[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc41meTnsotXvi-ISOvzVj3K9mMSqP9MWiHOjnxolaP-j5b1dLx2TuAMJ-AV8_qt9jkIjL58MagU-wkDPb99t_29EVqhL4fyT3NvLRTRMF3EMYH5xWpqfHwqZMd_lB-W2hgpYErFgZDCE/?imgmax=800)

![clip_image013[4] clip_image013[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYl6LK1nMzzCarx3S2EYsYySscLSr_9zi4hXWZjX9OjTiibDYwDtYsabk65K3YZOQIfCpZJNH2u8m4dPtwZLE4xGgVdFsuMNXv78gmJtMLbi_Equ6yMfpUQAyKlCiG_vodysD9dYeba_k/?imgmax=800)

![clip_image014[4] clip_image014[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg87WMgpckjrDSnF4BIPPtKcY6WG1s5n6YCA7HRv6zZmZ-Usy43Gqo7tqu0XPZ8EHGAQKKry8mzRKgSfOERGhdZaYpjg2waqmrxwOFHeuC8PlwH1eCy5ZtlYqpPiJDis6-8-8KjU0_Ud74/?imgmax=800)

![clip_image015[4] clip_image015[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglzrG7odZnplldj2VMKQECVgOisxVBA4o43bDWk4GMbnx8POwvx3WJHm8dDc_MKXwYkq2DN_ezRmYUpJUPtOv86U7qB0UAwCOqrRENg54_7bGHORUElo60AgWSqHSQg36m-h3DF8zojdA/?imgmax=800)

![clip_image016[4] clip_image016[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9-46eBPeROPVrGOJwLUgXXrTfaMfxAgEFG_MZBGtim2sI2IRvzJWK1kFjeP5r6TwCORDw1_ND3Nh4LRfrrF1fy7AJkpKwc_PCt9R-4mgxCON3yHGC_5LI41i6Hzr_uj0b3juZlHNmiYY/?imgmax=800)

![clip_image017[4] clip_image017[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf_NVbo_tFJijVmJUeCfDb9WE6a1cy6qSznaTNHnfeV0mt2Z3QABO8a0YBLwfYiNTLeN74PjJjWd3QBxn702DaLg9fBmkSnyGaan-nSKEwtmLdH0Vc0pvr1nzlOSAv2a_kabr_EQAyV14/?imgmax=800)