23.05 20:05 MIGnews.com

23.05 20:05 MIGnews.com

Взорвался иранский завод по производству дронов

Читайте нас в Telegram.

23.05 20:05 MIGnews.com

23.05 20:05 MIGnews.com

23.05 21:36 MIGnews.com

23.05 21:36 MIGnews.com

НАЖАТЬ НА ПРЯМОУГОЛЬНИК - И ВСЁ

В Бабьем Яру открылась необычная синагога

|

В воскресенье, 23 мая, министерство здравоохранения Израиля сообщило, что с 1 июня будут отменены все ограничения, которые были введены для борьбы с эпидемией коронавируса.

В министерстве отмечают, что причиной этого решения стал низкий уровень заболеваемости, который сохраняется длительное время, несмотря на послабления в режиме карантина и работу образовательных учреждений.

Пресс-служба министерства здравоохранения отмечает, что после отмены ограничений исчезает необходимость в "зеленых паспортах", будут отменены ограничения "фиолетового стандарта".

Вместе с тем, в сообщении минздрава подчеркивается, что решение об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях остается в силе, и оно будет действовать до тех пор, пока об отмене масок не будет объявлено отдельно.

Кроме того, продолжат действовать ограничения на въезд и выезд из Израиля. Специалисты минздрава не исключают, что этот вид ограничений может быть даже ужесточен.

21.05.2021 ПРОЗА, ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Иммигрант отличается от обычных людей тем, что у него у не одна, а две жизни. Одна — до, а вторая — после. Люди часто путают два похожих слова, поэтому поясню: эмигрант — тот, кто навсегда уезжает жить в другую страну, но ещё туда не добрался, а иммигрант — тот, кто уже приехал и живёт в другой стране. Память у каждого иммигранта наверняка сохранила немало занятных впечатлений о переломном периоде биографии. Сегодня я решил поделиться некоторыми своими наблюдениями, что запомнил из первых лет иммигрантской жизни.

После того, как тёплым июльским днём 1977 года московский самолёт приземлился в венском аэропорту Schwechat, нас с женой и двухлетним сыном на первое время поселили в дешёвой и замызганной гостиничке «Zum Türken» («К туркам»), что была на окраине Вены около живописного парка с похожим названием Türkenschanzpark. Гостиничка вмещала почти сотню иммигрантских душ, в основном бывших одесситов, и напоминала двухэтажную кооперативную квартиру с единственным туалетом, душем и кухней, на дверях которой висело объявление по-русски: «Господа, просим кур не варить!». Увидев эту надпись, сердца новоприбывших переполнялись гордостью — и мы теперь «господа»! Однако, на другие слова в объявлении господа никакого внимания не обращали, с утра отправлялись на рынок Naschmarkt, покупали там единственный продукт, который был по карману — дешёвых кур, и с утра до ночи варили из них супы. Куриный аромат вытекал из гостиницы, обволакивал венские улицы, просачивался в окна и форточки окрестных домов, создавая у австрийцев впечатление, будто эти пришельцы вырвались из России исключительно для варки кур.

Консьержка-одесситка мадам Аня целыми днями, как на троне, сидела в открытых дверях своей комнаты на лестнице между первым и вторым этажами. Она зорко следила за жильцами, снующими вверх и вниз с кастрюлями в руках, и столовой ложкой лениво поедала чёрную икру из больших голубых банок, которые за бесценок скупала у новоприбывших. Периодически к гостиничке на кабриолете Альфа-Ромео подъезжал её сын Фима и сдавал мамаше выручку от подпольного бизнеса, которым они в Вене промышляли.

На следующее утро после приезда, пока жена кормила ребёнка супом, в надежде перевести дух от куриных миазмов, я вышел на улицу чтобы постоять у гостиничной калитки и подышать бризом из соседнего парка. Пробыв у ограды минут десять, я увидел, как к гостинице подъезжает маленький автобус с новой партией иммигрантов, видимо из аэропорта. На тротуар выгрузился живописный табунчик, человек семь-восемь с детьми, бабушками и ручной кладью. Они стояли у автобуса, озирались, тихо перешёптывались и ждали, пока водитель сбегает наверх к мадам Ане получить инструкцию: кого в какую комнату заселять. Среди группы новых иммигрантов выделялся невысокого роста толстячок лет тридцати. На его пухлых розовых щёчках кучерявилась рыжеватая бородка. Несмотря на внушительные телесные габариты, вельветовый костюм грязно-бурого цвета висел на нём мешком, на шее болтался шёлковый китайский галстук с золотым драконом, а на ногах были стоптанные пыльные ботинки, незнакомые с сапожной щёткой. Толстяк с группой не смешивался, стоял в сторонке и оценивающим взором рассматривал окрестные особняки. Наконец, on заметил меня, подпиравшего чугунный забор, подошёл, бесцеремонно оглядел, потом показал бородкой на гостиницу и спросил:

— Вы тоже тут живёте? Давно приехали?

Я ответил, что да, пока ещё живу здесь, а приехал вчера днём.

— Ах вчера! — обрадовался новоприбывший, — Ну тогда вы уже всё тут знаете… Не подскажите, где здесь ближайший публичный дом?

От такого неожиданного вопроса я поперхнулся, замычал в ответ что-то невразумительное и отрицательно замотал головой. Толстячок вздохнул и огорчительно сказал:

— Ну, что же вы так… Ведь вчера приехали… Ладно, ну тогда подскажите, где здесь деньги выдают?

Я опять опешил: — Что вы имеете в виду? Кто выдаёт, какие деньги?

— Как какие? На открытие своих бизнесóв, вот какие! — он постоянно неправильно ставил в словах ударения, — У меня прекрасная профессия. Я продáвец! Я в Питере работал продáвцем в «Книжной лавке писателей». Не понимаете? Я книги продавал. Хочу здесь открыть свой книжный магáзин. Мне говорили, что на это дают бабки. Ну так, где их выдают?

Я оказался негодным источником полезной для него информации, и он сразу потерял ко мне интерес. О чём я до сих пор не жалею.

Моё поколение принадлежало к третьей волне эмиграции из Советской России. Первая была во время большевистской революции и Гражданской войны, вторая — во времена Второй мировой войны и сразу после неё, а третья — в мирное время 70-х и начала 80-х годов, когда СССР чуть приоткрыл границы для выезжающих по израильским вызовам для «воссоединение с родственниками». Перед большинством эмигрантов из СССР вопрос «куда ехать?» не стоял; тогда говорили: «неважно куда, важно — откуда». По причинам, которые мне сегодня кажутся сверхнаивными, для меня было важно «куда» и я хотел в Париж. К счастью, во Францию мы не попали, а получив приглашение на работу в американский университет, мы с женой и сыном улетели в Америку. Но пока это не случилось, я усиленно занимался французским языком и пытался при первой возможности поговорить по-французски с кем угодно. Разумеется, в Вене это было непросто, поэтому там я худо-бедно перебивался немецким, который немного помнил со школьных и студенческих времён. Поскольку мы собирались во Францию, нас не отправили в перевалочный пункт в Риме, как тех, кто направлялся в Америку. Пока мы ждали в Вене въездную визу во Францию, поселились в квартире недалеко от Ринга и нас несколько месяцев содержали на деньги Толстовского Фонда, то есть на доходы от продаж книг великого писателя. За что я ему и его дочери Александре Львовне, которая в те годы управляла фондом, до сих пор сердечно благодарен. Поскольку свободного времени было много, мы гуляли по городу и в бесплатные дни ходили по музеям, выставкам и вернисажам.

Однажды на одной выставке я услышал французскую речь и немедленно направился к двум господам, говорившим на этом прекрасном языке. Довольно бесцеремонно я вклинился в их беседу, однако они не удивились и продолжали обсуждать какую-то картину. Один был довольно высокий мужчина средних лет, который представился мне как Саша, а второй был в куда больших летах, голова его серебрилась, а в руке он держал сучковатую трость. Звали его Иннокентий Львович. Услышав мой корявый французский с русским акцентом, они перешли на русский и спросили: кто я таков? Когда я сказал, что совсем свеженький иммигрант на пути в Париж, они улыбнулись, горячо пожали мне руку, а Саша пояснил, что в Вене с надо быть осторожным с русскоговорящими, так как здесь советских агентов, словно блох на дворняжке. Иннокентий Львович похлопал Сашу по плечу и сообщил мне:

— А вам, сударь, будет не безынтересно знать, что Саша — это активный противник большевизма и служит председателем НТС. Слыхали про такую партию?

— Ещё бы! — ответил я, поражённый, — Как не знать про Народно-Трудовой Союз! Я зачитываюсь книгами вашего издательства «Посев». Так вы, Саша, стало быть анти-Брежнев.

— В каком смысле? — удивился тот.

— Ну, если Брежнев — это генсек КПСС, то вы как председатель единственной, хоть и зарубежной оппозиционной партии — его антипод. Значит вы есть анти-Брежнев, а он — анти-Саша.

Он засмеялся и сказал, что ему такой титул нравится и впредь будет им непременно пользоваться. Мы ещё немного поговорили, а Иннокентий Львович на прощание записал мой телефон. Он позвонил мне через несколько дней и пригласил в гости к себе домой на ланч.

Жил мой новый знакомый на третьем этаже в роскошной квартире прямо напротив Оперы. Гостиная была уставлена стариной мебелью, большие окна выходили на здание театра, на полках и резных столиках стояли прелестные фарфоровые скульптурки, а на стене в массивной золочёной раме висел портрет какого-то царского генерала в пышных усах и аксельбантах. В комнате было человек шесть — все в весьма солидном возрасте: от 80 и старше. Некоторые родились ещё в конце 19-го века — это были дожившие до того времени остатки первой волны эмиграции из советской России, все явно благородного происхождения. Одеты старички были элегантно, хотя несколько по-старомодному, и говорили они на красивом русском языке, который был мне знаком по романам Достоевского и Толстого. Ощущение было, что я попал в кино из старой жизни. Все сидели на кушетках и в креслах, держали в руках чашки и одними лишь губами нежно отщипывали венские пирожные. Жена хозяина дома, миниатюрная старушка в чёрной блузке с большой камеей, подала мне руку для приветствия (сейчас думаю: для лобызания, но я тогда не понял) и сказала:

— Прошу в залу, сударь. Не изволите ли чаю?

— Отнюдь, — ответил я в тон, — отчего же, чаю изволю …

Она подала мне чашечку из тончайшего фарфора и блюдечко с пирожным, налила чай из голубого пузатого чайника и усадила меня в кресло посреди комнаты. Все разглядывали меня с нескрываемым любопытством и довольно бесцеремонно. Иммигрантов из СССР в те годы было очень мало, а большинство из тех, что приезжали в Вену из СССР, вроде одесситов из «Цум Тюркена», на вернисажи не ходили. Очевидно, я был старичкам интересен именно как пришелец из-за кордона, что отделял их нормальную жизнь от мифической страны, в которую превратилась Россия за шесть десятков лет их отсутствия. Все молчали и я молчал, отхлёбывая свой чай. Наконец, Иннокентий Львович прервал тишину и спросил:

— Сударь, расскажите нам о нынешней жизни в Совдепии. Всё ли народ так беден и запуган, как в прежние времена? Нам прелюбопытно из первых уст…

Гости закивали и уставились на меня с вопросительными взглядами. Я пожал плечами и честно стал рассказывать о том, как мы жили, ничего не приукрашивая, но и не нагнетая страхов. Сказал, что времена террора ушли в прошлое, и если с советской властью в кошки-мышки не играть и знать своё место, то вполне можно жить спокойно и без особых проблем. Разумеется, читать сможешь только дозволенные книги, за рубеж не поедешь и место жительства, если захочешь, поменять так просто не получится. Короче говоря, сказал я, там человек — это собственность государства, что всё и объясняет. Старички понятливая кивали, хотя, думаю, ничего не понимали и перешёптывались. Вдруг хозяйка дома меня прервала и сказала:

— Вы, сударь, извините меня великодушно за резкость, но мы удивляемся вашей речи. У вас такой ужасный русский язык! Иные слова мы и в толк взять не можем. Проясните нам, таким манером, как вы, ныне все говорят там, в Совдепии?

Тут уж настал мой черёд удивиться. Мне всегда казалось, что у меня культурный русский язык, не засорённый словами-паразитами, да и произношение у меня правильное — в юности я мечтал о киношной карьере и серьёзно занимался орфоэпией. А тут — «ужасный язык!». Почему? Я попросил старичков разъяснить, и они охотно сказали, что у меня в речи много грубых и искусственных слов, вроде смешного слова «самолёт» вместо правильного «аэроплан» или «машина» вместо «автó». Я тогда подумал, что язык — штука динамичная и то, что было нормой полвека назад, сейчас звучит в лучшем случае смешно, а порой и грубо. После 44 лет отрыва от разговорного языка в стране, сегодня я сам с трудом понимаю современный российский говор. Простые слова, которые в России кажутся нормальными, вроде «озвучить» вместо «сказать», «тачка» вместо «автомобиль». «поехали» вместо «начинаем» меня раздражают. Но это моя проблема. Ничего не поделаешь: другие времена, другой язык…

После того, как я получил приглашение из американского университета, сразу забросил французский и переключился на английский, который до того знал лишь по самым азам. Для этого я в Вене записался на бесплатные курсы для иммигрантов. Преподавал язык отставной американский пастор венгерского происхождения Тибби (Тибор) Лоренц — ещё молодой человек, обожавший яркую одежду, красивых женщин и весёлую жизнь, что полагаю, подвинуло его покинуть церковь, переехать в Европу и скромно там жить, преподавая английский язык иммигрантам. В классе было человек двадцать и занятия проходили два раза в неделю в здании школы у городского парка. В первый день занятий пастор знакомился с классом. Он подходил к каждому, протягивал руку и говорил: «My name is Tibbie, what’s yours?” (Моё имя Тибби, а какое ваше?). За третьей партой сидел худощавый человек лет сорока пяти по имени Лев Александрович Малютин — русский националист. В Питере он выпускал подпольный журнал «37», посвящённый геноциду НКВД против русского народа. По какой-то причине КГБ решил его не арестовывать, а выслать из страны, чему он яро сопротивлялся. Ему вручили выездную визу в Израиль, насильно посадили в самолёт и отправили в Вену. У Малютина были ясные голубые глаза, бледное измождённое лицо, он носил холщовую рубаху и большую бороду под Льва Толстого. Когда он заходил в Толстовский Фонд за еженедельным довольствием, его вид неизменно производил маленький фурор — казалось сам Лев Николаевич сошёл с портрета.

— Ага, — радостно сказал Малютин, — значит вы Тибби Ребелович. Без отчества никак нельзя. А моё имя: Лев Александрович.

— Значит вы Лев, — уточнил учитель.

— Нет, — настаивал русский националист, я Лев Александрович! Только так надо обращаться к русскому человеку. Нельзя без отчества.

Бедный Тибби никак не мог взять в толк, при чём здесь имя отца и что такое отчество?

Года через три, когда мы уже жили в Америке, после десяти лет в Европе Тибби вернулся в США, помирился с Богом, получил маленький приход в Филадельфии, и мы встретились. Он рассказал нам о печальной судьбе Льва Александровича. Вот что с ним произошло. Он жил в Вене и снимал недорогую квартирку у парка развлечений Пратер, активно продолжая выпускать свой журнал «37». Он засылал его в СССР, немало тем раздражая советскую власть. Наконец ей, этой власти, надоело и она решила расправиться с бедным Львом Александровичем самым что ни на есть иезуитским образом.

Его соседкой по лестничной клетке была некто Кристина, молодая иммигрантка из Польши. Они дружили, а может было меж ними что-то большее, Тибби не знал, да это и не важно. Ходили они по-соседски друг к другу в гости, пили чай и всегда громогласно спорили на больную для обоих тему: кто перед кем больше виноват — Россия перед Польшей, или Польша перед Россией. Однажды вечером, она, как обычно зашла к нему на чай, но дома не оказалось сахара. Лев Александрович надел шапку, шарф и отправился за три квартала в магазин за рафинадом. Когда минут через двадцать он ввернулся к дому, увидел, что всё оцеплено полицией, сверкают огни, воют сирены. Как только полицейские его увидели, сразу схватили, надели наручники и повели наверх в его квартиру. Кристина лежала у стола на полу с перерезанным горлом, рядом валялся окровавленный кухонный нож, на котором обнаружили отпечатки пальцев Льва Александровича. Нашлись свидетели, которые подтвердили, что Малютин был малость чокнутый, с полькой постоянно о чём-то ругался и скорее всего он её и зарезал. Был суд, его признали виновным в убийстве, а журнал «37» перестал выходить.

Первые два года в Америке мы жили в Кливленде, где я работал в университете. Вначале у меня не было машины, а потому рано утром я шёл на остановку. Когда подходил автобус, я садился на заднее сиденье и ехал в университет. Довольно часто рядом со мной усаживался негр лет пятидесяти, который работал на заправочной станции недалеко от университета. Мы здоровались и пока ехали, беседовали на всякие пустяковые темы. Однажды он спросил:

— Вот я слушаю вас, мистер, и не пойму, что у вас за странный акцент? Вы откуда будете?

Я ответил, что акцент у меня русский, так как я всего-ничего, как из России. Тут он расплылся в белозубой улыбке и радостно сказал:

— А я знаю где находится Россия!

— Интересно, где же она по вашему мнению находится? — спросил я.

— Россия находится в Польше, вот где! — с твердой уверенностью сказал он. Надо отдать должное его образованию. Он видимо знал, что много лет назад Польша входила в состав Российской империи. А кто в кого там входил на самом деле — какая разница? Ну перепутал малость, с кем не бывает?

Кстати, о моём акценте. Где-то через полтора года после приезда в Америку я полетел из Кливленда в командировку в Алабаму, южный американский штат. Там в университетском госпитале я с моим другом-анестезиологом должен был испытывать прибор для обезболивания, который я разработал. Мы получили разрешение на испытания во время хирургической операции. У операционного стола работали хирург, чернокожая операционная сестра, мой друг-анестезиолог и рядом был я со своей аппаратурой. По ходу дела я давал указания медсестре, а она мне что-то в ответ комментировала. Американские южане говорят с сильным специфическим акцентом, который жителям севера порой не просто понимать. Но особенно трудно понимать тамошних негров, у которых южный акцент возведён в куб. Вот работаем мы у операционного стола, чёрная медсестра мне что-то говорит, а я ни слова не понимаю — к тому времени я в Америке жил чуть больше года, мой английский тогда был ещё очень слаб. Мне и белого северянина понимать было непросто, а тут чёрная дама из Алабамы! Жуть! Поэтому я её всё время переспрашивал. Наконец ей это надоело и она довольно злобно спрашивает:

— Что это вы меня всё время переспрашиваете? Глухой что ли?

— Дело в том, уважаемая, — вежливо отвечаю, — у вас есть акцент и я его плохо понимаю.

— Ишь ты! — сказала медсестра. — Да вы себя послушайте! Вот у вас акцент так акцент! Вы сами-то откуда будете?

— Я приехал из Кливленда, — пробормотал я.

— Именно так я и подумала! — радостно воскликнула она. — Я сразу догадалась, что у вас кливлендский акцент!

Прожили мы в Кливленде два года, а потом я нашёл работу в медицинской компании в штате Коннектикут, недалеко от Йельского университета. Чтобы освоиться на незнакомом месте сначала сняли на год квартиру и, поскольку моя зарплата стала больше, чем была в университете, стали мы присматривать дом на покупку. К тому времени у нас уже было два автомобиля — один у меня, а второй у жены. Оба мы работали и без машин было никак. Подыскали небольшой домик постройки ещё 20-х годов, с садиком и гаражом. Всё, как полагается, а цена — только вы со стула не упадите от смеха — 47 тысяч долларов! Вот такие были цены на недвижимость сорок лет назад. Но и этих денег у нас ещё не было, жили мы очень даже скромно, поэтому пришлось брать в банке mortgage (ипотеку). Когда оформляли покупку, адвокат (большое у него было чувство юмора) мне говорит с улыбочкой:

— Если вы латынь подзабыли, так я вам переведу: слово mortgage — дословно значит «договор до смерти». То есть, если не сможете или не захотите платить, так банк вас в гроб вгонит, но свои деньги взад получит. В этом весь смысл. Подписывайте.

Мы с женой подписали, вернее подписал я, а она подмахнула — ей было уже не до этого, она была сильно на сносях, чувствовала себя неважно, сил вникать в договор не было, и даже адрес нового дома в голове не держала. А через неделю у нас дочка родилась. Только я жену и ребёнка из госпиталя привёз, тут как раз нам надо из квартиры съезжать и в новый дом вселяться. Чтобы квартиру сдать хозяину, она должна быть в чистоте и порядке. Нашу мебель грузчики ещё днём перевезли, а мы до полуночи чистили квартиру и наводили марафет. Наконец погрузили остатки вещей в обе машины, заперли двери квартиры, а ключ бросили в почтовый ящик. Новорожденную дочку я уложил на заднее сиденье моей машины (в те годы про детские сиденья и не слыхали), а жена взяла пятилетнего сына в свою машину и села за руль. Я ей говорю: «Ты езжай за мной и смотри, не отставай, а то заблудишься. Дорогу ведь не знаешь». Расстояние между квартирой и новым домом было миль восемь, да ещё по скоростному шоссе. Совет мой был очень даже неумный: ночью на скоростном шоссе машинам следовать одна за другой невозможно, да и мобильные телефоны тогда ещё не изобрели. Как только выехали на скоростную трассу, жена мою машину из вида сразу потеряла. Я в зеркало смотрю: за спиной — море ярких фар и не могу определить, какая её машина! Жена не только не знает адреса нового дома, но даже не представляет, где ей надо с шоссе выйти! Я-то знаю, а она нет. Проблема! Я где надо вышел и стал петлять по тёмным городским улицам, сам не зная зачем. Волнуюсь за жену с сыном и не представляю, что бы я на её месте сделал — куда ей ехать ночью? Но главное — а что мне с младенцем делать? Малышку ведь надо каждые три часа кормить. В те годы магазины в Америке работали с 9 утра до 6 вечера, значит я детское питанье до самого утра купить не смогу. Мотался я по городу с час или даже дольше, а потом решил — надо ехать в новый дом, а там видно будет.

Еду я по городу, машин на улицах мало, пешеходов совсем нет. У одного пустынного перекрёстка на красный свет светофора пристроился я за каким-то жёлтым Понтиаком, жду зелёного, отупело смотрю на номерной знак этой машины и думаю — где-то я его видел раньше этот номер, но где — никак не припомню. И вдруг шок — прозрел! Да это же наша машина передо мной у светофора, наш Понтиак, а за его рулём — моя жена! Стал я со всей мочи ей сигналить, но она тоже в ступоре, на мои гудки не реагирует. Как и я, целый час моталась она по незнакомым улицам. Постепенно до неё дошло, что Провидение, Бог, Рок, или кто там во Вселенной крутит нашими судьбами, поиграв с нами часок, в этот самый миг свёл обе машины у пустынного перекрёстка где-то на полпути до дома. Бывают всё же в жизни необъяснимые совпадения…

Где-то через месяц на новом месте, когда мы менее-более обустроились, вечером услышали стук во входную дверь. Я пошёл открывать и вижу: стоит у порога маленькая делегация, человек шесть; впереди дама с коробкой в руках, а рядом с ней крохотная ветхая старушонка. Очень медленно с расстановкой произнося слова, как для идиота, дама по-английски изрекает:

— Здравствуйте… мы… ваши… соседи… живёт тут рядом. Нам сказали… что в этот дом въехала… семья из России. Вот мы пришли… вас поприветствовать на… новом месте и… принесли вам этот… торт.

Она мне подаёт коробку, потом выталкивает вперёд старушонку и продолжает:

— Мы не были… уверены, что вы… понимаете по-английски… и потому взяли с собой… переводчицу. Её привезли… в Америку младенцем… но она… помнит русский язык.

Я их приглашаю в дом, тут как раз жена спускается со второго этажа и быстренько организует чаепитье, а старушонка-переводчица подходит ко мне и по-английски говорит:

— Я знаю одно русское слово.

— Какое же это слово, мадам? — спрашиваю, еле сдерживаясь от смеха.

— Pieniądze…

— Что вы, уважаемая, — говорю, — это по-польски, а не по-русски.

— Да? — удивляется «переводчица». — А как это будет по-русски?

— По-русски это «деньги». Вижу вы с детства запомнили самое для вас важное слово, хотя не на том языке. Садитесь за стол, можно я вам предложу кусок торта?

© Jacob Fraden, 2021

Рассказы и эссе Якова Фрейдина можно прочитать на его веб–сайте.

Среди высоких елей и раскопанных траншей местные поисковики при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО) развернули панорамное представление: деревянные заграждения, обрывки ржавой колючей проволоки, фрагменты снарядов, чертежи местности и увеличенные архивные фотографии более чем столетней давности - артефакты далекого конфликта между советской Россией и Западом, забытого, но непрощенного.

"Эхо войны!" - кричит организатор мероприятия. "Эхо войны!" - вторит ему ребенок в камуфляже.

Кульминацией происходящего стало открытие мемориала защитникам Севера - две плиты из черного мрамора с именами солдат Красной армии, которые в октябре 1918-го "остановили (здесь) нашествие интервентов".

Упоминания о том, что этот эпизод был частью противостояния, где по обе стороны баррикад были люди, считавшие себя защитниками Севера, тут нет. Как нет в области памятника всем жертвам Гражданской войны и красного террора, последовавшего за интервенцией.

Зачем более 100 лет спустя откапывать эту старую историю? "Эти уроки очень актуальны и сейчас, когда вокруг России пытаются создать такой же санитарный кордон, как пытались державы Антанты когда-то... А различные конфликтующие внутренние силы обращаются к Западу в надежде на помощь", - сказал председатель РВИО Владимир Мединский, находясь в Архангельске во время открытия нового мемориала.

Повышенное внимание РВИО к Северу не случайно - Архангельская область исторически имела связи с заграницей из-за близости к морю. Международное партнерство здесь было частью культуры, а север помнит свои корни. Кроме того, именно здесь, при поддержке иностранных союзников белого движения, в августе 1918 года образовалась так называемая Северная область, продержавшаяся полтора года.

Иностранное вмешательство во внутрироссийские дела - реальное и мнимое - один из самых актуальных вопросов текущей информационной повестки. Поэтому старые мифы, усиленные свежими трактовками, оказались очень полезны для напоминания об иностранной угрозе.

Один из таких мифов - о развязывании Гражданской войны на Севере, другой - об "острове смерти" в Белом море, где во время интервенции был создан лагерь содержания военнопленных. Благодаря советской пропаганде, останки этого лагеря до сих пор используются для напоминания об "ужасах интервентов". Но исследование документов, в том числе недавно обнаруженных во Франции, дают основания в ней усомниться.

Парфюмер

Эрнест Бо родился и вырос в Москве и сделал карьеру в российской косметической фирме Rallet & Co, поставщике Императорского двора, где в довольно молодом возрасте создал несколько коммерческих хитов. Но с началом Первой мировой войны Бо был призван в армию, а после не смог вернуться к своему делу - Октябрьская революция лишила его и положения, и имущества.

В апреле 1919 года он перебрался во Францию, но прежде чем окончательно завязать с войной, лейтенант Бо на короткое время оказался в Архангельске, где служил в военной контрразведке главного штаба верховного командования союзных войск и курировал лагеря содержания военнопленных, в том числе на Мудьюге.

О деятельности Бо на Севере было известно немного, пока во Франции не обнаружились бумаги, оставленные самим парфюмером. "Я получила их после смерти его второй жены, - рассказывает Натали Бо. - Долгое время досье просто лежало, но три года назад я наконец решила узнать, что же он делал в России. К сожалению, многие вопросы так и остались без ответа, но я поняла, что к деятельности самого лагеря он отношения не имел".

(На фото лейтенант Эрнест Бо в Архангельске (в центре), август 1918)

Бо оказался на севере в конце июля 1918 года. Советская Россия к тому времени вышла из Первой мировой войны, но немецкая угроза со стороны Баренцева моря сохранялась. Поэтому страны Антанты, изначально по соглашению с Мурманским советом, а затем в союзе с белыми, которых они считали правопреемниками России, сражавшейся с ними бок о бок, приняли решение о необходимости интервенции на Север.

Иностранные военные - вначале британцы, а за ними американцы, французы, представители 14 стран - прибыли в Мурманск в марте 1818-го. В августе они высадились в Архангельске, где за день до того произошел антибольшевистский переворот и образовалось Верховное правительство Северной области.

За сменой власти пришли аресты - большевиков, сочувствующих и просто случайных людей. Арестованных сначала держали в губернской тюрьме, но она быстро переполнилась и союзниками было принято решение об образовании лагеря содержания военнопленных на острове Мудьюг в Белом море.

В государственном архиве в Москве находится обращение от имени правительственного комиссара Архангельской губернии с просьбой к следственной комиссии сообщить список лиц, которых бы надлежало направить для изоляции на остров - предполагалось исключить их влияние на других задержанных.

Одним из тех, кто занимался расследованием причастности подозреваемых к военным преступлениям и свержению государственного строя, был Эрнест Бо.

"Англичане попросили французов перевести его к ним, - рассказывает Натали. - Он уже служил в военной контрразведке и свободно говорил на английском, русском, французском, немецком, и потом они его знали как храброго офицера по его предыдущим заслугам. В одном документе говорится, что у него был солдат в подчинении, так что наверняка он занимал серьезную должность, если ему дали помощника".

Судя по всему, основной обязанностью Бо было расследовать личности арестованных, находящихся в разных местах содержания. Это отражается в его записях. Но интересно, что даже во время военной службы прирожденный парфюмер не смог изменить своему призванию.

"Он был очень чувствительным человеком, - говорит Натали. - Его чувствительность была в десятки, а может в сотни раз выше нормы. Он мог создавать парфюм, вдохновляясь картиной или пейзажем. Его уши, нос и глаза улавливали тончайшие колебания в его окружении. Поэтому такой человек не мог быть равнодушным к своей второй родине, России. Он очень любил Россию и всегда носил ее в своем сердце. Когда его спросили, как он создал Chanel No. 5, он описывал ощущение свежести над водой, которое он уловил на севере в период солнцестояния. Это то, что связывает его с Россией".

"Остров смерти"

Лагерь на острове Мудьюг - единственный, сохранившийся в России со времен Первой мировой войны. Британцы начали создавать подобные лагеря еще во время англо-бурской войны 1899-1902. Они же перенесли этот опыт в Россию.

Лагеря действовали на основе Гаагских конвенций, предписывающих правила обращения с военнопленными. Это не был концлагерь в привычном нам понимании: арестованным разрешалось передвигаться по территории, получать посылки и почту. По признанию самого Бо, условия содержания в лагере были значительно лучше, чем в губернской тюрьме, о чем свидетельствует его переписка с родственниками арестованных.

За все время существования лагеря через него прошли около 1200 человек. Из них более 200 погибли от болезней и голода, которые косили как белую армию, так и мирное население. В советское время сюда возили экскурсии, чтобы показать "ужасы интервенции". Сейчас средств на поддержание экспозиции у местного музея нет и история Мудьюга постепенно забылась, но мифы остались.

"Источники мифов достаточно разнообразные, но самый главный из них - это сбор письменных рассказов узников Мудьюга, который проводился в 1920-е годы, - говорит Игорь Гостев, заведующий отделом военной истории Архангельского краеведческого музея. - Тогда нужны были легенды в пользу власти, и даже если человек пробыл на Мудьюге один день, ему была положена пенсия. И вот все эти сказки были записаны, потом объединены, художественно обработаны и изданы политическими издательствами, войдя в «научный» оборот".

Воспоминания узников острова хранятся в Архангельском областном архиве. Многие документы написаны по одному лекалу: сначала личные впечатления, потом анализ, который кочует из одних показаний в другие, далее следуют идеологически выверенные редакторские правки. Такую же картину можно наблюдать на примере документов из архивов Архангельского краеведческого музея.

"У нас тоже сохраняются воспоминания участников революционных событий 1917 года со всеми правками, - говорит Гостев. - И очень интересно, когда берешь эту рукопись, ты видишь ее первоначальный вариант, правленный, потом второй вариант, снова правленный, и окончательный вариант, который вышел. И вот когда сравниваешь первоначальный вариант, то настроение этих воспоминаний совершенно меняется, притом уже без участия автора".

Первые полгода своего существования на острове лагерь был временным изолятором под опекой союзников. Подозреваемых содержали там до суда или переводили в другие места содержания. Через шесть месяцев лагерь передали местным властям и следующие полгода там разместилась ссыльно-каторжная тюрьма, уже с более тяжелыми условиями содержания.

"В данном случае, когда мы сейчас слышим о "лагере смерти", прежде всего нужно, опираясь на документы, сказать, что реально так называемая ссыльно-каторжная тюрьма просуществовала на Мудьюге всего полгода с мая по сентябрь 1919 года. До этого с 1918 года, с момента прихода британских и французских союзников был создан так называемый сортировочный лагерь, куда свозили людей, для того чтобы отбирать людей на военную службу в Славяно-британский легион. Таким образом формировалась белая армия на севере. И если это оказывались уголовники, явные политические враги и прочее, их оставляли в этом лагере. Это была такая условно ссылка", - заключает Гостев.

Создание Славяно-британского легиона было идеей Эрнеста Бо. Поскольку добровольцев, чтобы служить в Северной армии, особенно не наблюдалось, он придумал набрать войска из заключенных, которым предлагался выбор - либо тюрьма, либо военная служба на всем довольствии.

Закончилось существование лагеря массовым побегом заключенных в сентябре 1919-го, в результате чего были расстреляны 13 человек, а остальных перевели в лагерь Йоканьга на Кольском полуострове, по праву снискавший дурную славу. Оба этих лагеря в то время находились под управлением белого правительства. Несмотря на это, советские легенды приписывали ужасы Мудьюга именно интервентам. Так лучше работал миф об ужасных англичанах, пришедших "захватить Север", с тем, чтобы "раздробить страну на части".

Арестант

Жизнь на Мудьюге и сейчас не сахар, потому что это остров, на котором нет питьевой воды. "А голод, справедливости ради, был везде и прежде всего, в белой армии. И для мирного населения", - подытоживает Гостев.

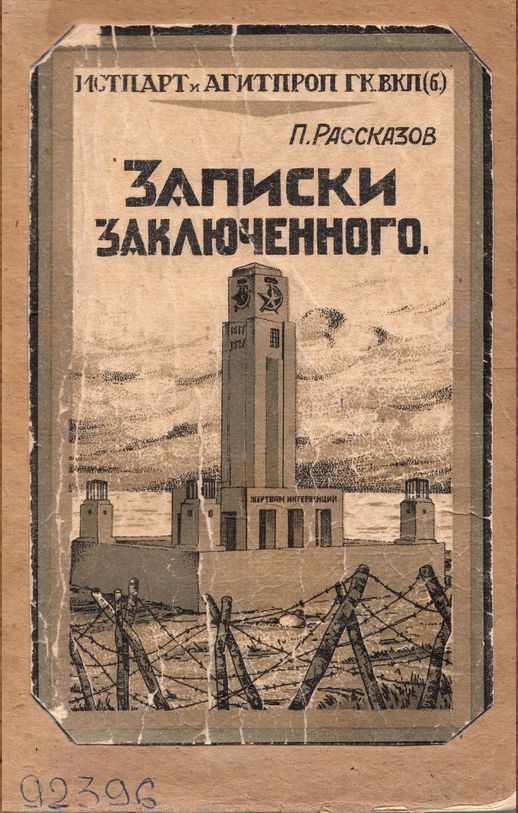

Жильем для заключенных служил деревянный барак длиной 20 метров и шириной 12, он сохранился до наших дней. По воспоминаниям заключенных в одно время в помещении, рассчитанном на 100 человек, располагались 350. Это создавало благоприятные условия для развития болезней. "Барак застроен двойными нарами. Сыро, грязно, темно, - пишет Рассказов. - По ночам, когда в бараке все стихало, проходя по полу можно было слышать треск паразитов под ногами".

Мемуары Рассказова, где он рассказывает об издевательствах и зверствах интервентов, - до сих пор одна из самых читаемых книг в Архангельской областной библиотеке. Эти воспоминания считаются главным свидетельством событий и принимаются на веру. Но не всеми.

"Исходя из того, что мы знаем сейчас, все было совершенно не так, - говорит Гостев. - Концлагеря, в привычном нам понимании, как такового не было. Издевательств не было, варварских условий не было".

А что касается условий проживания в бараках, "народ, собственно говоря, не знает, что этими бараками были здания, которые только-только были построены в годы Первой мировой войны для железнодорожной станции. И до сих пор одно из этих зданий стоит. Оно построено из прекрасного лиственничного бруса. Сечение этого бруса порядка 30 см, то есть даже без отопления это здание нельзя проморозить в совершенно жуткие морозы. Мало того, там были печки. Эти здания были остеклены, там были нормальные человеческие условия проживания".

- Узкие нары, на которых спали вповалку и где комфортно может уместиться разве что ребенок, это разве человеческие условия? - спрашиваю я.

- Эти нары, которые вы здесь видите, остались от советской армии, когда там спали наши советские солдаты в годы Великой отечественной войны, обслуживая комплекс береговой обороны. Какие были нары до этого, сегодня мы не знаем.

Количество белых пятен в этой истории продолжает вызывать споры и способствует появлению недобросовестных интерпретаций. Дело осложняется тем, что документов, относящихся к деятельности судов и исполнению наказаний в период Северной области в Архангельске, почти не сохранилось. Зато в архивах семьи Бо есть интересные материалы о том, как проходило следствие.

"Мой дед привез с собой объяснения и свидетельские показания людей, которые подтверждают, что его задачей было собрать как можно больше информации о задержанных и передать в суд в Архангельске. А уже там решалось, виновен человек или не виновен, - рассказывает Натали Бо. - Насколько я понимаю, он раздавал им записные книжки и они могли там писать все, что хотели. Это был его метод - он получал информацию не под пытками, а посредством убеждения. Просил, чтобы они объяснили, что они делали во время гражданской войны. Конечно, убежденные большевики могли и притворяться. Так что его работа была довольно тонкая, потому что он должен был убедиться, кто на самом деле эти люди - изменники или нет. Конечно, это занимало какое-то время и люди находились в тюрьме много месяцев, это правда. Но в конце концов их дела передавали в суд, и это противоречит представлению о белом терроре как о времени, где всех расстреливали без суда и следствия".

Это крайне важное ранее неизвестное свидетельство. Существуют предположения и разрозненные показания о том, что бумаги просто не успели вывезти и они попали в руки большевиков. Но затем их следы теряются. Вероятно, они были уничтожены для того, чтобы создать миф о беспощадном белом терроре. Но кое-что Эрнесту Бо все-таки удалось сохранить.

"Он привез с собой копии дел двух людей и, в частности, журнал арестанта. Тот пишет, что его навещал Бо. И судя по всему, Бо справлялся о его самочувствии и здоровье. У арестованного были проблемы с почками. Бо предложил перевести его в больничный корпус, но тот отказался, потому что там могло быть еще хуже, он мог бы еще что-нибудь подхватить. Конечно, он не проявлял симпатии к Бо, но он и не говорит о какой-либо жестокости или зверствах", - подчеркивает Натали.

Заключенного звали Иван Иванович Хрисанфов. Он родился в Харьковской губернии. За заслуги во время Первой мировой войны был произведен в офицеры. В какой-то момент он попал в ситуацию, когда, чтобы выжить, он был вынужден надеть форму погибшего красноармейца, и так попал под следствие. В результате суда от наказания его освободили.

Большевика Павла Рассказова, наоборот, осудили. В Архангельском областном архиве сохранилось его дело, где в июле 1919 года его приговаривают к каторжным работам за участие в национализации торгового флота.

Показания Хрисанфова и Рассказова прямо противоречат друг другу. Но нужно помнить, что первый был офицер, случайно попавший в жернова гражданской войны, а второй - убежденный революционер. Наверняка истина где-то посередине.

(на фото Военнопленные получают питание из рук американского солдата. Архангельск, 1918)

Игорь Гостев, завотделом военной истории Архангельского краеведческого музея, тоже сомневается в правдивости этих заключений: "Эти цифры просто не могут соответствовать действительности, потому что население Архангельска официально составляло 30 тысяч. Плюс беженцы, плюс люди, командированные сюда для каких-то трудовых повинностей - да, до 70 тысяч мы наберем населения. Но сказать о том, что 50 процентов населения вдруг оказалось в тюрьме, такого не может быть даже в современных диктаторских режимах".

"Удобный миф"

Интервенция на севере закончилась в октябре 1919 года. Граждане Великобритании и США активно протестовали против присутствия войск в далекой России, правительства прислушались и вывели войска. После этого Северная область продержалась еще шесть месяцев на фоне гражданской войны и мирно перешла в руки большевиков, когда белые оставили город в конце февраля 1920-го.

С марта 1920 по 1922 год Архангельск накрыла лавина репрессий. По словам историка Людмилы Новиковой, доцента ВШЭ и автора книги "Провинциальная контрреволюция. Белое движение и Гражданская война на русском Севере", город был фактически "оккупирован" красными. Точное количество жертв чисток неизвестно, так как списков не составляли, но по самым консервативным подсчетам, это могли быть десятки тысяч человек.

Тем не менее, в советской доктрине, дожившей до наших дней, гражданская война в регионе представлялась следствием интервенции, а Красная армия - освободителями Севера от вероломных захватчиков.

"На самом деле, если мы внимательно посмотрим в историю русского Севера, то мы найдем, что все памятники стоят жертвам интервенции, - замечает Игорь Гостев. - Никто белых сильно не обвинял, потому что это были родственники тех же самых красных. Гораздо проще было обвинить иностранцев, которые пришли сюда, когда большевистская власть уже сбежала, и ушли задолго до того, как большевики вернулись в Архангельск. И говорить о победе над интервентами Красной армии - это просто смешно, на мой взгляд".

"Очень активно этот миф об интервенции - о том, что красные защищали страну от интервентов, - поддерживали местные большевики, - говорит Новикова. - Им было очень удобно сказать, что пришла огромная армия интервентов и они не смогли оказать никакого сопротивления. Это было менее болезненно, чем рассказывать об ошибках советской власти, о непопулярности большевистской политики, о нежелании населения мобилизоваться в Красную армию и так далее. Это был такой очень удобный миф".

В последние несколько лет этот миф обретает второе дыхание и дополнительные интерпретации. Например, в августе 2017 года на страницах интернет-журнала "Родина" был выборочно опубликован перевод дневников американца Кларенса Шоя, рядового 339-го пехотного полка армии США. Автор перевода Алексей Сухановский озаглавил статью "Прозрение рядового Шоя".

Несколько цитат из этого материала звучат весьма колоритно:

"20 сентября: нас тут зажали сверху, как вшу ногтем"

"25 сентября: аборигены кажутся мне враждебными"

При анализе англоязычного текста документа, оригинал которого доступен на сайте исторической библиотеки Бентли, выясняется, что подобной лексики рядовой Шой не использует. Его описания лаконичны и сухи. Вместо пренебрежительного "аборигены" он использует нейтральное "местные жители". Вместо "зажали как вшу ногтем" Шой пишет: "У нас невыгодная позиция, нас загнали в угол". Можно, конечно, предположить, что автор перевода приукрашивает действительность по неопытности, но отдельные высказывания отсутствуют в оригинале вовсе, они выдуманы целиком.

Например: "13 октября: вернувшись с задания я четко осознал в какой бездонной заднице мы, честно говоря находимся, чудом зацепившись за это погорелое Сельцо", - пишет переводчик от имени автора. И там же: "чтоб они (большевики) сдохли!"

Это, видимо, и должно означать "прозрение" американца. Но таких слов в журнале рядового Шоя просто нет. Это, что называется, фейк. Продолжение все той же войны, только теперь информационной. Так есть ли шанс, что она когда-нибудь закончится?

"Она закончится, наверно, тогда, когда власть и народ найдут общий язык и когда те и другие перестанут врать друг другу, - говорит Игорь Гостев. - Она идет на бытовом уровне, пока она у нас не выливается на улицы, хотя тот же Хабаровск и события в Башкирии и с Шиесом говорят о том, что власть не может выйти на прямой и понятный диалог с людьми. А раз она не может выйти, значит нет консенсуса. Есть противостояние. Да, оно кухонное, в глубине умов людей пока что, и не дай бог оно выльется на улицы и мы вспомним русского классика - что русский бунт бессмысленный и беспощадный".