понедельник, 22 января 2024 г.

Маск: В X меньше антисемитизма, чем в других приложениях

МИХАИЛ НИКОМАРОВ. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ МУСУЛЬМАН

Фото из ФБ

МИХАИЛ НИКОМАРОВ. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ МУСУЛЬМАН |

Вотум недоверия Нетаниягу провалился, набрав всего 18 голосов

Вотум недоверия Нетаниягу провалился, набрав всего 18 голосов

Лавров назвал "условие" для начала переговоров между РФ и Украиной

Лавров назвал "условие" для начала переговоров между РФ и Украиной

Иран переведет сотни миллионов долларов ХАМАСу и Исламскому джихаду

Иран переведет сотни миллионов долларов ХАМАСу и Исламскому джихаду

Телеканал "Iran International", финансируемый Саудовской Аравией и связанный с оппозицией иранскому режиму, сообщил о немедленном переводе сотен миллионов долларов из государственной казны Ирана в пользу ХАМАС.

Канал ссылается на источники, утверждающие, что часть этих средств поступила в ХАМАС уже в первую неделю войны, чтобы поддержать его функционирование.

Умер знаменитый актер, шоумен, "одесский джентльмен": "Молниеносно. Непостижимо. Бесконечно больно"

Фото из СМИ

Умер знаменитый актер, шоумен, "одесский джентльмен": "Молниеносно. Непостижимо. Бесконечно больно"

Советский и украинский актер, сатирик и сценарист юмористических шоу Евгений Хаит скончался в Одессе на 59-м году жизни. Печальное известие сообщили близкие знаменитости на его официальной странице в "Инстаграме".

"Сегодня не стало Жени. Молниеносно. Непостижимо. Бесконечно больно. Все, кто был хоть немного знаком с Женей, знают, что он очень тонкий, чуткий, заботливый, добрый — к своим. Был. Он бесконечно любил жизнь. Был неимоверно талантлив, весел, светел, изобретателен, нежен, непокорен, своенравен", — написали близкие Хаита, сообщив, что прощание с ним состоится завтра с 12:00 до 14:00 в фойе Одесской Киностудии на Французском бульваре. Похоронят знаменитость на Таировском кладбище.

Я сам вырастил детей такими

Фото из ФБ

Я сам вырастил детей такими

Я, наверное, не совсем нормальный человек. Признаю это. Но я не могу и не хочу понять и принять, как возможно, имея детей на войне, поехать в отпуск, на гастроли или просто на шашлыки, куда меня приглашают очень часто.

Не мое это. Ничего никому не предъявляю. Личное дело каждого. Природа, компании - я все понимаю...

Телефон. Вот мой друг сегодня. И враг!

Не знаю, сколько времени это продлится, насколько меня хватит. Но я сам детей вырастил такими. Могли сидеть в штабе и в пять вечера возвращаться домой.

Даже не предлагал такого. Теперь вот хлебать полной ложкой…

Нормально!

Я один такой?

Нас тысячи.

Я точно это знаю.

Отвлекаюсь как могу. Развозим вместе с Инной помощь солдатам. Только тем, кто воюет.

Пишу рассказы. Когда собираюсь в кучу.

Выступаю.

Помогает, честно скажу. Вижу в этом некую миссию.

Стараюсь не пересекаться с теми, кто детей от войны спрятал и делает вид, что ничего не происходит или лицемерно продолжает жить, не желая лишать себя личного, довоенного комфорта.

Их дело.

Мне с ними не по пути.

Нет, не так. Нам всем с ними не по пути!

А в остальном?

Да все нормально.

Хорошей недели, Израиль

Так победим!

С хирургической ясностью

С хирургической ясностью

Николь Краусс

Быть мужчиной

Рассказы / Перевод с английского Марины Синельниковой. — М.: Книжники, 2023.

Много ли скажет читающему по‑русски имя Николь Краусс, американского прозаика, жительницы нью‑йоркского Бруклина? Имя между тем довольно громкое. Автор четырех романов: «В сумрачном лесу», «Большой дом», «Хроники любви» (в другом русском варианте «История любви») и «Человек входит в комнату». Три из них вышли в русских переводах, в том числе «В сумрачном лесу» в издательстве «Книжники» (2019). «История любви» опубликована в «Иностранной литературе» (2006, № 3), а затем, под названием «Хроники любви», отдельной книгой (М.: Астрель; Corpus, 2011), «Большой дом» — тоже в Corpus в 2016‑м.

Краусс известна не только в англоязычном мире (публиковалась в The New Yorker, Harper’s Magazine, Esquire, тексты ее вошли в антологию «Лучшие американские рассказы»), но и за его пределами, в переводах на четыре десятка языков. В 2006‑м во Франции она получила премию за лучшую иностранную книгу, в частности за «Хроники», которые спустя десять лет были экранизированы.

На момент выхода сборника ее рассказов в «Книжниках» Краусс занимает впервые учрежденную должность приглашенного писателя в Институте разума, мозга и поведения Колумбийского университета. Некоторые разыскания в интернете еще более уточняют картину: она американская еврейка, предки по материнской линии — выходцы из Украины и Германии, по отцовской — из Белоруссии и Венгрии. Кроме всего прочего, бывшая жена Джонатана Сафрана Фоера. И в текстах ныне расставшихся супругов есть что‑то общее. Можно сказать, общий воздух.

Портрет складывается — и формирует определенные ожидания: автор, с многообразным еврейским культурным бэкграундом, богатым и сложным символическим наследием, инсайдер из нью‑йоркской еврейской среды, хорошо эту среду знает, наблюдает и анализирует.

Поначалу кажется, что в очерченные рамки автор укладывается и ожидания оправдываются. Кажется даже, что с открывающей книгу аннотацией можно согласиться: составившие сборник рассказы читаются как единое целое. Налицо единство тем, интонаций, с которыми автор говорит, можно проследить и общность взгляда повествователя. Правда, целое постепенно и прямо на глазах меняется, а с ним и образ автора.

Вначале создается впечатление, что Краусс — совершеннейший реалист. Реалист честный — с пристальным и беспристрастным вниманием к подробностям наблюдаемого, жесткий — хотя не жестокий, при том что говорить она берется о трудном. Реалист скорее психологический, чем социальный: в человеке ее интересует не социальный тип, а сложная душа. Она внимательный, чуткий и точный психолог. Не терапевт, не утешитель, но и не критик (исключения случаются: например, когда в рассказе «Свобода» заходит речь об израильском спецназе). Понимая, что работает со сложноустроенным материалом, усыпанным болевыми точками, Краусс научается говорить об этом почти объективно. Именно как психолог, описывающий факты и существующее положение дел с деликатностью и дистанцией. При этом с хирургической ясностью, что находит свое выражение и в стилистике: отчетливые, даже суховатые описания со стремлением скорее к точности, чем красотам и оригинальности стиля. Даже по переводам видно, что слово тут — остро отточенный, тонко настроенный инструмент.

Рассказы Краусс — слепки с современной автору еврейской многокультурной жизни с ее условностями, со множеством умолчаний, требований (вынесенное в заголовок требование «Быть мужчиной» — одно из них), запретов, со сложной травматической памятью, которая никогда не выговаривается вполне и корежит души нескольких поколений. «Даже в Америке, — начинает одна из героинь Краусс свое повествование, — мы оставались европейскими евреями, то есть всегда помнили об ужасах прошлого и о том, что это может повториться. Родители яростно ссорились, брак их вечно был на грани развала».

Краусс говорит о глубоких, специфически еврейских, обусловленных исторически неврозах, страхах и внутренних препятствиях, которые на каждом шагу определяют и выстраивание биографии, и простую повседневность. (На первых же страницах пример: семья переезжает из Америки в Швейцарию, в Базель, «где говорили, — рассказывает героиня, — на швейцарском немецком, но мама считала, что нам нужно продолжать учить французский. Швейцарский немецкий — это ведь почти то же самое, что немецкий в Германии, а нам полагалось избегать всего немецкого ради бабушки, маминой мамы, всю семью которой в Германии убили нацисты».)

Влияя на жизнь человека на каждом шагу, эти внутренние комки боли далеко не всегда отслеживаются рационально и уж подавно не всегда преодолеваются. Эти комплексы старше человека: он в них рождается, вдыхает их с воздухом, — не говоря уже об огромной совокупности традиций, предписаний, заготовленных ожиданий и культурной памяти. Герои Краусс постоянно испытывают давление унаследованного, даже когда сопротивляются ему. Кем я мог бы стать, размышляет один из них, если бы мог выбирать? «Он допустил, чтобы его раздавил долг. Он не смог полностью стать самим собой, потому что поддался древнему нажиму». Но так ли уж надо устранять это давление? Писательница замечает, что именно внутренняя неразрешимая сложность делает человека человеком в его индивидуальности. «Горечь его протеста ушла, — говорит она об одном из героев. — Но с ней ушла и какая‑то часть его сущности».

Конечно, все это не только еврейское. Но на родном ей материале, со специфическими его конфигурациями, Краусс познает сложность, проблематичность, а в пределе — катастрофичность всего человеческого. Среди героев книги — люди разных культур, языков, поведенческих матриц: американцы, израильтяне, даже иранские евреи.

Краусс в известном смысле беллетрист — в смысле виртуозной манипуляции читательским вниманием, умения вовремя и безошибочно ударить по чувствительным точкам, моментально вызвав нужную реакцию. Она закручивает сюжет так, что читателя бросает в жар, и он уже по собственной воле не выпустит книгу из рук, пока не выяснит, чем дело обернется.

Вот начало рассказа «Зуся на крыше»: «Двадцать три этажа над Сто десятой улицей, рубероид под ногами, новорожденный внук на руках — как он здесь оказался?» У читателя, представившего себе эту сцену, душа уходит в пятки, страх за новорожденного внука оказывается сильнее понимания того, что все это придумано и «на самом деле» ничего не было. Автор же не отказывает себе в удовольствии отвлечься от заявленной экстремальной ситуации и пуститься в долгие рассуждения, водя нас по головокружительным траекториям бреда героя, сложным обстоятельствам его жизни, а потом еще и по сложной семейной истории… И тут отчетливым становится отличие Краусс от беллетриста: она не работает с шаблонами, не разрешает загадок и тайны оставляет тайнами; все ее конструкции разомкнуты в направлении неведомого. Но разница не только в этом.

Может ли беллетрист, действуя по правилам своего ремесла, отчасти быть философом, глубоко и многосторонне понимать человека, не сводить его к моделям, видеть пристально и беспристрастно? Краусс это удается. Книга ее полна замечательных формул о человеческой природе, хоть выписывай: «…в твоей жизни случается человек, и только через полжизни встреча с ним созревает, раскрывается и становится частью тебя».

В отличие от привычной беллетристики здесь нет внятно разделенных добра и зла, положительных и отрицательных героев, правильного и неправильного. То есть добро и зло узнаются, борются друг с другом, как им и положено, но борются они внутри человека и так переплетаются друг с другом, что не разодрать.

По мере продвижения от начала книги к ее концу становится все более ясно, что с определением Краусс как реалиста — быто‑ и нравоописателя — мы поторопились. С реализмом тут все непросто: из‑под той реальности, что знакома всем на ощупь, черты которой узнаваемо точно воспроизводятся автором, просвечивает что‑то еще. Иная реальность. Альтернативная?..

Она немного заметна в рассказе «Будущие катастрофы», где после 11 сентября 2001 года всем гражданам американского города (по упоминанию музея Метрополитен ясно, что речь о Нью‑Йорке) раздают противогазы в ожидании некоей глобальной катастрофы. Есть ее черты и в рассказе Amour, героиня которого заканчивает жизнь в «лагере для беженцев» за колючей проволокой. А в рассказе с совершенно прозрачным названием «Конец дней», пока герои продолжают жить обычной жизнью, Америку пожирают апокалиптические пожары. В какой реальности и в какой стране разворачиваются события рассказа «В саду», вообще невозможно понять… Хирургически рассекая видимую оболочку реальности, автор ясно видит за ней тайну.

В той же аннотации, которую мы сочувственно процитировали, сказано, что особенное внимание Краусс‑прозаика привлекают «поворотные моменты жизни» — ситуации, когда привычный, обжитой порядок разламывается, и в разломах — нежданных, неудобных, болезненных — становятся видны основы: то, на чем этот порядок держится.

И вот что там видно. Во‑первых, связи — между человеком и человеком, человеком и миром. Они глубже и сильнее культурной принадлежности, географической локализации, политических границ языка и даже, пожалуй, кровных связей. Во‑вторых, еврейство имеет к этим связям непосредственное отношение (оно и есть символическая общность поверх барьеров). И в‑третьих, именно во всей полноте и сложности, во всех подробностях прожитое «свое», локальное, частное, хоть бы и этническое, а в данном случае еврейское, — прямой путь к общечеловеческому. Во всяком случае, имеет все возможности, чтобы им стать.

Сборник рассказов Николь Краусс «Быть мужчиной» можно приобрести на сайте издательства «Книжники» в Израиле и других странах

Во время и после Катастрофы

Во время и после Катастрофы

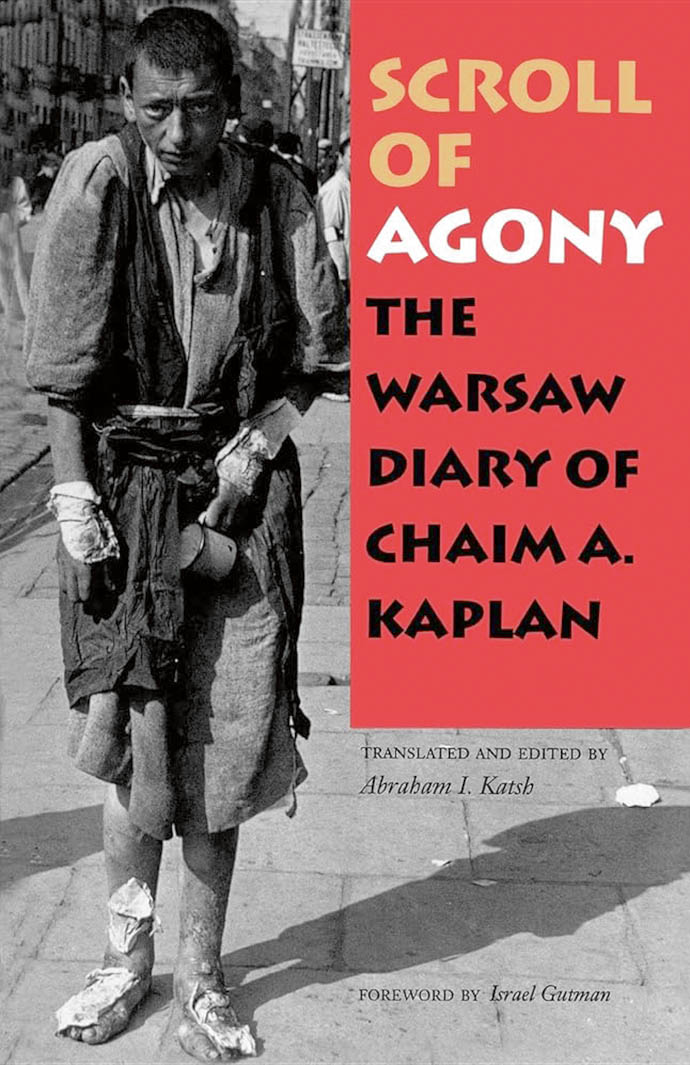

Scroll of Agony. The Warsaw Diary of Chaim A. Kaplan

Каплан, преподаватель и журналист, погибший в Треблинке, дневники свои вел на иврите. Вел он их начиная с первого сентября 1939‑го, то есть с первого дня Второй мировой войны, до 4 августа 1942 года.

Откомментированы дневники, на мой взгляд, хорошо.

Каплан вел дневники, почитая своим долгом рассказать о страшной участи варшавского еврейства. Он рассказывает не только о том, что видит сам (и практически никогда о себе), но и о слухах, настроениях, что придает картине объемность.

В записях есть перерывы, потому что части дневника пропали. В частности, пропали записи с марта по октябрь 1941‑го, и это жаль, потому что очень интересна была бы реакция на начало войны.

Дневники Каплана освещают многое. Сложные отношения поляков и евреев. Гитлеровские законы, постепенно лишавшие евреев всяких средств к существованию. Отношения Германии и СССР в период альянса, как это отражалось на судьбе евреев, то бежавших в СССР, то бежавших оттуда. Отношение к выкрестам и их судьбе. Размышления о разнице психологии евреев Германии и евреев Польши и многое другое.

«If you want the character of any nation, ask the Jews. They know the character of any nation» .

Francoise Frenkel. A Bookshop in Berlin

Так эту книгу называют в Goodreads. Я прочла ее в Gray City в переводе на английский. Там она называется No Place to Lay One’s Head . Собственно, это точный перевод с французского — Rien où poser sa tête . Под таким названием она издана L’Arbalete in Editions Gallimard (2015), но изначально книгу в сентябре 1945 года опубликовало Edition Jeheber. В галлимаровском издании к ней написал предисловие Патрик Модиано (Нобель, 2014). Она получила Jewish Quarterly — WINGATE LITERARY PRIZE — нешуточную награду. Из наших авторов WINGATE достался Н. Ингландеру («Ради усмирения страстей»), Б. Рубенс («Я, Дрейфус»), Н. Лебрехту («Песня имен»), Д. Безмозгису («Наташа и другие рассказы»), Э. Перлман (сборник Binocular Vision, рассказы из которого мы печатали в «Лехаиме»). Пресса самая положительная и даже восторженная.

«A beautiful and important book».

— The Independent

«Insightful, sympathetic, suspenseful, and eventually triumphant, this memoir is a worthy addition to the WWII canon».

— Booklist (starred review)

«Detailed, emotional, and careful… A compelling account of crushing oppression, those who sought to flee it, and those who, at great risk, offered help».

— Kirkus Reviews (starred review)

«[R]iveting… Frenkel, who died in 1975, writes that it is “the duty of those who have survived to bear witness to ensure the dead are not forgotten”. Frenkel’s remarkable story of resilience and survival does just that, and will truly resonate with readers».

— Publishers Weekly

«An astonishing memoir… as gripping as any thriller».

— The Sunday Times (UK)

«The book is not only a moving memoir but also an intriguing historical document, thanks not least to Frenkel’s emphasis on the often unsolicited help she received from ordinary French people».

— Natasha Lehrer. The Times Literary Supplement (UK)

«A lost classic… Frenkel’s tale and prose is utterly compelling, at once painful and exquisite».

— Philippe Sands, author of East West Street

— The Independent

«Эти воспоминания — глубокие, увлекательные, полные сострадания, с победным концом, бесспорно, стоит включить в литературный канон, посвященный Второй мировой войне».

— Booklist (из рецензии)

«Подробные, эмоциональные, вдумчивые... Убедительный рассказ о сокрушительном гнете, о тех, кто пытался его избежать, и тех, кто, рискуя всем, предлагал им помощь».

— Kirkus Reviews (из рецензии)

«Увлекательно... Френкель — ее не стало в 1975‑м — пишет: “Долг выживших — свидетельствовать о случившемся, чтобы о мертвых не позабыли”. Именно этому служит замечательная история стойкости и спасения: она непременно найдет отклик у читателей».

— Publishers Weekly

«Изумительные воспоминания <…> увлекательные, как детектив».

— The Sunday Times (Великобритания)

«Эта книга — не только трогательные воспоминания, но и интересный исторический документ — не в последнюю очередь благодаря тому, что Френкель делает упор на помощи, которую ей — безо всяких просьб с ее стороны — зачастую оказывали простые французы».

— Наташа Лерер, литературное приложение к газете Times (Великобритания)

«Утраченная классика... Сюжет и стилистика Френкель как нельзя более убедительны, изысканны, хоть читать о случившемся и мучительно».

— Филип Сэндс, автор «Восточно‑западной улицы» <…>

(видный юрист, специалист по Холокосту).

Издание 1945 года прошло незамеченным. Шестьдесят лет спустя его обнаружили на какой‑то барахолке. Впечатлились и переиздали. Впечатлилась и я. Решив посмотреть на предмет, стоит ли рекомендовать, читала три дня подряд — так увлеклась. Кстати, французское название куда более отвечает книге. Почти вся книга рассказывает именно о том, как «сын (в данном случае дочь) человеческий не знает, где преклонить ему (ей) главу».

Книжной лавке в Берлине посвящено самое начало книги, все остальное — скитания героини по оккупированной зоне Франции, где ей на каждом шагу грозит опасность попасть в Дранси и погибнуть. Однако Ф. Ф. путем невероятных усилий удается преклонить главу то там, то сям, пока она — практически чудом — не перебирается в Швейцарию.

А вот первая глава действительно рассказывает историю магазина французской книги, который Ф. Френкель, еврейка из Польши (выпускница Сорбонны), создала в Берлине. Магазин стал очень популярным, превратился в своего рода культурный французский центр — место встречи актеров, дипломатов, всевозможных знаменитостей, ну и, конечно, литераторов. Однако после Хрустальной ночи магазин пришлось закрыть, а Ф. Ф. в 1939‑м, незадолго до войны, уехать во Францию. Тем не менее в этой главе Ф. Ф. сумела емко описать, как в Берлине накалялась атмосфера ненависти и антисемитизма: от маршей коричневорубашечников — к поджогу Рейхстага, гитлерюгенду и т. д., наконец — к Хрустальной ночи. Яркие штрихи: мальчик‑полукровка в компании друзей из гитлерюгенда не признает свою мать‑еврейку на улице.

На границе Ф. Ф. не дают вывезти даже 10 марок. И вот предвоенный Париж: лихорадочное ожидание новостей, поиски пятой колонны, надежды — авось пронесет. И Странная война, и Виши. Ф. Ф. бежит из Парижа — паника, забитые машинами дороги, забитые людьми поезда. Ф. Ф. мечется между разными городами: Гренобль, Аннеси, Ницца — все в попытках найти убежище в ожидании визы в Швейцарию, которую обещают прислать друзья. Газеты, радио ведут антисемитскую пропаганду, представляют евреев как врагов человечества. В чем только не винят евреев, даже в нехватке продуктов. Пропаганда действует. Патриотизм нередко соседствует с антисемитизмом.

Ф. Ф. живет в разных отелях, где собираются пестрые компании беженцев. Но удавка затягивается, начинаются облавы, евреев отправляют в концлагеря, жить в отелях уже опасно. И Ф. Ф. прячут французы — кто из корысти, кто из благородства. Перед нами проходит череда людей из самых разных слоев: от жадной и трусливой аристократки до отважных и бескорыстных спасителей отнюдь не аристократического происхождения. Так Ф. Ф. самоотверженно берет под свое крыло и помогает ей на всех этапах ее мучительного и опасного пути чета Мариус, владельцы маленькой парикмахерской в Ницце.

Но вот наконец виза получена, тем не менее уехать в Швейцарию невозможно: власти вводят все новые запреты. И Ф. Ф. решает перейти границу, естественно, с помощью оплаченного проводника. Несколько попыток срывается, проводник подводит, Ф. Ф. попадает в тюрьму. Режим в тюрьме суровый, но в свой срок следует суд — по всем правилам, с хорошим адвокатом, и Ф. Ф. отпускают. (К слову сказать, весь эпизод с арестом меня поразил: если судить по воспоминаниям о 1937–1938‑м, то во Франции и тюремный режим куда мягче, а уж суд с адвокатом и оправдание — и вовсе у нас в ту пору о таком не слыхали!)

Надо сказать, Ф. Ф. умеет передать не только атмосферу, общественные настроения, но и обладает даром емкого психологического портрета, отчего ее книгу особо интересно читать.

Francine Prose. A Changed Man

Очень интересный роман. Тема и наша, и сугубо современная: Манежка и т. д.

Молодой парень Винсент Нолан, оказавшись на мели, прибивается к неонацистам. Парень он очень неглупый и взглядов их не разделяет: просто ему некуда податься, а его двоюродный брат, неонацист, поселяет его у себя, дает работу и т. д. Смекалистый Нолан понимает, что эта дорога ведет в тупик, и, стянув у брата запас психотропных средств (он не вполне наркоман, но без таких средств обходиться не может) и грузовик, является в офис фонда по защите прав человека некоего Меера Маслоу. Маслоу — харизматик, в прошлом узник концлагеря, искренне предан делу помощи гонимым и преследуемым, но в то же время не забывает о себе, живет сибаритом, к тому же умело эксплуатирует обожающих его работниц фонда.

Винсент с ходу заявляет, что его цель «помочь таким парням, как я, не стать такими парнями, как я». Маслоу сразу понимает, какой приманкой может стать Винсент для спонсоров, и велит одной из своих помощниц, Бонни Кален, поселить Винсента у себя.

Бонни, разведенка, живущая с двумя сложными сыновьями‑подростками, искренняя и добрая, — своего рода воплощение порядочности в ее американском, немного бескровном варианте.

Нолан не обманывает ожиданий Маслоу, он прекрасный оратор, чувствует аудиторию, и спонсоры в восторге. Однако ограбленный Винсентом брат охотится за ним, и сюжет напрягается.

В результате разного рода перипетий столкновение с Ноланом заставляет всех героев романа переоценить себя, да и сам Нолан под влиянием жизни в замечательно доброкачественной семье Бонни меняется.

Проуз — прекрасный прозаик, и этот роман, хоть и очень большой, читается с неослабным интересом.

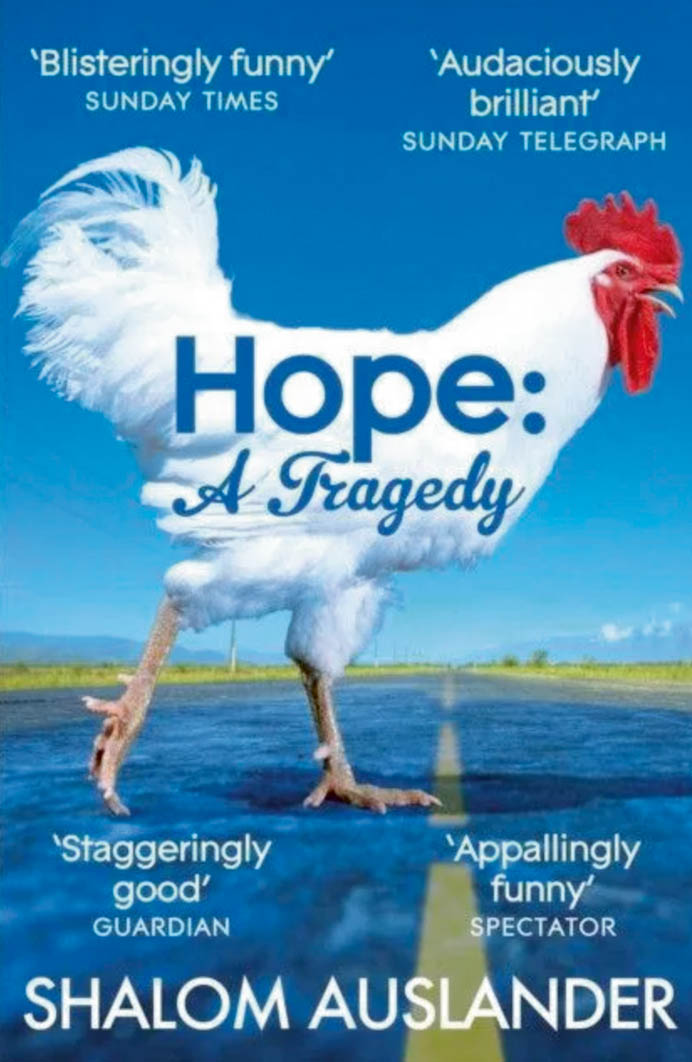

Shalom Auslander. Hope: A Tragedy

Riverhead Books, New York. 353 p.

Роман переведен на 12 языков. Jewish Quarterly Wingate Prize (2012).

(Прекрасная, уморительно смешная книга рассказов Beware of God .)

Blends tragedy, comedy and satire in the mold of Samuel Beckett and Franz Kafka.

— The Wall Street Journal

<…> Other fiction writers have gotten this fresh with Anne Frank. But they didn’t get much funnier.

— The New York Times

— The Wall Street Journal

«...Прочие прозаики тоже позволяли себе вольности с Анной Франк. Но у них это получалось не так забавно».

— The New York Times

Соломон Кугель с женой, писательницей в творческом кризисе, и болезненным сыном трех лет переезжает в городок Стоктон, покупает там старую ферму и мечтает жить подобно вольтеровскому Кандиду. Стоктон привлек его не только здоровым климатом, но и тем, что там не произошло никаких исторических событий. А Соломон устал от истории, он вечно ожидает (еврейская история и впрямь оснований для оптимизма не дает) от истории худшего.

Вот и его психотерапевт (какой же еврей без психотерапевта), профессор с символической фамилией Jove , внушает ему, что все беды в жизни от оптимизма. Профессор уподобляет оптимиста цыпленку, вознамерившемуся перебежать дорогу в надежде на то, что по другую ее сторону жизнь лучше. А цыпленка, скорей всего, при переходе дороги раздавят, да и жизнь по ту сторону может оказаться не лучше, а хуже.

Соломон пытается утешиться тем, что, наверное, есть миры и похуже нашего:

«Perhaps it was foolishly optimistic to believe that this was the best of all possible worlds. But then wasn’t it equally foolishly optimistic to believe that this was the worst of all possible worlds? <…> Surely there could be…»

Но это утешение слабое.

Переезд в Стоктон убежать от истории не дает: ему приходится взять с собой в Стоктон мать. Как уверяет врач, жить ей осталось от силы месяц, и этот месяц ей следует провести с семьей. А мать буквально одержима и ушиблена Холокостом. Хотя уже не одно поколение ее семьи живет в Америке, она воображает себя узницей лагеря, утверждает, что в лагере погибли и ее родители. Так, она вечно сует сыну под нос кусок мыла, уверяя, что это его бабка, и абажур, уверяя, что это его дед. А когда сын указывает на ярлык на абажуре: «Сделано в Тайване», возражает: «А ты что думаешь, они напишут: “Сделано в Аушвице”?»

Холокост для матери Кугеля затмевает все:

«Armenian genocide? said mother. How many people died? A million?.. Genocide, my eye» .

Но и этого мало: через два‑три дня после переезда Соломон обнаруживает на чердаке Анну Франк. Нет, не ту молодую красавицу, предмет вожделений Цукермана из «Призрака писателя» Ф. Рота, а дряхлую, грязную и довольно склочную старуху, которая уже шестьдесят лет живет по разным чердакам и пишет роман.

Оказывается, Анне удалось спастись из Берген‑Бельзена. Ее спрятал (война шла к концу) сын нациста в надежде на послабления за спасение еврейки. Об успехе своей книги Анна узнала лишь после того, как та разошлась миллионными тиражами. Явилась к издателю. Но он облил ее ушатом холодной воды: мол, вашу книгу читают только потому, что вы погибли (кстати, тот же мотив в «Призраке писателя»). Так что воскресать не советую. Анна Франк с аргументами издателя соглашается, и вот почему:

«Anne Frank, said Anna Frank, is the most recognizable symbol of Jewish suffering and death. <…> I’m miss Holocaust 1945. The prize is a crown of thorns and eternal victimhood» .

Однако ее писательское самолюбие задето, и она задается целью написать такую книгу, которая докажет, что Анну Франк читают не только потому, что она погибла, а потому что она настоящий писатель.

И она, не покидая чердаков, уже шестьдесят лет работает над новой книгой. Спит она на тряпье, не моется и вдобавок еще и не house‑trained , отчего в доме чудовищная вонь. При этом она требует, чтобы Соломон обеспечивал ее мацой, маринованной селедкой и борщом: ничего другого она есть не желает. Ну а Стоктон — это тебе не Брайтон‑бич, там эти нехитрые яства надо заказывать, и обходятся они недешево.

Сначала Соломон хотел было позвонить в полицию: пусть они заберут Анну Франк. Но еврею выдать Анну Франк полиции? Как можно! Да и мать язвит его вопросами: мол, а не лучше ли тебе сразу позвонить доктору Менгеле.

В отчаянии Соломон обращается с претензией к прежним владельцам фермы, семье Мессершмидт, не одно поколение которой живет в Стоктоне, в свое время они построили чуть не все окрестные фермы. Знали ли они об Анне Франк, и если знали, то почему не выселили ее?

На это старик Мессершмидт отвечает, что он никак не мог выдворить Анну, потому что газеты бы запестрели заголовками: «6 000 000 и одна жертва немцев». А кому это нужно? Немецкое происхождение и так дорого обошлось его семье и в Первую, и во Вторую мировые войны.

И Кугель смиряется, ничего не попишешь: от Анны Франк ему не избавиться.

Но жизнь Соломона превращается в ад. На него обрушивается двойной груз. Груз исторического багажа — разом две жертвы Холокоста, Анна Франк и мать, пусть мать жертва психологическая, но тем не менее жертва. И груз житейский: с работы его увольняют (из‑за многочисленных хлопот и неурядиц он то и дело отпрашивается), дом провонял, единственный жилец съехал.

Вдобавок жена недовольна тем, что мать Кугеля никак не умрет, а тут еще и Анна Франк на их шею. Жена попрекает Соломона: мол, мать и Анна Франк ему дороже жены и сына. Совестливый Соломон разрывается:

«Sparing mother, shielding Anna, sheltering Jonah… May be the answer to a happy life, thought Kugel, was just being the son of a bitch. It wouldn’t be easy» .

В конце концов жена забирает сына и уезжает. И, хотя Соломон нежно любит жену и сына, выпроводить ни мать, ни Анну Франк, то есть стать счастливым «сукиным сыном», он никак не может.

В довершение всего в городке завелся поджигатель, который поджигает старые фермы одну за другой.

Полиция далеко не сразу выясняет, что фермы поджигает — кто бы мог подумать — их былой владелец, Вилли Мессершмидт, образцовый гражданин, глава пожарной дружины. А все потому, что его семья обеднела и фермы пришлось продать. Словом, не доставайся же ты никому.

Соломон в тупике: работы нет, денег нет, он, шастая на чердак к Анне Франк, покалечился. А тут настал и его черед: Мессершмидт поджигает ферму. Ферма занялась огнем, и Соломон мечется: кого спасать — Анну или мать. Упавшая балка прекращает его метания, но перед смертью в дыму он то ли различает, то ли ему мерещится, как кто‑то выволакивает Анну Франк в окно.

И так Соломон Кугель — жертва самых благородных порывов — погибает.

Но это не конец истории.

Короткий эпилог: Ева, местный риэлтор, продает старинный дом молодой чете. Все в доме прекрасно, одно плохо — вонь такая, что хоть святых выноси. Ну а значит, Анна Франк спаслась. И Холокост неизбывен.

Однако в традициях Шолом‑Алейхема и Бабеля Соломон Кугель и Ш. А. в своих мрачных рассуждениях о еврейской истории не теряют юмора:

«But somehow, for thousands of years, every Kugel was the last Kugel. Just as every Jew was the last Jew, Tevye the Terminal, every single one…

Where were the stories of the non‑last Jews… who died not of pogroms and Ziclon В and Inquisitions, but of old age? Surely some Jews died of old age, that’s what Florida was for»

Где же истории о непоследних евреях… скончавшихся не от погромов, не от пыток, не от “Циклона Б”, а от старости? Наверняка некоторые евреи умирают от старости — а зачем еще нужна Флорида?»

.

Соломон (кстати, обаятельнейший и прекрасно написанный образ), даже «коллекционируя» предсмертные слова разных знаменитостей — такое у него мрачное хобби, — видит их смешную сторону:

«Братцы, давайте охолонем» (Малкольм X — своим убийцам).

«Только не делайте мне больно» (любовница Людовика ХV— палачу перед гильотиной). И т. д.

Серьезность и глубину этого замечательно смешного романа отмечает критика:

«As funny as it is, this novel is a philosophical treatise — ambivalent, irreverent, and almost certainly offensive to some — to the question of whether art and life are possible after the Holocaut, an examination on how “to never forget”… without “never shutting up about it”».

— Publishers Weekly

— Publishers Weekly

И пусть роман называется Hope: A Tragedy — это трагикомедия в ее наилучшем варианте.