понедельник, 5 августа 2024 г.

Подстрекательство к мятежу. Полиция начала расследование против Эхуда Барака

Возмущение Бинни Киршенбаум

Возмущение Бинни Киршенбаум

Binnie Kirshenbaum

A Disturbance in One Place

[Зуд в одном месте

]Ecco, 2004. 224 p.

Mordantly witty…The writing is deft, clever and sharp .

Newsday

Kirshenbaum. Seems at times to be on a comic spree, but in the end this is a dark and powerful look at a troubled spirit .

Publishers Weekly

С критиками нельзя не согласиться: роман и остроумный, и острый, сюжет динамичный и комический. Правда, лишь на первый взгляд.

У героини — ни имени, ни ее рода занятий автор нам не сообщает — три любовника и муж. Но она (отнюдь не как в классическом романе) не мечется и не мучается.

Первый по порядку любовник, которого героиня приняла за громилу, на поверку оказывается хоть и сицилийцем, но вполне благопристойным профессором истории.

Второй — мультимедийный художник, как выясняется, всемирно известный.

А третий — его героиня называет «love of my life» — пожилой профессор‑киновед, строго говоря, и не любовник вовсе, так как отношения его с героиней сугубо платонические, хотя она постоянно «берет его на абордаж».

Ну а муж никакой роли ни в жизни героини, ни в романе не играет. Героиня вышла за него замуж в надежде соблазнить профессора — тот мимоходом заметил, что замужние женщины куда интереснее. Вот героиня и выбрала мужа, который занят делом (каким, нам неизвестно), а жене предоставляет полную свободу. В романе он просто читает газету — и все.

Отношения героини с тремя мужчинами двигают сюжет. Но главное содержание жизни героини (за отсутствием занятий) составляют ее отношения с еврейством.

Ее, как и других героинь Киршенбаум, не устраивает тот вариант еврейства, который обычен в среде еврейского среднего (и выше среднего) класса. Ее отвращает ассимиляция в их варианте:

«My Jewishness about which I sometimes make a great fuss, is erzatz… Me people were of the diaspora. They assimilated… melted in the pot until we were no longer distinguishable…»

О своих бабушках героиня с пренебрежением отзывается так: «She was third generation American and might as well have been Quaker» .

Ее возмущает высокомерное отторжение всего национального, причем в масштабе от высоких материй до кулинарии:

«Of kasha, of kugel, of herring my mother said, Yehl Smelly Jew food» .

Над претензиями матери, которая хочет считать себя американкой и только американкой, она издевается:

«“We’re Americans”, my mother said.

Oh, like the Iroquoi, the Kickapoo…»

И, наперекор семейным установкам, свое еврейство героиня культивирует, учит идиш.

«So I grabbed it — Jewishness — for myself, made it mine the way Liz Taylor and Sammy‑Jr. D» .

Меж тем ее отношения с любовниками развиваются.

Сицилиец безумно влюбляется и требует, чтобы героиня ушла к нему. Героиня же, хоть он и трогателен, и щедр, напротив, уходит от него. Итальянская сентиментальность с присущим ей культом матери и мадонны героине Киршенбаум наскучивает.

Но если в отношениях с сицилийцем тема еврейства не возникает, то в отношениях с мультимедийным художником играет большую роль.

Художник этот во всем ультрамодный — от художественного языка (мультимедиа) до взглядов. Притом что он еврей, в искусстве ориентируется на немцев, а это героине претит:

«Jews really shouldn’t have Germans for idols» .

К тому же она считает, что немцам нет прощения, а он:

«Не exсused them, the Germans…»

Художник отговаривается:

«Besides. My friends all artists and academics, scholars» .

Но героиню это не убеждает:

«It makes it sound as if only butchers and saloon keepers were responsible» .

И когда героиня видит последнее творение художника (кстати, его темы: «Рим стирает с лица земли Карфаген», «Испанцы убивают ацтеков», «Насилие в Боснии», «Прощайте, тропические леса», «СПИД», «Американские империалисты уничтожают секс»), она приступает к нему с вопросом:

«What about the Nazis?»

Он отвечает:

«They’ve been done to death. Everyone is sick of them» .

Передовой интеллектуал, что и говорить.

Вследствие всего вышеизложенного героиня собирается уйти и от художника, но тот неожиданно умирает от аневризмы.

Остается старый профессор. И вот на очередном свидании в кафе у него отгибается рукав, и героиня видит на его запястье номер.

И уж не в этом ли номере и всем, что за ним стоит, секрет обаяния профессора для героини? Потому что роман — грустно и лирично — заканчивается так:

«I weep for what been uprooted, for what is gone, for what I can’t bring back» .

Этот роман Киршенбаум и увлекает, и смешит, и много интересного рассказывает как про «Jewishness» американского среднего класса, так и про отношение к Холокосту «передовых интеллектуалов».

Впрочем, Норман Мейлер когда‑то написал про Бинни Киршенбаум:

«Not many young female novelists can deal with sex, the appetite for it, and the loss of such appetite with as much candor, lack of self‑protection, ang humor as Binnie Kirshenbaum» .

И с Мейлером нельзя не согласиться.

Киршенбаум и впрямь пишет про героинь, обладающих незаурядным аппетитом по части секса. Пишет она весьма откровенно, с юмором, но не без чрезмерных, на мой вкус, физиологических подробностей.

Кладбище ушедших домов

Кладбище ушедших домов

Каждую ночь молодой парк напротив второго христианского кладбища исчезает и на его месте прорастают из‑под земли дома‑призраки. Если бы они вымахивали в натуральную величину, то место, отведенное им на кладбище — между Безымянным переулком и городской тюрьмой — заняло бы несколько улиц. Осознавая это, дома по привычке ворчат, незлобно переругиваясь: «У меня три этажа, а у тебя один», — и теснятся, занимая отведенное смотрителем место.

Кладбище бестолково: ни улиц, ни тропинок, ни аллей. Дома захоронены в беспорядке. Возле погибшего от бомбы в сорок первом красавца‑особняка на Дерибасовской пристроился рассыпавшийся от старости одноэтажный дом на Новорыбной. А в некоторых могилах под одним и тем же номером покоятся и два, и три дома. С такими всегда сложно. Они гордятся своей родословной и династию ведут чуть ли не с 1794 года… Врут, как обычно. Откуда взяться в голой степи такому количеству домов? Но самозванцев нелегко поймать за руку и уличить во лжи. Они знают, что архивы сохранены лишь частично, и требуют повышенного к себе внимания, влажной ежедневной уборки, ограды, памятных табличек и свежих цветов. Ради сытной жизни аферисты готовы принять мусульманство и совершить хадж, осторожно намекая, что предки их были турецкими подданными, жившими в крепости Хаджибей.

В таких условиях трудно найти то, что ищешь. Многие могилы не ухожены, указатели домов стерты. Единственная надежда на случай — вдруг повезет… Постепенно глаза привыкают к темноте, и я могу разглядеть таблички в подъездах со списком ранее проживавших жильцов. Только сейчас их значительно больше, перечислены квартиросъемщики, жившие со дня основания дома и до его кончины. Имена ни о чем мне не говорят, но восхищает музыка фамилий: Бацилли, Белен де Баллю…

Я с трудом нахожу то, что искал: опрометчиво попавшее под бульдозер одноэтажное строение на Ремесленной, почти десятилетие притягивавшее меня к своим стенам. Как и положено бульдозеру, тот не думал извиняться — позвонил кому надо, и асфальтовый каток быстро стер следы преступления. Затем палач расшаркался, демонстрируя зевакам, что под асфальтовый каток лучше не попадать, и галантно предоставил освободившееся место новым хозяевам улицы — двум «мерседесам» и трем BMW.

Убийство было столь неожиданным, а продажная пресса, как всегда, столь молчалива, что я узнал о случившемся с большим опозданием и не был на похоронах. Хотя, думаю, не было ни похорон, ни поминок.

Из жильцов дома почти никого не осталось… В списке имен, к счастью сохранившемся, нахожу знакомые. Дора Блюменфельд. 1915–1942.

До войны у нее был любовник. Немец. Дора познакомилась с ним на пляже за два года до войны. И история их любви, рассказанная однажды под большим секретом соседке, два года, пока не началась война, будоражила двор. Женщины болтливы, и Дора не была исключением. По этой причине ее история кружным путем дошла до меня. Я расскажу ее так, как услышал…

— Этим летом я гостила у приятельницы, у нее дача в Люстдорфе, — откровенничала Дора с соседкой по кухне. — Шикарный пляж. Чистейшая вода, песок — чистое золото. По утрам парное молоко. А фрукта… Дешевле, чем на Привозе, раза в полтора! Все дни мы проводили на пляже. Как обычно бывает, в самый неподходящий момент Софочке приспичило. Ей уже три года, писять в песок неприлично. Что делать? Я взяла ее на руки и зашла в море. Яша захныкал: «Я тоже хочу купаться». — «Посмотри на себя, ты же весь синий», — увещевала я, но он продолжал канючить: «А Софе можно?!» Я говорю ему: «Если не замолкнешь, это последний твой пляж! Мы едем домой, и моря в этом году больше ты не увидишь!» Этот паразит быстро сообразил, что к чему, и сменил пластинку: «Я тоже хочу писять!» Короче, я уже готова была его убить! Такого позора я давно не имела. Тут, на мое счастье, появился Клаус и стал корчить Яшеньке рожи. Вначале они передразнивались. Потом Клаус обещал, что если он будет себя хорошо вести, то получит в подарок детскую удочку. А если мама разрешит, — и тут он так на меня посмотрел, что от волнения в жаркий день меня бросило в холод, — он возьмет его на лиман ловить раков. Я не заметила, как потеряла голову. Каждый день мы встречались на пляже — Клаус жил в Люстдорфе и летом работал спасателем на лодочной станции. Однажды он нас к себе пригласил. После пляжа дети притомились и быстро уснули. И я не устояла. С таким мужчиной разве сохранишь в неприкосновенности трусики? Клаус предлагал развестись и выйти за него замуж, но ты ведь знаешь, что я люблю Гришу. И дети его обожают, — делилась она с соседкой.

Курортный роман длился два года…

В июле сорок первого Гришу призвали в армию. Попытки Доры попасть в порт на любое уходящее из Одессы судно завершились провалом.

Клаус успокаивал: «Не волнуйся. Я тебя в обиду не дам. Возьми детей, ценные вещи и переезжай ко мне».

Так Дора и поступила.

А Клаус, когда появился приказ, грозящий смертной казнью за укрывательство евреев, выгнал гостей на улицу, забрав на хранение — его слова — «жидовское барахло».

Возвращаться трамваем Дора опасалась. Домой шла пешком. Дети устали, но не ссорились и не скулили. К дому подошли, едва стало темнеть. Во двор их не впустили: в квартирах, принадлежащих евреям, обживались новые хозяева. Увидев их, дворничиха испуганно замахала руками и пригрозила позвать жандармов. Дора выплакала два бутерброда для детей и поплелась искать новое убежище…

О дальнейшей судьбе ее мало что известно. В сорок втором году Кармалюк, ее бывший сосед, оказался в Доманевке, местечке, выбранном румынами для еврейского гетто. Там он увидел Софу и Яшу. Они узнали его и в голос заплакали: «Дяденька Кармалюк, заберите нас отсюда…» Он отдал им все продукты, которые были у него с собой, и со слезами на глазах уехал. Дети долго кричали ему вслед, и голос их звенит в ушах теперь уже у меня…

— А Дора, — завершил Кармалюк свой рассказ, — умерла еще зимой… Она и раньше была хлипкого здоровья…

Историю эту, ссылаясь на жену Кармалюка, рассказал мне Валька Котляр. Его имя также значится в списке жильцов, но, в отличие от многих, он давно обитает по ту сторону океана…

Я, сделав пару шагов и не разглядев в темноте лежащую на земле плиту, споткнулся и упал, больно ударившись коленом и до крови расцарапав ладони.

— Аккуратней! — недовольно закричал подо мной сиплый голос. — Если ослеп, возьми глаза в руки!

— Извините, — поднимаясь, раздосадованно произнес я. — Я действительно в темноте ничего не видел, но какого черта вы здесь разлеглись! Другого места, кроме как на кладбище, найти не могли?

— А это уже не твое дело, — огрызнулся голос и осторожно поинтересовался: — Вы еврей или мне показалось?

— Это имеет принципиальное значение? Мое имя Рафаэль‑Авраам‑Барух‑Шем‑Кевод…

— С вами все ясно, — засмеялся голос. — Могу пояснить, как я здесь оказался… Как родному человеку… Дом‑то мой невредим, а я, как видите, на кладбище.

— То есть? — растерялся я, не понимая, с кем, собственно, разговариваю.

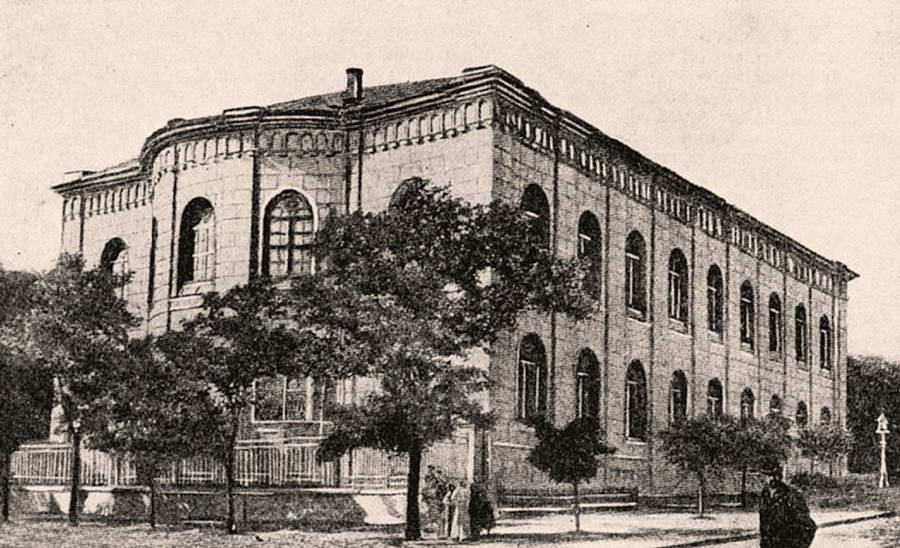

— Бывшая Главная синагога, — галантно представился собеседник. — В свидетельстве о рождении написано: «Улица Еврейская, двадцать пять».

— А теперь?

— Стены, крыша — на месте. За исключением того, что меня выгнали на улицу, переименованную в честь Августа Бебеля, к Одессе отношения не имеющего. В молитвенном зале — спортзал. А я вроде бы есть, а вроде бы умерла. На кладбище мне выделили участок под несуществующую могилу… Ждут, когда я добровольно уйду в землю…

— Думаю, это случится нескоро. Здание в хорошем состоянии… Кроме того, — вспомнил я, — на Екатерининской, тридцать три, такая же история приключилась. И что же? Недавно спортзал выселили, и костел вернулся в свой дом.

— Я знаю, — печально вздохнула синагога. — Костел жил здесь лет пятьдесят. Он очень переживал, осунулся, потерял лоск. Вместе с Бродской синагогой я его успокаивала: «Все будет хорошо; ты выглядишь молодцом, тебя рано еще хоронить». Костел к нам привык и по очереди предлагал руку и сердце то мне, то Бродской. Нам не хотелось его обижать, но приходилось вежливо отказывать: с костелом брак невозможен. Он до сих пор не может с этим смириться и от случая к случаю шлет сватов. Никак не может понять: единственное, на что может рассчитывать, — на дружбу домами. Не более того. Хотя положение его сейчас лучше нашего, он считает себя завидным женихом и рассчитывает на успех.

— Вот видите, времена меняются, — обрадовался я. — Год‑другой, и вы вернетесь под свою крышу.

— Ой, до чего вы наивный человек, — разволновалась синагога. — Как и все евреи, сколько вас ни учи. Хотите немного цифр? — И, не дожидаясь согласия, как по писаному заговорила: — В 1789 году, до взятия Хаджибея, в крепости проживало шесть евреев. По переписи 1897 года, в Одессе жило сто тридцать восемь тысяч девятьсот тридцать пять человек. Тридцать четыре и четыре десятых процента населения. В 1959 году — сто шесть тысяч семьсот, или шестнадцать процентов. А сейчас не наберется и сорока тысяч. Ежегодно город покидают несколько тысяч. Так что, — грустно резюмировала синагога, — когда власти выселят из моего дома спортзал, в Одессе останется такое же количество евреев, как во времена Хаджибея. И тогда я сама закопаю себя в землю.

— Надеюсь, этого не произойдет, — неуверенно запротестовал я и поспешно сменил тему. — Обо что я споткнулся? Болит до сих пор…

— А… — оживилась синагога. — Это мое надгробие. Указатель того, что место занято. — Она замолчала и, как мне показалось, задумалась. — Ты не мог бы, — попросила она, когда я уже намеревался отойти, — подойти ближе. Кажется… Впрочем, я могу ошибаться — прошло столько лет…

Я послушно сделал шаг и носком туфли уперся в плиту.

— Наклонись, я хочу получше разглядеть тебя. — Я выполнил просьбу, в свою очередь также стараясь рассмотреть собеседника, но, кроме надписи на непонятном мне языке, ничего не увидел. — Так оно и есть! — радостно воскликнула синагога. — Я не ошиблась. Очень похож…

— На кого?

— На своего деда… Я его знала.

— Какого деда? Самуила?

— Да‑да… Самуила. Он был хорошим евреем и не пропускал ни одной субботы. Правда… — запнулась синагога.

— Что правда?

— Он был вспыльчивым юношей. Ходил с револьвером… Я говорила ему: «Самуил, самооборона — это не выход. Три десятка пистолетов разъяренную толпу не разгонят. Только раззадорят».

— Когда это было? — в замешательстве произнес я, воссоздавая в памяти забытый за давностью лет облик деда.

— В девятьсот четвертом, после печально известного кишиневского погрома. Деду твоему в тот год исполнилось шестнадцать. Он был щупленьким мальчиком, на вид — лет двенадцать. Собирался жениться на Циле, дочери приказчика из бакалейной лавки.

— Бабушку мою звали Саррой. Ты что‑то путаешь…

— Где тебя учили перебивать старших? — вспыхнула синагога. — В твоей русской школе? Сарра появилась потом, — успокоившись, продолжила синагога. — В девятьсот десятом. А в четвертом в Одессе боялись повторения Кишинева, только об этом и говорили. Во всех синагогах молодежь сотрясала воздух. Я знала: горстка храбрецов не остановит погром. И пожилые евреи, многое на своем веку повидавшие, со мной соглашались. Жаботинский горячился, было в нем что‑то от Маккавеев: «Пусть только сунутся: у нас есть чем их встретить. Мы им устроим праздник на нашей улице!»

— А что дедушка?

— Он послушал меня и отдал револьвер раввину. Я же говорю, он был хорошим евреем и не пропускал ни одной субботы, — синагога грустно вздохнула. — Женился на Циле. А на следующий год, во время одесского погрома, самого кровавого из всех дореволюционных, Цилю убили. Трехмесячного сына пьяный биндюжник схватил за ножки и с размаху шмякнул головой о стену… Самуил был в те дни в Могилеве. Даже на похоронах не присутствовал. Приехал — квартира сожжена, два трупа на кладбище. Он обезумел от горя. Плакал, хотел повеситься. Сколько трудов стоило его удержать, — голос синагоги дрогнул. — А на бабушке твоей он женился потом. Она была старше его на три года, но Самуилу сказали, что они одногодки. Об обмане он так и не узнал и с Б‑жьей помощью прожил с ней пятьдесят лет.

Стало светать. Дома исчезли, растворились в тумане. Я стоял на вытоптанной траве, передо мной лежал булыжник, из тех, коим мостили когда‑то улицы, а вокруг заговорщицки зеленел молодой парк. Кладбище испарилось.

Что это было? Если все происшедшее этой ночью не бред и не галлюцинации, то, может, «мой» одноэтажный дом не погиб? И как тридцать лет назад, я подойду к окну одноклассницы, Аси Телал, постучу в стекло, и мама ее прокричит, что она вот‑вот должна подойти…

Язык никогда не живет в согласии с головой — только раздельно. Ноги, как верный пес, не успеешь подумать, несутся напропалую: иногда против воли, иногда угадывая еще не осознанное желание…

Уже издали я увидел: «моего» дома нет. Хотя неподалеку подобных домов немало. На Маразлиевской, Базарной, Новорыбной доживают свой век вросшие в землю одноэтажные здания, ветхие, полуобвалившиеся, упрямо цепляющиеся за прошедшую жизнь.

Я кладу на асфальт ромашки, примерно на то самое место, где было Асино окно, и стремительно ухожу, не желая наблюдать, как через считаные минуты их презрительно раздавят величавые «мерсы», прошипев цветаевские строки:

За городом! Понимаешь? За!

Вне! Перешед вал!

Жизнь — это место, где жить нельзя:

Ев–рейский квартал…

Книга Завета. Недельная глава «Дварим»

Книга Завета. Недельная глава «Дварим»

Сейчас, когда мы приступаем к чтению пятой, завершающей книги Торы, мне хотелось бы поднять три вопроса.

Первый: чем объясняется композиция книги Дварим, где историческая хроника соседствует с законами, а воспоминания — с предвидением дальнейших событий?

Мудрецы Талмуда знали, что у Дварим четкая композиция. К другим частям Торы некоторые законоучители Талмуда применяли принцип «смихут а‑паршийот». Он гласит, что мы можем извлечь что‑то поучительное из того факта, что фрагмент Y следует сразу за фрагментом X. Но не все применяли этот принцип, поскольку существует правило «эйн мукдам умеухар ба‑Тора», означающее, что Тора не всегда следует строгой хронологии. Иначе говоря, мы не всегда можем приписывать какое‑то значение тому факту, что отрывки расположены именно в таком порядке. Однако все единодушно полагают, что в книге Дварим последовательность фрагментов и композиция совершенно четкие (Брахот, 21б). Но по каким принципам выстроена эта последовательность?

Перейдем ко второму вопросу. Книгу Дварим мудрецы Талмуда первоначально называли «Мишне Тора» («второй закон»). Вот почему на латыни она называется Deuteronomy («Второзаконие»). Но в каком смысле Дварим — это второй закон? Некоторые законы, изложенные Моше в этой книге, содержатся и в предыдущих частях Торы, а иные — нет. Что это, повторение законов, которые Моше получил на Синае и в Шатре Встречи? Или что‑то новое? Что, собственно, означают тут слова «Мишне Тора»?

Третий вопрос: почему эта книга помещена именно здесь? Это речи, которые в последний месяц своей жизни Моше обращал к поколению, которое перейдет Иордан и войдет в Землю обетованную. Тогда почему их вообще включили в Тору?

Если Тора — книга об истории, нам следовало бы перейти от конца книги Бемидбар, прибытия сынов Израиля на берега Иордана, прямо к книге Йеошуа, когда сыны Израиля переходят реку и приступают к завоеванию страны. Если же Тора — книга законов, то в Дварим должен быть только свод законов, без всех этих воспоминаний и пророчеств об исторических событиях.

Так что же собой представляет книга Дварим и в чем ее значение для Торы?

Новый свет на все эти вопросы пролили несколько сравнительно недавних археологических открытий. А именно высеченные в камне древние договоры между соседними державами. Я имею в виду надпись на Стеле коршунов, увековечивающей победу Эанатума, правителя Лагаша (Южная Месопотамия), над жителями Уммы, и договор Нарам‑Сина, царя Киша и Аккада, с правителем Элама. Оба памятника датируются III тысячелетием до н. э., то есть были созданы еще до эпохи Авраама.

Договоры подразделяются на два типа. Соглашения сторон, примерно равных по могуществу, называются «паритетными договорами». А договоры сильной стороны («сверхдержавы» в современном понимании) с более слабой называют «договорами о сюзеренитете», причем под «сюзереном» подразумевается держава, доминирующая в данном регионе.

Разумеется, договор также называют словом «брит» («завет», «союз»), и теперь мы понимаем значимость тех договоров для постижения иудаизма.

На Ближнем Востоке в древности завет был базовой моделью договоров, заключаемых между соседними державами. Например, Авраам заключает в Беэр‑Шеве брит с Авимелехом, царем Грара (Берешит, 21:27–32). Ицхак тоже заключает брит (Берешит, 26:28). И Яаков заключает брит с Лаваном (Берешит, 31:44–54).

Но вновь открытые договоры знакомят нас с композицией древних заветов. Они состояли из шести частей.

Вначале преамбула, в которой указывалось, кто первым предложил заключить завет, — имя человека или название державы. 2. Далее исторический пролог, где описывалась история отношений между двумя сторонами завета. 3. Далее условия завета, часто изложенные в двух формах: а) общие принципы, б) детальные условия. 4. Далее шло положение о хранении завета в священном месте и регулярном зачитывании его вслух. 5. Далее излагались меры, имеющие отношение к завету, а именно благословения, которые будут ниспосланы при соблюдении завета, и проклятия, которые обрушатся на стороны, если он будет нарушен. 6. Наконец, в завершение, заявление свидетелей соглашения — а свидетелями обычно выступали божества народов, участвующих в завете.

Собственно, вся книга Дварим строится как пространный завет, именно по этой модели. Вот как она устроена.

| 1. Преамбула | Дварим, 1:1–1:5 | Сообщает, где, когда и кто предложил нижеследующий завет: сделал это Моше, говоря от имени Б-га. |

| 2. Исторический пролог | Дварим, 1:6–4:49 | Моше резюмирует исторические события, которые привели народ в эту точку, в основном вспоминая события, описанные в книге Бемидбар. |

| 3. Условия | а) главы 5–11

б) главы 12–26 | а. общие положения: Десять заповедей, Шма и т. д. Краткое изложение событий, сопутствовавших заключению завета на Синае. б. конкретные условия: подробности закона, изложенные с особым упором на то, как весь народ должен выполнять его в Земле Израиля. |

| 4. Хранение и регулярное публичное чтение закона | 27, 31 | Закон следует начертать на камне (стеле) на горе Эйваль; Тору, записанную Моше и помещенную в ковчег, царь должен раз в семь лет зачитывать публично на народном собрании. |

| 5. Меры: благословения и проклятия | 28 | В главе 28 изложены благословения и проклятия; в главах 29–30 фактическое возобновление завета, а также заверения, что, даже если народ нарушит завет и проклятия сбудутся, все равно будет возможно возвращение (тшува). |

| 6. Свидетели | Дварим, 30:19–32:1 | «Небеса и земля» (Дварим, 4:26, Дварим, 30:19, Дварим, 31:28, Дварим, 32:1), «Эта песнь» (Дварим, 31:19) |

Иначе говоря, книга Дварим (за исключением песни Моше и благословения колен, которыми завершаются и книга, и жизнь Моше) представляет собой завет монументального масштаба.

Теперь нам по‑настоящему открывается необычайный характер этой книги. В ней взята древняя политическая модель документа, но использована в абсолютно новых целях.

Уникальность завета в иудаизме состоит, во‑первых, в том, что одна из сторон договора — Сам Б‑г. Соседям Израиля это показалось бы непонятным, да и сегодня выглядит необычайно. Идея, что Б‑г может связать Себя договором с людьми, соединив их судьбу со Своей, сделав их Своими посланниками, Своими «свидетелями» в мире, до сих пор выглядит радикальной и умопомрачительной.

Во‑вторых, другой стороной завета становится не царь или правитель соответствующей нации, как полагалось в Древнем мире, а народ в целом. Всякий из детей Израиля, как мы видели в Шмот, 19 и 24, а также во всей книге Дварим, является стороной завета и несет вместе со всем народом ответственность за его соблюдение.

Из этого вытекает принцип «коль Исраэль аревин зе лазе» («все евреи ответственны друг за друга»), а также гораздо более позднее понятие «мы, народ» в США. Это преобразование означало, что все евреи и еврейки были обязаны знать закон и обучать ему своих детей. Все евреи и еврейки были обязаны знать историю своего народа и рассказывать ее на Песах и при приношении первых плодов в Иерусалим.

Эта политика завета — уникальная форма политической структуры, основанная не на иерархии власти, а на общем чувстве своей истории и предназначения. Это политика нравственного воспитания, направленная на строительство справедливого и милосердного общества, где уважают достоинство всех людей, особенно угнетенных, бедных, обездоленных и маргиналов — вдовы, сироты и переселенца.

Теперь нам ясно, что представляет собой композиция книги. Она четко следует структуре древних договоров о сюзеренитете между сильным (в данном случае Б‑гом) и слабым (сынами Израиля). В сфере политики такие договоры были хорошо известны в Древнем мире, но в сфере религии он уникален. Ибо он означает, что Б‑г взял целый народ к Себе в «соработники в деле творения», показав всему человечеству, что значит построить общество, где уважают каждого человека, видя в нем образ Б‑га.

Теперь мы можем понять, что означают в этом контексте слова «Мишне Тора». Они означают, что эта книга — «экземпляр» завета между Б‑гом и народом, заключенного на Синае, возобновленного на берегу Иордана и возобновлявшегося вновь и вновь в переломные моменты еврейской истории. Этот письменный договор — документ о соглашении, точно так же, как и ктуба — письменный договор, где изложены обязательства, взятые на себя мужем перед женой.

Также нам теперь становится ясно, какое место Дварим занимает в Танахе. Это ось вращения всей еврейской истории. Если бы у поколения, вышедшего из Египта, достало веры и мужества вступить в Обетованную землю, поворотным моментом всей еврейской истории было бы откровение на Синае. Но в действительности эпизод с разведчиками обнажил тот факт, что этому поколению недоставало силы духа для вступления в страну. Поэтому критический момент наступил по мере взросления следующего поколения, когда Моше на закате своей жизни возобновил с ними завет, указав, что при этом условии они унаследуют Землю обетованную.

К этому моменту подводят четыре предшествующие книги Торы, а все остальные книги Танаха служат комментарием к нему — рассказывают, как с течением времени пророчество сбылось.

Дварим — это книга завета, ядро еврейской теологии. Начинание, сформулированное в этой книге, уникально. Поставлена смелая задача построить общество, которое исправит нравы своих граждан, будет вдохновлять других и станет примером для подражания, демонстрируя, чего удалось бы достичь, если бы все человечество поклонялось единому Б‑гу, который создал всех нас по Своему образу.

Две большие лжи Израиля

Две большие лжи Израиля

Материал любезно предоставлен Tablet

Отчего внутриполитические дебаты в Израиле такие жаркие? А в том числе потому, что их исходные тезисы — брехня.

12 февраля 1974 года, в тот день, когда его арестовали, Александр Солженицын распространил лаконичное заявление. Оно сделалось манифестом для граждан и целых обществ, программой действий во времена потрясений. Текст стоит прочесть целиком, но суть его сводится к четырем кристально-прозрачным слов: «Жить не по лжи».

Израильтянам пора внять совету Солженицына. Ведь именно сейчас, когда неискренность для Израиля опасна как никогда, страну самым трагическим образом сбивают с курса две беспардонных лжи. Первая ложь дестабилизирует нацию изнутри, другая подтачивает ее способность эффективно обороняться.

Для начала заглянем внутрь Израиля и рассмотрим самую взрывоопасную политическую проблему, которая грозит в разгар войны выбить израильское правительство из седла. А именно вопрос о призыве в Армию обороны Израиля примерно 63 тыс. молодых мужчин-харедим.

Вопрос о том, должен ли Израиль признавать (и поддерживать финансово) право учащихся ешив продолжать изучение Торы вместо службы в армии, будоражит политиков с 1970-х годов, если не раньше, и несколько правительств пытались прийти к какому-то законодательному компромиссу, который устроит обе стороны.

Сколько ни слушай запальчивые выступления в израильских масс-медиа, вряд ли узнаешь, что в армии уже служат 6 тыс. мужчин-харедим, причем сотни — в боевых подразделениях, что такие добровольцы приходят постоянно и в большом количестве, что еще в 1999 году ЦАХАЛ счел целесообразным создать для военнослужащих-харедим отдельный батальон «Неца Йеуда».

Но Верховный суд Израиля словно бы не замечает этих размеренных и регулярных попыток решить сложнейшую, щекотливую проблему. В июне девять судей единогласно постановили, что государство не имеет права освобождать граждан от военной службы. Таким образом суд выбросил в мусорную корзину все дискуссии и наработки депутатов за последние 75 лет.

«Эта сложная ситуация, — сказано в заявлении Узи Фогельмана, и.о. председателя суда, — становится еще острее из-за продолжаемой Израилем войны, что сказывается на потребностях, которые армия должна удовлетворять в целях выполнения своих ключевых задач <…> Нынче, в разгар трудной войны, это бремя неравенства тяжело как никогда и требует прочного решения».

Мнение судьи Фогельмана лаконично отражает аргументы, высказываемые многими израильтянами с тех пор, как в январе 2023 года они вышли на уличные протесты против правительства Биньямина Нетаньяху. Справедливо ли, что солдатская мать не может сомкнуть глаз, потому что ее мальчик рискует жизнью, охраняя границу Израиля, а ее ультраортодоксальная родственница спокойна: ее мальчик невдалеке от дома, в полной безопасности в бейт-мидраше ? После 7 октября 2023-го крики о вопиющем неравенстве усилились: критики правительства уверяют, что армия никогда не выиграет войну, пока не разрешат призывать всех годных к службе мужчин, в которых отчаянно нуждаются войска.

Все это логично, и аргумент остается веским для многих израильтян из самых разных сегментов политического спектра. Но, к сожалению, он лжив.

За то, что правда всплыла, надо благодарить довольно нетипичного разоблачителя. Это Хаим Рамон, политик с большим стажем из партии «Авода», в прошлом министр в кабинете Ицхака Рабина и экс-глава всемогущего израильского профсоюза «Гистадрут».

В июне Рамон случайно заглянул в документ, опубликованный исследовательско-информационным центром Кнессета. Там была приведена статистика того, как представлены в Армии обороны Израиля разные группы населения. Больше всего Рамона ошеломила одна цифра: после 7 октября 2023 года, сообщал Кнессет, 4 тыс. молодых мужчин-харедим пришли по собственному почину на призывные пункты и попросили отправить их воевать в качестве добровольцев. Благодаря этой инициативе количество военнослужащих-харедим удвоилось бы в одночасье и потенциально нашелся бы выход из политического тупика.

А вот что произошло в реальности: ЦАХАЛ почти немедленно признал 3120 из них негодными к военной службе, в большинстве случаев ввиду того, что они недостаточно физически сильны для участия в боевых действиях.

Это решение выглядит удивительным сюрпризом для всякого, кто хоть чуть-чуть знает о ЦАХАЛе. Израильтянина, не принадлежащего к харедим, признают негодным, только если он крайне изнурен какой-нибудь болезнью. Всех остальных восемнадцатилетних, даже со всевозможными заболеваниями (астмой, проблемами со спиной или незначительными проблемами с сердцем), охотно берут на службу и направляют на вспомогательные должности, не требующие значительной физической нагрузки. Вы можете видеть этих замечательных, глубоко мотивированных ребят и девушек среди сотрудников разведслужб и инструкторов по стрельбе, водителей и укладчиков парашютов. Без них армия как без рук. Если, как говорят, стремительное наращивание Армии обороны Израиля отвечает национальным интересам, следовало бы предположить, что армия постарается куда-нибудь пристроить этих молодых энтузиастов-харедим.

На деле их отвергли. Более того, из тех 880 добровольцев, которых признали годными, в армию приняли всего 540, то есть 61%.

Итак, когда целая толпа благородных, патриотично настроенных израильтян в черных шляпах вызвалась встать в строй рядом со своими братьями и сестрами в ситуации, когда их вклад особенно важен, армия приняла лишь 13,5% из общего числа пришедших.

Эта обескураживающая до слез история открывает нам две злободневных истины.

Первая: все дебаты о харедим в армии исходят из ловко состряпанной красивой фальшивки. На самом деле армия не нуждается в новобранцах-харедим для выполнения своих задач. Иначе она приняла бы с распростертыми объятиями всех поголовно или, по крайней мере, всех физически годных к боевым действиям. Более того, армия понимает, что для полной интеграции харедим пришлось бы решить широкий спектр логистических проблем, решать которые сейчас она не может и не хочет (например, с обеспечением «глат кошер»-питанием или устранением сложностей, обусловленных совместной службой мужчин и женщин).

И вторая: хотя израильские политики-либералы не стесняются уничижительно называть харедим «сачками» и «паразитами», община харедим проявила как никогда твердую готовность мыслить себя в контексте национальной идеи Израиля. Для сравнения: согласно отчету Государственного контрольно-ревизионного управления от 2023 года, в 2021 году целых 32% молодых тель-авивцев призывного возраста предпочитали не служить в ЦАХАЛе. Возмутилась ли этим фактом нация? Ни капли.

Итак, вот вам правда: призыв харедим в армию — проблема сложная, и у каждой из сторон есть свои железные аргументы. В то же время проблему можно урегулировать, приняв пару-тройку стратегических решений и активно проявив добрую волю. Но в Израиле эта проблема — удобнейший клин для разобщения социальных групп. И потому суд, воспользовавшись многолетними самочинными полномочиями высшего арбитра по всем вопросам, счел нужным встрянуть в этот спор и, опираясь на шаткие правовые основания, нарушить статус-кво. Пусть израильтяне и все, кому небезразлична их судьба, с презрением отвергнут эти поползновения. Не будем миндальничать: всякий, кто спрашивает: «почему харедим не служат в армии?», должен сначала спросить: «а почему армия отвергла большинство тех харедим, которые сами явились на призывные пункты?».

Но если лживые утверждения о харедим могут нанести разве что политический урон, то лживые утверждения о поведении Израиля в войне против ХАМАСа чреваты более серьезными последствиями, опасными для самого существования страны.

В конце июня один из лучших израильских журналистов Амит Сегаль предал огласке тот факт, что военная прокуратура предписала ЦАХАЛу не наносить удары по гражданским лицам из Газы, которые активно участвовали в резне 7 октября, в том числе по тем, кто, по некоторым сведениям, похитил маленьких Кфира и Ариэля Бибас и их родителей.

Орлы юриспруденции ЦАХАЛа, члены израильской касты могущественных юристов заявили: поскольку международные законы ведения войны разрешают преследовать только членов боевых формирований, то тысячи палестинцев, которые казнили, насиловали и похищали израильтян, но не состоят официально в ХАМАСе или «Исламском джихаде» , считаются гражданскими лицами и, следовательно, неприкосновенны.

«Это указание было дано, хотя после 7 октября правительство пообещало, что Израиль привлечет к ответственности всех участников резни, — сказал Сегаль в программе 12 канала израильского телевидения. — Если ЦАХАЛу или «Шин Бет» станет известно о местонахождении тех лиц из Газы, которые убивали, грабили, насиловали или похищали израильтян, никаких законных разрешений на удары по ним не будет».

Не успели израильтяне переварить этот абсурдный тезис, как стало известно о другом, еще более болезненном в своей абсурдности.

В июле Израиль освободил 50 палестинских террористов, в том числе Мухаммада Абу Салмия, гендиректора больницы «Аль-Шифа» в Газе. Когда его арестовали, пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, что у нее есть доказательства того, что Абу Салмия помогал террористической группировке задействовать ресурсы больницы для содержания обширной сети туннелей под «Аль-Шифой» и использовать больницу в качестве штаб-квартиры. Совершенно неясно, почему Израиль освободил Абу Салмия, особенно в свете того, что ХАМАС продолжает пренебрегать базовыми принципами гуманного поведения и отказывается предоставить Красному Кресту доступ к гражданским лицам, которых держит в заложниках.

Решение освободить Абу Салмия без каких-либо условий – классический образчик второй большой лжи, которой израильские элиты потчуют вверенный их попечению народ. А именно уверений, что элиты делают все, что в их силах, ради победы в войне. Хотя демократическая и законопослушная нация связана массой правил, когда ведет войну, она также обязана обеспечивать свое выживание и благополучие своих граждан.

Утверждать, что похитители семьи Бибас заслуживают снисхождения ввиду того, что до 7 октября 2023 года их группировка с мрачным названием «Властелины пустыни» не считалась «террористической организацией, воюющей с Израилем», — софистика, не вызывающая ничего, кроме бешенства. Допускать, чтобы подобное интеллектуальное самодурство диктовало военную стратегию, в то время как в плену держат пятилетнего и годовалого малышей, — это форменное национальное самоубийство. Как и освобождение главарей террористов в разгар войны без условий и ответных уступок.

Повторюсь: надо сказать правду. Даже в тисках строгих этических ограничений, которые Израиль справедливо наложил на себя при борьбе с тем недругом, который открыто совершает геноцид и с дьявольским упорством добивается уничтожения Страны, Израиль все еще не смог понять, какую именно войну он ведет и как ее надо вести, чтобы иметь шанс на победу.

То, что мы наблюдаем в Газе и все чаще на ливанской границе, — не просто очередная стычка в ходе израильско-палестинского конфликта. Нет, это первый бой на израильско-иранской войне, которая наверняка затянется на годы или даже десятилетия и возымеет значительные, даже решающие последствия.

И хотя с октября 2023 года Израиль имеет ряд впечатляющих тактических достижений, израильские лидеры, похоже, путаются в мыслях (если не откровенно врут) касательно долгосрочных стратегических перемен, которые потребуются, если четко осознать характер войны.

Взять хотя бы то представление, что США — союзник Израиля, вопреки тому, что администрация Байдена продолжает катастрофический, «тегераноцентричный» курс Обамы на пересмотр отношений. Или представление, что путем переговоров с ХАМАСом можно достичь хоть чего-то стоящего. Или представление, что Израиль должен воздерживаться от захвата и удержания территорий, в которых он нуждается для обеспечения безопасности своих граждан. Или представление, что эвакуация сотен тысяч израильских граждан из их домов, вызванная угрозой терроризма, — болезненная, но в конечном счете приемлемая цена… Все эти представления лживы. Всю эту ложь нужно отринуть и срочно, с новыми силами оценить реальную обстановку в регионе. Осознать, что мы ничего не выиграем, но потеряем все, если будем валять дурака, совершая позерские односторонние гуманитарные жесты.

Нетрудно понять, почему эта ложь стала обычным явлением. Израильская либеральная элита заинтересована в лживых россказнях о харедим, поскольку это самый верный способ сместить правительство, которое либералы ругают почем зря, и вернуть себе власть, которой им не удалось добиться на избирательных участках. Правительство Нетаньяху, со своей стороны, заинтересовано в лживых утверждениях о ведении войны, поскольку это верный способ удержать власть, невзирая на все новые и новые свидетельства того, что Израиль сейчас как никогда слаб, малодушен и плохо защищен.

Большинство же израильтян находят во всей этой лжи утешение, поскольку их гнетут психологические травмы и страхи.

«Сами себе лжем, чтобы себя успокоить, — подводил итог Солженицын в своем предостережении. — Если ж мы струсим, то довольно жаловаться, что кто-то нам не дает дышать, – это мы сами себе не даем!»