понедельник, 9 сентября 2024 г.

Новое израильское лечение устраняет рак прямой кишки у 65% пациентов

Потрясающие заявления в Вашингтоне: никогда не было чтобы ХАМАС сказал "да"

Фото из СМИ

Потрясающие заявления в Вашингтоне: никогда не было чтобы ХАМАС сказал "да"

Журналист 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль, находящийся на конференции MEAD в Вашингтоне опубликовал неожиданные заявление высокопоставленного международного представителя о переговорах об освобождении заложников.

Сегаль пишет: “Шокирующие заявления высокого международного чиновника, участвующего в переговорах по заложникам, на конференции MEAD:

"Ответственность лежит на ХАМАСе. Я говорил об этом с Нетаниягу несколько раз, но фокус остается на ХАМАСе. Если они согласятся освободить заложников по предложенному плану, будет достигнуто соглашение.

Никогда не было ситуации, когда ХАМАС сказал "да", и нужно было убедить Израиль.

Никогда не было ситуации, когда ХАМАС сказал: "Если вы сделаете так, будет сделка".

Были моменты, когда, возможно, Израиль мог сделать немного больше, но давление должно быть на ХАМАС, и оно должно оставаться на нем.

ХАМАС хочет, чтобы давление было на Израиль.

ХАМАСу нужно всего лишь освободить заложников.

Если ХАМАС получит власть в Газе, это не сработает.

Я понимаю аргумент о том, что если мы заберем оружие у Израиля, будет сделка, но я говорю вам, что если мы сделаем это, сделки никогда не будет.

Израиль включил все условия, которые ХАМАС хотел.

Это не так, что Израиль сидел сложа руки перед требованиями ХАМАСа".

Семейный портрет в тени ХХ века

Семейный портрет в тени ХХ века

Максим Биллер

Шесть чемоданов

Перевод с немецкого А. Елисеевой. М.: Книжники, 2024. — 192 с.

«Жить на чемоданах», «тревожный чемоданчик» — эти словосочетания довольно частотны в нашей повседневной речи. Чемодан: в него приходится укладывать все, что хочешь забрать с собой из прежней жизни в новую, неизвестную. А прошлое, которое приходится тащить с собой вместе с детскими страхами, надеждами и бесполезными сожалениями, — тот же чемодан, только еще и без ручки. Нести тяжело, выбросить невозможно.

«Шесть чемоданов» — так называется новый роман Максима Биллера, известного немецкого писателя еврейского происхождения, в детстве эмигрировавшего вместе с семьей из тогдашней Чехословакии. В романе очень много быта и очень много вещей из числа тех, что не поместятся в чемодан. Картина, которая осталась в старом доме и которую больше никогда не увидишь, или зеленая изразцовая печь, или старая походная раскладная кровать, дарующая удачу. И такие же зримые, материальные приметы новой жизни, которые накапливаются и сообщают всему смысл и убедительность. Например, ресторан «Кроненхалле», где все официанты в белых куртках, становится для одного из героев символом идеального бытия после бегства из социалистической действительности.

Несомненно, в романе переработан собственный эмоциональный опыт автора — опыт путешествий в пространстве и времени, путешествий в прошлое семьи и страны. В то же время это не автобиографический роман, не роман‑воспоминание, не документальное повествование. В центре сюжета детективная история, и главное событие произошло задолго до начала повествования.

Это событие — смерть, а вернее казнь отца семейства, которого все с любовью называют на идише тате, и, хотя мы об этом персонаже знаем очень мало, тень его незримо присутствует едва ли не на каждой странице. Дело в том, что виновником смерти тате был кто‑то из членов семьи, выдавший его советским спецслужбам.

Еврейская интеллигентная семья, которую события ХХ века разбрасывают по всему миру — Германия, Швейцария, Бразилия, Англия. Семья с травматичным опытом жизни в ситуации несвободы советской и чешской социалистических систем. Семья, где есть свои скелеты в шкафу, тайны, раскрывающиеся по ходу повествования, груз вины и сомнений, с которым живет каждый.

Основная часть повествования ведется от лица внука тате, который с детским страхом и любопытством всматривается в прошлое своей семьи. Однако время от времени мы видим происходящее глазами других членов семейства. Каждый мысленно перебирает события своей жизни, словно вещи из чемодана, долгое время стоявшего на антресолях. И среди этих вещей обнаруживается все больше таких, о которых хотелось бы забыть. Каждый раз читатель ощущает себя детективом, который вроде бы уже добрался до разгадки. И каждый раз его ожидания оказываются обманутыми, разгадка ускользает.

За сценой — за рамками повествования — остаются не только завязка и основное событие детективного сюжета. Угрюмой тенью нависает над героями весь страшный ХХ век: Холокост, войны, шпионаж, репрессии — все накладывает свой отпечаток не только на судьбы героев, но и на их души. ХХ век перемалывает, коверкает и уродует людей.

Неизжитые травмы, непонимание чужой боли, страх, недоверие к близким — все это не исчезает со сменой политических формаций и места жительства. Вот почему эпизоды романа, относящиеся к разным периодам истории и разным странам, пропитаны иронией, сочувствием к героям и легкой грустью. Сложное сочетание эмоций напоминает нам о романах Милана Кундеры, чье имя возникает в романе несколько раз.

Впрочем, незримо присутствуют здесь и другие писатели, свидетельствовавшие о ХХ веке. Ярослав Гашек, смеявшийся над ужасами войны, — его смех приводит в тягостное недоумение отца главного героя, переводчика. «Как можно над этим смеяться? Или тут‑то как раз и следует смеяться?» Поэт Михаил Кузмин, не уехавший после революции, оставшийся в советском Петрограде, — его дневник читает мать героя, пытаясь в этом чтении найти для себя опору. Бертольд Брехт, о котором главному герою, подростку, нужно написать сочинение. Кстати, «Разговоры беженцев» Брехта кажутся юному герою скучнейшими, связать текст Брехта и историю собственной семьи 15‑летний мальчик пока не может.

Эпиграф к роману тоже из Брехта: «Паспорт — самое благородное, что есть в человеке». Это цитата из тех же «Разговоров беженцев». У нее есть продолжение: «Можно сказать, что человек — это приспособление для хранения паспорта».

Максим Биллер словно подхватывает и развивает ироничное высказывание Брехта, обнажающее абсурд ситуации, характерной как для ХХ века, так и для нашего времени: паспорт определяет человека, становится основой его идентичности, и получение нового паспорта предполагает какие‑то сущностные перемены. На деле же все идентичности прорастают друг сквозь друга. После бегства на Запад наступает возвращение в Прагу. Старики с утра до ночи смотрят русские телепередачи, погружаясь в прошлое, находя в нем спасение и бегство от самих себя. А о еврейских корнях напоминает лишь коллекция потемневших от времени менор.

Нет, герои книги не забывают о своем еврействе, вспоминают о нем то и дело, но лишь как об одном из многочисленных житейских обстоятельств, отягчающем и без того запутанную ситуацию.

Так же в ткани повествования то и дело всплывают воспоминания об антисемитских выходках и оскорблениях, с которыми героям то и дело приходится сталкиваться. И так же — без эмоций, сухо — упоминается страшное прошлое одной из героинь романа, Натальи. Убежище в монастыре во время войны, смерть родных, концлагерь. Вместо сочувствия Наталья постоянно встречает холодное любопытство окружающих: может ли она быть счастливой после концлагеря? Почему до сих пор улыбается? Может быть, она не так уж сильно страдала?

Предательство — лейтмотив романа. В каждой его части — новый подозреваемый в предательстве. «Бывает предательство во зло, а бывает во благо», — читает растерянный юный герой у Брехта. Призрак предательства начинает множиться, и само повествование словно описывает круги, каждый раз спотыкаясь на одном и том же эпизоде, одном и том же вопросе: что случилось с тате и кто в этом виноват? Кто из его сыновей оказался паршивой овцой?

Но к детективному сюжету роман не сводится. Здесь очень важно настроение, дух места. Оранжевые лучи заката, льющиеся в окно уютного кабинета переводчика. Снег и тишина в канадском Монреале. «Бесконечное чешское лето». Атмосфера намечена несколькими штрихами, но позволяет ощутить состояние каждого из героев.

Впрочем, есть ли здесь герои? Очертания каждой фигуры размыты, словно на старой семейной фотографии. Хотя по ходу повествования они проступают четче, проявляются благодаря каждому новому эпизоду, которые автор нанизывает друг на друга.

Когда речь заходит о репрессиях и доносах, о тюрьме и смертной казни, очень хочется расставить точки над i. Но Максим Биллер не спешит ни осуждать, ни оправдывать своих героев, слабовольных и самоуверенных, нелепых, несущих свое бремя и пытающихся взбунтоваться против судьбы. Никто не является здесь ни безусловным злодеем, ни образцом добродетели, но каждый заслуживает сочувствия.

Читая дневник Михаила Кузмина, мать героя Рада отмечает строки: «Кто не несет свое бремя? Каждый человек несет. Даже камни, воды земли, звери, люди, дети, всем приходится нести свое бремя». И возможно, шесть чемоданов — это и есть метафора бремени, ноши, которую несет каждый из персонажей. Бремени прошлого, личного, семейного и исторического, бремени памяти, печального знания о себе и других. Это не отменяет того, что роман увлекателен: в семейную историю у Биллера погружаешься, чтобы выйти оттуда с новыми вопросами к мирозданию.

Книгу Максима Биллера «Шесть чемоданов» можно приобрести на сайте издательства «Книжники» в Израиле и других странах

Два вида ненависти. Недельная глава «Ки‑теце»

Два вида ненависти. Недельная глава «Ки‑теце»

Этот закон выглядит странным и почти непостижимым, с какой меркой к нему ни подойди. В нашей недельной главе он изложен так: «Помните о том, что сделали вам амалекитяне, когда вы шли по дороге из Египта! Они подстерегли вас на дороге и перебили всех тех из вас, кто ослаб и шел позади, — вы были утомлены и обессилены, но они не побоялись Б‑га. Поэтому когда Г‑сподь, ваш Б‑г, дарует вам покой от всех ваших врагов, что вокруг, в стране, которую Г‑сподь, ваш Б‑г, отдает вам как удел, чтобы вы овладели ею, — сотрите под небесами память об амалекитянах. Не забудьте!» (Дварим, 25:17–19).

Во времена Моше у сынов Израиля было два врага: египтяне и амалекитяне. Египтяне поработили сынов Израиля. В сущности, поставили их в положение узников трудового концлагеря. Угнетали. Фараон приказал топить всех мальчиков, которые у них рождались. Это была попытка геноцида. Однако в отношении египтян Моше провозглашает заповедь: «Не гнушайтесь египтянами, ведь вы сами были переселенцами в их стране» (Дварим, 23:8).

Амалекитяне напали на сынов Израиля лишь единожды , и те успешно отразили атаку (Шмот, 17:13). И все же Моше повелевает: «помните», «не забудьте», «сотрите под небесами память». В книге Шмот в Торе сказано: «Война у Г‑спода с Амалеком из поколения в поколение!”» (Шмот, 17:16). Почему к этим народам предписано относиться по‑разному? Почему Моше фактически велел сынам Израиля прощать египтян, но не прощать амалекитян?

Ответ вытекает из поучений Мишны: «Если любовь зависит от какой‑либо причины, исчезнет эта причина — исчезнет любовь. Если она ни от чего не зависит — никогда не исчезнет. Какова любовь, зависящая от какой‑либо причины? Любовь Амнона и Тамар. Какова любовь, ни от чего не зависящая? Любовь Давида и Йонатана» (Авот, 5:16).

Когда любовь обусловлена какой‑то причиной, любовь живет, пока эта причина актуальна, но ни секундой дольше. Амнон любил Тамар, а точнее, вожделел ее, поскольку ему запрещалось вступать с ней в такие отношения: Тамар приходилась ему сводной сестрой. Однажды он взял ее силой: «И люто возненавидел ее Амнон, так что ненависть, какою возненавидел он ее, была сильнее любви, какою любил он ее» (Шмуэль II, 13:15). Но когда любовь возникает беспричинно, иррационально, она никогда не исчезает. Говоря словами Дилана Томаса, «сгинут могут любовники, но не Любовь, и безвластна смерть остается» .

То же самое относится к ненависти. Когда у ненависти есть причины, объяснимые с рациональной точки зрения, — возможно, беспочвенные, но не алогичные страх или неодобрение, — можно выдвинуть рациональные доводы, урезонить ненавистников, и ненависть исчезнет. Но против беспричинной, иррациональной ненависти рациональные аргументы бессильны. Что бы вы ни предприняли, вам не удастся устранить проблему такой ненависти. Эта ненависть неистребима.

И в этом коренится отличие амалекитян от египтян. Когда египтяне ненавидели и боялись сынов Израиля, их чувства не были иррациональными. Фараон сказал своему народу: «Сыны Израиля становятся слишком многочисленными и слишком сильными для нас. Давайте поступим с ними мудро. Иначе они так умножатся, что, если будет война, они примкнут к нашим врагам и станут воевать против нас, вытесняя [нас] из страны» (Шмот, 1:9–10).

Египтян страшила многочисленность сынов Израиля. Потенциально сыны Израиля несли угрозу для коренного населения. Историки объясняют нам, что у египтян были объективные причины для таких опасений. В прошлом Египет уже страдал от вторжения чужеземцев — гиксосов, азиатского народа с ханаанейскими именами и верованиями. Гиксосы захватили дельту Нила во Второй переходный период эпохи фараонов. В конце концов гиксосов из Египта прогнали и сгладили все следы их оккупации. Но память о них была жива. Итак, опасения египтян, что еврейский народ поведет себя точно так же, не были иррациональными. Египтяне боялись сынов Израиля, потому что те были сильны.

(Подчеркнем, что «рациональные причины» еще не значит «обоснованные». Страхи египтян перед евреями, безусловно, были необоснованны. Сыны Израиля не желали захватывать власть в Египте. Напротив, они предпочли бы покинуть эту страну. Не все эмоции, вызванные рациональными причинами, можно считать обоснованными. Когда после новости о крупной авиакатастрофе вам становится страшновато летать, ваш страх не иррационален, хотя по статистике опаснее водить автомобиль, чем летать в качестве авиапассажира. Подчеркну: если у эмоции есть рациональные причины, но нет веских оснований, ее в принципе можно подавить рациональными доводами.)

В случае амалекитян все было наоборот. Они атаковали сынов Израиля, когда те были «утомлены и обессилены». Подстерегали и нападали как раз на тех, кто «ослаб и шел позади». Те, кто ослаб и поотстал от основной группы, не представляют ни малейшей опасности. Амалекитянами владела иррациональная, беспочвенная ненависть.

Когда имеешь дело с ненавистью, у которой есть рациональные причины, можно урезонить оппонента рациональными доводами. Вдобавок у египтян отпали причины опасаться сынов Израиля. Ведь сыны Израиля покинули Египет. Они больше не несли угрозу. А против иррациональной ненависти рациональные доводы бессильны. Она беспричинна и алогична. Следовательно, против нее вряд ли найдутся средства. Иррациональная ненависть так же стойка и неистребима, как иррациональная любовь. Ненависть, олицетворенная в Амалеке, существует «из поколения в поколение». Все, что в наших силах, — помнить о ней, не забывать, не терять бдительности, бороться против нее, когда бы и где бы она ни вспыхивала.

Бывает ксенофобия, обусловленная рациональными причинами: страх и ненависть перед иностранцем, чужаком, кем‑то, непохожим на нас. На том этапе истории, когда человечество жило охотой и собирательством, было жизненно необходимо отличать соплеменников от иноплеменников. Племена конкурировали между собой за пищу и территорию. Времена либерализма и толерантности еще не наступили. Другое племя почти наверняка намеревалось при первом же удобном случае истребить или изгнать ваше племя.

Древние греки были ксенофобами и считали всех иноплеменников варварами. Многие коренные народы считают так и сегодня. Даже толерантные британцы и американцы в прошлом питали недоверие к иммигрантам — евреям, ирландцам, итальянцам или пуэрториканцам, причем некоторые и до сих пор не изжили это недоверие. На деле иммигранты во втором или третьем поколении вбирают в себя культуру коренных жителей и интегрируются. И вот уже побеждает мнение, что приезжие вносят вклад в национальную экономику, обогащают и разнообразят местную культуру.

Когда у такой эмоции, как страх перед иммигрантами, есть рациональные причины, но нет веских оснований, со временем она растворяется.

Антисемитизм — не то же самое, что ксенофобия. Это классический случай иррациональной ненависти. В Средневековье евреев обвиняли в отравлении колодцев, распространении чумы, а один из нелепейших поклепов — т. н. кровавый навет — это подозрения, что евреи убивали христианских детей, чтобы якобы приготовить на их крови мацу для Песаха. Все это попросту невозможно, но люди все равно верили.

Ожидалось, что эпоха Просвещения в Европе, выше всего ставившая науку и разум, покончит с этой ненавистью. Однако Просвещение породило новый штамм той же ненависти — расовый антисемитизм. В XIX веке евреев ненавидели и за то, что они богаты, и за то, что они бедны, и за то, что они капиталисты, и за то, что они коммунисты, и за то, что замыкаются в своем кругу, держась особняком, и за то, что «пролезли повсюду», и за то, что истово привержены древней, якобы суеверной религии, и за то, что они космополиты, перекати‑поле, атеисты и нигилисты. Антисемитизм был верхом иррациональности в век разума.

Это породило новый миф: «Протоколы сионских мудрецов», литературную подделку, состряпанную в конце XIX века сотрудниками тайной полиции царской России. В этой книге утверждалось, что евреи властвуют над всей Европой, хотя в тот самый период в Российской империи случились погромы 1881 года, а в 1882 году были приняты антисемитские «майские законы», побудившие около 3 млн бесправных и обедневших евреев бежать из России на Запад.

Положение евреев на излете «века просвещения и эмансипации» красноречиво описал в 1897 году Теодор Герцль: «Мы повсюду вполне честно пытались вступить в сношения с окружающими нас народами, сохраняя только религию наших предков, но нам этого не позволили. Напрасно мы верны и готовы на все, а в некоторых странах даже чрезмерные патриоты; напрасно жертвуем мы им своею кровью, достоянием, подобно нашим согражданам; напрасно трудимся мы, стремясь прославить наши отечества успехами в области изящных искусств и знаний; напрасно трудимся мы, стремясь увеличить их богатства развитием торговли и промышленности, все напрасно. В наших отечествах, в которых мы живем столетия, на нас смотрят как на чужестранцев, очень часто даже те, родоначальники которых еще не думали о той стране, в которой уже слышались стоны наших предков… Если бы нас оставили в покое… Но я уверен, что нас не оставят в покое» .

Такое отношение к евреям шокировало Герцля до глубины души. Столь же шокирует возрождение антисемитизма в некоторых регионах планеты уже сегодня, особенно на Ближнем Востоке и в Европе — это при живых‑то свидетелях Холокоста! Впрочем, Тора подсказывает объяснение этого явления: иррациональная ненависть неистребима.

Враждебное отношение к евреям или к Израилю как еврейскому государству не во всех случаях иррационально, и если для этой враждебности есть рациональные основания, ее можно урезонить рациональными доводами. Но в некоторых случаях враждебность иррациональна. Порой даже сегодня она перепевает давнишние мифы — от кровавого навета до «Протоколов сионских мудрецов». Все, что в наших силах, — это помнить и не забывать, противостоять ненависти и защищаться от нее.

Амалек неистребим. Но и еврейский народ неистребим. На еврейский народ столько раз, век за веком, нападали, а он до сих пор жив и здоров, свидетельствуя, что Б‑г любви побеждает мифы и безумие ненависти.

От ожога к ожогу

От ожога к ожогу

…Плакать мало, надо думать. Думать о том, как быстро расчеловечивается человек,

человека в человеке немного, тонкий слой культуры легко смахнуть.

Светлана Алексиевич

Еврейский вопрос в историографии времен войны — словно свободно висящая нитка в тонкой ткани — стоит за нее потянуть посильнее, и весь искусный узор распустится.

Ян‑Томаш Гросс

…Неизменно настороженное отношение к еврею, когда о нем не говорят «хороший человек», а говорят: «еврей, но хороший человек».

Томас Венцлова

Хватит уже об этих евреях!..

Отговорка усталых антисемитов

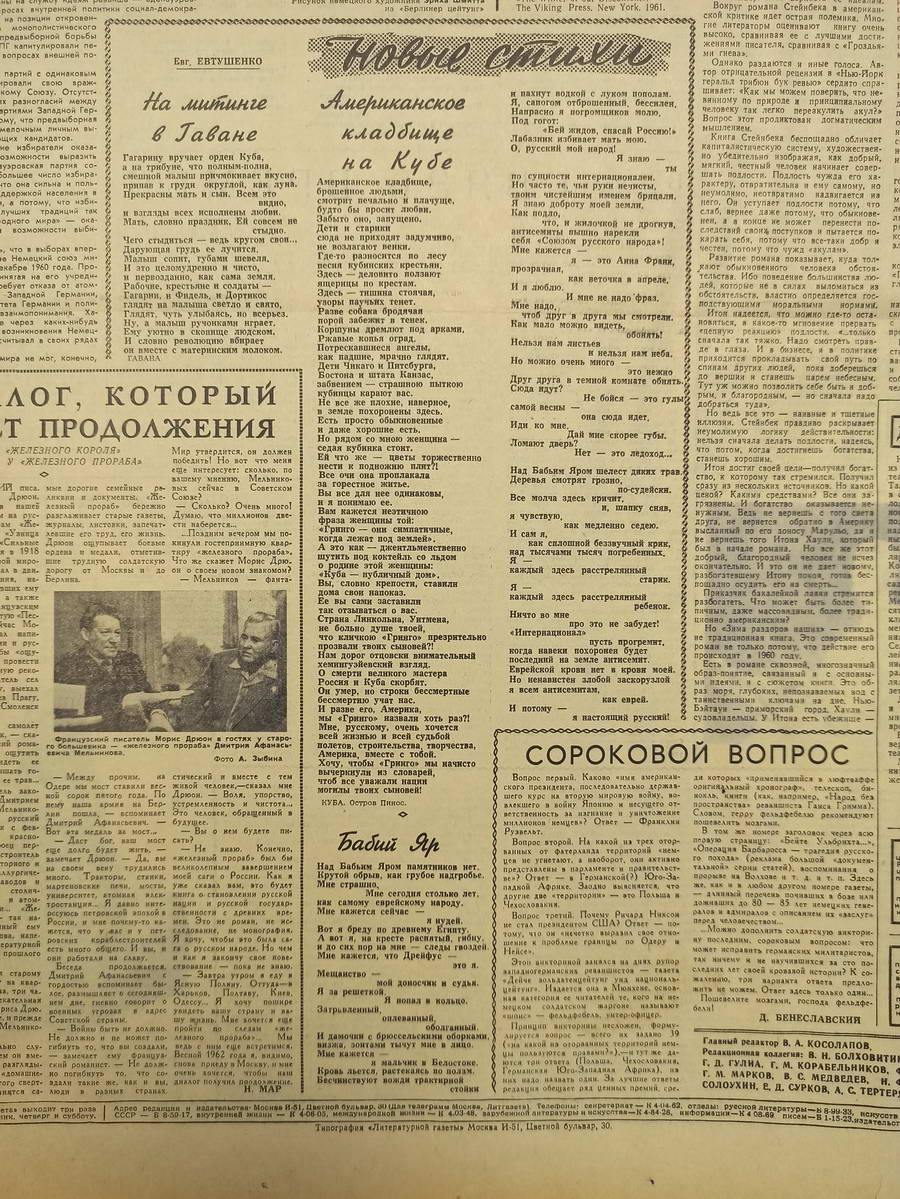

«Бабий Яр» и «Иван Денисович»: ожоги литературой

Евгений Евтушенко — поэт из плеяды ярких шестидесятников, чей талант был отмечен исключительными продуктивностью, разнообразием и эгоцентризмом. Он оставил свой след и в любовной лирике («Со мною вот что происходит…»), и в патриотической («Я часто брел по бездорожью…»), но прежде всего в поэтической публицистике («Бабий Яр», «Наследники Сталина», «Танки идут по Праге…»).

Оказавшись в начале лета 1961 года, вместе с Анатолием Кузнецовым, впервые в Бабьем Яру, Евтушенко вскоре написал об этом стихи. Возможно, он коротко посетил Бабий Яр еще раз — в августе или сентябре, после чего кое‑что поправил в первоначальном тексте.

Евтушенко давно собирался написать стихи об антисемитизме , так что к своему «Бабьему Яру» был хорошо подготовлен. Наверняка слышал о гонениях на синагоги и других антисемитских «художествах» на Украине, резко усилившихся в начале 1960‑х. Но ничто не могло сравниться с впечатлениями от посещения Лукъяновского еврейского кладбища в Киеве, где

…кругом тысячи, десятки тысяч поверженных, разбитых, исковерканных памятников… Все памятники, все до единого, уничтожены…

…не было ни одного целого памятника. Ни одного! Ни одной целой фарфоровой фотографии, ни одной неиспохабленной эпитафии, — матерные визги, неспешно выбитые подручным инструментом на теле лежащих памятников. «Бей жидов» — на стенах склепов и усыпальниц .

Своего рода Бабий Яр для могил!

Первоначальную версию поэмы Евтушенко отнес в «Литературку». Валерий Косолапов (1910‑1982), главный редактор, сразу же оценил полемический заряд «Бабьего Яра», как и то впечатление, которое — да еще накануне съезда КПСС — стихи произведут на читателей и на самого главного из них.

Неважно, уступил ли главред авторскому напору или, по другой версии, сам захотел напечатать поэму в контексте предсъездовских игр, но, как бы то ни было, 19 сентября 1961 года поэма Евтушенко увидела свет. На последней полосе номера, вслед за двумя стихотворениями о Кубе, напечатан был «Бабий Яр» — ярчайшее в истории русской литературы произведение против антисемитизма:

Над Бабьим Яром памятников нет.

Крутой обрыв, как грубое надгробье.

Мне страшно.

Мне сегодня столько лет,

как самому еврейскому народу.

Мне кажется сейчас —

я иудей.

Вот я бреду по древнему Египту.

А вот я, на кресте распятый, гибну,

и до сих пор на мне — следы гвоздей.

Мне кажется, что Дрейфус —

это я.

Мещанство —

мой доносчик и судья.

Я за решеткой.

Я попал в кольцо.

Затравленный,

оплеванный,

оболганный.

И дамочки с брюссельскими оборками,

визжа, зонтами тычут мне в лицо.

Мне кажется —

я мальчик в Белостоке.

Кровь льётся, растекаясь по полам.

Бесчинствуют вожди трактирной стойки

и пахнут водкой с луком пополам.

Я, сапогом отброшенный, бессилен.

Напрасно я погромщиков молю.

Под гогот:

«Бей жидов, спасай Россию!» —

насилует лабазник мать мою.

О, русский мой народ! —

Я знаю —

ты

по сущности интернационален.

Но часто те, чьи руки нечисты,

твоим чистейшим именем бряцали.

Я знаю доброту твоей земли.

Как подло,

что, и жилочкой не дрогнув,

антисемиты пышно нарекли

себя «Союзом русского народа»!

Мне кажется —

я — это Анна Франк,

прозрачная,

как веточка в апреле.

И я люблю.

И мне не надо фраз.

Мне надо,

чтоб друг в друга мы смотрели.

Как мало можно видеть,

обонять!

Нельзя нам листьев

и нельзя нам неба.

Но можно очень много —

это нежно

друг друга в темной комнате обнять.

Сюда идут?

Не бойся — это гулы

самой весны —

она сюда идет.

Иди ко мне.

Дай мне скорее губы.

Ломают дверь?

Нет — это ледоход…

Над Бабьим Яром шелест диких трав.

Деревья смотрят грозно,

по‑судейски.

Всё молча здесь кричит,

и, шапку сняв,

я чувствую,

как медленно седею.

И сам я,

как сплошной беззвучный крик,

над тысячами тысяч погребенных.

Я —

каждый здесь расстрелянный старик.

Я —

каждый здесь расстрелянный ребенок.

Ничто во мне

про это не забудет!

«Интернационал»

пусть прогремит,

когда навеки похоронен будет

последний на земле антисемит.

Номер «Литературки» с «Бабьим Яром» Евтушенко был раскуплен вмиг, стихи эти прочла вся читающая страна — вся почти что буквально . Прочитанные и перечитанные, стихи обжигали авторской смелостью и выплеснувшейся правдой . Даже вызвав по себе несколько коридорных антисемитских залпов‑«ответок», стихи оставляли в читателях светлое ощущение подземного тепла и отблеск надежды.

Сами экземпляры номера «Литературки», в котором стихи увидели свет, неизбежно становились реликвиями в интеллигентных — не обязательно еврейских — домах и семьях. Их оставляли и хранили — кто весь номер газеты, кто страничку с публикацией, кто вырезку с подборкой Евтушенко. Те, у кого не было живого номера, переписывали или перепечатывали себе текст на машинке — и тоже хранили . В моей семье, например, для хранения архива был приспособлен «Подарок первокласснику» — вместительная коробка из плотного картона, если не из папье‑маше.

Евтушенко писал, что телеграммы от незнакомых людей стали приходить ему уже в день публикации: «Они поздравляли меня от всего сердца» . После телеграмм повалили письма — около десяти тысяч.

Среди них были, конечно, и от антисемитов, недовольным поэмой остался и Хрущев. Но именно поэма «Бабий Яр» принесла Евтушенко поистине всемирную известность и славу. Ее перевели на 72 языка, не считая язык музыки, а среди первых ее переводчиков оказался великий Пауль Целан.

В номинациях Евтушенко в 1963‑м и 2008 годах на Нобелевскую премию «Бабий Яр» и резонанс, связанный с поэмой, выглядели основным аргументом.

Кому‑то, чтобы «обжечься» о Бабий Яр, понадобились еще и Дмитрий Шостакович с его Тринадцатой симфонией, и роман‑документ Анатолия Кузнецова. Но табу было снято именно поэмой Евтушенко. И даже в том, что спустя 15 лет — в 1976‑м — в Бабьем Яру все же появился монумент, была его заслуга .

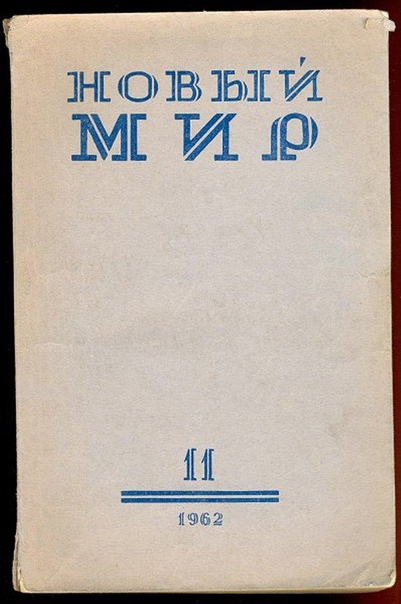

Примерно в это же время можно было несколько раз «обжечься» об «Новый мир» — главный в те годы толстый литературный журнал страны. В 1960‑м он начал, номер за номером, печатать воспоминания Ильи Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь». Слой за слоем, мемуарист открывал для своих читателей — прежде всего для интеллигенции — табуированные советской властью пласты русской и европейской истории, литературы и живописи . Так, для исследования Осипа Мандельштама, например, значение этого мемуарного сериала неоценимо.

Вместе с тем сам сериал — уже в силу своей рассредоточенности во времени — ожогом быть не смог. Исповедью — да, окном в историю, открытием, просветительским проектом, глотком кислорода — мог, а ожогом, как поэма Евтушенко, — нет.

Зато ожогом стала повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», вышедшая в ноябрьской, 1961 года, книжке «Нового мира». Владимир Лакшин вспоминал:

Через два‑три дня о повести неизвестного автора говорил весь город, через неделю — страна, через две недели — весь мир. Повесть заслонила собой многие политические и житейские новости: о ней толковали дома, в метро и на улицах. В библиотеках 11‑й номер «Нового мира» рвали из рук. В читальных залах нашлись энтузиасты, сидевшие до закрытия и переписывавшие повесть от руки. <…>

Редакции разрешили допечатать к обычному тиражу — дело неслыханное — 25 тысяч экземпляров. В ближайшие дни после выхода номера заседал многолюдный, с приглашением гостей, как тогда полагалось, Пленум ЦК. В киосках, расположенных в кулуарах, было продано свыше 2 тысяч экземпляров 11‑го номера. Вернувшись с Пленума, Твардовский рассказывал, как заколотилось у него сердце, когда в разных концах зала замелькали голубенькие книжки журнала» .

Повесть, по словам Андрея Колесникова, «открыла шлюзы» и «перевернула… сознание целой страны» . В то же время ее выход мог — а по ожиданию некоторых и должен был — повлечь за собой ответную запретительную реакцию: «отдачу пружины», как это называла Н.Я. Мандельштам .

К метафоре ожога в общественном восприятии в советское время приближались и другие яркие произведения. Такие, например, как двухсерийный документально‑публицистический фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» (1965), роман Виталия Семина «Нагрудный знак „ОСТ“» (1976) или игровой фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние», снятый в 1984‑м и выпущенный на экраны в 1987‑м. Все они тянули за собой — как бы вводили в читательский или зрительский оборот — огромные тематические пласты, в том числе зарождения и функционирования тоталитаризма, рабского принудительного труда остарбайтеров в Германии или природы диктаторских режимов.

История семьи Вайс: ожог кинематографом

В том же 1961 году, что и «Бабий Яр» Евтушенко, в крошечном частном американском издательстве Quadrangle Books увидела свет грандиозная историческая эпопея Рауля Хильберга под названием «Уничтожение европейских евреев» . А могла бы выйти еще раньше, да еще в престижном издательстве Принстонского университета, если бы Ханна Арендт, автор фундаментального «Происхождения тоталитаризма» (1951), не посоветовала внутреннему рецензенту книги Хильберга его заявку отклонить.

Между тем книга Хильберга, введя в научный оборот колоссальный фактографический пласт, впервые дала внятное представление о логистике и технологии Холокоста. Она произвела очень сильное впечатление, но почти исключительно в узком кругу специалистов‑историков. А также отрицательное впечатление — в другом узком кругу, членов «Совета евреев из Германии» .

«Уничтожение европейских евреев» Хильберга можно назвать книгой‑вехой, но бестселлером или книгой‑«ожогом» она не стала.

Зато книга самой Ханны Арендт «Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла» (1963) с функционалом и ролью «ожога» справилась отлично.

С 11 апреля по 15 декабря 1961 года в Иерусалиме проходил процесс над Адольфом Эйхманом — «архитектором Холокоста», как его называли. Бывшего оберштурмбанфюрера СС, заведовавшего в РСХА отделом, непосредственно отвечавшим за «окончательное решение еврейского вопроса», повесили 1 мая 1962 года.

Арендт присутствовала на суде в качестве корреспондента The New Yorker и составила свою книгу из журнальных репортажей. Ее волновали не столько факты, сколько юридическая и моральная стороны вопроса.

Каково это быть жертвой? И если жертвой, то — сопротивляющейся, как разъяренный бык, или несопротивляющейся — овечкой, уповающей только на Б‑жье вмешательство или, что одно и то же, на мешпуху, на счастье погибнуть среди своих?

И каково это быть палачом? Бесчеловечным убийцей, забрызганным кровью и мозгами жертв, или банальным палачом‑бюрократом в нарукавниках, всего лишь планирующим действия палачей и их эффективность?

И каково — евреями‑коллаборантами (членами юденрата или еврейской полиции), сотрудничавшими как с жертвами, так и с палачами, но почти всегда в интересах последних? Не тянут ли они на «пособников палачей» и не ложится ли в таком случае часть вины за Холокост на самих евреев?

Все эти вопросы прозвучали остро и горячо, они больно били по самосознанию немцев, но еще больнее — по самосознанию евреев. Полемика была жаркой, граничащей с травлей. И, благодаря этому «жару», книга Арендт стала не только классической, переведенной на все основные языки , но еще одной книгой‑«ожогом», нашедшей отклик у самого широкого читателя.

Возможно, однако, что самым жгучим ожогом на тему судеб европейского еврейства стал все‑таки фильм, точнее телефильм. Я имею в виду показ весной 1978 года в США четырехсерийного восьмичасового художественного телесериала «Холокост. История семьи Вайс» режиссера Марвина Хомски и сценариста Джеральда Грина.

Фильм транслировался на канале NBC на протяжении четырех вечеров — с 16 по 19 апреля 1978 года, его посмотрела ровно половина страны. С учетом европейских показов и повторного показа в США число зрителей составило более 220 млн. чел.

В январе 1979 года фильм показывали и по немецкому телевидению, причем каждая серия сопровождалась круглым столом в студии с участием историков. Было зафиксировано 20 млн. просмотров (что составляло почти половину взрослого населения ФРГ).

Чтобы предотвратить эту трансляцию, правые радикалы пытались даже повредить телекоммуникационные вышки. Но главные последствия и реакция на фильм были иными. В частности, отмена в Германии срока давности применительно к преступлениям против человечности, введение проблематики Холокоста в школьную программу и закрепление самого слова Холокост в политическом дискурсе и в обиходе.

Фильм рассказывал о судьбе в нацистские годы двух вымышленных берлинских семей — еврейской семьи художника Карла Вайса, женатого на немке Инге Хельм‑Вайс, и немецкой семьи Эрика Дорфа, высоко поднявшегося по карьерной лестнице в СС. Обе семьи в конце концов погибают.

В жанровом смысле это была типичная голливудская мелодрама, «мыльная опера», как с некоторым снобизмом назвал ее Эли Визель. Но целевая аудитория картины — отнюдь не евреи и не историки Холокоста, а те, кого называют широкой публикой.

Эта публика не следила за процессом Эйхмана, не читала ни Хильберга, ни даже Арендт и не посещала соответствующие музеи и выставки. Вместо этого она, затаив дыхание, посмотрела минисериал «Холокост» и вдруг открыла для себя то, что немцы вытворяли с евреями.

Для немецкого сегмента этих телезрительских миллионов существенно было еще и то, что речь в фильме идет не о каких‑то средневековых крестоносцах, а буквально об их отцах. И тогда дети стали их спрашивать: «Папа, а что ты делал во время войны? А почему ты нам ничего об этом не рассказывал?..»

Выход «Холокоста» на телеэкраны стал, с одной стороны, медиаударом по отрицателям Холокоста в США и Европе, а с другой — поспособствовал консолидации и институционализации последних.

Слабой попыткой противодействия с их стороны был выход летом 1978 года собрания «отрицательских» эссе Пауля Расинье «Развенчание мифа о геноциде» и демонстрации у здания NBC в Нью‑Йорке в сентябре 1979‑го против повторного показа телефильма.

Корреспондент NBC спросил тогда одного из рядовых участников демонстрации, почему тот протестует. И получил в ответ:

«Потому что это сионистская попытка навязать американцам комплекс вины и чтобы мы не могли объективно оценивать нашу ближневосточную политику миллиардов долларов налогоплательщиков, выброшенных на израильские военные нужды». — «Но разве Нюрнбергский трибунал не доказал подлинности Холокоста?» — «Нет, сегодня уже ни один серьезный историк не воспринимает их иначе как неправедный суд победителей». — «И что же: евреев в Германии не убивали?» — «Нет, в Германии была только дискриминация евреев, и правительство стремилось отправить их в эмиграцию, но не уничтожить» .

Насколько же может преуспеть пропаганда «отрицателей», и насколько глубоко может «самообразоваться» в ее контексте любой желающий! Комплекс вины упоминается здесь уже не в отношении Германии, а применительно к США и в контексте ближневосточного арабо‑израильского конфликта, в котором на место жертв подставляют арабов, а на место палачей — Израиль и США.

До известной степени наследником и продолжателем эффекта игрового «Холокоста» стал документальный фильм Клода Ланцмана «Шоа» (1985) продолжительностью девять с половиной часов. Фильм состоит исключительно из интервью на разных языках, да еще не с синхронным, а последовательным переводом. Тематически и географически они распределены между Варшавским гетто и тремя лагерями смерти — Треблинкой, Аушвицем и Хелмно.

Среди собеседников Ланцмана представители как жертв (Авраам Бомба и Ричард Глазар в Треблинке, Рудольф Врба и Филипп Мюллер (пожалуй, самый незабываемый персонаж) в Аушвице, Шимон Сребник и Мордехай Подхлебник в Хелмно), так и палачей (офицер СС Франц Сухомель, объясняющий устройство газовой камеры , Франц Грасслер, нацистский администратор Варшавского гетто), а также косвенные или «нейтральные» свидетели и очевидцы из поляков (Ян Карский — агент польского правительства в изгнании в Варшаве, Генрик Гавковский — машинист эшелонов в Треблинку, жители польских деревень возле Треблинки, с улыбкой повторяющие жуткий жест своих родителей: бжик‑бжик по еврейском горлу: мол, все, капут, смерть!) и историк Рауль Хильберг, объясняющий логистику Холокоста.

Казалось бы, банальный и скучный замысел. Но в итоге это выглядит совсем не так: режиссер выстраивает свои интервью и молчаливые натурные съемки в подлинный композиционный шедевр, лишь на первый взгляд бессюжетный и хаотический. На самом деле весь образный строй фильма вопиет о трагедии — и не только в прошлом, к чему уже попривыкли, но и в настоящем: бжик‑бжик!

Справедливо уловив в этом главный «подвох», в самой Польше Ланцмана и его фильм остро критиковали. Разумеется, за односторонность и игнорирование подвига тысяч польских «Праведников мира», спасавших, а не убивавших евреев во время войны.

О вермахте и СС: ожог выставкой

Не каждое значимое историко‑культурное событие может претендовать на то, чтобы «обжечь» собой общество. Тем не менее время от времени такие события случаются. И теперь речь пойдет о Германии.

Wehrmachtausstellung — передвижная выставка Гамбургского института социальных исследований о вермахте — экспонировалась в 1995‑2004 годах во многих городах Германии и Австрии.

Точнее были две выставки, несколько отличавшиеся друг от друга даже названиями. Первая называлась «Война на уничтожение. Преступления вермахта в 1941‑1944 годах». Стартовав в Гамбурге 5 марта 1995 года, в 1995‑1999 годах она демонстрировались в 34 городах Германии и Австрии, причем всюду выстраивались длинные очереди и общее число посетителей приближалось к миллиону.

Вторая «редакция» выставки — «Преступления вермахта. Масштабы истребительной войны 1941–1944 годов» — экспонировалась в 2001‑2004 годах. Необходимость доработки выставки была вызвана некоторыми ошибками в первом «изводе», но никак не сменой концепции.

Центральным тезисом было утверждение — весьма болезненное для немцев — о том, что вермахт активно участвовал не только в боевых действиях, но и в уничтожении населения противника, особенно евреев и цыган.

Этот тезис и наглядно демонстрировавшая его выставка расколола респектабельное немецкое общество настолько, что в Мюнхене, колыбели известно чего, дошло до рукоприкладства между сторонниками преступности (с одной стороны) и «святости» (с другой) вермахта, то есть между левыми и правыми.

Дело в том, что в послевоенном немецком обществе пестовался и постепенно сложился некий бюргерский консенсус, заключавшийся в следующем. Да, Вторая мировая война была ужасна, как никакая другая, развязал ее Адольф Гитлер, но все ее ужасы — и Аушвиц, и Бабий Яр, и Орадур (список условен, ибо бесконечен) — это придумка сумасшедших одиночек‑главарей и дело рук эсэсовцев, гиммлеровских отморозков, тогда как германская армия — вермахт, «наши мальчики» — вели войну чуть ли не по рыцарским законам. Солдаты и офицеры не беспредельничали, а лишь честно выполняли свой воинский долг. В общем, слава героям.

При этом никто себя не спрашивал, как же весьма скромными силами эсэсовцев можно было наломать столько дров по всей Европе и даже в Африке? Те же военнопленные, что погибали зимой 1941/1942 годов сотнями тысяч, содержались вовсе не в концлагерях, а в обыкновенных дулагах, офлагах и шталагах, управлявшихся вермахтом. Тем самым вермахтом, который неплохо взаимодействовал с СС по специальным весенним, 1941 года, договоренностям между Гиммлером и Кейтелем.

Выставка основательно документировала и это взаимодействие, и все то, что вытворяли эти «рыцари» в Белоруссии, Югославии, на Крите — повсюду, где оставались несогласные с Адольфом Гитлером. Благо и солдаты, и офицеры — чуть ли не вопреки инструкциям — охотно позировали и со смаком запечатлевали своими «лейками» и «кодаками» экзотику экзекуций: расстрелы, виселицы, обрезания бород старикам‑евреям и прочие увеселения. И это все — одни эсэсовцы?

Устроители выставки не только поставили этот вопрос, но и заострили его, на каковой «шампур» раз за разом стали «накалываться» разные события.

То спонсора выставки — табачного мультимиллионера Яна‑Филиппа Реетсму — злоумышленники похитят, то показ выставки в стенах Бундестага сами депутаты (большинство тогда было за ХДС‑ХСС) запретят, то возникнут стычки между сторонниками и противниками, как в Мюнхене, или взрыв бомбы, как в Саарбрюккене, где местное отделение ХДС, тогда еще не левоцентристской, а правоконсервативной партии, заявило, что не позволит «опорочить наших отцов как преступников и убийц, а с ними и множество мёртвых, которые больше не могут защищать себя».

Так или иначе, выставка о вермахте, перемещаясь по стране и повсюду разоблачая миф о его «пушистости», стала для немецкого общества ожогом.

В некотором смысле эта выставка — арьергардные бои так называемого «спора историков» середины 1980‑х годов, в котором сторонники релятивизации истории и снятия с немцев не только вины, но и ответственности за национал‑социализм потерпели поражение.

Не менее глубоко немецкое общество поразила — а многих и ранила — книга гарвардского профессора‑социолога и американского еврея Даниэля Гольдхагена «Охочие палачи Гитлера. Обыкновенные немцы и Холокост» , разошедшаяся неслыханными (80 тысяч экземпляров и больше) для исторических штудий тиражами. Она вышла в 1996 году, вскоре после запуска выставочного проекта, став для немецкого обывателя следующим мощным раздражителем, новым ожогом.

Главный тезис Гольдхагена: антисемитизм существовал где угодно, в том числе был присущ правителям разных стран, но только Гитлер и лишь немецкий народ в единстве и согласии дискриминировали, преследовали и убивали евреев в таких количествах и с таким энтузиазмом. Почему? Потому что являлись носителями не обычного бытового, а некоего особенного антисемитизма, который Гольдхаген назвал «элиминаторским».

Провокативно, не правда ли?

При этом Гольдхаген опирался на документы процессов над национал‑социалистами из Людвигсбурга и на исследование Кристофера Р. Браунинга о 101‑м резервном полицейском батальоне, самозабвенно трудившемся в генерал‑губернаторстве над «окончательным решением» еврейского вопроса. Докопался он до того, что энтузиазм палачей был столь высок, что даже неадекватен степени принуждения: на весь батальон из 500 человек нашлось всего 12 отказавшихся стрелять в евреев.

Остальные 488 рассматривали евреев не как людей, а как зло, которое необходимо искоренить, поэтому они пытали и убивали без сострадания и угрызений совести. И дело не в том, что они были убежденными наци, а в том, что они были самыми обыкновенными, заурядными, банальными немцами.

А коли так, то Холокост, по Гольдхагену, это порождение не национал‑социалистической идеологии, а неких тайных устремлений немецкого народа. При этом добровольных палачей было предостаточно и среди поляков, и среди украинцев, и среди литовцев, и среди русских.

И, сколько бы Гольдхаген ни отнекивался, но его концепция, в сущности, это утверждение немецкой коллективной вины, да еще как расистской, врожденной. Что, разумеется, встретило и колоссальный отпор у коллег, и огромный отклик у читателей, в том числе у немцев.

И дискуссию среди немцев — да еще на фоне выставки о вермахте — американец учинил на славу.

Книга Гётца Али «Гитлеровское народное государство, грабеж, расовая война, национал‑социализм» (2005) вновь породила большую полемику у историков, но такого же читательского успеха, как у Гольдхагена, не вызвала, хотя касалась той же темы — природы успеха коллаборации и добровольного взаимного притяжения, даже симбиоза Гитлера и немецкого населения.

По Али, никакой расово‑генетической предрасположенности немцев к людоедству не существует, а если и существовала бы, то дело не в ней. Гитлер просто‑напросто «прикупил» свой народ.

Как же он это сделал?

Через склонность к дисциплине и послушанию, через денежные или вещевые подачки и через иллюзию социальной справедливости.

Вот, например, перечень мер, осуществленных при Гитлере в мирное время: введение для рабочих и служащих оплачиваемых отпусков; удвоение числа нерабочих дней; развитие массового туризма, в том числе для рабочих; создание первой модели дешевого народного автомобиля (Volkswagen); поощрение семей с детьми — выплата им пособий за счет налогообложения холостяков и бездетных пар; зачатки системы пенсионного обеспечения; введение прогрессивного налогообложения; развитие страхования; защита должников от принудительного взыскания долга путем продажи имущества.

В военные годы национал‑социалистическое правительство прежде всего озаботилось продовольственной безопасностью и рационами питания населения в тылу, оно защищало рейхсмарку, чтобы не допустить инфляции. Семьи солдат получали за них 85% чистого заработка до призыва (в то время как семьи британских и американских солдат — менее 50%). Да и сами военнослужащие запредельно перегружали почту своими посылками из оккупированных стран. Так что можно сказать, во время войны большинству немцев жилось лучше, чем до нее.

Две трети реальных доходов бюджета во время войны составляли поступления из иностранных (оккупированных и вассальных) стран и «расово чуждых» (евреи, иностранные принудительные рабочие) источников. Бюджетная политика Гитлера, говорит Али, с самого начала была авантюрной, ориентированной на ожидаемые будущие доходы (поэтому, начиная с 1935 года, публикацию госбюджета закрыли). Перевооружение Германии, позволившее ликвидировать безработицу и повысить покупательную способность масс, осуществлялось за счет гигантских кредитов, приведших к быстрому росту внутреннего государственного долга. Выход был только во внешней экспансии (аншлюс Австрии, захват Судетской области, а затем и остальной Чехословакии и т.д.) и экспроприации и реквизиции еврейского имущества и финансов.

В 1942 году президент рейхсбанка Функ и рейхсфюрер СС Гиммлер договорились о том, что золото (включая выломанные из челюстей зубы), драгоценности и наличность убитых в лагерях смерти поступают на хранение в рейхсбанк, который начисляет их денежный эквивалент на особый счет, зашифрованный кодовым именем «Макс Хайлигер» («святой Макс»). Менее ценные мелкие предметы (часы, перочинные ножи, авторучки, портмоне и пр.) продавались через маркитантские лавки фронтовикам, а хорошую одежду и обувь могли приобрести «фольксдойче» и переселенцы из числа «фольксдойче». Но выручка от этих продаж все равно шла государству: со счета «Макс Хайлигер» она переводилась на соответствующую графу военного бюджета.

Иными словами, финансирование войны было организовано по принципу мошеннической пирамиды, только очень большой. И, чтобы не лопнуть, она должна была из года в год подпитываться новыми войнами и победами, аннексиями и контрибуциями. Разогнавшись, Гитлер уже не мог остановиться.

«Соседи». Книга‑ожог

Страшные погромы, прокатившиеся в первые недели немецкой оккупации по «восточным кресам» в Польше, долгие годы оставались плотно прикрытыми двойной завесой — из молчания и умолчания.

В послевоенные годы прокуратура еще искала убийц, десятки поляков были обвинены в преступлениях против соседей‑евреев.

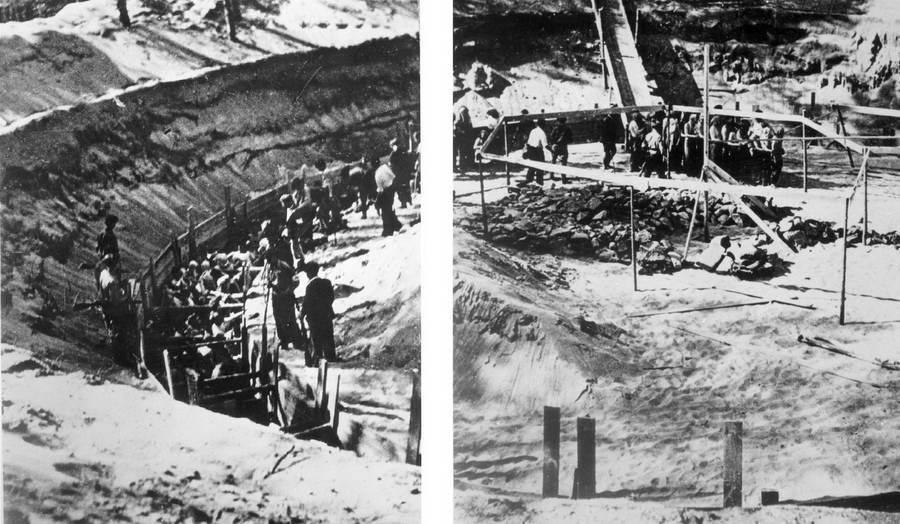

Самым зверским выглядел погром 10 июля 1941 года в Едвабне, где сотни евреев сгорели живьем в сарае.

Следствие, проведенное в 1948–1949 годах УОБ Ломжинского повята, завершилось судебным слушанием в окружном суде в мае 1949 года (так называемый «процесс Рамотовского и других»). Обвинительный акт касался 22 жителей Едвабне, признанных судом «фашистско‑гитлеровскими преступниками». 11 обвиняемых были приговорены к тюремному заключению сроком от 8 до 15 лет, один — к смертной казни, впоследствии замененной 15 годами тюрьмы.

А в 1953 году в том же ломжинском суде проходил так называемый «процесс Собуты», посвященный аналогичному событию — сожжению евреев в Радзилове 7 июля 1941 года. Он завершился оправданием обвиняемого за отсутствием достаточных доказательств .

Концепция изменилась, и осмысление этого «ужаса и урока истории» забуксовало столь успешно, что ушло в подполье и, казалось, уже никогда не выйдет на поверхность.

Но история — что рудная жила в скальной породе: она вся под слежалой архивной землей, сигналы через которую не проходят, но она затаилась в терпеливом ожидании своего искателя и взрывника. И такой человек пришел. Звали его Ян Томаш Гросс, 1947 года рождения: американский историк и социолог польско‑еврейского происхождения, специалист по восточноевропейской истории.

Опираясь на следственные дела из польской прокуратуры и на эго‑документы как с польской, так и с еврейской сторон , он обобщил и обнародовал достоверно установленные исторические факты — именно те, которые Польша предпочла бы не знать, не помнить и не слышать.

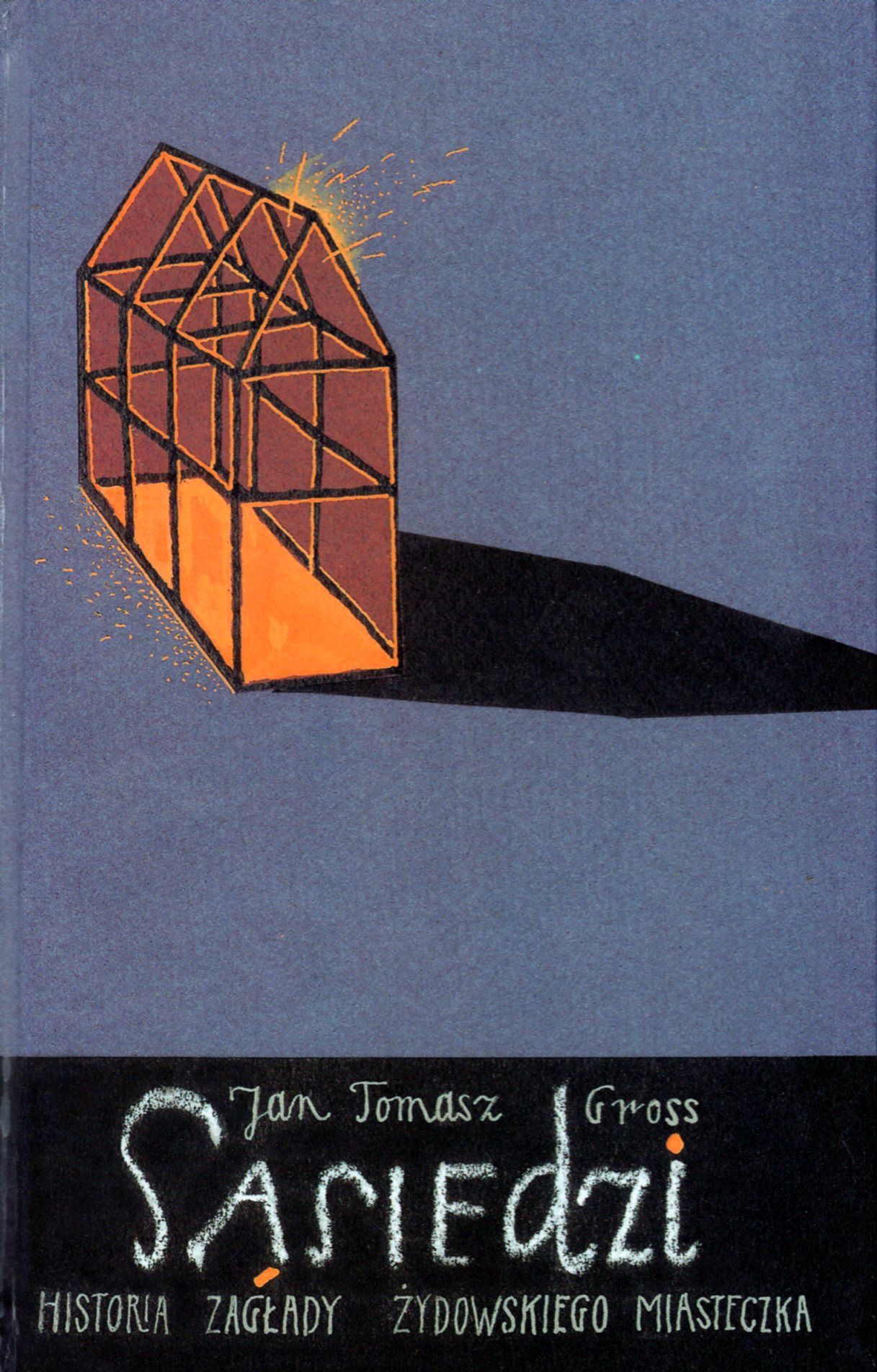

В 1999 году в толстенном сборнике под названием «Непровинциальная Европа» — книге в честь профессора Томаша Стшембоша — вышла статья Гросса, а в ней — центральное свидетельство об этом сарае в огне: сообщение Шломы Вассерштайна. А в мае 2000 года, в издательстве «Центра Пограничье» в городке Сейны, что рядом с польско‑литовской границей, вышла его крошечная, всего около 100 страниц, книга, скорее даже брошюра, об этих событиях. На обложке — скромное, но сразу прозвучавшее зловещим название: «Соседи. История уничтожения еврейского местечка» .

Сам факт, что в Едвабне произошло зверское убийство, был известен и до выхода книги Гросса. В самом городке это было секретом Полишинеля. Все там всё знали — и, самое поразительное, не особо стыдились. Ребятня хвасталась друг перед другом, чей папка сколько жидов на тот свет отправил.

Но решения судов 1949 и 1953 годов не афишировались, благодаря чему всю пролитую еврейскую кровь удавалось списывать, как и повсюду в Польше, на немцев.

Гросс же, опираясь на архивы, доказал, что погром был учинен и исполнен местными жителями самостоятельно — может быть, с немецкого ведома и благословения, но безо всякой немецкой помощи.

Тут следует сделать оговорку. Первой — и хронологически, и по смыслу — завесу над Едвабне приподняла кинодокументалистка Агнешка Арнольд. В 1999 году вышел ее двухсерийный фильм «Где мой старший брат Каин?» (первоначальное название «Соседи» ), основанный на беседах с жителями городка. Но показан он был по польскому телевидению на протяжении двух вечеров уже в апреле 2001 года.

Гросс же увидел его в неформальной обстановке еще в 1998 году, и именно тогда впервые осознал: нет, это были не немцы!..

Первым же, кто вообще упомянул Вонсош, Едвабне и Радзилов как места антиеврейского террора, сходные с Кишиневом, был Шимон Датнер. Он сделал это еще в 1966 году — в Бюллетене ZIH, библиографически описанном под этим годом, но фактически вышедшем только в 1969 году. О субъектах самого преступления он мог позволить себе высказаться тогда только так: «главным образом немцы», но оставил читателям ключик к истине, упомянув Кишинев.

Первыми публикаторами страшной правды о погроме в Едвабне выступили журналисты Данута и Александр Вранишевские, — тоже не Гросс!

В 1988 году в ломжинской газете «Контакты» вышел их материал под названием «…Ах, кабы жить», правда, отмеченный не только сомнением в правдивости приводимых свидетельств, но даже уверенностью в их ложности .

В 1999 году, напомним, вышла публикация Яна Гросса в сборнике Томасу Стшебошу: этот текст натолкнул журналистов Анджея Качиньского и Габриэлу Щестны на собственные штудии. И их газетные статьи, вышедшие в начале мая 2000 года и содержавшие ссылки на Гросса, ничуть не отняли у него сенсацию, а лишь «поработали на разогреве».

И наконец в конце мая 2000 года — за год с небольшим до 60‑летия огненной трагедии в Едвабне — появились «Соседи» Яна Гросса.

Книга сразу и вдребезги расколола польское общество. Как если бы наконечник безжалостной бормашины, пройдя через омертвевший канал, наткнулся на совершенно живой, полный сенсоров и ресантиментов нерв. Общество испытало болевой шок, от которого взвыло и взлетело до потолка!

Расставание с окаменелостями — процесс хотя и болезненный, но еще не шоковый. Даже к упреку в бытовом антисемитизме в Польше привыкли: мол, эдакая разновидность личной свободы, Бог и колосьев не сравнял, а люди все разные, так что любить евреев или не любить — дело житейское. Только был этот антисемитизм каким‑то ненастоящим, поверхностным, лубочным — эдаким антисемитизмом‑лайт для туристов, как будто дело происходит в краковском Казимеже.

С настоящим же польским антисемитизмом — мутным, как самогон, липким, как пиво, тягучим, как воскресная проповедь, угрюмым, как сыч, затаившимся, как месть, и не боящимся в итоге ни крови, ни греха, — он имел мало общего. Но именно к нему, к настоящему, Гросс и пробурил своей книгой канал, вытащил его из‑под спуда на поверхность, на свет: смотрите, панове, любуйтесь! Ужасайтесь то есть.

Потому‑то с «Соседями» всё вышло иначе. Наружу вырвалась скопившаяся под землей, как метан, страшная правда о состоявшихся в Польше там и здесь массовых убийствах евреев, пусть с ведома и благословения немцев, но инициированных и осуществленных поляками — земляками и соседями убитых. Убийствах, по своей звериной жестокости превосходивших нацистские эксцессы и совершенных с готовностью, радостью и огоньком.

Правда эта лишала поляков самого для них дорогого — благородного нарратива о Польше как «Христосе народов»: вечном польском героизме и вечном польском мученичестве. Гордые богатыри и благородные жертвы вдруг обернулись палачами и зверями, с первым же лучом безнаказанности по‑садистски убивающими своих вчерашних соседей, глумящимися над их плотью, беззазорно громящими их дома и, выпуская пух из перин, жадно грабящими их имущество.

Да вы что, пан профессор! Чтобы самые обычные набожные поляки из обычного польского городка вот так взяли и «…поубивали всех своих еврейских соседей, большинство из них спалив в амбаре!!! Полторы тысячи человек!» ? Чтобы «самодельные», «авторские» погромы как инструмент жидомора (Холокоста) — прямо под сияющие радостью и торжеством (или отведенные в ужасе, неважно) глаза польских соседей?

Нет, к такому саморазоблачению национальное историческое сознание Польши было совершенно не готово.

А между тем реалии ведь таковы, что Польша по итогам войны избавилась на своей территории от любых не‑поляков. В результате Холокоста — от евреев, а в результате обменов и депортаций послевоенного мира — от других меньшинств: немцев, украинцев и белорусов. После чего стала едва ли не самой моноэтнической и монорелигиозной страной в Европе.

Как только пациент в зубоврачебном кресле очнулся от шока и пришел в себя, он тотчас же вскочил, принялся клеймить дантиста и всё отрицать: «Да это не мы! Не мы это! Это всё немцы, это они звери!» А потом вдруг сник, затих и потребовал себе общий наркоз: «А если и мы, то только если вместе с немцами, под их диктовку и по их команде!»

Именно таким путем — через гнев, ужас, стыд, неприятие и отталкивание от реальности — прошагало, вероятно, большинство польских читателей Гросса. И, сколько бы тот ни напоминал, что отрицание исторической правды во имя национальных мифов — это инфантилизм, большинство предпочитало именно его.

Впрочем, были и другие идеологические «маршруты».

Например: «Что было, то было, давайте перевернем страницу, нечего вчерашний снег ворошить!»

Или: «Было или не было — неважно, но так им, жидам, и надо! Нечего было с Советами якшаться и заигрывать!» Да еще и с источниковедческим довеском: какое доверие может быть к этому американскому полуеврею, спекулирующему на признаниях, пытками вырванных НКВД после войны на допросах у несчастных поляков — жертв всех мыслимых диктатур, а теперь еще и еврейской клеветы?..

К феноменальной новизне и шокирующей болезненности своей книги, пожалуй, не вполне готов оказался и сам автор. Но он все же отдавал себе отчет в том, «…как трудно писать эту историю — масштаб преступления огромен, но текст должен быть очень сдержанным. Приходилось постоянно гасить эмоции. Короткие главы, очень короткие, чтобы успеть перевести дыхание» .

Общественный резонанс и силовое поле «Соседей» Яна Гросса оказались неслыханными по своей мощи и длительности воздействия. Основными дискуссионными площадками стали Rzeczpospolitа и «Газета Выборча», предоставлявшие свои страницы для представителей обеих сторон, с антигроссовской позицией ассоциировались католические издания — Tygodnik Powszechny и «Радио Мария».

К июлю 2001 года число статей, интервью и прочих публикаций, связанных с Едвабне, перевалило за тысячу. Спустя год об этом событии знал каждый второй поляк, а среди людей с высшим образованием — четверо из пяти . К середине 2001 года, то есть за год, «Соседей» Яна Гросса прочла или знала уже вся Польша, чему способствовал и брошюрный формат издания (книгу передавали друг другу для прочтения).

Половина страны ужаснулась и устыдилась, а другая — возмутилась и возбудилась, потребовала эксгумации и верификации.

Эта другая половина и есть опора польского антисемитизма, причем настоящего, а не показушного, лубочного. Никто не ожидал, что эта половина все еще такая большая и пассионарная! После выхода «Соседей» социологические замеры антисемитизма в Польше скакнули вверх.

Ванагайте и Зурофф: свои или чужие? Ожог экспедицией

Книга литовки Руты Ванагайте «Свои» стала таким же ожогом для литовского населения. Типологически она очень близка к «Соседям» Яна Гросса. Это не просто перескок из одной соседней страны в другую, и из одной польской деревни — на всю плотно населенную Литву, отчасти (в Виленском воеводстве) также не чуждую «восточным кресам».

Холокост в Литве — это более 200 тысяч убитых евреев, или 94% от их общего числа. Но 200 тысяч убитых — это еще и 200 тысяч убийств, и 200 тысяч убийц . На территории современной Литвы известны как минимум 227 мест, где расстреливали евреев. Каждый литовец проживает максимум в получасовой доступности от какого‑нибудь из них.

Базовый литовский нарратив‑«транквилизатор» тот же, что и у поляков: оккупация — немецкая, и евреев перестреляли тоже немцы. Мы ни при чем.

Но это категорически не так, и Холокост в Литве уникален тем, что почти весь осуществлялся литовскими руками: расстрельными командами так называемых особых отрядов Литовской полиции безопасности и айнзатц‑командами СД, в личном составе которых также доминировали литовцы. Кроме того, имел место и Холокост «по‑литовски»: самодеятельные эксцессы в краткое время между уходом Красной армии и приходом вермахта.

Были, разумеется, и литовцы, спасавшие евреев. В их персональном перечне, составленном в 2002 году Еврейским музеем Виленского Гаона, насчитывалось 2559 фамилий. Общее количество литовских «Праведников мира» по критериям Яд‑Вашема несколько меньше: 924.

В 2012 году Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы подготовил список людей, лично участвовавших в Холокосте — 2055 фамилий, и разместил его на своей странице в интернете.

Уже через день список убрали, и потом, кто бы его ни искал, найти никак не мог. При этом все и всячески открещивались от самой его идеи: мол, все и так сложно, мы же не суд, какое мы имеем право оглашать фамилии, баламутить общество? (И вообще: «Достали уже эти евреи! Все им мало!..»)

А если без персоналий, то с палаческой стороны рва — тех, кто охранял, конвоировал и убивал, — в Холокосте поучаствовало не менее 17‑18 тысяч литовцев.

70 тысяч из 200 тысяч евреев были систематически убиты в одном месте — в недостроенных ямах семи армейских топливных резервуаров в Понарах, что в 12 км от Вильнюса.

В тот полдень обыденный, солнечный, сочный

Украсилась почва фатою цветочной,

И птицы звенели в небесной купели,

И пыльные камни сквозь травы блестели…

И шла по дороге детей вереница.

Ошпарены страхом прекрасные лица.

А сзади несет свое грузное тело

Литовский эсэсман на грязное дело.

Кровавое действо уже предвкушая,

Он смотрит в затылки Рахильки и Шая.

Достичь совершенства в искусстве расстрела —

Его, патриота, первейшее дело.

«Куда ты ведешь нас, лесная дорога?» —

Спросила у ели Рахиль‑недотрога.

Ответил, осклабясь, эсэсовец строю:

«Местечко вам бог присмотрел неплохое».

И шуткой своей чрезвычайно довольный,

Затвор передернул он, двоечник школьный.

Катаются жилы по шее по бычьей —

Счастливый палач со своею добычей.

Куда ты, дорога? — В предместье, в Понары. —

По нары и тачки? — По пули и яры! —

…И дети идут, разобравшись по парам,

Понурой шеренгой навстречу Понарам.

…Кричит им палач: «Жидовня, раздевайтесь!

Мы все здесь свои, сосунки, не стесняйтесь!»

И сняли одежку, и ножки разули —

Чтоб хилые тельца подставить под пули.

А ров уж заполнился наполовину —

Родимые лица, и руки, и спины,

Любимые мамы к обрыву подходят

Хлопок — и их нет, и уж новых подводят.

Вот встала к обрыву и мама Рахили

— краса из красавиц, каких народили.

Одежду сняла и косу распустила,

И с вызовом смотрит в глаза крокодильи.

Убийце не выдержать этого взгляда

— отводит глаза, не отводит приклада.

Услышав «Огонь!», он спускает курок, —

И пот утирает отважный стрелок…

И все — никого не осталось от группы.

Землею присыпаны свежие трупы.

Гадюка ползет по кровавой росе.

В Понарах, в Понарах расстреляны все!

О том, что свершилось у них на глазах,

Деревья и птицы шептались в слезах.

Лес негодовал в оскверненной красе:

В Понарах, в Понарах расстреляны все!

И будто бы реквием в небе звучит.

— то ветер по соснам дремучим стучит

И ноты скрипучие сходу берет…

Но кто их услышит? Кто переведет!?..

Услышала и перевела — Рута Ванагайте.

Успешный театральный критик, публицист и театральный продюсер, она была хорошо известна в Литве. К теме Холокоста пришла через семейную историю: ее дед, умерший во время послевоенной депортации, в годы войны составлял списки на расстрел просоветских активистов‑евреев, а ее дядя, уехавший после войны в США и присылавший оттуда племяннице модные джинсы и пластинки, и вовсе был комендантом полиции в Паневежисе, так что наверняка расстреливал и сам.

Судьба послала ей встречу и колючее общение с Эфраимом Зуроффом, израильским историком американского происхождения, главой иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя, специализирующегося на розыске нацистских преступников . У него тоже был свой личный заход в эту тему, только с другой стороны рва: в Понарах расстреляли его отца.

Зурофф был непримиримым критиком и противником литовской политики памяти в отношении Холокоста в Литве. Оба, Ванагайте и Зурофф, с первой же встречи схлестнулись в жарких спорах, в ходе которых Зурофф «заработал» себе место на обложке и титуле книги Ванагайте — в качестве «врага» и соавтора .

Из расхождения позиций, дебатов и ссор соткалась идея совместной экспедиции и полевого исследования участия литовцев в массовых расстрелах евреев и грабеже их имущества.

Летом 2015 года вместе они объездили десятки расстрельных мест в Литве — и еще несколько в соседней Белоруссии, куда, тоже расстреливать евреев, часто командировали литовцев.

В Белоруссии, кстати, господствует совершенно иное отношение к Холокосту, чем в Литве, а именно старосоветское. Убитых евреев там по‑прежнему держат не за евреев, а за «мирных жителей» и «советских граждан». В огромном мемориале в Малом Тростянце — про евреев ни полслова. Ложь и умолчание, то есть полуправда, создают впечатление искусственной реальности, как в диснейленде.

Историю Холокоста, по мнению Зуроффа, искажают двумя способами: националистическим — как в Литве, и коммунистическим — как в Белоруссии : «Ни литовцы, ни белорусы не отрицают, что сотни тысяч людей были убиты. В Литве признают, что убитые были евреями, но скрывают, кто были убийцы, а в Белоруссии скрывают и кто были убийцы, и кто — жертвы. Есть только жертвы и фашисты» .

Оказалось, что Ванагайте — гений работоспособности и менеджмента. Экспедиция состоялась летом 2015 года, работа над текстом книги была завершена уже осенью, а в конце января 2016 года — под названием «Наши. Путешествие с врагом» — книга увидела свет .

Подзаголовок — «Путешествие с врагом» — это еще и название второй части книги, представляющей собой полевой дневник предпринятой экспедиции. Первая же часть книги — «Путешествие во тьму» — своего рода камеральная подготовка к ней, попытка собрать и систематизировать все то, что сможет пригодиться в поле, «на маршруте».

Книга вышла по‑литовски, и не в провинциальном, как у Гросса, а известном столичном издательстве Alma littera .

Уже от обложки книги Литву передернуло и перетряхнуло. На ней два иссеченных на буквы названия портрета: двух парней примерно одного возраста, даже немного похожих. Один — Исаак Анолик, еврей: талантливый спортсмен‑велосипедист, представлявший Литву на Олимпийских играх в Париже и Амстердаме, убитый в 1943 году в Каунасе на IX форте. Второй — литовец: лейтенант Балис Норвайша, командир вильнюсского особого отряда, прикрепленного к Понарам.

Оба они, для Ванагайте, — «наши», оба «свои», обоим она сострадает. И обоих надо одинаково — нет, не пожалеть, но хотя бы осмыслить, представить в их собственном контексте.

В таком «двойном сострадании» — смысл этической гипотезы Ванагайте, отсюда и происхождение названия книги.

С этим категорически не соглашался Зурофф, для которого убийцы это уже не люди, не трагедийные Каины‑одиночки и даже не позорная часть какого‑то народа, а просто убийцы: не личности, а винтики и шурупчики убийства, наподобие гашетки или курка: «Все не было белым и черным до самой последней минуты. До убийства. Белое и черное — таким был окончательный результат» (358).

Но после отсечения двух множеств — жертв и палачей — все же остается самая массовая, серая и молчаливая категория: не те и не другие. Например, не убийцы, но, как и убийцы, такие же ненавистники евреев. Или, вариант, не ненавистники, но просто равнодушные к убитым, смотревшие на убийства, но как бы не видевшие их, а точнее не желавшие видеть.

Кто они и как с ними быть?

Всемирно‑исторического понимания допустимости такого поведения у Зуроффа нет и к ним: все они для него — молчаливые соучастники убийства.

А для Ванагайте они все равно свои, «наши», литовцы.

По ходу экспедиции позиции «врагов» постепенно сближались. Особенно после того, как на главной площади городка Укмерге — площади Юозаса Крикштапониса — они увидели громадный памятник этому палачу евреев . Оба ощутили одно и то же — омерзение — и сошлись на том, что глорификация убийц — гнусное дело и площади не должны называться их именами или украшаться их монументами.

Самый выход книги 26 января, как и ее презентация назавтра, в Международный День памяти жертв Холокоста, в вильнюсской пиццерии — в здании, в котором при немцах был штаб того самого особого отряда лейтенанта Норвайша, — ни в коей мере не были случайностью. Ванагайте действовала «по‑голливудски», мобилизуя весь свой пиар‑опыт и театрально‑постановочный потенциал. Давила на мозоль, нажимала на электрошокер — предлагала вздрогнуть и ужаснуться.

Книга бросала дерзкий вызов ежегодному рутинному официозу, когда какой‑нибудь дежурный вице‑премьер, а то и вовсе министр или его зам завяжет темный галстук и поедет в этот день в Панеряй, где сделает скорбное лицо и прочтет по бумажке две‑три подготовленных референтами странички, подходящих к случаю. После чего возложит такой же, как в прошлом году, венок к памятнику убитым евреям, и тогда выйдет вперед скрипач‑еврей и сыграет что‑нибудь грустное и еврейское, а раввин произнесет — без бумажки и со смешным акцентом — что‑то свое, но по‑своему политкорректное и подобающее этому дню.

Но это все в Панеряе, под Вильнюсом. В другие же 226 мест убийства евреев в Литве, а в большинстве своем они в сельской местности, не придет вообще никто.

Книга Руты Ванагайте вмиг стала бестселлером. Ее первый, двухтысячный тираж разлетелся за два дня, расколов маленькую полусонную страну, в том числе и дружеский круг самого автора, на десятки читательских осколков: равнодушных не было!

И подавляющее читательское большинство оказалось резко «против». Это были читатели из самого многочисленного, советского еще поколения — поколения самой Ванагайте: само, своими глазами оно ничего не видело, а дома или в школе ему никто об этом не рассказывал.

Вот главные тезисы из народной толщи:

«Не может быть! Ложь!»

«Может, и не ложь. Но зачем выносить сор из избы?»

«Автор — предательница своего народа, паршивая овца!»

«Ей хорошо заплатили евреи (вариант: Путин)».

«Очень уж не ко времени. Отличный подарок Путину и, если хотите, угроза национальной безопасности!»

И подобная мерзость не редкость: «Так евреям и надо, потому что они все работали на НКВД».

Просто поразительно, насколько реакция большинства на книгу Ванагайте напоминала гроссовский «фидбэк» в Польше .

И все эти тезисы — от самого мягкого до самого мерзкого — показывали, насколько по‑прежнему живуч и легко мобилизуем в Литве ее антисемитизм. А то, что сама Рута Ванагайте — литовка, а не еврейка, делало ситуацию для антисемитского большинства только лишь более возмутительной: шкура!

На трагедию евреев, этих других «своих», на трагедию жертв, реакция тоже была. Десятки людей звонили или писали Ванагайте, с плачем описывая то, что они, тогда маленькие дети, лично видели или слышали:

«Для них убийство соседей — это шокирующие детские воспоминания, которыми они никогда не делились. Потому что страшно, ведь в их деревне живет кто‑то, чей отец или дед стреляли» .

Евреев тогда ведь не только убили, их еще и ограбили, о чем в «Своих» есть целая глава («Литва разбогатела»). Отчасти срезонировала литовская молодежь: внуки и правнуки убийц или молчунов, говорящие по‑английски и уже с иным, европейским, и оттого менее антисемитским, чем у родителей, мышлением. Альянс дедов и внуков!

Но масштаб и сила этих двух реакций несопоставимы. Примерно так же смотрелся бы взвод будущих «Праведников мира» — литовцев, спасавших евреев в годы оккупации, — на фоне дивизии их ненавистников и убийц.

В этой неприятной пропорции — не только горькая историческая правда, но и моральный груз. С этим знанием, а не с лукавым комплиментарным мифом, литовцам как зрелой нации и следует жить, полагает Ванагайте:

«Более зрелым человеком будешь. А не каким‑то ребеночком, который думает: я самый хороший, я самый красивый. Зрелая нация должна знать, что она способна на убийство» .

Пафос книги Ванагайте именно в этом — в призыве ко всем «своим»: повзрослеть и осознать, несмотря на горечь, правду истории. Отказаться от инфантилизма, как то же самое формулировал Ян Томаш Гросс.

Но адресаты ее призыва — молчаливые суровые литовцы — предпочли бы об этом забыть или промолчать. И предложить взамен, знакомый по Польше, нарратив о «двойном геноциде» и коммунистических репрессиях (бивших, кстати, и по евреям), чтобы самим выглядеть заправской жертвой.

Вот и врут гиды туристам каждый божий день: нацисты‑сволочи (вариант: те же и горстка литовцев‑коллаборантов) убили здесь наших любимых евреев, уничтожили наш Северный Ершалаим, а потом пришли коммунисты, гады, закрыли Еврейский музей и разрушили синагогу !

Грустно, но к нарративу литовского большинства уютно, по‑юденратовски, прислонилась и еврейская община Литвы. Тогдашняя ее председательница, госпожа Фаина К., холодно выговаривала Руте Ванагайте: мол, таких книг и без вас полно, нечего нагнетать, шумиха никому не нужна, зачем испытывать на прочность хорошие отношения с правительством и бюджетом?

«Смысл этой басни ясен — не надо басен!»

Но госпожа Фаина К. отчасти промахнулась, по узости кругозора не разглядела за плечом Ванагайте новый тренд и новый литовский мейнстрим.

Режиссер Миндаугас Яцкявичюс, уроженец городка Молетай, где было убито около 2200 евреев, в том числе 700 взрослых и 1500 детей, — треть всего населения, — обратился к городской общественности с инициативой: провести 29 августа 2016 года — в 75‑ю годовщину убийства — Марш памяти этих жертв.

Призыв был услышан, и марш состоялся: около 500 человек прошли молча от центра города до расстрельного места на окраине, где в этот день открывался памятник погибшим и состоялся трехтысячный митинг, на котором, вслед за мэром города, режиссером‑инициатором и экс‑президентом Витаутасом Ландсбергисом пафосно выступила и госпожа Фаина К.

Разве было бы такое возможно без выхода книги Руты Ванагайте?

Ей, впрочем, и самой быстро стало тесно в книжной обложке. Она, как написала Е. Гликман, словно почувствовала себя ответственной за убитых и в 2016 году вышла на новый оперативный простор. Вот суть ее предложения:

«Литовские евреи, если они не во рвах, то давно в эмиграции. Следить за этими рвами‑могилами (их 227, большинство в сельской местности) практически некому. Местные власти ответственности за это не ощущают, но говорят: там евреи — пусть они и заботятся, а мы свое для них уже ”сделали”. И тогда Рута предложила через фейсбук, чтобы люди нашли эти места рядом с собой и положили там 23 сентября — День геноцида евреев Литвы — камушек, зажгли свечку…»

Откликнулись тогда всего из семи мест, но начало доброй традиции, как и маршам памяти в Молетае, было положено.

Уже в 2017 году Марш памяти прошел в Вильнюсе — от железнодорожной станции до Понар. Среди прошедших и выступавших — премьер Литвы, посол Израиля, представитель Американского Еврейского комитета, и, очевидно, госпожа Фаина К.

Но тогда же, в 2017 году, состоялась и контратака: Ванагайте и Зуроффа, обвинивших в соучастии в Холокосте Адольфаса Рамаускаса‑Ванагаса («Ястреба»), одного из лидеров «лесных братьев», обвинили самих — в клевете на этого «голубя».

Зуроффу‑то что, он чужой, а Ванагайте, как своей, устроили такую травлю, перед которой блекнет травля Пастернака за «Доктора Живаго».

Родное издательство под нажимом разорвало с ней деловые отношения и даже отозвало из продажи непроданные в Литве экземпляры ее книг. А посол Израиля счел за благо даже посетить оскорбленную дочь «Ястреба» и тем самым — не без позора — отмежеваться от крикунов. Тот же Ландсбергис писал, что Ванагайте впору повеситься.

Прокуратура завела дело, но тотчас закрыла его — за недоказуемостью клеветнических намерений.

Ну до чего же напоминает польский кейс с клеветниками и клеветницами!

Так что же такое ожог?

В начале «Своих» Ванагайте с огорчением пишет: «Интересно, что в Литве за двадцать шесть лет независимости изменилось все, лишь в отношениях с евреями со времен статьи Томаса Венцловы “Евреи и литовцы”, написанной в 1978 году, не изменилось ничего. Только евреев не осталось — почти» (27).

Увы, это единственное на сотни страниц упоминание выдающегося эссе прекрасного русско‑литовского поэта, в котором не просто обозначены, но и сформулированы многие принципиальные для книги Ванагайте моменты. И кое‑что даже четче, чем у нее.

Дойти до литовцев в советской Литве это написанное еще в 1976 году некомплиментарное эссе могло только через самиздат или «спидолу» — из передач «Радио Свобода» . Их суммарная аудитория была явно недостаточной для того, чтобы стать шоком.

Тем не менее, эссе Венцловы достигло многих, и реакция литовского адресата на него прорвалась и даже каким‑то образом разыскала автора, делегировав ему оппонента в виде обстоятельного и доброжелательного письма условного «А. Жувинтаса», что подтолкнуло Венцлову к такому же обстоятельному и доброжелательному ответу .

В результате и тут образовался дуэт, но не литовца с евреем, как в книге Ванагайте, а литовца с еще бóльшим литовцем, терпеливо и мягко подводящим Венцлову к мейнстримному нарративу.

Мол, жидоморный литовский антисемитизм, совершенно чудовищный по своему результату («целая Литва без евреев!») — он же не в вакууме! Холокост — это просто месть, робкая и законная, за отвратительный еврейский коллаборационизм с коммунистами (от себя: ничуть не больший, чем такой же коллаборационизм литовский), за советские депортации (от себя: затронувшие литовских евреев не меньше, чем литовцев), так что, вывод, в нашем литовском антисемитизме, если уж евреям невмоготу его терпеть, как и в своем Холокосте евреи сами и виноваты!

(От себя: неужели такой мелочной, микроскопической даже аргументацией и столь мутным защитным пузырем мести можно уравновесить — в христианской стране — убийство сотен тысяч людей?..)

Лишь та книга, фильм или выставка становится «ожогом», которой оказалось под силу оказать сильнейшее эмоциональное воздействие на большое число людей на протяжении сравнительно короткого времени. Практически никогда «ожогом» не становилось строго научное исследование, даже такое эпохальное, как у Хильберга. Не становилось им и произведение, обреченное на долгое и дисперсное распространение исключительно в самиздате — как, например, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына или «Литовцы и евреи» Венцловы. Механизмы «горения» тут иные.

Конечно, все «ожоги» выбраны мною вполне субъективно и под впечатлением от триады «антисемитизм — Холокост — расчеловечивание». У других читателей и зрителей такой же по смыслу ряд мог бы выглядеть иначе.

Тем не менее, если к моему выбору подойти как к чему‑то цельному и структурируемому, проступят внутренние закономерности.

Так, большинство упомянутых «ожогов» так или иначе связаны с США. Это и книга Арендт, заставшая врасплох и поставившая в тупик множество мыслящих евреев. И «Холокост» Хомского — американский фильм о немецких евреях, достучавшийся в конце 1970‑х сначала до американцев, а потом и до немцев. И книга гарвардского профессора Гольдхагена о тайне немецких бюргеров — их якобы «элиминаторской» наклонности: книга, вошедшая в резонанс с провокативной немецкой выставкой о вермахте в середине 1990‑х. «Соседи» же принстонского профессора Гросса лишь венчают этот ряд.

И «Бабий Яр» Евтушенко, и выставка о вермахте, и «Свои» Ванагайте смотрятся здесь особняком, но их тематическое наполнение — в общих чертах такое же: про антисемитизм, Холокост и расчеловечивание.

Права Алексиевич: надо думать и помнить, «как быстро расчеловечивается человек», и «человека в человеке» мало, и «тонкий слой культуры легко смахнуть».