Владимир Фрумкин | 100 лет Булату Окуджаве

Мы по-прежнему не умеем уважать человеческую личность, не умеем видеть в ней высшую ценность жизни, и пока всё это не будет у нас в крови, ничего не изменится.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

К столетию со дня рождения Булата Окуджавы (9 мая 1924 – 12 июня 1997)

1.

Вы – армия перед походом

в преддверии грозных атак.

Отставка вчерашним свободам!

Все собрано в жесткий кулак.

(Булат Окуджава. 1991).

Нет, не от гриппа или умопомрачения,

не на фронте, не от пули палача —

как обидно умереть от огорчения,

раньше времени растаять, как свеча.

(Булат Окуджава. 1996)

В 1996 году Булат сочинил четверостишие, в котором несколькими словами очерчен конечный вывод о прожитой жизни и о стране, в которой она прошла:

Ничего, что поздняя поверка.

Всё, что заработал, то твоё.

Жалко лишь, что родина померкла,

что бы там ни пели про неё.

Вот такая беда приключилась с ним на склоне лет. Померкла родина. Потускнела. А ведь было время, когда родина виделась Булату во всем блеске своего державного величия. Он верил ей безоговорочно. Он поверил ей даже тогда, когда она объявила его родителей врагами народа. Булату было 13 лет, когда был расстрелян его отец, а мать на долгие годы исчезла в недрах ГУЛАГа. В 17 лет, когда началась война, он ушел добровольцем на фронт. Отчасти для того, чтобы его не считали врагом. Булат хотел доказать, что предан родине и готов за нее умереть.

«Я был красным, кондовым, слепым – признался Булат в беседе со своим другом Эльдаром Рязановым (1994) – Потом это стало постепенно развеиваться под влиянием умных людей. Я увидел, что начинаются новые времена.

Новые времена начались в 1956 году, после ХХ съезда партии, когда Булату, сыну врагов народа, было разрешено вернуться в Москву. Именно тогда Булат начал сочинять (он говорил – «придумывать» стихи с музыкальным обрамлением). Проще говоря – песни. Вскоре после нашего знакомства (осенью 1967 года) он рассказал мне, как появилась у него самая первая (если не считать «Неистов и упрям», написанный им в 1946 году, когда он был студентом Тбилисского университета) песня. Он сочинил ее на спор с приятелем. Сидел с другом в московской квартире при включенном радио. Играли какой-то советский шлягер середины 50-х, и приятель, поморщившись, заметил, что песня, наверное, обречена быть глупой. Булат возразил, предложил пари и написал нечто такое, что друг был посрамлен. Что это была за песня, Булат вспомнить не мог. Придется нам самим вспомнить его ранние песни. Ну, скажем, последний троллейбус:

Когда мне невмочь пересилить беду,

когда подступает отчаянье,

я в синий троллейбус сажусь на ходу,

в последний,

случайный…

(1957)

В «Последнем троллейбусе» меня больше всего удивило и поразило самое начало: «когда мне невмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние». В той, прежней родине, выдуманной для нас всемогущим и вездесущим государством, советский человек не мог погружаться в отчаяние. Он должен был быть оптимистом до мозга костей. Лишь в годы войны с Германией в песне, поэзии, прозе, кино разрешалось отходить от этого правила. Но – до известных пределов. К примеру, замечательная песня «В землянке» пелась по всей стране, в тылу и на фронте, но исчезла из радио. Почему? Из-за этих строк:

До тебя мне дойти нелегко,

А до смерти четыре шага.

До этого в большом ходу были песни официальные … холодные, в которых не было судьбы; песни, проникнутые дешевым бодрячиством (это называлось оптимизмом), примитивными стандартными риторическими мыслями о Москве, о человеке, о родине (это называлось патриотизмом)…

… Я стал петь о том, что волновало меня: о том, что война – это не праздник и не парад, а страшная и нелепая необходимость, что Москва – удивительна; грустна и не всегда счастлива, а мне, московскому муравью, тоже не всегда и не во всем выпадает удача; что Бумажный Солдатик не всегда, к сожалению, может сделать так, чтобы мир был счастлив… о том, что женщина – это прекрасно…

…Долгое время у нас почти не пели о любви, и в самом слове «женщина» было что-то сомнительное. Из протеста против лживости и пуританского ханжества я решился впервые за много лет воспеть на русском языке женщину, как святыню, пасть перед ней на колени…»

Впечатляющая картина. Впечатляет темп прозрения, скорость с которой поэт освобождался от прежних иллюзий. Бывший «красный, кондовый, слепой» юноша за несколько лет превратился в художника-гуманиста, воспевающего общечеловеческие ценности, которые все еще отвергались официальной идеологией и культурой.

В 1969 году в «Песенке о Моцарте» Булат написал несколько слов о некогда обожаемой родине, которые, к счастью, не были замечены цензурой:

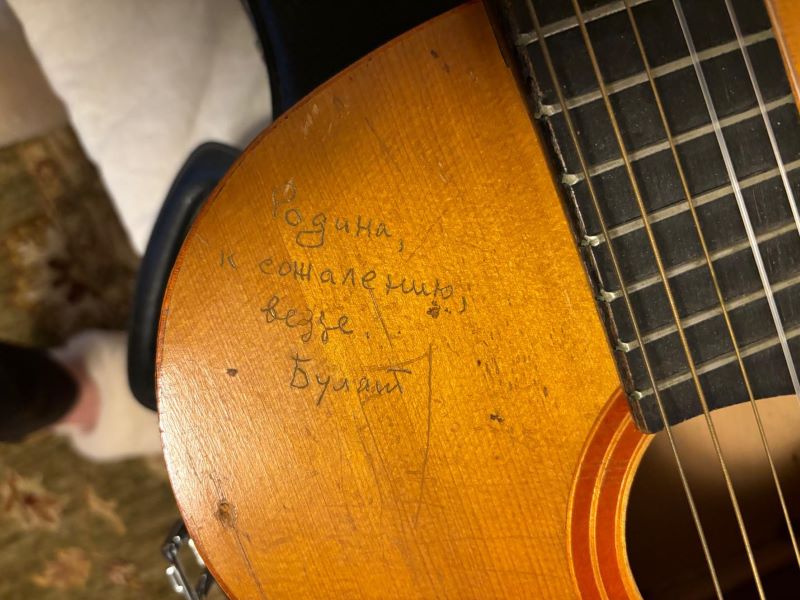

11 марта 1974 года Булат произнес еще одну ремарку на тему о родине. Он запечатлел ее на моей гитаре, когда мы прощались в Москве перед нашим с Лидой отъездом из СССР, который произошел через 9 дней из аэропорта Пулково. Вот эта загадочная надпись, которая звучит то ли как напутствие, то ли как предостережение, то ли как мрачная шутка:

Склоняюсь к тому, что это было дружеское предостережение. Напоминание о том, как далеко и глубоко проникли по всему миру щупальцы страны Советов, как широко распространились по различным континентам советские агенты влияния, лоббисты и шпионы. Образ родины неуклонно трансформировался в сознании поэта, тускнел, скукоживался. Но сохранялась потребность в любви к родным местам, чувство привязанности не к огромному государству, разросшемуся до 11-ти временных поясов, а к одной московской улице и арбатскому двору, где прошло его детство. Так возникла у Булата малая, «приватизированная» родина:

Ах Арбат, мой Арбат, ты мое отечество.

Это признание прозвучало в 1959 году в «Песенке об Арбате». Точно так же поступил задолго до Булата его любимый поэт Александр Сергеевич Пушкин:

2.

В самом начале 80-х годов Булат прислал мне из Москвы новое стихотворение. Называлось оно «Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве». Я поместил его во второй том собрания окуджавских песен, подготовленного мной для легендарного американского издательства «Ардис». Этот том вышел в свет в 1986 году. Через два года «Арбатское вдохновение» было опубликовано в СССР. Это был результат входившей в силу политики гласности, когда оказалось возможным пропустить в печать стихотворение, рисующее зловещую фигуру «кремлевского усача». Начинается оно с образа частной, малой родины, оставшегося в сердце поэта с раннего детства:

Упрямо я твержу с давнишних пор:

меня воспитывал арбатский двор,

все в нем, от подлого до золотого.

А если иногда я кружева

накручиваю на свои слова,

так это от любви. Что в том дурного?

Совсем иначе, без словесных кружев, говорил Булат о большой родине, причем, с годами, все жёстче, прямее и тревожнее:

Я живу в ожидании краха,

унижений и новых утрат.

Я, рождённый в империи страха,

даже празднествам светлым не рад.

Всё кончается на полуслове

раз, наверное, сорок на дню…

Я, рождённый в империи крови,

и своей-то уже не ценю.

1996.

Предвестником в высшей степени жестких слов поэта о стране, в которой ему довелось родиться и жить, явилось для меня его письмо, написанное осенью 1989 года:

Я и раньше знал, что общество наше деградировало, но что до такой степени – не предполагал. Есть отдельные достойные сохранившиеся люди, но что они на громадную толпу?.. Не хочется ни торопиться, ни участвовать в различных процессах, происходящих в обществе. Хочется тихо, молча, смакуя, не озираясь, не надеясь, не рассчитывая…

Помню, что меня удивила мерцающая в этих строчках нотка безнадёжности. Не надеясь, не рассчитывая… Ещё больше удивило стихотворение, первая строфа которого появилась в «Вечерней Москве» 4 февраля 1991 года:

Ребята, нас вновь обманули,

опять не туда завели.

Мы только всей грудью вздохнули,

да выдохнуть вновь не смогли.

Мы только всей грудью вздохнули

и по сердцу выбрали путь,

и спины едва разогнули,

да надо их снова согнуть.

Ребята, нас предали снова,

и дело как будто к зиме,

и правды короткое слово

летает, как голубь во тьме.

Эти стихи, звучащие, как набат, как сигнал тревоги, навеяны грозными событиями 1990 – начала 1991 годов. То есть того исторического момента, когда советская империя дышала на ладан. Как оказалось вскоре, она умирала, находилась в состоянии агонии. Вот некоторые из этих событий:

Март: для нейтрализации сторонников выхода Литвы из состава СССР власти направляют в Вильнюс танки.

Май: столкновения в Ереване между ополченцами и частями Советской Армии, 24 погибших с армянской стороны.

Декабрь: председатель КГБ СССР Крючков выступает по телевидению с заявлением о заговоре западных стран против СССР и их намерениях добиться его распада. 20 декабря уходит в отставку министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, заявив, что в стране существует угроза установления диктаторского режима.

1991, в ночь с 12 на 13 января: штурм телевизионной башни в Вильнюсе.

– Булат Шалвович, что кажется Вам самой страшной бедой нашей страны? – спросил у поэта в 1992 году журнал «Столица». Ответил он так:

– То, что мы строили противоестественное, противоречащее всем законам природы и истории общество и сами того не понимали. Более того, до сих пор по-настоящему степень этой беды мы не осознали… Мы по-прежнему не умеем уважать человеческую личность, не умеем видеть в ней высшую ценность жизни, и пока всё это не будет у нас в крови, ничего не изменится, психология большевизма будет и дальше губить нас и наших детей. К сожалению, она слишком сильна и разрушительна, и необыкновенно живуча…

Через год тема «большевизм в постсоветской России» прозвучала вновь – в интервью Андрею Крылову для газеты «Подмосковные известия» (11 декабря 1993):

– Но у нас, повторюсь, нет никакого демократического общества. У нас большевистское общество, которое вознамерилось создавать демократию, и оно сейчас на ниточке подвешено.

Серьёзность диагноза – у нас большевистское общество – усугубляется тем, что к тому времени у Окуджавы не осталось никаких иллюзий относительно истинной природы этого общества. Оно, как оказалось, мало чем отличалось от другого тоталитарного монстра ХХ века – фашизма.

…Мы и сами были не лучше фашистов. У нас был такой же фашистский режим. Но тогда я этого не понимал.

Открылось поэту и то, что его сограждане, глубоко завязшие в своём тоталитарном прошлом, могут – рано или поздно – вновь возжелать над собой вождя, диктатора, тирана:

Нашему дикому обществу нужен тиран во главе?

Чем соблазнить обывателя? Тайна в его голове,

в этом сосуде, в извилинах, в недрах его вещества.

Скрыт за улыбкой умильною злобный портрет большинства…

В том же 1991-м году прозвучал еще один мощный сигнал тревоги, в стихотворении, посвященном поэту Владимиру Корнилову:

Хрипят призывом к схватке глотки,

могилам братским нет числа,

и вздёрнутые подбородки,

и меч в руке, и жажда зла.

Победных лозунгов круженье,

самодовольством застлан свет…

А может, надобно крушенье,

чтоб не стошнило от побед?

Нам нужен шок, простой и верный,

удар по темечку лихой.

Иначе – запах ада скверный

плывёт над нашей головой.

***

23 июня 1995 года, стоя перед микрофоном на парижской сцене, Окуджава отвечал на вопрос, как он относится к войне в Чечне. Поэт назвал её страшным явлением,

которое будет помниться много, много десятилетий, если не столетий… Этот маленький народ, в котором нет даже миллиона, – допустим, он даже очень-очень самовлюблённый и очень сложный, – всё-таки надо считаться с национальной психологией… Тем более – такого маленького народа. (Аплодисменты) А его в прошлом веке в течение 50 лет уничтожали… В этом веке в 44-м году выслали весь народ на гибель. И сейчас опять уничтожают. Ну что такое? Неужели российская власть не может самоутвердиться другим способом? Неужели для этого нужно убивать своих же сограждан?

(Цитата по расшифровке фонограммы концерта в зале ЮНЕСКО, изданной впоследствии на двух CD под названием «Когда опустеет Париж».)

Окуджава не дожил до второй чеченской войны – очередного акта самоутверждения российской власти, за которым последовали грузинский поход 2008 года, аннексия Крыма в 2014 году и оккупация Донбасса.

Милитаристский способ самоутверждения приносит, конечно, не только моральное удовлетворение, но и реальную пользу – приобретение территорий. «Широка страна моя родная» растеклась-расстелилась аж на одиннадцать временных поясов. Неоглядное русское приволье вызывало восторг и вдохновляло многие поколения народных певцов и профессиональных поэтов. Но почему-то стало – под конец жизни – «доставать» русского поэта Булата Окуджаву: его настигла чрезвычайно редкая для российского человека болезнь – агорафобия (боязнь открытого пространства).

Меня удручают размеры страны проживания.

Я с детства, представьте, гордился отчизной такой.

Не знаю, как вам, но теперь мне милей и желаннее

мой дом, мои книги, и мир, и любовь, и покой.

А то ведь послушать: хмельное, орущее, дикое,

одетое в бархат и в золото, в прах и рваньё –

гордится величьем! И всё-таки слово «великое»

относится больше к размерам, чем к сути ее.

Заметьте: величием (а на самом деле – размерами!) страны в равной мере кичатся все – и верхи, и низы. Те, кто одеты в бархат и в золото, и те, кто – в прах и рваньё. Вывод этот легко подтверждается историей императорской России. В определённые её моменты гордость за непомерно разросшуюся державу накаляется и вскипает, превращаясь в патриотическую истерию, смешанную с ненавистью к явным или потенциальным врагам Государства. В один такой момент, в дни польского восстания 1863 года, Александр Герцен писал в своём «Колоколе»: «Дворянство, литераторы, ученые и даже ученики повально заражены: в их соки и ткани всосался патриотический сифилис».

За год до кончины Окуджава написал стихотворение, в котором он размышляет о русских людях – из далёкого вчера и нынешних, сегодняшних. Звучит оно вначале тихо и проникновенно, с мягкой, певучей грустью:

Мне русские милы из давней прозы

и в пушкинских стихах.

Мне по сердцу их лень, и смех, и слёзы,

и горечь на устах.

Интонация первой строфы окрашивает и две последующие, но к концу четвёртой плавное течение стиха внезапно прерывается громким горестным возгласом:

Мне по сердцу их вера и терпенье,

неверие и раж…

Кто знал, что будет страшным пробужденье

и за окном – пейзаж?

Открылось за окном поэту нечто такое, что заставило его воспроизвести устрашающий образ диких скифов, привидевшийся в 1918 году Александру Блоку:

Что ж, век иной. Развенчаны все мифы.

Повержены умы.

Куда ни посмотреть – всё скифы, скифы, скифы.

Их тьмы, и тьмы, и тьмы.

И с грустью озираю землю эту,

где злоба и пальба.

И кажется, что русских больше нету,

а вместо них толпа…

«Мы больны, у нас дикое, больное общество», – не раз говорил Булат, наблюдая российскую жизнь из-за океана летом 1990 и 1992 годов. В то время теленовости из России уже можно было принимать через кружившие над планетой спутники. Окуджава и Фазиль Искандер, другой почётный гость Русской школы, ходили на ежедневные просмотры, как на работу. Новости были невесёлые: забастовки, протесты, грызня в верхах, вечная нехватка то того, то другого, выступления «красно-коричневых».

{Здесь можно вставить вермонтские фотографии Булата, которые Вы найдете в приложении к этому письму}

Булат заметно тревожился, мрачнел. Возвращаясь на родину, делился своими тревогами и мыслями, своим пониманием обступивших страну проблем – с друзьями, со слушателями его выступлений, с читателями журналов и газет.

***

Вы говорите про Ливан…

Да что уж тот Ливан, ей-богу!

Не дал бы Бог, чтобы Иван

на танке проложил дорогу.

Когда на танке он придёт,

кто знает, что ему приспичит,

куда он дула наведёт

и словно сдуру что накличет…

Так начинается стихотворение, написанное под впечатлением от разговоров с израильскими друзьями во время гастролей Окуджавы в декабре 1992 года. Речь шла об угрозах существованию этой маленькой, окружённой врагами страны, где кровью и порохом пахнет от близких границ, как сказано в другом стихотворении Булата, написанном тогда же в Иерусалиме. Как видно, чаще всего упоминался Ливан, где наращивала силу и влияние коварная и агрессивная «Хезболла». С него и начал Булат свой ответ друзьям, вылившийся в стихи. А продолжил он его так:

Когда бы странником – пустяк,

что за вопрос – когда б с любовью,

пусть за деньгой – уж лучше так,

а не с будёнными и с кровью…

***

Сладко спится на майской заре,

Петуху б не кричать во дворе.

Но не может петух умолчать,

Потому, что он призван кричать.

Он кричит, помутнел его взор,

Но никто не выходит во двор.

Видно, нету уже дураков,

Чтоб сбегались на крик петухов.

Эта песенка появилась у Булата в 1961 году, во время недолгой хрущёвской оттепели. Верил ли он тогда, что это навсегда, что больше не будет в России дураков готовых слушать профессиональных лжецов и безоговорочно им верить? Ни в коем случае. Булат довольно рано понял одну странную особенность истории России: ее цикличность, ее склонность двигаться по замкнутому кругу, как движется карусель, ее привычка повторять одни и те же ошибки, наступать на одни и те же грабли. Вот, для примера, «Старинная солдатская песня» написанная в 1974 году:

Через пять лет в ходе 10-летней афганской войны вечные казенные квартиры получили 15 тысяч советских солдат. Прошло еще 30 лет. За два года и два месяца бессмысленной и преступной войны в Украине погибли и тяжело ранены, по данным британской разведки, 450 тысяч российских военных. Как реагирует на это население России? Никак. Значительная его часть слушает крики новых петухов, утверждающих, что все идет по плану, что больших жертв нет и не предвидится и что победа не за горами.

Карусель продолжает катиться по своему привычному, порочному кругу. Власть все туже закручивает гайки. Мрак сгущается…

***

Шлю слова благодарности Елене Крыжановской, оказавшей мне неоценимую помощь при написании этой статьи.

Комментариев нет:

Отправить комментарий