«Грабармия» Деникина в записках врача Лазаря Билинкиса

С 30–40‑х годов XIX века блистательные умы Российской империи вели споры о пути своей страны. К какой же цивилизации принадлежит эта огромная, раскинувшаяся от моря до моря страна: к Востоку или к Западу? Какие ценности для нее органичны: общеевропейские или свои собственные, проросшие на русской почве?

Увы, XX век со всей прямотой высветил принадлежность России к европейской цивилизации. «Увы», поскольку доказательством нахождения в общеевропейском тренде стал факт ненависти к евреям.

Путь европейского еврея в крематорий Аушвица начинался не от лагерных ворот. Точно так же и путь российского, а потом советского еврея в «черные» позднесталинские годы начинался не с одинокого грузовика, сбившего Михоэлса зимней ночью 1948 года. Сначала было гетто по месту жительства, называемое «чертой оседлости», квоты в университетах и прочее. Потом был отъем собственности: недвижимость, бизнес, ценности. И только уже потом кому Аушвиц, а кому — «дело врачей».

Все это происходило на глазах у соседей‑европейцев. Голландцы выгоняли евреев из домов так же, как французы, датские мальчишки кидались грязью в еврейские этапы с тем же азартом, с каким польские смотрели, как заключенные в Аушвице тянут колючую проволоку, а русские и украинцы приходили забирать вещи убитых, квартиры угнанных в гетто.

Как в Средневековье латынь объединяла Европу, стирая для образованных людей государственные границы, так антисемитизм в XX веке объединял мракобесных (?), одичавших (?) — пусть каждый сам подберет эпитет — европейцев.

Мемуары Лазаря Билинкиса поражают в первую очередь обыденностью описания ужаса. День за днем фиксируя переговоры с той или иной силой, занимающей Тальное в ходе движения фронта Гражданской войны, он неизменно добавляет «убивали‑грабили‑насиловали‑поджигали». Каждая армия, приходящая в местечко, желала знать, где евреи зарыли пулеметы и патроны. Различались они только тем, что одни обещали не грабить за провизию и обувь, а другие – за «керенки», но нарушали обещания и те и другие. Русские офицеры деникинской армии, анархисты Петлюры, «красное украинское крестьянство»: антисемитизм в XX веке объединял не только народы, но и социальные страты.

Читателю «Котлована» Андрея Платонова еще можно спрятаться за мысль о том, что перед ним художественное произведение, позволяющее автору выводить некие собирательные образы, но что делать читателю мемуаров о преступлениях «Грабармии»? Перед нами фактически свидетельские показания о совершенных преступлениях.

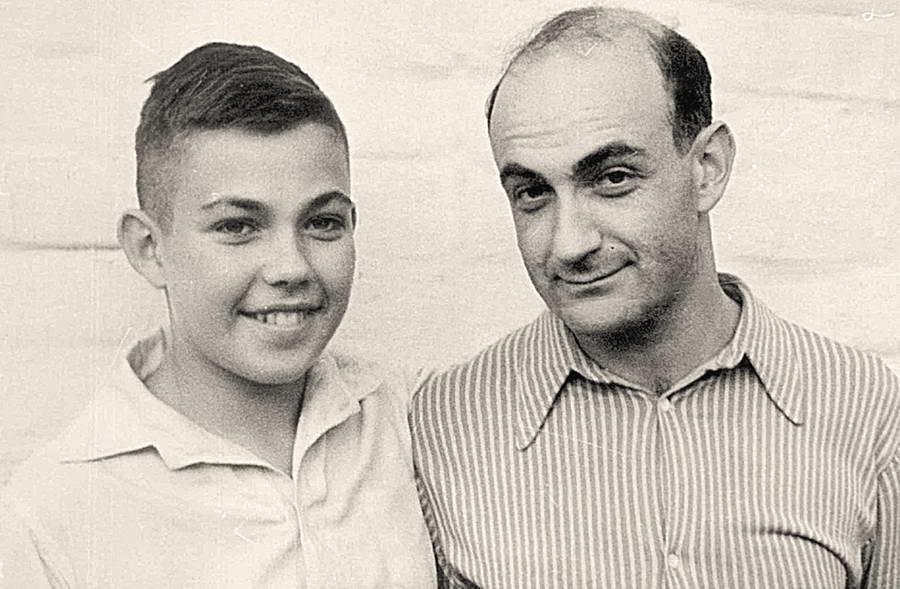

Лазарь Маркович был врачом. В своих мемуарах он неоднократно пишет о том, что посреди кошмара Гражданской войны он умудрялся лечить людей, не оглядываясь на национальность и на цвет знамен, под которыми они приходили в местечко. Ведя, как он пишет, «жизнь внутри смерти», Лазарь Маркович не уставал служить жизни. Сын же его, Семен Лазаревич Билинкис (1892–?), и вовсе много лет возглавлял родильное отделение городской больницы в Умани, видимо в какой‑то подсознательной попытке привести в этот мир как можно больше людей, чтобы исправить ошибку торжества смерти, которое довелось наблюдать его отцу.

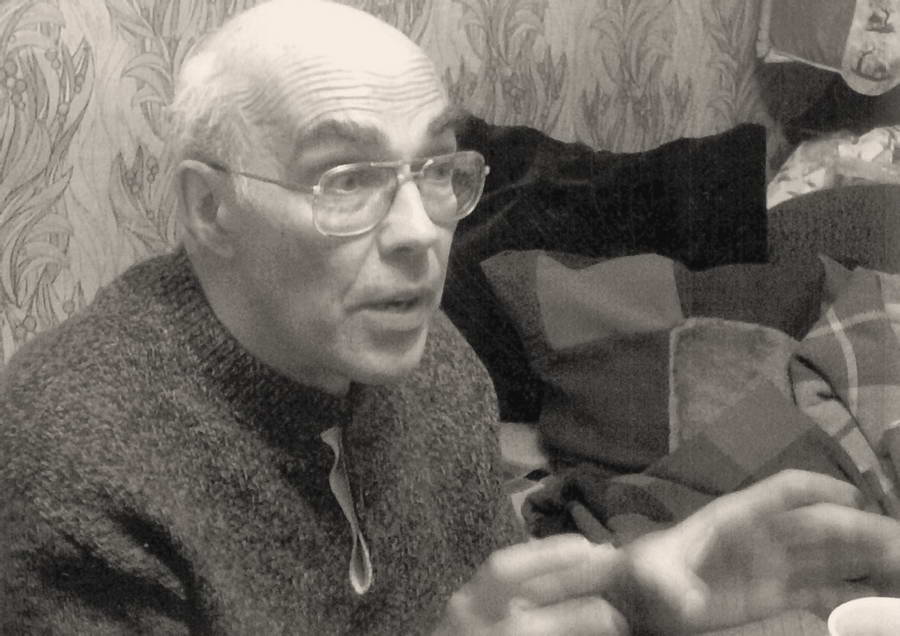

Дальше на смену поколениям врачей в нашем роду пришли филологи‑русисты. Яков Семенович (1926–2001) и Михаил Яковлевич (1945–2007) преподавали русскую литературу в двух крупнейших вузах Петербурга: СПбГУ и РГПУ им. Герцена. Привычка избегать хоть сколько‑то милитаристских профессий держится в нашем роду и поныне.

Мы ворошим прошлое. Мы читаем мемуары столетней давности. Мы смотрим выступления на Нюрнбергском процессе, успокаивая себя тем, что не только люди, но сама идея антисемитизма осуждена с самых высоких трибун. И в какой‑то момент нам хочется пропустить мимо ушей обидную поговорку, оставшуюся еще с советских времен, или счесть единичным эксцессом новость о том, что где‑то в Европе отказались заселять в отель человека со звездой Давида на шее… Только вот путь в крематорий Аушвица тоже начинался не от лагерных ворот, а пламя горящих местечек Украины, стоящее в глазах Лазаря Марковича Билинкиса, тоже вспыхнуло не с одной спички.

Григорий Билинкис

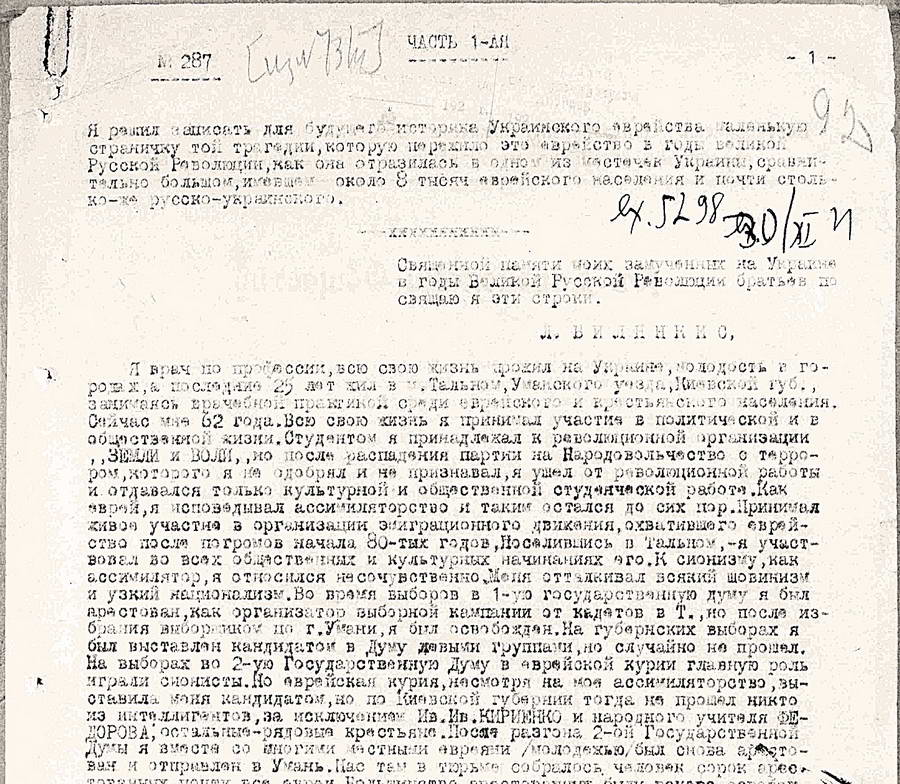

Записки Л. М. Билинкиса публикуются по машинописной копии с рукописи, отложившейся в Государственном архиве Киевской области . Оригинальная рукопись хранится в Государственном архиве Российской Федерации . И в ГАРФ, и в ГАКО обнаружена лишь первая часть записок, сохранилась ли вторая — неизвестно. Фрагмент рукописи, описывающий погромы, учиненные петлюровцами в местечке Тальное в мае 1919 года, был опубликован Л. Миляковой, И. Зюзиной и В. Середой в 2001 году . Мы же публикуем начало записок, где автор рассказывает о себе и излагает свои наблюдения за зарождением украинского национального движения и революционными событиями и их окончание, описывающее погромы, произведенные частями армии Деникина, не оправдавшей тех больших надежд, которые на нее возлагали еврейская интеллигенция и буржуазия.

Публикуется с сохранением особенностей орфографии и пунктуации оригинала.

Фрагмент машинописной копии мемуаров Л. М. Билинкиса . из киевского архива

Я решил записать для будущего историка Украинского еврейства маленькую страничку той трагедии, которую пережило это еврейство в годы великой Русской Революции, как она отразилась в одном из местечек Украины, сравнительно большом, имевшем около 8 тысяч еврейского населения и почти столько же русско‑украинского.

Священной памяти моих замученных на Украине в годы Великой Русской Революции братьев посвящаю я эти строки.

Л. БИЛИНКИС

Я врач по профессии, всю свою жизнь прожил на Украине, молодость в городах, а последние 25 лет жил в м. Тальном , Уманского уезда, Киевской губ., занимаясь врачебной практикой среди еврейского и крестьянского населения. Сейчас мне 62 года. Всю свою жизнь я принимал участие в политической и в общественной жизни. Студентом я принадлежал к революционной организации «ЗЕМЛИ и ВОЛИ», но после распадения партии на Народовольчество с террором, которого я не одобрял и не признавал, я ушел от революционной работы и отдавался только культурной и общественной студенческой работе. Как еврей, я исповедовал ассимиляторство и таким остался до сих пор. Принимал живое участие в организации эмиграционного движения, охватившего еврейство после погромов начала 80‑x годов. Поселившись в Тальном, я участвовал во всех общественных и культурных начинаниях его. К сионизму, как ассимилятор, я относился несочувственно. Меня отталкивал всякий шовинизм и узкий национализм. Во время выборов в 1‑ю государственную думу я был арестован, как организатор выборной кампании от кадетов в Т., но после избрания выборщиком по г. Умани, я был освобожден. На губернских выборах я был выставлен кандидатом в Думу левыми группами, но случайно не прошел. На выборах во 2‑ю Государственную Думу в еврейской курии главную роль играли сионисты. Но еврейская курия, несмотря на мое ассимиляторство, выставила меня кандидатом, но по Киевской губернии тогда не прошел никто из интеллигентов, за исключением Ив.Ив.КИРИЕНКО и народного учителя ФЕДОРОВА, остальные — рядовые крестьяне. После разгона 2‑й Государственной Думы я вместе со многими местными евреями /молодежью/ был снова арестован и отправлен в Умань. Нас там в тюрьме собралось человек сорок арестованных, почти все евреи. Большинство арестованных были вскоре освобождены, уплатив жандармскому ротмистру. Уплатил и я 250 руб., и был освобожден после 3‑х недельного ареста. Некоторые были высланы в Вологодскую губернию. В дальнейших выборах в 3‑ю и 4‑ю Думу я участия не принимал.

Великая Февральская Революция 1917 года застала местное население врасплох. Русско‑Украинская интеллигенция /до сих пор считавшая себя только русской/, — служащие крупного имения князя Долгорукого, местного сахарного завода, чиновники, народные учителя, кооператоры, почти все реакционеры монархисты, были напуганы, но старались делать <…> /довольную улыбку при скверных картах/, и слишком крикливо, неискренно приветствовали революцию. Еврейская масса, особенно молодежь, искренно радовалась, надеясь, что она принесет евреям равноправие, свободу и возможность человеческого существования, без травли, погромов, процессов Бейлиса и т.п. Крестьянская масса, скрытная, мало разбирающаяся, мечтала о том, что революция им отдаст землю помещиков. И в то время, как евреев захватывал 2‑й член революционного лозунга «Воля», крестьяне мечтали только о 1‑м члене «Земле». Я лично, радуясь революции, о которой мечтал всю свою жизнь и для успеха которой я работал по мере своих сил на маленьком поприще глухого местечка, предчувствовал, что русская революция не будет проделана «в белых перчатках». Я знал, что, евреям, революция принесет много горя и страданий, ибо я видел ту враждебность, которая накоплялась против нас в черные годы царской реакции и в интеллигенции, и в городской мещанской массе, и в крестьянской полуинтеллигенции, и меньше всего в крестьянской массе. В последней она значительно выросла во время войны, благодаря агитации, исходившей от Главнокомандующего Николая Ник. РОМАНОВА и его ближайших сотрудников: его известные приказы по армии, резко юдофобские, изгнание евреев из штабов, из писарских отрядов в виду их «способности на измену, на предательство» отравляли антисемитским ядом всю Россию. С другой стороны сами евреи вызывали против себя озлобление масс народных своим уклонением от активного участия в войне, дезертирством, членовредительством, укрывательством в разных тыловых учреждениях. Правда, у евреев было оправдание — служить в армии, проливать кровь за родину‑мачеху, служить только в низших чинах, без надежды на повышение, при постоянных издевательствах и преследованиях, при нравственных унижениях и оскорблениях, обвинениях в предательстве, без надежды на улучшение положения народа в случае даже удачной войны, — не могло <сделать> евреев ни преданными воинами, ни горячими патриотами. И хотя дезертирствовали в огромном количестве и христиане, но подчеркивалось в приказах только еврейское дезертирство и предательство. Это, в связи с возрастанием цен на все товары, со спекуляцией, связанными с войной, в чем темные массы обвиняли исключительно евреев‑торговцев, вызывало раздражение и озлобление против евреев. И это чувствовалось всеми, стоящими близко к народу. И понятно, поэтому, что революция, вспыхнувшая в результате несчастной войны, не могла не внушить тревоги мне как еврею.

Своим порядком начались митинги, собрания, выборы в волостное всесословное земство, в котором евреи получили право участвовать. Памятно мне, как недружелюбно встретили нас, 10 еврейских уполномоченных, когда мы явились на первое волостное собрание крестьян 9 сел. Собрание встретило нас так враждебно, что мы вынуждены были уйти. Один из 3 крестьян‑уполномоченных в своей речи повторил все обвинения против евреев, которые многократно высказывались и в приказах Главнокомандующего, и в подлых черносотенных газетах, и на кафедрах Государственной Думы Пуришкевичами, Замысловскими и другими . Я предложил евреям, заявив протест, уйти из собрания. Потом перед нами извинились, и мы вернулись назад. Крестьяне не могли вначале сразу примириться с мыслью о равенстве евреев в правах с ними, но активно выразить свое нежелание иметь евреев в своем управлении не рисковали.

При выборах в местечковый совет я сам убедил евреев на первое время предоставить крестьянам ⅔ мест, хотя мы имели право на половину мест. И это сразу внесло умиротворение. Председателем местечкового комитета был избран земский страховой агент ЛОБЬЯ, украинский демократ‑народник, товарищем его — я. В комитете мы дружно работали, крестьяне и евреи, 4 месяца по организации местной власти, культурных учреждений /лекций, спектаклей, увеличения количества школ/ и продовольственных органов. Мы с председателем являлись в комитете представителями более умеренного направления, а у крестьян начинали выступать захватнические инстинкты по отношению к помещичьей земле, инвентарю, зданиям. Еврейская социалистическая молодежь поддерживала эти стремления крестьян. Мы боролись с этими анархическими течениями и, в конце концов, мы, под напором этих течений в стране и в комитете, мы с председателем ушли из него — руководство и власть перешла в руки крайних — Совета Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов, организованного здесь евреями бундовцами, лидер которых, ВОЛЫНСКИЙ, руководил этим советом.

В течение первых 4 месяцев я участвовал и в Уманском Уездном Исполнительном Комитете, куда я был избран на Уездном Всесословном Земском собрании, состоявшем на ⅔ из крестьян и только ⅓ из помещиков и других сословий, но так как крестьяне не были организованы и не выдвинули ни одного мало‑мальски толкового человека, в комитет прошел список интеллигенции, наполовину крестьяне. Евреев в комитет попало 2: я и адвокат ОЛЬКЕНЕЦКИЙ‑ШАПИРО. Весь комитет имел умеренный кадетский характер. Этот комитет вскоре был заменен более крайним — попали туда демагоги из интеллигенции и из крестьян, которые потворствовали и подталкивали народ к анархии. И из этого комитета я скоро вышел.

Посещая часто Умань, я бывал на разных еврейских собраниях. Здесь, как и во всем русском еврействе, происходила ожесточенная борьба между умеренными /сионисты, кадеты‑ассимиляторы/ и более крайними течениями /бундовцы, сеймовцы , пойалэ‑цион , Циэре‑цион и др./ Эта борьба фракций настолько захватывала еврейство, что оно не успело своевременно заметить и должным образом оценить быстро выросшее украинское национальное движение, явившееся вскоре столь роковым для евреев.

Я приведу один характерный факт. В мае 1917 года происходило в Умани торжественное открытие Уездной Украинской Рады /национальный союз/. На это торжество получили приглашение и некоторые еврейские общественные деятели, в том числе и я. Я не нашел возможным явиться на это торжество, так как не выяснил себе нашего отношения к этому, без сомнения, крайне важному для нас событию. Но другие явились, и один еврей‑сеймовец МАНЗОН даже был выбран в президиум собрания. Вечером я был на очень многолюдном беспартийном еврейском собрании, и, к моему удивлению, собрание не заикнулось даже об утреннем Украинском торжестве, а занялось ссорой с националистами, которые накануне на своем собрании не допустили сионистов. Я, хотя был только гостем на этом собрании, взял слово и высказал все свoe возмущение по поводу этого непонимания важности совершающихся событий, умолял бросить свои внутренние раздоры и объединиться подобно украинцам против надвигающегося на нас неизвестного завтрашнего дня. Мне горячо аплодировали, но мой призыв остался гласом вопиющего в пустыне. И последующие события застигли евреев врасплох, не подготовленными к ним. И только эти грозные трагические события сплотили евреев в одну несчастную, обреченную на гибель, на нищету, на разорение и на изгнание народную массу.

Теперь остановлюсь, как нам, в глухом еврейском местечке, вырисовывалось постепенное изменение влево и настроение страны и хода революции.

В начале революции все ожидали, что она принесет скорое окончание войны и не слишком тяжелый мир, ибо, во имя мира и произошла революция. Но время шло, а Временное Правительство, под давлением союзников, не только не заключало мира, но устами Милюкова выкинуло старые лозунги ура‑патриотов о проливах, о св. Софии, о Галиции и т. п. бредни. Опять‑таки под давлением союзников Керенский попытался двинуть уставшую, разлагающуюся армию в знаменитое Июньское наступление, окончившееся тяжелой катастрофой. Начинается разочарование, недовольство и охлаждение и к Керенскому, и к Временному Правительству, которое откладывало и созыв Учредительного Собрания, и не разрешало земельного вопроса. Крестьяне слишком долго и нетерпеливо ждали земли, и каждый день отсрочки внушал им недоверие и опасение. Этим воспользовались крайние элементы как в центре, так и на местах. Умеренные быстро вытесняются демагогами. И если в центре власть переходит в руки идейных большевиков, то на местах она захватывается темными личностями, часто с уголовным прошлым, шкурниками, жадными, бессовестными хищниками. У крестьян быстро нарастают анархические, разрушительные, захватнические инстинкты. Начинается разграбление помещичьих экономий, весьма нужных для самих крестьян под школы, больницы и других построек. Стихия выходит из берегов и заливает страну ужасами разрушения.

В то же время среди народностей, населяющих Россию, возникают центробежные национальные течения. Я остановлюсь немного на зарождении и развитии национального движения у Украинцев. Оно возникло очень давно, вернее, оно жило со времени присоединения ее к России. И первым борцом за независимость ее был гетман Иван Мазепа. Но полицейское государство подавляло жестокой рукой это стремление украинцев к независимости и постепенно добилось почти полного обрусения этого народа. Народ уже привык считать себя русским, образование и культура были русскими, интеллигенция забыла почти совершенно о своем национальном происхождении, и только народное учительство да кооператоры хранили мечту о национальном возрождении. Революция и еще раньше война с лозунгами, самоопределение народов, дали могучий толчок этим мечтам. Первые шаги были еще не твердые. Центральная Рада стремилась к федерации с Россией. Только небольшая группа в ней с бездарным невежественным политически д‑ром ЛУЦЕНКО во главе проповедовали и отстаивали полное отделение от России. Немецкое золото и агенты, с одной стороны, Октябрьская большевистская революция, с другой стороны, скоро сделали самостийниками огромную часть Украинского народа. Петлюра явился символом и некоронованным королем независимой Украины.

На этом своем пути украинцы неожиданно встретили противника в лице евреев. Евреи помнили, во что им обходилась борьба украинцев с поляками за независимость. Хмельницкий, Гонта, Железняк и другие святые борцы и герои для украинцев были самыми страшными палачами евреев, залившими поля Украины морем еврейской крови, устлавшими их грудами еврейских трупов. Кроме того, еврейская интеллигенция и буржуазия, как это ни странно, после все[го] выстраданного евреями в Царской России, любила ee, ee привлекала, особенно теперь, свободная, демократическая Русская республика. Она сознавала, что она будет существовать такой только пока она будет сильной, могучей, а такой она может быть только, как единая федеративная. В случае же распадения, она по частям превратится в колонию европейских и иных хищников. Еврейская интеллигенция и буржуазия значительно обрусели, выросши и воспитавшись в русской школе, на русской литературе. Она жила общими интересами культурными и политическими, а буржуазия — и экономическими, с русской интеллигенцией и буржуазией. Крайние еврейские партии были связаны общими идейными и политическими интересами опять‑таки с русскими социалистическими партиями, а не с украинскими. Правда, евреи открыто не выступали противниками самостийности, за исключением представителя бундовцев в Центральной Раде РАФЕСА , который, от имени своей партии, объявил себя противником отделения от России, с которой Украину связывают и общие экономические интересы, и общность культуры и религии, и общие 300‑летние страдания под тяжелым царским режимом. Остальные еврейские партии ничем не проявили своего отношения к борьбе украинцев за самостоятельность, но не выказывали и сочувствия и содействия им в их борьбе. Это все вызывало неудовольствие в широких политических кругах и антисемитизм, раньше подготовленный полицейским государством, державшимся только на взаимной вражде народностей, населяющих Россию, и раньше упомянутыми ошибками самих евреев, быстро охватывал все слои украинцев. И в дальнейшем большевики, среди которых евреи играли видную /если не доминирующую/ роль, с провозглашением коммуны, непонятной крестьянину‑собственнику, и диктатуры пролетариата, которого на Украине очень мало, с их стремлением к удержанию в федерации Украины, с их борьбой с Петлюровскими попытками к отделению, с подавлениями повстания /сравнительно даже не слишком жестокими/, с постоями и грабежами их войск, с вывозом всего сахара и хлеба, скота и других продуктов в Великороссию без возмещения украинскому крестьянину чем‑нибудь за отнятые у него продукты, с внесенной гражданской войной разрухой, с запрещением свободной торговли, — довело озлобление украинцев до крайних степеней.

И вот начинается та страшная трагедия, которую переживает Украинское еврейство уже 3‑й год и страничку которой, как переживаем ее в ТАЛЬНОМ, в одном из центров повстанчества, я хотел бы написать как материал для будущего историка Украинского еврейства.

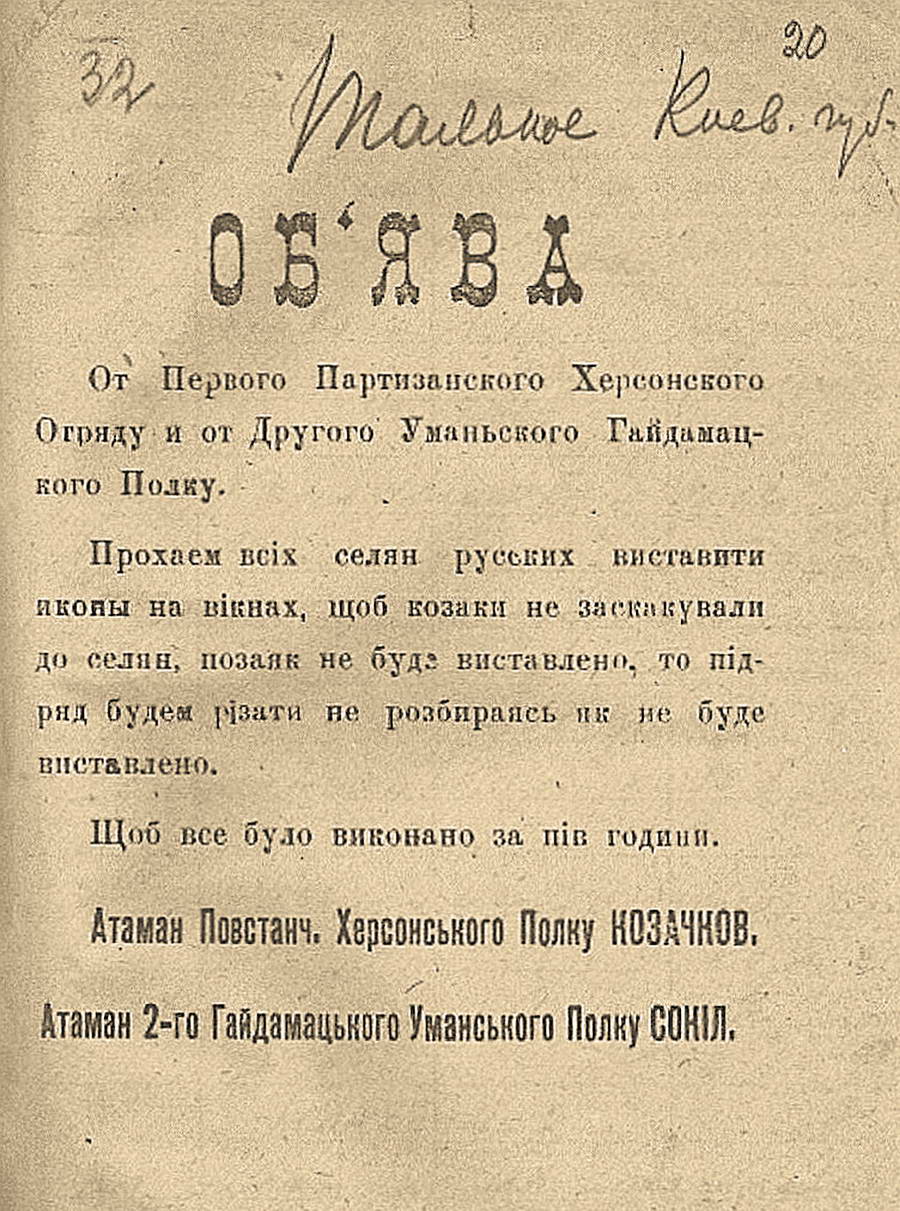

Мы впервые увидели ужасы гражданской войны в январе 1919 года — когда к нам прибыли первые части отступающей из Левобережной Украины Петлюровской армии — 3‑й Гайдамацкий полк Запорожского корпуса. По всей Украине уже шли слухи о страшных погромах, учиненных Петлюровскими войсками в Житомире, Овруче, Проскурове. <…>

Последующие 17 машинописных страниц, основная часть записок Лазаря Билинкиса, описывают захваты местечка разными повстанческими отрядами, попытки представителей местного общества, в том числе самого Билинкиса, вести переговоры с новой властью, кровопролитные еврейские погромы и грабежи. Как уже было сказано, эта часть в 2001 году была опубликована и тем самым введена в научный оборот, поэтому мы ее опускаем и переходим к заключительному фрагменту сохранившейся первой части записок. — Примеч. ред.

Через 10 дней, под напором отступающей южной группы большевиков и добровольцев, надвигающихся с востока, Тютюник ушел на Христиновку, а к нам прибыл Херсонско‑Таврический полк. И впервые за годы гражданской войны мы увидели солдат, плохо одетых, под командой простых крестьянских парней, которые вели себя как настоящее дисциплинированное войско, не грабили, не насиловали, не убивали. По всему местечку стояли тысячи солдат, а евреи свободно ходили по улицам, торговали. Правда, крестьяне и евреи землеробы /здесь их было семейств 30, которым крестьянский сход весной уделил землю для личной обработки/ сильно страдали от потрав, и солдаты у них забирали зерно и солому, но это было несчастье, сопряженное со всякой войной. И еще они забирали у крестьян лучших лошадей и ограбили дома некоторых повстанцев. И комендант военный, простой парень, тоже лично кутил, пьянствовал.

Через 5 дней большевики ушли, а к вечеру уже появился с востока Деникинский броневик. Комитет не успел собраться, и я, пригласив случайных трех человек /между ними один полковник в отставке/ пошли приветствовать этот отряд. На мосту нас обстреляли по ошибке с броневика, и мы избежали серьезной опасности быть убитыми. Командир броневика нас принял холодно, сказал, что сейчас боевой момент, а предложил завтра принять нас на вокзале и побеседовать. По совету вышеупомянутого полковника мы решили за ночь почистить улицы местечка, надеясь этим задобрить неизвестного хозяина завтрашнего дня. Все население, по приказу Комитета, высыпало на улицу с метлами, лопатами. Ночь чудная, светлая, но настроение тревожное — уже дошли к нам слухи о погромах, учиненных добровольцами в Городище, Корсуне. У меня дома собрались некоторые члены комитета и обсуждали, и гадали, что несет нам, евреям, завтрашний день, — и вдруг мой дом начинают обстреливать с близкого расстояния, из 3–4 винтовок. Пуля пробила потолок и засела в стену, а несколько засело в стене. Стреляло три верховых, которые потом проскакали через все местечко, продолжая стрелять. К счастью, никто не пострадал, все успели попрятаться. Кто стрелял. Очевидно, это хотели мстить нам за большевиков или просто попугать, ради озорства, евреев.

Утром делегация из интеллигентов, евреев и некоторой части крестьян отправились на вокзал приветствовать Добровольцев.

На приходе, пребывании здесь и уходе добровольцев я остановлюсь подробно, ибо на них в огромной массе интеллигенции, буржуазии и еврейства возлагались большие надежды. Ждали, что они прекратят анархию, ужасы погромов, восстановят государственный порядок. Интеллигенция, бывшие люди, средняя буржуазия, которых революция лишила их привилегированной сытой, хорошей жизни, мечтала, что эта армия вернет им привилегированное положение, возможность опять наслаждаться жизнью. Украинская самостийная интеллигенция боялась их с их лозунгом «единой и неделимой». Крестьяне боялись, что они отнимут их землю, восстановят в правах помещиков и вернут прежнее бесправие крестьянское. Я лично знал, что они несут с собой реставрацию прежнего строя, возможно, с Кишиневом, Белостоком и другими , с еврейским бесправием, но даже и это казалось мне лучшим в сравнении с тем, что теперь переживает еврейство. В глубине души таилась надежда, авось революция хоть отчасти изменила психологию этих людей и масс, и что, может быть, постараются забыть если не все, то хоть часть старого и научиться чему‑нибудь из нового. Но оказалось, что и мне подобные, и все евреи горько ошиблись: они ничего не забыли и ничему не научились и прибавилось к этому новое — ужасная жажда мести за перенесенные обиды, унижения. Итак, многолюдная делегация встречала на вокзале добровольцев с броневика «Пластун». Приветствие произносил о. Лукашевич, хлеб соль подносили один крестьянин и один еврей. Командир «Пластуна» /один из сравнительно приличных офицеров/ принял хлеб соль, поблагодарил и провозгласил тост за Учредительное собрание /какой иронией оказалось это в устах добровольца/, единую могучую Русь и за генерала Деникина. Как‑то чувствовалась натянутость, неискренность с обеих сторон. Мы, евреи, поднесли солдатам махорки, офицерам папиросы. На броневике оказались кое‑кто из наших повстанцев при винтовках. Меня командир познакомил с Заведующей санитарно‑питательным пунктом при броневике, ЛАБИНСКОЙ, Екатеринославской помещицей, оборудовавшей на свои средства этот поезд и отдавшей и все свои средства материальные и свою жизнь на служение этой гнусной армии.

Она производила впечатление хорошей пожилой женщины. И как могла она оставаться в этой армии грабителей, убийц и насильников, мне непонятно. Она, ссылаясь на то, что они ушли далеко от своей базы, Екатеринослава, попросила меня снабдить ее медикаментами и перевязочными материалами, что мы доставили. А затем требования посыпались как из рога изобилия. И чего только не «просила» она для своих «бедных» солдат: и меду, и варенья, кофе и какао, мыла и свечей, посуды разной, и не упомнишь всего. И мы с трудом доставали и давали, надеясь этим искупить перед этой подлой армией наши грехи. Какие же мы были наивные.

Лабинская мне посоветовала завтра встречать начальника головного отряда, есаула Печерского, но посоветовала встретить радушнее, теплее. О нем говорили, что он очень не любит евреев и не принимает от них хлеб‑соль. Когда мы пришли домой, в местечко вступил отряд махновцев. У моего дома я нашел несколько верховых и начальника отряда /говорили, что это был брат Махно/. Они попросили дать им папирос /комитет выдавал всем войскам папиросы/, причем начальник мне сказал: вы нас не бойтесь, мы изменили нашу тактику по национальному вопросу и по другим. Бойтесь этих, что на вокзале. Броневик, узнав о приходе махновцев, уехал, а Махновцы немного пограбили окраины, ушли ночевать в ближайшее село, захватив с собой 2‑х делегатов из тех, что встречали добровольцев, — христиан и увезли их с собой, но отпустили невредимыми; только на обратном пути солдаты отняли у них деньги и сапоги. Потом они уверяли, что евреи указали на них махновцам — между ними один полковник в отставке, и ушли из комитета. Да, с приходом добровольцев комитет спасения распался за ненадобностью или скорее бесполезностью. Еврейский комитет уцелел: ему еще предстояло слишком много и страшной работы.

Утром собралась более многочисленная делегация, заводская администрация с дамами в белых платьях и с цветами в руках, евреи, крестьяне. Печерский прибыл часов в 12. Приветствовать его выпало на мою долю, ибо никто не хотел говорить. Встреча вышла еще более холодная, ибо что я мог сказать людям, которые уже громили нас на своем пути, начиная с Екатеринослава, и не желающим принимать хлеб‑соль от евреев. Но у нас он принял, вероятно, потому, что подносили совместно крестьянин и еврей. 3атем, в частной беседе он мне заявил, что ему сообщили, что вчера евреи стреляли из пулемета по ихнему броневику. На мои уверения, что стреляли Махновцы, которые и теперь опять появились на окраине и опять, вероятно, будут стрелять, он мне сказал: «Я могу поверить, но мои казаки не поверят этому». С тяжелым чувством и предчувствием, что не минет нас горькая чаша, испитая другими местечками и городами, вернулись мы домой. К вечеру начался погром; в умении грабить и находить потайные места, где спрятано имущество жителей, Грабармия /так прозвали Добровольцев/ превзошла всех других грабителей. Это умение можно объяснить себе тем, что в ней служило много бывших сыщиков, полицейских и жандармов, имевших в этом деле известный навык. Но пребывание Махновцев на другом конце местечка и начавшаяся между ними и броневиком артиллерийская и пулеметная перестрелка сдерживали размах объединителей. Пока грабили те и другие понемногу. На следующий день прибыл другой броневик Шифнер‑Маркевич и предъявил нам новые требования, очень оригинальные: железные кровати, пружинные матрацы, ковры, занавесы, подушки, одеяла и меховые шапки. Кое‑что мы дали, остальное они сами пошли грабить. В тот же день комендант станции, молодой поручик Григорьев вызвал на вокзал раввина и заявил ему, что Печерский требует 150 тысяч Николаевскими деньгами /ему, Григорьеву, 10 тысяч маклерских/ и за это гарантирует нам защиту от всякого рода грабежей и насилия, что Шпола и Звенигородка уплатили соответствующие суммы, и потому там спокойно.

Я был против уплаты денег, так как был уверен, что это шантаж, но другие члены комитета настаивали на уплате /не Николаевскими, конечно/, и я не хотел возражать больше. И половина денег была внесена в тот же день. Но сейчас же произошел инцидент, который показал, что мои предположения о шантаже правильны. Меня вызвали на вокзал оказать помощь раненному смертельно в живот офицеру. Поехал я с фельдшером Каганом в разгар орудийной перестрелки, что было довольно жутко. Пока мы делали перевязку, по телефону мне сообщили, что происходит сильный грабеж. Я сообщил Григорьеву, и тот велел потерпевшим явиться на вокзал, куда часть награбленного была уже принесена, за получением своего имущества. Когда некоторые явились, им вернули их вещи, но по дороге их поджидали солдаты, отнимали вещи обратно и вдобавок избивали. Командир броневика «Пластун», очевидно, не участвовавший в шантаже Григорьева, и возмущенный фактом обратного возвращения добычи, из которой и он должен был получить свою долю /у них, говорят, был обычай уделять тем командирам, которые почему‑то сами не участвовали в грабеже, часть добычи/, избил собственноручно всех бывших случайно на вокзале евреев и, в том числе студента‑медика, командированного мною по просьбе Лабинской для сопровождения раненого в Шполу. Лабинская, как бы извиняясь, объяснила, что еще не было случая отнимания у солдат‑грабителей их добычи, раз она уже принесена к нам в помещение. Избивая евреев, командир кричал: «Вы сюда шляетесь, чтобы шпионить и предавать нас». Конечно, и я с фельдшером сами ушли с вокзала, высказав ЛАБИНСКОЙ, что больше мы на вокзал не придем. К вечеру грабежи приняли грандиозный размер, но это не помешало Григорьеву, в сопровождении поручика Черкасова, явиться ко мне на другой день и потребовать уплаты 2‑й половины денег. Когда я ему указал, что грабежи не прекратились, а еще усилились, он мне сказал: «Не дадите — хуже будет». А мы уже знали, что бывает хуже, хотя Добровольцы превзошли вскоре все виденное нами до сих пор. И мы дали этому мошеннику‑вымогателю еще часть денег, 131 т. (Думскими и Керенками) — больше уже нельзя было собрать из‑за ужасов, происходивших в местечке. Больше мы его и не видели. Черкасов, правда, еще оставался, поджигал, грабил.

Целую ночь шел грабеж, насилование женщин, стрельба. Но это были цветочки. Ягодки поспели к следующей ночи. На 2‑е утро в пешем порядке прибыл к нам 78‑й Навагинский [здесь и далее, по‑видимому, ошибка прочтения рукописи, должно быть: Навагинский. — Прим. ред. ] Пехотный полк. Мы же не знали, остается ли он здесь или проходит, встречать ли с приветствиями. Евреи упрашивали собрать комитет спасения и пойти приветствовать. Но комитет находился уже в периоде развала, да и у меня уже пропала вера в спасительность и торжественных встреч, и всевозможных подношений, и даже денег, перед этими разбойниками. Но все‑таки пробовал собрать членов комитета. Явилось 3–4 человека, и мы не пошли. За это меня потом долго мучила совесть — не предотвратили ли бы мы наших несчастий, если бы торжественно встретили этих подлых собак.

С приходом Навагинцев ушли Махновцы, но зато со стороны Христиновки по железной дороге подошло 2 Тютюнинских броневика и эшелон пехоты, которая разместилась в Городашевке. Мост железнодорожный служил демаркационной линией. Навагинцы стали размещаться по квартирам. Ко мне явился адъютант командира полка, ЕФИМОВА, на вид в высшей степени культурный, воспитанный юноша, попросил принять на квартиру полковника Ефимова. «Вам будет спокойнее», — сказал мне этот юный джентльмен (ночью он грабил, поджигал, насиловал). Я, конечно, согласился. Но у меня поместился штаб полка, начальник штаба и его помощник, адъютант и другие. Комендантом был объявлен полковник АЛЕКСЕЕВ, который сразу же послал 2 офицеров пригласить меня к себе. На вид он казался очень культурным, европейцем (воспитатель Московского Кадетского Корпуса), но при знакомстве с ним и его деятельностью я увидел, что он чистый бандит с большой дороги. Он в необычайно вежливой форме предъявил мне требования на такие невероятные количества белья, сапог, мыла и т. п., что я растерялся. Я пробовал объяснить, что при продолжающихся уже 4 дня грабежах со стороны их войск и Махновцев, после уплаты такой крупной суммы шантажисту, мы не в состоянии удовлетворить таких огромных требований. Я его просил установить порядок, прекратить убийства (в этот день был убит Идель Бердичевский 60 лет) и грабежи и обещал, что тогда комитет в состоянии будет собрать необходимые для полка вещи. На этом мы расстались. Я с трудом добрался домой, т. к. грабители раздевали на улице прохожих, даже и христиан.

Дома у меня, как я записал, остановился штаб полка; кормить приходилось всех высших чинов, человек 12. Приезжал и начальник 5‑й Дивизии, генерал OCCOBCKИЙ, очень симпатичный, добродушный старик, но, к сожалению, много пивший и не имевший никакого влияния на дивизию, которой фактически управлял начальник штаба, полковник генерального штаба, АХАТКИН, жестокий, бессердечный человек, ненавидевший евреев, и, по моему мнению, поощрявший еврейские погромы. Все офицерство полка да и других полков, которых я встречал, производили, за малыми исключениями, очень тяжелое впечатление. Много алкоголиков, кокаинистов, морфинистов, люди безыдейные, распущенные, грабители, почти все бахвалы («шапками закидаем, накажем французов, немцев, англичан»). При внешнем лоске, козырянии «так‑точно» — мало дисциплины, с задатками развала. Не получая жалованья, обмундирования, без интендантства, они жили исключительно грабежами. Запрети ей грабить, она разбежится. За 4 месяца я в своем доме перевидел штаб 5‑й Дивизии, 78 полка, много всяких офицеров, солдат, — и везде встречал отсутствие патриотизма, высокой святой идеи спасения отечества, нравственного подъема. По‑моему, Грабармия стояла в нравственном отношении гораздо ниже старой царской армии, ниже и Петлюровских регулярных войск и большевистских (2‑го прихода). Все стремились только к одной цели: нажиться скорее, даже грабежом, спекуляцией, покрыть причиненные революцией материальные потери и мстить, мстить без конца виновникам и пережитых страданий и лишений, и утрат, то есть евреям. К евреям относились с ненавистью, злобностью, их считали виновниками революции, гибели и распадения России, а еще важнее, гибели и потери своего благосостояния, своего привилегированного положения, своей сытой и хорошей жизни и перехода на положение бывших людей, с нищенской, голодной жизнью, с необеспеченным завтрашним днем. Им, евреям, не могли забыть и простить, что они стали равные с ними, исконными хозяевами земли русской, что они занимают самые высокие посты в государстве. И вымещали свою злобу они, европейцы, так же, как и невежественные, темные повстанцы, в жестоких, бесчеловечных погромах в Екатеринославе, Фастове, Киеве и других. Эта вражда к евреям существовала в такой же мере и у большевиков. Эти обвиняли их в буржуазности, в бегстве с фронта и укрывательстве в тылу на теплых местах комиссаров, в спекуляции, в подрывании курса советской валюты. В глубине души евреев они обвиняли в жестоких наказаниях, введенных Троцким в армии, в расстрелах, в том, что он, Троцкий, иногда как бы затмевает Ленина. И несчастная еврейская масса терпела и от монархистов, и коммунистов (последние вынуждены скрывать свою ненависть к ним). И обречена была на невероятные страдания, на гибель, разорение от повстанцев, и от Добровольцев, и от экономической политики коммунистов. Еврейская история — сплошное мученичество, но такой трагедии и наш народ‑мученик еще не переживал.

Сейчас после размещения Навагинцы начали грабить и насиловать. Ко мне в дом под защиту штаба набилась масса народу, особенно девушек. Утомленный дневными событиями, я уснул. Ночью меня разбудили — горит местечко. Смотрю — все небо залито заревом, светло, как днем. Отчаянные крики обезумевшего народа, беспрерывная стрельба. Люди, забывая опасность, бросаются в огонь спасать свои пожитки, солдаты и офицеры перебегают из дому в дом с горящими головешками, бутылками керосину, обливают им мебель, пожитки и поджигают; пытающихся тушить огонь прогоняют выстрелами из винтовок, револьверов. Отчаянные крики, плач, вопли насилуемых тут же женщин, звуки набата, стрельба смешивается в одну страшную, кошмарную, неизгладимую из памяти картину. В толпе пьяные солдаты, я вижу [нрзб.] Полещука с женой; люди слышали, как этот проклятый [нрзб.] подговаривает их поджечь синагогу, где евреи спрятали свое оружие, пулеметы. То имущество, которое удается спасти из огня, расхищается местными и окрестными крестьянами, которые, видно, заранее зная о предстоящем пожаре, сбежались за добычей. Я разбудил своих штабных и прошу их оказать содействие к прекращению поджогов, насилования и грабежей. Они охотно согласились и ушли, но вернулись скоро смущенные и сказали, что говорят, что евреи имели большой склад оружия и патронов и, боясь обысков, сами подожгли, и они теперь взрываются, отсюда и беспрерывная стрельба (поджигая, бросали туда патроны с тем, чтобы иметь это объяснение). Толпа евреев бросилась было к полковнику Ефимову и со слезами умоляла прекратить поджоги, но он, пьяный, с хохотом кричал: «Ничего, Троцкий выстроит еще лучшие». Из завода привезли пожарный насос, но капитан Черкасов шашкой разрезал резиновый рукав, да и тушить не позволяли. Некоторым домовладельцам удалось откупиться от поджигателей, уплатив по 2–5 тысяч, и эти дома уцелели посреди пожарища, благодаря тихой погоде. Грабежи и насилия шли при ярком свете пожара; многих пытали, чтобы вынудить у них сказать, где спрятаны деньги. ценности. Но не убивали. К утру поджоги прекратились, и догорали ночью зажженные дома и лавки. Всего сгорело 29 больших домов, одна великолепно оборудованная фабрика минеральных вод и 92 лавки. В огне погибло масса ценностей и имущества, замурованных в стенах, погребах. Масса народа лишилась всего, осталась в том, что было на них. Некоторые из офицеров говорили, что пожар был организован Ефимовым и Алексеевым, что это их метод мести евреям, а Тальновскими они особенно недовольны были за холодный прием, за неисполнение их требования на белье, сапоги и др. Целый день евреи тушили пожар, разыскивали разбежавшихся по оврагам, крестьянским садам обезумевших женщин и детей. Какой ужас объял нас, сколько горя, слез и вместе отвращения и ненависти к этой подлой своре «объединителей и спасителей отечества». Никогда на забудешь и не простишь им, этим культурным европейцам, этим воспитанным, вылощенным офицерам, которые оказались более жестокими, более бессердечными, чем старшины из банд, петлюровски[е] офицер[ы] и полуграмотн[ые] красны[е] командир[ы]. Их рядовые солдаты, не отравленные ядом мести, были гуманнее, жалостливее своих офицеров, которые еще 2 дня ходили по уцелевшим еврейским домам, вымогая деньги, угрожая вновь поджогом. И на эту гнусную, подлую сволочь возлагали надежды, как на спасителей. Правда, некоторые из офицеров были сконфужены, возмущены, но таких было немного (один из местных студентов сложил песнь об этом пожаре, которая долго распевалась на еврейской улице). Утром комитетская делегация вместе с крестьянками, опасавшимися, как бы пожар не перебросился на их постройки, обратилась к Ефимову и Алексееву, но их ответ показал нам, что нужно откупиться: я отвез Алексееву белье, сапоги, мыла, табаку и 15 тысяч («для господ офицеров»). «Если бы вы вчера сделали это, может быть это несчастье не случилось бы», сказал он мне. И распорядился 6‑й и 5‑й роте отправиться на охрану местечка и не допустить никаких беспорядков. И действительно, стало спокойнее. Я имел наивность указать ему на группу офицеров, вымогающих у домовладельцев деньги под угрозой новых поджогов. Он обещал их наказать, но «ворон ворону глаз не клюет», — они пригрозили со мной расправиться и продолжили свое вымогательство дальше. Ко мне они несколько раз являлись, требуя с меня 15 тысяч, но присутствие штаба выручало меня, хотя они, в общем, мало считались с ним. Был такой случай: 2 женщины, спасаясь от преследования 3 офицеров, прибежали ко мне; офицеры вслед за ними ворвались. Я обратился к начальнику штаба, которому они довольно грубо заявили, что эти женщины должны им уплатить 5 тысяч за то, что они спасли их дом. Тот упрашивал их уйти: «ищите в другом месте», советовал он. Они с проклятиями ушли. Ночь прошла спокойно. Утром приехал к нам начальник дивизии. Перед домом собралась огромная толпа евреев, поднесших ему хлеб‑соль и с плачем и рыданиями просила его о пощаде, о защите. Один еврей, Голобородько, Николаевский солдат, в безыскусственной простой речи высказал ему много горькой правды: «Я за 30 верст пришел, чтобы увидеть и приветствовать моих товарищей по немецкой войне и увидел поджоги, грабежи, насилия». И он показал ему 14‑летнюю девочку, которую изнасиловало несколько офицеров. Старик расплакался, дал слово русского солдата, что больше это не повторится, обещал расстрелять всякого, кто будет грабить и поджигать, обратился к выстроенным войскам с убеждением и просьбой, но на его вопрос, обещают ли они ему это, они ответили… молчанием. И действительно, после его отъезда грабеж продолжался, только в меньшем масштабе — уж у евреев грабить нечего было. Тогда они занялись разграблением сахарных заводов, большой мельницы — распродавали крестьянам за бесценок сотни пудов сахару, полотно для фильтров заводских, ценные мельничные насосы, распродавали на подошвы; они так разрушали хищнически промышленность, что один из заводов не мог и через 2 года начать свою работу.

Во время пребывания здесь Ефимов 2–3 раза ездил за демаркационную линию для переговоров с Петлюровскими броневиками, возвращался оттуда пьяный, хвастал, что с несколькими своими Навагинцами он захватит эти броневики, а через 6 дней между добровольцами и Петлюровцами была объявлена война, и последние без боя быстро отступили на Христиновку и дальше на запад. Ушли, наконец, и навагинцы. Но другие части проходили, слегка бесчинствовали, но в конце концов фронт ушел далеко, войска перестали проходить, и мы начали приходить в себя от пережитого, начали раскапывать пепелища, расселяться, — жизнь начала входить в нормальное русло. Здесь осталась одна рота Навагинцев для охраны железнодорожного пути под командой поручика Пучкова. Во время грабежей и пожара грабил и он, но в мирной обстановке он, как и его рота, вели себя очень прилично: солдаты голодали, ходили босые, выпрашивали у жителей хлеб, сало, но не грабили. В это время я случайно узнал, что страшный Козаков вернулся на свою родину, Маньковку, где он в свое время вырезал почти всех евреев, с намерением мирно насладиться награбленными миллионами. Я рассказал Пучкову о деятельности Козакова, и он поехал и захватил его, но освободил его (говорили, за огромный выкуп). Мне он сказал, что так как Козаков уже зачислен стражником, он не имел права вмешаться в гражданские дела. Как раз в Тальном был Уманский уездный начальник, которому я в частной беседе указал, какое впечатление произведет не только на евреев, но на всякого порядочного человека это назначение. Вскоре он был вторично арестован и привезен в Тальное. На допросе он показал, что за свою деятельность атаманом он с бандой вырезал 5 тысяч евреев и 12 офицеров, когда он был командиром 1‑го Советского полка в Одессе. Затем его в Умани судили и расстреляли. Это — одно доброе и богоугодное дело Грабармии в нашем уезде. Правда, они и пробыли у нас всего 4 месяца; за такое короткое время ничего создать нельзя было, нельзя было возродить прежнего административного аппарата, но попытки были сделаны, и я попытаюсь рассказать, как отразилось у нас пребывание этой власти, как протекала жизнь, особенно евреев, и выяснить, успела ли эта власть положить здесь хоть первый камень фундамента для будущего государственного здания. Самым важным для евреев за это время было исчезновение банд и повстанцев. Восстаний делать пока некому было: огромная часть богатого и среднего крестьянства, городское мещанство, чиновничество, служащие экономий и вообще все бывшие люди поддерживали и сочувствовали ей. Благодаря этому она скоро создала административный аппарат, напоминающий по существу старый царский: полицию, охранку, суд. Правда, он оказался очень недоброкачественным, ибо, будучи гнилым и до революции, теперь оказался совершенно негодным. И всякий чиновник, не чувствуя твердой почвы под ногами, не уверенный в долговечности строя, спешил нажиться, — и взяточничество, казнокрадство, спекуляция чем угодно — расцвели пышным цветом. Не успели ни определить формы правления, ни издать новых законов, даже самый важный аграрный закон был обнародован наспех уже при начавшемся паническом отступлении с Украины.

Для нас, евреев, эта власть была злой мачехой. Ненависть, жажда мстить нам проникла во все слои и власти, и общества, и народы. В Киеве Шульгин в «Киевлянине» открыл поистине крестовый поход против евреев, вся газета дышала злобой и местью . Его знаменитая по своей гнусности, издевательству статья «Пытка страхом» заставила устыдиться многих честных русских людей. Расписывая в самых ярких красках зверства большевиков (а они, без сомнения, были), он и другие газеты замалчивали невероятные ужасы, творимые Грабармией, с тысячами зверски истерзанных евреев, с разрушенными местечками и городами (Фастов, Черкассы, Екатеринослав и др.) Эта проповедь ненависти и мести падала на готовую почву и усиливала это чувство в огромной массе народа и интеллигенции. Хотя при удалении фронта, в мирном положении евреев не резали, но жизнь для них была невероятно тяжелой. Из вагонов по жел. дороге евреев выбрасывали, издевались, часто убивали, но грабили постоянно. Я знаю случай, когда на станции Звенигородка комендант избил группу студентов‑евреев, выбросил из вагона, а одного артиста‑еврея, избитого, с переломанными ребрами, поджарили на раскаленной чугунной печке и умирающего выбросили из вагона. Его привезли в Тальное, где он долго болел и в конце выздоровел. По грунтовым дорогам было еще хуже: там убивали всех проезжавших евреев. Была свободная торговля, но не для евреев, товары которых были разграблены, а новых привезти нельзя было — для евреев не было проезжих дорог. Явился еще новый враг евреев — вновь народившийся спекулянт и крестьян, мещан, рабочих, разных бывших людей, выбитых из своей колеи, разные офицеры тыловые и фронтовики. Они смотрят на еврея как на конкурента, и в своих корыстных целях агитируют против них. И хотя товары на рынке появились, привезенные из Европы, и цены на них понизились, так что стали доступны и сравнительно широкой массе, а потому и торговля оживилась, но евреи (за исключением жителей городов больших, которые тоже принимали участие в этой оживленной торговле) в местечках остаются в стороне от этой торговли — их отстранил этот народившийся конкурент‑христианин. И ограбленные, обнищавшие, приниженные, напуганные пережитыми ужасами, евреи нищали все больше и больше. Продают уцелевшее имущество и мебель и проедают; внешность — оборванные, одетые в платья из мешков, как роскошь из грубого крестьянского холста. И дома — вместо прежнего городского комфорта — запущенность, разломанная мебель, окна, забитые картоном и досками, за отсутствием стекла (стекла выбиты разными бандитами). Бывшие богачи сами вынуждены проделать самую черную работу — стирать белье, таскать воду из колодца, едят впроголодь, ибо жизнь дорогая. Весь прежний еврейский «комфорт» перешел к крестьянам в деревню: еврейская мебель, одежа, шубы, перины, одеяла — частью скуплены, частью ограблены. И в деревне теперь нередко встретишь пианино, городские ковры, лампы и граммофоны, во многих электрическое освещение, изредка кинотеатр. В деревни из‑за дороговизны городской жизни переселяется интеллигенция городская: учителя, врачи, инженеры и другие (конечно, только христиане). Получается переселение, дранг из города в деревню для христианской городской интеллигенции. Для евреев этот ток обратный — из сел, местечек и маленьких городов в большие центры, где не угрожает опасность от банд. Но в то время, как первые делают переход в деревню на спокойную, сытую, теплую жизнь, евреи — в город на голод, холод, разные тифы.

Таким образом жили мы сравнительно спокойно. С комендатурой у нас отношения были недурные: мы им давали костюмы, сапоги, для роты мясо, и они не грабили нас. В местечке была организована полиция, сыскное отделение, пристав, вернулся на свою службу и прежний судья, у крестьян волостной старшина, сельский староста, избранные сходом, но утвержденные властями. В уезде исправник, в губернии губернатор, появились газеты и цензура, одним словом, хотели вычеркнуть из жизни 3 года революции и вернуться к январю 1917 г. …

Но нельзя повернуть вспять колесо истории, и неожиданно для нас, в начале декабря 1919 года появились первые части в панике отступающей Грабармии. Первыми прибыли человек 60–70 офицеров — все, что оставалось от Севастопольского 42 полка. Остальные разбежались, а затем начали прибывать и по железной дороге и в пешем порядке жалкие остатки 5‑й дивизии. Мы с чувством удовлетворения мести смотрели на этих разбойников, столь жалких, а для нас еще страшных. У меня поместился штаб дивизии с заболевшим сыпным тифом генералом Оссовским. Проклятый, гнусный Навагинский полк (жалкие остатки) остался за местечком. В нем не было уже Ефимова, смещенного вскоре после нашего пожара, ни Алексеева.

О подвигах этих подлых трусов, этой заживо разлагающейся гнусной дивизии над несчастными евреями, женщинами и детьми по пути их позорного бегства перед большевиками и перед воскресшими остатками Петлюровцев шли страшные, душу раздирающие слухи. Они, мечтавшие к Новому Году занять Москву, Питер, Варшаву, наказать финляндцев, эстонцев, даже союзников за помощь Петлюре, Польше, бегут в панике перед коммунистами Троцкого. Свой позор, свою трусость, разбитые мечты, потерю награбленных богатств они вымещают зверскими убийствами невинных евреев, уничтожением жилищ и имущества, уцелевших еще от Козаковых. По мере отступления она все больше напоминала банду Козакова, которой боялись и сами их начальники.

В штабе, кроме генерала Оссовского, находился и Ахаткин, за болезнью первого командовавший дивизией, врач еврей, скрывавший от нас свое еврейство, несколько высших офицеров, 1 бывший земский начальник и самый симпатичный, начальник артиллерии, грузин. Они находились в большой панике и были угнетены. За ужином у них произошел спор, кто виноват в этой неудаче, в потере Киева, в отступлении за Днепр. Обвиняли Драгомирова, Бредова, союзников, но грузин прямо сказал: «Виноваты мы сами, мы разложили армию, потворствуя ее грабительским инстинктам, да и своим примером. Разве не правда, что мы сами грабили, убивали, насиловали, пьянствовали? И поэтому нас все ненавидят, проклинают». Он нам отдельно потом рассказал, что после Екатеринославского погрома какая‑то женщина, истинная христианка и патриотка, написала Деникину (в штабе которого он тогда был) горячее, протестующее письмо, описывала ужасы, которые проделывали русские офицеры и солдаты над несчастными евреями: «Что бы почувствовали вы, если бы что‑нибудь подобное проделали над вашей женой, дочерью, сестрой» — спрашивала в письме эта честная, благородная женщина. На этом письме Деникин наложил резолюцию: «Это делало не русское офицерство, а сволочь, которую нужно расстреливать, как бешеных собак» и копию письма с резолюцией велел разослать во все штабы. Но, к несчастью, резолюция нисколько не повлияла на наше офицерство, — закончил он. Скоро представился случай к применению этой Деникинской резолюции. Начались ужасные грабежи. Толпа евреев прибежала в штаб просить защиты. Грузин напомнил Ахаткину об этой резолюции и предложил расстрелять несколько грабителей, на что Ахаткин ответил: «А что если они набросятся на нас и всех нас перебьют?» И этого можно было опасаться от этой банды, разбегающейся целыми отрядами с оружием, переходившими и к большевикам, и к повстанцам. И неудивительно, что штабные жили в постоянном страхе быть преданными повстанцам.

Пробыв здесь 5 дней, они ушли. Накануне выступления ко мне явился какой‑то офицер и, от имени Ахаткина и командира Лебинского [Лабинского?] полка потребовал обменять ему «ваших денег, которые наделал вам Троцкий», на керенки и думки. Я ему сказал, что у меня не меняльная контора, и Троцкий не спрашивал моих советов в своих политических мероприятиях. Тогда он пригрозил мне послать казаков выменять, и я, зная, чем это пахнет, предложил ему прийти через час. Я хотел проверить, действительно ли Ахаткин пошел на такую бестактность, и рассказал об этом грузину. Он подтвердил, что Ахаткин сделал такую глупость, ибо есть приказ Деникина расстреливать за всякую операцию с Советской валютой. Офицер больше не явился. Затем грузин меня стал расспрашивать и записывать все, что я знал о деятельности Грабармии, чтобы доложить Деникину, в штабе которого не знают о всех их злодеяниях, причем находил, что сам Деникин человек честный, умный, но слабый и бесхарактерный, а потому и не годится для той роли, какая ему теперь выпала.

На другое утро они ушли, провожаемые общими проклятиями. Их путь отступления, как раньше и наступления, обозначен целым рядом уничтоженных местечек, сожженных, ограбленных, целым рядом еврейских могил. Судьба‑мстительница отомстила им за нас. Но, к несчастью, это не послужило уроком для последующих Балаховичей и т. п. разбойников .

Комментариев нет:

Отправить комментарий