Мистики по необходимости: книга о творчестве музыкантов-евреев в концлагере в Терезине

Журналист The Philadelphia Inquirer Дэвид-Патрик Стернс пишет о фундаментальном исследовании под названием «Наша воля к жизни», автором которого выступил альтист из Филадельфии Марк Людвиг. В течение 36 лет он играл в Бостонском симфоническом оркестре, но в последние три десятилетия Людвиг также исследовал, пропагандировал и исполнял музыку, написанную еврейскими композиторами, заключенными в концентрационный лагерь Терезин в годы Второй мировой войны.

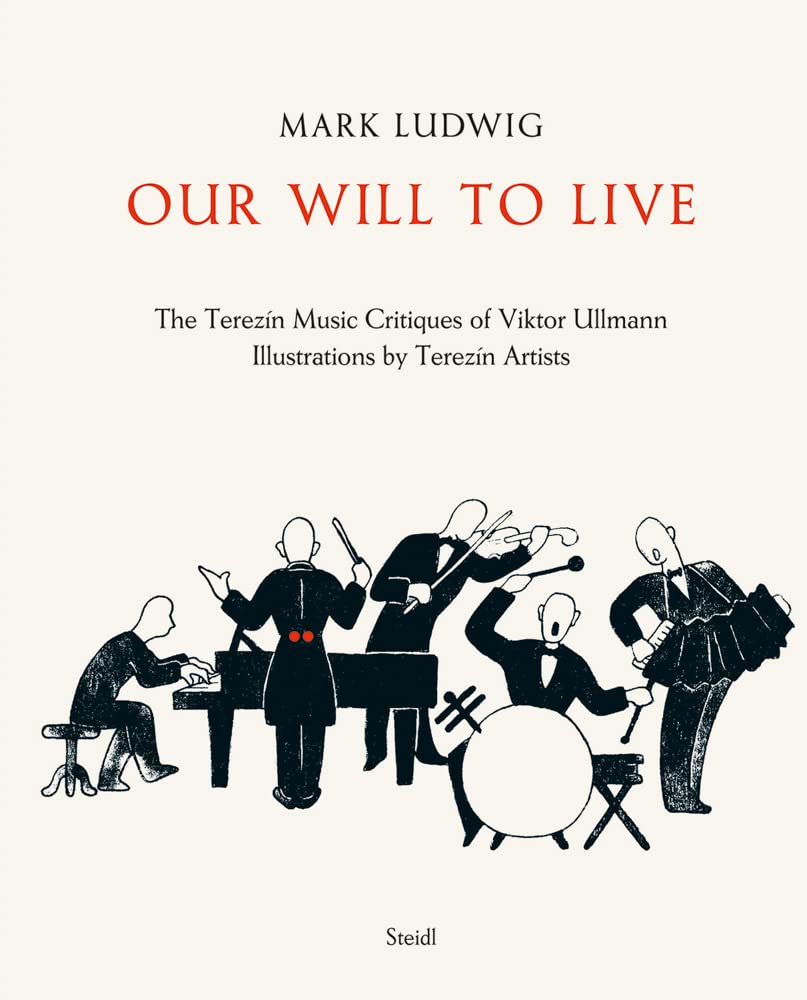

328-страничная книга в твердом переплете, изданная Steidl, великолепно составлена и содержит зарисовки жизни лагеря, музыкальные программы и тщательно подобранный плейлист, включающий исторические записи, сделанные в лагере, а также современные записи виолончелиста Йо Йо Ма. Это не просто книга. Это целый мир, который вызывает широкий спектр эмоций.

Многие факты, представленные здесь, известны уже несколько десятилетий. Но, возможно, ранее у нас не было такой исторической перспективы, чтобы по-настоящему понять и оценить их. Композиторы Виктор Ульман, Ханс Краса, Павел Хаас, Эрвин Шульхофф и Гидеон Кляйн привлекли внимание во всем мире за последние несколько десятилетий благодаря Марку Людвигу, дирижеру Джону Мосери и продюсеру звукозаписи Майклу Хаасу, который руководил серией записей лейбла London/Decca под названием Entartete Musik («Запрещенная музыка Третьего рейха»).

Мы уже слышали о том, что терезинские композиторы принадлежат к так называемому «потерянному» поколению, как бы разорванному между простоватым Леошем Яначеком и интеллектуалом Арнольдом Шенбергом. Между тем, обнаружение запрещенных нацистами произведений из наследия композиторов-евреев, бежавших из Третьего рейха, расширило представление о европейской музыке в период между войнами.

То же самое и в обратном случае: берлинский композитор Ойген Энгель отправил рукопись оперы «Грета Минде» из Германии, хотя сам остался в своем доме и впоследствии, в 1943 году, умер в концентрационном лагере. Премьера оперы, рукопись которой недавно была обнаружена в подвале в Сан-Франциско, состоялась 13 февраля 2022 года в Магдебурге. Радиопередачи донесли до нас эту оперу как яркий образец чувствительности Корнгольда/Штрауса 1930-х годов.

Но в центре внимания книги все-таки Терезин, который не был лагерем смерти, как Аушвиц, хотя из 142 тыс. евреев, прошедших через отдаленный богемский город-крепость Терезиенштадт по пути в Аушвиц, погибли очень многие. Тот факт, что 23 тыс. человек выжили — и некоторые из них прожили достаточно долго, чтобы дать интервью Людвигу, — отчасти объясняется тем, что лагерь использовался в целях нацистской пропаганды. Туда периодически приезжали инспекции Международного Красного Креста. Документальный фильм, который пытался донести до мира знание о том, что евреи не уничтожены и, возможно, с ними обращаются «должным образом», включал фрагмент лагерной постановки детской оперы «Брундибар» (его можно услышать в числе записей, включенных в книгу). Но фотографии детей-исполнителей не лгут: каким бы энергичным ни было их выступление, на их лицах – печаль…

«Они <Красный Крест>, похоже, были полностью введены в заблуждение ложным фасадом, созданным специально для них, — писал раввин Лео Бек в Терезине. — Влияние всего этого на наш моральный дух было разрушительным. Мы чувствовали себя забытыми и покинутыми».

В дни, оставшиеся за рамками хронологии постановочных съемок, Терезин был ужасно переполнен. Самоубийства здесь были массовыми. Очевидными были недоедание и смерти. «Супы готовили из порошка. Никто не знает, из чего был сделан этот порошок, — рассказывал Эдгар Краса, курировавший кухни. — Но если вы лично знали парня на кухне, который разливал суп, он мог добавить вам туда немного картошки…»

Это существование вызывает ощущение какой-то невообразимой летаргии, покуда вы не услышите сатирическую оперу Ульмана, написанную в Терезине, под названием «Император Атлантиды» (поставлена была Институтом Кертиса).

Один из персонажей поет: «Каждый день просто перетекает в другой… Один день, два дня, кто купит новые дни? Прекрасные свежие дни, нераскрытые…»

А главного героя оперы (прообразом которого служит, очевидно, Гитлер) бросает его лучший друг, Смерть. «Кто после этого еще будет меня слушаться? — восклицает Император. — Смерть отказывается от своего долга?..»

Евреям не разрешалось более владеть музыкальными инструментами, но они попадали в лагерь – и оказывались в кругу музыкантов. Тот факт, что возникало какое-то многоуровневое сотворчество, не вызывает удивления.

Композитор Хаас — лучший ученик великого Яначека — приехал в Терезин в 1941 году, разведясь со своей женой-нееврейкой, чтобы спасти ее и их общую дочь от необходимости следовать за ним в Терезин. Он был не в настроении присоединяться к другим заключенным здесь композиторам. Людвиг рассказывает в одной из многочисленных содержательных сносок: «В попытке привлечь и воодушевить Хааса молодой Гидеон Кляйн поделился с ним листами бумаги, на которых он рисовал нотный стан».

Ульман писал, что лично его привело к этой общей деятельности в Терезине в почти невыносимых условиях: «Наше стремление к культуре было равносильно нашей воле к жизни». Первоначально музыку исполняли тайно, на чердаках казарм. Но в конце концов культурные мероприятия были санкционированы официально. Оперы Моцарта исполнялись с использованием буквально любых – самых невообразимых – доступных ресурсов. А замечательный «Реквием» Верди исполнялся хором заключенных с простым аккомпанементом фортепиано, что позволяло пленникам смотреть прямо в лицо охранникам во время пения Dies Irae. По словам Эдгара Краса, «даже офицеры СС приезжали из Берлина и Праги. Шахтер <дирижёр> хотел выразить свой музыкальный протест нацистам, сидевшим в зале, когда мы пели «день гнева и суда»… но немцы-то чувствовали, что все мы поём наш собственный «Реквием»…»

Хотя никто в Терезине не знал, с чем предстоит столкнуться, когда отправят в Аушвиц, нацисты об этом знали. «Время от времени сюда приходила тысяча несчастных душ и уезжала еще тысяча несчастных», — писал в своем дневнике 15-летний Петр Фишль.

Многие терезинские музыканты предвидели, что их больше никто никогда не увидит: они оставляли свои рукописи и бумаги спрятанными либо под полом бараков, либо в руках доверенных сокамерников. Около 500 документов сохранил Карел Герман, который занимал в лагере довольно привилегированное положение до того, как в 1944 году его отправили «на восток» (в Аушвиц).

Различные артефакты выводят на совершенно новый уровень понимание тамошней жизни. Эскизы дают детальное представление о том, как выглядели этапы. Самодельные программы для концертов отражают общий стиль довоенных лет, но с примесью «юмора висельников» – как, например, для джазового концерта «Свингеры из гетто» 1944 года.

Повсюду в книге маячит смерть. Вслед за записями экстравертной веселой музыки Эрвина Шульгоффа идет рисунок с изображением композитора на смертном одре: глаза закрыты, челюсть отвисла.

Другой композитор, Зигмунд Шуль, умер в возрасте 28 лет после продолжительной болезни. «Мы потеряли поистине вдохновляющую артистическую личность, — писал Ульман. – Это не прозвучит панегириком, если я скажу, что он был абсолютно прав, когда заметил незадолго до смерти: «Как жаль, что это все, что из меня вышло». Это была правда». Большинство других композиторов и вовсе были убиты в Аушвице.

Ядро книги — музыкальная критика Ульмана. Это замечательные тексты, которые очень многое сообщают, вызывая в воображении то, что он слышал и чувствовал.

Например, ему не нравились вальсы с вином, женщинами и песнями из «Летучей мыши» Иоганна Штрауса. «Танцы на могилах будущего и за наш счет», — так он описывал свои ощущения. «Мы делаем глоток шампанского, но остаемся трезвыми…»

Музыка, написанная в Терезине, по определению не могла быть легкой: это были крупные композиторы военной эпохи, эпохи большого слома, когда музыка переосмысливалась всевозможными способами, и как бы с И.-С. Бахом на заднем плане. Так, струнный квартет № 3 Ульмана звучит особенно строгим, компактным, прочным произведением. А самым ярким из них был разносторонний Кляйн. Сравнения его творчества с музыкой Леонарда Бернстайна не поверхностны: эти двое были примерно одного возраста и даже выглядели как члены одной семьи. Но в то время как Бернстайн в 1940-х годах яростно призывал мир «прекратить разрушать себя» в симфонии № 1, Кляйн попросту находился в бараке Терезина, в стремлении выжить…

В какой-то момент Ульман писал: «Если гениальность означает борьбу за существование против себя, а не против других — битву гения против демона, то быть мистиком значит сражаться в этой битве и победить».

«Какими бы они ни были, композиторы должны были обратиться внутрь себя, чтобы найти безопасное место — тот творческий уголок, где возможна музыка. Делало ли это их мистиками по необходимости?» — размышляет Стернс.

Комментариев нет:

Отправить комментарий