Тревожимая Б‑гом проза Исаака Башевиса Зингера

Джозеф Эпстайн. Перевод с английского Виктора Голышева 26 июля 2018

Эссе об Исааке Башевисе Зингере одного из самых известных американских литературных критиков Джозефа Эпстайна было опубликовано в сборнике «В картонном поясе. Эссе личные, литературные и злые» (2007). Сегодня мы предлагаем читателю ознакомиться с этим текстом.

Несколько раз меня спрашивали, кого из писателей второй половины прошлого века, по моему мнению, будут читать через 100 лет. Я мог представить себе только Исаака Башевиса Зингера — потому главным образом, что он единственный писатель нашего времени, кого вполне могли читать за 100 лет до моего рождения. Однако критики не склонны углубляться в причины того, почему он неподвластен времени.

Он родился в Польше в 1904 году, в Америку приехал только в 1935‑м, писал на идише, и его переводили люди, владевшие английским лучше, чем он. До конца дней Зингер так и не расстался с акцентом новоприбывшего, хотя с годами овладел английским гораздо лучше. («Это признак редкой индивидуальности — стать большим писателем на языке, на котором он так плохо говорит», — писал Поль Валери о Джозефе Конраде, тоже не избавившемся от сильного акцента).

Случай Зингера тем более интересен, что писал он на умирающем языке идиш. «Лайбрери оф Америка» издала трехтомное собрание его рассказов (только два еще автора, родившихся не в Америке, удостоились места в этом каноническом проекте — Владимир Набоков и Алексис де Токвилль). Его преданность родному языку — маме‑лошн — была непоколебимой. Зингер утверждал, что в идише есть «витамины, которых нет в других языках», что он «очень богат в том, что касается описания характера и личности, и очень беден словами из области техники». Выросший в Польше среди людей, говоривших на идише, он сказал в нобелевской речи 1978 года, что этот язык способен выразить «набожную радость, жажду жизни, чаяние Мессии, терпение и глубокое понимание неповторимости каждого человека». Но в той же самой лекции он утверждал универсальность этого языка: «в фигуральном смысле, идиш — наш общий язык мудрости и смирения, язык всего испуганного и не теряющего надежды человечества».

Исаак Башевис Зингер, сын и внук раввина, родился в польской деревне Леончин. Он рос в атмосфере гнетущей бедности и религиозных разногласий. Это был непрекращающийся спор между отцом Зингера, склонным к мистике, и матерью с ее более традиционным, рационалистическим иудаизмом. Бедность проистекала от нежелания отца сдавать экзамен по русскому языку, как того требовали царские законы. В результате, несмотря на основательную образованность, ему пришлось быть фактически нелегальным раввином и служить самым бедным евреям.

Центральной фигурой в семье была мать Зингера Башева; в честь нее он взял второе имя — Башевис. Дочь выдающейся раввинской династии, женщина тоже незаурядной еврейской образованности, она, по всем свидетельствам, была сильной личностью. Говорили, что Зингер пошел в нее и внешне — тонкокостный, голубоглазый, рыжий — и, как утверждали некоторые, характером тоже; он почитал ее до конца дней.

Другой важной фигурой в семье был его брат Исроэл‑Иешуа Зингер, тоже писатель, причем на протяжении многих лет более известный, чем Исаак Башевис. Он был старше на 11 лет и написал знаменитые в свое время романы «Иоше‑телок» (1933) и «Братья Ашкенази» (1936); умер он в 50 лет от сердечного приступа. «Братья Ашкенази» и сегодня остаются великолепным романом, где злодей — не более и не менее как страна Польша; это первая книга, из которой я уяснил урок, часто повторявшийся впоследствии, что единственное, в чем всегда сходятся крайние левые с крайними правыми, — это ненависть к евреям. Исаак Башевис был более плодовит и достиг большей славы, чем его брат, и все же не написал такого мощного романа, как «Братья Ашкенази».

Вообще, Исаак Башевис Зингер стал выдающимся писателем отчасти благодаря своей плодовитости. Здесь ему повезло даже в несчастье. Бедность семьи выдавила Зингеров на задворки жизни: какое‑то время они жили с отцом его матери в местечке Билгорай, куда современность просачивалась с трудом, а позже в варшавской трущобе, где галдела и бурлила Крохмальная улица — Зингер назвал ее впоследствии своей литературной золотой жилой. В сельском захолустье и в шумном городе молодой и неизменно наблюдательный Исаак набрался материала, которого ему хватило на всю его долгую писательскую жизнь. А Нью‑Йорк, куда он прибыл в 1935 году и очутился в среде евреев, бежавших от Гитлера и Сталина, добавил ему нового материала.

Зингер набрел на одну из главных своих тем — конфликт между религиозной и светской жизнью, доставшийся ему от рождения. Среди евреев Восточной Европы источником этого конфликта стало движение Хаскала, решительно изменившее духовный мир восточноевропейских евреев. С Хаскалой — запоздалым Просвещением — в мир традиционной еврейской ортодоксии, ограниченный и довольствовавшийся Торой, Талмудом и комментариями ученых раввинов, вторглись западная литература, философия и искусство.

Мальчиком и юношей Зингер нашел свое место и там, и там. Он учился в раввинской семинарии и какое‑то время преподавал в ешиве в еврейском местечке, но и тем, и другим занимался без особого энтузиазма. Сбил его с панталыку брат Исроэл‑Иешуа — тот был целиком и полностью за Хаскалу. Он недолго пожил в России, своими глазами видел русскую революцию и испытывал отвращение к местечковой жизни; в своих воспоминаниях, описывая эту жизнь, он говорит про «вонь религии» — незабываемая характеристика. Свидетель нескончаемых споров между старшим братом и родителями, Зингер решил, по крайней мере в тот период, что «все его аргументы были очень сильными, а аргументы родителей казались мне слабыми».

Через брата Зингер получил работу корректора в журнале на идише и сошелся с еврейскими богемными кругами 1920‑х годов в Варшаве, в ту пору городе примерно на треть еврейском. Он стал публиковать статьи и рассказы; он был молод, и его жизнь изобиловала романтическими связями. Роман с женщиной революционных настроений увенчался рождением сына, единственного ребенка Зингера. Мать мальчика уехала с сыном в Россию, а оттуда в Израиль. Сам Зингер эмигрировал в Соединенные Штаты, там брат устроил его на работу в газету «Джуиш дейли форвард», выходившую на идише.

Лет восемь после приезда в Америку плодовитейший писатель Зингер переживал творческий ступор и писал какие‑то журналистские мелочи. Некоторые считали, что он пребывал в тени знаменитого брата и получил признание только после его смерти в 1943 году. Но, что более вероятно, он был ошеломлен колоссальной энергией и мощью Америки, ее характер представлялся ему непостижимым. Он ощущал себя оторванным от своего прежнего мира; он кое‑как владел ивритом, польским языком и немецким, но говорил только на идише. Ему было уже 30 лет, и никаких перспектив в жизни. «На самом деле, — говорит он Ричарду Бергину в “Беседах с Исааком Башевисом Зингером”, — я считал себя бывшим, конченым писателем, писателем, потерявшим и способность, и желание писать».

С семейной сагой «Семья Мускат» он вернулся к писательству. Роман печатался по частям в «Форварде», каждую неделю требовалась очередная глава, и волей‑неволей он восстановил форму. Позже книга была переведена на английский и издана Альфредом А. Кнопфом, хотя поначалу в сильно урезанном виде. В 1952 году в журнале «Партизан ревю» вышел его рассказ «Гимпель‑дурак» в переводе Сола Беллоу, сделанном, как говорили, за несколько часов. Нью‑йоркские интеллектуалы им заинтересовались; он же ответного интереса никогда к ним не испытывал. Вскоре после этого Сесил Хемли, главный редактор и издатель маленького, но авторитетного издательств «Нундей пресс», преданный служитель литературы, заказал перевод первого романа Зингера «Сатана в Горае» и выпустил том его рассказов. Когда издательство «Фаррар, Страус и Жиру» приобрело «Нундей пресс», Хемли привел с собой и Зингера. В 1967 году Зингер связался с «Нью‑Йоркером» и стал первым писателем, кого журнал регулярно печатал в переводах. Спустя 11 счастливо плодотворных лет Зингер получил Нобелевскую премию.

Вначале была предпринята серьезная попытка представить Зингера публике как писателя‑модерниста. Утверждали, что религия в его прозе не более чем фон и что в его романах и рассказах разрабатывается только современная триада фрейдовских «оно», «я» и «сверх‑я». Другие утверждали, что «в его творчестве имеется религиозный аспект, чрезвычайно современный». Критик Моррис Дикстайн сказал, что в «его видении жизни важное место занимает идея, что жизнью надо пользоваться во всей полноте, подчиняясь своим желаниям, пусть даже сделает нас это подобием теней, пляшущих в пустоте. Философия печальная, мрачная и в то же время очень позитивная: жить моментом и, в частности, это относится к сексу». Если бы данное толкование было верным, Исаак Башевис Зингер был бы гораздо менее значительным писателем.

Впрочем, Зингер и секс — особая тема. В разных интервью Зингер говорил, что лучшая история — это любовная история. Как ни странно, сам он писал не так о любви, как о страсти, а это отнюдь не одно и то же. Дама в его рассказе «Борода» говорит рассказчику, писателю, приблизительно похожему на самого Зингера: «Вы пишете о любви, но ничего в ней не смыслите. Простите меня, но вы описываете страсть, а не любовь, которая готова на жертвы и зреет с годами». Может быть, лучшим критиком Зингера был сам Зингер: такие остроты в свой адрес нередки в его рассказах.

Другим предметом, завораживавшим Зингера, была горячая религиозность. В рассказе «Страсти» человек поздно вечером выходит из дома в польском местечке Радожице и пешком идет в Иерусалим; другой человек, портной, из‑за путаницы в синагоге заключает пари, утверждая, что за год станет серьезным ученым; еще один решает проживать каждый день так, как если бы это был Йом Кипур, День Искупления. «Все может стать страстью, даже вера в Б‑га», — этими словами заканчивается рассказ.

Но больше всего в своих рассказах и романах Зингера занимает страсть сексуальная. Его персонажей неизбежно обжигает чистый жар желания, заставляя забыть о долге перед семьей, перед обществом и, главное, перед Б‑гом. Они бросают все в слепой уверенности, что страсть их будет длиться вечно. Других писателей на идише, таких же европейских беженцев, бесила эта его сосредоточенность на сексуальной стороне жизни — хотя, можно заподозрить, меньше, чем его колоссальный успех в Америке.

Сам Зингер, невысокий лысый мужчина с яркими голубыми глазами, одевался по‑провинциальному пестро и питал слабость к маленьким несуразным деталям — одной из моих любимых были рубашки в горошек, — и при этом имел репутацию, как говорили в прошлом, дамского угодника, а по‑нынешнему — бабника.

Полно рассказов о его деятельности по этой части. Мой основывается на сообщении одной женщины: за час до своего выступления Зингер подошел к ней в пустой аудитории колледжа и спросил, еврейка ли она и, если да, то откуда родом. Она ответила, что, да, еврейка, и родители ее из Белостока. Зингер сказал, что много знает о Белостоке и хотел бы больше узнать о ее семье. И предложил ей встретиться после выступления.

В здании, где он выступал, ему были предоставлены две комнаты. В гостиной был диван, несколько стульев и стол с вазой фруктов. Они сели на диван друг напротив друга. Зингер спросил ее — ей было 30 лет с чем‑то, а ему под 70, — что она знает о своей семейной истории. За 4–5 минут она рассказала то немногое, что знала, после чего Зингер наклонился к ней и предпринял шаг:

— Не возражаете, — сказал он со своим иммигрантским акцентом, — если я вас поцелую?

— Ах, мистер Зингер, — ответила она. — Очень польщена вашим предложением, но я только что вторично вышла замуж, и это было бы сейчас неправильно. Надеюсь, вы поймете меня. (Мне она сказала, что подумала: «Нырнуть с ним в постель — все равно, что переспать с моим дедушкой».)

Зингер поднял руку ладонью вверх.

— Нет, нет, нет, — сказал он. — Не волнуйтесь. — И, показав на стол с вазой, добавил: — Пожалуйста, отнесите фруктов вашему мужу.

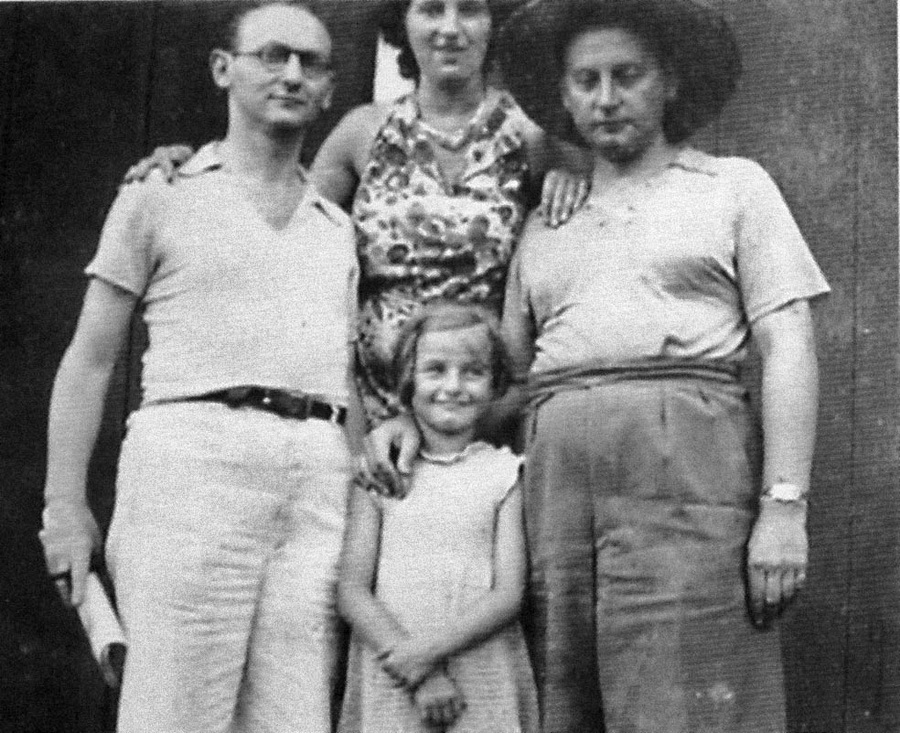

Речь здесь вовсе не о похотливости Зингера. Суть в том, что его знание о грехе было не совсем теоретическим. По‑видимому, он был из тех соблазнителей, которые действуют на авось, исходя из статистических соображений: займется хворост или его отошьют, он примет это с одинаковым самообладанием. Он был женат, и, если вам захочется увидеть лицо, на котором запечатлелось долготерпение, то ничего лучше, чем фотография его жены Альмы для этого не найти. Когда Альма бросила мужа, чтобы выйти за Зингера, она бросила еще и двух маленьких детей, о которых в биографиях Зингера больше ничего не слышно. Со своим сыном Зингер расстался на 20 лет и, насколько известно, не предпринимал больших усилий, чтобы связаться с отпрыском. Джанет Хадда, одна из биографов Зингера, причем расположенная к нему, кратко замечает: «Он был нерадивым мужем, никчемным отцом и сознавал это».

Не все грехи, описанные Зингером, связаны с сексом; иногда это поклонение кумирам, иногда следование лжемессиям или чрезмерная религиозная ретивость. По поводу рассказа «Корона из перьев» романистка Франсин Проуз отметила «настойчивость, с какой он старается заглянуть под поверхностную оболочку набожности и увидеть под ней необузданные желания, одержимость, гнев, горе и тайны, к которым обращается вера и культура». Я, впрочем, сомневаюсь, что в религиозности, по крайней мере в иудаистской религиозности, сам Зингер усматривал что‑то «поверхностное».

Исаак Башевис Зингер был великолепным художником в литературе, несравненным рассказчиком. Но многие критики, которые восхищаются им, не вполне готовы рассматривать его темы всерьез или принимать его темы, а вместо этого предпочитают искать в нем модерниста. В рассказе «Портфель» повествователь, писатель наподобие Зингера, должен прочесть лекцию «Есть ли будущее у литературы абсурда и литературы подсознательного?» Сама лекция там не приведена, но в других местах Зингер ответил на вопрос заглавия, и ответ этот — нет. В той мере, в какой модернизм в литературе выражался в технике потока сознания, в стилистических экспериментах или попытках проникнуть литературным путем в глубинные слои психологии, Зингер всех этих новшеств сторонился. «Улисса» Джойса он находил почти скучным, «Шум и ярость» не читал и совсем невысоко ставил Сэмюэла Бекетта. Он полагал, что литература как искусство вне истории и не знает прогресса, и, по его мнению, лучшие романы и рассказы были написаны, за очень немногими исключениями, в XIX веке. Он был не‑, а то и антимодернистом, прежде всего в том своем убеждении, что литература и культура никогда не заменят религию — и ни секунды не верил, что они этого заслуживают.

Несмотря на свои заявления, что он совсем мало заботится о стиле, Зингер писал удивительно хорошо. Его проза на английском увлекает своим ритмом, выдерживаемым особенно звучно на протяжении отдельного абзаца. Он написал сильные романы: «Сатана в Горае», «Люблинский штукарь» и «Враги. История любви» — в числе его лучших, но особенное мастерство он демонстрирует в рассказах. Четыре‑пять первых фраз, и вы у него уже на крючке. Он знал, где лежит жизненная драма, и создал бесконечную галерею персонажей, разыгрывающих ее. Он находил безупречные детали, нужные для того, чтобы рассказ ожил. Ни один другой писатель не мог ввести в рассказ такую деталь быстрее. Вот первая фраза «Бороды»:

«То, что еврейский писатель, да еще преклонного возраста, может вдруг разбогатеть, в уме не укладывается. Но это удалось Бендиту Пупке, больному, рябому, кривому старичку с волочащейся ногой» .

А вот начало «Сэма Палки и Давида Витковера»:

«Передо мной на диване сидит Сэм Палка, коренастый человек с багровым лицом, голым черепом в венчике курчавых седых волос, лохматыми бровями и воспаленными глазами, кажущимися то светло‑голубыми, то зелеными, то желтыми. Он курит сигару. Живот выдается вперед, как у беременной женщины на последнем месяце. На нем темно‑синий пиджак, зеленые брюки, коричневые туфли, рубашка в малиновую полоску и галстук с вышитым изображением львиной головы. Сэм Палка сам похож на льва, каким‑то волшебным образом превратившегося в нью‑йоркского миллионера, покровителя еврейских писателей и актеров, председателя правления дома престарелых в Бронксе, казначея общества поддержки израильских сирот» .

Познакомившись с этими Пупками и Палками, тут же хочешь узнать, что с ними Зингер сделает. Что‑то необыкновенное, как выяснится, но это не дало бы эффекта, если бы Зингер не понял в свое время, что хорошая проза непременно привязана к интересному действующему лицу. «…что‑то привлекало меня в этом суматошном человечке, — говорит он о Либкинде Бенделе, персонаже рассказа “Шутка”. — Может быть, то, что я не мог его до конца разгадать. Каждый раз, когда мне казалось, что уже знаю его досконально, он откалывал какой‑нибудь неожиданный номер» . Зингер видел бесконечное разнообразие людских типов, хотя его персонажи происходили главным образом из весьма обособленного мира европейских евреев, спасшихся от Гитлера и Сталина и большей частью осевших в Нью‑Йорке, но также и в Буэнос‑Айресе и нескольких других столицах.

Интерес к персонажу вытекает, конечно, из интереса к человеческой натуре вообще, предмету, в котором, при всех усилиях науки и общественных наук, мы остаемся крайне невежественными. Для Исаака Башевиса Зингера каждое человеческое существо было исключением, не подтверждающим правило. Таким должно бы быть кредо любого художника. И судьбу, таинственную шахматную игру жизни, понять ничуть не легче. Объяснения через сложные абстракции, в итоге приводящие к клише, вкус к которым Зингер обнаружил у американцев, только затемняют дело.

Не сильно проясняет его, на взгляд Зингера, и философия. В молодости он усердно читал философов. Он восхищался Спинозой и Шопенгауэром, которого называл «прекрасным писателем, зорким наблюдателем человеческих дел». Но для Зингера границы философии слишком строго очерчены, а сама философия, как он сказал одному интервьюеру, «это род знания, в которое, на самом деле, требуется верить». И философия не высказывалась обо всех загадках жизни, которые осаждали Зингера и которыми он донимал своих самых интересных персонажей. Один из них, Герц Грейн в «Тенях на Гудзоне», в прошлом изучавший философию, говорит, что он пошел в область, которая была банкротом изначально, — философия мертва уже 200 лет… Загадка становится все больше, а не меньше, и никак ее не разгадать. Это безнадежно.

Многие, писавшие о прозе Башевиса Зингера, подчеркивают тот факт, что пишет он о мире исчезнувшем — разумея под этим мир евреев до Холокоста. «…Кто погиб в гетто, кто в лагере, кто в России от голода, тифа или цинги», — говорится в рассказе «Наставник», и то же самое можно было бы вставить во многие его рассказы из современной жизни.

«Голубка» — самый прекрасный рассказ о Холокосте из всех, что я читал. Можно не удивляться, что Зингер подходит к предмету не прямо, а символически. Профессор Эйбешутц пристрастился кормить голубей на улице под своим домом. Он говорит своей служанке, полячке Текле, что для него это важнее, чем ходить в синагогу. «Б‑г давно насытился хвалами, — объясняет он, — а голуби ждут каждый день с восхода, чтобы их покормили. И нет лучшего пути служить Создателю, чем проявлять доброту к Его творениям». Тут вспоминается, что на вопрос, почему он стал вегетарианцем, Зингер ответил, что стал им не ради себя, а ради цыплят.

Как и многие другие персонажи Зингера, профессор склонен подходить к жизни sub specie aeternitatis, размышлять о смысле вселенной в свете вечности. Он вспоминает место в Талмуде, где евреи уподоблены голубям. «Голуби, как и евреи, здравствуют, лишь покуда царит мир, спокойствие и добросердечие». Он не прочь углубиться в телеологию, размышляет о плане и цели мироздания. «Трудно было уверовать в милость Б‑жию, — думает он, — но мудрость Создателя светилась в каждом стебельке травы, в каждой мухе, в каждом соцветии и былинке».

Однажды, когда старый профессор кормил на улице голубей, на него напала шайка польских хулиганов‑антисемитов, и ему попали камнем в голову. После этого он слег, стал чахнуть и вскоре умер. Стаи голубей полетели вслед за катафалком на кладбище: «Их крылья, то застившие, то открывавшие солнце, становились красными, как кровь, или черными, как свинец». Рассказ заканчивается великолепным описанием:

«Утро следующего дня было по‑осеннему серым, низко висело тяжелое и ржавое небо, дым из труб опускался на черепичные крыши. Моросил колючий дождик. Ночью кто‑то успел намалевать на двери профессора свастику. Текла вышла с мешком корма, но птицы к ней почти не подлетали. Пара голубей поклевывала зерна, неуверенно озираясь, будто чувствуя, что нарушила некий птичий запрет. Над канавой поднимался запах дегтя и гнили, острый смрад грядущего разрушения».

Это возвращает меня к вопросу, с которого я начал: почему я думаю, что Башевис Зингер — единственный писатель прошедшей половины века, которого, вероятно, будут читать с таким же интересом и через 100 лет. Ответ, я полагаю, не в том, что Зингер чудесный рассказчик, хотя это так, и не в том, что его произведения — полнейшее свидетельство о жизни Ostjuden перед тем, как она была уничтожена нацистами, хотя и это так. Нет, я думаю, проза Зингера будет жить потому, что он посвятил свой могучий талант служению великой теме — непрекращающейся драме спасения, поиска одобрения у Б‑га за то, как ты жил.

Эта драма личного спасения когда‑то разыгрывалась почти в каждой душе, от короля до крестьянина. Просвещение и все, что за ним последовало, немало потрудились, чтобы ее притушить. Но не у всех, не у многих умных людей, которые не находят ответов на глубочайшие загадки ни в философии, ни в науке — и определенно не у Исаака Башевиса Зингера.

* * *

Я не претендую на глубокое знание зингеровской души. Если не говорить о его литературном даре, он не кажется человеком благочестивым, а тем более богобоязненным. Пожалуй, ближе всего будет определение: «тревожимый Б‑гом». Вопрос о существовании Б‑га, о Его замысле, о Его смысле и почему Он дозволяет страдания — эти мысли никогда не оставляли Зингера. Он говорил, что верит в Б‑га, что «примирился с людской слепотой и постоянным молчанием Б‑га, но это не приносит ему покоя». И говорил также, что испытывает «глубокое негодование на Всемогущего, прежде всего за то, что дозволил Холокост, и в меньшей степени за то, что Он молчит и являет себя очень, очень маленькими дозами и мало дает свидетельств своей милости».

Но, что важнее, Зингер сумел оживить старую драму стремления к приятию Б‑гом. Его самые яркие персонажи добиваются этого, действуя добросердечно, с мудрым простодушием: таковы Гимпель‑дурак, Акша в «Короне из перьев», люблинский штукарь Яша Мазур и многие другие. Исправившиеся грешники, добрые, простые души — одни повернулись спиной к миру, другие силятся понять смысл жизни — все они, каждый по‑своему, проходят испытание, все они действующие лица в драме личного спасения.

Вот что делает прозу Башевиса Зингера необыкновенно живой: автор понял, что равновеликой замены этой драме не нашлось — что важно, как человек ведет себя, что судит его самый высший суд, какой только может быть, и ставка не может быть выше. С драмой спасения не может сравниться и поспорить ни одна современная человеческая драма, включая разнообразные драмы приобретения: удовольствий, денег, власти, славы, знания, земного счастья в любой форме.

В том числе, драма прогресса в понимании вселенной, обещанного наукой. Вот как размышляет в «Тенях над Гудзоном» Герц Грейн, один из ищущих у Зингера, человек, отпавший от религии отцов: «Какую вселенную мыслят Эйнштейн с Эддингтоном? Ком глины, набитый слепыми атомами, бегающими взад‑вперед, мечущимися в лихорадке». В смысле личной драмы лучшее, что может предложить наука, чрезвычайно скучно — совершенно предсказуемый трехчастный сценарий: жизнь, смерть и гарантированное небытие.

Между тем в наш глубоко материалистический век Исаак Башевис Зингер силой своего писательского дара может убедить читателя, что существуют другие возможности и что у жизни есть собственный смысл и значение. Поэтому написанное им и останется жить, когда произведения актуальных профессионалов, социально ангажированных писателей и литературных фокусников будут прочно забыты.

Комментариев нет:

Отправить комментарий