Еврейское царство

Поэт и прозаик Ламед (Лейви-Иешуа) Шапиро (1878–1948) прожил трудную и беспокойную жизнь, со множеством переездов между Киевом, Одессой и Варшавой, а далее Лондоном, Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. Творческое наследие оставил камерное. В этом наследии велика была роль русской литературы, в частности Достоевского. И среди рассказов Шапиро попадаются настоящие жемчужины. Они впервые переведены на русский язык и готовятся к выходу в свет в издательстве «Книжники».

Продолжение. Начало в № 374–385

1

Широкая дубовая дверь в женскую часть синагоги всегда заперта. Посредине двери на уровне глаз сделано окошко размером чуть больше человеческого лица, закругленное сверху. Дощечка, выпиленная из широкой дубовой груди, повешена на две петли.

Сейчас окошко открыто, и в нем виднеется молодое женское лицо, обрамленное белым шелковым платком. Продолговатое, округлое, как слива, оно чуть побледнело из‑за поста, но это легкая, свежая бледность. Огромные голубые глаза с любопытством смотрят на собравшихся в синагоге мужчин, а из‑под платка дерзко выбивается густой, вьющийся локон, светлый, как легкий турецкий табак.

Это запрещено.

Рядом с ковчегом — и рядом со своим отцом‑раввином — стоит Менахем, облокотившись на конторку и опершись подбородком на кулаки. Его талес, с серебряной вышивкой, еще совсем новый, опущен на глаза, но Менахем видит, все видит.

Воздух синагоги пропитан святостью, воодушевлением и тяжелым, острым, пряным запахом горящих восковых свечей; и от русого локона тянется тоненькая ниточка греха — тянется, тянется через синагогу, обвивает, словно паутина, сердце Менахема, немного мешая сосредоточиться. Менахем закрывает глаза, открывает рот и вдыхает полной грудью.

2

Когда вышли благословить луну, небо было ясное и холодное. Евреи пожелали друг другу счастливой судьбы в наступившем году и разошлись. Каждый в одиночестве брел домой и мягко, умиротворенно улыбался, сам того не замечая.

В гостиной, запахнув шлафрок, раввин с книгой в руке ждал стакана чаю, пока невестка с кухаркой накрывали на стол. Супруга раввина, оплывшая, как тесто, сидела перед мужем на старомодном широком диване. Из‑за болезни она не могла говорить, только двигала челюстями и, когда ей что‑нибудь было нужно, издавала негромкое «ме». Менахем стоял у окна, поглаживая черную бородку, и на Этл не смотрел. А молодая жена подавала на стол — и не смотрела на Менахема.

Потом помыли руки и сели за стол. Ели спокойно, нежадно, тихо говорили о том, что завтра надо строить кущу, о ветках для нее и прочих делах. Разливая суп, Этл пристально смотрела в тарелки, а Менахем тем временем, пожалуй, слишком увлеченно пересказывал отцу, что говорится о храмовой службе в сочинении под названием «Йошон веходош» . Раввин между едой и разговором заглядывал в свою книгу. Его супруга, сидя в старинном кресле, наблюдала, как молодожены стараются не глядеть друг на друга. Уголок ее рта чуть приподнимался. Это означало улыбку.

Еврейское местечко лежало в долине, крестьянские хаты рассыпались по окрестным горам, и ночью оттуда слышались крики, смех, песни, иногда печальные, иногда веселые, но всегда чарующе прекрасные. В тихой, темной гостиной старые ходики бормотали сквозь сон: «Т‑тик… Т‑так…»

3

Время шло, и, укрыв собой мир, ночь душила и гасила все резкие звуки, пока над землей, в воздухе, не остались только шорох, шелест, слабое дыхание — и наступила тишина. Лишь раз издалека донесся пронзительный крик ужаса и боли, может, последний в чьей‑то жизни, однако ночь отсекла его, как ножом, и тишина едва всколыхнулась над городом. И дома, сбежавшись на квадратную рыночную площадь, смотрели друг другу в потухшие глаза, и колыхались, как тени, и долго о чем‑то шептались в едва слышном волнении. Но вот закричал петух, и из окна внезапно глянул красный глазок свечи. Толпа домов вздрогнула и будто разбежалась во все стороны, и окна на западной стороне площади вспыхнули неярким, зыбким светом.

Свеча зажглась на кухне в доме раввина. Кухарка Слова умылась и, договаривая благословение, принялась за работу.

Просторная кухня казалась старухе слишком тесной. Рослая, угловатая, Слова была не то что ладно скроена, зато крепко сшита. Кожа — смуглая, сухая, как пергамент, брови нависают, как стреха, глаза — маленькие, темные отверстия. Решительный нос, длинные, костлявые руки и шаркающая походка. Слова постоянно крутила головой, не просто осматривая, а пронзая взглядом все, что попадалось на глаза.

Считалось, что она кухарка, но Слова еще подметала, мыла и надраивала посуду, шила, ухаживала за больной хозяйкой, вела домашнюю бухгалтерию, накрывала на стол. Даже когда к раввину приходили с вопросом, и то встревала. Она делала все, не слишком проворно, не слишком хорошо, чтобы не сказать плохо, но абсолютно все. Отобрать какую‑нибудь работу у нее было невозможно.

У нее было много детей, то ли двенадцать, то ли даже пятнадцать. Они давно разъехались кто куда, и Слова думала о них не больше, чем они о ней. Она поселилась в доме раввина — поселилась навсегда.

Замешивая тесто для халы, она бормотала:

— Говорят, якобы четыре раза надо…

И потом, раздвигая в топке тлеющие угли:

— Да только неохота…

А дальше — невнятное ворчание.

Она редко разговаривала с другими, но часто — сама с собой. Иногда рассуждала вслух о работе, о том, чем собиралась заняться, но чаще было не понять, где сейчас ее мысли.

Хала уже стояла в печи, и старуха выглянула в окно. Небо светлело, окрашиваясь перламутром. Слова подняла руку, разинула рот, но, услышав у двери шаги, обернулась и в ту же секунду сказала:

— Не задерживайся, к кофе свежая булка будет с маслом.

Менахем, с талесом под мышкой, бросил на ходу «Доброе утро!» и распахнул дверь на улицу. Полной грудью вдохнул утреннюю свежесть. Окно в их спальне еще с вечера осталось открыто, и, проходя мимо него, Менахем быстро заглянул внутрь, закрыл и тут же открыл глаза.

На кухне старая Слова, забывшись, так и стояла с поднятой рукой.

4

Раввин направился в спальню немного вздремнуть. В левом углу гостиной, за столиком у окна, Менахем играл в шашки с резником Гершоном.

— Э, в хол гамоэд! — бросил раввин и тут же потерял к игрокам интерес.

— Гы‑гы‑гы! — заржал как конь Гершон. — Невинное развлечение, что такого? Гы‑гы‑гы!

Левой рукой, растопырив пальцы, поправил на голове бархатную ермолку, а правой уверенно двинул шашку — как обычно, очень плохой ход.

— Ничему вас жизнь не учит! Верно говорят, горбатого могила исправит, — похвалил Гершона Менахем и тут же безжалостно наказал его за ошибку.

— Гы‑гы‑гы! Слыхали уже. А ты, думаешь, самый умный? Гы‑гы‑гы!

Он не огорчился. Наоборот, казалось, разгром, учиненный противником в его лагере, доставил Гершону удовольствие. Он только ржал да бестолково двигал шашки на флангах — один ход хуже другого. Как умел, так и играл.

Здоровенный, неуклюжий, жесткая, огненно‑рыжая борода, маленькие глазки и сизый нос, а вдобавок громкое ржанье и отрывистая речь — настоящий дикарь.

Простой человек, далеко не ученый, резник любил повеселиться, крепко выпить и как следует закусить. Обращаться с ножом он был мастер, и в городе говорили, что Гершон может не только зарезать быка, но и в одиночку повалить его на землю.

Иногда он заходил сыграть с Менахемом в шашки и побеседовать о «философии», хотя разбирался в ней не лучше, чем в шашках: «Что новенького в газете пишут? В этой, “Дос блат”? А что слышно про этого праведника русского, как его там? Который граф. Он правда граф, что ли? Гы‑гы‑гы! Чего только гои не придумают! Колесница‑то эта, что сама бежит. Как ее? Машинка… Посмотреть бы…» Он не всегда понимал, о чем говорит Менахем, но все равно был доволен и громко ржал, широко открывая рот.

Из супружеской спальни выскользнула женская фигурка и из угла в угол пересекла гостиную. Голова и даже плечи прикрыты черным шелковым платком — ничего не разглядеть. Менахем углубился в шашечницу. Гершон потеребил бороду и проводил стройную женскую фигуру похотливым взглядом. Резнику однажды здорово повезло, он случайно смог подсмотреть за ней в бане. Всю видел, с головы до ног, гы‑гы‑гы! Кожа, а главное, фигура — девичья, совсем деви‑чья! Он тогда чуть не ослеп, его прямо обожгло.

Резник громко хрустнул пальцами и скрипнул крепкими белыми зубами.

5

Днем воздух в синагоге колыхался и дрожал под перекатывающимися волнами звука. Раввинский сын Менахем в одиночестве сидел за столом у западной стены и вслух изучал Тору.

Раввин говорил мало. Для него размышлять — что идти прямой дорогой, говорить — что брести узкой тропкой в темноте. Одной‑двумя фразами выскажет самую суть, и все, уже устал и опять погрузился в размышления. Со временем это даже стало сказываться на его слухе.

Сын же, наоборот, любил звук, любой звук, а особенно музыкальный, и нередко — со смешанным чувством удовольствия и замешательства — прислушивался к колокольному звону польского костела и русской церкви, что стояли друг напротив друга на холмах у выезда из города.

Менахему нравилось слушать и собственный голос, говорил он гладко, бегло, без запинки, и невысказанная мысль казалась ему расплывчатой, бесформенной, как клуб пара. Иногда Менахем даже напевал, баритоном, сладковатым, но неожиданно мощным для его сухопарой фигуры. Однако всего милее был ему напев, с которым учат Тору. Вот где настоящий простор! Тут и виртуозные трели, и победный ритм в конце каждого стиха, и плавные переходы от речи к пению. И, сидя над книгой, Менахем с удовольствием выводил рулады.

Он учился, и синагога вторила ему. Древние стены просторного зала с высоким потолком отзывались на каждый звук, как тонкие деревянные деки огромного резонатора. Звуки повторялись, удваивались, множились, становились то выше, то ниже, как морские волны в спокойный день, брызгами рассыпались по синагоге и выплескивались через открытые окна. И когда Менахем, почувствовав усталость, встал из‑за стола, на лице молодого человека светилась умиротворенная улыбка, глаза неярко, мечтательно блестели, и по телу растекалась истома, словно он выкупался в море звуков.

Дверь затворилась за ним, и тихие шаги, будто он был обут в мягкие домашние туфли, удалились и затихли. Синагога осталась одна.

И тогда дверцы ковчега качнулись на петлях и бесшумно открылись сами собой.

Падая из высокого окна с юго‑западной стороны, синагогу пересекает по диагонали золотая полоса. Ее край ровно отрезан, как ножом. Это граница, явная, четкая граница между золотистым стремительным нечто и бледным, прозрачным ничто. Полоса упирается в противоположный угол у двери.

Тишина.

Вместе с солнечными лучами в окно влетел воробей и сел на подоконник. Покрутил головкой, маленькими глазками с любопытством осмотрел убранство синагоги и сказал: «Чирик!» И тут же проснулось эхо, подхватило короткий, отрывистый звук и разбрызгало его тысячей капель. Воробей испугался и упорхнул. Эхо замерло в углах, на потолке, на полу. И снова тишина.

Тихо‑тихо. Проходят минуты — или часы? — или годы? — и тишина становится глубже, гуще, напряженнее, пока не начинает дрожать, как натянутая струна, и лопается с пронзительным металлическим звоном, пронзающим все пространство синагоги…

Было или не было? Явственный, острый, как стальная игла, звук, но он не потревожил старого эха.

Длинными рядами поперек синагоги стоят конторки, но понемногу их очертания размываются, острые углы сглаживаются, неподвижные формы становятся гибкими, пластичными, и все они замерли в немом ожидании: плечи подняты, головы наклонены, лбы обращены на запад. В темноте открытого ковчега слабо мерцают разноцветные тени, спокойный серебряный отсвет, а над ковчегом распростерлись две руки с раздвинутыми пальцами — неподвижные над неподвижной синагогой. И в глубине ковчега зарождается звук, и прорастает наружу — протяжный, будто рог трубит на молитве в Рошешоно , резко, мощно, обжигающе, как дыхание мороза: «То‑о‑о‑ро‑о‑о!»

6

Это случилось недели через три после Сукес и началось в базарный день. На третий день затихло. Утром даже открылась пара лавчонок, но часа в три они снова закрылись: весь Криводуб собрался в Большой синагоге. Отперли дубовую дверь, и из двух помещений получилось одно: мужчины, женщины и дети — все вместе. Оказалось, все взрослые сегодня постятся — без приказа раввина.

Раввин встал перед омедом. Прочитал пару приличествующих случаю молитв, «Шма колейну» и «Афофуну маим ад нефеш» . Потом взошел на биму. Жена раввина сидела на скамейке у задней стены. Уголок рта высоко поднят, один глаз заплыл, но второй — смотрит.

Народ столпился вокруг бимы. В заднем ряду — девичья фигура, лицо скрыто под черной шалью. Невестка раввина.

Резник Гершон метался по синагоге, правая рука платком подвязана к шее. Кухарка Слова забилась в дальний угол и беззвучно шевелила губами.

Когда начали читать поминальную молитву, какая‑то женщина не сдержалась. По синагоге разнесся громкий, протяжный крик. Раввин, откинув с головы талес, повернул к женщине спокойное, бледное лицо и строго сказал:

— Тихо!

— Это носильщика Хоны… вдова… — подсказал кто‑то вполголоса.

Раввин помолчал немного и сказал, уже гораздо мягче:

— Не надо плакать.

Женщина еще раз всхлипнула, тонко, скрипуче, будто повернулась ржавая петля, и стало тихо.

Потом принесли чернила и гусиное перо, и сойфер Шмайя записал в городской пинкас события последних трех дней. Эта запись — одновременно и хроника, и плач по убиенным, на смеси древнееврейского и идиша, составленная по одной фразе несколькими людьми. Раввин начал, другие продолжили, и вот что вышло:

«Рээй Гашем мэ гойо лону . Как овец на убой, повели нас, и разграбили наше имущество, и осквернили Твое имя среди народов…»

И тут прервались на полуслове. В синагогу ворвался ветер, оглушительно хлопнуло открытое окно, снаружи послышался звон падающих на землю осколков стекла. И когда раввин заметил, что все взгляды направлены к двери, он тоже посмотрел туда и тут же оперся рукой на стол. А жена раввина попыталась встать, но не смогла и снова тяжело опустилась на скамью.

Никто не видел Менахема целых три дня, и все считали, что он где‑то лежит убитый. Помедлив у двери, Менахем двинулся к биме. Одежда измята, но не порвана, никаких следов насилия не видно. Чистое лицо казалось сонным, но взгляд — обычный, как всегда. Настолько обычный, что по синагоге пополз холодок страха. Менахем курил тонкую папироску.

Раввин открыл и закрыл рот.

— Опять слова? — равнодушно спросил Менахем. — Продолжайте, продолжайте. Вы же всегда поговорить любили.

Толпа беспокойно зашевелилась. Раввин посмотрел на сына. Стало очень тихо.

— Ну, что ж вы замолчали? — Менахем заметил пинкас и усмехнулся. — Вы кое‑что забыли. Шмайя, смотри, не забудь кого‑нибудь из «убиенных», всех запиши. Ведь и носильщик Хона погиб во славу Б‑жию, и вор Берл. И солдатка Гитл восьмерых гоев на себя взяла — тоже во славу Б‑жию!

Его тон был таким же грубым, как слова, и хлестал, будто кнутом. Народ отступил, удивленный и растерянный.

Вдруг раввин, опять обретя дар речи, хриплым, визгливым голосом понес околесицу:

— Вот как?! А кто мир создал, и моря, и небеса? Ты, что ли? Ты, что ли?!

Его худая, сутулая фигура в рваном кафтане раскачивалась вперед‑назад, вперед‑назад. Сейчас раввин напоминал мокрого, ощипанного петуха.

Менахем скрипнул зубами.

— А баню с банщицей кто создал, я, что ли? А кто создал цимес из фасоли, а козьи бороды, а ватные штаны бабки Трайны, я, что ли? Властелин мира, великий Создатель Трайниных штанов, прими под свое крыло души этих мучеников, погибших во славу Твою!

— Он с ума сошел! — крикнул кто‑то дрогнувшим голосом.

Но раввин не слышал сына и твердил:

— А кто освободил народ Израиля из земли Египетской, кто его сорок лет по пустыне водил, пока не привел в страну, обещанную Аврааму, Исааку и Иакову? Ты, что ли?

— Ага! Проценты за старый должок!.. Мы с тех пор в тысяче Египтов побывали, тысячи пустынь прошли — и остались рабами до сего дня! А старый ростовщик все требует и требует! Еще не расплатились за водку, что выдохлась давно!

И тут толпа всколыхнулась от гнева. Со всех сторон послышалось:

— За наши грехи, за таких отступников, как ты, за святотатцев покарал нас Г‑сподь!

— За ваши грехи! Ха‑ха! Где это видано, чтобы куры грешили? Может, кто‑то из вас, когда молился, слово пропустил? Ха‑ха‑ха! Разве вы способны грешить? У вас для этого ни сил, ни мозгов. Грешить только живые могут, а вы сдохли давно! А Он, Б‑г‑то ваш, какой молодец! Вас наказывать — милое дело, а против тех — ничего не может! Отец, который смертью карает своих детей, но не может за них заступиться, — это не отец! Святая община! Ваш глава, городской раввин — вы сами видели, своими глазами, как его избивал вонючий мужик, как порвал его одежду и дал пинка под голый зад, как мучил и унижал его…

Вдруг Менахем замолчал. В одно мгновение он переменился, поджал губы, как скромная женщина, и заговорил через нос, слащаво и ядовито:

— А вот у них — сами видите — это бог. «Бог любви». Мухи не обидит. Сами видите, на что он способен. Сами видите, как он правит своим миром. Да, своим, это его мир. Б‑г, дорогие мои евреи, тоже должен на что‑то годиться. Б‑г, братья и сестры, должен что‑то уметь. А иначе получается, каждый сам себе бог.

Пока Менахем говорил, раввин только что‑то сипел, но вдруг выпрямился и посмотрел на сына, будто не узнал. Бледные губы сжались, и пристальный взгляд стал мрачным и суровым.

Гершон стоял в стороне, левой рукой теребил огненно‑рыжую бороду, жевал толстыми губами и так смотрел на Менахема, что было не понять, то ли резник взбешен, то ли он еле сдерживается, чтобы не расхохотаться.

И тут через толпу к биме пробралась девичья фигура. Откинула с головы шаль. Лицо — в белых пятнах, будто испачкано глиной.

— Менахем! — позвала она мужа. — Менахем!

Он открыл рот, как вытащенная на берег рыба, и еле выговорил:

— Прочь от меня!

Закатил глаза, схватился за голову и неожиданно взвизгнул:

— Прочь от меня, ты, сосуд с нечистотами! Лучше б ты шлюхой была, лучше бы сама убежала к тому рыжему гою!

Кто‑то успел над самым полом подхватить молодую женщину под мышки и уложил ее на скамью.

Неожиданно Менахем успокоился и, повернувшись к толпе, заговорил с холодной злобой:

— Слушайте! Таких, как вы, стыдиться нечего. Скоро год с нашей свадьбы, а я к ней так и не прикоснулся. Ни разу ее не видел. Я любил ее, как Иаков младшую дочь Лавана, но все робел, не мог решиться. А тут пришел гой и влез в нее, как хряк в кучу навоза. — Он вытер пот со лба. — Да, это их вина, что они такие. Но все это время — слышите? — все это время я прятался во дворе. Лежал в углу, во дворе, и смотрел. И это — ваша вина. Слышите, вы, черви? Ваша Тора, ваша жалкая жизнь, ваши обычаи — это яд. Клянусь: теперь я не пожалею сил, чтобы стереть вас с лица земли!

— Гы‑гы‑гы! — вдруг заржал резник Гершон.

Раввин подошел к сыну, указал на дверь и спокойно сказал:

— Вон.

Менахем ответил ему взглядом, полным ненависти, заскрипел зубами и твердым, размеренным шагом вышел из синагоги. Раввин повернулся к восточной стене и тихо, но отчетливо начал:

— Исгадал вэискадаш шмей рабо…

Из угла доносились глухие удары: вдова носильщика Хоны билась лбом о стол.

Покосившись на дверь, жена раввина сказала: «Ме». И умерла.

7

Неделю за неделей дожди размачивали и пожирали землю, но за одну ночь ветер разогнал тучи, и, когда встало солнце, земля уже лежала в обжигающих объятиях мороза, и ее изрытая водными потоками поверхность застыла и теперь звенела под ногами, как сталь. К вечеру прилетела метель. Всю ночь свистела в печных трубах, отплясывала на рыночной площади канкан, а под утро умчалась в дальние края. Холод отпустил немного, а потом с новой силой впился острыми зубами в беззащитную землю. Пурга за пургой с победной жестокостью галопом скакали по городу, а над ним сменяли друг друга низкие, серые облака и бледные, промерзшие небеса; бледные, промерзшие небеса и низкие, серые облака. Но вот ослабели обжигающие объятия, и глубоко вздохнула полузадушенная земля, понемногу отогрелось ее закоченевшее тело, побежали по жилам соки, и воздух наполнился ароматом. Иногда непонятный звук, то ли всхлип, то ли смех, прилетал откуда‑то и затихал смущенно. Проклюнулась первая трава, зазеленела и разрослась, растеклась, как море: вот и лето. Пришло, нарядное, в ярком, цветастом платье, легко и свободно, и становилось все смелей, все уверенней, пока усталая, опьяненная земля не забилась в истерике, не задрожала в конвульсиях и, наконец, не замерла, забывшись, в багрово‑золотом пламени, измученная смертями и рождениями. И снова белая зима, и снова красное лето. Годы друг за другом катились через город, то стремительно и шумно, как скорый поезд, то гладко и спокойно, как вода в реке.

Жизнь в городе что зимой, что летом протекала безрадостно. Отношения между евреями и христианами остались напряженными. Евреи ждали ярмарочных дней и боялись их. Из других городов приходили недобрые вести: погромы, грабежи, убийства. Со всех сторон надвигалась беда, и лица мрачнели, и удивленные взгляды говорили: «Это бессмысленно! Бессмысленно!»

В доме раввина царило молчание. Невестка уехала туда же, откуда приехала, хозяйство вела Слова. Старуха почти не изменилась, только стала глуховата и постоянно говорила сама с собой. Раввин еще больше усох, ссутулился, лицо похудело, губы стали бледнее и тоньше, и нос заострился, как птичий клюв. Ночами раввин лежал в постели, не смыкая глаз, а ходики в гостиной хрипели и бормотали, как выживший из ума старик, и заходились кашлем, пытаясь возвестить, который час.

Иногда Гершон заходил к раввину «побеседовать». Рука у резника благополучно срослась. Говорили, что те, кто ему руку сломал, тоже свое получили сполна, а по Гершону уже и не видно было, в какой передряге он побывал. Разве что ржал теперь гораздо реже и не так весело, причем обычно в самый неподходящий момент.

Это были странные беседы — почти без слов. Раввин теперь стал совсем неразговорчив, а Гершон и раньше был неважным оратором. Говорить с раввином о «философии» как‑то не подобает, и резник, пораскинув мозгами, выбирал конкретную тему, например «еврейский народ»: «Вот, думаю, что значит “еврейский народ”? А если еврей к язычникам попал? Тогда для него те же законы, что и для всех, или как?» Он потел от напряжения, пытаясь выразить ему самому не совсем понятные мысли, шагал туда‑сюда по неосвещенной гостиной, и половицы у него под ногами скрипели нервно и неожиданно громко, как его фразы. Раввин все время смотрел куда‑то мимо, в окно или в потолок, но все‑таки слышал и понимал, о чем говорит резник, отвечал хоть и редко, но впопад. Длинные паузы заполнялись доносившимся из‑за стены бормотанием: Слова у себя на кухне.

8

В последнее время с резником Гершоном, мастером ножа, начало происходить что‑то странное: плохо стал птицу резать, некошерно. То слишком слабо полоснет, то слишком сильно, то не там, где надо. Женщины дивились, ругались, но пока что про себя, друг дружке не рассказывали. И так пока жена резника Гнеся, известная горлопанка и сквернословка, из тех, что сами спокойно не живут и другим не дают, однажды не подняла крик: муженек‑то ее совсем спятил! Уже не один месяц мясного в рот не берет. Сперва говорил, приболел, потом заявил, что вообще мясо ненавидит, а тут выдал: не хочет больше резать! Отказывается, и все тут! Не хочет, говорит, кровь проливать. Беда, евреи! Что ж вы молчите?

Евреи смеялись, не верили. Но в четверг утром мясники осадили дом Гершона, и заведующий коробочным сбором вышел оттуда весь потный и пожал плечами. Мясники заорали, что свяжут Гершона, но потом подумали: а что толку от связанного резника, и стали его уговаривать, и опять кричать, и опять уговаривать — и все напрасно.

Хозяева в недоумении разводили руками. Он что, правда с ума сошел? У евреев такого отродясь не слыхали. Это же курам на смех! Рассказали раввину. Тот поднял брови и спросил: «А?» Еще раз рассказали. Раввин молчал, а староста синагоги, который поведал ему всю историю, переминался с ноги на ногу и не знал, что делать дальше. В конце концов раввин велел привести Гершона, но резник куда‑то запропастился, так и не нашли. На субботу город остался без мяса.

Вечером после субботы Гершон сам пришел к раввину. Едва войдя, вместо «здравствуйте» заржал по своей любимой привычке и уставился в угол гостиной, где разглядывать было совершенно нечего.

Раввин в упор посмотрел на Гершона, и между ними произошел следующий разговор. Собравшись с мыслями, раввин спросил:

— В чем дело?

В ответ Гершон опять заржал.

— Ну? — продолжил допрос раввин.

— «Гадом лой сойхейлу» , — объяснил Гершон с деланной уверенностью.

— «Лой сойхейлу» , — подтвердил раввин.

Уверенность Гершона тут же испарилась. Пятикнижие цитировать — занятие опасное, неизвестно, куда заведет. Подозрительно посмотрев на раввина, он все‑таки предпринял вторую попытку:

— «Ки гадом гу ганофеш» . А дальше: «Вегабосор сойхейл» . И как это понимать?

Но раввин уже потерял терпение:

— А все‑таки, что за чушь? Что на тебя нашло?

Гершон не ответил. Раввин заволновался. И правда непонятно, он никогда об этом не думал. А тот молчит. Что же он молчит‑то?

Когда резник направился к двери, раввин бросил ему вслед:

— Не ты мир создал.

Гершон согласился, что нет, не он. Пришел домой и велел передать старосте, чтобы тот искал другого резника.

Взбешенный староста так и поступил. Но когда приехал новый резник, хозяева постановили, что он все‑таки должен выплатить Гершону отступные. И опять Гнеся, прямо в доме старосты, подняла крик: не берет! Не возьмет, говорит, отступных! Хочет, не иначе, чтобы она с детьми по миру пошла. Нет уж, лучше она с ним разведется, и дело с концом! Двадцать лет с этим мерзавцем промучилась, с этим кровопийцей, с этим… с этим… Короче, все, с нее хватит!

Староста ее успокоил: деньги ей самой отдадут, лично в руки. Пусть лавочку откроет или еще что. Но эта ведьма его последними словами обложила. Ей лично в руки? Еще не хватало! С какой стати? Она не резник, а его жена, и муженек ее жив пока, чтоб ему до следующего года не дожить, убийце этому, который уже двадцать лет у нее кровь по капле пьет!

Так и не взяла.

Город ходуном ходил. Сумасшедшая семейка! И что ты будешь делать с такой напастью? Ведь соседки уже растрезвонили, что у Гершона дома есть нечего. Ладно, решили, пусть детей Торе учит.

Только оказалось, Гершон сам довольно мало знает, мальчишкам постарше у него учиться нечему. Вот они вскоре и разбежались, остались только маленькие, да еще пара девочек. Так он и стал малышей грамоте обучать, но все по‑прежнему называли его «резник Гершон».

9

За несколько дней до Пейсаха Гершон явился к раввину. Вдруг вошел с довольным видом и показал газету «Дос блат». Вот, тут написано.

Раввин посмотрел, и впервые за несколько лет на его тонких губах показалась бледная улыбка. Гершон сочувственно гыгыкнул:

— А главное, выкрест! — и испуганно замолчал с открытым ртом.

Раввин побелел, лицо вытянулось, как резиновое. Гершон ретировался, а раввин долго смотрел в окно.

Евреи не сразу поняли, что случилось. Уже давно ходили слухи о «сумасшедшем выкресте». Какой‑то монах, крещеный еврей, неистовый оратор. Голос, жесты, мимика — все странное, пугающее, неестественное, и слушатели, по большей части простые мужики, дрожали, потрясенные. И говорил он о евреях. Только о них и говорил.

Евреи пожимали плечами. Кровь — маца — Пейсах. Пустая болтовня, кто ему поверит? Впрочем, история не новая. Кровь, Пейсах — опять, значит, кровавый навет? Средневековье напоминает, Гонту, Хмельницкого, гайдамаков. Полузабытые, но все‑таки известные имена; странноватый багаж, но — раз уж он есть — не выкидывать же. Чем дальше, тем интереснее. Отыскали кончик оборванной нити. И вдруг появилось в жизни нечто ужасное и величественное, как пожар среди ночи.

10

Прошло время, и буря кровавого навета утихла. Ее последствия записали в пинкасы многих еврейских городов. И не успели поблекнуть чернила, как началась война.

11

Днем по‑прежнему было тихо, но темнота уже приносила с западной стороны далекое ворчание: или короткий, отрывистый рык, или долгие, глухие раскаты. Мимо города, по главному тракту вытянутого и узкого Голоровского уезда, день и ночь брели толпы евреев, изгнанных из прифронтовых городов: вдруг оказалось, что евреи — шпионы и предатели. Тракт огибал гору, одним склоном обращенную к городу, и из Криводуба можно было разглядеть людскую реку, в которой кое‑где попадались доверху нагруженная телега, запряженная волами, или верховой на измученной кляче. Ночью там плясали красные, пьяные глаза факелов, и над страной разносились — в сопровождении день ото дня усиливавшейся канонады — скрип колес, ржание лошадей, рев быков и приглушенный шум человеческого потока.

Немало странников заворачивало в город. Просили хлеба или воды, скупо, равнодушно рассказывали, что происходит в других городах, и снова вливались в поток. Говорили, что та же участь ожидает Криводуб и надо бы средства подкопить. Но никто палец о палец не ударил, и потом, какие средства? Ничего не покупают. Несколько человек попытались продать дома и вещи зажиточным мужикам, но те ответили: «А зачем деньги отдавать?»

Огибающий гору шлях был прекрасно виден из окна гостиной, и раввин допоздна сидел и смотрел. Его голова совершенно поседела, бледная кожа на лбу стала почти прозрачной, а взгляд — холодным, чистым, как хрусталь, и абсолютно спокойным. Так раввин и сидел и думал о том, что видит, о том, что происходит вокруг, и о том, что далеко и во времени, и в пространстве.

К концу жизни многое стало старику совершенно ясно, но что‑то осталось непонятным, хотя это его не беспокоило. Между прочим, когда его глаза останавливались на Слове, в них вспыхивал слабый свет интереса.

Слова по‑прежнему вела хозяйство, но бестолково и рассеянно. По старой привычке она разговаривала сама с собой, даже при посторонних, но часто замолкала, и если ее размышления представляли собой единую цепь, то многие звенья оставались не видны. В остальном возраст на ней не сказался. Наоборот, спина стала прямее, и двигалась Слова хоть и неловко, но стремительно, как на пружинах. Незнакомому человеку она показалась бы слишком суетливой, но раввин считал иначе, хотя и не знал, как это назвать. Она ни разу не высказалась о том, что происходит в мире вообще или с евреями в частности. Занималась своими делами, а что думала — Б‑г ее знает.

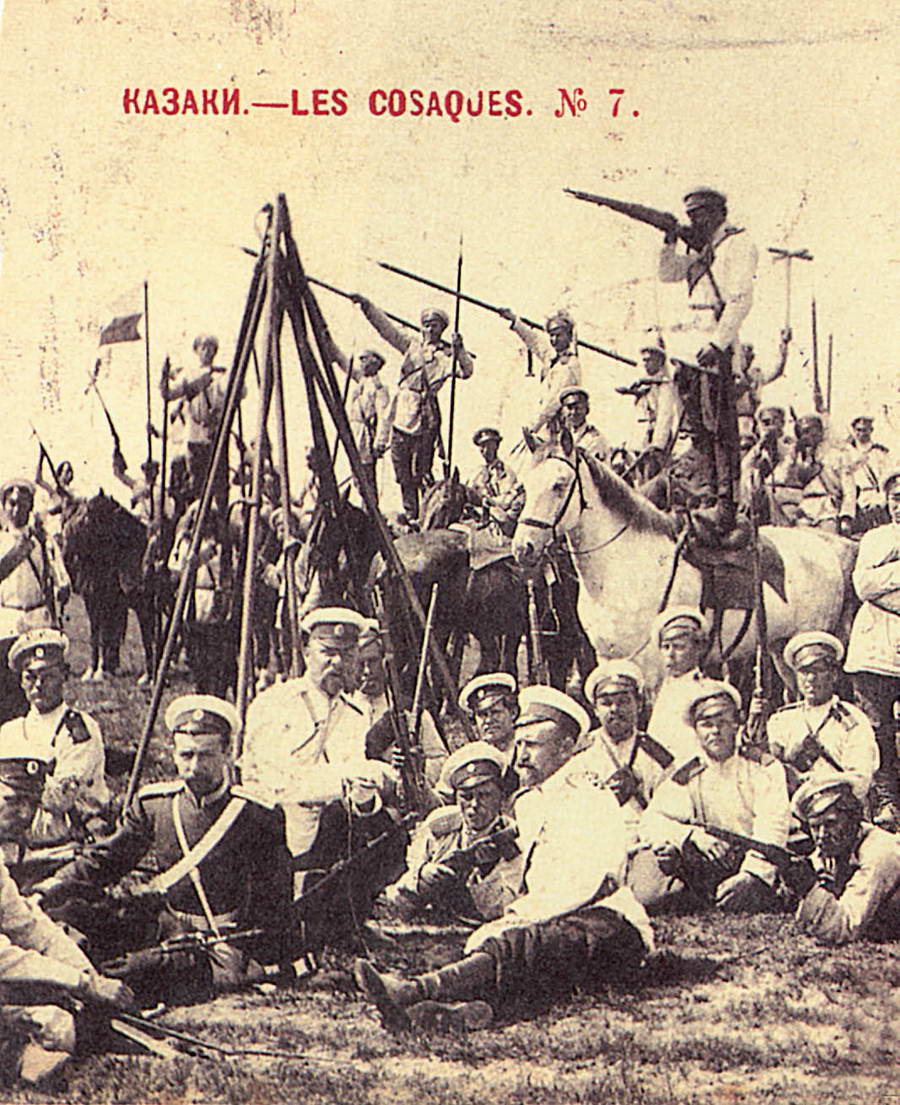

И вот настал час города Криводуба. Исправник — «бумаги» — казаки. Дали три дня сроку, но первые два ушли на подготовку (записывали, вычеркивали), а на третий день, на рассвете, Голоровский тракт принял новый поток. От общины ничего не осталось, каждый шел сам по себе. Люди двигались, охваченные тупым равнодушием. Грудные дети плакали, те, что постарше, резвились.

Крестьяне, молодые и пожилые, стянулись в город. Почти не обращая внимания на бредущих прочь евреев, занимались своим делом. За богатый еврейский дом вдруг началась драка. Стариков было не видно. Малолетние сорванцы начали кидаться камнями, но из окна хаты выглянула седая, растрепанная голова, сердито прикрикнула, и мальчишки тут же разбежались. В месяце тамузе день долог, но до позднего вечера дорога к горе оставалась запружена людьми.

Так не стало города Криводуба — еврейского Криводуба, который через много лет после Богдана Хмельницкого вновь выплатил кровавую дань.

12

Густой, широкий поток медленно двигался по дороге, вбирая все новые ручейки, и семьям с трудом удавалось держаться вместе. По сторонам ехали на лошадях казаки, на свой манер подбадривая уставших. То тут, то там слышался тонкий, тихий женский плач.

Раввин медленно шагал, держа под мышкой мешок с талесом. Рядом ковыляла Слова. Ночь выдалась душная, но в чистом поле стало немного легче. Обогнули гору, и перед глазами развернулся бескрайний, незнакомый мир. На западе вспыхивали далекие, злые огни, по земле бежали длинные тени, из темноты внезапно выступали и тут же исчезали огромные, бесформенные пятна, и гром пушечных выстрелов катился от горизонта до горизонта. Доносившаяся с запада канонада будто выгибалась, перемещаясь к югу, подступала ближе, и кроваво‑красное небо трепетало, как знамя, не замирая ни на минуту. Ветерок приносил откуда‑то легкий, мимолетный, но резкий запах гари. Сквозь багровое зарево проглядывали звезды — далекие, матово‑желтые, будто из начищенной латуни. На востоке, над самым горизонтом, маленькая звездочка не переставая моргала, как глаз.

Всю ночь бесконечный караван становился плотнее. К нему присоединилось еврейское население Полорота, Бальника, Маравана, Чернополья, единственной в губернии еврейской земледельческой колонии Бахча, нескольких маленьких местечек, образующих раскиданный Рославский стан. Воздух за ночь тоже стал плотнее, и когда рассвело, багровое зарево на небе погасло, и смешанный с дымом легкий туман скрыл, как влажная вуаль, и далекие холмы, и близкие лица. Движение еще больше замедлилось, и каждый присоединившийся к толпе, сразу попав в однообразный ритм, сонно шагал, как автомат, будто по пути из вечности в вечность. Тихо, потерянно скрипели малочисленные телеги, и волы брели, опустив голову и прикрыв глаза. Лишь изредка вол приподнимал веко и тут же опять опускал, показав остекленевший, мутный зрачок. Почти все телеги были мужицкие, и их хозяева нанялись за очень высокую плату, но сейчас покачивались на козлах с таким печальным видом, будто тоже оказались изгнанниками. На одной из телег мужик с молодым костистым лицом моргал, моргал сонными глазами и вдруг гнусаво затянул бесконечную, унылую песню, да так задумчиво и тоскливо, словно совсем один ехал по пустынной, заброшенной дороге. Извозчик‑еврей, который держался прямо за ним, открыл рот, посмотрел на хлопца и опять уронил голову на грудь. Время тянулось, как расплавленная смола.

То тут, то там кто‑нибудь падал, выбившись из сил. Сначала казаки подгоняли людей руганью и нагайками, но тех, кто падал или отставал, становилось все больше, и казаки отворачивали злые лица, притворяясь, что не замечают. А куда вообще шли? Никто толком не знал. Казаки получили нечеткие, противоречивые приказы, то ли бессмысленные, то ли с каким‑то скрытым смыслом. Многие уже съели провизию, которую успели захватить из дома, и дети плакали. Но хуже голода была жажда, из‑за которой там, где низкий, болотистый берег Лелича подступал к тракту, на целые часы возникала давка, и задние накатывались на передних, как лавина.

Из Каравая, довольно крупного города, навстречу вышли местные евреи с водой и хлебом. Но прежде чем успели разделить скудное подношение, в долине перед городом началась такая давка, что все движение остановилось. Люди оказались стиснуты, как между стен. Женщины падали в обморок или истошно кричали, подзывая потерянных детей. Испуганные лошади плясали в упряжках и лупили копытами по густой человеческой массе. Издали доносились проклятия, свист нагаек и вопли страха и боли. Через несколько минут вся человеческая масса дрогнула и рванулась прочь, как лед на только что вскрывшейся реке. Рванулась резко, стремительно, закружилась, увлекая лошадей, быков, телеги, и в один миг сотни людей оказались растоптаны насмерть, и тысячи семей — разлучены навсегда. Рыдания, крики, протянутые в отчаянии руки, дикая, безнадежная борьба одних и безмолвные, апатичные взгляды других. Словно извержение вулкана — внезапное и необратимое.

В толпе раввину сдавили грудную клетку. Едва не задохнувшись, старик повис в клубке человеческих тел. В глазах потемнело, мысли смешались. И тут его понесло течением, как щепку, и в самой узкой части долины, где поток бушевал и бился о берега, вынесло на холм. Лежа на земле, раввин понемногу пришел в себя. Поток стремился дальше, пенился возле берегов, подступая все ближе. Раввину угрожала серьезная опасность, его легко могли затоптать, он попытался подняться на ноги и — снова упал. Открыл глаза, насторожился, будто прислушиваясь, что происходит у него внутри. Кивнул: почему бы и нет? Ведь пора уже. Но все‑таки, собравшись с силами, он медленно пополз вверх по склону холма. Остановился, положил голову на камень и вытянулся всем своим худым, старческим телом. Боли раввин не чувствовал, но очень ослабел, и слабость росла с каждой минутой.

С вершины холма было видно на мили вокруг, и раввин понял, из‑за чего началась давка.

Возле Каравая в Голоровский тракт вливался широкий немощеный шлях, который шел с юго‑запада, из района Горный Палец. Этот шлях нес поток беженцев из города под названием Палец и его окрестностей. Кроме того, на том же месте к тракту под острым углом примыкало извилистое, узкое шоссе, на котором виднелась вереница воловьих упряжек с фуражом для армии, двигавшаяся на юго‑запад, к железной дороге. Толпа, идущая по немощеному шляху, врезалась в основной поток, и люди оказались зажаты в долине. Шоссе нужно было оставить свободным для армейского обоза, и казаки растерялись. Сначала погнали людей в двух направлениях, по тракту и по шоссе; затем опомнились и погнали обратно, с шоссе на тракт; затем прискакали несколько казаков с приказом остановить беженцев где‑нибудь перед Караваем, чтобы пропустить обоз. Путаница обернулась катастрофой.

Раввин лежал на холме, тяжело дыша. Тело распласталось по земле, как пустой мешок, но взгляд спокойно скользил по охваченной паникой толпе, по долине, простиравшейся до самого горизонта. Поля в тот год остались брошены на произвол судьбы: лишь пожухлая, местами вытоптанная трава. Только в одном месте выделялся золотисто‑зеленый квадрат — единственный клочок обработанной земли посреди покинутой степи. В нескольких милях к западу виднелась желтая глина вперемешку с огромными бурыми валунами: там начинались знаменитые яры — зигзагообразные трещины в земной коре сотни футов глубиной и сотни миль длиной. Обработанное поле огибал узкий белесый проселок. На нем — никаких признаков жизни. В покое и одиночестве он тянулся среди трав — тянулся и тянулся куда‑то вдаль, становился все тоньше и тоньше, пока глаз не переставал различать беловатую ниточку в бескрайней степи. Интересно, куда он вел, этот проселок?

13

В давке под Караваем резник Гершон потерял шляпу и семью.

Наконец‑то ему удалось выбраться из толпы. Несколько миль он бежал с ней рядом, звал, размахивал руками. Потом охрип так, что уже совсем не мог кричать. Брел, с непокрытой головой, напуганный и растерянный, поэтому слух, распространившийся в толпе, что в Масленицах нападают на беженцев, до него не дошел.

Тракт разрезал пополам крупную промышленную деревню. Там находились большие кирпичные заводы, множество кузниц, в которых ковали гвозди, и самоварная фабрика. Рабочие толпились возле тракта, смеялись и кидались камнями. Казаки якобы сердито покрикивали, но рабочие, в основном молодые парни, становились все наглее. В начале и в конце деревни нескольких беженцев избили и ограбили.

Гершон спохватился слишком поздно. Он находился шагах в двадцати от дороги и, увидев, что происходит, начал испуганно, но медленно, словно невзначай, пододвигаться ближе к толпе. Один из парней заметил его, усмехнулся и дернул своего товарища за рукав. Гершон, перемещаясь к тракту, озирался, будто что‑то искал. Краешком глаза он увидел, что парни двинулись к нему. Колени задрожали, Гершон быстро повернулся и, петляя, устремился к толпе, но еще один парень преградил ему путь. Гершон прибавил ходу, но он уже был отрезан от толпы, как овца от стада, и — как овца, отбившаяся от стада, — рванулся в чистое поле, что было совершенно бессмысленно.

Охотники преследовали его спокойно, почти добродушно. Они держались друг от друга далеко, но не слишком, пытаясь окружить Гершона, и весело перемигивались.

Тракт оставался все дальше. Нервы у Гершона не выдержали, и он помчался что было сил. Преследователи захохотали: на голове маленькая ермолка, развевающиеся полы кафтана, длинные ноги — Гершон напоминал какую‑то странную, нелепую птицу. Оббежал вокруг холма и резко остановился, оказавшись на самом краю пропасти. Один из парней шел навстречу, второй появился на вершине холма. Не оборачиваясь, Гершон знал, что третий стоит у него за спиной.

Охота завершилась удачно, точь‑в‑точь как они и рассчитывали: высокая, нескладная фигура жертвы оказалась прижата к глубокому яру. Парни приближались, весело скаля молодые, белые зубы.

Гершон покосился на овраг. Очень глубокий, дна не видать. Отвесный, как стена, обрыв, тут и там торчат острые камни, в одном месте прицепилась кривая, чахлая верба. В нескольких десятках футов — противоположный край, нависающий перевернутыми террасами, как поставленная вверх ногами лестница.

Гершона била дрожь, ему было холодно, но в горле пересохло. Он попытался что‑то сказать, но ничего не получилось. Минуту парни с любопытством наблюдали, как он беззвучно шевелит губами. Потом один, с добродушным, круглым, бабьим лицом засмеялся и сбил с Гершона ермолку. Другой сказал: «Нет», поднял ее, очень осторожно надел Гершону на голову и чуть сдвинул вперед. Гершон и правда выглядел комично.

— Давай гро́ши, — сказал тот, который надел ему ермолку.

Гершон откашлялся и ответил:

— Ни.

Этим он хотел сказать, что у него нет денег. «По‑гойски» Гершон знал всего несколько слов.

Парень вытаращил глаза:

— Ни?..

Подошел вплотную к Гершону и быстро обшарил его карманы.

— Нет у него ничего, — сказал он своим товарищам и вдруг нанес Гершону быстрый, резкий удар. Это было не только унизительно, но еще и ужасно больно.

Гершон застонал и схватил парня за руку. Тот на секунду замер, потом вырвал руку, уперся ладонями в грудь Гершона и начал слегка подталкивать его к обрыву, добродушно и весело глядя прямо в глаза. Двое других улыбались.

У Гершона волосы зашевелились от страха.

— Жинка… — прохрипел он. — Дите…

— Ничего, — успокоил парень, продолжая двигать его к пропасти.

Гершон заплакал, сначала тихо, но вдруг зарыдал громко и безутешно, как ребенок. Парни, те, что стояли по бокам, не сдвинулись с места. Оскалившись, смотрели сверкающими глазами.

Два человека боролись на краю пропасти, сжав друг друга в объятиях. Гершон уже не рыдал, боль в груди затихла. Теперь ему было жарко, очень жарко. На лбу выступили крупные капли пота. Что‑то выскользнуло из‑под ноги и посыпалось вниз. Две соленые капли скатились в рот. Спина выгнулась, как у кошки, Гершон навалился на парня и медленно, понемногу стал толкать его вперед и вперед — ни шагу назад.

Лицо противника утратило ядовито‑добродушное выражение, вытянулось, напряглось, покраснело, глаза вылезли из орбит. Парень открыл рот, но ничего не сказал, а рот так и остался открыт, потому что в этот самый миг Гершон ослабил хватку и тут же сжал врага с новой силой. Тело парня обмякло, начало валиться на землю, но Гершон не дал ему упасть: подхватил, развернулся и — оказавшись лицом к яру — разжал руки. Пару секунд человеческая фигура балансировала на краю пропасти, пытаясь схватиться за воздух, а потом сорвалась вниз и беззвучно исчезла из виду.

Двое парней стояли, растерянно моргая. Гершон резко повернулся и отскочил от пропасти. Его огненно‑рыжая борода растрепалась, глаза налились кровью. И тут он захохотал.

Услышав этот смех, один из парней сразу перестал моргать, взлетел на холм и пустился наутек. Второй не успел убежать, и твердый, как деревяшка, кулак Гершона впечатался ему в скулу. Парень упал, а Гершон навалился на него всем весом и растопыренными, скрюченными пальцами вцепился в круглое, бабье лицо. Палец попал в глаз, и парень истошно завопил.

— Не ори! — прорычал Гершон, нажимая сильнее.

Парень закричал громче. Ему удалось оттолкнуть руку Гершона, их пальцы переплелись.

— Не ори!

Заскрипев зубами, Гершон выкрутил противнику кисть. Наверно, он сломал парню запястье. Тот завизжал так, что у Гершона уши заложило.

— Замолчишь ты или нет?

Крепким, жилистым кулаком Гершон бил и бил парня по ребрам, гулко, как по пустой бочке, пока пронзительный визг не перешел в сдавленный хрип. Но взгляд Гершона, уже совершенно бессмысленный, блуждал по сторонам, глаза горели зеленым огнем. Прижав противника к земле, резник впился зубами во что‑то мягкое, его пальцы выискивали на теле врага самые уязвимые места и вырывали из них мясо, как стальные щипцы. От нестерпимой боли парень опять закричал нечеловеческим голосом, но Гершон лишь еще сильнее сжал пальцы. Он то хрипел, то ржал, как конь, то взвизгивал, как щенок, то хихикал, как от щекотки. Пот лился из пор, как через сито, каждый орган работал в полную силу, тело трудилось каждой клеткой, источая тяжелый запах. Механизм, слаженный из мышц, костей и крови, бился в пароксизме слепой, кипучей жизни.

Позже, много позже, он почувствовал, что уже не встречает сопротивления, и в тот же миг силы вытекли из его тела до последней капли. Он скатился со своей жертвы, перевернулся на спину и остался лежать лицом вверх, разгоряченный и обмякший, как после бани. Грудь вздымалась высоко, но медленно и спокойно. Гершон дышал, глядя в небо и широко открыв рот.

Отдышавшись, сел, осмотрелся. Сначала его растерянный, непонимающий взгляд устремился вдаль, потом вернулся, наткнулся на какой‑то предмет поблизости, но Гершон отвел глаза. Глубоко вдохнул через нос, пошарил в траве. Под руку попал пикульник, почти увядший. Гершон сорвал желтый полевой цветок, посмотрел на него, но не увидел. Прижал левую руку к груди, наткнулся на пуговицу кафтана, поводил вокруг нее ладонью в одну сторону, в другую. Не поворачивая головы, покосился направо и уперся взглядом в кончик собственного носа. Минуту с интересом его рассматривал, потом резко повернул голову и уставился на лежавшее рядом тело.

Оно еще подрагивало, нога согнулась, пальцы левой руки вцепились в землю. Рядом краснело пятно крови. Небольшое.

Гершон сел. Взгляд прояснился, но глаза по‑прежнему были залиты кровью. Гершон протер их левой рукой и облокотился на колено.

Он сидел так очень долго, не меньше часа. Когда наконец‑то поднял голову, кровь на лице уже высохла. Взгляд прояснился, нижняя губа обвисла, как у покойника. Распростертое поблизости тело больше не шевелилось, и Гершон даже не посмотрел на него.

Посвежело, огромное, красное солнце опускалось к горизонту. Издалека еле‑еле доносился шум толпы, но вокруг было тихо. В траве стрекотал кузнечик. Пострекочет и замолчит, будто задумается. Ветерок поднимался и тут же снова припадал к земле.

Гершон обернулся. Он сидел спиной к оврагу — очень близко. Попытался встать, но сразу же опять опустился на землю. Немного посидел, не шевелясь, и опрокинулся на спину. Голова оказалась у самого края пропасти. Гершон уперся ладонями в траву и начал перемещаться вперед, перебирая ногами в воздухе. Сначала медленно, потом все быстрее.

14

На гребне человеческой волны старая Слова плыла по стране.

Разбитая армия бежала, по пути вымещая злость на «народе шпионов». Постепенно жажда убийства охватила и немалую часть населения. Охота развернулась повсюду, на западе и на востоке, на севере и на юге.

Слова прошла почти через все ужасы убийств и погромов. В Граеве ее душил солдат, пока она не потеряла сознание, но когда он бросил ее и ушел, она очнулась. Между Соколом и Белизной она нашла на дороге потерянного ребенка, двухлетнюю девочку с голубыми глазами и пухлыми щечками, и почти три недели носила ее с собой, пока во время погрома в Верховенске баба не вырвала малышку у нее из рук и не убила. В Саловаре Слова целые сутки пряталась под мостом по колено в воде. Спасаясь от лесного пожара под Винокуром, чуть не утонула в реке Глубочь; вместе с другими беженцами попала под пулеметный огонь в Ставище, и сразу же, в соседней деревне, мужик ударил ее по голове поленом и оставил лежать без сознания на земле. Через три дня ей удалось подкрепиться куском хлеба с чесноком в доме шведского колониста. В конце концов она оказалась в вагоне поезда, летящего по одной из центральных губерний. Это был знаменитый «Потерянный поезд».

Если поначалу была хоть какая‑то видимость плана, куда направлять беженцев, то теперь на него и намека не осталось. Каждый чиновник творил, что в голову взбредет, лишь бы сложить с себя ответственность. В сонном губернском городе, куда евреям разрешалось приезжать только на несколько недель в году, на ярмарки, собралось несметное количество беженцев с юго‑запада, которые помирали на улицах с голоду. Местная власть усадила их в поезд и отправила с глаз долой.

За последние шестнадцать часов поезд трижды перебрасывали на другую ветку, и дважды он менял направление: беженцев нигде не хотели принимать, и к тому же он шел не по расписанию и мешал движению. Теперь он — опять — катил на юго‑восток по убранным, желтым полям. Кое‑где пробегали фиолетовые полосы, и через редкую, колючую гречишную стерню просматривалась серая, истощенная земля. Солнце стояло низко, справа и немного сзади заглядывало в окна. Вагон был залит красным светом.

Бритый наголо человек с запавшими щеками вошел в переднюю дверь и направился к задней. Он прошел через весь вагон, когда краем глаза заметил у окна старую еврейку. Остановился, повернулся, посмотрел, уже хотел выйти, но передумал. Приблизился к старухе, помолчал немного и сказал:

— Слова.

Она не расслышала. Сидела, опустив голову и шевеля губами. Человек повторил чуть громче:

— Слова!

Она подняла на него глаза.

— Слова, вы меня не узнаете?

— С чего мне тебя не узнать? Ты же сын вдовы Шейны, Хаим‑Довид?

— Нет, я не сын Шейны, — помолчав, спокойно возразил человек.

— Ты где пропадал? Твоя мать на тебя жаловалась, что ты даже письмеца не напишешь. Нельзя быть таким неблагодарным!

Она строго смотрела на него, а он стоял, задумавшись, и тер левой рукой подбородок.

— Я не сын Шейны, — повторил он, но Слова уже о нем забыла. Смотрела в сторону, что‑то бормоча себе под нос.

Человек провел ладонью по лбу, подошел ближе.

— Слова, а как супруга нашего раввина поживает? Же‑на рав‑ви‑на?

Слова опять подняла голову. В глазах мелькнул проблеск сознания.

— Жена раввина? — переспросила она растерянно.

— Да, жена раввина. Как она, где? Она… она жива?

Вдруг Слова встала и начала приглядываться к пассажирам. Он быстро посмотрел вокруг.

— Слова, ее здесь нет. Где вы ее оставили?

Она беспомощно развела руками. Он вышел через дверь со стороны последнего вагона. Вскоре вернулся, но Слова опять ушла в себя и бормотала какой‑то из своих путаных монологов. Человек отодвинул чьи‑то вещи и сел рядом.

На секунду снял картуз. Кожа на бритой голове была бледно‑серой, щеки глубоко ввалились, но в движениях замечалась скорее неторопливость, чем слабость. Одет он был в поношенную темную куртку и такие же брюки.

Бритоголовый холодно, сурово посмотрел на пассажиров. В вагоне стояла тишина: в последнее время евреи отвыкли говорить. Лишь изредка перекидывались словом, но в основном молча глазели в окно на бегущие мимо поля. На полу играли двое ребятишек.

Тени вагонов с восточной стороны удлинились, а потом наступила ночь. Вошел кондуктор, вставил в подвешенный к потолку фонарь огарок свечи и зажег. Темнота стала еще гуще. Кондуктор хмуро огляделся, зло посмотрел на ребятишек, что‑то проворчал и ушел.

Поезд проскочил две станции, на третьей сделал минутную остановку. Некоторые пассажиры бросились на вокзал за кипятком, среди них и бритоголовый. Купил в буфете чаю вместе с мятой жестяной кружкой и, возвращаясь в вагон, услышал, как начальник станции говорит двум кондукторам и машинисту:

— Ну и влипли вы! Хорошенькое дельце, ничего не скажешь! Он мне телеграфировал, чтобы я вас задержал. А что значит «задержал»? Куда я ваш поезд дену? Не пропустит он вас, вот увидите.

Машинист начал кого‑то ругать на чем свет стоит, но бритоголовый больше не слушал. Принес Слове чай. Она пила, обжигалась, дула, а на бритоголового не обращала внимания.

Тишина в вагоне стала почти осязаемой. Пассажиры уснули, одни сидя, другие вповалку на полу. Иногда кто‑то всхлипывал во сне, и казалось, что теперь стало еще тише.

Поезд бежал, скрипя и вздыхая. Стояла глубокая ночь. Бритоголовый сидел в углу около спящей Словы, и в слабом свете свечи на его худом лице играли странные и отвратительные гримасы.

Заполночь поезд подошел к Разъезду. Еще и остановиться не успел, а бритоголовый уже услышал, как начальник большого железнодорожного узла с воплями носится по платформе. Поезда присылают, черт бы их побрал! А на расписание плевать, не спрашивают даже, свободна ветка, занята, будто важнее этих жидов ничего нет. Вот куда ему этот поезд девать, проглотить, что ли? Не может он его ни пропустить, ни обратно отправить. Скоро Енисейский полк должен проехать, по другой ветке через полчаса курьерский, и… и… Что, резервные? А резервных нет! Не приготовил он им резервных, знаете ли. Откуда он им резервные возьмет? Уже две недели все резервные фуражом заняты. Этот фураж скоро сгниет к чертовой матери, про него забыли давно, а тут еще беда на его голову.

Он таращил глаза, кашлял, плевался и орал на кондукторов, не давая им слова сказать. Машинист смотрел из окна паровоза, покуривал трубку и флегматично молчал. За ним, в багровых отсветах из открытой топки, маячил кочегар.

Начальник станции убежал к себе в кабинет, кондукторы пошли следом. Через четверть часа вернулись, и поезд тронулся. Вскоре по характерному перестуку колес стало понятно, что он проезжает стрелку. Сбавил скорость, остановился, опять тронулся, и опять такой же перестук — слева, справа. Пошел в другую сторону, все быстрее и быстрее. Бритоголовый понял: они едут в обратном направлении. Пожал плечами. Обратно так обратно. Какая разница? Уронив голову на грудь, он сидел и покачивался вперед‑назад.

15

Вдруг он вскинул голову и открыл глаза. В вагоне было тихо и очень темно, свеча погасла. Поезд стоял. Человек понял, что задремал и что поезд стоит уже давно. Пассажиры спали глубоким сном, через открытое окно тянуло прохладой. Чувствовалось, что сейчас поздняя ночь.

Человек высунул в окно бритую голову. Темень, хоть глаз коли, но станции здесь точно нет. Он вышел из вагона, спустился по насыпи и пошел к паровозу. Глаза понемногу привыкли к темноте. Вокруг чистое поле. Вот и паровоз. А в нем никого, и огонь в топке погашен. Машинист, кочегар, кондукторы — все как в воду канули. Бритоголовый зло усмехнулся и пошел вперед вдоль путей. Через сотню шагов рельсы закончились. Земля была изрыта, сырая, незаконченная насыпь разъезжалась под ногами. Рядом, с обеих сторон, что‑то чернело — сложенные штабелями шпалы. Бритоголовый кивнул: «Понятно».

Закурил папиросу, прошелся вперед‑назад вдоль насыпи. На востоке бледнел краешек неба.

Из вагонов начали появляться заспанные пассажиры. Что случилось? Почему стоим? А где кондукторы? Ответить на эти вопросы было некому, но и так все вскоре стало понятно. Одна женщина надумала плакать, но пожилая еврейка спросила: «Вы чего, тетенька? Очень торопитесь, важные дела ждут?» И та, смутившись, замолчала. Народ не испугался, разве что слегка растерялся.

Вдруг в поле показался человек. Вон он, к железной дороге идет. По походке видно, что спешит, но все равно еле движется. Наконец‑то подошел: немолодой мужик, вместо ноги деревяшка, на палку опирается.

Ну да, ясное дело, он сторож. Недавно сюда перебрался, в эту деревню. Кто ж знал, что так выйдет? Начали ветку строить, да бросили: война. Но ему‑то какая забота? Велено сторожить — он и сторожит.

Моргает бесцветными глазами, испуганно озирается. Вокруг — человек сто, чужие, странные. В этих краях евреев нечасто видали.

Оказалось, что совсем рядом, шагах в двухстах от железной дороги, есть деревня, но дома низкие, ее и не заметили. Деревенские стали подходить, и когда взошло солнце, среди евреев уже крутились мужики и бабы, мальчишки с льняными волосами и девчонки с алыми лентами в косичках.

Крестьяне говорили степенно, отвечали не спеша. Молоко? Молока нет. Есть немного. Совсем чуть‑чуть. Нет молока. Хлеб? Грех жаловаться, и овощи тоже. Да, за деньги можно. Что для себя, то для себя, а излишки — почему бы не продать? Хлеб есть, слава богу. Да, пока есть.

Появились караваи черного хлеба, лук, огурцы, яблоки. Девушка принесла в переднике несколько подсолнухов — ярко‑желтых, огромных, с тележное колесо, туго набитых белыми и черными семечками. Евреи смотрели с интересом, но никто не покупал, а девушка стояла, растерянная, держа за края передник и не зная, что делать. Несколько пассажиров сходили в деревню за водой и дровами. Развели костры, вскипятили воду; у одних нашелся чай, у других — немного сахару. Солнце уже стояло высоко, припекало. Кто‑то весело рассмеялся.

В сторонке, на шпалах, сидели юноша и девушка. Она — почти ребенок, лет шестнадцати‑семнадцати. Длинные, темные ресницы, блестящие янтарем глаза. Он — на пару лет старше, худенький, юркий, рыжий, сероглазый и конопатый. Кратко, скупо рассказывали друг другу о том, что пережили, делились планами. Он сирота, хочет добраться до Сибири. У него дядя там, пишет: «Приезжай». Она слышала, что ее мать — они потеряли друг друга в дороге — находится в Черноводске. Парень ни секунды не сидел спокойно. Вскакивал, пританцовывал, садился, отколупывал от шпалы щепки, что‑то вырезал на ней ножиком. И вдруг сказал, дерзко повернувшись к девушке острым носиком:

— А знаете что? Я тоже в Черноводск поеду. Город как город. Где написано, что именно в Сибирь?

Длинные ресницы опустились над янтарными глазами.

Бритоголовый — брови подняты, на лбу глубокая морщина — слонялся вдоль состава, присматривался. Возле вагона люди собрались в кружок — подошел. Один еврей вытащил деревянный сундучок, обычный дорожный сундучок, обитый медными полосами, и открыл торговлю. Гребни, зеркальца, ножики, платки, разноцветные ленты и — старый бинокль. Крестьяне с уважением разглядывали товар, девушки подталкивали друг дружку локтем и хихикали, а торговец зазывал покупателей. Его лицо, еще совсем молодое, заросло густой бородой до самых глаз, смотревших глуповато, но хитро. Картуз и левый рукав неестественно топорщились. Из рукава виднелся намотанный на руку черный ремешок. Торговец то громко говорил на ломаном русском, то почти беззвучно шевелил губами. Бритоголовый посмотрел на товар, на ремешок от филактерий, опять на товар, на вздувшийся картуз, побледнел и прошептал два слова. Отошел, сел на шпалу, опустил голову. И долго сидел в одиночестве, ссутулившись, с потухшим взглядом, под ярким солнцем месяца элул .

Крестьяне понемногу разошлись, некоторые евреи отправились с ними в деревню. День медленно тянулся, такой жаркий, что дышать было нечем. Около рельсов сухо искрился песок. Пассажиры, спасаясь от жары, разошлись по вагонам. Одни дремали, другие тихо переговаривались, пожимали плечами: «Что же будет?»

Бритоголовый побродил по полям, к вечеру притащился в деревню. Прогулялся по извилистой главной улице, глазея на неказистые домишки с растрепанными соломенными крышами, на покосившиеся плетни и сухую землю на грядках. Повсюду бедность и запустение.

За поворотом — совершенно неожиданно — наткнулся на толпу, в которой опять увидел торговца с товаром. С досадой развернулся, но не ушел. Что‑то сейчас было не так, как утром.

Потный, багровый от жары торговец с кривой улыбочкой озирался по сторонам. Мужики, бабы, дети молча стояли вокруг. Кто держал в руках платок, кто зеркальце, рассматривали, ощупывали, неохотно клали обратно и брали что‑нибудь еще. Понятно, что покупать никто не собирается, но каждый старался подобраться поближе к еврею с его сундучком. Были там и несколько человек с поезда. Один сердито сказал по‑еврейски:

— Зря он сюда притащился со своим барахлом. Тоже мне, купец нашелся. Без торговли дня не прожить!

— Чего он там бормочет? — зло уставился на него мужик.

Торговец вытер пот со лба и сказал, ни к кому не обращаясь, что устал и надо бы уже идти. Ему не ответили.

— Жаркий денек, хе‑хе. — Торговец заглянул в глаза одному, другому. — Пойду, пожалуй.

— А кто тебя держит? — послышалось из толпы. — Мы вас сюда не звали. Нужны вы нам.

Но никто не пошевелился, не положил обратно вещей из сундучка. Мальчишка протолкнулся вперед и схватил ножик. Мужик отвесил сорванцу подзатыльник, отобрал ножик и спокойно сказал:

— Чтоб ноги твоей тут не было. Иди домой, свиней в хлев загони.

А сам повертел ножик в руках, открыл одно лезвие, второе.

Другой мужик потянулся к сундучку и вытащил бинокль. Бритоголовый, расталкивая толпу, подошел к крестьянину и тяжело опустил руку ему на плечо:

— Положи на место!

Мужик растерялся и быстро положил бинокль обратно, но тут же побагровел, вытаращил глаза и заорал:

— А тебе что?! А ты кто будешь?!

— Да плевать на них! — завопила из толпы баба. — Берите, кто что хочет!

В тот же миг сундучок опрокинулся на землю, и все бросились хватать, что попадало под руку. Бритоголовый оскалил сжатые зубы:

— Сво‑лочь!

Громко, резко, как хлопок кнута, и с правильной интонацией, будто окрик полицейского «начальства». Рты открылись от удивления, пальцы разжались. И вдруг лицо бритоголового преобразилось так, что все замерли, пораженные.

Глаза сверкнули и сузились, как щелки, подбородок выехал вперед, губы вытянулись в трубочку, между ними показался ярко‑красный язык, и крестьяне увидали перед собой нечто ужасное, отвратительное, похожее на грязно‑розовое свиное рыло.

Чернь дрогнула от страха, но в задних рядах поднялся угрожающий рев. И — оглушительный женский визг:

— Бей его! Рви на куски!

Старая Слова дремала, сидя на насыпи. Над ухом звенела мошкара, а потом ее пение перешло в протяжный, то повышающийся, то понижающийся человеческий крик. Слова открыла глаза. Голос показался ей знакомым, о чем‑то напомнил. Он ужасно изменился, но осталось в нем что‑то прежнее. Издалека донесся еще один выкрик. Легко, как молодая, Слова вскочила на ноги и засуетилась, забегала туда‑сюда:

— О Г‑споди! Я же кофе не сварила, а у него еще маковой росинки во рту не было!

16

Прибежал еврей, сказал, вытирая с лица кровь:

— Убивают. Сюда идут, всей деревней.

Люди заметались, как осенние листья на ветру, бросились врассыпную, как перепуганное стадо, многие с детьми на руках. И тут началась гроза, летняя гроза: внезапно — сокрушительно — величественно. Потемнело, молния пополам расколола небо, земля задрожала под ногами, на горизонте закружился в воздухе столб пыли. И засверкало, и загремело, и струи хлестнули землю, как розги.

Дождь заливал глаза, люди спотыкались, поскальзывались, падали. Рассеявшись по раскисшему полю, держались уже не все вместе, а небольшими группками, потерявшими друг друга из виду. Никто не знал, куда бежать, но неожиданно одна группка наткнулась на широкий шлях. Он превратился в грязь, повсюду стояли огромные лужи, но все‑таки лучше идти по дороге, и — должен же он куда‑нибудь вывести. Стали звать остальных.

Одним из первых шел еврей с длинной бородой. Вдруг он остановился и обернулся назад.

— Горе нам, евреи! Где ж это видано? Когда такое было?

Отставшие подходили и молча останавливались. Вперед выступил молодой человек в очках:

— Это сейчас было, с нами. И еще не раз будет. И что вы предлагаете, уважаемый?

Бородач схватился за голову:

— Проклясть Б‑га и умереть!

Народ молчал.

— Проклинайте сколько хотите, — сухо сказал молодой человек, — только по дороге.

Бородач дико завращал глазами и тупо повторил:

— Проклясть Б‑га и умереть!

Молодой человек нетерпеливо махнул рукой:

— Слушайте, дядя! Если ничего поумней придумать не можете, лучше держите свои мысли при себе. Пойдемте, евреи!

— Куда нам идти?

— Зачем идти?

— Сколько идти? — полетели со всех сторон холодные, равнодушные слова, тяжелые, как камни.

— Это мы в корчме обсудим, за чаем. Стакан горячего чаю, да с лимончиком, сейчас будет очень кстати, правда? — неуверенно улыбнулся молодой человек.

Никто не ответил. Капли дождя стучали по головам и скатывались по сгорбленным спинам. Еще раз прогремел гром, и наступила тишина.

И тут из толпы выбралась старая еврейка и пошла вперед. Промокшее платье прилипло к высокому, костлявому телу, худые ноги шагают, не сгибаясь, как костыли, голова чуть наклонена, взгляд пронзает вечерние сумерки. Странная, нелепая фигура напоминает мокрую, ощипанную цаплю.

Бородач, открыв рот, посмотрел старухе вслед и машинально двинулся за ней. За бородачом — остальные.

На небе, от горизонта до горизонта, плясали огненные сполохи. Надвигалась ночь. Старуха, размахивая руками, на ходу разговаривала сама с собой, и ветер уносил тихие, невнятные слова.

Комментариев нет:

Отправить комментарий