Владимир СОЛОВЬЕВ – АМЕРИКАНСКИЙ | А где же Кафка?

100 лет со дня смерти.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

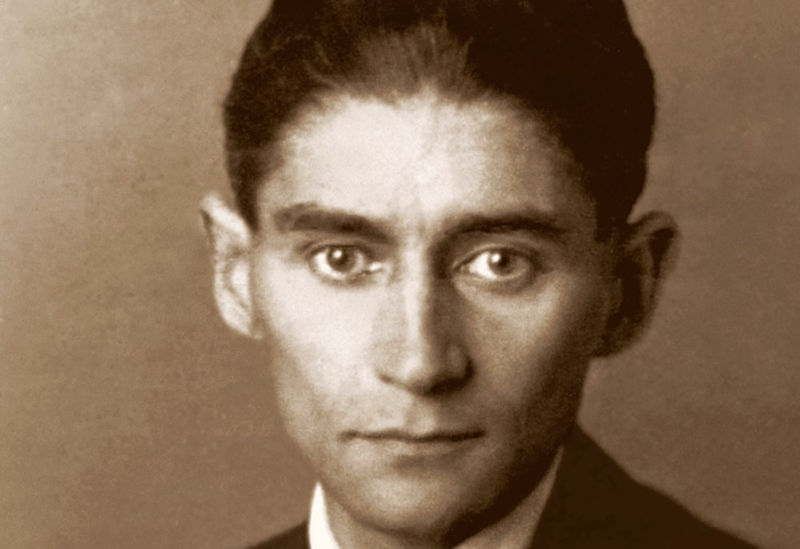

Из всех немецкоязычных австро-евреев самые прославленные – доктор Зигмунд Фрейд и писатель Франц Кафка. Помню, последнему была посвящена выставка в нью-йоркском Еврейском музее «В городе К. Франц Кафка и Прага». Честно, это была не выставка вовсе, а произведение искусства само по себе, или как теперь принято говорить – инсталляция. Аргентинец (по происхождению) Хуан Инсуа из Барселонского Центра современной культуры всерьез обижался, когда его называли куратором выставки. Он был постановщик, режиссер, художник этой живой, многожанровой, синтетической, визуально-звуковой выставки, тем более она не первая в задуманном им сериале «Города и их писатели». Первая: «Дублин и Джойс».

Честно говоря, к Еврейскому музею эта выставка имела косвенное отношение, потому что Кафка был чужим среди своих: как немец – в Праге, как пражанин – в Австро-Венгрии, как писатель-новатор – среди писателей-традиционалистов, наконец, «как еврей – во всем мире», как выразился другой знаменитый австро-еврей Густав Малер. Увы, своим среди чужих Кафка тоже не стал. Это его кромешное одиночество – питательная среда его ни на что не похожей прозы. Какое она имеет отношение к Праге, кроме чисто биографическо-топографической зацепки – в этом городе Кафка родился, учился, работал, влюблялся, болел, страдал? Это не то же, что Петербург Достоевского, когда «самый умышленный город» из фона превратился в главного героя «Преступления и наказания», «Идиота», «Белых ночей», «Униженных и оскорбленных». Или взять Пушкина с его державными стихами и трагическим «Медным всадником».

С Кафкой и Прагой все куда сложнее, прямое тождество здесь не проглядывается, а разве что угадывается путем сложных аналогий и ассоциаций. С прямой подсказки постановщика этого музейного шоу. Без и до этой шпаргалки Кафка и Прага существовали сами по себе: злата Прага и сумрачный гений.

Туристский китч не в счет: Прага заманивает туристов изумительным своим барокко, Карловым мостом, средневековым еврейским гетто и – не без того – здесь каждый камень Кафку знает. Включая тот, который установлен на его могиле на пражском кладбище.

Знать-то знает, но отразились ли боль, страх и одиночество его героев в этой средневековой брусчатке, в лабиринте улиц, в барочных памятниках?

Есть Прага Швейка начала прошлого века, есть средневековая Прага Голема, но есть ли Прага Кафки? Уж очень непохож этот буржуазно-упорядоченный город на место действия жутких мистерий Кафки. Или наоборот: именно эта усредненность (недаром Прага расположена в самом центре Европы), нейтральность, упорядоченность и лица общее европейское выражение, то есть наднациональный космополитизм и сводили с ума создателя метафизического, кошмарного реализма? Как две ипостаси в жизни человека: день и ночь. Не отсюда ли геростратово признание Кафки: «Прага не отпускает нас. У этой старушки есть когти. Надо покориться или же… Надо бы поджечь ее с двух концов, поджечь Вышеград и Градчаны – тогда, может быть, удалось бы вырваться…»

Да и можно ли ждать любви к родному городу от человека, который испытывал отвращение, глядя в зеркало, и перед смертью просил сжечь все свои рукописи – спасибо Максу Броду, что тот ослушался покойника?

Кафка, наоборот, понятен повсюду, независимо от прописки читателя.

Кафка и Гашек такие разные, такие несопоставимые, что схожие факты их биографий кажутся случайными. Один – веселый, открытый, узнавший при жизни полную меру народной любви и литературной популярности, другой – одинокий, замкнутый, изведавший при жизни всю горечь неудач, поражений, несправедливости: «голый среди одетых». Теперь, post mortem, он в разы перегнал в славе своего современника и согражданина, и для Праги Кафка – своего рода туристический аттракцион. Но я помню, когда был здесь еще из Советского Союза, один мой здешний знакомый резонно сказал:

Если бы у нас было море, у нас не было бы Кафки.

Здесь, однако, возникает вопрос: кому принадлежит Кафка?

Нет Праги Кафки, но есть ли кафкианская Прага? Или Кафке, как Гамлету, без разницы место действия – он страдает изнутри, а не по внешним причинам? Родись Кафка в любом другом городе Австро-Венгрии – Вене или Будапеште, разве не испытал бы он то же самое чувство тоски и одиночества, которое он называл исконно русским?

Кафка был исполнительным чиновником и коммивояжером, жизнь у него была непохожа на фантасмагорию его очевидно автобиографических героев, прозрачно названных Йозеф К. и землемер К. либо неназванных никак. Гипотетически вполне возможно и даже вероятно, что именно Прага – место действия его прозы, но город не назван, он присутствует незримо, абстрактно, анонимно. Может быть, чтобы не было семантической натяжки, тогдашнюю выставку следовало назвать не «Кафка и Прага», а «Кафка в Праге»?

Автор этой эмоциональной музейной инсталляции и сам, похоже, чувствовал нестыковку открыточных пейзажей Праги и душевного мрака самого известного пражанина, а потому, где мог, форсировал связь топографии и литературы. В помощь ему сам Кафка, который, вдобавок к писательскому искусству, был одаренным рисовальщиком. Его гротескные, каракульные, болезненно изломанные, но не лишенные изящества фигурки, оживленные путем анимации, превращаются в чаплинских человечков и бегают по стенам на фоне пражских ведут. Лично у меня возникла мгновенная ассоциация с «Неоконченной симфонией» Шуберта, со «Стихами, сочиненными во время бессонницы» Пушкина:

Жизни мышья беготня…

Что тревожишь ты меня?

Другая стыковка – биографическая.

Кафка, как известно, хоть и родился евреем, но в онемеченной и, по сути, безрелигиозной семье и до определенного времени был чужд еврейской проблематике. Пока не повстречался с основателем первого в Европе идишного театра Ицхаком Лёви и его бродячей труппой – вот откуда пошел его неожиданно пробудившийся интерес к иудаизму, Мартину Буберу, хасидским преданиям и сионистским мечтам, опосредованно повлиявший на его прозу. Как известно, бездна бездну призывает – в данном случае: театр Ицхака Лёви – театр Хуана Инсуа. Прозрачный, проницаемый занавес – и мы видим еврейского актера как живого в разных его театральных перевоплощениях – таким, каким его видел Кафка.

«Что общего у меня с евреями? У меня даже с самим собой мало общего, и я должен бы совсем тихо, довольный тем, что могу дышать, забиться в какой-нибудь угол», – записывает Кафка в своем дневнике. Вот в таком углу, затаившись, и прожил он всю свою недолгую жизнь, посылая оттуда свои безадресные послания – скорее все-таки потомкам, чем современникам. «Ему не нужны были нацисты в жизни, чтобы узнать, что нацисты существуют», – замечает один из его многочисленных биографов (Фредерик Карл), пытаясь перевести своего героя из одного зеркального регистра в другой: из социального сейсмографа в социального же пророка. О Кафке написано много больше, чем им самим. Самая знаменитая биография принадлежит Эрнсту Павелу и называется «Кошмар разума».

Все биографы, уж коли о них зашла речь, дают портрет Кафки в контексте мировой культуры и мировой истории, на фоне рубежа столетий – 19-го и 20-го. В изменчивом тогдашнем мире ищут некие константы, то есть более-менее устойчивые величины, хотя характеризуют они как раз неустойчивость, из которой произошел и в которой существовал Франц Кафка.

Скажем, процесс распада Австро-Венгерской империи, который произошел все-таки не в одночасье, а вызревал несколько последних десятилетий перед Первой мировой войной и вызывал естественную тревогу в обществе. Эта тревога каким-то образом отразилась, конечно, в творчестве таких разных художников, как Кафка, Фрейд, Шницлер, Музиль, Кокошка, Климт, Брох, даже баловня судьбы (до поры до времени) Стефана Цвейга. Вообще, нигде в то время так болезненно не чувствовали и не предчувствовали «закат Европы», как в Австро-Венгрии, хотя теоретическая формула этого распада и была выведена в соседней Германии – Освальдом Шпенглером. Но если для остальной Европы прогноз этот все-таки не оправдался, то коллапс Австро-Венгрии был для многих ее граждан – тем более для художников – закатом Европы, цивилизации, культуры, миропорядка. Для наглядности сравним это с чувством, которое в конце того же столетия испытали граждане бывшей советской империи. Хоть и не один к одному, конечно.

Теперь уже трудно, немыслимо представить возникновение того же «Замка» в какой-нибудь иной стране. И не в том дело, что австро-венгерская бюрократическая машина была более громоздкой и неуклюжей, чем в других европейских странах. Однако нигде больше так остро, так безнадежно не ощущали это бюрократическое бремя, как в Австро-Венгрии. И есть доля правды в лейтмотивном утверждении того же Фредерика Карла, что Кафка представляет из себя скорее символ, чем человека. Символ невыносимого гнета бюрократии, символ духовного изгнания, символ тревоги и одиночества, символ собственной маргинальности, символ, наконец, европейского еврейства, оторванного от своих религиозных корней и раздираемого между двумя полюсными культурами – германской и славянской. В этом био – одном из многих – дана блестящая панорама тревожной жизни тогдашних австро-венгерских интеллектуалов. Для каждого сочинения, для каждого события, для каждого переживания Кафки найдены убедительные эквиваленты в реале. И даже матримониальные неудачи Кафки проистекают, оказывается, не от его личных качеств, а непосредственно связаны с настроениями накануне распада Австро-Венгрии.

Стоп! Но в то же самое время в той же самой Австро-Венгрии заключались вроде бы вполне удачные браки – в том числе друзьями Кафки либо писателями-коллегами, не говоря уж о простых смертных. А с другой стороны, колебательность и мнительность Кафки в отношении женщин удивительно напоминает поведение другого дезертира из «сада наслаждений» Кьеркегора – кстати, любимого Кафкой философа. Однако Кьеркегор, ведя себя аналогично и отказываясь от женитьбы в самый последний момент, жил в другое время, в другой стране, которая империей не была и конца света не ожидала. А давний соотечественник Кьеркегора с его отнюдь не рыцарским поведением по отношению к Офелии? Это, конечно, старый вопрос – от чего страдает Гамлет: от своей эпохи или от самого себя? Не станем усугубляться в эту проблему, а напомним читателям по аналогии еще и про героя гоголевской «Женитьбы», который выгодной партии предпочитает, как Чацкий, карету.

А если даже согласиться с этим удручающим историческим детерминизмом, что Кафка ни в какой другой стране и ни в какое другое время возникнуть не мог, то все равно позволено все-таки спросить: почему ни один другой его современник, соотечественник, соплеменник – «хучь еврей, хучь всякий» – не сочинил ничего подобного «Замку», «Процессу», «Превращению», «Приговору», «В исправительной колонии», «Голодарю»? Сам Кафка, между прочим, совсем наоборот, подчеркивал в дневниках свое крутое одиночество в генетически, этнически, идеологически либо профессионально близких кругах.

Продолжаю вспоминать эту уже давнюю выставку в Еврейском музее.

Вся эта живая, подвижная инсталляция построена была на цитатах, метафорах и ассоциациях, а те, как цикады, неумолчны (спасибо Мандельштаму за сравнение) – от тиранического голоса Германа Кафки, который с порога встречает посетителя этой выставки-спектакля (см. «Письмо отцу» Франца, как художественно наглядный пример эдипова комплекса), до разделов, посвященных одуряющей, сводящей с ума офисной работе Кафки или четырем его возлюбленным, от которых этот анахорет бежал, само собой, из-под венца.

Не единственное биографическое сходство с Кьеркегором, с которым Кафка ощущал душевное и духовное родство: «Как я и думал, его судьба, несмотря на значительные различия, сходна с моей, во всяком случае, он находится на той же стороне мира. Он, как друг, помог мне самоутвердиться», – записывает Кафка в дневнике. А теперь представим аналогичную по жанру выставку «Кьеркегор и Копенгаген».

Как непредставима, впрочем, была выставка «Кафка и Прага» пока она не была открыта в Еврейском музее. Хотя выставкой ее как-то странно называть. Скорее взрывчатая эмоциональная смесь: лекция, представление, священнодействие. Автор этого музейного спектакля признается в страстной, неистовой любви к своему герою – не к Праге, понятно, а к Кафке. Эта его любовь и является цементным раствором, который скрепляет пейзаж и слово, город и книги, Прагу и Кафку. Независимо оттого, как тесно они были связаны на самом деле. А победителей, как известно, не судят. В ряду бесконечных и успевших набить оскомину интерпретаций Кафки – в литературе, в театре, в кино, в мюзикле наконец – эта, музейная – не из худших. Потому и помню ее и вспоминаю о ней. Хотя вопрос остается тот же самый – а где же Кафка? Одна надежда: что все эти бесконечные, в разных видах искусства интерпретации Кафки не заменят Кафку, этого самого тревожного писателя прошлого века. Сродни Кьеркегору, Ван Гогу и Достоевскому. Хотя процесс чтения и выглядит все больше анахронизмом и стремительно удаляется в прошлое.

Увы…

Владимир Исаакович Соловьев – известный русско-американский писатель, мемуарист, критик, политолог.

Комментариев нет:

Отправить комментарий