«Наше главное творение — мы сами…»

Павел Нерлер 11 декабря 2017

Памяти Аркадия Штейнберга

11 декабря 2017 года исполняется 110 лет со дня рождения Аркадия Акимовича Штейнберга. В читательском сознании он закрепился прежде всего как выдающийся переводчик (главные творения — Мильтон и Ван Вэй), но действительная палитра его мастерства и таланта куда шире: тут и поэзия, и живопись, и ни с чем не сравнимое дружеское человеческое обаяние.

Он родился в медицинской семье: отец — успешный одесский врач и провизор, мать — фельдшерица. Убежденный марксист, отец был и не вполне секулярен. Равнодействующая вела к религиозной толерантности: еврейские праздники отмечались, но отмечались и не‑еврейские — из уважения к горничным и гувернанткам. Научившись читать в три года, Кадя со временем проштудировал всю нешуточную библиотеку отца, включая и 16‑томную Еврейскую энциклопедию, и древнееврейскую историю. Эта библиотека послужила ему своего рода моделью будущего взрослого мира — сложного, тяжкого и прекрасного.

1

Первый раз Аркадия Акимовича Штейнберга арестовали, когда ему было тридцать. Они пришли в ночь с 1 на 2 ноября 1937 года, обыск продолжался до утра, но он пребывал в отличном настроении. Мать, когда его уводили, шепнула: «Кадя, я вижу, тебе интересно!»

В сортире тюремного приемника, прочитав поразившую его надпись: «Мозес и Пантелей не боятся статей», он искренне ими восхитился и решил присоединиться к этим апостолам свободы. На следствии обвинения не предъявляли, но требовали признаний и основательно били по почкам — да так, что кровь в моче была еще на протяжении всего трехмесячного этапа до станции Уссури. То, что он ни в чем не признался, помогло при пересмотре дела: вызвали на пересуд и освободили в зале суда…

Второй раз Штейнберга арестовали на излете войны. Боевой путь его начался на Северном Кавказе: вместе с Ильей Френкелем и еще одним литератором он служил в отделе контрпропаганды политуправления 18‑й армии, начальником его был Леонид Брежнев. Аркадий Акимович переводил или писал тексты по‑немецки, «воздействуя» ими на солдат противника. Радиотрансляции велись прямо на передовой: превосходная мишень! Кстати, третий литератор там не задержался — ретировался со словами: «Я не Герой Советского Союза, я автор гимна Советского Союза».

В сентябре 1944‑го Штейнберг оказался в Румынии, в Бухаресте, где был старшим инструктором 3‑го отдела политуправления 2‑го Украинского фронта и заместителем коменданта города по связям с гражданским населением. 22 октября 1944 года майор Штейнберг был арестован «Смершем» и обвинен по статьям 58‑10/2 и 193‑17б УК РСФСР. День Победы он встретил в пересыльной тюрьме во Львове, куда был доставлен после изнурительного пешего этапа из Бухареста. Следствие шло более трех с половиной лет и завершилось приговором особого совещания при МГБ СССР от 10 мая 1947 года: 8 лет исправительно‑трудовых лагерей. Он отбывал эти годы на европейском севере, сначала в Потьме, где загремел в больницу, главврач которой — тоже одессит и тоже из зэков — оказался учеником его отца, Акима Петровича Штейнберга. Из больницы он вышел выпускником фельдшерских курсов и стажером патологоанатомического отделения. И дальше, в лагпункте Ветлосян в Коми АССР, он сидел уже по своей новой специальности — фельдшером «больнички».

В 1954 году фартук патологоанатома он привез из Ветлосяна в Тарусу — полугород‑полусело, где в середине 1930‑х впервые снял дом на лето для детей. В 1937 году начал строить свой дом — и достроил его незадолго до первого ареста. Вернулся после суда в свой дом, из него уходил на фронт, но дом конфисковали, так что из Ветлосяна он вернулся уже в съемный дом, к жене и сыновьям. Тарусский круг Штейнберга составляли Константин Паустовский, Николай Оттен, Юрий Щербаков, Надежда Мандельштам, Борис Свешников.

Кстати, иного «диплома», нежели фельдшерский аттестат из Потьмы, у Акимыча не было. Во ВХУТЕМАСе, при ректоре Фаворском, он проучился до третьего курса — занимался живописью и графикой у Давида Штеренберга и Владимира Таубера, но специализировался на керамике. Вынужденный вернуться на полтора года в Одессу, занимался станковой графикой у Владимира Заузе. А когда вновь оказался в Москве, Фаворского уже «ушли», все рухнуло, и в Питер, вслед за ВХУТЕИНом, он не поехал. Но вхутемасовские знания, например по технологии изготовления красок, были настолько прочны, что в Ветлосяне он сам варил прекрасную орешковую тушь — для себя и для Бориса Свешникова. Отсутствие дипломов с лихвой компенсировалось самообразованием и талантом!

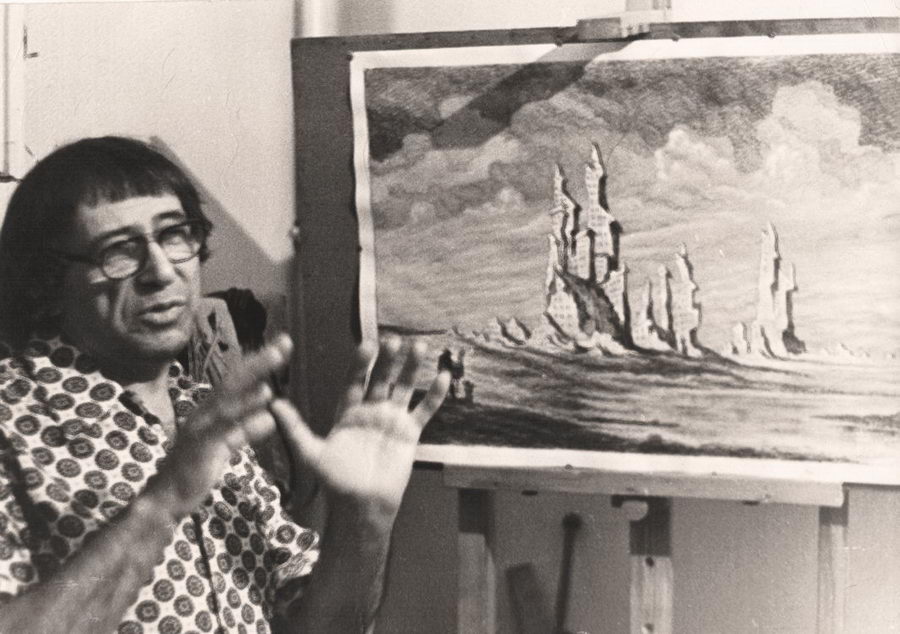

Был Акимыч охотником, переводчиком, рыболовом, музыкантом, врачом, лагерным паталогоанатомом, художником и поэтом. И, хотя его первая поэтическая книга не вышла, а первая персональная выставка прошла только после его смерти , безвестным он не был. Его стихи и картины знали и ценили десятки и сотни друзей и учеников, а единственная при жизни крупная публикация стихов — в «Тарусских страницах» (1961) — произвела сильнейшее впечатление и на незнакомых читателей. Продолжения, однако, не последовало.

Входя в неширокий круг классиков поэтического перевода (мало кто из собратьев по цеху мог бы похвастаться удачами в переложении столь разных гениев, как Мильтон и Ван Вэй), книгу собственных стихов Штейнберг так и не «пробил» (рукопись пролежала в «Совписе» 17 лет!). Условием, на котором ее «ставили в план», был отказ от поэмы «К верховьям». Подумаешь, поэма: сними ее, шут с ней, — и книга выйдет!..

Этого Акимыч делать не стал. Так ему было «неинтересно». И, хотя независимость и внутренняя свобода водились не у одного Штейнберга, но, пожалуй, у него одного хватило их на то, чтобы отказаться от книги. Не ищите тут никакого особого мужества или закалки, это был совершенно естественный поступок. Бывший фронтовик и зэк со стажем, по полгода пропадавший не в домах творчества, а в собственных избах то ли в Тарусе, то ли в деревеньках Грозино или Юминское, Акимыч для писательских властей был практически неуязвим, ибо ничего от них не ждал, не хотел и не просил.

С выходом в 1997 году его книги «К верховьям» была закрыта последняя серьезная эдиционная брешь в избранном корпусе русской поэзии XX века. Читатель и филолог впервые получили в распоряжение всю ее панораму.

2

Путеводным для Штейнберга‑поэта является сочетание образов дороги, пути, попутчика. «Полжизни провел, как беглец, я в дороге…» — так начинается одно из лучших стихотворений — «Вторая дорога» (1965). Из дороги, реки, пути соткано и главное его произведение — поэма «К верховьям. Заметки в стихах» (это около 1100 строк, написанных в 1965–1967 годах самым незатейливым размером из имеющихся — пятистопным ямбом). Плывет себе вверх по реке баржа, на ней команда, законные и незаконные пассажиры, у каждого своя судьба, свой «рассказ», — все это неспешно и рассказывается. Во всем этом нет ни сюжета, ни смысла, ни системы, но не так ли и в жизни? А в результате складывается удивительно точный и цельный образ эпохи, а заодно и самого автора (начинаешь догадываться, что и он сам тоже откуда‑то не с курорта возвращается, и эта будничная баржа для него — неслыханный праздник)

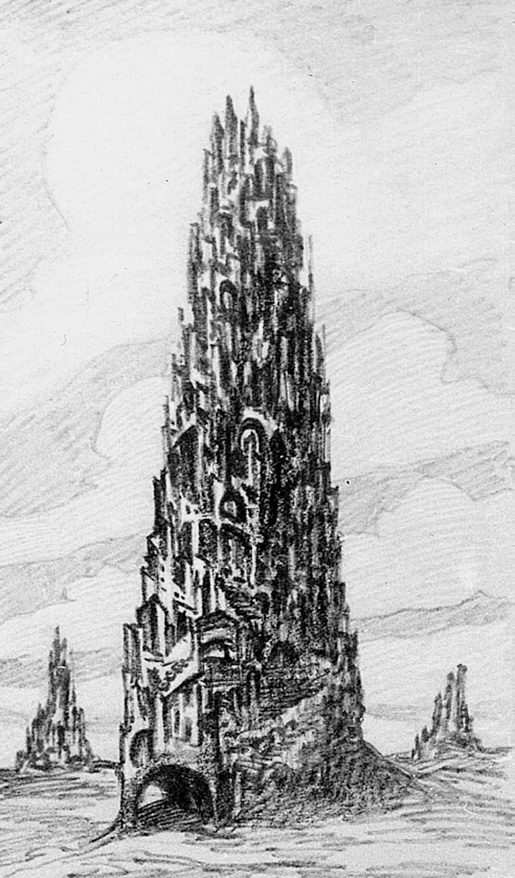

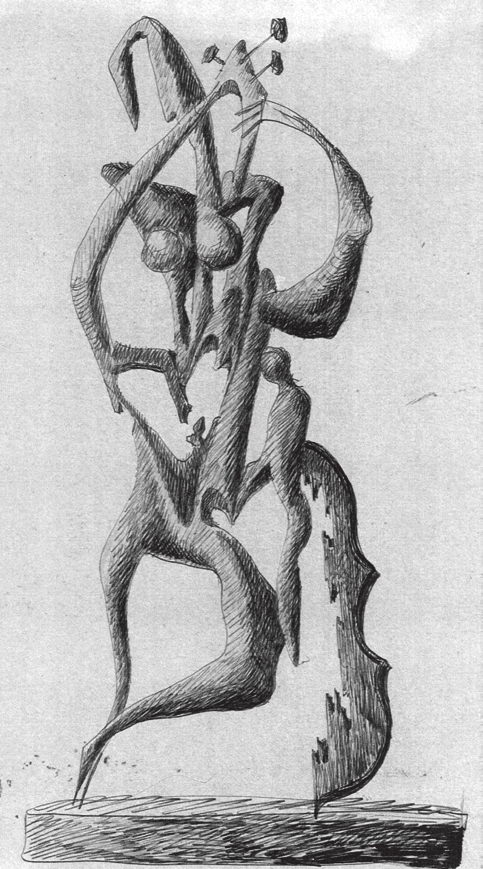

Живопись Аркадия Штейнберга завораживает, его картины‑притчи подолгу не отпускают от себя. Чаще всего это вымышленные, сфантизированные, но топографически совершенно достоверные пейзажи. В них три сквозных структурных элемента (их сочетание бесконечно вариативно). Первый — величественные, но неживые останки неких цивилизаций, циклопические постройки или целые мертвые города, как бы вертикально растущие на скалах, — своего рода термитники «а ля вавилонская башня». Они расположены на дальнем плане и если и несут признаки жизни, то ушедшей и уже не существующей. На ближнем же плане — одна или несколько хрупких и беззаботных человеческих фигурок (шарманщик, танцовщик, праздные гуляки с тросточками etc.). Посередине какое‑то открытое пространство — пропасть, или водная гладь, или неоглядная трясина. Во всем разлита тревога, предощущение катаклизма, и непонятно, является ли разделительный природный слой защитой от угрозы или, наоборот, ее провозвестником или проводником.

Акимыч любил повторять фразу, услышанную им из уст Волошина: «Наше главное творение — мы сами». Его главное произведение — его свободная, вопреки всему, личность, та удивительная витальность слияния искусства и жизни в судьбе и та творческая, окрыляющая атмосфера, которую он — и только он! — так умел создавать и поддерживать вокруг себя.

3

Относя себя к числу близких учеников и друзей Аркадия Акимовича, свидетельствую: будучи замечательным писателем, он не любил писать. Он обожал говорить и был исключительным собеседником, умеющим и рассказывать, и выслушивать (на себе я не раз испытывал, как его нужное, точное, сопричастное слово согревало собеседника, смягчало боль, снимало отчаяние и помогало найти выход). Но необходимость написать письмо — все равно, официальное или личное — была ему если не ненавистна, то неприятна. Можно утверждать, что он был человеком устной, а не письменной культуры.

Ему был свойственен особый артистизм без театральности, основанный на естественности, дружелюбии и равенстве всех втянутых в круг его общения. Он был как бы моложе всех нас, своих учеников. И был скорее другом, товарищем и сверстником, чем умудренным наставником или «держащим дистанцию» мэтром. И учил он, в сущности, не литературе, не секретам переводческого мастерства, а пониманию жизни, своему отношению к ней. Ведь, по его же слову, «поэт — это не профессия, а состояние».

К самому нему судьба не была ни снисходительна, ни ласкова: война, лагеря, пятый пункт — и все полной чашей. Но при этом — ни на грош сломленности, подавленности или забитости. Это был, пожалуй, самый жизнелюбивый и жизнерадостный, самый свободный и самый «молодой» человек из тех, кого я знал.

Следствием этого — или, быть может, причиной? — была его удивительная временна́я предвзятость: прошлое он великолепно знал, всякий раз извлекая из него нужные слова или события, настоящим дорожил, превосходно в нем разбирался, но по‑настоящему любил только будущее, и мысль о новой, не сделанной еще работе либо о новой штормовке или моторе, который он купит для своей лодки на следующий год, интересовала и согревала его больше всего.

Неудивительно, что ответом на раздававшиеся время от времени призывы записать воспоминания были широкая улыбка и стойкое сопротивление. В итоге мы имеем то, что имеем: важнейшие источники к его биографии — не в домашнем архиве, а на магнитофонных лентах интервьюеров, а главное — в памяти друзей, родных. Но витальная сила присутствия образа и голоса этого «человека устной культуры», увы, тоже ограничена — смертностью и дееспособностью его многочисленных и разновозрастных собеседников. В этом смысле и записи, извлеченные из старых дневников 1970‑х и 1980‑х годов, представляют определенный интерес. Это материал не столько к «биографии» Акимыча, сколько к его «интонации».

4

У каждого человека есть свои биологические часы («сова» или «жаворонок», а лично у меня — еще и краткий, но неодолимый сон в строго фиксированный час, около трех часов дня), есть у каждого и свой «календарик» с несколькими важнейшими памятными датами — годовщинами рождений, свадеб или смертей. Это не даты из еженедельника, о которых вспоминаешь только при утыкании в них глазами: их немного, но они всегда при тебе, даже их приближение как‑то заранее отдается в тебе.

Именно таковы для меня 11 декабря и 7 августа — даты рождения и смерти Аркадия Акимовича Штейнберга , драгоценного моего учителя, чья наука вовсе не ограничилась утилитарной областью художественного перевода или литературы, а постепенно распространилась на жизнь в целом, на ее восприятие и отношение к ней и окружающему тебя миру. Направил меня к нему Семен Израилевич Липкин — по‑видимому, осенью 1977 года, вскоре после нашего собственного знакомства.

Созвонившись (193‑46‑41 — помню и сейчас без запинки), я пришел к нему на «Щукинскую», в четырехэтажку без лифта, построенную немецкими военнопленными. И сразу попал в атмосферу неподдельного и доброжелательного интереса к себе и к тому, с чем я пришел, а приходил я поначалу со своими стихами (и тою жизнью, что за стихами стояла), «риликой» (переводами из Рильке — впрочем, того же происхождения, что и стихи) и еще с Мандельштамом, занятия которым постепенно выкристаллизовывались в проект «Слово и культура» — затею с изданием тома критической прозы Осипа Эмильевича (страстей вокруг этого хватало на протяжении всех девяти лет подготовки).

Разговоры в его кабинете, у большущего и весьма аккуратного, не слишком заваленного, письменного стола, между книжными полками и подрамником с холстом, с Фомочкой — огромным добродушным ньюфаундлендом, свернувшимся у ног, всегда были насыщенно предметны и полны взаимной откровенности. Он умел гениально, в несколько итераций настраиваться на собеседника — навык, напоминающий улавливание вражеских «голосов» и тончайшую, подушечками пальцев, настройку на их волны на транзисторном приемнике: тут Акимыч с его приемником‑японцем из «Березки» тоже был виртуозом.

Главным обращением ко мне было «старик» и на вы, иногда — по‑отечески — Павлик. Чаще всего я соглашался со всем тем, что слышал, но могли быть и разные мнения. Уходил от него всегда какой‑то не столько окрыленный, сколько приподнятый, обогащенный иным, плодотворным для меня взглядом — и не столько даже на обсуждавшуюся художественную проблему, сколько на жизнь.

На штейнберговских днях рождения (а я начиная уже с 1977 года, кажется, не пропустил ни одного) собиралась пестрая и замечательная толпа гостей: Аркадий Акимович, приготовив фирменную выпивку («штейнберго́вку» — водку, настоянную на перце и чесноке) и фирменную закуску (мясо на вертеле из духовки), самоустранялся от дальнейшего конферанса (но всегда находился кто‑то, кто перенимал это несложное бремя) и весь отдавался разговорам с гостями. Большинство были моими ровесниками, а из его собственного поколения в завсегдатаях были Элизбар Ананиашвили и Ревич, однажды приехали Липкин с Лиснянской. Состав гостей год от года менялся, а из постоянных запомнились Перельмутер, Витковский, Бычков, Володя Вебер, Илья Смирнов, Гоники, Тихомиров, Дубровкин, Рейн (точнее, по отдельности, Наташа Рейн и Женя).

Больше всего я любил наши встречи и разговоры летом, в Юминском, где Аркадий Акимович с женой Наташей, псом Фомой и кошкой (кажется, Маврой) проводил едва ли не полгода. По телеграмме он приплывал на своей моторке к мосту через Хотчу, возле станции Белый Городок, — встретить нас с Соней и отвезти в нашу светелку в его избяном раю на самом краю деревни. В наше распоряжение предоставлялось все, необходимое для счастья, — речка, лес, закаты и рассветы, деревенская улица с колодцем, соседние Сенькино с магазином и Красная Горка с Тихомировыми, даже топленое молоко домашнего, с помощью кипятильника, изготовления!

А как легко там, в Юминском, писалось! Ограничусь тут «Подражанием древнекитайскому» — шуточным парафразом Акимычевых переложений Ван Вэя:

Катит и катит волны свои Хо‑Тча.Вот и селение Ю глянуло из‑за туч.Там проживает горный монах Ши‑Шань ,Ловит на удочку станцию Би‑би‑си.

5

А теперь процитирую записи, недавно обнаруженные мною в «полевых дневничках».

Вспоминаю один ночной разговор в Юминском, записанный по памяти в 1982 году:

«Я тогда было взялся за статью о Шекспире и за перевод 129‑го сонета — очередную версию, неизвестно какую по счету. Было в том варианте что‑то обиженное, какой‑то выпад против промысла Б‑жьего. Это вдруг не рассердило, а разъярило А. А. ”Во всем, что с нами происходит дурного, — мы виноваты, мы сами, а не Б‑г!”.

Вот он встал и подошел к окну (дело было на терраске с видом на луг): ”Посмотрите сюда. Вот Хотча, вот Жуковка, вот Панка, вот лес за Панкой — до чего же все это прекрасно, и все это создал Б‑г. И не надо вешать на него свое говно!..”

И этот его жест, и взгляд, последовавший за жестом, и, разумеется, сама панорама — сильнее слов убеждали в его полной правоте. Я не на слово ему поверил, а всем существом проникся правотой его слов. И с той поры я не перестаю ощущать физически, до чего же прекрасна жизнь — самая тяжелая и изматывающая, — и до чего же она дар».

В Юминском я оказывался буквально каждое лето, по 1983 год включительно. В 1984 году собственная экспедиция наложилась на чужую — на остров Врангеля. Там‑то меня и застала 13 августа оглушительная телеграмма: «ВТОРИЧНО ДВАДЦАТОГО ЖЕРЕБЬЕВКА = ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛОЖИТЕЛЬНО = УМЕР ШТЕЙНБЕРГ = МАМА»

Процитирую свой полевой дневник за этот день:

«Г‑споди!

Не может этого быть — как это умер Штейнберг, разве Аркадия Акимовича может не быть?!

Ведь он так любит жизнь, так умеет жить — в тысячу раз лучше всех нас, осиротевших.

И сразу в голову полезли бесконечные “приметы” и “дурные знаки”:

— Сегодня 13‑е, понедельник.

— читал сегодня в б‑ке в “Воспоминаниях” А. Цветаевой о смерти М. Цветаевой.

— ходили вчера с А. на местное кладбище, к могиле А. Вульфсона.

— писал стихи на смерть Р. М. и А. В.

— этим летом я впервые не ездил к Арк. Ак. в Юминское, устроив ему, — чем очень гордился, — помощь в лице Поболя.

— наш с ним разговор перед моим отъездом, когда мне было некогда, я торопился и хотел что‑то передать через Колю, а Штейнберг, шутя и улыбаясь: “Зайдите, зайдите, а вдруг я умру, и Вы уже не сможете со мной поговорить?”!..

Г‑споди, Б‑же мой!

Не могу, никак не могу ни примириться, не поверить.

…Сколько людей, как и я, чувствуют сейчас себя осиротевшими!

В 2 часа меня соединили с Москвой. Говорил с мамой — она почему‑то все время плакала (может, еще что‑то скрывала?). Говорит, что Арк. Ак. умер 3 дня назад и уже похоронен.

Думаю, что, как и Маергойз, он [Штейнберг] возлагал на меня немалые надежды. Маергойзовские, мне кажется, я выполнил или выполняю, а вот штейнберговские — они и шире, и глубже — сумею ли? Сомнений более чем достаточно.

Вот и с книгой О. М. что‑то сдвинулось в нужную сторону. И эту книгу — я не смогу ему подарить?!! Ему — без чьей поддержки мне бы не поднять — морально — этот огромный груз.

…Вспоминаю, как Арк. Ак. говорил, как ему не хватает Бори Лапина, Тарловского, Шенгели и, кажется, Маруси Петровых. Как хочется посоветоваться с ними, показать свои работы!

А как же мне (да и другим тоже) в этом отношении будет не хватать его самого!

Мы с ним знакомы с конца 1977 года. Так что почти 7 лет длилось наше знакомство, очень скоро перешедшее в дружбу. Как это мало и как это много все‑таки, какое это было счастье!

11/IX‑84 (уже 5 дней в Москве).

…А умер Аркадий Акимович легко и прекрасно. Вез по Хотче Наташу с подругой (Н. Рейн) в Белый Городок, мотор заглох, он причалил к берегу недалеко от своего сарая (прямо за осоками) и, нагнувшись к мотору, — мгновенно умер.

Закупорка сосудов (тромб в сердце?)

Умер на воде, под моторами — можно только светло позавидовать и порадоваться.

Мир твоему праху, пухом тебе земля русская (похоронили его на Старокунцевском…)».

Он умер на берегу, возле своей лодки по имени «Vita».

Благодарим за предоставление фотоматериалов Сергея Бычкова и Вадима Перельмутера

Комментариев нет:

Отправить комментарий