Неотменяемый состав: читая архивы КГБ

22 июля исполняется 150 лет со дня рождения раввина Шмарьяху-Иегуды-Лейба Медалье

Публикуемые записки принадлежат человеку, одному из многих миллионов, травмированных советскими реалиями не только впрямую, но и невольно. Счастливое детство в окружении зековских будней — неутихающая с годами травма. Некоторые цифровые и прочие несовпадения с исследованиями историков-профессионалов редакция не стала ретушировать.

Если бы в прошлом кто-нибудь предположил, что однажды я буду сидеть в архиве КГБ и читать дело моего деда — одного из самых уважаемых раввинов Москвы, расстрелянного 60 лет назад, — то я бы ответил, что встретить его сегодня на нью-йоркской улице было бы куда более вероятно. Тем не менее, в июне 1997-го, спустя 23 года после нашей эмиграции из СССР, мы прибыли в Москву именно с этой целью. Кроме моего деда, в сталинское время были арестованы наши с женой отцы и многие другие родственники, и мы захотели выяснить об этом правду.

Чиновник, одетый в гражданский костюм, встретил нас в приемной бывшего КГБ, затем проводил в небольшой читальный зал, сделал необходимые копии и даже выдал нам несколько подлинников. Мы попросили у него дело моего деда по материнской линии, бывшего главного московского раввина Шмарьяху-Иегуды-Лейба Медалье, арестованного в 1938 году, и дело моего отца Меера Рабиновича, арестованного тогда же в первый раз.

Можно сказать, что их история отсчитывается с октября 1917 года, когда коммунистическое правительство развязало войну против собственного народа. «К марту 1918 года ленинский большевистский режим, насчитывавший тогда лишь пять месяцев, сознательно уничтожил больше своих политических противников, чем царская Россия — за весь XIX век», — писал Тони Джадт в «Нью-Йорк Тайме» (1997). Позже Сталин уничтожил большинство соратников Ленина. Советский Уголовный кодекс откровенных «политических» статей не имел, но по сути требовал сурового наказания за любые проявления свободы слова и собраний. Однако огромное большинство заключенных в сталинское время не совершали никакого преступления, даже согласно Кодексу. Иметь родственника за границей, получать письма из-за границы, встретиться с иностранцем, даже случайно, — все это могло быть поводом для ареста и «дело» становилось необратимым.

Многие, однако, не совершали даже этих так называемых «преступлений», но они все равно были обречены пополнить несметное число рабов, превращавших СССР в военно-индустриальную державу. Только в одном 1952 году около 12 млн советских граждан были заключенными трудовых лагерей.

Людей, арестованных за так называемую «антисоветскую» деятельность или пропаганду, не судили. Вместо этого в НКВД (прежнее название КГБ) было создано тайное «особое совещание» из трех человек (ОСО). Долгие расследования сопровождались побоями арестантов, пытками голодом и бессонницей — только для того, чтобы заставить их подписать признательные показания. Смертные приговоры выносились на закрытом заседании Военного Суда.

Простая арифметика: средний срок заключения в лагере составлял 10 лет, следовательно, за 16 лет (1937–1953) через лагерно-тюремную систему прошло минимум 19 млн человек. Исходя из того, что арестовывался только один член каждой семьи из 3-4 человек, можно предположить, что жертвами оказались около 65 млн. Тони Джадт называет цифру 20 млн погибших — но, возможно, люди исчезали целыми семьями, и тогда мы получаем 85 млн человек. Так или иначе пострадали все социальные группы, каток государственной машины прошелся по нескольким поколениям.

ДЕД

Мой дед Шмарьяху-Иегуда-Лейб Медалье — выходец из Литвы, родился в 1872 году, а свою раввинскую службу начал в Туле, губернском центре, сравнительно близком от Москвы. Затем он перебрался в более крупную и эмоционально отзывчивую еврейскую общину белорусского города Витебск. В 1920-х годах его пригласили возглавить московскую Хоральную синагогу, и он перевез всю семью — шестерых сыновей и пятерых дочерей — в советскую столицу. Здесь его дочь Браха вышла замуж за Меера Рабиновича, сына минского раввина. Меер и Браха — это мои родители.

Нелегко было быть активным религиозным лидером, тем более еврейским, — главный московский раввин постоянно подвергался притеснениям со стороны, властей. Но во времена Большого террора (1937–1938 гг.) о прежней относительной «свободе» приходилось только мечтать. Сидя в архиве бывшего КГБ, я читал отчет капитана Госбезопасности Аронова от 28 декабря 1937 года. Согласно этому документу, «рав. Медалье вступил в противозаконные отношения с рав. Шнеерсоном», который был главой нелегального центра советских хасидов. Аронов потребовал санкцию прокурора на обыск и арест; моего деда арестовали 4 января 1938 года.

Допрашивали его дважды или трижды. Родным языком деда был идиш, по-русски он говорил не очень хорошо и, возможно, плохо понимал суть обвинений. Я не знаю, какие методы воздействия применялись к нему во время допросов. Среди прочих обвинений деду вменялась встреча с неким родившимся в России доктором Йозефом Розеном, агрономом и директором американской организации «Агро-Джойнт». Согласно протоколам допросов, раввин был дружен с отцом Розена, владевшим в дореволюционной Туле магазином красок. Раввин «признал», что периодически получал от Розена деньги для раздачи бедным евреям и взамен снабжал его «клеветнической антисоветской информацией».

Первичную основу обвинений составили протоколы допросов Мануила Шептовицкого, руководителя еврейской общины Москвы. Эти протоколы, составленные на другой же день после ареста моего деда, описывают деятельность фиктивной подпольной антисоветской еврейской националистической организации «Мерказ мизрахи» («Восточный центр»). Шептовицкий утверждал, что евреи, входившие в руководство этой организации, представляли все слои советского общества, при этом он специально выделил Меера Рабиновича и раввина Шмарьяху Медалье. Организация якобы получала крупные суммы денег, опять же от доктора Розена, для раздачи беднякам и учащимся ешив.

Несмотря на то, что эта предполагаемая деятельность считалась антипартийной и антисоветской, никаких конкретных ее примеров не приводилось. Следователь на допросах был готов подсказывать Шептовицкому «правильные» ответы, однако, по-видимому, поленился и был вполне удовлетворен той «информацией», которую ему удалось выудить. Шептовицкий, которого наверняка избивали, прежде чем он согласился сочинить весь этот обвинительный бред, был 69-летним больным человеком — и я не думаю, что мы теперь вправе бросать в него камни.

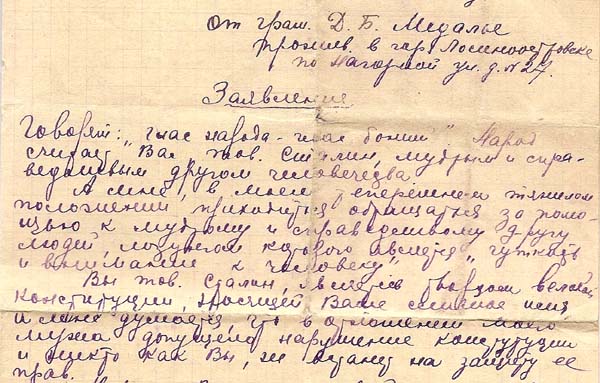

Семья раввина была в полном неведении относительно событий, происходивших в застенках НКВД. Ни письма, ни посылки не принимались. В апреле 1938 года его жена Дебора Медалье написала Сталину. Письмо это прилагается к делу моего деда. В нем говорится:

«”Глас народа — глас Божий”. Товарищ Сталин, наш народ считает Вас мудрым и справедливым другом всех людей. И теперь я нахожусь в такой ужасной ситуации, когда мне необходима помощь мудрого и справедливого друга народа, чей девиз — “чуткость и внимание к человеческому существу…”

Я обращаюсь к Вам как к мудрейшему другу всех людей и умоляю вернуть свободу моему мужу, в невиновности которого я глубоко убеждена… Все эти три месяца я сдерживалась и терпеливо ждала, пока следствие подтвердит невиновность моего мужа. Но прошло три месяца, и конца этому не видно. Поэтому я обращаюсь к Вам, глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, с просьбой помочь освободить моего мужа.

Единственное, в чем его можно было бы обвинить, — это то, что он раввин. Но, товарищ Сталин, ведь Ваша собственная Конституция гарантирует свободу религий и вероисповедания! Разве можно держать его за это в тюрьме? По Вашей Конституции, гражданина нельзя держать в тюрьме многие месяцы без предъявления ему конкретного и четкого обвинения в нарушении закона. Но мой муж никаких законов не нарушал.

Товарищ Сталин, я умоляю Вас, распорядитесь о пересмотре дела моего мужа и верните ему свободу!..»

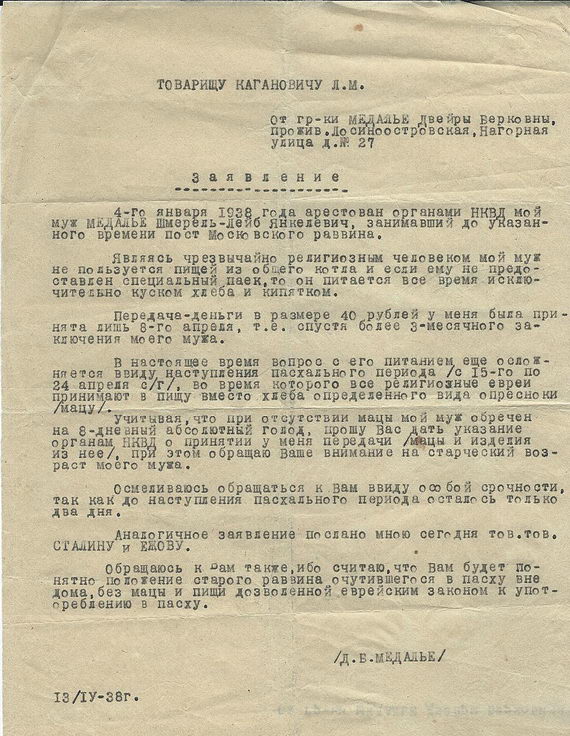

Я не знаю, отражало ли это письмо подлинную веру в то, что Сталин не знал о бесчинствах, творимых от его имени в НКВД, — я помню, что это наивное мнение у многих существовало еще десятилетие спустя, — либо это был просто акт отчаяния. В любом случае, никакого ответа моя бабушка не получила. Накануне Пейсаха она написала еще одно отчаянное письмо Лазарю Кагановичу — единственному еврею в тогдашнем сталинском руководстве:

«…Мой муж — очень религиозный человек, и он не будет принимать пищу с обычной кухни. Поэтому, если он не получит особой еды, он не сможет питаться ничем, кроме хлеба и кипяченой воды… В эти дни проблема с его питанием обстоит еще сложнее, поскольку приближается Пасхальная неделя, когда все религиозные евреи вместо хлеба едят мацу. Учитывая, что без мацы мой муж будет обречен на полнейший голод, я прошу Вас распорядиться, чтобы в НКВД у меня приняли передачу с мацой…

Я позволила себе обратиться к Вам лично из-за срочности дела, поскольку до начала Пейсаха осталось только два дня… Я также обращаюсь именно к Вам, так как верю, что Вы разберетесь в ситуации старого раввина, оказавшегося на Пейсах без мацы вне стен своего дома…»

Это письмо тоже осталось без ответа, но потом я слышал историю о том, как возле еврейской пекарни остановилась машина и два офицера НКВД купили там мацу. Евреи, стоявшие в очереди, начали перешептываться: «Это для нашего ребе!» Это могло быть правдой, поскольку мой дед действительно во время того Пейсаха и еще два дня спустя был жив. И вот я читаю документы о тех последних двух днях. 25 апреля на предварительном заседании Военной коллегии Верховного Суда под председательством военного судьи Матулевича слушалось:

«Обвинение… осудить Медалье Шмера-Лейба Янкелевича Военной коллегией Верховного Суда Союза ССР…

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с обвинением и принять дело к слушанию на Военной коллегии Верховного Суда Союза CCР…

2. Дело должно слушаться на закрытом судебном заседании без участия обвинителей и защитников и без вызова свидетелей…»

На следующий день, 26 апреля, «…секретарь доложил о том, что подсудимый был доставлен в суд и что свидетели не вызывались… Обвиняемому были объявлены его права и состав суда…

Председатель объяснил обвиняемому суть обвинений и спросил, признает ли он себя виновным. Обвиняемый ответил, что не признает за собой никакой вины, и отклонил показания предварительного следствия, поскольку они были ложными…

Председатель зачитал показания Фукса о контрреволюционной деятельности Медалье. Обвиняемый Медалье заявил, что эти показания ложные… Он никогда не вел никакой контрреволюционной деятельности.

Председатель объявил судебное расследование оконченным и предоставил обвиняемому последнее слово. Последний заявил о том, что не знал ни о какой контрреволюционной организации.

Суд удалился на совещание. По возвращении председатель зачитал приговор.

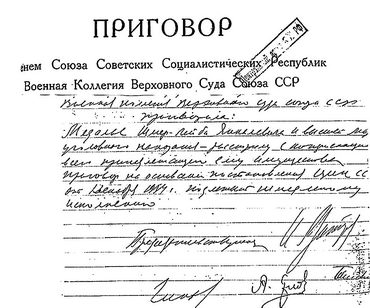

ПРИГОВОР

Именем Союза Советских Социалистических Республик

Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР… на закрытом судебном заседании в городе Москве 26-го апреля 1938 года рассмотрела дело Медалье Шмера-Лейба Янкелевича…

Предварительное и судебное расследование установило, что Медалье был активным членом антисоветского еврейского религиозного центра, который имел целью свержение Советской власти. В рамках своей контрреволюционной деятельности Медалье был связан с директором американского общества «Агро-Джойнт» Розеном, которого он снабжал клеветническими материалами о ситуации в Советском Союзе…

Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР приговорила Медалье Шмера-Лейба Янкелевича к высшей мере уголовного наказания — расстрелу, с конфискацией всего его личного имущества. Настоящий приговор… должен быть приведен в исполнение немедленно».

В тот самый день это и произошло:

«ДОПОЛНЕНИЕ

Приговор о расстреле Медалье Шмера-Лейба Янкелевича приведен в исполнение в городе Москве 26-го апреля 1938 года…

…Лейтенант госбезопасности (Шевелев)»

Я представляю это, я вижу, как солдат НКВД надевает на раввина наручники, ведет его вниз по мрачным коридорам, там же достает из кобуры револьвер и стреляет заключенному в затылок.

О приведении смертных приговоров в исполнение родственникам не сообщалось: в приемных НКВД не хотели никаких истерик. Поэтому была выдумана формулировка: «десять лет заключения без права переписки».

— Но скажите хотя бы, куда его отправили? — настаивали родственники, отстоявшие долгую очередь.

— Больше нет информации. Следующий!

Миф о «десяти годах без права…» сохранялся вплоть до смерти Сталина (даже позже), хотя ни одного осужденного в лагерях с таким приговором, ни (тем более) освобожденного никто не видел. Мне было девять, когда закончилась война. Однажды к нам с матерью пришел симпатичный молодой офицер. Это был мой дядя Гриша, военный стоматолог, только что прибывший в короткий отпуск из самого Берлина. Расцеловав нас обоих, он начал говорить на идише — взрослые всегда так делали, если хотели что-то скрыть. Дядя вдруг заплакал, мать же пыталась его утешить. После моих настойчивых вопросов она с неохотой рассказала, что дедушка умер (о чем стало известно, предположительно, в 1942 году) и она только что сообщила об этом своему брату. Когда она сумела это выяснить? И где только она нашла место плакать тайком от меня?..

ОТЕЦ

В моем раннем детстве никакого отца не было вообще. Мать говорила, что он на войне.

— А его могут убить? — спрашивал я.

— Что ты! Он же настоящий герой — а их никогда не убивают!

Но вот победители стали возвращаться.

— Где же мой папа?

— Ну, подожди, не могут же все вернуться сразу!

Однажды утром, в ноябре 1946-го, он пришел. Вместо военной формы на нем был тулуп. Вероятно, воскресным днем, потому что я был не в школе и даже не вставал. Помню его первые слова:

— Он не болен? Почему он в постели?

Спустя несколько часов он ушел. Я не понял — почему, но моя бедная мать, как всегда, нашлась:

— Когда солдат возвращается с фронта, он какое-то время не имеет права жить с семьей. Я, глупый 9-летний мальчишка, поверил тогда в эту чушь.

— До школы докатился слух, что отец мой сидел в тюрьме. Я это со всей возможной страстью отрицал. Но в конце концов пришел к матери и поставил вопрос ребром. Ей ничего не оставалось, как объяснить мне все: в 1938 году отца несправедливо арестовали, посадили в лагерь на восемь лет и теперь не разрешают селиться ближе, чем в 100 километрах от столицы. С этого момента я начал жить двойной жизнью: одной — искренней, дома, другой — внешне просоветской, в школе и т. д.

Мой отец Меер Рабинович родился в Минске в 1893 году, переехал в Москву после революции. Во время нэпа он вел небольшое дело по производству и продаже карандашей. В 1929 году нэп стал сворачиваться; несколько раз отца арестовывали, до тех пор, пока он полностью не отказался от коммерции и почти от всей своей личной собственности. Семья оказалась в нищете — увы, не она одна!

Так мой отец пошел в рабочие. Руки у него были золотые. Он выучился ремонтировать стоматологическое оборудование, это и стало его профессией. Он был глубоко религиозным человеком и проявлял большую активность в московской синагоге. 9 июня 1938 года его вызвали в местное отделение милиции для исправления документов и тут же арестовали. Не знаю, что такого с ним делали в НКВД, после чего он передал своим следователям такую записку: «Я, Рабинович, заявляю, что готов откровенно описать мою незаконную контрреволюционную деятельность в религиозных кругах в период с 1936 года до момента моего ареста».

На очередном допросе он подробно расписал свои «преступления»: «Когда я был членом ревизионной комиссии синагоги, я был виновен в следующей антигосударственной деятельности: я одобрил выдачу 1000 рублей Шептовицкому на ремонт синагоги, 6000 рублей — на выпечку мацы, 2000 рублей — Фуксу для распространения среди бедных перед Пейсахом. Деньги были получены от… Розена».

Следователя, однако, такое признание не удовлетворило. Он осведомился о сочувствии отца арестованным родственникам его жены, а также о том, занимался ли он сбором каких-либо пожертвований в пользу семей арестованных. Отец не стал отрицать и эти обвинения.

Затем следователь зачитал вслух показания Шептовицкого о собраниях фиктивного общества «Мерказ мизрахи», проводившихся в нашей квартире.

— Теперь вы понимаете, что ваша вина полностью доказана?

И отец согласился. В протоколах допроса ничего не сказано об «особом обращении»: ни о побоях, ни о лишении сна на восемь суток, ни о лампе яркого света, «режущего» глаза в течение всего допроса.

Тем не менее, отец никого никогда не оговаривал в «преступлении» большем, чем сбор денег в пользу семей арестованных. 29 июля обвинение объемом в одну страницу было готово: «М. Л. Рабинович был активным членом сионистской националистической организации и добивался оказания помощи арестованным духовным лицам…»

2 августа, в его отсутствие, ОСО вынесло следующий приговор: «За контрреволюционную деятельность Рабинович Меер Лейзерович приговаривается к заключению в исправительно-трудовом лагере на срок восемь лет».

Все эти восемь лет он провел на Колыме — это самое холодное и самое страшное место ГУЛАГа на Дальнем Востоке СССР. Чтобы попасть туда из Москвы, надо было 10 дней ехать поездом и еще не меньше недели добираться пароходом. Визиты родственников не разрешались. Поначалу кроме бараков кругом была сплошная тундра, когда же отца выпустили, на этих землях стоял Магадан — город, выстроенный на крови и костях сгинувших там зеков.

Итак, в ноябре 1946 года отец снял комнату в городке Петушки Владимирской области (в 113 километрах на северо-восток от Москвы) и устроился на местную фабрику агентом по снабжению: такая работа давала ему возможность частых командировок в столицу.

Мы с матерью и сестрой Фейгой занимали две комнаты в большой коммунальной квартире с одним раздельным санузлом на 15 семей. Племянницы отца Соня и Белла занимали крошечную подвальную комнатку. Когда нам провели газ, все поставили в коридоре газовые плиты, превратив его в кухню. Наши соседи постоянно толклись в коридоре, поэтому трудно было пройти незамеченными. По крайней мере один из соседей, Тимофеев, следил за моим отцом и доносил на него. По наивности отец, видимо, думал, что во время командировок может видеться с собственной семьей у нее дома. Но как-то раз Тимофеев вызвал милицию. Отца выгнали, а маму заставили уплатить большой штраф. После этого случая отец останавливался у других родственников и друзей — тех, кто не боялся прятать его.

Правда, был случай, когда отец прожил вместе с нами целых восемь дней и не прятался. Моя мать чем-то помогла участковому милиционеру и, когда наступил Пейсах 1947 года, попросила у него разрешения, чтобы отец провел праздник с нами.

За несколько дней до Пейсаха мать спросила меня, не хочу ли я сделать отцу сюрприз. Она объяснила, что я должен буду запомнить и в определенный момент произнести несколько слов на иврите. Потом русскими буквами написала загадочную фразу, которую я, выросший в полном неведении обычаев, выучил наизусть: «Ма ништана халайла хазэ…»

Представьте себе человека, который провел восемь лет в лагере за то, что исповедовал иудаизм, а теперь сидит во главе стола среди семьи и гостей, возле тонкой фанерной стены, за которой нет ничего, кроме любопытных соседских ушей, в сталинской Москве — во «тьме египетской». Мы читаем вслух об исходе евреев из Египта, и настает момент, когда надо задать четыре канонических вопроса. Повернувшись к матери, отец говорит:

— Больше никого нет, поэтому вопросы задавать должна ты.

— Почему я? Разве я здесь самая младшая? — говорит мать, подавая мне знак. Думаю, никогда мой отец не был счастливее, чем в тот момент.

Кочевое существование отца маршрутом «Петушки — Москва — Петушки» внезапно кончилась в феврале 1949-го. Правительство решило, что всех бывших лагерников надо переправить в Сибирь. На этот раз у отца не было вообще никакой работы, так как власти не брали на себя обязательства заботиться о формально «свободном» человеке. Отец буквально умирал от голода, пока моя мать не привезла ему еды. Через несколько месяцев ему разрешили поселиться в поселке Большая Мурта (в 100 километрах от Красноярска), в Центральной Сибири. Там он нашел работу котельщика на автобазе. В этом поселке я провел три лета в 1951–1953 гг.

Воспоминания о тех летних каникулах остались у меня довольно светлые. Разумеется, жили мы бедно, как, впрочем, и все вокруг. Отец снимал угол в смежной комнате у одной вдовы, крестьянки. У нее был небольшой огород, часть которого она выделила отцу. Еще у нее была корова, и вдова продавала нам молоко и сметану, которую я потом руками сбивал в масло.

Читал я много. В августе окрестные леса переполнялись земляникой, мы собирали ее либо вместе с детьми ссыльных поволжских немцев, либо с отцом по выходным.

Ссыльные не верили, что когда-нибудь вернутся к нормальной жизни. Однажды Фейга спросила:

— Папа, это когда-нибудь кончится?

— Может быть, — отец пожал плечами. — Когда умрет Сталин.

— Сталин? Может умереть?! — спросила ошеломленная Фейга. Отца это развеселило:

— Неужели ты так религиозна? Ты же не думаешь, что он бессмертен!

И Сталин действительно умер 5 марта 1953 года после третьего инсульта и после пяти лет нараставшего антисемитского террора. Народ скорбел.

К осени 1954 года ссылка закончилась, но права жить вместе с нами в Москве отец еще не получил. Впрочем, запрет не соблюдался, и, по-видимому, соседей не заставляли больше на него доносить. Однако без прописки отец не смог бы найти работу в Москве, поэтому он прописался в отдаленной деревне и уговорил руководство одной московской фабрики, обслуживавшей только подмосковных стоматологов, оформить его на должность разъездного ремонтного мастера. С тех пор он ремонтировал стоматологическое оборудование по всей Московской области и занимался этим даже после того, как получил долгожданное разрешение поселиться в Москве.

Этого дня пришлось ждать 17 лет после первого ареста, о чем говорилось в короткой справке из Прокуратуры СССР:

«Гражданину Рабиновичу Мееру Лейзеровичу

…20 апреля 1955 года Верховный Суд Союза ССР отменил Постановления ОСО от 2 августа 1938 года и от 15 июня 1949 года, закрыл Ваше уголовное дело и полностью Вас реабилитировал».

Следующие четыре года мы наконец-то провели неразлучно, в одной комнате, зато всей семьей. Надеюсь, это были счастливые времена для отца. Однако его здоровье было подорвано, и в феврале 1959 года он умер от обыкновенного гриппа. Ему было только 65.

Пересмотру подверглись миллионы уголовных дел, почти все бывшие заключенные были признаны невиновными. Получив спустя десятилетия разрешение дотронуться в архиве КГБ до папки с дьявольской документацией, касающейся нашей семьи, я нашел секретное распоряжение выдать моей матери формальное свидетельство о смерти деда, который, как они продолжали утверждать, умер во время заключения 24 января 1942 года. А потом пришло решение от 7 декабря 1957 года:

«Военная коллегия Верховного Суда СССР постановила: отменить приговор Военного Суда… от 26 апреля 1938 года в отношении Медалье Шмера Лейба Янкелевича в связи с открывшимися новыми обстоятельствами и закрыть уголовное дело против него за отсутствием состава преступления».

Через двадцать лет они стыдливо и обиняком признали преступление деда «небывшим». «За отсутствием состава»…

Но можно ли подобным же способом отменить и состав своего собственного преступления, преступления от имени власти?.. Состав выпущенной однажды пули отменить нельзя.

10 сентября 1998 г.

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 65)

Комментариев нет:

Отправить комментарий