Слушал, слышал, но не послушал. Это моя трагедия»

СЕРГЕЙ МАГИД: БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сергей Магид когда-то принадлежал к ленинградской «второй культуре» — печатал стихи в самиздате, был членом «Клуба 81». В 1990-м он уехал из СССР, сейчас живет в Праге. Только что в издательстве «Водолей» вышла его новая стихотворная книга — «Вторая сотница. Об оскорблении души», и она посвящена Осипу Мандельштаму. Об одиночестве поэта, оскорблении души, побеге, самоубийстве и «Оде» Сталину Сергей Магид рассказал Евгению Когану.

— Главным героем, если так можно выразиться, своей новой книги «Об оскорблении души» вы выбрали Осипа Мандельштама. Он же был важным «персонажем» и предыдущей вашей книги, «Dichtung und Wildheit: Комментарий к стихотворениям 1963—1990 гг.». При этом ваши тексты — это не литературоведение в чистом виде, но это и не попытка биографии. Почему именно Мандельштам, чем для вас так важен этот человек?

— Мандельштам важен для меня потому, что он мне понятен. Или почти понятен. Так же, как понятна Цветаева. Или, скажем, Шаламов. Когда я их слушаю, я чувствую, что все они, каждый по-своему, — мои alter ego, моя реинкарнация в прошлое.

Чуждые мне инкарнации — наверное, Пастернак, особенно Ахматова. Их я понимаю плохо, почти не понимаю. Не как поэтов, а как иные существования.

Мандельштам, если прибегнуть к известной терминологии Хайдеггера, — это близкий мне экзистенциал, модус жизни. Я могу вести с ним диалог, могу ему что-то советовать и даже чему-то его учить, как самого себя.

Было бы абсурдным начинанием с моей стороны что-либо советовать Пастернаку. Он бы тут же начал в гневе кричать, что у него «в животе Гамлет», а я пристаю к нему с повседневными глупостями. Тем более — советовать Ахматовой. Ахматова для меня — потенциал энтропии, распад, бытие-цирк. Она бы сделала надменную бровь и еще, не дай боже, послала бы меня за водкой. Тогда как Мандельштам — это тот я, который хотел жить всерьез, но не получилось. С Цветаевой я, естественно, все время вижу этот гвоздь в сенях. Естественно, потому что мучаешься больше из-за стихов, чем из-за людей. Поэт погибает либо из-за того, что он написал, либо из-за того, что он не написал. Цветаева погибла из-за отсутствия стихов. Мандельштам — из-за их избытка. С Шаламовым я — в доме престарелых, нося на шее полотенце в страхе, что его украдут. С Шаламовым у нас вообще общий орган, как у сиамских близнецов, — у обоих Меньер. Потеря равновесия, постоянный страх, что в любую минуту мир уплывет вбок, за пределы сосредоточенного бытия, и ты очнешься носом в асфальте и будешь возиться там, как червяк.

А с Мандельштамом, помимо общей болезни сердца и невозможности полного вздоха, нас объединяет еще социальная безысходность. Я не «выбирал» Мандельштама «главным героем», я писал эту книгу о себе или, скорее, о таких, как он и я, — на примере вот этой моей реинкарнации, существовавшей в годы 1891—1938 в России-СССР.

Мне было легко об этом писать, потому что нас разделяла огромная дистанция — ведь, в конечном счете, я выбрал модус существования Друскина, а не Мандельштама, и потому мог смотреть со стороны. И даже с некоторой прохладцей.

Так же я смотрю на Шаламова, когда он валяется на тротуаре у гастронома и судорожно протягивает подошедшему милиционеру специально взятую для такого случая у врача справку — о том, что это приступ Меньера и отказ работы вестибулярного аппарата, а не результат опорожнения «пяти бутылок» на двоих. И я смотрю, и комок больше не стоит у меня в горле, потому что мы с ним привыкли. Я не могу спасти Шаламова (мой опыт ему не нужен), но я могу дочитать его до конца, это один из вариантов попытки спасения. О Мандельштаме я думал, что, кажется, спасти его смогу — рассказав ему про свой опыт, про путь Друскина. Для этого я написал книгу. Следующая, возможно, будет о Надсоне — спасти его, как и Шаламова, я тоже не смогу, но, может быть, мне удастся помочь ему принять жизнь и себя в ней как имеющего на нее право. Конечно, это не «литературоведение» и не «биография». Это психотерапия. Одна из многих. А самая важная для меня, «если буду жив», — это «терапия о Ницше».

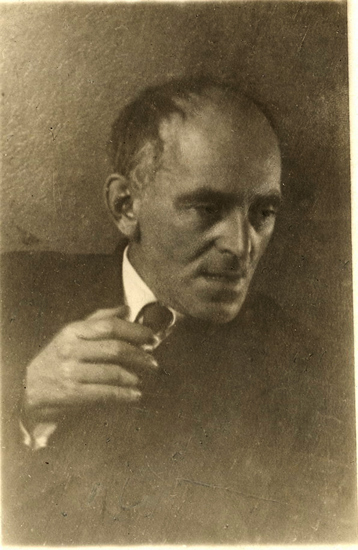

Сергей Магид

Сергей Магид

— При этом вы естественным образом рассматриваете фигуру Мандельштама, так сказать, в контексте — среди других людей. Однако выбор этих людей очень неожиданный — среди ваших героев есть и Олейников, и Пришвин, и Друскин…

— Тут два соображения. Первое — у каждого из нас есть свой символический антагонист. Прямой противник, реальный либо виртуальный. Не-на-видящий/не-на-видимый. Противостоящий. Или просто идущий иным, не нашим путем.

Олейников Мандельштама ненавидел (как поэта; возможно, брезговал им и как человеком) и не в последнюю очередь именно тем самым ощущал себя Олейниковым — со своим способом думать и действовать, со своим поэтическим джентльменским набором. Кроме того, Николай Макабрыч вообще был жесток и притворчив. Для внешней публики он говорил о «своих ребятах из райкома», а Осип Эмильич — для себя — «о славных ребятах из железных ворот ГПУ». Понятно, что это не об одном и том же. Олейников был красив. Олейников был «мачо». Мандельштам был «уродцем» («Твой О.М.: “уродец”» — подписано письмо Надежде Хазиной из Феодосии от 5 декабря 1919 г.) и вечно бегущим белым кроликом, в смысле: «Rabbit, run!»— «Кролик, спасайся!». Все это оказалось неважно, убили обоих. Как говорят белые кролики, «оружие меняет все, и пуля вечна».

Пришвин Мандельштама открыто презирал. Это ироническое презрение зафиксировано в пришвинских многотомных дневниках. Но Пришвин в моей терапии о Мандельштаме явился не поэтому.

Где-то в бездонной Сети попалась мне фраза: «“поэзия создается неоскорбленной частью души”, — сказал поэт». Я стал искать этого поэта, потому что был с ним не согласен. Я полагал, что как раз оскорбление души создает культуру, особенно поэзию, которая и есть преодоленное оскорбление души. Вместо поэта я нашел писателя — это сказал Пришвин. О вечно обижаемом евреями Пришвине я написал достаточно. Впрочем, обижали Пришвина и свои, славяне. Вот только кабардинцы и балкарцы его не обижали.

То же самое и с Мандельштамом: евреи обижали его даже больше, чем русские (наивные антисемитские царапины, нанесенные кошкой Гиппиус, нельзя сравнить с тем кровавым затаптыванием, которое устроил ему носорог Заславский), зато армяне и грузины любили.

А Друскин «равнодушно относился к Мандельштаму» (опять же — как к поэту; как к человеку, Друскин должен был относиться к Мандельштаму по-божески, как и положено еврею из раннехристианской общины, каким Друскин был). «Равнодушно» — это еще не то слово. В марте 1945 года, вместо того, чтобы радоваться победам маршала Жукова, Друскин записал у себя в дневнике, что стихотворение должно существовать не как настроение, чувство или мысль автора, но как независимая вещь, даже как формула, а все остальное — это стихи с запахом, и что как раз вот стихи Мандельштама и существуют в этом запахе, почти не имея собственного существования как вещь… Вот такое, оказывается, было у Друскина обостренное обоняние…

Но что-то все же в этом есть, про ненужный «запах» вместо «вещи» и «формулы», — ведь пока Друскин создавал свою возрожденческую по многообразию смыслов и чувств философию Бога и человека, Мандельштам тратил единственное время своей жизни на битье русского графа и дрязги с еврейским критиком.

Все трое — Олейников, Пришвин, Друскин — жили в одно время с Мандельштамом, были детьми одной эпохи, созидателями культуры, которая мало вписывалась в официальную, назначенную извне. По энергичности мысли и активности воплощения себя в творческий текст они Мандельштаму не уступали. Но все они стояли на другом, противоположном краю пропасти.

Ссылка на «моих ребят из райкома» Олейникову в общем не помогла; он успел написать не более полусотни поэтических текстов и был убит. Откровения прячущегося Пришвина явились миру уже в ХХI веке, и, кажется, мало кто пока обратил внимание на их неординарные смыслы. Что касается философии Друскина, то она еще только встает перед нами гигантской непрозрачной стеной.

Таким образом, какие бы ни были между ними отношения, Мандельштам существовал не один в своем вынужденном подполье. Вот жаль, что он сам этого не знал. Не было еще самиздатских журналов, а Борис Иванович Иванов, будущий основатель и главный редактор ленинградских «Часов», был еще несмышленым младенцем. И здесь тоже трагедия Мандельштама.

Соображение второе: всегда мне был интересен параллельный анализ разных жизней в одном и том же времени и пространстве, жизней взаимоисключающих, но резко сталкивающихся — «в тот год, когда Марий со своими легионами сделал то-то, Сулла без всяких легионов сделал совершенно обратное…»

Но не обязательно это должны быть Марий и Сулла. Например, Мандельштам и… Блюмкин. Оба взрывны, спонтанны, но оба играют надрыв и драму. Один тут же собирается застрелить Мандельштама, хотя знает, что не выстрелит, другой не успокоится, пока не даст в глаз Толстому, хотя знает, что не дотянется…

Когда работаешь этим методом параллельных жизнеописаний («а в тот же день…», «а в это время…»), начинают высвечиваться неожиданные грани, извивы человеческих взаимоотношений, такие связи, такие отталкивания, которые делают чужую эпоху более просматриваемой, более пригодной к пониманию, к вживанию в нее. Метод параллельных жизнеописаний — это метод поиска — принятия или отвержения — различных экзистенциалов существования, модусов жизни. Только сравнив, поняв и приняв, можно что-то отвергнуть — в том числе и в себе самом.

Собственно, здесь и заключается объяснение моих назойливых приставаний к поэтам и вообще к «критически мыслящим личностям», жившим до меня. Я не их выбираю, а себя. Но делаю это в общении с ними. Чтобы понять каждого из них, я должен стать каждым из них, и, став каждым из них, я чувствую — возможно, это спасение. Или — гораздо чаще — нет, это точно погибель.

При этом выбор жизнеописаний может быть, конечно, самый произвольный и неожиданный. Критерий один — это должны быть современники-творцы, созидатели смыслов своего времени, пусть и совершенно взаимоисключающих. Но к какому «политическому» или «умственному» лагерю они относятся, каких «станов» они «бойцы» — это абсолютно неважно. Главное — та личная мозаика, которую они вносят в слагающееся панно времени, в созидающийся на глазах витраж человеческого сознания со всеми его красотами и трещинами.

Мандельштам в конце 20-х© Getty Images

Мандельштам в конце 20-х© Getty Images

— Вы рассматриваете трагический опыт Мандельштама и других как опыт — вернее, опыты — «побега». Для вас «побег» — важная составляющая жизни человека в тоталитарном обществе?

— Давным-давно, по-моему, где-то в 1972 году, мой двоюродный брат, живший в Алма-Ате и спасавшийся там оккультными науками от советской власти, заехав в командировку в Ленинград, подарил мне почти слепую машинописную копию странного текста, который через пару часов медленного чтения захватил меня целиком. Как вы уже догадались, это было «учение индейцев племени яки из пустыни Сонора». Двоюродный алма-атинский брат меня учил: не борись с советской властью, изменить ее ты не можешь, но вот что ты можешь — так это изменить свое сознание. И все пройдет. Я с ним отчаянно спорил. Я говорил, что в любом состоянии сознания, измененном или неизмененном, кровавая гебня, если захочет, сграбастает тебя в один момент и отправит куда-нибудь очень далеко — даже от Алма-Аты. И тогда мой двоюродный брат, бесследно исчезнувший потом в безводных степях Израиля, ткнул меня в одну из страниц кастанедовских откровений, и я прочитал следующее, теперь уже давно известное всему миру и потому хорошо забытое: Карлос там спрашивает Дона Хуана, что бы тот делал, если бы кто-нибудь поджидал его в засаде со снайперской винтовкой, способной уложить человека с расстояния в полкилометра; Дон Хуан сначала даже не понимает вопроса, настолько он для него абсурден, и все переспрашивает Карлоса, просит повторить; Карлос повторяет, уточняя, что в таком случае ведь у Дона Хуана не будет ни одного шанса спастись; не сможет же он, какой он ни на есть гениальный шаман, остановить пулю (помните, в предыдущем фрагменте, убеждение белых кроликов: «оружие меняет все, а пуля вечна»?); Дон Хуан соглашается — пулю остановить даже он не в силах; а раз так, настаивает Карлос, раз никакая шаманская стратегия выживания здесь помочь не может, что он будет в таком случае делать? Еще как может, отвечает Дон Хуан, только состоять она на этот раз будет в том, что если кто-нибудь решит подождать меня в засаде со снайперской винтовкой и поискать через оптический прицел — я в этом прицеле просто не появлюсь.

К подобной мысли Друскин пришел своим умом, не читая Кастанеду. Он понял, что дело не в стихийном «побеге», а в постоянной стратегии, что в случае тоталитарного государства годится именно такой вариант — не появляться в прицеле.

Это золотое правило Мандельштам не только простодушно нарушал, но появиться в прицеле иногда прямо-таки жаждал, вставал там в позицию «руки в боки» и еще выкидывал при этом разные коленца, стремясь привлечь к себе внимание кровожадных стрелков. Этими демонстрациями он сначала привел их в некоторое недоумение, закончившееся промежуточно Чердынью и приказом «изолировать, но сохранить», а затем уже, настырно продолжая маячить в их прицеле, он настолько стал их раздражать, что они просто вынуждены были нажать на спуск. Вот до чего он их довел.

Существует, конечно, множество способов игры человека с тоталитарным государством в кошки-мышки. Солженицын, например, с исключительным мастерством занимался «раскидыванием чернухи», т.е. нахальным враньем в лицо партийным начальникам (Лебедеву, Демичеву, самому Хрущеву), перед которыми прикидывался исключительно своим в доску. (Но потом прикидываться он перестал и знаменитое свое «Письмо вождям» писал принципиально как свой своим — т.е. как русский утопист русским утопистам.)

Тот же Олейников публично разыгрывал дружбу с «ребятами из райкома», чтобы никто не совал нос в то, что он там пишет про мух, тараканов и жуков. Сама попытка обэриутов «внедриться» в детскую литературу (проницательно разгаданная блюдущими органами) была способом построения облегченных отношений с тоталитарным режимом, т.е. своего рода той же шаманской стратегией непоявления в прицеле.

Абсолютно тем же самым занимался Пришвин. Он тоже сначала рассчитывал на место в детской литературе, но тут помешали Маршак и «сплоченное семитство»; тогда он ушел в леса и там стал спасаться от тех же ставских и павленко, которые послали на смерть Мандельштама.

Так что все искали свою стратегию отношений с государством. И все — кроме Друскина — проигрывали. Проигрывали, потому что так или иначе все же включались в идейную политику утопического режима, обосновывались в его структурах, в его организациях — для того чтобы печататься, публиковаться, выходить в свет, предлагать что-то советскому читателю, участвовать в общественной жизни эпохи Москвошвея, — и все это была психологическая западня.

В этой западне дурно пахло. В ней каждую минуту можно было оскользнуться в жижу предательства самого себя, души своей и совести. И уж совсем плохо стало в ней пахнуть в вегетарианские времена Брежнева. Тогда «несоветски думающая» интеллигенция резко разделилась на два неравных по величине лагеря. Большинство оказалось в рядах либеральной кухонной фронды, но при официальных местах и кормушках — чтобы делать святое искусство! — а меньшинство ушло в сторожа, кочегары и дворники, чтобы не участвовать ни в чем. Здесь был поставлен жирный крест на участии в официальном литературном процессе, на публикациях, на хождениях по издательствам и редакциям. Ни Мандельштам, ни Шаламов этого бы не поняли. Творчество наконец вернулось к самому себе, приняв свою подлинную форму — быть душевным процессом, а не стремлением к достижению статуса властителя дум. Писать стали для того, чтобы писать, а не для того, чтобы «продать рукопись». Это был не «побег» от тоталитарного государства, а, как сказал бы Солженицын в рамках своего «языкового расширения», полный от него отплев и отблевот. Впрочем, два этих действия годятся для отношений с любым видом внушаемой несвободы.

— Ваша книга, конечно, об одиночестве — в самом начале вы даже пишете, что «Мандельштам начал впадать в одиночество задолго до того, как его туда опустила советская власть и ее литература». Поэт всегда одинок? Или это — результат страшного времени?

— Поэт всегда одинок. Поэт тотально, метафизически одинок. Неважно, сколько у него друзей, родственников, коллег, в толпе он находится или на необитаемом острове, — он все равно всегда, везде и равным образом — один. Иногда поэта прорывает, он не выдерживает и начинает ныть, посылая в окружающее пространство сигнал о спасении души от одиночества. Лучше всех в русской поэзии этот сигнал воспроизвел поэт немецкого языка Рильке: «я так один» (по-моему, Мария Степанова преобразила этот сигнал в феминистском духе: «я так одна»). Но, как правило, «ближние» снисходительно отвечают на это поэту: не ной, мы все одиноки. Это правда, но поэт «одиноче» «всех». Поэт одинок вовсе не потому, что окружающие не настолько великодушны, чтобы с сочувствием внимать его темным речам, и не потому, что он один такой «чувствительный», а остальные такие грубые. Поэт одинок, потому что он живет в ином спектре восприятия. Поэт одинок, потому что он видит и чувствует то, что «ближние» его не способны почувствовать и увидеть. И еще более он одинок, потому что ему не с кем этим поделиться, а поделиться необходимо.

И здесь опять полезно прибегнуть к опыту Карлито, ученика Дона Хуана. Помните — то, что Карлос видит как лежащую на земле недвижно сухую ветвь, на самом деле оказывается бегущим койотом? Здесь главный вопрос: что значит «на самом деле»? «На самом деле» значит так, как оно есть само для себя, а не так, как это мы себе представляем. «На самом деле» значит вне ангажированного и зашоренного сознания массового человека, вне его спектра восприятия и прочей созидательной работы мозга. Этот мозг, как правило, не замечает глубину, многомерность и вечность вещей-в-себе. Из своих собственных фантомов он печет свеженькие, с пылу с жару, одномерные и сиюминутные вещи-для-нас… Одиночество поэта (поэт — это, естественно не только тот, кто пишет стихи, но любой человек с мышлением поэта) состоит в том, что он пребывает среди вещей-в-себе, тогда как не-поэты пребывают в большинстве своем среди вещей-для-нас. Но даже среди коллег, среди поэтов, поэт так же одинок, как и среди всех остальных. Потому что каждого поэта окружает вполне определенный круг вещей-в-себе, и там, где проходит граница между этими вещами-в-себе, проходит и граница между поэтами, между мирами их творчества. Границы эти непереходимы.

Что касается «страшного времени», о котором вы упомянули, то время поэта всегда страшное. Время, протекающее «внутри» камер-юнкера Александра Пушкина, полно такого же ужаса и трагедий такой же силы, как и время, протекающее «внутри» капитана Игната Лебядкина («Любви пылающей граната / Лопнула внутри Игната…»). Время поэта не зависит от времени страны. Время свое поэт проводит в стоянии над бездной, в балансировании на ее вертикальном срыве, в попытках любопытствующего заглядывания в нее. Все это не имеет никакого отношения к социальному строю, производственным отношениям, государственному порядку. О чем бы поэт ни говорил, он говорит о жизни и смерти, о Высших Силах и человеке — и о своей потерянности.

Täglich stehst du mir steil vor dem Herzen,

Gebirge, Gestein,

Wildnis, Un-weg: Gott, in dem ich allein

Steige und falle und irre…, täglich in mein

Gestern Gegangenes wieder hinein

Kreisend.

(Improvisationen aus dem Capreser Winter)

Gebirge, Gestein,

Wildnis, Un-weg: Gott, in dem ich allein

Steige und falle und irre…, täglich in mein

Gestern Gegangenes wieder hinein

Kreisend.

(Improvisationen aus dem Capreser Winter)

Каждый день ты отвесно вздымаешься перед моим сердцем,

Гора, камень,

Дикая пустошь, не-путь — Бог, в Котором один я

Поднимаюсь, блуждаю, падаю, каждый день

Возвращаясь на свои вчерашние тропы

Кругами.

Гора, камень,

Дикая пустошь, не-путь — Бог, в Котором один я

Поднимаюсь, блуждаю, падаю, каждый день

Возвращаясь на свои вчерашние тропы

Кругами.

(Рильке. Импровизации зимой на Капри. Декабрь 1906 г.)

— Я задаю этот вопрос потому, что вы как будто сознательно выделяете в биографии Мандельштама именно те эпизоды, когда его не принимали, от него отказывались: вот его стихи отвергает Волошин, вот его не пускает на порог Гиппиус, вот Пастернак не может дать четкий ответ о нем Сталину, вот его ненавидит Олейников и даже его жена, Надежда Яковлевна, по какой-то причине не лечит его сердце, хотя должна бы…

— Ваш вопрос, видимо, о том, почему, что и зачем я нечто в биографии поэта «сознательно выделяю»? Но это не я «сознательно выделяю», это жизнь Мандельштама «выделяет» свою субпсихическую доминанту — тот скелет жизни, на который нарастает мясо психики.

Не всегда видно, не всегда понятно, какой скелет каждая конкретная психика под собой скрывает, особенно психика человека творческого. На что, грубо говоря, эта конкретная психика наросла, на чем она держится: на победах или унижениях, на триумфах или срывах, на несбывшихся надеждах или на вере в Провидение, а если на всем перечисленном, то тогда чего там было больше — воодушевляющего или подавляющего, эйфорий или депрессий, отчаяний или торжеств — или всего было поровну?.. Что повлияло, что послужило спусковым механизмом последующих действий, стереотипов поведения, парадоксов характера, особенностей реакций на вызовы жизни, способов поднимать руку к виску и вариантов походки?

Отказ или поощрение. Взгляд человека, глядящего поверх твоей головы, или дружелюбный интерес. Для молодого поэта любая из этих реакций потенциальных читателей его стихов может оказаться определяющей судьбу. Судьбу не только творчества, но и повседневной жизни.

Если в юности на тебя смотрят как на насекомое, невесть как попавшее в чисто убранное жилище людей, то и в зрелости ты будешь продолжать невесть кому доказывать (самому себе?), что ты не насекомое, а человек. Если в юности те, кого ты ценишь, от кого ждешь поддержки (особенно коллегиальной), не отвечают на твои письма, не испытывают ни малейшего интереса к твоим стихам, ты всю жизнь будешь продолжать невесть кому доказывать (самому себе?), что ты заслуживаешь внимания, что ты интересен, что ты жив, наконец! А уж когда это равнодушие к тебе станет явным со стороны не только отдельных читателей, но и Государства и превратится во враждебное и смертоносное, тогда все твои увечья и раны заноют одновременно, тогда-то ты и начнешь кричать всякую блажь о «широкой груди осетина» и «тараканьих усищах/глазищах»… Потому что тогда тебе будет уже все равно. Ничто не возникает из пустоты. Жизнь психики есть эффект домино: то, что пошатнется в детстве, юности, молодости, начнет неудержимо падать в зрелости, а устоять, если повезет, сможет только в старости, потому что старость — это вообще время устояния осадка. Но у Мандельштама не было старости. У него был только эффект домино в самом разгаре 47 лет, то есть на пике падения.

Мне кажется, вся жизнь Осипа Эмильевича была построена на обиде, на самообмане (т.е. на упрямой вере в то, что ему кто-то что-то должен как гению) и на трагической ошибке принятия обиды и самообмана за основу бытия. Поэтому над ним и витали три эти угрюмые богини — Атэ, Апата, Амартия. Мне кажется, что четвертая его богиня, Надежда Яковлевна, в нем эту обиду разогревала и растравляла. Мне кажется, что поэтическое творчество раннего Мандельштама, до встречи с Надеждой Яковлевной, пыталось эту обиду обуздать, изгнать, исключить из его жизни. Мне кажется, что творчество раннего Мандельштама несет в себе веселую победу юного духа над энтропией. А творчество зрелого Мандельштама, созданное бешеной энергией глубоко обиженного, навсегда оскорбленного человека, фиксирует всю невероятную боль его, боль, ничем не преодоленную, не успокоенную… И правильно. И верно. И пусть.

Хорошо умирает пехота,

И поет хорошо хор ночной

Над улыбкой приплюснутой Швейка,

И над птичьим копьем Дон-Кихота,

И над рыцарской птичьей плюсной.

И дружит с человеком калека —

Им обоим найдется работа,

И стучит по околицам века

Костылей деревянных семейка —

Эй, товарищество — шар земной!

И поет хорошо хор ночной

Над улыбкой приплюснутой Швейка,

И над птичьим копьем Дон-Кихота,

И над рыцарской птичьей плюсной.

И дружит с человеком калека —

Им обоим найдется работа,

И стучит по околицам века

Костылей деревянных семейка —

Эй, товарищество — шар земной!

Для того чтобы показать все то, что мне «кажется», пришлось бы писать новую книгу, но я не хочу об этом писать. Это мои сугубо личные отношения с Мандельштамом. Это наш ночной диалог. Пусть он в ночной бессоннице и останется.

О нелечении Мандельштама. Мандельштам был тяжелый сердечник. Он должен был состоять на учете у кардиолога. Я уж не говорю о том, что он должен был регулярно показываться участковому врачу-терапевту. Ничего этого, конечно, не было, поскольку не было даже «участка», на территории которого бы Мандельштам жил постоянно, не говоря уже о постоянном враче, государственном или домашнем. Книга анамнеза Мандельштама отсутствует. Лучше всего мы знаем о посещении Мандельштамом врачей, как это ни парадоксально, по времени его воронежской ссылки. И то об этом мы знаем лишь из дневника Рудакова. Речь при этом идет не только о болезни сердца.

Вот фотографии Мандельштама — 1934, 1935, 1937, 1938 годов. Кого мы видим на этих фотографиях, помимо того, что мы видим на них русского поэта? Если поэта вынести за скобки, то на этих фотографиях мы прежде всего видим человека без зубов. У этого человека нет ни своих зубов, ни протезов. Как он питается? Кто его кормит? Кто ему готовит? Ведь человеку без зубов нужна диета, он может есть только кашки, пюрешки, хлебные мякиши, может еще хлебать супчик, в лучшем случае сосать корочки. О диете Мандельштама мы ничего не знаем. Чем и как кормит своего мужа любимая жена, мы не знаем. О меню беззубого сердечника Мандельштама мы узнаем опять же только из дневника Рудакова, где он пишет о том, что при малейшем финансовом успехе муж и жена Мандельштамы устраивают пир горой с красным вином и деликатесами (какими? колбаской твердого копчения? но для каменно-копченой колбаски нужны зубы; хотя колбаску, конечно, можно и сосать…). В общем, о каком-либо щадящем питании говорить тут не приходится. Но поддержание диеты мужа — это азы женской заботы. Если ее нет, что можно предположить?

Нет, здоровьем Мандельштама жена его вряд ли занималась. И уж тем более по-настоящему своим здоровьем не занимался и сам Мандельштам. Вот тут и возникает мысль о том, что в основе этого, в общем-то, легкомысленного отношения к собственному здоровью лежало нездоровое антимещанство мужа и жены Мандельштамов. Поэт и его жена-художница предпочитали стиль жизни артистической богемы. Устроенное домашнее хозяйство, хождение по врачам и стояние там в очередях казались им, очевидно, верхом мещанской пошлости. К этому примешивались, видимо, некоторое легкомыслие и общая инфантильность Нади Хазиной.

Об агрессивном антимещанстве самого Мандельштама говорит знаменитый эпизод с квартирой. Наконец-то в начале 1930-х Мандельштаму удалось получить квартиру в Москве, которую Надежда Яковлевна с матрасом наперевес захватила в беспощадной битве с конкурентами. И что же? Казалось бы, вот конец бездомному существованию, бесконечным переездам, неуюту, дискомфорту. Нет, поэт архинедоволен. Квартира ему кажется (и справедливо кажется) западней. Он снова готов бежать из этой смертоносной стесненности четырьмя кирпичными стенами, за которыми сосед непрестанно тренькает на гавайской гитаре (архетипический символ пошлого времяпрепровождения!). А тут еще пришедший поздравить с новосельем Пастернак, высказав самую обычную, прямо-таки «дежурную» и ничего, кроме простой вежливости, не значащую формулу, сдирает с бескожего Мандельштама последний лоскут кожи: «Ну вот, квартира у вас есть, теперь можно писать стихи». После чего хозяин чуть не спускает гостя с лестницы, усмотрев в его заявлении апофеоз пошлости и мещанства.

На этом фоне Надя Хазина, будучи готова, как это сейчас модно говорить в книгах о великих поэтах, отвечать запросам «бытия», не совсем понимала, очевидно, как надо решать нужды «быта». И что вообще с этим бытом делать, включая ежедневную заботу о здоровье мужа, выражающуюся прежде всего в заботе о его диетической кормежке. Ну не суета ли сует — в пейзаже создаваемого бессмертия? Тут не было, конечно, никакого злого умысла, а была огромная доля эгоцентризма, обыкновенного эгоизма «художественной натуры». Ну что поделаешь, такой характер.

Надежда Яковлевна потом написала несколько замечательных книг о своей жизни с Мандельштамом. Однако правдивая книга о самой Надежде Яковлевне еще не написана. В такой книге должно было бы быть заключено много — горьких в большинстве своем — правд о жизни поэта Мандельштама и художницы Хазиной.

© Getty Images

© Getty Images

— Вы рассматриваете Мандельштама как фигуру, которая не умеет и не может — хотя, возможно, и хочет — жить в том обществе, в котором довелось родиться. При этом антиподом — человеком, который сумел приспособиться и выжить, хоть и все понимая, — вы неожиданно выбираете Пришвина…

— Вы, может быть, сказали это случайно, а на самом деле очень символично: Пришвин занимался ВЫЖИВАНИЕМ, а Мандельштам хотел просто ЖИТЬ. Но просто ЖИТЬ у него не вышло. Поэтому не Пришвин с его ВЫЖИВАНИЕМ был антиподом Мандельштама, а тот, у кого ЖИТЬ получилось, — Друскин.

Есть много вариантов ВЫЖИВАНИЯ в условиях, созданных тоталитарным Молохом, требующим человеческих жертвоприношений. Но Мандельштам ВЫЖИВАТЬ отказался. В последние годы у него, правда, была отчаянная попытка ПОПРОБОВАТЬ ВЫЖИТЬ В УСЛОВИЯХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЗАХВАТА (об этом мы еще поговорим), но, как и следовало ожидать, окончилась она ничем и принесла Мандельштаму только нравственную муку. Надежда Яковлевна потом попыталась превратить эту мандельштамовскую муку в пафос сознательного сопротивления Молоху (казус «будить» — «губить» и т.п.), но «поэтическая правота» Мандельштама вышла неоскверненной из этой попытки нового приспособленчества, на этот раз к требованиям послесталинской интеллигентской фронды. Антипод действия по глаголу ВЫЖИВАТЬ — действие по глаголу ЖИТЬ. Такое действие — при условии сохранения всей энергии и подлинности творчества, личной безопасности пред ликом Молоха, внутренней цельности и «жизни не по лжи» — осуществил Друскин. Он — антипод как Мандельштама, так и Пришвина.

Что касается особенно Пришвина, то у Славоя Жижека есть такой замечательный термин: «зомби-концепт». Вот это и был концепт пришвинский. Человек в нем теряет свою экзистенциальную подлинность и становится кивающей марионеткой; не живым, а только «немертвым», принципиальным, «идейным» приспособленцем и конформистом. Этот концепт является самым распространенным в условиях, предлагаемых любым Молохом на протяжении всей истории человечества. Дневники Пришвина ценны тем, что в них он предельно откровенно, с невероятным цинизмом и сам того не ведая, демонстрирует во всех подробностях логику того стереотипного способа существования, который во все времена ведет «человек приспособляющийся» — homo adaptabilis. Пришвины выжили. Они заполонили Россию и породили детей, а те породили своих детей. Ни Мандельштам, ни Друскин детей не оставили. Это тоже символично и как бы говорит в пользу метода конформистского выживания, а не в пользу «жизни не по лжи». Пришвин «жил по лжи» и знал это, и делал это сознательно, и еще наслаждался этим своим двойным и тройным существованием, и с дружелюбным пониманием наблюдал в своих дневниках за Гитлером, и восторгался Сталиным, возрождавшим национальное государство в борьбе с боярами и евреями, но наслаждался и восторгался про себя, для себя, у себя дома и жил поэтому «долго и счастливо».

Вы говорите про Мандельштама как про «фигуру, которая не умеет и не может — хотя, возможно, и хочет — жить в обществе, в котором довелось родиться». Значит, вы имеете в виду не только Россию советскую, но и Россию царскую, в которой родился Мандельштам. В России царской Пришвин был своим, а Мандельштам — изначально — чужим. В России царской Пришвину не надо было выживать. А вот Мандельштаму внушали потребность в искусстве выживания с момента рождения. Пока жива была мать, отправлявшая его спасаться от России то в Швейцарию, то в Германию, то во Францию, физической жизни Мандельштама ничего не угрожало; он был «только» оскорблен государственным и общественным антисемитизмом (процентной нормой, общей погромной атмосферой), то есть травмирован «только» морально и душевно.

Пришвин же до прихода к власти большевиков не знал, что такое «оскорбление души». Он понял это лишь в разгаре советской власти и только тогда начал принимать меры к выживанию, то есть стал все глубже уходить в свою «лесную тему», писать биографию маленького провинциального (кабардино-балкарского) сталина и, главное, творить открыто конъюнктурную «Книгу о Канале» (Беломорско-Балтийском, зэковском). В искусстве выживания он достиг огромных успехов. Мандельштам этому искусству так никогда и не научился. Друскин это искусство — ВЫЖИВАНИЯ — принципиально отверг и сумел нормально ЖИТЬ, превратившись в «отсутствие и ничто». И Молох Друскина не заметил. То есть не обнаружил в прицеле.

— То самое стихотворение Мандельштама — «Мы живем, под собою не чуя страны» — вы трактуете как самоубийственный акт: посмотрите, я живой, заметьте меня и — убейте. То есть вы считаете — во всяком случае, именно такой я сделал вывод и после этой, и после предыдущей вашей книги, — что единственный «логичный» финал жизни Мандельштама — самоубийство?

— Вопрос поставлен вами жестко. Я на него отвечу тоже жестко: если уж говорить о «логике», тем более о «логичном» финале жизни Осипа Мандельштама в СССР 1920—1930-х, то таким финалом могло быть только убийство — убийство Мандельштама, естественно. Которое и произошло по всем законам логики существования тоталитарных режимов. Такой же абсолютно «логичный» финал жизни ждал Олейникова, Введенского, Хармса…

Потому-то Пастернака с Ахматовой я и не чувствую, не понимаю — ведь они остались живы. Они остались живы, но меня бы непременно убили.

Вот вам совершенно мистическое доказательство моей правоты. Я сам это доказательство обнаружил случайно. В 2010 году в Москве вышла книга Павла Нерлера «Слово и “Дело” Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений». В Славянскую библиотеку в Праге она поступила зимой 2012-го. Я обнаружил ее в апреле. И в этой книге, на цветной вклейке с иллюстрациями между страницами 56—57, я увидел фотографию страницы эшелонного списка заключенных Бутырской тюрьмы (190 человек), отправляемых в лагеря. Вооружившись лупой, я стал внимательно изучать фотографию, чтобы найти в этом списке смертников Мандельштама. Но, медленно спускаясь вместе с увеличительным стеклом вниз по ряду фамилий, нашел — Магида. «Магид Эйзер Маркович — 1914 — адм. хоз. раб. — пров. деят.». А сразу под ним — «Мандельштам Осип Эмильевич — 1891 — писатель — к-р. деят.». Я не очень удивился. Я примерно так и предполагал — что присутствую тамне только в качестве мандельштамовской реинкарнации (то есть в состоянии предельного со-чувствия и вживания), но и под собственной фамилией я должен быть где-то рядом.

Что же такого я тогда натворил? Что меня ожидало? Об этом сообщалось в примечаниях: Магид Эйзер Маркович родился в 1914 году в Киевской области, жил в Москве, был арестован в 1938-м, обвинен по статье 58 в провокаторской деятельности, за эту провокаторскую деятельность приговорен 23 января 1942-го Военным трибуналом (т.е. почти четыре года я сидел без всякого приговора) к расстрелу, расстрелян 27 февраля 1942-го на территории Магаданской области, реабилитирован в июле 1992-го, когда я уже два года жил в эмиграции в Праге. 15 марта 2010 года, понятия не имея об этой книге и этом эшелонном списке, я вдруг сочинил стихотворение, которое здесь прилагаю полностью как доказательство своих «реинкарнических послечувствий». Вот только с погодой я ошибся и, может быть, с «обручальным кольцом» в 1942-м; и, может быть, стреляли мне не в лицо, а в затылок, но все остальное верно:

меня убили в полдень. капал дождь.

его сносил косой холодный ветер.

над шахтою висел огромный вождь,

близнец всех остальных вождей на свете.

его сносил косой холодный ветер.

над шахтою висел огромный вождь,

близнец всех остальных вождей на свете.

меня убили выстрелом в лицо.

так вроде с трех, трех с половиной метров.

убийцы обручальное кольцо

я видел в пелене дождя и ветра.

так вроде с трех, трех с половиной метров.

убийцы обручальное кольцо

я видел в пелене дождя и ветра.

я вздрогнул и упал. и поднялся,

и медленно вознесся над траншеей,

не зная, что мне можно, что нельзя,

и не владея ни спиной, ни шеей,

и медленно вознесся над траншеей,

не зная, что мне можно, что нельзя,

и не владея ни спиной, ни шеей,

но чувствуя, что мир в моих руках

фантомных — а вернее, в рукомыслях,

и глядя вниз на обреченный прах,

а сам уже блаженствуя и в высях

фантомных — а вернее, в рукомыслях,

и глядя вниз на обреченный прах,

а сам уже блаженствуя и в высях

ногой болтая, впрочем, тоже без

присутствия и веса, я очнулся

и к своему убийце обернулся,

как молния с карающих небес.

присутствия и веса, я очнулся

и к своему убийце обернулся,

как молния с карающих небес.

се — человек был. русский, а не шваб.

внутри имел он мозжечок с трахеей,

который управлял спиной и шеей,

а в голове торчал набитый шкап

внутри имел он мозжечок с трахеей,

который управлял спиной и шеей,

а в голове торчал набитый шкап

с набором зрелополовых затей,

с иконостасом догм, личин, уставов

и даже с чемоданом сверхидей,

и антресолью с парой идеалов.

с иконостасом догм, личин, уставов

и даже с чемоданом сверхидей,

и антресолью с парой идеалов.

лишь одного в нем не было — себя.

в глазах его жилó чужое знанье.

Нац. Коллектив, в нем образ свой любя,

ему в уста вдохнул свое сознанье.

в глазах его жилó чужое знанье.

Нац. Коллектив, в нем образ свой любя,

ему в уста вдохнул свое сознанье.

так он стоял, влагая в кобуру

свой инструмент — не казни, не убийства,

но наказанья гада-эгоиста

за экзистенцию и прочую муру.

свой инструмент — не казни, не убийства,

но наказанья гада-эгоиста

за экзистенцию и прочую муру.

что было делать? словно Азраил,

я вырвал прочь его больную душу,

и образ Я в мозги его вложил,

и все соборное повытряхал наружу.

я вырвал прочь его больную душу,

и образ Я в мозги его вложил,

и все соборное повытряхал наружу.

шатнулся он. пропал угар в глазах,

и в них впервые родилось сомненье:

«кто я? кто он? и чье это решенье?

есть человек или ходячий страх?»

и в них впервые родилось сомненье:

«кто я? кто он? и чье это решенье?

есть человек или ходячий страх?»

а я висел над ним, почти живой,

совсем забыв о мести, и рыдал,

когда он шел походкою чужой,

любимый марш уже не напевал

совсем забыв о мести, и рыдал,

когда он шел походкою чужой,

любимый марш уже не напевал

и в первый раз впустил в себя признанье,

что, может быть, всю жизнь рубил сплеча? —

во мне ль увидев Божие созданье,

в себе ли заподозрив палача?..

что, может быть, всю жизнь рубил сплеча? —

во мне ль увидев Божие созданье,

в себе ли заподозрив палача?..

Я никогда не считал и не говорил, что «единственный “логичный” финал жизни Мандельштама — самоубийство». Это Надежда Яковлевна так считала, а не я. Я же, наоборот, пытался показать, что выход — был! Был выход — не в самоубийство, а в жизнь. Но при условии принятия на себя креста «отсутствия и ничто». Беда же Мандельштама, с моей точки зрения, состояла как раз в том, что он все время хотел быть «присутствием и всем». А вот это был путь к неизбежному убийству его государством как «высовывающегося» и «болтающегося под ногами». То есть самоубийственный путь.

Я всеми силами призывал Мандельштама не вступать на этот путь, избрать стратегию непопадания в прицел, уйти в ночь, в дичь, в глушь, в сторожа армянских овец, писать стихи нормально «в стол» или «в сторожевую будку», в качестве примера я настырно приводил ему путь Друскина, ушедшего в это «отсутствие и ничто», но Мандельштам меня не послушал. Слушал, слышал, но не послушал. Это моя трагедия.

Мандельштам мог спастись. Но, видимо, не захотел. Видимо, устал.

— Как вы объясните попытки Мандельштама спасать неизвестных ему людей или эту пощечину Толстому, «разборки» по поводу перевода «Тиля Уленшпигеля» — это были попытки выбраться из одиночества? Или просто такой способ жить? И тогда поэма о Сталине — это была попытка выжить?

— По поводу таких трех совершенно разных тем, как спасение людей от смерти, пощечина Толстому и коммунальная свара с Горнфельдом, можно написать три отдельных и пространных исследования. И четвертое — о поэме про Сталина. Постараюсь уложиться в один ответ.

В 1918 году Мандельштам рвет расстрельные списки, выхватив их из рук Блюмкина. Блюмкин клянется ему мстить всеми способами. Потом еще несколько раз они встречаются, и каждый раз Блюмкин направляет на Мандельштама револьвер, а Мандельштам или машет ему рукой в знак приветствия (в Киеве, кажется, в 1919-м), или они начинают «говорить о стихах» (встреча в поезде). Короче, вся эта «месть» Блюмкина превращается в детскую или даже дружескую игру, когда при встрече в знакомого целятся пальцем и говорят «паф».

Тем не менее в текстах о Мандельштаме часто пишут, что он от Блюмкина «убегал, испугавшись» (аж на дальний юг). Но Мандельштам не был трусом и не от Блюмкина «убегал». Убежать он хотел от хаоса и насилия неандертальской власти, но убегал еще слишком близко. Насилие и хаос Мандельштам ненавидел. Мандельштам ненавидел вообще всякое «убивство», всякое лишение человека жизни, и когда случайно с этим сталкивался, действовал совершенно спонтанно и даже с некоторой долей истерии, не боясь в эти минуты ни большевика, ни левого эсера. Это черта знакомая, да, еврейская, конечно. Как и безоглядное стремление к социальной справедливости — вот прямо здесь и сейчас.

В 1928 году Мандельштам спас от расстрела пятерых стариков, «носясь», как пишут, по Москве и всех встречных прося помочь. Мандельштам (как и Блюмкин) по складу характера был архихолерик, взрывался мгновенно и делал в этом состоянии вещи, которые не поддаются рациональному объяснению.

Ко времени истории с пятью стариками Мандельштам уже сам побывал в разных узилищах, где сам готовился к расстрелу и пыткам, — во врангелевской контрразведке в Крыму, в батумской тюрьме у грузинских меньшевиков. При этом к сидению на нарах был он совершенно не приспособлен и так об этом и заявлял вслух своим тюремщикам, совершенно не стесняясь того, что ведет себя как бы «не по-мужски»: «пустите меня, я к тюрьме не приспособлен». Но речь шла не о трусости или «изнеженности», а о невероятно напряженной нервной системе, о тотальной бескожести поэта, о невыносимости для него физической несвободы. Пройдя через эти муки неволи и ожидания насильственной смерти, он, естественно, психопатически кидался спасать от этих мук тех, кто попадался ему под горячую руку. Вот «попались» ему эти старые евреи, он тут же заново пережил свое заточение и бросился их вызволять. Это совершенно естественный для такого человека, как Мандельштам, нервный, «адреналиновый» взрыв; это, скорее, не система взглядов, а «система чувств».

Так, сам того не ведая, вышедший из «иудейского хаоса» Мандельштам спас от «еврейского стрелка» Блюмкина польского графа Ксаверия Пусловского — аристократа, поэта, сторонника Пилсудского (а значит, националиста и, вполне возможно, антисемита). Потом спас пятерых этих пресловутых библейских старцев, понятия не имея о том, кто они, собственно, такие, но лишь зная, что они приговорены к расстрелу. И этой причины было для Мандельштама вполне достаточно, чтобы начать хлопоты и беготню. Возможно, Мандельштам и дальше бы продолжал спасать незнакомых ему людей, но людей этих становилось все больше, а Мандельштама — все меньше. А спасать его самого никто не собирался. В том числе и коллега Пастернак. В том числе и коллега Ахматова.

Что касается знаменитой оплеухи («О! Еврей дал пощечину русскому графу!» — заметил, кажется, поэт Перец Маркиш), то вот она уже дана была далеко не стихийно. Здесь уже вступает в действие Атэ, богиня обиды.

Жену Мандельштама побил не граф Толстой, а писатель Амир Саргиджан (он же Сергей Петрович Бородин, будущий народный писатель Узбекистана и лауреат Сталинской премии за роман «Дмитрий Донской»). О Саргиджане драматург и не отрекшийся от своего учителя Мейерхольда лагерный сиделец Александр Гладков написал в своих дневниках очень кратко: «Был подлецом, но скрывал это». Побил ли Бородин Надежду Яковлевну, или только ударил, или просто толкнул — Мандельштам должен был в первую очередь разобраться с ним. Но обида на всех совписов уже настолько укоренилась в душе поэта, что он после неправедного «товарищеского» суда, в ходе которого обидчик был оправдан, а обиженный обвинен, принял конструктивное решение — в лице председателя этого суда отмстить сразу всему совписовскому племени. Обида, конечно, его раздирала на части. Переживание ее вновь и вновь приходило к нему ночами. Мандельштам, верно, не мог спать. Планировал отмщенье. Видимо, предвкушал его. Готовил соответствующую историческую фразу. Между избиением Надежды Яковлевны в сентябре 1932 года и избиением Толстого в апреле 1934-го прошло более полутора лет. Обида давно могла рассосаться. Нет, не рассосалась. Наконец Мандельштам подстерег Толстого. Точно рассчитал, где того можно застичь, или случайно встретил? Главное, что на месте казни (в издательстве) оказалось большое количество свидетелей. Мандельштам был с женой, акт исторического возмездия осуществлялся в ее присутствии. После его исполнения, как это описано в разных книжках про Мандельштама, «муж и жена выскочили из помещения и бросились на вокзал, чтобы вскочить на поезд, отправляющийся в Москву». Вот это действительно похоже на бегство. Боялись, что барин пошлет в погоню холопов и прикажет высечь на конюшне? Свидетельства очевидцев при этом остались самые разные: отмечается широкий спектр произведенных Мандельштамом действий — от звонкой оплеухи через всю морду до едва заметного символического прикосновения ладошкой к графской щеке. Зато четко запечатлелся мандельштамовский возглас о «наказании палача»! Ничего, кроме некоторого трагического комизма, конечно, не получилось.

Толстой никаких ответных действий не предпринял. И, может быть, он, как художник, прекрасно понял, в каком состоянии находился Мандельштам и что он хотел этим символическим жестом сказать.

С моей точки зрения, Мандельштам находился в состоянии абсолютной социальной и человеческой беспомощности и хотел еще раз сказать то же самое, что уже сказал гораздо громче, но тоже в виде своего рода пощечины, только в тот раз не графу, а самому государю, — что он еще жив и может постоять за свою честь.

О сваре Мандельштама и Горнфельда, «двух евреев, тузящих друг друга» на потеху антисемитам, я в своей книге уже говорил достаточно подробно. Это тоже попытка постоять за свою честь, на этот раз — за свою профессиональную честь, но еще более неудачная, чем пощечина Толстому. И снова здесь проявилась полная социальная беспомощность Мандельштама и его «бытовая» человеческая немудрость.

Вообще этот эпизод с Горнфельдом (т.е. спор об авторстве перевода «Тиля Уленшпигеля») настолько ужасен и отвратителен, в нем Мандельштам проявил себя настолько пошло и по-мещански(и в этой своей пошлости был активно поддержан Надеждой Яковлевной), что речь здесь может идти только о психопатическом его состоянии. Здесь Мандельштам, как мне кажется, уже полностью находится под беспощадной властью своих роковых богинь — Обиды, Самообмана, Трагической Ошибки и еще той, четвертой. Здесь расследование должно быть проведено великодушным и высокопрофессиональным психоаналитиком. Хотя упорство Мандельштама именно в этом эпизоде выяснения отношений с литературным критиком вполне понятно: Мандельштам здесь защищал единственную свою неприкасаемую ценность, которая еще у него оставалась, — профессиональную репутацию. Но защищал он свое профессиональное дело и свое профессиональное мастерство, т.е. свое «бытие», самыми негодными «бытовыми» способами, вплоть до доноса вышестоящим литературным инстанциям на бедных переводчиц.

И пощечина Толстому, и «разборки» с Горнфельдом не только не были «попытками выбраться из одиночества», но, наоборот, были актами, это одиночество Мандельштама усугубившими до крайнего трагизма. Мне кажется, что Мандельштам по эгоцентризму и даже в некоторой степени по аутизму своему просто не сознавал возможных результатов своих «бытовых» действий. Эти его поступки носят характер социопатии, т.е. неумения трезво оценивать обстоятельства жизни и считаться с ними.

О том, что способности трезво оценивать происходящее Мандельштам в конце жизни был уже в значительной степени лишен, говорят и его поэтические тексты начала 1937 года, включающие в себя и «поэму о Сталине». Творчество 1937 года потребовало бы опять же отдельного исследования. Скажу кратко. Здесь целый горящий куст боли и надежды.

Твой зрачок в небесной корке,

Обращенный вдаль и ниц…

Обращенный вдаль и ниц…

Он глядит уже охотно

В мимолетные века —

Светлый, радужный, бесплотный,

Умоляющий пока.

В мимолетные века —

Светлый, радужный, бесплотный,

Умоляющий пока.

(2 января 1937 г.)

Я около Кольцова

Как сокол закольцован,

И нет ко мне гонца,

И дом мой без крыльца…

Как сокол закольцован,

И нет ко мне гонца,

И дом мой без крыльца…

В степи кочуют кочки,

И все идут, идут

Ночлеги, ночи, ночки —

Как бы слепых везут.

И все идут, идут

Ночлеги, ночи, ночки —

Как бы слепых везут.

(9 января 1937 г.)

В нищей памяти впервые

Чуешь вмятины слепые,

Медной полные воды, —

И идешь за ними следом,

Сам себе немил, неведом —

И слепой, и поводырь…

Чуешь вмятины слепые,

Медной полные воды, —

И идешь за ними следом,

Сам себе немил, неведом —

И слепой, и поводырь…

(12—18 января 1937 г.)

В лицо морозу я гляжу один:

Он — никуда, я — ниоткуда

Он — никуда, я — ниоткуда

(16 января 1937 г.)

О, этот медленный, одышливый простор! —

Я им пресыщен до отказа…

Повязку бы на оба глаза!

Я им пресыщен до отказа…

Повязку бы на оба глаза!

Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав

На берегах зубчатых Камы…

На берегах зубчатых Камы…

(16 января 1937 г.)

Как женственное серебро горит,

Что с окисью и примесью боролось,

И тихая работа серебрит

Железный плуг и песнетворца голос.

Что с окисью и примесью боролось,

И тихая работа серебрит

Железный плуг и песнетворца голос.

(начало 1937 г.)

И вдруг, после всех этих констатаций неволи, усталости, страха, беспочвенности, слепоты, после борьбы с «окисью и примесью», весь в сплошных «никуда и ниоткуда», «голос песнетворца» перед «железным плугом» начинает петь «Оду» (январь—март 1937 года):

Когда б я уголь взял для высшей похвалы —

Вот зачин — «высшая похвала»! Кому? Чему? «Кремлевскому горцу»? «Тараканьим глазищам/усищам»? «Пальцам, как черви, жирным»?

Но «тараканьими» эти «глазища/усища» были четыре с половиной года назад (ноябрь 1933-го), еще до путешествия со славными ребятами из железных ворот ГПУ по Каме-реке, до попытки самоубийства в чердынской больнице, до всех мук воронежской несвободы («Я около Кольцова как сокол закольцован»). Не изменилось ли за истекшие четыре с половиной года отношение поэта к тирану? Глубоко внутреннее, интимное, экзистенциальное отношение?

Мне кажется, что Мандельштам, как многие до него и многие после него, за эти четыре с половиной года постепенно поддался воздействию так называемого стокгольмского синдрома — и это естественно и не должно вызывать ни малейшего упрека в конформизме, слабости, трусости, слепоте или желании выжить любой ценой. Ни малейшего упрека!

В поэзии Мандельштама января—марта 1937 года рядом с горящим кустом боли и надежды, тоски и отчаяния растет столь же интенсивно горящий куст «стокгольмского синдрома», признания собственной вины и, самое трагическое, — уже не собственной «поэтической правоты», а правоты вождя, правоты страны-земли, правоты народа, его нужд и потребностей, перед лицом которых собственная потребность поэта состоит в том, чтобы кто-нибудь посоветовал ему, как надо жить и что надо делать.

И в бой меня ведут понятные слова —

За оборону жизни, оборону

Страны-земли, где смерть уснет, как днем сова…

Стекло Москвы горит меж ребрами гранеными.

За оборону жизни, оборону

Страны-земли, где смерть уснет, как днем сова…

Стекло Москвы горит меж ребрами гранеными.

Необоримые кремлевские слова —

В них оборона обороны

И брони боевой — и бровь, и голова

Вместе с глазами полюбовно собраны.

В них оборона обороны

И брони боевой — и бровь, и голова

Вместе с глазами полюбовно собраны.

И слушает земля — другие страны — бой,

Из хорового падающий короба:

— Рабу не быть рабом, рабе не быть рабой, —

И хор поет с часами рука об руку.

Из хорового падающий короба:

— Рабу не быть рабом, рабе не быть рабой, —

И хор поет с часами рука об руку.

(18 января — 11 февраля 1937 г.)

Ужасные стихи…

Шла пермяцкого говора сила,

Пассажирская шла борьба,

И ласкала меня и сверлила

Со стены этих глаз журьба…

Пассажирская шла борьба,

И ласкала меня и сверлила

Со стены этих глаз журьба…

И к нему, в его сердцевину,

Я без пропуска в Кремль вошел,

Разорвав расстояний холстину,

Головою повинной тяжел…

Я без пропуска в Кремль вошел,

Разорвав расстояний холстину,

Головою повинной тяжел…

(январь 1937 г.)

И тому подобное.

В этом ряду «поэма о Сталине» («Ода») — «Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось…» — лишь ветвь «стокгольмского» куста. На этой ветке сидящие, глаза «со стены» уже не «тараканьи»; они уже не «журят», они уже «решительно добры», они уже дружелюбны:

И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,

Какого, не скажу, то выраженье, близясь

К которому, к нему, — вдруг узнаешь отца

И задыхаешься, почуяв мира близость…

Какого, не скажу, то выраженье, близясь

К которому, к нему, — вдруг узнаешь отца

И задыхаешься, почуяв мира близость…

Наверное, более корявых стихов нет во всем корпусе поэтических текстов Мандельштама. Видно, как мучается поэт. Как он борется со «стокгольмским синдромом». И эта борьба не напрасна. «Поэтическая правота» не оставляет, не предает Мандельштама. Вот четыре строчки, которые он пишет в том же месяце:

Как землю где-нибудь небесный камень будит,

Упал опальный стих, не знающий отца.

Неумолимое — находка для творца —

Не может быть другим, никто его не судит.

Упал опальный стих, не знающий отца.

Неумолимое — находка для творца —

Не может быть другим, никто его не судит.

(20 января 1937 г.)

Только что Мандельштам радостно «узнавал отца» и «задыхался», почуяв при этом «мира близость». И вдруг — «опальный стих, не знающий отца», он же — «небесный камень», метеорит, упавшая звезда, которая будит землю. Это та же земля, на которой «разум и жизнь будет будить Сталин»? Очевидно, та же — другой ведь нет. Но тогда поэт выступает «конкурентом», антагонистом вождя. Тогда он сам есть этот «небесный камень», «будящий землю», один в своем роде — «Таких прозрачных, плачущих камней / Нет ни в Крыму, ни на Урале». Этот же камень есть, безусловно, и знак памяти о первой книге, в которой поэт одолевал энтропию обиды — в пору свободы и молодости…

В горящем кусте «стокгольмского синдрома» невероятный катрен «Как землю где-нибудь небесный камень будит» есть дикий, неумолимо прорастающий цветок «поэтической правоты». «Неумолимое» здесь — это сам творческий акт, избежать которого не может творец, как бы он ни противоречил року, судьбе, сталину, ставскому, стране, народу. «Неумолимая» «поэтическая правота» не подлежит земному суду.

Это стихийное четверостишие находится между двумя сочинениями «на заданную тему» — «Одой» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы») и своего рода «Элегией о вражеском допросе» («Если б меня наши враги взяли») с той самой концовкой — «И на земле, что избежит тленья, / Будет будить разум и жизнь Сталин».

Как по-человечески понятны эти метания между «поэтической правотой» и «стокгольмским синдромом»! Как, наблюдая все это, понимаешь, что аналитическое жизнеописание поэта еще не создано, что Мандельштам только еще извлекается нами на свет Божий из «ямы имени Мандельштама»…

— «Осип Мандельштам не мог войти безболезненно ни в какую эпоху и ни из какой эпохи не мог выйти безболезненно, потому что сам был эпохой, той эпохой, которая грезится нам в редкие минуты, когда мы бываем самими собой, когда мы возвышаемся над всеми условностями и как бы выходим из собственного тела…» — пишет в воспоминаниях Рюрик Ивнев. Вы согласны?

— Эти слова Рюрика Ивнева можно отнести к любому настоящему поэту. Настоящий поэт отличается от ненастоящегопрежде всего болью, вернее, уровнем этой боли. Это боль не только о каждой живой твари на земле, но и о неорганической материи, которая тоже представляется поэту живой. Живые и разрушающиеся дома, статуи, храмы, дух запустения, распада, иногда постепенной гибели целой страны, особенно той, в которой родился, — все это страшно больно. Боль настоящегопоэта дана ему априорно, врожденно, еще до всякого опыта, просто как боль существа, обреченного жить. Именно обреченного, а не «радостно вступающего в». Настоящий поэт приходит в ужас, когда слышит «я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала». Настоящий поэт «не любит жизнь», не хочет ее знать, проклинает ее, потому что она постоянно болтается под ногами и мешает «составлять слова». Жизнь мешает поэту своей бесчувственной назойливостью, грубой крикливостью, пустыми откровениями, тем неумолкаемым и настырным «шумом времен», в которых поэту метафизически скучно («мне скучно, бес») и на которые он вынужден как-то более или менее адекватно реагировать, создавая свое собственное время. Пока на него не надели бронзовый ошейник и не стали водить детей к клетке посмотреть на «наше все». Поэт не собирается «улучшать жизнь», он пытается улучшить словесный состав своих высказываний, и даже не столько сами слова, сколько связи между ними. Настоящий поэт пытается улучшить паузы, интервалы, цезуры и хиатусы, он пытается «улучшить» молчание, сделать его более явным, более многозначным, более глубоким. Там, в этой глубине молчания, проходит боль.

Но что же, собственно говоря, так у поэта болит? У поэта болит жизнь. Это его больное место. В этом своем больном месте в любую эпоху, в любой стране и при любом режиме поэт переживает общую несправедливость человеческого удела, которая, говоря опять же словами Хайдеггера, выражается в sein-zum-tode, «бытии-к-смерти». И все же это «базовое» переживание и жизнь, так понимаемая на основе этого переживания, даны поэту (философу, историку, слесарю, строителю, мусорщику…) для того, чтобы он, отталкиваясь от них, вбирая их в себя и превозмогая их, прозрел.

Настоящий поэт прозревает в каждой своей удавшейся вещи — неважно, стихотворный ли это текст, хорошо сработанный стул или замечательно подметенный двор. Этими вещами поэт каждый день пытается переступить через «здесь-бытие» и выйти наконец в тот вектор существования, который Тейяр де Шарден обозначил в своем «Феномене человека» как Сверх-жизнь. Каждый день без такой вещи — для поэта потерянный день, пустота, мука, Только-жизнь. Какое бы при этом «тысячелетье» ни стояло «нынче на дворе». Мандельштам был настоящий поэт. Ему было больно от факта рождения. Поэтому он ничего не придумывал, не вымучивал; он пел как слышал, как бормотал, бегая по комнате и формуя музыку и смысл «с голоса». Конечно, Рюрик Ивнев прав. Мандельштам был бы таким в любой эпохе и страдал бы той же болью, какой в любой эпохе страдали бы Шекспир, Фолкнер, Лермонтов, Гельдерлин, Паскаль…

А тут еще добавлялась какая-то Только-жизнь данного времени и места с ее вечно ноющими зубами, вечной одышкой, вечно тупыми совписами, левыми эсерами, твердокаменными большевиками, с отсутствием в ней пирожных, с невозможностью нормально работать с издателями, с нехваткой денег на красное вино, с угрюмой и совсем неэстетичной бедностью и бездомностью, с зачем-то имеющим место быть и ни на что, кроме убийства человека, не годным террором государства против своих обитателей, с неприступными европеянками, со всеми этими ольгами и мариями, которых надо было упрашивать, уламывать, получать при этом острием раковины по лицу; а всего-то хотелось капли тепла, капли доброты посреди страшно недоброй жизни, но нет, и этого было жалко, и здесь шла классовая, она же гендерная, борьба… Мандельштаму от боли (жизни) некуда было деваться, боль (жизнь) его доставала все больше, все круче, пока не привела в дезинфекционный барак, где ему выпарили всех вшей вместе с дыханием… И тогда боль кончилась.

Мандельштам спасался от Только-жизни, уходя в свою персональную Сверх-жизнь — то есть в «поэзию Мандельштама». И здесь Ивнев тоже прав. Да, в этой своей Сверх-жизни Мандельштам сам был себе Эпохой.

Все верно, настоящий поэт представляет собой отдельную, не фиксируемую геологами и историками эпоху, в которой вместе с поэтом, рядом с ним и в нем самом живут все, кто когда-нибудь рождался и сходил в Аид; в которой происходит все, что когда-нибудь происходило. В этой длящейся, пока поэт жив, его универсальной эпохе тутошние и сейчашние воронежские холмы сливаются с «всечеловеческими, яснеющими в Тоскане», и разницы между ними нет. Потому-то известная формула «времена не выбирают, в них живут и умирают» в отношении настоящего поэта не работает. Вообще эта формула очень похожа на пришвинский «зомби-концепт».

И действительно, ненастоящий поэт не подымается, как правило, выше злобы дня, злобы своих переживаний, злобы ангажированности временем, в которое ему довелось родиться. Он и живет всю свою жизнь весь во времени, которое его окружает. Тогда как настоящий поэт, напротив, окружает собою время, в котором ему выпадает жить. Именно поэтому мы и имеем в конечном счете право говорить об эпохе Гомера, эпохе Байрона, эпохе Пушкина… Они бы не поняли смиренную и конформистскую формулировку о том, что времена «не выбирают», ибо они сознательно осуществляли выбор, творя свое время. Настоящий поэт выбирает себе свою эпоху, он выбирает ее в себе, собой и для себя, он обрабатывает ее под свою картину мира, под свой персональный «словесный состав», под состав своего молчания и через них. Настоящий поэт сам является своим собственным «временем вне времени» (или, скорее, «временем всех времен»), которое не совпадает с временем окружающего его мира. Время поэта опережает время мира, или от него «отстает», или просто является совершенно чужеродным.

Когда поэт творит свое время, его переживания перестают быть «злобой его дня» и становятся его великодушием, в пристальной заботе которого может поместиться все человечество со всей своей историей и географией. Именно в этом и заключается постоянно творящийся акт «выхода поэта из собственного тела». Поэт становится ветром (в смысле древнееврейского «Руах»), который «носится над водами» родного языка, над его смыслами, вдыхая в них Сверх-жизнь. Мандельштам, безусловно, таким был. Так он жил. Можно ли говорить о «беспочвенности» Руах? Он сам и почва, и семя, и росток, и акт оплодотворения.

— «Иногда мне кажется, что я перестаю его понимать…» — с этих слов вы начинаете свою книгу. Вы ведете постоянный диалог с Мандельштамом? Вы пишете: «А когда поймешь, становится еще тошнее…»

— Мы снова вернулись к вопросам понимания, с которых начали этот разговор.

Да, перестаешь понимать, потому что чем дальше уходит в прошлое энтузиазм первых открытий жизни, тем более видишь все наносное, что паразитирует на разуме человеческом, что обволакивает его пеленой самообмана и иллюзий о себе… Поэтому, когда со временем сквозь образ большого поэта начинает проступать образ маленького человека, забитого гигантским государством и его «культурным обществом», перестаешь понимать и этого человека, и это общество, перестаешь понимать, когда родная страна покончит раз и навсегда с поеданием собственных детей и, главное, почему эти дети не сопротивляются, почему, как Иванушка-дурачок, не упираются ногами в кирпичи, когда Баба-Яга сует их на своей лопате в печь. А когда поймешь…

Когда поймешь, становится еще тошнее, потому что понимаешь, что здесь-то и начинает действовать «стокгольмский синдром» и человек по собственной воле садится на лопату… И сгорает. И «Небесный камень» при этом НЕ будит землю. «Будит» ее по-прежнему Сталин.

Сам Мандельштам описал состояние своей жизни и своей души очень точно — в книге стихотворений для детей под названием «Примус». Там, в одном восьмистишии, все им было сказано. Мне кажется, биографы поэта это великое его исповедальное стихотворение еще не заметили:

Плачет телефон в квартире —

Две минуты, три, четыре.

Замолчал и очень зол:

Ах, никто не подошел.

Две минуты, три, четыре.

Замолчал и очень зол:

Ах, никто не подошел.

— Значит, я совсем не нужен,

Я обижен, я простужен:

Телефоны-старики —

Те поймут мои звонки!

Я обижен, я простужен:

Телефоны-старики —

Те поймут мои звонки!

(1925)

Комментариев нет:

Отправить комментарий