Воспоминания о детстве

Мы начинаем совместную с проектом «Земелах: советские еврейские эго‑документы» серию публикаций, представляющую некоторые из новых поступлений в корпус. Журнальная публикация рассказывает об источнике и его авторе и содержит комментированные фрагменты текста; полный текст читайте на Zemelah.online.

Преамбула публикатора

ХХ век, по мнению многих историков, реально начался с Первой мировой войны. Если мы принимаем эту точку отсчета, то автор публикуемых ниже мемуаров — замечательная еврейская поэтесса Рахиль Баумволь — ровесница века. Родилась она в Одессе 4 марта (по другим сведениям — 19 февраля) 1914 года, за пять месяцев до катастрофы европейской цивилизации. Впрочем, сама поэтесса ориентировалась на традиционную календарную хронологию и называла себя младшей сестрой нового века: «Когда я родилась, моему столетию исполнилось 14 лет». Кризисы новой эпохи, обрушившиеся на нее и семью, она назвала «ошибками и заблуждениями еще молодого и неопытного старшего брата». Приближаясь к завершению столетия, поэтесса решила «рассказать за себя и за него о нашей с ним юности». Этими мыслями Рахиль Баумволь предварила публикацию своих мемуаров на идише в июньском номере журнала «Бай зих» («У себя») за 1985 год (№ 27).

Мемуары, опубликованные на идише, посвящены ее юности и ранней молодости и ориентированы на читателя, с детства в той или иной мере знакомого с еврейской литературой и театром. Тексты же на русском, сохранившиеся в семейном архиве и публикуемые ниже, являются воспоминаниями о более ранних — детских годах, о периоде с 1920‑го по 1925 год, хотя некоторые сюжеты выходят за эти временные рамки. Здесь читатель почти не найдет заметок о еврейских литературных или театральных знаменитостях — эти воспоминания наполнены острыми переживаниями детства, они отражают брутальную юность века, увиденную глазами необыкновенно восприимчивой и одаренной девочки‑поэтессы.

Ее имя на идише — Рохл Боймволь; именно в таком произношении оно стало популярным уже в 1930‑х годах среди читателей поэзии на идише — ее родном языке и языке ее творчества.

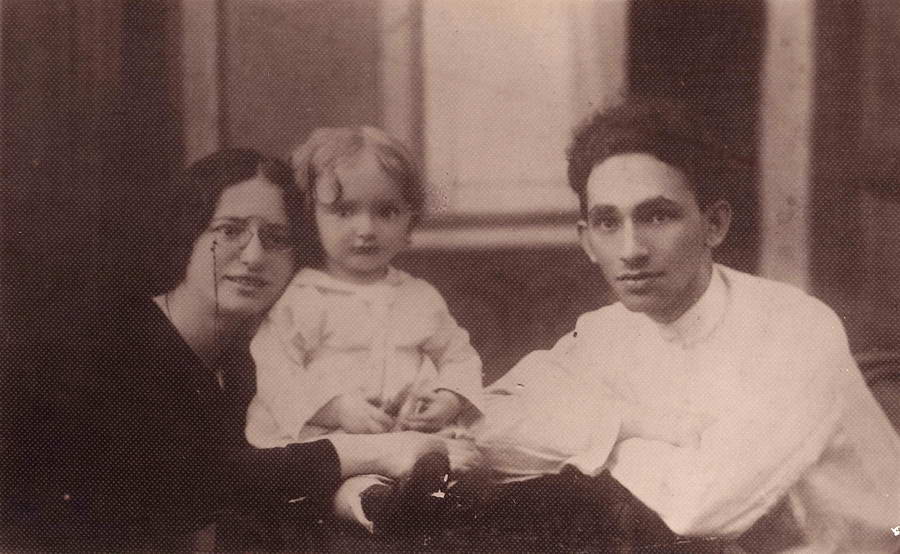

В мемуарах неизвестного автора, машинописная страница которых, датированная 1947 годом, сохранилась в архиве Рахили Баумволь, говорится: «…Иегуда‑Лейб Баумволь приехал тогда [в Киев. — В. Л.] со своей милой женой и маленькой дочкой Рохеле Баумволь, замечательным ребенком, говорившим чудесно по‑еврейски и полным обаяния, которым обладают лишь одаренные чуткие дети. Трех‑четырехлетняя девочка сидела в театре на дневных представлениях… Она схватывала с удивительной любознательностью и ревнивостью все, что происходило на сцене…»

Первые рифмованные строфы Рохеле, не умевшей еще ни читать, ни писать, записывала мать. Читать Рохеле научилась в пять лет, в девять лет, освобождаясь постепенно от гипсового панциря, в котором пролежала два с половиной года, она научилась писать, а в 16 — выпустила первый сборник своих стихотворений — «Киндерлидер» («Детские стихи»). В 1931 году она завершила образование в Музыкальном техникуме им. Гнесиных. И тогда же поступила на литературно‑лингвистическое отделение Московского государственного педагогического института им. А. С. Бубнова, который окончила в 1935 году вместе со своим сокурсником и мужем — еврейским поэтом Зямой Телесиным. (Имя и фото советского деятеля А. С. Бубнова, расстрелянного в 1937 году, супругам пришлось выдрать из общей фотографии выпуска 1935 года, сохранившейся в их семейном архиве.)

Опубликованные в еврейской периодике и вышедшие отдельными изданиями в Минске и в Москве довоенные стихи Рохл Боймволь на идише завоевали ей признание еврейского читателя. Ее стихи на русском и переводы с идиша, выходившие в годы войны, сделали ее имя популярным и среди русскоязычных любителей поэзии. Ее называли «еврейской Ахматовой». Сама же Анна Андреевна, отмечая одаренность Рахили Баумволь, направленность ее лирики в прошлое и подчеркнутый «примитивизм» ее поэтического стиля, назвала ее «Шагалом в юбке». (Они познакомились в эвакуации в Ташкенте, Ахматова была искренне растрогана посвященным ей Рахилью стихотворением «Прогулка».)

После разгрома еврейской культуры в позднесталинские годы русский язык стал на время единственным языком творчества Рахили Баумволь. В 1950‑х годах она публиковала на русском стихотворения, рассказы и сказки для детей (последние выходили миллионными тиражами), а в 1960‑х в ее творчестве сформировался новый жанр — «сказки для взрослых». В период оттепели выходили ее переводы с идиша, в их числе — шедевр Моисея Кульбака «Зелменяне». Несмотря на напряженные отношения с Ароном Вергелисом, редактором «Советиш Геймланд», она также печаталась в этом единственном в СССР журнале на идише.

В 1970 году сын Рахили и Зямы — Юлиус Телесин, увенчанный в диссидентских кругах титулом «князь самиздатский», эмигрировал в Израиль и поселился в Иерусалиме, а в апреле 1971 года родители последовали за ним. В Израиле у Рахили Баумволь открылось «второе дыхание» — выступления на творческих вечерах, мемуары, биографические очерки, критические статьи и, конечно, стихи — на идише и по‑русски. На мой взгляд, максимальной поэтической выразительностью отличается подборка последних стихотворений Рахили Баумволь «Пред грозным ликом старости своей…», напечатанных в апрельском номере журнала «Новый мир» 2000 года, за два месяца до ее смерти. Вместе с уходящим двадцатым столетием 16 июня 2000 года ушла из жизни и его «младшая сестра».

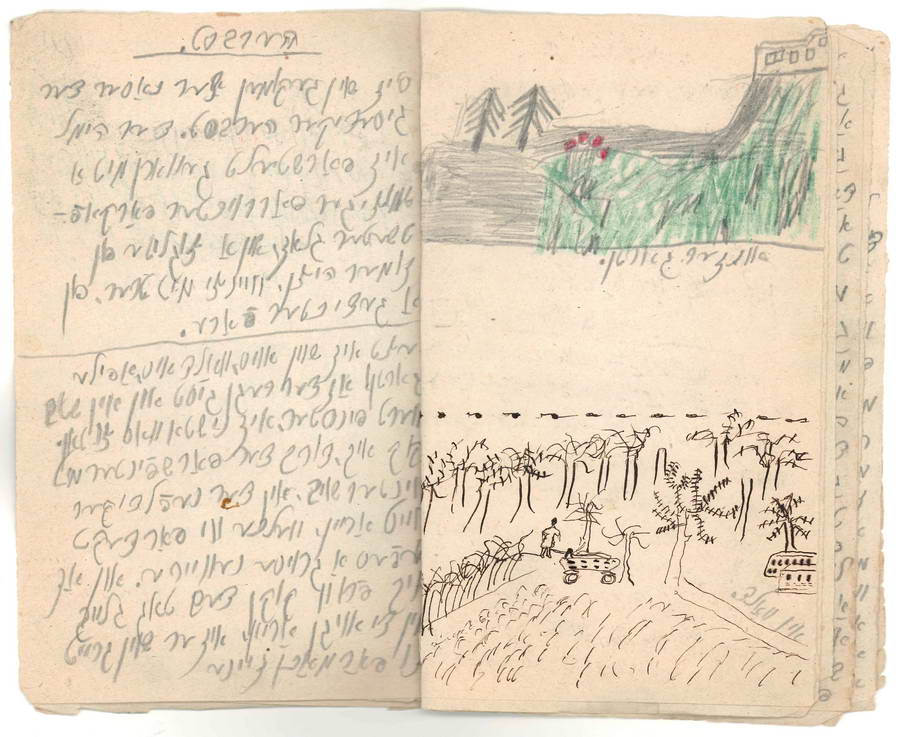

В 2024–2025 годах Ирина Виленская, вдова Юлиуса Телесина, передала в Центральный архив истории еврейского народа в Иерусалиме семейный архив Рахили Баумволь и Телесиных — отца и сына, скрупулезно собранный ими за многие десятилетия. Среди самых ранних материалов этого архива — дневник Рохеле 1923 года, среди наиболее поздних — статьи о творчестве Рахили Баумволь, опубликованные после ее смерти авторами, давно знакомыми с ее поэзией или заново открывающими ее для себя и читателей.

При каталогизации материалов семейного архива Телесиных–Баумволь обнаружились ее воспоминания о детстве на русском языке, отпечатанные на пишущей машинке с рукописной правкой. Плотно напечатанные тексты не позволили автору произвести окончательную, в том числе стилистическую правку. Вероятно, намереваясь это сделать в будущем, мемуаристка отложила свои русскоязычные воспоминания «до лучших времен». Записанные в разные годы, они состоят из отдельных сюжетов с соответствующими авторскими названиями и представлены в настоящей публикации в их приблизительном хронологическом порядке. Этот порядок задан «Автобиографическим календарем», который, предваряя прочие главы, позволяет читателю лучше ориентироваться в хронологии событий.

Сознавая черновой характер публикуемых текстов, редакция и публикатор тем не менее сохранили особенности их орфографии, синтаксис и стиль автора, исправив только очевидные опечатки.

Я помню детство: мало хлеба

И мало в комнате тепла.

В окне московском мало неба

Да и сама‑то я мала.

И нужно было очень мало,

Чтоб я витала в облаках.

Писала я на чем попало —

На коробках и на кульках…

Из стихотворения Рахили Баумволь

Автобиографический календарь

Между 17 и 19 гг. — ЧЕРНИГОВ.

Мы с мамой в гостях у ее родителей. Бабушка кормит на крыльце голубей. Я сижу на ступеньке рядом с ней. Голуби подходят близко‑близко. Я их разглядываю.

1919 г. КИЕВ.

Большая комната нашей квартирной хозяйки, увешанная картинами. В середине длинный стол. Отец берет меня на руки и подносит к картинам. Они на тему Мегилат Эстер. Он объясняет мне их содержание. Я запомнила Амана в трехугольной шляпе. Тогда же я узнала, почему гоменташи, которые спекла бабушка, трехугольные. Я слышу новые слова: Петлюра , Деникин . Их боятся. Взрослые вокруг меня взволнованы. «Стреляют!», — говорят они. Я смотрю на большое окно. Падает снег. Это он, наверное, «стреляет», потому что все смотрят в сторону окна. Интересно, как это снег «стреляет» и почему его боятся.

1920 г. КАЗАТИН.

Когда мы уезжали из Киева и вещи уже были уложены, мама сказала, стоя посреди пустой комнаты: «Зачем мы едем! Даже стены плачут…» Я посмотрела на стены и не увидела, как они плачут. Мы ехали в теплушке. Мы — это наша семья и все актеры папиного театра. Актеры и студийцы. На станции Казатин к нам в теплушку ворвались польские легионеры . Меня из высокой теплушки швырнули на рельсы. Тогда же на моих и маминых глазах расстреляли моего отца. Помню ясно полет пули, почему‑то мохнатой, как шмель.

Еще среди самых страшных и четких воспоминаний: ночь (того же дня). Меня впихнули в санитарный поезд и усадили в тамбуре возле окошка на свернутый тюфяк. Из этого окошка я вижу подводу, полную стонущих и кричащих людей. Кто‑то ходит вокруг нее с фонарем, то и дело поднимает его. Свет на секунду выхватывает отдельные фигуры. То было в 1920 г. 27 апреля.

К зиме мы добрались до Москвы. Под Москвой в Петровском парке — санаторий. для душевно больных . Туда кое‑как устроили мою маму вместе со мной. Добрая русская врачиха Вера Петровна живет со своим сыном напротив. Она часто навещает нас. Мама больна. Я все время голодна и запугана. Прошлым летом, до того, как мы выбрались из Украины, до того, как пришли красные , мы прятались в разных местах, и мне было велено молчать. Ведь я говорила на идиш, и это бы нас выдало.

1921–22 гг. МОСКВА.

Большая Дмитровка. Здесь мы жили примерно полтора года. Это был дом бывшей гостиницы. Кто там только ни жил! Мы занимали большой «номер». Его одно окно выходило на Салтыковский переулок , куда мама посылала меня «гулять». Зимой я очень неохотно гуляла, так как была плохо одета и страшно мерзла. Мама выглядывала через форточку и подбадривала меня, обещая вскоре позвать домой. Большим развлечением во время этих прогулок был для меня театр Зимина напротив. На его стенах были замечательные цветные изображения к сказке Пушкина «Золотой петушок». Картины были в человеческий рост, а может и еще больше.

С нами вместе жили мамина старая подруга Малкелэ с мужем и с сыном. Все мы жили как одной семьей. Вместе голодали и холодали, и делились всем тем, что удавалось раздобыть. (Тогда уже жил с нами мой будущий отчим .) Меня и Давидку, сына Малкелэ, приняли в школу Гнесиных . Я хорошо успевала.

1923 г. ДЕРЕВНЯ ИВАНЬКОВО (Подмосковье).

Сюда привезла меня мама по настоянию врача. Он нашел у меня туберкулез костей. Лия, наш новый друг, сняла для нас с мамой комнатку у старушки — бывшей помещицы и бывшей жены художника Художественного театра Виктора Ивановича Симова . На дворе стоял лютый московский февраль. Мое туловище упаковали в гипс, и так я пролежала всю зиму, шевеля только руками и ногами. Лежала я на спине, ела лежа и пила из чайничка. К весне мне было разрешено переворачиваться на живот, опираясь на локти. Так я пролежала два с половиной года. Для меня заказали специальную коляску, в которой летом выставляли на целый день в сад. Там я, лежа на животе, писала свои стихи, которые начала сочинять еще в Москве, на Большой Дмитровке. Но тогда мне их записывала мама. А теперь я писала сама. Ведь мне было уже 9 лет! Мама давала мне задания по русскому языку и арифметике. Кроме того, я очень увлекалась разным рукоделием, рисованием, вырезыванием, а главное, чтением. Мне привозили книги из города. Нас окружали друзья, которые обо мне заботились. Тоскливо было зимой. Особенно по вечерам. За окном завывали собаки, а мама пела грустные песни, от которых я часто плакала. Мне становилось все труднее лежать. Я чувствовала себя оторванной от живой нормальной жизни.

1925 г.

Мы из деревни переезжаем в Москву в Чернышевский переулок, в общежитие актеров Московского еврейского театра . Меня перевозят в лежачем положении. Комнатка наша на первом этаже рядом с телефонной будкой. Нас трое .

К одной стене ставят мою коляску, к другой — кушетку, возле окна — специально заказанный деревянный сундук, куда на день складывается постель, а днем он служит столом. Напротив — дверь и рядом с ней раскладушка, которую раскладывают на ночь, и тогда уже не выйдешь; так как она упирается одним концом в сундук, а другим в дверь, на которой под простыней висит одежда.

Примерно через полгода меня поднимают на ноги, предварительно сделав мне в больнице гипсовый «корсет», который ни днем ни ночью не снимается. Приходится учиться ходить. Меня водят под руку. Но я чувствую себя все же счастливой. Неужели я пролежала 3 года?!

1926 г.

Я ношу уже более легкий корсет, который на ночь снимаю. И ходить научилась. Занимаюсь музыкой, хожу в консерваторию . Благо она находится в пяти минутах от нашего дома. Там я проучилась до 31 года и окончила с правом преподавать. Меня хотели услать на работу в Крым. Было много неприятностей, но за меня заступился Наркомпрос, и я осталась в Москве, поступив во Второй МГУ на литературный факультет, при котором имелось еврейское отделение .

С 1931‑го до 1936‑го была студенткой. На втором курсе вышла замуж . В 1933 г. у меня родился сын .

1936 г. МИНСК.

Сюда я и Зяма (мой муж), который окончил институт вместе со мной, были направлены на литературную работу . В Минске мы прожили четыре года.

1940 г.

Я возвращаюсь в Москву. Живу с родителями и с сыном. Это — чтобы не потерять площадь, где я осталась прописанной.

1941 г. Война.

Эвакуация с ребенком в Чистополь вместе с московскими писательскими семьями. Затем — Куйбышев, Самарканд (всего по нескольку дней) и, наконец, Ташкент. Зяма на фронте .

С глубокой осени 41‑го до 43‑го — Ташкент.

1943 г.

Возвращаемся в Москву. Зяма на фронте. Живу с родителями. Они так и не успели получить обещанную Молотовым квартиру. И мы все в страшных квартирных условиях.

1947 г. ул. Станиславского.

Здесь мы живем втроем (я, муж и сын) в течение восьми лет. Здесь мы находимся в самые страшные годы нашей взрослой жизни — 48‑й и 49‑й год . [Последнее предложение зачеркнуто. — В. Л.]

1955 г. [ул.] Малая Бронная.

Мы поменяли нашу комнату в квартире с бандитами из НКВД на полутемную комнату в коммунальной квартире, где мы прожили восемь лет.

1963 г. Новые Черемушки .

Наконец мы получили отдельную двухкомнатную квартиру в блочном доме. Нам ее дал Союз писателей. Мы в ней прожили до отъезда в Израиль.

1971 г. Иерусалим.

Здесь мы живем уже 18 лет . Но они прошли почему‑то гораздо скорее, чем все вместе взятые годы в Советском Союзе.

1989 г., Июнь

«Дружно, дети»

Для меня был идиш, в сущности, не маме‑лошн, а тате‑лошн . Мама моя, хотя ее родители говорили на идиш, до замужества вращалась в среде ассимилированных евреев. Отец мой, горячий идишист, ввел идиш в дом. Он научил меня еврейской азбуке, и в пять лет, незадолго до его гибели, я уже сама читала детские книжечки и сочинила первое мое четверостишье на идиш.

Русский язык пришел ко мне через пение и стихи. Мама пела, и я напевала все ее романсы, безбожно коверкая слова. <…>

Однажды (мы тогда жили в Киеве) отец пошел со мной гулять. Прогулки с ним отмечены в моей памяти чувством особенного счастья. Он говорил со мной, как с равной, и я чувствовала себя взрослой и свободной. И вот мы пришли с ним не то на какой‑то пароход, не то в павильон в виде парохода. Мы поднялись на палубу и уселись на скамью. Был летний солнечный день, и я запомнила, как мы с папой смотрели друг другу в глаза. У него были большие голубые глаза.

В это время откуда‑то снизу стали подниматься построенные рядами дети. <…> Дети строем проходили мимо нас. Они пели русскую песню. Песня привела меня в восторг, и я ею жила потом долгое время. Я ее и сейчас помню. Вот она:

Дружно, дети, песню грянем,

Отдохнем и смело

Мы опять работать станем,

Примемся за дело.

Хором, хором, пойте дружно!

Нам во всем согласье нужно.

Где согласье заведется,

Дружно, дружно там живется —

Все кипит, все удается.

Дружно, дружно, веселей!

Довольно слабый текст. Но тогда — тогда!.. Во‑первых, я впервые в жизни слышала хоровое пение. Каждое слово вливалось в меня вместе с музыкой как некоторое откровение. Я его понимала, оно где‑то спало во мне до поры до времени. «Дружно, дети» — как это замечательно! Эта песня навсегда останется для меня олицетворением солнца, музыки, улыбающихся детских лиц, проплывающих мимо и моего глядящего на меня отца.

Когда через короткое время его театр вместе с семьями актеров направился из Киева в Одессу, в теплушке началась для меня новая самая печальная глава моей жизни. Запомнился мне актер Эпштейн, как он, сидя у приоткрытой двери, выразительно декламировал: «Вечер был, мерцали звезды, на дворе мороз трещал. / Шел по улице малютка, / Посинел и весь дрожал…» При этом черные трагические глаза актера Эпштейна мерцали, как звезды, а русские слова потрескивали, как мороз. Этим стихотворением вошла в меня после «Дружных детей» вторая «порция» русского языка — уже не солнечная, а мрачная, печальная, как и все то, чему суждено было вскоре случиться.

На станции Казатин белополяками были убиты из всей труппы двое: Эпштейн и мой отец. Оставшиеся в живых, ограбленные и растерзанные, кое‑как добрались до ближайшего Бердичева. Мама была долгое время в беспамятстве. Я была предоставлена самой себе. И на дворе, куда я забрела, я услышала от детей: «Жили были дед да баба, / Ели кашу с молоком, / Рассердился дед на бабу, / Трах по пузу кулаком». Вот какой была для меня третья порция русского языка! (Опять же стихами…) Примерно через год я уже в Москве распевала вместе с другими детьми музыкальной школы Гнесиных: «Дождик, дождик, перестань, / Я поеду на Иордань / Богу молиться, / Христупу кланиться» .

Когда Елена Фабьянова Гнесина, прислушавшись, поправила меня: «Христу поклонится», я продолжала петь по‑своему, чтобы не нарушать ритма песни. И мне было безразлично, кто такой «христуп» и почему ему надо клониться.

<…>

Большая Дмитровка

Эта небольшая московская улица, называющаяся Большой Дмитровкой, заняла в моем детстве очень большое место. Там мы после трудной московской зимы в Петровском парке, поселились в бывшей гостинице. Там мы жили года два, а то и больше — пока я не заболела и меня увезли в деревню Иваньково.

На Большой Дмитровке комнаты бывшей гостиницы назывались по‑прежнему номерами. Наш номер был почти в начале длинного коридора — большой и неуютный с высоким потолком, большими окнами и высоченными дверьми. По ее сторонам были две перегородки, которые отделяли две «конуры». Мама завесила их с открытой стороны старыми солдатскими одеялами. Одна была нашей спальней, а другая служила чуланом. Там мы держали дрова и рассыпанную на полу для просушки полугнилую картошку. Но чаще всего чулан был пуст…

Нас спасали от голода посылки «Джойнта» (АРА?) , которые мы изредка получали. Там была мука, мы пекли из нее на раскаленном железе «буржуйки» тощие лепешки, замешанные на одной воде. Но это бывало редко — в те счастливые дни, когда были у нас дрова и мука. У нас еще откуда‑то появилась вобла, и мама посылала меня вниз на угол, где стояли молочницы, менять воблу на кружку молока. Я держала воблу плашмя, и она смотрела на меня одним круглым глазом. Это я хорошо помню. А как и в чем несла обмененное молоко — этого совершенно не помню. Наверное потому, что у молока не было глаз.

<…>

Ковер

Я смотрела на него, как зачарованная. Да, это был тот самый, из моего далекого детства!

…Москва двадцатого года. Голодная, холодная зима. Через всю большую почти пустую комнату протянуты черные трубы железной печурки. Топить нечем. У стола сидит мама и держит над тарелкой с холодной вчерашней картошкой опрокинутую бутылку от постного масла. Я внимательно смотрю под бутылку. Капли падают все реже и реже — по одной на каждую картофелину. Сейчас мы, наконец, будем есть!

…Но вот в нашу жизнь врывается слово НЭП. Прекрасное слово! С ним вместе приходят еда и дрова, а позже — и красота. Мама стягивает с веревки старое солдатское одеяло, отгораживавшее наши кровати и вешает настоящую занавеску.

В один прекрасный день на полу появляется ковер — пестрый, мягкий, прекрасный! Посередине — ярко‑зеленая лужайка. По краям — разноцветная ограда. Со всех четырех сторон — что‑то вроде ворот. Ворота ведут на лужайку. Впервые я испытываю радость красоты, музыку красок. Это не ковер, а целая волшебная страна среди ломаных стульев, колченогого стола и серых стен. Я сижу, я лежу, я катаюсь по ковру, я веду пальцами по его блестящему ворсу и вижу перед собой картины ко всем моим любимым сказкам. <…>

Меня окликают: «Иди к столу!» — и одуванчики превращаются в желтые картошечки. Я умываюсь, а по его краям бегут голубые полотенца, длинные‑предлинные. Мама зовет меня спать — и на ковре со всех четырех сторон запираются ворота. Я теперь разглядела маленькие черные замочки на них. <…>

Когда я заболела, меня от него увезли в деревню. И вот через полвека он меня нашел здесь в Иерусалиме! Он ждал меня в каком‑то доме, куда я случайно забрела. Увидев его, я забыла зачем пришла. Мне вдруг снова стало семь лет, а он смотрел на меня — на ту светловолосую девочку с косичками, которую он запомнил. Он не подозревал о моей старости. Мы оба сбросили с себя навалившееся время и друг друга узнали.

<…>

Гости из города

Летом у нас в Иванькове стали бывать гости из города. <…> когда к нам, при ее вечной занятости, вырывается Лия, моя любимая Лия , это для меня настоящий праздник. Она нас познакомила с «киевским еврейским мальчиком», как она его отрекомендовала, Гришей. Он вошел вслед за Лией в тот момент, когда мама меня купала в корыте, где я лежала. Выкупав, она перенесла меня обратно в коляску, подложив свои ладони мне под живот и под грудь так, чтобы не нарушить моего лежачего положения, как учил ее доктор Бом.

С Гришей мы с первой минуты подружились. Он был молод, красив и остроумен. Временно, к моему большому удовольствию, Гриша поселился рядом с нами. Все это, конечно, устроила Лия, которая кого только не опекала, в том числе и его, начинающего пианиста, никого не имеющего в Москве.

Какое это было для меня счастливое лето! Гриша сидел возле меня, вырезывал для меня свисточки, разные красивые тросточки, которые потом обжигал, вернее, коптил на огне, а затем сдирал ножичком кору, и на темном фоне выступал белый орнамент, вызывая мой шумный восторг. <…>

Вот он принес мне глину. Не пластилин, а настоящую глину для лепки. Лия тоже обо мне заботилась. Она приносила мне канву и цветные нитки для вышивания. Идиш они оба не знали, и требовали, чтобы я им дословно переводила мои стихи и кроме того прочитывала их по‑еврейски, что я и делала с большим удовольствием.

Однажды Лия привела к нам Исаака Соломоновича Рабиновича , который преподавал в консерватории. Он был маленького росточка, лысый и разговаривал тоненьким певучим голоском. Добрейшая улыбка не сходила с его лица и мне казалось, что я его уже давным‑давно знаю, что он наш старый друг. Он принес мне киевский детский журнал на идиш под названием «Фрейд» (Радость). Вместе с ним пришел его ученик по классу рояля мальчик Абраша в широких и длинных штанах. Лия нам шепнула, что это на нем штаны Исаака Соломоновича, который «взял его к себе», хоть сам он еле сводит концы с концами. Вот такое это было тогда время и такая это была среда, где один другого вытаскивал за уши, один другому помогал, и все это делалось, как само собой подразумевающееся — скромно и тихо. <…>

Со временем Гриша привел к нам своего друга Игоря Саца — личного секретаря Анатолия Васильевича Луначарского. Я тогда стала издавать рукописный журнал, в котором сотрудниками были все мои друзья и знакомые, а Игорь был назначен моим секретарем. Это дало ему возможность всем с серьезным видом сообщать, что он совмещает две ответственные работы: секретарство у Рахильки и у Луначарского.

<…>

День у меня был целиком загружен. То я рисовала, то лепила, то читала, то готовила уроки, которые в свободное время проверяла мама. <…> В шесть утра мама выкатывала меня, еще спящую, в моей коляске в сад под дерево. Просыпалась я от того, что цыплята разгуливали по моей натянутой через голову простыне, а петух становился почему‑то мне на лоб и начинал кукарекать. Я взмахивала руками, и вся кампания мгновенно с шумом слетала, а я смеялась — мне это очень нравилось.

Вообще мне все нравилось, и настроение у меня почти всегда было хорошее. <…> предстояла еще радость — наш переезд обратно в Москву. <…> Оставаться в деревне больше не было никаких сил. Маме стоило неимоверных трудов каждый раз добывать деньги, чтобы на машине привозить ко мне за город врача. Трудно было Давиду доставлять из города продукты и после спектакля, поздно вечером тащиться к нам через лес.

Однажды, когда мама пошла его встречать, их таки подстерегли двое с револьверами и забрали его двухнедельную получку и все продукты, да еще сняли с него пальто и шапку, которые он только что приобрел.

Итак я уже считала дни. Прощай Иваньково, прощай сад с видом на овраг и лес, прощайте деревья, цветы, петух и куры, жуки и бабочки. Мы переезжаем в город!

Комментариев нет:

Отправить комментарий