На день рождения: Расколотый мир Елены Клепиковой

Портрет соавтора как автора

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

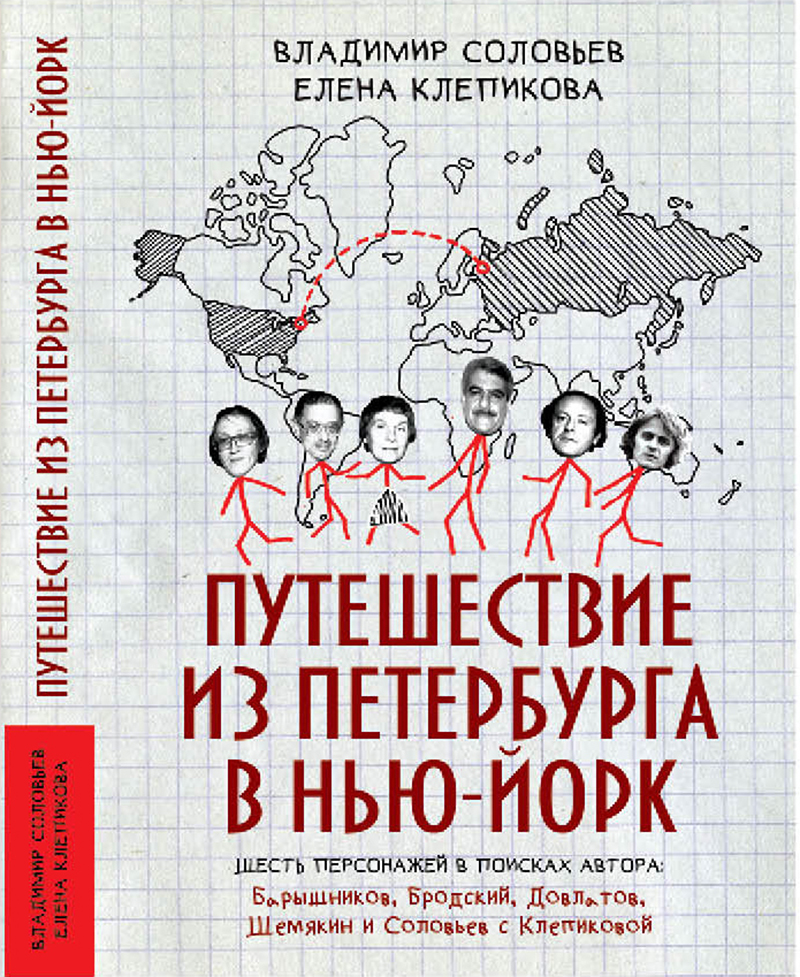

Из книги Владимира Соловьева и Елены Клепиковой «Путешествие из Петербурга в Нью-Йорк. Шесть персонажей в поисках автора: Барышников, Бродский, Довлатов, Шемякин и Соловьев с Клепиковой

Как-то позвонила мне Наташа Шапиро из «Русского базара» и сказала, что хотела было послать к нам своего сотрудника, чтобы взять интервью у Лены Клепиковой, тогда постоянным автором и членом редсовета этого ньюйоркжского русскоязычника, а потом подумала – не сподручнее ли взять у нее интервью ее мужу и расколоть эту интровертку. То есть мне. Сначала я согласился, а потом призадумался. Ведь вся наша совместная жизнь с Еленой Клепиковой – это сплошное интервью, которое мы берем друг у друга, причем многие вопросы до сих пор без ответа. Особенно – мои: не достучаться. Сколько живем вместе, а она так и остается для меня книгой за семью печатями. И чтобы она была молчаливой по жизни? Нет, не скажу. Слово иногда не дает сказать, даже когда я пытаюсь оправдаться. Монологистка, диалоги не по нутру, тем более с несогласным собеседником. Брать у Лены интервью – разве что под пыткой или под гипнозом, но как тогда отличить ложные признания и самонаговоры от истины? Единственный выход – пойти на компромисс и прочесть ее прозу и публицистику вчуже, профессионально, как литкритик.

Убей меня бог, если я понимаю, почему не могу писать о Елене Клепикове как о писателе на том только основании, что она живет в одной со мной квартире, является моим соавтором по политическим триллерам и аналитическим мемуарам, да еще – по совместительству – женой Владимира Соловьева? А если мы с ней разбежимся, а то и вовсе разойдемся, не дай, конечно, бог – тогда табу будет снято? Я столько раз – под именами вымышленных персонажей, а в исповедальной прозе и под ее собственным именем – писал о ней как о жене, как о женщине, как о любовнице, как о человеке, накатил на нее, верно, кучу компры (смотря как посмотреть), так отточил об нее свое перо прозаика и мемуариста, то в самом деле почему – равновесия и справедливости ради – не дать, наконец, слово литкритику, коим я, будучи в литературе многостаночником, тоже являюсь, и написать о Клепиковой вчуже, со стороны, будто и не знаком лично, а токмо по эссе и художке? Есть даже такая теория, что писателя лучше знать по его произведениям, а не лично. В моем случае, никуда не денешься – я знаю Лену лично и как писателя. Предположим, два разных человека под одним именем. Даже не родственники – однофамильцы. Даже не однофамильцы – Клепикова & Соловьев.

Скажу сразу же: написанные Леной лучше моих, но не это главное. Главное – они написаны иначе, в ином ключе, в другом жанре, на глубине, которая мне и не снилась. Я, правда, писал быстрее, а у нее были проблемы с переводчиком и издателем. По условиям договора, мы сдавали нашу первую американскую книжку – «Юрий Андропов: тайный ход в Кремль» – по главам: сначала Гаю Дэниэлсу, нашему переводчику (и другу), потом получали ее обратно, чтобы сверить и отредактировать английский перевод, и только потом забрасывали в «Макмиллан», наше издательство. График был жесткий, книгу надо было сделать по-быстрому – сдать английский вариант в три месяца, чтобы успеть при жизни героя. Бывали дни, когда я не успевал заскочить в сортир – мочевой пузырь, слава богу, железный.

Так вот, Лена запаздывала со своими кусками – не потому, что копуша, а потому что ставила перед собой художественно более сложные задачи. Я занимался политикой, Лена – психологией. И оказалась права: просечь кремлевские интриги только на идеологическом или политическом уровне – невозможно. Коварство, подсидки, слухи, заговоры – чтобы понять механизм интриги, нужен был автор «Макбета», «Короля Лира», «Ричарда III», «Генриха IV», но Шекспира под рукой не было, и за эту адову работу взялась Лена.

Особенно ей удалась глава «Кавказские черновики Андропова». Для того, чтобы совершить кремлевский переворот, шефу КГБ Андропову надо было сначала отрепетировать его в кремлевских сатрапиях, и вот он тайно помогает своим субординатам шефу КГБ Азербайджана Гейдару Алиеву и шефу грузинской милиции Эдуарду Шеварднадзе подсидеть своих партийных боссов и занять их места, что потом сделал сам, но уже в масштабах всей империи. Клепикова работала над этой главой именно как прозаик, а не как политолог, потому что на политологическом либо публицистическом уровне интрига ну никак не схватывалась. Когда книга вышла, американские рецензенты на все лады расхваливали нас именно за эту главу, а я чувствовал себя крошкой Цахес, который присваивает чужие достижения.

Пару слов об «американе» Елены Клепиковой – ее радио-скриптах и газетных эссе, посвященных Голливуду, американскому ТВ, литературе, масскультуре, искусству, мини-повести о Линкольне, наконец самой жизни в новой стране обитания и, конечно же, археологии, одной из российских профессий самой Клепиковой. И хотя описанные ею археологические раскопы разбросаны по всему белу свету – от древней Иудеи до Крита, Кипра и острова Святой Пасхи, археологи-первооткрыватели – сплошь американцы, не говоря уже о спонсорах.

Печатались эти эссе и по-английски, но их главный адрес все-таки – слушатели и читатели России либо русскоязычники Америки. Даром что ли они составляют две трети ее большой «риполовской» книги «Отсрочка казни» (Москва 2008), а новые вошли в нашу соавторскую книгу в том же московском издательстве под двойным названием «США. Pro et contra. Глазами русских американцев». Тогда как американским читателям адресованы главным образом «русские» по сюжетам статьи, которые печатались в престижных американских газетах – от «Нью-Йорк Таймс» и «Чикаго Трибюн» до «Лос-Анджелес Таймс» и «Уолл-Стрит Джорнал». В одном интервью, на вопрос «Почему вы стали журналистом?» Клепикова ответила: «Поневоле». И пояснила:

– По двойной неволе. Я всегда, с позднего детства, воображала себя писателем. Никогда поэтом, только прозаиком. Это была навязчивая жгучая идея. По ряду причин прозаиком на родине я не стала, не успела, хоть и написала пару вещей. Стала литературным критиком. Смею думать – неплохим. Это была первая неволя. В краткий период нашего диссидентства, мы с мужем образовали в Москве первое в советской истории независимое информационное агентство «Соловьев-Клепикова-Пресс», наши регулярные бюллетени широко печатались в мировой, главным образом американской печати, а однажды статья про наше пресс-агентство вместе с портретом его основателей появилась на первой странице «Нью-Йорк Таймс». В обратном переводе наши сообщения и комментарии возвращались в Россию по вражьим голосам. Это была первая и довольно опасная вылазка в журналистику. Слава богу, обошлось. Журнализмом всерьез занялась в эмиграции. Статьи в американских газетах и журналах, позднее – в русскоязычной прессе, политологические книги (совместно и опять под нажимом Владимира Соловьева) – это был неплохой, хотя и трудоемкий способ зашибить сперва копейку, потом – большие деньги, а потом (и теперь) – снова копейку. Сладость была в том, что работала (так думалось) все-таки на ниве любимой словесности, по словесному ведомству.

Статьи пишутся не для себя и не в стол, а – на публику. Газета по жанру своему – публичный дом, где читатель выбирает что ему по вкусу и интересу. В газетных статьях – гул диалога, убеждения, скандала, спора. Лучшие из них – мухи-однодневки, но они делают погоду на этот день. Это я к тому, как трудно журналисту, не нашедшему себе читателя. Он обречен на монолог, на онанизм, противоестественный в его профессии.

Не обязательно метить в кумиры читающей публики. Кумирство это дорого обходится – как балерина день-деньской на пуантах. Но любой журналист идет на связь с читателем, прямо заявляет о своих намерениях общаться. Где есть таланты, там есть и поклонники. И очень желательно, чтобы эти поклонники не страдали застенчивостью или косноязычием, а выражали свое преклонение перед любимым журналистом во всеуслышание и почаще. Любому газетчику необходима эта смычка с читателем. Без читательской поддержки (плюс, минус – без разницы) он теряет пафос и самоуверенность, совершенно необходимые в его ремесле.

И, мне кажется, если журналист намерен жечь сердца «глаголом», то он работает не по своей специальности. Это старинная и даже древняя привилегия поэтов. Изначально, у Пушкина, пламенное витийство относится к пророку, иносказательно – к поэту, но никак не к журналисту. У журналиста под рукой совсем другие зажигательные средства для публики. Задача газетчика – информационная, просветительская, расследовательская или комментаторская. Точка.

Не представляю свою жизнь без писательства и журналистики… А пожизненный пенсион – заместо любимой работы – это слишком спокойно, мертво. Ведь спокойный и покойный – одного корня.

Оба эти метода – взгляд издалека и вблизи – объединены в документальном рассказе о Довлатове, который существует в видео- и бумажном вариантах. Один вошел в мой фильм «Мой сосед Сережа Довлатов», другой в наши совместные московские книги «Довлатов вверх ногами», «Быть Сергеем Довлатовым» и «Довлатов. Скелеты в шкафу» и в «Путешествие из Петербурга в Нью-Йорк. Шесть персонажей в поисках автора: Барышников, Бродский, Довлатов, Шемякин и Соловьев с Клепиковой»». Соответственно: «В яблочко времени» и «Трижды начинающий писатель». По единодушному признанию зрителей и критиков, «довлатовская» глава Клепиковой в фильме и в книгах признана лучшей, а рецензент «Нового русского слова» Вадим Ярмолинец назвал эту киноновеллу «блестящей». Объяснить это только тем, что в отличие от меня и других вспоминальщиков, Лена знала Довлатова во всех трех его топографических инкарнациях – питерской, таллинской и ньюйоркжской, было мне как соавтору соблазнительно, но поверхностно. Как и в наших политических книгах, в книге и в фильме про Довлатова я выступаю как публицист (в данном случае мемуарист), в то время как Клепикова – как психолог, как прозаик. Замечательно в этом ее портрете само сочетание великолепной прозы с цепкой памятью и точным глазом мемуариста. Проницательный биограф, Клепикова достигает физической зримости не только облика, но и образа своего героя, которого знала во всех трех городах, на которые распалась его нелегкая судьба. Портретист высокого класса, она создает незабываемый трагический портрет Довлатова.

Появляется Довлатов и в прозе-фикшн Елены Клепиковой – в ее повести «Невыносимый Набоков» и рассказе «Лебеди Летнего сада», написанных в Нью-Йорке о Ленинграде и составляющих цикл-складень с вымышленным героем Коротыгиным в качестве главного. Трагический парадокс в том, что Коротыгин не просто андеграундный и тайный ото всех писатель, он еще официально числится редактором молодежного журнала «Аврора», безуспешно пытаясь протолкнуть в печать стихи Бродского и прозу Довлатова, причем последний, не подозревая о подпольном писательстве Коротыгина, возмущается его советом писать в стол:

«Я – писатель-середняк, упирающий на мастерство. Приличный третий сорт. Массовик-затейник. Неизящный беллетрист. У меня нет тяги в будущее. Я – муха-однодневка, заряженная энергией и талантом, но только на этот день. А ее заставляют ждать завтра и послезавтра. А вы предлагаете мне писать для себя и в стол. Не суйтесь, куда не годитесь!»

И то, что Довлатов так с ходу отметает Коротыгина с литературного порога, не разглядев в нем родимых примет, саднит Коротыгина еще больше.

Здесь угадывается опять-таки тайный автобиографизм прозы Клепиковой, несмотря на гендерную подмену. Ведь это она – как и ее герой – работала редактором в отделе прозы «Авроры», где и встречалась с питерскими писателями, включая Довлатова и Бродского, и тот даже начал свой нам заздравный стих: «Позвольте, Клепикова Лена, пред Вами преклонить колена», взятый шутливым эпиграфом к этому эссе. И, понятно, мало кто тогда подозревал в Елене Клепиковой тайную писательскую страсть. Разве что ее муж, но ему в этом очерке пристало больше помалкивать.

Взамен – слово питерскому писателю Илье Штемлеру (из его рецензии в ньюйоркжском «Новом русском слове» на публикацию рассказов Клепиковой в петербургском журнале «Нева»):

«Помнится, в моей ранней литературной жизни я был вхож в журнал «Аврора», редакция которой размещалась на Литейном проспекте. Отделом прозы заведовала миловидная всегда доброжелательная сероглазая девушка – предмет воздыханий многих молодых писателей. Так вот, эта самая завпрозой Елена Клепикова и ответила сейчас на вопрос – кто такой редактор? Редактор – это не состоявшийся «до поры» писатель. «До поры!» Одному, чтобы наступила эта пора, не хватает жизни, другой же становится писателем – как стала им сама Елена Клепикова.

Эти два рассказа вернули меня в петербургскую жизнь андерграунда 60-х – 70-х годов, в ту жизнь, которую я знал по опыту своих друзей писателей-нонконформистов. Что и дает мне право судить о достоверности поведения общего героя обоих рассказов писателя Коротыгина. Изнуренный запойным чтением запрещенного Набокова и завистью к мастерству великого писателя, Коротыгин как бы превращается в его творческую тень…»

Я бы уточнил: не мастерство, а магия, волшебство, не преодолев которые невозможно встать на собственные ноги. С этой сокрушающей любовью и связана критика Набокова – чтобы освободиться от его гипноза, самоутвердиться, стать самим собой.

Относится это и к вымышленному герою Коротыгину и к вполне реальной Елене Клепиковой. Органично вросший в ткань прозы критический портрет «невыносимого» Набокова – полагаю, лучшее из того, что я читал о нем. С любовью, но без оторопи, восторженно, но трезво и критически. Здесь ей в помощь многолетний опыт литературного критика – живя в России, она регулярно печатала статьи и рецензии в «Новом мире», «Юности», «Звезде», «Неве», а здесь – в «Новом русском слове», «Русском базаре», «Панораме», «В новом свете», «Королевском журнале», «Континенте». Плюс радио-скрипты для «Либерти».

Сам по себе сюжет «Невыносимого Набокова» – необычен. Преодолев в себе Набокова, Коротыгин пишет собственный роман и даже публикует его, но весьма, мягко говоря, парадоксальным образом: его друг вывозит рукопись за кордон и издает роман под своим именем. И вот уже Коротыгин слушает написанное им по «Голосу Америки». Жертва предательства, Коротыгин настолько верен литературе, что даже такой, извращенный, способ связи с читателем его в конце концов устраивает: «А ведь открыт! – печально ликует Коротыгин. – В том-то и дело, что открыт уже скоро четвертый год – пусть и не родным читателем, пусть и без его, Коротыгина, законного авторства, – но какое ему дело, под чьим именно именем шикарно выпевал диктор «Голоса Америки» его собственную прозу». И Коротыгин продолжает посылать своему лжедругу новую прозу. Так сказать, доведенный до абсолюта пушкинский принцип «Служенье муз не терпит суеты». В данном случае, служение литературе оказывается выше личного честолюбия.

Повесть «Отсрочка казни», выходившая в отдельных книгах и серийно печатавшаяся в «Панораме» и «Континенте», – несомненно, самая сильная и увлекательная проза Клепиковой. Композиционно сложное и метафорически насыщенное произведение с двумя местами действия – Нью-Йорк и Ленинград, но последний дан сквозь двойную призму времени: брежневского застоя и сталинского террора. Сюжет второго ретро – скорее ретрофутуро – необычный и сильный: как время опережает реабилитированного концлагерника, который и выжил только благодаря жажде мести следователю-мучителю.

Повесть читаешь не отрываясь, буквально на одном дыхании. Чему способствует точная сюжетная разработка с элементами детектива. Там действует эдакий постаревший Раскольников – Саня Петров, попавший в эмиграцию и одержимый идеей мести, которую таинственно и жутко осуществляет, тогда как другой персонаж этой повести ее проваливает, губя себя. Страшная месть – как единственное средство исцеления и спасения жертвы.

Мало того: отстаивая уникальность и вдохновенность родного города, автор, в лице своего героя Петрова, устраивает очную ставку Петербурга с Нью-Йорком. Побеждает, конечно, и без всяких усилий, колдовской и ни с чем не сравнимый город на Неве – а не на Гудзоне.

Вот еще одна, почти уже драгоценная сейчас, на пейзажном безрыбье нынешней российской прозы, авторская мета Клепиковой – внимание и любовь к природе, тонкий лиризм природных описаний. Как она сама пишет, «лакомка до природных зрелищ и видов». Вплоть до того, что эта «родственная короткость с природой» спасает ее героя от самоубийства. Тут будет и «окно в шестом этаже, принявшее на себя весь закат», и мыло «Земляничное», пахнущее «именно лесной, обочиной земляникой», и «шершавый лист земляники, когда ягода уже съедена – это был, помнится, колючий, в рубчик, шевиотовый лист, обдирающий губы», и список всех родов и видов облаков, включая «облако, похожее враз на цветочную клумбу». Как тут не помянуть такого облачных дел мастера, как Набоков – обозначим традицию, от которой открещивается Клепикова, но следует ей, единственная из русских писателей. Как и набоковскую, живописную, расцвеченную метафорой и образностью, прозу Елены Клепиковой хочется цитировать и цитировать. Ограничусь одной цитатой, построенной по всем правилам стилевого контрапункта:

«Его первый самостоятельный выход на Невский проспект, весь в кромешном ужасе мороза, в инее, кашле, дымах, истошном визге санок по песку, в махровом сукровичном солнце, повисшем за Адмиралтейством, когда он, скуля в воротник, задыхаясь от щетинистого и твердого, как стена, воздуха, перебегал от дома к дому и – в парадную согреться, отдышаться – до магазина «Учебные пособия», где контурных карт не оказалось».

Само собой, у Клепиковой-прозаика есть и свои недостатки, которые суть продолжение достоинств. Случаются провалы в композиции, метафорическая и эпитетная густота, сквозь которую приходится пробираться, и порою даже некоторая зашифрованность реальности из-за авторской боязни трюизмов – что угодно, только не называть вещи своими именами! Однажды мы прогуливались в Комсет-парке на Лонг-Айленде, и Лена сказала: «Челобитчики», указывая на стаю щиплющих траву гусей. Вот ведь – если Лена не употребит эту метафору в прозе, гуси так и останутся непоименованными.

Не физическим отсутствием Клепиковой в России, а скорее отсутствием в России литературного процесса как такового можно объяснить, что ее проза, здесь и там издаваемая, не стала событием в культурной жизни страны. Конечно, жаловаться ей грех. Клепикова была номинирована на престижные премии. Появились серьезные и весьма положительные рецензии. К примеру, упомянутая статья Ольги Кучкиной в «Комсомольской правде» была вопросительно, но без никакой иронии подзаглавлена: «У Набокова появился наследник?», а ответ содержался в последней фразе: «Талант Елены Клепиковой победил». А что касается повести «Невыносимый Набоков», который в сюжетной связке с рассказом «Лебеди Летнего сада», как цикл, печаталась в периодике по обе стороны океана и сама по себе получила восторженные отзывы. Ньюйоркжский еженедельник «Русский базар» писал о «крепкой метафорической прозе высокой пробы и индивидуального чекана». «Новое русское слово»: «Рассказы впечатляют еще и потому, что в них помимо вымышленного героя фигурируют и реальные – тогда еще молодые – Бродский и Довлатов…». О том же – калифорнийский еженедельник «Панорама» – что «реальные Довлатов и Бродский – вместе с сюжетной экстраваганзой – придают крепкой, зрелой талантливой прозе Елены Клепиковой особый пусть даже несколько фривольный интерес».

Последний довод оспаривала рецензент «Комсомольской правды»:

«Фривольного интереса нет – есть просто интерес. …Проза бывшей ленинградки Елены Клепиковой в самом деле весьма любопытна. Прежде всего это не женская проза. Холодный ум, отсутствие всякой эмоциональности, острая наблюдательность, владение словом и стилем выводят ее из разряда женской».

Цитируемая рецензия так и называлась – «Неженская проза».

Соглашаясь, само собой, с высокой оценкой прозы Елены Клепиковой, не могу признать верной ее характеристику. С точностью до наоборот – эта проза держится на высоком эмоциональном напряге, именно на лирической ноте, а потому не нуждается в сентиментальных подпорах. Истинная, глубокая эмоция чурается внешних проявлений, она заявляет себя художественно, стилево, метафорически, как угодно – только не прямоговорением. Когда появились первые фильмы Трюффо и Годара, их тоже поначалу упрекали в недостаточном лиризме, не улавливая нового языка, который принесли в кинематограф представители «Новой волны». Что же касается скальпельного аналитизма Елены Клепиковой, касается ли он поколенческих черт или характеристики литературного письма Набокова, то он не противоречит лиризму, а укрепляет его, возводит на более высокий уровень. Взять того же Достоевского, уроки которого особенно ощутимы в повести Клепиковой «Отсрочка казни» (ее главного героя я уже назвал состарившимся Раскольниковым) – разве глубина философских прозрений уменьшила эмоциональный накал «Братьев Карамазовых» и «Идиота»? Да и само деление прозы на женскую и неженскую достаточно условно: есть проза – и есть непроза. Крепкая, зрелая, сильная проза Клепикова – не побоюсь сказать – примыкает к высоким образцам русской литературы, а та никогда не разделялась по гендерному признаку.

Я говорю «проза», объединяя под этим именем разножанровые произведения, включая мемуары и даже публицистику. В том и дело, что между фикшн и нон-фикшн у Клепиковой нет демаркационной линии, нет особой разноты – редчайший случай в современной литературе. Появление в ее вымышленных рассказах и повестях вполне реальных Набокова, Бродского, Довлатова, Кушнера, Битова придает прозе Елены Клепиковой пусть не фривольность, но достоверность, автобиографизм и головокружительный сюр – даже там, где автор и рассказчик гендерно различны. С другой стороны, мемуарная проза либо документальные вкрапления о Довлатове, Бродском, Битове, Евтушенко несут индивидуальное, именно художественное тавро автора – в языке, в стиле, в приемах, в метафорах, аналогичных тому, который заявлен – и проявлен – в «чистой» прозе, прозе-фикшн, прозе как таковой. В том же портрете Довлатова автор точным и емким словом схватывает трагическую сущность этого ироничного прозаика, чья жизнь и судьба оказалось расколота вынужденной эмиграцией. На примере Довлатова, Елена Клепикова показала трагизм судьбы писателя без читателя, который пришел к нему только посмертно – вместе со славой.

Уж коли об том зашла речь, то Клепиковой не только в документальной, но и в вымышленной прозе удается с удивительной глубиной и психологической тонкостью передать этот трагический раскол русской культуры последней четверти прошлого века даже в тех случаях, когда ее герои безвыездно живут в России, а тем более – когда они оказываются в культурной диаспоре. Пользуясь заезженным выражением Генриха Гейне, трещина мира проходит сквозь сердца ее героев – реальных и вымышленных.

Даже в портрете самого вроде бы удачливого представителя этой генерации русской культуры Иосифа Бродского, образ которого мелькает в ее рассказах, повестях и воспоминаниях, Клепикова удачно избегает аллилуйщины и амикошонства, давая портрет беспристрастный, сложный и противоречивый, с взлетами и падениями – как творческого, так и морального порядка. Лена хорошо его знала еще с питерских времен, дружила, а однажды даже – прошу прощения за пикантную подробность – тот ее пьяненькую приводил в чувство на февральском снегу в нашем дворе на 2-ой Красноармейской, а потом, отстранив мужа и других добровольцев, тащил на руках на крутой четвертый этаж – это с его-то сердцем! – о чем Лене известно с моих и других гостей слов. Время от времени я ей советовал назвать мемуар про Бродского: «Он носил меня на руках», хоть это и случилось всего один раз. Насколько я знаю. А что, неслабо – я о названии. А как насчет чувства вины? В конце концов, Лена послушалась своего мужа, что с ней случается крайне редко, и так и озаглавила главку своего мемуара о Бродском.

Шутки шутками, но портретный жанр – это то, чем Клепикова владеет виртуозно. Реальные персонажи вылеплены автором именно с художественной убедительностью, во всей их сложности и амбивалентности.

Еще раз слово критику «Комсомольской правды»:

«Эти расчеты с ближними, отлично написанные, приобретают другой оттенок, когда наступает время расчета с самым ближним – собой. В повести «Очень жаль» (иногда под названием «Демонстрация») действует так же холодно и великолепно выписанная противная и несчастная десятилетняя девочка Саша. Ее отношения с отцом, психом и пьяницей, делают убедительной догадку о чисто биографической детали. И вдруг – несколько финальных строк, неожиданное откровение ничуть не лирического автора: «Так и идет она в моей памяти, жалкая, много о себе думающая девчонка, сокровище мое, несчастье-счастье, пустое обещанье мне».

Кто так свидетельствует о себе, имеет право на свидетельство о других. На равных».

У Клепиковой-прозаика цепкий взгляд и точное слово. Не только литературные персонажи, но и время дано ею емко и полно – в щемяще-узнаваемых деталях и в концептуальной сути. Ее тексты тесно сцеплены между собой, психологически, семантически и метафорически перенасыщены, это как бы эссенция в чистом виде. Другому бы этих сердечных и визуальных замет хватило на пару-тройку объемных томов. Вспоминаю четверостишие Фета на книжку Тютчева:

Но муза, правду соблюдая,

Глядит – и на весах у ней

Вот эта книжка небольшая

Томов премногих тяжелей.

С той только поправкой, что у Елены Клепиковой уже достаточно книг, и они отнюдь не легковесны – ни в прямом, ни в переносном смысле.

В.С.

Нью-Йорк

Владимир Исаакович Соловьев – известный русско-американский писатель, мемуарист, критик, политолог.

Комментариев нет:

Отправить комментарий