Параллельная реальность

Среди интересных навыков, которыми владели советские граждане, была способность читать между строк. Крупицы информации о происходящем в стране и мире люди умудрялись извлекать из обычных советских газет. Но вряд ли кто‑либо принимал написанное там за чистую монету. Само собой разумелось, что, разворачивая газету, читатель разворачивал многослойную обертку из идеологии, пропаганды и политкорректности, внутри которой чаще всего ничего нет. Случавшиеся же порой вариации в чугунном орнаменте стандартных формулировок в том или ином событийном и политическом контексте могли обнаружить просвет в плотной идеологической завесе, за которым брезжила реальность. Далее газету можно было использовать как оберточную бумагу. Акт потребления печатной продукции был, таким образом, видом концептуального перформативного искусства.

Посол США в СССР Уильям Аверелл Гарриман (1943–1946) в своих записках отмечал опасно высокий уровень общего гуманитарного образования среди широких масс советского населения. Он полагал, что власть создает себе этим проблемы, и задавался вопросом, идет ли она на риск обдуманно.

Но при всей своей опасной искушенности советские граждане наивно полагали, что предвзятость и необъективность — прерогатива советских СМИ. В «свободном мире» такого, разумеется, не бывает. «Там» и «оттуда» резали правду‑матку в лоб, поверх барьеров. Нередко мы считаем так и сегодня.

Конечно, это не совсем так. Резать правду‑матку в лоб в цивилизованном обществе в принципе считается не слишком вежливым. Не говоря уже о политике: это было бы и неоправданно, и глупо.

Так что ситуация с основными мировыми СМИ сегодня сравнима с положением дел при развитом социализме. Сквозь «белый шум» все более примитивных идеологических и пропагандистских клише в лучшем случае можно что‑то разглядеть между строк.

Это давняя почтенная традиция, например, в Англии. Умение писать между строк, говорить между слов, строго выдерживая нормы политической корректности, здесь считается признаком высокой культуры и цивилизованности, а не свидетельством тирании или цензуры.

Наряду с этим в Британии существуют архаичные и довольно рискованные практики эпохи колониализма‑империализма. Среди них — так называемое «правило 30 лет», согласно которому документы из правительственных канцелярий, не засекреченные специальным образом, по истечении 30 лет передаются в национальный архив и становятся доступны широкой публике.

В соответствии с этим правилом в 2009 году достоянием гласности стал ряд правительственных документов — переписка членов парламента, дипломатическая переписка, — касающихся событий Исламской революции в Иране 1978–1979 годов и роли Великобритании в этих событиях. Обнаружившиеся факты спровоцировали тогда некий скандал, но затем были старательно заретушированы в общественной памяти и благополучно забыты всеми, за исключением узкого и, как правило, безукоризненно политкорректного академического сообщества.

Думается, сейчас, в свете ирано‑израильской войны, событий на Ближнем Востоке и позиции Великобритании в текущем конфликте, эти документы были бы засекречены — во избежание обнаружения параллелей и повторов. Хотя, возможно, британская публика уже настолько подготовлена, что никакая информация не представляет более опасности для общественного спокойствия: кто станет над ней задумываться и чертить какие‑то параллели?

В 1978 году посол Ирана в Великобритании Парвез Раджи обратился с письмом в британский МИД. Он заявил, что Би‑би‑си не только предвзята в своих репортажах о ситуации в Иране, но и является рупором пропаганды аятоллы Хомейни. Что персидская служба Би‑би‑си систематически занимается в Иране подстрекательской антиправительственной деятельностью, участвует в координации протестного движения, провоцирует насилие и кровопролитие. По некоторым сообщениям, Би‑би‑си передавала даже в эфир инструкции по изготовлению самодельных зажигательных бомб. «Мы шокированы таким положением вещей», — писал посол. Подобных его писем в британский МИД направлено было несколько.

Ситуация воспринималась в Иране настолько серьезно, что разработан был план подрыва двух находившихся на территории Омана ретрансляторов Би‑би‑си, работавших на средних волнах и обеспечивавших прием на всей территории Ирана.

В 2009 году Парвез Раджи дал интервью журналисту Би‑би‑си Майку Томсону для программы в рамках кампании по нивелированию резонанса от обнародованных документов 30‑летней давности. Вот фрагмент этого интервью:

— Би‑би‑си стала инструментом, распространявшим взгляды человека, целью которого было вернуть Иран в VII век. Каким бы образом они это ни преподносили, это звучало громко и четко — как голос оппозиции шаху.

— Насколько серьезным был ущерб, который это повлекло для выживания (правительства) шаха?

— Если вы спрашиваете, случилась ли бы Исламская революция без программ персидской редакции Би‑би‑си, то мой ответ: да. Разожгли ли передачи персидской редакции огонь (революции)? Тоже да.

Таким образом, посол Раджи утверждал: могли быть и другие способы выполнения задачи, возложенной на Би‑би‑си, но Би‑би‑си справилась.

В конфиденциальном сообщении от сентября 1978 года посол Великобритании в Тегеране Энтони Парсонс передавал, что иранское правительство располагает сведениями об осуществлении журналистами Би‑би‑си координации и руководства уличными протестами в Иране. Парсонс сообщал о своем растущем беспокойстве, поскольку под угрозу ставятся экономические интересы Великобритании.

А nbsp;экономическое сотрудничество между странами было на высоком уровне. Это касалось не только нефтяной, но и ряда других отраслей — аэрокосмической, атомной энергетики, машиностроения. Рос объем иранских инвестиций в британскую промышленность, благодаря чему создавались рабочие места. В условиях серьезного экономического кризиса, в котором находилась Великобритания в период правления лейбористов во второй половине 1970‑х, это имело важное значение.

Парсонс предложил отозвать тогдашнего корреспондента Би‑би‑си Эндрю Уитли из Тегерана, поскольку тот «находится под влиянием антиправительственных сил и персидская редакция транслирует его взгляды». Сам Уитли впоследствии с гордостью рассказывал, что во время революции часто видел на стенах в Тегеране номер своего домашнего телефона с призывом «звонить со свежими новостями».

Парсонс писал:

Единственным эффективным способом подхода к проблеме, который приходит мне на ум, было бы конфиденциальное обращение на министерском уровне к генеральному директору Би‑би‑си с целью убедить его в том, что передачи на персидском языке угрожают нашим интересам здесь.

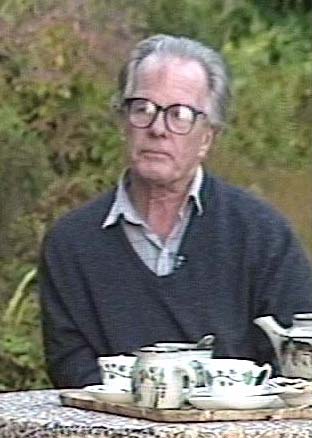

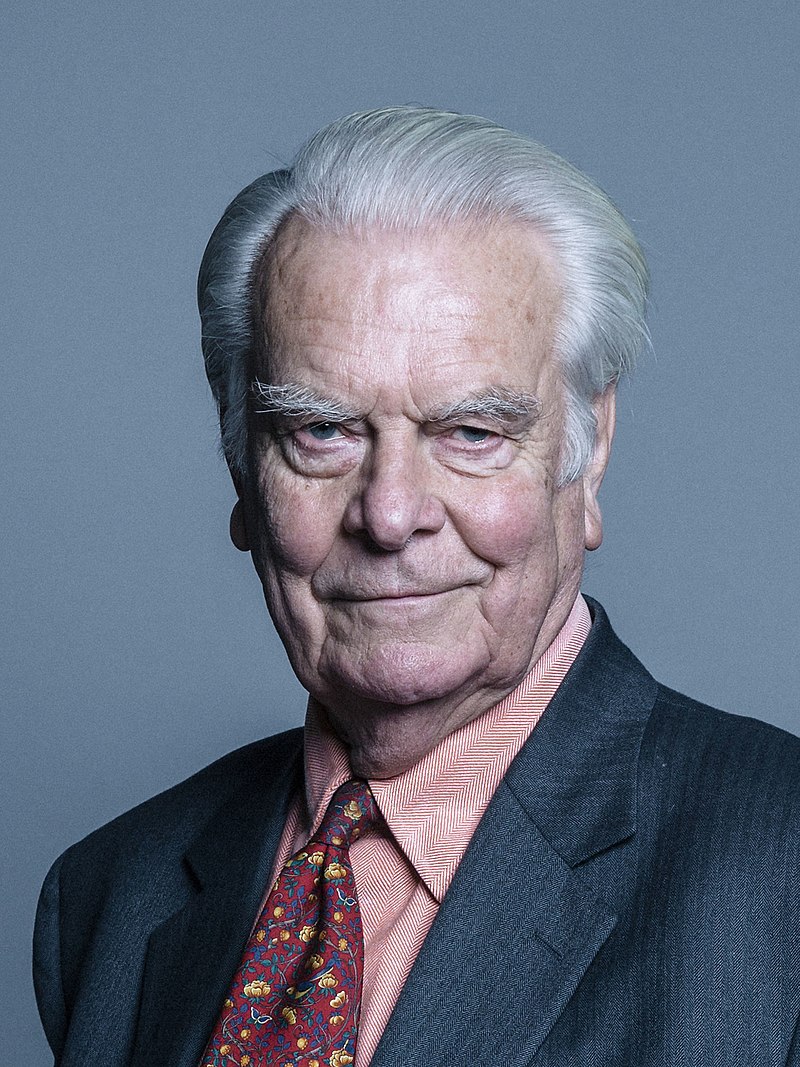

В 2009 году бывший британский министр иностранных дел Дэвид Оуэн, адресат сообщений Парсонса в 1978 году, также прокомментировал обнародованные факты — в своей безукоризненной манере, дипломатично, с аристократическими интонациями:

— Он был весьма зол на Би‑би‑си… Он был уважаемым послом, люди его любили и считали эффективным… Что‑то там шло вразрез с его либеральными инстинктами… Мы обязаны были относиться к этому серьезно.

— Желала ли Великобритания ухода шаха?

— Ну, мы не хотели, чтобы шах ушел. Но я думаю, у нас были некоторые сомнения относительно него. Нам не особенно нравилось то, что делал шах. Но мы считали, что альтернатива еще хуже. И я лично думаю, что революция и то, что произошло после нее, продемонстрировали истину.

Итак, по материалам сообщения посла в Тегеране министр иностранных дел Оуэн в 1978 году обратился к главе Би‑би‑си лорду Сванну с призывом придерживаться самых высоких стандартов объективности в репортажах о событиях в Иране.

Подобного рода обращения к руководству Би‑би‑си поступали и от ряда британских промышленных предприятий, и даже от офиса Маргарет Тэтчер, которая тогда была в оппозиции к правительству лейбористов.

Ответственным за редакционную политику персидской службы был Марк Додд, глава восточного отдела. Он рассказывал:

— На нас оказывалось довольно сильное давление со стороны промышленных кругов, при поддержке политиков…

— Из документов МИДа явствует, что Би‑би‑си преследовала цель свержения шаха.

— Ха‑ха‑ха!.. Деятельность Би‑би‑си тогда, как и сейчас, я уверен, не направлена против кого‑либо лично… Думаю, дело в том, что сам шах считал, будто Би‑би‑си работала против него. Некоторые люди путали причину со следствием и ошибочно полагали: поскольку что‑то происходит, должен быть некто, кто к этому каким‑то образом причастен… Наши профессиональные стандарты настолько высоки и всеобъемлющи, что я не думаю, будто мы делали тогда что‑либо неподобающее или могли делать… Я не утверждаю, что мы застрахованы от ошибок. Но ошибки, если они и были, были бесконечно меньшего масштаба, чем утверждают наши критики.

Внутреннее расследование тогда показало, что Би‑би‑си была непредвзята и объективна в своем освещении событий в Иране. Критики между тем настаивали: Британская радиовещательная корпорация не столько освещает события, сколько активно их формирует.

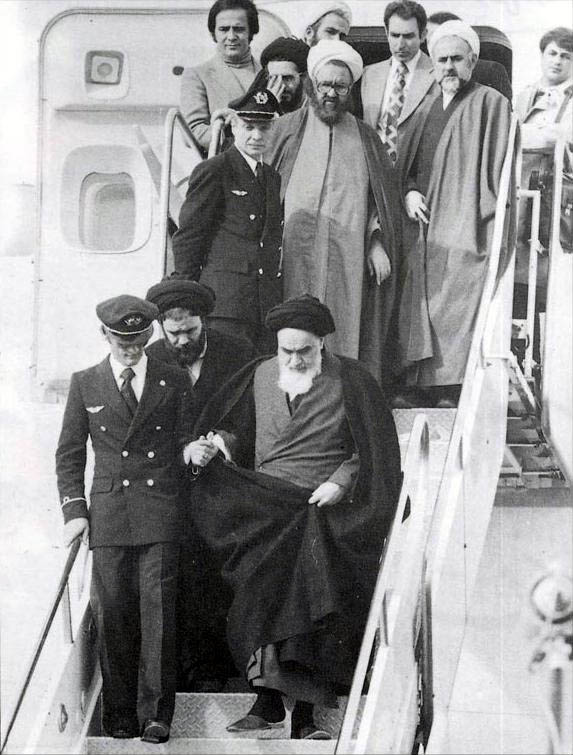

В 1979 году корреспондент Би‑би‑си в Париже взял интервью у находившегося в изгнании во Франции аятоллы Хомейни. Это интервью многократно транслировалось на Иран. Между тем аятолла выступил как вождь Иранской революции. И это было первое предоставление трибуны аятолле Хомейни в западном СМИ и в СМИ вообще. До того его книги, беседы и проповеди распространялись лишь в иранском «самиздате» и на подпольных магнитофонных лентах.

Глава отделения иранских исследований Стэнфордского университета Аббас Мелани, бывший тогда оппозиционно настроенным иранским студентом, так характеризует произошедшее:

Сложно представить, что могло бы придать большую легитимность фигуре Хомейни, более мощно заявить о его безусловном международном авторитете, не говоря о восприятии этого события в Иране. Это стало окончательной печатью, непреложным свидетельством позиции Великобритании в отношении правительства шаха и революции <…> Революция свершалась. Будущий король был уже коронован службой МИ‑6 Ее Королевского Величества.

Источники называли Джона Симпсона в качестве интервьюера Хомейни в Париже в 1979 году. Журналист Би‑би‑си Майк Томсон сообщил, что на самом деле интервьюером был Дэвид Перлман. Из беседы Томсона с Перлманом, состоявшейся в 2009 году:

Сейчас, задним числом, мы понимаем, что это было важное интервью. Тогда же мало кто на Би‑би‑си знал, кто такой Хомейни. Я помню, люди спрашивали друг друга: «Что значит аятолла? Кто этот человек? Как произносится “Хомейни”, как правильно ставить ударение?» Мы не предполагали тогда, что он придет к власти. Мы хотели, чтобы Иран стал демократическим <…> Мы собрались во дворе его дома, со всей его свитой и учениками. Они казались очень дружелюбными и гостеприимными. Им было явно приятно, что Би‑би‑си проявила интерес. Они провели нас в комнату, в которой мы сели на пол, скрестив ноги. Затем он вошел и тоже сел на пол, в метре от нас. Он вообще на нас не смотрел. Его лицо было словно высечено из гранита, никаких эмоций. Лишь этот голос… Общие темы (интервью) были (заранее) оговорены с людьми аятоллы. Я спросил об исламе, о религиозных меньшинствах. Я предположил, что религиозным меньшинствам не будет места (в новом Иране)… Аятолла ответил, но затем повернулся к своим людям. Они сказали мне: «Это необходимо прекратить. Если вы зададите еще один вопрос, которого нет в сценарии, мы остановим интервью». Я сказал: «Но нет никакого сценария». «Нет, сценарий есть», — ответили они. Я продолжил интервью <…> У нас не было такого намерения, но интервью действительно оказалось использовано Хомейни для достижения своих политических целей. В этом смысле интервью было неудачным… Были люди, которые знали намного больше, чем мы. И это было их решением — выпустить интервью в эфир.

Любопытное свидетельство. Сценарий был. Но рядовые сотрудники Би‑би‑си, как Дэвид Перлман, работали «втемную», их не посвящали даже в лишние детали относительно их непосредственных функций. Думается, слова стэнфордского профессора Аббаса Мелани о коронации Хомейни — не фигура речи. Тогда имеет смысл подумать, кто замыслил эту коронацию.

Обсуждая причины и динамику развития антишаховских настроений в Великобритании, профессор истории и политологии Витторио Фельчи в статье «“Гитлер наших дней”: антишаховский активизм и британская политика в отношении Ирана. 1974–1976» выделяет три силы, влиявшие на иранскую политику Великобритании.

Промышленные круги и политики, их представлявшие, стремились к поддержанию наилучших отношений с Ираном. Великобритания экспортировала в Иран вооружения, бронемашины, станки, высокотехнологичное оборудование, занимая 4‑е место по экспорту в Иран после США, Германии и Японии. По общему объему экспорта, который к 1976 году должен был достичь 1 млрд фунтов, Иран входил в десятку крупнейших экспортных рынков. Иран также активно инвестировал в британскую экономику. Благодаря этим инвестициям были созданы десятки тысяч рабочих мест на промышленных предприятиях Великобритании. Иран поставлял в Великобританию около 20% всей добываемой нефти. Доля иранской нефти в продукции British Petroleum достигала 40%. Великобритания также заключила соглашения с Иранской организацией по атомной энергетике (AEOI) о подготовке в Великобритании иранских специалистов по атомной энергетике, а также о проведении экспертной оценки британскими специалистами систем безопасности на двух ядерных объектах, построенных в Бушере немцами.

Второй мощной силой был политический истеблишмент в британском МИДе, также стремившийся поддерживать и развивать отношения с Ираном. К 1971 году Великобритания официально приняла решение уйти из региона Персидского залива, где ее влияние было определяющим на протяжении столетий. В дальнейшем британская политика должна была проходить в русле доктрины американского президента Никсона о «двух столпах», на которые опирались США в регионе Персидского залива для защиты интересов США и Великобритании. «Столпами» были Иран и Саудовская Аравия. А важнейшим фактором этой политики было противостояние с СССР на Ближнем Востоке.

Третья же сила, которая каким‑то образом оказалась наиболее влиятельной и определяющей, была любопытного происхождения и состава. К ней относилось радикальное левое крыло Лейбористской партии, прогрессивное левое студенчество, в том числе иранские студенты, обучавшиеся в британских университетах. Также туда вошли неправительственные организации, прежде всего Amnesty International , организованная в Лондоне в 1961 году, и Международная комиссия юристов (ICJ), основанная в Женеве. Вместе они выступили с повесткой защиты прав человека в Иране.

В Великобритании была развернута мощная антишаховская пропагандистская кампания. Правительство шаха обвинялось в самых злостных нарушениях прав человека, какие можно было вообразить. Это могло показаться странным на фоне других стран региона, но кампания уверенно набирала обороты. Важнейшим инструментом этой пропагандистской кампании была Би‑би‑си.

Радикальное левое крыло лейбористов выступало за разрыв экономического сотрудничества с Ираном по идейным соображениям. Прогрессивное студенчество выступало в поддержку иранских студентов, «мучеников режима» шаха, которого называли «Муссолини наших дней» и «новым Гитлером». И те и другие призывали к бойкоту бесчеловечного иранского режима. Политиков, выступавших за сохранение и развитие отношений с Ираном, сравнивали с Чемберленом, пошедшим на сделку с Гитлером. Amnesty International публиковала отчеты об ужасающем положении с правами человека в Иране.

Все это нам слишком хорошо знакомо: параллели с сегодняшним днем очевидны. Излишне напоминать и о нынешней роли Би‑би‑си. Скандалы тут следуют один за другим, что никак не влияет на работу организации.

Вообще, права человека как фактор международной политики вышли на арену с пришествием Джимми Картера: это стало реальным результатом левого протестного движения 1960‑х. О том, что американское протестное движение было взято под контроль и проходило под чутким руководством спецслужб, отрабатывавших на «детях цветов» технологию того, что впоследствии стало «цветными революциями», написано достаточно, в том числе теми, кто эти технологии разрабатывал.

Не будем подробно останавливаться и на рассекреченных недавно в США документах, представляющих роль администрации Картера в свержении шаха в несколько неожиданном свете: это переписка Картера с послом США в Иране Уильямом Салливаном и отчеты о миссии в Иране генерала Хайзера. Вернемся к нашим британским баранам.

Голос прогрессивного протеста против преступлений режима шаха неуклонно креп по мере развития в Иране «белой революции» — программы экономического развития и модернизации, которая превращала Иран в мощную современную экономическую державу. Это вызывало негодование борцов за права человека, поскольку экономические реформы в Иране не сопровождались «демократизацией». И это было совершенно невыносимо для британского прогрессивного студенчества, выходившего на демонстрации. С этим не могли мириться «новые левые», имевшие контроль над Лейбористской партией. Amnesty International и другие НКО били тревогу. Ну не было в мире более страшного врага демократии, более злостного нарушителя прав человека, чем правительство шаха!

Контроль над правительством шаха осуществляла всесильная в Иране спецслужба SAVAK. Она же проводила жестокие репрессии и подавляла демократические устремления иранского народа. Контроль над SAVAK, в свою очередь, осуществлял израильский «Моссад».

Тут мы подходим, вероятно, к истинной причине «демократического» протеста против правительства Ирана. Правда в том, что отношения Израиля и Ирана слишком успешно развивались. Израиль оказывал Ирану содействие во многих областях. В том числе «Моссад» действительно сотрудничал с SAVAK и помогал организовать ее работу с целью предотвращения террористической угрозы. А допустить экономическое усиление Ирана в политическом союзе с усиливающимся Израилем было никак нельзя. Это разрушало всю конфигурацию сил на Ближнем Востоке, выстроенную Великобританией, и означало утрату контроля за регионом.

В условиях противостояния с СССР в «холодной войне» прямая атака на Израиль была плохим вариантом. А вот свержение правительства шаха, ослабление Ирана, создание очага нестабильности, ослабляющего Израиль, выглядело оптимальным. Что и было осуществлено. Экономический ущерб, который должна была понести Великобритания, был необходимой сиюминутной жертвой ради достижения долговременных политических целей. Опять же, звучит знакомо.

Любопытно, что то самое революционное иранское студенчество, обучавшееся в престижных британских университетах, стало новой политической элитой Ирана. Можно упомянуть Аракчи, нынешнего главу иранского МИДа, выпускника Университета Кента, ряд ведущих дипломатов, Роухани и целые кланы иранских политиков.

В какой‑то момент ирано‑израильской войны, которую президент Трамп окрестил Двенадцатидневной, в прогрессивных СМИ случился «момент истины»: возникла откровенная паника. Произошло это, когда стало ясно, что США нанесут удар по ядерным объектам. В частных беседах представители СМИ не стеснялись в выражениях: дескать, «теперь иранской нефтью будут управлять из Иерусалима». Товарищ, товарищ! За что же мы сражались, за что мы проливали нашу кровь? Куда смотрят мировые державы?..

Когда стало ясно, что дальнейших атак не последует и смены режима не будет, все вздохнули с облегчением. Сионистам не удалось разрушить мировой прядок.

Война всегда обнажает противоречия между реальными силами, стоящими за политическими процессами, и обнаруживает сами эти силы. Интересны в этой связи заявления Трампа в отношении различных сил внутри самих США и их представителей, как назначенная им же директор национальной разведки Тулси Габбард. «Она ошибается», — коротко сообщил Трамп. То же самое сказал он и в отношении экспертного заключения сначала о ситуации с ядерной программой Ирана, а затем о ситуации с ядерными объектами после бомбардировок: «Они ошибаются». Последовательность позиции Трампа видна и в отношении влияния на политику различных НКО, что проявилось, среди прочего, в отказе от финансирования USAID. Мы видим, что Трамп пытается сбалансировать интересы всех заинтересованных участников на новых условиях. Можно сказать, что он действительно стремится к миру. И Израиль в его видении — одна из составляющих этого баланса.

Василий Гроссман в своей книге «Жизнь и судьба» писал о том, что антисемиты всегда обвиняют евреев в собственных грехах, проецируя на евреев свои худшие черты и поступки. В этом смысле обвинения Израиля в «колониализме» — это классический антисемитизм. Другое дело, что это антисемитизм продуманный и выверенный, за ним — опыт многовекового колониального владычества на Ближнем Востоке. Именно от этого реального, старого и доброго колониализма страдает по сей день народ Ирана. Эта параллельная реальность, которая столетиями затягивает в себя ресурсы, кровь и слезы Ближнего Востока, должна наконец уйти в прошлое.