Трамп подпишет указ о снижении цен на лекарства до 80%

Фото из СМИ

ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа сразу после того, как заложника Идана Александра доставили в пределы "зеленой черты".

«Яд ва‑Шем» — мемориал Катастрофы и героизма, здесь хранят не просто имена, а, кажется, само дыхание людей.

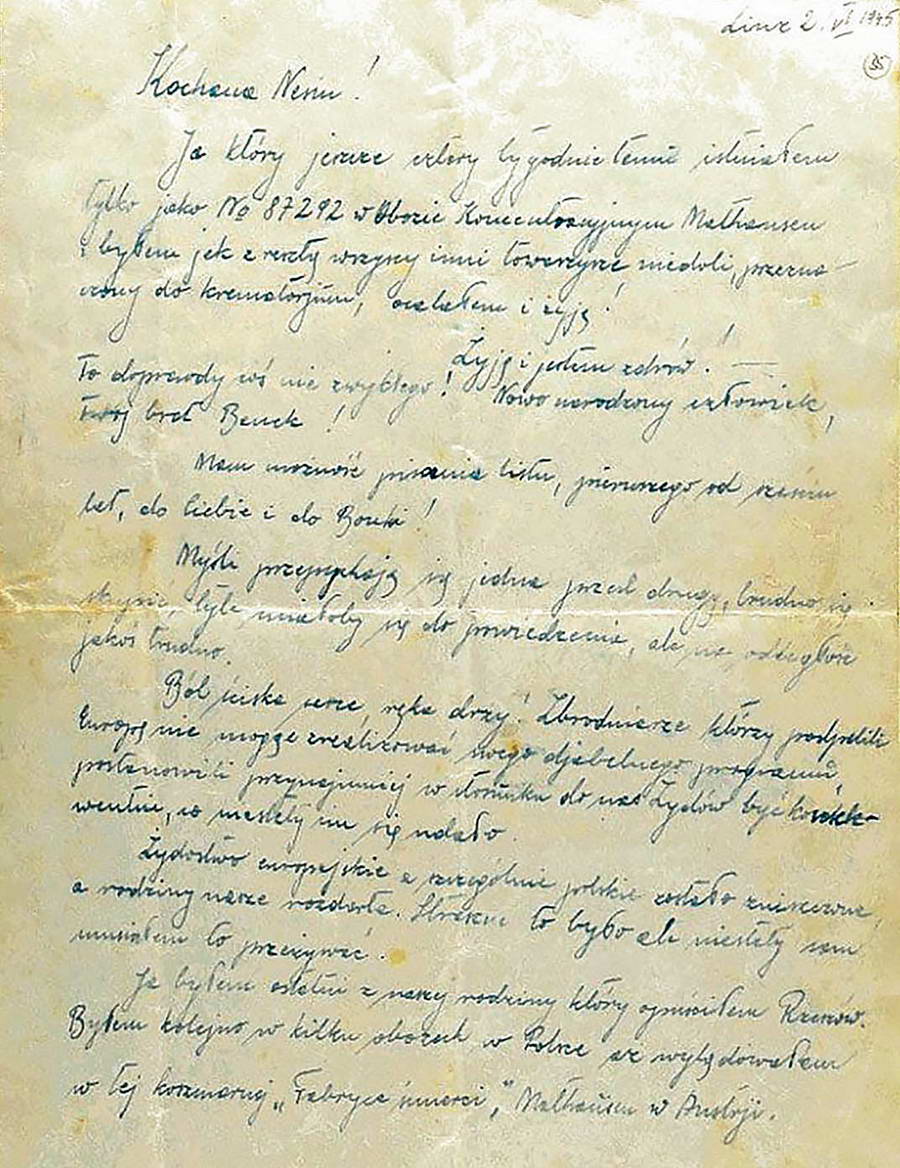

Проект «Первые письма» собирает тексты, написанные выжившими в 1945 году, сразу после освобождения. Это не воспоминания, не мемуары, не «работа над травмой». Это выглядит как констатация нестерпимого настоящего. Когда пепел еще лежит на плечах. Когда рука не держит ручку. Когда человек еще не уверен, что он человек.

Они писали своим родным или тем, кто, возможно, остался в живых. Писали, не зная, прочитает ли кто‑то их послания. Писали, потому что иначе внутри было слишком тихо — и слишком громко. Писали так, как выдыхают.

Проект собирает эти письма.

Некоторые из них — на обрывках бумаги. Некоторые без адресов, без дат, без имен.

И все — с одной главной мыслью между строк: «Я жив. Я живой».

Дорогая Неся!

Я, который только четыре недели назад существовал как № 87292 в концлагере Маутхаузен, как и все остальные, был предназначен для крематория, но я выжил и жив!

Я жив и здоров! Это нечто необычайное!

Новорожденный человек — твой брат, Бенек!

У меня появилась возможность написать письмо — первое за многие годы — тебе и Бронке!

Мысли толкаются друг в друга, очень трудно сосредоточиться, так много нужно сказать, а на расстоянии — невозможно. Боль сжимает сердце, рука дрожит!

Преступники, разделившие Европу, не смогли воплотить свой дьявольский план полностью, но, по крайней мере, с евреями они были последовательны. И, увы, преуспели. Европейское еврейство, особенно польское, уничтожено. Наши семьи — разорваны. Это было ужасно, и, к несчастью, мне пришлось пройти через это самому…

У меня нет никакой информации о моих близких. Я обратился в Красный Крест, чтобы разыскать их.

Очень хочется быть дома, может быть, там я найду кого‑то из своих, узнаю что‑то.

Но я решил не возвращаться в Польшу насовсем — такой путь сейчас невозможен.

Поэтому на время отказываюсь от этой надежды.

Сердечный привет —

Бенек

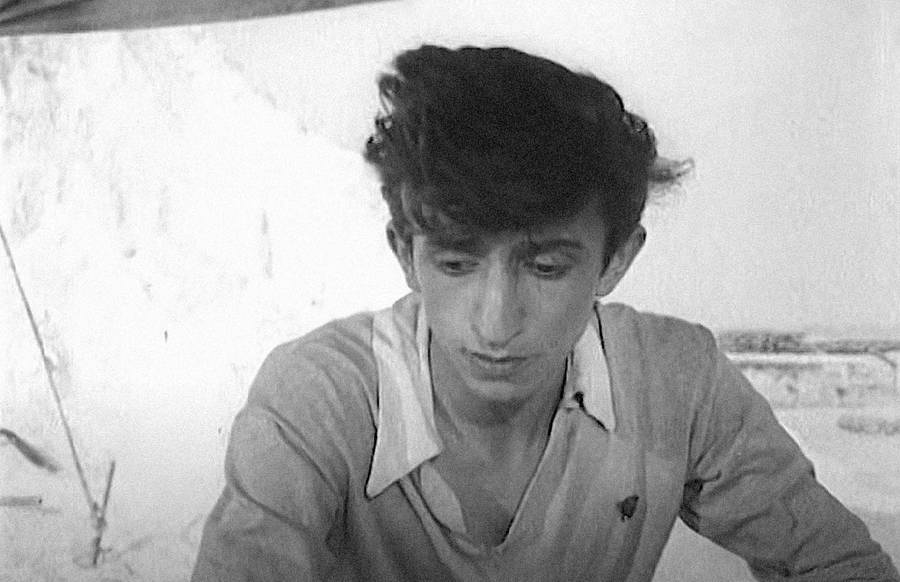

Он еще не знает, что письмо его доживет до музея, что голос его будет услышан, а сам он станет не только свидетелем, но и спасителем.

Через несколько месяцев Бенек — уже Бернард — отправится в Италию и будет собирать еврейских детей, уцелевших на руинах Европы.

Затем он повезет их в Палестину.

И там, в Земле, которая тоже лишь начинает жить, он найдет ту, которой еще до войны сделал предложение. Она тоже выжила.

Они поженятся. Поселятся в кибуце. Переименуются: станут Цур. И построят всё заново: дом, жизнь, страну.

У них будет восемь детей. Один из них — Эли Цур, сегодня ему за 70.

И он из числа тех семи тысяч израильтян, кто передал артефакты Катастрофы в «Яд ва‑Шем».

«Они почти не говорили о войне. И я не спрашивал, — вспоминает Эли. — Мы молчали. Мы не хотели тревожить их раны».

Перед смертью отца он поехал вместе с ним в Польшу. Они посетили несколько лагерей. И без конца молчали.

Лишь позже, читая письма отца, Эли понял, что видел и чувствовал человек, прошедший этот ад в течение пяти лет — и проживший затем еще пятьдесят, с тем чтобы постоянно пытаться его забыть.

Наденко, я бы отдала всё, чтобы просто почувствовать твои руки — без слов.

Потому что всё, что я пережила за последние четыре года, невозможно рассказать. Это за пределами человеческого воображения.

Тот, кто видел Аушвиц, уже не станет человеком при жизни. Никогда.

Она говорит, что была с Фрицем и любила его. Но Фрица больше нет. «Газы».

Она говорит о матери: «Ее не стало».

И в этих сухих, скупых предложениях — целая бездна:

Самое прекрасное и божественное было отнято у нас самым зверским способом.

И дальше:

Странно, но мы выжили. Совершенно истощенные — я весила 32 или 34 килограмма, уже не помню.

Русские нашли нас — мы бежали к линии фронта.

Через Германию, Россию, Польшу, Венгрию, Словакию — я попала в Брно. В мае.

Ужас охватил меня. Город, в котором я родилась, был разрушен.

Я шла по улицам, что были мне так дороги, и плакала.

Родители мертвы. Макс мертв. Братья — где‑то на земле. Друзья мертвы.

Остались только два маленьких дома… но и в них уже нет жизни.

«Странно, но мы выжили». Да, странно. Не «героически» и не «благодаря». А просто вопреки.

Мои самые дорогие братья и сестра!

Мы получили ваши письма от 25 и 28 октября.

Я ваша сестра Хава, которая чудом избежала клыков этих чудовищных псов.

Что мне вам сказать, мои любимые?

Поверьте, я не знаю, с чего начать.

С преступлений? С разных способов убийства, которые они применяли?

Вы, наверное, уже читали об этом.

Те, кто не пережил этого, не могут понять.

Мы прошли ад.

Мы видели своими глазами, как наших родителей, братьев, сестер вели на бойню.

Мы сами ждали своей очереди — зная, что ничего не можем сделать.

Мы видели, как улицы утопают в нашей крови.

Да, мои дорогие, мы больше не люди.

У нас не осталось человеческих чувств.

Осталась только боль в сердце.

И не будет утешения — до самой смерти.

…Я спрашиваю себя: куда мне идти? Кого я встречу дома? К кому мне идти?

Дома — нет. Никого нет.

Только могилы. Только руины.

Я поехала домой — зная, что найду только пустоту.

Представьте, что значит ходить по городу, где мы все были вместе…

Каждая улица, каждая тропинка пропитана кровью.

Нужно быть крепче гвоздей, чтобы все это выдержать.

А мы сильны. И все же — окаменевшие. Замерзшие.

…Я заканчиваю письмо.

Будьте здоровы. Будьте сильны.

Ваша сестра

Хава

Я спешу послать тебе живое слово из мертвого мира.

Когда Ципора вышла за ворота Аушвица 27 января 1945 года, первое, что она почувствовала, была не радость, а вина.

Ее отец, дед, братья, дяди и тети умерли в гетто Лодзи.

Когда ее вместе с матерью привезли в Аушвиц, она видела, как мать отправили в газовую камеру.

А ее — молодую, сильную — оставили. Работать и жить.

И она выжила. Одна.

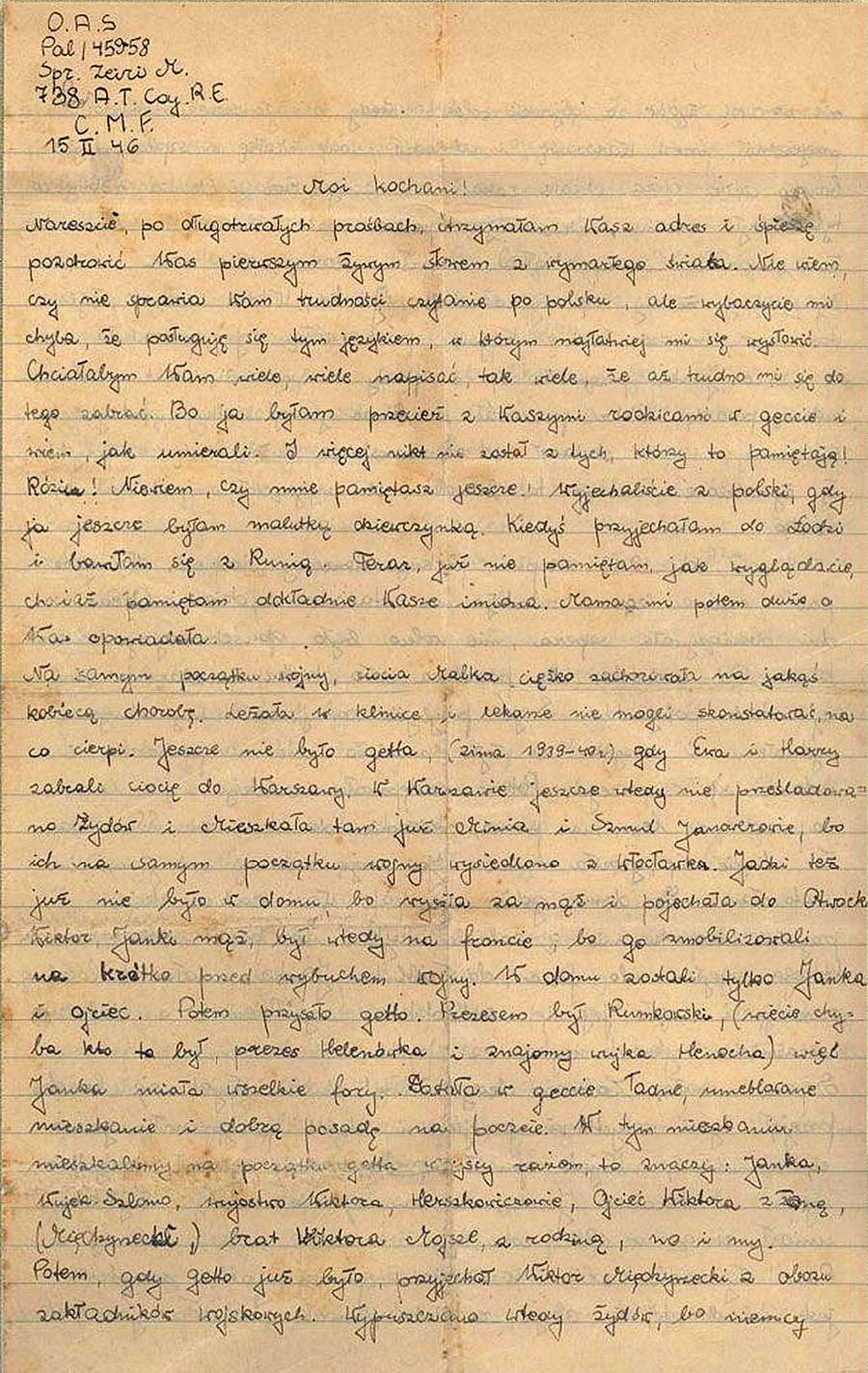

После освобождения Шапиро осталась в Польше, надеясь найти хоть кого‑то из родных. И только 13 месяцев спустя она нашла адрес кузины, сбежавшей в подмандатную Палестину.

15 февраля 1946 года она написала свое первое письмо как свободный человек: «Я спешу послать тебе живое слово из мертвого мира».

Она рассказывает, что вся ее семья погибла, что осталась только она.

А потом строчка, от которой сжимает горло:

Как я могла оправдать перед тобой то, что я целой вышла из львиной пасти…

Что видела тысячи людей, ведомых в газовые камеры…

Что эсэсовец отправлял меня обратно, не забрав в печь…

И я молилась.

Не о спасении.

О смерти.

Это не исповедь. Это объяснение своей жизни как случайности. И почти просьба о прощении:

Больше не буду писать такое. Буду писать счастливые письма.

Как будто это возможно. Как будто кто‑то так умеет.

Поверь мне, было бы благословением, если бы я не осталась в живых.

Ты никогда не сможешь этого понять… Даже если, не дай Б‑г, ты был бы там. Ты не сможешь постичь садизм и бесчеловечность.

Незадолго до начала войны она собрала всю свою семью за ужином. Попросила братьев — Нэда и Михаэля — бежать. Дала им немного денег. Сказала: «Вы дети. У вас есть шанс».

Они ушли и выжили: через Краков — через скрипку — через визу.

Сима осталась. Прошла Освенцим. Бежала с марша смерти.

Она выжила и написала.

Ее историю по этому письму воссоздали исследователи, строчка за строчкой.

Роберт Розетт, куратор «Яд ваШем», говорит: «Мы стали детективами. Мы работаем с обломками. Но мы всегда чего‑то будем не знать».

Многие письма полны надежд — отчаянных и почти невозможных.

Люди пишут, что поедут в Палестину, сделают алию, начнут новую жизнь.

«Я больше не нужен никому. Я один. Но я поеду. Я начну сначала», — пишет Гирш Брик.

В его крови — пепел. В его голосе — чаяние справедливости.

И его сын, Аарон Барак станет судьей Верховного суда Израиля, одним из строителей новой страны.

Некоторые письма обрываются. Они без даты и фамилии.

Мы забыли, что мы люди. Мы были не более чем количеством.

И никому не были нужны…

Это фрагмент — без подписи и продолжения. Как и миллионы других голосов — сломанных, сожженных, растворенных в воздухе.

История — это когда убивают, а потом помнят. Память же — когда живут вопреки.

И все, что они писали своей дрожащей рукой, было одним‑единственным криком:

«Я жив. Я живой».

И если ты читаешь это — ты обязан ответить. Памятью. Молчанием. Словом. Жизнью.

13 апреля 1945 года в освобожденном концентрационном лагере Бухенвальд прошло необычное пасхальное богослужение. Около полутора тысяч выживших собрались в «Кинозале», где раньше нацисты смотрели кино, ненадолго отрываясь для этого от забот по уничтожению евреев. Богослужение вел раввин Гершл Шактер — капеллан Третьей армии Паттона, который всего за несколько дней до того вошел в лагерь и произнес бессмертные слова: «Шолем алейхем, йидн, ир зинд фрай» — «Мир вам, евреи, вы свободны».

Раввин говорил об Исходе, сравнивая прошлое и нынешнее освобождение, и его слова присутствовавшие вспоминали десятки лет спустя. Один из них, Джек Брайткопф, в двадцать пятую годовщину того дня рассказывал: «Мы столпились тогда в доме, где раньше собирались нацисты, и слушали, как раввин Шактер говорил о свободе, о значении Песаха. Никакими деньгами не отплатить за ту любовь и тепло, которые он дал нам тогда». Капеллан говорил и раздавал главное пасхальное кушанье — мацу. Биограф Шактера, раввин Рафаэль Медофф, описывал эту сцену так:

Он разломил мацу на множество маленьких кусочков и раздал их присутствующим, жадно тянувшимся за своей долей. Для них маца символизировала их еврейскую идентичность, которую они так долго подавляли. «Они налетали на крошки мацы. Кто‑то вскочил на возвышение с мацой в руках и выкрикнул благословения ѓа‑моци и шегехеяну». Шегехеяну — это выражение благодарности, которую приносят по особым случаям, например в праздник или впервые надевая новую одежду. Но про тот момент Шактер впоследствии говорил: «Какая ситуация больше подходит для шегехеяну, чем избавление от смерти?»

Так что то богослужение в определенной степени воплощало в себе самую суть седера. Проблема, в общем‑то, была только в одном: Песах уже прошел. Как поясняет Медофф, мацу раздавали такими крохами, потому что это были остатки от седера, который капеллан провел для еврейских военнослужащих почти за две недели до того на Рейне. Но при правильном понимании этот «самодельный» седер для тех, кто не мог соблюсти Песах, тоже имел корни в еврейской истории и Б‑жественных заповедях.

Месяц после Песаха отмечен в еврейском календаре памятью об ужасных и чудесных моментах новой истории евреев: здесь мы найдем и Йом а‑Шоа, День памяти жертв Холокоста, который отмечается в Израиле в годовщину восстания в Варшавском гетто; и Йом а‑Зикарон — день памяти израильских воинов, павших в бою; Йом а‑Ацмаут — День независимости Израиля; и Йом Йерушалаим, посвященный освобождению древнего Иерусалима.

За всеми этими датами забылся более древний праздник, который в эпоху Храма имел ключевое значение для иудаизма. Он назывался «Песах Шени», «Второй Песах»; и запоздалый «седер» раввина Шактера показывает, что этот ныне забытый день в действительности заключает в себе суть еврейской истории едва ли не больше, чем сам Песах.

Происхождение Второго Песаха описано в книге Бемидбар, где рассказывается о событиях, произошедших через год после собственно исхода из Египта. Вспоминая прошлогоднее освобождение, сыны Израиля, бредущие по пустыне, собрались, чтобы принести в жертву пасхального агнца, как они сделали это в Египте двенадцатью месяцами ранее. Но несколько человек только что похоронили покойника; контакт с мертвым телом требовал проведения семидневного очистительного ритуала, до завершения которого они не могли принимать участие в жертвоприношении, связанном с ковчегом Завета:

Были люди, которые были нечисты от (прикосновения) к трупу человеческому и не могли совершить песаха в тот день; и подошли они к Моше и Аарону в тот день. И сказали те люди ему: мы нечисты от (прикосновения) к трупу человеческому; за что же мы будем лишены того, чтобы принести жертву Г‑сподню в назначенное для нее время в числе сынов Израиля? (Бемидбар, 9:6–7).

Жалоба нечистых сынов Израиля говорит не только об их религиозности, но и о чувстве национальной идентичности. Пасхальная жертва представляла собой главный гражданский ритуал Древнего Израиля, который и Библия, и более поздние источники сравнивают с обрезанием. Для этих людей быть оскверненным прикосновением к мертвому телу и отстраненным от ритуала означало быть отрезанным от «числа сынов Израиля», от самого тела своего народа.

В ответ Всевышний сообщает Моше, что с этого момента через месяц после Песаха будет объявлен день для совершения пасхального жертвоприношения теми, кто не мог сделать этого раньше, — для тех, кто был ритуально нечист в связи с похоронами близких, и для тех, кто не смог вовремя добраться до Иерусалима в Песах.

Хотя в Библии этот день не имеет названия, в еврейской традиции он получил любовное наименование Второго Песаха, и это название символизирует еще один шанс отпраздновать свободу, потенциальную новую возможность для праздника, если первая оказалась упущена.

А это, в свою очередь, отражает саму природу еврейской истории. Когда Джимми Картер сообщил Менахему Бегину, что перед ним последний шанс Израиля на мир, Бегин сказал журналистам: «Конечно, это одно из знаменательных событий нашего времени». После этого он добавил: «Если люди скажут, что эта встреча судьбоносная, то мы не согласимся. Судьба нашего народа не должна зависеть ни от каких встреч — ни от этой, ни от какой‑либо другой. Наш народ прожил тысячелетия до Кэмп‑Дэвида и будет существовать еще тысячелетия». Для евреев, подчеркнул Бегин, «не бывает последних возможностей или шансов». Веками после разрушения Храма евреи отмечали Второй Песах, съедая немного мацы, оставшейся с прошлого месяца и размышляя о том, когда в еврейской истории представится следующий шанс отпраздновать свободу.

Поэтому нельзя считать совпадением, что, вспоминая тот день в Бухенвальде, Шактер назвал его Вторым Песахом. Он сам признавал, что месяца с момента праздника еще не прошло, но «для этих евреев, у которых не было возможности устроить настоящий Песах, это был Песах Шени в самом важном смысле». И маца, которую раздавали в нацистском кинотеатре, позволяет нам оценить высший символизм этого дня. Разве может быть лучшая параллель к происхождению Второго Песаха — люди, нечистые от соприкосновения со смертью, наконец‑то празднуют свободу, — чем праздник освобождения выживших, столкнувшихся со смертью в самом ужасном ее обличье? И можно ли найти библейскую дату, установленную много тысячелетий назад, символизм которой до такой степени сочетал бы в себе все, чем стал нагружен этот день в последнее столетие: Холокост и рождение Государства Израиль, еврейская жизнь после еврейской смерти?

Через две недели после первого бухенвальдского богослужения, 27 апреля, состоялось еще одно — в настоящий день Второго Песаха. На этот раз капеллан достал мацу в достаточном количестве для всех. Помощник Шактера Хайман Шульман описывал это событие в письме своей жене: «Как ты знаешь, вчера был Второй Песах» и, говоря о выживших, прибавлял: «Что удивительно — никто из них не съел ни кусочка мацы, пока капеллан не произнес соответствующее благословение». Один из участников той встречи, Авраам Шнеур, рассказывал Медоффу, что до того момента, находясь в лагере, он не чувствовал себя способным верить. И внезапно, когда капеллан произнес молитву в память об убитых, он понял, что среди них были «мой отец, моя мать, мой брат и, возможно, мои сестры… Когда я услышал молитву, понимание того, что они погибли, стало иным; оно стало окончательным». И «с тех пор я знал, что должен читать молитву за них. Когда я пришел в себя, я заметил, что выстроилось две очереди: одна к раввину, который раздавал всем мацу, а другая — за молитвенниками. Я получил молитвенник и понял, что вновь стал евреем».

Так Шнеур примирился с еврейской смертью и принял еврейскую жизнь, вобрав в себя еврейскую историю во всей ее совокупности. Можно с уверенностью сказать, что для большинства читателей этой статьи Песах Шени не станет центральным моментом в этом году. Но если мы возьмем на себя труд отметить его, он сделает дни памяти более глубокими и напомнит нам о том, что значит быть частью народа, у которого нет последних шансов и который никогда не умрет.

Оригинальная публикация: Second Passover

Евреи в советском кинематографе — да и позже, уже в российском, — чаще встречались в титрах, чем в сюжетах. Это касается и фильмов о войне. Если попадались в них еврейские персонажи, то скорее среди жертв, а не фронтовиков, которых было так мало, что все наперечет.

Евреи — люди лихие,

Они солдаты плохие, —

с горькой иронией писал фронтовик и поэт Борис Слуцкий, воспроизводя вечный антисемитский стереотип.

И дальше его знаменитые строки:

Иван воюет в окопе,

Абрам торгует в рабкопе.

Я все это слышал с детства…

Это так или иначе с детства слышали все, кто вырос в СССР. Снисходительная реплика Александра Довженко в ответ на тост Соломона Михоэлса «Лехаим!», произнесенный в Ташкенте во время войны («В вашей любви к жизни, вот в этом сытном панегирике я вижу обыкновенную боязнь смерти. С ней не повоюешь, с ней побежишь в Ташкент», — сказал Довженко), убедительно иллюстрирует миф о якобы отсутствовавшем в довоенном СССР антисемитизме. Довженко сам, заметим, был в тот момент в эвакуации, но издевательское клеймо «Ташкентский фронт» прилеплялось только к семитам.

Евреи — в представлении большинства населения стран, где они живут, за исключением Израиля, — могут быть банкирами, торговцами, издателями, деятелями искусств, врачами. Жертвами, наконец. Но не воинами, способными побеждать. И когда Израиль сразу после своего создания начал побеждать врагов, мир не пришел в восторг. А СССР отреагировал ростом государственного антисемитизма, который незамедлительно нашел отражение и в «важнейшем из искусств».

Но бывали исключения из этой «нормы» советской жизни. И евреи‑солдаты на отечественном экране стали появляться еще во время войны.

В «Жди меня» Александра Столпера и Бориса Иванова — невероятно популярной в годы войны сентиментально‑патриотической мелодраме, снятой в 1943 году по мотивам одноименного стихотворения Константина Симонова, — трое главных персонажей — это героический летчик Николай Ермолов, его жена‑красавица Лиза и его ближайший друг, фотокорреспондент Мишка Вайнштейн. Через Мишку летчик, оказавшись в тылу врага, передает жене (которую сыграла Валентина Серова) записку: «Жди, вернусь». Мишка приносит ей эту записку и скорбную весть о якобы погибшем муже. И именно друг Мишка находит его, живого, в партизанском отряде — а сам погибает. Дальше уже жизнь счастливой пары продолжается без него. Выглядит так, будто «еврей сделал свое дело, еврей может уйти».

Между тем прототипа Михаила Вайнштейна звали Михаилом Бернштейном, и был он действительно военным фотокорреспондентом: Симонов подружился с ним на Халхин‑Голе. Бесстрашие Вайнштейна в Великую Отечественную стало легендарным, сам маршал Жуков называл его «вездесущим». В 1942‑м он попал в окружение под Харьковом и должен был вылететь из котла на последнем самолете: Бернштейну как фотокору «Красной звезды» было обеспечено место. Но он уступил его то ли раненому солдату, то ли какой‑то женщине. А сам погиб.

Присутствие такого Мишки в фильме поражало даже много лет спустя: еврей‑герой — это же немыслимо! Тем более такой обаятельный и любимый зрителями, сыгранный Львом Свердлиным: он в этом фильме, пожалуй, самый живой и, видимо, один из двух в советском военном кино евреев‑протагонистов.

Второй — Марк Бернес в героической комедии Леонида Лукова «Два бойца», снятой по повести Льва Славина.

Поразительно, что вышли фильмы почти одновременно, осенью 1943‑го, и до конца войны уже больше ни одного героя‑еврея в кино не появилось, а там и Сталин произнес свой знаменитый тост, открыв охоту на инородцев.

В «Двух бойцах» добродушный сибирский увалень Саша (его играл замечательный Борис Андреев) и щуплый язвительный одессит Аркаша (Марк Бернес) вместе, как пара клоунов, «ведут» весь фильм. «Одессит» тут, конечно, эвфемизм еврея, но и в фамилии Аркаши — Дзюбин — зашифровано его происхождение: ведь это настоящая фамилия Эдуарда Багрицкого, одесского еврея. Кто знал, тот понял.

Музыка тоже работает на Дзюбина: в этом фильме Бернес впервые спел «Шаланды, полные кефали» и «Темную ночь».

Следующих евреев‑солдат на экран принесло «оттепельное» кино, начиная с «Солдат» 1956 года.

На всех этапах съемочного процесса создатель фильма режиссер Александр Иванов встречал сопротивление военных в высоких чинах, с которыми требовалось согласовывать каждый шаг. Политуправление армии сценарий запретило, но сценарная группа «Ленфильма» на свой страх и риск запрет скрыла. И дело было не в еврейском персонаже, а в общей интонации: это кино о войне, а не о победе, об отступлениях и потерях, о вранье и подлости штабного начальства, которому наплевать на солдат. И единственным, кто в аду войны осмеливается сказать в лицо преступному начальнику штаба все, что думает, оказывается лейтенант Фарбер, сыгранный никому еще тогда неизвестным Иннокентием Смоктуновским. Его Фарбер — первый в отечественном кино интеллигент на войне. И явно это тот герой, с которым автору есть о чем поговорить.

А автором сценария и литературного первоисточника — знаменитой, удостоенной Сталинской премии повести «В окопах Сталинграда», — был Виктор Некрасов. Он и спасал всякий раз ситуацию с этим фильмом.

Киевлянин Некрасов, много лет боровшийся за увековечивание памяти жертв Бабьего Яра, придумал — или, скорее, вспомнил из своего прошлого — такого Фарбера: аспиранта мехмата, очень близорукого, добровольно ушедшего на фронт.

Уже выкинутый советской властью из страны, живущий в Париже Некрасов посвятил «другу Кеше» эссе, опубликованное в 1984 году в «Новом русском слове». Он рассказывает, как искали и долго не могли найти актера на эту роль и «как вдруг на экране появился — я ахнул! — тот самый, тютелька в тютельку, мною придуманный, мною написанный, застенчивый, растерянный, в короткой шинели, с болтающейся обмоткой, немыслимо городской, абсолютно невоенный лейтенант, в сползающих с носа очках». Очки потом, конечно, разбились.

Некрасов со Смоктуновским единственные в съемочной группе прошли войну.

Смоктунович (настоящая фамилия актера) был из ссыльных поляков . Отец его на фронте пропал без вести, а сам он попал в плен, бежал, прятался в украинской семье, потом был в партизанах, освобождал Варшаву.

Из‑за плена он, по счастью, арестован не был, но как неблагонадежный не мог жить в 39 крупнейших городах. И он отправился на север — дальше не сошлют. Играл в Заполярье вместе с артистами‑зэками — среди них был и Георгий Жженов.

Во время борьбы с космополитами директор театра потребовал от него изменить фамилию: Смоктунович превратился в Смоктуновского.

Он и потом поступал как герой: в 1966‑м подписал письмо 25 деятелей науки и культуры, обращенное к Л. И. Брежневу, против реабилитации Сталина. В числе подписантов были тот же Виктор Некрасов, академики Тамм, Арцимович, Капица, Сахаров, Олег Ефремов и Георгий Товстоногов.

Последнему как раз он обязан карьерой: в 1956‑м на просмотре фильма «Солдаты» в Доме кино главный режиссер ленинградского БДТ Товстоногов, искавший артиста на главную роль в спектакле «Идиот», сказал про Смоктуновского, что у него глаза князя Мышкина.

В советских фильмах можно было снимать актеров‑евреев — но не демонстрировать героев‑евреев. Так в 1958 году Иосифу Хейфицу, собравшемуся экранизировать Юрия Германа (кинофильм «Дорогой мой человек»), не позволили назвать настоящим именем героиню, возглавлявшую военный госпиталь и ставшую учителем в профессии для главного героя (его играл Алексей Баталов). Пришлось переделывать еврейку в армянку — Ашхен Аганян. Хотя сыгравшая эту роль Цецилия Мансурова постаралась объяснить зрителям, кто есть кто.

На исходе «оттепели» Наум Бирман снимает «Хронику пикирующего бомбардировщика» (1967) — про фронтовые будни экипажа самолета, в котором все как на подбор интеллигенты, представители самых мирных профессий: школьный учитель Архипцев (Геннадий Сайфулин) — первый пилот, художник Женя Соболевский (Олег Даль) — стрелок‑радист, подающий надежды скрипач Веня Гуревич (Лев Вайнштейн) — штурман. Выполняя задание по разведке, они не вернулись из боя, протаранив немецкий аэродром со стоящими на нем истребителями и повторив подвиг Гастелло.

Скромной, застенчивой картиной назвал этот фильм Мирон Черненко, историк кино и автор книги «Красная звезда, желтая звезда» — уникального исследования кинематографической истории еврейства в России в XX веке. Об обаятельном талантливом Льве Вайнштейне он пишет в своей книге, что тот впоследствии ушел из кинематографа «из‑за полной бесперспективности дальнейшего в нем пребывания». Благосклонно принятая критикой, «Хроника пикирующего бомбардировщика» получила лишь вторую категорию, прошла вторым экраном и с невнятной мотивировкой была быстро снята с проката. По телевизору ее тоже показывали нечасто: слишком много было в ней недопустимых в брежневские времена «но».

И тем не менее в 1972 году Станислав Ростоцкий рискнул снять «А зори здесь тихие» по одноименной повести Бориса Васильева. Оба — режиссер и писатель — были фронтовиками, оба имели еврейские корни и стремились рассказать правду в истории про пятерых девушек, отправившихся на боевое задание.

Одна из них — Соня Гурвич, сыгранная Ириной Долгановой, еврейка.

Юрий Любимов, в те же годы поставивший спектакль по этой повести в Театре на Таганке, в истории героинь пошел дальше авторов фильма: у него в Сониных воспоминаниях были родители, и таким образом рассказывалась вся ее жизнь. В версии Ростоцкого в видениях Сони появляется возлюбленный — тоже узнаваемый еврейский персонаж.

Когда невозможно было протащить на экран главных еврейских героев, режиссеры протаскивали их в эпизодах и небольших ролях, ничего не объясняя: по принципу кто увидит, тот поймет.

Мы не знаем наверняка, кем был младший лейтенант Крамин в фильме Петра Фоменко «На всю оставшуюся жизнь» (1975), приуроченном к 30‑летию Победы. Это ода врачам санитарных поездов и очень достойная, местами гениальная экранизация «Спутников» Веры Пановой.

Понятно, что Петр Наумович не мог как‑то не отметить «своих». Крамина — обездвиженного после ранения, лежачего, — играет Валентин Гафт. Играет одними глазами, повторяя одно и то же: «Прелестно…» — и мы все понимаем.

В легендарном «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина (1979) мы видим старика Михал Михалыча, соседа Шарапова по коммуналке. Этому старику доверены главные слова о том, что не карательные органы победят преступность, а милосердие — ведь и роман братьев Вайнеров, по которому снята картина, называется «Эра милосердия». Понятно, кто этот старик, поэтому и играет его Зиновий Гердт. Его персонаж в силу возраста не воевал — но воевал и погиб сын Михал Михалыча, талантливый мальчик, студент консерватории…

Такими талантливыми мальчиками попали на фронт и сам Гердт, чудом выживший, и его юные друзья‑соратники по Арбузовской театральной студии — Павел Коган и Всеволод Багрицкий, не вернувшиеся с войны.

Наконец, был еще один режиссер в советском кино, у которого что ни фильм, то евреи — необязательно в главных ролях, но всегда заметных. Это Михаил Калик. Он признавался, что не делал специально «еврейских» фильмов, но они в нем «жили, как живет в каждом человеке образ его народа, не потому что он националист — а потому что это часть его существа. Это выплескивается, как нечто сокровенное».

В 1961‑м его сокровенное выплеснулось в картине «Человек идет за солнцем» — одном из «оттепельных» шедевров. Там даже нет толком сюжета, но есть мальчик, о котором нам ничего неизвестно, однако сыгравший мальчика Ника Кримнус не оставляет сомнений относительно происхождения героя. А главный урок жизни мальчику преподает кто? Безногий чистильщик сапог, еврей, инвалид войны.

Через три года Калик снимет «До свидания, мальчики» по одноименной повести Бориса Балтера. Здесь войны еще нет, но все дышит ее скорым началом, война висит в воздухе. На войну, скорее всего, отправится жестянщик, сыгранный Ефимом Копеляном. Там же окажется троица главных героев. Один из них, Сашка (Николай Досталь), готовит себя к врачебной деятельности, и весь колорит его семьи — шумного еврейского семейства, живущего на юге, в приморском городе, — перед нами.

Участь всех заведомо решена. Выживет один — чтобы донести до нас истории своих друзей. От его имени ведется рассказ, и он напишет в последних титрах, что Мишка погибнет подо Ржевом, а Сашка будет посмертно реабилитирован. Тот самый Сашка, который в фильме собирается в медицинскую академию и явно успеет повоевать, потом погибнет — и не на фронте, а именно потому что врач.