«Машина для распутства»

Материал любезно предоставлен Tablet

В 1910 году одесский кантор Пинхас Минковский издал книгу, предупреждающую об опасностях, которые таит в себе «машина для распутства». В ней он утверждал, что запись еврейских канторских песнопений с помощью нового устройства — граммофона является «порнографическим» потаканием порокам современности и несет угрозу еврейскому народу.

В том же году аптекарь из Вильны Вольф (Велвл) Иссерлин, переключившись на граммофонное дело, открыл вместе с братом Мордхе граммофонную фабрику. По словам самого Иссерлина, его основными клиентами были евреи. Он утверждал, что только за пять месяцев у него раскупили пластинок с пением канторов больше, чем всех прочих жанров вместе взятых, за предыдущие пять лет.

Почему Минковский был против граммофона, при том что Иссерлин поставил для этого дела на кон свою карьеру? На первый взгляд, ответ очевиден: все дело в религии. Для кантора еврейская музыка священна; для капиталиста она светский товар. Минковский опасался осквернения иудаизма, а Иссерлин хотел поскорее извлечь выгоду. Классическая история: набожность против наживы.

И все же судить так о мотивах того и другого было бы ошибкой. Потому что Минковский, на самом‑то деле, вовсе не был раввином‑мракобесом, который затыкает уши, чтобы не слышать ветра перемен. Он всерьез изучал немецкую философию и, будучи знаменитым кантором, много путешествовал по миру. У себя в Одессе он был ведущей фигурой в сионистской культурной жизни города. Так же точно и Иссерлин не был циничным торгашом, пытающимся нажиться на ностальгических чувствах покупателей. Он первым стал записывать еврейскую классическую музыку ради, как он говорил, «национального дела» — даже себе в убыток. По сути и Минковским, и Иссерлиным двигал один и тот же порыв: посредством музыки шире представить в Российской империи еврейскую национальную общность и упрочить ее позиции. А разительное несходство их взглядов на граммофон можно объяснить тем, что среди евреев имели место два разных взгляда на отношения между национализмом и капитализмом. И взгляды эти не совпадали в том, что касалось рынка.

Как правило, современная еврейская культура представляется нам продуктом секуляризма с легкой примесью романтического национализма. Оторванные от мира религиозной традиции и вдохновленные европейской культурой деятели конца XIX века, такие как Хаим‑Нахман Бялик, Шолом‑Алейхем и Марк Шагал, переплавляли религиозное наследие, язык и фольклор в новые формы выражения современной светской еврейской самобытности. Однако такое представление — с делением на «до» и «после» — не учитывает того, что культура никогда не идет прямыми путями, от художника к публике. В десятилетия, предшествовавшие Первой мировой, именно благодаря технологическому и экономическому преобразованию еврейской жизни в Восточной Европе эти художники смогли найти свою аудиторию и предложить ей новые виды литературы, искусства и музыки. Начало индустриализации, вызвавшее массовую иммиграцию к этим берегам , выдвинуло и ряд новых рыночных средств массовой информации в виде газет, книг, издательств и студий звукозаписи.

Из всего перечисленного о звукозаписи мы сегодня меньше всего знаем. Кто такие эти еврейские покупатели, расхватывавшие пластинки с канторским пением в Российской империи? С чего бы мелким торговцам и рабочим, едва выбравшимся из нищеты, тратить деньги на дорогой символ статуса вроде граммофона? Может, они расхватывали записи религиозных песнопений, замещая так религию? Или эти записи пробуждали в евреях национальную гордость?

Параллельные карьерные истории Минковского и Иссерлина, как ни странно, дают нам возможность ответить на некоторые из этих вопросов, а заодно и снова посмотреть на истоки современной еврейской культуры. При этом мы обнаружим еще больше вопросов, занимающих сегодня исследователей еврейской истории. Возникла ли современная еврейская культура в знак протеста против национального капитализма? Или она — плод его торжества и усиления? И как могла бы выглядеть (и звучать) история сионизма, если рассматривать ее как историю не религии и политики, а культуры и экономики?

Есть две версии, как граммофон попал в Россию. Одна капиталистическая, другая социалистическая. Социалистическая версия начинается с Евгении Линевой — оперной певицы, ставшей революционеркой. Звезда российской оперы, Линева в начале 1880‑х вступила в тайное студенческое общество. Через несколько лет отправилась в Лондон, где познакомилась с Марксом и Энгельсом. Благодаря этому знакомству она оказалась одним из первых переводчиков работ Маркса на русский язык.

Из‑за радикальных политических взглядов Линева вместе c мужем в 1890 году эмигрировала. Оказавшись в США, она стала гастролировать как исполнительница русских народных песен. В 1893 году в Нью‑Йорке она познакомилась с американским музыкальным критиком Генри Эдуардом Кребилем. Кребиль вынашивал идею новой американской музыки на основе афроамериканских и индейских народных песен. Под его влиянием решился приехать в Новый Свет Дворжак . Кребиль также познакомил Линеву с новым устройством — граммофоном . Вернувшись в 1896 году в Москву, она первой стала использовать новое устройство для фольклорных записей. За десять лет она записала сотни русских и украинских народных песен в разных областях Российской империи, и эта ее деятельность оказала огромное влияние на музыкальную фольклористику и еврейскую этнографию.

Для Линевой и ее учеников‑евреев, а среди них были такие известные деятели, как Йоэль Энгель и С. Ан‑ский, граммофон был очень удобен в этнографических экспедициях. Это новое устройство позволяло сберечь еврейские культурные традиции, оказавшиеся под угрозой в новой капиталистической реальности. На самом деле сама идея фольклора, под которым европейские интеллектуалы XIX века понимали уникальное, вневременное культурное наследие народа, возникла в противовес опустошительному действию современной коммерциализированной массовой культуры.

Но некоторые смотрели на граммофон иначе. Главной фигурой в этой — капиталистической — версии истории граммофона в Восточной Европе был Норберт Родкинсон (Макс Рубинский), который практически в одиночку создал в Российской империи коммерческую индустрию звукозаписи. И у него тоже колоритная биография, указывающая на трансатлантический характер еврейского коммерческого предпринимательства конца XIX века.

Родкинсон родился в городке Батон‑Руж в 1873 году в семье еврея, иммигранта из России. Его отец Михаил Родкинсон — печально известный восточноевропейский шарлатан, потомок выдающегося хасидского семейства, который стал радикальным маскилом , издавал несколько еврейских газет и опубликовал целый ряд ранних образцов хасидской литературы. Его также арестовывали за многоженство и обвиняли в мошенничестве: он выдавал себя за чудотворца и сфабриковал множество литературных подделок. Посмертную славу ему принес первый английский перевод всего Вавилонского Талмуда, работу над которым он вел с 1897 года.

Родкинсон‑сын вроде бы принимал посильное участие в этом выдающемся проекте по переводу Талмуда, пока, согласно одной из версий этой истории, отец не выгнал его из дома. Затем он окончил Университет Цинциннати и в 1890‑х работал журналистом в разных странах Европы. К 1899 году он осел в Санкт‑Петербурге, где стал первым продавать выпускавшиеся на Западе граммофоны и грампластинки. Родкинсон, как местный представитель немецкой компании Deutsche Grammophon, начинает записывать музыкальные произведения в исполнении оперных и опереточных артистов, военных оркестров и т. п. В 1906 году он отправляется в Индию, чтобы создать отделение Deutsche Grammophon в Калькутте, но через несколько лет возвращается в Россию и создает собственную звукозаписывающую компанию.

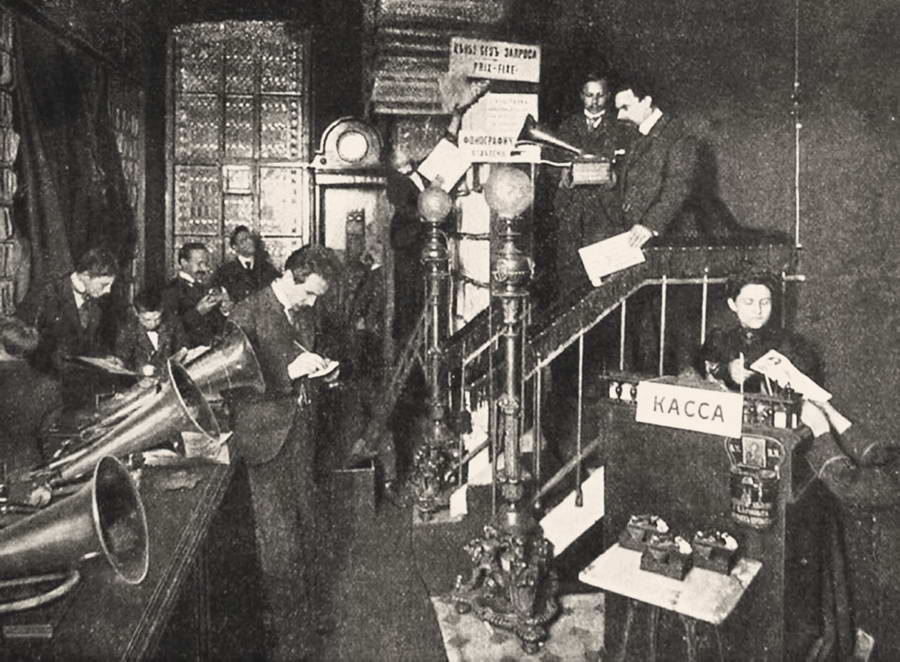

Под руководством Родкинсона Deutsche Grammophon открыла магазины по всей Российской империи и начала записывать еврейских исполнителей. Одним из них был знаменитый кантор Завл (Зейвл) Квартин. В своих мемуарах Квартин рассказывает, как однажды в 1902 году шел домой из Варшавской консерватории и набрел на магазин, где люди через слуховые трубки слушали граммофон. Квартин отдал несколько монет и целый час слушал — новинка привела его в восхищение. Он сразу сообразил, какие перспективы открывает возможность слушать музыку — любую музыку — в любом месте. И тут же распознал в еврейской музыке коммерческий потенциал. Он поинтересовался у владельца магазина, нет ли в его каталоге еврейской музыки, канторского пения, например? В списке значились всего два исполнителя: Шерини из Брацлава и Сирота из Вильны — но, как объяснил владелец магазина, ни того, ни другого нет в наличии, поскольку спроса нет. Никто не интересуется. Но Квартина это не остановило, и он стал ходить на прослушивания в разные европейские фирмы. Первые его записи сразу оказались невероятно популярны. Через несколько месяцев Квартин стал известен по всей России, и началась эпоха звездных канторских грамзаписей.

В 1907 году, в ходе концертного турне по городам Российской империи, Квартин оказался в Вильне. Там к нему в гостиницу без предупреждения явились двое, представились братьями Иссерлиными и пригласили на банкет, устроенный в его честь. Когда Квартин спросил, чему обязан таким вниманием, ведь они с ним даже не знакомы, они ответили, что благодаря ему разбогатели: ведь они «граммофонщики», и теперь у них эксклюзивный контракт на продажу пластинок Deutsche Grammophon в российской Польше, Литве и Курляндии. За последние пять лет они продали почти 0,5 млн пластинок. Но как раз в последние пять месяцев благодаря записям Квартина их бизнес резко пошел в гору.

В ходе дальнейшей беседы братья Иссерлины рассказали Квартину, что изначально получали прибыль от продажи граммофонов в комплекте с набором пластинок. Теперь же они намерены не ввозить пластинки из‑за границы, а записывать их сами. Но конкуренция ужесточается. Продажи упали на 50%, и это на фоне усиливающегося антисемитизма, экономического национализма и государственного регулирования со стороны царского правительства. Их растущий бизнес может реально оказаться под угрозой.

Здесь следует подробнее остановиться на политическом и экономическом аспектах еврейского граммофонного бизнеса в Восточной Европе. Специалист по истории экономики Аркадиас Кахан как‑то задался вопросом, почему еврейское население России в XIX веке увеличилось с 1,5 млн человек в начале столетия до 5 млн в его конце, при том, что российское государство активно ограничивало экономическую деятельность евреев посредством различных официальных и неофициальных запретов, особенно в последние декады столетия. И пришел к следующему выводу: государственный характер индустриализации России непреднамеренно позитивным образом сказался на небольшой, но значимой группе евреев. Правительственная политика вытесняла евреев из связанных с капиталом отраслей промышленности (таких, например, как железные дороги), и это заставило их податься в новые отрасли производства потребительской продукции. Там их охотно кредитовали свои же соплеменники и был развивающийся рынок, который не требовал государственного одобрения или содействия.

В сфере потребительских товаров, отмечает Кахан, технологичная продукция оказалась для евреев особенно привлекательной. В области новых технологий государственные ограничения всегда запаздывают. Поэтому отрасль вроде звукозаписи и граммофонов представлялась подходящей этнической рыночной нишей для евреев‑предпринимателей. Но в этом плане евреи были не одиноки. Другие тоже ухватились за новую возможность. Зарождающейся в России отраслью звукозаписи заинтересовались предприимчивые представители других меньшинств, таких как поляки, литовцы, прибалтийские немцы, украинцы, греки и армяне. В результате в экономических стратегиях по охвату различных сегментов рынка звукозаписи прослеживались национально‑политические интересы.

Теория Кахана идеально подходит к случаю братьев Иссерлиных. До 1902 года у них в Вильне был успешный фармацевтический бизнес. Потом они увлеклись граммофоном. Для них, честолюбивых предпринимателей, было не принципиально, что производить. В многонациональном обществе имело смысл предлагать разным группам населения всевозможные виды музыки. Но еврейская музыка представляла для них особый интерес: она позволяла создать этническую потребительскую нишу и привлечь еврейскую аудиторию, стремящуюся приобщиться к культуре.

В каком‑то смысле это было всего лишь продолжением тенденций, уходящих корнями далеко в XIX век. Коммерческое книгопечатание уже сильнейшим образом сказалось на распространении и бытовании еврейской народной музыки в Восточной Европе. В 1850‑е книготорговцы в черте оседлости начали продавать брошюры с песнями — на идише — известных бадхоним (свадебных шутов). В последующие десятилетия отмечался взрывной рост популярности еврейских газет и книг. К концу XIX века начинают издавать ноты. Вот так рынок созрел для звукозаписей.

Появление в Восточной Европе коммерческой звукозаписи вызвало у евреев ряд диаметрально противоположных реакций. В черте оседлости многие евреи бросились покупать пластинки как новый удивительный источник развлечений. Один путешественник, побывавший в Одессе в 1911 году, отмечал, что городская еврейская молодежь проявляет необычайную любовь к грамзаписям, особенно к тем, что продаются в магазине Иссерлиных. Когда этнографы Йоэль Энгель и С. Ан‑ский летом 1912 года ездили по разным районам в черте оседлости, их поразило, что даже еврейские малыши знакомы с граммофонным бизнесом и готовы на месте сочинить псевдонародную местечковую песню, чтобы им продать. И все же во многих таких городках Энгелю и Ан‑скому встречались взрослые, проклинавшие граммофон как бесовской аппарат. Они боялись, что этот аппарат может украсть душу человека, которого записывает, — точно так же, как и фотоаппарат.

Даже менее суеверные противились вторжению граммофона. Пинхас Минковский был как раз из этого лагеря. Он родился в 1859 году в городе Белая Церковь, а в 1880–1890‑х был уже известным на весь мир кантором. Молва о нем докатилась и до Нью‑Йорка — его переманили в синагогу на Элдридж‑стрит в Нижнем Ист‑Сайде, где он пел какое‑то время, пока в 1892 году не вернулся в Бродскую хоральную синагогу в Одессе. Там он был кантором этой синагоги, а также активно поддерживал сионистское национальное возрождение.

В статье «Песни народа», опубликованной в 1899 году в «А‑Шилоах» , Минковский задает вопрос, почему его товарищи‑сионисты не обратили внимания на организаторскую силу музыки:

Наши националисты, ежедневно изобретающие новые способы распространения национальной идеи — путем собраний, речей, газетных статей, фуршетов, амулетов и «звезд Давида», — большинство из них еще и не понимают этой новой идеи или не верят в значение музыки… Знают ли они, наши любители Сиона, что без музыки и песни национализм существовать не может?

В своей статье — кстати, это первое написанное на иврите исследование о еврейском музыкальном фольклоре — Минковский ратует за инструменталистский подход к музыке, имеющей политическую ценность. Музыка для сионистов — эффективное средство, благодаря которому национальная идея завладевает еврейским воображением. Но, даже несмотря на эти умозаключения, Минковский был категорически против наиболее действенного средства передачи звука.

По словам Минковского, году примерно в 1902‑м к нему обратился изобретатель граммофона, немецкий еврей Эмиль Берлинер: он хотел записать на пластинку его выступление с хором одесской синагоги. Минковский отказался наотрез. Его предшественник, легендарный Ниссан Блументаль, за 52 года служения ни разу не пел вне стен синагоги — не делая исключения даже для свадеб или похорон. Как вообще посмел Берлинер предложить ему петь в этот «позорный вопящий аппарат»? «Время изменилось», — ответил Берлинер — он, тоже сионистский деятель, отводил технологиям важную роль в еврейском национальном возрождении. Минковский горячо возражал ему:

Для тех из нас, для кого религиозные и национальные чувства много значат, время не изменилось. Еврейское синагогальное пение свято вдвойне: святостью места [кдушес а‑мокем] и святостью момента [кдушес а‑зман] — где и когда это поется… Можно ли осквернять наши священные песнопения, помещая их в аппарат, который не ведает ни места, ни времени <…> и демонстрирует их кому угодно в любое время и в любом месте?

К Минковскому обращались и другие посредники. Он всем отказывал.

К 1910 году так называемая граммофонная эпидемия достигла таких масштабов, что Минковский почувствовал необходимость написать книгу. В этом написанном на идише труде — «Современная литургия в наших синагогах в России» объемом в 200 страниц — он утверждает, что современное плачевное состояние еврейской религии и национального самосознания отразилось и на музыкальном искусстве. Раввины диаспоры — под ними он имеет в виду и традиционалистов, и реформистских духовных лиц — навсегда убили «древнюю» еврейскую музыкальную культуру. Обильными цитатами из Шопенгауэра и Эмерсона он подкрепляет мысль, что долг евреев — накапливать больше знаний о своем народе, сопротивляться ассимиляции и сохранять еврейскую национальную и религиозную самобытность.

Но винить следует не только безответственных раввинов и ленивых евреев. Куда страшнее общий дух распущенности, овладевающий российским обществом. Кризис в экономике и русско‑японская война вызвали оживление «двух порнографических коммерческих начинаний».

Иллюзион и граммофон. Первое коммерческое начинание связано со зрением и предлагает светящиеся эротические картины, на которые в морально здоровые времена никто и не поглядел бы. А теперь их запросто в открытую показывают в театрах на каждой улице наших больших городов, а морально разложившаяся публика смотрит на это без тени стыда или неловкости. Другое начинание связано со слухом. Песни, арии, куплеты, исполняемые блудницами, пьяницами, цыганами, шансонье и всякими прочими лейцм [клоунами], [предлагаются] вперемешку со священными еврейскими мелодиями, мелодиями синагогальных молитв… Слихес, тхинес и кинес опошляются, попав в граммофон.

Обеспокоенность Минковского отражала общую панику российского общества касательно состояния морали после 1905 года, когда проблемы взаимоотношения полов, порнографии и проституции вышли на передний план как символы ломки общественных норм в быстро меняющемся социуме. Однако его технофобия была особого рода. Он ничего не имел против технологической революции в еврейских изданиях, в которых печатался (хотя он, похоже, воздерживался от публикации своих музыкальных произведений). Что же касается звука, то в 1911 году он самолично распорядился установить в своей одесской синагоге трубный орган — поступок неоднозначный, поскольку орган четко ассоциировался с немецким реформистским иудаизмом. Что на самом деле его беспокоило, так это социальный вывих и культурная контаминация, происходившие в тех случаях, когда литургическая музыка выходила за пределы своего родного дома — синагоги. Автор «Современной литургии…» был куда больше озабочен «граммофонной культурой», чем технической или этической стороной звукозаписи как таковой.

Как ни странно, проблема влияния граммофона на духовную музыку помимо Минковского беспокоила и представителей православной церкви, хотя виновником они считали не просто капитализм, а прежде всего евреев‑капиталистов, оказывающих пагубное влияние на церковную музыку. В 1914 году министерство внутренних дел России запретило лицам «неправославной веры» продавать записи христианской религиозной музыки. Более того, российская граммофонная промышленность, несмотря на преобладание в ней евреев, сама не была свободна от антисемитизма. Имели хождение антисемитские стереотипы о том, что евреи, наживаясь на культуре, губят как индустрию грамзаписи, так и русскую музыку.

Эти обвинения после 1912 года, когда происходило падение рынка, звучали все чаще. Летом 1914‑го Владимир Пуришкевич, российский политический деятель правых консервативных взглядов, просил министерство внутренних дел что‑то предпринять в связи с критической, по его словам, ситуацией, когда вся граммофонная промышленность сосредоточена в руках иностранцев, и прежде всего евреев, которые распространяют идеи, чуждые русскому национальному чувству и правительственной программе.

Недовольство также выражали и представители российской граммофонной индустрии. Специальный журнал «Граммофонный мир» особенно отличился нападками на Иссерлина и других «хулиганов, хасидов и цадиков», которые взвинчивают цены, широко раскидывая сеть страха и бессовестной наживы. Это был не просто антисемитизм как таковой. Это было следствием разгула экономического национализма последних лет Российской империи. Польский антиеврейский бойкот, начавшийся в 1912 году, был долгой прелюдией к «бескровным погромам» в Польше между двумя мировыми войнами — эффективной национализацией польской экономической жизни, нанесшей евреям колоссальный ущерб. Начиная с 1914 года польские националисты организовали бойкот еврейских магазинов грамзаписей, призывая поляков покупать только «чисто христианские» и «чисто польские» пластинки. В том же году в граммофонной отрасли пошли слухи, что евреям запретят арендовать магазины на крупнейшей в России Нижегородской ярмарке, а это имело бы катастрофические последствия для еврейских предпринимателей, продающих граммофоны и пластинки.

События 1910‑х годов вынудили братьев Иссерлиных предпринять три шага, закольцовывающих эту историю. Во‑первых, они попытались создать синдикат под названием Лига справедливой торговли — это была попытка выстоять в условиях экономического спада (и возможного антисемитского бойкота). Они заявляли, что необходимо «нормализовать цены» в отрасли. Критики отмечали, что это по сути картель, который заберет все в одни руки — руки монополиста. Слышались и новые нападки со стороны антисемитов: по их мнению, «виленские жрецы» граммофона намерены сделать всех своими «рабами».

Во‑вторых, братья привлекли средства массовой информации. В 1914 году они учредили журнал для продвижения своего бизнеса — «Музыкальное эхо». На его страницах наглядно представлена интереснейшая попытка создать кооперацию еврейских граммофонщиков и их отраслевых союзников.

И наконец, весной 1914 года братья Иссерлины анонсировали новую серию грамзаписей на идише — «Риголетто» Верди, «Маккавеи» Рубинштейна и «Севильский цирюльник» Россини — «первый опыт создания классической музыки на разговорно‑еврейском языке». Тогда же Иссерлины предложили еврейским композиторам в Санкт‑Петербурге — членам Общества еврейской народной музыки — выпустить новые грамзаписи оригинальных еврейских музыкальных произведений:

Мы, будучи евреями, естественно, уделяем большое внимание еврейскому репертуару, поскольку есть большой запрос со стороны еврейских масс, которым еврейская музыка очень нужна. Мы считаем грамзапись одним из лучших способов донести музыку до народных масс. В этом отношении существующие еврейские каталоги, разумеется, не могут нас удовлетворить, поскольку все еще состоят преимущественно из записей, рассчитанных на невзыскательный вкус <…> и почти все существующие каталоги изобилуют названиями идишских оперетт определенного жанра <…> это шунд‑песенки (низкопробные), не воспитывающие здоровый интерес публики к хорошей музыке.

Далее Иссерлин в своем письме петербургским композиторам пояснял, что они с братом намерены помочь им с продвижением «серьезного еврейского репертуара». На прибыль, по его словам, они с братом не рассчитывают: «Напротив, честно говоря, мы понимаем, что эта затея чревата непродуктивными затратами и даже потерями, но мы решили воплотить ее в жизнь как полезную с точки зрения национальных интересов, независимо от прибыльности предприятия».

Композиторы, о которых идет речь, были убежденные националисты, приверженные идее национального культурного возрождения. С помощью Общества еврейской народной музыки они издали весьма популярный сборник песен для еврейской школы и семьи, читали доклады с музыкальными иллюстрациями . Но все же с сомнением отнеслись к новому, чисто коммерческому, предложению.

В ответном письме Иссерлину они сообщили, что вели переговоры с другими звукозаписывающими компаниями, но зашли в тупик из‑за сомнений по поводу авторского права и художественности. Они настаивали на том, что в плане продвижения своей продукции следует проводить четкую грань между их авторской музыкой и популярным шунд‑материалом.

В ответ Иссерлин заверил представителя группы композиторов, что их опасения ему вполне понятны. И будут предприняты все усилия, чтобы продвигать национальную идею без ущерба для еврейской культурной самобытности. Переговоры продолжались до тех пор, пока Первая мировая война не привела к свертыванию проекта. В 1915 году братья Иссерлины, спасаясь от немецкого вторжения, бежали из Вильны в Санкт‑Петербург, переименованный в Петроград, где вернулись к фармацевтическому бизнесу. После октябрьской революции они пытались работать в коммунистической России в области легкой промышленности и химического производства, но в начале 1920‑х их след теряется. Если бывшие капиталисты рискнули попытать счастья при советском коммунистическом режиме, то Минковский от большевиков бежал. Он умер в Бостоне в 1924 году.

Бизнесмен, который сознательно идет на потери, капиталист, вовсе отказывающийся от прибыли, — нечто, противоречащее здравому смыслу. Именно поэтому, когда я впервые писал об этом несостоявшемся совместном предприятии в книге «Самая музыкальная нация», я отмахнулся от Иссерлина как от наглого ловкача. Его уговоры показались мне хитрой попыткой расширить свою долю рынка за счет еврейских композиторов. И наоборот, петербургские музыканты с консерваторским образованием представлялись мне капризными эстетами, опасавшимися, что дух коммерции повредит их делу возрождения национальной культуры. Однако сейчас я бы поубавил скепсиса касательно Иссерлина и по‑другому истолковал бы Минковского. Потому что в действительности их обоих, Иссерлина и Минковского, можно рассматривать как две разные грани взаимодействия еврейского национализма с поднимающимся в Восточной Европе капитализмом.

Изучение истории современного еврейского национализма в наши дни переживает новый подъем. Не удовольствовавшись ретроспективным прочтением событий, с точки зрения 1948‑го или 1967 года, историки заново отрыли ряд мыслителей, политических партий и планов относительно Сиона и еврейской диаспоры, особенно в Восточной Европе. Эти исследования, вместе взятые, ставят под сомнение наши представления о еврейских замыслах относительно нации, государства и территории в полувековой период между 1897 годом и датой окончания Второй мировой войны. Они показывают, среди прочего, что сионисты на удивление поздно пришли к идее суверенного еврейского национального государства в Палестине как конечной цели сионизма.

И все же, зная финал этой истории, стоит еще раз задуматься о том, как она начиналась. За этими хитросплетениями граммофонных сюжетов открывается более важная тема: как религия и экономика повлияли на зарождение и притягательность сионизма в ступившей на путь промышленного развития Восточной Европе.

Место религии на ранних этапах сионизма — разумеется, давняя тема научных споров. Был ли сионизм дерзким светским бунтом против религиозной традиции? Или мессианский религиозный порыв исподтишка проник в современный стиль светской политики? Ни то, ни другое, в случае с Минковским. Этот кантор‑ортодокс был сионист до мозга костей, но к националистическим убеждениям он пришел не потому, что утратил веру, и не из жажды мессианского искупления. Он был, попросту говоря, еврейский романтик. Его отношение к граммофону объясняется его тягой к эстетике. Для него звук был хранилищем религиозной и национальной самобытности, священной территорией, которую следовало оберегать от посягательств современности. Граммофонный бум означал растворение еврейской нации в городской рыночной среде.

Истоком национального идеала в понимании Минковского была синагога. Священные песнопения — хранилище еврейской национальной гордости и памяти о далеком прошлом; они помогают осуществлять важнейшую связь между современной «религиозной культурой» и древней нацией. Другие связи, такие как земля и политика, уже отсечены историей. Короче говоря, синагога была местом возрождения еврейской нации, и звук синагоги следовало бережно эстетически культивировать, а не массово популяризировать.

В последние годы мы стали свидетелями очередного этапа экономического подхода к раннему сионизму. Этот подход означает сдвиг от религиозного сознания в сторону материалистических основ еврейской политической мобилизации. Иными словами, некоторые историки сейчас считают, что сионизм породили не ешива или синагога, а рыночные отношения и фабрика. Раввины могли пообещать евреям духовное избавление, а государство — посулить юридические права. Но никто из них не предлагал средство борьбы с экономической разрухой, нищетой и просто‑напросто голодом в еврейских регионах современной Восточной Европы.

Рост рыночного капитализма усилил эту тенденцию. Городская индустриализация в северных областях черты оседлости вынудила миллионы евреев начиная с конца XIX века уезжать из Российской империи в США. Оставшиеся столкнулись к началу 1910‑х с новой разновидностью экономического национализма, с бойкотами и погромами — повседневной реальностью. Мы знаем, что экономический национализм в тот же самый период сыграл ключевую роль в установлении польской и российской национальной идентичности. Мы вправе предположить, что то же происходило и с евреями.

И тут уже начинается история Иссерлиных. Минковскому, как мы помним, рыночный капитализм претил, ну а Иссерлин принял капиталистический национализм с распростертыми объятиями. Для него звук был частью многонационального современного мира, в котором каждый народ одновременно пестовал собственную национальную самобытность и конкурировал за долю рынка. Звук для него был фронтом в экономической борьбе за еврейское возрождение. Даже если рынок не обеспечит сиюминутное денежное вознаграждение, масштаб и возможности рынка поспособствуют продвижению еврейской музыки, что в конечном итоге улучшит экономическое положение евреев.

Так кто же был прав, а кто нет? Минковский точно не ошибался, когда говорил, что никакая еврейская политика невозможна без музыки. Каждому общественному движению требуется музыкальное сопровождение. Но мало выбрать правильные песни. Без действенного средства связи с аудиторией музыка так и останется в умах ее создателей. Иссерлин понимал это, при том чувствуя, что в деловом смысле такое начинание перспективно. И все же его собственный опыт показал, каким ненадежным бывает капитализм для уязвимых меньшинств. Те же мощные экономические процессы, благодаря которым открылись новые возможности для национальной гордости и личной выгоды, породили темную сторону капитализма. Рынок обратил деловую конкуренцию в политический конфликт. Эти противоречия затронули первоистоки сионизма в Восточной Европе куда сильнее, чем мы привыкли думать. И сегодня о них следует помнить не только потому, что они так много значат для истории, но и потому, что это история про звук и политику, мощное эхо которой слышится до сих пор.

Оригинальная публикация: The ‘Lust Machine’

Комментариев нет:

Отправить комментарий