Университет: Воспоминания и размышления

Воспоминания Соловья Мануила Григорьевича (Гершеновича), доктора медицинских наук

В издательстве «Книжники» выходит в свет сборник, посвященный выдающемуся врачу и ученому‑талмудисту Мануилу (Менахему) Соловью (1898–1985). Сборник содержит как его собственные статьи, воспоминания, а также комментарии к Талмуду, так и исследовательские материалы других авторов, восстанавливающие биографию Мануила Соловья и контекст его деятельности в советские годы. «Лехаим» публикует несколько материалов из этого издания.

Родился я в семье бедного портного в маленьком местечке на берегу Западной Двины . Наш низкий деревянный дом стоял на главной улице местечка . Все наше жилище состояло из большой комнаты с двумя окнами, выходящими на главную улицу, и небольшой комнаты сзади, которая служила спальней. А оттуда справа открывалась дверь на кухню.

Посреди большой комнаты стояла широкая печь, устье которой выходило на кухню. У одного окна был разбирающийся стол из досок на козлах — место работы отца. Второе окно слева мы сдавали сапожнику, который работал вместе с сыновьями — двумя высокими парнями. Здесь всегда было грязно и сыро, пахло кожей, которая мокла в ведрах с мутной водой. Кроме запаха кожи и сырости около сапожного стола пахло еще смолой, поскольку нити для шитья обуви сапожники делали так: в готовую часть нити вкручивали жесткий свиной волос, а чтобы нить легче проходила в отверстие снизу, ее пропитывали смолой.

Отец был человек болезненный, работал с трудом, часто страдал головной болью и был раздражен. Он гнал детей от своего стола, чтобы не мешали ему. Зато около стола сапожников, наоборот, было весело, так как молодые парни, сыновья, пели песни во время работы. Меня к ним тянуло. Целыми днями я околачивался возле сапожного стола, жадно вглядывался в их работу.

Я был кудрявый голубоглазый мальчик, еще ходил в девичьем платье. Сын сапожника Иосиф, я на своем языке звал его Иосис, любил меня. Он сажал меня за свой стол, брал сапог, шилом протыкал кожаную подошву, вставлял в дырку железный или деревянный штифт. Давал мне в руки молоток и говорил: «Манка, стукни». Я своей маленькой ручкой стукал и был в восторге, видя, как гвоздик исчезает в подошве.

Мой отец, по профессии портной, был высокий, с бледным лицом, окаймленным круглой черной бородой. Бледность его лица была еще более выразительна на фоне черной бороды. Он работал с трудом, с усилием, так как был болезненным. У него постоянно были трещины на руках, что для работы портного, разумеется, являлось большой помехой. Особенно трудно ему давались кройка и глажение. От утюга у него часто болела голова. Тогдашний утюг — это была целая машина. Железная коробка в форме треугольника с железной крышкой с трубой. Крышка открывалась, и в ящик накладывали горячие угли, отчего утюг и накалялся. Из трубы выходил дым. Если угли плохо горели, надо было дуть на них в отверстия по углам треугольника. Дули до изнеможения. Во время работы с утюгом отец часто угорал. Примется гладить, и вскоре у него начинаются головная боль и головокружение. Он бросает работу и плетется к постели. Так полежит он немного — час — и опять к столу работать. Выходит на улицу — становится легче. Вот так, с мучениями и головной болью, он продолжал свой нелегкий труд, а зарабатывал мало. Будучи физически слабым и болезненным, отец отличался редкой добротой и благородством. Мягкий и вежливый в обращении со всеми, он был готов всем помогать. На улице если видел, как кто‑то несет большую тяжесть, то непременно подходил и предлагал помощь. Отец был человек набожный. Он часто приводил с собой из синагоги нищего, давал ему поесть, готовый отдать ему свою еду и даже уступить свою постель. Мать, конечно, была недовольна этим, ругала его, но он все принимал молча.

Бывало, в пятницу вечером все приготовлено к субботней трапезе, люди из синагоги идут домой, а отца все нет. Где он? Оказывается, кто‑то тяжело заболел. Надо срочно везти его к врачу на операцию. Надо больного выносить из дома и вносить в вагон поезда, устраивать. Время идет, свечи на столе уже выгорели, и зажигать нельзя. Мы, дети, ложимся спать. Но вот наконец является отец, усталый, но довольный, что сделал благородное дело. От таких дел отец всегда получал большое удовольствие.

При таком заработке отца мы, разумеется, жили очень бедно. Семья была большая, пятеро детей. К тому же наша старшая сестра тяжело болела. Ей необходимо было усиленное питание, а летом жить на воздухе, на даче. На помощь семье приходила мать. Она была физически крепким, очень деятельным и энергичным человеком. Для нее тяжелого труда не существовало. Она работала днем и ночью. Мама начала печь хлеб для продажи. Это предприятие имело свою историю.

Неподалеку жила наша бабушка по линии матери, Сора . Она была на редкость умной и доброй женщиной. Бабушка часто приходила к нам, помогала чем могла. Ей было 75 лет, но она жила самостоятельно, своим трудом. Она выписывала из Риги аптечную посуду и продавала ее в аптеки и аптекарские магазины как в нашем местечке, так и в городе за Двиной — Якобштадте . На каждой бутылочке или баночке она зарабатывала копейку или полкопейки. Этим она и жила. Однажды, придя к нам, бабушка застала моего младшего брата, ее любимого внука, горько плачущим. Он плакал так, что нельзя было его унять. Бабушка стала выяснять причину, отчего ребенок так плачет. Оказалось, он голоден, просит у мамы кусок хлеба, которого в доме нет. Услышав это, бабушка упала в обморок. Когда она пришла в себя, то сказала маме: «Начни печь хлеб, много ли, мало ли будешь зарабатывать, но в доме всегда будет кусок хлеба». Бабушка побежала к своим подругам‑старушкам, одолжила и принесла два рубля и сказала маме: «Иди купи муку и всякие принадлежности, будем сегодня же печь хлеб, благо есть большая и подходящая для этого печь».

Мама ежедневно таскала на плечах пуды муки. Она была здоровая, сильная и розовощекая, очень ловко поднимала и ставила эти тяжелые мешки, носила лохани, высыпала туда муку, лила воду и завязывала лохань сверху скатертью, пока не скиснет тесто. Мама обнажала сильные руки выше локтя, быстро погружала их в лохань с тестом, оно поднималось и опускалось, а ее тень вырисовывалась на белой широкой печи в большой комнате. Хлеб испечен. Буханки выносили в коридор для продажи. Приходили женщины, брали в руки буханки, щупали, пытались обнаружить дефекты и торговались из‑за каждой копейки и полкопейки. Летом торговля хлебом у нас оживилась. В нашем прибалтийском крае было много лесов и немало богатых лесопромышленников. Они пускали свою продукцию в виде плотов вниз по Западной Двине. Мужики‑плотогонщики останавливались у нашего местечка, выходили на берег и покупали хлеб.

От хлебопечения мы богаче не стали, но кусок хлеба действительно дома всегда был. Когда тесто в лохани кончалось, мама выскребала со дна остатки и выпекала большую лепешку, которую мы, дети, ели еще теплой с большим аппетитом. В пятницу мама пекла для нас пироги из белой муки с начинкой из рубленого легкого с луком. О мясорубке тогда еще не знали, а мясо или легкие секли в корыте секачом. Об этих пирогах мы мечтали всю неделю.

В пятницу во второй половине дня, в канун субботы, отец и сапожники кончали работу. Отец разбирал свой стол, ставил доски и козлы в сторону, и у окна становилось свободно и светло. Сапожники накрывали свой стол со всеми инструментами грязным брезентом и уходили до утра воскресенья. Субботний день мы отмечали, как все в нашем кругу. Питание было скудное. Фунт мяса в те времена стоил 20 копеек, мама же покупала внутренности — печенку, легкие, селезенку. Она мастерски умела готовить из этого очень вкусные блюда. Вместо традиционной фаршированной рыбы мы ели селедку с луком, пропаренную в горячей печи. Было вкусно.

Так как наша печь была большой и горячей после выпечки хлеба, в пятницу соседи приносили нам свои горшки с горячей едой, чтобы ставить в эту печь для сохранения тепла до завтра, когда уже нельзя будет зажигать огонь и разогревать пищу. Печь наша заполнялась до отказа всякими горшками соседей, вход в нее закрывался камнями, и края замазывались глиной. Получалась «герметичная» емкость. На следующий день горшки вынимались, из них шел густой пар. Таким образом евреи обеспечивали себе горячую пищу в субботу.

Вечером после еды отец ложился спать, но в полночь вставал и уходил в синагогу, где по субботам на рассвете собиралось общество псалмопевцев. Это общество состояло из мелких ремесленников, сапожников, портных, извозчиков и прочих. Оно так и называлось — Общество праведных трудящихся. Члены этого общества, как все трудящиеся в то время, были люди бедные, рано начавшие трудовую жизнь, не имевшие возможности получить должное образование. В маленьком еврейском местечке почти все были малограмотные, плохо разбирающиеся в законах и традициях. Они с трудом читали тексты даже тех псалмов, для пения которых собирались. Отец же, способный и грамотный, всегда изучавший еврейскую письменность, был в этом обществе поводырем, он всем заправлял, указывал, все к нему обращались.

К летописи нашей семьи должен добавить еще один эпизод. Это было в раннем детстве. Мне не было и пяти лет, когда к нам нагрянул сыпной тиф. Заболел отец. Помню, как все домашние ходили хмурые, печальные, рассказывали, что больной неспокоен, порывается встать, бредит, поет в бреду. Однажды ночью я проснулся от шума, увидел, как бабушка рубит лед и кладет в пузырь, чтобы положить отцу на голову. Ему тогда было очень плохо, говорили, что он умирает. Отец выздоровел, но долго не мог прийти в себя, плохо поправлялся. Я видел однажды, как его вывели из комнаты, где он лежал: вели и держали с обеих сторон. Куда вели и зачем — не знаю. Лицо его было очень бледное, глаза тусклые, он еле переступал с ноги на ногу.

Отцу стало лучше, но свалилась мама с тем же сыпным тифом. Она, как все здоровые и полнокровные люди, болела очень тяжело, была почти безнадежна. Ухаживала за ней бабушка Сора, и тут у нее появилась новая забота. Бабушка видит, что мать умирает — а значит, мне придется ходить в синагогу и говорить по ней кадиш. Но начинается зима, а у меня нет пальто! Бабушка решила как можно скорее сшить мне его. Она достала какое‑то старье, и мне справили пальто. Его надели на меня, и я был очень доволен. Меня подвели к постели матери показать новое пальто. Я еле услышал ее тихий голос, когда она сказала: «Носи на здоровье».

Мама все же выздоровела, но получила осложнение на глаза. Она ослепла на короткое время, однако вскоре поправилась. Все это я узнал позже от бабушки — почему так спешно мне сшили пальто. Обычно мы, дети, в течение всей зимы на воздух не выходили.

В местечке все знали, что родители больны, остались одни маленькие дети (старшая сестра, я и младший брат, остальных еще не было). Этим воспользовались воры. В одну зимнюю ночь нас обокрали. Утром мы проснулись и увидели, что в доме пусто, все вынесено. В коридоре стояли кое‑какие вещи — и оттуда вынесли все. Отец и мать поправлялись, но нищета в доме была невероятная.

Мама мне рассказывала: она лежала голодная, а ведь после тифа особенно хочется есть. У нее под подушкой был кусок черного хлеба, она время от времени вынимала его, откусывала, чем и утоляла голод.

Время шло, родители медленно выздоравливали. Совсем медленно поправлялся отец, так как он всегда был слабым и болезненным. Нуждались, разумеется. Но случилось так, что от местного богача отцу принесли заказ — выгладить брюки к наступающему Песаху. Отец был еще слаб, но упустить заработок в такое время не мог. Мама подняла его с постели, приготовила утюг, он с трудом выгладил брюки. Мама отнесла брюки заказчику. Она прошла через черный ход на кухню. К ней вышла хозяйка, всем известная злая и сварливая женщина. Мама подала брюки. «Сколько тебе за это?» — спрашивает хозяйка. Мама назвала сумму. Хозяйка рассвирепела, закричала: «Как?! Столько денег! Совести у тебя нет, я знаю, сейчас ты нуждаешься, хочешь поживиться за мой счет, вон из моего дома!» Она бросила немного денег, сколько ей захотелось, и выгнала маму. Так закончился труд отца, работавшего после болезни из последних сил.

Кстати, этот Мошейсон был богатый лесопромышленник. У него была большая семья, они жили в просторном двухэтажном доме, за которым был сад и скотный двор. Мошейсон имел собственный выезд. Хозяйством ведал подслеповатый Хасля. Сам Мошейсон и два его взрослых сына месяцами находились на заготовке леса, приезжали домой только на праздники.

Наконец отец начал работать, а мама — выпекать хлеб для продажи. Богаче мы не стали, жили в бедности и нужде. Только в одном мы не нуждались — в посуде. Дело в том, что у мамы был сводный брат — по отцу. Он имел посудный магазин в Якобштадте и получал с фабрики большие партии посуды . В каждой партии всегда был известный процент брака — уродливые, изогнутые тарелки, миски, чашки. Этот брак возникал на фабрике оттого, что посуда еще в горячем, мягком виде подвергалась давлению или неосторожному обращению. Такого брака всегда было много. Бракованный товар полагалось отправить обратно на фабрику, но дядя отдавал его нам. Так один или два раза в году родители и мы, дети, ходили в Якобштадт к дяде и набирали бракованной посуды. Она была очень причудливой формы и ничего нам не стоила. Разбитые тарелки и черепки мы не выбрасывали, ведь кусочек селедки или мяса можно подавать и на черепке, заваривать чай в чайнике с кривым носиком тоже можно, чай от этого не изменится.

Касаясь нашего быта, хочу рассказать об обряде стрижки у мальчиков . До трех лет нас не стригли. Я помню себя кудрявым, длинноволосым и в девичьем платье. Помню и обряд своей стрижки. Собрались соседи, я сидел на коленях у отца, на столе лежали ножницы, стояли бутылка водки и рюмки. Каждый из присутствующих, встав с места, брал ножницы, подходил ко мне, отрезал клок моих волос, клал этот клок на стол, выпивал рюмочку водки и говорил добрые пожелания, чтобы я вырос здоровым, счастливым, чтобы радовал родителей и прочее. После этого цирюльник Давид остриг меня наголо. Тогда же я надел фуражку, так как еврейский мальчик не должен ходить с непокрытой головой: это грех.

Кстати, отметим, что обряд стрижки проходят еще и люди, достигшие трехлетнего возраста после 100 лет, то есть в 103 года. Был в нашем местечке такой старик — Герц Хобяниц. Я его знал, ему было 100 лет. Это был высокий старик, в здравом уме и твердой памяти, все помнил, только из носа у него постоянно капало. Его внук был седой и лысый старик. Герц умер в возрасте 105 лет. В 100 и 3 года он вторично проводил у себя обряд стрижки, созвал соседей, угощал.

Жизнь в нашем доме вошла в обычную колею. Нуждались во всем. Выручала бабушка Сора. Она дружила с одной старой женщиной, Соре‑Рохл, у которой были дети и внуки в разных городах. Они посылали ей деньги, ей и ее мужу, дедушке Лейбе‑Гиршу. Поэтому у этой пары всегда были свободные деньги. И как только что‑нибудь нужно, бабушка идет к Соре‑Рохл, берет взаймы один‑два рубля и приносит маме. «На, — говорила она при этом, — иди купи то, другое, дрова, ботинки и прочее».

А был и другой выход. В нашей семье были серебряные вещи: ложки, бокалы, подсвечники — по‑видимому, свадебные подарки. Мы часто отдавали их в заклад за несколько рублей — когда в этом была большая нужда. С этими вещами мы обращались как с тришкиным кафтаном: одалживали деньги у одних и выкупали серебро, а через некоторое время опять сдавали в заклад, доставали деньги, выкупали и так далее. Так продолжалось до начала Первой мировой войны. Мы и наши заимодатели уехали в эвакуацию в разные места, и серебро наше так и пропало.

В сентябре мне минуло пять лет, и весной того же года меня отдали на учебу в хедер — частную полудуховную школу. Там детей обучали читать по‑еврейски, писать, они изучали Библию и Талмуд. Отдавали обычно на полугодие за три рубля. До того я знал лишь первые девять букв еврейского алфавита. Благодаря хорошей памяти я уже через месяц мог читать большие и трудные тексты в книжке, а некоторые знал наизусть.

Хедер помещался в ветхом и наполовину вросшем в землю доме на берегу Западной Двины. Окна этого дома были на уровне земли. Глядя в окно, можно было видеть только ноги людей, проходящих мимо: сапоги, туфли, ботинки, — но не людей. В доме было довольно грязно, посреди комнаты, где мы занимались, стояла большая печь, на которой спали люди. Внизу было помещение для кур — подпечек, то есть пространство под печью. Жена нашего учителя торговала птицей. По всей комнате слышалось квохтанье кур, повсюду витал запах куриных испражнений. Запах этот был невыносим, когда хозяйка или ее дочери принимались за уборку подпечка. Они лопатами выгребали оттуда массу куриного помета, и тогда становилось трудно дышать. Занимались мы в этом хедере с десяти утра до двух часов дня. Потом шли домой на обед. После обеда опять приходили и занимались до семи‑восьми вечера. Часто из дома нам приносили в хедер что‑нибудь поесть.

Учителя в хедере, а они назывались меламедами, то есть «учителями» на иврите, были разные. Удивительно, что никто тогда не интересовался квалификацией и педагогическими способностями меламедов. Никакого контроля за обучением не было. Кто хотел стать меламедом, брал детей и занимался. В некоторых семьях меламеды плохо ладили с домашними — с женой и детьми, ссорились, бранились между собой, говорили друг другу разные грубости, а ученики слушали и смотрели. Одно было характерно для всех хедеров и всех меламедов: детей били, и били нещадно, за любой проступок. Били чем попало — ремнем, палкой, кулаками и прочим. Битье детей в то время считалось вершиной искусства их воспитания. Как не бить? Что же будет? И родители дома также били своих детей, они наказывали меламеду: бейте его, с ним трудно. И поскольку я был далеко не тихоня, а, наоборот, большой шалун, мне попадало от всех в хедере и дома. Меламеды и родители были люди несчастные, бедные, всегда в заботах о самом необходимом, болезненные, нервные и раздражительные. Они вымещали плохое настроение на детях, которые действительно их раздражали и огорчали.

Я был мальчишка живой, здоровый, очень шумный, бил стекла, любил делать все наоборот, назло. Мне часто попадали в голову камнями, и нередко я приходил домой с окровавленной головой. Там вместо сочувствия меня ожидала еще «добавка» — ругань и битье, упреки — почему дерусь, почему так себя веду. Меня всегда и везде нещадно били, но мне ничего, как с гуся вода. Я испытывал удовольствие, когда дразнил собак, ездил верхом на козе, гулявшей по улице, и не боялся ожидавшего меня наказания.

В десять лет меня отдали в обучение к одному замечательному человеку — Меиру Бирку , светлой памяти. С ним я изучал Талмуд. К этому времени подросли два моих младших брата, которых также пора было отдавать в хедер. Отец заявил, что должен забрать меня из хедера, так как за троих он платить не в состоянии. Тогда этот рав Меир сказал, что со мной он будет заниматься бесплатно. На этом и сошлись. С тех пор каждый день после уроков с другими учениками усталый рав Меир приглашал меня к себе, и мы занимались Талмудом по несколько часов. Мало того, после занятий он меня еще и кормил, угощал сдобным белым хлебом со сладким чаем. Я ел с большим аппетитом. Меир Бирк и его жена относились ко мне как к родному. В учебе я успевал; хорошо понимая, что эти люди для меня делают, старался что‑то сделать для них и помогал чем мог: подметал полы, носил мешки с мукой.

Я очень увлекся изучением Талмуда, забросил все прежние шалости и избегал мальчиков, с которыми раньше дрался и дружил. Идя по улице, я все время повторял и продумывал пройденное. Дома забирался на печь с фолиантом Талмуда и там, в тепле, опять повторял все выученное. Так я занимался Талмудом день и ночь — с большим увлечением и интересом. Слава обо мне как о знатоке Талмуда пошла по всему нашему местечку и окрестностям.

Но таким знатоком Талмуда был не только я. В нашем местечке жил еще один мальчик — Вульф, сын сапожника. Он был старше меня на два года. Учителя его очень хвалили как способного и хорошего знатока Талмуда. Мы познакомились, встречались, бывали друг у друга, делились мыслями и планами. Мы, Вульф и я, подросли, и вскоре встал вопрос, что делать с нами дальше. Возможность дальнейшего развития для таких парней в те времена была очень ограниченной . В школы или гимназии евреям доступа не было. В одну начальную школу в Якобштадте я мог бы поступить, но был очень набожным. Как же я буду ходить в школу по субботам? Исключено.

Для еврейских мальчиков и юношей все двери в жизни были закрыты. Можно было пойти в подмастерья к сапожнику, портному или плотнику. Можно — попытаться устроиться в большой магазин и, если возьмут, быть на побегушках у хозяина и его жены, зарабатывать гроши. Девушки уезжали из дома в другие города, где устраивались прислугой в зажиточные семьи. Мать моего друга Вульфа повела сына к часовому мастеру, просила взять его на обучение. Часовой мастер, пожилой набожный еврей, сказал: «Что вы, разве можно мальчика с такой головой обучать на часового мастера? Из него ведь может выйти замечательный раввин, не возьму его, грех».

Оставалось одно: продолжать совершенствоваться в изучении Талмуда. Для этого в разных городах черты еврейской оседлости существовали так называемые ешиботы, большие и малые . Большие ешиботы вроде духовной академии, где учились юноши 15–25 лет, существовали в Вильно, Слободке, Лиде, Радине. В этих «академиях» учились очень способные и талантливые молодые люди из разных городов России, а иногда из более отдаленных мест, например грузинские евреи . Все они стремились основательно разобраться в различных областях Талмуда и в средневековых комментариях к нему. Ломали головы, как отыскать глубинную мысль того или иного древнего тезиса, как сопоставить различные тексты в Талмуде, которые на первый взгляд противоречат друг другу. При более основательном размышлении над текстом оказывалось, что в нем скрыты два разных понятия и никакого противоречия нет. Далее искали подтверждения своей мысли в других местах и текстах Талмуда. В этом помогала эрудиция. Другой вопрос, действительно ли авторы этих текстов имели в виду именно то, что вычитывал в них юный толкователь. Во всяком случае, то, что он говорил и доказывал, могло быть интересно, нетрадиционно и глубокомысленно. Это зависело от того, насколько наш молодой автор был способен мыслить и вникать в тайны чужих идей. Этому труду молодые люди отдавали все время, днем и ночью просиживая над фолиантами Талмуда без всякого отдыха.

Во главе этих «академий» стояли всемирно известные ученые‑раввины. Они готовили раввинов для еврейских городов и местечек. Я и Вульф еще не были готовы к тому, чтобы заниматься в таких «академиях».

Для подготовки к поступлению в высшие ешиботы во многих городах были ешиботы «среднего образования». Такой ешибот был, например, в ближайшем от нас городе Двинске. Этот уездный город с длинными улицами располагался на Западной Двине. Его население состояло из купцов, ремесленников и лавочников. Была в этом городе большая еврейская община, во главе которой стояли всемирно известные раввины . Были гимназия и реальное училище, где учились дети состоятельных родителей. Богатых людей — владельцев фабрик и заводов — было очень мало. На каждой улице находилось две‑три синагоги. В этом городе была Подольская улица — недалеко от вокзала. На ней на каждом шагу были публичные дома. Приличные люди избегали ходить по этой улице, обходили ее за квартал. Никто о ней вслух не говорил. Помню, однажды по Рижской улице шел степенный человек с зонтиком. Вижу, к нему подходит солдат и спрашивает, как пройти на Подольскую. И этот человек как заорал на солдата, замахнулся на него зонтиком, тот еле ноги унес. Днем эта улица была сонная, тихая, безлюдная. Посреди улицы стояла красивая каменная синагога под названием Новогородка. Говорили, что эта синагога была построена на средства проституток. И действительно, они туда часто ходили, зажигали свечи и плакали. Вечером около домов зажигались желтые фонари, и появлялись проститутки. Они ходили вокруг вокзала, по Рижской улице, накрашенные, напудренные, в широких юбках. Говорили громко, ругались. Я как‑то, идя по Рижской, остановился у одной витрины. Ко мне подошла высокая дородная девушка и обругала похабными словами. Я затрясся от испуга и убежал.

Наши отцы, мой и Вульфа, решили везти нас на учебу в Двинск. Мы с отцом шли пешком три километра до вокзала. Купили билеты, сели в поезд и через два часа были в Двинске. С вокзала мы поехали прямо в дом Витенберга. Это была богатая семья, известная благотворительностью. Во дворе их дома была собственная синагога, и семья содержала ешибот для мальчиков — таких, как я и Вульф . Мы прошли через длинный двор, через склады с сельскохозяйственными машинами и всякими железными товарами, поднялись на второй этаж. Там мы застали много людей, отцов с сыновьями, приехавшими на учебу из окрестных местечек. За длинным столом сидел учитель, высокий человек с рыжей бородой. Он подзывал мальчиков, беседовал с ними, экзаменовал и изрекал, кого принимать, кого нет. Подошел к нему и я. Он поговорил со мной. Я ему понравился. Потом подошел и Вульф, учитель с ним побеседовал, и он ему не понравился. Раввин сказал, что не примет его. «Этот, — показал он на меня, — ценная вещь, мы его принимаем, а этого — нет». Тут подошел мой отец и сказал, что если Вульфа не примут, то он не сможет оставить меня, так как я еще мал, а Вульф старше и будет моим опекуном. Это подействовало, Вульфа приняли.

Встал вопрос о нашем устройстве. Предполагалось, что спать мы будем в синагоге, а для питания надо доставать «дни» — «кушать дни». Так назывался обычай устройства бедных мальчиков‑ешиботников, которых брали в разные дома на один день в неделю, чтобы кормить. Надо было найти семь семей, чтобы обеспечить нам питание на всю неделю.

Тогда отец Вульфа повел нас к приятелю, который жил недалеко от вокзала в сыром и грязном подвале. Приятеля звали Менделе. Это был невысокий человек с рыжей бородой. В подвале было грязно и сыро, много маленьких плохо одетых детей. Этот Менделе оказался легкомысленным человеком, а возможно, даже и аферистом. Он пообещал моему отцу, что обеспечит меня «днями». Сказал, чтобы обо мне не беспокоился. На следующий день Менделе дал Вульфу ряд адресов на «дни», где дадут поесть ему и мне.

В условленный день мы оба пошли в первую семью. Вышла хозяйка и, увидев меня, спросила: «А это кто?» «Этот со мной», — сказал Вульф. «Нет, — возразила она, — мы двух мальчиков брать не можем». «Садитесь», — сказала она. А мне добавила: «На этот раз ты у меня поешь, но больше не приходи». Так повторялось и в остальные дни. Менделе обеспечил пропитанием только Вульфа, а я в конце недели оказался без «дней». Я ходил по улицам города и плакал. Люди останавливали меня, спрашивали: «Мальчик, что ты плачешь?» Но мои глаза были застланы слезами, и отвечать я не мог. Попросив у Вульфа три копейки, я купил открытку и послал домой, писал и плакал. Когда родители получили ее, они ничего разобрать не смогли, нельзя было ничего прочитать. Но одно они поняли: что‑то случилось, плохо, надо ехать в Двинск. Спустя пару дней я иду по улице, недалеко от синагоги, где спал, и вижу: навстречу идет мама. Когда увидел ее, так разрыдался, что ничего не мог сказать. Мама меня успокоила. Я ей все рассказал, она меня выслушала и сказала: «Пойдем». Мы отправились к ее двоюродному брату, который жил на Рижской улице. Через него она нашла других родных и знакомых и устроила мне все «дни». Обеспечив меня «днями», мама уехала домой.

Попытаюсь обрисовать характер и быт этих «дней». «Воскресенье» я имел у состоятельных людей на Московской улице. Они жили в собственном двухэтажном доме. Старые люди, у них был один сын, жена которого приходилась дальней родственницей моей маме. Она относилась ко мне хорошо, жалела меня и, когда хозяев не было дома, давала мне поесть побольше, спрашивала, как я живу, где сплю и так далее. Я плохо знал русский язык и не всегда понимал, что она мне говорит. Она была хорошая, добрая. Подавая мясо, она сама разрезала его на тарелке на мелкие кусочки. Однажды, положив мне мяса в присутствии хозяйки, она сказала последней: «Надо дать ему к мясу огурец». Хозяйка ответила: «Ничего, съест и без огурца», — надеясь, что я по‑русски не понимаю, но я понял. Мне было обидно. По воскресеньям вечером эта семья принимала гостей, и поэтому после обеда, всегда скудного, мне давали пару кусков черного хлеба с маслом и говорили: «Это тебе на ужин, не приходи». Но бывали и исключения, когда меня приглашали на ужин. Это случалось, когда им надо было отправить письма. Я должен был идти на вокзал и опускать письма прямо в ящик на почтовом вагоне. Выемка писем из почтовых ящиков в городе прекращалась рано, и, чтобы письма ушли сегодня же, надо было идти на вокзал к почтовому вагону, так как почтовый поезд уходил поздно. Я приходил, мне давали поесть, вручали пачку писем и отправляли на вокзал. Я уже говорил, что в этом доме меня плохо кормили. После такого обеда я уходил голодный и тут же во дворе или на улице съедал куски хлеба с маслом, которые они мне давали на ужин. Съедать выданный мне ужин я мог лишь в том случае, если обед был молочный или постный. Если же обед был мясной, приходилось терпеть, так как по закону еврею нельзя есть смесь мясного с молочным. Полагается выжидать до шести часов, пока мясная пища переварится и уйдет из желудка. В этом случае я голодал положенное время, потом съедал с аппетитом.

«Понедельник» я имел в харчевне на Огородной улице недалеко от рыбного базара. Это была не харчевня, а притон. Там продавали водку и пиво, там же собирались воры, жулики и проститутки. На рыбном базаре они воровали, а делить краденое и выяснять из‑за этого отношения приходили сюда. Хозяйка харчевни, известная в городе под именем Хайка Тайц , была женщина лет 60, крепкая, круглолицая, с громким голосом. Она постоянно ругалась и кричала на обитателей своего заведения. Хайка стояла за стойкой и бойко отпускала стаканами водку. Ее иногда сменяла дочь Роза — красивая кудрявая девушка с сильными, крепкими руками. Если, бывало, кто‑нибудь из присутствующих в зале начинает буйствовать, кричать, подходит Роза, берет распоясавшегося за шиворот, подводит к двери и толкает его так, что тот, перевернувшись, оказывается на мостовой. Мужа Хайки звали Авромом. Он постоянно лежал на печи в одной рубашке, пьяный и грязный. Время от времени слезал с печи, подходил к стойке и просил у жены или у дочери дать выпить. Они его ругали, гнали от себя, ссорились. Завидев меня, Авром подходил, садился на стул, голый, в одной рубашке с открытой грудью, волосатый и грязный. Что‑то говорил заплетающимся языком, но я ничего не понимал. Начинал понимать лишь тогда, когда он своими голыми и волосатыми руками пытался обнимать и целовать меня. Его длинная седая борода касалась моего лица, а изо рта пахло спиртным перегаром. Меня начинало тошнить, тянуло рвать, я насилу сдерживался, чтобы не вырвало. Посидев около меня, он опять уходил к себе на печь. В этом шуме я долго мог прождать, пока хозяйка или ее дочь меня заметят и дадут поесть. Давали мне суп, мясо и пудинг, которые были в продаже как закуска к водке. Я ел досыта, но ходить туда мне было неприятно. Сколько раз я давал себе слово больше там не появляться, но есть хотелось, и я все равно шел.

«Вторник» я имел в приличной семье на Постоялой улице. Глава семьи был глубокий старик с длиннющей седой бородой, доходившей до колен, но хозяйство вела его дочь Соня, или, как звали ее в семье, Coрa, красивая и добрая девушка. Она была уже невеста. Соня содержала пансионат для девушек, учившихся в местной гимназии. Это были дочери состоятельных родителей из близлежащих местечек. Преодолев запреты и процентную норму, родители этих девушек сумели каким‑то путем — подкупом и прочим — отдать детей в гимназию. Вот они и столовались в этой семье. Соня и девушки всегда встречали меня вежливо и приветливо.

С Соней моя мама, знавшая ее с детства, договорилась, чтобы она брала у меня один раз в неделю мою грязную рубашку и стирала вместе со своим бельем. Соня согласилась. В первый же вторник я принес ей свою грязную рубашку. Она приняла ее без слов. В следующий вторник она вынесла мне мою рубашку, чистую и выглаженную, завернула в газету и сказала: «Больше не приноси».

Со стиркой рубашки мама меня устроила следующим образом. В нашем местечке была такая женщина — вдова Зельда. Она жила тем, что набирала заказы у местных лавочников, еженедельно ездила в Двинск, закупала товары и развозила им, зарабатывая при этом копейки за труд. С этой Зельдой я еженедельно отсылал домой грязное белье. Мама стирала его и вновь передавала Зельде. Я знал, где она останавливается, приходил и забирал. Таким образом, со стиркой моего белья все обстояло благополучно, если бы не одна неприятность. Я жил в грязи, в очень плохих условиях и поэтому заболел чесоткой. А поскольку мама стирала мою рубашку дома вместе с бельем моих братьев и сестер, то и они заразились. В домашних условиях дети скоро вылечились, я же страдал еще долго.

Я обратился к доктору Быховскому, и он меня вылечил. Доктор Быховский был хороший врач и общественный деятель, таких, как я, принимал бесплатно. Он встретил меня приветливо, поинтересовался, где я питаюсь. Я ему перечислил по дням, он все записывал. Тщательно осмотрев меня, он дал рецепт на мазь и сказал, как мазать и когда мыться. Мытье в бане стоит денег, где их взять? Но я все устроил. Нашел старика — слабого, больного. Я водил его в баню каждую пятницу, помогал раздеваться и одеваться, мыл его. Он брал билеты на вход в баню себе и мне. Билет стоил восемь копеек. А можно было и по‑другому. В городе была еще одна баня. Хозяин ее был крещеный еврей, красивый брюнет с черными глазами и черными усами, загнутыми кверху. Когда он сидел у входа, мы, все парни, которые спали вместе в одной синагоге, проходили бесплатно, мало того, он каждому из нас давал по куску мыла. Если же сидела его жена, нас бесплатно не пускали. Подходя к бане, мы высылали одного из нас посмотреть, кто сидит. Таким образом мы мылись вдоволь и с мылом.

«Среду» и «четверг» я имел в хороших семьях, кормили вкусно и досыта, только иногда давали есть на кухне. Я это понимал, и мне было обидно, но зато в эти дни я был сыт.

История с остальными «днями» — «пятницей» и «субботой» — заслуживает внимания. Когда мама была в Двинске, она нашла своего дальнего родственника — Хаима Ройхмана . Это был типичный буржуа. Богатый, жил в особняке с множеством комнат, обставленных дорогой и красивой мебелью. Ройхман был высокий толстый человек с большим животом, всегда хорошо одевался. Он разбогател на поставках мяса в местный военный гарнизон. Поставлял он, конечно, гниль и падаль, а деньги получал как за хорошее мясо. Разумеется, были жалобы. Для проверки приезжал генерал. «Проверка» состояла в следующем: генералу устраивали шикарный обед с хорошей выпивкой и приложением в виде толстого конверта. Он уезжал довольный: «Все в порядке!» А поставки продолжались по‑прежнему.

У Ройхманов был полон дом: дочери, зятья и внуки, много прислуги на кухне. Я пришел к Ройхману вместе с родственником Мойшей. Мойша просил, чтобы он взял меня на субботу, ходил со мной в синагогу, разрешил переночевать и находиться у них весь день. Ройхман наотрез отказался. Он ответил, что в субботние дни к столу у него садится 18 человек. Понятно, что только меня им не хватало. Договорились, что в пятницу он будет давать мне 10 копеек на весь день. Пускать же меня в дом и кормить он не может. На том и порешили. С тех пор еженедельно по пятницам я ходил к нему, чтобы получить эти 10 копеек. Ройхман жил далеко. Я был вынужден ходить по пять километров в мороз или летом по солнцепеку. Это было очень тяжело. Русского языка я не знал. С трудом мог прочитать таблички с названиями улиц. Пока шел, практиковался в языке, читал разные вывески. На этом углу нарисован хлеб, на этом — фрукты и так далее.

Читать немного по‑русски я научился по вывескам города Двинска, которые вскоре знал наизусть. Плохо одетый, в рваных ботинках в стужу и мороз я ходил пешком по несколько километров. Летом изнывал от жары, пока добирался до места. А надо еще обратно идти. Впускали меня через черный ход на кухню. Выходила хозяйка, толстая женщина с сильными руками, в утреннем жакете с кружевами на воротнике и манжетах, в домашних туфлях, разговаривала с прислугой и вручала мне серебряный гривенник. Редко, очень редко предложит выпить стакан чая. Я брал гривенник и уходил. Так как я по природе с детства сластена, лакомка, то, получив несколько копеек, тут же тратил их на изюм и другие фрукты и летом в жару, когда пить хотелось, на фруктовые воды, которые продавались на улицах. На еду оставались считанные копейки. Летом, когда дни длинные, я, голодный, еле дожидался вечера, чтобы пойти к субботней трапезе на свой день туда, где у меня была «суббота».

«Субботний день» у меня был в доме некоего Хаима Гура . Он торговал яйцами, его звали также Фоля‑яичник. Он жил на отшибе в доме известного в городе Хаима Конопера. Это было прозвище, фамилия у него была другая. Высокий широкоплечий старик с седой бородой, он часто заходил к своему квартиранту на разговор. Конопер был связан с преступным миром. Если у кого‑либо случалась кража, обращались к нему. Приходит потерпевший и говорит:

— Здравствуйте, реб Хаим!

— Что скажете? — спрашивает.

— Так и так, — говорит потерпевший, — меня обокрали, украли то‑то и то‑то.

Хаим спокойно все выслушивает и говорит:

— Хорошо, приходите такого‑то, это будет вам стоить столько‑то.

— Хорошо, — говорит потерпевший.

В условленный день он приходит. Конопер ему говорит: «Есть». Что есть? Оказывается, есть‑то есть, да не все, так как часть украденных вещей успели реализовать. Потерпевший, разумеется, хочет взять хоть часть украденного. Ho Конопер требует уплаты полной суммы, как было условлено.

— Но позвольте, как полной суммы, ведь не все возвращено!

— А мне какое дело? — говорит. — Я ходил, хлопотал, говорил, давайте все.

Начинается тяжба. Как быть?

— Идем к раввину, — не стесняется Конопер, — пусть раввин нас рассудит.

Понятно, к раввину, не в суд же он пойдет с таким «мокрым» делом. У раввина Конопер кричит, дерзит, не стесняется в выражениях. Вот так и решают дело.

В те времена по городу, особенно по вокзалам, ходили группами парни лет 12–17, дрались между собой, сквернословили, воровали что могли. Их так и называли — «Движение жуликов». У них была особая ненависть к нам, ешиботникам. Однажды вечером я столкнулся с такой группой. Они меня окружили, хотели бить. Вдруг один из них крикнул: «Не трогай его, это Хайкин яб». «Яб» на их языке означало «хлопец», или «парень». Они меня оставили в покое и отошли. Эта Хайка всех их держала в руках, они ее боялись.

Рассказ о моем питании и хождении по «дням» будет неполным, если не упомянуть, как мы столовались еще по нашей «порции». Дело в том, что с «днями» не всегда все обстояло благополучно. Иногда, бывало, приходишь, а дома никого нет, хозяева куда‑то ушли. Иногда опоздаешь — и хозяйки нет, некому кормить. В таких случаях у нас в запасе была «порция», то есть столовая, где Витенберги платили за нас по восемь копеек за обед. Туда мы и ходили, когда оставались без еды. Это был маленький домик в глубине двора на Мясницкой улице. Мы приходили в небольшую темную и грязную комнату, в середине которой стоял большой четырехугольный стол. Туда же наведывались приказчики из магазинов готового платья на Рижской улице. Это были молодые парни, бедные, получавшие грошовое жалованье, плохо одетые. Их тоже устраивали дешевые обеды. Они приходили, садились и рассказывали похабные анекдоты. Хозяйка столовой была высокая пожилая женщина с платком на голове, концами которого она то и дело вытирала нос.

Надо сказать, что среди нас были мальчики умные, способные и красивые. Один такой был Зямка из местечка недалеко от Двинска.

Однажды на обед нам подали суп — разумеется, довольно водянистый. Тогда кто‑то из нас спросил: «Откуда хозяйка берет столько воды, чтобы лить в наш суп?» Зямка отвечает: «Что ты спрашиваешь, ты же видишь, что у нас речка под носом».

К столу подавали вилки, ножи и ложки, не всегда чистые, иногда с ржавчиной. Когда об этом узнал главный управляющий синагогой Исай Чернов, он сказал нам: «Детки, кушайте лучше руками, только не ржавыми вилками и ложками».

Несколько слов об этом Исае Чернове . Он был интересный человек. Высокий, с большой окладистой белой бородой. По тому времени очень грамотный, хорошо говорил и писал по‑русски, начитанный и умный. Он ведал всеми благотворительными делами Витенбергов: синагогой, ешиботом и, главное, так называемым правлением, то есть ссудной кассой, где выдавались ссуды на любую сумму под залог ценностей, но без процентов. У Чернова своих детей не было, он жил в небольшой квартире там же во дворе, рядом с кладовой, где хранились принесенные ценности. Кладовая была оборудована по всем правилам камер хранения: с решеткой и железобетонными стенами. Исай Самойлович обладал приятным голосом и был кантором в своей синагоге. Он иногда выбирал кого‑нибудь из наших ребят, брал к себе в правление, обучал грамоте, бухгалтерии или какой‑нибудь другой профессии, устраивал, хлопотал по призыву в армию, женил этих ребят и, как родной отец, ездил на свадьбы с супругой, даже если молодой человек женился в другом, отдаленном городе.

В моем родном местечке напротив нашего дома жил некий Рахлин. Он торговал кожами и ездил в Двинск за товаром к владельцу большого кожевенного магазина Лейбе Вишневскому . Рахлин просил Вишневского помочь мне. Вишневский, заинтересованный в Рахлине как в покупателе, согласился давать мне по пять копеек в неделю по вторникам. Так и тянулось полгода. Еженедельно по вторникам я приезжал на Рижскую улицу в магазин, в котором везде воняло кожей, а торговлю вела хозяйка; мужа ее я никогда не видел. Она давала мне медный пятак. В один зимний день мне передали, что Вишневская меня зовет. Я пришел. Вишневская мне сказала, что приехал Рахлин, спрашивал про меня и, узнав, что они мне дают только пять копеек в неделю, был недоволен и обижен за меня. Он сделал им выговор. «Так вот, — сказала она, — поскольку тебя обижают, ты будешь получать отныне не пять, а десять копеек в неделю». И тут же вручила мне два пятака. Я, очень довольный, поблагодарил и удалился. В следующий вторник я пришел, хозяйка «забыла» и опять дала мне пять копеек. Напоминать я стеснялся. Так и осталось дальше: я еженедельно получал только пять копеек. Кстати сказать, я в то время был настолько нетверд в русском языке, что путал слова, сходные по звучанию: «обижать» и «уважать». Я тогда так и не понял толком, почему пять копеек в неделю не годится, надо давать больше. Но из этого ничего не вышло, так как хозяйка «забыла» свое обещание. Этот эпизод очень характерен для того времени. Люди, имевшие большой магазин на главной улице города и собственный каменный дом, торговались из‑за пятачка для бедного парня, которого, с их точки зрения, сам Б‑г велит поддержать. Но свой карман ближе. Таковы были нравы, пятачка все же жалко.

Спали мы в синагоге во дворе дома Витенберга. Как все здания такого типа, это было огромное помещение с куполом и одной кафельной печью. Было, естественно, холодно. Нередко из нор вылезали мыши и крысы. Мы спали на голых жестких скамьях. У меня была небольшая подушка из дому. Постели не было. Когда об этом узнал владелец мехового магазина Иосиф Альбин , он пожертвовал рубль на приобретение для нас мешков из соломы. Мы набили себе сенники и были очень довольны, спали крепким сном.

В то время староста синагоги приспособил меня себе в помощь. Я топил печь, чистил лампы, подметал не только полы, но и двор, и лестницу. При топке печи было строго наказано класть столько‑то поленьев и не больше, так как ежедневно утром приходил молиться сам хозяин. Это был старый холостяк, очень толстый, с большим слоем жира на теле. Он и зимой ходил в осеннем пальто. Ему было тепло. Когда он приходил, всегда ругался, что жарко и душно. Вечером помещение выстужалось, спать было очень холодно.

В то время то ли от холода, то ли от грязи у меня распухли ноги, голени покрылись язвами, которые гноились и кровоточили. Снимая носки, я срывал их с язв, с каждым днем дело ухудшалось. Но молодой и здоровый организм взял верх. Я выздоровел даже без особого лечения.

Я прислуживал прихожанам, подавал, подносил, а те за это иногда подбрасывали мне 5–10, а то и 20 копеек. Я стал копить деньги. Особенно хорошо я стал зарабатывать, после того как мне стукнуло 13 лет. С тех пор я считался полноценным евреем, и меня уже можно было включать в необходимое количество лиц при совершении богослужения. Дело в том, что по еврейскому закону всякое богослужение можно совершать лишь в присутствии не менее 10 человек . Все эти люди должны быть не моложе 13 лет. В то время часто случалось, что люди по случаю кончины близких или годовщины смерти родителей собирали у себя на квартире 10 человек и совершали на дому полагающееся богослужение. За приход на это богослужение хозяин дома платил. Платили и мне. Накопленные деньги я отдавал на хранение Исаю Чернову.

При топке печи однажды со мной случилось следующее. Был холодный зимний вечер, на дворе стоял трескучий мороз, в синагоге холодно. Я кричу от холода, ноги болят. Я решил — будь что будет. Навалил в печь много дров, она разгоралась и накалялась. Стало тепло. Я поставил скамейку около печи, лег спать и беспробудным сном проспал длинную зимнюю ночь. Утром люди стали собираться, пришел и сам хозяин. Скандал! Крик! Очень жарко, дышать нечем. Что такое? Разобрались, нашли виновного. Меня, конечно, прежде всего как следует выругали, потом выгнали. Поезжай, мол, домой, нахал этакий. Через час пришел наш учитель. Он дело уладил. Меня простили и взяли обратно.

Так прошла зима, приближался Песах, надо было ехать домой. Я зашел к Исаю, чтобы подсчитать, сколько я у него накопил. Исай посчитал, оказалась крупная сумма — пять рублей. Это было все, что я накопил за целый год. Исай встал, взял ключи и пошел к кассе правления. Вернулся и вручил мне красивую круглую золотую пятирублевую монету. Настоящее золото! Я такую монету видел впервые в жизни.

В конце зимы по традиции полагалось, чтобы главный раввин города приезжал нас проэкзаменовать. Так делалось в конце каждого полугодия, так было и на этот раз. Приехал раввин — человек ниже среднего роста, с большой окладистой рыжей бородой, подошел к нам и задал сложный вопрос. Первым вызвался я и ответил. Мой ответ ему понравился. Он подошел ко мне и завел беседу. Он говорил, я говорил, так мы и беседовали. Раввин так увлекся, что забыл, зачем приехал, всех оставил в покое, только стоял около меня и излагал свои мысли и воззрения по данному вопросу. Я «имел успех»!

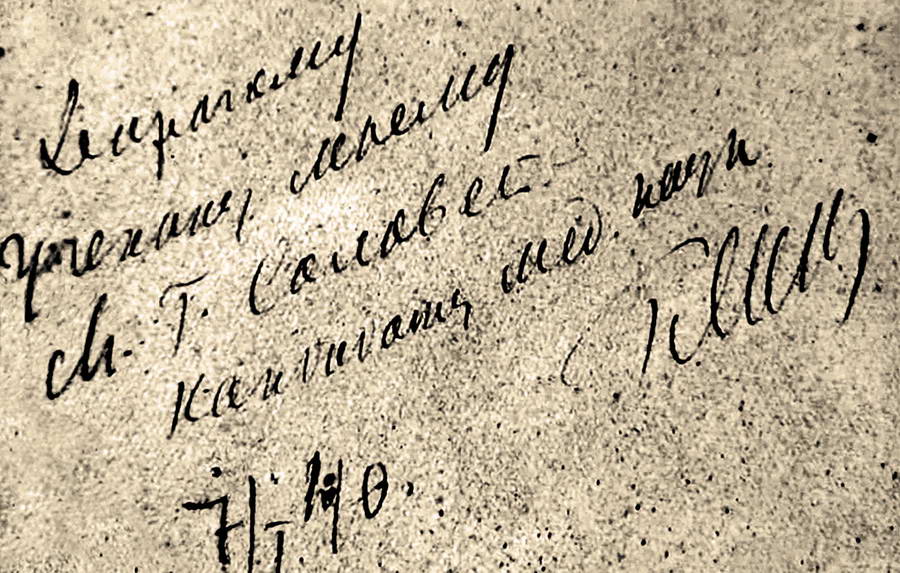

Перед отъездом домой я взял у учителя письмо, вроде аттестата. Письмо было очень лестное. В нем говорилось о моих способностях, о блестящей памяти и о том, что раввин советует мне ехать учиться в большие ешиботы — «академии».

Моей радости, разумеется, не было предела. В кармане пять рублей золотом и такое замечательное письмо. Я представлял себе, как отдам деньги родителям, как отец прочтет письмо, расскажет маме, бабушке и другим. То‑то дома будет радость!

Отец прочел письмо и горько заплакал. Я остолбенел от удивления и огорчения. В чем дело? Я спросил отца: «Что ты плачешь?» «Вот в чем дело, — сказал отец. — Тут пишут, какой ты способный, выдающийся. Надо посылать тебя в большие ешиботы. Но чем я, бедный человек, могу тебе помочь? На какие средства послать? Просто беда!»

На следующий день отец без моего ведома сам написал письмо раввину в Двинск, во‑первых, спрашивая у него, верно ли все, что обо мне пишут, и, во‑вторых, прося совета, как ему, бедному человеку, поступить. Через несколько дней получил ответ. На почтовой открытке, исписанной мелким, бисерным почерком, было сказано, что раввин действительно испытал большое удовольствие от беседы со мной, он советует послать меня в большой ешибот. Но там ведь полагается давать ешиботникам стипендию. Этим, он думает, и я проживу. Теперь встал вопрос, куда ехать.

Таких больших ешиботов тогда было много: в Слободке, пригороде Ковно, Тельшяе, Паневеже, Лиде. Ешибот в Лиде Виленской губернии считался прогрессивным, там были специальные курсы по обучению общей грамоте, и поэтому он в строго ортодоксальных кругах авторитетом не пользовался. Остановились на Слободке, и вот почему. В Слободке жил один наш земляк по имени Хацкеле, маленький вертлявый человечек в шляпе‑котелке. Он часто приезжал в наше местечко навестить свою мать Соре‑Цире. Его так и звали: Хацкеле Соре‑Цире. Он обещал, что если я приеду, то сделает все для меня. И еще один довод: парень из нашего местечка по имени Мотус (Мотке) Лат , сын кузнеца, раньше учился со мной в Двинске, а потом уехал в Ковно. Это был тупой парень, умственно отсталый, который хотел учиться, но учеба ему не давалась. Он знал об этом, часто плакал, просил объяснить ему тот или иной текст, но он их плохо воспринимал. Тупица от природы и к тому же дурак, он учился где‑то в Слободке, но, главное, устроился в Ковно в синагоге помощником шамеса и был так называемым унтер‑шамесом . Вот почему выбор пал на Слободку. Решено: еду в Слободский ешибот! Поехал я, конечно, не по билету, а зайцем с кондуктором

В книге А. Б. Вульфова «Повседневная жизнь российских железных дорог» указано, что в 1914 году стоимость поездки в вагоне 3‑го класса на расстояние до 300 верст составляла 3 рубля 80 копеек. Даже если предположить, что Мануил Соловей платил не за весь маршрут следования и купил детский билет за четверть цены (для детей от 5 до 10 лет), то все равно получится сумма около 1 рубля. Это очень большие деньги для бедной семьи.

Точно таким же долгим и утомительным был и путь в местечко Радунь, в ешиву Хафец Хаима, — более 300 верст с двумя пересадками (Двинск и Вильно) по железной дороге до станции Бастуны Полесской железной дороги, а оттуда еще 20 верст на извозчике. — Примеч. Б. Зайчика..

. Он повел меня куда‑то и посадил в шкаф, где я просидел все время, пока контролер ходил по вагонам. Так тогда делали многие. Таким образом я приехал в Ковно. Погулял по красивому городу, перешел мост через Вилию и оказался в Слободке. Свою корзинку я оставил у Хацкеле. Я встретился с Мотусом, и, так как это было в пятницу, мы сговорились, чтобы я к вечеру пришел к нему в портновскую синагогу, там он меня и устроит. Я так и сделал.

Мотус указал мне место и сказал: «Сиди здесь, жди меня, я к реке подойду». Я сижу. Солнце идет к закату, темнеет. Синагога постепенно наполняется людьми. Мужчины в субботней одежде, в шляпах и сюртуках. Людей с каждой минутой становится все больше и больше. Стало тепло. Синагога полна людей, горят лампы, много свечей, светло. Приступили к вечерней молитве. Закончили, люди говорят друг другу: «Доброй субботы» — и выходят. А я все сижу на месте и жду своего Мотуса. Но он все не идет. Людей в синагоге становится меньше, а его нет. Что‑то случилось, думаю, но что именно — не знаю. Наконец из синагоги вышел последний человек, пришел дворник (не еврей), погасил лампы и свечи, стало темно, горели только свечи у амвона , длинные — с метр, которые должны гореть целые сутки. Я вижу, что мне уже некуда идти, и решил остаться переночевать. Куда я пойду ночью в чужом городе? Переночую, утром видно будет, выяснится. Я облюбовал широкую скамью и решил, что здесь лягу спать. Так я лежу одинокий и сквозь темноту вижу, как главный шамес Лейб Штудвилер берет ключи и идет к двери, чтобы запереть ее. Но перед этим он крикнул: «Никого нет?» Тогда я откликнулся: «Я!» В ответ на это я услышал крик: «Ой! Шлеймке, иди сюда!» Шлеймке — это его сын, с которым он собирался идти домой. Я, не дожидаясь, пошел ему навстречу. Штудвилер взял меня за плечо, подвел к амвону и разглядел в свете горящих свечей. Он, конечно, сразу понял, что меня пугаться нечего. Я рассказал ему все как есть. «Хорошо, — сказал старик, — все ясно».

Оказывается, дело было вот в чем. Мотус питался по субботам у некоего Давида Левина. После молитвы Мотус подошел к Левину сказать: «Доброй субботы», а тот сказал ему: «Идем». Задержать же Левина и рассказать ему, что я его жду и он должен меня устроить, у Мотуса не хватило ни ума, ни смелости, и он пошел за хозяином.

«Но, — сказал Штудвилер, — тебе ведь надо поесть. Вот что сделаем, — произнес он. — Я поведу тебя в один дом, где тебе дадут поесть. Потом я зайду к Левину, скажу Мотусу, где ты, чтобы он зашел за тобой. Смотри не уходи, сиди, жди Мотуса».

Мы пришли в один дом, меня хорошо приняли, посадили за стол и дали поесть. Попрощавшись с хозяевами, Штудвилер еще раз сказал мне: «Не уходи отсюда, жди, пока Мотус не придет за тобой». Поели, произнесли послетрапезную молитву, я сижу и жду. Тут вижу, как хозяин положил руку на стол, голову на руку и заснул. И хозяйка, смотрю, еле стоит на ногах, сонная. Я подумал, надо дать людям лечь спать. Это были труженики, они за долгий день наработались, им нужно отдохнуть, я им мешаю, надо уходить. Я встал, сказал: «Доброй ночи» — и вышел. Хозяева меня не удерживали и были, по‑видимому, рады моему уходу.

Я вышел в темный переулок, но вблизи виднелась большая, освещенная фонарями площадь. Моросил мелкий дождик. Камни мостовой поблескивали в свете фонарей. Кругом тихо, людей не видно, только в дальнем углу площади, вижу, стоит городовой на посту. Как и куда идти, я не знаю. Кроме городового, кругом ни души. Что же делать? Я решил обратиться к городовому. Подошел. Городовой посмотрел на меня и сказал: «Ты кто такой? Покажи паспорт». Я затрясся от страха и заплакал. Я ему объясняю, что паспорт у меня дома, а теперь суббота и носить его с собой нельзя. А он мне: «Что ты городишь? “Паспорт носить нельзя!” Я ваши законы знаю: чемодан или талес (полосатое покрывало, в которое евреи облачаются во время утренней молитвы) — это носить нельзя, но паспорт носить можно». «Пойдем за мной», — приказал он и зашагал вперед военным шагом. Я иду за ним и рыдаю, мои рыдания эхом отдаются вокруг, он идет, а я в слезах за ним. Так мы прошли одну улицу, другую, третью. На одной из улиц в подворотне стояла женщина. Она видит, что городовой ведет плачущего мальчика, подошла и заговорила: «Господин городовой…» Но он крикнул на нее и замахнулся рукой, так что та в испуге еле ноги унесла. Наконец мы вышли на улицу, где освещения совсем не было. Городовой остановился и говорит мне: «Вот тебе и Слободской мост». Фактически он меня проводил до места, только «пошутил» со мной, поиграл. На мосту сидели молодые люди из ешибота. Городовой обратился к ним и сказал: «Эй, вот из ваших парней заблудился, берите его».

С ними я и пошел к себе. Когда я рассказывал об этом городовом людям, они говорили: «Ах, этот!» Оказывается, он был известен в городе своими «шутками» с евреями. Добродушный человек, он даже проводил меня, но любил пошутить.

Мой приезд в Слободку оказался неудачным. В то время в ешиботе «Кнесет бейт Ицхак», куда меня приняли, были раздоры между администрацией и руководством. Заведующий был нечист на руку. Он в то время выдавал замуж дочь, присвоил все деньги, собранные пожертвованиями, и ешиботникам ничего не давал. Последние, естественно, взбунтовались, требуя справедливости. Но денег никому не давали, в том числе и мне. Я голодал еще хуже, чем в Двинске. Ведь там у меня были «дни», здесь же я и этого не имел. Я голодал не день и не два, а неделями. По субботам меня всегда принимал хозяин, у которого я обедал. Ведь не может же быть, чтобы в субботу еврея оставляли без еды. В будни же я страшно голодал. Кроме голода я попал еще в одну беду: комната у Хацкеле, где я спал, была очень грязной, но она оказалась еще и ужасным клоповником. Ночью клопы ползали по обоям, по полу. Вечером прихожу домой, ложусь спать, быстро засыпаю, но вскоре просыпаюсь от укусов клопов, я весь обсыпан клопами, посмотришь на постель — она вся в движущихся коричневых точках. Я так почти и не спал. Белье менял редко. Спасался только в бане, парился веником, а рубашку выпаривал, потом ее надевал. Первые дни после бани, главным образом в пятницу, было сносно. Но вскоре вновь начиналась чесотка, и так до следующего раза.

Пришло время отправляться домой на осенние праздники. Приехал и застал беду: мама тяжело заболела. За три месяца до этого она мыла полы, и иголка вонзилась в палец левой руки. Будучи всегда в заботах, она ничего об этом не говорила. Бывали боли, но она пересиливала и молчала. Наконец рука стала нарывать, началась, как я теперь понимаю, флегмона. Мама опасно заболела, поднялась температура — выше 40 градусов, рука вся отекла и стала как бревно, пальцы толстые, неподвижные, кисть как подушка. Пришли родные, приехала мамина сестра из ближайшего местечка . Надо срочно ехать в Ригу на операцию. В тот же день достали деньги, маму вынесли на носилках и отправили. Как раз на праздники отец и дети остались одни. Хозяйничала старшая сестра, тогда девушка лет 17.

Приехала мама в Ригу, ее встретили родственники и отправили прямо в городскую больницу. Быстро сделали рентгеновский снимок, определили местонахождение иглы, сделали широкий разрез и все, что нужно. Заживало хорошо. Отечность быстро спала, температура стала нормальной. Мама начала поправляться, ее выписали, но велели оставаться в городе, ходить на перевязки. Она так и сделала. Жила на квартире у золовки — жены ее покойного брата. И хотя эта золовка, ее звали Башева , в то время уже была замужем за другим, но все же считалась близкой родственницей.

Тут подошел грозный осенний Судный день — Йом Кипур . Не может же быть, чтобы моя мама в такой день не пошла в синагогу. Ясно, пойдет с Башевой. Мама завела с ней речь об этом, но та почему‑то молчит, ничего не отвечает. Мама еще раз заговорила об этом, но та все отмалчивается. В чем дело? Когда же мама вновь пристала к ней, та ответила: «Слушай, я пойду, а ты от меня поодаль, чтобы не видели, что ты со мной. Придем в синагогу, я встану на свое место, а ты где‑нибудь в стороне, только не подавай виду, что имеешь ко мне отношение».

Дело в том, что Башева одевалась как городская дама — в шляпе и модном платье. Мама же была плохо одета, дорогих платьев не имела, и, конечно, она была без шляпы, вот тетя и стеснялась ходить с ней. Эту историю я узнал со слов мамы спустя много лет. Мы жили в Москве, а тетя с мужем — в Риге, то есть в буржуазной тогда Латвии. Однажды, когда я пришел к родителям, мама сказала, что получила письмо из Риги. Трагически погибла Башева. На старости лет она лишилась рассудка. Однажды ночью в одной рубашке вышла из дому, дошла до какого‑то канала, ступила туда, и ее засосало. Ее нашли мертвой в ночной рубашке. «Вот тебе и красивые платья», — закончила мама рассказ.

Вскоре мама приехала из Риги здоровая, и все вновь пошло своим чередом. Дома решили, что я еду в Радин, местечко в 20 километрах от города Лида. Я приехал в Радин, после приемных испытаний был принят и получал стипендию два рубля в месяц. Однако вскоре, видя мое прилежание и способности, прибавили еще один рубль — получилось три рубля в месяц. Надо сказать, что во главе радинского ешибота стояли люди, известные своей честностью и правдивостью. В первый день каждого месяца аккуратно выдавали каждому положенную ему сумму.

Я снял койку у хозяйки. У нее в большой комнате стояло шесть кроватей — копеек по 50 в месяц. В этих сносных условиях я пристрастился к изучению Талмуда, занимался буквально день и ночь. Приходил спать, когда все уже спали, и уходил, когда остальные еще спали. Так продолжалось долго. Мои товарищи по койкам не знали меня, и я их не знал. Случайно я подружился с одним парнем из Польши. Он поинтересовался, где я живу. Оказалось, что мы с ним живем в одной комнате, наши койки рядом.

Радин Виленской губернии — маленькое местечко, напоминающее большую деревню. Все оно состояло из одноэтажных деревянных домов. Дома были относительно новыми, так как пять лет назад случился большой пожар и многие здания сгорели дотла. Местечко было вновь отстроено. Когда подъезжаешь, за километр слышен гул: это ешиботники читают нараспев Талмуд. Люди в этом местечке были простые и добрые. Таких людей трудно встретить в больших городах.

В местечке не было ни врача, ни даже фельдшера. А в год перед началом Первой мировой войны открыли аптеку. При серьезных заболеваниях приглашали врача из ближайшего города за 20 километров — из Лиды.

В Радине я застал начало Первой мировой войны в августе 1914 года. Помню мобилизацию, плач и крик женщин. Они приходили в местную синагогу, молились и с плачем падали в шкаф, где стояли свитки Торы, считая это место самым святым и наиболее близким к Б‑гу. Война шла, о ходе войны мы знали очень мало. Русских газет никто не выписывал и не читал. Еврейские газеты поступали нерегулярно. И вот, спустя неделю после начала войны, откуда‑то приехал один человек и рассказал, что немец уже занял три города и идет дальше. Жители местечка все сбежались послушать его.

При гнете и страданиях, которые евреи терпели от царского режима, неудивительно, что многие радовались поражению русской армии. Тем не менее нашлись и такие, которые терпеть не могли немцев и пугали народ тем, что если придет немец, то он всех замучает своими порядками и требованиями чистоты. Один старый еврей с большой седой бородой рассказывал, что был когда‑то в одном городе в Германии, шел по улице, его схватили и насильно отправили в баню, хотели даже бороду постричь. Приход немцев особенно пугал евреев тем, что в Германии существовал закон об обязательном обучении детей в школе. Как же тогда быть с хедером? Везде много толковали о войне: в бане, на улице.

Интересно отметить, как люди относились к лечению болезней. Использовали знахарские методы. Я знал одного бедного старика‑сапожника. Как‑то я зашел к нему и застал такую картину: посреди комнаты за столом сидит старик, резко похудевший, весь желтый, в рваной одежде. Он заболел желтухой. В руках он держит начищенный до блеска медный таз. Он ни на кого не смотрит, в том числе и на меня, — только в таз, в котором отражается его худое лицо в морщинах. Я поглядел на его руки и ахнул: на всех пальцах — тонких, худых — золотые кольца, на руках выше запястий золотые браслеты. Это его так «лечили» от желтухи. Одалживали где можно золотые вещи — а кто не даст ради спасения человека? — и надевали на больного. Бросался в глаза контраст между убогой одеждой и богатством на руках. Непонятно мне, откуда и у кого в той среде могли сохраниться золотые кольца и браслеты. Выздоровел ли старик — не знаю. В таком возрасте даже и без эпидемии желтуха всегда наводит на плохие мысли.

Но вот осенью 1914 года началась настоящая эпидемия дизентерии. Основным признаком этой болезни считали кровавый понос, ее тогда называли кровавкой. Многие заболевали, их увозили в Лиду, но мало кто оттуда возвращался: умирали. Лишь один пожилой человек вернулся здоровым — некий Каплан.

Но вот случилось так, что я пошел в общественную уборную и увидел у себя в стуле капли крови. Я, разумеется, испугался, но внутреннее чутье подсказало, что ничего ужасного нет. Я, как всегда, был бодр и чувствовал себя здоровым. Рассказал об этом окружающим, и новость о моем заболевании разнеслась с быстротой молнии. Что делать? Мне приказали сходить к Каплану, поговорить с ним. Я пошел к нему, рассказал. Он стал меня «утешать». «Эта болезнь тяжелая, — сказал он, — умрешь. Кто ты? Есть у тебя отец, мать? Иди ложись, ничего не ешь. Надо бы тебе в Лиду ехать». Я пошел к себе, лег, но есть страсть как хочется! Тогда одна женщина, известная своими добрыми делами, принесла мне миску с теплой нежной гречневой кашей. Я эту кашу вмиг проглотил. Так я в один и тот же вечер столкнулся с двумя противоположными типами — черствый, до смерти меня напугавший Каплан и эта милая женщина, которая накормила меня и утешила. Надо сказать, что такие, как Каплан, встречались очень редко, это мне просто «повезло».

Мне сказали: в таком‑то доме люди наняли подводу и едут в Лиду. Я пошел туда, и они меня взяли с собой. Поздним вечером мы сели на подводу, поехали сосновым лесом.

Моими попутчиками были молодые люди, всю дорогу они пели. Лошадь шла шагом, ехали медленно. Воздух в лесу был замечательный, из‑под колес слышался хруст ломающихся веток. На рассвете приехали в Лиду. Мне посоветовали обратиться к доктору Ремерту. Этот доктор был немец по национальности. Но он так давно жил с евреями, что знал все их обычаи и прекрасно говорил по‑еврейски. Доктор меня принял, осмотрел и установил, что дизентерии у меня нет, а есть геморрой. Таким образом, был поставлен диагноз болезни, которая сопровождала меня всю жизнь.

Война продолжалась. Немецкие войска приближались к Виленской губернии. Встал вопрос об эвакуации. Но куда? Стали отправлять посланцев в разные места. Были различные варианты. Наконец остановились на городке Смиловичи недалеко от Минска.

До ближайшей станции железной дороги было 20 километров. Ехали на подводе. Из ближайшего городка приехала мать одного из наших юношей, чтобы проводить сына до поезда. Она тоже села на нашу подводу. У железнодорожного переезда мы остановились — опустился шлагбаум. Вдруг издали услышали гул, и вскоре показался паровоз. Огромная машина со свистом пронеслась по рельсам. Женщина, которая ехала с нами, вскочила и закричала: «Ой, смотрите, что это такое?!» Оказывается, она в возрасте 60 лет впервые увидела железную дорогу и паровоз.

В Минск мы приехали поездом ночью. Вновь сели на подводу, и я тут же задремал и проснулся только утром, уже в Смиловичах. В этом городке я первые дни не мог найти себе места для ночевки. В одном доме ко мне вышел хозяин, высокий старик с окладистой седой бородой, закрывавшей всю грудь, и разрешил ночевать у него. «Но у меня нет постели», — сказал я (подушку я потерял при переезде). «Приходи, что‑нибудь найдем», — сказал он. Я пришел вечером, мест не было, можно было спать только на полу. Для «постели» хозяин принес из сарая белый мешок с перьями. Жесткие стержни перьев вылезали со всех сторон. Он также принес мне толстую лошадиную попону, чтобы подстелить или укрыться ею. Я лег на попону и заснул. Утром встал и увидел, что вся «подушка» в крови. Откуда эта кровь, я до сих пор не знаю. Может быть, ночью у меня было носовое кровотечение или жесткий стержень от перьев уколол меня — не знаю.

Это случилось уже глубокой осенью. В то время я простыл, болело горло, больно было глотать. Я чувствовал жар, очевидно, это была ангина, но лечиться было негде. Под вечер я зашел в один дом, сел на диван и заснул. Я спал некрепко, дрожал, как это бывает при повышенной температуре. Сквозь сон я слышал, как пришла хозяйка, спросила у мужа, кто это спит на диване. Муж отвечает: «Пришел какой‑то парень, сел и заснул, он, видно, нездоров». Хозяйка закричала: «Пусть убирается, у меня не общежитие!» Я не заставил себя упрашивать и ушел. Где ночевал — не помню. Болезнь переносил на ходу, оставаясь на ногах. Через день‑два я начал потеть, был весь мокрый. Рубашка на теле пропиталась потом и засохла, стала жесткой, как кора, и царапала кожу. Так я и выздоровел на ходу. Мой крепкий организм все пересилил.

Вскоре я хорошо устроился, присоединился к своим ешиботникам, которые сняли комнату в одном доме. Было удобно и тепло. И постель мне дали. В то время функционировал земский союз городов, он оказывал помощь беженцам, каковыми мы и считались. Беженцам выдавали продукты: сахар, крупу, воблу — и теплое белье: фуфайки, рубашки и прочее. Мы зажили хорошо, только со стиркой было плохо, я ходил вшивый и спасался в бане. Туда я ходил чуть ли не через день, парился на верхней полке и выпаривал белье. С тех пор у меня осталась страсть к парной бане. Всю жизнь поддавал столько пару, что никто со мной в парилке оставаться не мог.

Время шло, война продолжалась. Мои родители жили в Прибалтике и, оказавшись в прифронтовой полосе, эвакуировались в глубь страны. Некоторое время я не знал, где они, но они были в курсе, где я нахожусь. Списавшись с родителями, я узнал, что они осели в Москве. Отец поступил на фабрику шить маски для противогазов, и это дало ему и всей семье право на проживание в Москве.

Тут подошел мой год призыва в армию. Я решил ехать к родителям. Добрался не без приключений. Надо было ехать через станцию Руденск в Минск, а оттуда в Москву. Рано утром я приехал в Минск, там тогда было два вокзала — Александровский и Московский. Надо было перебраться с одного вокзала на другой. Перед отъездом мне дали в ешиботе несколько рублей, чего было явно недостаточно для такой дальней поездки. Я договорился с одним извозчиком, что он перевезет меня на Московский вокзал за 70 копеек. Когда приехали, я дал ему бумажный рубль и сижу, жду сдачи. Извозчик обернулся ко мне и говорит: «Что ты сидишь?» «Жду, — говорю, — сдачи 30 копеек». Тут извозчик схватил меня за шиворот и силой вышвырнул на мостовую. Я лежал, а извозчик стегнул лошадь и укатил.

Очнувшись, я увидел вокруг себя множество людей, они меня подняли, стали расспрашивать. Один человек небольшого роста в твердой шляпе, по имени Элья Койман, отвел меня к себе домой недалеко от места происшествия, накормил и дал немного денег на дорогу. Я пришел на вокзал, справился о цене билета до Москвы и убедился, что у меня такой суммы нет. Взял билет до Смоленска, решил, что дальше поеду зайцем: лягу под лавку и поеду. Ведь другого выхода у меня и не было.

В Смоленск приехали вечером. Я вышел на вокзальную площадь и, к своему удивлению, увидел какие‑то освещенные домики. Рассматривая эти домики, я вдруг увидел, что один из них двинулся и поехал. Догадался: это трамвай, о котором я раньше уже кое‑что слышал.

Я вернулся в вагон, и начались мои мытарства. В каждом кондукторе я видел контролера и перебегал из одного вагона в другой. Кондуктор сразу заметил, что я заяц, я же продолжал убегать от него. Так, переходя из вагона в вагон, я попал в вагон второго класса. Здесь было тепло и светло, мягкие диваны. Я сел на один и заснул. Вот тут‑то кондуктор меня и поймал. Он взял меня за плечо и вывел на вокзал на одной из ближайших станций — не то в Дорогобуже, не то в Вязьме. Дело было ночью, темно, на вокзале толпы военных — солдаты, офицеры. Составили на меня протокол, платить столько‑то и все по тарифу второго класса, так как меня обнаружили в вагоне этого класса.

Я вырвался из рук кондуктора, смешался с толпой и опять побежал к поезду. Залез в вагон и уехал. Еду, а тем временем светает. В 10 часов утра опять кондуктор идет по вагонам. Что делать? Тут меня выручил один молодой человек из Белостока. Это был спекулянт, который ездил в Москву за товаром — за краской. В то время чаще всего спекулировали мануфактурой и красками, спекулянты наживали на этом много денег. Этот молодой человек был, по‑видимому, очень богат. Он поговорил с кондуктором, дал ему денег, и тот пошел на вокзал, купил и принес мне билет до Москвы. Этот человек был настолько добр, что и мне дал какую‑то сумму.

Так я спокойно доехал до Москвы. В Москве меня никто не встретил, но до того мне писали из дому, что ехать надо на трамвае номер 36, который идет от вокзала (ныне Белорусского) до Москворецкого моста. Мои родители жили на Софийской набережной .

Я вышел на площадь, смотрю на трамвай, вижу все большие номера, а номера 36 нет и нет. Так я простоял около часа. Оказывается, я смотрел вниз на номера вагонов, а не на номера маршрутов. Поднял глаза и вижу, что наверху тоже есть какие‑то номера. Тогда я понял, куда надо смотреть. Действительно, вскоре подошел мой номер, я сел и поехал.

Родители жили на Софийской набережной в грязном дворе на первом этаже. Квартира темная, вроде тех, в которых жили дворники или рабочие, мастеровые. Я открыл дощатую дверь и вошел. Первой меня увидела мама. Она кликнула отца. Он вышел ко мне весь белый — и голова, и борода. За три года, что мы не виделись, он весь поседел.

Вскоре выяснилось, что я не имею права на жительство и правами семьи пользоваться не могу. Так я и остался жить без прав, и мы платили дворнику, чтобы он сообщал, когда будет обход.

Как‑то в 1916 году в декабре на улице было 27 градусов мороза. Поздно вечером, когда я был уже полураздетый, случился обход. Я схватил то, что под руку попалось, натянул на ноги тугие ботинки и выбежал на улицу. Холод был адский. Я дошел до Москворецкого моста, там увидел ночной трактир. Вошел. В трактире было много народу, шум, гам со всех сторон, жарко, освещение тусклое. За столами сидели мужчины, извозчики, ели, пили, уходили и приходили. Наружная дверь поминутно открывалась и закрывалась, при этом в трактир врывались клубы белого пара. Я сел и тут почувствовал резкую боль в большом пальце левой ноги. Оказывается, я отморозил палец. Я вышел из трактира и еле мог идти из‑за боли. Тем временем мама и брат шли по набережной, искали меня. Мы встретились. Они помогли мне добраться до дома. Отмороженный палец еще долго болел и давал о себе знать в течение многих лет.

Мы с отцом стали хлопотать о моем праве на жительство через еврейскую общину. Там были юристы. Оттуда меня послали к одному юристу в Фурманном переулке. Меня принял высокий широкоплечий пожилой человек с бородой, расходящейся треугольником от подбородка. Он сказал, что хлопотать обо мне должен не я и не отец, а какой‑то сиротский суд, туда и надо обратиться. Я, конечно, никуда не обратился. Но тут подоспела Февральская революция, вопрос о моем праве на жительство был решен. Период с февраля по октябрь 1917 года, столь богатый событиями в нашей стране, проходил мимо меня, я ничего не понимал, ничем не интересовался. Помню Октябрьскую революцию. Живя на Софийской набережной, я видел, как с завода Листа выходили вооруженные рабочие. Видел, как солдаты штурмовали Кремль. Вскоре после Октябрьской революции отец получил от райсовета роскошную квартиру из шести комнат с мраморными колоннами и стенами. Над нами в бельэтаже жил не то князь, не то помещик. Он исчез после революции, а его квартиру дали нам. Под ней были большое подвальное помещение — кухня с огромной печью — и комнаты для прислуги.

В новой квартире мы зажили прекрасно, но вскоре началась Гражданская война — разруха, голод, холод. Страдало все население, в том числе и мы.

Мама все время была в трудах и заботах о нас. Она доставала все необходимое и пекла в большой печи хлеб и разные лепешки. Только благодаря ей мы были сыты и одеты.

Вместе с революцией произошел коренной поворот и в моей жизни. Несмотря на мои фанатизм и набожность, жизнь все же сильнее, особенно в молодом человеке, здоровом и сильном, каким я был. Я познакомился с девушкой, полюбил ее. Эта любовь заполнила все мое существо. Так, конечно, бывает у всех. Я вошел в дом ее родителей, они меня приняли как родного. Отец ее — бывший учитель, талантливый педагог, он понимал учеников. Ее мать — женщина золотой души. У нее не было сыновей, только две дочери. Она меня приняла и полюбила как родного сына. Любила, воспитывала и ругала. Я женился на их старшей дочери, это моя супруга, с которой живу вот уже 58 лет, мать моих детей. Родители жены, да и она сама, тогда еще школьница, решили сделать из меня «человека», приспособить к жизни. Так я и начал брать уроки у учителей по разным предметам.

Формально я считался безграмотным. А как же иначе назвать человека, который плохо читает по‑русски и ни писать, ни говорить не умеет. На самом деле, однако, это было не совсем так. С детства я отличался жаждой знаний. Меня всегда интересовало — что, как и почему. Тянуло к изучению окружающей природы. В детстве я однажды нашел дохлую кошку. Я ее вскрыл жестянкой, чтобы посмотреть внутренности. Когда мама приносила из мясной лавки печенку или легкие — это стоило дешевле, чем мясо, — я с жадностью рассматривал эти органы, щупал, совал пальцы, за что и получал по рукам: нечего, мол, возиться с тем, что люди должны есть. И Талмуд меня привлекал идеями и необходимостью решать подчас головоломные задачи. Я охотно изучал творения средневековых еврейских философов: Маймонида, или Рамбама, Ибн‑Эзры и других. Будучи в Москве, я читал на еврейском языке «Этику» Спинозы в переводе Рубина, «Историю развития человеческой культуры» в переводе Фришмана, «Развитие западной цивилизации» и другие книги. После этого нельзя, конечно, назвать меня безграмотным. Все это помогало мне, учеба и грамота давались легко. Я осваивал русский язык, много читал, говорил. Когда я усвоил его, передо мной открылся целый новый мир. Предметы я изучал с интересом и жадностью. Проглатывал книгу за книгой и неплохо запоминал. Особенно полюбил историю и литературу.

Прошло несколько лет. Я справился с курсом в объеме тогдашней средней школы (теперь программа более сложная). Встал вопрос о поступлении в университет. Куда поступать? Из своего прошлого я вынес склонность к истории и филологии. Думал поступить на историко‑филологический факультет. Но мне случайно попались в руки книги Мечникова, оказавшие решающее влияние на мой выбор: «Этюды о природе человека» и «Сорок лет рационального мировоззрения». В этих книгах Мечников красиво и доходчиво излагает все теории познания, от древнекитайской философии и до Льва Толстого. В них дан замечательный критический обзор теорий познания всех времен и изложены основы эволюционной теории дарвинизма. Повторюсь, все это оказало на меня решающее влияние. Я решил стать врачом.

Влечение к медицине было обусловлено у меня и другой ее стороной — гуманистической. Я вырос в бедности. Вокруг себя я видел, как люди нуждаются во всем, в том числе и в медицинской помощи. С медицинской помощью у нас было плохо. На всю округу с населением в десятки, а может быть, и сотни тысяч — два врача. Им платила мещанская управа, они должны были лечить бесплатно. Тем не менее полагалось за каждый визит платить 30–40 копеек или даже больше. Без этого врачи не ходили. Один из них, Г., был очень недобрый человек. Он плохо относился к бедным людям. Записываться к нему надо было утром в аптеке. Оттуда он брал вызовы и ходил к больным. У него была особенность: он ничего не говорил. Приходил, не помню, здоровался или нет, а если и да, то все равно ни с кем не беседовал. Чаще всего, конечно, болели дети. Болел отец, болела сестра, мы часто вызывали врача. Придет он к ребенку, толкнет его, дернет за руку, за ногу, повалит его на один бок, на другой, словно это не человек, а бревно. Ребенок плачет, рыдает, извивается, а ему хоть бы что, он молчит. Как‑то раз этот врач пришел ко мне и вел себя как всегда: дергал, толкал. Я в отместку пихнул его ногой в грудь так, что он отскочил, а я был очень доволен, что сумел ему отомстить. После осмотра он писал рецепты, что‑то коротко говорил и быстро уходил.

Помню такой случай. Кто‑то из нас заболел. Надо вызвать врача, но нет денег, чтобы заплатить за визит. Мама пошла к соседям, одолжила 30 копеек и решила дать ему горсть мелочи в 25 копеек, авось не заметит. Так и сделала. Но он не поленился и стал считать. Прошло столько лет, а я до сих пор вижу, как врач быстро‑быстро считает монеты и говорит: «Не хватает пяти копеек». Пришлось добавить еще пятак.