Закон сохранения Володина

Автор: Алла Боссарт

В Питере много замечательных людей. Но «гением места» Петроградской стороны был, конечно, Александр Моисеевич Володин по прозвищу Любимый. Человек, способный понять всех

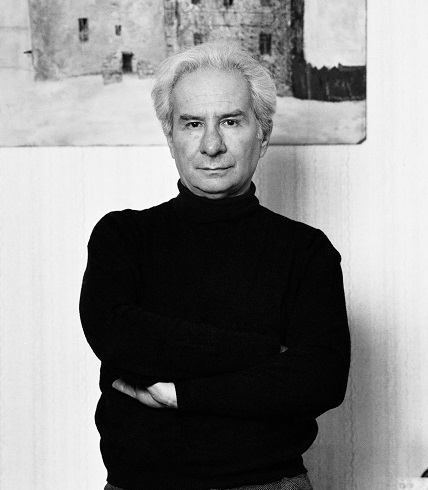

Александр Моисеевич Володин

Оказывается, мемориальные доски на домах, где жили замечательные люди, можно вешать спустя лишь тридцать лет после смерти этих людей. Почему именно тридцать – не знает никто. То ли это испытательный срок: окажется ли гражданин достоин такой памяти современников, чтобы тратить на него довольно большие деньги. Или, быть может, через тридцать лет становится окончательно ясно, что замечательный человек не воскреснет. Или ещё какая-нибудь ерунда.

После смерти Александра Моисеевича Володина его друзья всего два года обивали разнообразные пороги, чтобы получить разрешение на материализацию памяти ленинградцев о любимом земляке. Если он наблюдал за этой битвой, незримо паря над нею с рюмочкой, то уж, наверное, готов был провалиться сквозь землю (или небо) от стыда, что доставляет столько хлопот…

Очень готов был всегда к стыду. Говорил, мол, стыдится всего, что написал. Всю жизнь, говорил, прожил в стыде, неловкости, неуверенности. Может, конечно, слегка и привирал: лукавый был человек. Лукавый и чудесный. Рассеянный, нескладный, скромности несусветной и несусветного дара.

Огромный мастер. Театральная легенда. И при этом… «Мне на минное поле ступить было легче, чем на огромную сцену Большого театра, когда вручали «Триумф». Путин, вся элита... Что я нёс! Кричал что-то про старый-престарый рассказ Битова «Пенелопа»... Потом не мог найти ступенек: всё одинаково залито алым, я спотыкаюсь, возвращаюсь назад, чувствую себя полным идиотом... Полунин мне сказал: ты отнял у меня роль, я хотел сыграть маленькую клоунаду, но после тебя это уже невозможно».

Олби, знаменитый американский абсурдист, бродя с ним по ленинградским рюмочным, вряд ли понял дикий абсурд жизни вольного заложника советского театра. Жил в Москве, но мечтал почему-то о деревне, заваленной снегами, где небо ниже над землёй, чем в городах. Сбежал от родни, восемнадцать рублей хватило на дорогу. В деревне Вешки взяли учителем – сразу после десятого класса. В первый же день напоили, и началась грязь... Все пили и стучали друг на друга. Сбежал в армию, за два года до войны. Увидел, что не бывает ничего мерзее казармы в мирное время. Сбежал в самоволку – к девочке. Войне вместе с другими мальчишками радовался как свободе. Бежал в атаку. Бежал из окружения. Бежал от разных женщин. Хотел убежать со сцены Большого – но упал.

Если бы я снимала кино о Володине, рефреном был бы бегущий человек. Впрочем, это уже, эх, придумал Данелия. Великий марафонец Володин похож на такого же маленького, нелепого и великого эстонского бегуна Хуберта Пярнакиви, пробежавшего-протанцевавшего свои последние сто метров в состоянии клинической смерти.

Володин был окружён друзьями, любим всеми, сам любил множество всякого прекрасного народу. И только ближайшие знали о его одиночестве. Марафон – жанр одиноких. «Одиночество бегуна на длинные дистанции», помните?

Только одного такого же встретил Володин на этой дистанции. Ещё молодыми, лет через десять после войны, на совещании молодых писателей познакомились два поэта-фронтовика. Зашли в гостиничный буфет, выпили. Новый приятель спел несколько своих песен. Володин разрыдался. «Прости, Булат, грустный я человек. Даже когда идут успехи, я всё равно остаюсь грустным». «Саша, ты грустный человек, но какой грустный человек я, ты ещё не знаешь», – ответил Окуджава.

9 мая 2001 года, в день 77-летия Окуджавы (спустя четыре года после его смерти и за несколько месяцев до ухода самого Володина), я была у него в гостях. Конечно, выпили. И за Победу, и за Булата, и за встречу. На ту, другую, надо сказать, он не уповал. «ТАМ, – писал в самом конце, – встречи нет». Александр Моисеевич много говорил про стыд и жалость, про неуверенность в себе. Я спросила, а как же мировая слава и всё такое… «Что присуще, от ситуации не зависит», – объяснили мне. Запомните это, дети, как запомнила я, потому что до конца всё равно не понять.

Готов к стыду… Конечно, хочется сказать: «…и обороне». Вот как раз к этому совсем не был готов.

«Володину… достались наиболее хамские удары от тех, кто охранял нормы социалистического реализма. Притом от ударов он ничем не был ограждён… Он даже не мог сказать, будто враги на него клевещут: он вправду нормам соцреализма не соответствовал. Вместо поэтизации силы предлагал нежность к человеку…»

Известное дело – сильным даётся радость, нежным даётся печаль.

В общем, доску разрешили. И 10 февраля 2004 года, в воскресный день 85-летия писателя, в трескучий ленинградский мороз возле дома № 44 на Пушкарской собралась не так чтобы толпа, но довольно пёстрая группа. Детей почему-то много было (может, какая продвинутая учительница привела класс). Были там знаменитые артистки и просто женщины, о которых Володин писал лучше всех, потому что любил их и жалел. Сын Владимир Александрович Лифшиц, математик из Нью-Йорка, перед которым Александр Моисеевич робел и «преклонялся» («он гений… я даже названия его науки не выговорю»). Режиссёры, артисты, писатели, обязательные окрестные дядьки с обязательной чекушкой…

Да, вот что он ещё рассказал, Александр Моисеевич. «Успех? Да, случаются неожиданности. Идёшь по Литейному, навстречу – молодой мужик, здоровый, но лицо сморщенное, испитое. Увидел меня, встал на колени, поднял руки вот так и говорит: «Вы тоже алкоголик!» Значит, это кому-то близко. А другому – другое близко. А кому ничего не близко, прочитает и подумает: что за муть собачья…»

А кому ничто не близко, нам они не интересны. И цену себе Александр Моисеевич, ну что вы, конечно, знал. Просто привык к стыду, вырос с ним, как другие дети растут с ощущением своей правоты и всезнания, и жил долгие годы. Так сложилось. Ведь всякие там «Триумфы», «Золотые маски», премии президента и другие грандиозные награды посыпались на Володина, можно сказать, глубокой осенью. Хотя писать он начал рано, сперва стихи, конечно. А потом и пьесы, которые считал ужасными и давал режиссёрам обычно со словами: «Обещай, что никому не покажешь и выбросишь в помойку».

Легендарный завлит БДТ Дина Шварц прочитала «Пять вечеров» и поняла, что без рукописи от Саши не уйдёт. Самому Товстоногову предлагать такую дрянь?! Да ей место на помойке! Ну, кто бы сомневался? Дина Морисовна выцарапывала пьесу, по словам Зинаиды Шарко, «когтями и щипцами», но автор стоял, как скала. Однажды она решилась на крайнюю меру: вырвала зуб и пришла к нему на Пушкарскую с раздутой перевязанной щекой – на жалость бить. Это был тонкий ход. Володин чуть не заплакал – и пьесу дал. На читке через каждые несколько фраз прерывал себя: «Извините, там очень бездарно написано. Это надо менять… Ой, как плохо! Даю слово, я исправлю!»

В конце войны, после госпиталя, Саша Лифшиц получил недельный отпуск и приехал в Москву. В госпитале и до этого на фронте написал он некоторые стишки и побежал с ними в какую-то литконсультацию на улице Горького. А там, чтоб не возиться, послали его этажом выше, где занимался со студийцами Павел Антокольский. И даёт Антокольский всем задание: написать за пятнадцать минут застольную почему-то песню. Александр карандашиком накарябал, что мог, что знал. Даже без рифм, какие уж тут рифмы-то за пятнадцать минут…

По очереди читают. И Саша, в обмотках, весь красный, читает:

Аккуратно, перед наступленьем

мы по кружкам разливаем водку.

Порошённый снегом суп глотаем,

хлеб дожёвывая на ходу.

Мы с Суродиным сидим в сторонке.

Может быть, последний ломоть хлеба,

может быть, последний раз из фляги

водку разливаем пополам.

Выпили. Чтоб тот, кто уцелеет,

помнил этот день оглохший, белый,

и домой вернулся, и за друга

две хороших жизни пережил!

У него в спине была воронка.

Мелкая воронка, но насквозь.

А когда стали обсуждать и выбирать лучшее, все ребята сказали – вот у этого солдатика…

Мне он тоже про Суродина рассказывал:

– Недавно приснился сон. Мой друг Суродин, которого я оставил с воронкой в спине, спрашивает: «Помнишь, как мы суп ели?» – «Какой суп?» – «Ну, пили ещё...» – «А! Пили – конечно, помню!» – «А тост свой помнишь?» И я вспомнил тост: если хоть один из нас останется, чтоб он прожил свою жизнь за двоих. И вот Суродин, которого больше нет, спрашивает: «Ну а живёшь-то ты как?» А я говорю: «Как живу? Принял в семь утра, потом допил. Вредно для нутра, зато допинг. Мне уже пора, а вам — рано. Что же до нутра – так там рана. Берегу её, пою водкой. Вот житьё моё. Живу вот как»...

…Бежали в атаку под Ржевом – Шурик, за ним два узбека. Вдруг чувствует, будто один из них бьёт его сапогом в бок. Свалился в воронку от мины, и эти оба – сверху. Хочется крикнуть: «Дайте дышать!» Но не может, так больно. Подумал: бросились в воронку отлежаться, переждать атаку, но я-то тем временем задохнусь… Потом их вытащили. Оба были убиты. А в бок Сашу ударил не сапог, а снаряд. Осколок красивая врачиха долго выкапывала, мяла, мяла... В госпитале не было анестезии. Кричи, говорила, легче будет. И резала по живому. А он не кричал. Жалко было красивую военную врачиху. Потом оказалось, что осколок-то она не извлекла. Так и сидел в лёгком, обросший «кровью, землёй, жилами».

Ни от кого я не слышала таких слов о войне, как от Володина.

«В какой-то миг я увидел: это война с марсианами. Мы сидим на линии обороны, над нами летят какие-то огромные воздушные сооружения. Тихо-тихо. А там, где-то сзади, приглушённые взрывы. Они стреляли из автоматов. А мы из винтовочек. А потом открылось самое страшное. Мы не вперёд шли, не на запад, а на восток. Мы были в окружении. И долго-долго мы прорывались. И сколько было дезертиров… И не одолеть этих марсиан. Проходишь деревнями – и только обгорелые печки. Ребята, теряя головы, бросались в магазины, хватали бутылки, пили, пили, хватали из касс деньги, деньги, деньги... Но когда доходили до большой, трудной реки – эти деньги выкидывали, они были тяжёлые. А крестьянки давали нам молоко за так...»

Пил Володин тоже от стыда. За всё. За бездарно просранную страну, за чудовищную войну с её ненужными жертвами и немереными смертями, за то, что не смог дать счастья ни одной из своих женщин, за вязкий семейный кошмар, за то, что пил… В точности как Пьяница из «Маленького принца».

Стыд и жалость – этому научить нельзя. А без этого – как ориентироваться в потёмках чужой души?

Болезненная неуверенность в себе дана была Шурику в ощущение в самом начале пути. Светлана Пономаренко, редактор «Ленфильма», сказала: так он был скроен жизнью. «Что присуще – от ситуации не зависит»? Зависит, ещё как. Маленький, некрасивый, нищий еврейский мальчик растёт бедным родственником у чужих людей. От этой вот печки и танцуют немыслимые володинские скромность и самоедство.

Мама умерла, отец женился – с условием, чтобы «без ребёнка». И ребёнка спихнули из Минска московской родне, хрестоматийно богатой, что не отменяет раздражения чужим мальчишкой. Родителей не помнил. Но зато помнил до самой смерти, как в классе собирали ему деньги на завтраки и на ботинки, скидывались по десять копеек на кино.

Поэтому, когда спустя полвека у Александра Моисеевича родился сын, как говорится, «на стороне», у любимой женщины Лены, а ещё через пять лет Лена, тайная и преступная радость его жизни, умерла – он так хотел дать мальчику не только кров, но и любовь... Привёл его в дом, где бежал свой осенний марафон с несчастной Фридой, на которой по-детски глупо когда-то женился. И душевная болезнь, что дремала в ней, выстрелила залпом «Авроры», и Фрида стала соляным столбом. За все годы, прожитые Алёшей у отца, папина жена ни разу не смогла его обнять или выдавить из себя ласковое слово. «Убери от меня этого ребёнка», – цедила, когда малыш подбегал и обнимал её ноги. Однажды Александр Моисеевич встал перед ней на колени. «Умоляю тебя, – сказал он, – дай ему немного тепла. Он-то ни в чём не виноват…» Но Фрида продолжала молчать.

«Смешная девочка... Пережидаю дни до призыва у родни. Вдруг звонит какая-то. И стала разыгрывать меня, так забавно! А потом предложила встретиться. Тут надо кое-что понять. Нечаянно я услышал, как мой троюродный брат-красавец сказал: «Интересно, Шурика сможет когда-нибудь полюбить женщина?» Я взял маленькое зеркальце, посмотрел на себя в профиль и понял: не сможет. Женщина в белом, как Снежная королева, такая прекрасная, что я могу только боготворить её издали... И вот та девушка, что звонила, представилась мне такой. И я говорю: не надо встречаться. За четыре дня до призыва! Вы, говорю, придёте вся в белом, прекрасная, а я – вы не знаете, что увидите... Словом, полный идиот... Болван, точнее. А она в ответ: да не такая уж я белая и прекрасная, я как раз чёрненькая, маленькая. Ну и встретились. И вот призыв. Женщины провожают нас, бегут за грузовиками, плачут. А моя некрасивая не плачет. Кричит на бегу: «Видишь, какая у тебя будет бесчувственная жена!» «Жена? – думаю себе, – уже? Да пошла ты на фиг, чёрненькая, маленькая, почему не беленькая и не прекрасная!» Ему не было семнадцати.

В «Пяти вечерах», как мы помним, всё было так, да не так. Жизнь Володина служила как бы черновиком к его пьесам. Он уходил туда в поисках радости и большой страсти, в поисках крупных характеров и поступков, в поисках особенных женщин, ни одной из которых у него не случилось в реальности. В передаче из цикла «Больше чем любовь» в четырёх разных вариациях прозвучал один печальный диагноз: нет, не было у Саши того, что вы называете «больше чем любовь». Четыре его близкие подруги – два театроведа, редактор кино и актриса – сказали примерно одно и то же: эта «больше чем любовь» жила только в его сочинениях. Да его и не заботил «поиск идеала для себя в жизни. Ему хватало идеалов, которые он придумывал». Но – «тоска по женщине, которую он не встретил», никогда не утихала.

Мне всегда казалось, что самые нежные художники из разряда «дамских мастеров» (прозвище Петра Тодоровского) так глубоко понимают женщин и создают женские образы толстовской убедительности, на грани перерождения, – потому, что способны именно переродиться. Их природа двойственна. Они умеют не просто почувствовать себя «Эммой Бовари». Они умеют ею стать.

Почти теми же словами объясняла феномен Володина Алиса Фрейндлих. «Он был потрясающий мужик, – говорила она, – роскошно ухаживал… Страшно влюбчивый и любвеобильный. Но в нём жила женщина. Редко кому дано это второе начало. Он понимал про нас всё. С таким мужчиной ты или очень счастлива, или очень несчастна…»

Две главные спутницы Володина, две матери его сыновей, разделили эту долю поровну.

«Маленькая чёрненькая» Фрида, та единственная, кто провожал его в армию, ждала Сашу шесть лет – два года довоенных казарм и потом ещё четыре года. Он вернулся бесконечно усталым, с осколком в лёгком и сквозной воронкой в душе – как в спине у Суродина. «Отпустите меня, отпустите…» – написал Володин в конце жизни, но рана-то была старой, как тот осколок. Вырваться на свободу, раствориться, не быть никому должным, сбросить морок фронта, где от смерти тебя спасли два трупа, и другой морок – унижений и лжи «мирной» жизни, стыда, который никуда не делся, а стал ещё острее, и – выспаться – вот о чём мечтал Саша Лифшиц в свои двадцать три года. А совсем не о женитьбе.

Забегает как-то к Фриде, по дороге в лавку за керосином. Прямо с порога её отец вдруг: «Шурик, а когда ж вы с Фридкой жениться думаете?» Пожимает плечами, да пока, мол, не думаем… временно… да, Фрида, мы же договорились? Выходит Фрида: «Нет, Шурик, мы ни о чём не договаривались». Отец обрадовался: ну вот и хорошо, идите прямо сейчас да и распишитесь. «Да как же? – растерялся Шурик. – У меня и паспорта с собой нет. За керосином вот…» «Так сходи за паспортом, и – вперёд». И Шурик, не готовый, как было сказано, к обороне, пошёл за паспортом, потом в загс. А потом – за керосином. И оказался женатым на всю жизнь.

С женой Фридой

Пытка виною продолжалась все шестьдесят лет. Были другие женщины, но марафон не прерывался, чувство вины глодало и не давало уйти, развестись. Хотя, возможно, это был бы единственный спасительный выход для обоих. До самой смерти ухаживал за больной женой, не спал ночами и пил. А Фрида бродила мрачной тенью по дому и постепенно сходила с ума. Почти никогда он о ней ни с кем не говорил. А из хорошего вспомнил вот что. Родился сын Володя, ютились в семиметровой комнате полуподвальной коммуналки. (Назым Хикмет сказал, зайдя в гости: «У меня в Турции камера была лучше».) Бедствовали, еле дотягивали до зарплаты. Чтоб спасти бюджет, Александр, сцепив зубы, отказался от ежедневных «фронтовых» ста грамм. И вдруг «однажды, был мой день рождения, Фрида приходит и – сама! – приносит мне чекушку. Сама! Я чуть не заплакал… А в комнате и рюмок не было. Пришлось из горла…»

А когда Саша Лифшиц стал Александром Володиным (в одном журнале, согласно этике того времени, попросили взять псевдоним: ваш сынок? Как звать? Володя? Ну вот и будьте Володиным), автором знаменитых пьес, идущих по всей стране, членом худсовета «Ленфильма» и любимцем Питера… Короче, спустя много лет… «У неё были глаза большой величины, она немного стеснялась этого. У неё был большой лоб, она немного стеснялась этого. Стоило ей немного притомиться, как она утрачивала свою привлекательность. Она стеснялась этого. Комната блистала в зимнем солнце. Она и без солнца блистала... Мыла, циклевала, оклеивала, белила – заставляла эту комнату блистать. За окном бело, свежо. Это был её цвет. Не цвет, а свет…» («Записки нетрезвого человека»).

Лена была тихой и ясной, когда-то плохой артисткой, бросила сцену, служила помрежем в театре на Литейном. И очень, очень любила этого некрасивого, немолодого Володина с его знаменитым профилем, с его пьянством, с его несвободой и марафонским одиночеством – любила безумно. Ничего не требовала. Всегда ждала. «Она ещё бежала, а я уже набегался…» – с горечью писал Володин.

"Осенний марафон". Вечный любовный треугольник: муж - жена - любовница...

Конечно, эта связь очень быстро стала секретом Полишинеля. «Ленинград – город маленький», – замечает по тому же поводу в «Осеннем марафоне» один персонаж. И весь маленький Ленинград всё знал. Знала и Фрида. Почему Александр Моисеевич не ушёл тогда к этой «белой и прекрасной», моложе его на двадцать лет? Почему Бузыкин не ушёл к Алле? Почему все мужчины видят в Бузыкине себя? Почему женщины плачут на этом фильме или спектакле (с первоначальным названием «Горестная жизнь плута»), что-то вспоминая? Так уж устроен мир. Жизнь кроит по-своему. И никто не знает этого, как знал щуплый, носатый, седой человек в кепочке за прилавком рюмочной на Петроградской стороне. Знает точно, по слову Окуджавы, то, о чём тоскуем мы.

Лена родила Алёшу. И всё было хорошо. Молодая, ясная, прекрасная, с огромными детскими глазами и врождённым пороком сердца.

«Была на двадцать лет моложе и сразу стала на тысячу лет старше. Лицо у неё было спокойное, лежала наискосок, поперёк кухни, повернув лицо к двери, словно для того, чтобы было видно: оно спокойное. Старый Новый год договорились встречать вместе, втроём, с Алёшей. Всё было хорошо впереди».

Я думаю, сказала одна из подруг-друзей Володина, что любая женщина, на которой он женился бы, стала второй Фридой.

Это счастье, сказала театровед Марина Дмитревская, которую Володин в шутку «удочерил», что у нас с Александром Моисеевичем не было романа. Как мучил он своих женщин…

Рядом с домом 44 на Пушкарской – задняя дверь магазина. По ночам, в бессонницу, Володин идёт туда. Там девочки-продавщицы дают ему «маленькую» водки. «Сто грамм! Больше, – говорю, – не давать!» Но мне отвечают: «Вы же ещё придёте, возьмите с собой!» Я не беру. И опять прихожу. Дома, когда я один пью, немножко не то. А если продавщица, «девушка-цветок», стоит напротив и смотрит приветливо, я вроде бы не один».

Волчек пустила по театрам шутку, что Саша Володин любит официанток. Это был его тип – простоватые щекастенькие блондинки с «глазами большой величины». С другими он дружил. Хотя тоже любил их очень, знал цену дружбе. А в «официанток» влюблялся. И до самых сокровенных потрохов понимал и тех и других. Его благодарно помнят в рюмочных на Петроградской. Кто ещё знал о тамошних разливальщицах, что есть среди них «с высшим образованием, с кругозором»? Кто замечал, что, «даже усталые, они улыбаются своим алкашам»? Кто ещё любил беседовать с ними о житье-бытье как с равными? Кто целовал им руки?

"Старшая сестра"

Сейчас стало модным слово «эмпатия». Высочайшая степень эмпатии – не просто сопереживание, а, повторюсь, способность становиться другим человеком. Володин был гением эмпатии. Он мог понять каждого и встать на его место. И в этом была его главная сила.

Он не был таким уж несгибаемым борцом и героем и шёл на компромиссы. Но когда Зощенко на собрании, где его распинали, вдруг посреди покаяния закричал: «Не мучайте меня! Дайте мне спокойно умереть!» – в похоронной тишине раздались аплодисменты. Хлопали редактор Израиль Меттер и драматург Александр Володин.

Тот Володин, а вернее Лифшиц, которого исключили из пионеров за портрет Качалова над койкой в пионерлагере. Тот Шура Лифшиц, которого в деревне Вешки заставляли пить и писали на него доносы: читает детям Есенина и Пастернака. Тот Володин, который вывел гениальную формулу (гениальней, возможно, чем все формулы обоих его звёздных сыновей-математиков): «Не могу напиться с неприятными людьми». Тот Володин, который и сам вскрикнул незадолго до смерти: отпустите меня, отпустите, рвы, овраги, глухая вода, ссоры, склоки, суды, мордобитья – отпустите меня навсегда!..

Сыновья звали родителей переехать в Америку. Александр Моисеевич уже прикидывал – не сбежать ли в последний раз? В доме у старшего сына в Остине к нему обратилась уборщица-мексиканка. «Это мой отец, – объяснил Владимир. – Он не говорит ни по-английски, ни по-испански». Уборщица удивилась: он немой?

– Спасибо, дети, – сказал на прощание отец. – Не хочу я быть немым в Америке. Лучше уж доживу говорящим в моей России.

Мудрый Юрский заметил важную вещь: «В наш-то век, когда появилась и гордо утвердилась ужасная профессия имиджмейкер – мастер, придумывающий, кем бы притвориться клиенту... вдруг встретить человека, который равен самому себе. Подлинное лицо, лицо без маски – вот что сделало Александра Володина явлением редким, почти исключительным»

Мудрый Юрский заметил важную вещь: «В наш-то век, когда появилась и гордо утвердилась ужасная профессия имиджмейкер – мастер, придумывающий, кем бы притвориться клиенту... вдруг встретить человека, который равен самому себе. Подлинное лицо, лицо без маски – вот что сделало Александра Володина явлением редким, почти исключительным».

Висит на доме 44 по Пушкарской мемориальная доска с профилем (приукрашенным, конечно), который смогли-таки беззаветно полюбить многие женщины. Висит уже скоро пятнадцать лет – половину срока, зачем-то необходимого, чтобы заслужить её. Ни через пятнадцать, ни через тридцать, ни через сто лет Александр Моисеевич Володин не вернётся сюда и не побежит с цветами в рюмочную целовать руки Клаве или Зине, или той старой женщине, что остановила его на улице и перестегнула криво застёгнутое пальто. Марина Дмитревская, редактор петербургского театрального журнала, сказала, с Петроградской, мол, исчезает энергия Володина. Как спорить с названой дочкой? Но и – как спорить с законом сохранения энергии?

Ничто ниоткуда не берётся и никуда не исчезает. Например, получает человек премию, кучу денег. И идёт своей задумчивой походкой к поезду Москва – Санкт-Петербург. А на вокзале в поте лица работают лохотронщики. И разыгрывают перед человеком такую блистательную сцену, что ему становится их жалко, и он всё им отдаёт. И ему не хватает на билет. И тогда они благородно возвращают ему сто пятьдесят рублей.

Про деньги нам просто понятнее. Но так же и с энергией.

«Понимаешь, мне всех жалко. Бедную врачиху, которая без толку ковырялась с моим несчастным осколком, мачеху мою голодную, жену, и ту, другую женщину, и лохотронщиков, и солдат, и алкоголиков в пивной напротив – всех. Помнишь, девочка Герда нашла своего мальчика, растопила его сердце и они, счастливые, уехали в свой Солнечный Узбекистан. Мне всегда было жалко Снежную королеву. Мою одинокую в белом, о которой все мечтают, но никто никогда её не полюбит»

Как такая энергия может исчезнуть бесследно?

Что-то знает Шура Лифшиц:

Понапрасну слёз не льёт.

В петербургский смог зарывшись,

Зёрна истины клюёт.

Так, устроившись удобно

Среди каменных громад,

Впитывает он подробно

Этих зёрен аромат.

Он вонзает ноги прочно

В почвы лета и зимы,

Потому что знает точно

То, о чём тоскуем мы.

Жар души не иссякает.

Расслабляться не пора...

Слышно: времечко стекает

С кончика его пера.*

(Булат Окуджава)

Лучше не скажешь.

Алла Боссарт-сволочь, которая вылечившись бесплатно в Израиле, вернувшись в Москву охяла и евреев и Израиль, а господин Рабинович, по прозванью Иртеньев даже не покраснел и проглотил непосредство своей благоверной. Леонид Чарный

ОтветитьУдалитьБоже мой! Неужели, прочитав текст, этот "неизвестный" даже на миг не понял, что такое стыд?!

ОтветитьУдалить