Проклятие Йозефа Рота

В сентябре исполнилось 130 лет со дня рождения писателя Йозефа Рота

Материал любезно предоставлен Tablet

Самый великий роман о Первой мировой войне написал еврей‑алкоголик, он обожал империю Габсбургов и охотно плодил небылицы о себе. Автор «Марша Радецкого» Йозеф Рот, как никто, умел врать с размахом. Дни и ночи Рот проводил в берлинских и парижских кафе, там он писал, пил, курил и обменивался остротами с собратьями‑эмигрантами. Его жена сошла с ума, он впал в отчаяние, но писать не бросил. В Париже и Берлине Рот переезжал из гостиницы в гостиницу, и все его имущество помещалось в три чемодана. Он спился и умер незадолго до того, как нацисты захватили Польшу.

Рот так и не получил заслуженного признания, отчасти потому, что был не дерзким модернистом, а писателем старой школы: образцами ему служили Толстой и Стендаль, и книги его читаются взахлеб, как и произведения этих мастеров. В романах его ощущается тоска по постоянству — неотъемлемому свойству жизни прежних поколений, однако Рот понимает, что старые истины рассыпались в прах. Полувымышленным отечеством Рота была Австро‑Венгерская империя, и в «Марше Радецкого» показан ее распад: на смену империи пришел новый жестокий мир ярого национализма. Жестокость достигла пика с нацистской угрозой — как раз когда Рота не стало.

Рот родился в 1894 году в Бродах, на далекой северо‑восточной окраине Австро‑Венгерской империи, в нескольких километрах от границы с Россией. В городке было полным‑полно еврейских торговцев: главным занятием жителей была контрабанда товаров через границу. Отца Рот не знал, тот ушел из семьи вскоре после его рождения, сошел с ума и провел остаток дней среди приближенных некоего раввина‑чудотворца в Берлине. «Наверное, замечательный был человек, — писал об отце Рот. — Растратил все деньги, скорее всего, пристрастился к бутылке, и умер, душевнобольной, когда мне было шестнадцать». (На самом деле отец умер, когда Роту было три года.) «Отличительной чертой отца была меланхолия, и я унаследовал ее от него», — добавлял Рот. Он никогда не упускал возможности переиначить историю своей жизни и порой рассказывал друзьям, что отец его был венским промышленником и производил боеприпасы (или польским графом).

От властной матери Рот сбежал в Вену и сделался завсегдатаем тамошних кафе. Юный Рот играл роль щеголеватого, аристократического офицера на службе у династии Габсбургов: напомаженные усы, узкие брюки, трость, френч. Вот как он описывал в очерке 1919 года свои студенческие годы в Вене:

Я чувствовал, что никто не признает за мной право отличаться от прочих и что мое вопиющее одиночество будет принято за надменность. Мне ничего не оставалось, как усугубить надменность и держаться еще высокомернее. Многим дамам нравилось такое мое поведение… У меня были безукоризненные костюмы и безукоризненные манеры — светский франт, поездивший по миру… Я врал напропалую, рассказывал о заморских краях, со знанием дела рассуждал о женщинах. Я овладел подлинным ремеслом писателя и мошенника: научился разрабатывать планы.

Во время Первой мировой войны Рота призвали в австрийскую армию, но почти весь срок службы он занимался канцелярской работой: цензурировал письма. Правда, был всего в десяти километрах от театра военных действий и уверял, что навидался ужасов. Во время войны он впервые запил.

Впоследствии Рот рассказывал, что был лейтенантом и заслужил несколько наград, в том числе серебряный крест . «Полгода я провел в плену у русских, — писал Рот, — потом бежал, два месяца сражался в рядах Красной армии, два месяца провел в бегах и наконец возвратился домой». Сплошь выдумки.

Рот не бывал в плену у русских, но в 1926 году приезжал в Советский Союз в качестве журналиста. Он скептически относился и к коммунистической идеологии, и к славянофильской мифологии. «У меня иммунитет к тому, что принято называть русским мистицизмом, широкой русской душой, и прочему в том же роде, — писал он своим редакторам. — Я слишком хорошо понимаю, что русские — отнюдь не герои Достоевского, а вот Западная Европа склонна об этом забывать. Я не в восторге ни от этой страны, ни от советского проекта».

Советский мир представлялся Роту «монструозной машиной», где каждый человек — или бюрократ, или функционер, или рабочий, а школьников пичкают «банальным оптимизмом» сродни американскому. Романтики в России нет, только похоть, о чем Рот в 1927 году написал в романе «Бегство без конца»: там героя соблазняет рьяная коммунистка, и оказывается, что нужна ей отнюдь не любовь, а пропагандистские дебаты и перепих по‑быстрому.

Рот по натуре был ревнив и к женщинам относился с опаской. «Голая женщина скрывает больше, чем мужчина в шубе, — писал он в дневнике. — Она отдается мужчине не для того, чтобы что‑то почувствовать, а чтобы удовлетворить любопытство; то, что мы принимаем за желание, на деле всего‑навсего любопытство».

Однако в 1919 году в венском кафе «Херренхоф» Рот познакомился с будущей женой, венской еврейкой Фридл Райхлер. На следующий год Рот скоропалительно решил перебраться в Берлин. «Я еду в Берлин, — сказал он, — потому что летом там можно переночевать в парке на скамье и наесться вишней». Но бродягой он не был. Рот принялся писать с невероятной быстротой и писал так до конца своих дней (он умер в 44 года, опубликовав 17 романов и больше тысячи эссе).

Фридл последовала за ним в Берлин; он обращался с ней все хуже и хуже. Друг Рота Людвиг Маркузе рассказывал его биографу Давиду Бронсену: «В Вене я знал Фридл как женщину остроумную, привлекательную, жизнерадостную. Роту же нравились утонченные сдержанные дамы, и он переделал избранницу под себя, лишил всякой естественности, превратил в свое литературное творение. Ей приходилось подчиняться его указаниям, и эти указания довели ее до погибели».

Например, Рот говорил Фридл: «Ты сегодня слишком долго смотрелась в зеркало. Ты глупа». Как‑то раз в кафе выскочил из‑за стола, за которым сидела компания журналистов, и обвинил Фриду в том, что она спит с известным скрипачом. После того как Рот увел всхлипывающую жену, поползли слухи: уж не импотент ли он?

В nbsp;1923 году Рот написал первый роман, «Паутина», где упомянул Гитлера, — пожалуй, первым из писателей. В том же году Рот начал писать эссе — точнее, фельетоны — для газеты Frankfurter Zeitung, обо всем на свете, начиная от парикмахерских, небоскребов и бань до кинематографов и луна‑парков. Коньком его стала повседневная жизнь. От его глаз не укрывались ни элегантные фланеры, ни отчаявшиеся бездомные.

Но публикации не приносили Роту заслуженного признания. В апреле 1926 года он сказал другу Бенно Райфенбергу: «Я не добавка и не десерт, я основное блюдо… я не пишу “остроумных заметок на полях”. Я рисую портрет эпохи». Свои фельетоны он называл «замечательными разноцветными мыльными пузырями… настоящими радужными пузырями». И так оно и было. Очерки Рота, как и эссе Вальтера Беньямина (он тоже сотрудничал с Frankfurter Zeitung), отличают изобретательность и проницательность любопытствующего фланера: он в одиночку прогуливается по городу и пишет обо всем, что видит по пути.

В 1925 году Рот и Фридл перебрались в Париж, который стал его любимым городом, — его фельетоны той поры в переводе Майкла Хоффмана называются «Записки из парижского рая». Но надвигалась катастрофа. В марте 1928 года у Фридл случился нервный срыв. В бреду она рвала на себе волосы и твердила, что кругом враги.

Рот отвез тяжелобольную Фриду к раввину‑чудотворцу, тот истово читал над ней молитвы, как над бесноватой. Фридл подолгу сидела неподвижно, скованная душевной мукой: лишь ядовитые замечания и стоны прерывали ее молчание. Пытаясь достучаться до жены, Рот прикинулся сумасшедшим, встал на четвереньки и принялся бегать туда‑сюда. Фридл усмехнулась: «Тебе это не идет».

Фридл отправили в венскую психиатрическую больницу «Ам Штайнхоф», Рот ее навещал. Обритая налысо, с отсутствующим лицом, Фридл горько жаловалась на родителей и была одержима сексом. Как‑то раз по совету врачей Рот овладел ею на резиновом полу палаты. А когда он пришел к ней в следующий раз, она набросилась на него с кулаками: после этого Роту разрешали только смотреть на нее в глазок.

Рот винил себя в помешательстве Фридл. Слишком часто он оставлял ее одну по ночам. Он контролировал ее, сходил с ума от ревности. После того как ее отправили в «Штайнхоф», Рот, не в силах смотреть правде в глаза, сообщил друзьям, что жена умерла. На деле Фридл на десять с лишним месяцев пережила Рота: в 1940 году нацисты убили ее в соответствии с программой эвтаназии как душевнобольную.

С 1928 года — с тех пор как Фридл сошла с ума — Рот пил не просыхая. Ошеломляя коллег, Рот, пьяный в стельку, валялся на улице. До самой смерти алкоголь был его постоянным спутником. С огромной иронией Рот цитировал идишскую сентенцию: «Шикер ис эр, тринкен мус эр, вайл эр ис а гой» («Он пьян, не пить он не может, потому что он гой»).

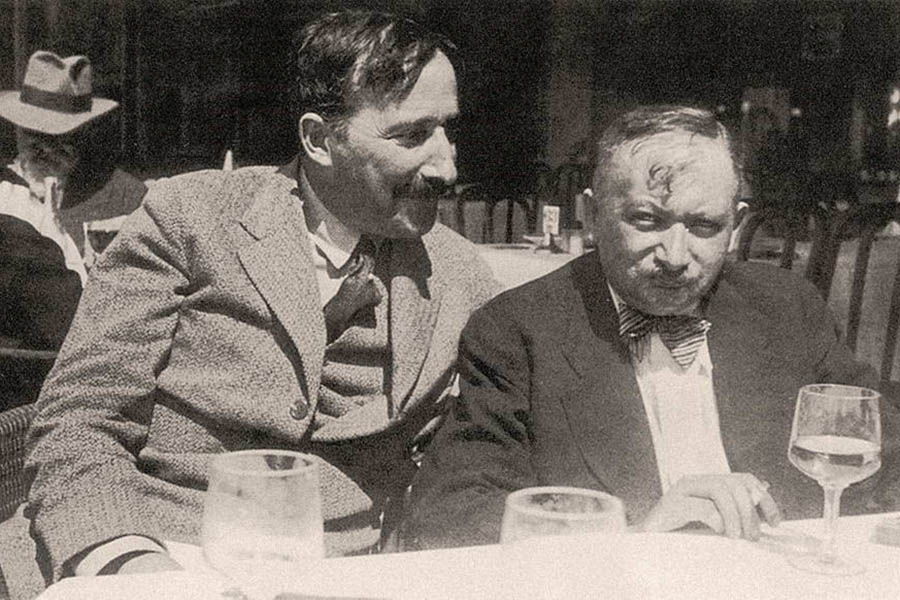

Но писать Рот не прекращал, даже напившись. Однако годы пьянства не прошли для него даром. Рот писал Стефану Цвейгу, своему ближайшему другу, в коварных 1930‑х: «Ни один алкоголик не получает от выпивки меньше удовольствия, чем я. Получает ли удовольствие эпилептик от своих приступов? Получает ли удовольствие сумасшедший от своих срывов?» Подруга Рота в 1930‑х годах, писательница Ирмгард Койн, призналась биографу Рота, что того каждое утро по часу рвало. «Он был тощий, как заморыш, селезенка чудовищно увеличилась, — вспоминала она. — Там уже и спасать‑то было нечего».

При этом запои, похоже, никак не мешали Роту писать. Он был реалист и умело смаковал мельчайшие детали. Внимание к мелочам проявляло себя и в пристрастии Рота к наручным часам. Он утверждал, что в их точном ходе прозревает разгадку тайн бытия. Купив очередные часы, он возвращался в гостиницу, разбирал их и собирал заново.

Изысканные манеры и щегольские наряды, как и любовь к наручным часам, демонстрируют страсть Рота к порядку посреди хаоса. Однако главным его прибежищем от распада оставалось сочинительство; лучше всего Роту писалось в шуме кафе. С бокалом в руке Рот стремительно писал, ручка бегала по бумаге, по выражению одного из его друзей, с точностью полузащитника. Время от времени, не прерывая работу, он подбрасывал в общий разговор язвительные замечания. Рот любил заплатить за всю компанию, давал щедрые чаевые и много тратил на выпивку, особенно шнапс.

Брак его с Фридл распадался, и Рот написал другу:

Мне все более и более одиноко… все задевает и огорчает меня, разговор за соседним столиком, чей‑то взгляд, наряд, походка. Это отнюдь не «нормально»… Я снимаю покровы с людей и явлений, обнажаю их тайны, и они перестают верить мне. Я опасен для приличных людей уже потому, что вижу их насквозь.

«Он бывал остроумен только когда грустил», — вспоминал один из друзей о Роте. «Он был капризен, как примадонна», — вспоминал другой.

После Фридл у Рота бывали любовницы, в частности Андреа Манга Белл, ее муж, камерунский принц, вернулся в Африку, а жену и двух детей оставил в Европе. Бурный роман Белл и Рота длился семь лет; друг Рота назвал эти отношения moralischer Katzenjammer — любовники, как два кота, вопили о своих претензиях. Однажды Рот попросил друга сопровождать его на встречу с Белл в кафе, поскольку она ходила с пистолетом и Рот опасался, что она пустит его в ход.

Белл призналась Бронсену (автору биографии Рота — она еще не переведена на английский язык, однако всем, кто интересуется писателем, непременно нужно ее прочитать), что в сексуальном плане Рот ее покорил. «Право слово, он был уродлив, но женщин отчего‑то притягивал, — вспоминала она. — Я не знала другого мужчины, кто был бы так привлекателен в этом плане. Он двигался медленно, как улитка, был очень сдержанный, ни единого импульсивного жеста, он скрытничал, продумывал каждое слово. Но он умел быть нежным, как никто, я теряла голову от него».

В рассказе «Бунт» (вышел в 1924 году) изображен незадачливый ветеран, вернувшийся в Берлин, подобно Францу Биберкопфу из романа Альфреда Деблина «Берлин, Александерплац». Протагонист Рота, Андреас Пум, лишился ноги на Восточном фронте и, чтобы прокормиться, играет на шарманке на улицах Берлина. На каждом шагу Андреаса поджидают препятствия, ввергает в отчаяние общество, которому плевать на таких, как он. «Седовласый калека все ж не утратил злобы… он жил для того лишь, чтоб бунтовать — против всего света, против чиновников, против правительства и против Бога».

Андреас Пум — Kleinmensch сродни Иову, маленький человек, который борется с судьбой. Впрочем, в финале он предстает, скорее, трезвомыслящим и смиренным, но никак не дерзким. Бунт его ни к чему не приводит, как обычно и бывает в произведениях Рота: Пум в трамвае ввязывается в драку с нахальным коммерсантом и оказывается за решеткой. В конце концов от Андреаса остается лишь труп на секционном столе анатомички.

В магическом последнем произведении Рота, «Легенде о святом пропойце», изображен такой же неудачник, однако сюжет вывернут наизнанку. Персонажу‑алкоголику (прототип — явно сам Рот) несказанно везет: деньги так и плывут к нему в руки. Он, как ни странно, счастливчик, несмотря на свою бесполезную жизнь: то ли заботливая вселенная, то ли сам Б‑г не дают ему погубить себя окончательно.

В 1930 году Рот написал «Иова», историю восточноевропейского еврея по имени Мендл Зингер; его маленький сын — немой калека. Мендл с болью в сердце расстается с сыном и переезжает в Америку. Но боль утраты его исцеляется много лет спустя, когда сын — теперь он гениальный музыкант — нежданно‑негаданно, точно пророк Элияу , является к Менделю домой во время седера. Рот увлекательно и щемяще описывает сцену узнавания — в духе библейской истории Иосифа . «Иов» пользовался популярностью, хотя Рот почти ничего на этом не заработал. Марлен Дитрих говорила, что это ее любимый роман. В Голливуде его даже экранизировали, хотя Мендла превратили в тирольского крестьянина, а раввина‑чудотворца — в монаха‑францисканца («Мендл Зингер крестился» — под таким заголовком вышла одна из рецензий на фильм).

По сути, «Иов» — фантазия Рота об исцелении Фридл, в романе она превращается в сына (у Мендла есть и дочь, которую отправляют в сумасшедший дом, — очевидная отсылка к Фридл). «Я проклят еще страшнее, чем Фридл, — замечал Рот. — Я верю в проклятия, на это у меня достанет веры». «Иов», как библейская история, заканчивается тем, что с персонажа снимают проклятие. Он снова верит — по крайней мере, в собственную чудесную выдумку, — как и в «Легенде о святом пропойце», католическом двойнике еврейского Иова. (Рот не был крещен, но иногда называл себя католиком.)

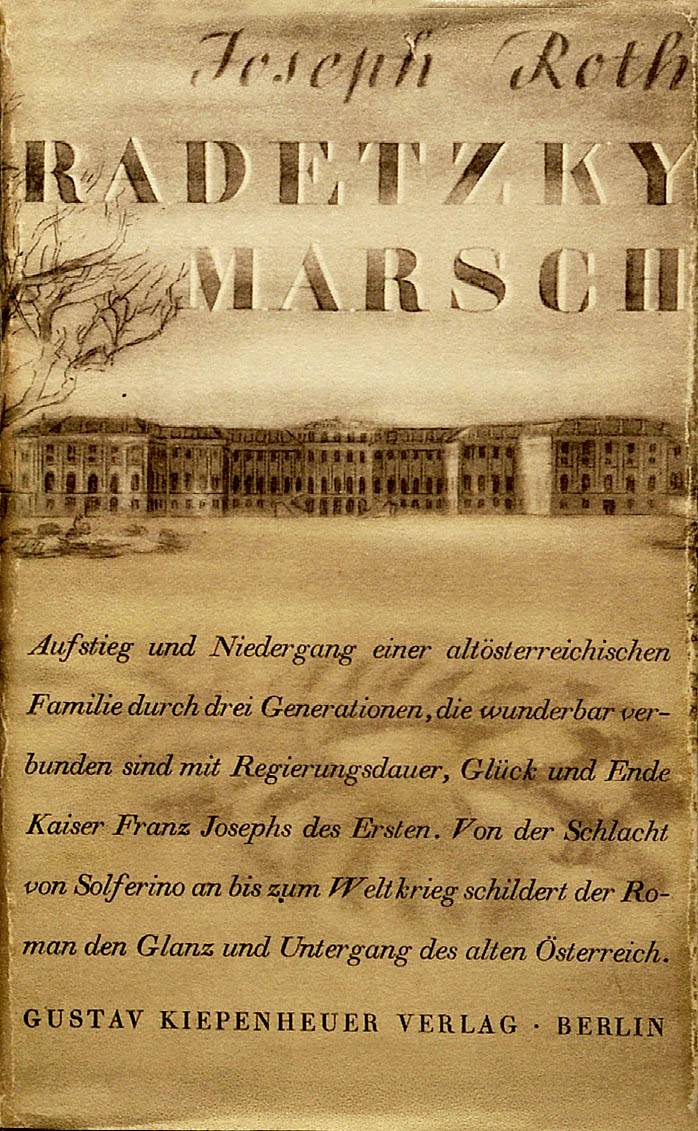

Через два года после «Иова», накануне того, как в Германии победили нацисты, Рот издает свое главное произведение — «Марш Радецкого» (в 1932 году роман в нескольких частях опубликовали в Frankfurter Zeitung; годом позже вышла книга). «Марш Радецкого» начинается с истории Йозефа Тротта, он спасает кайзера Франца Иосифа от пули во время битвы при Сольферино и за свой героизм получает дворянство. Его сын становится чиновником средней руки, окружным комиссаром полицейского управления: он чтит традиции и превыше всего кайзера.

Сын окружного комиссара Карл Йозеф, внук героя битвы при Сольферино, — главный герой «Марша Радецкого» и явный двойник автора. Наивный мечтательный молодой человек заводит роман с замужней женщиной, она трагически погибает — фрагмент, вызывающий в памяти «Воспитание чувств» Флобера, Рот восхищался Флобером как никем другим. Друга Карла Йозефа, военного врача еврея Макса Деманта, убивают на дуэли — тихий, печальный эпизод в духе Чехова. В армии молодой лейтенант пристрастился к выпивке и погряз в долгах. Неожиданно к нему приезжает отец, но Карл Йозеф так пьян, что валяется на полу и не в силах подняться, — мучительная сцена, известная Роту по личному опыту.

Привязанность Рота к империи Габсбургов воплотилась в величественной фигуре кайзера, «не избранника, но помазанника». В феврале 1938 года он едет в Вену с разрешения Отто фон Габсбурга — единственного человека, который, по мнению Рота, был способен спасти Австрию от Гитлера, найти бы только способ восстановить власть Габсбургов. С мечтой этой он расставался с трудом.

В «Марше Радецкого» Рот изображает кайзера с большой любовью. Этот старик, дольше всех европейских монархов остававшийся на троне, наивен, однако хитер, он тоскует по прошлому, медленно теряет память, но в высшей степени верен идее империи, которую олицетворяет. «Не успеет наш император закрыть глаза, как мы распадемся на сотни кусков» , — пророчит один из персонажей. Ближе к финалу романа кайзер умирает, империя приходит в упадок. Карл Йозеф гибнет во время Первой мировой войны, набирая воду для своих солдат. На последних страницах романа Рот трогательно описывает, как окружной комиссар безутешно скорбит по сыну.

Роман отличается толстовским сочувствием к героям и толстовским же размахом. Повлияли на автора и «Будденброки», еще одна сага о нескольких поколениях семьи, хотя Рот и утверждал, что терпеть не может Манна. Но если тот немецкий язык, на котором писали Манн и Кафка, замысловат и сложен, то у Рота он незатейлив. Стиль его неизменно прост, однако при этом Рот — один из самых увлекательных среди немецкоязычных авторов.

«Марш Радецкого» описывает комфорт, основанный на освященном временем порядке и правилах приличия. Но Рот также демонстрирует бездну одиночества и неуверенности в себе, скрывающуюся за старомодным кодексом чести. Бесконечное течение лет, распад империй, смерть отцов и сыновей проникнуты безмерной тоской. Алкоголь — источник забвения, соблазнительный способ бегства.

В частности, будущее евреев рисовалось Роту в мрачных тонах. В марте 1933 года он писал Стефану Цвейгу, что через полвека на свете не останется ни одного еврея. Он напомнил Цвейгу, что оба они, по сути, неверующие европейцы: «Мы вышли, скорее, из “эмансипации” … чем из Египта».

В поздние годы Рот называл себя католиком, однако от еврейства никогда не отказывался. «В любом большом городе я ищу евреев из Радзивилова [город неподалеку от Брод], — говорил он. — Я патриот, у меня еврейское сердце». Еврейство было для Рота незаменимым талантом или даром. «Одаренный еврей: никогда не угадаешь, талантлив он или это его еврейство дает о себе знать», — шутил он. Идиш, говорил Рот, «коллективная судьба и судьбоносная речь евреев». (Однако писал по‑немецки.)

Также Рот порой симпатизировал сионизму. «Сионизм — единственный выход: патриотизм, да, но только по отношению к своей земле». При этом Рот считал, что евреи обречены. В июне 1932 года он писал Цвейгу: «Они намерены сжечь наши книги, а с ними и нас самих».

В мае 1939 года Рот, сидя с друзьями в парижском кафе, узнал, что Эрнст Толлер, еврейский писатель, бежавший от нацистов, повесился в Нью‑Йорке. Рот так расстроился, что ему сделалось дурно и его увезли в благотворительную больницу «Хопиталь Некер».

Через четыре дня Рот умер на больничной койке: врачи связали его, он кричал, просил, чтобы ему дали выпить. На могиле его католики горячо спорили с евреями, а коммунисты — со сторонниками Габсбургов. Все предъявляли права на Рота, но никто не мог назвать его своим.

Вот как Рот описывает в «Марше Радецкого» жизнь перед Первой мировой: «Так было тогда! Все, что росло, требовало много времени для произрастания, и всему, что разрушалось, требовалось долгое время, чтобы быть забытым. Зато все существовавшее оставляло свой след, и люди жили воспоминаниями, как теперь живут уменьем быстро и навсегда забывать» .

Рот был человеком воспоминаний и жил прошлым. Незадолго до того, как он в последний раз рухнул в кафе, он попросил своего друга Сому Моргенштерна спеть ему две песни их родины, Галиции, — одну еврейскую, другую украинскую. Рот сидел на скамье в парке, опираясь на трость, и плакал.

Оригинальная публикация: The Curse of Joseph Roth

Комментариев нет:

Отправить комментарий