Владимир Соловьев-Американский | Фрейд как великий писатель

85 лет со дня смерти.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Полный вариант статьи с центральной главой «За что евреи убили Моисея?» (Гипотеза Фрейда), которая была опущена в российской публикации….

Доктор Фрейд, покидаю Вас,

сумевшего (где-то вне нас) на глаз

над речкой души перекинуть мост,

соединяющий пах и мозг.

Иосиф Бродский

Фрейду – капут?

То, что Фрейд оказал влияние на культуру XX века (и по сю пору) – как никто другой из ушедшего столетия – вряд ли нуждается в доказательствах. Это может быть просто дань моде или тесная связь: когда – явная, а когда – скрытая. Настолько порою глубокая, что художник ее не всегда сознает либо замалчивает, а то и отрицает, заметая следы, и нужен опять-таки психоаналитик, чтобы ее выявить и доказать. Тот же Набоков, к примеру, так настырно – до оскомины и трюизмов, ему обычно не свойственных – насмешничал над «венским мудрецом», что невозможно не заподозрить в этом открещивании тайную связь: ключевой эпизод «Лолиты» – болезное воспоминание Г. Г. о своей детской любви к Аннабелле и так и не состоявшемся с ней соитии – непредставим без осмеянного Набоковым Фрейда. Скорее, чем Фрейд, Набокова раздражала мода на психоанализ в Америке – так всю эту пародийную накипь на его учение не любил и сам Фрейд. Как, впрочем, и Америку: «Они даже не подозревают, что я привез им чуму», – будто бы сказал Фрейд, когда смотрел с парохода на огромную толпу, которая ждала его в нью-йоркском харборе. Современник и компатриот Фрейда, знаменитый венский острослов Карл Краус шутил, что «психоанализ сам по себе есть род психического заболевания, которое он же должен вылечить», – определение, которое понравилось Фрейду. «Сигара – это просто сигара», – посмеивался он над адептами психоанализа, а те усматривали фаллические символы во всем, что хоть мало-мальски напоминало пенис.

Набоков, конечно, особый случай, зато бесспорно влияние Фрейда на многих других художников в широком диапазоне от Хичкока, Бунюэля и Сальвадора Дали – и в целом на сюрреализм, до О’Нила, Д. Г. Лоренса, Фолкнера и Роллана. Не говоря уже об одноязычниках Фрейда, немцах и австро-евреях: Стефане Цвейге, Фейхтвангере, Гауптмане, Кафке, Шницлере, Бруно Шульце, Канетти, Музиле, Гессе, обоих Маннах. Кстати, высоко ценивший Фрейда Томас Манн не придавал самодовлеющего значения психоаналитическим мотивам в трактовке характеров, зато активно использовал многие элементы антропологии Фрейда и особенно высоко ценил его учение об извечной борьбе двух мировых сил, Эроса и Танатоса – жизнелюбия и смертолюбия: эта поздняя фрейдовская мифологема просматривается в «Волшебной горе» и угадывается в «Иосифе и его братьях».

Между прочим, и Д. Г. Лоренс настаивал, что задумал и начал писать свой, по мнению критиков, самый фрейдистский роман «Сыновья и любовники» еще до знакомства с трудами Фрейда, а в своем эссе «Психоанализ и бессознательное» критиковал Фрейда (вкупе с Юнгом) за рационализацию бессознательного. С тех пор этот упрек Фрейду бросали довольно часто – прежде всего, естественно, художники. Упрек, может быть, и справедливый, но только отчасти – ведь сам Фрейд писал, что «наше Я – не хозяин в своем собственном доме», и бессознательное трактовал как сумму вытеснений.

Что до Лоренса, то и здесь требуется сноска: первая треть «Сыновей и любовников» и в самом деле сочинена в дофрейдову пору его творчества и являет собой довольно заурядное – и занудное, «с натуры», – описание будней шахтерского поселка, зато остальное словно написано другим человеком и вскрывает неведомые британской литературе прежде пласты человеческого подполья. И этот резкий перелом внутри одной книги (а затем во всей его писательской судьбе) объясним однозначно: встречей Лоренса с Фридой, а та была страстной почитательницей Фрейда и познакомила со стенограммами его лекций своего будущего мужа: ее творческое «приданое». Само собой, без Фрейда не было бы и «Любовника леди Чаттерли», самого скандального романа Лоренса..

То, что с Фрейдом продолжают спорить спустя столько десятилетий после его смерти, говорит как раз в его пользу – своего рода доказательство от обратного. Фрейд не просто не оставляет равнодушным – отношение к нему его оппонентов слишком живое, слишком горячее, как будто Фрейд еще жив и от него продолжают исходить противоречивые, парадоксальные и провокативные заявления. С учетом критических наскоков на него, Фрейда скорее надо причислить к живым, а не покойникам.

Не менее интересно, что о Фрейде сейчас спорят не только – и не столько – врачи и биологи, сколько представители гуманитарных наук: историки, социологи, писатели и философы. Хотя сам Фрейд, изначально эмпирик и позитивист, полагал философию непростительной растратой интеллектуальных сил. Что не помешало ему, однако, в последние десятилетия жизни создать именно философские, а точнее, философско-мифологические концепции, так что Герман Гессе имел все основания отметить у Фрейда «дар творить структуры». Собственно, эти дерзкие, чтобы не сказать дерзостные, структуры и влекли к нему художников, а то и целые художественные направления: несомненно, Фрейда можно назвать духовным отцом сюрреализма с его установкой на сны, кошмары и сомнамбулизм. Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар связывали с Фрейдом экзистенциализм. А теперь все чаще пишут о влиянии Фрейда на экспрессионизм.

Слава богу, мы живем в мире, где печатное слово не обладает силой закона: ни фрейдистские постулаты, ни антифрейдистские диатрибы. В этом мире все обсуждаемо по многу раз и с разных сторон. Здесь нет окончательных точек зрения, а тем более словесных приговоров, не подлежащих отмене. Это мир неустоявшихся истин, его можно счесть релятивистским, но обязательно ли придавать этому слову уничижительное значение? Разве не естествен релятивизм после теории относительности? В этом мире можно печатно обозвать Фрейда мошенником или, наоборот, назвать гением, но это вовсе не значит, что Фрейд и в самом деле мошенник либо гений.

Читал ли царь Эдип Фрейда?

В 1936 году Томас Манн напечатал в журнале «Имаго» статью «Фрейд и будущее». То будущее, что имел в виду Томас Манн, сейчас, спустя столько десятилетий после появления этой статьи, давно уже наступило, и как ни велико было влияние Фрейда при жизни, посмертная его слава значительно больше, и его критики способствуют ей даже сильнее, чем последователи и эпигоны.

В книгах о Фрейде последних десятилетий критический анализ преобладает над апологетикой; в последней Фрейд и не нуждается, его значение – по крайней мере, в США – признается априори.

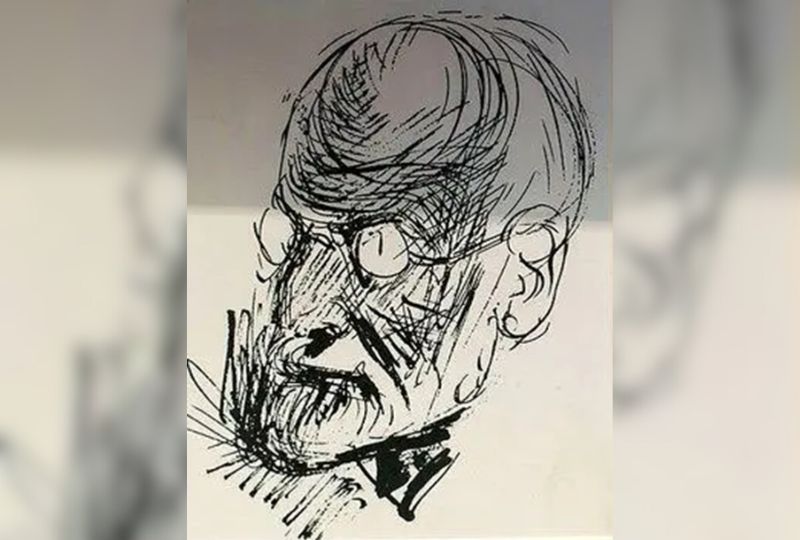

Один из американских карикатуристов, вдохновленный статьей Блума, изобразил ошарашенного Фрейда на сцене, а в зрительном зале послушно записывающих за ним великих слушателей, Шекспира включая.

А это уже не мнение, а факт: так и не получив Нобелевской премии по медицине, Фрейд был зато удостоен в 1930 году премии имени Гёте, высшей литературной премии Германии. Кстати, Фрейд был номинирован и на Нобелевскую премию по литературе, причем номинатором был Томас Манн.

Фрейд дружил со многими писателями – с тем же Томасом Манном, с Роменом Ролланом и Стефаном Цвейгом, к нему приходили на поклон, как к своему наставнику, такие ставшие впоследствии знаменитыми художники, как Сальвадор Дали, который упал от волнения в обморок, когда впервые увидел своего кумира. Фрейд любил литературу, знал ее, опирался на нее в своих исследованиях. В своих работах он цитирует либо упоминает Библию, древних греков, Шекспира, Рабле, «Дон Кихота», Свифта, Руссо, Вольтера, Шиллера, Гёте, Гейне (чаще других), Гюго, Доде, Золя, Ибсена, Голсуорси, Марка Твена, Стефана Цвейга. У Фрейда есть статьи о Шекспире, Гете, Гофмане. Он – автор трех книг о художниках: «Галлюцинации и сны в “Градиве”», «Одно детское воспоминание Леонардо да Винчи» и «Достоевский и отцеубийство». Не говоря уж о том, что его самая известная теория названа именем героя трагедии Софокла и фиванского мифологического цикла: эдипов комплекс.

Однажды я видел царя Эдипа в нью-йоркском театре Кокто – в его «Адской машине». Эдип, Сфинкс, Иоакаста и прочие герои фиванского мифа вели себя на сцене, как будто они хорошо знакомы с открытиями Фрейда и сознают собственную вторичность по отношению к его теории. Кокто изобразил Эдипа самоуверенным, чванливым юношей, а Иокасту и Сфинкса – влюбленными в него самками. Скучающая девица по имени Сфинкс не только загадывает Эдипу загадку, но и подсказывает ему ответ, а неблагодарный Эдип покидает ее ради фиванского трона, который предлагает ему отягощенная возрастными комплексами и фобиями Иокаста. Все герои не просто знакомы с учением Фрейда, который избрал их своими героями, но разыгрывают известную трагедию скорее как пародию на нее, как фрейдистскую шутку. Тем не менее, они вынуждены следовать мифологическому сюжету, безжалостность которого отвратить невозможно ни психоанализом, ни юмором. Это рассказ о любви и смерти, с которыми шутки плохи. Иными словами, это пьеса на сдвоенный фрейдовский сюжет: влечение к любви и влечение к смерти.

Несомненно, он был великим читателем – блестящим критиком, проницательным комментатором, отважным интерпретатором литературных судеб и литературных текстов. С Фрейдом вовсе не обязательно соглашаться, но не признать оригинальность его структур и концепций нельзя.

Возьмем хотя бы русский объект его литературных интересов: Достоевского.

Основываясь на том, что приступы эпилепсии у Достоевского начались еще в юности, сразу же после убийства крестьянами его отца-изувера, полностью прекратились во время каторги и возобновились после нее, Фрейд сделал поразительный вывод. Припадки были карой за подсознательное, а не исключено, что и сознательное желание смерти своему отцу, которое материализовалось в убийстве того крепостными. В Сибири Достоевский в этом наказании более не нуждался (хотя доказать это с абсолютной точностью невозможно, уточняет Фрейд). Скорее, этой необходимостью в наказании для психической экономии Достоевского объясняется то, что он прошел несломленным через все эти годы бедствий и унижений. Осуждение Достоевского в качестве политического преступника было несправедливым, и он должен был это знать, но он принял это незаслуженное наказание от батюшки-царя как замену наказания, заслуженного им за свой грех перед собственным отцом. Вместо самонаказания Достоевский дал себя наказать заместителю отца, считает Фрейд, исходя из известного наблюдения, что многие преступники сами ищут наказания, жаждут его. Это лежащее на совести Достоевского бремя определило также отношение Достоевского к другим сферам, покоящимся на отношении к отцу, – к государственному авторитету и к вере в Бога.

Конечно, в моем пересказе схема Фрейда выглядит еще схематичнее и

проигрывает в убедительности. Я многое опустил – и априорное условие исследования, что отцеубийство есть основное и изначальное преступление человечества и отдельного человека, и ряд спорных, на мой взгляд, выводов Фрейда типа «сделка с совестью – характерная русская черта» (оставим его на совести Фрейда). Тем не менее, о Достоевском с тех пор никто глубже, на мой взгляд, не написал, хотя ни о ком из русских писателей не написано столько, как о нем.

За что евреи убили Моисея?

В закатные свои годы Фрейд возвращается к проблеме отцеубийства – и снова на литературном материале, точнее: литературно-мифологическом. Его последняя книга «Моисей и монотеизм» сенсационна, она вызвала возмущение как христиан, так и евреев. Почему? Да потому, что Фрейд своим авторитетом освящает гипотезу об убийстве Моисея восставшими против него иудеями.

Работа эта, несомненно, тесно связана с биографией самого Фрейда, который дал нам ключ к отношениям отцов и детей, – несколько иной, правда, чем за полвека до него Иван Сергеевич Тургенев. Когда -то у Фрейда был конфликт с собственным отцом – тот его неоднократно поругивал, считая, что из него ничего не выйдет.

К тому времени Фрейд давно уже закончил свой путь от детства к отцовству – и не только в биологическом смысле. Помимо собственных детей, у него появилось множество учеников по всему белу свету – идеологических детей, и наиболее одаренные и оригинальные – Альфред Адлер и Карл-Густав Юнг – взбунтовались против своего отца-учителя. «Я вижу его как трагическую личность, – писал блудный сын Юнг о своем учителе. – Потому что он был великим человеком, более того – человеком, находящимся во власти демона… Он и сам страдал неврозом, и меня поучал, что весь мир немножко невротичен, поэтому ко всем следует проявлять терпимость».

Мировоззренческий патриарх ХХ века полагал себя законодателем, а потому и сравнивал себя с Моисеем, которого, даже если и убил возглавляемый им народ, то все равно в конце концов к нему вернулся и превратил в героя и идола. Уже в Лондоне, в оставшиеся ему месяцы, недели, дни перед самоубийством, Фрейд, думаю, догадывался, что несмотря на бунт против него учеников, ему еще предстоит стать посмертно, воспользовавшись выражением того же Достоевского, но без всякой иронии, «вселенским учителем». В чем Фрейд не ошибся. По крайней мере, в культурном мире ему нет равных.

В том числе, в массовой культуре.

На Манхэттене как-то проходил ретроспективный кинофестиваль – голливудские фильмы о психоаналитиках сопровождались комментариями реальных психоаналитиков: они разъясняли зрителям, что в просмотренных фильмах соответствует теории, а что с их точки зрения – фуфло.

Конечно, показанные на фестивале фильмы лишены изящества и полисемичности пародийной пьесы Кокто, но зато у них несравненно бóльшая аудитория. Соответственно – и влияние.

Лучший пример такого массового воздействия – фильм 1942 года «А теперь – в путь!»– о застенчивой и нервозной девушке (ее играет Бетти Дэвис), которую, сочувствуя и любя, излечивает психиатр. Эта трогательная мелодрама побудила многих врачей и студентов стать психиатрами. Еще больше, чем на будущих психиатров, повлияли фильмы о психоанализе на будущих пациентов, которые решили, что психоанализ – это панацея от любых душевных мук.

В том же 1942 году, когда вышел фильм с Бетти Дэвис, на экранах появилась первая киноверсия «кошколюдей»: о психиатре, который пытается вылечить женщину от умственных заскоков, в то время как она на самом деле – по сюжету – превращается в дикую кошку в момент любви. Либо более поздние примеры: такие знаменитые фильмы, как «Полет над гнездом кукушки» про взбесившуюся медсестру в психушке и «Одетый для убийства» про психиатра, одержимого манией убийства. В добродушно-пародийных тонах выдержан фильм «Секс и одинокая гёрл», где пациента играет Тони Куртис, а психоаналитика Натали Вуд:

– Ты должен понимать, конечно, что это все всего лишь трансфер, – говорит Натали. – Ты обожаешь меня не потому что я привлекательна, но потому, что в твоем подсознании я стала … отцовской фигурой.

– Отцовской фигурой, – повторяет за ней ошалелый влюбленный.

Шекспир – биограф Фрейда?

Фрейд был великим интерпретатором литературы, и школа психологизма – больше в жанре писательской биографии, чем собственно критики – ему многим обязана. И не только писательской биографии, но биографии вообще. По сути, ни одна современная биографическая книга – патография, как называют здесь этот жанр в противоположность агиографии – не обходится без психоаналитических привнесений. Знаю в том числе по себе как соавтор (с Еленой Клепиковой) книг об Андропове, Горбачеве, Ельцине, Трампе, Довлатове, Бродском, Евтушенко и даже о Жириновском (тому, вообще, место на фрейдовской кушетке, а то и в палате №6).

Революция Фрейда, по мнению профессора Лира, содержит в себе три связанных между собой элемента. Первое – это наука субъективности. Второе – открытие в современном человеке архаических форм ментального функционирования. И наконец третье – отношение к любви как к основной силе природы. Исследуя философскую сторону психоанализа, Джонатан Лир сравнивает Фрейда с Ницше и Кантом и приходит к выводу, что даже эти великие мыслители были ограничены самой тенденцией философии рассматривать структуру человеческой души в изоляции от процесса, в результате которого эта душа образовалась. Фрейд однажды обмолвился, что психоанализ – это лечение с помощью любви. Это не только манифест, но и практическое пособие: сущность психоанализа – в сочувствии к больному, во взаимопонимании между пациентом и врачом, в возникающих между ними флюидах и биотоках.

Естественно, поиски универсального ключа к деятельности политика либо к творчеству писателя в перенесенных ими в детстве душевных травмах когда увенчаются успехом, а когда – нет. И дело не в том даже, что нельзя все объяснить кровосмешением и неврозами, а в том, что любой метод в руках эпигонов превращается в пародию на себя, и как по нынешним последователям психоанализа в медицине нельзя судить о его основоположнике, точно так же нельзя судить о Фрейде-писателе по его литературным отпрыскам.

Как раз сам Фрейд отделял художника от невротика, ибо как ни далеки уходы невротика в мир фантазии, он только частично компенсирует недостачу реальных удовлетворений, в то время как художник, благодаря высокоразвитой у него способности к сублимации, достигает в создаваемой им иллюзорной реальности катарсиса. Выполняя психотерапевтическую функцию, искусство занимает, согласно Фрейду, промежуточное положение между неврозом и здоровьем. Другими словами, недостижимое в действительности – вспомним о поисках Прустом утраченного времени – достигается в сфере духовной и в художественной деятельности.

Сам Фрейд является наглядной иллюстрацией собственных теорий. В личной жизни он был человеком старомодных взглядов и моральных принципов, принадлежал скорее к викторианской эпохе, чем к фрейдовской (даже если принять во внимание его гипотетическую связь с младшей сестрой жены, предположение о которой высказывал еще мстительный Юнг, а теперь эта связь вроде бы документально доказана журнальной записью в швейцарском отеле). «За пределами моей профессиональной деятельности я веду существование филистера…», писал Фрейд. И еще одно его признание: «Сексуальная мораль современного общества, особенно в ее крайней американской форме, достойна презрения. Я сторонник полной свободы в сексуальной жизни, хотя сам я пользовался такой свободой очень мало». Достаточно сказать, что до женитьбы Фрейд был девственником, а женился он под тридцать, то есть до этого жил, пользуясь его же терминологией, «мощными вытеснениями».

Благодаря тому же Прусту, а также Кафке, Джойсу и Музилю – не в последнюю очередь и Фрейду – граница между художественным текстом, с одной стороны, и литературно-критическим, искусствоведческим, историческим, научным – с другой, оказалась сильно смещенной и легко проходимой. К чему относятся страницы Пруста о фресках Джотто? Даже если это искусствоведение, то заодно и прекрасная проза. Могут ли стать прозой поиски утраченного времени, либо описание одного дня из жизни двух дублинцев, либо сплошной, без единого просвета, кошмар-невроз, как у Кафки?

Более того, даже возвращение к традиционным эстетическим и моральным ценностям, минуя модернизм, оказалось невозможным, как невозможно возвратиться в детство, разве что лишившись к старости разума. Но если Роберт Музиль и Франц Кафка – писатели, то почему не писатель их соотечественник Зигмунд Фрейд, творец и комментатор великой драмы, которая разыгрывается в человеческом подсознании и, сметая преграды разума, рвется наружу?

Фрейд не был религиозным человеком – ни в конфессионном смысле, ни в смысле веры. «Меня не связывала с еврейством – мой долг в этом признаться – ни вера, ни национальная гордость, потому что я всегда был неверующим и был воспитан без религии, хотя и не без уважения к требованиям человеческой культуры, называемым этическими», – писал Фрейд в частном письме в 1926 году. Он цитирует выражение Ибсена из «Врага народа»: «компактное большинство» – и пишет о своей ему оппозиции: относится это в том числе к религии, хотя и не к ней одной. Религия была чужда его аналитическому уму, за исключением разве что одного аспекта – трагического чувства конечности всего живого, смерти как необходимого условия жизни. Вряд ли, однако, Фрейд отделял развитые религии от примитивных верований первобытных племен, чьих божков и истуканов он всю жизнь собирал и под чьим неусыпным наблюдением – они стояли у него на письменном столе – он сочинил свои главные работы. Правда, развитые религии внесли в мир понятие греховности – mea culpa, которое отсутствовало у первобытного человека. Вот что Фрейд писал в своей замечательной работе «Неудовлетворенность культурой»:

«Народ Израиля считал себя избранным сыном Божьим и по мере того, как великий Отец ниспосылал на свой народ несчастье за несчастьем, народ не сходил с ума от этого, не сомневался в могуществе и справедливости Бога, а рождал таких пророков, которые говорили ему о его греховности, и из сознания вины создал непомерно строгие предписания своей наследственно-священнослужительской религии. Примечательно, насколько иначе ведет себя примитивный человек. Когда с ним случается несчастье, он винит в этом не себя, а фетиш, явно не выполнивший своего обязательства; он подвергает его порке – вместо того чтобы наказать самого себя».

Если все-таки говорить о религиозном чувстве, которое есть у каждого человека независимо оттого, сознает он это или нет, то у Фрейда это чувство скорее сродни тому, которое описано в «Этике» Спинозы: религия как искусство нести бремя жизни ввиду неизбежности смерти, то есть человеческое бремя, а не «бремя страстей человеческих», как переведено на русский название знаменитого романа Сомерсета Моэма. У него «0f human bondage» – прямое заимствование из Спинозы.

Вот почему сам Фрейд был против догматизации и идолизации его учения – он создал интеллектуальную мифологию XX века, но вовсе не новую религию. Как и любая другая, мифология эта противоречива, причины и следствия в ней часто меняются местами, она не менее таинственна, чем действительность, которую она призвана объяснить. Будучи комментарием к ней, эта мифология сама нуждается в комментарии, которым и обрастает,– о Фрейде написано во много раз больше страниц, чем сочинил он сам, хотя и был плодовитым писателем. Тогда, может быть, и в самом деле пришла пора для шекспировского истолкования Фрейда.

Шекспир как биограф Фрейда?

Почему нет!

Несомненно, однако, что любая интеллектуальная дисциплина пронизана теперь открытиями Фрейда. Ни к одному из писателей не обращаемся мы так часто, как к нему,

когда нас тревожат и мучат опорные проблемы бытия, – любовь, ревность, зависть, страх смерти, фетишизм, фатализм или просто любопытство. Мы не ждем от Фрейда ответов, и он их нам не обещает, но оснащает нас интеллектуальным инструментарием, который помогает заглянуть в самих себя. Из врача Фрейд превратился в советчика, который подсказывает, как нам самим врачевать душевные раны, а разве не в этом первостепенная задача настоящей литературы?

Тогда, может быть, Фрейд и в самом деле был великим писателем?

Владимир Исаакович Соловьев – известный русско-американский писатель, мемуарист, критик, политолог.

Комментариев нет:

Отправить комментарий