Дети Кадийяка

Материал любезно предоставлен Tablet

Франсуа Нудельман признался, что волнуется, когда летом 2021 года мы встретились с ним в V округе Парижа. Нудельман философ, исследователь творчества Жан‑Поля Сартра, частый гость на французском радио, автор десятка книг, переведенных на множество языков. У него как раз должен был выйти первый роман, «Дети Кадийяка» (Les Enfants de Cadillac), поэтому Нудельман и нервничал — вполне объяснимо, если впервые отваживаешься на художественное высказывание.

Но бояться ему было нечего. И читатели, и критики тепло встретили «Детей Кадийяка», автобиографический роман, охватывающий судьбу трех поколений. Газета Le Figaro назвала его «семейной историей молчания и гнева». Издательство Gallimard выпустило второй тираж, роман перевели на английский язык.

Неудивительно, что книга вызвала такой интерес во Франции, где участие в президентских выборах ультраправого журналиста и политика Эрика Земмура привлекло внимание к военному прошлому страны. Нудельман рассказывает о судьбе своего деда Хаима и отца Альбера. На заре XX века Хаим бежал из Литвы и нашел в Париже убежище от погромов, пережитых им в Российской империи. В Первую мировую служил во французской армии и лишился рассудка. Его сын Альбер сражался за Францию в катастрофе Второй мировой, но соотечественники отплатили ему злом за добро. В «Детях Кадийяка» Нудельман стремится примириться со своим наследием.

Нудельман оставил пост в «Университете Париж 8» и сейчас преподает в Нью‑Йоркском университете: руководит Французским домом (Maison Francaise) и читает лекции по философии. Как‑то за чашкой кофе он мечтательно изложил мне альтернативную — гипотетическую — историю своей семьи: что было бы, если бы его дед Хаим бежал не во Францию, а в США. «Ведь он мог поехать в Нью‑Йорк, — размышлял Нудельман. — Так что я лишь закончил начатое им». Подобные настроения нередки среди французских евреев, особенно выходцев из Восточной Европы. Америка манит французов как центр империи, а Нью‑Йорк — как ее эпицентр. И французские евреи, пекущиеся о жизнеспособности своей общины, зачастую острее прочих воспринимают эту идиллию середины столетия. Нудельман восхищается уверенностью американских евреев. «Я видел их демонстрацию, они шли с израильским флагом по Манхэттену, — вспоминает он. — Во Франции такое немыслимо».

Разумеется, бывали и неудачи, и разочарования. Нудельман не раз упоминал, что ни одно парижское издание левого толка ни словом не обмолвилось о его романе — по его мнению, причина заключается в том, что в «Детях Кадийяка» откровенно говорится об антисемитизме левых. Он терпеть не может, когда его называют неореакционером. Он чересчур прогрессивен (учитывая эгалитарный взгляд на образование, продиктованный его бесшабашной молодостью) и чересчур эклектичен (специалист по Сартру, духовный сын Эдуарда Глиссана , переводчик Мисимы) для подобного ярлыка.

Нудельмана втянули в водоворот парижских литературных споров и обвинили в злоупотреблении положением после того, как его роман попал в длинный список Гонкуровской премии, самой престижной французской литературной премии, поскольку подруга Нудельмана Камилла Лоран входит в состав жюри. Правда банальна: Лоран поставила коллег в известность о своих отношениях с Нудельманом, коллеги ответили, что она не обязана брать самоотвод, поскольку они не женаты. Однако «Детей Кадийяка» все‑таки исключили из конкурса на основе новых правил, согласно которым близкие членов жюри не имеют права участвовать в конкурсе. Нудельман прекрасно владеет собой, но не может скрыть, что его уязвила эта несправедливость. «Я возмущен, — признается он, — это наглядный пример суда СМИ, который, как Червонная Королева в “Алисе в Стране чудес”, сперва велит казнить, а потом уж решает, виновен ты или нет».

Но противоречия — плата за успех: на Левом берегу Парижа это справедливо как нигде. А Нудельман живет дальше и пишет второй роман. Предлагаем читателям «Лехаима» ознакомиться с фрагментом романа «Дети Кадийяка» на русском языке.

Дэниел Соломон

Можно сказать, ему повезло умереть вовремя: Хаим скончался до того, как на него успели донести. Префект Жиронды, назначенный вишистским правительством, запросил список душевнобольных евреев, и такой список составили. Франсуа Пьер‑Алип, чиновник из правительства Петена, горячий поклонник Морраса , ярый коллаборационист, став префектом, вылавливал Israélites и иностранцев, передавал немцам бойцов Сопротивления, а в 1942 году уступил пост генеральному секретарю Морису Папону, человеку, который организовал депортацию евреев в лагеря смерти. В 1955 году военный преступник Пьер‑Алип был оправдан, однако, в отличие от его преемника, не удостоился чести занять в 1978 году должность министра в правительстве Раймона Барра .

Хаим умер прежде, чем его затолкали в поезд, идущий на восток. Он умер в Кадийяке, в одиночестве, без Бейлы и Авраама, его родителей, без жены Мари, без сына Альбера: никому из них не суждено было прийти на безымянную могилу, чтобы оплакать Хаима. Они и подумать не могли, что последнее пристанище в его эпопее, начавшейся в России и проходившей через французские окопы, окажется именно здесь.

Ресторан для евреев. Париж. Июль 1942 Фото: Роже Виолле / Getty Images

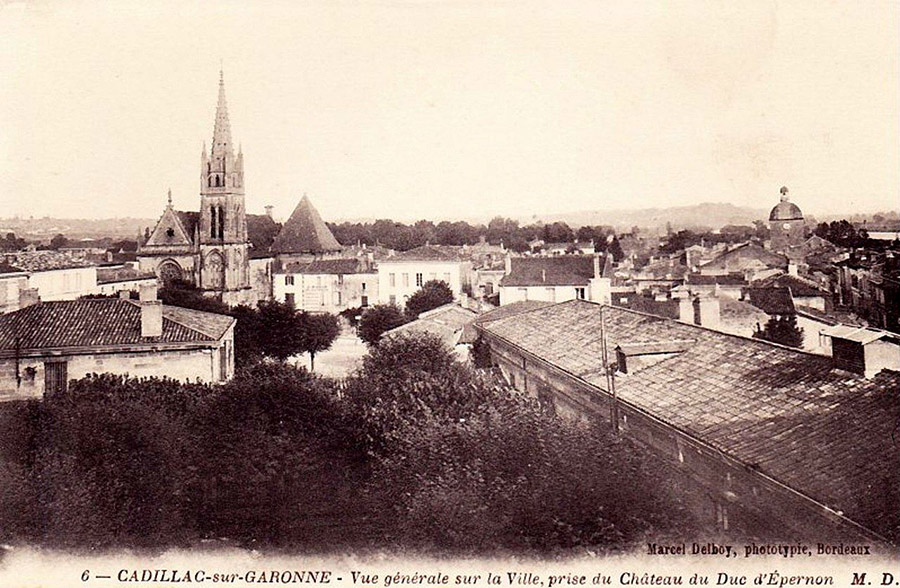

Кадийяк (и тогда, и сейчас в нем примерно 3000 жителей) стал конечной остановкой его жизни в сумасшедшем доме. Окруженный виноградниками Кадийяк несказанно хорош безмятежной красотой старых, обнесенных стенами городков: его ворота, Порт‑де‑ла‑Мер и Порт‑де‑Лорлож, его замок — все дышит спокойным, классическим величием. Близ ратуши, под подобными пещерам аркадами сидящие в кафе и ресторанчиках горожане как будто не просто наслаждаются жизнью, а хранят дух Жиронды — предмет восхищения уже многие века. Впечатление это обманчиво. И прошлое, и настоящее Кадийяка полно жестокости и насилия. Истории городской тюрьмы и лечебницы для душевнобольных так же близки друг к другу, как сами эти здания. Основанная в XIV столетии богадельня Сен‑Леонар на протяжении трех веков принимала больных, неимущих и скитальцев. Затем, в XVII веке, герцог д’Эпернон велел преобразовать ее в больницу Сент‑Маргерит — убежище для аристократов, которые впали в уныние и желают вернуть себе доброе расположение духа.

Революция демократизировала психические заболевания, и в лечебнице Сент‑Маргерит появились новые душевнобольные: простолюдины скромного достатка. В 1912 году лечебница превратилась в независимую государственную психиатрическую больницу; в настоящее время это психиатрическая больница департамента Жиронда, в 2016 году в ней открыли отделение сложных случаев. Вскоре после этого при лечебнице появилось особое крыло — так сказать, тюремная больница для опасных сумасшедших. Теперь из Кадийяка поступают сообщения о совершивших ужасные преступления пациентах, чье безграничное буйство ни санитары, ни охранники не в силах обуздать. В документальных фильмах с броскими названиями («Самые жестокие сумасшедшие Франции») обитателей этой больницы зачастую выставляют карикатурными животными, обколотыми успокоительными: их даже жалко, пока голос за кадром не зачитает перечень их кровавых преступлений.

Для изоляции от общества, будь то в тюрьме или сумасшедшем доме, в Кадийяке приспособили еще один комплекс зданий, рвы и высокие стены которого кажутся престижнее ограды тюремной больницы — и меньше пугают. В начале XIX века государство купило замок герцога д’Эпернона и вскоре открыло там колонию для малолетних преступниц. В бывших покоях знати устроили общие спальни и мастерские, окна закрасили. Четыреста содержавшихся там девушек подчинялись строгим правилам дисциплины, терпеливо сносили морозные темные зимы. Заключенные работали по 13 часов в день в абсолютной тишине, шили, ткали, мездрили шкуры; тех, кто осмеливался нарушить молчание, заговорить или запеть, наказывали. Смертельные заболевания и самоубийства обрели колоссальные масштабы, в этом колония затмила даже тюрьму для женщин: в среднем каждый год здесь погибали 30 человек.

Эти сюрреалистические пределы, где следы la France ancienne чин‑чином — с фресками и скульптурными портиками — соседствуют с проволочными клетями, напоминанием о мучениях тысяч девушек, помогают мне лучше понять Хаима. Все его фотографии еще до 1920‑х: ни одной более поздней не сохранилось; я представляю, как он приезжает в Кадийяк, — эту terra incognita, далекую провинцию, где никогда не бывал — в сумрачном расположении духа. Быть может, здешние виноградники напоминали ему о Монмартре.

В Кадийяке Хаим очутился в самый неудачный момент: вокруг нищета, в лечебнице нечем кормить больных. Во времена хаоса — войны, эпидемии — классовые различия обостряются, ощущаются сильнее, напоминая о том, что сумасшедшие относятся к низшему слою общества. Найдется немало тех, кто важнее — больные раком, осужденные, старики, — и как только перед обществом встает вынужденный выбор, безумцами жертвуют. Они страдают от господствующего прагматизма: они ничтожнее прочих. К чему кормить бесполезные рты, эту голодную обузу, которая обходится недешево и вдобавок неизлечима? Как только начинают сокращать штаты и урезать паек, всем плевать, что творится в психиатрической клинике. Заботиться о больных практически некому, да и кормить их почти нечем: безумцев отодвигают в сторонку — даже тех, кого, как Хаима, некогда наградили за воинскую доблесть.

Десятки тысяч пациентов французских психиатрических больниц умерли от голода, с тех пор минули десятилетия, историки часто писали об этом, хотя по‑прежнему спорят, сознательно ли пожертвовали несчастными. Расследовали и нехватку продовольствия в Кадийяке и объявили причиной не только немецкую оккупацию (хотя, разумеется, она сыграла свою роль), но и администрацию больницы. Персонал зачастую воровал у больных еду и одежду. Крали бессовестно. Кто же поверит словам сумасшедшего?

Каждый день в Кадийяке умирал один пациент. Некий врач‑интерн, возмущенный происходящим, написал в отчете:

Каждый день, когда подают суп, некоторые [пациенты] сбегают из‑под надзора санитаров, мчатся на кухню, к куче овощей (а то и к груде объедков и овощных очистков), и набивают карманы… чем успеют. Нам случалось видеть, как некоторые больные ощипывали воробьев и ели сырыми. Другие выловили из выгребной ямы крысу и сожрали ее. Как‑то раз сообща убили и освежевали кошку.

Министерство здравоохранения, получив жалобы, провело расследование и выявило в психиатрической больнице Кадийяка систематические злоупотребления на всех уровнях иерархии, от администрации до санитаров. Повсеместная коррупция, взяточничество и подделка отчетов превратила жизнь пациентов в сущий кошмар: так, в общих спальнях температура ночью опускалась едва ли не до 0 °С. На ужин больным давали кусок сахара и брюкву, плавающую в воде без единой жиринки. Персонал воровал мясо десятками фунтов, равно как и уголь, хлеб, табак, одежду, одеяла.

Хаим умер 21 марта 1941 года в 9.50 утра. Ему было 50 лет. В журнале учета значится причина смерти («кахексия») и первоначальный диагноз («психическое отклонение, параноидная шизофрения»). В переводе на общепонятный язык кахексия — физическое истощение от недоедания, потеря веса из‑за атрофии мышц, жира и костей. Нозография тех лет перечисляет распространенные болезни обитателей Кадийяка (старческое слабоумие, впадение в детство, идиотизм, деменция, эпилепсия, пролежни), но Хаим, как и три четверти пациентов лечебницы, умер от голода. Разумеется, он понимал, что умирает — остается только надеяться, что он сошел с ума и не сознавал, что душа его постепенно разлучается с телом. Проведя в этом подлом, омерзительном дурдоме 22 года, он тяжело заболел и умер. Отравленный ипритом, он лишился рассудка в Первую мировую войну, когда сражался за Францию, а во Вторую мировую лишился жизни прежде, чем французские коллаборационисты отправили бы его на гибель.

Лечебница хоронила своих мертвецов на собственном кладбище. Во Франции отыскали четыре таких кладбища (ныне их грозятся отдать под застройку). Общую могилу в Кадийяке называют «Кладбищем забытых»: это примерно 90 рядов по 10–12 могил в каждом. Там и лежит Хаим.

К 1941 году, когда не стало Хаима, пациентов лечебницы уже умирало столько, что хоронили их по двое‑трое в гробу, завернув в общий саван. Гробы ставили друг на друга и закапывали на глубине полутора метров. А через 6–8 лет, когда на костях не оставалось плоти (хотя какая плоть у безумцев, умерших во время войны!), скелеты выкапывали, чтобы освободить место для новых, и перемещали в оссуарий. Могильщики раскладывали останки в оссуарии, стараясь не задеть старые кости, особенно бедренные и черепа, и выбирали, куда сложить новые. Тело Хаима в процессе разложения тоже подверглось этому диковинному погребальному обряду: труп закопали в землю, поместили в скудельницу забытых умалишенных, несомненно, среди мешков костей, которые мы ныне зовем «отбросами памяти». Этот бывший солдат, за 14 лет до смерти получивший французское гражданство, 10 ноября 1940 года был освобожден от воинской повинности и скончался чуть раньше большинства европейских евреев. Он умер пациентом психиатрической больницы, а не евреем: избежал «Циклона Б», поскольку прежде надышался иприта. Его не сожгли, не обратили в пепел, усыпавший землю Польши. Его истощенное тело сгнило во французской, избранной им земле, удобрило почву региона, славящегося винодельческим терруаром. То‑то он посмеялся бы над этим «погребением», укрепившим его francité , превратившим его в enraciné .

Неровная carré des fous в Кадийяке усыпана гравием, здесь тянутся ряды ржавых железных крестов, на некоторых жестяные таблички с именем усопшего, номером или датой. Под одним из этих крестов покоятся останки Хаима, хотя в журнале регистрации лечебницы он записан как «Israélite». Эти кресты довершили его забвение, он исчез под их состраданием, как жертвы Аушвица — под крестами, установленными в лагере монахинями‑кармелитками. Неважно, кем был безумный пациент, евреем, мусульманином, атеистом: все оканчивали земной путь под крестом. В Кадийяке их сперва изготавливали из дерева, в 1950‑х заменили железными. И они ржавели забытыми: лишь на немногих скорбящие оставляли таблички или погребальные урны. Вряд ли Хаим расстроился бы, что ему суждено истлеть под крестом: он в свое время бежал из литовской общины хасидов, в которой родился, и, скорее всего, не питал иллюзий о том, что ждет за гробом.

Он покоится не в той части carré, где лежат ветераны войн. Огорчило бы его это? Часть кладбища отведена под захоронения «повредившихся в уме» в сражениях Первой мировой: всего около 100 могил, 60 из них безымянные. В 1937 году «ветераны Жиронды» открыли там мемориальную доску «в память о повредившихся умом товарищах, жертвах Великой войны». В 1956 году поставили еще одну, от «ветеранов и военнопленных своим товарищам». Память о Хаиме не увековечивала ни первая, ни вторая, как будто Франция времен Второй мировой решила напомнить ему, что он еврей, хоть и получил гражданство в 1927 году.

Мой отец Альбер никогда не искал, где похоронен Хаим. И не ходил на могилу матери. Он объяснил мне, что терпеть не может кладбища и равнодушен к надгробиям. Что за нелепость, досадовал он, пихать гниющие тела в девственную почву. Альбер, сын ветерана войны, натурализованного французского гражданина, предоставил мертвым погребать своих мертвецов, сам же смотрел в будущее. Он любил поболтать, умел рассмешить собеседника. Язык у него был хорошо подвешен, но о сокровенном отец не говорил.

Он nbsp;никогда не рассказывал об этом разломе, о периоде, который разделил его жизнь на аккуратные части, об этой непроницаемой стене меж «до» и «после»: о годах с 1937‑го по 1945‑й. И когда мы жили вместе, и потом отец молчал о прошлом, не упоминал о нем. Кто бы мог подумать, что прошлое оставило на нем неизгладимый след — и не только потому, что отец носил слуховой аппарат, поскольку из‑за ранений оглох на одно ухо. Его не интересовали ни книги, ни фильмы о войне — может, потому, что он терпеть не мог пафос, а может, потому, что истории эти не так‑то легко передать и невозможно описать в терминах опыта, событий или травмы. Такие истории, даже если их рассказывают очевидцы, очеловечивают чудовищный опыт, бесчеловечный опыт, тот опыт, который существует на окраине языка. Они одновременно уникальны (не каждый день мы оказываемся на волосок от смерти) и заурядны, ведь пережить их довелось очень многим евреям. Тогда отец не знал, что литературоведы превратят «лагерные истории» в литературный жанр — жанр, который антисемиты назовут орудием «индустрии Холокоста». Большинство выживших не вспоминали о том, что с ними было: они помнили, что, когда их освободили, мало кто хотел их выслушать. Шедевр Примо Леви «Человек ли это?» был написан в конце войны и почти десять лет искал своего издателя. Так что евреи не спекулируют на своих страданиях.

Когда я решился поговорить с отцом на эту тему, мы уже отдалились друг от друга. Я хотел посмотреть, что за труп скрывается под паркетом упорядоченной отцовской жизни. Я не мог принять слово «стойкость» с его сокрушительной убежденностью. До сих пор не понимаю, почему он согласился нарушить молчание, которое хранил столь усердно, дабы окружающие ничего не заметили. Хотел ли он вновь сблизиться со мною? Или примириться с той частью своего существования, которую до тех пор так старательно вытеснял?

Он рассказывал мне свою историю на одном дыхании, не прерываясь, в течение 10 часов — рассказал всё и сразу, в первый и последний раз, и диктофончик, который он подарил мне на десятилетие, записал его слова. Сорок лет мне и в голову не приходило расшифровать запись, не говоря уж о том, чтобы ее обнародовать: это было задушевное признание отца сыну. Я не планировал им делиться. Мне хотелось сохранить исключительное согласие, которое установилось у нас с детства. Быть может, мне не хотелось, чтобы меня связывали с таким опытом — быть может, я по‑своему пытался сохранить воображаемую безобидность подспудного прошлого.

Моего отца, как и миллион с лишним других солдат, взяли в плен в результате поражения французской армии в мае‑июне 1940 года. Его и еще 50 000–75 000 заключенных содержали на территории приблизительно в 100 акров, огороженной двумя рядами колючей проволоки с дозорными вышками. В лагере царила антисанитария — да и могло ли быть иначе, если вымыться негде, пленные стоят бок о бок на бревнах и облегчаются в проходящую внизу траншею. В лагере для военнопленных приличия невозможны, невозможны ни для кого: это был коммунизм дерьма.

Однако неравенство между национальностями никуда не исчезло — бараки образовывали своего рода поселки, в которых говорили на одном языке, и существовала иерархия: поляки (этих презирали), англичане (этих нет), французы (к этим относились неплохо, но хуже, чем к англичанам). И когда 17 июня Филипп Петен по радио объявил о решении сложить оружие, специально для французов его речь транслировали через громкоговорители у бараков. Маршал даровал Франции «себя» и «в честь этого» открыл путь к сотрудничеству с немцами‑победителями. Мой отец, борец за права профсоюзов, знал, что Петен связан с антиреспубликанским движением (был послом в Испании при генерале Франко), а потому совершенно не обрадовался известию. Однако большинство пленных расчувствовались, услышав фальшивый голос своего патриарха, пустили слезу. Они не верили, что их предали: напротив, они верили, что скоро вернутся домой. Возможно, отец, несмотря на весь свой индивидуализм, вел бы себя так же, как прочие военнопленные. Возможно, так и было бы, если бы случившееся далее не перевернуло все, во что он до сих пор верил.

Немцы регулярно инспектировали бараки и проводили селекции, разделяя узников на три категории: французы, британцы и евреи. Тем, кто не донесет на евреев, грозили санкциями, тем, кто выдаст, обещали награду (как правило, двойной паек). Тюремщики каждый день устраивали перекличку и требовали выдать евреев.

Беды было не миновать. Назовите это психологическим или статистическим фактом, все равно это факт, но мой отец отказывался его признать. Он считал, что не принадлежит ни к одной из групп. Однако пленный француз тем не менее выдал его немцам, и двое солдат на перекличке вытащили моего отца из строя. Всего в тот раз выявили пятерых евреев — то есть пять дополнительных пайков. Отец не знал того, кто его выдал. Должно быть, доносчик догадался, что отец еврей, по его фамилии или телесным признакам. И отец впервые в жизни вдруг почувствовал себя евреем, притом что не был религиозен, его ни разу не обозвали «грязным евреем», ни друзья его, ни жена евреями не были: все равно мой отец почувствовал себя евреем. Он знал о своем еврейском происхождении, но теперь прилагательное стало существительным: он был евреем, евреем во плоти, евреем по сути своей. Это слово обрушилось на него, грубо выкрикнутое по‑французски и по‑немецки — Jude — проклятие, извергшее его не просто из общины французов, а из рода людского. Он превратился в унтерменша; его вытолкнули из строя.

Он еще не догадывался о последствиях селекции. Он слыхом не слыхал о Бухенвальде — тот был учрежден тремя годами ранее, — ни об Аушвице — тот тогда только‑только открыли. Он знал лишь, что в Германии идет охота на евреев — видел беженцев в Париже. Отец и представить себе не мог, что вскоре этой охотой займется вся Европа. В тот миг он разрывался меж ненавистью и отчаянием. Ему хотелось отыскать того сукина сына, который его выдал и получил за это четвертушку хлеба вместо осьмушки да лишний половник лагерной каши. Страх и голод пересиливают любую солидарность. Отца охватило ощущение одиночества, почти экзистенциального одиночества, поглотило его с головой: он один, один во всем мире, и даже четверо собратьев‑изгоев ему чужие. Он вспомнил старую шутку, которую услышал, когда нацисты пришли к власти в Германии:

Два еврея идут по улице, навстречу им два эсэсовца. Первый еврей хочет убежать, второй пытается его образумить: «Да ладно, — говорит он, — силы равны, их двое, нас двое — что тут такого?» — «Равны, говоришь? — отвечает первый еврей. — Их двое, а мы одни!»

Изгнание не заставило себя ждать. Пятерым разоблаченным евреям велели тотчас же покинуть французский барак. Отца перевели в барак на другом конце лагеря, где он очутился в обществе десятка евреев, которых выявили ранее. Начались унижения: отца раздели донага, обрили наголо (евреи считались разносчиками заразы, вшей). Но что еще унизительнее, он стал рабом своих бывших товарищей, и они принялись им помыкать. Отцу и его собратьям‑изгоям приходилось делать всю грязную работу: таскать тяжести, чистить нужники. Когда он проходил мимо пленных французов, те кричали ему: «Эй ты, еврей!» Зачастую французы из числа сержантов забирали евреев себе в денщики.

После поражения французов в лагерях существенно прибавилось военнопленных, и немцы передали управление в руки заключенных. В каждом бараке действовала лагерная полиция: следила за порядком и докладывала немцам. Эта система превратила в мелких тиранов многих капралов, которые пользовались своим положением. Подчиненные были даже у подчиненных, а еврейский лагерь стал лагерем в лагере, и в нем «большим шишкам» «хватало совести» заводить себе рабов и сваливать на них всю тяжелую работу.

Как объяснить различие меж теми, кто смирился с судьбой, и теми, кто с нею боролся? Мой отец сознавал, что нужно любой ценой вырваться из отбросов шталага . Он понимал, что выбора нет — иначе смерть, а умирать он не хотел. Получается, дело в характере? Образовании? Прозорливости? Как бы то ни было, он пытался убедить собратьев‑рабов организовать побег, но они отказались. И он понял, что нужно действовать в одиночку.

Систематическое уничтожение европейских евреев еще не началось, и все равно отец предчувствовал, что евреям при режиме нацистов не миновать беды. Цель его была проста: отказаться от своей личности. Он не хотел быть тем, кому кричат: «Эй ты, еврей!» Чтобы избежать этой участи, нужно было избавиться от своего имени, сжечь документы и вернуться в общину простых трудяг, имеющих право на жизнь. Как ни парадоксально, везение крылось в повседневных работах, которые его обязали выполнять. Его отрядили возить бревна и разгружать грузовики за пределами лагеря. Несколько раз побывав на таких работах, он тщательно все продумал и наконец в сумерки решился бежать: в последний раз безуспешно попытался уговорить товарищей по заключению, евреев и просто наказанных, бежать с ним, и убежал один.

Они втроем таскали бревна в кузов грузовика, и отец, воспользовавшись тем, что стемнело и охрана ослабила бдительность, скрылся в лесу. Он мчался, очертя голову, меж высоких деревьев — сосен, буков, дубов — и остановился, лишь когда стемнело и силы оставили его.

Он был парижанин, ни разу не ночевал ни в лесу, ни в поле, однако предпочитал общество ночных зверей дневным охотникам на евреев. Он захватил с собой коробок спичек и развел костерок из своих военных документов. Потом сжег солдатский жетон. Что делать дальше, он не знал, и, исполнив свой план, улегся на мох возле костерка; было лето, но отец все равно замерз.

Ему нужно было привыкнуть к мысли, что теперь он другой человек. Он должен переродиться на этой силезской почве: единственные свидетели его преображения — лишь грибы да насекомые. Он должен забыть свое имя, родителей, жену. Он никогда уже не отзовется на прежнюю фамилию. Он станет новым человеком, французом, с поколениями предков‑французов, похороненных по всей стране, и кровь его будет красной, как бифштекс и французское вино. Отныне его будут звать Гарнье.

Много лет спустя, зимой 2008‑го, я жил в XIII округе Парижа. По бульвару Араго часто проходили многолюдные демонстрации, перед протестантской семинарией и тюрьмой Санте. Порой я тоже в них участвовал — особенно когда протестовали против Министерства национальной идентичности , которое по понятным причинам будило во мне неприятные воспоминания.

Внешняя политика редко cподвигает французов на протест, но Палестина стала исключением, особенно когда в том году Армия обороны Израиля заняла Газу после того, как тысячи ракет были выпущены с территории подконтрольного ХАМАСу анклава. Каждую неделю на улицы высыпали десятки тысяч протестующих, дабы осудить несимметричный (по их мнению) ответ Израиля. В тот день я мог бы присоединиться к демонстрации, но предпочел отправиться с активистами «Шалом ахшав» , организации, которая выступает за двухгосударственное решение конфликта. Но я отправился на митинг в сопровождении друга, который сочувствует такому решению вопроса. Мы намеревались держаться с краю процессии: просто не смогли найти знамя, под которым согласились бы идти.

В тот день мы чувствовали, что в воздухе разлита злоба, отличная от той, которая витает даже на самых ожесточенных демонстрациях, когда эйфория солидарности возбуждает нечто вроде радостного бунта. Скандирующие призывали к убийствам. Мы не верили своим ушам: «Смерть евреям!» И это был не одинокий голос, а дружный рев толпы.

Толпы мужчин. Одни были в зеленом (цвет ХАМАСа): над ними вились привычные на подобных протестах красные флаги с аббревиатурами и партийными лозунгами. На бульваре Монпарнас последовало аутодафе: обезумевшая толпа сожгла флаг Израиля со звездой Давида, сопутствующие тексты и изображения. Я спросил друга, слышит ли он то же самое, что и я, но он вдруг решил уйти: ему было неловко, словно он нечаянно забрел на съемки порнографического фильма. Я настаивал, чтобы он признал: толпа действительно призывает к убийствам; тогда‑то я и понял, что значит отрицание — мой друг так упорно отказывался слышать, точно намеренно лишился чувств, чтобы уйти от тягостной реальности. Я заметил, что кое‑кто из стоящих рядом с нами побледнел от страха, вызванного этими преступными словами. Учитель арабского впоследствии подтвердил мне, что лозунг слово в слово повторяли по всему бульвару Пор‑Руаяль, где он живет. Сосед вполголоса признался мне со смущением: «Вы слышали? Какой позор!» Слуха парижан достигло нечто прежде невообразимое, воскрес былой навет, который, как все полагали, давным‑давно мертв. Я вспомнил о своих предках, Нудельманах и Фридманах, которые вынуждены были носить желтую звезду в Париже, где такие вот призывы испещряли стены и окна. Я увидел, как тетя и ее дети показывают мне эту постыдную метку, хранящуюся в коробке из‑под обуви, рассказывают, как реагировали на нее прохожие: одни впивались пристальным взглядом, другие отворачивались, — и как они старались не встречаться с немецкими солдатами и полицейскими Виши. Их тревога внезапно стала более близкой и осязаемой.

Вот так 65 лет спустя на бульварах столицы вновь слышен клич ненависти к евреям. И неважно, французы эти ненавистники или нет: их окружали признанные активисты — и молча слушали их с пониманием, а то и с сочувствием. Они протрубили сигнал: охота может начаться снова.

Оригинальная публикация: The Children of Cadillac

Комментариев нет:

Отправить комментарий