Что увидел Ахад а‑Ам и упустил Герцль — и наоборот

Материал любезно предоставлен Mosaic

Этот текст оказался самой спорной еврейской книжной рецензией века, хотя веку тогда исполнилось всего три года. Пространные и едкие критические замечания Ахад а‑Ама на сионистский утопический роман Теодора Герцля Altneuland («Старая новая земля»), опубликованные в декабре 1902 года в престижном ежемесячном журнале на иврите «А‑Шилоах», вызвали волнение, которое не улеглось до лета, когда на Шестом сионистском конгрессе разразилась еще более яростная полемика.

Ахад а‑Ам, «Один из народа» (псевдоним основателя и первого редактора «А‑Шилоах» Ашера Гинцберга), — получил известность в качестве выдающегося ивритского публициста и сионистского мыслителя в 1890‑х годах. Он родился на Украине в 1856 году и с середины 1880‑х жил в Одессе, где одновременно вел очень замкнутую жизнь и выступал в качестве публичной фигуры. Он был малообщительным по природе, но его блестящий интеллект и ощущение еврейской миссии принесли ему известность, которая одновременно грела его сердце и доставляла немалые неудобства. Не случайно единственной формальной группой, к которой он когда‑либо примыкал (и стоял у ее истоков), был полуподпольный орден «Бней Моше» («Сыновья Моше»), который видел своей задачей повышение культуры и образования евреев Восточной Европы, оставаясь при этом в тени, как тайная ложа. Этот орден, просуществовавший совсем недолго и не добившийся ощутимых результатов, предпочитал действовать как можно менее открыто и не участвовать в событиях активно. Псевдоним «Один из народа» мог быть выбран с насмешкой или совершенно серьезно, но в любом случае этот человек не был тем, кем он себя называл.

И сионизм его был элитарным. В одной из ранних статей, написанной в 1889 году, «Не тем путем», он выступал против идеи Палестины как места, куда должны устремиться еврейские массы. Движение «Ховевей Цион», утверждал он, напрасно призывает к быстрому и масштабному заселению Земли Израиля; надеясь посостязаться с Америкой за бóльшую волну еврейских эмигрантов из Восточной Европы, оно дает невыполнимые обещания, суля евреям прибыльные хозяйства в новых сельскохозяйственных колониях, перспективные возможности для предпринимательства, цветущие еврейские деревни, где можно растить детей, и так далее, но эти обещания могут привести только к крушению иллюзий и обратной эмиграции. Сионизм, говорилось в статье, не добьется успеха, апеллируя к самым примитивным мотивам людей. Только взывая к идеализму национального возрождения, а не к личной выгоде, можно привлечь поселенцев, способных перенести трудности жизни в Палестине. Их число может быть невелико, но они станут основой, на которой можно будет начать строительство.

В 1891 и 1893 годах Ахад а‑Ам предпринял две вылазки в Палестину и опубликовал отчет об увиденном в двух частях под названием «Правда о Земле Израиля». Эти очерки, посвященные десятилетнему опыту еврейской колонизации, подтверждали худшие предсказания «Не тем путем». Куда ни посмотри, писал Ахад а‑Ам, всюду увидишь дурное управление, упущенные возможности, застой и деморализацию. Страна бедна и лишена ресурсов. Крошечная община сионистских иммигрантов перестала расти. Их сельскохозяйственные колонии, которые поддерживает теперь парижский барон Эдмонд де Ротшильд и которыми управляют его чиновники, терпят экономический крах, их стратегия выращивания винограда одним урожаем ошибочна, крестьяне зависят от благотворительности и эксплуатации дешевого арабского труда, французские попечители деспотичны и некомпетентны — и при всем этом покупка евреями земли привела к невероятным спекуляциям. Турецкое правительство, недоброжелательно настроенное по отношению к сионизму, коррумпировано и недееспособно; непомерные налоги и обременительные бюрократические правила сделали торговую деятельность в городах невыгодной. В еврейских школах детей учат либо на европейских языках, ничего не делая для привития еврейской культуры, либо на таком плохом иврите, что «юный ученик может только биться в искусственных цепях навязанной ему речи». Без полной переделки старой конструкции никакой серьезный рост ишува, палестинской сионистской общины, просто немыслим и уж точно нежелателен.

«Правда из Земли Израиля» содержала резкую критику. Однако она не заставила Ахад а‑Ама считать себя в меньшей степени сионистом. Пессимизм, заявлял он в нескольких работах, опубликованных в первой половине 1890‑х годов, оправдан только если мыслить в количественных показателях. На основании голых цифр Палестине никогда не тягаться с Америкой и не добиться экономической способности абсорбировать больше, чем ничтожную долю многомиллионного мирового еврейства. В той степени, в которой проблемой этих миллионов были антисемитизм и вызванная им нищета, Палестина им никак не поможет. Им придется выживать в диаспоре, где большинство из них и останется.

Но если «еврейский вопрос» сионизмом не решить, то «вопрос еврейства» — это уже нечто иное. Он связан не с антисемитизмом, а с ассимиляцией, которая тем сильнее, чем слабее антисемитизм. В век все большей секуляризации еврейская религиозная традиция теряет влияние; не имея ничего, чем можно было бы ее заменить, евреи быстро теряют свою культурную и национальную идентичность, если только неевреи не отвергают их особенно агрессивно. В Западной Европе этот процесс зашел уже очень далеко; среди американских евреев, приехавших из Восточной Европы, и в некоторых регионах самой Восточной Европы он тоже делает существенные успехи. В отсутствие противодействия он продолжит распространяться, разрушая еврейский народ изнутри.

И вот тут‑то Палестина могла бы сыграть существенную роль. Предположим, писал Ахад а‑Ам в 1892 году в очерке, посвященном памяти российского сиониста Леона Пинскера, сообщество евреев с высокими помыслами взяло бы на себя ответственность за реорганизацию палестинского еврейства. Предположим, оно реформировало бы еврейское сельское хозяйство, освободив его от зависимости от благотворительности, виноградарства (сама по себе полублаготворительная инициатива, основанная на экспорте низкокачественных палестинских вин на еврейские рынки) и арабского труда, превратив крестьян в трудолюбивых землепашцев. Предположим, оно перестроило бы еврейское образование, привезя лучших педагогов и учителей иврита, чтобы вырастить новое поколение образованной, патриотичной, свободно говорящей на иврите молодежи. Предположим, оно учредило бы прессу и книгоиздательство на иврите, которое удовлетворяло бы интеллектуальные и культурные потребности этого поколения. И предположим, что в диаспоре распространился бы слух, что существуют

…настоящие еврейские крестьяне, — настоящие крестьяне, которые собственными руками пашут, сеют и жнут, и настоящие евреи, цивилизованные люди, которые, вернувшись вечером с поля, переодеваются и читают книги… Так что же удивительного, что многие выдающиеся люди из нашего народа начали ездить в Палестину, чтобы собственными глазами посмотреть на это чудо? И когда они приехали и увидали все это и еще многое другое, они почувствовали в своем сердце глубокую любовь к стране своих отцов и к своим братьям, живущим на ней и прославляющим имя Израиля среди народов своим естественным и здоровым образом жизни <…> и всякий гражданин своей нации считал своим почетным долгом быть в числе «друзей Сиона» и изредка посещать страну своих отцов, во время своих заграничных путешествий, предпринимаемых ради отдыха .

Напоминает придуманных Йосефом Перлом еврейских крестьян в Крыму, воплощение маскильского идеала здорового еврейского духа в здоровом теле, только теперь они еще превратились в туристическую достопримечательность. Но Ахад а‑Ам смотрел дальше:

А еврейская молодежь, получившая воспитание в школах Союза, начала ездить в просвещенные страны (ибо Союз посылает наиболее талантливых учеников, для усовершенствования в науках, за границу), и — о чудо из чудес! — появились интеллигентные молодые люди, которые не были ни немцами, ни французами и т. д., — а только и исключительно евреями из еврейской страны! Они, правда, умели говорить на различных языках, но их собственным языком был язык древних евреев… А когда они увидали, что их христианские товарищи относятся даже с уважением к этому древнему языку, на котором написаны «священные книги», тогда и они со своей стороны вспомнили, что на этом языке говорили когда‑то в далеком прошлом их отцы, и под конец прониклись даже некоторой гордостью… И многие вдруг открыли даже особую прелесть в его звуках и принялись усердно изучать его. А раз появилось много желающих учиться, то нашлись и «учителя еврейского языка из Палестины», к которым обращались охотнее, чем к учителям, происходящим из других стран, как при изучении всякого живого языка охотнее обращаются к учителям, вышедшим из той страны, в которой говорят на этом языке .

Одним словом, палестинские евреи создадут модель еврейского общества, влияние которого распространится на диаспору, наделяя ее гордостью и целью. Но такое не может произойти за одну ночь, писал Ахад а‑Ам. Такое сообщество не будет действовать импульсивно или в надежде на быстрые результаты. Оно будет руководить событиями медленно, не пытаясь сократить путь и строя ишув иммигрант за иммигрантом и колония за колонией, до тех пор, пока

…не достигло, наконец, по прошествии нескольких поколений, своей заветной цели: создало в Палестине «духовный национальный центр» для еврейства, горячо любимый всем народом и объединяющий и связующий весь народ; центр знания и мысли, языка и литературы, физического труда и душевного здоровья, подлинную миниатюру еврейского народа, каким он должен быть .

Вряд ли нужно говорить о сходстве между благородной сионистской директорией Ахад а‑Ама и орденом «Бней Моше», еще действовавшим, когда он писал эти строки. Скорее всего, он считал «Бней Моше» ядром, вокруг которого и сформируется это сообщество. Но его элитарность, основанная на видении Палестины как источника вдохновения для мирового еврейства, а не на физическом национальном очаге для них, обладала большой психологической привлекательностью. Она отвечала на главный вопрос, столь тревожно стоявший в «Правде о Земле Израиля»: если сионистская колонизация Палестины развивается с черепашьей скоростью, тогда как еврейская эмиграция в другие страны растет не по дням, а по часам, то в чем смысл сионизма? И как можно называть себя палестинофилом, если трудности отпугивают тебя от жизни в Сионе?

И вот успокоительный ответ. Числа не важны. Палестине не нужны большие массы поселенцев; на самом деле, если их окажется больше, чем можно будет продуктивно абсорбировать, это даже нанесет вред. Земля Израиля будет «сначала для еврейства, а впоследствии и для евреев» . Сионизму нужно проявить терпение. А если читатели жаловались: «Как длинен этот путь и как далека эта надежда!» , то Ахад а‑Ам мог ответить им только:

Да, братья! Далека, очень далека та пристань, к которой мы стремимся душою. Но тысячелетнему страннику никакой путь не должен казаться слишком длинным .

Появление соперника

Хотя у предложенного Ахад а‑Амом направления сионизма были свои критики, например Моше Лейб Лилиенблюм, который считал его пораженчеством, к середине 1890‑х годов он приобрел широкую популярность в Восточной Европе. Поездки Ахад а‑Ама в Палестину придавали ему убедительности. Другие спорили о стране. Он там бывал. Он много путешествовал, исследовал, собирал мнения и статистику, разговаривал с экспертами. Он обладал информацией из первых рук и на ее основании придерживался трезвого реализма и видел на много ходов вперед, что сделало его ведущим сионистским интеллектуалом эпохи.

А потом, в 1896 году, появился Теодор Герцль со своей книгой «Еврейское государство».

На самом деле, книга была написана в 1896‑м, в год суда над Дрейфусом, который Герцль освещал в роли парижского корреспондента популярной венской газеты Neue Freie Presse. На немецком языке книга была опубликована в начала следующего года, невзирая на недовольство тех, кто прочитал ее в рукописи и счел безумием. По рациональным стандартам того времени она и была безумием. Тоненький томик, чуть побольше брошюры, состоял из двух частей: в более короткой объяснялось, почему, столкнувшись с антисемитизмом, который неминуемо распространится на весь мир, европейские евреи нуждаются в собственном государстве, а в более длинной излагалось, как нужно поэтапно организовать массовый исход в свою страну.

Вторая часть книги, вероятно, показалась читателям особенно странной. Призыв к еврейскому государству из уст успешного венского журналиста и драматурга, которого никто не мог бы заподозрить в особой склонности к еврейству, могли бы проигнорировать, сочтя эксцентричным. Пошаговый план достижения цели с помощью международных дипломатических соглашений, акционерных обществ с достаточным капиталом, обширных земельных приобретений, скоординированной сети железнодорожного и водного транспорта, на котором будут прибывать эмигранты, и современных городов, которые должны в рекордные сроки подняться в пустыне, чтобы разместить новоприбывших, — все это никому не показалось бы продуктом рационального ума.

В то время могло показаться, что Герцлю повезло, что «Еврейское государство» после публикации осталось более или менее незамеченным. Причем не только в Германии и Австрии, где сама идея сионизма была курьезом, но и в еврейской Восточной Европе, где о сионизме говорили постоянно. Хотя считается, что Герцль появился на небосклоне восточноевропейского еврейства как внезапная сияющая комета, это вряд ли соответствует действительности. Беглый обзор ивритской прессы дает понять, что им почти никто не интересовался почти вплоть до начала Сионистского конгресса, который он организовал в конце лета 1897 года. Но даже когда его существование признали и его статья, переведенная из австрийского еженедельника, появилась в варшавской ежедневной газете на иврите «А‑Цфира», никто не мог представить, какую роль ему предстоит сыграть. Во введении к статье редактор «А‑Цфира» Нахум Соколов описывал Герцля читателям, которые никогда о нем не слышали, как автора, «широко известного в венском литературном мире», чьи идеи, хотя «их практичность можно оспорить», заслуживают того, чтобы их выслушали.

И действительно, даже по мере роста возбуждения с приближением открытия конгресса, запланированного на 28 августа, восточноевропейские сионисты, по большей части ученики Ахад а‑Ама, сохраняли скептицизм. Первые сообщения с конгресса показались им претенциозными. Сам Герцль был выскочкой, евреем, который совершенно не разбирался в иудаизме и внезапно ворвался в движение, годами пропагандировавшее колонизацию Палестины. Он представлял собой образец того, насколько говорившие на идише и читавшие на иврите евреи Восточной Европы с их естественной связью с традициями и культурой народа отличаются от лишенных корней евреев Запада, которым нужен был антисемитизм, чтобы напомнить им, кто они такие.

И что еще хуже — Герцль недооценивал значение колоний, учрежденных в Палестине движением «Ховевей Цион», называл их ненужным провоцированием турок, у которых он рассчитывал выкупить или взять в аренду всю страну, выплатив с помощью еврейских финансистов огромные внешние долги Турции, а если это окажется невозможным, говорилось в «Еврейском государстве», он готов был «взвесить» территории в Аргентине, где родившийся в Баварии банкир и железнодорожный магнат барон Морис де Гирш без большого успеха пытался селить евреев с начала 1890‑х годов. Герцль не верил, что языком еврейского государства должен быть иврит, на котором, по его словам, невозможно даже купить железнодорожный билет.

Последователям Ахад а‑Ама весь проект Герцля казался пародией, дикой раздутой версией того фантастического сионизма, который осуждал Герцль. «Восточным» людям он был не нужен. «Если послушать адвокатов [Герцля], — говорилось в передовице номера санкт‑петербургской ивритской газеты “А‑Мелиц” от 8 августа, — то можно подумать, будто этот гений внезапно открыл, что еврейский народ еще жив, сам того не зная, и нужно немедленно сообщить ему об этом факте <…> и о существовании страны под названием Израиль, в которой он может возродиться». В том же самом номере будущий историк литературы Йосеф Клаузнер счел необходимым предостеречь тех, кто насмехался над Герцлем, а таких среди восточноевропейских сионистов было почти столько же, сколько среди антисионистов на Западе. Он писал:

Мы можем не соглашаться с подходом Герцля и даже обязаны делать это, на что имеют право все палестинофилы, присутствующие на Базельском конгрессе, если мы считаем, что он навредит неуклонному росту еврейского поселенчества в Палестине <…> Возможно, политико‑дипломатический сионизм Герцля опасен, и еврейский народ нужно предупредить об этом. Но смеяться? Не стоит отвергать такие идеи [как у Герцля] остротами.

И все же, когда в Базеле собрался конгресс, Герцль со всей театральностью, которую он усвоил на венской сцене, провел его с большим блеском. От огромного бело‑голубого флага, украшавшего вход в казино, снятого под конгресс, до фраков, в которые должны были быть одеты делегаты, — все было рассчитано на то, чтобы поразить торжественностью. «Открытие конгресса было просто великолепным», — писал репортер ивритского еженедельника «А‑Магид» Реувен Ашер Браудес. Присутствовали 192 делегата из множества стран плюс многочисленные представители еврейской и европейской прессы и видные литераторы, в том числе Ахад а‑Ам. На открытии Герцль произнес «изящную» речь. За ней следовало обращение, посвященное состоянию мирового еврейства, произнесенное знаменитым немецким еврейским писателем Максом Нордау, недавно уверовавшим в сионизм, «и каждое слово поражало как стрела». Никогда раньше не бывало такой международной ассамблеи еврейского народа.

В последнем репортаже Браудес, утверждая, что «мы [восточноевропейские евреи] гораздо лучше организаторов конгресса знаем, что такое еврейство», признавался:

Конгресс был похож на чудесный сон, потрясающий, божественный спектакль <…> Это было невероятное событие, не потому что оно пришло к каким‑то большим решениям, стало свидетелем шумных споров или породило какие‑то выдающиеся прозрения, а само по себе <…> Нашему народу достаточно знать, что теперь ему есть на что надеяться, что у него еще есть воля к жизни, что он взял свое будущее в собственные руки.

Собственная речь Герцля действительно была шедевром умелой риторики, и в ней он сделал попытку успокоить восточноевропейских делегатов, о взглядах которых к тому моменту уже прекрасно знал, не сходя с собственных позиций. Бросив риторический вызов последователям Ахад а‑Ама и ортодоксальным делегатам конгресса, он заявил, что сионизм должен стать «возвращением к еврейству еще до возвращения в еврейскую страну» , а колонии «Ховевей Цион» назвал достойными «искренней признательности» еврейского народа за то, что они стали «первым, а ничуть не последним словом сионистского движения» — чей успех зависит от массового поселенчества, которое начнется после того, как Турция и весь миру признают право евреев на Палестину.

Делегатам с Востока Герцль понравился. («Он высокий и красивый, — рассказывал Реувен Брайнин в “А‑Мелиц”, — еврейский тип в чистом виде, с редким обаянием и восточной грацией, темные глаза его сверкают как угли, придавая величие его мягкому и приятному лицу».) Их захватила атмосфера еврейской солидарности, царившая на конгрессе. «Каждому из нас [присутствовавших на конгрессе], — сообщал Брайнин, — казалось, что он длится больше, чем три дня. Мы как будто знали друг друга много лет. Если бы жизнь измерялась мыслями и чувствами, то в Базеле мы прожили годы».

Так казалось всем, кроме Ахад а‑Ама. В Базеле он ощущал себя, писал он по возвращении в Одессу, «подобно скорбящему на свадьбе». Действительно призыв «к национальному ответу на еврейский вопрос» прозвучал громко и отчетливо. Герцль, с которым у него была краткая встреча, произвел положительное личное впечатление. Если бы конгресс собрался на один символический день и тут же был бы распущен и все сердца «переполнялись ощущением святости» , поводов для жалоб не было бы. Но, к сожалению, момент был потрачен зря. Еще два дня прошли в спорах комитетов о том, как сформулировать программу сионизма, о том, как просить мир его признать, о еврейском банке, который будет это финансировать, и так далее, как будто все это настоящая реальность, а не бесплодные фантазии.

Но даже если это не просто мечты — даже если еврейское государство Герцля появится, рассуждал Ахад а‑Ам, — какой цели оно может служить, не имея еврейского содержания, которое Герцля не интересует? Чего можно добиться наличием еще одной маленькой страны, которую сильные соседи будут перебрасывать друг другу, как мячик, выживающей благодаря «дипломатическим уловкам» и заискивающей перед могущественными державами? «Невозможно, чтобы древний народ, который некогда был светом для других наций, удовлетворился столь незначительной компенсацией за все перенесенные им беды» .

В тени Герцля

Во всем этом, как справедливо заметил израильский историк Йоси Гольдштейн, говоря об Ахад а‑Аме и Герцле, несомненно, был элемент уязвленной гордости и даже тщеславия. Многие считали Ахад а‑Ама главным представителем сионизма — да и сам он считал себя таковым. А теперь он оказался в тени человека, который не только во многих отношениях был его противоположностью, но и совершенно не ценил его значение.

Это было мучительно. Хотя последовало еще множество сионистских конгрессов, они проходили каждый год, Ахад а‑Ам больше туда не ездил. Многие из его последователей ездили и сформировали неформальную оппозицию Герцлю, называя себя Демократической фракцией. Одним из лидеров этой фракции был юный Хаим Вейцман. Герцль обращал на это мало внимания. В те годы он бы полностью поглощен «дипломатическими уловками», над которыми насмехался Ахад а‑Ам: постоянно ездил в Стамбул, пытаясь соблазнить султана обещаниями несуществующих денег, тщетно упрашивал богатых евреев предоставить эти деньги, использовал все возможные связи, чтобы получить аудиенции у кайзера Германии, которые ни к чему не приводили, вел переговоры с британцами по поводу учреждения еврейского протектората на Синайском полуострове.

«Великая задача, — писал Герцль сыну вскоре после Первого конгресса, — привести народ в движение». Больше всего он боялся, что приведенное в движение застрянет и остановится. Подобно игроку в покер со слабыми картами, он мог надеяться на победу, только блефуя. Ахад а‑Ам, который всегда считал Герцля просто‑напросто фокусником, не упускал случая проехаться по нему, часто саркастически называя его «сионистским лидером». Однако он сдерживал себя до публикации Altneuland.

Герцль многие годы хотел написать такое художественное произведение. Его заголовок, «Альтнойланд», то есть «Старая новая земля», взят из названия пражской синагоги Альтнойшул — Староновая, построенная в XIII веке под именем Нойшул. Но источником вдохновением для самого романа послужило собственное сочинение Герцля «Еврейское государство». Желая дать отпор критикам как сионистского, так и антисионистского направления, которые называли изложенный там проект еврейского государства слишком самонадеянным, он решил показать, как его можно использовать для конструирования более развитого общества, чем рисует Ахад а‑Ам, и способного принять миллионы, для которых, по мнению Ахад а‑Ама, в Палестине места не найдется.

Действие Altneuland начинается в 1902 году с пролога. Главный герой Фридрих Левенберг — венский еврей 23 лет, отвергнутый любимой девушкой, разочаровавшийся в буржуазном еврейском обществе, к которому она принадлежит, и страдающий острой формой Weltschmerz («мировой скорби»). Откликнувшись на объявление в газете, автор которого ищет «образованного, разочарованного в жизни молодого человека, согласного сделать последний опыт над своей неудавшейся жизнью» , он знакомится с неким мистером Кингскуртом, урожденным Кенигсхофом, — состоятельным немецким аристократом, который уехал из Европы в Америку, а затем, пресытившись цивилизацией, купил маленький остров в южной части Тихого океана, где собирается прожить остаток жизни. Он ищет компаньона, с которым мог бы разделить это будущее, и Фридрих, считая, что терять ему нечего, соглашается к нему присоединиться.

Действие перемещается в 1922 год. Фридрих и Кингскурт, проведя два десятка счастливых лет на острове, плывут на яхте обратно в Европу, охваченные любопытством, что же случилось за их отсутствие. Пройдя через Суэцкий канал, они решают навестить Палестину — страну, которая была нищей и заброшенной, когда они останавливались здесь по пути на остров. К их удивлению, она сильно изменилась. Блестящие города с широкими бульварами пришли на смену нищим городишкам; зеленые поля, которые обрабатывают машины, простираются на месте бывших болот и пустых холмов; поезда и автомобили мчатся по дорогам, где когда‑то ходили только ослы и верблюды; провода, по которым бежит электричество, вырабатываемое водой из канала между Средиземным и Мертвым морем, уходят за горизонт. Повсюду бесшумные скоростные трамваи, большие современные магазины, удобные жилые дома, даже театры и опера. Фридрих и Кингскурт не верят своим глазам.

И все это, как они узнают, плод труда Нового общества для колонизации Палестины — организации, созданной сионистским движением по договору с турками вскоре после того, как два наших героя уплыли в Тихий океан. Организацию финансировали лондонские банкиры под разумный процент, и ей удалось эффективно перевезти большинство европейских евреев, желающих избежать антисемитизма, на новую родину. Совет мудрецов максимально выгодно использовал собственность эмигрантов, приобретя у палестинских арабов обширные земельные владения без того, чтобы поднять цены, организовал переезд, запустил необходимую инфраструктуру перед прибытием новых поселенцев и обеспечил их жильем и работой.

Успешно созданное на основе новейших технологий, Новое общество, которое также называется Альтнойланд, действует на основе самых прогрессивных политических и экономических принципов. Это полная демократия, где действует всеобщее избирательное право, а гражданские и религиозные права нееврейских меньшинств неуклонно соблюдаются. (Герцль иллюстрирует это длинной сценой, которая разворачивается на заседании совета деревни Нейдорф, в ходе которого жители по рекомендации президента Альтнойланда Давида Литвака подавляющим большинством голосов отвергают платформу националиста и смутьяна доктора Гейера, предлагающего изгнать неевреев из Нового общества.) Крупнейшие предприятия представляют собой артели, управляемые самими рабочими. Все имеют право на бесплатное образование и здравоохранение. Палестина превратилась в страну, которой может позавидовать любой европеец.

И именно это, писал Ахад а‑Ам в рецензии на Altneuland в «А‑Шилоах», и доказывает все, что он все время говорил о Герцле. «Тайное стало явным! — начал он, как будто поймал Герцля с поличным. — Сионистский лидер наконец‑то рассказал о своем видении мессианской эпохи, которая уже не за горами». В еврейской утопии Герцля нет ничего еврейского. Это всего лишь реплика Европы — лучшего в Европе, это правда, ну и что с того? — перенесенная на Ближний Восток.

Ахад а‑Ам одну за другой перечисляет характерные черты и учреждения Нового общества. Самые образованные его члены говорят по‑немецки; простой народ — на идише. Спектакли в драматических и оперных театрах (куда, с восторгом заметил Ахад а‑Ам, альтнойландцам нужно надевать белые перчатки, как в Париже) тоже идут на этих языках, а также на французском, английском, итальянском и испанском — на чем угодно, кроме иврита. Многочисленные газеты и журналы в киосках имеют еврейское содержание — «но какое именно, нам не говорят». В программу школ Альтнойланда, где преподавание идет не на иврите, входят естественные науки, европейские языки и спорт, но, похоже, нет еврейской истории или культуры. Жители страны больше гордятся хорошими отношениями с мусульманскими и христианскими соседями, чем собственными традициями. Хотя существует Еврейская академия, созданная по образцу Французской академии, ее целью провозглашается поощрение «заслуги перед человечеством». Евреи, видимо, тоже получают пользу от этой деятельности, будучи частью человечества. «А почему же она называется Еврейской академией? — спрашивает Ахад а‑Ам и тут же отвечает на свой вопрос. — Может быть, потому, что только евреи могут так обращаться с собственным языком и литературой».

И действительно, продолжал Ахад а‑Ам, если представить себе, что «сионистский лидер» возглавит движение не за возвращение евреев в Палестину, а за возвращение американских негров в Африку и напишет про это роман,

…то чем негритянский Альтнойланд будет отличаться от сионистского? Я думаю, не будет преувеличением сказать, что достаточно будет нескольких поверхностных изменений, чтобы полностью африканизировать книгу [Герцля]. [Его вера в] подражание другим без малейшей оригинальности; стремление всеми силами избежать национального шовинизма, даже если это означает забвение национальной принадлежности, языка, литературы и духовных склонностей народа; желание унизиться, чтобы показать, как велика, пусть даже до отвращения, ваша терпимость <…> все это обезьянничанье у других без малейшего признака национальных отличительных черт. Дух рабства в свободе, дух западноевропейской диаспоры повсюду <…>

Еврейский ренессанс, который будет поистине еврейским, невозможно создать за одну ночь акционерными обществами и артелями. Исторический идеал требует исторического развития, а для исторического развития необходимо время.

«Рабство в свободе» — это название одного раннего очерка Ахад а‑Ама, где тот противопоставлял евреев Восточной Европы, которые внутренне свободны, невзирая на внешнее угнетение, их эмансипированным западноевропейским собратьям, рабски усвоившим культуру эмансипаторов. Герцль был интеллектуальным и духовным рабом — таков вывод рецензии на Altneuland в «А‑Шилоах». Читать между строк тут нечего.

И грянул бой

Одновременно с публикацией в «А‑Шилоах» рецензия Ахад а‑Ама вышла в русско‑еврейском журнале «Восход». Тогда же автор отправил ее в немецкий ежемесячный еврейский журнал Ost und West с просьбой перевести и напечатать. Редакторы Ost und West так и поступили, послав гранки Герцлю с просьбой прокомментировать.

Герцль был уязвлен. С его точки зрения, он приложил немало усилий, чтобы подчеркнуть еврейский характер Альтнойланда. Фридрих и Кингскурт присутствуют у него на пасхальном седере; проводят шабат в Иерусалиме, и умиротворенная атмосфера вызвала у них «благоговейное настроение» ; они посещают главную городскую синагогу — реплику древнего Храма, где «вернувшиеся сыновья древнего народа господа Б‑га стояли на родной земле и возносили свои души к невидимому» ; от своих проводников герои узнают о том, что в Новом обществе соблюдается библейский юбилейный год, когда всем должникам прощают долги, — уникальный инструмент социальной справедливости; в Национальном театре исполняют пьесу о лжемессии Шабтае Цви (это после того, как самого Герцля обвинили в лжемессианстве!). Он не мог понять, почему Ахад а‑Ам считает, что все это пустое и показное. Опасаясь ущерба, который может нанести ему и возглавляемому им движению рецензия и не желая ввязываться в недостойные споры, он попросил ответить за себя Нордау, своего ближайшего и самого доверенного коллегу‑сиониста.

Нордау с удовольствием откликнулся на его просьбу. Культурный и политический иконоборец консервативного склада, он больше всего на свете любил литературные перебранки. Эту он начал со статьи, опубликованной в сионистском еженедельнике Die Welt в марте 1903 года, где по пунктам опроверг все положения рецензии Ахад а‑Ама, а потом набросился на самого автора. Ахад а‑Ам, писал он, фанатичный националист. Он не способен «отделаться от чувствований гетто» . Единственная свобода, которую он признает, — это свобода в гетто. Он считает, что еврейскому государству не подобает хорошо относиться к неевреям. Он высмеивает Герцля за то, что тот привез из Европы оперы и белые перчатки, по той причине, что сам хотел бы привезти инквизицию. Он считает, что сионизм должен развиваться медленно, вот только антисемитизм распространяется быстро. И к чему это приведет, если евреи ничего не сделают, «поймет последний глупец» .

Короче говоря, писал Нордау, Ахад а‑Ам

…не сионист. Он — противоположность сиониста. Это лишь простая уловка, когда он говорит о «политическом» сионизме, думая уверить, что имеется еще какой‑то другой, таинственный, никогда не объясненный, его собственный сионизм. «Политический» сионизм — это тавтология. Сионизм, который не был бы политическим, т. е. который не стремился бы к созданию убежища для неспособной или не желающей ассимилироваться части еврейского народа, не был бы вообще сионизмом; а тот, кто пользуется этим словом в ином смысле, чем определенное базельской программой, тот просто дурачит людей. Это мы считаем долгом своим сказать нашим русским братьям, которые являются хорошими сионистами или, наверное, были бы таковыми, но которые не совсем разбираются в игре Ахад‑Гаама .

Рецензия Ахад а‑Ама в «А‑Шилоах» вызвала переполох по всему сионистскому миру. Теперь последовала новая волна, спровоцированная статьей Нордау. В газетах, журналах, открытых письмах и манифестах на иврите, идише, русском и немецком языках сторонники Ахад а‑Ама отстаивали его правоту. Нордау написал «гнусную листовку». Он породил «тираду, полную ненависти». Его статья «оскорбляет свободу мысли» и «человека и писателя, которым все восхищаются, который стоит в авангарде нашего национального движения». Кроме желчности, ему нечего предложить. «Разве может, — вопрошал Йосеф Клаузнер, — змея не кусать?»

Но и у Нордау защитников было не меньше. «Герцль строит, а вы разрушаете», — заявлял сионистский интеллектуал Шмарьяу Левин в открытом письме Ахад а‑Аму; Altneuland — это роман, а не политический трактат, и судить его надо по законам романа. Ахад а‑Ам, писал немецкий сионист Сами Гронеман, обыкновенный придира, который, «столкнувшись лицом к лицу с Ахиллесом, видит только его пяту»; он написал свою рецензию, «чтобы сокрушить политический сионизм». Нордау, говорилось в послании в «А‑Мелиц», говорил резко только потому, что «нужна тяжелая артиллерия, чтобы сокрушить твердыню ложных идей». Это сам Ахад а‑Ам, а вовсе не Герцль, «фантазер», утверждал русский сионист Гилель Златопольский. Ахад а‑Ам сознательно раскалывает сионистское движение, и Нордау справедливо осудил его.

Публиковались десятки мнений за и против. Многие видели корень конфликта в споре между еврейством Восточной и Западной Европы. «Сколько западного высокомерия, — писал Клаузнер, — в выдумках Нордау — высокомерия по отношению к восточным евреям, высокомерия по отношению к ивритской литературе, ее авторам и читателям!» Один из этих авторов, Миха Йосеф Бердичевский, будучи сам суровым критиком Ахад а‑Ама, тем не менее заметил: «Нас [евреев Восточной Европы] задело не просто поругание имени Ахад а‑Ама <…> Этот гнусный афронт направлен на самые устои нашего народа, на нас, евреев [Востока]». С другой стороны линии фронта близкий соратник Герцля Макс Мандельштам писал ему: «Не обращайте внимания на завывания Ахад а‑Ама и всех этих полуазиатских ешиботников <…> Русское болото ожило, и лягушки заквакали».

И все же это была не просто битва между Востоком и Западом. Мандельштам сам был русским евреем, как и Левин, Златопольский и многие другие, кто занял сторону Нордау, и Нордау получал публичные заверения в поддержке со стороны сионистских обществ Минска, Белостока, Ровно, Лодзи и Одессы. И наоборот, целый ряд крупных западноевропейских сионистов, таких как Маркус Эренпрайс, Беньямин Загель, Мартин Бубер, Альфред Носсиг, Дэвис Трич и Давид Ноймарк, поддержали Ахад а‑Ама и подписали обращения в его защиту. Эренпрайс, который в отличие от большинства участников изо всех сил стремился увидеть обе стороны конфликта, справедливо назвал его столкновением «одной [легитимной] точки зрения с другой». Они вовсе не обязательно взаимно исключают друг друга. «Возможно, — писал он, — победу в итоге одержит третья, синтетическая позиция, которая объединит культурный и политический сионизм». Однако пока что «внутри сионистского движения существуют две различные школы, и сторонники каждой из них имеют право защищать свои убеждения как могут».

Императив иврита

Для Ахад а‑Ама, когда он писал об Altneuland, естественно было отметить отсутствие иврита в еврейском государстве Герцля. Как и у любого имеющего еврейское образование уроженца Восточной Европы, иврит с детства был у него вторым языком — и первым, когда дело касалось молитв и ритуалов еврейского дневного и годового цикла, библейских и раввинистических текстов, которые он изучал, первого знакомства со светской литературой и собственного выбора, на каком языке писать. Иврит был базовым компонентом его еврейской идентичности. Еврейский ренессанс в Палестине был немыслим без иврита.

Да, действительно, Ахад а‑Ам не пользовался ивритом для устного общения с близкими — для этой цели он предпочитал идиш или русский. И за это его призывал к ответу Элиэзер Бен‑Йеуда, апостол возрождения разговорного иврита. В своей статье в защиту Нордау он обвинил Ахад а‑Ама в лицемерии; хотя в этом отношении Ахад а‑Ам ничем не отличался от всех прочих писателей‑современников, творивших на иврите. Среди них были даже такие, как Лилиенблюм, которые не считали, что возрождение иврита в качестве разговорного языка Палестины является обязательным условием успеха сионизма. В первом десятилетии ХХ века никто не мог быть уверен, что такое возрождение вообще возможно; попытки в этом направлении пока что ограничивались преимущественно школьным образованием, и непонятно было, насколько оно сможет распространиться. Но даже Лилиенблюм считал само собой разумеющимся, что иврит, по крайней мере, станет средством литературной культуры палестинского еврейства. Никакой другой язык не может занять его место.

А Ахад а‑Ам размышлял о языке больше, чем Лилиенблюм или любой другой ивритский писатель. Будучи человеком огромной интеллектуальной любознательности, он был знаком с работами таких лингвистов, как американец Уильям Дуайт Уитни и француз Фердинанд Брюно, читал много социологической литературы, где доминировали неодарвинисты, самым знаменитым из которых был Герберт Спенсер. Ахад а‑Ам хорошо знал сочинения Спенсера; тот считал, что человеческое общество — продукт медленных, обычно неосознанных изменений, в ходе которых, почти как в ходе эволюции биологических видов, отдельные компоненты становятся все более сложными и адаптируются друг к другу. Каждое общество представляет собой пронизанную внутренними связями систему таких частей, ни одну из которых невозможно изменить без воздействия на остальные — и в этом отношении лучшим примером служит язык, носители которого при любой гетерогенности обладают общими представлениями и ценностями.

Язык, писал Ахад а‑Ам в работе, посвященной этому вопросу, функционирует как физиологический организм, подсознательно обрабатывая опыт и трансформируя его в сознательный. Это касается народов не в меньшей степени, чем индивидов, и разница состоит только в том, что «индивидуальный разум не имеет другого выбора, кроме как покориться языковым традициям своего времени», так что «даже если он станет упорно нарушать [языковую] норму, множество контрпримеров убедит его вернуться назад», тогда как «разум народа, хотя и руководствуется аналогичными унаследованными правилами, не столь связан ими, чтобы не иметь возможности создать новые». Фонетическое изменение, новое слово или измененную грамматическую форму можно сравнить с биологической мутацией. Она возникает у одного человека и редко идет дальше; только если она служит какой‑то коллективной потребности или цели, она сможет распространиться. Эволюция языка состоит из суммы таких успешных мутаций, и каждый язык — это хранилище «национального духа» народа и памятник его развитию. Народ, утративший свой язык, не обязательно утратит свою литературу, ведь ее можно перевести. Но он утратит нервные клетки своей памяти. Лишенные иврита обитатели Альтнойланда Герцля страдали амнезией.

Аномалия иврита, утверждал Ахад а‑Ам, состоит в том, что он прекратил развиваться органически, когда перестал быть разговорным языком, то есть в первые века нашей эры. В качестве сугубо письменного языка он продолжал изменяться, примерно как средневековая латынь, но он больше не проходил последовательных стадий развития. Все его стадии продолжали сосуществовать на страницах текстов и служить моделями, блокируя «эволюционный путь»; лингвистический атавизм вроде возвращения к библейской речи у такого писателя, как Авраам Мапу, никогда не мог бы произойти в условиях наличия регулирующего разговорного стандарта. Хотя Герцль был прав по поводу железнодорожных билетов, проблема состоит не в этом. Слово «билет» легко придумать или образовать из другого слова (как это и произошло со словом «картис», арамейским словом, которое в Талмуде означает договор или грамоту, а в начале ХХ века получило значение «билет»); в маскильском иврите таких неологизмов множество. Проблема заключается в том, что помимо накопления отсутствующей терминологии ивриту еще предстоит развиться в истинно современный язык. Он еще недостаточно гибок и эластичен; его грамматика и лексика представляют собой смешение различных временных пластов; он навязчиво цитирует собственное прошлое; пуристы сопротивляются позитивному влиянию более развитых европейских языков; ему недостает привычки к ясности и прямоте, свойственным повседневной речи.

В качестве писателя и редактора Ахад а‑Ам был намерен привить ему эти привычки. И он был не одинок: иврит XIX века, особенно в ежедневной и еженедельной прессе, уже проделал огромную работу, постепенно обогатил словарь, отбросил архаизмы и приобрел более европейский синтаксис. Передовицы Йеуды‑Лейба Гордона в «А‑Мелиц» — хороший пример этой тенденции. Ахад а‑Ам просто пошел дальше в том же направлении. Иврит его поздних статей задал новый стандарт функциональной гладкости.

Возьмем первый абзац «Моисея», написанного в 1904 году:

Когда я читаю, как различные ученые исследователи спорят о влиянии героев на жизнь человечества; как одни говорят, что герои создают историю, а другие утверждают, что только масса является первичной силой, а герои представляют собою лишь необходимый продукт своей эпохи; когда я слышу все эти споры, я думаю: как склонны ученые не видеть того, что лежит перед ними, и искать на далеких путях того, что близко к ним! Ведь ясно, что настоящие исторические герои, то есть те, которые стали на много, много поколений действующими силами в жизни человеческого рода, вовсе не представляют собою реальных существ, живших когда‑либо в действительности. Ведь нет ни одного исторического героя, духовный облик которого не обрисовался бы в народном представлении совершенно иным образом, чем он был в действительности. Это создание народного воображения, соответствующее народным потребностям и склонностям, и есть настоящий исторический герой. Влияние на последующие поколения, иногда на протяжении целых тысячелетий, принадлежит именно ему, а не служившему ему оригиналом конкретному человеку, который жил короткое время и которого народ не знал вовсе таковым, каким он был в действительности…

Это не простая проза. Она синтаксически сложна и выражает сложную мысль. При этом в ней нет ни единого неточного или лишнего слова. Автор говорит ровно то, что хочет сказать, ясным языком, без вычурности и риторических красот. Она очищена от любых следов библейского стиля и грамматики и от нагромождения аллюзий на классические традиционные тексты, столь характерного для многовекового ивритского литературного стиля. Она беззастенчиво заимствует европейские слова «гистория» («история») и «гистори» («исторический»), для которых в эпоху Гаскалы принято было подыскивать неуклюжие ивритские эквиваленты. Переводчику не нужно особенно напрягаться, чтобы этот текст зазвучал современно. Он и так современный.

Пророк и популяризатор

В оценке роли «великого человека» в истории Ахад а‑Ам не согласен с «мудрецами» в лице Томаса Карлейля, который в 1840 году написал в своей книге «Герои и героическое в истории», что «во всякую эпоху мировой истории мы всегда найдем великого человека, являющегося необходимым спасителем своего времени» , и Спенсера, который в своих «Исследованиях по социологии» 1860 года утверждал, имея в виду Карлейля, что «происхождение великого человека зависит от длинного ряда сложных воздействий, породивших расу, в которой он возникает <…> Прежде чем он может пересоздать свое общество, общество должно создать его».

Ни Карлейль, ни Спенсер не стали бы сводить дискуссию к положениям, противоположным тем, к которым свел ее Ахад а‑Ам. Скорее всего, оба согласились бы с утверждением Уильяма Джеймса, что «оба фактора необходимы для изменений: общество коснеет без импульсов, идущих от личностей, a импульсы замирают без поддержки общества» . Но Ахад а‑Ам был уверен, что аргумент ложен сам по себе и исторические герои неотделимы от своих обществ. Великих людей прошлого помнят только в виде мифов, в которые они превратились, без них они были бы преданы забвению, а эти мифы порождает не их собственное поколение, но будущие поколения. Если бы археологи доказали, что Моисея как исторической фигуры никогда не существовало, это не имело бы ни малейшего значения, потому что Моисей как произведение народного творчества продолжал бы существовать.

Кто такой Моисей? По словам Ахад а‑Ама, это архетип и величайший пример уникального еврейского представления о пророке. Пророк — не герой в обычном понимании: он не принимает участия ни в одной войне и не выигрывает ни одного сражения, подобно героям других народов. (Хотя это не вполне верно в отношении библейского Моисея, Ахад а‑Ам был прав в том, что его роль как полководца не подчеркивается.) Он сражается не с врагами, а за «правду и справедливость», которые в конечном итоге одно и то же, ведь «что такое справедливость, если не правда, воплощенная в действии»? Когда Моисей, будучи молодым человеком в Египте, убивает египтянина, который избивал раба‑еврея, он делает это не как патриот Израиля, а как человек, страстно приверженный справедливости и инстинктивно защищающий слабых. Именно поэтому он приходит на помощь и дочерям Итро после прибытия в Мидьян, хотя они не еврейки. «Но какая разница? — спрашивает Ахад а‑Ам. — Пророк не отличает человека от человека, а только правого от неправого. Он видит, как сильные пастухи попирают права слабых женщин, — “и встал Моисей и помог им”» .

Решение Моисея вернуться в Египет и освободить братьев‑евреев после того, как он много лет спокойно жил в Мидьяне, отражает тот же внутренний импульс. Да, он получает приказание сделать это от Б‑га, явившегося ему в горящем кусте; но разве он подсознательно не искал для себя морального оправдания — но если бы внутренний голос не говорил ему: «Иди действовать, иди бороться, ибо для этого ты создан» , он не услышал бы призывов Б‑га. Он впервые знает, где найти «новый путь к своей цели». Только одно пугает его: ведь он, пишет Ахад а‑Ам, «человек правды», а чтобы заставить израильтян в Египте поверить ему, он должен быть, как он говорит Б‑гу, «человеком слов», то есть человеком, произносящим красноречивые лозунги, которые противны приверженцу правды. Как бы заманчива ни была перспектива использовать дешевые трюки и мошенничество, чтобы добиться цели, но «пророк в нем восстает всей силой возмущения против этой святотатственной мысли» .

К счастью, решение есть. У Моисея есть брат, умеющий говорить красиво, священник, а не пророк, который и будет доносить до людей его идеи. Итак, с помощью Аарона он возвращается в Египет и выводит оттуда евреев; фараон и его армия сокрушены, и теперь он предводитель свободного народа и ведет его в Землю обетованную. Он не понимает, что самое трудное еще впереди и что «господин перестал быть господином, но раб не перестал быть рабом» . Удовлетворившись тем, что на Синае он научил народ, что их Б‑г нравственен и они в муках должны научиться подражать Ему, он спускается с горы и видит, что Аарон предал его, принеся жертвы золотому тельцу народной любви, которая требует немедленного удовлетворения. На минуту он почти готов сдаться. Но, вспомнив, что он пророк, «который учит и воспитывает» , он утешает себя сознанием того, что процесс будет долгим. И если он выстоит, то победит.

И тут происходит история с 12 соглядатаями. Их отправляют разведать, как выглядит Земля Израиля, и они возвращаются с правдой — вынести этого никто не сможет. Разочарование велико. «Народ идет завоевывать себе собственными силами страну‑отечество, чтобы создать там национальную жизнь по своему духу, жизнь, которая должна служить примером для других народов. И вот одной плохой вести достаточно, чтобы заставить этот народ опустить руки до отчаяния» . Теперь Моисей понимает, что его надежда воспитать этот народ при своей жизни тщетна. Потребуется не одно поколение в пустыне, чтобы эта эволюция совершилась. Поспешность приведет только к катастрофе, и так и происходит с сынами Израиля, как мы читаем в Библии, когда они, стремясь поддержать пошатнувшийся дух, бросаются на врагов в пустыне вопреки предостережению Моисея и терпят сокрушительное поражение. Нужно двигаться постепенно, даже если это означает, что сам Моисей умрет, не вступив в Землю обетованную. Да, он должен умереть, потому что, когда народ войдет в эту землю,

…с этого момента начинается новая эпоха, в которой нет места пророку, — эпоха уступок и компромиссов, лежащих в основе борьбы за существование, и в конце концов, действительность получает другую форму, отличную от той, которая представлялась пророку в его видениях <…> Теперь приходят другие люди, более способные примириться с жизнью, делают и осуществляют, что могут, много ли, мало ли, — во всяком случае, не все, что хотел пророк осуществить, и не так, как он хотел это сделать .

Автопортрет Ахад а‑Ама

«Моисей» — один из лучших очерков Ахад а‑Ама. Это произведение первого истинного мастера ивритской публицистики — эти навыки он оттачивал, редактируя «А‑Шилоах». Он руководил этим журналом более твердой и профессиональной рукой, чем издатели более ранней ивритской прессы, которым приходилось довольствоваться тем материалом, который удалось наскрести. Многочисленными прежними своими работами он задал для себя стандарты гораздо более строгие, чем те, которые он предъявлял к другим. В начале каждой статьи он формулирует общую мысль или ставит четкий вопрос; в середине развивает и обсуждает тему, не повторяясь и не отвлекаясь в сторону, а в конце сводит все воедино. И это вовсе не само собой разумелось в ивритской прессе того времени.

Его очерки никогда не были личными в том смысле, что он никогда не говорил в них о собственной жизни. Читая их, почти ничего нельзя узнать о нем. И все же, если кое‑что знать об авторе, следы его личности часто заметны. Любой читатель, знакомый с карьерой Ахад а‑Ама, поймет, что «Моисей» — это еще и автопортрет. Основатель «Бней Моше» явно думал о себе: человек правды, который не угождает публике, он надеялся, что ученики победят его именем; одинокий проповедник идеалов, слишком благородных, чтобы быть популярными; реалист, который предупреждал об опасности преувеличенных ожиданий от Земли Израиля; сионист, который настаивал, что еще несколько поколений евреев должны остаться в диаспоре. Если пророки эпохи — это интеллектуалы, провозглашающие истины, от которых другие прячутся, то Ахад а‑Ам чувствовал, что это он, а вовсе не обманчиво похожий на Моисея Герцль имеет право называть себя пророком.

Он не любил говорить о своей религиозной вере, питал отвращение к дискуссиям на эту тему и не желал присоединяться ни к сторонникам, ни к противникам традиции, и «Моисей» в данном случае не исключение. И все же Нордау имел определенные основания язвительно называть его «светским раввином» в Die Welt, и этот секуляризм лежит почти на поверхности «Моисея». Редко упоминаемый в очерке Б‑г — это лишь внешнее проявление сознания Моисея, и внимательное чтение эссеистики Ахад а‑Ама приводит к заключению, что иудаизм в целом был для него проекцией еврейского «национального духа». Это была филогенетическая форма, присущая духу, подобно тому, как повадки хищника и рыжеватый камуфляж присущи льву, а пережевывание жвачки и быстрота бега присущи антилопе.

И все же мы тщетно будем листать статьи Ахад а‑Ама в поисках таксономии еврейского «национального духа» или объяснений, что же делает его уникальным. Его многочисленные рассуждения на эту тему остаются на уровне обобщений, порой даже повторяющихся. В работе «Национальная этика» 1899 года он замечал:

В самом разделении добра и зла между отдельными народами существуют большие различия: что один народ считает добром, то другой считает злом, в чем один видит нравственный долг, ради которого он отдает душу свою, то другому представляется безразличным пустяком <…> И если это так по отношению ко всем просвещенным нациям, которые не очень далеки друг от друга по своим свойствам, условиям жизни и историческим судьбам, то тем более еврейский народ, который с самого начала своего бытия являлся «народом, обитающим в одиночестве» [как сказано в Бемидбар, 23:9], непохожим на все другие народы по своему историческому развитию и по удивительным путям своей жизни, — он тем более неизбежно будет обладать особой национальной этикой, основанной на его духовных особенностях, на его историческом прошлом и на его положении и потребностях в настоящем .

Короче говоря, евреи обладают отдельной «национальной этикой», потому что <…> они обязаны ею обладать. Из чего состоит этот уникальный кодекс, статья приводит только один пример. Он касается Герцля и Нордау, каждый из которых написал пьесу («Новое гетто» Герцля 1895 года и «Доктор Кон» Нордау 1898 года), в финале которой сочувственно изображенный герой‑еврей гибнет на дуэли. И Якоб Самуэль Герцля, и Лео Кон Нордау — ассимилированные евреи, обладающие, тем не менее, чувством еврейского достоинства, и оба гибнут, смело, но поспешно выступив против антисемитских нападок. Ахад а‑Ам пишет:

Мне нет необходимости объяснять, до какой степени этот поступок противоречит основаниям нашей национальной этики — не только предписаниям нашей религии, но и самой сущности нравственного чувства, живущего в нас. Европейские народы в целом — за исключением нескольких отдельных писателей и ученых — не могут до сих пор освободиться от того грубого представления, что обида, причиненная нам другими, налагает на нас обязанность смыть ее кровью. Истинный же еврей <…> знает и ощущает всей душой, что тысячелетняя культура высоко поднимает его над таким диким поступком, пережитком первобытного варварства <…> Он отвечает на них [обидчику] только взглядом, исполненным презрения, и проходит мимо .

На самом деле Ахад а‑Ам несправедлив. Ни Герцль, ни Нордау не изображали своих героев как пример для подражания другим евреям; оба описывали трагическую ситуацию, в которой еврею кажется, что христианское общество, частью которого он хочет быть, вынуждает его пожертвовать жизнью, потому что прожить ее с достоинством ему не позволят. Но Ахад а‑Ам невысоко ставил литературное творчество, редко публиковал художественную литературу в «А‑Шилоах» и не особенно любил ее читать. Он видел только то, что считал заложенной в ней моралью, — в данном случае, что Герцль и Нордау не имеют ни малейшей склонности к истинному еврейству. Он был убежден в этом еще до истории с Altneuland, еще сильнее убедился во время дискуссии и окончательно укрепился в этом убеждении в ходе дебатов по вопросу об Уганде на Шестом сионистском конгрессе, прошедшем в Базеле летом 1903 года.

Африканский вариант

Ощущение кризиса висело над Шестым конгрессом задолго до его начала. Беспрецедентно кровавый кишиневский погром апреля 1903 года, унесший жизни десятков евреев, показал гибельный потенциал европейского антисемитизма и необходимость найти более надежное убежище от него, чем Америка, ворота в которую будут открыты не всегда.

Не секрет, что Герцль, который зашел в тупик в переговорах о Палестине с турками, также вел переговоры с англичанами по поводу территории на севере Синайского полуострова, в окрестностях Эль‑Ариша. Если бы эти переговоры были успешными, сионистское движение встало бы перед судьбоносным выбором. Синай не был Палестиной; согласиться строить там еврейское государство, предупреждали противники плана Эль‑Ариша, означало бы лишить сионизм Сиона. Вовсе нет, возражали им сторонники плана: британский Синай граничит с турецкой Палестиной, и еврейская колонизация полуострова в конечном итоге распространилась бы и за его пределами. Другие просто пожимали плечами. Дилемма, считали они, исчезнет сама собой, когда переговоры с британцами зайдут туда же, куда и переговоры с турками, то есть в тупик.

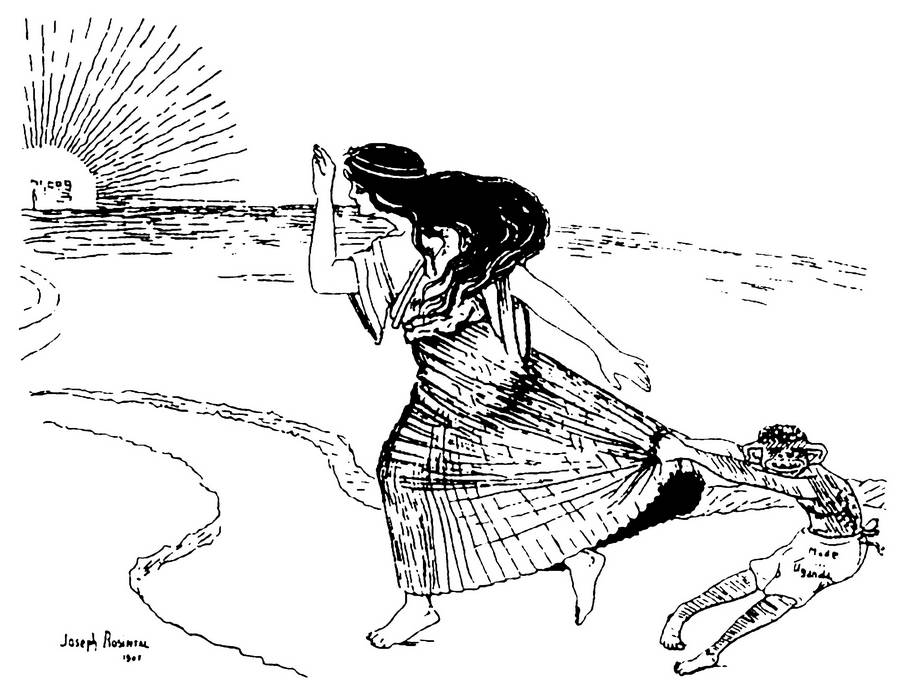

Так и получилось — но только в том, что касалось Эль‑Ариша. Первая речь Герцля шокировала делегатов. Синайский план отпал, но британское колониальное ведомство, которое подыскивало белых поселенцев для своих территорий в Восточной Африке, выдвинуло встречное предложение: большая территория в окрестностях озера Виктория (оно находится в северо‑западной Кении, но Герцль, кажется, считал, что в Уганде), которую они готовы были предоставить в распоряжение сионистского движения под британским протекторатом. Герцль сообщил делегатам, что, хотя он еще не сформировал мнение по этому вопросу, обдумать это предложение стоит. Ничего подобного еврейскому народу раньше не предлагали. По его мнению, стоит отправить в этот регион официальную сионистскую организацию, чтобы проверить, подходит ли он. Герцль собирался внести резолюцию на этот счет.

Конгресс был повергнут в смятение. Восточная Африка находится в тысячах километров от Палестины; как можно заменить одно другим? Даже если предлагаемая резолюция касалась только предварительных справок, проголосовать за нее означало официально признать, что сионизм готов при соответствующих обстоятельствах отказаться от Палестины, а проголосовать против нее означало выразить недоверие Герцлю и, скорее всего, заставить его уйти в отставку. Мнения делегатов разделились. Представители Восточной Европы во главе с Вейцманом и его Демократической фракцией твердо заняли позицию в лагере противников. Большинство делегатов из стран Запада считали, что нужно голосовать за. Распределение сил напоминало конфликт вокруг Altneuland.

Герцль обратился к конгрессу один раз, заверив собравшихся, что Восточная Африка не является заменой Палестине, это «вспомогательное колонизационное предприятие» . Нордау выступал дважды, пылко призывая делегатов поддержать Герцля. Еврейскому народу, говорил он, предложили Nachtasyl, убежище на ночлег, и предложение исходит от самой могущественной страны мира. Было бы безответственно отказываться даже взвесить это предложение. Один делегат, вторя Ахад а‑Аму (Нордау имел в виду Меира Дизенгофа, будущего мэра Тель‑Авива), заявил, что проблема заключается не в евреях, которые, может быть, и могли бы поселиться в Уганде, а в еврействе, которое этого никогда не сможет. Еврейство без евреев, ехидничал Нордау, это «спиритуализм». Но другой оратор, не желая признавать ущерб, который может нанести голосование против, пообещал: «Наш чудесный Герцль найдет решение». Да, саркастически ответил Нордау: «Сначала разбейте фарфоровую вазу, а потом пусть наш чудесный Герцль склеит ее заново». Так не получится.

Резолюция по угандийскому вопросу была поставлена на голосование на четвертый день конгресса. 295 делегатов проголосовали за нее, 176 — против и 143 воздержались. Противники вышли из зала заседаний конгресса и собрались в отдельном помещении, где расселись на полу, как скорбящие Девятого ава, в день памяти о разрушении Храма. Некоторые плакали. Зашла речь о выходе из Сионистской организации. Только в последнюю минуту вмешательство Герцля, который прибежал на сцену прямо из гостиничного номера, смогло убедить членов группы вернуться на последние заседания конгресса.

Ахад а‑Ам не присутствовал на этом конгрессе — это был уже пятый конгресс подряд, который он не пожелал посетить. Как и его сторонники, находившиеся в Базеле, он не мог знать, что Герцль, потрясенный интенсивностью споров и собственной неспособностью добиться подавляющего большинства, умрет через год, а еще раньше делегация из трех человек, отправленная в Восточную Африку, вернется обратно с негативным отчетом. В очерке «Плакальщики», опубликованном в декабре 1903 года, Ахад а‑Ам заявлял, что Герцль показал свой истинный характер; его вообще никогда не волновала Палестина. И все же самый яростный гнев он обрушил на проголосовавших против, сторонников Герцля, которые предали его, как Аарон предал Моисея. В Базеле они сидели и плакали; так почему же они раньше не прислушивались к тому, что он говорил о Герцле? Почему они позволили ему использовать себя? И главное, почему они вернулись на конгресс после голосования? «С самого начала, — писал он, — они закрыли глаза и не желали видеть, куда они движутся <…> Что они могут делать теперь, кроме как плакать, — оплакивать погибель в душе своей и собственную неспособность что‑то сделать?»

Но хотя Сионистской организации Герцля пришел конец, «исторический сионизм» остался. «О нем беспокоиться не нужно. Он может подождать». Когда‑нибудь появятся новые силы, которые вновь поднимут «вечное сионистское знамя». А если, писал Ахад а‑Ам,

…появится тогда какой‑нибудь политический мудрец и предложит короткую дорогу в Сионе, они откроют хроники нашего времени на странице «Уганда» в главе «Политический сионизм» и скажут ему: «Читай!» <…> Путь долог, и конец торопить не следует.

Чего не понял Ахад а‑Ам

Непонятно, действительно ли Герцль считал возможным пожертвовать огромным количеством времени, денег и человеческих жизней, которые нужны были бы для строительства еврейской колонии в Восточной Африке, продолжая прикладывать усилия для получения Палестины. Конечно, Ахад а‑Ам и те, кто проголосовал против этого предложения в Базеле, имели все основания полагать, что любой восточноафриканский проект отодвинет Палестину в сторону.

Но Ахад а‑Ам был прав и в том, что такой проект никогда не мог бы быть реализован. Еврейская колония в Африке значила бы для еврейского народа ничуть не больше, чем пустые акры барона де Гирша в Аргентине. Только Палестина имела достаточное историческое и эмоциональное значение, чтобы всколыхнуть чувства евреев. Уганда была соломинкой, за которую схватился Герцль, а не продуманным планом.

Прежде всего, Ахад а‑Ам был прав в том, что даже Палестина не может быть достаточно привлекательной без иврита в качестве языка общения и культуры. Только иврит мог бы объединить еврейских обитателей Палестины, съехавшихся туда со всего света; заставить их почувствовать, что еврейское прошлое говорит с ними; привязать их к самой глубинной сущности народа. Палестина не могла соперничать с Африкой. Она должна была стать больше, чем просто безопасной гаванью. Жизнь там была слишком тяжелой для всякого, кто не был готов стать не только беженцем от антисемитизма и кормильцем своей семьи, но и носителем еврейской истории. Герцль этого понять не смог. Он верил, что буржуазного рая Альтнойланда будет достаточно, чтобы привлечь миллионы евреев. Он воображал, что такой рай можно построить за двадцать лет, хотя даже двухсот было бы недостаточно.

И все же еврейское государство нужно было строить быстро. Время играло существенную роль. И этого не смог понять Ахад а‑Ам.

Нельзя сказать, что у него не было чувства времени. Скорее, он обладал им в излишних количествах. Он мыслил в категориях медленного времени. Он не понял, как ускорилось время в XIX веке и что оно еще больше ускорится в ХХ столетии, а еврейскому народу придется бежать изо всех сил, чтобы угнаться за ним. Он считал, что сионизму торопиться некуда. Критикуя Герцля, он снова и снова повторял эту мысль. И в этом он был неправ.

Герцль, увлеченный современными технологиями, понимал, как быстро изменяется мир. Еще лучше понимал это Нордау. В своей популярнейшей книге 1892 года «Вырождение», он писал, критикуя европейский декаданс эпохи fin de siècle:

Целый период истории, видимо, приходит к концу, и начинается новый. Все традиции подорваны, и между вчерашним и завтрашним днем не видно связующего звена. Существующие порядки поколеблены и рушатся <…> Господствовавшие до сих пор воззрения исчезли или изгнаны, как свергнутые с престола короли, и их наследства добиваются законные и незаконные наследники. Т е м временем наступило полное междуцарствие со всеми его ужасами: смущением властей, беспомощностью лишившихся своих вождей масс, произволом сильных, появлением лжепророков, нарождением временных, но тем более деспотических властелинов .

Но даже 43‑летний Нордау не мог предсказать, что еще при его жизни — он умер в 1923 году — Европа будет повергнута в колоссальную войну, большинство ее империй падет, а Палестина перейдет в руки англичан. Миру предстояли самые радикальные изменения.

Ахад а‑Ам был прав, говоря, что Герцлю нечего было предъявить за те семь лет, которые он возглавлял сионистское движение, кроме самого движения. Ему удалось создать политическую организацию, с которой ассоциировали себя многие евреи, но на этом все. Если бы он этого не сделал, наверное, сделали бы другие. Может быть, для этого потребовалось бы еще 10–20 лет, но это произошло бы.

Однако эти 10–20 лет были критическими. Они решили все. Если бы Герцль не создал политический сионизм в 1897 году, его бы не существовало после его смерти в 1904‑м; если бы его не существовало в 1904 году, то не удалось бы добиться у англичан Декларации Бальфура в 1917‑м; без Декларации Бальфура не было бы притока еврейских иммигрантов в Палестину в 1920‑х и 1930‑х годах; без еврейских иммигрантов, попавших в Палестину в межвоенный период, в 1948 году не возникло бы Государство Израиль; если бы оно не возникло тогда, арабская Палестина получила бы независимость, и еврейское государство уже не могло бы появиться. Если бы сионизм действовал по совету Ахад а‑Ама, результат был бы именно таким.

И, к счастью, последователи идей Ахад а‑Ама вернулись на последние заседания Шестого конгресса. Если бы они ушли, это раскололо бы Сионистскую организацию, может быть, погубило ее, а оставшись в виде организованной оппозиции Герцлю, они укрепили демократическую структуру, о которой он мечтал. Ахад а‑Ама демократия не интересовала; хотя он считал, что задача интеллектуалов — быть впереди, после распада «Бней Моше» он никогда не интересовался на практике тем, как можно претворить идеи в реальную жизнь. А Герцль занимался именно этим. Какой бы упрощенной ни казалась сцена в Нейдорфе из Altneuland, она описывает руководство и демократию в действии, и Герцль с самого начала хотел руководить Сионистской организацией именно таким образом. Хотя когда нужно было, он пользовался своей харизмой, но он без колебаний подвергал ее испытанию голосованием, он хотел обсуждать и поставить на голосование угандийский план, даже если это означало риск поражения. Впервые в еврейской истории решение, имеющее национальное значение, принималось таким образом.

Реальным плодом дебатов по Уганде был заложенный прецедент демократического процесса. В последующие десятилетия сионизм сохранял верность этому процессу, особенно после Первой мировой войны, когда Сионистская организация через своего представителя де‑факто стала правительством еврейской Палестины. Политические партии, имевшие широкое представительство в Палестине и диаспоре, состязались между собой; напряженные выборы проходили по всему еврейскому миру; на сионистских конгрессах формировались правящие коалиции — исключительно на основании воли большинства. Уже не раз говорилось, что если Израиль и стал одной из немногих стран, возникших после Второй мировой войны в качестве настоящей стабильной демократии, то он обязан этим не какой‑то от природы присущей евреям склонности к демократическому управлению. Это результат деятельности сионистской политики до 1948 года — той политики, начало которой положил Герцль и которую так презирал Ахад а‑Ам. Так что и в этом их счет сравнялся.

Синтез или перемирие?

В некоторых отношениях надежды Маркуса Эренпрайса на синтез культурного и политического сионизма оправдались. Когда идея Уганды была забыта, Герцль умер, а роль Ахад а‑Ама в сионистском дискурсе сократилась, особенно после того, как в 1908 году он оборвал тесные связи с другими сионистами, переехав в Лондон (где он прожил до 1922‑го, а затем обосновался в Тель‑Авиве, где и умер в 1927 году), полемическая атмосфера на какое‑то время исчезла из сионистской жизни.

Надежды получить Палестину по договору с Турцией окончательно умерли, когда в 1908 году власть у султана отобрали националистически настроенные младотурки. Однако в то же время ишув расширялся, поскольку ограничения на еврейскую иммиграцию были ослаблены, а поражение русской революции 1905 года заставило политически активных молодых русских евреев уехать из страны и отправиться добиваться реализации своих идеалов в Палестину. Возникли мошавы и кибуцы первопроходцев, сельскохозяйственные коммуны, которые вскоре станут доминирующим элементом еврейского сельского хозяйства в Палестине; Тель‑Авив сделал заявку на то, чтобы стать первым в мире чисто еврейским городом; а иврит окреп, когда поколение тех, для кого он был родным языком, покинуло школьные стены и вышло на улицу. Сионистская организация в Палестине и в диаспоре сосредоточилась на практических вопросах, оставив позади дипломатию в стиле Герцля. Мечта Герцля о еврейском государстве сохранялась, но по мере роста еврейской общины Палестины она стала казаться гораздо более реальной, хотя и далекой возможностью, и в умах сионистов ей уже не мешали призывы Ахад а‑Ама к постепенности.

Однако перемирие — а это было именно оно — закончилось, как только закончилась Первая мировая война. Еще во время войны оно оказалось под угрозой, когда Зеэв Жаботинский утверждал, что Еврейский легион может укрепить притязания евреев на Палестину, сражаясь вместе с англичанами против турок, которых поддерживала Германия. Одни сионисты поддержали его инициативу, сочтя ее плодотворной, а другие осудили, увидев в ней опасное возвращение к авантюризму Герцля. (Какие будут последствия, спрашивали они, если турки и немцы выиграют войну или если накануне поражения они сорвут свой гнев на сионизме?) А когда война закончилась и начался период британского мандата, старые конфликты на политическом фронте разгорелись вновь, столкнув Жаботинского и правых сионистов с Вейцманом, Давидом Бен‑Гурионом и левыми сионистами.

Должна ли Сионистская организация преследовать количественные цели и ставить себе задачу привезти в Палестину как можно больше евреев в как можно более короткие сроки или цели должны быть качественными: конструирование модели палестинского еврейского общества, «миниатюра еврейского народа, каким он должен быть»? Должна ли экономическая политика ишува руководствоваться материальными мотивами еврейских масс или спартанскими идеалами элиты, состоящей из идеалистов? Может ли Палестина послужить реальным убежищем от европейского антисемитизма или эти ожидания завышенные? Должно ли палестинское еврейство открыто заявлять о своих надеждах на еврейское государство или лучше затаиться и копить силы? К началу 1920‑х годов все эти проблемы и множество других стояли на повестке дня. К середине 1930‑х они поставили ишув на грань гражданской войны.

Конечно, это уже не была война между Герцлем и Ахад а‑Амом. Но если задуматься, удивительно, до какой степени Ахад а‑Ам заложил основу для теорий и споров евреев не только своего времени, но и нашего. Его парадигма центра в Земле Израиля, который служит источником силы для общин диаспоры, предпочитающих жить в диаспоре; его понимание иудаизма или еврейства (примечательно, что он никогда не использовал для них разные термины) как органически естественной традиции и кодекса поведения, выборочно адаптирующегося к окружающей среде; его видение традиции как творения «национального духа», заслуживающего почтения и сохранения, пусть даже если она не дарована Б‑гом; его вера в нравственную миссию светского еврейства — вся эта взаимосвязанная концептуальная структура, которая, сохраняя интеллектуальную гибкость, до сих пор определяет мировоззрение многих евреев XXI века и их учреждений, впервые была четко сформулирована именно им.

А Герцль? Люди часто задают вопрос, что сказал бы этот великий человек о еврейском государстве, которое никогда бы не возникло, если бы не он. Как бы хотелось, чтобы Фридрих и Кингскурт навестили его еще раз 100 лет спустя!

Оригинальная публикация: What Ahad Ha’am Saw and Herzl Missed—and Vice Versa

Комментариев нет:

Отправить комментарий