Возможно ли осуществление национального проекта «Демография»? На вопросы «Новой» отвечает Анатолий Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики

— Согласно старой притче, семь слепых, ощупывавших слона, рассказали, каким они его себе представляют, и оказалось, что описывают они совсем разных животных… Каким представляется образ России демографу?

— Не очень хорошим. Правда, не очень хороша и мировая демографическая ситуация в целом. Но у разных стран разные проблемы. Свои проблемы есть и у нас. Начать с того, что у нас очень маленькое население…

— В России маленькое население?

— Все познается в сравнении. Конечно, 146 миллионов — это немало. Ни в одной европейской стране такого нет. Но

ни у кого нет и такой территории, как у нас. И такой неравномерности ее использования.

Население у нас жмется к Москве и Петербургу, охотно едет в Краснодарский край. А восточные пространства — и раньше не очень заселенные — все больше пустеют. Это же подумать только: в Центральном федеральном округе, который занимает меньше четырех процентов территории страны, живет больше четверти ее населения, из них половина — в Москве и Московской области.

Мы говорим все время о необходимости увеличить население Дальнего Востоке. А за счет кого? У нас нет для этого демографических ресурсов.

Демографы давно уже говорят о «западном дрейфе» нашей внутренней миграции. С Дальнего Востока, из Восточной и Западной Сибири — отовсюду тянутся в столицы, в Краснодарский край. Даже Поволжье теряет население. За Уралом у нас почти нет центров роста. Есть полуторамиллионный Новосибирск, перевалило за миллион жителей в Омске и Красноярске, во всех остальных городах намного меньше. В том же Владивостоке — 600 тысяч, а неподалеку — в китайском Харбине — 4,5 миллиона жителей, и он даже не входит в первую десятку китайских городов. И не хочешь, а станешь сравнивать. Ведь наша азиатская часть по территории больше всего Китая.

— А вообще, крупные города, мегаполисы — это благо?

— Может быть, жить в большом городе нравится не всем, но крупные города — это совсем другая энергетика. Если есть мегаполис, в него стягиваются люди, в нем концентрируются экономические и интеллектуальные потенциалы, возникает эффект масштаба.

Крупный город выступает в качестве организующего центра всего региона. Но чтобы были мегаполисы, нужны люди, а их не хватает.

Что-то можно смягчить за счет разумной политики, но всегда ли она у нас разумна? Оправдано ли, например, недавнее разрастание Москвы? Нужно ли было создавать новый научный центр в Сколкове, то есть в Москве? Кремниевая долина возникла не в пригороде Вашингтона или Нью-Йорка, а ничего, работает. А у нас есть и Новосибирский Академгородок, и Дубна, вот бы их и развивать…

- СПЕЦПРОЕКТ «МОСКВИЧИ». КТО ДЕЛАЕТ МОСКВУ — МОСКВОЙ. СМОТРЕТЬ

Огромная концентрация населения в Москве и вокруг Москвы, по-моему, вообще опасна хотя бы по военно-стратегическим соображениям.

Я далек от того, чтобы расхваливать советское время, но понимание необходимости более равномерного распределения населения по территории страны тогда несомненно было. Мне не раз приходилось участвовать в работе экспертизы Госплана СССР по размещению производительных сил, и я могу с уверенностью сказать, что Сколково там бы не прошло. Но что делать с нехваткой населения в России, не знали и тогда.

— Эта нехватка осознавалась уже в то время?

— Конечно. Брежнев в отчетном докладе на съезде партии в 1981 году говорил о том же, о чем и мы с вами сейчас: люди предпочитают ехать с севера на юг и с востока на запад, тогда как надо, чтобы они ехали в обратных направлениях. Зато, утверждал он, в Средней Азии и на Кавказе есть избыток населения, и его нужно активнее вовлекать в освоение новых территорий в азиатской части России.

— То есть, по сути, он призывал к привлечению мигрантов?

— По сути, да, хотя слово «мигрант» тогда, конечно, не звучало. Да что Брежнев, эта тема вообще не новая для России.

Еще Екатерина II издала манифест, в котором призывала иностранцев приезжать в Россию и заманивала их обилием «наивыгоднейших к населению и обитанию рода человеческого полезнейших мест, до сего еще праздно остающихся».

Тогда немало иностранцев последовали ее призыву. Приезжали и позднее, активно участвуя в освоении Поволжья и Новороссии. С тех пор много воды утекло, мы же по-прежнему стоим перед той же проблемой нехватки людей для полноценного освоения «полезнейших мест» России.

— В какой мере миграция может помочь решению наших нынешних демографических проблем?

— На этот счет есть разные взгляды. Я вспоминаю свою давнюю беседу с Егором Гайдаром, с которым я был знаком с конца 80-х годов, когда мы вместе готовили круглый стол журнала «Коммунист», посвященный проблемам Средней Азии, тогда еще советской. Но на этот раз — дело было уже в 90-е годы — Средняя Азия присутствовала в нашем разговоре уже в другом контексте. Речь шла о демографической ситуации в России и в мире, и я высказал свою излюбленную мысль, что если бы сейчас в России появился новый Иван Калита, то он бы занимался не собиранием территорий, а собиранием людей.

Территории у нас и так сколько угодно. Даже если отдадим Шикотан и Итуруп, все равно много останется. А людей как раз не хватает.

К концу этого разговора у Гайдара родилась формула: «Россия — Америка XXI века».

Я не думаю, что эту формулу можно реализовать буквально — сейчас не XIX век. Но что-то в ней есть. Гайдар думал о будущем России, верил в него и мыслил крупно. В любом случае я убежден, что миграция — это очень серьезный демографический ресурс для России, хотя и понимаю, что воспользоваться им нелегко. Просто начать зазывать всех на манер Екатерины II сейчас не получится. Масштабная иммиграция сопряжена со многими социокультурными и политическими рисками. Нужна очень продуманная и, вероятно, затратная политика, чтобы минимизировать эти риски и «переработать» если не самих иммигрантов, то их детей и внуков в достойных граждан России. Но игра стоит свеч.

Впрочем, как я сказал, разные люди смотрят на миграцию по-разному, чаще неодобрительно. В России — да только ли в России? — широко распространена мигрантофобия. В миграции видят лишь угрозу. Политики вынуждены прислушиваться к общественному мнению, нередко подыгрывают ему, и это сильно ограничивает возможности использования миграционного ресурса как источника пополнения российской «демографической казны».

— Но ведь это — не единственный источник. Хоть вы и говорите, что российским правителям случалось приглашать мигрантов, не они же обеспечивали быстрый рост населения России.

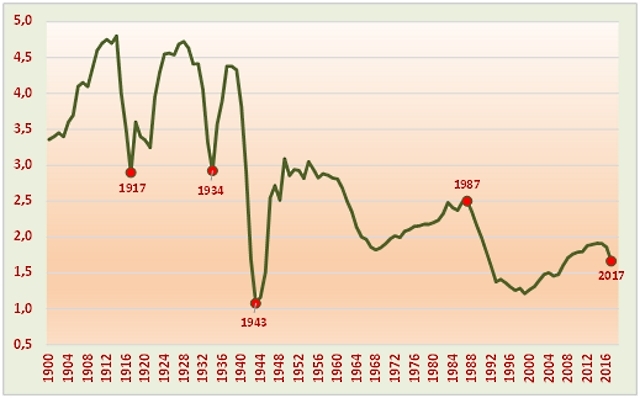

— Конечно, не они. Главным источником этого роста, в XIX, да и в начале ХХ века была очень высокая рождаемость. В прошлом году, в связи со столетием революции 1917 года, я вспоминал слова Кейнса о том, что «колоссальные потрясения общества, которые опрокинули все, что казалось наиболее прочным <…>, быть может, в большей степени обязаны глубокому влиянию роста населения, чем Ленину или Николаю; а разрушительные силы чрезмерной народной плодовитости, возможно, сыграли большую роль в подрыве привычного порядка, чем сила идей или ошибки самодержавия». К тому времени Европа давно уже не знала такой высокой рождаемости, какая сохранялась в России до Первой мировой войны, а потом на короткое время возвратилась в 20-е годы.

Но с тех пор положение поменялось, и поменялось необратимо. Знаменитый сталинский «великий перелом» конца 20-х годов стал переломом и в рождаемости, она стремительно покатилась вниз. Затем последовала война, после которой в стране окончательно утвердилась низкая рождаемость.

Сейчас по уровню рождаемости мы ничем не отличаемся от большинства развитых стран: скажем, она у нас ниже, чем во Франции или США, но выше, чем в Германии или Канаде. И во всех этих странах, как и у нас, рождаемость недостаточно высока, чтобы обеспечить даже простое замещение поколений родителей поколениями детей.

— Должно ли это вызывать беспокойство?

— Это вызывает беспокойство. И не только у нас. Во многих странах предпринимались или предпринимаются попытки повысить рождаемость хотя бы до уровня замещения поколений. Для этого

надо, чтобы на сто женщин приходилось примерно 210 рождений. Но эти попытки нигде не были успешными.

— У нас последнее время много говорили об успехах демографической политики.

— Мне кажется, что эти успехи преувеличиваются. Майским указом президента в 2012 году предписывалось повысить так называемый коэффициент суммарной рождаемости в 2018 году до 1,75 рождений на одну женщину, но в новом майском указе 2018 года планка на 2024 год даже несколько понижена — до 1,7. Не свидетельство ли это того, что что-то пошло не так?

У нас и в самом деле пытались повысить рождаемость и в советское, и в постсоветское время. Об этом много говорили и Медведев, и Путин, принимались и принимаются различные меры. Но, при всем уважении к первым лицам государства, нельзя игнорировать законы истории. Современная низкая рождаемость в развитых странах имеет, по-видимому, глубинные причины. Даже если они не до конца поняты, ясно, что это не просто вопросы нехватки у людей денег или, скажем, плохих жилищных условий, которые можно решить с помощью материнского капитала или других подобных мер.

— Тем не менее проблемы нехватки денег или плохих жилищных условий у молодых семей действительно существуют.

— Кто же это отрицает? И я, конечно, за то, чтобы государство поддерживало семьи с детьми, помогало им. Но напрямую увязывать такую помощь с увеличением рождаемости я бы не стал. Тенденции рождаемости обусловлены глубокими переменами, которые переживает современная семья, адаптируясь к быстро меняющейся социальной реальности, к открывающимся перед людьми новыми возможностями. И далеко не редкость, что эти возможности семья видит раньше, чем чиновник, который «по должности» обязан помогать семье.

Характерный пример — сдвиг времени рождения детей к старшим женским возрастам. В Европе он произошел в 70-е годы прошлого века, а до нас добрался только в 90-е–нулевые. В 2008 году произошло знаменательное событие: до этого самой высокой рождаемостью в России отличались женщины 20–24 лет, а теперь первенство перешло к возрастной группе 25–29 лет, средний возраст матери при рождении первенца и последующих детей повысился и продолжает расти.

Этот стихийный массовый сдвиг означает новую стратегию использования отпущенного женщине времени жизни: она может спокойно получить образование, обеспечить себе материальное благополучие, а уже затем стать матерью.

Так устраняется одно из главных оснований социального неравенства мужчин и женщин, выигрывают и семья, и общество. Но кто же не слышал чиновничьих рассуждений о том, что надо бы вернуть женщин к прежнему раннему материнству?

— Правильно ли я вас понял, что добиться повышения рождаемости сейчас невозможно?

— Небольшого повышения, может быть, и можно. Но кардинально изменить ситуацию (чтобы 100 женщин за свою жизнь рожали 210 детей) в ближайшие годы, а может быть, и десятилетия, боюсь, не получится.

— Давайте теперь обсудим, что у нас происходит со смертностью.

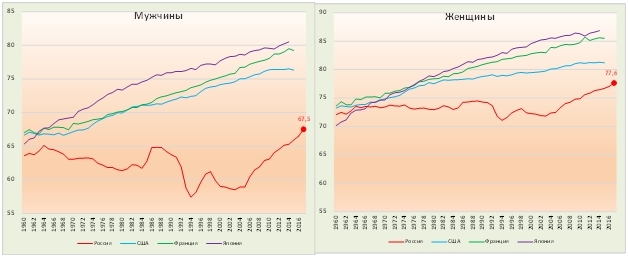

— С точки зрения остроты проблемы, со смертностью дела у нас намного хуже. Если по рождаемости мы идем, как я сказал, более или менее вровень с другими странами, то по продолжительности жизни сильно отстаем. Путин как-то с гордостью сказал, что мы вошли в число стран с самой низкой смертностью. Он имел в виду страны, где продолжительность жизни достигла 70 лет и выше. Но в списке этих стран мы оказались на пятьдесят третьем месте. Может ли это быть предметом гордости для России? Да, улучшения произошли, и мы сейчас отличаемся чуть-чуть от того, что было у нас в середине, скажем, 1960-х или в конце 1980-х. Но ведь и другие страны не стояли на месте. Мы перешагнули за 70, а в мире уже не меньше трех десятков стран, в которых продолжительность жизни превышает 80 лет.

Дело в том, что мы, судя по всему, так и не совершили качественного скачка, который начался в западных странах в конце 60-х — начале 70-х годов и вылился во «вторую эпидемиологическую революцию».

Тогда в этих странах, как, впрочем, и у нас, в основном завершилась победой борьба с инфекционными болезнями. Стало осознаваться, что мир вошел в какой-то новый этап наступления на смерть, когда главное внимание должно быть перенесено на неинфекционные причины смерти: хронические болезни и так называемые «внешние причины смерти» — самоубийства, убийства, ДТП, случайные отравления алкоголем и так далее. На Западе тогда эта новая задача была осознана, а у нас — нет. Борьба со смертностью на этих двух этапах требует разных стратегий. Когда идет борьба с инфекционными заболеваниями, здесь уместна хорошо понятная нам патерналистская стратегия: государство заботится о вакцинации населения, об оздоровлении источников водоснабжения…

— Карантины пушкинские…

— Да, что-то вроде этого. Меры, которые можно принимать централизованно. А сейчас — и достаточно давно — центр тяжести переместился на поведение людей, на которое патерналистскими мерами влиять намного сложнее. Должны были произойти серьезные изменения в самом отношении людей к своему здоровью, в их образе жизни. Это и привычки здорового питания (да и возможности следовать этим привычкам), и режим труда и отдыха, и сокращение курения и потребления спиртного…

— Говорят, у нас потребление алкоголя сильно уменьшилось за последние годы?

— Трудно судить.

С год назад Вероника Скворцова, наша министр здравоохранения, сказала, что оно снизилось на 80 процентов, то есть, по сути, почти сошло на нет. По-моему, она оговорилась.

И надежна ли наша статистика? Мы не знаем, сколько поступает на рынок контрафактной продукции или самогона, ни в какой достоверный учет не попадающих.

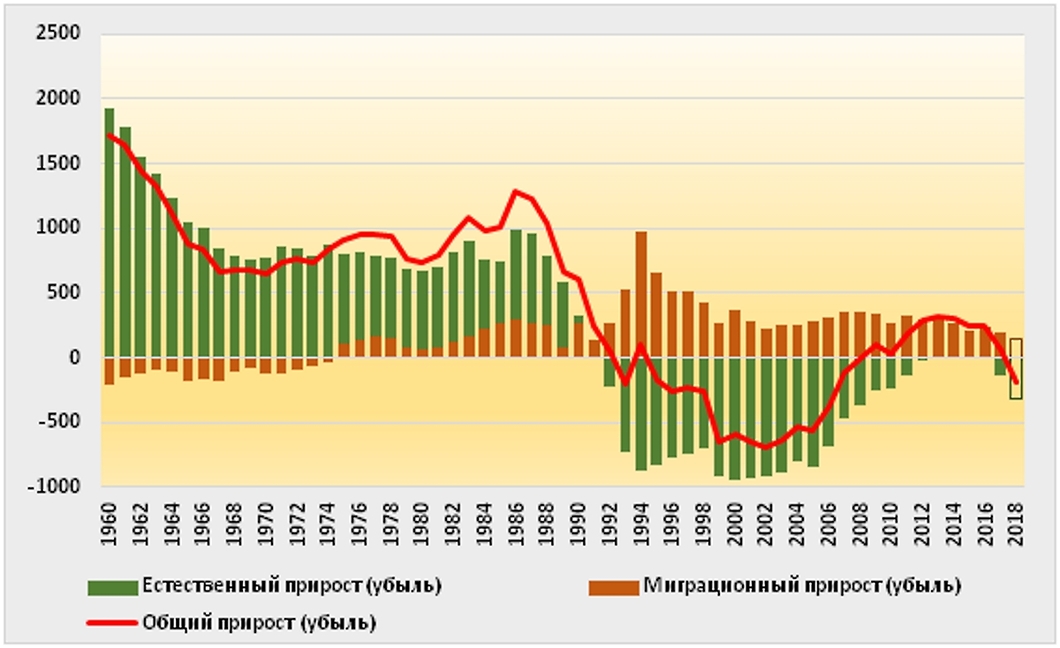

Во время известной горбачевской кампании смертность в стране сразу заметно снизилась. Это общепризнанный факт. Потребление алкоголя резко упало, продолжительность жизни россиян выросла, тогда-то — в 1987 году — мы и перешли впервые рубеж продолжительности жизни в 70 лет для обоих полов. У мужчин она поднялась почти до 65 лет. Но этот успех не закрепился, смертность снова стала расти, и этот рост с ускорением продолжался до 1994 года. Но потом, между 94-м и 98-м годами, она снижалась.

— Почему?

— Это как раз не совсем понятно. Может быть, жизнь все-таки начала налаживаться? Но в 98-м грянул дефолт, и начался новый рост смертности — до 2004 года, когда возобновилось ее снижение. Сейчас, когда говорят об успехах в борьбе со смертностью, ведут счет от самой низкой точки 2003 года.

И этот рост выглядит впечатляющим. Но это — выход из ямы, в которую мы тогда упали. А на самом деле мы лишь недавно оторвались от уровня конца 1980-х, который тоже был не бог весть каким высоким.

Сейчас продолжительность жизни довольно уверенно растет, но ведь снова не обойтись без сравнений. В 2017 году продолжительность жизни мужчин у нас — 67,5 года, женщин — 77,6 (огромный, кстати, разрыв). Для нас это высокие показатели. Но во Франции, например, продолжительность жизни мужчин выше 79 лет, а женщин — выше 85.

— То, что вы сейчас говорите, это, конечно, «температура в среднем по больнице». В разных частях России положение неодинаковое…

— Конечно. В Москве и Петербурге ситуация со смертностью значительно лучше, чем «в остальной стране». Дифференциация велика. В Москве и состав населения другой, и образование, и представления о том, что хорошо, что плохо, — другие. Не говорю уже о возможностях. Благоприятные показатели в целом по стране во многом обусловлены относительно благополучным положением в этих двух городах, может быть, еще в нескольких.

— А худшие регионы, на ваш взгляд, где?

— Ну Тыву обычно вспоминают, другие экзотические места… Но в целом, думаю, и многие среднерусские губернии не в самом лучшем состоянии. Разрыв с Москвой огромен. Неравенство территориальное очень заметно, это самое меньшее, что можно сказать. И даже само использование тех или иных показателей не дает исчерпывающей ясности. Скажем, подсчитывается число смертей на тысячу человек населения. Но эти «тысячи» могут быть тоже очень неравны. Разные регионы имеют разный возрастной состав. Где больше молодежи, там и показатели лучше, так как умирают в основном люди все-таки пожилые. Поэтому Москва в этом смысле в невыгодном положении, она — «старый» город. Но, несмотря на это, ее показатели все равно лучшие.

— В какой мере наша система здравоохранения соответствует требованиям времени?

— Если судить по результатам, то, думаю, все же не вполне соответствует. Борьба за снижение смертности ведется не вообще, она всегда направлена на подавление главных на данном этапе причин смерти. И всегда важен выбор приоритетов. Если говорить о главных группах причин смерти, с которыми связано наше отставание от других стран, то их две. Во-первых, это сердечно-сосудистые заболевания — у нас очень высока смертность от них в средних возрастах. А во-вторых, это уже упоминавшиеся «внешние причины».

Мне кажется, что у нашего медицинского сообщества, у Минздрава, нет ясности, как ко всему этому относиться. Скворцова много раз говорила, что наши приоритеты — это борьба с новообразованиями. Но надо понимать: рак вещь неприятная, но это все-таки в основном болезнь пожилых людей. А в ДТП человек может погибнуть и в 20, и в 25, и в 30 лет. Сейчас в странах с высокой продолжительностью жизни вероятность для новорожденного умереть именно от рака растет. Почему? Потому что сокращается вероятность умереть от всех других причин. И тогда, достигнув весьма почтенного возраста, люди куда больше рискуют умереть именно от рака, нежели от чего-то еще. Где-то после восьмидесяти, а то и девяноста лет.

В России же далеко не всем удается «дожить до своего рака»: нередко задолго до этого попадают под машину или спьяну замерзают, или умирают от инфаркта, часто вызванного тем же перепоем.

Но у нас, мне кажется, понимания того, что риск смерти от рака надо увеличивать за счет борьбы с иными причинами смерти, такого понимания (ясного, во всяком случае) пока нет. В России вероятность для новорожденного мальчика умереть от рака намного ниже, чем во Франции, но она почти такая же, как вероятность погибнуть от внешней причины.

Нельзя не сказать и еще об одном упреке, который можно адресовать Минздраву. У нас не очень надежная статистика причин смерти. Она избыточно отзывчива на призывы начальства. Стоит заинтересоваться каким-нибудь особым видом смертности, скажем, объявить кампанию по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями или с самоубийствами, и показатели смертности от этих причин немедленно начинают улучшаться. А то, что при этом соответственно увеличивается число смертей с другими диагнозами, мало кого волнует, потому что софиты направлены не на них. Явный обман. Но кого обманываем? Самих себя.

— Как вы видите демографическое будущее России?

— К сожалению, я не вижу перспектив роста нашего населения.

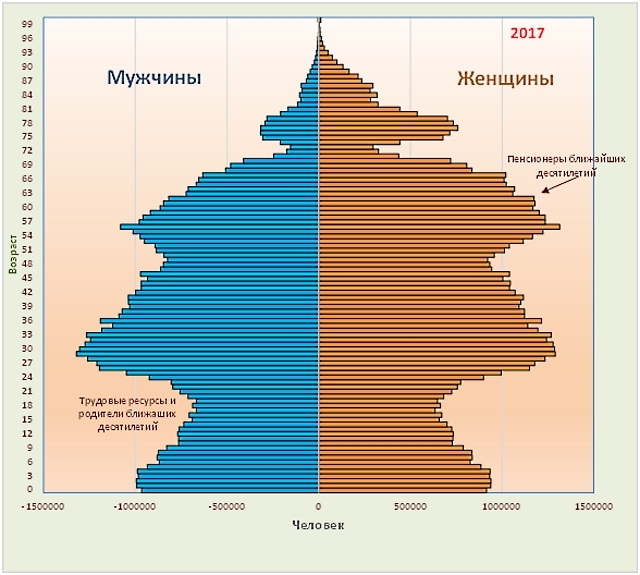

Помимо всего прочего, мы во многом заложники нашей возрастной пирамиды, искареженной историческими потрясениями последних ста лет. Она вся в выбоинах.

Первый уже провал образовали революция и Гражданская война, потом голод 30-х годов, потом, конечно, Великая Отечественная. Ее последствия ощущаются до сих пор: волна тогдашних потерь прокатывается с неминуемой периодичностью, отзывается падением рождаемости с интервалом примерно в 25 лет, и эта волна еще не сошла на нет. В 1943-м была точка минимума рождаемости, и это эхом отозвалось в 1968-м. Прибавьте еще 25 лет — и мы в начале 90-х, когда циклический спад был усилен кризисными обстоятельствами того времени. Сейчас поколения детей 90-х годов сами становятся родителями, но их малочисленность при достаточно низкой рождаемости не позволяет рассчитывать на сохранение естественного прироста населения.

— Мы опять приходим к тому, что без миграции население России расти не может.

— Да, сейчас без миграции население России расти не может. При нашей возрастной пирамиде обеспечить его устойчивый рост невозможно. Перед глазами пример США, которые постоянно принимают новых граждан. Их население устойчиво растет. И (по всем прогнозам) будет расти и дальше. Хотя сейчас и там начинает ощущаться противодействие, у всех на слуху антимигрантские заявления Трампа.

У нас сейчас снова пошел разговор о приеме соотечественников, но где они — эти соотечественники? Такого количества соотечественников, которое могло бы заметно повлиять на численность населения России, просто нет. Да и далеко не все они стремятся сорваться с мест и вернуться на историческую родину.

— И встречает Родина далеко не так приветливо, как можно было рассчитывать…

— Об этом уже и не говорю. Хотя сейчас, вроде бы, какие-то программы приняты… Но это особый случай. Вообще же миграция неизбежна в мире, в котором нарастает огромное миграционное давление на развитые страны со стороны развивающихся. И понятны страхи жителей той же Европы, опасение экономических, культурных и любых других проблем, которые миграция перед ними ставит. Поэтому и возникают в этих странах серьезные антимигрантские настроения. Они становятся все более сильными, все более влияют на расклад политических сил в европейских странах. Миграция (отчасти уже состоявшаяся, отчасти только потенциальная) уже оказывает влияние на положение в Европе, воспринимается как угроза привычной, устоявшейся жизни. Может быть, мигранты и не так еще опасны, но общественные настроения уже давно сформировались. А ведь это только первые пузыри, которые появляются на поверхности закипающей воды.

За спиной нынешних мигрантов миллиарды людей, которые готовы устремиться в успешные, богатые страны.

— Как я понимаю, попытки противостоять этим стремлениям обречены?

— Конечно, обречены. И ведь неизвестно, какие формы может принять это давление. Пока люди просто едут, и нам кажется, что их очень много. Но ведь соотношение сил тоже меняется, не исключены и военные или полувоенные способы решения проблемы. То есть в перспективе XXI века — это очень серьезная угроза. А развитые страны ведут себя так, будто все ключи по-прежнему в руках у них.

И как заклинание повторяется: мы вправе защищать наши границы. Да, конечно, вправе. Но есть ли у вас для этого силы? Может быть, сейчас еще и есть, но за вами все тот же «золотой миллиард», а там — шесть миллиардов, а будет больше. Как это можно разрулить?

— Если не ошибаюсь, вы когда-то говорили о главном цивилизационном конфликте между «глобальным городом» и «глобальной деревней»…

— Дело в том, что в «город» едет «деревня». Как в 30-е годы в СССР.

— И город тогда деревню перемалывал?

— Неизвестно, кто кого перемалывал… Можно перемалывать, если пропорции соответствующие. Но если захлестывает волна, если на десять горожан приходится сто вчерашних крестьян….

Европейцы жалуются на засилие мусульман. Но дело не в том, что они мусульмане. Дело в том, что эти мусульмане — вчерашние крестьяне, которые несут с собой дух традиционализма,

плохо совмещающегося с духом глобального города.

— Так есть ли у «глобального города» какие-то шансы?

— Трудно сказать. Эти шансы могли бы быть выше, если бы «глобальный город» что-то осознавал, старался осмыслить.

Если говорить о России (как, впрочем, и о любой другой стране), было бы правильнее иметь настоящую программу привлечения мигрантов. Но такая программа стоит очень больших денег, которые у нас предпочитают тратить совсем на другое. Если бы у нас была работающая программа по адаптации мигрантов, то появился бы шанс и для роста населения России. Но этого же ничего нет. Наоборот: процветает агрессивное отторжение всех иноязычных, инославных и так далее. Если все-таки взять 30-е годы (хоть я и сказал, что неизвестно, кто кого перемолол), то тогда было хотя бы осознание того, что все это безбрежное крестьянское море надо образовать, надо как-то окультурить, и на это не жалели денег. На программы ликбеза, профобразования… Другое дело, как это получилось в итоге… Но тут уж ничего не поделаешь: нужно дождаться второго, третьего поколения, чтобы оно превратилось в городское.

Комментариев нет:

Отправить комментарий