Братские отношения

Материал любезно предоставлен Jewish Review of Books

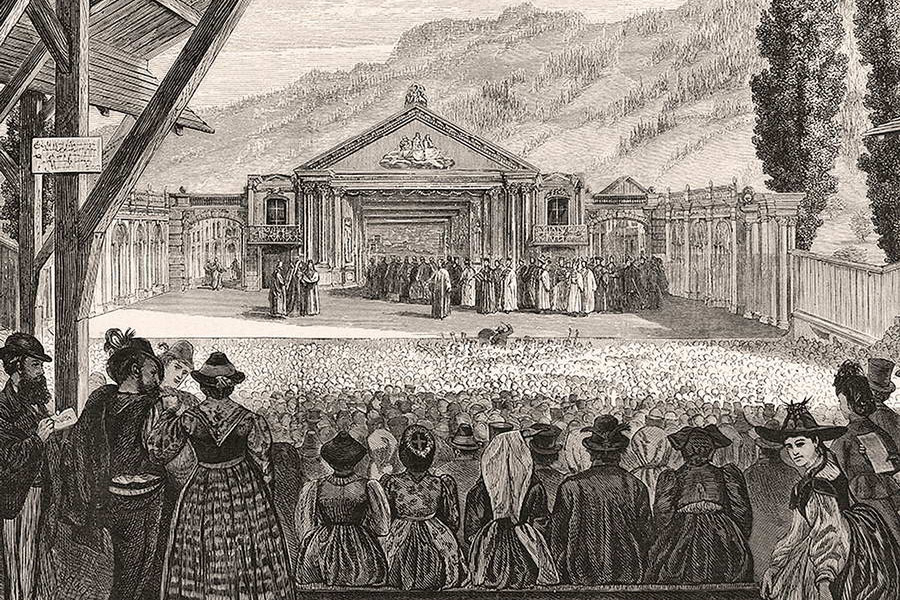

Раз в десять лет в деревне Обераммергау, где проживает 5 тыс. человек, ставят самый популярный на свете спектакль. Длится он пять с половиной часов, играет в нем половина населения деревни. Вот статистика нескольких последних сезонов: сто с гаком представлений, более 500 тыс. зрителей, приехавших со всего мира. В спектакле «Страсти Господни в Обераммергау», как его принято называть, рассказывается история Иисуса из Назарета. По легенде, впервые спектакль поставили в Обераммергау в 1634 году. Годом ранее много местных жителей умерло от бубонной чумы. Те, кто пережил мор, дали обет: если Господь отведет от них беду, они будут раз в десять лет играть в мистерии о страстях Господних. С тех пор город продолжает выполнять обет.

Вплоть до 1990 года образы евреев в спектакле различались лишь конкретными деталями, выражавшими их предполагаемую злобную натуру. Иногда исполнители ролей евреев надевали на голову рога, а иногда ответственность евреев за смерть Иисуса акцентировали какими‑то цветистыми дополнениями к тексту пьесы. В 1900 году американский раввин Джозеф Краускопф приехал в Обераммергау из Филадельфии, чтобы увидеть спектакль своими глазами, и ужаснулся. В спектакле, написал он, «ввели в оборот и реалистично разыграли на сцене массу ложных утверждений, низких домыслов, направленных против евреев, — то, чего явно никогда не происходило да и не могло произойти, домыслы, откровенно противоречащие сами себе, грубо оскорбляющие историю, закон, религию и склад ума еврея, насильно внедренные в евангельские повествования».

Среди тех, кто восхищался спектаклем в Обераммергау в ХХ веке, был Адольф Гитлер, заявивший: «Угрозу еврейства никогда не изображали так убедительно, как в этом представлении, показывающем, что произошло во времена древних римлян». Даже в период после Второй мировой войны, когда церковные иерархи начали предпринимать усилия к примирению с евреями, в спектакле евреи по‑прежнему изображались как враги всего хорошего и богоубийцы.

Жалобы евреев на антисемитизм в спектакле, звучавшие столетиями, бледнеют по сравнению с тем, какой сыр‑бор разгорелся летом 2023 года из‑за изменений, внесенных известным театральным режиссером Кристианом Штюклем. Исчезли упоминания о фарисеях — еврейском религиозном течении, — которые в Евангелии от Матфея (3:7, 23:27) презрительно названы змеями и лицемерами. Исчезли все попытки возложить на евреев вину за убийство Иисуса. На сцене не прозвучал знаменитый возглас евреев — требование пролить кровь, когда, согласно Матфею, они заявили: «Кровь Его на нас и на детях наших» (Мф., 27:25). Вместо дьявольских рогов актеры надели на головы кипы, а также произносили благословения и посредством бессчетных визуальных сигналов давали зрителям понять, что Иисус и жил, и умер как соблюдающий еврей.

В свете этих и других изменений, которые Штюкль внес, сделавшись режиссером спектакля в Обераммергау, его удостоили «Премии Исайи», присуждаемой Американским еврейским комитетом за образцовое межрелигиозное лидерство, а также премии Авраама Гейгера и медали Бубера–Розенцвейга. Все это наталкивает на вопрос: как самый антисемитский в мире спектакль стал символом еврейско‑христианских дружбы и примирения?

Если отвечать кратко, за эту кардинальную перемену следует в первую очередь благодарить Штюкля. С тех пор как его назначили (путем голосования, с перевесом в один‑единственный голос) режиссером‑постановщиком, Штюкль вносит изменения, систематически изгоняющие из спектакля исторически обусловленный антииудаизм, причем опирается на рекомендации своих еврейских партнеров из Американского еврейского комитета. Но более пространный ответ нужно начать с событий 1965 года, когда католическая церковь затеяла самое существенное в истории религиозное преобразование — решила отринуть идею, что еврейский народ якшается с дьяволом и виновен в богоубийстве. Как раз в 1965 году собрание церковных иерархов — Второй Ватиканский собор — приняло документ, известный под названием Nostra Aetate, где сказано: «Согласно Апостолу, ради своих отцов иудеи доныне остаются любезными Богу, Чьи дары и призвание непреложны» . Как и назначение Штюкля режиссером «Страстей Господних» в Обераммергау, декларация Nostra Aetate могла быть отклонена, если бы не маленький перевес «за» над «против».

В замечательной новой книге Кармы Бен‑Йоханан «Младший брат Яакова: христиано‑еврейские отношения после II Ватиканского собора» исследуется история Nostra Aetate и влияние этого документа на еврейско‑христианские отношения. Для начала Бен‑Йоханан кратко рассматривает историческое отношение церкви к еврейскому народу, а затем углубленно анализирует отношение римских пап к евреям после обнародования Nostra Aetate. Вторая половина книги — взгляд с другого берега: там рассматривается отношение евреев к христианству, начиная с классической раввинистической литературы и завершая исследованием отношения евреев к еврейско‑христианским отношениям в современную эпоху.

Karma Ben‑Johanan

Jacob’s Younger Brother: Christian‑Jewish Relations after Vatican II

[Младший брат Яакова: христиано‑еврейские отношения после II Ватиканского собора

]Belknap Press of Harvard University Press, 2022. — 352 p.

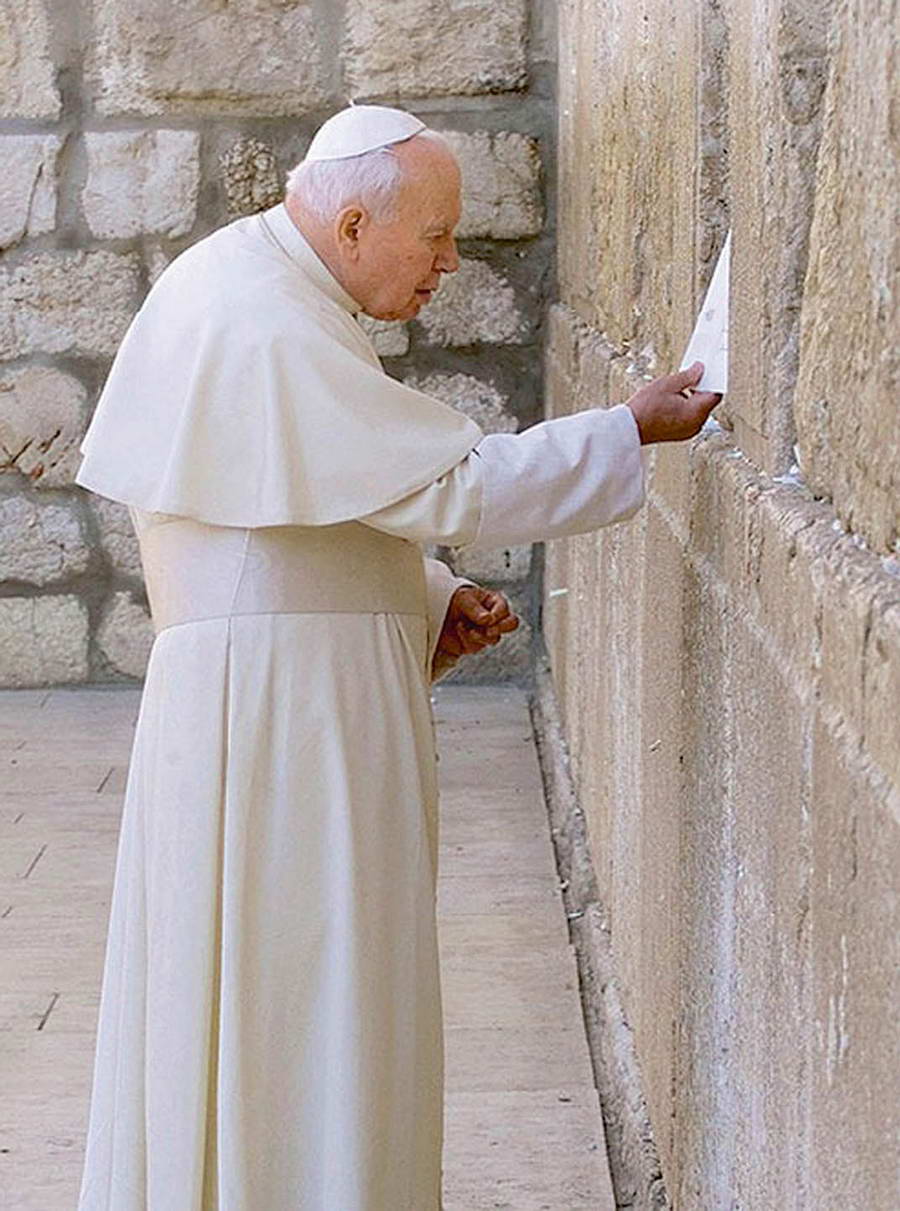

Nostra Aetate вызывала полемику с того момента, как в 1960 году папа Иоанн XXIII поручил составить такой документ, вплоть до ее обнародования (после подготовки множества предварительных вариантов) при папе Павле VI в 1965 году. Но Карму Бен‑Йоханан интересуют не столько обстоятельства принятия Nostra Aetate, сколько последующие полвека, когда церковные иерархи обсуждали, как толковать и осуществлять на практике словесные формулировки собора. Самый проницательный анализ мы находим в главах о папе Иоанне Павле II (1978–2005) и папе Бенедикте XVI (2005–2013). По распространенной оценке, эти два папы относились к еврейскому народу диаметрально противоположно: Иоанна Павла II выставляют миротворцем, а Бенедикта XVI — приверженцем жесткого курса.

Бен‑Йоханан уснащает эти расхожие представления сложными нюансами. Она отмечает, что Иоанн Павел II не внес в католическую доктрину никаких крупных изменений. Им он предпочитал символические публичные жесты и примирительные заявления. В 1980 году, в своей речи перед еврейской общиной Майнца, Иоанн Павел II процитировал Послание апостола Павла к римлянам и заявил, что завет с евреями никогда не расторгался. В 1993 году Ватикан установил официальные дипломатические отношения с Государством Израиль, а в марте 2000 года папа совершил первый официальный визит в Израиль. Его визит восприняли как грандиозный успех и поворотный момент в еврейско‑католических отношениях. Он даже написал прочувствованную записку, которую вложили между камнями Западной стены:

Боже отцов наших,

избравший Авраама и его потомков,

чтобы они несли имя Твое всем народам:

мы глубоко опечалены поведением тех,

кто в ходе истории причинил страдания этим Твоим чадам,

и, испрашивая у Тебя прощения,

желаем установить

поистине братские отношения

с народом Завета .

Молитву папы сочли наиболее публичным признанием ответственности церкви за почти полное уничтожение европейского еврейства. Не прошло и месяца, как папа подтвердил эту позицию, моля Бога простить церкви «грехи против народа Израиля». Эти заявления создали ему репутацию первопроходца в еврейско‑христианском диалоге. Но, как указывает Бен‑Йоханан, заодно завуалировали тот факт, что Иоанн Павел II не составил никаких письменных политических документов, которые развивали бы суть Nostra Aetate. В конце концов его подход привел к тому, что теологическая работа над темой отношений между еврейским народом и церковью отошла на второй план, ей предпочли публичные жесты в поддержку диалога.

В 2005 году на Святой престол взошел, сделавшись папой Бенедиктом XVI, кардинал Йозеф Ратцингер. Ранее этот авторитетный теолог не налаживал личных отношений с еврейской общиной. Более того, в 2000 году он руководил подготовкой декларации католической церкви Dominus Iesus — заявления, которое широко раскритиковали либеральные католики за то, что в нем подтвержден старинный догмат «Вне церкви нет спасения».

В 2008 году консервативная позиция Бенедикта упрочилась, когда он разрешил католикам на литургии в Страстную Пятницу молиться за обращение евреев. До 1959 года литургия содержала молитву об обращении «вероломных евреев» (латинское perfidiam может означать «неверный» или «вероломный»). Папа Иоанн XXIII вычеркнул эту фразу, заменив ее призывом «молиться за еврея», а не за обращение евреев недвусмысленно. Мелкие изменения многократно вносили вплоть до 1970 года, когда была введена нижеследующая версия:

«Помолимся и об иудеях — о первых, к кому обращены были слова Господа Бога нашего, — чтобы возрастала в них любовь к имени Его и верность Его Завету. Всемогущий, вечный Боже, Ты дал обетование Аврааму и его потомкам; услышь милостиво прошения Твоей Церкви и удостой народ, который Ты первым взял Себе в удел, прийти к полноте спасения. Через Христа, Господа нашего. Аминь» .

Эта версия далеко отошла от словосочетания «вероломный еврей», но введенная папой Бенедиктом литургия Страстной Пятницы казалась как минимум частичным возвращением в прошлое:

«Помолимся и об иудеях, пусть Господь и Бог наш просветит их сердца, дабы они признали Иисуса Христа как Спасителя всего человечества.

Помолимся. Преклоним колени. Встанем.

Боже всемогущий и вечный, Тебе угодно, чтобы все люди спаслись и пришли к признанию истины, сделай по милосердию Своему, чтобы, когда полнота народов войдет в Твою Церковь, весь народ Израилев спасся.

Через Христа Господа нашего, аминь».

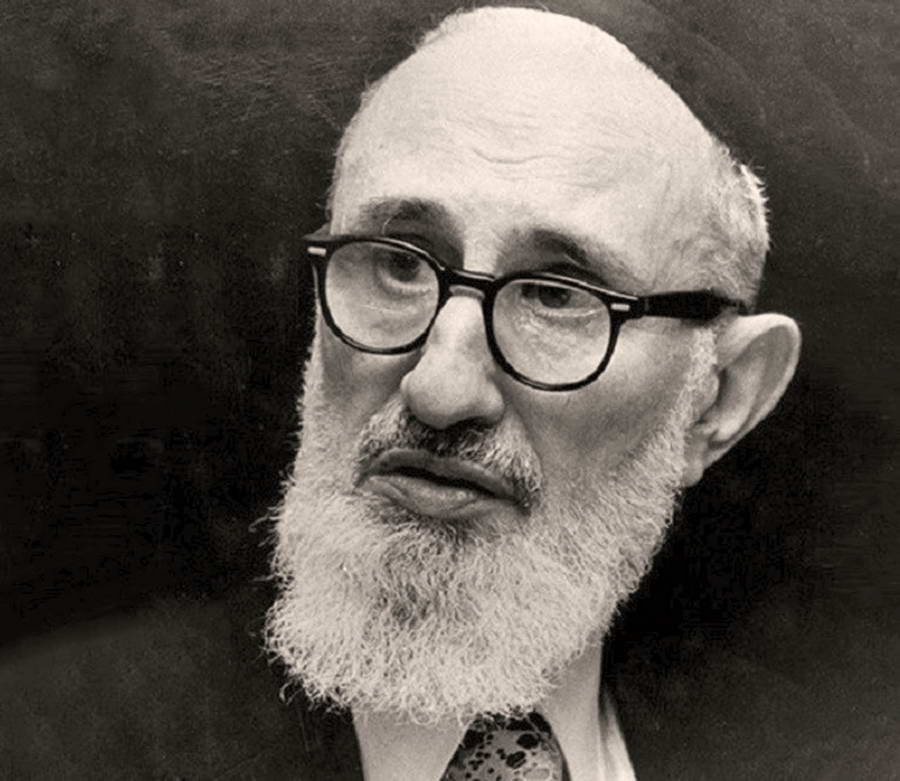

Изменения, внесенные Бенедиктом в литургию, оказались в центре внимания в его наследии, но его личные отношения с еврейскими интеллектуалами — совсем другая история. Прочитав книгу Джейкоба Нойзнера «Рабби беседует с Иисусом», Бенедикт связался с Нойзнером, чтобы побеседовать о еврейской и католической теологии. По словам Бен‑Йоханан, Ратцингер обратился к Нойзнеру именно потому, что Нойзнер настойчиво заявлял, что иудаизм и христианство должны остаться отдельными, отличными друг от друга религиями.

Как нам трактовать наследие этих двух пап? Бен‑Йоханан заключает, что расхождения между папскими наследиями в данном случае — результат скорее их разных стилей публичной деятельности, чем их теологических позиций:

«У Бенедикта XVI не было харизмы, присущей Иоанну Павлу II, а широкая аудитория — как в Израиле, так и во всем мире — в основном осталась глуха к тонкостям его теологических трудов. В качестве теолога Ратцингер стремился развивать отношения между церковью и еврейским народом в доктринальной и интеллектуальной плоскостях, в духе изначальных начинаний Второго Ватиканского Собора, <…> [но] вклад Ратцингера в христиано‑еврейские дискуссии оказался запоздалым: к тому времени звездный час теологии уже миновал, а христиане и евреи при попытках восстановить взаимоотношения уже переключились на другие каналы взаимодействия… К 2013 году, когда Ратцингер ушел в отставку, перестав быть папой, доктрина не только стала считаться чем‑то менее важным, чем дружеские жесты и диалог лицом к лицу, но и частенько воспринималась как то, что впрямую портит отношения».

Свой обзор отношения евреев к христианству Бен‑Йоханан начинает с раввинистических подходов к правовому статусу этой религии. Чем считать христианство — монотеистической верой или идолопоклонством? Вопрос не только теоретический. Раввинистический закон запрещал некоторые разновидности контактов с идолопоклонниками, в том числе воспрещал пить их вино, поскольку то же самое вино, возможно, до этого использовалось в идолопоклоннических обрядах. Однако еврейские авторитетные знатоки не пришли к единому мнению по вопросу о том, какую оценку дать христианской религии.

Философ‑правовед XII века Моше Маймонид считал христианство идолопоклонством. Другой крайности придерживался менее известный, чем Маймонид, ученый XIII века Менахем Мейри, утверждавший, что этические запреты, лежащие в основе христианской религиозной практики, означают, что оно не может быть идолопоклонством, поскольку идолопоклонству свойственна аморальная испорченность. Большинство авторитетных средневековых учителей считали христиан ни идолопоклонниками, ни (ввиду их верования в Троицу) монотеистами в чистом виде.

В ХХ веке отношение большинства евреев к христианству существенно не менялось, хотя осведомленность о преобразованиях в церкви ширилась. Отчасти это можно проследить по статье, оказавшей большое влияние и написанной ведущим мыслителем современного ортодоксального иудаизма послевоенного периода. В 1964 году, пока обсуждение Nostra Aetate еще продолжались, рабби Йосеф Б. Соловейчик опубликовал статью «Конфронтация». Соловейчик утверждал, что каждая вера обладает отдельным, не поддающимся переводу, внутренним лексиконом и самопониманием. Он также выразил опасения, что любой диалог между двумя верами, особенно когда их могущество несопоставимо, породит теологический транзакционализм : различия между верами устранят путем переговоров. Большинство учеников Соловейчика сочли, что «Конфронтация» остерегает от еврейско‑христианского диалога по вопросам теологии или даже запрещает его, но также сочли, что в статье разрешается обсуждать политику, социальные вопросы и государственную политику.

Бен‑Йоханан, однако, заостряет внимание на альтернативном истолковании статьи, которое предложил философ Майкл Вышогрод. Вышогрод отмечает, что в глазах Соловейчика для соблюдающего еврея невозможно разграничение теологического и светского. Следовательно, любой диалог между евреями и христианами просто обязан иметь теологический характер. Таким образом, в статье Соловейчика предложены два варианта действий: либо вообще никакого диалога, либо диалог, который по своей сути и неизбежно является теологическим. Вышогрод писал:

«Выбор таков — либо разговаривать с христианами, либо не разговаривать с ними. Если мы отказываемся разговаривать с ними, то можем оставить за пределами диалога теологию и все прочее. Если мы не отказываемся разговаривать с ними, то никак не можем оставить за пределами диалога самые драгоценные для нас темы».

В конечном счете личность Соловейчика сложнее, чем оба истолкования его статьи. В том же году, когда написана «Конфронтация», он прочел вслух на межконфессиональном мероприятии (в семинарии Св. Иоанна в Брайтоне, Массачусетс) один из ранних набросков, пожалуй, важнейшего из своих теологических трудов. В следующем году этот труд был опубликован в журнале «Традишн» под названием «Одинокий верующий человек».

За последние двадцать лет влияние позиции Соловейчика (в чем бы она ни состояла в реальности) на эти вопросы ослабло, и многие лидеры современного ортодоксального иудаизма начали благосклонно относиться к еврейско‑христианскому диалогу. В завершающей главе Бен‑Йоханан исследует современный диалог ортодоксальных евреев с католиками, а также с представителями евангелического сообщества. В обоих этих диалогах современные ортодоксальные евреи представлены необычно широко, хотя типы собеседников, которых влекут такие беседы, обычно разнятся: диалоги с евангелическими христианами обычно выдержаны скорее в консервативном духе и касаются политики, а диалоги с католиками обычно пронизаны скорее прогрессистским духом и имеют теологический характер.

В этих дискуссиях некоторые еврейские теологи (больше всего прогремело заявление раввина Ирвинга (Ица) Гринберга) не исключали возможности существования истин завета вне иудаизма. Даже рабби Джонатан Сакс, чьи труды необычайно популярны в современном ортодоксальном еврейском сообществе, предположил в первом, вызвавшем споры, издании своей книги «Достоинство различия», что многие веры могут содержать легитимные заветы. Другие, в том числе Дэвид Бергер и Марк Б. Шапиро, сурово предостерегали от такого подхода.

Сосредоточенность Бен‑Йоханан на отношении современных ортодоксальных евреев к христианству акцентирует параллели между внутренними диспутами о допустимых пределах диалога в кругах католиков и евреев соответственно. Именно в этих сообществах всего острее борьба желания контактировать с другими религиями со стремлением сохранить нерушимые религиозные границы.

Стоит помнить, что даже после того, как церковь протянула руку дружбы еврейскому народу, спектакль в Обераммергау по‑прежнему ставился без учета мнений и советов евреев. Более того, восторженная (а впоследствии разочарованная) аудитория спектакля — возможно, более точный «барометр» состояния еврейско‑христианских отношений, чем элитарный мир еврейско‑христианского диалога. Штюкль внес изменения в пьесу не в угоду религиозному мироощущению своей аудитории, а невзирая на это мироощущение. Между тем большинство соблюдающих евреев либо не интересуются еврейско‑христианским диалогом, особенно диалогом теологического характера, либо вообще не осведомлено о таком диалоге, либо настроено против него.

Отношения между евреями и христианами все время балансируют на краю опасной пропасти, меж тем как приходят новые поколения христиан и евреев. В особенности молодые поколения христиан часто попросту не знают, как церковь притесняла евреев, а молодые евреи несут в сердцах травму прошлых поколений, нередко не ведая, что церковь попыталась — в ограниченной степени и неравномерно — признать свою вину за ненависть к евреям.

Преподобный Питер Петтит, ученый и лютеранский пастор, совместно с рабби Ноамом Марансом из Американского еврейского комитета, подготовивший для Штюкля рекомендации об изменениях в спектакле Обераммергау, не уверен, многого ли они достигли в долгосрочной перспективе. В недавней лекции Петтит утверждал, что внесенные Штюклем изменения и другие подобные новации не могут гарантировать, что следующее поколение христиан станет толковать свои Священные Писания столь же либерально. Будущее еврейско‑христианских отношений остается туманным, поскольку с приходом каждого нового поколения их приходится, так сказать, писать и переписывать заново.

Оригинальная публикация: Brotherhood

Комментариев нет:

Отправить комментарий