В очках и в куцей шинели: еврейские герои в советских фильмах о войне

Евреи в советском кинематографе — да и позже, уже в российском, — чаще встречались в титрах, чем в сюжетах. Это касается и фильмов о войне. Если попадались в них еврейские персонажи, то скорее среди жертв, а не фронтовиков, которых было так мало, что все наперечет.

Евреи — люди лихие,

Они солдаты плохие, —

с горькой иронией писал фронтовик и поэт Борис Слуцкий, воспроизводя вечный антисемитский стереотип.

И дальше его знаменитые строки:

Иван воюет в окопе,

Абрам торгует в рабкопе.

Я все это слышал с детства…

Это так или иначе с детства слышали все, кто вырос в СССР. Снисходительная реплика Александра Довженко в ответ на тост Соломона Михоэлса «Лехаим!», произнесенный в Ташкенте во время войны («В вашей любви к жизни, вот в этом сытном панегирике я вижу обыкновенную боязнь смерти. С ней не повоюешь, с ней побежишь в Ташкент», — сказал Довженко), убедительно иллюстрирует миф о якобы отсутствовавшем в довоенном СССР антисемитизме. Довженко сам, заметим, был в тот момент в эвакуации, но издевательское клеймо «Ташкентский фронт» прилеплялось только к семитам.

Евреи — в представлении большинства населения стран, где они живут, за исключением Израиля, — могут быть банкирами, торговцами, издателями, деятелями искусств, врачами. Жертвами, наконец. Но не воинами, способными побеждать. И когда Израиль сразу после своего создания начал побеждать врагов, мир не пришел в восторг. А СССР отреагировал ростом государственного антисемитизма, который незамедлительно нашел отражение и в «важнейшем из искусств».

Но бывали исключения из этой «нормы» советской жизни. И евреи‑солдаты на отечественном экране стали появляться еще во время войны.

Отцы победы

В «Жди меня» Александра Столпера и Бориса Иванова — невероятно популярной в годы войны сентиментально‑патриотической мелодраме, снятой в 1943 году по мотивам одноименного стихотворения Константина Симонова, — трое главных персонажей — это героический летчик Николай Ермолов, его жена‑красавица Лиза и его ближайший друг, фотокорреспондент Мишка Вайнштейн. Через Мишку летчик, оказавшись в тылу врага, передает жене (которую сыграла Валентина Серова) записку: «Жди, вернусь». Мишка приносит ей эту записку и скорбную весть о якобы погибшем муже. И именно друг Мишка находит его, живого, в партизанском отряде — а сам погибает. Дальше уже жизнь счастливой пары продолжается без него. Выглядит так, будто «еврей сделал свое дело, еврей может уйти».

Между тем прототипа Михаила Вайнштейна звали Михаилом Бернштейном, и был он действительно военным фотокорреспондентом: Симонов подружился с ним на Халхин‑Голе. Бесстрашие Вайнштейна в Великую Отечественную стало легендарным, сам маршал Жуков называл его «вездесущим». В 1942‑м он попал в окружение под Харьковом и должен был вылететь из котла на последнем самолете: Бернштейну как фотокору «Красной звезды» было обеспечено место. Но он уступил его то ли раненому солдату, то ли какой‑то женщине. А сам погиб.

Присутствие такого Мишки в фильме поражало даже много лет спустя: еврей‑герой — это же немыслимо! Тем более такой обаятельный и любимый зрителями, сыгранный Львом Свердлиным: он в этом фильме, пожалуй, самый живой и, видимо, один из двух в советском военном кино евреев‑протагонистов.

Второй — Марк Бернес в героической комедии Леонида Лукова «Два бойца», снятой по повести Льва Славина.

Поразительно, что вышли фильмы почти одновременно, осенью 1943‑го, и до конца войны уже больше ни одного героя‑еврея в кино не появилось, а там и Сталин произнес свой знаменитый тост, открыв охоту на инородцев.

В «Двух бойцах» добродушный сибирский увалень Саша (его играл замечательный Борис Андреев) и щуплый язвительный одессит Аркаша (Марк Бернес) вместе, как пара клоунов, «ведут» весь фильм. «Одессит» тут, конечно, эвфемизм еврея, но и в фамилии Аркаши — Дзюбин — зашифровано его происхождение: ведь это настоящая фамилия Эдуарда Багрицкого, одесского еврея. Кто знал, тот понял.

Музыка тоже работает на Дзюбина: в этом фильме Бернес впервые спел «Шаланды, полные кефали» и «Темную ночь».

Не та интонация

Следующих евреев‑солдат на экран принесло «оттепельное» кино, начиная с «Солдат» 1956 года.

На всех этапах съемочного процесса создатель фильма режиссер Александр Иванов встречал сопротивление военных в высоких чинах, с которыми требовалось согласовывать каждый шаг. Политуправление армии сценарий запретило, но сценарная группа «Ленфильма» на свой страх и риск запрет скрыла. И дело было не в еврейском персонаже, а в общей интонации: это кино о войне, а не о победе, об отступлениях и потерях, о вранье и подлости штабного начальства, которому наплевать на солдат. И единственным, кто в аду войны осмеливается сказать в лицо преступному начальнику штаба все, что думает, оказывается лейтенант Фарбер, сыгранный никому еще тогда неизвестным Иннокентием Смоктуновским. Его Фарбер — первый в отечественном кино интеллигент на войне. И явно это тот герой, с которым автору есть о чем поговорить.

А автором сценария и литературного первоисточника — знаменитой, удостоенной Сталинской премии повести «В окопах Сталинграда», — был Виктор Некрасов. Он и спасал всякий раз ситуацию с этим фильмом.

Киевлянин Некрасов, много лет боровшийся за увековечивание памяти жертв Бабьего Яра, придумал — или, скорее, вспомнил из своего прошлого — такого Фарбера: аспиранта мехмата, очень близорукого, добровольно ушедшего на фронт.

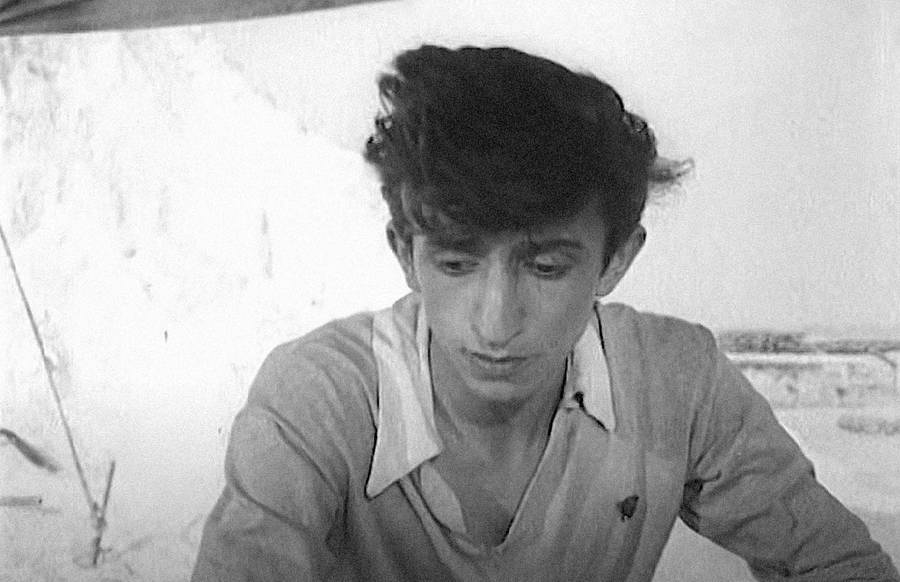

Уже выкинутый советской властью из страны, живущий в Париже Некрасов посвятил «другу Кеше» эссе, опубликованное в 1984 году в «Новом русском слове». Он рассказывает, как искали и долго не могли найти актера на эту роль и «как вдруг на экране появился — я ахнул! — тот самый, тютелька в тютельку, мною придуманный, мною написанный, застенчивый, растерянный, в короткой шинели, с болтающейся обмоткой, немыслимо городской, абсолютно невоенный лейтенант, в сползающих с носа очках». Очки потом, конечно, разбились.

Некрасов со Смоктуновским единственные в съемочной группе прошли войну.

Смоктунович (настоящая фамилия актера) был из ссыльных поляков . Отец его на фронте пропал без вести, а сам он попал в плен, бежал, прятался в украинской семье, потом был в партизанах, освобождал Варшаву.

Из‑за плена он, по счастью, арестован не был, но как неблагонадежный не мог жить в 39 крупнейших городах. И он отправился на север — дальше не сошлют. Играл в Заполярье вместе с артистами‑зэками — среди них был и Георгий Жженов.

Во время борьбы с космополитами директор театра потребовал от него изменить фамилию: Смоктунович превратился в Смоктуновского.

Он и потом поступал как герой: в 1966‑м подписал письмо 25 деятелей науки и культуры, обращенное к Л. И. Брежневу, против реабилитации Сталина. В числе подписантов были тот же Виктор Некрасов, академики Тамм, Арцимович, Капица, Сахаров, Олег Ефремов и Георгий Товстоногов.

Последнему как раз он обязан карьерой: в 1956‑м на просмотре фильма «Солдаты» в Доме кино главный режиссер ленинградского БДТ Товстоногов, искавший артиста на главную роль в спектакле «Идиот», сказал про Смоктуновского, что у него глаза князя Мышкина.

Застенчивые герои

В советских фильмах можно было снимать актеров‑евреев — но не демонстрировать героев‑евреев. Так в 1958 году Иосифу Хейфицу, собравшемуся экранизировать Юрия Германа (кинофильм «Дорогой мой человек»), не позволили назвать настоящим именем героиню, возглавлявшую военный госпиталь и ставшую учителем в профессии для главного героя (его играл Алексей Баталов). Пришлось переделывать еврейку в армянку — Ашхен Аганян. Хотя сыгравшая эту роль Цецилия Мансурова постаралась объяснить зрителям, кто есть кто.

На исходе «оттепели» Наум Бирман снимает «Хронику пикирующего бомбардировщика» (1967) — про фронтовые будни экипажа самолета, в котором все как на подбор интеллигенты, представители самых мирных профессий: школьный учитель Архипцев (Геннадий Сайфулин) — первый пилот, художник Женя Соболевский (Олег Даль) — стрелок‑радист, подающий надежды скрипач Веня Гуревич (Лев Вайнштейн) — штурман. Выполняя задание по разведке, они не вернулись из боя, протаранив немецкий аэродром со стоящими на нем истребителями и повторив подвиг Гастелло.

Скромной, застенчивой картиной назвал этот фильм Мирон Черненко, историк кино и автор книги «Красная звезда, желтая звезда» — уникального исследования кинематографической истории еврейства в России в XX веке. Об обаятельном талантливом Льве Вайнштейне он пишет в своей книге, что тот впоследствии ушел из кинематографа «из‑за полной бесперспективности дальнейшего в нем пребывания». Благосклонно принятая критикой, «Хроника пикирующего бомбардировщика» получила лишь вторую категорию, прошла вторым экраном и с невнятной мотивировкой была быстро снята с проката. По телевизору ее тоже показывали нечасто: слишком много было в ней недопустимых в брежневские времена «но».

И тем не менее в 1972 году Станислав Ростоцкий рискнул снять «А зори здесь тихие» по одноименной повести Бориса Васильева. Оба — режиссер и писатель — были фронтовиками, оба имели еврейские корни и стремились рассказать правду в истории про пятерых девушек, отправившихся на боевое задание.

Одна из них — Соня Гурвич, сыгранная Ириной Долгановой, еврейка.

Юрий Любимов, в те же годы поставивший спектакль по этой повести в Театре на Таганке, в истории героинь пошел дальше авторов фильма: у него в Сониных воспоминаниях были родители, и таким образом рассказывалась вся ее жизнь. В версии Ростоцкого в видениях Сони появляется возлюбленный — тоже узнаваемый еврейский персонаж.

Кто увидит, тот поймет

Когда невозможно было протащить на экран главных еврейских героев, режиссеры протаскивали их в эпизодах и небольших ролях, ничего не объясняя: по принципу кто увидит, тот поймет.

Мы не знаем наверняка, кем был младший лейтенант Крамин в фильме Петра Фоменко «На всю оставшуюся жизнь» (1975), приуроченном к 30‑летию Победы. Это ода врачам санитарных поездов и очень достойная, местами гениальная экранизация «Спутников» Веры Пановой.

Понятно, что Петр Наумович не мог как‑то не отметить «своих». Крамина — обездвиженного после ранения, лежачего, — играет Валентин Гафт. Играет одними глазами, повторяя одно и то же: «Прелестно…» — и мы все понимаем.

В легендарном «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина (1979) мы видим старика Михал Михалыча, соседа Шарапова по коммуналке. Этому старику доверены главные слова о том, что не карательные органы победят преступность, а милосердие — ведь и роман братьев Вайнеров, по которому снята картина, называется «Эра милосердия». Понятно, кто этот старик, поэтому и играет его Зиновий Гердт. Его персонаж в силу возраста не воевал — но воевал и погиб сын Михал Михалыча, талантливый мальчик, студент консерватории…

Такими талантливыми мальчиками попали на фронт и сам Гердт, чудом выживший, и его юные друзья‑соратники по Арбузовской театральной студии — Павел Коган и Всеволод Багрицкий, не вернувшиеся с войны.

Наконец, был еще один режиссер в советском кино, у которого что ни фильм, то евреи — необязательно в главных ролях, но всегда заметных. Это Михаил Калик. Он признавался, что не делал специально «еврейских» фильмов, но они в нем «жили, как живет в каждом человеке образ его народа, не потому что он националист — а потому что это часть его существа. Это выплескивается, как нечто сокровенное».

В 1961‑м его сокровенное выплеснулось в картине «Человек идет за солнцем» — одном из «оттепельных» шедевров. Там даже нет толком сюжета, но есть мальчик, о котором нам ничего неизвестно, однако сыгравший мальчика Ника Кримнус не оставляет сомнений относительно происхождения героя. А главный урок жизни мальчику преподает кто? Безногий чистильщик сапог, еврей, инвалид войны.

Через три года Калик снимет «До свидания, мальчики» по одноименной повести Бориса Балтера. Здесь войны еще нет, но все дышит ее скорым началом, война висит в воздухе. На войну, скорее всего, отправится жестянщик, сыгранный Ефимом Копеляном. Там же окажется троица главных героев. Один из них, Сашка (Николай Досталь), готовит себя к врачебной деятельности, и весь колорит его семьи — шумного еврейского семейства, живущего на юге, в приморском городе, — перед нами.

Участь всех заведомо решена. Выживет один — чтобы донести до нас истории своих друзей. От его имени ведется рассказ, и он напишет в последних титрах, что Мишка погибнет подо Ржевом, а Сашка будет посмертно реабилитирован. Тот самый Сашка, который в фильме собирается в медицинскую академию и явно успеет повоевать, потом погибнет — и не на фронте, а именно потому что врач.

Комментариев нет:

Отправить комментарий