Революционное представление Ребе о еврейском искусстве

Материал любезно предоставлен Chabad.org

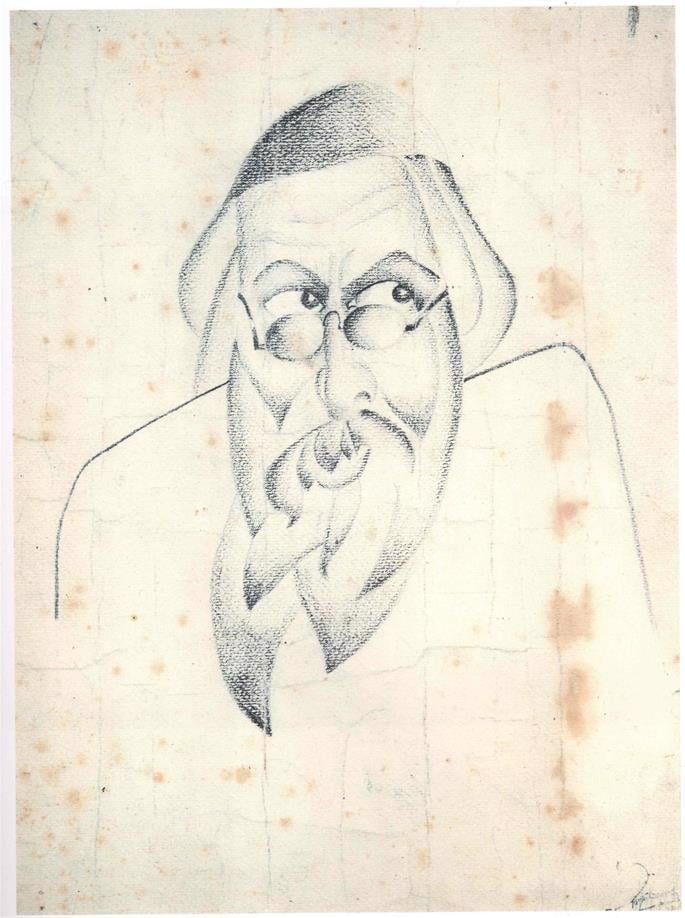

Гендель Либерман был художником. Он родился в 1901 году в семье любавичских хасидов в местечке Плещеницы (в ту пору это была Российская империя), в детстве рисовал на клочках бумаги, на страницах своего сидура и Хумаша. Рано лишился отца, в 12 лет был отправлен учиться в Любавичи: это местечко без малого век оставалось центром движения Хабад. Талант живописца, с детства отличавший Либермана, продолжал развиваться и там .

То было время великого духовного и политического подъема во всей Восточной Европе: многие молодые евреи рвали с традиционной еврейской жизнью, соблазнившись культурой авангарда, политическим радикализмом и обещанием утопического нового мира. Ешиву в Любавичах основали в 1897 году как бастион, защищавший от этой революционной волны; на артистические наклонности Либермана там смотрели косо. Опасения ешивы оказались небеспочвенными: Гендель обнаружил, что его «влечет внешний мир, манит с каждым днем все сильней» .

«Противоречие было глубоким и на первый взгляд фундаментальным», — вспоминал Хейшке Дубровский, писатель‑хасид. Генделю «эта дилемма казалась неразрешимой: нужно или оставаться хасидом, или отречься от еврейской традиции и уйти во “внешний” мир». Несколько раз он бежал из Любавичей, но мать неизменно его возвращала.

В конце концов Либерман все же покинул ешиву, к 1920 году он уже учился живописи в Москве. В течение нескольких лет Гендель женился, обзавелся детьми и изо всех сил старался обеспечивать семью. 1927 год стал переломным в его карьере: его эскиз получил первую премию на государственном конкурсе, и на эти средства Либерман смог получить высшее художественное образование.

Либерман делал успехи. Его работы выставляли в Третьяковской галерее. Но с началом Великой Отечественной войны Либермана отправили на фронт, он несколько раз был ранен. Вернувшись домой, он узнал, что его жену и двух дочерей убили нацисты. От прежней жизни ничего не осталось. Либерман перебрался в Самарканд (туда во время войны эвакуировались многие любавичские хасиды ). В 1946 году в рамках «великого побега» он по поддельным польским документам вместе с другими хабадниками уехал из СССР. На одном из этапов пути, в австрийском лагере для перемещенных лиц, чемодан с работами, которые Либерману удалось вывезти из СССР, потерялся (но впоследствии был найден). «А вместе с ним едва не исчезла и моя последняя причина оставаться в живых», — признавался художник в интервью в 1952 году .

Наконец Либерман очутился в Париже. Жизнь его была разбита, остались только искусство и вера. Либерман отчаянно пытался понять, можно ли их примирить.

Противоречит ли искусство хасидскому образу жизни?

Что за дилемма стояла перед Либерманом? Почему он чувствовал столь сильное противоречие между занятием живописью и жизнью набожного хасида?

Дело в том, что в ту пору не существовало самого понятия «художник‑хасид». Вторая заповедь гласит: «Не делай себе изваяния и никакого изображения того, что вверху на небе, и что внизу на земле, и что в воде, ниже земли» . Этот запрет также описан в Устной Торе и зафиксирован в еврейском законе. Вот основные его положения.

Первое и основное — нельзя создавать или владеть каким‑либо предметом, связанным с идолопоклонством. Таким образом, все, что имеет отношение к трехмерным изображениям, строго запрещено; барельеф или скульптура не должны изображать четыре лика Б‑жественной колесницы, ангелов или человека в полный рост (бюсты и прочее не в счет). Также недопустимо рисовать солнце, луну и звезды (за исключением образовательных целей) .

Эти ограничения существенны и сами по себе, и еще потому, что бóльшую часть истории человечества живописью и особенно скульптурой занимались идолопоклонники, они поставили их на службу чужим религиям, так что искусство ассоциировалось преимущественно с ними . Вот почему евреи не считали изобразительное искусство высшей формой культурного самовыражения, хотя и занимались ремеслами, и создавали церемониальные предметы, строили и украшали синагоги. Высшей формой культурного самовыражения для евреев всегда оставалось слово. Самый ценный вклад в мировую культуру мы внесли посредством науки и литературы, а не мольберта и кисти. В конце концов, мы ведь «народ Книги».

Но в XIX столетии в результате эмансипации и открывшихся перед евреями новых культурных возможностей среди нас начали появляться и художники. И этот процесс таил в себе угрозу не меньшую, чем некогда эллинизация и прочие виды отступничества. Если еврей становился художником или скульптором — во Франкфурте в 1800‑х или в Париже в 1900‑х, — он, как правило, отходил от своей религии и уже к ней не возвращался, поскольку становился частью иной культурной среды. «Некоторые даже принимали христианство — чтобы воспользоваться новыми возможностями, открывавшимися перед ними, или просто не отличаться от большинства… Но даже у многих из тех, кто не пошел на эту крайнюю меру, связь с религией ослабла, и традиционному еврейскому образованию они предпочли образование обычное, светское» .

Примерно так обстояли дела до конца Второй мировой войны. Вследствие секуляризации общества занятие изобразительным искусством уже не считалось вероотступничеством. Но, учитывая отрицательные исторические ассоциации, оставалось чуждым духу иудаизма. Соблюдающей молодежи (будь то юношам или девушкам) заниматься искусством не след, и оно уж конечно не может считаться приемлемой формой служения Всемогущему Б‑гу.

Но Ребе, рабби Менахем‑Мендл Шнеерсон, да будет благословенна его память, на основе классических еврейских источников сформулировал новое понимание роли изобразительного искусства в иудаизме.

Со времен Бааль‑Шем‑Това, объяснил Ребе, хасидское движение подчеркивало важность исполнения Г‑сподней заповеди «во всех путях твоих познавай (волю) Его» . А это значит, писал Ребе в 1960 году одному еврею‑художнику, что «все обыденные стороны материальной жизни, в том числе еду, питье и т. п., а также, разумеется, стороны, связанные с чувственным восприятием, то есть искусство и т. п., можно и нужно переводить на более высокий духовный уровень, если подходить к ним в соответствии с Законом Моисея…»

Вопреки утверждению, что религиозному еврею запрещено создавать какие‑либо произведения искусства, Ребе учил, что Б‑г наделяет человека индивидуальными талантами и творческими способностями, и благодаря этому каждый из нас может положительно повлиять на свое окружение. И хотя в искусстве есть свои тонкости, если бы Б‑г не хотел, чтобы мы служили Ему в том числе и посредством искусства, Он запретил бы его.

«У художника, как мужчины, так и женщины, есть масса возможностей в полной мере использовать свои таланты, не преступая законы Торы, то есть Тору жизни, правила жизни в этом мире — жизни, которая должна быть во всех смыслах достойна своего названия, — писал Ребе в конце 1960‑х годов одной молодой женщине. — Напротив, изобразительное искусство способно прибавить воодушевления, углубить понимание жизни в целом и слов израильского сочинителя псалмов [царя Давида] в частности — “как величественны дела Твои, Г‑споди”, “как многочисленны дела Твои, Г‑споди”. И таким чудесным образом взрастить в себе преклонение, благоговение и священный трепет перед Создателем» .

У мира еврейского были свои причины сторониться высокого искусства, но и мир внешний видел в этом имманентный конфликт. Если искусство обязано служить искренним и свободным выражением души своего творца, разве может оно подчиняться каким бы то ни было законам, в частности тем, которые установлены в Торе? Не окажутся ли произведения искусства, созданные соблюдающим евреем (и тем более рьяным хасидом), слишком дидактическими, даже пропагандистскими для того, чтобы их можно было считать настоящим искусством?

И действительно, в 1970‑х годах, когда хасиды с одобрения Ребе активно создавали и экспонировали произведения искусства, общество по‑прежнему смотрело на них в лучшем случае как на диковинку. «Разве этим суровым, унылого вида людям позволено предаваться столь красочному занятию?» — вопрошал нью‑йоркский еженедельник Village Voice . Вопрос несерьезный, но за ним таилось глубокое недоумение: разве так называемое «хасидское искусство» по определению не оксюморон?

Как мы вскоре увидим, Ребе развеял это недоумение. Ограничения, установленные Торой, неустанно растолковывал он, ни в коей мере не ослабляют художника‑еврея. И даже более того — служат ему или ей залогом успеха.

Новый свет новой эры

Истоки нового отношения Ребе к искусству коренились в истории хасидизма: с самого своего возникновения он служил колыбелью передовой мысли.

В 1736 году, после многолетней негласной работы среди сломленных духом и угнетенных евреев Восточной Европы, святой рабби Исраэль Бааль‑Шем‑Тов начал открыто пропагандировать новое учение — хасидизм. Он подчеркивал важность радости, искренности, единства, вдохнул новую жизнь во все аспекты еврейской жизни. Каждое слово Торы, молитвы, даже обычной беседы можно наполнить чистым и благотворным светом. И каждое человеческое занятие, пусть самое приземленное, отныне могло стать мистическим связующим звеном меж Б‑гом и творением.

Новое хасидское учение распространилось по всей Европе, оно притягивало как людей образованных и благочестивых, так и самых простых — мелких лавочников, земледельцев, сапожников. «До прихода моего духовного отца, Бааль‑Шем‑Това, мир был подобен сумеречному, лишенному солнца дому, — заметил однажды рабби Шнеур‑Залман из Ляд, основатель движения Хабад‑Любавич. — И хотя у тех, кто изучал Тору, “в жилищах горел свет”, для людей заурядных (и тем более неграмотных) мир был подобен дому, погруженному во мрак — пока не пришел Бааль‑Шем‑Тов и не “стал светочем”» .

Прежде многие полагали, что единственный достойный способ послужить Б‑гу — изучение Торы, удел немногих счастливцев. Но благодаря хасидизму достичь духовного величия стало возможным также через молитву, повествование и песню . Миснагдим, исконных противников хасидизма, считали высокомерными, чопорными и угрюмыми. Хасидим же были полны жизни и созидательной силы — экстатическое братство, с радостью искавшее Б‑га и в духовном, и в материальном. Их пылкий творческий дух проявлялся во всем. Несколько веков спустя уроженец Лиозно Марк Шагал, выросший в среде хасидов Хабада (их тогда на территории нынешней Белоруссии было большинство), делил художников на миснагдим и хасидим. Выходя в 1930 году из дома берлинского художника Макса Либермана, немецкого еврея, Шагал повернулся и сказал жене: «Либерман и его поколение были миснагдим в искусстве. Новое же искусство среди евреев началось с хасидим» .

Хасидизм осмысляет искусство как исключительно действенное и Б‑гоугодное средство выражения. «Мой тесть [шестой Ребе, рабби Йосеф‑Ицхак Шнеерсон, да будет благословенна его память] в разговорах не раз упоминал о том, что работы признанных мастеров производили на его отца, Ребе [рабби Шалома‑Дов‑Бера из Любавичей], сильное впечатление и наводили на глубокие мысли. До такой степени, что всякий раз, когда ему случалось оказаться в Париже, он проводил несколько часов в Лувре — и это при том, что, как известно, каждое мгновение его жизни было драгоценно». Позже рабби Шалом‑Дов‑Бер рассказывал своему сыну и преемнику рабби Йосефу‑Ицхаку о понятиях хасидизма, пришедших ему на ум, когда он любовался этими полотнами .

Для Ребе Америка заключала в себе новые возможности . Он прибыл в Нью‑Йорк летом 1941 года из оккупированной нацистами Европы и сразу же возглавил «Меркоз ле‑иньёней хинух», образовательную организацию Хабада, незадолго до этого созданную шестым Ребе. Вскоре Ребе поручил юному художнику Михелю Шварцу нарисовать иллюстрации к детским книгам, изданием которых ведал Ребе, и придумать логотипы Хабада . Однажды Ребе попросил его придумать персонажа, о котором можно было бы сочинять приключенческие рассказы. «Я живо помню, что Ребе просил что‑то вроде “чтобы он выглядел как Дик Трейси”, — писал Шварц. — Я до сих пор слышу его слова: “Эс зуль ойсзеен ви Дик Трейси”».

«Иллюстрация, по мнению Ребе, была совершенно необходима для того, чтобы у детей сложился зрительный образ словесного творчества», — пояснял Шварц. Высокое искусство (а Шварц занимался и им) лишь следующая ступень, средство, благодаря которому взрослые без слов постигают более глубокую истину о себе и окружающем мире.

10 швата 5711 года (17 января 1951 года), в первую годовщину смерти рабби Йосефа‑Ицхака, Ребе официально возглавил Хабад. В самой первой своей хасидской речи, «Бати легани», он объявил: миссия нынешнего поколения заключается в том, чтобы отыскать в мире земном сад Б‑жий. И для этого каждый человек должен задействовать свои уникальные умения и пристрастия. «И действительно, — говорил Ребе в той первой речи, — обиталище, созданное для Б‑га в этом мире посредством подчинения и преобразования материального, — [чтобы Творец мог сказать:] “Пришел Я в сад Мой” — важнее [того, которое существовало] до первородного греха [древа познания]» .

Этот принцип, сформулированный Ребе, ознаменовал новую эпоху еврейской жизни и объясняет его отношение ко многим ее аспектам. Искусство, суть которого заключается в способности человека преобразовывать материальный мир, показывает, как Ребе применял этот принцип на практике.

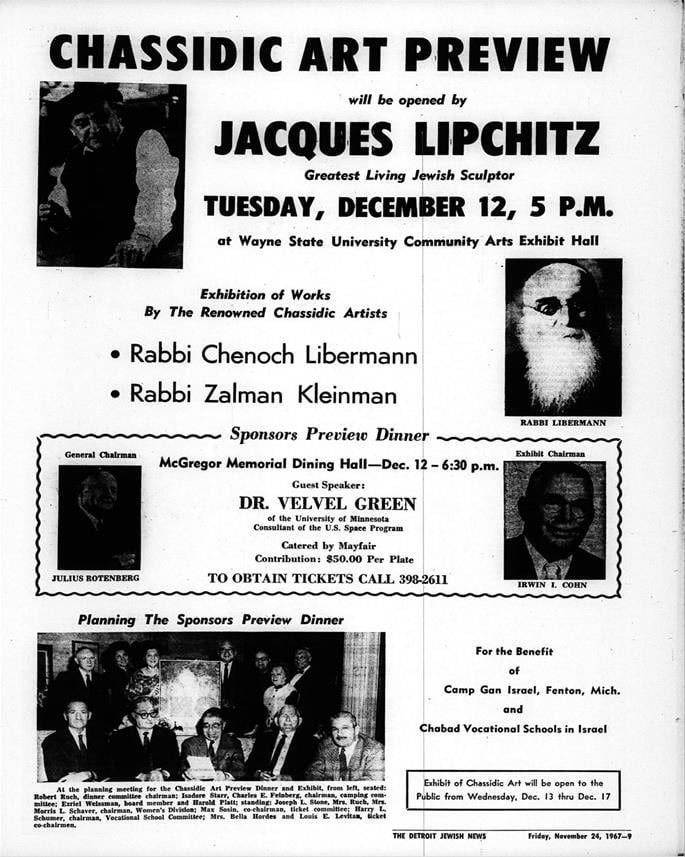

«Те, кому Б‑г даровал талант — в скульптуре, живописи или прочих сферах изобразительного искусства, — с помощью неодушевленных предметов, будь то кисти, краски, холсты, дерево или камень и т. п., созидают живое; это честь и счастье, — писал Ребе в 1967 году организаторам выставки хасидского искусства в Университете Уэйна в Детройте. — В более глубоком смысле они до известной степени претворяют материальное в духовное…»

Это было не что иное, как революция в еврейской мысли и жизни. И не случайно, что совершил ее Ребе именно в Новом Свете. «Заставить американских евреев что‑либо делать нельзя, — сказал он однажды писателю Герману Вуку, — а вот научить их можно чему угодно» . Заставить — значит принудить, подчинить своей воле, изменить природу того, кого заставляют. Тот же, кто учит, напротив, терпеливо раскрывает потенциал ученика, его истинную сущность. В письме 1951 года неизвестному художнику, пребывающему в депрессии (считается, что это ответ на письмо того самого Либермана, о котором мы упоминали выше, — он тогда жил в Лондоне), Ребе делится тем же наблюдением об искусстве:

Главный талант художника — умение отстраниться от внешнего и, игнорируя видимость, всмотреться внутрь, постичь сущность вещи и выразить ее в своем творчестве. Художник показывает предмет таким, каким его прежде не видел никто, поскольку второстепенные мелочи заслоняли его содержание. Художник раскрывает суть вещи, которую изображает, и те, кто смотрит на полотно, воспринимают ее в ином, более истинном свете, осознают, что прежде толком не понимали ее.

Художник не навязывает действительности свое представление о ней — он, скорее, обнажает ее суть. Хасидут учит, что такова роль каждого еврея, об этом же пишет и Ребе:

И это одна из основ служения человека Творцу. Наша задача в жизни — коренящаяся в простой вере, что «нет более кроме Него» , — подходить ко всему именно с этих позиций. Всем нам следует стремиться по возможности раскрывать Б‑жественную суть каждой вещи и по мере сил не позволять внешнему ее заслонить…

Искусство — уникальный дар Б‑га, и его, как и все Его творения, необходимо использовать на благо. И это более чем приемлемое призвание для хасида, наделенного талантом художника: этот талант можно сопрягать с духовной работой — стремлением раскрывать сущность Б‑га в явлениях тварного мира.

Замысел нового жанра

Возглавив Хабад, Ребе с первых дней принялся готовить почву для создания нового жанра — назовем его «хасидским искусством».

Для этого он убеждал художников‑евреев, причем не только хасидов, совершенствовать свои умения и с помощью своих талантов делиться с людьми своим представлением о еврейской жизни — так, как ее можно изобразить лишь посредством искусства . В 1952 году Либерман поселился в Бруклине и вскоре удостоился встречи с Ребе наедине. «У каждого человека на свете своя задача, — сказал ему Ребе. — У вас талант… так используйте же его. Используйте его для того, чтобы убеждать евреев возвращаться к иудаизму. В прежние времена изобразительное искусство действительно не считали приемлемым средством для достижения этой цели. Но теперь все иначе. И это ваш путь» .

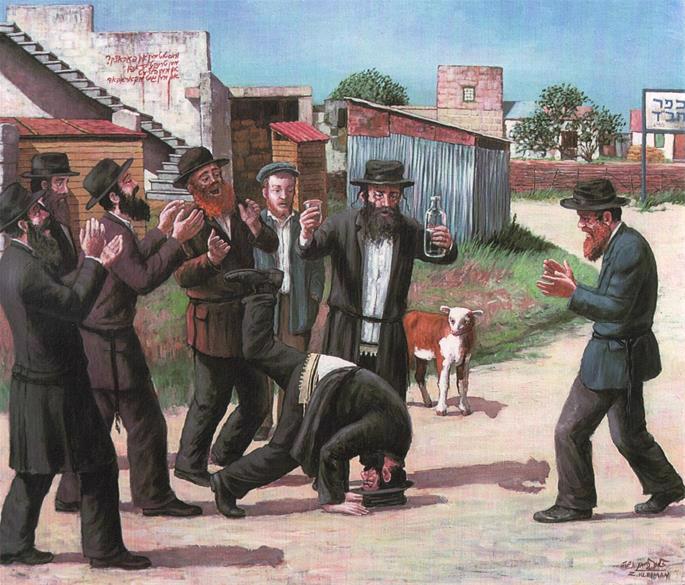

Другим хасидским художником, кого Ребе взял под свое покровительство, был Залман Клейнман. Он родился в 1933 году в Ленинграде. Клейнмана, как и старших его товарищей, привлекало всё, что связано с искусством: живопись, графика, даже просто краска. По его воспоминаниям, шестилетним мальчишкой он завороженно следил за тем, как их управдом перед 1 мая красит двери их подъезда красной краской .

Родители Клейнмана, польские евреи, ставшие любавичскими хасидами, поскольку с приходом советской власти других религиозных общин в стране не осталось, погибли во время блокады Ленинграда. Залмана и двух его сестер взяли на воспитание рабби Нохум‑Шмарьяу и Малка Сосонкины в Самарканде, там Залман изучал Тору в подпольной ешиве Хабада . Клейнман, как и Либерман, покинул Советский Союз во время «великого побега», учился в ешиве в Париже, потом в Израиле. На всем протяжении этого длительного пути он не прекращал рисовать.

Сосонкин, на котором лежала ответственность за юного сироту, в начале 1950‑х написал Ребе и поделился сомнениями: мальчик слишком увлечен искусством. А Ребе ответил: необходимо оценить способности Клейнмана, и если выяснится, что у него есть талант, пусть продолжает учебу . Во время службы в израильской армии Клейнман занимался иллюстрацией, к 1956 году вернулся в Кфар‑Хабад, в прессе его называли «художником из хасидского поселения» . Будущий президент Израиля Залман Шазар посетил маленькую студию Клейнмана и пришел в восторг . В следующем году в Кфар‑Хабаде побывал Марк Шагал. Ребе написал ему и спросил, заезжал ли великий художник к Клейнману, а если нет, добавил Ребе, это непременно стоит сделать .

Несколько месяцев спустя Ребе написал Клейнману, сказал, что видел его иллюстрации в израильской прессе и они произвели на него впечатление. В письме Ребе посоветовал Клейнману писать сцены из жизни Кфар‑Хабада, и не только в его нынешнем виде, но и то, как выглядело поселение, когда туда впервые приехали хасиды. «Главное, — писал Ребе, — чтобы иллюстрации оставались такими же простыми, как сейчас. И не верьте тому, кто скажет, что довольно и фотографии, к чему тут еще иллюстрации: иллюстрация, сделанная художником, пусть даже самая реалистичная, несомненно, отличается от фотографии». Как будет показано далее, это не значит, что Ребе считал реализм наиболее приемлемым стилем — Ребе лишь полагал, что этот стиль лучше всего подходит именно Клейнману.

Ребе также советовал Клейнману (как и многим другим художникам) рисовать живых людей, в данном случае хасидов, переживших сталинизм и ныне счастливо обитающих в Кфар‑Хабаде в Земле Израиля. «Нет нужды объяснять, что я имею в виду не только дома и прочее, но в первую очередь иллюстрации жизни Кфара, от самой возвышенной духовной жизни до самой обыденной и приземленной» .

В конце 1950‑х Клейнман уехал в Париж учиться на художника. Там он познакомился со своей будущей женой и сыграл с ней свадьбу. Вскоре супруги перебрались в Нью‑Йорк. Клейнман работал иллюстратором, прославился как художник. Ребе в ту пору уговаривал и его, и Либермана устраивать выставки своих работ. Картины Либермана экспонировали в прославленных галереях, в том числе в «Доме Дювина» в Манхэттене. Художник не раз упоминал о том, что без активной поддержки и благословений Ребе ничего этого не было бы .

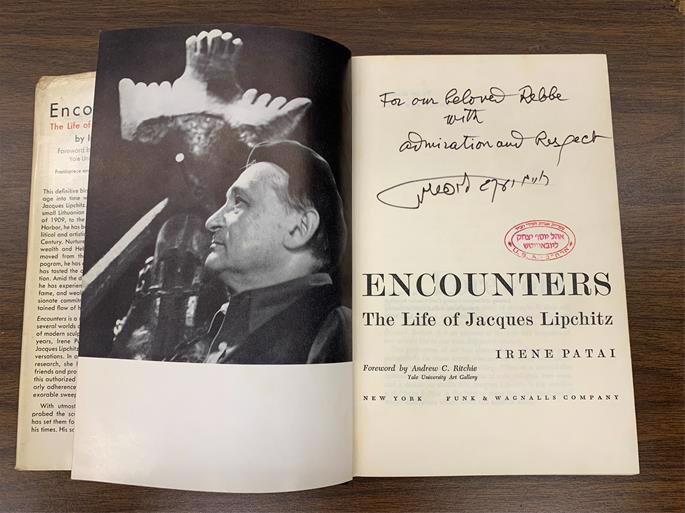

1967 год ознаменовало важное событие: мичиганское подразделение Хабада провело выставку хасидского искусства в Университете Уэйна. На выставке были представлены в том числе работы Клейнмана и Либермана (это ему Ребе прислал письмо, о котором шла речь выше). Открывал выставку всемирно известный еврейский скульптор Жак Липшиц, они с женой по такому случаю специально приехали из Детройта . Сотрудник секретариата Ребе рабби Йеуда Кринский, также с женой, прилетел на открытие выставки. Все это — по распоряжению Ребе и с его прямого благословения .

Такие же выставки хасидского искусства прошли в Филадельфии и Лос‑Анджелесе. А в 1977 году состоялась эпохальная экспозиция хасидского искусства в Бруклинском музее. На ней были представлены работы Клейнмана, Либермана, Рафаэля Эйзенберга, Яакова Моше Шласса, Михоэля Мучника. Выставка «Хасидские художники в Бруклине» продолжалась шесть недель, ее посетили 10 тыс. человек. В том же году в бруклинском районе Краун‑Хайтс открыл свои двери Институт хасидского искусства (Chassidic Art Institute, CHAI) . Сегодня CHAI, первая хасидская художественная галерея в истории, помогает молодым художникам‑хасидам, проводит выставки и продает работы корифеев жанра. Ребе лично пожертвовал средства на создание галереи и неоднократно разными способами выражал ей свою поддержку .

«Художники, с которыми мы работали, получали отзывы и поощрение Ребе, — сказал Зев Марковиц, он руководит CHAI с момента ее создания. — Ребе всегда очень интересовался художниками, активно им помогал, я видел, что для него это очень важно» .

Хасидское искусство не должно было оставаться уделом немногих избранных. Ребе просил опытных религиозных художников преподавать изобразительное искусство в подобающей обстановке в пределах общины. Так, Либерман годами вел занятия в YM‑YWHA (Ивритской ассоциации молодых мужчин и молодых женщин) в бруклинском районе Уильямсбург. После открытия CHAI Клейнман также преподавал там масляную живопись . Ребе, как правило, отговаривал молодых евреев поступать в нерелигиозные университеты, вольницу же нерелигиозных школ искусств не одобрял особенно. «Школа искусств — не просто место, где преподают изобразительное искусство, — объяснял Ребе одной молодой женщине, которая мечтала учиться в таком заведении, — там своя особенная атмосфера, определенная среда для студентов и преподавателей, несовместимая с духом иудаизма» . Он добавил, что Клейнман и Либерман учились в подобных местах потому лишь, что в их время других и не было. «Но теперь выбор есть», — указал Ребе .

Несколько лет спустя Ребе попросил израильского художника Йоси Розенштейна создать в Израиле «кошерные» школы искусств. По воспоминаниям Розенштейна, Ребе сказал ему: «У многих есть этот дар, и вы обязаны помочь им развивать его в правильном направлении» .

Ребе не только поддерживал художников‑хасидов и помогал создавать инфраструктуру для их успеха, в том числе окружение, где они могли бы выставлять свои работы. Он также приложил немало усилий для того, чтобы о художниках‑хасидах писали СМИ, чтобы публика узнавала об их работах. Яркий пример тому — Либерман, первый, кто объединил два мира, мир искусства и мир хасидизма.

Так, в 1954 году Гершон Кранцлер опубликовал рецензию под названием «Искусство души», посвященную творчеству Либермана. Кранцлер писал, что художник «пытался воссоздать и запечатлеть очарование бедной, но счастливой еврейской жизни в штетле». Кранцлер, социолог, журналист, писатель и педагог, родился в Германии и прибыл в Нью‑Йорк уже после Холокоста. Он близко сошелся с Ребе и Хабадом, за почти сорок лет опубликовал больше дюжины книг в издательствах Хабада Kehot Publication Society и Merkos Publications. Кранцлер отметил, что как художник‑хасид «[Либерман] не просто свидетельствует о том, что утрачено безвозвратно, подобно антропологу, который сохраняет примитивную или своеобразную культуру исчезнувшего племени. Напротив, он стремится выразить ницхиют, измерение вечности в жизни штетла, выходящее за пределы времени и пространства». Оценка, которую Кранцлер дал произведениям Либермана, явно выражает мнение Ребе: надо не просто оплакивать потерянное прошлое, а черпать в нем вдохновение для свершений в настоящем и будущем .

Примечательно, что через шесть дней после приезда в США о Либермане, никому толком не известном бедном художнике, уже написали в газетах . Месяц спустя в газете «Форвертс» вышло интервью с ним. В интервью рассказывалось, что в редакцию газеты в Нижнем Ист‑Сайде художника‑бородача привел идишский писатель и критик Хаим Либерман (не родственник Генделя, а однофамилец). Хаим Либерман хасидом не был, но не был и чужаком в доме номер 770 по Истерн‑Парквей. Вполне возможно, поэтому его и попросили организовать интервью .

Где бы ни оказывался Гендель Либерман, он всюду делился оригинальными соображениями о хасидском искусстве, новом движении, которое на тот момент популяризировал только он. «Согласно хасидской традиции, в душе каждого человека кроется искра, стремящаяся пробиться наружу, — пояснял он в интервью газете “Форвертс”. — Эта Б‑жественная искра обретает свой тикун [исправление], когда человек использует свои земные способности во славу Б‑га и сотворенного Им мира» .

Статья вышла в «Форвертс» 6 февраля 1952 года, по еврейскому календарю 10 швата . Двумя годами ранее в этот день Ребе возглавил Хабад, а через год в этот же день произнес свою первую речь «Бати легани». Совпадение или нет, ясно одно: Ребе провидел рождение уникального нового жанра под названием «хасидское искусство», а Либерман был первым из многих художников, кто претворил этот замысел в действительность .

Но что такое хасидское искусство, каковы его признаки? Кто‑то скажет, что это когда хасиды, мужчины и женщины, рисуют классические сцены из еврейской жизни в штетле. Однако Ребе смотрел на хасидское искусство намного шире. И в последующие десятилетия он сформулировал новую теорию еврейского искусства. Она основывалась на классических еврейских источниках и черпала силы из революционной философии хасидизма.

Благодаря непрерывной помощи и поддержке Ребе то, что некогда представляло собой неразрешимый конфликт для Либермана и таких же, как он, художников, ныне обрело ясность. «Почему бы религиозному еврею не заниматься живописью? — восклицал Либерман в одном интервью в 1976 году. — Он видит, слышит и понимает жизнь. Почему бы ему не поведать об этом миру?»

Донести свою мысль до другого

Залман Клейнман руководствовался наставлениями Ребе и глубоко понимал, что концепция «искусства ради искусства» несовместима с хасидским образом жизни. «Все это очень красиво, оп‑арт, поп‑арт, нон‑арт, но что оно говорит? И кому это важно? — заявил Клейнман в интервью в 1977 году, листая альбом современного искусства. — Эти вещи недолговечны, слишком сырые, слишком второстепенные».

Художник‑хасид живет по иным законам: «Б‑г дал мне талант, вот я и пишу, — продолжал Клейнман. — Но писать — значит выражать какую‑то мысль, вдохновлять других чувствами, которые ощущаешь сам. Картина — не просто кусок холста или дерева с размазанной по нему краской. В ней нет никакой мистики, но когда смотришь на нее, тебе открывается ее внутренний мир. С помощью кисти и красок появляется изображение жизни» .

Либерман также объяснял, что его творчеством движет желание делиться еврейским смыслом, доносить его до другого. «Видите, это Плещеницы, самое важное в них… — пояснял он, указывая на эскиз, изображавший свадьбу, брит, трубление в шофар и седер. — Вот что тогда значило быть евреем: вместе с другими участвовать в этих событиях. Я хочу, чтобы люди знали, понимали и даже ощущали тот тип иудаизма» .

Необходимость — ответственность — выразить нечто высшее свойственна и точке зрения Ребе: можно сказать, что именно в этом и заключается дух хасидского искусства. Подобно тому как художник почувствовал побуждение взяться за дело, ощутить его должен и зритель. «Действительно, — писал Ребе организаторам выставки хасидского искусства в Детройте, — высшая цель экспозиции именно такова. Будем надеяться, что выставка произведет впечатление на посетителей, внушит им высокие чувства и представления об идишкайте, пронизанном духом хасидута, побудит их распространять идишкайт в своем окружении…»

«Либерман как художник уловил самую суть, — сказал мне Марковиц. — Во‑первых, каждый художник должен отличаться оригинальным взглядом на мир. Во‑вторых, у него должно быть чутье. И, наконец, он должен понимать, что делает. Многие пытаются копировать еврейскую церемонию, праздник, что угодно, но если в тебе этого нет, вряд ли твое произведение заденет зрителей за живое».

За те сорок пять лет, что Марковиц популяризирует хасидское искусство, ему часто случалось видеть, как произведение, созданное от души, меняет зрителя. «Порой продаешь работу на еврейскую тему кому‑то, кто не соблюдает, и однажды у него словно щелкает в голове, — сказал Марковиц. — Еврейское полотно способно изменить человека. Может, не сразу, но однажды он станет другим».

Хасидское искусство действительно умеет ясно донести мысль до зрителя, но это вовсе не означает, что оно преимущественно реалистическое. И хотя Либерман известен главным образом благодаря своим колоритным полотнам, созданным в стиле наивного реализма, он пробовал себя в самых разных стилях, в том числе в кубизме и абстрактном экспрессионизме. Вдохновляясь исключительно своей палитрой, в 1966 году он написал полотно, на котором изобразил разноцветную абстрактную воронку. А закончив безымянную картину, по своему обыкновению показал ее Ребе. Тот посоветовал Либерману не печатать на карточке «Без названия», а озаглавил картину «Творение: прошлое и будущее». Смысл ясен: Ребе хотел, чтобы Либерман дал зрителю подсказку, помог сориентироваться в том, что хотел выразить художник, ведь только тогда полотно способно задеть за живое. Говорят, что из всех работ Либермана Ребе больше всего любил именно эту, «Творение» .

Клейнман и Либерман вкладывали всю душу в полотна со сценами из традиционной еврейской жизни, но это вовсе не означает, что каждый еврейский художник должен рисовать только их. Главное, чтобы он делился со зрителем своим личным, живым, истинно еврейским взглядом на мир, и делился так, чтобы зритель его понимал.

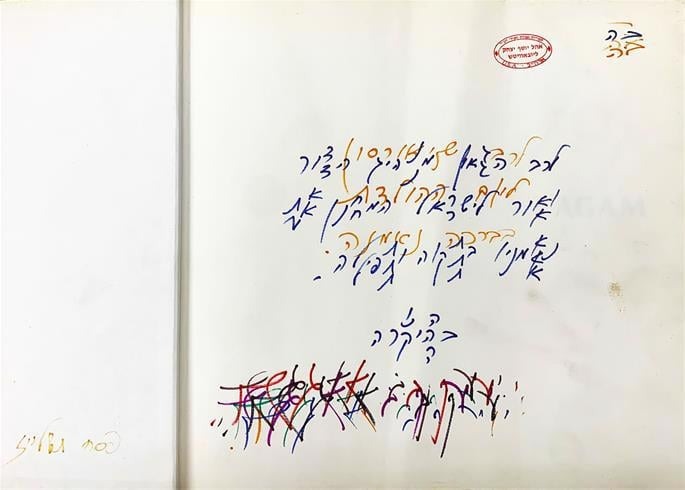

На этом фоне обретают дополнительный смысл высказывания Ребе, свидетельствующие о том, как высоко он ценил хасидское искусство. «Благодарю вас за чудесный альбом, — писал Ребе в 1977 году художнику и скульптору Яакову Агаму, работающему в экспериментальном жанре (Агам прислал Ребе 500‑страничный альбом своих работ) . — Я в этой сфере не специалист, однако ваши работы производят глубокое впечатление даже на человека, который в искусстве толком не разбирается. Но ведь они, разумеется, адресованы не только специалистам» . Ребе уже не первый раз упомянул о том, что не разбирается в искусстве. Важно то, что он подчеркивает: искусство — не только средство самовыражения немногих избранных, но и способ трансцендентного общения с широкой и разномастной публикой .

Агам разделял точку зрения Ребе и осмыслял свои абстрактные динамические работы как попытку передать Единичность Б‑га. «Искусство — зеркало действительности», — писал он, — с его помощью человечество тысячелетиями пыталось уловить свой образ Б‑жественного, высшей действительности. Евреи, как мы уже видели, были категорически против такого применения искусства . По мысли Агама, это неразрывно связано с уникальным видением Б‑га в иудаизме: «Особое значение иудаизма — единичность Б‑га и представление о том, что всё в мире есть Б‑г. Таким образом, еврейское искусство отличается от прочих, поскольку отражает еврейское представление о действительности. Неудивительно, что вторая заповедь… запрещает любые художественные визуальные выражения, поскольку это противоречит тому взгляду на жизнь, который являет собой иудаизм». Агам поясняет, что его собственные произведения — а их невозможно увидеть сразу во всей их целостности, они раскрываются перед зрителем постепенно, — не что иное, как попытка запечатлеть эту самую основную из всех еврейских идей. «В этом смысле мои работы — действительность, не абстракция, поскольку наблюдателю открывается мир «один, но уникальный в своей единичности» .

Агам — между прочим, именно он создал знаменитую менору Хабада на Пятой авеню — подарил альбом своих работ Ребе по случаю его семидесятипятилетия. На обложке он написал красочное посвящение Ребе, тоже в некотором роде произведение искусства. Желтым фломастером Агам начертал на иврите: «Рабби Шнеерсону / По случаю дня его рождения / С истинными благословениями». Синим фломастером — он символизирует тень этих букв «света» — Агам добавляет, строка за строкой: «Досточтимому главе поколения / И свету Израиля, который благословляет / Преданных ему с надеждой и молитвой — с глубоким уважением».

Ребе в ответ приводит в пример игру тени и света, которую Агам изобразил в сердечном своем посвящении. Тень заключает в себе куда более глубокий смысл. «На первый взгляд тень кажется следствием того, что затмевает свет и его источник, — поясняет Ребе. — Однако согласно нашей Торе… которая утверждает, что «всё, что сотворил Создатель в мире Своем, Он сотворил во славу Себе», сюда относится и тень. Это значит, что если некто отводит тени подобающее место в подобающей форме, то тень, как и свет, становится источником положительного влияния» .

И в этом заключен определенный урок, продолжает Ребе: «Даже дни “тени”, дни “сумрака” в нашем физическом и материальном мире, где на первый взгляд теней куда больше, чем света, материя преобладает над духом и т. п., от человека все‑таки требуется исполнить то, ради чего он пришел в этот мир, по слову наших мудрецов, что даже тень должна быть во славу Творца. Напротив, тогда‑то и становится очевидно преимущество света перед тьмой — а это значит, что посредством, и с помощью, и в сочетании с тьмой… во власти человека “превратить тьму в свет”».

Тикун: искусство исправления

Взглянуть на мир глазами художника‑хасида — значит не просто увидеть более глубокий смысл действительности, но и поучаствовать в могущественном мистическом исправлении. В письме 1953 года Ребе упомянул об экстатическом измерении (в каббале оно называется «хая»), о котором «знали наши пророки былых времен». «Сегодня, — писал Ребе, — это измерение находит выражение в тех, кто «удостоился слияния с Б‑гом», или двекут. «И художник, создавая свои произведения, переживает нечто в этом роде» , — заключил Ребе.

Именно по причине этой экстатической силы искусство всегда так манило и манит людей. Они признают его беспрецедентную способность вдохнуть жизнь в безжизненное и зачастую используют его в своих целях — или, что хуже, ставят на службу идолам. Есть ли что омерзительнее отрицания Б‑га в Его собственном мире?

Ребе верил, что этот гигантский неиссякаемый источник творческих сил нельзя отдавать на откуп нечестию и эгоизму. Со времен откровения на горе Синай перед евреями стоит задача возвышать материальное до духовного посредством практических мицвот. Искусство — если, конечно, подходить к нему с правильных позиций — служит олицетворением, даже реализацией этого феномена.

Самый непосредственный призыв к «исправлению» Ребе обратил не к обыкновенному хасиду, а к художнику‑сабре Баруху Нахшону. Он родился и вырос в Хайфе в семье религиозных сионистов. В студенчестве Нахшон как‑то раз оказался на фарбренгене и заслушался нигуном, который пели собравшиеся. С тех пор он связал жизнь с Хабадом. Нахшон был не хасидом, которого влекло искусство, а художником, которого влек хасидут. Он долго переписывался с Ребе и в 1964 году наконец встретился с ним, рассказал историю своей жизни и духовной борьбы. «Годы идут, а искусство так и не исправилось, — сказал ему Ребе, причем глагол “исправляться” передал ивритским словом “тикун”. — Но вы направите его на пусть истинный». Ребе помог Нахшону найти подходящую художественную школу в Нью‑Йорке и в следующие два года выплачивал ему и его семье ежемесячное пособие .

В ту первую встречу Нахшон спросил, что в данном контексте означает понятие «кошер». «Ребе отправил меня посоветоваться с раввином», — вспоминал Нахшон. Он проконсультировался с равом из Краун‑Хайтс Залманом‑Шимоном Дворкиным и рабби Йосефом‑Элияу Хенкиным из иерусалимского района Эзрат‑Тора, и они подробно объяснили ему, что допустимо, а что нет с точки зрения алахи.

Эти алахические принципы относились к тому виду живописи, которой Нахшон мог заниматься (или не заниматься), но равно и к его учебе. Подыскивая себе подходящее учебное заведение, Нахшон познакомился со скульптором Хаимом Гроссом, он предложил Нахшону стипендию на тот курс, который сам вел. Однако Нахшон узнал, что некоторые занятия по причине недостаточной скромности не согласуются с еврейским законом, и отказался. «Молодой человек, — сказал ему Гросс, — Любавичский Ребе разбирается в алахе, а Хаим Гросс разбирается в искусстве». В конце концов Нахшон нашел подходящий курс обучения в нью‑йоркской Школе изобразительных искусств . Несколько лет спустя Нахшон снова встретился с Гроссом, и скульптор признал, что Нахшон был прав. «Вы черпали вдохновение из высших сфер, а потому вас не ограничивают педагогические условности, — сказал ему Гросс. — Вы свободный человек!»

Зимой 1978 года Нахшон (у него тогда были проблемы с деньгами) впервые после учебы приехал из Израиля в Нью‑Йорк. Художник хотел увидеться с Ребе и надеялся продать кое‑какие свои работы. Нахшон спросил Ребе, можно ли показать ему картину‑другую, а Ребе в ответ предложил Нахшону устроить выставку и пообещал, что сам придет на открытие. Выставочное пространство нашлось очень быстро — в доме № 788 по Истерн‑Парквей, в штаб‑квартире Хабада, неподалеку от синагоги Ребе в доме № 770. Ребе провел с Нахшоном сорок пять минут, рассматривал его картины, высказывал мнение о них — случай абсолютно беспрецедентный. Полотна Нахшона, вдохновленные каббалой, полны фантастических духовных символов и не укладываются в стереотипные представления о хасидском искусстве. Они воплощают обширный новый этап становления жанра.

Необходимость донести свою мысль до зрителя Ребе считал центральным элементом в творчестве не только Либермана и Клейнмана, но и Нахшона, сюрреалиста, чей мистический символизм порой непросто понять. На выставке Ребе практически сразу же задал ему вопрос, почему у его картин нет карточек с пояснениями. К концу визита Ребе посоветовал Нахшону указать рядом с картинами их стоимость, чтобы люди могли приобрести его работы, а также рекомендовал изготовить литографии и копии на продажу. «Было бы замечательно напечатать на обороте описание картины, — сказал Ребе, — и еще лучше, если бы вы указали практическое применение реальных мицвот. С помощью изображений тфилин, цицит, шабатних свечей и так далее объяснить картину и связанную с нею мицву».

На прощанье Ребе сказал Нахшону, что, хотя его работы убедительно изображают метафизическую действительность, которую еврей постигает духом, у еврея также есть тело, и художнику не следует упускать из виду физическую, материальную реальность этого мира. Нахшон вдохновлялся возвышенными идеями хасидута. Впоследствии он объяснял, что прежде старался запечатлеть переживаемую им самим тоску по Эйн‑соф (каббалистический термин для бесконечного измерения Б‑жественности), который в конечном счете предшествует любой вселенской действительности и превосходит ее. Нахшон понял слова Ребе в том смысле, что следует вернуть эти поиски в мир земной .

Дополнительные измерения раскрываются в отношениях Ребе со скульптором Жаком Липшицем — если помните, Ребе отправил его в Детройт на открытие выставки хасидского искусства. Хаим‑Яаков Липшиц родился в литовском местечке в составе Российской империи, учился в Париже, где его друзьями и коллегами были в том числе Пикассо и Модильяни (последний в 1916 году написал портрет Липшица и его тогдашней жены). В Нью‑Йорк Липшиц приехал до Второй мировой войны. В 1958 году Липшиц тяжело заболел, и его жена Юлла поспешила к Ребе за благословением. Липшиц чудесным образом поправился и отправился лично поблагодарить Ребе. В дальнейшем скульптор часто бывал у Ребе, они вели обширную и поучительную переписку. Липшиц едва ли не в каждом интервью признавался, что встреча и общение с Ребе стали поворотной точкой его жизни .

Работы Липшица ныне можно найти повсеместно, от Метрополитен‑музея до галереи Тейт. От Липшица, как и от прочих своих художников, Ребе ожидал следующего: «Вы используете ваши таланты на благо нашего еврейского народа и, в частности, наших еврейских ценностей» (цитата из письма 1963 года). И стремление донести свою мысль до зрителя здесь тоже первично. «Существует множество способов, какими еврей может послужить Б‑гу, а служить Ему необходимо во всем, в соответствии с принципом “во всех путях твоих познавай (волю) Его”, — писал Липшицу Ребе. — У вас есть уникальная привилегия служить Ему с помощью своего собственного средства, для определенных кругов это единственное средство узнать хоть что‑то о евреях и иудаизме» .

Ребе подробно высказывал мнение о работах Нахшона — к примеру, попросил его исправить изображение херувимов в Ноевом ковчеге: крылья их были нарисованы по канонам христианской иконографии, а не в соответствии со словами Торы . Отзывы Ребе о работах Липшица были куда более общими. «Главное — отношение и подход, — объяснял ему Ребе. — Коль скоро мы признаем, что такой талант — дар Б‑га и к таланту прилагаются также и указания, то, разумеется, найдется и подобающее средство выражения, созвучное Торе, а следовательно, это обернется благом как для художника, так и для человечества в целом» .

Порой это благо заявляет о себе радикальным способом. В 1959 году Ребе посетили скульптор Эрна Вайль с мужем. Вайль — американская еврейка, родившаяся в Германии; в то время в ее жизни настала пора крутых перемен. С Ребе они беседовали главным образом о работе Вайль над скульптурой Бааль‑Шем‑Това. В январе 1960 года Ребе послал Вайль (и заодно Липшицу) письмо, в котором «позволил себе высказать следующие соображения».

Художник, несомненно, пользуется определенной так называемой «художественной вольностью» и при создании произведений искусства обращается к своему воображению, изображает человека так, как видит и чувствует, особенно если в точности неизвестно, как тот выглядел на самом деле, как в случае с Бааль‑Шем‑Товом, — писал Ребе. — Впрочем, Вы, как я предполагаю, намерены символически воплотить в скульптурном изображении человека определенного мировоззрения, а именно основателя хасидизма. Следовательно… необходимо иметь в виду, что дух хасидизма — вдохновение и экстаз, а также умение даже в простых материальных предметах разглядеть Б‑жественную «искру» и Б‑жественный «свет», их подлинную природу. Подобные представления, пожалуй что, воплотятся в достаточно тонких чертах лица, символизирующих устремление к высокому, духовную глубину и внутреннюю силу, безмятежность и благородство. Бааль‑Шем‑Това можно представить в виде патриарха с длинной бородой и, возможно, густыми пейсами, обрамляющими изящное лицо, и т. п.

Тот факт, что хасидский раввин советовал художнице‑еврейке, как что‑либо изобразить, не говоря уже о том, как изобразить Бааль‑Шем‑Това, не говоря уже о том, что в данном случае речь о женщине‑скульпторе, которая намеревалась воссоздать образ Бешта в трехмерной форме, — все это иначе как революцией не назовешь. В то же время тикун — а Ребе хотел, чтобы художники стремились именно к этому, — в искусстве недостижим посредством либерализации или переосмысления алахи.

Я так подробно останавливаюсь на этом, — писал Ребе Вайль во втором письме, — поскольку предмет обсуждения — искусство, связанное с фундаментальным запретом поклоняться идолам, однако, с другой стороны, если подходить к нему в согласии с законами Торы, оно способно оказать большое влияние на эмоциональную сферу восприимчивого зрителя и вдохновить его. В то же время наша Живая Тора, как известно, учит, что цель не оправдывает средства…

В заключение Ребе поясняет, что, по его опыту, если человек решает «руководствоваться Торой, ему, как правило, найти свою дорогу оказывается куда проще, чем ожидалось, вдобавок ему сопутствуют мир и гармония, о которых он и не мечтал» .

Ребе решительно отговаривал Липшица — переписка на эту тему длилась два с лишним года — дарить свои скульптуры будущему иерусалимскому саду изобразительных искусств Билли Роуз . Такие вещи, как история, эстетика и вкус, не противоречат Торе, учил Ребе: они неотъемлемая часть ее бесконечной мудрости. Соответственно, Ребе пытался втолковать Липшицу, что создавать сад скульптур в Иерусалиме будет неправильно с художественной точки зрения.

«Парк скульптур» в Иерусалиме противоречит самой сути Святого города — святого не только для евреев, но и для неевреев, на протяжении последних 4000 лет, — писал Ребе Липшицу поздней весной 1960 года. — Иерусалим всегда был символом монотеизма, в нем не было резных изображений любых видов и форм. Вам наверняка известно… сколько крови пролили евреи, чтобы отстоять священный статус города, когда римляне попытались превратить его в Элию Капитолину. Таким образом, даже с точки зрения эстетики и искусства публичные выставки подобного рода не только безвкусица, но и подлинный диссонанс» .

Ребе, по сути, стремится втолковать Липшицу, что уж кто‑кто, а он должен понимать: для каждого произведения искусства необходим подобающий контекст. Следуя логике искусства, Иерусалим совершенно не то место, где подобает разбивать сад скульптур . Ребе не хотел, чтобы Липшиц участвовал в проекте создания иерусалимского сада скульптур, потому что это противоречит самой его сути и как человека, и как художника: то и другое лишь часть его подлинной идентичности как еврея. Отрываясь от своей подлинной идентичности, художник‑еврей тем самым проявляет слабость и в конечном счете терпит поражение, тогда как, крепко держась корней, преуспевает и в искусстве, и в жизни .

«Надеюсь, — писал Ребе Липшицу в конце их корреспонденции по поводу сада скульптур, — что в свете сказанного выше вы пересмотрите свою позицию, и пусть Г‑сподь дарует вам долгие годы жизни в здравии и счастье, дабы вы с помощью данных Б‑гом талантов послужили делу традиционного иудаизма, укрепили вечные ценности нашего народа в полной гармонии с Торой, в соответствии с текстами, которые нам случалось обсуждать» .

В скромном и простом кабинете Ребе в доме № 770 не было ни единого предмета искусства, ни одна картина не украшала обшитые деревом стены. Но на полке в квартирке, примыкающей к синагоге, где Ребе с женой, ребецн Хаей‑Мушкой, проводили шабаты и еврейские праздники, стояла одна статуэтка — бронзовая копия произведения Жака Липшица, подарок еврейского скульптора‑экспрессиониста своему Ребе .

Замыкая круг

В первую встречу Жака Липшица с Ребе, продолжавшуюся несколько часов, Ребе попросил скульптора отныне каждый день накладывать тфилин . Липшиц, глубоко тронутый этой встречей, послал Ребе книгу о своем творчестве и копию своей скульптуры «Чудо», а с ними записку.

«Узнав из вашего письма адрес, выполняю свое обещание и посылаю вам тфилин, — ответил Ребе, — надеюсь, отныне вы каждый день станете обращаться к нему в добром здравии еще многие годы». Ссылаясь на то, о чем они с Липшицем говорили при встрече, в письме Ребе вновь подчеркивает практическое значение тфилин, его «всеобъемлющую мицву»: две его части (одну накладывают на руку, вторую на лоб) связывают воедино чувства и разум, то есть человека в целом, в «подчинении Высшему Авторитету, Творцу и Владыке Вселенной…».

Если человек «исполняет волю Б‑га и выстраивает свою жизнь в соответствии с нею», продолжает Ребе, он тем самым «преодолевает пропасть между творением и Творцом, сливается с Ним воедино и одновременно возвышает ту часть мира земного, в которой живет. По сути, в этом и заключается более глубокий смысл всех Г‑сподних заветов, и если человек это понимает, он будет непрестанно стремиться к превосходству сознания над материей, стремиться «одухотворить» грубую материю. Наглядный пример — скульптор и его творчество. Ведь скульптор в гораздо большей степени, чем живописец, имеет дело с бесформенным и примитивным веществом, будь то камень, дерево или металл; именно скульптор придает ему идею и форму, которые принадлежат целиком духовной сфере, он вдыхает жизнь, душу в то, что прежде было лишь куском грубой материи. То же и с творческим даром еврея…»

По Г‑споднему замыслу и благословению мы создаем тфилин, и простая коровья шкура становится материальным воплощением мицвы, Б‑жьей воли. А тфилин, в свою очередь, создает нас — наполняет нашу обыденную действительность высшим смыслом, обязывает нас разумом и душой устремляться к Всевышнему, влечет за собой мицвот. Тем самым он преображает нашу жизнь и жизнь всех, кто нас окружает. Так же и художник: его творчество достигает апогея, если побуждает зрителя исполнять конкретные мицвот — к примеру, накладывать тфилин, и тем самым «преобразует материю в нечто возвышенное и священное» в самом истинном смысле .

Липшиц исправно следовал наставлениям Ребе и до конца своей жизни ежедневно перед молитвой (а молился он по‑французски) накладывал тфилин . Каждому художнику, объяснял он на выставке хасидского искусства в Детройте, приходится ждать, когда на него снизойдет вдохновение — Липшиц назвал его «святым духом». И признался, что ему самому дарует вдохновение тфилин, который он накладывает каждый день . Круг замкнулся.

Таким образом, хасидское искусство не жанр, но дух, культура, которую надлежит распространять в том числе и за пределами хасидских общин. Произведения хасидского искусства созданы художниками, которые в мире земном ищут Б‑га — в благочестии матери и дочери, зажигающих шабатние свечи, в самых обыденных отражениях этой мирской жизни — и находят возможность донести этот Б‑жественный смысл до других . Чтобы увидеть мир таким, какой он есть, художник‑еврей должен принять Тору и восстать против оков природы, отринуть ее поверхностный лоск во имя подлинной сути.

Искусство такого рода обретает дух мицвот, а сами мицвот воплощают преобразующий дух искусства. С этой точки зрения каждый из нас призван быть не только хасидом, но и художником.

Оригинальная публикация: The Rebbe’s Revolutionary Vision for Jewish Art

Комментариев нет:

Отправить комментарий