The New Yorker: Действительно ли я одна из последних родственников литературной легенды?

82 года назад, 19 ноября 1942 года, в Дрогобычском гетто был убит писатель и художник Бруно Шульц

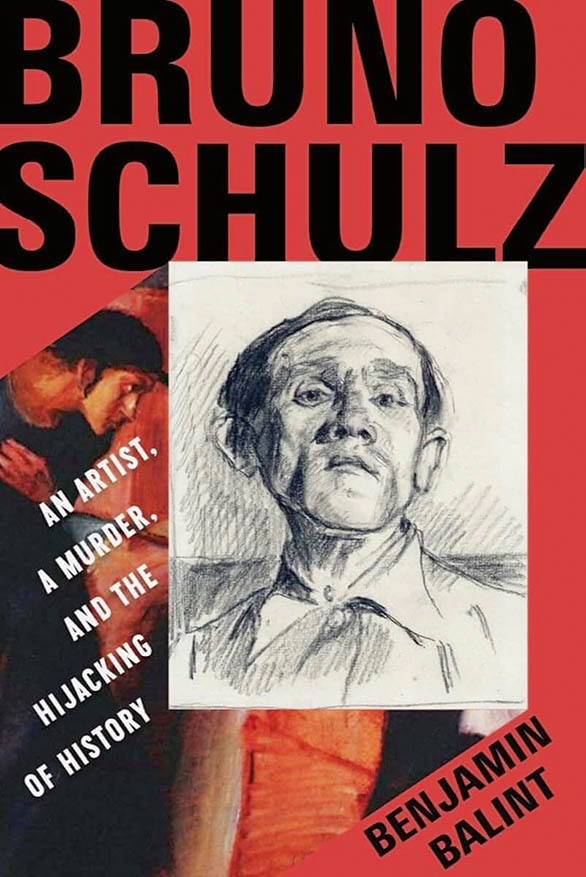

Benjamin Balint

Bruno Schulz: An Artist, a Murder, and the Hijacking of History

[Бруно Шульц: художник, убийство и похищение истории

]W. W. Norton & Company, 2023. — 320 p.

Взяв в руки биографию великого польского писателя Бруно Шульца, я осознала, что истории, которые я слышала с детства, разошлись далеко за пределы нашей семьи.

Странные вещи творятся в небе. Во‑первых, дует ураганный ветер такой силы, что крыша за крышей срывается со стропил и уплывает в ночь; немногие храбрецы, кто отважился выйти из дома, набивают карманы железом и медью, чтобы их не унесло. Едва шквал утихает, над головой материализуется стая диких птиц — диких не только в том смысле, что неприрученных, а как будто нездешних. Одни летают словно бы на спине, другие, как зубры, покрыты лохматой сбившейся шерстью, у третьих и вовсе нет туловищ, лишь великолепные узорчатые хвосты на манер павлиньих. Следом за птицами в дальнем конце небосклона является комета, обреченная самой своей траекторией уничтожить нашу планету. Каждую ночь люди собираются поглазеть на нее, и каждую ночь небо, ею пересеченное, становится все более диковинным и чужим, полнится далекими туманностями, взрывами солнц, созвездия блуждают, будто избавившись наконец от древних проклятий.

Где же творятся все эти небесные дива? Короткий ответ — в воображении Бруно Шульца, польского еврея, который родился и вырос в городке Дрогобыч и которого в 1942‑м убили нацисты. Долгого ответа не существует, поскольку это глубокий литературный вопрос, на который ответить нельзя: при каких обстоятельствах, в силу какой неповторимой цепи событий — исторических, биологических и духовных — человеческий разум рождает такие вот чудеса? Оригинальность творца измеряется в том числе тем, до какой степени его творчество вызывает подобный вопрос. По такому критерию Бруно Шульц был гений, пусть и относился к особой подкатегории, которую называют «писатель для писателей», — к тем, чей талант очевиднее всего собратьям по ремеслу. Сьюзен Зонтаг, Филип Рот и Чеслав Милош расточали ему похвалы. Джон Апдайк называл его одним из величайших преобразователей жизни в слова, Исаак Башевис‑Зингер считал его одним из самых выдающихся писателей в мире, а нобелевская лауреатка Ольга Токарчук призналась, что любит и ненавидит Шульца, ведь его место величайшего виртуоза польской художественной литературы не занять никому и никогда. Однако в более широком литературном контексте Шульц остается фигурой маргинальной: его звезда — в отличие от тех, о которых он писал, — зрелище заурядное. Она не падает, не восходит, не вспыхивает, не тускнеет, просто, как ни взгляни, висит в небе, мерцая собственным былым светом.

Я с юности была из тех, кто любуется ее сиянием, а потому в 2023 году взяла в руки новую биографию Шульца, первую из написанных по‑английски, — книгу Бенджамина Балинта «Бруно Шульц: художник, убийство и похищение истории». Я люблю биографии и прочитала их множество. Но тут я впервые прочла биографию, которая на середине заставила меня подскочить, будто главный ее герой только что восстал из мертвых.

А подпрыгнула я, читая в переложении Балинта историю польского поэта Ежи Фицовского, автора первой и по‑прежнему наиболее исчерпывающей биографии Шульца, «Регионы великой ереси» . В 18 лет Фицовский, поклонник Шульца, отправил ему письмо, еще не зная, что оно не дойдет, поскольку его кумира отправили в гетто и через несколько месяцев уничтожат. После войны Фицовский принялся собирать уцелевшие обрывки шульцианы и занимался этим всю жизнь . Белым китом этих поисков стал черновик «Мессии», романа, над которым Шульц работал с 1934 года почти что до самой гибели: предвидя скорбную участь, он отдал сверток с романом товарищу‑католику в надежде, что и друг его, и роман переживут войну.

Неизвестно, уцелели они или нет, но раз‑другой рукопись почти обнаружили. И Балинт описывает одну из таких оказий.

В 1987 году Ежи Фицовскому позвонил некто Алекс Шульц, якобы незаконнорожденный сын старшего брата Бруно. Алекс, урожденный Эйзег Шульц, родился в 1918‑м, ныне проживал в Лос‑Анджелесе и работал водопроводчиком. Отец его был из Борислава, мать из Дрогобыча. Алекс сообщил, что к нему обратился неизвестный львовянин, подыскивавший покупателя на двухкилограммовый сверток с восемью рисунками Шульца и рукописью «Мессии».

Меня это поразило не потому, что прежде я об этом не слышала, а именно потому, что слышала. Алекс Шульц, этот лос‑анджелесский водопроводчик, был моим дедом. С детства я смутно запомнила семейную легенду о родстве с Бруно Шульцем — легенду, которую мой отец попеременно то подпитывал из непреходящей любви к литературе, то отвергал, усомнившись в истинности утверждений своего отца. В юности, когда я впервые прочла Бруно Шульца, возможность такого родства меня тоже заинтриговала. Но генеалогические поиски ни к чему не привели — рассказывая мне о родстве, о «незаконнорожденности» тактично умалчивали, — и хотя время от времени я повторяла слух о происхождении деда, особо в это не верила. И лишь когда ко мне в руки попала биография Балинта, я осознала, что истории, на которых я выросла, разошлись далеко за пределы моей семьи, и, возможно, удастся выяснить, насколько они правдивы.

Среди множества отличительных черт личности Бруно Шульца — польской, еврейской, творческой, неуверенной, депрессивной, мазохистской — одна из наиболее характерных такая: он был домосед. Внешний мир выбивал его из колеи, ему нужно было побыть одному, чтобы никто не мешал. Объятый тревогой, как бывало нередко, он, чтобы успокоиться, снова и снова рисовал в условной манере один и тот же домик.

Эта приверженность образу дома удивляет, учитывая, в каком доме Шульц вырос. У него были старшие брат и сестра; еще двое детей их родителей умерли, не дожив до четырех лет. То есть Бруно, рожденный в 1892 году, остался младшим в семье: на 20 лет моложе сестры Хани и на десять — брата Баруха‑Израиля (все звали его Изидор), человека, который, по мнению моего деда, и был его отцом. Так что фактически Бруно в отрочестве оказался единственным ребенком в доме. Они с родителями занимали квартиру над семейной мануфактурной лавкой. Позже ее манекены и рулоны тканей появятся в его рассказах. Он с детства любил рисовать и мечтал стать художником и с детства же страдал от сильной застенчивости и непонятного стыда — «один из тех, по замечанию его знакомого, кто вроде как извиняется за само свое существование».

Отец Шульца заболел туберкулезом, по болезни работать не мог, и, чтобы сэкономить деньги, семья перебралась к Хане, та уже вышла замуж. В 1910 году ее муж перерезал себе горло, и пережитое горе ввергло Ханю в депрессию, от которой она не оправилась. В том же году Бруно окончил школу и уехал во Львов учиться на архитектора, но Первая мировая война и отцовский недуг вынудили его вернуться домой. Шульц вынужден был устроиться учителем рисования в ту же гимназию, которую сам окончил. Когда ему было 22 года, умер его отец, оставив по себе вдовых, незамужних и нездоровых членов семьи. С матерью, сестрой, племянниками, старшей двоюродной сестрой и целым выводком кошек Шульц обитал во мраке, точно сошедшем с рисунков Чарльза Аддамса , — сплошь паутина, скрипучие старые половицы, приглушенные звуки, нездоровая атмосфера.

Столь же невзрачным казался большинству и родной городок Шульца. В середине XIX века в этом галицийском захолустье нашли нефть, и жизнь Дрогобыча изменилась навсегда. В городе этом сошлись и провинциальный характер сельской центральной Европы, и предсказуемые результаты быстрой индустриализации: окрестности запестрели нефтяными вышками и перерабатывающими заводами, город заполонили бордели и бары. Другие стремительные перемены, скорее, геополитические, чем геологические, тоже не обошли стороной Дрогобыч: Шульц родился гражданином империи Габсбургов, но впоследствии успел пожить на Украине, в Польше, Советском Союзе и Третьем рейхе, и все это не покидая пределов города (ныне Дрогобыч входит в состав Украины). Но независимо от того, какие у города были недостатки и чей флаг над ним развевался, иного дома Шульц не мыслил. «В другом месте я жить не могу, — обмолвился он однажды. — Здесь и умру».

Мой дедушка был кто угодно, но только не домосед. Ускользать он умел виртуозно, остро чуял опасность и понимал, когда пора убегать. Эти качества всю жизнь помогали ему исчезать в нужный момент — незаменимое умение для еврея, родившегося в 1918 году в Польше, которая вскоре обрела некогда утраченную независимость, а через несколько десятилетий ее граждан‑евреев практически всех уничтожили.

Однако тот Дрогобыч, который знали мой дед и Бруно Шульц, на 40% состоял из евреев, а остальные 60% в равных долях состояли из поляков‑католиков и православных украинцев. Обычно евреи занимались торговлей, но мой дед мечтал выучиться на врача. И после начальной школы продолжил учебу в гимназии, а рисование в ней преподавал всеми любимый Бруно Шульц.

Невероятно, но факт: его действительно обожали. При том что работа внушала Шульцу страх, по коридорам он ходил крадучись, стараясь слиться со стеной, принимал успокоительное и, чтобы взбодриться, жевал кофейные зерна. Над ним должны были бы насмехаться — сутулый, зашуганный, смертельно застенчивый, но Шульц покорял учеников своими историями. Один бывший его воспитанник вспоминал рассказ о странствующем рыцаре, которого вместе с лошадью нечаянно разрезали пополам, когда закрывали ворота. С тех пор он ездил по свету на половине лошади. Другие вспоминали иные истории — об ожившем кувшине с водой, о больном ребенке, мечтавшем пойти гулять, третьи хранили в памяти такие диковинные небылицы, что самые буйные дети слушали их как зачарованные.

Какую бы любовь и восхищение ни питали ученики к Шульцу, порой его неожиданные желания тревожили их и смущали. Так, одна из его воспитанниц в самый разгар частного урока заметила, что Шульц рисует ее ноги; другую шокировал автопортрет Шульца, на котором он изобразил себя распростертым у ног дамы с хлыстом, совершенно голой, не считая ажурных чулок. Третий ученик вспоминал рисунок Шульца: женщина залезает в ванную, которую мужчина наполняет кровью из обезглавленного тела, у ног женщины валяются головы, в том числе голова самого Шульца. Впрочем, к слухам и сплетням озадаченным ученикам Шульца было не привыкать, а потому они достали энциклопедию и нашли в ней понятие «мазохист».

Судя по этим отрывочным воспоминаниям, своих склонностей Шульц не скрывал, но и не афишировал. В 1924 году он самостоятельно выпустил «Книгу идолопоклонства», сборник из 26 эротических гравюр. Шульц утверждал (ложно), что это якобы иллюстрации для польского издания «Венеры в мехах» Леопольда фон Захер‑Мазоха. Неизвестно, насколько зрительные фантазии Шульца отражали его личную жизнь. В действительности он был крайне застенчив, переживал бурные романы — правда, до свадьбы дело так ни разу и не дошло — и нечасто менял партнерш.

В истории литературы самой значимой из них осталась Дебора Фогель, философ и поэтесса. Мать ее не одобрила Шульца как потенциального жениха, а он по склонности соглашаться со всяким, кто думает о нем дурно, спорить не стал, и впредь они с Деборой общались по переписке. Вскоре в письмах Шульца появились постскриптумы, которые, по меткому замечанию Балинта, «становились все необычнее, все дальше отстояли от содержания писем, как лодки, что, снявшись с якоря, отчаливают от берегов действительности». Окрыленный поддержкой Фогель, Шульц превратил эти постскриптумы в рассказы, а Дебора поспособствовала тому, чтобы они попали в руки Зофьи Налковской, гранд‑дамы польского книгоиздания. И буквально на следующий день Налковская объявила Шульца самым сенсационным открытием в литературе. (Вскоре она стала его любовницей — впрочем, и с ней у него, кажется, не задалось. Налковская описывала их отношения следующим образом: «Я добрая, очаровательная и не мешаю ему боготворить меня».) В декабре 1933 года при посредничестве Налковской вышел сборник его рассказов «Коричные лавки».

Книга принесла Шульцу славу, но не счастье. В следующем году он признался другу, что не может избавиться «от грусти жизни, страха перед будущим, какого‑то мрачного убеждения, что все движется к трагическому концу». Да и материальное положение его поправилось не настолько, чтобы Шульц бросил работу: он по‑прежнему преподавал рисование, труд и читал лекции вроде «Художественные изделия из картона и его применение в школе». Писал он только если удавалось выкроить время между преподавательскими обязанностями и частыми приступами депрессии. Однако в 1937 году появился второй его сборник, «Санатория под Клепсидрой».

В рассказах, вошедших в сборники, привязанность Шульца к дому предстает как нечто призрачное, порой даже абсурдное. Возраст повествователя, Иосифа, неясен и постоянно меняется, но, как правило, он или ребенок, или подросток. Он, как и Шульц, живет с родителями и служанкой в квартирке над лавкой тканей в безымянном городке в провинции столь глухой, что за его пределами «простирались края безымянные и бескрайние, точно библейская пустыня». Логика этих рассказов — логика детства: время пластично, однообразие в жизни Иосифа чередуется с захватывающими приключениями, а те комнаты его дома, где он бывает реже всего, полнятся страхом и чудом, как городские проулки. В одной из таких забытых комнат вырастает целый лес и так же стремительно исчезает, так что «прежде чем наступил вечер… не осталось и следа от столь пышного цветения» .

Если эта история покажется вам знакомой, то потому, что порой Бруно Шульц напоминает Мориса Сендака для взрослых: его фантастические рассказы — их образы предстают перед нами словно в контражуре — стремятся возродить его непростое детство со свойственными ему неожиданным волшебством и смутно маячащим страхом. В некоторых сюжета как такового нет — больше всего из них я люблю «Коричные лавки», их фабулу можно описать как «отец оставил дома кошелек и послал меня за ним сбегать». Затейливый вымысел других напоминает Кафку, не в последнюю очередь потому, что персонажи рассказов претерпевают диковинные трансформации, превращаются и в таракана, и — самое невероятное — в дверной звонок.

Это превращение обретает характер высокой комедии — Шульц, невзирая на тяготы жизни, умел рассмешить читателя. Все так поразились тем, как хорошо его дядя исполняет новые обязанности дверного звонка, что «даже… его жена… не могла удержаться, чтобы нет‑нет и не нажать пуговку» . Но человеку с темпераментом Шульца это даже подходит. Для него, пожалуй, и нет устремления выше, чем пребывать постоянно на родном пороге и петь песню дома.

В том же году, когда из печати вышла «Санатория под Клепсидрой», мой дед окончил среднюю школу. Он все еще мечтал стать врачом, хотел учиться в университете, но для евреев в Польше уже вводили квоты, и даже казалось, что вскоре их перестанут принимать в высшие учебные заведения. В 1937 году студенты‑националисты Львовского университета провели «день без евреев». И дед осознал: чтобы продолжить занятия, придется покинуть страну, но учеба за границей была ему не по карману. Впоследствии дед утверждал, что за его обучение платил дядя, Бруно Шульц. Это спорный вопрос. Шульц действительно порой помогал своим ученикам, снабжал беднейших из них едой и одеждой. Но при этом нельзя сказать, чтобы сам он ни в чем не нуждался — и вряд ли сумел бы оплачивать обучение за границей. В отличие от своего честолюбивого старшего брата Барух‑Израиль выучился на инженера и работал в нефтепромышленности, служил в государственном совете экспортеров нефти, создал несколько процветающих фирм. Активно участвовал в общественной жизни, жертвовал на благотворительность и был настолько же обаятелен и элегантен, насколько Бруно застенчив и скован. Долгое время казалось, что из всего их семейства преуспел в жизни именно Барух‑Израиль.

Но в 1935 году он неожиданно скончался от сердечного приступа. Жена его, Регина Шульц, умерла еще раньше. У них остались трое детей — Вильгельм, Элла и Якуб. Видимо, на иждивении Шульцев были и другие, поскольку Бруно писал впоследствии, не вдаваясь в подробности, что брат его содержал несколько семейств. Возможно, была среди них и семья моего деда: этого я не знаю. Как не знаю и того, помогал ли материально Шульц‑старший, славившийся своей щедрой благотворительностью, при жизни или же после смерти некоему юноше, учившемуся в той гимназии, где преподавал его, Шульца, младший брат. Знаю лишь, что к сентябрю 1937 года дед мой уехал из Польши во французский город Нанси учиться на врача.

Молодому человеку, родившемуся и выросшему в Галиции, Франция показалась оазисом свободы и благополучия, но идиллия эта оказалась недолговечной. Летом 1939 года дед вернулся домой на каникулы и уехать уже не смог: нацисты захватили Польшу. Через две недели его призвали в польскую армию, он попал в плен к немцам, и его отправили в трудовой лагерь под Кенигсбергом. Условия там были ужасные — кормили скудно, врачебной помощи никакой, каждый день кого‑то казнили, — и через десять дней пребывания в лагере дед решил, что сидеть и ждать худшего точно не стоит. Сбежать, по его словам, оказалось несложно: он раздобыл гражданское платье, дождался удобного момента и просто ушел прочь.

Однако для большинства европейских евреев такой удобный момент не настал. В 1939 году в Дрогобыч вошла Красная армия. И в следующие два года Бруно Шульц вынужденно участвовал в объявленной Советским Союзом войне с буржуазной заразой: он рисовал для новой областной газеты «Большевистская правда» иллюстрации в стиле псевдосоцреализма и рисовал в ратуше 15‑метровый портрет Сталина.

Эта жизнь, и без того невыносимая, превратилась в сущий ад в июне 1941 года, когда Дрогобыч захватили нацисты. На следующий же день начались массовые убийства евреев. У них незамедлительно отобрали всю собственность, лишили рабочих мест, отправили на принудительные работы; горожанам‑евреям запретили бывать в городских парках, общественных зданиях, даже ходить по тротуарам. В последующие месяцы евреев ловили — сперва десятками, потом сотнями, отвозили в ближайший лес, заставляли вырыть себе могилу и расстреливали. В ноябре Шульца и его родных выселили из дома и вместе с 12 тыс. других дрогобычских евреев согнали в недавно организованное гетто. К марту его обитателей регулярно отправляли в Белжец, первый нацистский лагерь смерти с газовыми камерами, один из самых страшных. О нем известно меньше, чем об Аушвице и Треблинке, главным образом потому, что выжили там от силы человек десять из отправленного туда полумиллиона с лишним.

Впрочем, поначалу худший кошмар этой жизни не затрагивал Шульца. Его не принуждали к непосильному физическому труду: Шульц разбирал книги и картины, украденные нацистами, — определял, что ценно, а что можно уничтожить. Работа эта закончилась, но он опять уцелел: гестаповец по имени Феликс Ландау, самозваный художник с садистическими наклонностями, взял Шульца к себе в услужение. Положение его, хоть унизительное, все же защищало от насилия и позволяло худо‑бедно прокормиться, а в ту пору в Дрогобыче от голода в день умирали по 30 евреев. За это Шульц исполнял при Ландау обязанности личного портретиста, рисовал муралы на нацистских зданиях, расписал сказочными сюжетами — Золушка, Белоснежка с гномами, карета с лошадьми — стены в комнате младшего сына Ландау.

Одно из значений польского слова «клепсидра» — объявление о смерти (из тех, что вывешивают на всеобщее обозрение в местах, где при жизни бывал покойный), так что «Санатория под Клепсидрой» — более чем уместное название книги, ставшей для Шульца последней. Время жизни — и его, и его собратьев‑евреев — истекало. Депрессивный реалист, одаренный небывалой восприимчивостью и воображением, Шульц давно предвидел надвигавшуюся катастрофу. «Что‑то стремится выбродить в концентрированном шуме этих мрачнеющих дней — что‑то неизмеримо огромное, — писал он в рассказе, опубликованном в том же году, когда во Львовском университете прошел “день без евреев”. — Я исследую и высчитываю, какое событие может <…> сравниться с этим катастрофическим падением барометра». К 1942 году он уже знал ответ; той весной он сказал бывшему коллеге, что нацисты вскоре ликвидируют евреев.

Бежав из трудового лагеря, мой дед добрался до Франции — и обнаружил, что евреям там отныне находиться небезопасно. Французские подпольщики переправили его в Кале, рыбаки перевезли через Па‑де‑Кале. Англия произвела на него впечатление столь же сильное, как некогда Франция; дед ушел служить в британскую армию, сражался с Роммелем в Северной Африке, участвовал в высадке союзных войск на Сицилии.

После войны мой дед оказался в Палестине. Там он узнал, что, кроме него, уцелели очень немногие. До войны в Дрогобыче и Бориславе проживало около 30 тыс. евреев, ныне осталось около 800. Большинство близких родственников деда были убиты во время нацистских «акций» в Дрогобыче, из всего их большого семейства выжили только двое.

Что же до человека, которого дед считал своим дядей: предчувствуя катастрофу, Бруно Шульц попытался спасти свои работы, собрал рисунки и рукописи, упаковал в пять или шесть свертков, которые предполагал тайком вынести из гетто. Но спасти себя самого отчего‑то не попытался. В конце концов его друзья взяли дело в свои руки, собрали необходимые средства и купили «арийские документы», чтобы помочь Шульцу бежать.

Снарядившись в дорогу, Шульц назначил дату отъезда: 19 ноября 1942 года — день, который вошел в историю Дрогобыча как «черный четверг». В то утро некий еврей застрелил гестаповца, и нацисты в отместку убили 200 с лишним евреев. Обстоятельства гибели Шульца покрыты мраком. Балинт приводит пять различных версий, но известнее прочих та, к которой причастен эсэсовец Карл Гюнтер. Незадолго до описываемых событий Феликс Ландау убил еврея, пользовавшегося покровительством Гюнтера. И в «черный четверг» Гюнтер, наткнувшись на Ландау, якобы заявил ему: «Ты убил моего еврея, я убил твоего».

Так это или нет, очевидно, что Бруно Шульц погиб именно в этот день — менее чем в сотне метров от дома, в котором родился. Когда стемнело, труп его по‑прежнему лежал на улице. На правой руке у него была повязка. Ее дал ему Ландау, она должна была сообщать об особом статусе Шульца: «полезный еврей».

В Палестине мой дед познакомился с моей бабкой. Она была вдова с двумя детьми, с дедом у них родился третий ребенок. Чтобы поддержать семью на плаву, мой дед, всегда отличавшийся смекалкой, устроился слесарем. Но когда Тель‑Авив превратился в зону боевых действий, дед решил, что настала пора уезжать. В Европе свирепствовала безработица, но дед сообразил, где можно будет заработать на жизнь благодаря бурно развивавшемуся после войны черному рынку. Так в феврале 1948 года, за три месяца до создания Государства Израиль, дед мой с женой и детьми перебрался туда, куда любое другое еврейское семейство вряд ли поехало бы: в Германию. Четыре года дед торговал там фотоаппаратами «лейка» и американскими сигаретами, скопил нужную сумму, обзавелся документами, необходимыми для переезда, — на этот раз в Соединенные Штаты. Семейство осело в Мичигане. Дед наконец‑то очутился в безопасности, но на месте ему не сиделось, и, как только сыновья выросли, он променял холодный Детройт на солнечный Лос‑Анджелес, а в 1972 году развелся с моей бабкой.

Мои первые воспоминания о деде относятся к тем месяцам, которые он прожил с нами в Кливленде. Я помню его за нашим кухонным столом, жилистого и крохотного, в белой майке в рубчик и рабочих штанах, с вечной сигаретой «Пэлл‑Мэлл» в пальцах. Он был нежен, категоричен и красноречив, хорошо рассказывал, но я была слишком мала и еще не умела хорошо слушать, не догадывалась, что однажды пожалею, что в свое время не задала ему тысячу разных вопросов. Лишь после его кончины я узнала, что он пытался купить рукопись «Мессии», ездил в Польшу, встречался с Ежи Фицовским, поддерживал отношения с двумя уцелевшими детьми Баруха‑Израиля и Регины. Якуба дед навещал в Лондоне, с Эллой вел переписку и время от времени подкидывал денег. Насколько я знаю, ни тот, ни другая не верили, что Алекс их единокровный брат. Но Фицовский — а он обомлел, когда дед явился к нему на порог, так велико было его сходство с Бруно Шульцем — считал, что, судя по метрике моего деда, «можно заключить, что он был незаконнорожденным сыном брата писателя». Эта метрика, написанная от руки по‑польски, была переведена с документа на итальянском из архива Пизанского университета, куда мой дед в юности подавал документы. В метрике сказано, что дед мой родился «в законном браке» Крайндель‑Файги Шульц и Баруха‑Израиля Шульца, промышленника. В письме, из которого я видела лишь отрывок, мой дед подтверждает, что имена указаны верно, но добавляет: «Не понимаю, почему меня назвали законнорожденным».

Я тоже не понимаю — правда, не только это. Некоторые считают, что мой дед ошибся вследствие совпадения и его отцом действительно был некий промышленник по имени Барух‑Израиль Шульц, но только не тот Барух‑Израиль Шульц, который был братом Бруно. Подобное совпадение представляется маловероятным, но оно хотя бы объясняет один из основополагающих вопросов нашей семейной саги: почему мой дед носил фамилию Шульц? Девичья фамилия его матери Хаузер, видимо, она вышла замуж за некоего Шульца. Но за которого, сколько продлился их брак, где был этот Шульц, что с ним стало, почему дед считал себя родственником Бруно Шульца, кто или что навели его на такую мысль — все это покрыто тайной.

Понятия не имею, с чего я решила, будто сумею ответить на какой‑то из этих вопросов. Слишком многое в этой истории связано с тем, чего больше нет, — уничтожено насилием, безразличием, безжалостной жатвой времени, а потому лакуны, кажется, неизбежны. Вскоре после знакомства с Ежи Фицовским, дожидаясь распоряжений от человека, который хотел продать «Мессию», дед перенес обширный инсульт. Речь его после этого так и не восстановилась. Дед прожил еще лет шесть, но в пансионате для инвалидов — правда, в конце концов умудрился оттуда удрать. Его нашли в 26 милях от пансионата на берегу моря. Рукопись «Мессии» так и не обнаружили.

Правда, кое‑какие произведения Шульца, считавшиеся утраченными, все же увидели свет и вызвали споры, важные для истории моей семьи. В 2001 году, через 60 лет после гибели Шульца, обнаружили те самые сказочные картинки, которые его некогда заставили нарисовать на стене. Росписи эти скрывались за кухонной утварью, банками с соленьями, слоями краски в кладовке квартиры того самого дома, где некогда проживал Феликс Ландау с семьей. Эта находка попала в заголовки газет по всему миру, мэр Дрогобыча пообещал, что настенные росписи сохранят как есть, даже начался сбор средств, чтобы переселить тогдашних жильцов этого дома и превратить его в «центр примирения» памяти Бруно Шульца. Но вышло иначе: три месяца спустя израильские агенты по распоряжению «Яд ва‑Шем», мемориала Холокоста, нагрянули в Дрогобыч, срезали пять частей мурала с оштукатуренных стен и тайком доставили в Иерусалим — вопиющее нарушение всех международных законов о вывозе объектов культурного наследия за границу.

Поднявшаяся шумиха породила вопрос, который не дает покоя и моей семье: кому позволено предъявлять права на Бруно Шульца? Представители «Яд ва‑Шем» в оправдание своих действий якобы заявили: «Слушайте, ну кто вообще ездит в Дрогобыч? А в “Яд ва‑Шем” каждый год 2 млн посетителей». Те, кто считает, что муралам место в Иерусалиме, обосновывают это не только тем, что так работы Шульца увидит больше народа, но и тем, что у Израиля больше прав на эти произведения, чем у Польши и Украины. Бесспорно, та и другая страна жестоко обходилась с евреями и до этих событий толком и не стремилась увековечить память Бруно Шульца.

При этом утверждение, что Израиль якобы обладает особыми правами на Шульца, практически целиком проистекает из того факта, что его застрелили, убили потому лишь, что он еврей, — аргумент, основанный не на жизни Шульца, а на его смерти. По воспитанию Шульц, как мы сказали бы теперь, был еврей нерелигиозный. Он не знал ни иврита, ни идиша, родного и в большинстве случаев единственного языка 80% с лишним трехмиллионного еврейского населения Польши до Второй мировой войны. Если Шульца что и связывало с иудаизмом — в религиозном, политическом или общественном смысле, — он не воспринимал это всерьез: крестился, когда его ученики читали католические молитвы, а когда его возлюбленная‑католичка согласилась выйти за него замуж, дал объявление в местных газетах и официально отказался от еврейской веры. (Избранница Шульца помолвку разорвала.)

Однако нацисты видели в Шульце не более чем еврея, и именно это представляется мне веской причиной впредь поступать иначе. Если какое‑то место на планете и имеет на него реальные права, это, конечно, Дрогобыч, о любви к которому говорит и жизнь, и творчество Шульца. Контраргумент не в том, что Шульца убили из‑за того, что он еврей, и, следовательно, его произведения принадлежат «Яд ва‑Шем», а в том, что Шульц был талантливым художником и творчество его принадлежит всему миру — каждому человеку, где бы он ни был, который любит его рассказы.

Эта связь — восхищения, восторга, даже отождествления — доступна каждому независимо от национальности, религии и происхождения. И это, пожалуй, самое прекрасное, на что способна литература: она роднит без ангажированности и невзирая на идентичность, и время с пространством для нее не преграда. Если мой дед не был племянником Бруно Шульца, значит, и живых родственников у него не осталось, а я всего лишь очередная его поклонница. Но меня греет мысль, что потомки его — так Г‑сподь обещал Аврааму — умножаются, как звезды небесные.

Оригинальная публикация: Am I One of the Last Living Relatives of a Literary Legend?

Комментариев нет:

Отправить комментарий