Владимир СОЛОВЬЕВ Нью-Йорк | Сравнительные жизнеописания не по Плутарху

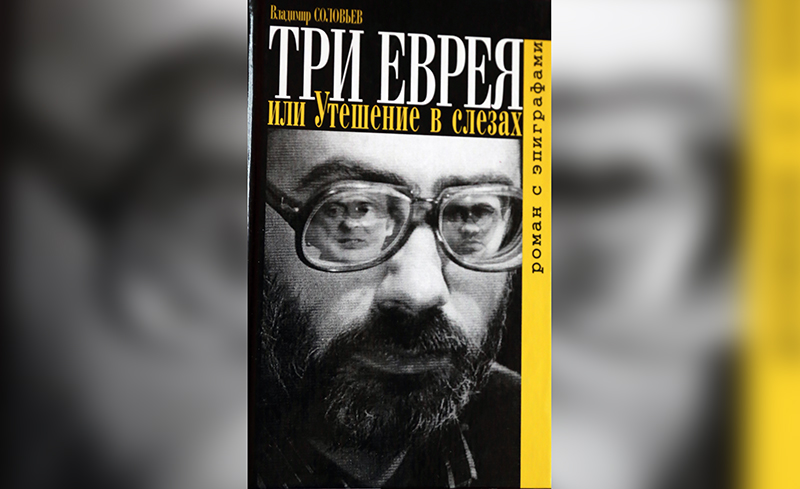

Из докуромана «Три еврея» (1975).

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

К дню рождения Александра Кушнера.

Окончание. Начало

Я ловлю себя сейчас на том, что мой подбор свидетельств и аргументов слишком тенденциозный, односторонний, умышленный. Справедливости ради скажу, что Саша приобрел себе место и имя в литературе честным путем, я в этом уверен. Ему крупно повезло: он вытащил счастливый билет, вышел один сборник его стихов, другой, третий – это и в самом деле было похоже на чудо, потому что в тех старых своих стихах Саша шел своей дорогой, не оглядываясь по сторонам и не обращая внимания на широкую магистраль, которая гостеприимно расстилалась перед ним и по которой, дружно печатая шаг, маршировала в одном направлении официальная советская поэзия, а в противоположном, ей навстречу, но по тому же хорошо укатанному шоссе – фрондерская. Парадокс Саши, однако, в том, что то, что шло ему прежде на пользу, сейчас – во вред. Личное свое везение, случайность, оговорку судьбы он счел закономерностью, возвел в закон и стал все делать – и с каждым днем все больше и больше, – чтобы удержать чудо судьбы в своих руках. Он сделал для себя счастливое исключение из всеобщего правила, хотя как раз это исключение своей случайностью и кратковременностью доказывало неизбежность правила. Как Фауст, мгновению он решил придать черты вечности – так возникла теория микроклимата: всем плохо, а мне хорошо, значит, моя форма жизни – идеальная, и если бы все жили, как я, то всем было бы хорошо, как мне. Кончилось это тем, что феномен судьбы он подменил стратегией ума.

Такова механика производства из тихих еврейских мальчиков государственных поэтов.

В Саше от природы не было трагизма. Он редчайшее явление советской действительности – удачник, и его судьба – пир во время чумы. Но из истории литературы Саша знал, что не бывает счастливых поэтов, что счастье хорошо в жизни и немыслимо в поэзии.

Улыбке я предпочитаю смех – в нем трагическая изнанка и горький осадок.

Наперекор фактам, наперекор жизни, наперекор истории Саша таки изобрел некую теорию о незамутненно-счастливых поэтах и чуть ли не литературный ряд из них выстроил – от Дельвига и Фета до Ахматовой и Кузмина – в пику всяким там Мандельштамам и Цветаевым, и к этому классическому ряду сам пристроился с восторгом в душе и улыбкой на устах.

Как нас раздражала эта его улыбка на все случаи жизни – умирал ли кто у нас из близких либо доблестные наши войска вступали в столицу Чехословакии, да мало ли! Человек окружен трагическим кольцом, а Саша предпочитал этого не замечать и был неунывающим оптимистом во что бы то ни стало, что играло не последнюю роль в той если не любви, то терпимости, с которой относились к нему городские власти, ибо официальное бодрячество он подтверждал добровольно и утонченно.

Я хотел их немедленно сбрить, но, поразмыслив, оставил.

– Ну как вы не понимаете, Володя! Мы же с вами евреи: два еврея рекомендуют еврейку – что о нас подумают?

А если бы у нас в семинаре был Мандельштам?

Я знаю про ваши ссоры с Таней – вы хотели, чтобы ваш сын носил ее русскую фамилию, а не вашу еврейскую, а Таня – из жен¬ского честолюбия, что ли? вы уже были тогда известным поэтом – сопротивлялась насильственной этой русификации. Вашему сыну уже четырнадцать лет, а он до сих пор не знает, что его отец еврей. Я помню, как вы на меня зашикали, когда я спьяну обратился – при вашем сыне – к вашим гостям:

– Граждане евреи и неевреи…

Какое это стыдное слово – «еврей», как «сифилис». В трамвае оборачиваются, когда я его произношу. Мы понижаем голос до шепота, когда говорим «еврей». Мы стыдимся самих себя – на нас знак отверженности, и мы притворяемся русскими. Мы, евреи, боимся покровительствовать человеку, если он еврей. Мы стыдимся идти рядом с нашим провинциальным родственником – у него местечковые манеры, он картавит и растягивает слова и выдает нас с головой: пародия кивает на оригинал. Мы хотим умереть и родиться заново – не евреями, русскими. Мы хотим сбросить с себя свое происхождение как грязную рубаху, полную вшей.

Эта национальность как клеймо раба – мы прячем его, мы стыдимся его, но мы умрем с ним, и наши могильщики обнаружат его на нашем трупе и похоронят соответственно пятому пункту.

Мне стыдно моего стыда.

Слово «еврей» я произношу теперь громче, чем все остальные слова,– мне не соизмерить голос: с шепота я перехожу на крик, чтобы произнести это постыдное слово нормальным голосом. Я кричу о том, о чем боюсь прошептать.

В Союзе писателей мы обсуждали книгу Б. Я. Бухштаба об Афанасии Фете. Вышел Леша Леонов и долго говорил об Орловской губернии, откуда он, как и Фет, родом; о своем деревенском детстве; и странные, зыбкие какие-то мостики перекидывал от своей жизни к жизни Афанасия Фета. И в конце концов проговорился – даже не проговорился, а выговорился – выговорил то, к чему клонил блудное, косноязычное – либо лукавое? – свое выступление:

– Вот мы узнали из этой книжоночки, что наш русский поэт Афанасий Афанасьевич Фет был не Фет вовсе, а Фёт, к тому же еврей, хотя и скрывал это и даже завещал шкатулку с соответствующими бумагами к себе в гроб положить и похоронить вместе с ним. Что и было сделано согласно воле покойника. И вот теперь могилу его разворотили, шкатулку вынули и жгучую эту его тайну на весь свет растрезвонили. С трудом во все это верится, но что делать?

Мы из-за этого отрицать Фета не станем, тем более он сам всю жизнь этого стыдился и, кто знает, может, на этой почве и умер. Пусть еврей – разве в этом дело? У нас в Орловской губернии такая земля, что даже если палку воткнешь – и та в рост пойдет, корни пустит, цвет даст. Хотя, конечно, жаль, что еврей. Такой поэт – и еврей: кто мог подумать?

Но вот вышли на трибуну Вы, Саша, поэт, интеллигент, западник, и что стали вы говорить?

В зале воцарилась мертвая тишина, и только скрип стула под чьей-то задницей резанул общее ухо аудитории – так были все потрясены тем, что услышали. Вы тоже заговорили о происхождении Фета, хотя слово «еврей» не произнесли – не решились: это слово для вас немыслимо произнести с трибуны. Вы сказали, что родители Фета жили в Германии, и зачат он был в Германии, но родился в России и стал русским поэтом.

Конечно, продолжали вы, родись он в Германии, Фет, может быть, и тогда бы стал поэтом, но таким великим, как здесь, не стал бы, потому что, во-первых, после Гейне ни один великий поэт не писал на немецком языке (а Рильке? и почему бы Фету не заполнить этот промежуток между Гейне и Рильке?), а во-вторых, именно¬ Россия дала Фету ту меру и тот масштаб, которые сделали Фета великим поэтом.

Бродский был в Ленинграде двойным жидом – жидом и поэтом: не стеснялся этого, но даже настаивал на этом своем двойном изгойстве. Трагизм был заложен в нем первоначально, тайная первооснова его жизни трагическая, он был зачат тоскливой осенней ночью – в непогоду, тайком, второпях, в трепете забот иудейских. Саша был зачат рационально, спокойно, предусмотрительно, по всем правилам зачатия. Бродский – гениальная оговорка природы, случайное ее вдохновение, слепое бормотание, опрометчивость страсти,¬ когда все исчезает окрест, и Бог стоит, усмехаясь над вакхическим трансом одеял, полушек и простыней, никем не замеченный. Зачатие Саши – это планомерная и обдуманная работа по договоренности о самовоспроизводстве. Зачатие Бродского – трагическое зачатие древних иудеев, не уверенных в завтрашнем дне, но помышляющих о запредельных временах истории, о бездне вечности. Зачатие Саши – это оптимистическое зачатие советизированных евреев, уверенно глядящих в завтрашний день и не подозревающих о существовании послезавтрашнего.

И. Б.– даже не еврей, а именно иудей, хотя и не в религиозном смысле, но в древнем, генетическом, метафизическом. В нем таинственная помесь жестоких и мстительных галилейских пастухов и пархатых местечковых мечтателей. Он не читает стихи – он их шепчет, бормочет, пробалтывает, слова исчезают: это лепет младенца или дадаиста, невнятица безумия, заговор против реальности. Трагизм, конечно, усилен советскими условиями, но основа его иная, первобытная – из-за несоответствия между словесным жестом и окрестной действительностью. Напротив, Сашины стихи – объективное и успокоительное свидетельство о мире, аккуратный и добросовестный фактограф, с пиететным и робким отношением к дей¬ствительности. И. Б. искажает мир до неузнаваемости, он находится с ним в конфликтных, враждебных, антагонистических отношениях. Или – или; или И. Б.– или мир. Он больше своих стихов, торчит из них отовсюду, высовывается. чтобы взглянуть на них со стороны и удивиться их несовершенству, неадекватности импульсу и вдохновению: «Жизнь отступает от самой себя и смотрит с изумлением на формы, шумящие вокруг», потому он и проглатывает слова, строки, строфы, что не верит, не доверяет ни слову, ни стиху, ни слушателю, ни автору, то есть самому себе не доверяет.

Он не удовлетворен своим стихом – не вполне удовлетворен, а то и вовсе неудовлетворен; знает, что поэзия ему сопротивляется, мучается из-за этого и теперь – в отместку! – уже он сам сопротивляется собственному стиху, словно вгоняя его туда, откуда он вышел, прерывая его существование. Бродскому стих жмет, как ботинок, а Саше – велик. Это как в старом анекдоте про свадьбу великанши и гнома. Наутро великанша рассказывает товаркам: «Всю ночь возились – какой там сон! Все ползал по мне и шептал: “Мое! И это мое! И это! Все мое!”» Сашины стихи больше, чем он сам, он до них не дотягивается. А пишет, стоя на цыпочках, подпрыгивает, чтобы написать стихотворение. Читает он стыдливо, с опаской, с оглядкой, краснея, запинаясь, словно бы не свои стихи – ему стыдно рядом со своими стихами: он относится к ним уважительно, с пиететом, как к чужим. Уточню: я вовсе не о шутках и слухах, что Саша – подставное лицо, псевдоним Лидии Яковлевны, пассивный участник еще одной литературной мистификации – была же Черубина де Габриак, почему не быть Александру Кушнеру?

Если бы писал свободный, а не документальный роман, то, возможно, и положил бы в его сюжетную основу столь пикантную исто¬рию: старая литературная дама выдает себя за молодого стихотворца, который завоевывает сердца читателей. Увы, нельзя: покорно¬ следую за прошлым, никакой выдумки – только проверенное…

Так вот, творчество И. Б.– это писание стихов на головокружительной высоте, где каждый стих и каждый шаг смертельно опасны, но каждая остановка – тоже. Стих стремится продлить жизнь непродлеваемому мгновению, ибо оно самоустраняется, исчезает навсегда в прошлом, и наша попытка преодолеть смерть искусством – безуспешная и безутешная, но единственно возможная и позарез необходимая. К своим стихам у И. Б. отношение скептическое, недоверчивое, завистливое и слегка даже брезгливое. Они проще горьких дум их автора, что, кстати, и придает им мощи, и за это их будут, считает И. Б., любить более, чем ноне их творца. Я пересказываю его «Послание к стихам», горестное, хотя и кокетливое, игровое, театральное:

Его поэзия порождена особыми условиями отечественного нашего существования, усиленной и неустанной слежкой за ним и неизбежной при этом манией преследования, когда не веришь никому: ни любовнице, ни другу, ни стихам, и, как знать, может быть, они и не заслуживают доверия. Это поэзия крутого одиночества, тюремной камеры, палаты №6, тупика и конца, в котором, однако, и есть ее начало – трагический исход в небытие, в небыль, в ничто, в ничтожество.

Эсхатологические его предчувствия имеют, увы, скорее реалистическую, чем мистическую первооснову.

Сейчас я вспоминаю патологическую Осину трусливость. Для него было неразрешимой проблемой сходить к зубному врачу, он всерьез прощался с друзьями, узнав, что у него геморрой, и уполз с операционного стола, хотя уже находился под наркозом: сознание его было отключено, а страх – нет. И дело не только в трагическом его сознании – все это были локальные проявления его универсального двойного страха: генетического страха и страха, привитого ему государством. Он был в ссылке, сидел в тюрьме и психушке, его не печатали, за ним следили – он не стал от этого мужественнее, закаленнее, отважнее, но еще трусливее, чувствительность у него была повышенной сверх меры. Все, что он делал, было преодолением этого двойного страха. Все было смертельно опасно: идти к зубному врачу, писать стихи, говорить с приятелями.

Лидии Яковлевне и Саше он казался романтиком, а был – смерт¬ником и выжил чудом. У Лидии Яковлевны была теория анестезии, стоицизма – человек не должен опускаться до страдания, не должен¬ доходить до истерики, должен стыдиться своего и чужого несчастья,¬ а если кто кончает самоубийством, то делает это к вящему безобразию. Это хорошая теория для людей, которым удалось избежать страдания. Это инстинкт самосохранения – чужую боль счесть за невоспитанность. Уход от милосердия, от сочувствия – можно ли сочувствовать горю, в реальность которого не веришь? Когда Саша написал, что «трагическое миросозерцанье тем плохо, что оно высокомерно», он имел в виду Бродского – будто мы вольны в выборе, будто трагическое миросозерцанье возникает по прихоти, как забава.

За что они не любили И. Б.? Он был лишним в их литературном коллективе со стойкими цеховыми принципами, которые, им казалось, могли заменить индивидуальные качества. Это была ставка на антигениальность, отрицание гениальности как патологии. Он был моложе и Саши, и Яши, и Игоря, а меня старше всего на два года. И он силой вломился в литературный мир, который сложился и окостенел еще до того, как он начал писать стихи. Кто знает, если бы не покровительство Анны Андреевны и не дружба с Женей Рейном, его штурм, возможно, и не увенчался бы успехом. Его приняли условно, на птичьих правах, без права голоса, и до самого конца он оставался парией в литературном Ленинграде. Когда он появился в городе после полуторалетней вынужденной отлучки, журналам и издательствам было дано указание печатать его стихи, и две публикации – в альманахе «Молодой Ленинград» и в «Дне поэзии» – успели-таки проскочить. Этим, однако, все и ограничилось. Почему застопорилась его советская судьба? Говорят о его несговорчивости, неуступчивости, бескомпромиссности – строчку, мол, не давал¬ изменить, тоже мне барин. Ссылались при этом на подготовленную Натаном Злотниковым подборку его стихов в «Юности», которую И. Б. сам и снял, возмутившись редактурой. Еще я помню, как мы шли втроем по Марсову полю и Яша Гордин выговаривал Осе за то, что тот сам забрал из «Советского писателя» сборник своих стихов – те тянули с решением, не отказывали, но и не заключали договор.

Вот один наш странный с Осей разговор.

Лена Клепикова, которая работала тогда редактором отдела прозы в «Авроре», дала ему на внутреннюю рецензию чью-то рукопись – заработок чистый и хороший. Рукопись принадлежала летчику-графоману, какой-то другой его роман я рецензировал для «Невы» и забраковал, хотя и отметил знание автором летного дела и старательность. Я не читал романа, который достался Осе, – может быть, он был лучше того, который читал я, а скорее Ося оказался добрее меня. Какую-то роль сыграло то, что в детстве Ося мечтал стать летчиком. К тому же я уже написал добрую сотню таких вот внутренних рецензий, а для него это было внове. Короче, он отнесся к этой работе очень добросовестно, даже связался зачем-то с автором, что делать не полагалось, и из рецензента готов был вот-вот превратиться в редактора – во всяком случае, он полагал, что если над этой рукописью как следует поработать, то ее можно печатать. Мне жаль, что у нас не сохранилась копия его блестящей рецензии, хотя такой блеск от него вовсе не требовался – просто он не умел ничего делать средне, кое-как.

Я зашел к нему домой, а от него мы отправились в «Аврору» – это совсем рядом. На полпути Ося остановился и, помявшись, предложил вдруг пойти порознь, потому что не хочет меня компрометировать. Я возмутился. По дороге зашла речь о заработках, я сказал, что Лена могла бы дать ему еще рукописи на внутренние рецензии. Тут возмутился он. Не мог я тогда понять его чистоплюйства. И сейчас не понимаю. А тогда я напомнил ему о Саше – у того своя кормушка: он на кинохронике зарабатывает до 100 рублей в месяц, а то и больше безымянным текстом к официальным репортажам: «Сегодня в наш город прибыла партийно-правительственная делегация Германской Демократической Республики…» И тогда И. Б. сказал, что не хочет подачек, а хочет, чтобы ему платили за его работу – за стихи и переводы.

Он был горд и высокомерен, как отвергнутый и как еврей. А сила евреев именно в отщепенстве, в остракизме, в гетто: теория тупика. Одиночество растравляет честолюбие, непризнание делает несговорчивым и заносчивым, а тупик заставляет искать выход – свой собственный, единоличный. Ему нечего было терять, кроме своих вериг. Внутренние рецензии – паллиатив, а он инстинктивно избегал того, что могло бы, насытив его побочно, уничтожить его главный голод. Он не хотел быть городским сумасшедшим, а хотел издаваться в СССР и иметь читателей. Он хотел свободной конкуренции, чтобы в открытом турнире сразиться и с Вознесенским, и с Ев¬тушенко, и с Кушнером. Я не сомневаюсь в высоких достоинствах его стиха, но мало того – у него были все данные, чтобы стать первым поэтом России. Читателя – точнее, слушателя – он брал за горло, сопротивляться ему было бесполезно. Стиховая его речь, ни¬сколько не пресмыкаясь, была по сути и по стилю народной, соединяя то, что он вычитал из книг, с тем, что он подслушал в пивных, в троллейбусах, в архангельском своем Михайловском – в деревне Норенская. Он не чуждался мата и в жизни, и в поэзии. Его стихи писаны городским жаргоном, на отечественной фене, где уголовщина, будучи постоянной перспективой поступка, является в то же время неизменной словесной реальностью. К тому же были в нем независимость, высокомерие и ораторский гипноз, необходимые, чтобы увлечь слушателя. Что-то от тех евреев, которые сводили с ума толпы солдат, матросов, крестьян, рабочих на революционных митингах, заражая слушателей прожектерским своим пафосом и утопическими проектами – и таки перекачали в народ переизбыточную свою энергию, русофилы правы: соблазнили, только вряд ли – с пути истинного. Слава Богу, И. Б. родился спустя четверть века после революции, и потому стал поэтом, а не вождем, но Лужники пришлись бы ему в самую пору.

Они были соперниками, ни для кого это не было секретом. Один ревновал другого к прижизненной советской славе, другой – к зарубежной и посмертной. Ося был неоконченное существо, Саша – окончательно завершенное, застывшее, косное: Саша не понимал, что нельзя такую длинную жизнь, как человеческая, прожить одним и тем же человеком, неизменным, неизменяющимся, одинаковым. Саша пил бессмертие из десертной ложки, И. Б.– торопясь, захлебываясь и задыхаясь – «из горла». И. Б. писал как жил – не словами и не строчками, но целой строфой, всем стихотворением: у него хватало духа и дыхания на большие вещи, он жил впроголодь¬ и набрасывался на стихи, как на женщину, интегрировал пространство и время в поэзию; а Саша дробил, дифференцировал, расчленял – согласно педантическому своему дарованию, умеренному темпераменту и размеренному mоdus vivеndi. Он принципиальный миниатюрист – не только в форме, но и в чувствах. Их конфликт – это конфликт Молчалина и Чацкого. То есть конфликта как такового нет, потому что нет точек соприкосновения.

Дважды я приходил к Осе в больницу – один раз на Охте, а другой в Сестрорецке,– и он сказал мне, что я появляюсь, только когда ему плохо. Это было не так. Я помню, как я появился в его комнате на Пестеля, когда плохо было мне – буквально, физически: в сильнейшем подпитии, плохо что соображая, я тем не менее потребовал от Саши и Лены вести меня к Осе, благо мы были от него всего в одной трамвайной остановке. Вцепившись в полученный от предусмотрительного И. Б. тазик, я тут же заснул, а когда спустя несколько часов, среди ночи, проснулся, застал двух поэтов и мою жену мирно беседующими о стихах, и было мне горько, будто я пропустил нечто очень важное.

С Осей мы приятельствовали, но не дружили и, боюсь, уже не подружимся. Думаю, мешала в том числе моя в него влюбленность, а дружба может строиться только на равных. Вослед ему я могу с уны¬нием повторить: «Как жаль, что тем, чем стало для меня твое существование, не стало мое существованье для тебя». Я дружил с Са¬шей, дружить с обоими было немыслимо.

Недавно мне снился Ося и, с острой жадностью вглядываясь в его¬ черты, я почувствовал вдруг, что этот мой роман – ностальгия по дружбе с ним, которой никогда не было и теперь уже не будет: годы не те.

Я проснулся, видение исчезло, но я все продолжал думать о нем. Такое у меня чувство, что этим романом я словно бы пересказываю его стихи, хотя это не совсем так: его стихи – это скорее гигант¬ский эпиграф к моему роману, который ими вдохновлен, а посвящен Лене Клепиковой.

В расцвете нашей дружбы Саша подарил нам с Леной свою книгу с такой надписью: «Дорогим Володе и Лене, без которых не представляю себе своей жизни, с любовью». Это и в самом деле было так – не представлял, и думаю, нашу теперешнюю идейную размолвку переживает остро и безнадежно. Впрочем, и я тоже – стал бы я иначе писать этот роман!

Хотя – стал бы: не в одном Саше дело.

Я опускаю целую главу «Саша – мой лучший друг»: я ее написал,¬ но что-то мешает мне ее опубликовать, что – не знаю. Идиллии, кстати, не получилось, и наши с Сашей прогулки по Петербургу,¬ наши с ним разговоры и наша переписка – все это оказалось с какой-то червоточинкой, с изнанкой, с подводными рифами. Либо я пролез в прошлое, как говорит Набоков, с контрабандой настоящего? А можно ли иначе? Косвенный мой взгляд выхватил из прошлого совсем не то, чем прошлое было для меня, когда было настоящим. Или оно было таким, как я его сейчас описал, но тогда я этого не подозревал и только теперь понял? Или и тогда подозревал? Чтобы не вводить читателя в соблазн бесплодной, а потому мучительной софистики, я уничтожаю эту двусмысленную главу – как будто ее и не было. Пусть даже потом я буду об этом жалеть.

Что-то все-таки было в тогдашних наших с Сашей отношениях, чего касаться сейчас я вроде бы не вправе: слишком умышленно, тенденциозно и предвзято гляжу я в прошлое.

Прошлое отделилось от материка нашей жизни и превратилось в недоступный остров.

У меня нет возможности сверить мои сегодняшние показания с тем, что было с нами на самом деле.

Да и был ли мальчик?..

Саша безошибочно – хоть скорее инстинктивно, чем меркантильно – угадал меня в качестве друга, и я всесоюзной его славе немало способствовал, о чем сейчас не жалею. Его либо не замечали вовсе, либо вяло поругивали. Я был молод, энергичен и безогляден – опубликовал о нем в разных изданиях, от «Юности» и «Комсомольской правды» до «Литературной газеты», с дюжину статей. В эпоху барабанного боя и медных литавр тихий голос Саши показался мне настоящим, а его поэзия перспективной. И сейчас, когда Сашу дружно хвалят за эпическую мощь, за страннолюбие, за анти-гениальность, за апологию оптимизма и проповедь счастья, несмотря ни на что, я действую согласно прежнему принципу: ругаю его. За странолюбие, за проповедь счастья и безудержный оптимизм, за гармонию на молекулярном уровне, за поэзию без вдохновения, за катарсис без трагедии: «Когда я мрачен или весел, я ничего не напишу. Своим душевным равновесьем, признаться стыдно, дорожу». Единственное – я до сих пор не понимаю, экономит ли он на душевных расходах либо ему нечего тратить?

Если бы не я, Саша бы, по всей вероятности, на всесоюзную арену так быстро не вышел, прозябая в провинциальной все-таки ленинградской школе, которую возглавил, когда И. Б. с ней порвал, покинув сначала город – метафизически, а потом и страну – реально, перемещением тела в пространстве. Короче, я ощущаю некоторую ответственность за содеянное, и этот мой роман – исправление моих ошибок, в том числе литературных, хотя не их одних. Если бы не теперешние Сашины спекуляции дружбой с И. Б., которой не было, я бы, вполне возможно, обошелся бы в этом романе вовсе без Саши, а лучше бы рассказал о своих любовных похождениях либо о наших с Леной контроверзах.

Дело в том, что в начале 60-х годов, в сравнительно для литературы сносное время, ряд молодых поэтов и прозаиков, кто с некоторыми потерями, а кто и без них, как, скажем, Саша, дебютировали первыми книжками, вступили в Союз писателей, и их творческая судьба обернулась компромиссной и паллиативной литературной карьерой. Возникла тогда же теория, и была в ней небольшая доля правды – что преуспели наиболее талантливые, а за бортом остались – наименее. С десяток литераторов-неудачников бродили по Ленинграду, безуспешно пытаясь штурмовать все более и более -неприступные фортификационные сооружения нашей писательской крепости и ее передовые форпосты – редакции, киностудии, театры, творческие союзы. Среди них были такие одаренные, как Евгений Рейн, Дмитрий Бобышев, Сергей Довлатов, Владимир Уфлянд, в том числе И. Б. И я не сразу понял, что журнально-издательский заслон 60-х годов не пропускал и менее талантливых, и более талантливых, удовлетворяясь пропуском усредненных дарований вроде Сашиного. Такова, к сожалению, пропускная способность нашей отечественной литературы. «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом!» – воскликнул однажды в сердцах Пушкин, а мой друг Саша словно бы в унисон ему написал:

Снег подлетает к ночному окну, вьюга дымится.

Как мы с тобой угадали страну, где нам родиться!

Саша и в самом деле угадал, где родиться. Другое дело, что в связи с участившимися отъездами писателей, художников, музыкантов он понял относительность отечественного своего успеха и засуетился, но об этом страницей-другой ниже.

А сейчас о Бродском.

Его поэтическая связь с «отечеством белых головок» не была такой уж однообразной. Завьюженный и леденящий образ России, заимствованный у него Сашей, одомашненный и превращенный из трагического в патриотический – «несмотря ни на что», был для И. Б. гамлетовым символом: даже если предположить, что весь мир тюрьма и таковым делает его наше воспаленное сознание, все равно Дания – одна из худших тюрем. Саша извлекал и отсюда несомненные выгоды, полагая тюремное свое сознание прерогативой, а не аномалией. И. Б. воспринимал отечественную декорацию не как зритель, а как участник действа, то есть интерьерно, душевно и физически, как собственную искалеченность:

В другую, может быть, и нельзя, если под другой подразумевать «загробную», а ежели в набоковском смысле – «другие берега», ибо Атлантический океан все-таки не Стикс, а нечто вроде замены смерти,¬ ее избегание – «Во избежанье роковой черты, я пересек другую – горизонта, чье лезвие, Мари, острей ножа» – короче, в э т у жизнь т у жизнь перенести можно и неизбежно: ни вытравить, боюсь, отечественной закваски ни благополучием, ни экзотикой:

Бродский, находясь еще здесь, сохранил во всяком случае редкостную трезвость по отношению к своему отечеству, где по железному закону тотальной психологии был не допущен в русскую литературу ни своими врагами, ни своими друзьями, что и предопределило во многом полную его творческую независимость от тех и от других.

Если бы он не был выслан 4 июня 1972 года, то человеческая его судьба сложилась бы здесь скорее всего трагически.

Я с ним познакомился поздно и сразу же полюбил – и его самого, и его стихи. Неофициальное и, с моей тогдашней точки зрения, низкосортное его окружение – его кордебалет, улица, литературное дно – меня поначалу удивляло и даже коробило, пока я не догадался, что наш державный литературный салон всячески избегает быть его аудиторией – Саша и Лидия Яковлевна прежде всего.

С наивной убежденностью в необходимости для литературы справедливости я попытался пробить брешь в этом заговоре молчания против И. Б. Когда я стал в очередной раз хвалить его стихи, Лидия Яковлевна искренне возмутилась: «Любить надо кого-нибудь одного – либо Бродского, либо Сашу!» Я опешил и даже вспомнил по аналогии, что Лаура говорит ревнивому Дону Карлосу:

И. Б. был городским сумасшедшим, а Саша – домашним котенком: сначала в салоне Лидии Яковлевны, потом в ленинградской поэзии и, наконец, в официальной литературе. И. Б. предвидел этот путь писательского сервилизма – он раздражался на Сашу, как голодный на сытого. Судьба к Саше благоволила – вряд ли можно его упрекать в этом, он был честен и ничего дурного вроде бы не сделал, чтобы ее задобрить, а выигрыш в лотерее – не преступление, а всего лишь случайность. Однако счастливый лотерейный билет Саша счел заслуженной себе наградой и стал впрок отрабатывать полученную привилегию, приспосабливаясь к отечественным обстоятельствам и яростно их адвокатируя от учащающихся нападений своих знакомых. Разномыслие он счел высшей для себя угрозой, а Бродского – персоной нон грата в современной поэзии: тот оказался изгнанником еще до того, как покинул пределы любезного отече¬ства. Точнее – он был изгнан из страны сначала своими «друзьями», а только потом врагами. «Друзьями» – за нарушение цеховых правил, за поэтический гений, за психологическую несовместимость, за литературное жидовство. Врагами – с подсказки и по наущению «друзей». Это был заговор коллектива против индивидуума, который отказался коллективу подчиниться. Я это не сразу понял, а только когда сам столкнулся с организованной мафией ленинградской интеллигенции. Это случилось спустя несколько лет после отъезда И. Б., и я вылетел из Ленинграда, как пробка из бутылки шампанского, еле ноги унес. Москва виделась из Ленинграда как единственное спасение.

Я вспоминаю бытовой и незначительный повод моей с Сашей размолвки – увы, в наше время даже идеи становятся бытом.

Человеческий инстинкт самосохранения вступил у Саши в резкое противоречие с литературным инстинктом самосохранения. В ле¬нинградском масштабе Саша сделался государственным поэтом, патриотические стихи за еврейской подписью были все-таки редкостью и ценились больше, из него делали – с его согласия – анти-Бродского.

Саше казалось, что все возможно – его механический, сальерьевский ум допускал любую возможность в своей судьбе – в том числе превращения себя в Бродского, так как тот уже по другую сторону океана, а с глаз долой – из сердца вон!

Поэзия представлялась Саше фокусником с мелькающими руками, многоруким Шивой, а поэзия на самом деле статуя с отбитыми руками, безрукая, беспомощная и всесильная Афродита, рожденная¬ из спермы и крови оскопленного серпом Урана. Какая там анестезия!¬ Крон отсек фаллос у милого родителя в момент последних содроганий – либо вызвав их, и когда Уран корчился от боли, выброшенный в море детородный его орган находился в состоянии оргазма.

Впрочем, греческая мифология здесь явно не причем, а причем – еврейская.

Саше было обеспечено благополучное место в литературе, но он принял его слишком суетливо, слишком цепко за него ухватился, а здесь тот же закон, что и в любви – чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Он возжелал боли как выгоды, но боли не было, а был выработанный иммунитет на боль. Его поэзия – это профилактические указания о том, как избежать страдания, как обмануть судьбу, как остаться счастливым, притворившись несчаст¬ным.

А мой роман – попытка восстановить попранную справедливость: право на первородство принадлежит косматому Исаву, а не гладкому Иакову.

АНОНС!

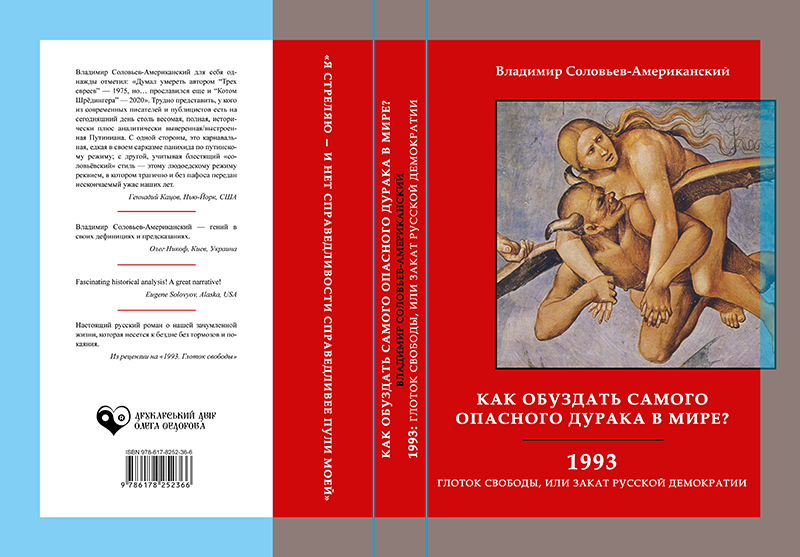

Всего год назад вышла моя первая киевская книга, вслед за ней вторая “Цунами истории. Победа Украины или поражение России?” и теперь третья “Как обуздать самого опасного дурака в мире? * 1993: Глоток свободы” – фактически две книги под одной обложкой. Все доходы от продаж – в помощь Украине. Принимаются заказы. Цена книги с авторским автографом – $28. Чеки по адресу:

Комментариев нет:

Отправить комментарий