Ржавый гвоздь

К дню рождения Бориса Слуцкого.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Увы, в кампании против Бориса Пастернака участвовали не только заведомые негодяи, но и такие достойные писатели, как Леонид Мартынов, Сергей Антонов, Илья Сельвинский, Виктор Шкловский, Николай Тихонов. Давид Яковлевич Дар рассказывал мне, как валялся в ногах у своей жены, уговаривая ее не выступать против Пастернака, но Вера Федоровна Панова выполнила свой партийный долг. Тем не менее пеняли за антипастернаковское выступление одному только человеку – Борису Слуцкому: настолько неожиданным в этом писательском хоре прозвучал его голос. Причем пеняли вовсе не те, чья мораль выше, а кто не стоял тогда перед подобным выбором либо оказался увертливей.

– Борис, будь осторожен, – успел ему шепнуть Женя Евтушенко, уверенный, что Слуцкий идет защищать Пастернака.

– Не беспокойся, все акценты будут расставлены правильно, – твердо ответил ему Слуцкий.

Ни до, ни после Слуцкий не совершил ни одного нечистоплотного поступка. Он так бы и остался в истории нашей литературы гражданской целкой, если бы не то злополучное выступление. «Вы приговорили себя к гражданской смерти», – высокопарно заявил ему Яша Виньковецкий. Близкий друг Ариадна Эфрон отвергла его запоздалое раскаяние, хотя оно последовало не три десятилетия спустя, когда раскаяния вошли в моду, а спустя несколько дней после собрания в Доме кино. Спустя много лет Женя Рейн написал по этому поводу со свойственной ему высокопарностью:

Под залпы крови и судьбы,

под звуки боевой трубы

прошел он гордо на трибуну,

где все сломал за пять минут…

Участие в тогдашней травле Пастернака для одних было нормой поведения, для других отклонением от нормы, но только для Слуцкого это было глубочайшим нравственным падением, и он сам это сознавал. Сын Пастернака, Евгений Борисович, убежден, что отец простил бы Слуцкого, приди тот с повинной. Потому хотя бы, что был христианином и знал, что такое травля, а Слуцкого теперь травили, как травили прежде Пастернака. С той только разницей, что травля Пастернака с его смертью кончилась, а травля Слуцкого длится по сию пору, камни летят в его могилу. С повинной к Пастернаку он не явился, ибо сам казнил себя за грехопадение. Некоторые даже считают, что его помешательство на старости лет было болезнью совести, хотя есть, конечно, иные причины: главная – смерть Тани, его жены, и побочные, связанные с его собственными, еще с военных времен, хворями (контузия, ранение, осколок в спине, последствия простуды на войне лобных пазух и неудачной операции).

Я познакомился с ним ранней весной 1969 года в Коктебеле, когда страсти вокруг Пастернака уже улеглись, а раздружился восемь лет спустя, за несколько месяцев до моего отвала и его болезни: он зашел в гости и, открыв изданный в Нью-Йорке том Бродского, прочел в предисловии дурной о себе отзыв. Обиду на автора – Анатолия Наймана, который, по его словам, еще прежде поссорил его с Ахматовой, – Слуцкий перенес на горевестника, то есть на меня.

К слову сказать, только злобой или глупостью можно объяснить замечание малограмотного эрудита Наймана о неграмотности Асеева, Слуцкого и Сосноры. Что касается Слуцкого, то он, безусловно, был самым образованным из современных русских поэтов: ходячая энциклопедия, Паганель, человек-книга. Не просто книго-, а быстрочей. Он рассказывал, что после войны работал в контрразведке и где-то, кажется в Румынии, ему пришлось разбирать библиотеку с многочисленными иммигрантскими изданиями:

– Набокова и Ходасевича я прочел, когда вы даже их имен не слышали.

Мы прогуливались по набережной в Коктебеле и загадывали друг другу стиховые загадки. Не было случая, чтобы по одной строчке Слуцкий не узнал автора, тогда как его цитаты отгадывал редко кто, хотя среди нас, помимо профессионального критика, было несколько поэтов (Володя Корнилов, Женя Евтушенко, Олег Чухонцев). Плюс, конечно, мировая история, которую Слуцкий, с его склонностью к историзму, знал ничуть не хуже мировой поэзии. Заодно Слуцкий обиделся и на Бродского, хотя я и предположил, что Ося мог не знать о содержании предисловия к «Остановке в пустыне».

– Должен был знать, – отчеканил Слуцкий уже на пороге, прощаясь.

Что касается Ахматовой, то знакомство Слуцкого с ней прекратилось после его реплики: мол, Ахматова весь свой тираж могла увезти на извозчике. Злослов и сплетник Найман, состоявший тогда при Ахматовой в пажах, тут же доложил ей о неуважительной реплике, на что Ахматова остроумно отреагировала:

– Я никогда не возила сама своих тиражей.

А тогда в Коктебеле, со свойственной молодости бестактностью, я без обиняков спросил Слуцкого о его антипастернаковской диатрибе. Он ничего не ответил, мы шли некоторое время молча по набережной. Я решил, что он не расслышал вопроса и, устыдившись, повторять не стал. Но Слуцкий вдруг остановился и прочел мне стихотворение, которое нигде напечатано еще не было, а спустя несколько дней, когда я дал ему на подпись его десятилетней давности сборник «Время», вписал в качестве автографа:

Старух было много, стариков было мало.

То, что гнуло старух – стариков ломало.

Пусть это был не прямой ответ на мой вопрос. Скорее, о последствиях его выступления – не для Пастернака, а для самого Слуцкого. Я догадывался об этом и прежде, но, услышав этот стишок, понял с какой-то особой остротой – как дорого обходится малодушие честному, мужественному человеку. Героические поступки совершаются иногда из инстинкта самосохранения: чтобы не платить еще дороже. Слуцкий был единственным из тех, кого выступление против Пастернака сломало.

Frangas, non flectes – сломишь, но не согнешь. А Сервантес считал, что быть сломленным легче, чем сгибаться.

Не знаю.

Еще я понял, что Слуцкий – человек, которому можно довериться: так дорого он заплатил за свое малодушие, что до конца своих дней будет честен и смел. Каждому человеку положена определенная мера трусости или подлости – Слуцкий свою норму выполнил, использовал свою квоту до конца. Когда Володя Корнилов сказал мне, что я не знал настоящего Слуцкого – каким он был до своей речи о Пастернаке, я ответил, что согрешившему и раскаявшемуся верю больше, чем девственнику. Известно: за одного битого двух небитых дают.

Это не апология предательства и не оправдание зла, но какой смысл предъявлять счет человеку, когда он уже заплатил по нему по доброй воле. Тем более тому, кого собственный поступок сломал, но не сломил. Есть разница между поступком и поведением – первый может быть случаен, во втором проглядывает линия судьбы.

Наум Коржавин сочинил неостроумную и по сути неверную пародию на комиссарство Слуцкого:

Он комиссаром быть рожден.

И, облечён разумной властью,

Людские толпы гнал бы он

К не понятому ими счастью.

Но получилось все не так:

Иная жизнь, иные нормы…

И комиссарит он в стихах –

Над содержанием и формой.

Еще резче высказался об этом Андрей Сергеев в дюжине, под Хармса, злых анекдотов о Слуцком. Вот один из них.

На просьбу Сталина принести ему личное дело Слуцкого Ягода возвращается с подозрительно тонкой папкой, в которой всего один лист:

«Когда умер Блок, Слуцкий сказал свою первую надгробную речь.

Когда умер Некрасов, Слуцкий шел в первых рядах траурной процессии.

Когда умер Пушкин, Слуцкий был распорядителем церемонии.

Когда умер Рылеев, Слуцкий держал веревку».

Палачом Слуцкий никогда, конечно, не был, но комиссарские нотки нет-нет да проскальзывали в его речи. Зашла речь об одном литераторе, который подозревался в связях с гэбухой; Слуцкий предложил снять его с довольствия, то есть лишить заказов на переводы, а те были главной кормушкой поэтов. В том же Коктебеле я был приглашен на судилище, которое устроили Слуцкий и Евтушенко над журналисткой, которая что-то не так написала об их товарище-поэте. Скорее всего, была неправа или поверхностна. Но все было устроено на полном серьезе: поэты – в качестве обвинителей, критик – адвокат. До сих пор стыдно, что я недостаточно защищал провинившуюся журналистку, и она в ту же ночь, не дожидаясь окончания срока путевки, покинула вместе с мужем (журналистом Симой Соловейчиком) Коктебель.

Среди множества историй, рассказывать которые Слуцкий был мастак, одна военная была про женщину – та встречалась с двумя офицерами, обоих заразила сифилисом, узнав, что у них общий источник любви и болезни, они вызвали ее на свидание и в упор расстреляли. Никого не осуждая, Борис Абрамович рассказывал эту историю, как назидательную. Уверен, среди расстрельщиков Слуцкого не было.

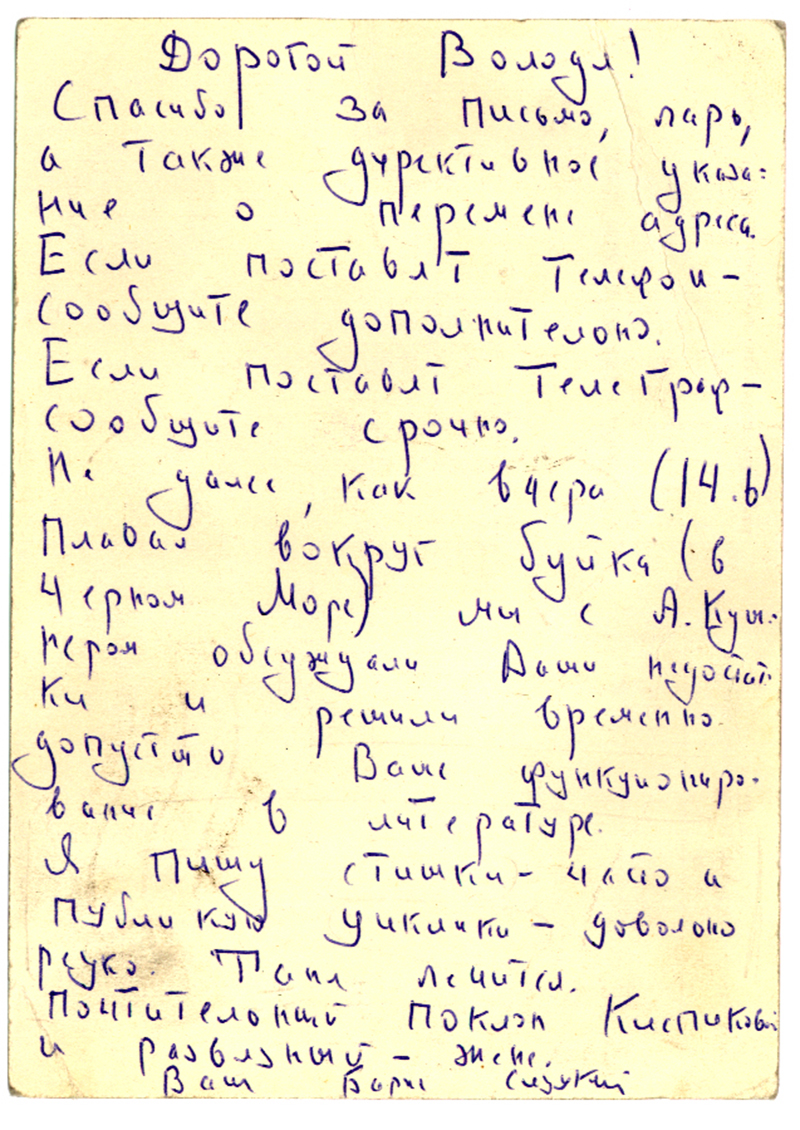

Его комиссарство было, конечно, напускное. Он и сам догадывался о неуместности комиссарских замашек в мирные и относительно либеральные времена, а потому часто сдабривал, заземлял их юмором. Вот, например, открытка, которую я получил летом 1973 года из Коктебеля в ответ на сообщение о моем переезде:

Дорогой Володя!

Спасибо за письмо, ларь (?), а также директивное указание о перемене адреса. Если поставят телефон – сообщите дополнительно. Если поставят телеграф – сообщите срочно. Не далее как вчера (14.6), плавая вокруг буйка (в Черном море), мы с А. Кушнером обсуждали Ваши недостатки и решили временно допустить Ваше функционирование в литературе.

Я пишу стишки – часто и публикую циклики – довольно редко. Таня лечится. Почтительный поклон Клепиковой и развязный – Жеке.

Ваш

Борис Слуцкий

Когда я всячески агитировал его за скушнера, которого тогда мало кто знал за пределами Ленинграда, он сказал мне, коверкая его фамилию на французский лад:

– Зачем нам ваш Кушнéр, когда у нас есть свой Самойлов.

Однако и к Самойлову, который боготворил Слуцкого еще с довоенных времен, относился с усмешкой и посвятил ему злую эпиграмму:

Широко известный в узких кругах,

Маленький, как Великое Герцогство Люксембургское…

Слово «маленький» относилось, понятно, не только к росту Дэзика.

«Побежденному ученику от победившего учителя» – надписал Слуцкий свою фотографию и подарил Самойлову. В конце концов, они разбежались окончательно.

– Мы с тобой были соседями по камере, а теперь дверь открылась. Не путайся больше у меня под ногами, – изрек на прощание Слуцкий.

Так рассказывал мне этот эпизод Александр Петрович Межиров, бывший свидетелем.

Самойлов не остался в долгу и бросил немало злых слов в адрес поверженного идола – вплоть до «фельдфебельской верности» Слуцкого. Но он же – отдам ему должное – по инерции прежней любви к учителю и ментору, оставил довольно тонкие заметы о стихах Слуцкого, обнаружив, в частности, что главная их эмоция – жалость: к детям, лошадям, девушкам, вдовам, солдатам, писарям, даже к пленному врагу, которого Слуцкий заставляет себя не жалеть и все равно жалеет. И прозаизацию Слуцким стиха объясняет по противоположности – для сокрытия сентиментального содержания: «Жалостливость почти бабья сочетается с внешней угловатостью и резкостью строки. Сломы. Сломы внутренние и стиховые. Боязнь обнажить ранимое нутро. Волевое усилие формы для прикрытия содержания. Гипс на ране – вот поэтика Слуцкого».

Можно как угодно относиться к прозе Слуцкого – как к свидетельству современника, как к документу эпохи, как к едкой и точной прозе, как к прозе прозы, тогда как его стихи – это поэзия прозы, но что в ней несомненно – это нерастраченная жалость прежде всего к женскому персоналу войны: к солдаткам, связисткам, санитаркам, медсестрам, к изнасилованным советскими солдатами европеянкам; впрочем, и к особям мужеского пола, включая даже пленных немцев, которых он пытается спасти от расстрела югославскими партизанами, но, увы, только оттягивает казнь на пару часов.

Николай Ушаков как-то обмолвился, что поэты спорят друг с другом – часто через столетия. Случаются поэтические споры более близко соотнесенные. Скажем, знаменитый спор об «угле» и «овале» Наума Коржавина с Павлом Коганом. Есть споры менее известные – к ним относится один такой спор, в котором участвовали Михаил Светлов, Борис Слуцкий и Давид Самойлов.

В 1943 году Михаил Светлов написал романтическое стихотворение «Итальянец» – с обращением советского солдата к убитому им итальянскому солдату:

…Я стреляю – и нет справедливости

Справедливее пули моей!

Никогда ты здесь не жил и не был!..

Но разбросано в снежных полях

Итальянское синее небо,

Застекленное в мертвых глазах…

Полтора десятилетия спустя под тем же названием – «Итальянец» появилось стихотворение Слуцкого. В нем сюжет уже иной: израненного и обмороженного итальянца советские солдаты «из сердобольности душевной кормили кашею трехразовою», но кончается стихотворение публицистическим обращением, пафос которого оправдан своим временем, как пафос Светлова – своим:

Мы требуем немного – памяти.

Пускай запомнят итальянцы

И чтоб французы не забыли,

Как умирали новобранцы,

Как ветеранов хоронили,

Пока по танковому следу

Они пришли в свою победу.

У Слуцкого со Светловым совпадение в стиховом выводе, полемика – в посыле: контрастному романтическому трагизму противопоставлен реальный драматизм военной ситуации.

А вот как решает итальянскую тему Давид Самойлов. Биография его «итальянца» начисто опущена, важнее любых био для Самойлова судьба человека – не анкетные данные, а исторические ориентиры положения человека в мире. Впрочем, анкетный вопрос Самойловым предусмотрен, и ответ на него дан полемический – с некоторым даже вызовом – во всяком случае, задором:

– Кто такой?

– Да никто. Человек. –

Щекотнул папиросный дымок.

Итальянец и сам бы не мог

Дать ответ на вопрос откровенный,

Он – никто: ни военный, ни пленный,

Ни гражданский. Нездешний. Никто.

К сожалению, у Слуцкого не было обыкновения ставить под своими стихами даты их написания. Поэтому мне неизвестно, чей «итальянец» был написан раньше – Слуцкого или Самойлова, хотя оба, несомненно, писались в полемике с военной романтикой Светлова. В любом, однако, случае перед нами классическая триада, где стихи Светлова и Слуцкого – это теза и антитеза, зато у Самойлова, с его склонностью к гармонии и сглаживанию («снятию») противоречий – синтез:

Человечек сидит у обочины,

Настороженный, робкий, всклокоченный.

Дремлет. Ежится. Думает. Ждет.

Скоро ль кончится эта Вторая

Мировая война?

Не сгорая,

Над Берлином бушует закат.

Канонада то громче, то глуше…

– Матерь Божья, спаси наши души,

Матерь Божья, помилуй солдат.

Кажется, это первый случай в советской поэзии о Второй мировой войне – молитва за солдата, не за советского, а за любого, за солдата вообще, врага, друга: за человека. Думаю, публикацию этих строчек в 1958 году можно объяснить только оплошностью цензуры.

Когда я сообщил Слуцкому, что публикую в «Юности» статью о военных поэтах, где есть глава и о нем, он поинтересовался, кто там еще. Я перечислил: Гудзенко, Межиров и Окуджава.

– Повезло им.

– В чем?

– В хорошую компанию попали.

Спустя несколько лет я возвратился к «военной обойме» и сочинил аналогичную статью для «Невы», изменив немного состав участников: Межиров, Слуцкий, Самойлов. Рахиль Исааковна Файнберг, заведующая отделом критики, взмолилась: «Ну хоть одного русского!» Я пытался было спорить, доказывая, что уже есть Межиров, но она сомневалась в его русскости и предложила на выбор одного из «Сергеев»: Наровчатова или Орлова. Я выбрал последнего по земляческому принципу (мы с ним питерцы), но Слуцкий убежден был, что я ошибся.

Субординационист, он любил составлять иерархические списки поэтов: номер первый, номер второй, номер третий, первая пятерка, вторая пятерка и так далее. Вежливо выслушивал поправки и предложения, но списки свои считал истиной в последней инстанции.

Даже шутки у него были субординационные. Когда я собрался в Симферополь, часах в трех от Коктебеля, встречать в аэропорту Лену Клепикову (после одной неудачной встречи ее в Феодосии, когда она сошла на станции Айвазовская), Слуцкий выразил недовольство:

– Что же получается? Если вы едете в Симферополь, то я должен лететь в Москву, чтобы встретить Таню в Шереметьево.

До приезда в Коктебель Лены Клепиковой он сватал мне художницу Клару и очень удивился, что я предпочел для одноразовых сношений другую женщину. В человеческом отношении он был, несомненно, прав, но, как говорится, х*ю не прикажешь. Вариант Саши Черного: для души и для тела.

Мы жили в одном корпусе – он на втором этаже, я на первом. Рано утром он подходил к балкону и заводил разговоры о женщинах:

– А вы могли бы, Володя, познакомиться с женщиной на улице и в тот же день переспать с ней?

Я честно ответил, что в моем опыте такого не было.

Сам он тоже вовсе не был таким, каким хотел казаться – экспертом по случайным знакомствам, что даже мог бы, по его словам, вести семинар на тему уличных случек. На самом деле, скорее застенчивый, чем самоуверенный. В дневниковых рассказах о поведении советских солдат на оккупированных территориях у него вдруг прорывается затаенное:

«Меня всегда потрясала, сбивала с толку дезориентировала легкость, позорная легкость любовных отношений. Порядочные женщины, безусловно бескорыстные, походили на проституток – торопливой доступностью, стремлением избежать промежуточные этапы, неинтересом к мотивам, толкающим мужчину на сближение с ними».

Володя Корнилов рассказывал мне байку, как стучится в номер Лили Брик, а дверь открывает Слуцкий, на ходу застегивая ширинку.

– Ну, ты же понимаешь – он был великий поэт, – говорит он в свое оправдание.

Еще он пытал меня как-то об отношениях с Юнной Мориц, которую не любил, виня ее – как и другие поэты военного поколения – в смерти ее мужа Леона Тоома, а тот выпал из окна их квартиры на Калининском проспекте, когда они там были вдвоем с Феликсом Дектором, отцом Иры, будущей жены Юза Алешковского, и разбился насмерть.

– Неужели вы с ней спите? – И не дождавшись ответа: – Дружбы с ней тоже не понимаю.

Хорошей школы, но средней руки художник Аксельрод устроил у себя в комнате итоговую выставку за два коктебельских весенних срока: пейзажи, натюрморты, портреты – в том числе непохожий п-т Лены Клепиковой. Перед вернисажем Слуцкий отвел меня в сторону и просил не высказываться, если мне не понравится, чтобы не обижать старика. Что я и сделал.

Знакомя меня в Коктебеле с Баклановым:

– Гриша – хороший парень, но безвкусный.

– Почему? – обижается Бакланов.

– Ну, знаешь, выбрать такой псевдоним – безвкусица. Евреи, вообще, не умеют выбирать псевдонимы. У них нет вкуса к псевдонимам. Потому что хотят быть больше русскими, чем русские. Ну, какой ты, Гриша, Бакланов? Для сравнения: Ленин, Сталин, Молотов, Горький…

– Троцкий, – добавил я.

– Это случайный псевдоним. Он взял фамилию тюремного охранника. А знаете, что архитектора Ноя Абрамовича Троцкого попрекали родством, и он всем доказывал, что это его настоящая фамилия, в то время как всякие Бронштейны – несть им числа, включая гроссмейстера – никак не пострадали, опровергая известное предсказание: что отдуваться за Троцкого придется Бронштейнам.

Несмотря на то, что часть автографов на подаренных книгах выдрали на таможне, когда я уезжал из России, многие все-таки сохранились. За исключением Слуцкого, все на редкость серьезны:

Дорогому Володе Соловьеву – тонкому, умному, талантливому – с пожеланием воплотить все эти качества в деле. Евг. Евтушенко

Володе и Лене – с нежностью, с любовью, с мясом и с кровью. Юнна Мориц

Лене и Володе, в надежде на Женю – в мыслях о том, где мы? – уже не в Ленинграде и наверняка не в Голландии – по-видимому, в Москве. Итак, дружески – Андрей Битов

Дорогим друзьям Володе и Лене, без которых не представляю своей жизни. С любовью. А. Кушнер

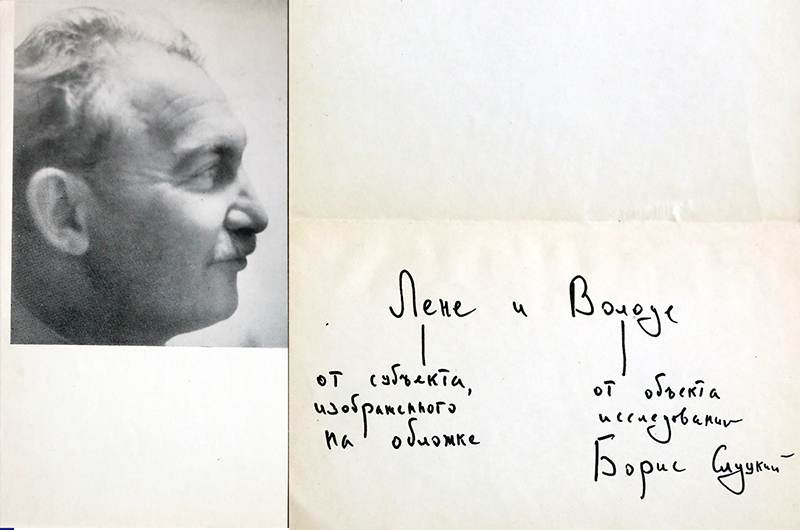

По контрасту – иронические автографы Слуцкого нам с Леной и Жекой, нашим сыном, к которому бездетный Борис Абрамович прикипел душой, таскал на плечах, помногу разговаривал, относился с какой-то нерастраченной нежностью:

Дорогой Лене,

дорогому Жеке,

дорогому Володе

от

дорогого Бори

Владимиру Соловьеву

от объекта его исследований

Борис Слуцкий

Прекрасной Лене

от прекрасного Б. Слуцкого

Лене и Володе

от субъекта, изображенного на обложке от объекта исследований

Борис Слуцкий

Слава к нему пришла еще до того, как вышла его первая книга, – сразу же после статьи Ильи Эренбурга о его неопубликованных стихах. Статья была опубликована летом 56-го в «Литературке» и вызвала литературный скандал. Что тому причиной – необычный, жесткий, антипоэтический стих самого Слуцкого либо репутация его покровителя? Что бы Эренбург в то время ни говорил, все вызывало протест – даже когда речь шла о Франсуа Вийоне или Стендале. Спустя год вышла первая книга Слуцкого «Память» – автору было под сорок, печататься в периодике он начал еще до войны, потом последовало гробовое молчание длиной в полтора десятилетия. Не знаю ни одного стихотворного сборника, который бы имел такое значение в судьбе русской поэзии, как этот – ни «Треугольная груша» Андрея Вознесенского, ни «Веселый барабанщик» Булата Окуджавы, ни «Струна» Беллы Ахмадулиной. О войне в этой книге было сказано с такой простотой и силой, как ни у кого до Слуцкого. Я охотился за этой книгой в магазинах, а, упустив, решился на покражу в библиотеке им. Скворцова-Степанова на Измайловском проспекте в Ленинграде. Недели три ходил, а когда убедился, что она стоит невостребованной на библиотечной полке, с чистой совестью увел ее во внутреннем кармане пиджака.

Случай в моей жизни редчайший, если не единственный.

Сам Слуцкий – много лет спустя, глядя на себя со стороны – сочинил эпиграмматический стишок «О книге “Память”»:

Как грибник, свои я знал места.

Собственную жилу промывал.

Личный штамп имел. Свое клеймо.

Собственного почерка письмо.

Даря мне книжку с этим стихотворением, вычеркнул последнюю строку и поверх вписал новую, точнее, восстановил старую: «Ежели дерьмо – мое дерьмо». В самом деле, даже шлак, которого при таком стиховом процессе, как у Слуцкого, оказывалось неизбежно много, легко узнаваем: плохие стихи Слуцкого не спутаешь с плохими стихами других поэтов.

Тем более – хорошие.

Позволю себе хронологический перескок – от запоздалого литературного дебюта Слуцкого к его посмертной судьбе. Мы все, конечно, знали, что из печатающихся поэтов ни у кого нет столько ненапечатанных стихов, как у Слуцкого – сам он насчитывал восемьдесят процентов («Пишу стишки – часто, и публикую циклики – довольно редко»), причем в печать попадал в основном третий, в лучшем случае – второй сорт: по его собственным словам, поэтическая норма у него – четыре тысячи строк, в печать отдает полторы тысячи, берут семьсот. Гудзенковский «критерий печатного станка» на Слуцком не срабатывал, советский Гутенберг к нему явно не благоволил. Противоположной крайностью, как я уже говорил, был Саша сКушнер: к середине 70-х у него был только один неизданный стишок, который он с боязливой опаской читал в узких кругах (дневники, которые он будто бы вел по совету Л. Я. Гинзбург, – и вовсе постсоветская байка закоренелого совка). Поэтому, когда в узком кругу спонтанно возникали чтения недозволенной поэзии, выступления Слуцкого всегда были самыми длинными, а скушнеровские – самыми короткими.

Так вот, хотя мы знали, что Слуцкий пишет «в стол», никто все-таки не подозревал, что у него в закромах скопилось столько не увидевших свет стихов – в период гласности журналы были буквально завалены его посмертными публикациями, пока верный его оруженососец, архивист и душеприказчик Юра Болдырев не выпустил его трехтомник, и стало ясно, поэтом какого масштаба был Борис Слуцкий. Межиров, правда, утверждает, что этот трехтомник не объял и половины литнаследства Слуцкого. Юра же Болдырев, который посещал Слуцкого в психушке, рассказывал, как тот пытался нацарапать карандашом пару стиховых строчек и приходил в отчаяние: ничего не выходило. Его поэтический дар пропал вчистую. Слуцкий был в полном сознании и здравой памяти, но в глубочайшей депрессии. Умер он в Туле у брата Ефима 23 февраля 1986 года. Единственный слуцковед Юра Болдырев ненадолго его пережил и похоронен рядом, в одной ограде.

Кстати, и Болдырева и Клепикову Борис Абрамович хотел протащить в Союз писателей: «А то всё евреи да евреи…» Это напоминает мне наоборотную историю, когда я уламывал в Питере завсекцией критики Костелянца помочь Сане Лурье, тогда автору нескольких статей, попасть в Союз писателей, на что Борис Осипович резонно возразил:

– Только на том основании, что он еврей?

Слуцкий вошел в поэзию в период хрущевской оттепели, а умер, когда наступила горбачевская гласность. И когда советские журналы стали посмертно печатать его старые, прежде запретные стихи, мертвый Слуцкий оказался вдруг более современным и злободневным, чем суетливые стихоплеты, штамповавшие вирши на потребу дня, а то еще, для пущей убедительности, выдававшие их за старые, задним числом ставившие под ними даты времен застоя – фальшак шел потоком. А Слуцкий почти никогда под своими стихами дат не ставил – ни настоящих, ни тем более фиктивных. То ли потому, что год для него – слишком мелкая мера времени, которое он мыслил более монументальными и законченными кусками – лихое сталинское десятилетие от коллективизации до начала войны, четыре года войны, послевоенное средневековье, оттепель, застой… А может, причиной этого пренебрежения хронологией была, напротив, верность Слуцкого Хроносу, убежденность, что куда важнее время, которому стих посвящен, чем когда он написан? Именно так – по исторической канве – расположил Юра Болдырев стихи Слуцкого в экспериментальном сборнике «Я историю излагаю…» – получилась летопись современности. Уверен, что ни с одним другим поэтом этот фокус бы не прошел.

Пастернак в «Высокой болезни» ссылается на Гегеля, хотя на самом деле эта мысль принадлежит Шлегелю (сознательная ложная атрибуция – братья Шлегели были под запретом, а Гегель как-никак предтеча марксизма): «однажды … ненароком и, вероятно, наугад назвал историка пророком, предсказывающим назад». А уж мы-то тем более знаем: для того, чтобы сказать правду о прошлом, нужен был ничуть не меньший талант, чем для того, чтобы угадать будущее. И уж точно: больше мужества. Как трудно заметить в быстро или, наоборот, медленно текущих водах нашей жизни тавро века, дыхание истории. Слуцкий был наделен именно таким историческим зрением. Поэт, который не ставил под стихами дат, зато выбирал для своих книг названия, напрямую связанные с Временем: «Память», «Время», «Сегодня и вчера», снова «Память», «Сроки», «Годовая стрелка».

Вот ведь, часы Слуцкого показывали не часы, а годы!

После мандельштамовского «Мы живем, под собою не чуя страны…», стихи Слуцкого о Сталине – лучшие в русской поэзии. Большинство из них так и не были опубликованы при жизни поэта, но вот одно, которое чудом проскочило. Привожу тем не менее по памяти самиздатный вариант, а не грамматически выправленный печатный:

Мы все ходили под богом,

У бога под самым боком.

Он жил не в небесной дали,

Его иногда видали

Живого. На мавзолее.

Он был умнее, злее

Того – иного, другого,

Которого он низринул,

Извел, перевел на уголь,

А после из бездны вынул

И дал ему хлеб и угол.

Мы все ходили под богом,

У бога под самым боком.

Однажды я шел Арбатом.

Бог ехал в пяти машинах.

От страха почти горбата,

Угрюмо жалась охрана

В своих пальтишках мышиных.

Было поздно и рано.

Серело. Брезжило утро.

Бог глянул жестоко. Мудро

Своим всевидящим оком,

Всепроницающим взглядом.

Мы все ходили под богом.

И даже стояли рядом.

Вот еще одно стихотворение о той эпохе – ему пофартило меньше, при жизни Слуцкого оно напечатано не было:

А нам, евреям, повезло.

Не прячась под фальшивым флагом,

На нас без маски лезло зло,

Оно не притворялось благом.

Еще не начинались споры

В торжественно глухой стране,

А мы, припертые к стене,

В ней точку обрели опоры.

Хотя в анкетном смысле Слуцкий был чистокровный еврей, ощущал он себя в одинаковой степени и русским, и евреем, в этом не было противоречия или надрыва, ему не требовалось перехода в православие, чтобы перекинуть мостик над бездной. Потому что бездны для него здесь не было. Ему претили любые формы национализма, не было нужды отказываться от еврейства ради русскости, или наоборот, оба чувства присущи ему естественно, изначально. Он их, однако, различал: русскость была принадлежностью к истории, еврейство – отметиной происхождения, типа родимого пятна. И оба относились не к паспортной графе, а к судьбе, для которой графы еще не придумано. Если бы этому очень русскому и очень народному поэту сообщили вдруг, что на самом деле он еще и русского происхождения, он бы почувствовал себя обедненным – скорее, однако, как поэт, чем как человек. Почти то же самое, как если бы отъявленный, зоологический юдоед узнал, что у него в роду есть евреи. Только в данном случае – повторяю – речь о Слуцком-поэте. Именно как еврей он так остро ощущал свою связь с русским народом:

А я не отвернулся от народа,

С которым вместе голодал и стыл,

Ругал похлебку, осуждал погоду,

Хвалил далекий, словно звезды, тыл.

Когда годами делишь котелок

И вытираешь, а не моешь ложку, –

Не помнишь про обиды. Я бы мог.

А вот не вспомню. Разве так, немножко.

Не льстить ему. Не ползать перед ним.

Я – часть его. Он больше, а не выше.

Связь между поэтом и читателем всегда драматична – у Слуцкого больше, чем у других. Нет пророка в своем отечестве – всеобщая популярность сопровождала скорее общедоступный и псевдонародный стих Евтушенко, чем народную по сути поэзию Слуцкого, которая при его жизни имела квалифицированную, но все же весьма ограниченную по советским масштабам аудиторию. То, что он написал про Дэзика Самойлова, применимо, увы, к нему самому: широко известный в узких кругах. Кстати, именно так написал в краткой биосправке Слуцкого один его зоил, а Слуцкий развернул в эпиграмму на Самойлова. А может, и на самого себя?

Понятно поэтому его обращение: «Побудь с моими стихами, постой хоть час со мною. Дай мне твое дыхание почувствовать за спиною». И адресовано это обращение не другу и даже не женщине. (У Слуцкого вообще не было любовной лирики вплоть до смерти Тани, когда он, по его словам, «написал двести стихотворений и сошел с ума»; эти его последние стихи некрофильски окрашены, к ним в качестве эпиграфа подошло бы пушкинское «Явись, возлюбленная тень…») Любовное обращение Слуцкого – к народу. Слуцкий был кровно заинтересован в читателе, конкретно – в народном читателе, герое своих стихов, который – вот парадокс! – любил совсем иную поэзию: предпочтительно не о себе, а если уж о себе, то в каком-то преображенном, песенно-сказочном ладе. Массовый читатель предпочитал тогда сентиментальную гладкопись, а стих Слуцкого был ершист, неотесан и груб, как сама реальность. Своей поэтикой Слуцкий вызвал на себя огонь критики – понадобилось по крайней мере десятилетие, чтобы его стихи были ею приняты. Но критика – какая ни есть – это все-таки передовой, элитный отряд читательской массы, к которой стих Слуцкого так и не пробился, несмотря на всю его народность. В письме ко мне Митя Сухарев, сам поэт, сравнил стихи Слуцкого с музыкой Мусоргского – то же сочетание народности и новаторства (вплоть до темы «народ и власть» в «Борисе Годунове» и «Хованщине»), – которая не была понята современниками (Направник, к примеру, ставил ему палки в колеса), а только в следующем столетии. То же со Слуцким: именно народность явилась главным препятствием на пути поэзии Слуцкого к народу. Схожий парадокс случился позднее с «деревенской» прозой, которую сельский житель читать конечно же не стал, в лучшем случае отдавая предпочтение чтиву типа Юлиана Семенова или Валентина Пикуля, а в худшем – не беря книг в руки вовсе. Если перевести это в изобразительный ряд, то получим олеографию с парочкой серебристых лебедей над кроватью и шеренгу мал мала меньше слоников на комоде.

О вкусах не спорят, менее всего я хотел бы быть понятым в назидательном плане. К тому же лебеди и слоники покрылись со временем эстетической патиной, на них нашлись любители-зоофилы. Слуцкого, однако, можно понять – он палец о палец не ударил, чтобы понравиться читателю, которого сделал своим героем, не отступил ради его любви от своей программы ни на йоту. Поэтическая независимость далась ему нелегко. Он уже принес вполне сознательную жертву, освободив стих от классических обязательств, а заодно и от лирических признаний – стал военным писарем эпохи, беспристрастным Нестором, суровым фактографом своего века. Пожертвовав главным, Слуцкий не уступал в мелочах. Потрафлять читателю ему было не с руки.

Слуцкий первым вступил в борьбу со сталинским неоклассицизмом в поэзии и с привыкшим к нему читателем. То есть с читателем, который уже отвергал Лебедева-Кумача, но все еще любил Маршака. Отталкиваясь от официальной поэтики, от благостной гладкописи, от бодряческого патриотизма, Слуцкий спорил с философией, за ними стоящей. Эта философия воспринималась им серьезно, так как обладала более убедительными доказательствами, чем стихи, взошедшие на ее почве. Идеалистическому толкованию действительности Борис Слуцкий противопоставил саму действительность: «Если увижу – опишу то, что вижу, так, как вижу. То, что не увижу, опущу. Домалевыванья ненавижу». Это – теоретическое высказывание из цикла, который Слуцкий сочинял до самого конца и который можно было бы обозначить вслед за Гёте: поэзия и правда. В бытовом плане эта антитеза наиболее четко выражена в антиклассической – и одновременно антизощенковской – «Бане», которая давно уже стала советской классикой:

Там ордена сдают вахтерам,

Зато приносят в мыльный зал

Рубцы и шрамы – те, которым

Я лично больше б доверял.

…Там по рисунку каждой травмы

Читаю каждый вторник я

Без лести и обмана драмы

Или романы без вранья.

В статье «О том, что такое слово» Гоголь писал: «Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними: иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят».

В основе поэтической системы Слуцкого лежат именно эти общие места, к которым он прокладывает путь заново, сверяя их с конкретными фактами, заземляя высокие слова, мотивируя их низкой прозой, разговорной интонацией, бытовой окраской. Сдвиг, произведенный Слуцким в русском стихе – бытовой. Он первым заговорил о трагическом в будничном – через будничное, в будничной интонации и будничными словами.

Я высоко ценю его едкие, точные и честные мемуарные заметки, но скорее как документ эпохи, чем настоящую прозу. Настоящей прозой его наблюдения становятся только в поэзии, а так – подмалевок к его собственным стихам. Надеюсь, мои слова звучат не чересчур оксюморонно. Сама реальность искусства – больший оксюморон, чем все, что можно о нем сказать.

В поэзии Слуцкий – «передвижник», и хотя «передвижнической школы» не создал, но его влияние на русский стих в целом и конкретно на таких разных поэтов, как Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Владимир Высоцкий, Евгений Рейн, Станислав Куняев, несомненно.

Последний, став русофилом, отмежевался от Слуцкого по пятому пункту. А когда-то его даже называли адъютантом Слуцкого. Как-то он нас с Леной подвозил на машине, я заговорил о Слуцком.

– Это пройденный этап, – сказал Куняев.

– Вы говорите о себе, а я о Слуцком.

Однако, когда тело Слуцкого привезли из Тулы в Москву, по разные стороны его гроба стояли во всем остальном антагонисты Володя Корнилов и Стасик Куняев.

Наконец, Иосиф Бродский.

По многим поэтам у нас были несогласия с Осей, но Слуцкого, которого Бродский называл Борой, Борохом, Барухом, он cчитал самым значительным из живых русских поэтов и многие стихи шпарил наизусть. Когда на какой-то встрече русских поэтов в Коннектикуте Таня Бек стала читать знаменитое стихотворение Слуцкого о поэзии и дошла до –

До той поры не оскудело,

Не отзвенело наше дело,

Оно, как Польша, не сгинело,

Хоть выдержало три раздела, –

Бродский оттолкнул советскую гостью и, смакуя любимый стих, продолжил за нее:

Для тех, кто до сравнений лаком,

Я точности не знаю большей,

Чем русский стих сравнить с поляком,

Поэзию родную – с Польшей.

И дочитал стихотворение до конца.

В поэзии мы сходились с Бродским на Баратынском, Слуцком и… Бродском. Я и теперь не знаю, кого из двух последних люблю больше и кого ставлю выше как поэта. Тем более досадна злопыхательская характеристика Слуцкого в предисловии к «Остановке в пустыне», о которой сам Бродский глубоко сожалел и отзывался о Наймане в связи с этим весьма нелестно.

Проза не вытесняла в стихах Слуцкого поэзию, но сама становилась поэзией. Точнее сказать – когда становилась, а когда нет. В экспериментальной поэзии Слуцкого неудачи, пожалуй, даже более естественны, чем удачи – и более часты. Однако эксперимент этот оправдан именно удачами. Его знаменитые «Физики и лирики», открывшие долгую дискуссию по всей стране, позднее были переведены Слуцким из публицистического регистра в лирический:

Где-то на перекрестке

между музыкой и наукой,

поэт, ищи поэзию,

выкликай, аукай!

Если этот поиск

тобой серьезно начат,

следующее правило

следует заучить:

стих не только звучит.

Обязательно – значит.

Стих не только значит.

Необходимо – звучит.

Совет этот нельзя распространить на всю мировую поэзию. К примеру, «есть речи – значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно». С другой стороны, есть сугубо смысловая, концептуальная поэзия, игнорирующая «звуковую» сторону, намеренно антиэстетическая. Как и большинство литературных манифестов и постулатов, императивно навязываемых всей литературе в целом, этот относится прежде всего к его автору. Но что любопытно, смысловик Слуцкий был одновременно будетлянином и обожал корнесловие: «О покой покойников! Смиренье усмиренных!»

Литературный спор Слуцкого вышел за пределы ближайших к нему лет, ибо – вслед за Некрасовым, Маяковским, Хлебниковым – он спорил с каноническим, пиететным отношением к классическим нормам русского стиха, ломая иерархию и ниспровергая авторитеты. Конечно, все это связано между собой – ощущение завершенности классической поэзии, стертость ее восприятия, активное распространение эпигонского неоклассицизма среди советских поэтов, в том числе одаренных. Поэтическая реформа Слуцкого двойная, но если бы она ограничилась только семантикой, то есть обновлением содержания, то существовала бы помимо поэзии, за ее пределами. Про него нельзя сказать словами Ходасевича, что он привил «классическую розу советскому дичку», – потому хотя бы, что он шел в обратном направлении.

Я слышу звон и точно знаю, где он,

И пусть меня романтик извинит:

Не колокол, не ангел и не демон,

Цепная ласточка железами звенит.

Это и есть наиточнейшее определение собственной поэзии: цепная ласточка.

Вот ведь, помимо отсутствия у него вплоть до последнего года поэтической деятельности любовной лирики, у него не было также и пейзажной – ну не уникум ли? Стих Слуцкого откровенно, агрессивно антипейзажен. «Пейзажи солдат заслонил», – пишет он и разъясняет:

Солдатская наша порода

Здесь как на ладони видна.

Солдату нужна не природа.

Солдату погода нужна.

Вот замечание Сент-Экзюпери в «Ночном полете»: «Требования ремесла преображают и обогащают мир… Даже если полет протекает благополучно, на любом участке линии летчик никогда не бывает зрителем. Окраска неба и земли, следы ветра на море, предсумеречная позолота облаков вызывают в нем не восхищение, а раздумье». Созерцательному, зрительскому отношению к миру Слуцкий противопоставил его практическое, меркантильное, профессиональное освоение. Солдатский профессионализм и литературный рационализм Слуцкого сводят к минимуму необходимые человеку слова, чувства, мысли. Именно эту поэтическую аскезу и постулирует он собственному стиху, что мне, как автору лысой прозы, чрезвычайно близко. «Я не люблю вдаваться в излишние подробности и рассказывать читателю то, что он легко может вообразить…», – пишет не захотевший стать великим писателем Проспер Мериме.

Слово – Слуцкому:

Как к медсестринской гимнастерке брошка,

Метафора к моей строке нейдет.

Любитель порезвиться понарошку

Особого профиту не найдет.

Но все-таки высказываю кое-что,

Чем отличались наши времена.

В моем стихе, как на больничной коечке,

К примеру, долго корчилась война.

А в другом стихотворении Слуцкий дает мощный образ, который одинаково относится к крутой его поэтике и к его исторической миссии: «Я – ржавый гвоздь, что идет на гроба…»

Приведу здесь сравнение, которое может показаться натянутым, но я уверен в его адекватности: поэтика Слуцкого сродни библейской. Вот и Межиров сказал мне однажды, что Слуцкий – человек ветхозаветного замеса. Именно так – просто и высоко – описаны в Библии нравы, обычаи и история древних скотоводов. Обыденный факт там звучит как исторический, семейный конфликт становится всемирной историей. Напряженный историзм – имманентное свойство поэтики и философии Слуцкого. Кстати, одно из лучших его стихотворений – на библейский сюжет:

Истощенный нуждой,

Истомленный трудом,

Блудный сын возвращается в отческий дом

И стучится в окно осторожно.

– Можно?

– Сын мой единственный, можно!

Можно все, лобызай, если хочешь, отца,

Обгрызай духовитые кости тельца.

Как приятно, что ты возвратился!

Ты б остался, сынок, и смирился.

Сын губу утирает густой бородой,

Поедает тельца, запивает водой,

Аж на лбу блещет капелька пота

От такой непосильной работы.

Вот он съел, сколько смог.

Вот он в спальню прошел,

Спит на чистой постели,

ему хорошо!

И встает.

И свой посох находит.

И ни с кем не прощаясь, уходит.

Так же пишет Слуцкий и о сегодняшнем дне, либо о недавнем прошлом, воспринимая современность с исторической дистанции: о простом солдате как о памятнике, о мытье в бане как об историческом событии. Ведь жизненные будни советского человека и в самом деле «на весы истории грузно упали», а потому время для Слуцкого, как говаривали в старину – «далевой образ». Даже если описываемое им событие случилось вчера, Слуцкий все равно рассматривает его в перевернутый бинокль. Впрочем, никакой бинокль ему не нужен, это свойство зрения – дальнозоркость: она ему помогает и мешает, когда как. Любой отрезок времени Слуцкий рассматривает не сам по себе, а в отблесках прошлого и будущего. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, ждет он, когда современность превратится в историю, ибо воспринимает не движение, а сгустки, не процесс, а результат.

Вот его удивительное стихотворение «Ровно неделя до победы» – дневниковая запись превращена в исторический этюд; в пяти строчках о войне Слуцкий ухитрился дать заодно и абрис всей последующей агонии сталинского лихолетья:

Блистает солнце на альпийских видах,

И месяц май.

В Берлине Гитлер сдох.

Я делаю свободы полный вдох.

Еще не скоро делать полный выдох.

Но Слуцкий не был бы Слуцким, если бы вслед за этим стихотворением не написал к нему стихотворение-постскриптум:

| Но май сорок пятого года Я помню поденно, почасно, Природу его, и погоду, И общее гордое счастье……Как славно, что кончилась в маеВторая война мировая! Весною все лучше и краше. А лучше бы кончилась раньше. |

Без этого исторического зрения Слуцкий не существовал бы как поэт. Ведь он и современность понимал, как перекресток истории – иначе он ее просто не воспринимал, будучи дальнозорким и не видя вблизи.

Поэзия Бориса Слуцкого объемлет обе фазы времени – прошлое и настоящее – как некое единство. Время обладает для него цельностью, он не замечает в его течении ни напрасных дней, ни пустых страниц. Основное его занятие как поэта – обнаружить и наблюдать в мелькании будней «как мчится вдаль всемирная история». Кто еще из «кирзятников» с таким патетическим фатализмом принял судьбу, выпавшую на долю поколения:

Девятнадцатый год рожденья –

Двадцать два в сорок первом году –

Принимаю без возраженья.

Как планиду и как звезду.

А спустя еще пару-тройку десятилетий он напишет:

Мой круг убывает. Как будто луна убывает.

Кто сам умирает, кого на войне убивают,

и в списке друзей моих те, кто навеки молчат,

куда многочисленней тех, кто шумят и кричат.

Я думаю, мне интересней и даже полезней

меж тех, кто погиб от атак, контратак и болезней

и памяти точной и цепкой на долю достался,

меж тех, кого нет, а совсем не меж тех, кто остался…

Теперь, после смерти Слуцкого, я перечитываю это стихотворение с каким-то особым чувством. Вернувшись в Москву, листал старую телефонную книжку и вычеркивал тех, кого уже нет – в том числе Слуцкого. Это большая недостача – не только для меня лично. Но и не только для поэзии.

Как бы это лучше пояснить?

Легко быть гласным в эпоху гласности, а поэзия Слуцкого была гласной в эпоху всеобщего безгласия, когда безмолствовал не только народ, но и перебздевшая муза.

Я еще без поправок эту книгу издам.

Издал. Посмертно. Только кому она теперь нужна, эта бесцензурная великая книга?

В отличие от других «военных» поэтов Борис Слуцкий был в поэзии представителем не только поколения, но скорее времени. Его исторические стихи – послание в будущее, тому самому «читателю в потомстве», о котором мечтал Баратынский. Напряженно и чутко вглядывался он в людей моложе его, пытаясь угадать по их лицам будущее, ибо прошлого и настоящего ему было уже недостаточно. Отчасти этим я объясняю и нашу с ним восьмилетнюю дружбу: он рвал со многими сверстниками и тянулся к молодым. А я жил в мире, где все меня старше: младший современник. Ну да, из породы младотурков, что не преминул заметить Слуцкий.

Его поэтическая дальнозоркость сработала не только на вчерашний день, но и на завтрашний, который он угадал и предсказал в стихотворении, посвященном моему поколению – сороковикам: моим друзьям Бродскому, Довлатову, Шемякину, да и нам с Леной – Клепиковой и Соловьеву. Поколение, о котором я думал сочинить метафизический роман, который так бы и называется «Быть Владимиром Соловьевым», где «владимирсоловьев» надо писать слитно, потому как имя нарицательное, а не собственное. А стихотворение Слуцкого про нас так и называется – «Последнее поколение».

Войны у них в памяти нету, война у них только в крови,

в глубинах гемоглобинных, в составе костей нетвердых.

Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: «Живи!» –

В сорок втором, в сорок третьем и даже в сорок четвертом.

Они собираются ныне дополучить сполна

все то, что им при рождении недодала война.

Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу.

Они ничего не знают, но чувствуют недобор.

Поэтому все им нужно: знание, правда, удача.

Поэтому жесток и краток отрывистый разговор.

Теперь, когда советская эпоха канула в Лету, понятно, почему антиклассик Борис Слуцкий стал ее классиком. Он остался кем был: ржавый гвоздь в ее гроб.

Владимир СОЛОВЬЕВ

Нью-Йорк

Комментариев нет:

Отправить комментарий