Глеб Павловский: Это разрушение Путиным остатков государственности

03:01, 22 января 2020

«Собеседник» №02-2020

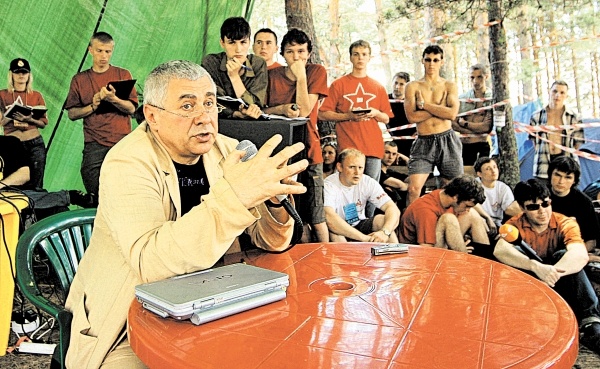

Глеб Павловский в России – политолог номер один, не столько по уровню (тут конкуренция усиливается), сколько по хронологии. Политический язык девяностых вырабатывался в его Фонде эффективной политики, и она была действительно эффективной. Павловскому приписывались главные комбинации Кремля в начале путинского правления, да и потом. И хотя реальность сильно обессмыслилась с тех пор, термины для ее описания продолжает предлагать именно он.

даты биографии

- 1951 – родился 5 марта в Одессе

- 1969 – исключен из комсомола за «анархизм и левоэкстремистский уклон»

- 1982 – сослан на три года в Коми за самиздат

- 1995 – основал и возглавил Фонд эффективной политики

- 2000 – работал в предвыборном штабе Путина «директором по планированию»

- 2011 – лишился должности советника главы администрации президента

Система начала есть себя

– Вы, кажется, единственный, кто не высказался до сих пор о конституционном кризисе или о постконституционной России, как я рискну ее назвать. Это заставляет думать, что всю конфигурацию опять придумали вы и теперь вынуждены молчать.

– Что-то вы плохо обо мне думаете. Ситуация очень плохая, причем оппозиция этого не замечает, да и нет в общем никакой оппозиции. Есть десяток колумнистов. Россию оставили без Конституции, не встретив никакого сопротивления. Насколько помню, слово «общество» в послании 15 января вообще не упоминалось – и это, как видим, справедливо.

– Те изменения, которые вносятся в Конституцию, – радикальные или косметические?

– Это та косметика, за которой уже не видно лица. Суть их в том, что все муниципальные органы встраиваются в вертикаль, вообще действует только власть – никаких других субъектов политики не просматривается.

– Медведев, надо полагать, сам отказался во всем этом участвовать?

– Поговаривают так. Да премьер в этой ситуации вообще не особенно важен. Сам термин «преемник» становится неактуален: президент России сегодня имеет гораздо больше полномочий, чем было у государя императора, и в десять раз больше, чем было у Ельцина. Как это можно передать?

– То есть транзит сводится к перемещению Путина в другое кресло.

– Он наметил несколько позиций. Это было бы не в его духе – за четыре года до потенциального транзита учреждать под себя конкретное кресло. Он будет смотреть, как фишка ляжет. А может, за эти четыре года распадутся США? А может, падут саудиты и до небес вздорожает нефть? Решим сообразно ситуации.

– Какая конструкция рисуется Кремлю, в каком положении мы окажемся?

– То, что рисуется, и то, в чем окажемся, – традиционно разные вещи, все происходит со сдвигом или, верней, не так, как предполагалось. Я вообще пришел к выводу, что мы, как правило, лет через 10–15 всегда оказываемся в своей мечте, но обычно не узнаем ее. Сейчас можно сказать, что произошла революция сверху, которая мечталась многим, в том числе «системным либералам», но выглядит она не совсем так... Я в семидесятые в одном московском сквоте разговорился с Венедиктом Ерофеевым, и он сказал: мне многого не надо, мой идеал государственного устройства – чтобы во главе страны стоял черный полковник, не любящий стихов. Черные полковники – это, если помните, представители греческой диктатуры. Примерно так и получилось. Думаю, политический идеал Бродского в те годы выглядел примерно так же.

– И кстати, именно при этом полковнике оба они канонизированы.

– Наша система – невероятно юркая и увертливая, то, что называется agile, этому сейчас специально учат – гибкая методология управления. То есть приспосабливается она ко всему, но ничем не управляет. Это философия выживания. Она выживает сама по себе, а люди выживают отдельно. Впрочем, сейчас мне кажется, что система начала есть себя: она уверена, что пребывает в триумфальной точке. Президент так и сказал, что мы обогнали Советский Союз – по всем пунктам, кроме территории.

– Это по каким же пунктам?

– Производство оружия и экспорт нефти и газа. Теперь он хочет все расставить по местам.

– Каковы функции Госсовета – пока вроде непонятно.

– Госсовет – триумфально реанимированная идея девяностых, чуть ли еще не Бурбулиса: предполагался орган для безопасного размещения бывших представителей власти – куда-то ведь их надо девать? Ельцин тогда не одобрил, ему невыносима была мысль заседать по соседству с Горбачевым. Потом он опять всплыл как клуб губернаторов, убираемых из Совета Федерации. Теперь он возник как один из возможных центров власти для Путина.

– С Белоруссией, судя по всему, не получилось?

– Как полубелорус, я этим даже горд. Правда, в конституционную комиссию, как это называется, ввели белорусских представителей – таких, в функции Куусинена. Но, видимо, не вышло, и не только из-за Лукашенко. Хотя чего хочет народ – будет понятно только после Лукашенко.

– Если все главные функции правительства будут переданы Госсовету, зачем оно тогда вообще?

– Ну, как... Кто-то должен регулировать финансовые и людские потоки. Правительство будет заниматься чисто практическими задачами, постоянно получая сигналы из двух центров власти – Совбеза и Госсовета.

Россия перестает быть республикой

– Почему именно сейчас началось все это?

– Ну а почему именно в декабре девяносто четвертого надо было входить в Чечню? Почему не позже или не раньше? Сложное ощущение внешней победоносности и внутреннего неблагополучия. Величие и зыбкость.

– Почему оппозиция и неупоминаемое «общество» так спокойно это съели?

– Ну, вопрос «что могла бы делать оппозиция» задается в последние годы регулярно. Казалось бы, во время летних митингов, когда все забетонировано, – что она могла сделать? Но что-то смогла, судя по сентябрю: кого-то из своих отбила... Вообще нельзя начинать с констатации своего бессилия. Надо для начала осознать, что речь идет о построении другого государства. Это гораздо значительней, чем выборы в Московскую думу. Просто не будет никакой Московской думы – вернее, ее сможет беспрепятственно формировать сам Собянин. И у нее будет, возможно, даже больше прав. И любой москвич сможет написать в нее электронное письмо и немедленно получить автоматический ответ. Но это не будет парламент.

Ситуация в целом очень опасная. Одно дело – игнорировать Конституцию и управлять из-за кулис. И совсем другое дело – когда Конституции нет. Возникает вакуум, который может быть заполнен чем-то, для оппозиции далеко не благоприятным. После ухода Путина в действие вступает назначенный им местоблюститель, который непредсказуем. Государство в строгом смысле слова становится невозможным, и его придется создавать с нуля. Пока есть возможность упереться и требовать пересмотра этих планов – надо собираться вокруг лозунга «Спасите свою Конституцию».

– Конституция не очень хорошая, кстати.

– Согласен, но в ней есть элементы, за которые можно зацепиться. Если хоть на 24 часа ввести ее в прямое действие – любой суд, даже Басманный, найдет, за что привлечь ближайших друзей президента, да и его самого.

– Можно сказать, что Россия перестает быть президентской республикой?

– Она перестает быть республикой, прямо говоря. Это разрушение остатков государственности: Путин начал это разрушение рокировкой 2012 года, сейчас завершает. Президент после Путина будет играть роль вспомогательную, конструкция выглядит так, что ни один узел нельзя будет развязать без Путина: это и есть разрушение самой ткани государства во имя довольно сомнительных целей.

– Но, может, хотя бы угроза внешней войны слабеет? Война ведь рассматривалась как один из способов вечного сохранения Путина...

– Не слабеет, потому что, когда человек чувствует, что сапогами попирает Вселенную, он перестает адекватно оценивать внешние угрозы. 22 июня никак не могло стать для Сталина неожиданностью – однако стало, и с катастрофическими последствиями. Если человек думает, что управляет Вселенной, ему кажется, что он управляет и Гитлером; это заблуждение.

Сейчас есть запрос на перемены

– Как вам кажется, Путин обеспечил себе пожизненное правление потому, что он такой умный, потому, что ему так везло, или потому, что попался такой податливый материал?

– Ну, вот Наполеон Третий правил двадцать лет, пока не оказался в германском плену; человек, которого все считали образцовым ничтожеством – и кто мог подумать? Но – двадцать лет императорства. Видимо, после революции 1848 года образовалась пустота, которую смог заполнить он один. И заполнял, пока все это не накрылось, причем они еще дешево отделались, потеряв Эльзас и Лотарингию.

– Ну, так это была Франция, измочаленная Великой революцией, террором, Наполеоном, Бурбонами...

– Ну, так это была Россия после холодной войны, которая, кстати, не кончилась. Пустота, образовавшаяся после СССР, недооценивалась. Возникла площадка – резвись как хочешь...

– И вот это – все, что смогли построить?!

– Ну, кто-то один должен был выйти вперед. Он и вышел. Это было предсказуемо, и хотя многие в начале девяностых смеялись бы, покажи им этого кандидата в президенты, – мой друг Вячеслав Игрунов мне тогда сказал: вот возможный президент. Я проверил по дневнику: он мне это говорил.

– Ну так это, знаете, надо было сначала выморить интеллигенцию, потом вытоптать политику, оставить выжженное поле и тогда уже цепляться за чекистский крюк...

– Кстати, Путин ни за какой крюк не цеплялся. Это поздняя мифологема. Придя к власти в конторе, он устроил там беспрецедентно жесткую чистку, выгнал торгующих... Путин соответствовал спросу. Так получилось.

Я сам всегда особенно страстно влюблялся, когда меня бросали: в девяностые брошенной чувствовала себя вся страна. И влюбилась. Мы были потрясены скоростью роста рейтинга: его никто не накачивал – он стал опережать все наши усилия. Евгений Киселев тогда так и сказал: этого быть не может. Мы едва поспевали за ростом рейтинга нашего кандидата.

Михаил Гефтер предупреждал, что холодная война оставила готовую к мобилизации массу – «доверчивую», как он ее называл. Холодная война была целым мировым порядком. Выход из нее – либо в войну горячую, либо в другую Россию, менее централизованную, которая в результате построена не была. Осталось влюбиться в нового лидера.

– Но запрос на Путина – это запрос на что?

– На несколько вещей: прежде всего на защиту, особенно поначалу. На власть, выполняющую обещания (и поначалу это действительно было так). На сокращение дистанции между тобой и властью: с Ельциным идентифицировать себя нельзя, а с Путиным можно. В социологии первого президентства это был ключевой момент – по-своему опасный, потому что Хрущев, например, тоже воспринимался как свой, и потому его оказалось можно снять. Но в случае Хрущева был императив культурности – от власти требовалась культура, которой у него не было. К Путину такие претензии уже не возникали.

- – Путин сильно переменился?

– Не думаю, что он считает себя мессией, но у него, например, сильно огрубел юмор. И он не то чтобы меньше заботится о производимом впечатлении, но стремится производить впечатление на другую часть слушателей.

– А то, что у него нет официальной семьи, накладывает какой-то отпечаток?

– Я сам не настолько семейный человек, чтобы абсолютизировать роль семьи, но в общем, конечно, это фактор негативный.

– Сейчас этот запрос на Путина по-прежнему есть?

– Нет, но сейчас нет и социологии, так что возникает серая зона: каковы ожидания? Надо зондировать эти тайные желания, а этим не занимаются. Сейчас есть запрос на перемены, да. Но это совсем не те перемены, которых ждет оппозиция. Путин 15 января вполне себе удовлетворил запрос на перемены, что и показала социология, услужливая, но тем не менее.

– А есть ли запрос, условно говоря, на Донецк?

– Запроса на Донецк в представлении идеологов «русской весны» нет сейчас даже в Донецке. Там сейчас нечто вроде девяностых – люди могут изменить свой статус, купив автомат. Никакого отношения к русской идее это не имеет. Там сложилась своя экономика – местный уголь идет на Украину под видом китайского. Будущее региона туманно: их будут впихивать в Украину, они не хотят, Украина тоже не хочет...

– Вам нравится то, что делает Зеленский?

– Зеленский мне интересен. Я сейчас по предложению Федора Лукьянова (главред журнала «Россия в глобальной политике») писал статью об украинской мечте – и это заняло у меня много времени, поскольку обнаружилось, что эволюцию этой самой мечты мы упустили.

Исследования социологов показывают фантастический результат: даже западничество там совсем другое – более открытое, менее идеологичное, чем русское. Перемены очень серьезные, поколение Z совершенно не похоже на наше.

Особенность Зеленского в том, что он – как и Трамп – победил непредвиденно, фактически без команды, из спойлера превратился в главного кандидата. Он действует очень интересно, но пока у него не было ситуации, которая бы потребовала все поставить на карту.

Кроме Греты Тунберг, лидеров не видно

– Вы историк – появилась ли у вас какая-нибудь постмарксистская концепция истории? Ясно же, что ее движет не развитие производительных сил и т. д.

– В этом смысле и Маркс не был марксистом, он не сводил все к такому примитиву. Историю движут антропологические изменения, человек все время оказывается сложнее собственных представлений о себе и уж тем более тех систем, которые он создает. В этом смысле самая опасная вещь за последние тридцать лет – это упрощение наших представлений о человеке.

– Да. Как-то все стало незачем.

– Настоящей оппозиции потому и не может быть, что все на всех уровнях уверены: все куплено, все за бабки. Нечему противостоять, никто не верит в идейных противников. Интеллигенция ведь возникла именно как идейная оппозиция власти – как другая программа культуртрегерства; но для этого сама власть должна быть культуртрегером. А сейчас альтернативой чему могла бы стать оппозиция?

– Есть шанс, что президенты всего мира становятся все более шоуменами? Не только Трамп и Зеленский, но и Макрон...

– Ясно одно: вернуться к дотрамповской политике, к политике Хиллари Клинтон, условно говоря, уже невозможно. Бюрократия больше не может стать источником власти. Национализм никому не интересен: нация – концепт, абстракция.

Думаю, образец политика будущего – Грета Тунберг. И это как раз имеет шанс стать диктатурой – разной степени жесткости, – но уж никак не демократией. Тоталитарные возможности благодаря интернету вообще расширились, а не сузились, возможности травли, например: это любопытно.

– Помните такую фразу Путина: зачем нам мир, в котором не будет России? Я бы перефразировал: зачем нам Россия, в которой больше нет России?

– Либо это еще одна кальдера, такой кратер-котел, в котором начнется новая прекрасная жизнь, либо мы исчерпали терпение Господа Бога, причем вместе со всем миром. Серьезные ученые, чьи лекции я слушаю, говорят, что сегодняшний мир более беззащитен перед глобальной пандемией, чем сто лет назад, когда от эпидемии «испанки» вымерло больше народа, чем в Первой мировой войне. Вирусы быстрее мутируют. Так что проблема Путина... далеко не ключевая, мягко говоря.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2020 под заголовком «Глеб Павловский: Это разрушение Путиным остатков государственности».

Комментариев нет:

Отправить комментарий