В туалете

Шалом Ауслендер. Перевод с английского Нины Усовой 19 августа 2019

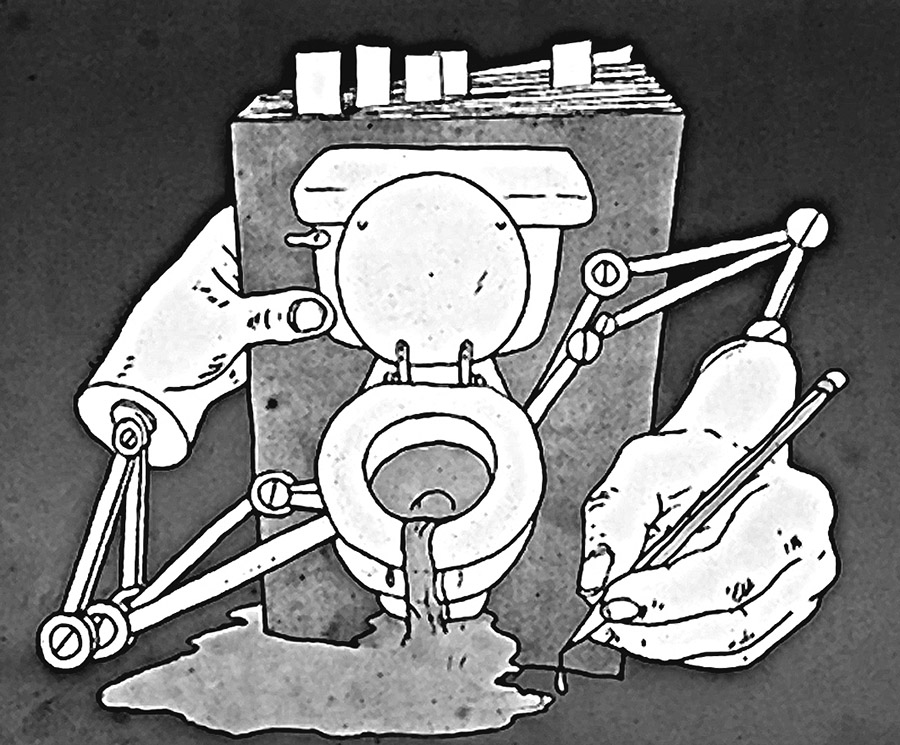

Я подрядился писать для журнала «Таблет» раз в месяц по 800–1000 слов о писательском труде, в частности — о труде прозаика, вот почему бóльшая часть из 800–1000 слов этого месяца будет о дерьме. В частности — о приучении к горшку. Ну и о Холокосте тоже, поскольку «Таблет» — еврейское издание, а все еврейские дороги ведут в Биркенау.

Но все же сначала о приучении к горшку.

Если маленький ребенок удивляется, когда от него требуют испражняться в фарфоровый горшок с водой (что он и проделывает), то его родители куда больше удивляются тому, что это вовсе не так уж естественно. Это лишь кажется простым и обыденным, на самом же деле понадобятся месяцы удачных и неудачных попыток и уговоров, прежде чем ребенок научится справляться с этим как положено.

Но я не провожу здесь параллель с писательским трудом.

Я отлично помню день, когда мой старший ребенок наконец, после долгой возни и страхов, сам вовремя успел в туалет. Он ужасно гордился собой, сидел на своем стульчике, в восторге болтал ногами и рассказывал о тех восхитительных игрушках (Базз Лайтер ), которыми, как он надеялся, его вознаградят за тяжкий труд. Потом он спрыгнул со стульчика и обернулся посмотреть, что у него получилось.

— Фу, — сказал он, отшатнувшись. — И это было во мне?

Вот она, параллель с писательским трудом.

Три месяца назад, после двух с половиной лет возни и страхов, я подготовил еще не окончательный, но чистовой вариант рукописи своего романа. Я ужасно гордился собой и рассказывал о тех восхитительных игрушках (вино), которыми вознагражу себя за тяжкий труд. На пару месяцев я отложил рукопись в сторонку, а потом, две недели назад, вернулся к ней посмотреть, что у меня получилось.

— Фу, — сказал я, отшатнувшись. — И это было во мне?

Тут я вплотную подбираюсь к Холокосту.

Думаю, первое, о чем следует задуматься, прежде чем садиться писать книгу о Холокосте: кто захочет читать очередную книгу о Холокосте? О любом Холокосте. Потому что, я уверен на все сто, никто не захочет. Как‑то меня попросили написать рецензию на книгу о Холокосте, и я тогда так и не смог ее написать, — а ведь за нее заплатили деньги. Если еврей не может заставить себя прочесть книгу о Холокосте за деньги, тогда, друзья мои, действительно что‑то не так. Поэтому я сел писать книгу не о Холокосте, а о бесконечных разговорах о геноциде, о героизации страданий, о том, что, возможно, «никогда не забыть» и «заткнитесь вы хоть на минуту» — вещи не взаимоисключающие.

Что, если какая‑то семья пострадала больше, чем евреи? Что, если кому‑то из них хотелось продвинуться? Нельзя разве такого желать? Разве нельзя стремиться к лучшему? Разве не ясно, что страдальцу хочется, чтобы о его страданиях помнили? И память разве не средство защиты? Может ли память стать непрерывным страданием? И т.д. И вот, потратив на книгу два с половиной года, я обернулся, заглянул в горшок и увидел книгу, которую написал: еще одна, чтоб ей, книга о Холокосте.

Очередная — «Они нас ненавидят» — книга.

Очередная «Они собираются нас уничтожить».

Очередная «Последний еврей».

Я зашел на «Амазон» и вбил название «Последний еврей». Поисковик выдал 56 результатов. И это только названия. Если бы на «Амазоне» был текстовой поиск и я бы им воспользовался, вся система рухнула бы; грибовидное облако встало бы над Сиэтлом , и миллионы несчастных американцев уже никогда не смогли бы читать на диване, укрывшись пледом с рукавчиками. Евреи — один из древнейших в мире народов; десятки и десятки других народов, культур и цивилизаций рождались и исчезали за все то время, пока мы здесь, а мы все еще плачемся о нашем «последнем».

Больше всего меня тревожило не то, что я написал нечто такое, чего не собирался писать, или что‑то, во что не верю сам, или что‑то не совсем мое. Что действительно меня беспокоило, больше, чем все остальное, — так это то, что моя мать эту книгу очень бы одобрила.

— И это было во мне?

Но, разумеется, было. Беккет однажды сказал, что не желает заводить детей, потому что не может обречь человека на смерть (хотя такому бабнику, каким, по слухам, был он, следовало бы думать не столько о том, что кто‑то из‑за него будет обречен на смерть, сколько о том, как бы обречь себя на моногамию). Сейчас у меня двое детей, и моя жена не устает удивляться тому, насколько я уверен в том, что обрек их не просто на смерть, но на страшную смерть — в газовой камере, печи, в медном быке, на костре, в братской могиле. Такое случалось, говорили мне, с моими предками и пращурами, с пращурами моих пращуров, и с родней их родни, с их собаками и скотом. И может, говорили мне, случиться со мной; если же нет, а до сих пор пока не случилось, тогда уж точно — с моими детьми; не бывало такого, чтобы два поколения нашей семьи подряд жили и их бы так или иначе не истребляли. Чувствуете логику? Даже если я живу, мои дети умрут. Похоже, мы вписались в угол газовой камеры.

С тех пор как я это понял, я несколько недель ходил как в тумане, смотрел на своих детей, играющих на ковре, и думал, что, возможно — всего лишь возможно, несмотря на все, что мне внушали и что пророчили, — они не погибнут от рук таких же, как они. Может, они умрут от старости! Может, они умрут во сне! Может, будущее, которое я им подарил, — такое же, какое когда‑то подарили мне, основанное на неком вчера, ничего, при всей своей трагичности, не предвещавших в завтра.

Я улыбнулся детям, обнял жену.

— Может быть, — сказал я ей, — они умрут во сне.

— Как хорошо, — ответила она.

Трудность для писателя, во всяком случае для меня, — не сам процесс письма. А попытка докопаться до истины, отшелушить все то, на что тебя годами ориентировали, и попытаться понять, кто ты такой на самом деле. Понять, до известной степени, в чем эта ориентация заключалась, потому что можно знать о своей ориентированности и все равно не освободиться от ее влияния. Иногда для этого приходится заполнять сотни страниц чем‑то настолько далеким от тебя, настолько не‑твоим, чем‑то до такой степени неправильным, что даже твоя, куда уж без нее, мать одобрила бы, и тогда ты останавливаешься и спрашиваешь себя: «И это было во мне?» А потом зажимаешь нос, смываешь и начинаешь все сначала.

Значит ли это, что процесс создания книги всегда похож на испражнение?

Не всегда.

Но если очень‑очень постараться и вам очень‑очень повезет, то вполне возможно.

Комментариев нет:

Отправить комментарий