Автобиографические заметки

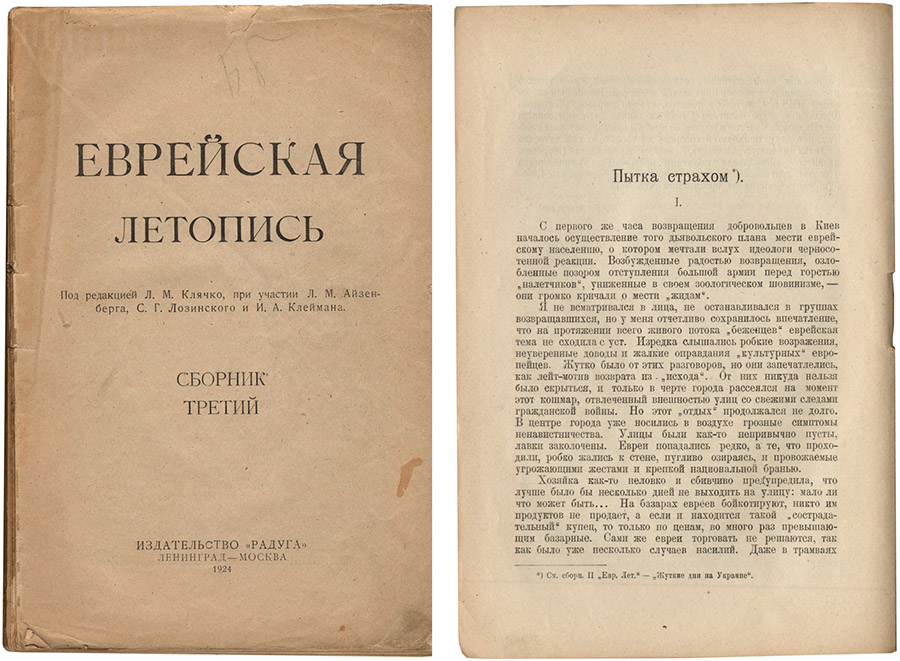

Представляем вниманию читателей две части автобиографических заметок журналиста Виктора Абрамовича Полякова (1886–1942) , опубликованных в альманахе «Еврейская летопись», сб. 2 (Пг.; М., 1923) и сб. 3 (Л.; М., 1924).

Жуткие дни на Украине

Когда через много‑много лет бесстрастный историк вскроет тайники бушевавшей российской контрреволюции, он, вероятно, уделит некоторое внимание и той кровавой полосе еврейских погромов, которые прокатились смертельным ужасом по всему югу и юго‑западу. Но эта глава великой драмы не займет того выдающегося места в историческом описании российских событий, которого она заслуживает, ибо в потоках крови и в тысячах жертв, принесенных на алтарь свободы русским народом, жертва евреев покажется лишь «эпизодическим» ручейком.

1

Об одном ярком эпизоде из этой области — ярком не только по количеству кровавых жертв, но и в психологическом отношении — я расскажу как свидетель событий, как очевидец разыгравшейся драмы.

Это было в памятные дни 1–5 октября 1919 года в Киеве. Столица Украины была отдана во власть генерала Драгомирова, того самого, который так позорно провалился во время русско‑германской войны . Помощниками генерала Драгомирова были: генерал Бредов по военной части, Чернявский по гражданской, митрополит Антоний (Волынский) и В. В. Шульгин — по духовной . Надо прибавить к этому списку еще инженера Кирста, стоявшего во главе рабочего вопроса в качестве организатора зубатовских рабочих организаций . Режим, установленный этими господами в Киеве, не имеет ничего схожего с тем, который господствовал в самые мрачные времена Плеве . В конце сентября этот режим стал особенно невыносим в связи с обозначившимися неудачами на фронте. До той поры военная диктатура тщательно скрывала правду, давая в своих официальных бюллетенях самую оптимистическую оценку хода военных действий. Но официальная ложь, составлявшаяся по образцу реляций Николая Николаевича , никого обмануть не могла, и печальное положение добровольцев для всех было ясно. Мало‑помалу власть, сначала осторожно, намеками, а потом и прямо, в так называемых военных разъяснениях, сообщала о новом фронте — «на путях к Киеву». Военные сообщения говорили, конечно, о том, что новый фронт ничего опасного не сулит, что добровольческая армия сильна, как никогда, и что дерзкий враг, прорвавшийся со стороны Одессы, теснимый Добрармией, потому только и направился к Киеву, что другого выхода у него нет, и что, конечно, он должен быть уничтожен, так как «мы ему продиктуем место и время сражения».

Так говорила власть, а отдаленный грохот пушек, становившийся все яснее, говорил другое. Ранним утром, когда город только просыпался, уханье пушек где‑то совсем близко указывало на то, что «пути к Киеву» все более и более сокращаются. В лагере Шульгина началась паника. Во дворец к Драгомирову начали прибывать «именитые» граждане за информацией о положении. По‑видимому, сведения генерал‑губернатора были неутешительны. «Киевлянин» ежедневно призывал к мужеству, стойкости и спокойствию . Его цель была доказать, что панику сеют евреи, которым одним только на руку уход добровольцев.

Наступило первое октября. В этот день с раннего утра громыхание пушек и пулеметов неожиданно стало так слышно, точно сражение происходило в самом городе. И действительно, как оказалось, красные прорвали фронт и с часу на час ожидались у стен города. Погода стояла ужасная — гнилая, холодная осень. Вот появились первые признаки отступления добровольцев: по Бибиковскому бульвару потянулись обозы и отдельные группы солдат, разутых, промокших, голодных. Солдаты рассказывали окружавшим их обывателям, что среди войск паника, что красные теснят, некоторые, озираясь по сторонам, просили приютить их у себя, не желая дальше следовать за своею частью. У ворот каждого дома собирались группы взволнованных обывателей: одни с тревогой, другие с надеждою смотрели на происходившее.

Во всех военных и гражданских учреждениях происходила спешная эвакуация: на возы сбрасывали в одну кучу и бумаги, и мебель, и муку, и прочую рухлядь. В главном штабе снимали проволоку военно‑полевого телефона. Этот признак эвакуации был уже неоспорим, так как за время многих эвакуаций, которые пришлось наблюдать в том же Киеве, снятие полевого телефона — самое главное доказательство ухода власти.

Что же делала эта власть?

Около 11 часов утра на всех улицах города за подписью губернатора Чернявского появилось объявление, в котором говорилось, что прорвавшийся было к городу враг получил должный отпор за свою дерзость, что доблестная Добрармия гонит врага впереди себя, что для паники нет решительно никаких оснований, что жители приглашаются вернуться к мирному и честному труду. Это наглое по своей циничной лживости объявление появилось как раз в тот момент, когда из генерал‑губернаторского дома выносились вещи его высокопревосходительства, когда штаб главнокомандующего уже выехал и когда на глазах у всех киевлян в автомобилях выехали по направлению к Дарнице генерал Драгомиров, Чернявский и митрополит Антоний. Все в панике разбегались.

2

Под мелким, холодным осенним дождем тянулись к Днепровскому мосту длинные вереницы обозов, верховых лошадей, пушек, скота, фургонов, автомобилей. Все перемешалось и перепуталось. Все ближе и ближе громыхали пушки. В невероятном хаосе и панике совершалось отступление многочисленной армии, вооруженной самым усовершенствованным оружием смерти, вплоть до танков и бронированных аэропланов. Штатские тоже составляли целую армию, которая, поддаваясь общему настроению, месила грязную глину киевских предместий и, увязая по колено в песке, тянулась, неизвестно куда и зачем.

Чем ближе к речным переправам, тем паника становилась больше. У самого моста образовалась непроходимая пробка. Люди обезумели, когда кто‑то распустил слух, что по Днепру приближаются красные вооруженные пароходы, чтобы снести мосты и отрезать отступление. Спешно, безалаберно устанавливают пулеметы и орудия у бортов моста… Крик, ругань, а живой поток людей и лошадей стремится все дальше и дальше. Какой‑то генерал безуспешно старается построить свою часть: он сначала ласково убеждает солдат остановиться, затем ругается и бьет передних нагайкой. Дисциплины никакой, солдаты не слушаются и, как оголтелые, стремятся вперед. На середине моста группа конных казаков с саблями наголо расчищает путь для каких‑то превосходительств. Офицерство провожает генеральский автомобиль злобной руганью. Но вот пройден наконец злополучный мост. Перед нами две дороги: одна на Чернигов, другая на Дарницу и далее на Полтаву. Вся отступающая масса берет направо, к Дарнице. На Чернигов идут немногие. Прошел слух, что черниговская группа войск также отступает под напором красных. Со стороны Киева слышна учащенная пальба: палят где‑то и на реке. Дождь усиливается. Короткий осенний день приходит к концу. Холодно, сыро, а путь далек.

В Дарницу приходим уже в сумерках. Поезда на Полтаву давно ушли и больше не отправятся. Здесь же, на вокзале, бронированный поезд командующего генерала Бредова; кругом часовые и в вокзальное помещение не пускают. Публика бросилась к дачам. Но пустых помещений немного, большинство их реквизировано военным начальством. Тысячи людей разместились в громадном дарницком лесу. Тьма сгущается все больше и больше; только над Киевом нависло какое‑то багровое зарево. Грохот выстрелов доносится глухо. Жутко. Холодно… Но вот во тьме раздается чей‑то голос:

— Господа, военные власти рекомендуют отступать дальше. В Дарнице разместиться невозможно, все занято. Сейчас тронется через лес воинский отряд с обозом. Пойдем за ним.

При гробовой тишине «лагерь» поднялся и зашуршал по мокрому песку вперед во тьму непроглядную, неизвестную и страшную. Держа друг друга за руки, тесными рядами двинулись, на каждом шагу спотыкаясь и увязая в песке. Дождь шелестит увядающей листвой, и деревья в темноте кажутся громадными чудовищами. Сколько раз они пугали усталые и взвинченные нервы. Плетущиеся ряды людей начинают перекликаться, чтобы ободрить себя. Тягучее лесное эхо разносит пугливые голоса. Страшно, а главное, невыразимо тяжело. Держимся около воинского отряда, охраняющего обоз. Вместе с обозом плетется корова. Какой‑то молоденький, судя по голосу, прапорщик бахвалится, что корова эта не простая, а самая что ни на есть породистая. Взята силой в одном имении и будет зарезана на ближайшем бивуаке.

Шли мы долго, дорога казалась бесконечною. Уже перед рассветом вышли к железнодорожному полотну. На путях стоял длинный, бесконечный поезд. Решили сесть в вагоны, чтобы обогреться и отдохнуть. Внутрь вагонов не пустили; взобрались на крыши и, прижавшись друг к другу, под колючим дождем, дождались рассвета.

Утром выяснилось, что поезд стоит в нескольких верстах от станции Борисполь (44 версты от Киева).

3

Картина, представившаяся нам в Борисполе, была самая безотрадная. Маленькая глухая станция переполнена офицерством и штатскими. На железнодорожных путях несколько десятков поездов, груженых разным военным имуществом. Везде хаос и бестолковщина, никто ничего не знал и никто не мог ответить на простой вопрос: куда и зачем отступать? Из Киева никаких сообщений; передавались самые «достоверные» слухи о захвате всех переправ, о разрушении половины города. Офицерство держало себя вполне прилично, в разговорах взваливали вину за отступление на высшее командование, чрезвычайно преувеличивали силы врага, но о еврейском вопросе не было еще речи.

Жуткое зрелище представляли вереницы поездов, потерпевших крушение. Десятки изуродованных трупов лежали тут же на мокром песке железнодорожных откосов. Среди убитых были и женщины, и дети, и старики. Линия была забита совершенно, и курсирование поездов сделалось абсолютно невозможным.

Небольшая группа решила отправиться в местечко Борисполь за хлебом и молоком . Все проголодались, продрогли и промокли. Местечко отстояло от станции в расстоянии около полутора верст и сплошь заселено евреями. Грязное, неприветливое, оно в эти часы было особенно неуютно, и точно печать смерти уже наложила на него свою страшную тень. На базаре настроение было подавленное; шли какие‑то глухие разговоры о предстоящем погроме. Еврейские лавки и ларьки то закрывались, то открывались. На лицах торговцев был испуг и неуверенность в каждой минуте.

Кое‑где уже появились первые признаки погрома — ссоры у еврейских магазинов, захват товаров без расплаты, швыряние камней, избиения… Среди базарной сутолоки слышались организованные голоса погромных мастеров. Сердце щемило от страшных предчувствий. Жутко и стыдно было до боли, так как разум подсказывал, что в случае погрома в этом забытом Б‑гом уголке никто не будет пощажен и кровь перестанет литься лишь тогда, когда она иссякнет. Таково же было настроение и местных жителей‑евреев. В тяжелом душевном состоянии мы побрели обратно на станцию, полные мрачных предчувствий.

За наше отсутствие (мы пробыли в местечке около 2–3 часов) на станции произошли глубокие психологические изменения. Куда девалось недавнее самоуничижение белых: исчезли скромность, подавленность, стыд за неудачи. Точно по волшебству, настроение у всех приподнялось. Мы сразу не могли понять причины, не могли уяснить этой внезапной изменчивости психологии. Но скоро все объяснилось.

— Два часа назад получена из Дарницы телефонограмма об обратном взятии нами Киева. Добровольцы теснят красных, которые держатся на окраинах города лишь благодаря евреям. Евреи во всем им помогают, достают продовольствие, обливают серной кислотой и кипятком наших сестер милосердия.

Никак нельзя было добиться источника этих сведений: чувствовалась бывалая рука продажного газетчика, которая с опытностью убийцы направляла удар по линии наименьшего сопротивления. Позже мы узнали, что к штабу генерала Бредова в Дарнице прикомандированы нововременцы, авторству которых, по‑видимому, и принадлежали эти анонимные телефонограммы . Но нововременцы и шульгинцы были не одни, они опирались на авторитет генералов, которые не только милостиво разрешали литературные упражнения в вышеуказанном стиле, но и сами заимствовали этот стиль для своих официальных военных сообщений.

4

Около 2 часов дня на стенах бориспольского вокзала появилось следующее объявление. (Не ручаюсь за точность выражений, но беру на себя ответственность за смысл.) «Доблестным порывом частей войск Добрармии после упорного боя удалось сломить сопротивление красных, которые выбиты из центра города и задерживаются лишь на окраинах. Еврейское население Киева оказывает содействие красным. Меры для ликвидации этого приняты и т. д.»

Лозунг был дан, и, как электрический ток, он стал передаваться от одного к другому. Слово «жид» уже не сходило с уст, и достаточно было появиться кому‑либо с физиономией еврейского типа, как к нему устремлялись десятки добровольных сыщиков и контрразведчиков. Гнусные сцены избиения нагайкой, шашкой или сапогом стали обычными. Небольшая грязная станция, где все еще дышало недавней паникой и страхом, оживилась: стали слышны громкие окрики, смех и шутки там, где недавно еще раздавались подавленные стоны. Большой отряд отправился в местечко Борисполь, где уже начался погром. Добровольцы возвращались на станцию с награбленными вещами, обагренными кровью. Атмосфера на станции стала невозможной. Каждую минуту была опасность умереть позорной смертью от руки добровольного палача. Лично со мной произошел такой инцидент. Я ушел со станции и побрел по полотну железной дороги. Отойдя саженей 40–50, я присел на откос и наблюдал за тем, как шла разгрузка потерпевших крушение составов и извлечение из‑под обломков трупов. Я не отдавал себе отчета, что нахожусь в самом центре погромной злобы. Совершенно неожиданно я оказался окруженным группой вооруженных офицеров, из которых один, с университетским значком на груди, начал грубо и вызывающе меня допрашивать.

— Что вы тут делаете?

— Сижу, как видите.

— Это я вижу. А как вы сюда попали и откуда?

— Из Киева…

— Ты жид?..

Я не успел ответить на этот «скромный» вопрос и, может быть, только благодаря этому спас свою жизнь.

Ко мне подошли два приятеля‑спутника моих странствий из Киева: один врач‑поляк, другой чиновник; их заступничество спасло меня от гибели. Они удостоверили, что вместе со мной вышли из Киева и что отсутствие у меня документа о личности объясняется спешным отъездом из города.

Меня оставили в покое.

Та же группа офицеров, во главе с дипломированным погромщиком, решила отправиться в Киев для наведения в городе «порядка». Дипломированный произнес громкую речь на тему о том, что из Киева поступают страшные известия:

— Жиды режут наших солдат, обливают кипятком и горящей смолой сестер милосердия и помогают большевикам.

Речь эта и особенно ее заключительный вывод — отомстить жидам — была встречена пламенным энтузиазмом. На борьбу с «жидами» откликнулись десятки охотников. Бить и убивать безоружных — это ведь не то что сражаться с честным противником: тут никакого риска, а «Георгий» почти обеспечен.

Они стали собираться в дорогу, распаляя друг друга тут же выдуманными рассказами о еврейских зверствах. Но пока они пополняли свои ряды новыми крестоносцами‑погромщиками, мы решили их опередить и продвигаться к Киеву. Перед тем как тронуться в путь, мы услышали оглушительное «ура», которое неслось из большой группы, тесным кольцом окружившей какого‑то бравого усача‑полковника. Полковник только что пришел из местечка Борисполь и докладывал, что «порядок там уже наведен».

— Жидов в Борисполе больше нет…

Вот эти‑то слова и вызвали оглушительное «ура»…

5

Мы шли по полотну железной дороги. Погода прояснилась, и мокрый песок мягко шуршал под нашими усталыми ногами. С обеих сторон шумел густой лес. В воздухе было тихо. Пахло сыростью. На рельсах бесконечной лентой растянулись вагоны. По временам из леса доносились голоса возвращающихся после «исхода» киевлян… Вечерело. Пройдя молча несколько верст, мы сели отдохнуть на откосе. Когда мы заканчивали наш скромный ужин, издали показался головной отряд офицеров, спешивших в Киев, «отомстить евреям». Эта встреча не сулила нам ничего приятного — первым нашим движением было встать и отправиться вперед. Но нас заметили и раздался окрик:

— Стой.

Снова началась унизительная проверка, расспросы, подозрительный осмотр: нашему спутнику‑врачу предложили присоединиться к офицерам и постоять за «русское» дело. С большим трудом доктору удалось отклонить от себя эту честь. Ему пришлось указать на висевшую у него на рукаве куртки эмблему Красного Креста. Нас наконец оставили в покое, и мы намеревались продолжать свой путь, но в это время показался всадник, скакавший галопом. Всадник оказался офицером‑ингушем. Он скакал из Дарницы и рассказал свежие новости.

— На Подоле наши режут всех жидов! Митрополит Антоний благословил. Главнокомандующий разрешил всем офицерам участвовать в этом деле. Приказано никого не щадить. После Подола пойдут на Васильковскую. Большевиков в городе нет. Наши выбили их отовсюду. Остались только жиды: теперь расправляются с ними.

Все это произнесено было на ломаном русском языке, каждая фраза пересыпалась отборной непечатной бранью.

Мы не дождались конца рассказа ингуша и пошли. До нас долетела только фраза: 3 октября (то есть на другой день) ожидается торжественный въезд в город генерал‑губернатора и митрополита.

Мы свернули в лес. Здесь было темнее, но нам казалось, что мы будем избавлены от мучительных встреч с ингушами и другими героями погромного дела. Но сзади нас шла какая‑то вооруженная группа. Доносились ругань и крики. Мы шли скоро, почти бежали, а лес тянулся нескончаемой лентой, и в сгущающихся сумерках казалось, что кто‑то страшный за нами гонится по пятам и вот‑вот настигнет; обуял какой‑то животный страх. Я не помню сейчас, долго ли мы так бежали, но неожиданно за нами раздались душераздирающие крики, предсмертные вопли. Этот крик до сих пор звенит в моих ушах и сейчас еще леденит кровь. Протяжный, дикий, беспомощный — этот вопль донес до нас страшную драму убиваемого человека…

Почти одновременно пронесся гул ружейного залпа, и снова все смолкло. Мы бежали, а крик нас догонял…

Но мы вынуждены были остановиться, чтобы перевести дух… Отдышались и, понурив головы, молча побрели дальше. Но ходить не могли: нервное потрясение лишило нас сил, и мы вынуждены были присесть на мокрый валежник. Сзади приближались чьи‑то торопливые шаги… Мы уже не боялись: отупели. Это оказался какой‑то крестьянин. Он спешил в город по своим делам и относился безучастно ко всему происходившему. На несколько минут мужичок присел к нам и рассказал просто, без прикрас, тайну предсмертного вопля.

— Офицеры сейчас убили шпиона и шпионку. Оба жиды. Он студент, она его жена.

— Почему же ты знаешь, что они были шпионы?

— А офицеры говорили. У него нашли книжку записную с адресами. Поставили их у дерева и обогрели залпом. Как подкошенные упали. Оба мертвые.

— Они и кричали. На коленях молили и плакали, просили не убивать. А те не слушают — бьют прикладами и гонят к дереву…

Уже в Киеве мы узнали, что убитый еврей‑студент был сотрудником одной из местных газет, отступившим из Киева вместе со многими. Он спешил с женой в «отвоеванный» Киев.

6

Поздно вечером мы пришли в Дарницу. Вокзал кишел военными и штатскими. Все кипело в каком‑то лихорадочном возбуждении. Слово «жид» густо нависло над толпой оголтелых людей, которые вдохновляли себя на будущие мерзости этой дешевой патриотической ненавистью к «большевистской» нации. Появляться на станции стало небезопасно. В Киев еще никого не пропускали. Передавали, что у белых не все обстоит благополучно и что освобождение города от красных встречает более серьезные и реальные причины, нежели еврейские симпатии к большевикам.

На вокзале, на видном месте, вывешено объявление, что впредь до особого распоряжения пропуска в Киев не выдаются, во избежание огласки совершаемой операции. Со стороны реки слышна была канонада, временами усиливавшаяся до гула. Пробродив под дождем около двух часов в поисках пристанища и куска хлеба, мы поздно ночью попали в пустую дачу церковного старосты, где и остались на ночлег. Легли на полу, тесно прижавшись друг к другу, чтобы хоть немного согреться. Ранним утром отправились на станцию. Здесь нас ждало разочарование: никого в Киев не пропускают; рассказывали, что ночью по реке спустились красные вооруженные пароходы, которые открыли стрельбу по мостам, мешая переправам белых отрядов. В ликвидации красных, по‑видимому, происходила какая‑то серьезная заминка. Так или иначе, но попасть в Киев нельзя. Пропускали через мост только военных, и то по специальным пропускам.

Мы отправились в Слободку, отстоящую в полутора‑двух верстах от города, почти у самого моста через Днепр.

В Слободку мы пришли часам к 12 дня 3 октября.

7

Здесь тоже было оживленно, но уже по‑другому: оживленность паники, лихорадочность страха. На виду был неприятель (красные пароходы упорно обстреливали мосты), которого никак не могли, несмотря на превосходную силу и технику, одолеть. Эта неудача вызывала озлобленность, тупую ненависть и раздражение, которые находили себе выход в провозглашенном высшим начальством лозунге:

— Во всем виноваты жиды.

Эта простая, но страшная формула нигде, кажется, так резко не проявилась, как в этой несчастной, Б‑гом забытой Слободке.

Пригород Киева — Слободка, в силу самодурства самодержавия, сделалась средоточием евреев, которые в самом Киеве не имели права на жительство, а в полутора верстах от него таковое уже приобретали. Вот почему этот лоскуток территории во всем носит следы печального еврейского гетто еще в большей степени, чем киевский Подол или одесская Молдаванка. Вероятно, три четверти населения Слободки, если не больше, — евреи. Такой же процент был и торговых заведений, промыслов и т. д.

Но когда сторонний наблюдатель попал бы в Слободку в эти памятные дни 3–5 октября, его поразило бы полное отсутствие евреев, их лавок, заведений и т. п. Слободка вымерла, по ней пронесся кровавый смерч, который смел с лица земли почти все ее население. И только глубокие рытвины слободского пригорка и грязные, стоячие болота рукавов разлившейся реки и лесные чащи хранят жуткие тайны о сотнях замученных жертв…

Мы пришли в Слободку уже в тот день, когда кровавая оргия закончилась, когда руки палачей перестали требовать новых жертв, а зловонные водоемы обнажали тайны «утоления жажды» — этой своеобразной по своей дикой жестокости казни путем постепенного удушения живого человека водой…

Мы нашли только совершенно опустевшие дома, в которых стояла мертвая и грустная тишина кладбища. Эти домики стояли раскрытые, растерзанные, поруганные, ограбленные, со следами жадных рук, обвеянные перинным пухом, осколками стекла, рваной бумаги… «Победители» при нас занимались окончанием великой драмы — они не спеша выносили из погромленных домов и лавок товары, домашний скарб, посуду, самовары, граммофоны. В этом дележе погромщики заставляли принимать участие все население — отказывавшегося от благ распределения ожидали серьезные кары за потакание «жидам».

Так, по крайней мере, жаловался мне слободский житель, рабочий одного киевского завода. Он стыдливо указывал на стоявшие в углу его хаты самовар и граммофон, полученные им при «распределении».

С этим слобожанином я познакомился на берегу реки, недалеко от моста, на крутом косогоре. Здесь я сидел, подавленный ужасом всего виденного, и молча наблюдал за слободскими ребятами, устраивавшими тризну над дотла опустошенным домом богатейшего жителя Слободки — еврея, изуродованный труп которого валялся тут же неподалеку вместе с трупами его семьи. Мальчишки доламывали последние остатки «жидовского» добра и никак не могли совладать с пианино: его рубили, кромсали, топтали, оно все не умирало и издавало такие жалобные, такие скорбные звуки, точно из глубины его струнного сердца исходили стоны и слезы загубленных владельцев. Этот тоскливый звон рвущихся струн на фоне тихого осеннего дня, при лазурном небе и ласковом солнце, на берегу широко разлившейся реки, — как остро впивался каждый скорбный аккорд в душу… А словоохотливый слобожанин продолжал свой неумолимый, медленно‑тягучий рассказ о том, как убивали живых людей в этом домике на косогоре, как их мучили, как неслись к чистым небесам их воющие, звериные вопли… Не помню, долго ли мы сидели против этого домика и долго ли продолжалась наша беседа полушепотом…

8

Память запечатлела уже другой момент в той же Слободке. Мы решили пробраться в Киев во что бы то ни стало — невмоготу стало… На первом мосту, куда мы попали с большими трудностями, кипела лихорадочная деятельность: расставляли пушки и пулеметы жерлами к реке, строились окопы, делались заграждения. Начальство готовилось к отбитию атаки красных со стороны реки. За всеми приготовлениями следило военное начальство, которого было уж слишком много. Было тут и начальство гражданское — губернатор Чернявский, начальник государственной стражи, приставы, охранники.

Так вот, пока начальство распоряжалось и не пускало никого на железнодорожный мост под угрозой расстрела, мы отправились на рынок, который приютился тут же под дамбой. Рынок, конечно, не избежал общей участи Слободки, но здесь разрушения были менее заметны, не так бросались в глаза, так как сам по себе он представляет жалкое и грязное сборище саморазваливающихся ларьков и лавчонок. Но специфические атрибуты еврейских погромов — перья — служили и здесь доказательством «действа». Мы слонялись по рынку в поисках пищи, но кроме диких ингушей и государственных стражников и ужасной матерной брани ничего не нашли.

Вдруг пронеслось злобное: «Бей ее… сукину дочь, тащи ее к речке воды напиться»… Моим глазам предстала страшная картина. Здоровенный стражник в защитного цвета английском одеянии тащил, буквально тащил за волосы, обмотав их на руку, старую седую изможденную женщину, одетую почти в рубище: головной платок спадал на плечи, седые жидкие волосы были зажаты в мерзком кулаке стражника, который толкал женщину впереди себя, ускоряя ее предсмертный шаг пинками. Она не кричала. Из открытых уст старой еврейки не вырывался ни один звук, она только как‑то по‑детски хрипела, а ее старчески запекшиеся губы беззвучно двигались… Казалось, что она шепчет предсмертную молитву. Платье на ней было все изодрано, по лицу, сморщенному, пепельно‑серого трупного цвета, ползла струйка алой крови из небольшой ранки около переносицы… Глаза стеклянные, ужасные, неожиданно большие, точно бездна, на маленьком, сморщенном в кулачок лице. Глаза эти, казалось, молили не о пощаде, а только о скорой немучительной смерти… Но колени ее в предсмертном ужасе сгибаются, она готова упасть, еще живая… Но сильный, зверский пинок в позвоночник заставляет ее найти последние силы и побежать. А кругом крики: «Топи ее, пусть напьется днепровской воды»… — как похоронные вопли висели в воздухе и подзадоривали преступные души убийц и возбуждали их кровавые инстинкты!

Ее повели на мост, мимо начальства, мимо губернатора Чернявского — «пить воду»…

Начальство полюбопытствовало, в чем дело, и выслушало молча, ухмыляясь, доклад начальника государственной стражи:

— Жидовка, нищенка, поймана на берегу, около базара, видимо, шпионка…

Начальство милостиво кивнуло головой и женщину повели…

Ее повели… «пить воду» из грязной лужи: это значит, что ее утопили в стоячей зловонной яме, где воды так мало, что она вряд ли покроет собачку или котенка…

Палач, держа за волосы, наклонил голову женщины в воду и до тех пор не отпускал руки, пока изможденное тело страдалицы не перестало биться в предсмертной агонии. А когда ее старое сердце перестало трепетать, труп бросили тут же в зловонную яму.

Прислонясь к перилам, я только издали видел эту жуткую сцену, ближе подойти не было сил. В сердце вползал незабываемый звук клокочущего дыхания захлебывающегося человека… И этот звук сливался с рыдающими аккордами рвущихся струн пианино «богатого» еврея…

9

В Киев все еще не пропускают, и надо было думать о пристанище и ночлеге.

Нас приютила семья рабочего, который беседовал со мной на откосе. Семья его состояла из жены и трех малых ребят. Все помещались в одной комнате, довольно опрятной и содержимой в чистоте. Когда мы переступили порог дома, наш гостеприимный хозяин, испытывая видимую неловкость, обратился к нам с вопросом.

— А вы все будете христиане?

Ему был дан, конечно, положительный ответ. Из дальнейшего разговора на эту тему выяснилось, что под угрозой расправы все христиане Слободки обязались перед местной полицией и церковными властями ни под каким видом не скрывать у себя евреев.

— И все исполняют это приказание?

— Почти все. Вот один слобожанин пустил к себе еврея в первые дни и едва не поплатился за это жизнью. А укрытый им еврей, местный лавочник, был убит на квартире сердобольного человека…

Хозяин рассказал затем, как организовывался погром и сколько предусмотрительности, энергии и времени было потрачено специалистами на это дело.

Во главе погромщиков‑вдохновителей стоял пристав государственной стражи, приходский священник и приходский староста. Пристав рассылал стражников по отдельным кварталам с предупреждением христианским обывателям не чинить препятствий патриотическому гневу населения, если даже этот гнев выразится в некоторых не дозволенных законом действиях против евреев. Батюшка и церковный староста собирали православных в храм набатным звоном и с амвона Божьего храма открыто проповедовали человекоубийство.

Эта гнусная проповедь нашла благодарную почву в населении Слободки, служившей средоточием городского отребья. Погром начался 1 октября. 3‑го, когда мы вошли в Слободку, уже больше громить и убивать было некого. Происходили только отдельные эксцессы.

Характерно еще вот что: когда начальство признало возможным дать сигнал к прекращению погрома, слободская полиция приказала местному населению в порядке трудовой повинности организовать уборку и погребение трупов. Эта процедура была проделана в ночь на 3 октября. Каждый квартал должен был предоставить подводу и лошадь и общими силами вывезти в заранее определенное место все трупы данного участка. Таким местом назначена была Свалочная гора, куда обыкновенно свозились все отбросы и нечистоты. Здесь над рекой была вырыта огромная (работа тоже производилась по трудовой повинности) братская могила.

— Сколько же было трупов? — полюбопытствовали мы у хозяина, тоже принимавшего участие в оригинальном общественном погребении.

— Много… Точно не знаю, со всех концов привозили полные телеги трупов. Ночью их было не счесть, но только было много…

Яму‑могилу засыпали и разошлись по домам.

— Говорят, что и сегодня ночью и завтра погонят хоронить. Новые трупы есть… Вот и у нас в доме только сегодня убили старика и старуху и дочку ихнюю…

— Хорошие были люди, добрые, — вступила в разговор хозяйка, — а вот, поди же, какой поганой смертью померли… И хоть бы кто за них вступился — так и дали им погибнуть, как псам.

Убитые, как выяснилось, были люди состоятельные. В Слободке у них была мануфактурная торговля. Жили уединенно, скромно. Семья была патриархальная, религиозная. Они два дня избегали смерти, скрываясь то в погребе, то в овине, то в печке. Это последнее убежище оказалось для них роковым… Много раз подходили громилы к их жилищу, разграбили все вещи, разнесли деревянное строение в щепы, но хозяев не нашли. Кто‑то донес, что «жиды» прячутся в своем же доме, что их видели там. Около 12 часов 2 октября ворвалась банда убийц и, обшарив все закоулки, наконец заглянула в печь. Там несчастные пролежали более суток без пищи, без воды, прячась от смерти. Их извлекли из печи перемазанных сажей и копотью. Лица их были черны, одежда помята и загрязнена, седые волосы покрылись черным налетом. Там были отец — старик около 65 лет, его жена почти такого же возраста и дочь лет 25–30. Стариков потащили на двор и убили, глумясь над их старостью и сединами, около помойной ямы. Трупы бросили тут же. Мы видели их искаженные ужасом лица с несмытой сажей, распухшие, со следами глумления и багровыми ссадинами. Они лежали скрюченные в зловонной яме грязного двора и ждали властного распоряжения начальства о погребении в братской могиле, вырытой общественно‑принудительным трудом. И, может быть, ночью могилу для них будут рыть некоторые из тех, которые днем наносили им тяжкие раны.

А в разрушенном домике, пока убивали стариков, насиловали их дочь и, надругавшись над ее телом, тут же убили ее ломом. Ее, эту девушку, мы нашли на полу, всю в крови, лица разобрать не могли — оно обезображено, только сжатые в кулак молочно‑белые руки говорили о предсмертных муках…

Мы вернулись в хату, где заботливая хозяйка приготовила нам ужин и самовар, — может быть, один из тех, которые были получены от дележа «жидовского добра». К пище мы не притронулись и долго‑долго молчали… Кто‑то приходил в избу, сообщал свежие новости, вступал в разговор, но все это я помню, как в тумане. Мне казалось, что иные взгляды уже слишком пытливо направлены на мою физиономию, которая, вероятно, четко выдавала мое душевное состояние. В ту минуту мне было все равно — признают ли во мне жида или нет; жалко и неловко было только подводить гостеприимного хозяина, так радушно нас приютившего… Поздней ночью мы улеглись спать на полу, на свежем сене. Спать не могли и едва слышным шепотом о чем‑то говорили, кажется, о пустяках. С рассветом встали. Хозяин встал раньше нашего и хлопотал по дому: он рассказал, что ночью трупы замученной семьи увезли на телеге и погребли. Он не принимал участия, так как уже отбыл свою долю повинности.

10

Снова у дамбы. Пулеметы еще не убраны, но в публике наступило некоторое успокоение. Еще не пускают через мост: обещают пустить после прохода воинских частей, которые ожидаются с минуты на минуту. В город проехали генерал Драгомиров и митрополит Антоний, — но через час вернулись: там будто бы еще неспокойно и небезопасно.

Мы долго слонялись без цели у дамбы. На душе тоскливо — как‑то там, в Киеве, наши семьи: живы ли, не попали ли в яму братской могилы? А вот и войска появились… Кавалерия, не то ингуши, не то татары, но типы все зоологические. С огромными пиками, в меховых шапках, на малюсеньких сибирских лошадках. Они шли со стороны Черниговского шоссе. Лица зверские, усталые, голодные… Как много их, идут, идут без конца… Скоро, значит, пустят на мост.

Войска прошли. Потянулись обозы и артиллерия. Группа обывателей столпилась около еврейского детского приюта: перед подъездом извозчичья пролетка, с которой бережно снимают какую‑то грузную ношу, всю закутанную в платки, одеяла…

— Вот сестрицу привезли — жиды в Киеве на Подоле серной кислотой облили.

— У! у! у! — загудела толпа, к которой с жадным любопытством прильнули и обозные солдаты.

— Почему же сестрицу с Подола сюда привезли? Разве нет в Киеве лечебниц поближе? — задает кто‑то резонный вопрос.

— В Киеве все больницы и лечебницы в жидовских руках, и доктора все жиды.

Ответ показался вполне вразумительным, и больше вопросов не последовало.

Сестрицу внесли в еврейский детский приют. Оказывается, приютом это здание было только до 1 октября; сейчас это уже не «еврейский детский приют, сооруженный на средства Бродского» или другого еврейского жертвователя, а летучий перевязочный пункт Красного Креста.

Сестрицу внесли в приют, и толпа стала расходиться.

— Вот видите, — сказал мне доктор, — не все же ложь, есть и крупица правды. Вы сами видели жертву серной кислоты, кипятка или смолы — это безразлично.

— Вы, значит, верите, для вас это непреложно?

— Как же не верить в очевидность? Ведь факт был подтвержден фельдшером, сопровождавшим раненую…

— Извозчик, откуда ты едешь?

— Да с мосту, около перевязочного отделения.

— Так не из Киева, не с Подола?

— Нет, зачем с Подолу, с первой Слободки…

— А кого привез?

— Сказывали, сестрица на себя по нечаянности бак с кипятком опрокинула, ну и обожглась… Там, на перевязочной, помочь подали и сюда привезли в больницу.

— А что же говорят, что сестрицу жиды кислотой облили?

— Да мало ли говорят… Оно, может, и обожгли кислотой какую, а эта вот сама по нечаянности обожглась. Это верно.

— А теперь вы еще верите?..

11

Мне стало противно и гадко. Я отошел от своих спутников‑хранителей и зашел в кооперативную лавку за папиросами. Снова чуть не поплатился жизнью.

В лавке стоял огромнейший казак с таким зверским и отталкивающим лицом, что даже в нормальное время встреча с ним не сулила ничего приятного. Разбойник с большой дороги. Он вел со старшим приказчиком прелюбопытнейший разговор, который всецело приковал мое внимание. Казак с записной книжкой в руке спрашивал и тут же записывал названия еврейских лавок и магазинов в Киеве, номера домов и улицы.

— Говори, говори смело, не бойся. Это дело надо точно вести, чтобы не вышло ошибки… Все жидовское сметем, с землей сравняем…

— Это вы правильно, — соглашается приказчик. — Но надо и то понимать, что иной раз по вывеске не отличишь жидовской лавки от христианской. Они, жиды, ловкие, даже в иных случаях иконы навешивают. Ну а христиан грабить грешно…

— Ты говори делом. Я точно запишу, не ошибусь. Значит, Б. Васильковская. Это улица жидовская?

— Вся как есть — кагал жидовский, это уж без ошибки. Вот то же самое и Подол. Только там, говорят, наши уже были и все чисто проделали.

— Ну а еще где?

— Житомирская, Старый Базар…

Внимание казака неожиданно было обращено на меня.

— Ты чего, жидовская морда, слушаешь?..

Он надвигался на меня всей своей громадой, и под его змеиным взглядом душа моя холодела, и рой мыслей, образов, отрывков разговоров, впечатлений проносился в мозгу, как калейдоскоп. Я сознавал, что одно неосторожное движение повлечет развязку, и стоял молча, как пригвожденный… В этот критический момент меня хватились мои спутники и вбежали в лавку, через окно которой они заметили меня и казака. Красный Крест доктора и погоны военного чиновника произвели эффект. Они меня вывели из лавки на улицу и больше не отпускали. Я не сопротивлялся и двигался, как автомат, без воли, без чувств.

12

Решили вернуться к вчерашнему добряку‑слобожанину и просить у него гостеприимства еще на одну ночь. Остаток дня, вечер и ночь провели в тихой избе с занавешенными окнами. Вели хозяйственные разговоры о погоде, об урожае, нарочито отпихивая от себя злободневные темы. Южные сумерки незаметно перешли в черную, мрачную ночь… Это была последняя ночь «исхода»…

Ранним утром 5 октября нас разбудил хозяин радостной вестью, что всех пропускают на мост и что большая группа киевлян только что проследовала в город. Наскоро оделись, попрощались с хозяином, побежали к мосту. Издали заметили толпу жаждавших, сгруппировавшихся у перил в каком‑то тупом ожидании. Выясняется, что ранним утром действительно пропускали беспрепятственно, а сейчас пришла телефонограмма из Дарницы с приказом закрыть проход впредь до распоряжения. Публика, однако, не расходилась — каждый надеялся проскочить мимо шепелявого прапорщика, загораживавшего узкий проход на мост огромной допотопной винтовкой. Свободно пропускали только военных, но и то с предварительной проверкой документов. Нашему спутнику, военному чиновнику, прапор галантно предложил пройти, но он отказался воспользоваться этой привилегией, настаивая на пропуске и нас, двух его товарищей. Прапор не соглашался, ссылаясь на строгое и категорическое приказание начальства. В напрасных спорах и препирательствах прошло около целого часа. Страж был непоколебим.

Решено идти в Дарницу и добиться пропуска в Киев. В Дарницу отправились с комфортом — в паровой конке, которая должна была символизировать возвращение «к мирным занятиям и к честному труду». Паровик двигался черепашьим шагом, пыхтя и обдавая пассажиров едкой копотью. Минут через двадцать прибыли. На повороте полотна, на земляной возвышенности — труп мужчины, без сапог, в кальсонах. Руки закинуты за голову, проломленную тупым орудием у левого виска. Половые органы нарочито вывернуты из кальсон и обведены по краям смолой. Половые органы свидетельствуют о национальном происхождении убитого. На груди записка с надписью: «Собаке собачья смерть. Смерть жидам — предателям России».

Труп, видно, лежит недавно: вчера его не было. Против этого трупа, по другую сторону трамвайного пути, на песке другой труп еврея‑старика с большой седой бородой. Труп совершенно обнаженный. Все лицо залито кровью, на груди записка: «Предатель».

Эти трупы, по‑видимому, не убирались умышленно, чтобы произвести впечатление, а может быть, и как агитационное средство. Никто, впрочем, не обращал на них особенного внимания, каждый спешил в город.

В Дарнице попали, в поисках протекции для пропуска, в «Салон», где встретили нескольких знакомых.

Разговор шел на политические темы — о большевиках и евреях. Ораторы не стеснялись в выражениях, и слова «жид», «жидовское засилье» висели в воздухе, как топор. Мои спутники были смущены этим напором христианских чувств и бросали на меня (кажется, единственного еврея в этой тепленькой компании изуверов) взгляды, полные просительного извинения.

«Салонная» беседа была прервана появлением галантного молодого офицерика, который объявил, что дорога в Киев открыта для всех, кроме… жидов и большевиков. «Шутка» имела шумный успех, и общество гурьбой направилось к выходу.

13

На мосту тот же прапорщик. Он внимательно контролирует бумаги, обращая преимущественно внимание на фамилии и имена. Я прошел благополучно, показав вместо паспорта, которого у меня с собой вовсе не было, визитную карточку журналиста.

Прошел и наш товарищ, военный чиновник. А с доктором вышло маленькое недоразумение. У него оказался польский национальный паспорт, и малокультурный прапорщик заподозрил «большевика». Доктора отвели в сторону, впредь до выяснения. Недоразумение было вскоре улажено, и мы втроем начали восхождение в город мимо Киево‑Печерской лавры.

Всюду свежи были следы недавних сражений и… погромов. Пух и перья в некоторых улицах буквально мешали ходить. Разрушенные лавки, битое стекло. Следы пуль и снарядов. Обывателей на улицах мало. Еврейских лиц совсем не встречали. Лавки и рынки заколочены. Хозяйки мечутся в поисках хлеба. Нас замучили вопросом:

— Где вы купили хлеб?

В Дарнице мы, на всякий случай, запаслись огромным караваем, чуть ли не в 20 фунтов, и поочередно несли его в гору.

Вот и дом наш на Бибиковском бульваре. У стены Ботанического сада — труп элегантно одетой женщины, поперек улицы — баррикады из садовых скамеек, колючая проволока. Здесь, в районе вокзала, шло горячее дело. Простреленными гильзами буквально усеяна вся улица.

Дома нас встречают слезами — не рассчитывали встретить живыми. Но радость была недолгая. Началась возвещенная Шульгиным «пытка страхом».

Пытка страхом

1

С первого же часа возвращения добровольцев в Киев началось осуществление того дьявольского плана мести еврейскому населению, о котором мечтали вслух идеологи черносотенной реакции. Возбужденные радостью возвращения, озлобленные позором отступления большой армии перед горстью «налетчиков», униженные в своем зоологическом шовинизме, — они громко кричали о мести «жидам».

Я не всматривался в лица, не останавливался в группах возвращавшихся, но у меня отчетливо сохранилось впечатление, что на протяжении всего живого потока «беженцев» еврейская тема не сходила с уст. Изредка слышались робкие возражения, неуверенные доводы и жалкие оправдания «культурных» европейцев. Жутко было от этих разговоров, но они запечатлелись как лейтмотив возврата из «исхода». От них никуда нельзя было скрыться, и только в черте города рассеялся на момент этот кошмар, отвлеченный внешностью улиц со свежими следами гражданской войны.

Но этот «отдых» продолжался недолго. В центре города уже носились в воздухе грозные симптомы ненавистничества. Улицы были как‑то непривычно пусты, лавки заколочены. Евреи попадались редко, а те, что проходили, робко жались к стене, пугливо озираясь, и провожаемые угрожающими жестами и крепкой национальной бранью.

Хозяйка как‑то неловко и сбивчиво предупредила, что лучше было бы несколько дней не выходить на улицу: мало ли что может быть… На базарах евреев бойкотируют, никто им продуктов не продает, а если и находится такой «сострадательный» купец, то только по ценам, во много раз превышающим базарные. Сами же евреи торговать не решаются, так как было уже несколько случаев насилий. Даже в трамваях евреям ездить небезопасно — вышвыривают иной раз на полном ходу. При сопоставлении всех этих разрозненных фактов могло показаться на первый взгляд, что антисемитизм проявляется стихийно, что масса, по своему невежеству, психологически выбирает давно, еще самодержавием подсказанные причины и события и методы воздействия. Но стоило заглянуть в газеты, руководимые Шульгиным, как сразу высовывалась окровавленная длань «идейных» руководителей общественного мнения.

2

Калинников, этот баян Освага и поборник контрразведки, поместил в нескольких номерах своей газеты («Вечерние огни») жирным шрифтом, под вызывающими заголовками, список домов и квартир, откуда евреи стреляли в отступающих добровольцев, обливали их серной кислотой и кипятком . Другой список содержал дома и квартиры, в которых евреи давали приют большевикам. Обе эти заметки были пропущены военной цензурой. Мало того, в предисловии к спискам редакция заявляла, что сведения свои она получила в полиции и проверила в соответствующих военных инстанциях.

Вот образчик информации калинниковской газеты. В № 13 «Вечерних огней» сообщалось: «3–16 октября, с крыш дома № 18 по Крещатику стреляли из пулемета 4 еврея и 1 русский, которые были сняты с крыши и расстреляны». Дом № 18 по Крещатику оказался, по обследованию… Киевской городской Думой. По этому поводу комитет курьеров Думы отправил в редакцию «Вечерних огней» письмо, из которого видно, что еще 2 октября на думском балконе Волчанским отрядом (самым зверским погромным отрядом, прославившимся кровавыми подвигами над еврейским населением Корсуни, Фастова и других городов) был водружен русский национальный флаг и того же числа в Думе уже работал питательный пункт. Поэтому не могло быть такого положения, чтобы 3 октября стреляли из пулемета с крыши Думы.

Несколько дней подряд военная цензура запрещала газетам не только опровергнуть калинниковскую ложь на основании документальных данных, но и вообще касаться этого вопроса на страницах печати. И только после того, как подогретые этой ложью подонки киевского населения, вкупе с белым офицерством, раздвинули рамки еврейских насилий до систематического погрома в центральных кварталах, «Киевская мысль» рискнула напечатать документальное опровержение. Сотрудники этой газеты обошли все дома, указанные в списках Калинникова, и отобрали от домовых комитетов официальные удостоверения в том, что приведенные Калинниковым сведения ложны.

Из нескольких указанных Калинниковым домов, откуда будто стреляли в спину доблестной Добрармии, не оказалось ни одного с таким «недостатком». Во многих домах, по удостоверениям домовых комитетов, евреи вовсе не проживали. Мало того, Калинников не постеснялся привести фамилии христиан, пострадавших от еврейского террора, и все указанные им лица дали также официальные удостоверения, что они ни в чем ущерба не понесли. Конфуз для черной сотни получился большой, и начальство заволновалось. Газетам было дано полуофициальное сообщение из канцелярии генерал‑губернатора о том, что ссылка Калинникова на полицию и военные власти произвольна, что военная власть никому таких сведений не давала, так как следствие о некоторых эксцессах во время отступления Добрармии еще не закончено. По распоряжению генерала Драгомирова была образована даже специальная следственная комиссия сенатора Гуляева, но и эта комиссия, при всем своем усердии, не могла установить никаких фактов «еврейской стрельбы». И хотя доклад комиссии и не был опубликован, но газетам разрешено было печатать опровержения клеветнических измышлений «Вечерних огней».

3

Несмотря на это, черносотенная печать, возглавляемая Шульгиным, в «Киевлянине» продолжала каждодневно подогревать «патриотические» страсти. Вскоре сказались и плоды этой агитации. Вопреки «традициям», грабежи и убийства происходили главным образом среди богатых слоев еврейского населения в центре города. В этом отношении «народ» в точности следовал указаниям Шульгина, который неоднократно в своих статьях жаловался на то, что напрасно русские люди винят в большевистских симпатиях еврейскую нищету; она — забитая, бесправная, темная — совершенно аполитична и скорее даже склонна к «порядку и законности». А вот богатые слои еврейства — интеллигенция — вот главные враги русской государственности. Здесь воспитывается ненависть к России и замышляются заговоры против существующего строя, и эта среда является ответственной за большевизм.

Следует, однако, иметь в виду, что «теория» Шульгина была основана и на весьма важном практическом обстоятельстве. Дело в том, что беднота еврейского населения уже была погромлена вчистую в первые дни возврата Добровольческой армии. Подол, вокзальные улицы и другие места расселения еврейской нищеты уже были догола обглоданы: там материала для «патриотизма» уже не оказывалось.

Вот почему лозунг черносотенных вожаков — «бей богатого жида» — был воспринят с особенной чуткостью. В начавшемся погроме были и еще некоторые особенности, которые должны быть отмечены. Убийства совершались не всегда — скорее даже реже, чем можно было ожидать: лишение жизни следовало лишь в случаях обороны или отказа от выплаты «контрибуции». Зато изнасилования женщин, без различия возраста, приняли массовый характер.

4

Самая техника погрома совершалась таким образом. Поздним вечером или ночью, когда город предоставлялся в смысле наружной охраны случаю, группа вооруженных офицеров подходила к заранее намеченному дому и начинала его осаждать, требуя открытия ворот для проверки наличности квартирантов. В случаях упорства домовых комитетов ворота взламывались, а иногда даже подрывались ручными гранатами. Ворвавшись в дом, шайка требовала указания еврейских квартир, которые для верности проверялись по домовой книге. Отряд разделялся на группы и начинался «обыск». В обыскиваемой квартире забирались все ценные предметы, деньги и платье. Обыски сопровождались оргиями, пьянством, изнасилованием женщин. Получив контрибуцию, отряд удалялся с угрозой разнести дом в щепы, если кому‑нибудь придет в голову мысль жаловаться. Первой жертвой стал в Липках присяжный поверенный, который был ограблен и убит таким отрядом добровольческих офицеров. Постепенно обходы еврейских квартир стали принимать массовый характер. Бывали ночи, когда в осаде находились целые группы домов и даже кварталы.

В жуткой осенней тишине раздавался вдруг стук в ворота, который через несколько минут заглушался грохотом и гулом внутри домов. Население дома вызывалось во двор ударами в кастрюлю или в лист железа. Весь дом в предчувствии беды оживал: в трепетном страхе за свою жизнь и имущество люди применяли единственное имевшееся в их распоряжении средство — они стучали во что попало. В этом адском стуке, эхом разносившемся по пустынной улице, было что‑то такое беспомощное, жалкое и вместе с тем душераздирающее, что нервы не выдерживали. На стук одного дома немедленно отзывался соседний, за ним третий, четвертый и вскоре вся улица стучала, дребезжала и лязгала. Сплошной гул обезумевших от страха и чувства беспомощности людей сопровождался истерическими воплями женщин и плачем детей. Но против подрывных бомб добровольцев стук и крик были все‑таки слабым оружием, и ворота в конце концов, конечно, взламывались, и начиналось наведение «порядка».

«В еврейских квартирах казаки начинают с требования выдачи им денег, драгоценностей, золота, серебра и ценных вещей. Насмерть запуганное еврейское население, в большинстве случаев имеющее уже печальный погромный опыт, немедленно без всяких возражений и сопротивления выкладывает все содержимое карманов, ящиков, шкафов, которое тут же переходит в карманы и мешки казаков. Людей заставляют скинуть с себя все, часто до последней рубахи, но “гости” обычно этим не удовлетворяются: начинается доискивание мнимо или действительно спрятанного добра. Угрозами расстрела, избиениями шомполами, прикладами и мучительнейшими пытками (подвешивание) заставляют указывать спрятанное, и, не доверяя указаниям или недовольные ими, “гости” разваливают печи, стены, срывают полы, выпускают пух из перин, разносят чердаки, погреба, вырывают глубокие ямы в оголенном полу, во дворе. Недовольство выданным и найденным, особенно подозрение “в ловкой утайке” влечет за собой мучительнейшие изувечивания, убийства. Откупиться можно только солидным выкупом. Среди неописуемого ужаса, воплей женщин и детей, стонов раненых, звона разбитых стекол, треска и грохота ломаемых вещей, печей, стен, отдыхающая часть “гостей” насилует женщин, не разбирая возраста, тут же, на глазах у родителей, детей, мужей, уступая потом свое место “работающей” группе. Часто женщины уводятся с собой. Всякое сопротивление, как жертвы, так и присутствующих, неизбежно кончается убийством. Затем забранное “жидовское” добро укладывается на грузовики и увозится на вокзал или в казармы» .

Бывали случаи, что дело не доходило до прямого, открытого грабежа, а ограничивалось сделкой с домовым комитетом: собрать в течение часа с жидов 200–300–500 тысяч. Если таковая сумма вручалась путем раскладки быстро и полностью, то шайка уходила в следующий дом; если же собранная сумма оказывалась недостаточной, она пополнялась уже личным обходом и осмотром. Бывали наивные комитеты, которые верили в то, что власть только потому не принимает мер против открытого грабежа офицерства, что не знает о нем. Звонили по телефону в комендатуру, и я сам был свидетелем такого разговора: домовый комитет, доводя до сведения дежурного офицера, что дом осажден бандой пьяных офицеров, у которых никаких ордеров на производство обыска нет, и что главной их целью является, по‑видимому, грабеж, просит прислать охранный отряд на автомобиле, так как каждую минуту ворота могут оказаться взломанными.

— А в вашем доме жиды проживают?

— ??..

— В таком случае охрану прислать не могу. Поступайте, как знаете.

5

С наступлением сумерек на улицах стоит жуткая тишина, никто из евреев не показывается на улицу; обычно они собираются десятками семей в уцелевших домах, которые превращаются в маленькие крепости. Среди этой жуткой тишины раздаются вдруг то здесь, то там выстрелы и вслед за ними душераздирающие крики. Эти ночные вопли города Шульгин изобразил в своей нашумевшей статье «Пытка страхом».

«По ночам на улицах Киева наступает средневековая жуть. Среди мертвой тишины и безлюдья начинается душу раздирающий вопль. Это кричат жиды. Кричат от страха. В темноте улицы где‑нибудь появится кучка пробирающихся “людей со штыком”, и, завидев их, огромные многоэтажные дома начинают выть сверху донизу. Целые улицы, охваченные смертельным ужасом, кричат нечеловеческими голосами, дрожа за свою жизнь. Жутко слышать эти голоса… Это подлинный ужас, настоящая пытка страхом, которой подвержено все еврейское население» .

Описывая эту пытку страхом, нечеловеческие голоса в ночной жути, Шульгин не находил ни одного слова осуждения для «людей со штыками» и для их вдохновителей. По его мнению, ответ должны держать евреи: «Русское население прислушивается к этим воплям <…> и думает свою думу: поймут ли они (евреи), что значит разрушать государство, добывать равноправие какой угодно ценой <…> будет ли еврейство, бия себя в грудь и посыпая пеплом главу, всенародно каяться в том, что сыны Израиля приняли такое роковое участие в большевистском бесновании?»

Бывший лидер прогрессивного блока предлагает евреям: либо покаяться, то есть морально оправдать погромы, либо пытка страхом, то есть погромы без конца. Евреи должны «вырвать собственными руками из своей среды всех тех евреев, которыми питались обе революции».

«Евреи боятся погрома, — писал Шульгин, — потому что они сознают его справедливость. Им по ночам мерещится нападение на их жилище, и, в страхе за свою жизнь, они стучат, взывая к власти о помощи, к той власти, которую они предали большевикам. Страх — это возмездие им за сочувствие Ленину. Страх — это месть русского человека своему государственному врагу. Под пыткой страхом они сознаются в своих преступлениях перед русской государственностью, как преступники под пыткой закона».

Шульгин приветствует эту пытку как могучее средство заставить евреев задуматься над своим политическим поведением. Он, конечно, не верит в сообщаемые газетами еврейского направления факты об убийствах, погромах и грабежах. Это все плод фантазии угнетенного пыткой страха еврейского воображения. Раз еврей боится — значит, совесть его нечиста. Пытка дает ему возможность покаяться.

Необходимо отметить, что погромы при Добрармии носили исключительно военный характер, возникали по инициативе воинских частей и при молчаливом одобрении высшего начальства. Погромы становятся ремеслом, воинской обязанностью армии. Местное нееврейское население в большинстве случаев не принимает участия в грабежах и насилиях и скорее относится к ним отрицательно. Было бы ошибкой думать, что в погромах принимают активное участие нижние чины; скорее наоборот, в центре погромных банд всегда стоят офицеры, нередко аристократы из бывших привилегированных полков, Преображенского, Семеновского и других.

В дни 1–5 октября «в еврейских квартирах можно было сплошь и рядом наблюдать у нагрянувших посетителей изысканные манеры людей, получивших хорошее воспитание, слышать от них недурную французскую речь и даже хорошую музыку. Это “работали” офицеры Добр[овольческой]Арм[ии] — лейб‑гвард[ии] Преображенского, Семеновского и т. п. полков, не позволявшие себе никаких “вольностей”, но деловито и строго требовавших дани: денег, золота, серебра; иной тут же, кстати, попросит носовой платок, непременно из тонкого полотна, и неизменно возвратит не пришедшийся ему по вкусу. Не везде офицеры, предводители всех этих осетинских, чеченских наездников, обнаруживали такое воспитание, зато они нигде в погромной славе не уступали своим светским товарищам, во многих случаях затмив этих последних. Как общее правило, офицеры разделяли погромный труд своих подчиненных прямо или косвенно» .

Лучшую характеристику добровольческого офицерства дал сам глава армии генерал Деникин во время представления ему 26 июля в Ростове‑на‑Дону еврейской депутации в составе председателей еврейских общин: екатеринославской — М. С. Брука, харьковской — д‑ра Л. Б. Виленского, ростовской — д‑ра Э. Гольденберга и таганрогской — Евинзона. Депутация жаловалась на насилия, чинимые еврейскому населению Добровольческой армией. На это генерал Деникин ответил: «Да, трудно ожидать чего‑либо хорошего от людей, совершенно оподлившихся. Это ведь не добровольцы, идейно шедшие в армию, — это ведь сброд».

6

Пытка страхом, которую применяли добровольцы в Киеве, получила своеобразное название — «тихий погром». Но уже в нескольких верстах от станции эта пытка страхом превращалась в дикое, разнузданное истребление еврейского населения маленьких городов и местечек.

Особенно зверский погром произошел в Фастове — местечке, отстоящем от Киева в 60 верстах . Здесь погром продолжался пять дней подряд и сопровождался невероятными зверствами и огромным количеством жертв, которые, по официальным данным особой комиссии, исчислялись в несколько тысяч человек. Трупы убитых евреев валялись по улицам и глодались свиньями и собаками, так как начальство запрещало хоронить. Синагога служила главным местом казни, и людей убивали здесь на самом амвоне перед скрижалями Завета.

Погром в Фастове начался внезапно. По распоряжению местных властей неожиданно было прекращено железнодорожное сообщение с Киевом. Все офицеры были приглашены к начальнику гарнизона и получили от него дальнейшие инструкции. Войска, расположенные в Фастове, принадлежали в подавляющем своем большинстве к казакам. Только после пяти дней беспрерывной резни, когда убийцы уже захлебывались от пролитой крови, погром так же внезапно был прекращен особым приказом по войскам. Как выяснилось впоследствии, главную роль в прекращении погрома сыграла взятка, которая дана была коменданту и начальнику гарнизона. Переговоры с ними о денежном откупе шли все дни погрома. Но он предъявил такой колоссальный счет, что при всем желании местная еврейская община не могла его покрыть. И только на 5‑й день удалось достигнуть «финансового» соглашения. Погром был прекращен, а вместе с тем и восстановилось железнодорожное сообщение с Киевом.

До Киева все эти дни доходили вести о фастовском погроме; еврейские депутации неоднократно бывали по этому поводу у губернатора и генерал‑губернатора. Но власти отзывались или полным неведением, или отрицанием возможности погрома. На указание странного отсутствия всяких сведений из Фастова Драгомиров цинично заявлял, что военное командование регулярно получает сообщения от подчиненных ему органов и поддерживает постоянную связь с фастовским гарнизоном. На вопрос, почему прервано железнодорожное сообщение с Фастовом, последовал ответ, что это вызвано причинами стратегического характера.

После возобновления железнодорожного сообщения с Фастовом в Киев стали привозить сотни раненых евреев, которых размещали по больницам и лазаретам.

Вид раненых и характер ранений были ужасны. Раны наносились большею частью ножами, кинжалами, штыком… Много было привезено в больницы изнасилованных женщин и детей со страшными следами насилий и издевательств. На теле некоторых женщин после изнасилования штыком вырезались фамилии авторов гнусного насилия.

Но и больница не спасла этих несчастных жертв шульгинской «пытки страхом» от смерти… Погром в Киеве все время продолжался, принимая с каждым днем все более и более уродливые формы. Однажды ночью банда пьяных офицеров ворвалась в еврейскую больницу и зверски убила несколько человек из числа раненых в Фастове. Спасенные от смерти, с тяжкими ранами, они нашли гибель на глазах медицинского персонала, который должен был молча смотреть на не известное даже в погромной практике самодержавия явление — убийство в стенах больницы… Но то, что не позволяло себе самодержавие, то разрешил «обновляемой» России ее верный сын Шульгин.

Еще одна черта отличает погромную «работу» Добровольческой армии от ее погромных собратьев при самодержавии — это массовое изнасилование женщин. Изнасилованием сопровождался каждый без исключения погром, даже в крупных населенных пунктах, как, например, в Киеве, Екатеринославе, Полтаве и др. В одном Екатеринославе, по официальным данным комиссии по изучению еврейских погромов, было изнасиловано не менее 1000 женщин. В Фастове была изнасилована одновременно целая группа еврейских девушек (около 20). Предварительно в осеннюю ночь несчастные были на улице раздеты донага, выпороты шомполами, а потом изнасилованы и брошены тут же на улице.

Но добровольцы были «оригинальны» не только этими методами погромного дела, они внесли много нового и в область бессмысленной жестокости к своим жертвам. Они применяли варварские пытки и мучительства. В Фастове, например, гимназиста Бориса Забарского заставили затянуть петлю на шее отца (Меера). В том же Фастове во время октябрьского погрома было более 100 жертв, погибших в огне в зажженных погромщиками домах. Еврею Кликсману отрезали язык после того, как ему же была нанесена рана разрывной пулей; старику Ямпольскому выкололи глаза, отрубили руки и ноги.

7

Оставаться долее в Киеве было невозможно. Надо было уезжать. Не было физических и нравственных сил выносить долее эту пытку страхом. Мысль о смерти от руки погромщика в офицерских погонах была невыносима… Группа журналистов с семьями решила отправиться на юг. Путешествие, однако, было чрезвычайно опасно. Каждый день получались сведения об убийствах в поездах евреев, о выбрасывании их из вагонов. Так как в пути предстояла частая проверка документов, признано было необходимым запастись христианскими паспортами. Несколько дней ушло на хлопоты о теплушке, на ликвидацию дел. Наконец 19 ноября выехали.

В нашей теплушке было 13 взрослых и 2 детей. В дороге все сошло гладко, хотя оснований для тревоги у нас было достаточно, помимо еврейского происхождения. Дело в том, что с нами в теплушке находился видный большевистский деятель, который должен был покинуть Киев, разыскиваемый контрразведкой. При проверке документов этот гражданин пережил немало волнующих минут. Чтобы не вносить тревоги в население теплушки, особенно женской ее части, — о нахождении среди нас большевика знали только некоторые.

На одной из станций в пути нам удалось за взятку добиться прицепки нашей теплушки к экстренному поезду с американским представителем, который потребовал более быстрого движения в Одессу, чем 15 верст в час, делаемых обыкновенным поездом‑максимом. Этот экстренный поезд мог обойтись нам очень дорого. Через несколько станций нас бесцеремонно отцепили, мотивируя это тем, что экстренный поезд не в состоянии, за отсутствием топлива, тянуть лишнюю тяжесть. Отцепка произошла поздним вечером на маленькой пустынной станции. Нашей теплушке пришлось на запасном пути подождать оставленный позади пассажирский поезд. Провели жуткие несколько часов, боясь нападения на одинокую теплушку. Все, однако, обошлось благополучно, и на 6‑е сутки мы добрались до Одессы.

Одесские впечатления от добровольцев не входят в предмет моих настоящих заметок. Но для характеристики добровольцев вообще я позволю себе привести один любопытный документ.

Как известно, эвакуация добровольцев из Одессы происходила под прикрытием английского флота. Англичане в последние часы добровольческого владычества в Одессе заняли морской пехотой порт и бульвар, прикрывая таким образом войска, садившиеся на суда. Кроме военных, англичане эвакуировали и гражданское население, предоставив для этого несколько пароходов. В Воронцовском переулке, где происходила запись желающих уехать на зафрахтованных англичанами пароходах, накануне дня оставления добровольцами Одессы появилось следующее объявление:

«Вследствие безобразного поведения русских офицеров, с оружием в руках захватывающих пароходы, предназначенные для мирного населения, желающего покинуть Одессу, английское командование объявляет, что эвакуация жителей водным путем прекращена».

Комментариев нет:

Отправить комментарий