Владимир Соловьев-Американский | Младший шестидесятник: Убийство в розовом гетто

К 75-летию Татьяны Бек

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Почему вдруг вспоминаешь то, что забыл на всю жизнь? Вслед за пристрелочной начальной главой о нашем писательском микрорайоне сочинил главу о Булате, который жил тогда через несколько остановок, у «Речного вокзала», и первым посетил меня в Розовом гетто – чем не повод? А о Тане Бек вовсе не собирался писать отдельно, но в общем портрете нашего писательского кооператива, само собой почему так названного. Таня – типичный аэропортовский представитель: сызмала здесь, дочь полка, впитав с молоком матери (точнее, отца) все достоинства и пороки чернильного племени, пусть в компьютерный век сие выражение – безнадежный анахронизм, а тем более по отношению к Тане, раньше других приспособившей свои немного старомодные стихи к современной чудо-технике. О рекордном числе самоубийств в Розовом гетто я уже писал, да и сам въехал в квартиру, где удавилась Сусанна Георгиевская, но, убей меня Бог, никак не мог предположить, что в число самоубийц войдет моя предотъездная подружка Таня Бек. Произошло это уже за пределами моего московского времени, в Нью-Йорке я уже жил больше не только, чем в Москве, но и чем в Питере, Таню не видел десятилетия полтора, успел с ней эпистолярно повздорить – точнее, она со мной, хотя мы оба легки на ссору, да и возраст у меня хоть и слезоточивый, но равнодушный. Что связано между собой: под видом других оплакиваю себя, а к другим – отменно равнодушен. Короста старческого равнодушия, как говорил небезызвестный граф. А вот, узнав о смерти Тани Бек, долго не мог прийти в себя.

Иногда мне как-то особенно «везет» – четверть века назад вернулся из штата Мэн в Нью-Йорк и узнал о смерти Сережи Довлатова, а мою поздравительную к дню его рождения открытку получила уже вдова. Так и на этот раз – возвратился из своего трудоемкого и прекрасного путешествия в далекий и невероятный мир буддийской Азии, на которое подначил сына, а меня как обухом по голове: самоубийство в Москве Тани Бек. Двух мнений тут быть не может: самоубийство – политическое. Вот я и вычленяю индивидуальный портрет Тани из группового портрета Розового гетто. Пусть ее портрет будет этюдом к коллективному, на котором обвожу кружочком ее милую некрасивую чистую и честную мордочку.

Не знаю.

В названии нашего коопа Розовым гетто было, конечно, некоторое преувеличение – хоть дома там из розового кирпича, но литераторы не сплошь евреи. Много русских, Войнович – полукровка (вторая половинка, кажется, сербская), Искандер – полуперс-полуабхаз, Таня Бек, та и вовсе была всех кровей, включая экзотическую скандинавскую, датскую; шутила, что из викингов. Один свой сборник она так и назвала – «Смешанный лес»: по стихотворению о своей родословной:

Родословная? Сказочный чан.

Заглянувши, отпрянешь в испуге.

Я, праправнучка рослых датчан,

Обожаю балтийские вьюги.

Точно так же мне чудом ясны

Звуки речи, картавой как речка.

Это предки с другой стороны

Были учителя из местечка.

Узколобому дубу назло,

Ибо злоба – его ремесло,

Заявляю с особенным весом:

Я счастливая. Мне повезло

Быть широким и смешанным лесом.

Между прочим – российским зело.

Странноватая для русского слуха фамилия принадлежала ее отцу, очень порядочному (по тем временам), хотя и незначительному писателю Александру Беку: «Волоколамское шоссе», «Жизнь Бережкова», «Новое назначение», «На другой день». Таня осталась ему верна на всю жизнь, после его смерти занималась его литнаследством, а при жизни во всех семейных баталиях становилась на его сторону, с матерью разъехалась, сменяв огромную квартиру на две: когда я приехал в Москву в начале 90-х, застал ее в однокомнатной в том же подъезде, где жил Фазиль Искандер. Как будто я не уезжал и не прошло с нашего прощания тринадцать лет: насквозь папина дочь, Таня продолжала говорить о матери с тем же ожесточением, как и прежде, ее разум все еще кипел возмущенный, как и тогда, я не очень понял причину их конфликта. Если бы она дала прорваться своей злости в стихи! Нет, не посмела. Стихи благостные, христианские, есть хорошие, умные и трогательные.

Как поэт, Таня, несомненно, превзошла своего отца как прозаика, а ее все еще воспринимали как папину дочку.

В литературном мире, где я вращался и где все знакомые были старше меня (иногда намного), одна Таня была на семь лет младше и вызывала чувства не только дружеские, но и не очень сильные мужские: выше меня ростом, плечистая, спортивная, угловатая. Однажды в какой-то компании у нее в гостях погас вдруг свет, кто-то физически тяжеловато, но с девичьей грацией плюхнулся мне на колени и впился в губы. Свет так же неожиданно включили, но наш с Таней поцелуй еще некоторое время длился как ни в чем не бывало, пока мы не отлепились, усладив и возбудив друг друга. До сих пор помню вкус ее слюны. Дальше этого поцелуя не пошло, и Таня, прочтя мой московский полумемуарный роман с живыми персонажами, справедливо, наверное, писала, что любовь к Лене Клепиковой выела все остальные чувства, высосала всё без остатка, и стал я урод уродом – осталось одно холодное любопытство к людям и событиям. Коли начал цитировать, процитирую полностью:

«Страницы, посвященные отношениям Вашего персонажа с Леной, несравненно и невыгодно выше окружающей их прозы… Тут я уже, наверное, вторгаюсь за пределы “литературного текста”, в Вашу личную личность, но все существо этого повествования читателя на такое вторжение провоцирует… Изображенное Вами чувство, вероятно, настолько сконцентрировало, оттянуло в себя то лучшее, что в Вас есть (образовалось уродство, которое, впрочем, и составляет красоту, ибо – единственность личности), да настолько, что остальному миру осталось лишь Ваше любопытство. Страстное, жадное, но холодное любопытство, которое – хоть и однокоренной, но антоним любви.

Настоящий роман это особенно обнажает. В страницах о любви голос чистый, несчастный, прекрасный, а в рассказе об «остальном мире» – не обижайтесь, но праздный».

Таня родилась в 1949 году и росла исключительно в литературной среде. Бывала резка, всегда независима и бескомпромиссна, характер колючий, доверчива и обидчива, восторженна и скептична, перепады настроений, что испытал на себе, весьма разборчива в знакомствах, что, однако, не уберегло ее от горчайшего разочарования под конец и послужило одной из причин самоубийства. Требования к жизни – архи-завышенные, девичьи: если максималистка, то прежде всего к самой себе, отчего остальным не легче.

Пожелтел и насупился мир.

У деревьев осенняя стать.

Юность я износила до дыр,

Но привыкла – и жалко снимать.

Я потуже платок завяжу,

Оглянусь и подумаю, что

Хоть немного еще похожу

В этом стареньком тесном пальто.

* * *

Ходившая с лопатой в сад,

Глядишь печально и устало…

Не строила – искала клад.

Не возводила – клад искала.

Твою надежду на чужой

Непредсказуемый подарок

Жизнь охлестнула, как вожжой:

– Не будет клада, перестарок!

Под раскаленной добела,

Под лампою без абажура

Земная жизнь твоя прошла,–

Кладоискательница,

Дура…

Мне тоже пару раз от нее досталось. Скорее всего, виноват я – у меня мало с кем складываются ровные отношения, даже с Леной Клепиковой. А здесь и вовсе нашла коса на камень.

До нашего отвала из России оставалось меньше года, и наши с Таней отношения развивались бурно. То, что возникло между нами, можно назвать короткой вспышкой дружбы, чуть даже больше – о чем так смутно написано у Ахматовой:

Есть в близости людей заветная черта,

Ее не перейти влюбленности и страсти…

Я мало кому давал свой рукописный «Роман с эпиграфами» («Три еврея») – из страха быть обнаруженным. Тане – дал. Роман ей пришелся, но сентиментальную фразу о моем сыне осудила за слащавость. Думаю, сказалась здесь ее собственная бездетность. Тем не менее согласилась хранить мои рукописи – вдруг провалится оказия, и они пропадут. Выругала меня за дружбу с одной поэтессой (Юнной Мориц), объявив ее монстром в юбке и сославшись на Цветаеву: была Психеей, стала Валькирией. Да Юнна и сама признавалась, что не ездит на Пегасе, а летает на метле.

На наших «похоронах», как тогда именовались проводы, потому что навсегда, безапелляционно заявила, что один из гостей – стукач.

Была еще одна причина. Таня прислала нам с Леной свой новый сборник стихов с автографом – «…близким сквозь даль…», я мгновенно откликнулся, не вчитываясь, пролистав, был чем-то занят. Хотя книга, несомненно, заслуживала самого внимательного прочтения. Отчасти виной тому подвернувшаяся оказия, с которой я торопился послать ответ. Таня, с ее обостренным чутьем на фальшь, написала мне, что я ее книгу не читал вовсе. Снова моя вина. А теперь вот мне уже не сказать ей, как понравились мне позднее ее стихи – и какие именно. Непростительная вина – как друга, так и литературного критика.

Издалека, из-за океана, я мог позволить себе надсхваточную позицию, и мне, фанату независимости – зависеть от царя, зависеть от народа,– стало казаться, что моих московских либеральных знакомых, Таню включая, заносит идеологически. Несомненно – особенно в стихах – Таня была индивидуальна, групповуха была чужда ее таланту, но одновременно ей было одиноко одной на ветру – вот ее и прибило к ультралиберальному лагерю, тем более она была аэропортовское дитя и даже ее литературные метания были ограничены аэропортовскими границами. Связь была тесной, плотной, на физиологическом уровне – в очередной мой наезд Таня уговаривала меня встретиться с флагманом радикального либерализма имярек, с которой я когда-то был довольно близок, но мне было так хорошо с Таней, а времени было в обрез, что я отказался. После расстрела парламента в октябре 1993-го, с которого и начался откат русской истории, Таня подписала коллективку «42-х» в поддержку Ельцина и расстрельщиков. Несмотря на возрастное – в дюжину лет – отличие от главных шестидесятников, Таню стали зачислять именно в эту литературно-политическую когорту: по клановым взглядам? по партийной спайке? по мафиозной тусовке, к которой она воленс-ноленс принадлежала, а куда еще ей было податься, прибиться? Не знаю, а судить издали боюсь.

Закон мафии: ни с кем дружить, а против кого дружить.

В мои московские времена Таня была независимей, судила-рядила на свой, а не чужой лад, ей понравились «Три еврея», а спустя полтора-два десятилетия – не уверен. А тогда она сказала, что все теперь встало на свои места, и пусть книгу никто не напечатает (я и не чаял тогда), но каждому – по заслугам, и кому надо – прочтет. Я решил, что она говорит про Бродского, который был персоной нон грата в России, а на Западе еще не успел раскрутиться и набрать славу. Оказалось – про скушнера, который о ту пору крепчал как государственный поэт и антипод Бродского. Таня рассказала, как у Саши шла статья в «Воплях», где она работала, и он все время звонил в редакцию, обновляя список упомянутых живых поэтов – чтобы никого не забыть и никого, не дай бог, не обидеть. Вот именно: вплоть до собаки дворника, чтоб ласкова была. В этом был весь скушнер-Молчалин, человек на все времена, обласканный всеми властями – от брежневских до нынешних.

Глупая! В отрочестве отшельник

Мудрым казался.

Кожи кичливой колкий, как ельник,

Мир не касался.

…Ныне мечтаю смешаться с вами –

Мне меня мало! –

Но ни объятьями, ни словами

Льда не сломала.

Ныне я вглядываюсь тревожно

В звезды и лица…

Необходимо и невозможно

В мир перелиться!

Отец Александр Мень крестил Таню, она стала ходить в церковь, пусть и нерегулярно. Семейная жизнь не сложилась у нее никак – замужество с прозаиком Сергеем Калединым продлилось рекордно короткий срок – месяц, больше ни с кем она матримониально свою судьбу не связывала, если не считать литературу, которой осталась предана до конца. Выпустила несколько книг стихов, освоила пару журналистских профессий – литературного комментатора и интервьюера «Московских новостей» и «Независимой газеты», преподавала в Литинституте, студенты ее любили. И вот смерть – из-за обширного инфаркта, как гласит официальная версия, но – по неофициальной – из-за передоза снотворного. Или инфаркт в русской новоречи эвфемизм самоубийства? Почему Таня Бек, талантливый поэт, удачливый журналист и критик, искренняя православная, траванулась, наложила на себя руки, пойдя на этот непоправимый акт, на этот смертный, с христианской т. зр., грех? Ничто в ее балованной судьбе дочери литературного полка не предвещало такого ужасного конца. Жизнь ее достала, решив показать своему баловню трагическую изнанку.

Ее смерть напрямую связана со скандалом «Туркменбаши». Несколько московских литераторов предложили туркменскому диктатору перевести его стихи на русский язык. А тот уже издал третью книгу стихов «Менин рухубелентлик бахарык» (что значит, ни меньше ни больше, «Весна моей духовности»). Так что, если выгорит, дело обещало стать, что называется, золотым дном. Посредником в переговорах между русскими литераторами и туркменским диктатором был «Газпром», а у того как раз начались нелады с поставкой туркменского газа.

Многие писатели и журналисты возмутились таким откровенно меркантильным, аморальным поступком своих коллег. Включая российское отделение ПЕН-клуба, которое способствовало освобождению дюжины туркменских писателей-диссидентов и теперь сочло несовместным подобное низкопоклонство с членством в ПЕН-клубе. Заявление на эту тему сделал председатель Российского ПЕН-клуба Андрей Битов и пригрозил участникам организационными мерами. Рейн оправдывался безденежьем и ссылался на Арсения Тарковского, который переводил стихи Сталина, но там инициатива исходила от царедворцев (к 70-летию вождя), и как раз Сталин ее пресек – переводы не были опубликованы. Резко осудила поэтов-халтурщиков и Таня Бек. Один из них – Женя Рейн – был ее близким другом, она выступала на вручении ему Пушкинской премии и даже написала о нем лестное стихотворение, уподобив шагаловскому персонажу, что в корне неверно: те – люди воздуха, а Рейн – скорее, из рубенсовских типов и уж точно меркантил из меркантилов. К числу самораспостраняемых мифов относится легенда о рейновском диссидентстве – рядом не стояло. Именно Рейн и иже с ним обрушили на Таню по телефону нецензурные проклятия, устроили обструкцию, обвиняли, что абстрактные принципы она ставит выше человеческой дружбы. На самом деле для той Тани, которую я знал по Москве, эти принципы не были абстрактными, но плотью и кровью, что было ну никак не понять тому же Рейну, которого я знаю намного дольше и лучше, чем Таню Бек,– и дольше, чем Таня Бек,– и который, будучи автором нескольких хороших стихов, но в целом поэт медийно преувеличенный, одновременно – самый циничный из всех моих знакомых. Я уже рассказал о нем в предыдущей книге «Не только Евтушенко», а сейчас пишу о покойной уже Тане Бек, а не о живом пока что Жене Рейне.

Предпочел бы, чтоб наоборот.

Танин бунт против товарищей по цеху и друзей по жизни был возвращением к Тане прежней – юной, отчаянной, бескомпромиссной. Поступок геройский, с учетом, что друзья-товарищи скурвились, сама атмосфера в стране стала удушливой, удушающей.

Таня была чистой, порядочной, партийная принадлежность еще не основание, чтобы оправдывать любой поступок своих однопартийцев и даже друзей. И еще одно – главное. У нее, несомненно, был выработан иммунитет на удары со стороны государства, и, займись ею, к примеру, гэбуха, она бы сумела устоять, но когда удары посыпались от своих, она растерялась. Своя своих не узнаша – целый месяц выдерживала она натиск бывших друзей, обвинявших ее теперь в предательстве.

Мертвые не всегда и не обязательно правы. Включая самоубийц. Но не в этом случае. Самоубийство есть последний довод, когда слов уже не хватает, когда слова не в цене, сказать можно что угодно – как и сделать. Мне кажется, именно такая ситуация сложилась тогда в Москве. Мягко говоря, я бы назвал ее фамусовской Москвой, хотя есть все-таки разница между бегством Чацкого из Москвы и самоубийством в Москве Тани Бек. И куда было ей бежать, стиховая пуповина связывала ее с родной читательской аудиторией. А это даже больше, чем родина. Напомню: Чацкий стихов не писал, это Грибоедов заставил его говорить стихами.

Зато Грибоедов писал:

…Да нынче смех страшит и держит страх в узде.

Наступили новые времена, когда ни смех не страшит, ни страх не держит в узде.

Другой мой московский приятель, прозаик и публицист Виктор Ерофеев, который приезжал как-то в Нью-Йорк и выступал в «Русском самоваре» и на русскоязычнике в частном доме, куда и я был зван, но как-то не получилось, о чем жалею, назвал эти новые времена эпохой чекизма. С другой стороны, однако, он просил через устроительницу, чтобы слушатели не задавали вопросы о политической ситуации в России. Если честно: поэтому я и не пошел. В либеральных «Московских новостях» Виктор опубликовал весьма печальную статью о невозможности для средней руки бизнесмена, рядового журналиста или профессионального писателя сохранить то, что называется человеческим достоинством.

Таня Бек пыталась это сделать, но у нее ничего не вышло. Она сама бросила вызов, о котором, может, и жалела, как о кромешной ошибке. Не ввиду катастрофических для нее последствий. Как человек порядочный и совестливый, она всегда готова была взять вину на себя, даже когда кругом все были виноваты перед ней, как в данном случае.

Она стала нерукопожатной, московская литературная кодла травила ее и в конце концов уничтожила.

Ее смерть можно назвать самоубийством, а можно – убийством. Зависит от того, как посмотреть. Убийство путем травли. Никто не может так травить, как свои. Бывшие свои. Таня Бек, это типичное порождение «Аэропорта», «Аэропортом» и была убита. Прецедентов – множество. От Сатурна, пожирающего своих детей (см. офорт-капричос Гойи) до гениальной формулы Тараса Бульбы: «Я тебя породил, я тебя и убью».

Ловушка для Золушки.

Таня угодила в собственную западню – по крайней мере, в западню, которую сотоварищи сооружали для идейных врагов. Эволюция, точнее, деградация сказочного образа: из принцессы обратно в Золушку, в парию, в изгойку. Своей насильственной смертью Таня доказала, что лучше быть Золушкой, чем принцессой, что поэту лучше жить впроголодь, чем кормиться с царского стола – она ушла от своих, которые стали чужими, от клановых друзей, которые превратились в лютых врагов. Из жизни – в смерть. И смертью воспарила над премиально-тусовочной литературой, которая относится к настоящей литературе разве что по касательной. Смерть как ultima ratio.

Увы, других аргументов в этой смертельной схватке с круто меняющимся временем у Тани не осталось.

Вот ее собственное стихотворное предсказание, которому, увы, не суждено было сбыться:

Я буду старой, буду белой,

Глухой, нелепой, неумелой,

Дающей лишние советы,

Ну, словом, брошка и штиблеты.

А все-таки я буду сильной!

Глухой к обидам и двужильной.

Не на трибуне тары-бары,

А на бумаге мемуары.

Да! независимо от моды,

Я воссоздам вот эти годы

Безжалостно, сердечно, сухо…

Я буду честная старуха.

Что касается лично меня, то я потерял читательницу, хоть и грех так говорить: Таня Бек сама поэт, у нее есть отличные стихи, она первоклассный журналист и критик. Но как бы это точнее объяснить, чтобы читатель не заподозрил меня в эгоцентризме и меркантилизме. С тех пор как Таня прочла в рукописи «Трех евреев» и так и не оконченный мой московский роман, у меня не было лучше, квалифицированней и тоньше читателя, хоть мне от нее и доставалось. Ей понравился мой рассказ «Поэт и муха», она напечатала его в модном тогда журнале «Столица», но главное было не это, а ее отзыв, который душевно превышал мной написанное: я сочинил гротеск о поэте и члене Союза писателей в новые времена, когда ни поэзия, ни членство уже никому не нужны, а Таня почувствовала к герою жалость, которой не хватило у автора, хотя она и была, видимо, заложена в сюжете и структуре рассказа, но автор этого не сознавал. Мой многоголосый, скорее идеологический, чем политический, роман «Семейные тайны» а ля Толстоевский (сейчас переиздан в Киеве под названием «1993. Глоток свободы, или Закат русской демократии») вошел в список кандидатов на русского «Букера», который мне не светил. Единственное, что меня интересовало – мнение одного члена жюри: Тани Бек. А потом я сочинил книгу, протограф которой решился дать прочесть ей одной. И так уже никогда не узнаю теперь ее мнения о конечном продукте – во что выродился мой роман, а иначе – роман с памятью, став «Записками скорпиона». Вымирают не только знакомые, но читатели – Слуцкий, Бродский, Довлатов, Эфрос, Окуджава, Таня Бек, кто на очереди? Пишу теперь в пустоте.

Вот именно: глас вопиющего в пустыне.

Записка в бутылке – с необитаемого острова по имени Иммиграция.

To Whom It May Concern.

Иллюстрации:

Татьяна Бек

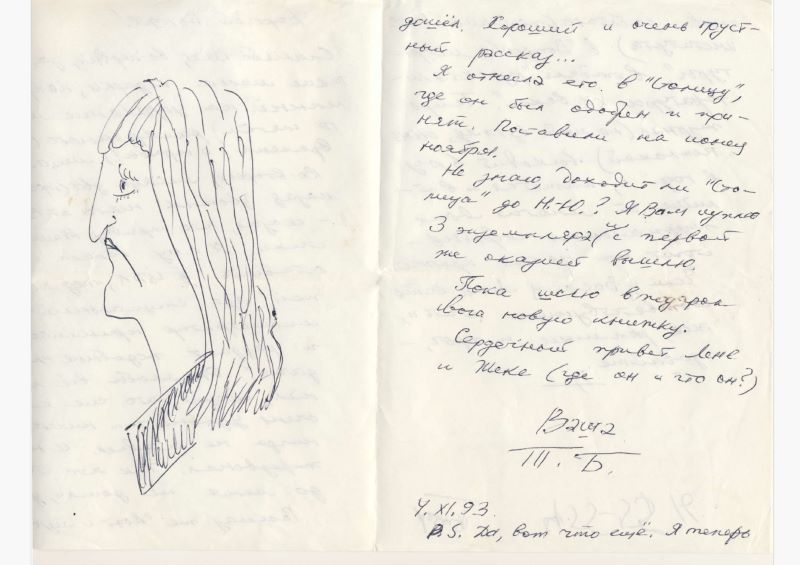

Разворот письма Татьяны Бек Владимиру Соловьеву сс ее автопортретом и оценкой рассказа «Поэт и муха».

Автограф Елене Клепиковой и Владимиру Соловьеву.

Комментариев нет:

Отправить комментарий