В прошлом о прошлом: июнь 1924‑го

Перелистывая страницы прессы столетней давности, ожидаешь найти живую реакцию на происходившие тогда события. Но на сей раз так получилось, что почти все материалы рижской «Народной мысли» обращены к еще более давнему прошлому. И недаром известный историк Василий Ключевский сказал, что прошедшее надо знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, «не умело убрать своих последствий». Продолжая мысль Ключевского, добавим, что эти «последствия» актуальны и для будущего.

Вот заметка об открытии в Берлинском университете Института иудаики. На первый взгляд, свидетельство внимания немецкой интеллигенции к истории, в частности средневековой, и осмысления роли евреев в общественных и религиозных движениях. Однако вчитаемся более внимательно, вспомним имена и учтем даты.

Сообщается, что Institutum Iudaicum был основан «в свое время» профессором Германом Штраком. Верно, в 1883 году Штрак организовал это учреждение по образцу Института иудаики, который за три года до того был создан знаменитым гебраистом Францем Деличем в Лейпциге. Но берлинский институт открыто декларировал своей главной целью не столько научный альтруизм, сколько содействие обращению евреев в христианство. Не будем слишком строги к Штраку: он был последовательный протестантский теолог, однако в еврейской сфере сыграл положительную роль как обличитель антисемитизма, прежде всего своими активными выступлениями с опровержением кровавого навета.

И вот теперь, после его смерти в 1922 году, его детище переходит под эгиду факультета теологии. А это, несмотря на заверения университетского начальства, означает сворачивание научных исследований. С учетом же того, что ждет Германию в последующие годы, правильнее будет назвать это «открытие» института его фактическим закрытием.

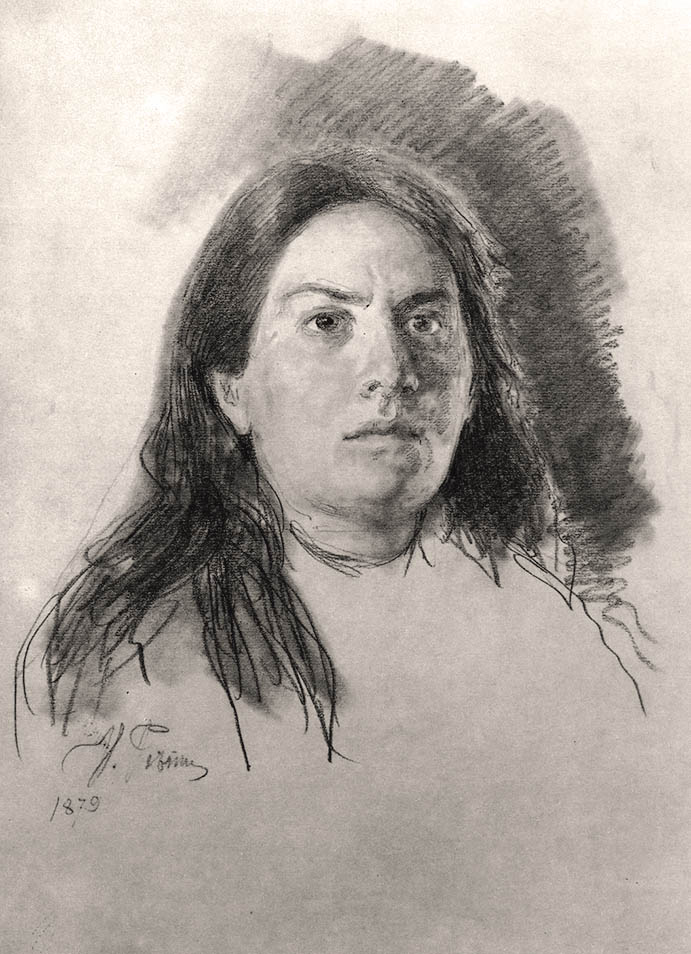

Заметка о кончине Валентины Серовой также обращает нас к прошлому — XIX и началу XX века. Имя этой замечательной женщины неразрывно связано с именами выдающихся деятелей русской культуры: ее мужа, композитора и музыкального критика Александра Серова, и сына, художника Валентина Серова.

Вообще создается впечатление, что вся эта семья, братья и сестры, родные и двоюродные, — люди незаурядные, причем все связаны с русским искусством. Можно сказать, что и Александр, и Валентин Серовы обогащали русскую культуру переосмыслением европейских достижений, первый в музыкальной, второй в живописной сфере.

Так, Валентин Серов, продолжая (и преодолевая) реалистическую традицию передвижников, обращался к импрессионистскому видению, а позднее к модернизму. Трудно отделаться от мысли, что такая широта художественного охвата как‑то связана с памятью о семейных корнях, о еврейском происхождении родителей, Александра Николаевича и Валентины Семеновны: евреям вся мировая культура не чужда.

Александр Серов был первым в России профессиональным музыкальным критиком (как тогда говорили, музыкальным писателем), а сама Валентина Семеновна первой в России женщиной — профессиональным композитором. И хотя Чайковский, например, о музыке Серовой отзывался весьма уничижительно, но сам факт примечателен: пять опер все‑таки, что‑то и в Большом театре ставилось, и даже с участием Шаляпина. В 25 лет она овдовела, однако в дальнейшем сумела подготовить собрание сочинений Александра Серова и создать условия для развития таланта сына.

Известно, что Репин своей царевне Софье придал ее черты. Среди опер Валентины Серовой есть и произведения на русском материале («Илья Муромец», собственное либретто, ныне доступное в сети), и на еврейском: «Уриэль Акоста» по известной пьесе Карла Гуцкова.

Упомянув Уриэля Акосту, мы вновь заглядываем в историческое прошлое. Примерно век спустя после Акосты произошли захватывающие события, описанные в следующем материале «Народной мысли».

Польский дворянин, перешедший в иудаизм, был сожжен за это на костре. Нет смысла пересказывать сюжет, он в статье описан подробно, но стоит добавить, что историки высказывают обоснованные сомнения в том, что эти события имели место. Однако если рассматривать легенду о графе Валентине Потоцком, он же праведник и мученик Авраам бен Авраам, не как исторический, а как литературный факт, точнее миф, выражающий скрытно переживаемое многими, то мы ничего не потеряем.

Очевидно, что у людей велика была жажда услышать подобный рассказ: о разочаровании мыслящего человека в обветшавшей религии и коррумпированной церкви, о его обращении к религии униженной и презираемой и обретении в ней ответа на свои духовные поиски, о трагической цене, которую пришлось за это заплатить. Пожалуй, здесь можно усмотреть зеркальное отражение истории Уриэля Акосты: он тоже был охвачен духовным поиском, и это тоже вызвало конфликт с собственной религией и ее адептами. А то, что еврей Акоста претерпел от ортодоксальных евреев, заподозривших его в отступничестве, а католик Потоцкий — от христианского духовенства за свое демонстративное отступничество, лишний раз доказывает, что жизнь сложна.

Это подтверждает и следующий сюжет. Бравый германский служака генерал фон Даймлинг дает решительную отповедь антисемитской риторике, характеризуя ее не только как глупость, но и как вредительство, уводящее его страну и народ от насущных проблем. Обращаясь к недавнему прошлому, мировой войне, фон Даймлинг апеллирует и к статистике, и к личному опыту, и аргументы у него сильные: германский антисемитизм наносит вред прежде всего самой Германии. Но генерал искренне не понимает, что имеет дело с явлением иррациональным, охватывающим людей, которых не интересует истина, но ищущих оправдания собственной ущербности и даже гордости ею.

Еще дальше фон Даймлинга пошел испанский «диктатор» Примо де Ривера, возвестивший через своего представителя в Лиге Наций, что Испания распахивает двери для еврейской иммиграции, прежде всего студенческой, поскольку страна нуждается в евреях, в их способности к оживлению интеллектуальной и деловой жизни.

Слово диктатор взято в кавычки, потому что переворот Примо де Риверы в 1923 году и наделение его диктаторскими полномочиями произошли с благословения короля.

Впрочем, идея, что Испания должна загладить перед евреями свою вину и исправить «великую ошибку, которую допустили короли во времена инквизиции», не вызывала у короля энтузиазма. И в дальнейшем, хотя Примо де Ривера добился некоторых экономических успехов, он утратил королевское благоволение, а в 1930 году сложил полномочия и вскоре умер.

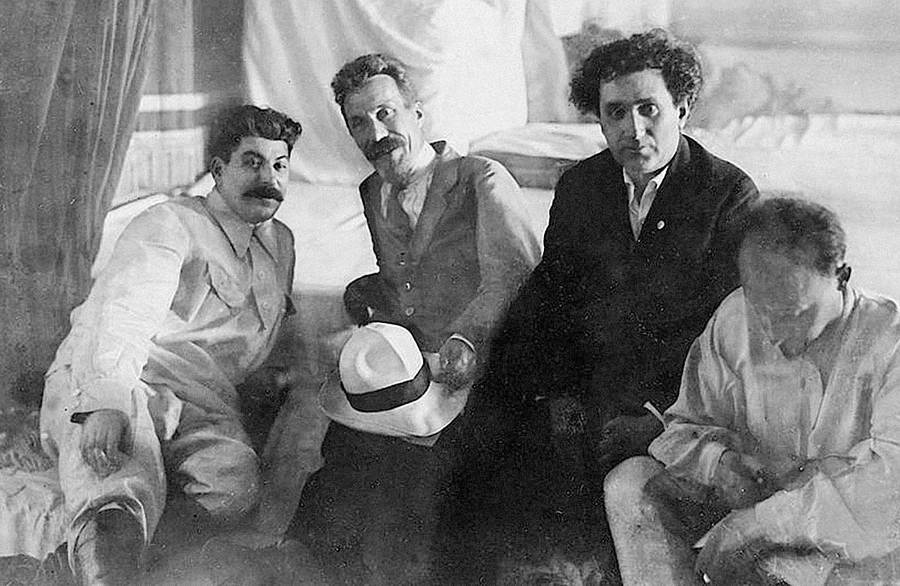

Здесь мы наконец заканчиваем экскурсы в прошлое образца июня 1924‑го и имеем дело с актуальными на тот момент событиями. О них идет речь в основанной на латвийских «Последних новостях» (Jaunākās Ziņas) статье об очередном журфиксе в Москве в «политическом салоне» Ольги Каменевой — жены Каменева и сестры Троцкого.

Трудно сказать, что там происходило на самом деле и какие велись разговоры, ведь мы имеем дело с пересказом журналистских сплетен, но интересно воссоздание той атмосферы, которой дышала нэповская Москва. Политическое руководство страны того времени — Каменев, Зиновьев, Бухарин — все еще живы‑здоровы, шутят‑кутят. Возникает и тень соперничающего салона, в котором тон задает жена Луначарского, — там в основном артисты, балерины. А в салоне Каменевой появляется зловещая тень завсегдатая в косоворотке, «всегда угрюмого и молчаливого кавказца Сталина‑Джугашвили», уже именуемого личным другом Ленина.

Скоро эти салоны и сам нэп станут историей, «не умеющей убрать своих последствий», а в советской России под началом молчаливого кавказца, к которому так и не пристало прозвище Мцыри, начнется совсем другая жизнь.

Сожжение графа Потоцкого за переход в еврейскую веру

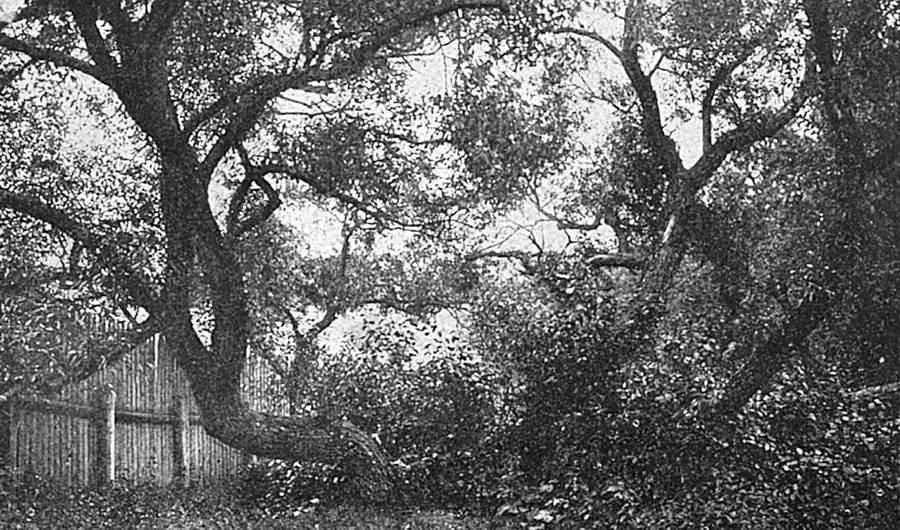

На днях неизвестными злоумышленниками осквернена могила виленского так называемого Гер‑Цедека, Авраама бен Авраама. Легендарное дерево на его могиле спилено.

(Из газет)

На днях исполняется 175 лет со дня мученической смерти Авраама бен Авраама, вокруг имени которого десятками лет слагались легендарные сказания. Спиленное на его могиле дерево, по преданию, выросло, никем не посаженное, над его могилой и приняло символическую форму буквы «гимель». Евреи Вильно любовно и бережно охраняли могилу героя многочисленных преданий.

Вот что рассказывает об Аврааме бен Аврааме в одной из своих исторических работ польский писатель Крашевский.

Граф Валентин Потоцкий, отпрыск родовитой старинной польской семьи, вместе со своим другом Зарембой отправился в Париж для продолжения своего образования. Однажды, гуляя по Парижу, они забрели в какой‑то кабачок. Здесь им бросился в глаза старый еврей, углубившийся в углу за чтением старинной еврейской книги. Это произвело на молодых людей необычайно сильное впечатление, они стали просить старика рассказать им о содержании книги. Взволнованные бесхитростным рассказом старца о Торе и Талмуде восторженные юноши решили научиться у него еврейскому языку.

После шестимесячных усиленных занятий молодой граф и его приятель основательно усвоили еврейский язык, а затем решили перейти в еврейство.

Но этот переход из христианства в веру Моисея в то время в Париже представлялся невозможным, и оба знатных поляка отправляются в Голландию, в Амстердам. Но прежде чем предпринять такой смелый шаг, граф Потоцкий уезжает в Рим, чтобы здесь окончательно убедиться в своем разочаровании в католицизме. Вернувшись из Рима в Амстердам, граф тотчас принимает еврейство, нареченный именем Авраама бен Авраама. Проведя некоторое время в Германии, он возвращается в Польшу и поселяется в еврейском местечке Ильи вблизи Вильно.

Когда семья Потоцких узнала об измене Валентина христианской вере и принятии им еврейства, начались розыски молодого графа. Однако все попытки родных оставались тщетными, так как даже в местечке Ильи только немногие евреи были посвящены в эту таинственную историю. Но как‑то раз благодаря случайной ссоре выяснилось, что Авраам бен Авраам не кто иной как разыскиваемый граф Потоцкий.

Валентин был немедленно арестован и заключен в тюрьму. Мать и родные Валентина прибегли ко всем средствам воздействия, чтобы принудить его вернуться в лоно католической церкви, но Валентин упорствовал и стоял на своем.

Когда все попытки, увещевания и угрозы оказались бесплодными, граф был предан суду и во второй день праздника Шавуос сожжен публично на костре в Вильно.

Евреи не были допущены на казнь. Лишь одному еврею, некоему Лейзеру Сискесу, сбрившему себе бороду, удалось пробраться к костру и склонить одного из чиновников дать ему пригоршню пепла сожженного Валентина. Этот пепел был сохранен в металлическом ящичке и позднее погребен на еврейском кладбище в Вильно.

Судьба Зарембы, друга Потоцкого, сложилась иначе. По возвращении своем в Польшу он женился на дочери одного польского дворянина. Но клятве, данной им вместе со своим другом, он не изменил. Спустя несколько лет он отправился с женой и дочерью в Амстердам, где перешел в еврейство; оттуда он с семьей уехал в Палестину, где оставался до конца жизни.

№ 124 / с. 3

Обращение Примо де Риверы к евреям

Главный раввин мангатанской синагоги де Cata в беседе с сотрудником испанской газеты «Геральдо де Куба» по вопросу о мероприятиях испанского правительства к оживлению иммиграции евреев заявил, что генерал Примо де Ривера прилагает свои усилия к тому, чтобы расположить к себе евреев и склонить их к иммиграции в Испанию. С этой целью де Ривера уполномочил представителя Испании в Лиге Наций сделать следующее заявление.

«Испанское правительство готово открыть в Мадриде университет со всеми факультетами для студентов‑евреев, преследуемых в Европе, и обязуется для этой цели предоставить в самой красивой части города участок и здание и обеспечить университету годовой бюджет».

Примо де Ривера убежден, что в лице еврейского студенчества в Испанию придет лучшая часть еврейской интеллигенции, что принесет стране огромную пользу. Он ожидает от евреев не только роста интеллектуальной жизни, но и развития торговли, и таким образом будет исправлена та великая ошибка, которую допустили короли во время инквизиции. Примо де Ривера обратился ко многим представителям еврейских общин с предложением содействовать иммиграции евреев в Испанию. В одном из таких обращений генерал Ривера мотивирует свои действия тем, что испанский народ нуждается в еврейской прививке.

№ 126 / с. 2

Кое‑что о легендах

В последнем номере журнала Roland появилась статья боевого генерала немецкой армии фон Даймлинга об участи евреев в войне. Так как антисемиты во всех странах оперируют в своей агитации одними и теми же аргументами, и среди этих аргументов уклонение от военных тягот играет всегда первостепенную роль, то фактические данные, приводимые в статье генерала, приобретают интерес, далеко выходящий за пределы чисто германских отношений. Эту статью, о которой мы уже упоминали во вчерашнем номере «Народной мысли», приводим сегодня целиком.

Недавно, во время избирательной кампании, мне пришлось ехать из Баден‑Бадена в Карлсруэ. Медленно ползущий, скучный поезд, вагон третьего класса, переполненный торговым людом. Стоит густой табачный дым.

У окна — одетый по последней моде молодой человек, в глазу монокль, в галстук заткнута булавка с изображением Hakenkreuz’a. Я подсел тоже к окну полюбоваться великолепным весенним ландшафтом. В вагоне идет ожесточенный политический спор. Вопрос в том, кто виноват во всех наших бедах. Со всех сторон несется: социалисты, революция, измена, спекулянты, Штреземан, Людендорф!..

«Господа, я скажу вам, кто виноват во всем этом Богом проклятом свинстве, — неожиданно, покрывая все голоса, выпалил носитель Hakenkreuz’a. — Никто иной, как евреи! Они виноваты в печальном исходе войны, они сделали революцию, они виноваты в дороговизне, по их милости каждый из нас принужден теперь ехать в третьем классе! Евреи всюду, зато в окопах вы не могли встретить еврея. Вам ведь знакомо, господа, прекрасное стихотворение про еврейского солдата:

Ueberall gt’mst sein Gtsicht

Nur im Schuhengraben nicht...»

К сожалению, я не имел возможности возразить на эту тираду, так как поезд подошел к Карлсруэ, и все стали выходить из вагона. Вышел и «последний оратор», который высказал то, что гнездится во многих умах.

Еврей — козел отпущения — это не новость. В средние века они отвечали за чуму, холеру, отравленную в колодцах воду… за все суеверия, царящие в народе, — это было в сумрачные времена средневековья.

Но когда в нынешний век электричества и радиотелеграфа, век победы человека над водной стихией и над воздухом, когда теперь еще раздается и вторится тупыми и затравленными массами: «Евреи во всем виноваты!», то это не делает чести немецкой культуре.

Кто виновник проигранной войны? Не евреи, но, во‑первых, превосходные силы неприятеля, во‑вторых, блокада, превратившая народ в выжатый до последней капли лимон. Ошибка, наконец, в том, что вовремя не был заключен мир, основанный на взаимных уступках… Такой мир уберег бы нас от всей этой катастрофы.

Так же мало виноваты евреи в революции. Революция вообще не делается; она должна была неизбежно произойти, так как был упущен момент для внутренних реформ. Она является также результатом несчастной войны. К такому исходу ее немецкий народ совершенно не был подготовлен. Поражение свалилось на его голову неожиданно; он жестоко был обманут в своих надеждах.

Мой попутчик‑антисемит обвинил еще евреев в том, что они прятались в тылу и что в окопах ни одного еврея не было.

Ну а я как боевой генерал утверждаю, что видел многих евреев в окопах, и могу засвидетельствовать, что еврейские солдаты и еврейские офицеры выполняли свой долг перед родиной так жe добросовестно и храбро, как их христианские товарищи. Многих евреев я наградил железным крестом, некоторых — крестом первой степени.

Конечно, были евреи, которым жизнь была дороже военных лавров, но таких было немало и среди христиан.

Всякий справедливый человек должен самым резким образом осудить злобное обобщение таких обвинений. Эти обвинения, впрочем, решительно были опровергнуты результатами обследования, произведенного еврейскими религиозными общинами во время и непосредственно после войны. Мы находим в этих исследованиях (ср. Die deutschen luden als SoIdaten im Kriege 1914–1918 von D‑r Jacob Segall) следующие интересные данные.

Около 100 000 евреев принимали участие в кампании; значит, еврейское население Германии честно и без остатка внесло свою часть в общую воинскую повинность.

Около 80 000 из общего числа призванных были на фронте, то есть 4/5.

Около 12 000 еврейских солдат остались на поле сражения.

Около 35 000 получили знаки отличия (23 000 были произведены в высшие чины, из них 2000 — в офицеры).

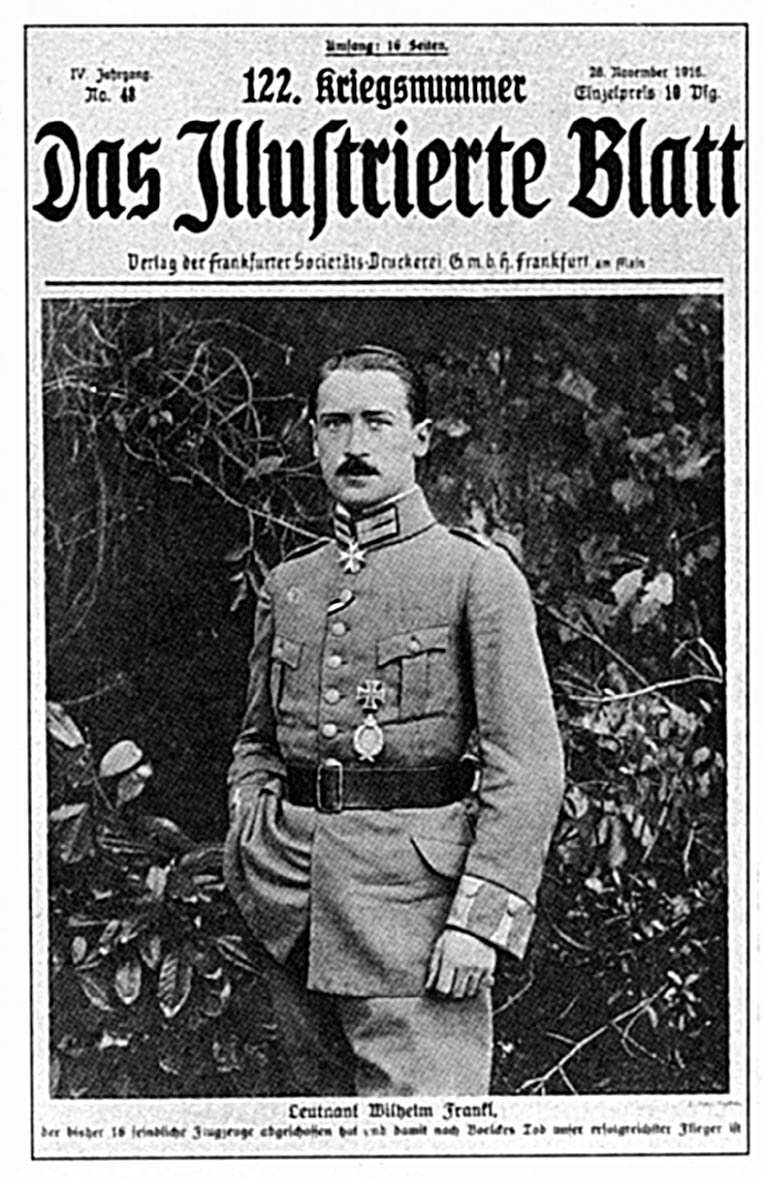

Много евреев было среди военных летчиков. Награжденный орденом Pour le Mérite военный летчик лейтенант Вильгельм Франкл — еврей.

Но яростный антисемит никогда не обращает внимания на статистику. Так, вскоре после войны издатель антисемитского еженедельника в Мюнхене объявил, что платит 1000 марок всякому, кто укажет еврейскую семью, у которой только в течение трех недель три сына были бы на фронте. На этот вызов ганноверский раввин предъявил ему список 20 семейств, удовлетворявших его условию. Но антисемит не признал этого списка и отказался от платежа установленной им суммы. Тогда раввин возбудил против него гражданский иск в мюнхенском суде, куда истец представил дополнительный список 50 семейств, у которых по семь, восемь сыновей находились на фронте.

Некоторые из них к тому времени уже потеряли по три сына в окопах.

Тут уже ответчику ничего не оставалось, как заплатить условленные 1000 марок; деньги были употреблены на общественные нужды.

Мне лично известен следующий случай. Вдова‑еврейка послала на фронт всех своих четверых сыновей, из которых трое пали на поле брани. Мать возбудила ходатайство перед военными властями об освобождении от службы четвертого. Но прежде чем ее просьба могла дойти до начальства, она получила известие, что убит ее последний сын…

Поймите же наконец, ненавистники и ненавистницы евреев, что должно происходить в душе такой матери или целой армии калек, когда им постоянно твердят: евреи — герои тыла. Чрезмерно жестоки те, кому не дано этого понять!

Нас и наших сограждан‑евреев воодушевляли одинаковые чувства в августе 1914 года. Они так же, как и мы, боролись и проливали кровь за родину. Они теперь, как и мы, стремятся восстановить ее. И мы не можем и не должны устранять их от этой созидательной работы.

Поэтому долой травлю евреев! Она способствует разложению, а не восстановлению нашей страны; она отвлекает сознание народа от настоящих ошибок и действительных причин переживаемых бедствий; она противоречит заветам того, кто сказал: «Люби ближнего, как самого себя».

Генерал от инфантерии Бертольд фон Даймлинг

№ 142 / с. 2

Политический салон О. Д. Каменевой

С тех пор как благодатный мирный нэп положил предел военному коммунизму, когда закончилась эпоха углубления русской революции, в Москве стали пышно расцветать так называемые дамские салоны, явление, характерное для послереволюционных бурь и в других государствах. Из московских салонов, как сообщают «Яун. Зин.», особенный вес имеет усиленно посещаемый политическими деятелями салон сестры Троцкого, Ольги Давыдовны, жены Л. Каменева.

Недаром в Москве утверждают, что Каменев, личность сама по себе далеко не выдающаяся, обязан своей карьерой главным образом ловкости и общественным талантам своей жены. Ольга Давыдовна, женщина просто приятная в частной жизни, отличается необычайным талантом сплетения политических интриг.

Характерно, что она терпеть не может своего брата Троцкого. Почетной ссылкой на Кавказ он обязан отчасти ей. Мотивы О. Д. очень просты: она не может простить Троцкому того, что он угрожает благополучию ее супруга. В салоне О. Д. собираются высшие советские сановники, решаются судьбы политики СССР. Конечно, салон роскошно убран: полы устланы бухарскими коврами, севрский фарфор, хрустальные бокалы, кресла рококо, картины известных мастеров. Постоянный посетитель салона, всегда угрюмый и молчаливый кавказец Сталин‑Джугашвили и сама Ольга Давыдовна задают тон в салоне. Сталин, мрачный и холодный, ближайший личный друг Ленина, является в салон в косоворотке, чувствует себя несколько неловко (взоры всех обращены на него) и держится в стороне от остального общества. Кто‑то окрестил его, вероятно в связи с его кавказским происхождением, — Мцыри, но кличка эта почему‑то не привилась.

Из салонных завсегдатаев своим безукоризненным английским туалетом выделяется Красин.

В настоящее время в салоне гость из‑за границы — прибывшая из Норвегии полпред Коллонтай, не выпускающая изо рта папиросы.

Живой, как ртуть, нервный и подвижный зубоскал Зиновьев то и дело снует от одного сановного лица к другому, конечно, по делам неотложным, как неотложна сама мировая революция, которую он «делает».

Как метеор, внезапно появляется в салоне enfant terrible большевистского Олимпа, теоретик красного марксизма Бухарин. На его несколько женственном лице постоянно играет для многих страшная улыбка, ведь он в тесной дружбе с державным Феликсом… Дружба неспроста: Дзержинский — верный слуга и исполнитель адских планов планетарной революции от коммунизма, которая уже блестяще завершилась в голове холодного большевистского теоретика.

Еще большей известностью, но куда меньшим значением пользуется салон жены Луначарского; здесь царят музы: представители науки, искусства и литературы, конечно, все из красной профессуры, Пролеткульта, в лучшем случае сменовеховствующих. Собирается здесь пестрая публика: артистки, балерины, искатели приключений, молодые комиссары, морфинисты и кокаинисты — все «новые люди». Салонные «вечера» здесь обычно заканчиваются оргиями.

№ 142 / с. 2

Институт иудаики в Берлинском университете

БЕРЛИН (ЕТА). 23 июня в Берлинском университете состоялось торжественное открытие lnstitutum ludaikum. Институт был в свое время основан покойным профессором‑ориенталистом Штраком и связан с еврейской миссией. Ныне институт вместе со своей ценной библиотекой переходит к теологическому факультету. Институт будет преследовать чисто научные задачи: историческое изучение послебиблейского еврейства, в особенности в эллинско‑византийскую эпоху. Он примет также участие в издаваемой профессорами Гресманом, Лицманом и Тершинером ludaica Monumenta et Studia. В приветственной речи представитель Министерства культов Беккер отметил огромное значение еврейства для развития европейской культуры. В области религиозной главной заслугой еврейства является крупная национальная мыслительная энергия, с которой оно охватывает проблемы. Ректор университета профессор Ретте указал на необходимость изучения средневекового еврейства, влияние которого на западную культуру недостаточно высоко оценено.

№ 143 / с. 2

Кончина В. С. Серовой

В Москве скончалась Валентина Семеновна Серова, жена знаменитого композитора и критика А. Н. Серова, мать не менее знаменитого художника В. А. Серова и сама исключительно одаренная женщина. Она родилась в 1846 году в еврейской семье (Бергман). Училась у Рубинштейна, а затем, выйдя замуж за Серова, занималась у него. Ею закончена опера Серова «Вражья сила» и написаны оперы «Уриэль Акоста», «Mapия», «Илья Муромец» и «Встрепенулись». (Последняя написана под впечатлением революционных событий 1905 года.) Очень известна ее большая книга воспоминаний, посвященных жизни выдающейся семьи Серовых.

В. С. Серова умерла в большой бедности, так как произведения ее мужа были национализированы, а ей самой никакой поддержки не оказывалось. Впрочем, после ее смерти был сделан жест — ее похороны были приняты на государственный счет.

№ 143 / с. 2

Комментариев нет:

Отправить комментарий