«Исходя из возможностей». Почему Россия так сильно отстает в космосе от США и Китая

- Павел Аксенов

- Русская служба Би-би-си

В 2024 году Россия запустила в космос всего 17 ракет. Не так уж и мало — в годы пандемии, в 2020 и 2021 годах, или в 1962 году, на заре космонавтики запускали и того меньше. Но число российских пусков снижается третий год подряд, в то время как в других «космических» странах оно быстро растет.

17 запусков за прошлый год — гораздо меньше, чем было запланировано. В начале 2024-го в интервью порталу «PRO Космос» глава Роскосмоса Юрий Борисов говорил, что до конца года в планах — 40 космических пусков.

Но даже если бы эти планы удалось выполнить, Россия все равно отставала бы от лидеров: в 2024 году в США было 152 запуска, в Китае — 65. Сейчас по этому показателю Россия ближе к Новой Зеландии, которая запустила 13 ракет и заняла по итогам года четвертое место.

Данные о космических пусках опубликованы во многих открытых источниках, мы использовали информацию с сайта Space-track, который отслеживает космическую активность, а также портала Payloadspace.

Америка обошла Россию по числу пусков в 2016 году. За два года до этого против Москвы были введены международные санкции за аннексию Крыма, которые сильно усложнили международное сотрудничество.

К этому добавилось сокращение расходов бюджета на космос, а затем — пандемия. В 2022 году против России были введены новые санкции — уже за полномасштабное вторжение в Украину.

В последние годы Россия уже не пытается поспеть за США и Китаем. Самые амбициозные и дорогие проекты — сверхтяжелая ракета, необходимая, в частности, для дальних полетов в космос, и строительство лунной базы — фактически «приостановлены» без четких планов на реализацию.

Теперь в Роскосмосе рассчитывают хотя бы увеличить спутниковую группировку и запустить небольшую орбитальную станцию.

Русская служба Би-би-си обратилась в Роскосмос с просьбой о комментарии и ждет ответа.

Небольшая группировка

«Мы идем по пути наращивания собственной космической группировки, исходя из наших финансово-экономических возможностей, технологических и производственных», — сказал в интервью РБК в декабре 2024 года глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Космическая группировка, о которой говорил Борисов, — спутники, которых у России мало, если сравнивать с лидерами — США и КНР. Россия прилагает усилия, чтобы увеличить их число, но угнаться за другими странами не может.

По подсчетам неправительственной организации Union of concerned scientists, на 1 мая 2023 года на орбите находился 181 российский спутник.

Среди них были 16 гражданских и 28 военных спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а остальные — научные, навигационные, а также гражданские и военные спутники связи.

У США на тот момент было 5184 спутника. 502 из них были спутниками ДЗЗ различной принадлежности и назначения. У КНР было 628 спутников.

По подсчетам Московского космического клуба, неправительственной организации, которая занимается изучением и популяризацией космонавтики, на 1 января 2025 года у России должно было быть уже 307 спутников, но у США — 8393, а у КНР — 990.

По количеству спутников Россия так и не смогла догнать США и Китай.

Зачем нужны спутники

Спутниковая группировка важна по двум основным причинам: спутники приносят доход и важны для военных.

В космосе на спутниках можно зарабатывать деньги — прежде всего, продавая данные дистанционного зондирования земли и оказывая услуги связи.

Спутники ДЗЗ используют самые разные датчики и приборы, включая оптические, радары, лазеры и другие, чтобы изучать земную поверхность.

Эта информация может быть использована в самых разных областях, начиная с проводки судов, слежения за состоянием снежного покрова и заканчивая контролем обстановки во время чрезвычайных ситуаций.

Конец истории Реклама WhatsApp-канала

Если такую информацию передают военным, то эти спутники можно считать спутниками-разведчиками. Большой разницы с гражданскими аппаратами у них нет. На Западе, например, военные часто просто покупают информацию у гражданских операторов, потому что у тех спутниковые группировки больше и данные поступают оперативнее.

Менее прибыльным делом на орбите являются спутниковая навигация, метеорология и прочие услуги, у которых часто нет конкретного покупателя, однако это тоже аппараты, которые действуют в основном в интересах гражданских потребителей.

Кроме экономической или коммерческой деятельности в космосе люди также занимаются научными исследованиями, включая изучение космоса и небесных тел, а также ставят различные эксперименты.

Наконец, в космосе присутствуют военные. Кроме своих собственных аппаратов ДЗЗ, военные используют спутниковые системы предупреждения о ракетном нападении, космическую связь, а также различные секретные аппараты, предназначенные для специальных миссий.

Например, Россия запускает в космос аппараты, которые, как считают американцы, способны атаковать другие спутники. Речь идет о так называемых спутниках-инспекторах. Такие аппараты могут сближаться с другими и совершать в отношении них некие действия — например, проверять их работу, либо уничтожать.

Глаз в небесах

Военная часть российской космонавтики традиционно закрыта для посторонних, и поэтому то сложное положение, в котором оказалась российская армия перед началом вторжения в Украину, для широкой публики оказалось неожиданностью.

За год до вторжения, 15 февраля 2021 года руководитель российской частной космической компании «БАРЛ» Сергей Басков представил в Совете Федерации видеопрезентацию. В ней говорилось, что на тот момент у России не было ни одного коммерческого спутника дистанционного зондирования Земли.

По официальным данным Роскосмоса, к 1 января 2022 года на орбите находились всего 102 спутника, включая 25 аппаратов дистанционного зондирования Земли.

По подсчетам компании Pixalytics, которая анализирует и изучает дистанционное зондирование Земли, в 2021 году у России было 35 спутников ДЗЗ, и все — государственные.

В США в тот момент госструктурам были доступны сотни аппаратов, большинство из которых были коммерческими. По подсчетам Pixalytics, в 2021 году в США было 440 спутников ДЗЗ.

По данным сайта Geospatialworld, только одна компания Planet Labs, которая продает снимки Земли, владела 188 спутниками.

Компании, которые владеют спутниками ДЗЗ, зарабатывают деньги, продавая данные различным компаниям и государственным организациям, включая военных.

Снимки коммерческих спутниковых компаний — источник значительной части разведывательной информации ВСУ. Средства на их покупку отражались в пакетах американской помощи Украине.

Покупка спутниковых снимков стала настолько обыденным делом, что в практику работы прессы вошла верификация новостей по фотографиям из космоса.

Большая численность спутников ДЗЗ, государственных и коммерческих, которые имеются в распоряжении Пентагона, обеспечивает оперативность разведывательных данных.

Чем больше спутников на орбите, тем более часто обновляется информация, поскольку они чаще пролетают над определенным регионом Земли.

После начала вторжения России в Украину выяснилось, что ВСУ неплохо осведомлены о том, что происходит в глубоком российском тылу, а российской армии такой информации остро не хватает.

Спутниковые снимки не просто дают информацию о расположении важных объектов в тылу — если у компании или государственной организации таких спутников много, то они способны обновлять информацию оперативно.

Она поступает в аналитические центры, где снимки изучают специальные нейросети, которые обрабатывают большие массивы информации, отслеживая изменения на картах, выделяя и изучая подозрительные следы, отблески и тени.

В результате спустя короткое время военные могут получить информацию о развернутом штабе, складе или позиции ПВО и нанести по ним удар.

В поиске частных партнеров

Исправить ситуацию российское руководство попыталось уже в 2022 году — сразу после начала вторжения. И начало со смены руководства Роскосмоса. В июле на смену Дмитрию Рогозину пришел Юрий Борисов, чиновник с военным прошлым.

Ранее он занимал пост вице-премьера по вопросам ВПК, а до этого был заместителем министра обороны, курировавшим военно-техническое обеспечение вооруженных сил.

Однако одной смены руководства было явно не достаточно, чтобы реформировать систему, которая создавалась и десятилетиями развивалась как часть громадной государственной машины.

Спустя полтора года проблема нехватки спутников оставалась актуальной. «В таком тесном сотрудничестве государства и бизнеса необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки», — требовал Владимир Путин на совещании по вопросам космической отрасли 26 октября 2023 года.

По его требованию соответствующий национальный проект нужно было подготовить к 1 июля 2024 года. В декабрьском интервью Борисов сказал, что проект все еще готовится и что его стоимость варьируется от 500 млрд до 750 млрд рублей.

22 июля 2024 года Путин подписал закон о государственно-частном партнерстве в сфере космической деятельности. Судя по интервью Борисова, теперь новый принцип Роскосмоса: «бесплатная услуга — это в какой-то степени разврат».

Правда, пока он, скорее, имеет в виду новые отношения с другими госструктурами, а не допуск частных фирм в космос. «Реальный переход потребует наполнения бюджетов потенциальных пользователей средствами для выкупа данных, которых сегодня практически нет. Кто является пользователями космических услуг в первую очередь? Федеральные и региональные органы исполнительной власти и их институты», — сказал глава Роскосмоса.

Впрочем, несмотря на требование Путина и принятый закон, Роскосмос пока даже не рассчитывает на то, что частные компании смогут компенсировать нехватку спутников в России.

Как рассказал в феврале 2024 года в интервью порталу «PROКосмос» Юрий Борисов, производить их планируется на государственных предприятиях — «Информационные спутниковые системы» и «НПО Лавочкина».

Цель Роскосмоса, по словам Борисова, — строить по 250 спутников в год, хотя производить не получается даже 40. Точное число построенных спутников за предыдущий год он не назвал.

Борисов также не рассказал, каким образом Россия в условиях жестких международных санкций сможет массово закупать дорогие микросхемы.

К космической электронике традиционно предъявляют повышенные требования. Приборы должны работать в экстремальных условиях, подвергаясь перегрузкам, электромагнитному, ионизирующему и радиационному излучению, тепловому воздействию, вакууму и другим факторам.

В России со времен СССР сохранялось производство космической электроники, потому что и советские компании не могли покупать ее на Западе. Однако за 30 лет технологии ушли вперед, и для современных спутников нужны современные компоненты.

Невзлетевшие проекты

Роскосмос — государственная корпорация и сочетает в себе функции заказчика, исполнителя и регулятора отрасли. Закон «О космической деятельности» наделяет его большими полномочиями, среди которых лицензирование, размещение госзаказов, серийные закупки техники, организация и координация работы по коммерческим космическим проектам.

От государственной организации с такими полномочиями трудно ждать содействия частным конкурентам.

Ярким примером тут может служить частная космическая компания «Даурия-Аэроспейс». В 2015 году она впервые в истории российской частной космонавтики продала два спутника Perseus-M1 и Perseus-M2, уже запущенные в космос за год до этого.

Покупателем стала американская компания Aquila Space.

Впоследствии «Даурия» построила два других аппарата по заказу Роскосмоса, однако они после выведения на орбиту не включились. Роскосмос подал в суд на компанию и довел ее до банкротства.

Сооснователь компании Михаил Кокорич впоследствии уехал из России, и сейчас работает в швейцарской компании, которая разрабатывает гиперзвуковые летательные аппараты. Русская служба Би-би-си рассказывала о них в репортаже с авиасалона Ле Бурже.

«Компания такого рода [в космической индустрии] может существовать только в двух ситуациях. Либо если есть сильная поддержка со стороны государства, которое дает заказы, встраивает в структуры, как это делается для Boeing, Airbus, Lockheed Martin и так далее, либо когда есть возможность работать на большой открытый мировой рынок, используя преимущества страны. И я, конечно, не подписывался на то, что мы после 2014 года будем отрезаны от мирового рынка», — сказал Кокорич в интервью изданию The Bell (признано в России «иноагентом»).

По словам Вадима Лукашевича, Борисов, говоря о коммерциализации, в результате хочет просто добиться того, чтобы государственные заказчики — Минобороны или МЧС — просто покупали за деньги услуги у Роскосмоса, который в результате станет главным оператором спутниковой группировки.

«Это не монетизация в чистом виде, не коммерциализация космоса. Но если у тебя коммерциализации космоса нет, хотя бы каких-то направлений, то ты безнадежно отстаешь по эффективности тем, у кого она есть», — сказал он.

Частным компаниям, как считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, надеяться не на что.

«Монопольное положение госкорпорации Роскосмос не дает появляться новым игрокам. Мешают бюрократические препоны, поскольку госкорпорация сама определяет, кого пускать в космическую отрасль, а кого не пускать. Хотя, скажем, например, Борисов и говорит, что надо пускать и помогать частному, но на низовом уровне, на уровне выдачи разрешений, лицензий все это блокируется, потому что аппарат [Роскосмоса] инстинктивно понимает, что [если] появился новый хороший игрок, частный в космосе, то будет много вопросов к нему самому», — сказал Иван Моисеев.

Орбитальный транспорт

То, что Роскосмос не очень склонен заниматься коммерческой деятельностью, что отражается на нехватке в России спутников, видно из исследования, которое провел Московский космический клуб.

Главным трендом в мире в 2024 году была экономическая деятельность в космосе, но для России она была на последнем месте, говорится в исследовании. Гораздо важнее, согласно результатам этого анализа, для Роскосмоса были научные и военные работы, а также пилотируемые полеты на орбитальную Международную космическую станцию.

Но у пилотируемой космонавтики есть и положительные свойства. Например, люди могут проводить научные эксперименты на орбитальных станциях.

Важно также и то, что человек в космосе — захватывающий аттракцион для публики, а также символ научно-технологических возможностей страны для политиков.

Приверженность Роскосмоса пилотируемой космонавтике понятна: пилотируемые полеты — одна из его главных компетенций со времен Советского Союза. Кроме того, в течение нескольких лет Роскосмос зарабатывал на этом неплохие деньги.

С 2011 года, после завершения программы американских «Шаттлов», на Международную космическую станцию стали летать исключительно российские корабли — пилотируемый «Союз» (с экипажем на борту) и транспортный беспилотный «Прогресс». США платили России за использование кораблей.

В период с 2006 по 2020 год НАСА приобрело у Роскосмоса 72 места на борту «Союзов», заплатив за них около 3,9 млрд долларов.

На протяжении многих лет эти контракты обеспечивали Роскосмосу стабильное финансирование, позволяя покрывать долю России в расходах на участие в проекте МКС и получать прибыль.

Руководство корпорации очень гордилось тем фактом, что российские корабли обеспечивали работу международной станции. Это даже пытались использовать в политических целях, правда, безуспешно.

«Предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — пошутил в твиттере вице-премьер и будущий глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в конце апреля 2014 года после того, как США ввели санкции против российского космического агентства.

В 2020 году после первого успешного запуска американского космического корабля Crew Dragon к МКС Илон Маск вспомнил об этой шутке, заявив, что «трамплин работает».

После того, как на МКС начали летать американские корабли, сотрудничество НАСА с Роскосмосом перешло на новый формат — перекрестные полеты. Эта схема предполагает, что в экипажах американских миссий обязательно участвует российский космонавт, а на борту «Союзов» — американский астронавт.

В 2024 году шесть из российских космических запусков были связаны с обслуживанием МКС. Из них лишь два были пилотируемыми — это миссии «Союз МС-23» и «Союз МС-24». Остальные четыре запуска выполнили грузовые корабли «Прогресс».

Однако срок службы Международной космической станции подходит к концу, и Россия, предположительно, собирается выйти из проекта в 2028 году. НАСА будет после этого продолжать летать на станцию два года — США нужно подготовить работу астронавтов на будущих частных орбитальных станциях.

Но с пилотируемой космонавтикой Россия не покончит.

Посещаемая, но своя

После окончания работы Международной космической станции Россия собирается запустить собственную орбитальную станцию, небольшую и только лишь посещаемую, в отличие от МКС, на которой люди находятся постоянно. Это будет дорогостоящий и довольно спорный с точки зрения практического смысла проект.

О планах по запуску российской орбитальной станции впервые открыто заговорили еще в 2014 году, а в 2015-м Владимир Путин во время прямой линии сказал, что станция будет создана в 2023 году.

Он тогда заявил, что она нужнее, чем МКС, потому что с той видно только 5% территории России, и что национальный российский проект вообще имеет «большое народно-хозяйственное и всякое другое специальное значение».

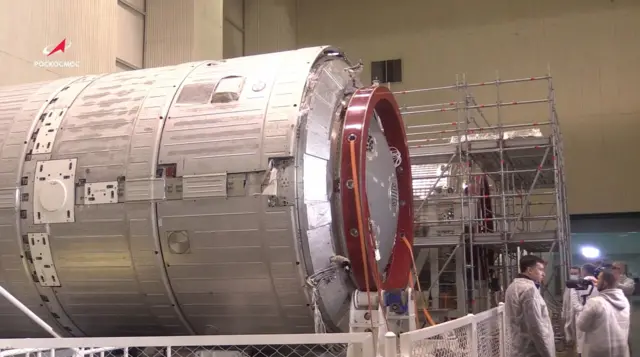

С тех пор программа Российской орбитальной служебной станции (РОСС) претерпела изменения, сдвинулась «вправо» (реализация отложена на более поздний срок). Теперь предполагается изготовить шесть орбитальных модулей и вывести их на орбиту в период с 2027 по 2033 год. Из них и планируется собрать станцию.

20 марта 2024 года правительство утвердило паспорт федерального проекта «Создание космического комплекса Российской орбитальной станции» общей стоимостью 608,9 млрд руб.

В 2022 году тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости объяснял, как будет действовать РОСС, и из его слов следовало, что по сути это будет большой спутник дистанционного зондирования земли, а космонавты будут его посещать как персонал, обслуживающий аппаратуру.

Между тем, по словам экспертов, на самом деле этот проект в том виде, в котором он запланирован, не имеет каких-то очевидных целей для Роскосмоса.

C работой, которую потенциально смогут выполнять космонавты на такой станции, с большим успехом справятся спутники, для каких-то более крупных программ, научных исследований и разработки новых технологий она окажется недостаточно крупной или недостаточно обитаемой — посещение космонавтов, судя по заявлению Рогозина, запланировано только для инспекций.

Кроме того, Роскосмос планирует разместить станцию на высоких широтах — так, чтобы она пролетала над территорией России. Таким образом, по словам эксперта в области космонавтики Вадима Лукашевича, станция будет находиться на слишком высокой орбите, что делает ее малопривлекательной для других стран — с нее просто невозможно «увидеть» большую часть земной поверхности.

«Создание РОСС — это совершенно надуманная задача, которая не имеет, по большому счету, каких-то практических преимуществ. Это исключительно для того, чтобы не потерять компетенции, сохранить отрасль и чтобы там, что называется, людям было чем заняться», — рассказал он.

Другой эксперт — Иван Моисеев — объяснил, что России сложно отказаться от пилотируемой космонавтики, потому что такие крупные программы обеспечивают работу большим госкорпорациям, и реформировать эту сферу трудно.

«На пилотируемой космонавтике держится огромная „Энергия" [основной российский производитель космической техники]. И если не запускать это в космос, то „Энергия" становится ненужной. Центр подготовки космонавтов, Центр управления полетами — все это завязано на пилотируемые программы на МКС. И как только МКС не станет, либо появится РОСС, либо все это придется закрывать, что для высшего руководства — удар по престижу», — сказал он.

«Если пилотируемая космонавтика закроется, то останется связь, дистанционное зондирование земли в небольшом объеме и военные», — резюмировал Иван Моисеев.

Правда, после МКС свои орбитальные станции будут иметь и США, и Китай, и остаться без такого присутствия означает как минимум выйти из условного, но элитного «пилотируемого орбитального клуба».

Китайская станция «Тяньгун» («Небесный дворец»), которая уже находится на орбите, не имеет постоянного экипажа — она посещаемая. Однако орбитальная станция — не предел китайской космической программы, а лишь ступень — космические амбиции Пекина простираются до высадки человека на Луне и исследований Марса.

За десятки лет полетов на орбиту Россия уже приобрела опыт долгого пребывания там человека, для нее это пройденный этап. КНР этого опыта не хватает.

В США сейчас разрабатываются сразу несколько проектов орбитальных станций. Во-первых, НАСА разрабатывает окололунную станцию Lunar Gateway, которую предполагается сделать своего рода пересадочным пунктом при исследовании Луны и планет.

Во-вторых, на земную орбиту США запустят частную орбитальную станцию, возможно, не одну. Эти станции будут обслуживать туристов и на коммерческой основе предоставлять возможность всем заинтересованным проводить эксперименты и исследования.

Суперракета, лунная станция и другие излишества

В начале 2020-х годов в мире началась новая лунная гонка, в которой Россия поначалу участвовала если не на равных, то, по крайней мере, с определенной претензией на успех.

Изначально в первой фазе, с 2021 по 2025 год, планировалось исследование Луны с помощью автоматических аппаратов, за которым должны были последовать пилотируемые миссии до 2035 года, включая высадку и строительство базы.

Первый этап программы, который завершится в декабре 2025 года, включает в себя также разработку основных технологий, создание космического корабля и основных элементов сверхтяжелой ракеты, а также демонстрацию корабля в пилотируемых и беспилотных полетах. К началу 2025 года не был выполнен ни один из пунктов этого плана.

На спутник Земли не сел ни один из трех автоматических аппаратов. Попытка запуска в августе 2023 года станции «Луна-25» закончилась аварией при посадке.

В России не создан космический корабль, хотя, по данным ТАСС на начало ноября, его разработка велась.

В материале российского агентства говорилось, что на фотографиях, которые оказались у них, изображен, вероятно, массо-габаритный макет для испытаний. Такие макеты имитируют вес и внешние габариты изделия, чтобы его можно было испытать во взаимодействии с другими системами, например, с ракетой-носителем.

Нет ясности и со сверхтяжелой ракетой, которая должна была полететь до 2026 года.

Такая ракета нужна для лунной миссии, поскольку в ходе такой экспедиции придется доставлять на очень большое расстояние корабль с возвращаемым модулем и топливом. В России создавалась такая ракета — «Енисей».

В 2018 году Владимир Путин подписал указ о создании такой ракеты, согласно которому, эскизное проектирование должно было завершиться к концу 2019 года, а первый старт ракеты должен состояться в 2028 году.

В феврале 2021 года стало известно, что проект приостановили для коррекции технического облика ракеты. Этот проект изначально вызывал горячие споры в руководстве космической отраслью.

Например, против нее выступал в 2016 году тогдашний глава Роскосмоса Игорь Комаров. В марте 2016 года Комаров говорил журналистам, что один запуск такой ракеты будет стоить не менее миллиарда долларов, а разработка обойдется более чем в 10 миллиардов. Весь проект, по его словам, по стоимости соизмерим с 10-летней космической программой.

«Этот проект не имеет коммерческого применения, — рассуждал Комаров. — В рамках существующих договоренностей, которые, я надеюсь, будут сохраняться, по использованию космоса и ограничению вооружений, не будет потребностей в нагрузках, в том числе и для военных целей».

А вот его преемник Дмитрий Рогозин наоборот, выступал за разработку такой ракеты. В 2019 году Рогозин сказал Русской службе Би-би-си, что создание сверхтяжелой ракеты, по предварительным оценкам, на тот момент составляло примерно 700-750 млрд рублей. Он, правда, тогда оговорился, что эта цифра не была результатом какого-то анализа расходов, а просто общим ориентиром.

Теперь, как рассказал Борисов в декабрьском интервью РБК, сверхтяжелую ракету начнут проектировать в 2026 году, и под нее будет выделено специальное финансирование в рамках новой ФКП.

Есть ли будущее у российского космоса?

В 2016 году, когда российское правительство приняло Федеральную космическую программу, глава госкорпорации Игорь Комаров заявил, что в Роскосмосе осознают, что для освоения космоса не хватит усилий и финансов одной страны. «Есть понимание, что нет смысла делать ее кому-то одному. Это просто бессмысленно», — заявил он.

Как рассказывает Иван Моисеев, на самом деле сотрудничество России с другими странами, прежде всего, с западными, стало сворачиваться еще в 2014 году: «Практически все перекрылось, какие-то контракты выполнялись. Примерно как сейчас, по инерции, МКС еще идет, пока она летает. Там еще кооперация будет сохраняться, а остальное закрыто».

К 2020-м годам Россия стала терять позиции на международном рынке пусковых услуг, где она традиционно чувствовала себя весьма уверенно, но это было связано не только с санкциями, но с развитием новых ракетных программ.

Однако даже в 2021-м предвоенном году девять из 25 запусков Роскосмоса были произведены в интересах иностранных заказчиков. Восемь ракет вывели на орбиту спутники британской компании OneWeb.

В ходе еще одного пуска на орбиту были выведены 38 иностранных спутников из разных стран, включая Германию, Саудовскую Аравию, Японию, Испанию, Италию и др.

После 2022 года доступ на международный рынок оказался для России практически закрыт.

При этом Китай, который в некоторых других областях российской промышленности частично заменил западные страны, в космосе оказался не самым удобным партнером.

«Китай не хочет кооперироваться, он будет все сам делать. Да и нечего [России] ему предложить. Особенно вот если мы на Запад продавали свои запуски, свои ракеты — фактически у Китая своего выше головы, и он бы сам бы с удовольствием кому-нибудь их продал», — говорит Иван Моисеев.

Россия и Китай в 2021 году объявили о совместной программе создания лунной станции. Однако этот проект пока не получил своего бюджета и конкретных планов по реализации.

Хотя он и предусматривал некую интеграцию на более позднем этапе, поначалу он не требовал какого-то сотрудничества — каждая страна могла осуществлять свою лунную программу.

Российско-китайская станция, которой пока нет даже в проекте, — пока единственная крупная международная программа с участием Роскосмоса.

Россия продолжает развивать свою космонавтику в одиночку, и догнать лидеров ей всё труднее. По крайней мере, в таком положении, в котором она оказалась из-за вторжения в Украину.

«Я не вижу в практике шансов каких-то, чтобы их догнать. Потому что разрыв слишком большой, но если направление улучшим, то можно, скажем, поддерживать технологии при наличии большой кооперации. Но это такие изменения, которые не касаются космонавтики, касаются внешней политики. Вот в условиях замкнутости, в условиях идеологии чучхе никаких особых перспектив я не вижу», — сказал Иван Моисеев.

Редактор — Ольга Шамина

Комментариев нет:

Отправить комментарий