Париж подо мною. Одна в вышине. Часть вторая

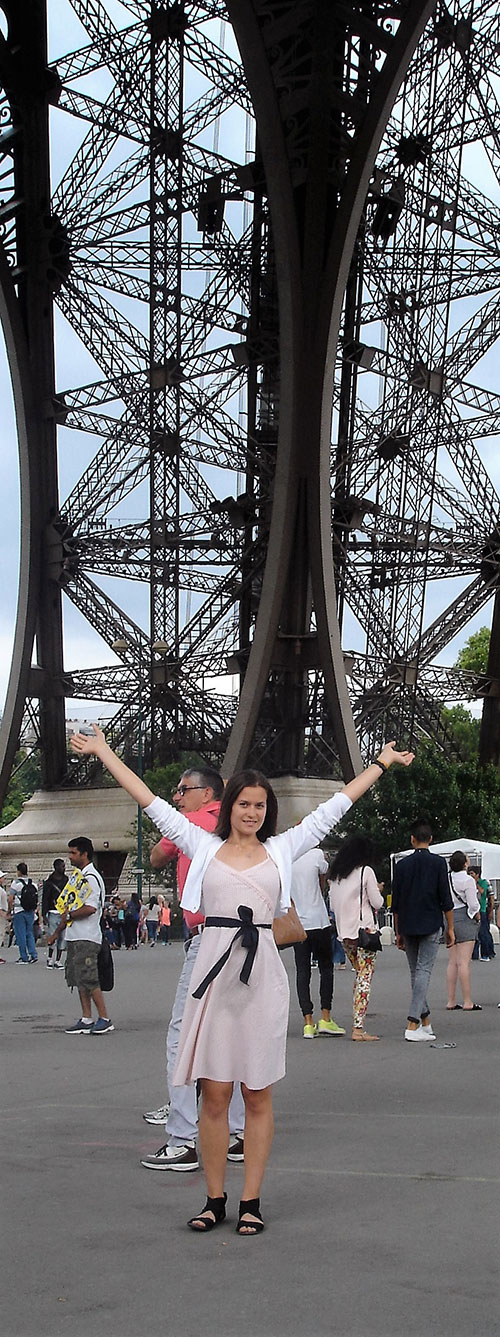

Со Статуей Свободы в активе

Беникхаузеновская башня. Самая известная в мире.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Как, вы никогда не слышали о такой? Я, впрочем, тоже. Между тем, она является визитной карточкой Парижа. Да, я об Эйфелевой башне. Такой она нам известна. Нет-нет, никакой путаницы. Просто все сложилось так, как сложилось.

Но по порядку. Эйфеля звали не Густав, а Александр Густав, а если быть точным – Alexandre Gustave Eiffel, при рождении Бёникхаузен (Bönickhausen). С двойным именем проблем нет. Для меня привлекательней – Александр. Этот факт, по известным всем Александрам причинам, способен вмиг изменить мою осанку. Ну как же! Я ведь тоже тезка самого легендарного, чье имя было включено в свод еврейских имен – в честь благородства и милосердия Александра Македонского, проявленных при завоевании им Святой Земли.

У Эйфеля были для гордости свои, гораздо более значительные, причины, когда его имя оказалось победителем конкурса «Проект входа на Всемирную выставку 1889 года в Париже». Эйфелева работа стала лучшей среди 700. Согласитесь, триумф под стать великим делам Македонского. Эйфель к тому времени уже не нуждался в славе. Ее хватало с лихвой. Он уже понастроил десятки сооружений по всему миру. Каркас его конструкции стоял на острове Бедлоу, удерживая даму с факелом, известную как Статуя Свободы, самый грандиозный подарок Соединенным Штатам в честь 100-летия провозглашения независимости США.

Уменьшенная копия украшает берег Сены, и можно любоваться этой работой с борта кораблика.

Имя работало на него так же прилежно, как спроектированные им и действующие поныне мост Понте-Мария-Риа в Португалии, вращающийся купол обсерватории в Ницце или здание Западного вокзала в Будапеште, не говоря уже о других, не менее выдающихся и воплощенных проектах.

Устраивало Эйфеля даже то обстоятельство, что башню, которую по его чертежам намеревались собрать в Париже, через десять лет стояния разберут на составляющие, повыдернув фермы с заклепками, и отправят туда же, откуда были получены – на предприятия, владельцем (или совладельцем) которых был все тот же Эйфель. Только этим весомым аргументом – дескать, не волнуйтесь, граждане, башня явление временное, всего-то до наступления 20-го века, ну, максимум до 1910-го – удалось прекратить начавшуюся в Париже компанию по бойкоту эйфелевого проекта.

Слово, кисть и сталь

Едва башню (а, по сути, три башни, одну над другой) начали возводить, она обрела, как уже говорилось, тысячи обидных прозвищ. Хлесткими оказались профессионалы. Парижские писатели. Самое распространенное – «Металлический монстр». На первый взгляд, так и было. Она торчала вроде бы не там и не так. Гляделась нелепо среди построек Парижа – архитектурного стандарта, заданного в свое время бароном Османом (подлинная фамилия Haussmann, немецкого происхождения, как и Эйфель-Bönickhausen), из-за чего город и получил прозвище «плоский». Город, воспитанный на римских римейках в образе Триумфальных арок, число которых дополнила арка в Дефансе, имел лишь пару-тройку колонн в том же античном духе. Аустерлицкую 43-метровой высоты на Вандомской площади, Июльскую 47-метровую на площади Бастилии и четырехгранный, как гвозди, которыми прибивали к кресту руки и стопы Христа, 23-метровой высоты шпиль Луксорского обелиска. Вот и все парижские «высотки» к 1886 году, когда начиналось строительство Эйфелевой башни.

В малопристойном высмеивании за писателями последовали художники, не подозревавшие, что самыми ходовыми вскоре будут ими же выполненные рисунки Парижа с ее изображением. Примечательно, что эта традиция вполне сохранилась на Монмартре.

Вот подтверждение. Художница на Монмартре предложила мне свою акварель с Эйфелевой башней. Снабдила свою речь игривой двусмысленной репликой: «Как, Вы не желаете Первую Даму Парижа – мы называем башню именно так?!» Ну да, подумал я, это когда башня стала мировым шедевром. А вот что было тогда?!

Эйфель на злопыхательства не отвечал. Похоже, он был единственным парижанином, который чувствовал грядущую славу своего творения. После башни он не создал ничего более грандиозного, посчитав, скорее всего, что башня – венец его гения, жирный восклицательный знак в собрании его металло-бетонных сочинений. Хотя и поучаствовал довольно удачно в разного рода проектах. Он, примеру, построил первую во Франции аэродинамическую трубу: в ней можно было проверять летную годность и иные свойства самолетов.

Ну а башня – она начала жить самостоятельной жизнью. Когда на изломе веков возникло радио, а несколькими десятилетиями позже и телевидение, стало понятно, что лучшей антенны не сыскать.

Главные монеты в парижском кошельке

Башне задали и другую работу. Стала главной достопримечательностью города, споря в данной номинации с Собором Парижской Богоматери, арками и самим Лувром. Она была видна отовсюду и пасла не только стада облаков и мостов, как язвили газеты, но и толпы туристов, которые оставляли за посещение ее гигантские суммы. Строительство башни, которое продолжалось 26 месяцев, с января 1887 года по 30 марта 1889 года, окупилось всего за год. Что неудивительно: уже в первые шесть месяцев ее посетило 2 млн. человек.

Если городская казна столь регулярно пополняется миллионами, отчего же не полюбить «эту уродину»? Интеллектуально-академический Париж конца XIX века прикусил язычок: какой там снос?! какие десять-двадцать обещанных лет! башня – наша достопримечательность, чемпионка по рентабельности, да это труженица, и вообще – гордость Франции…

К слову сказать, Эйфелева башня сегодня – один из рекордсменов Книги Гиннесса, как самый продаваемый сувенир в мире. Связку брелоков с десятью миниатюрными башнями можно было в первое десятилетие 2000-х купить на руках за пару евро. Их, как всевозможные браслетики и другие сувениры, шлепали в Китае, а предлагали, как и нынче, на парижских перекрестках афрофранцузские парни с безупречным русским произношением. Исторгая «Задарма!», «Подешевке!», «Налетай, русский капиталист!» и бренча связками башенок на руках и на груди, как некогда их сородичи из джунглей – кольцами на племенных сходках, решающие, кого сегодня съесть на обед.

На башне зарабатывают, как минимум, три континента. Не делает на ней деньги только очень ленивый. Деньги – самый убедительный аргумент для того, кто уверен, что живет все еще в столице мира, а любой, кто в нее приезжает, обязан раскошеливаться. Парижане и прежде в этом не сомневались. С появлением Эйфелевой башни и стремительным ростом ее популярности в это поверили все французы без исключения.

Когда Париж стал наполнять карманы от эйфелетуризма, не только деятели культуры, но вся Франция круто развернулась на 180 градусов и начала славить то, что вчера с подачи остроумцев дружно втаптывала в грязь. Педагоги Эйфеля вспомнили, что ни единой детали конструкции не было забраковано. Инженеры – что верхушка башни отклоняется даже при штормовом ветре на считанные сантиметры, в среднем на 20–30. Экономисты сообщили, что Эйфель строил башню на свои собственные деньги. Юристы дружно запамятовали, что еще недавно обвиняли Эйфеля в якобы финансовых махинациях в ходе строительства Панамского канала (ложное обвинение) и приговорили его к двум годам тюрьмы.

Мифы и реальность

В этом согласном хоре нашлось место всякому голосу, даже откровенно фальшивому. К примеру, стали утверждать (кстати, иные горе-гиды до сих пор говорят об этом), что Эйфель всем обязан Политехнической школе, символу французского индустриального прогресса. Между тем Эйфель провалился на вступительных экзаменах. Точнее, его провалили: дескать, в речи ощутим немецкий акцент, хотя абитуриент родился и рос в Дижон. Однако не будь этого поражения, он не смог бы прославить Парижскую школу искусств и мануфактур. (Кстати, среди ее известных выпускников – люди, добавившие славу США: одноклассник Эйфеля, основатель Чикагской школы архитектуры, творец небоскребов Уильям Ле Барон Дженни, и американский математик Соломон Левшец).

Напомним, Джузеппе Верди тоже в свое время не оказался студентом Миланской консерватории. Его забраковали сразу по четырем пунктам. Неправильная осанка, неверное расположение пальцев на клавиатуре фортепиано, не тот возраст (принимали только до 18 лет) и – о, боже! – иностранец (он был из Пармского герцогства, которое в ту пору принадлежало Французской империи).

Возвращаюсь к Эйфелю. Как знать, пришел бы он без Парижской школы искусств и мануфактур к идее ажурного металлоконструирования?! Ведь именно в стенах этого учебного заведения он прошел стажировку на металлургическом заводе недалеко от Дижона, где вспыхнул его интерес к этому новому материалу и потенциалу железных конструкций. Здесь, в Дижоне, истоки великих эйфелевых идей. Включая многократно осмеянную поначалу башню.

Эйфель взирал на эту многолетнюю возню, что называется, свысока. С вершины башни – из своего рабочего кабинета на заоблачной отметке, куда каждое утро и – он работал по сути до своей смерти в 91 год – поднимался на лифте. Он был слишком погружен в таинства аэродинамики. Обтекаемость воздушных аппаратов и скорость создаваемых этими формами потоков воздуха увлекали его гораздо сильнее, чем потоки оскорблений и лести.

Что же так примагничивает приезжий люд к монстру, задались простым вопросом парижане. Они – как экзаменаторы Эйфеля и Верди – не сразу поняли, что обрели шедевр. Парижане напоминали санкт-петербуржцев образца 1839 года, которые получили Царскосельскую железную дорогу. Дорога изменила уклад и смысл жизни российской столицы настолько, что писатель и драматург, знакомец Пушкина, граф Соллогуб написал: «Теперь никому дома не сидится. Жизнь не привинчивается уже более к почве, а шмыгает, как угорелая, из угла в угол». Между российским и французским железным чудом была существенная разница. Если, как отметил Некрасов, «… по бокам-то все косточки русские, сколько их…», то при сооружении башни в Париже среди монтажников не было ни единой жертвы.

Стать Колумбом способен каждый

Помня о том, что ажурная красавица хороша из любого места Парижа, я старался отыскать свою точку съемки. Сначала снизу, потом со специальной площадки издали. Но все это уже много раз было. Мне показалось, что я еще не видел башню, как бы вырастающую из клумбы рядом с Трокадеро; впрочем, я могу и ошибаться, конечно. Но не щелкнуть ее отсюда не смог…

Потом я решил поменять цветочную клумбу и башню местами. И попытался сфотографировать прежнюю точку уже со смотровой площадки башни. Вот они, два крыла художественного комплекса Трокадеро, а перед ним по бокам зеленая цепочка маленьких лужаек, на которых, при внимательном рассмотрении, можно разглядеть цветочные кустики, по одному на каждую. Так вот с третьей лужайки слева, если повернуться к Трокадеро спиной, и был сделан снимок с условным названием «Башня как цветок».

Наверху ощущения самые разные. Плюнуть вниз я как-то не отважился. Еще один факт, не лучшим образом характеризующий автора: поскупился отдать деньги, чтобы поближе разглядеть распростертые подо мной красоты города с помощью подзорной трубы. По простой причине, между прочим. Постоять рядом с ней можно за бесплатно. Потому что даже в этом случае она чем-то напоминает бинокль Колумба, открывавшего Америку. А Париж – тот город, который стоит того, чтобы открывать его. Причем, много раз и каждый день. При этом чувствуя себя чуточку Колумбом.

Восхождение к фамилии, брэнду, родине и биографии героя

Гениальный тезка гениального полководца, Эйфель глядел далеко. Отдавая дань его прозорливости, скажем о том, чего он при всей его гениальности никак не смог бы предусмотреть. О том, что в Германии появится башня-однофамилица, и о том, что брэнд «Эйфелева башня» может измениться коренным образом. Два этих неожиданных обстоятельства связаны между собой самым непосредственным образом.

Итак, с чего все началось? Гениальный инженер – правнук Жана-Рене Беникхаузена, эмигранта из германского селения Мармаген, переселившегося в Париж в начале XVIII века. Потомок Жана-Рене стал одним из трех людей немецкого происхождения, совершенно изменивших облик Парижа, наряду с бароном Османом и инженером Жаком Гитторфом (для точности – Jakob Ignaz Hittorff, опять же немецкого происхождения). Фамилию Eiffel семья приняла в напоминание о восхитительном родном регионе Eifel (по-немецки звучит Айфель). Не исключено, что этот паренек – дальняя родня инженера, может подумать читатель, глядя на этот снимок. Мой, спешу я поправить. Внук. Восьмой, если мне не изменяет память. Значит, Данечка.

Хотя члены семьи пользовались фамилией Эйфель, будущий инженерный гений был зарегистрирован под фамилией Беникхаузен и официально не менял её до 1880 года. Чтобы не смущать французов своей очень уж по-немецки звучащей фамилией, была приставлена к ней другая, – Айфель. Таким образом, он стал обладателем двойного имени и двойной фамилии. Затем «Айфель» была изменена на местный лад, и «Айфель» стал произноситься как «Эйфель». А чтобы уж окончательно врасти в галльскую действительность, приписана была еще одна «f».

Таким вот, если следовать французскому варианту, – Gustave Eiffel, né Bonickhausen dit Eiffel – и остался в документах великий французский инженер с немецкими корнями.

А теперь перенесемся снова в Германию, в уже знакомую нам землю Рейнланд-Пфальц – то есть на историческую родину героя нашего рассказа, в место, которое много веков известно двойным именем Боос, или Айфель. На (до)историческую родину героя. Край исключительной красоты. Вот каким я его увидел нынешней осенью.

Неподалеку от этих мест 8 мая 2004 года тут появилась деревянная башня. Это чтобы местные жители и туристы могли любоваться регионом, где некогда – 44 млн. лет назад – разливалась магма, образуя созвездие озер. Самый востребованный маршрут тут именуется Vulkaneifel.

Если учесть, что деревянная башня установлена на снежной горе высотой 587 метров над уровнем моря и приплюсовать ее 25-метровую стать, то получается, что она вдвое выше парижской красотки. По этой причине понятны определенные претензии местных властей на уникальность. Если бы только этим все и завершилось… Здешние потомки немецкого учителя, имеющие родство с великим инженером, требуют нынче, чтобы башне вернули ее законное родовое имя. Иными словами, чтобы называли ее подобающе – Беникхаузеновская. Или, по крайней мере, Беникхаузеновская-Эйфелевская.

Напоминаю еще один нюанс. В создании знаменитой башни принимала участие, как уже говорилось, еще одна троица – Нугье, Кёшлен и Совестр, а названа она была названа в честь руководителя проекта. Учитывая все эти особенности, полноценное ее название: Беникхаузеновская-Эйфелевская-Нугьевская-Кёшленская-Совестринская. Ну теперь попробуйте произнести это разом, без запинки.

Словом, прафамилия шефа, как и фамилии других авторов проекта, утеряны. Будет ли в этом смысле восстановлена истина, сказать сложно. Но то, что Политехническая школа явно потеряла возможность прославиться на весь мир, отвергнув абитуриента лишь за его немецкий акцент в произношении, очевидно. Это напоминает уже упомянутую ситуацию с Джузеппе Верди. Та самая консерватория, в которую ему наглухо закрыли путь, долго добивалась присвоения ей имени Верди. Сложилась парадоксальная ситуация: Миланская консерватория незадолго до смерти композитора все же присвоила себе имя Верди, который, памятуя о давней обиде, многократно запрещал ей подобные попытки. И указывал, почему: потому что его произведения были признаны мировыми шедеврами без малейшей причастности к его славе этой музыкальной школы. Что есть чистая правда.

У башни сотни имен. У Эйфеля гораздо меньше. Чаще всего его называют «Железный волшебник». Начинал он с довольно прозаической должности – начальником парижской железной дороги. В 26-летнем возрасте – в качестве строителя впечатляющего моста в Бордо. Свою долю инженерного опыта он получил на строительной площадке Суэцкого канала в Египте. А в 34 года он уже был шефом собственной компании, реализовав множество проектов. Об этом напоминают его мосты, украшающие и поныне Европу, Южную Америку, Ближний Восток. Законный вопрос: почему именно мосты? Тогда наступил звездный час железных дорог: именно этот вид транспорта считался самым революционным в преобразовании мира.

Эйфель стал изобретателем, инструктором, дизайнером, менеджером и экономистом. Он, как подчеркивают эксперты, идеально оптимизировал рабочие процессы, чтобы можно было одновременно выполнять множество заказов.

Все это в сумме и позволило Эйфель решить амбициозную задачу в виде знаменитой башни в Париже.

Стоит Эйфель у подножия своей башни, гордо вскинув свою великую немецкую, а заодно и французскую голову. Он был уверен в том, что, независимо от его происхождения, его творениями и победами будут восхищаться потомки. Он и сегодня приглядывает за своей пастушкой. А та будет приглядывать за облаками, за мостами, за восхитительными домами Парижа… Свет ее прожекторов виден ночной порой за 70 километров. И никому в голову не придет потешаться над «этим монстром».

Время все и всех расставило по своим местам

Входной портал на Всемирную выставку позволил людям, родившимся в XIX, ХХ и ХXI столетиях заглядывать в будущее. Париж, его жители и гости получили возможность узреть будущее в виде района Дефанс. La Défense, появившийся спустя 70 лет после башни уникальный архитектурный ансамбль, начиненный небоскребами с штаб-квартирами ведущих компаний и банков, зовется парижским Манхэттеном. Вот оно, деловое сердце Парижа, на горизонте.

Восемь-девять поколений людей любуются башней. И издали. И вблизи. И находясь внутри, на трех платформах. И у ее подножия.

И каждый раз это все тот же, однако и чуточку другой Париж. Он имеет поразительную способность: освобождает от усталости, от груза забот, дарит восторг и иллюзию парения над городом.

Что сразу чувствуют те, кто пришел навестить «пастушку». Это мне сказала чудесная девушка, по совместительству моя внучка Анечка. (Вторая, это я точно помню). И добавила: «Аж петь охота». Я посоветовал ей, соответственно ситуации из известного романса «Отцвели хризантемы» заменить первую строку на «А она все пасет облака и мосты». По-моему, ей понравилось. И парит, и поет.

Александр МЕЛАМЕД. Фото автора.

Комментариев нет:

Отправить комментарий