Лев Додин: Россия была и остается неотрывной частью Европы

MDT

MDT

Лев Додин - один из самых известных и признанных во всем мире современных российских театральных режиссеров. Возглавляемый им петербургский Малый драматический театр пользуется блестящей репутацией, огромным авторитетом и высоко востребован в театральном мире.

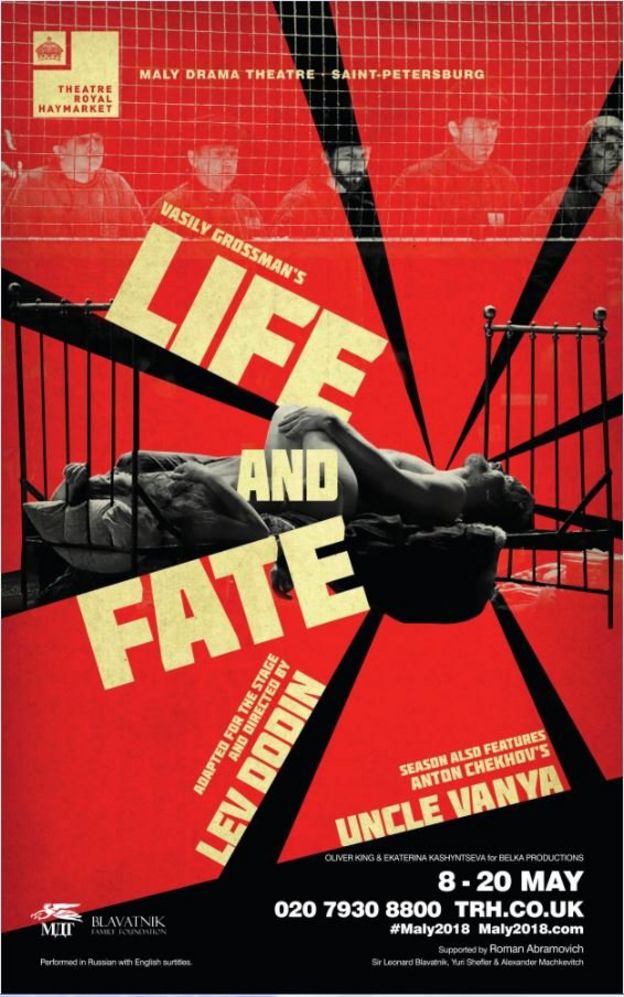

МДТ - нередкий гость и в Лондоне. На начинающиеся 8 мая очередные гастроли в британской столице театр привез два спектакля: "Жизнь и судьба" и "Дядя Ваня".

Накануне гастролей Лев Додин согласился ответить на вопросы Русской службы Би-би-си.

Александр Кан: Из обширного репертуара театра для этих лондонских гастролей вы выбрали два спектакля. С одной стороны, самая что ни на есть русская классика - чеховский "Дядя Ваня", а с другой стороны - "Жизнь и судьба" по Василию Гроссману. Роман, который вошел в обиход русской культуры относительно недавно, но тем не менее уже тоже заслуженно считается классикой. Чем определялся ваш выбор?

Лев Додин: Ну, во-первых, банально желанием тех, кто приглашает. А второе - может быть, главное, конечно, - нам очень хотелось сыграть в Лондоне "Жизнь и судьбу". Это не просто классика, это, я думаю, один из великих русских романов. Может быть, один из немногих, если не единственный, великий русский роман XX века.

- В Лондоне выбрали лучшие книги о России. Что о них нужно знать

- Режиссер Юрий Быков: "Я предал все прогрессивное поколение"

- Роман Гроссмана возглавил список бестселлеров в Британии

"Жизнь и судьба"

Роман с трагической судьбой - не только автора, но и самой книги, самой рукописи. Сейчас мы знаем, что она долго была арестована и уничтожена в 1964 году. Редчайший случай, когда арестовывают не автора, а рукописи - и тем самым, по сути, смертельно казнят автора.

Этот великий роман, который действительно можно считать классическим, сегодня кажется абсолютно современным - и, к сожалению, становится все более актуальным, судя по тому, что происходит в мире. А в мире мы видим все больше национализма всякого рода, фундаментализма всякого рода - всего то, что делает мир античеловечным.

Есть ощущение, что, как всякий великий писатель, Гроссман обладал огромным аналитическим даром - даром не только видеть прошлое и настоящее, но и пророчествовать будущее. Для нас очень важно играть этот спектакль дома, в России. И не менее важно показать его в Англии, где он не слишком известен.

Хотя я знаю, что был спектакль, радиоспектакль на Би-би-си, который пользовался большим успехом. Что неудивительно - тема эта сегодня общая, общечеловеческая, мировая.

Но и спектакль "Дядя Ваня", который мы много-много лет назад играли в Лондоне и который вызвал большой интерес зрителей, мне хотелось показать. Показать, во-первых, как живет репертуарный театр, когда одни и те же артисты практически одновременно играют абсолютно разные роли. Во-вторых, показать английскому зрителю, который уже отвык от репертуарного театра, как с годами развивается спектакль, который родился давно, но который, я надеюсь, развивается во времени и вместе со временем.

MDT

MDT

А.К.: О репертуарном театре мы с вами еще непременно поговорим. Я хотел бы немного поподробнее остановиться на "Жизни и судьбе". Говоря о проблематике романа, вы как-то сказали, что она перешла из века ХХ в век ХХI. Я хотел спросить, что вы имеете в виду, хотя отчасти - упомянув фундаментализм, национализм - вы уже ответили на этот вопрос.

Л.Д.: В мире существует еще более нарастающее стремление если не к тоталитаризму (хотя не исключено и это), то к авторитаризму и межгосударственной, межнациональной и межчеловеческой разобщенности. Все это и влечет за собой то, о чем пишет Гроссман.

Такое ощущение, что человечество снова довольно быстро забывает свое прошлое, забывает трагедии прошлого, привыкает к сравнительно благополучной жизни, и ему становится скучно. Оно забывает, что бывает, когда становится нескучно.

А.К.: Жизнь и судьба - огромный, монументальный роман. Как вы решили проблему переноса его в один спектакль? В свое время, когда вы ставили не менее монументальный роман "Бесы" - я тогда жил еще в Петербурге, - мы прибегали на спектакль к 12, по-моему, часам дня, и уходили в 10 часов вечера: целый день с двумя большими перерывами. Здесь же вы сумели все вместить пусть и в большой, трехчасовой, но все-таки обычный спектакль. Как вы решали эту проблему?

Л.Д.: В данном случае хотелось не столько эпического рассказа обо всем происходящем, исторических событиях, сколько сконцентрироваться на определенных - на мой взгляд, самых главных - темах Гроссмана, на философской и психологической составляющей романа. Поэтому, начав работу над целым романом, мы затем выжимали, выжимали…

BELKA PRODUCTIONS

BELKA PRODUCTIONS

Я иногда сравниваю нашу работу с превращением молока в сыр. Выжимается все самое важное, и остается, говоря математическим языком, необходимое, но достаточное. Насколько необходимое и насколько достаточное - это уже скажет зритель. Но для нас все оказалось возможно сконцентрировать на таком пространстве одной сцены и одного времени.

Еврейская тема

А.К.: Я еще не видел спектакль, поэтому пока могу судить о нем лишь по краткому синопсису, который мне передали. В романе, как известно, множество тем, множество линий. Из того синопсиса, который я прочел, мне показалось, что из этих линий вы на первый план выдвинули тему еврейства, его судьбы и в Западной Европе, которая выразилась, конечно, в трагедии Холокоста, и в СССР, где она выразилась в сталинском антисемитизме. Так ли это, и, если так, то чем вы руководствовались в своем выборе?

Л.Д.: Это одна из важнейших тем. Мне кажется, что Гроссман в свое время был одним из первооткрывателей этой темы. Он как военный журналист с первыми частями вошел в Треблинку, в концентрационный лагерь и своими глазами увидел весь ужас, который тогда еще не могли себе представить. Его мать погибла в гетто, и он всю свою жизнь чувствовал вину за то, что не сумел забрать ее вовремя, не дать попасть в оккупацию.

BBC/ESTATE OF VASILY GROSSMAN

BBC/ESTATE OF VASILY GROSSMAN

Эта тема была для него исповедальной и автобиографической. И он один из первых соединил вроде бы совсем разные виды антисемитизма в одну общую проблему. Но у него проблема всяческого антисемитизма подчинена проблеме тоталитаризма самых разнообразных видов, проблеме уничтожения человеческого в человеке. А значит, и проблеме "края" человечества.

Гроссман замечательно, фантастически мощно рассказывает о войне, как до него в советской литературе, да и после не рассказывал никто. Он сам прошел через все горнила войны. Тема фашизации общества, тема взаимоуничтожения, тема зла, таящегося в природе человека, так легко вырывающегося наружу в самых разных видах, самых разных географических и государственных пространствах - это главная тема и главное открытие Гроссмана. Никто об этом в 1964 году, об этих общих проблемах человечества, человеческой природы, человеческой истории не задумывался. И до сих пор задумываются очень мало.

Путешествие за потрясением

А.К.: Как и других ваших самых знаменитых спектаклях - "Братья и сестры", "Гаудеамус", "Клаустрофобия" - при создании "Жизни и судьбы" вы опирались на своих студентов. Что дает вам такой подход?

Л.Д.: Это для меня принципиально с точки зрения педагогической. Каждый раз, набирая новый курс, думаешь, чем с ними заниматься. Не только с точки зрения обучения профессии - это вещь всегда спорная. Прежде всего, с точки зрения формирования художественной личности. "Братья и сестры", "Стройбат", который вырос из "Гаудеамуса", "Старик" трифоновский, и вот "Жизнь и судьба".

Первое задание, которое я дал только что поступившим студентам - прочитать "Жизнь и судьбу". Это было для них как гром среди ясного неба, потому что, конечно, никто из них этого романа не читал, а большинство вообще целиком не читало больших романов, как это бывает обычно с бывшими школьниками.

Мне хотелось, во-первых, их потрясти. С этого начинается художник. Может быть, этим и заканчивается. Во-вторых, мне хотелось их и себя погрузить в историю страны, которую они практически не знали, которую сегодня вообще мало кто знает. Незнание истории влечет за собой огромное количество проблем настоящего, а значит, и будущего.

И, наконец, мне хотелось, чтобы они в прозе пропитались той внутренней жизнью, которую в пьесе надо открывать самим, а для начинающих это очень трудно, а в прозе видно, как за каждым словом огромный пласт жизни, и насколько мощно автор знает эту жизнь.

Артисты чаще всего играют то, про что не знают. Мы не просто репетировали, хотя мы много раз сыграли весь роман. Мы погрузились в архивы, стали читать другие книги - Солженицына, Кестлера, Оруэлла, которого ребята, конечно, не знали - это не самая популярная литература сегодня в России. Боюсь, что и в мире.

Мы поехали в Норильск, город, который стоит на костях тысяч советских политзаключенных. Находили остатки гулага. К сожалению, только остатки, потому что ничего из этого не музеифицировано, в отличие от немецких концлагерей. Летали над тайгой. Встречались с теми немногими, кто остался жив с тех пор и живет в Норильске.

Затем мы совершили путешествие в Освенцим. И испытали еще одно потрясение. Нам даже разрешили провести одну ночь в одном из бараков, заперев нас. Это трудно назвать репетицией, и нехорошо называть репетицией, но это был некий чувственный опыт, который очень хорошо и важно испытывать и молодым артистам, и артистам вообще.

Я убежден, что главное в театре, может быть единственно важное - это потрясение, которое способен испытать зритель. А, чтобы вызвать это потрясение, самому артисту надо испытать потрясение. Надо не терять возможности быть потрясенным. Так что это было своего рода путешествие за потрясением.

MDT

MDT

А.К.: Для молодых людей, ваших студентов такое погружение не только в атмосферу романа, но и всей той жизни, которая вызвала роман и, вслед за ним, ваш спектакль было, конечно, чрезвычайно важно. А что вам самому - вы опытный режиссер, у вас на руках театр - что вам дает преподавательская деятельность?

Л.Д.: Тот театр, который я себе представляю, которым мне интересно заниматься, - это театр некоей общей художественной души, потому что театр не создается одним режиссером, артистом или автором. Для этого артисты должны быть озарены или возбуждены определенным представлением о театре и неким общим представлением.

Когда имеешь дело с молодыми людьми "театральных младенческих лет", удается что-то большее, чем когда уже знакомишься с ними, ставшими профессионалами. Большая часть театра состоит из учеников, начиная с выпусков очень давних лет. Очень интересно, как поколение связывается с поколением, как оно развивается и вырастает во что-то единое.

Часто поколения противопоставляются друг другу. Мне кажется, что очень важно единство и непрерывность развития - художественного и человеческого. И второе, что для меня не менее важно - встречаясь каждый раз с новыми молодыми, ты каждый раз (может быть, это кажется) молодеешь и ищешь что-то новое - сделать с этими молодыми не так, как было сделано что-то с предыдущими. Таким образом ты многому учишься, и каждый курс для меня - это следующий этап обучения. Никогда не знаешь, кто больше научается - те, кого ты вроде бы учишь, или ты сам, и тебя учат те, кого ты вроде бы учишь.

Авторский театр

А.К.: Говоря о непрерывности. Вы возглавляете театр с 1983 года, вот уже 35 лет.

Л.Д.: Кошмар какой!

А.К.: Поэтому Малый драматический смело можно назвать театром одного режиссера. Эта очень привычная модель для послевоенного советского театра, она дала немало прекрасных результатов: Таганка Любимова, "Ленком" Захарова. Однако такая структура, зацикленность на одном, пусть и блестящем мастере, несет в себе опасность. И то, что произошло с Таганкой после ухода Любимова, тому лучший пример. Вы задумываетесь над этой проблемой?

Л.Д.: В данном случае идет речь об авторском театре, театре не только одного режиссера, а одной большой, непрерывно развивающейся группы артистов. Сам режиссер в такого рода театре способен решить немногое. Пример с Таганкой, который вы приводите, доказывает…

Юрий Петрович [Любимов] вошел в конфликт не с тем театром, который он создавал, а с той выжимкой, которая осталась, и, по сути, не имела уже никакого отношения к тому поколению, к той авторской компании, которая рождала Таганку и с которой это название ассоциировалось. Это трагично, но абсолютно закономерно.

Человек смертен, и театр, если это живой организм, тоже смертен. Он развивается, уходит один из главных авторов театра, и авторский театр этого автора или авторов исчезает. Это все печально, но абсолютно закономерно, и надо спокойно это знать.

Когда мы сегодня говорим Московский художественный театр, говорим о его великих традициях, это все немножко слова, потому что Московский художественный театр, который мы имеем в виду, - это театр Станиславского и Немировича-Данченко. Как только их не стало, Московский художественный театр как таковой исчез. Сегодня это название и адрес.

Так же происходит со всеми театрами.

Авторский театр совсем не только российская или советская практика. Авторский театр утверждается в мире всю жизнь Питером Бруком, есть авторский театр Пискатора [Эрвин Пискатор - один из крупнейших немецких театральных режиссеров XX века], авторский театр Брехта. Я не знаю если не великого, то большого театра, который был бы не авторским. Во всяком случае, в ХХ веке. Это и есть великое открытие Станиславского. Не только его актерская система, а обнаружение искусства театра как абсолютно самостоятельного искусства.

Когда-то долгие годы был театр драматурга - ходили смотреть пьесы, затем возник театр актера, который часто становился важнее драматурга. А затем пришел не просто режиссерский театр, а театр как особое искусство, где все искусства соединены единой художественной волей - это воля режиссера и компании, которая с ним работает: художника, артистов и так далее.

Возникает абсолютно новое произведение искусства, которое самостоятельно и по отношению к литературному первоисточнику, и даже по отношению к актерскому творчеству, и по отношению к творчеству художника. Это все что-то новое и иное. Можно вынуть одну часть, и целое рухнет. С другой стороны, ни одна часть не становится единственно важной.

Репертуар против антрепризы

А.К.: Настало время поговорить о проблеме, которую вы уже затронули - репертуарный театр. Малый драматический прочно укоренен в традициях русского репертуарного театра в противовес действующей, как вы правильно сказали, в Британии, и ставшей популярной в России в последние годы, антрепризе. В одном из интервью вы говорите, что репертуарный театр нуждается в реформировании. Что вы имеете в виду?

Л.Д.: Я не люблю термин "русский репертуарный театр", потому что репертуарный театр - не открытие России. Все началось до Станиславского, с театра герцогства Мейнингенского, который к России имел малое отношение.

ALEXANDER KAN

ALEXANDER KAN

Репертуарный театр долгие годы жил в Европе и развивался в Европе. Сегодня в одной из самых театральных стран Европы - Германии - он продолжает существовать, и, может быть, поэтому это одно из самых современных театральных пространств Европы. Это принципиальный опыт авторского театра, который создает постоянно развивающаяся группа авторов - режиссера, актера и так далее.

Скорее, американская система, которая пришла в Европу и смела репертуарный театр, может, я обижу кого, но это театр разового употребления. На шесть-восемь недель собирается новая, не знающая друг друга группа артистов, с новым режиссером, который тоже не знает актеров. Спектакль делается эти восемь недель, затем еще месяца два-три, в зависимости от успешности, он существует, и - исчезает в воздухе.

Театр, конечно, явление эфемерное, но не настолько. Театр, который хоть в какой-то мере пытается быть произведением искусства, должен и имеет право существовать гораздо дольше, потому что любое произведение искусства развивается во времени, если оно живое. Это очень интересный процесс, поэтому для меня репертуарный театр отнюдь не русское явление.

Сегодня Россия с одной стороны Запад во всем критикует, с другой стороны готова все время что-то перехватить от Запада, причем чужда лучшему и готова перехватить самое худшее. Тенденция к антрепризному театру, проектному, говоря более красиво, во многом для театра становится губительной.

Что касается реформирования репертуарного театра, это, прежде всего, касается устоявшейся, забюрокраченной организационной системы. Когда труппа сохраняется в неизменном состоянии, когда она уже труппой давно перестала быть. Когда артист становится штатным государственным служащим, с ним уже ничего не поделаешь, независимо от того, артист он еще или нет. Когда искажены отношения приходящего режиссера с труппой, которая иногда способна уничтожить этого режиссера.

Необходимо соединение репертуарной традиции с тем лучшим, что есть в проектном театре. Репертуарный театр должен быть намного подвижнее, живее и легче меняться, свободнее развиваться. К сожалению, одно с другим очень трудно соединимо. Зависимость большого репертуарного театра, который субсидируется государством, и без этой субсидии не может существовать, ставит театр в большую зависимость от государства, причем не только в России. В Германии недавно один из крупнейших режиссеров был лишен своего театра только по воле одного сенатора по культуре. Сенатора, правда, убрали, потому что это вызвало огромное возмущение. Но театр уже разрушен.

Москва и Петербург: темп и ритм

А.К.: Хочу чуть-чуть поговорить о взаимоотношении двух российских культурных столиц. Вы всю жизнь работаете в Петербурге и, в отличие от многих театральных коллег, избежали соблазна переехать в Москву. Каково сегодня соотношение между театральным Петербургом и театральной Москвой?

Л.Д.: Я, честно говоря, об этом не думаю. Всякие разделения и противопоставления: русский театр - европейский, московский театр - петербургский чрезвычайно относительны. Сегодня многие режиссеры ставят и в Москве, и в Петербурге. Сегодняшний день отзывается и там, и там.

По традиции Петербург несколько более строгий, бывший имперский город, город, как писал Достоевский, самый умышленный. Строгость линий и ответственность перед законами искусства в Петербурге, может быть, несколько больше. С другой стороны, Москва - город гораздо больший, чем Петербург. Москва дает больше возможностей, больше разнообразия: по направлениям, по количеству режиссеров, по количеству спектаклей. Чем больше спектаклей, тем больше разнообразия. Поэтому темп театральной жизни в Москве гораздо активнее, чем в Петербурге.

У Станиславского есть такое понятие: темп и ритм. Темп - это с какой скоростью мы все делаем, а ритм - это с каким внутренним напряжением. Темп в Москве гораздо активнее, а с ритмом дело иногда обстоит хуже, чем в Петербурге. Но это опять же касается лишь чуда, потому что настоящий театр - это чудо. Плохой спектакль - это норма, средний - это чудо, а хороший спектакль - чудо из чудес, оно происходит очень редко.

Мы очень нетребовательны и к себе самим, и к чужим [работам]. Я воспитывался и на питерской культуре - театр Товстоногова, старый Пушкинский театр - и, конечно, воспитывался на замечательных московских - "Современнике", [Анатолии] Эфросе, Таганке. Тогда, в советские годы, Москва была более свободным городом и опережала Петербург по театральной свободе и количеству театральных поисков. Сегодня все как-то уравновесилось.

YURI BELINSKY/ITAR-TASS

YURI BELINSKY/ITAR-TASS

Что касается того, что я не поддался на соблазны, то связано это не только с тем, что мне не хочется переезжать из Петербурга в Москву. Просто я пытался сотворить из крошечного областного театра, который мне удалось возглавить, какой-то большой общий дом, и менять этот дом на любое другое государственное учреждение с самыми пышными названиями, самыми золотыми ложами мне не хочется - неинтересно. Все определяет не название театра, и не адрес театра, как я уже говорил, а те, кто в нем работает.

А.К.: Интересно, что этот маленький и, как вы его назвали, областной театр стал первым российским театром, который удостоен почетного титула "театр Европы". Что это означает для вас, и дает ли какие-нибудь преимущества?

Л.Д.: Означает признание того, что мы делаем, в европейском масштабе. Мы стали театром Европы довольно давно, когда Союз театров Европы составлял всего лишь восемь театров. Нас пригласил в Союз [его основатель] Стрелер [Джорджо Стрелер - выдающийся итальянский театральный режиссер и актер], и затем как-то получилось, что мы получили этот статус. Это скорее почет и самоудовлетворение, потому что в России никаких особых преимуществ это не дает. Миланский "Пикколо-театр" Стрелера вместе со статусом получил отдельную строчку в государственном бюджете. У нас отдельной строчки бюджета нет, наша строчка далеко не самая первая, поэтому мы довольствуемся моральным удовлетворением.

Театр Европы и европейские ценности

А.К.: Раз уж мы заговорили о Европе, я не могу не задать вам вопрос, который сейчас волнует многих. Это нарастающее в российском обществе противостояние ценностей. С одной стороны, вроде бы русских ценностей, так называемых духовных скреп, а с другой стороны - европейских западных. Что вы можете сказать по этому поводу?

Л.Д.: Для меня Россия, в которой я живу, и в которой я работаю, всегда была и остается неотрывной частью Европы. Для меня в этом нет никаких сомнений, и, я думаю, для большинства интеллектуальной части населения России, той, что по-русски называется интеллигенцией, так всегда было, и так остается. Все разговоры об особом пути, о чисто русских традиционных ценностях, это чаще всего некие спекуляции, которые мало на чем основаны, кроме, может быть, того, что исторически Россия развивалась по отношению к Европе с некоторой задержкой.

Это наглядно видно, когда оказываешься в Оксфорде и видишь колледжи, которым 800 лет, и понимаешь, насколько далека в то время Россия была от колледжей и университетов. У России, может быть, по-своему особо трагическая история развития. И поэтому, когда Россия переживает трудные дни, то возникает обманчивая тенденция сосредоточиться только на себе и отделиться от других. И тогда недостатки выдаются за достоинства.

Мы не первый раз это переживаем, я еще застал, будучи ребенком, борьбу с космополитизмом в СССР, доходившую до абсурда. Я ребенком помню, как печенье "Ланч" переделали в печенье "К чаю", как было запрещено название пирожных эклер и буше.

Поэтому, да, круг истории часто повторяется. Иногда в более фарсовом виде, иногда в более трагическом. Тут я с Марксом не совсем согласен. Трагедия иногда превращается не в фарс, а в еще большую трагедию. Что сегодня будет, посмотрим. Мы живем в очень быстро меняющемся мире. Несколько лет назад нельзя было предсказать то, что будет сегодня.

"У нас то же самое"

А.К.: Как воспринимают театр за пределами России? Вы ведь часто гастролируете. Вы не чувствуете барьера? Я говорю не столько о языковом барьере, сколько о культурном. И чего вы ожидаете от лондонских гастролей?

Л.Д.: Мы действительно объездили все континенты, кроме, может быть, Антарктиды, и нигде не чувствуем ни малейшей стены непонимания. Путешествия театра обнаруживают, что мы гораздо больше, несравненно больше похожи друг на друга, чем это нам кажется. И все разделения культур удивительно, ужасающе условные понятия. В одних и тех же местах во всех странах смеются, в одних и тех же местах спектакля во всех странах плачут.

YURI BELINSKY/TASS

YURI BELINSKY/TASS

И, когда мы играем "Жизнь и судьбу" или даже "Братьев и сестер", вроде сугубо российский материал [спектакль МДТ "Братья и сестры" Лев Додин поставил по одноименному произведению "деревенщика" Федора Абрамова - АК], то, приходя к нам после спектакля, люди почти не говорят о российской истории. Гораздо больше говорят о себе самом, о своей истории.

YURI BELINSKY/TASS

YURI BELINSKY/TASS

"У нас то же самое" звучит так часто, что первое время мы удивлялись, когда мы играли "Стройбат", скажем, про довольно унизительное существование человека в Советской армии, и к нам приходили во Франции, или даже в Англии и говорили: "У нас то же самое". Мы были очень растеряны, потому что мы понимали, что не совсем то же самое. А потом я понял, что везде, в той же армии, так или иначе человек обезличивается, человек унижен. А более страшно он унижен, или менее страшно, для него разницы нет. Он унижен.

Кому будут непонятны страсть, любовь, голод, холод, несбывшиеся надежды, неудовлетворенные иллюзии и так далее? Это вечные библейские, человеческие темы.

Если речь идет о большой литературе - а мы занимаемся большой литературой, - то мне иногда кажется, что, когда мы играем, весь зал понимает по-русски. Я даже часто вижу, как многие перестают смотреть на экран, где идут титры, и просто слушают интонацию, музыку.

Театр же - это музыка, может быть, прежде всего. Втянутый в эту музыку человек начинает слышать то, что он даже не знает, что он может слышать. В этом и есть мощь театра, о которой слишком многие не подозревают.

А.К.: И последний вопрос. Наверное, наименее значимый. Хотите - не отвечайте. Некоторое время назад всех переполошили появившиесябыло в прессе сообщения о выявленных вокруг театра финансовых нарушениях. Вскоре было прояснено, что непосредственно творческой группы это не касается. Могли бы вы прояснить, в чем там дело, и повлияло ли это расследование на работу театра?

Л.Д.: Это не только творческой группы не касается, это и театра как такового тоже не касается. Было сделано неточное заявление в прессе. Речь идет о финансовых нарушениях при строительстве новой сцены театра, которое уже длится очень давно, и которое пока не слишком двигается.

ALEXANDER DEMIANCHUK/TASS

ALEXANDER DEMIANCHUK/TASS

Театр к строительству не имеет никакого финансового отношения, к счастью, так что это заблуждение, которое продлилось два часа, и все это забыто. Ни на репутации театра, ни на репутации каждого из нас пока, к счастью, это не отразилось.

Комментариев нет:

Отправить комментарий