Из теплых краев в теплые края: российская компания возобновила рейсы в Израиль

Билет в один конец - около 10 тысяч рублей.

Билет в один конец - около 10 тысяч рублей.

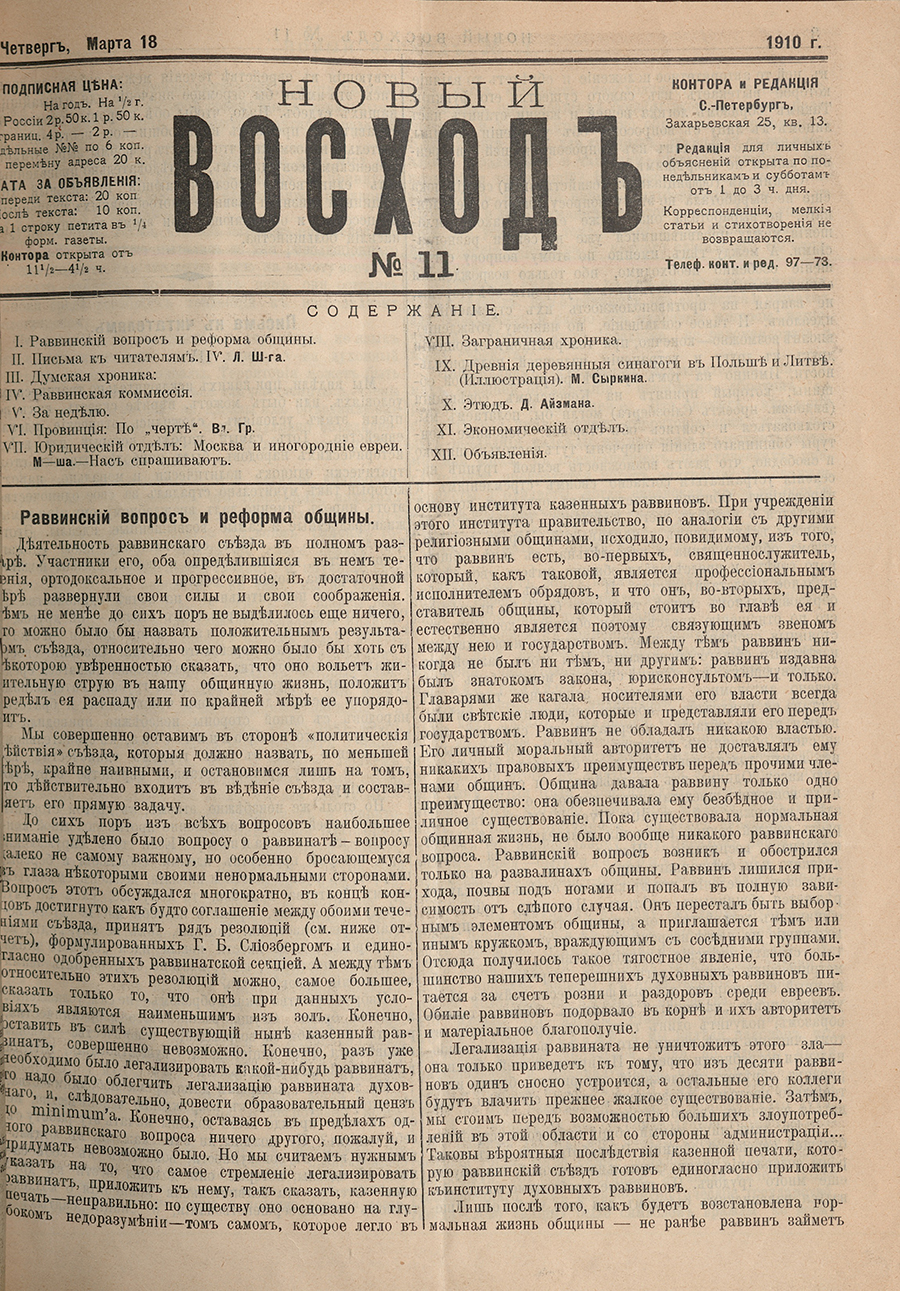

В 1910 году в петербургском журнале «Еврейский мир» (№ 15–16) было опубликовано небольшое интервью с рабби Шоломом‑Дов‑Бером Шнеерсоном — пятым главой Хабада.

Что привело хасидского наставника в столицу империи и почему журнал русскоязычной еврейской интеллигенции счел необходимым отправить к нему своего сотрудника для интервьюирования? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо вернуться на три царствования назад, во времена Николая I.

В отличие от ряда других стран, в Российской империи у евреев не было ни единого центрального руководства, ни религиозной иерархии. Каждая община была автономна и управлялась кагалом — небольшим правлением, обычно избираемым местными богачами. Кагал отвечал за уплату некоторых податей (прежде всего подушного налога, взимавшегося по принципу круговой поруки), сдачу рекрутов и принимал решения, регулирующие жизнь евреев.

(Примеры таких решений можно найти в «Книге кагала», опубликованной выкрестом‑антисемитом Яковом Брафманом; несмотря на одиозную репутацию публикатора, многие специалисты считают вошедшие в нее протоколы кагальных заседаний подлинными.)

Среди прочего кагал нанимал для общины раввина и заключал с ним договор. В этом документе, известном в еврейской традиции как ктав рабанут, подробно излагались права и обязанности последнего: какое денежное вознаграждение он должен получать за свои труды, сколько проповедей в год произносить, какими эксклюзивными правами обладать и т. д. Типичный контракт раввина выглядел так:

Рабби Шауль‑Зелиг, сын Меира <…> Мы обязуемся следовать его наставлениям. Он назначается на три года и будет получать жалованье в размере 5 рублей в неделю <…> До полудня он должен будет преподавать в синагоге. Он должен проповедовать дважды в год, в великую субботу и субботу покаяния. Рехаш: свадьбы — половину (платы); судебные решения — половину, разводы — по его усмотрению.

Он также имеет право быть сандаком на первом обрезании каждого месяца.

Фраза «обязуемся следовать его наставлениям» означала, что в своей общине раввин является высшим алахическим авторитетом. Разумеется, если дело казалось ему слишком трудным, раввин мог переадресовать вопрос более авторитетному знатоку Торы. Известны случаи, когда такие авторитеты сами оспаривали решения своих коллег, полагая их не соответствующими еврейским религиозным законам. Если местечко находилось в зоне влияния хасидского цадика, последнее слово принадлежало ему. Наконец, далеко не всякий раввин обладал достаточным авторитетом, чтобы заставить подчиниться местных влиятельных персон, особенно если от них зависело его жалованье. Однако теоретически решение раввина считалось окончательным и не предполагало права апелляции в каких‑либо вышестоящих инстанциях — которых, впрочем, и не было.

В сороковых годах XIX века русское правительство наметило широкую программу с целью преодоления еврейской «обособленности» и «сближения» евреев с христианским населением. (Впрочем, первый шаг в этом направлении был сделан еще в 1827 году, когда на евреев была распространена рекрутская повинность.)

Эта программа предусматривала постепенное обновление еврейского религиозного руководства, которое власти считали «невежественным» и «фанатичным». Был создан институт казенных раввинов, в чьи обязанности входило принимать присягу у евреев‑новобранцев, вести метрические книги записи, а в дни государственных праздников и тезоименитства императора произносить в синагоге патриотические проповеди. Также предполагалось, что казенный раввин станет духовным пастырем общины и будет «наблюдать, чтобы в общественном богослужении и обрядах веры были сохраняемы установленные правила; объяснять евреям законы их и разрешать встречающиеся в оных недоумения». Готовились кадры для нового еврейского «духовенства» в Вильно и Житомире.

В рамках этих реформ министром просвещения Уваровым была предложена идея создать Раввинскую комиссию — высший центральный еврейский религиозный орган, который станет служить апелляционной инстанцией, а также разбирать наиболее сложные и запутанные дела. Согласно закону, принятому в 1848 году, в обязанности комиссии входилo:

— рассмотрение и разрешение мнений и вопросов, относящихся к правилам и обрядам евр[ейской] веры и к действиям раввинов;

— рассмотрение дел о расторжении браков в таких случаях, когда сами раввины встретят неясность в законе или когда поступит жалоба на неправильное решение местного раввина;

— исполнение таких поручений, относящихся к роду ее занятий, кои министр внутренних дел признает нужным на нее возложить.

Комиссия должна была действовать при Министерстве внутренних дел, в состав которого входил Департамент духовных дел иностранных исповеданий, ведавший российскими мусульманами, иудеями, ламаистами и язычниками. Состав комиссии предполагался полувыборным: евреи черты оседлости избирали 32 кандидата, из которых министр внутренних дел отбирал шесть членов комиссии, одного из них он же назначал председателем.

Разумеется, этот закон позволял власти составить комиссию исключительно из угодных ей лиц, не являющихся в ее глазах «фанатиками» и, предположительно, сочувствующих идее «сближения». И министерство воспользовалось этим в полной мере, так что в результате в комиссии, названной «раввинской», оказалось только два раввина: Д. Оршанский из Полтавы и раввин местечка Биржи Шимель Меркель. Остальными членами комиссии стали одесский купец Бернштейн и врач Черользон из Остзейского края. Первое заседание комиссии состоялось в 1852 году, было рассмотрено десять дел, касающихся преимущественно бракоразводного права.

Изначально предполагалось, что Раввинская комиссия станет постоянным органом при министерстве. Однако на деле вышло иначе: за всю вторую половину XIX века комиссия собиралась всего пять раз — в 1852, 1857, 1861, 1879, 1893 годах, — естественно, каждый раз в новом составе. Как полагал известный еврейский общественный деятель, юрист Генрих Слиозберг, причин этому было две, политическая и финансовая:

Редкий созыв Раввинской Комиссии мог быть объяснен лишь тем, что министерство внутренних дел неохотно допускало представительство евреев, хотя бы даже в целях разрешения религиозных вопросов. Другое объяснение может быть найдено в том, что содержание Комиссии и сопряженные с работой ее расходы по проездам, оплата канцелярии и т. д. относились на счет коробочного сбора или, вернее, остатков коробочного сбора, которые находились в бесконтрольном распоряжении губернских правлений и министерства. Расходование сумм из этих было произвольным и меньше всего эти суммы шли на еврейские специальные надобности. Естественно было, что созывы Раввинской Комиссии происходили редко и таким образом остатки коробочных сборов не расходовались для этой цели.

Во всех комиссиях раввины были в меньшинстве, а тон задавали представители купечества и интеллигенции. К примеру, в 1857 году в нее были выбраны рижский раввин д‑р философии Нейман (председатель, впоследствии первый казенный раввин Петербурга), одесский купец Гурович, минский купец И. З. Раппопорт, кременчугский купец Членов и всего один раввин, вильничанин Яков Барит. В 1893 году раввинов в комиссии оказалось аж двое: проповедник виленской главной синагоги духовный раввин Цви‑Гирш Рабинович (председатель) и духовный раввин Белостока Самуил (Шмуэль) Могилевер (впоследствии один из лидеров и основоположников религиозного сионизма). Купцов в комиссии было трое.

Как нетрудно догадаться, в силу своего состава Раввинская комиссия пользовалась у традиционных евреев примерно таким же авторитетом, как и казенные раввины: многие из них имели лишь минимальное религиозное образование — как, например, будущий писатель Шолом‑Алейхем, с присущим ему юмором описавший свое избрание раввином в автобиографической повести «С ярмарки». Когда р. Шнеерсон заявил в интервью, что казенным раввином могут избрать «ветеринара», он совершенно не преувеличивал.

То есть авторитет Раввинской комиссии был практически нулевым. Соответственно, ни выборами в комиссию, ни ее работой религиозное еврейство России почти не интересовалось.

Однако созванная в 1910 году последняя Раввинская комиссия, о которой говорится в публикуемой ниже статье, это уже несколько иная история.

Прежде всего инициатива созыва комиссии в данном случае во многом возникла снизу, причем со стороны ортодоксального руководства. Разговоры на эту тему начались еще в годы первой русской революции 1905–1907 годов, когда раввины, наряду с другими подданными империи, смогли воспользоваться новыми правами, дарованными Манифестом 17 октября 1905 года. Новые законы позволяли общественным организациям созывать всероссийские съезды. Соответственно раввины начали планировать проведение такого съезда с целью обсудить накопившиеся в русском религиозном еврействе проблемы.

В сентябре 1908 года раввин Ицко Гиршович Любинский подал в Министерство внутренних дел официальную просьбу разрешить созвать в Вильно совещание с участием двадцати пяти раввинов. Всячески подчеркивая благонамеренный характер предполагаемого мероприятия, раввин писал, что одной из его задач станет сохранение «веры и религии» у еврейской молодежи, которая, как сетовал раввин, забыла Б‑га и в результате практически поголовно подпала под влияние революционной агитации.

В составленном Любинским списке предполагаемых участников фигурировали как хасиды, так и митнагеды. Удивляться здесь нечему: говоря языком Шекспира, «и злая тварь милей пред тварью злейшей»: перед лицом новых врагов и вызовов лидерам традиционного еврейства пришлось забыть о прежних распрях.

Прежде чем одобрить прошение, министерство разослало губернаторам предписание дать характеристику раввинам, упомянутым в списке Любинского. Местные власти характеризовали их наилучшим образом. Так, гродненский губернатор сообщал, что 61‑летний раввин Хаим‑Йосеф Соловейчик (выдающийся талмудист, проживавший в Брест‑Литовске) ни в какой политической деятельности не участвует и известен безукоризненным поведением. Одесский губернатор сообщал, что местный духовный раввин Гальперин отправляет свою должность уже тридцать один год и пользуется огромным влиянием среди евреев. Аналогичные донесения были посланы и из других мест; некоторые губернаторы особо подчеркивали, что «подведомственные» им раввины придерживаются консервативных благонамеренных взглядов. «Подкачал» только кременчугский духовный раввин: как сообщил полтавский губернатор, тот участвовал в работе местной сионистской организации.

Тогдашний премьер и министр внутренних дел Петр Столыпин относился к общественным организациям с большим подозрением и, вопреки действующим законам, крайне неохотно разрешал проведение съездов и совещаний. Однако верноподданные заверения Любинского и отчеты губернаторов сделали свое дело, раввинское совещание было дозволено.

В 1909 году в Петербурге собралась группа из тридцати одного раввина — даже больше, чем просил Любинский. Председателем был избран петербургский духовный раввин Давид‑Тевель (Тувий) Герцелевич Каценеленбоген, потомок великого пражского раввина р. Йеуды‑Ливы бен Бецалеля. Совещание открылось торжественным богослужением в Петербургской хоральной синагоге, которое вел выдающийся кантор Звулун Квартин. Службу начали с молитвы за царя, а затем хор исполнил гимн «Боже, царя храни». Словом, верноподданный характер мероприятия был продемонстрирован с максимальной убедительностью.

Повестка совещания была вполне традиционной: бракоразводное право, кашрут, статус духовных раввинов, религиозное воспитание молодежи. Вместе с тем раввины обсудили тактику предстоящих выборов в Раввинскую комиссию. Этот же вопрос обсуждался и на другом раввинском совещании, созванном в Варшаве.

Таким образом, когда правительство объявило о созыве Раввинской комиссии и проведении выборов, ортодоксальный лагерь уже был мобилизован, готов к борьбе и немедленно начал избирательную кампанию. Как писала тогдашняя еврейская пресса, раввины и проповедники призывали голосовать только за ортодоксов — мотивируя это тем, что пусть раввины и бессильны, когда речь идет о достижении еврейского равноправия, когда дело касается сугубо религиозных вопросов, только они способны достичь результатов.

Кроме того, ортодоксы могли рассчитывать на благосклонность местных властей и самого Столыпина. Петр Аркадьевич не был антисемитом и даже предлагал отменить или смягчить часть дискриминационных антиеврейских законов. (Эта инициатива была заблокирована Николаем II, начертавшим на соответствующем журнале Совета министров: «Несмотря на самые убедительные доводы, внутренний голос твердит, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала».) Вместе с тем Столыпин не мог не знать об активнейшем и массовом участии «просвещенных» евреев как в освободительном, так и в революционным движениях. Так что неудивительно, что на еврейской улице он предпочел сделать ставку на их идеологических противников, не участвовавших в стачках, демонстрациях и беспорядках. Власти на местах были с этим полностью согласны. Так, одесский губернатор Толмачев, человек весьма правых взглядов, покровительствовавший местным черносотенцам, писал министру, что, по его мнению, Одессу в комиссии непременно должен представлять ортодокс. Толмачев даже принял одесского раввина и будущего члена комиссии Полинковского, посетовал на упадок религиозности у одесских евреев и высказал пожелание, чтобы старое религиозное еврейство укрепило «религиозный дух» своих городских соплеменников.

К 1910 году в России сформировалась достаточно многочисленная прослойка национально настроенных светских еврейских интеллигентов и активистов самых разных взглядов: сионисты, территориалисты, автономисты, диаспорные националисты, социалисты‑бундовцы. Эти группы издавали несколько газет и журналов на иврите, идише и русском. Одним из таких изданий и был русско‑еврейский журнал «Еврейский мир», выходивший в Петербурге с января 1909‑го по май 1910 года и выражавший взгляды преимущественно этих еврейских активистов — носителей либеральных или умеренно‑социалистических взглядов, сторонников еврейской автономии и национальной жизни в диаспоре (впрочем, в редакции был и один сионист — С. Е. Вейсенберг).

После подавления первой революции на еврейской улице наблюдался даже прилив творческих сил: торжество «реакции» и отсутствие перспективы дальнейших либеральных преобразований заставили некоторых еврейских деятелей обратиться к общественной и культурной работе: примером может служить сотрудник «Еврейского мира» литератор Ан‑ский (Раппопорт), который в 1905‑м тесно сотрудничал с эсерами и Гапоном.

Однако к выборам в Раввинскую комиссию эти общественные деятели подошли спустя рукава. Как сетовал сионист Владимир Темкин, еврейская интеллигенция отнеслась к комиссии с «полнейшим равнодушием», поскольку считала, что там будут обсуждать исключительно «несколько узких вопросов семейного права». Поэтому, в то время как ортодоксы печатали и раздавали брошюры и вели бурную агитацию, еврейская интеллигенция занималась «внутренними вопросами».

Помимо того, прогрессивную еврейскую общественность подвела инертность мышления. Как писал публицист А. Давидсон, еврейская интеллигенция привыкла, что раввины‑традиционалисты в политике и общественной жизни не участвуют. Поэтому появление мощного «клерикального движения» оказалось для нее полной неожиданностью.

В результате впервые в истории Раввинской комиссии «прогрессивные силы» потерпели на выборах поражение. Им удалось провести только одного своего кандидата — киевского юриста Моисея Савельевича Мазора (сотрудничавшего с «Еврейским миром», его статья «Поляки и евреи» вышла в том же номере журнала, что и интервью с рабби Шнеерсоном). Все остальные члены комиссии оказались ортодоксами: духовный и общественный раввин Кишинева Лейб Цирельсон (председатель); духовный раввин Брест‑Литовска Хаим Соловейчик, духовный раввин Вильны Хаим‑Ойзер Гродзенский, общественный и духовный раввин Шмуль Полинковский, духовный раввин Нежина Мендл Хейн и, наконец, пятый глава Хабада рабби Шолом‑Дов‑Бер Шнеерсон из Любавичей. Переводчиком и секретарем комиссии назначили ученого еврея при Департаменте духовных дел рабби Моисея Крепса, бывшего главного раввина еврейских земледельческих колоний Херсонской губернии.

Рабби Шнеерсон не был новичком в общественной жизни. В 90‑х годах XIX века он деятельно противостоял планам Общества для распространения просвещения между евреями в России и его руководителя барона Гинцбурга создать сеть современных еврейских школ. В годы Русско‑японской войны стал организатором кампании по снабжению еврейских солдат мацой. Рабби Шнеерсон, безусловно, не был «реакционером»: известно, что он горячо приветствовал Февральскую революцию. Однако он никак не мог сочувствовать еврейским революционерам и радикалам, в большинстве своем безбожникам и вольнодумцам. Так что его избрание в комиссию можно считать закономерным.

Как показали последующие события, те, кто не придавал значения выборам в комиссию, оказались правы. Раввинская комиссия заседала чуть больше месяца, со 2 марта по 4 апреля 1910 года. На заседаниях было рассмотрено тридцать три дела, из которых двадцать три касались бракоразводного права: «По жалобе Цалеля Гутмана Гиндина на раввина Кагана за неправильное совершение обряда бракосочетания над несовершеннолетним сыном просителя без согласия родителей и без истребования от него надлежащих документов, а также по общему вопросу о том, какие вообще документы раввин должен требовать от лиц, вступающих в брак»; «по жалобе Эльки Рабинович на б. Херсонского раввина Погорельскаго и его помощника, за неправильное расторжение ее брака с мужем, без ее ведома и согласия»; «по жалобе мещанина Пеккера на раввина Перельмана за отказ развести с женой ввиду ее бесплодия» и т. д. Остальные решения касались вопросов еврейских кладбищ и погребения, текста еврейской присяги (раввины потребовали исключить из нее фразу, оскорбительную для евреев и их религии) и написания еврейских имен в официальных документах.

Едва ли не единственное обсуждение, имевшее общенациональный характер, было связано с вопросом, вносить ли в еврейские метрические книги имена младенцев мужского пола, если родители отказались их обрезать. Большинство членов комиссии, включая р. Шнеерсона, выступили против:

По действующим узаконениям метрические книги, составляя у евреев с одной стороны акты, удостоверяющие гражданское состояние лиц, являются с другой стороны также и актами, удостоверяющими принадлежность каждого лица к тому или другому исповеданию. При таких обстоятельствах отказ родителей, без законных причин, от совершения над их младенцами обряда обрезания свидетельствует о явном пренебрежении с их стороны к одному из основных законов еврейской религии, и потому раввин не должен и не имеет права вносить в еврейские метрические книги акты о рождении таких младенцев как не принадлежащих к еврейскому исповеданию. По приведенным соображениям названные шесть членов Раввинской Комиссии пришли к заключению, что вопрос о том, обязан ли раввин записать в метрические книги акт о рождении младенца мужского пола, если родители, без указания законных причин, не желают совершить над ним обряда обрезания, подлежит разрешению в отрицательном смысле.

Впрочем, даже эта резолюция носила лишь рекомендательный характер, окончательное же решение было оставлено «на усмотрение министра внутренних дел». Никаких других принципиальных решений принято не было, никаких изменений в еврейской политике после роспуска комиссии не последовало. Однако знать это заранее было нельзя, тем более что члены комиссии удостоились приема Столыпина. Поэтому представители передовой еврейской общественности, судя по всему, всерьез опасались, что раввины о чем‑то договорятся с «реакционными» властями — например, о том, что русская полиция будет принуждать еврейских лавочников соблюдать субботу. (Как иначе объяснить слова р. Шнеерсона, что он никогда не станет прибегать к помощи полиции, чтобы по субботам еврейские лавки были закрыты? Очевидно, такой вопрос был ему задан, хотя и не вошел в опубликованный текст интервью.)

Кроме того, представители прогрессивной общественности всерьез опасались, что раввины убедят правительство ликвидировать институт казенных раввинов и передать соответствующие полномочия раввинам духовным. Такое решение стало бы ударом по непосредственным интересам еврейской интеллигенции: должность казенного раввина некоторые — например, тот же сионист Темкин — считали удобной площадкой для реализации своих общественных планов и амбиций (а также источником стабильного заработка). Здесь их опасения были куда более обоснованными: р. Шнеерсон решительно заявил, что «институт казенных раввинов должен быть уничтожен».

Таким образом интервью с рабби Шнеерсоном (и другими членами комиссии), похоже, было не просто журналистикой. Создается впечатление, что прогрессивная общественность проводила своего рода разведку: столичные интеллигенты пытались понять, о чем раввины договорились (если договорились) с правительством — и какие неприятности и репрессии могут за этой договоренностью последовать.

Несколько слов об интервьюере, скрывшемся под псевдонимом Sadagoraer. С рабби Шнеерсоном беседовал не рядовой репортер, а сам Арон Филиппович Перельман (1876–1954), один из руководителей «Еврейского мира», известный публицист, общественный деятель и книгоиздатель, последний владелец знаменитого издательства «Брокгауз‑Ефрон».

В 1940‑х годах он написал интереснейшие воспоминания, которые были изданы только посмертно, в 2009 году (Перельман остался в СССР). Среди прочего он вспоминал, как в 1910 году брал интервью у рабби Шнеерсона:

В 1910 году в Петербурге состоялся раввинский съезд, на котором любавичский цадик возглавил крайних ортодоксов. Г. Б. Слиозберг, лидер прогрессивной части съезда, по существу занимал самую реакционную позицию. Редакция «Еврейского мира», членом которой я тогда был, боровшаяся против позиции Слиозберга и его друзей, по моему предложению решила провести беседу с представителями ортодоксии и показать, что прогрессисты занимают гораздо более реакционную позицию, чем ортодоксы. Решено было, что я должен отправиться к цадику для беседы. Свою беседу я, под псевдонимом, опубликовал в журнале, и одесский раввин Полинковский, который участвовал в съезде и жил на одной квартире с цадиком, рассказал отцу, что видел меня у цадика. Узнав об этом, отец написал мне: «Я очень рад был узнать, что ты сподобился лицезреть его святейшество». А моей сестре Соне, жившей с ним до его последнего дня, выразил недовольство, что она ему о таком событии ничего не рассказала и не прочла ему эту статью.

К сожалению, мемуары Перельмана мало известны и почти не цитируются, хотя содержат множество интересных фактов и зарисовок дореволюционной и пореволюционной еврейской жизни. Вот лишь один пример, относящийся к событиям первых лет советского Петрограда:

Наиболее красочной фигурой из всех членов фабкома был наш старый рабочий Гордон, проработавший у нас чуть ли не с первого дня основания издательства <…> Большевизм Гордона не мешал ему соблюдать еврейские религиозные обряды, молиться ежедневно до ухода на работу, соблюдать еврейский религиозный ритуал в еде и не употреблять блюда, которые не дозволяется употреблять по еврейскому закону или обычаям. [В типографии он много лет работал как метранпаж и пользовался любовью всех своих товарищей. Молодых товарищей‑евреев он укорял за то, например, что они не соблюдают еврейские ритуалы в еде.] По большим еврейским праздникам Гордон, как и большинство немолодых еврейских рабочих, не являлся на работу. А работал он, как и весь наборный цех, сдельно. Но даже и по субботам он — с моего разрешения — приходил лишь после молитвы в синагоге, где молился с «первым десятком» таких же, как и он, спешивших на работу <…>

Когда я ему как‑то рассказал, какой религиозный у меня был отец, он на второй день, не дождавшись конца работы, во время обеденного перерыва пришел ко мне и, улучив время, когда у меня никого не было, с волнением сказал: «Вы не сердитесь на меня, вы знаете, что я вас люблю и уважаю, но я вчера весь вечер думал, как же вы — сын такого отца — не посещаете синагогу даже в «страшные дни» Нового года и Судного дня? А вы и «священный язык», язык наших молитв знаете, и еврейскими [делами] интересуетесь и занимаетесь. Вы меня извините, но, по‑моему, вы неправильно поступаете и хотя бы в «страшные дни» вам следовало бы посещать синагогу». Таков был этот милый, сердечный «большевик» времен воинственного безбожничества.

Пользуясь случаям, искренне рекомендую всем читателям «Лехаима» эту замечательную книгу.

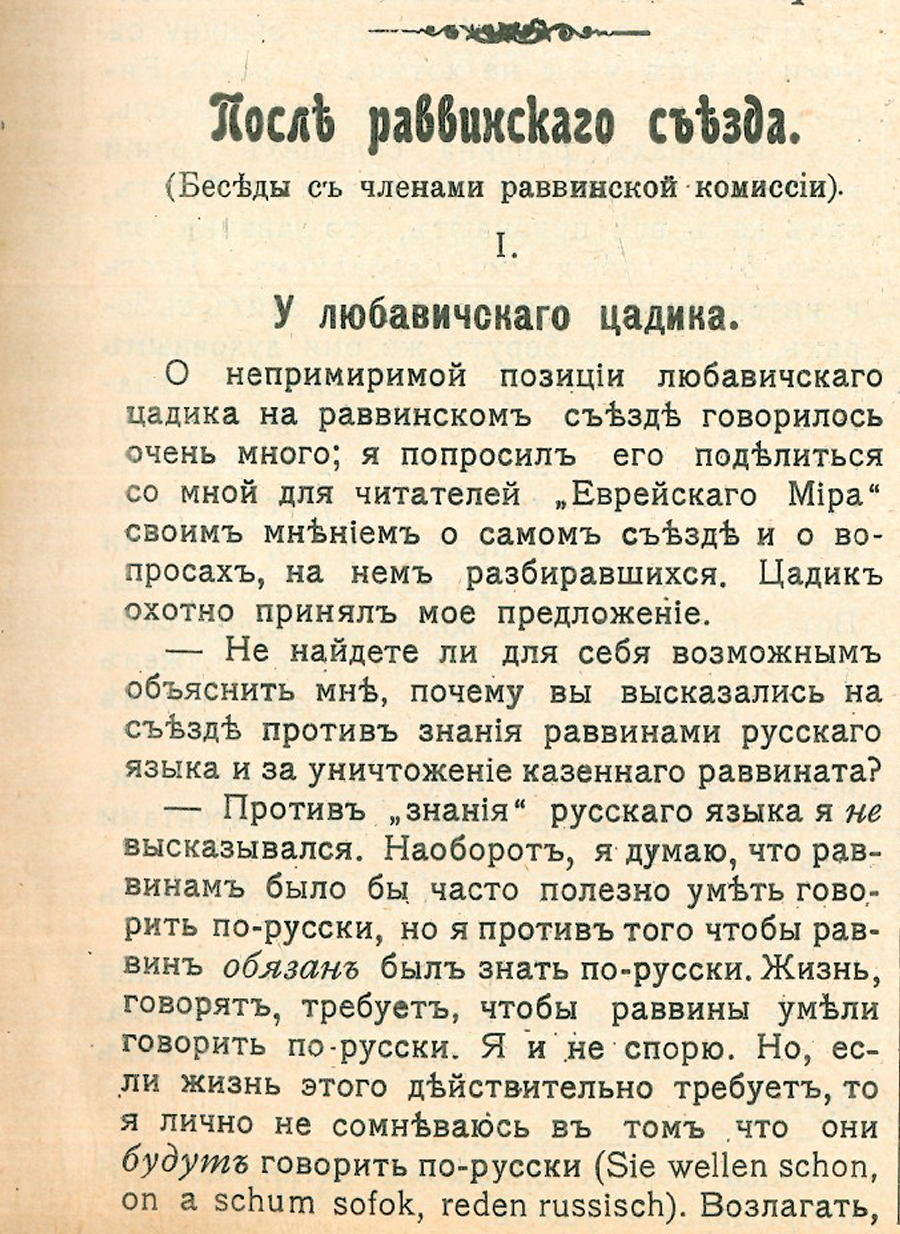

О непримиримой позиции любавичского цадика на раввинском съезде говорилось очень много; я попросил его поделиться со мной для читателей «Еврейского мира» своим мнением о самом съезде и о вопросах, на нем разбиравшихся. Цадик охотно принял мое предложение.

— Не найдете ли для себя возможным объяснить мне, почему вы высказались на съезде против знания раввинами русского языка и за уничтожение казенного раввина?

— Против «знания» русского языка я не высказывался. Наоборот, я думаю, что раввинам было бы часто полезно уметь говорить по‑русски, но я против того, чтобы раввин обязан был знать по‑русски. Жизнь, говорят, требует, чтобы раввины умели говорить по‑русски. Я и не спорю. Но если жизнь этого действительно требует, то я лично не сомневаюсь в том, что они будут говорить по‑русски (Sie wellen schon, on a schum sofok, reden russisch.) Возлагать, однако, на них обязанность учиться русскому языку, это я считаю недопустимым. Я полагаю, что вопросы о том, чтобы раввин умел говорить по‑русски, должны решаться лишь практически, принципиально я ни в коем случае не могу дать утвердительный ответ; принципиально я ничего не могу иметь против того, чтобы раввин и не знал русской азбуки, ибо к непосредственным обязанностям раввина, возлагаемым на него еврейской религией, русский язык не относится.

— Вы знаете, в еврейской прессе писали, что вы не признаете евреем того, кто занимается изучением русского языка?

— Это, конечно, сущая ложь. Ничего подобного я не говорил. Я говорил, что изучение русского языка оторвало бы раввина от его непосредственных занятий, что это может его увлечь дальше границ необходимости и нарушить его равновесие. Когда мне на это возражали, что раввин должен уметь произносить проповеди в синагоге по‑русски, я ответил, что еврейский раввин должен свои проповеди читать по‑еврейски и что каждый еврей должен понимать по‑еврейски.

Мы перешли к вопросу о едином духовном раввине.

— Институт казенных раввинов должен быть уничтожен, заявил мне мой собеседник. В этом вопросе все согласны. Что за смысл имеет казенный раввин? Это и унизительно для духовного раввина, и вредно для всего дела. Представительство должно перейти от казенного раввина к духовному. Не может дальше продолжаться, чтобы духовный пастырь числился помощником какого‑то чиновника, чтобы представителем общины выступал большею частью чуждый еврейству казенный раввин, а не авторитетный в еврействе духовный раввин. Да, я думаю, что и в самой общине духовный раввин всегда будет пользоваться большим влиянием, чем казенный, и не только в ортодоксальных кругах, но и среди интеллигенции. Судите сами, каким влиянием может пользоваться у интеллигенции недоучка, окончивший 4 класса гимназии, — абсолютно никаким. Другое дело раввин, являющийся и ученым, и благочестивым евреем, — к нему каждый, пусть сам даже неверующий, отнесется с уважением. Духовный раввин может и должен быть общественным деятелем. Он должен принимать участие во всех общественных делах и представлять евреев вовне.

— Хотя вы говорите, что раввин должен быть общественным деятелем, позвольте вас спросить, из каких соображений вы исходите: считаете ли вы, что теперь такое время, когда каждый еврей, и влиятельный еврей в особенности, должен заниматься общественными делами, или вы хотите, чтобы раввин занимался общественными делами, потому что религия находится теперь в упадке и раввин должен стоять на страже и воспользоваться своим общественным влиянием для ограждения религии.

— Да, я, конечно, прежде всего хочу, чтобы раввин влиял на то, чтобы все происходило согласно духу святого учения (beruach ha’tora ha’kdoscha), ответил мой собеседник. — И, посмотрев на меня, прибавил: — Само собою понятно, я хочу также, чтобы раввин занимался общественными делами ради самих этих дел, стараясь принести им побольше пользы.

— Ну а правительство, как вы думаете, поможет раввинам в деле защиты религии? Ведь правительство также заинтересовано в том, чтобы евреи остались религиозными и не прониклись «новым духом». Вот ваши интересы совпадают и, при известных условиях, вы, можете быть, могли бы предпринять совместные шаги.

Должно быть, мой собеседник уже был подготовлен к такому вопросу и ждал его. Как только я начал говорить, он насторожился, и не успел я закончить последнюю фразу, как он меня прервал.

— О нет! Ни о чем подобном я никогда не помышлял. Я знаю, мне приписывают такие планы, но, уверяю вас, никто из нас не думает насаждать религию при помощи полиции. Если, скажем, у меня в местечке евреи открывали бы лавки по субботам, я бы никогда не прибег к помощи полиции, чтобы их закрывать, да и правительство, уверяю вас, вовсе не склонно вступать с нами в союз. В этом вы глубоко ошибаетесь. Ну а позвольте узнать ваше мнение о раввинате? — обратился ко мне цадик.

Я его ознакомил с позицией, которую занял «Еврейский мир» по данному вопросу, объяснил ему, что и по моему личному мнению знание русского языка не обязательно для духовных раввинов, но, с другой стороны, я считаю, что и общественная деятельность не принадлежит к функциям раввина. Раввин как человек и как еврей может, конечно, заниматься и общественными делами, но как раввин он должен заниматься исключительно религиозными делами. Вот здесь, прибавил я, мне кажется, у вас есть противоречие: с одной стороны, вы хотите держать раввина вдали от мирского влияния, а с другой — вы его втягиваете в мирские дела; согласитесь, что, если раввин вмешивается во все общественные дела, тогда мы уже к нему подойдем с другими требованиями, тогда интеллигенция не может ведь оставить выборы раввина в руках ортодоксальной части населения, тогда она уже выставит своего кандидата и постарается его провести. Выгодно ли это для вас?

Цадик недоверчиво посмотрел на меня.

— Что же, вы действительно думаете, что выборы раввина, как и всякие религиозные вопросы, должны решаться ортодоксальной частью общины и интеллигенты не должны в эти дела вмешиваться?

Я поспешил объяснить моему собеседнику, что я действительно полагаю, что в религиозные вопросы может вмешиваться лишь тот, кто действительно религиозен.

— Но интеллигенты ведь вмешиваются теперь во всякую мелочь религиозной жизни, заставляют, например, нас строить микву так, как им это хочется, хотя они сами совершенно не пользуются ею.

— Я и считаю это неправильным, но для того, чтобы вы могли против этого бороться, вы должны отказаться от желания сделать раввина представителем всех евреев. Мирские дела сами по себе, а религиозные сами по себе.

Цадик призадумался, а потом, как бы рассуждая сам с собой, сказал: нет, я ничего не имею против того, чтобы в выборах раввина участвовали все, и интеллигенты в том числе, а вот общину с ними вместе я бы не хотел устроить. Видите ли, пояснил он мне свою мысль, при выборах раввина больших трений между ортодоксами и раввинами не будет, так как все признают, что раввин должен быть набожным человеком. Пусть и интеллигенты участвуют в этих выборах, ведь не изберут же они духовным пастырем ветеринара, как они это делают при выборах казенного раввина; другое дело при решении частных религиозных вопросов—там они будут настаивать на своем и проведут то, что они хотят, поэтому я и против единой общины. Вот пример из жизни петербургской еврейской общины: недавно здесь нужен был раввин, и что же—избрали вполне благочестивого и ученого мужа, а года два назад нужна была миква, и сколько пришлось возиться с вашими интеллигентами из‑за этого!

— А если интеллигенты навяжут вам нежелательного раввина?

— Что же, ортодоксальной части населения придется тогда избрать себе другого раввина.

— А представительствовать кто из них будет?

— Это решится на месте.

Наша беседа слишком затянулась. Я попрощался и ушел.

Через несколько минут сын цадика сообщил мне по телефону, что отец просит заехать еще на несколько минут, так как ему необходимо повидаться со мной до отъезда.

— Вы мне простите, что я вас обеспокоил, — встретил меня цадик, — но, видите ли, у меня абсолютно нет дипломатических способностей, и я боюсь, как бы я недостаточно осторожно выражался в нашей беседе о представительских функциях раввина. Когда я говорю об общественной деятельности раввина, я имею в виду работу внутри еврейства — внешнего же представительства я не особенно добиваюсь. Вообще, я хочу, чтобы все делалось по совету раввина, но вовсе не самим раввином (Beazath ha’rab, abol lo al jedeha’rab). Пусть другие представительствуют, но пусть они явятся выразителями мнений раввина. Это я бы просил вас иметь в виду при передаче нашей беседы.

Я успокоил своего собеседника; быть может, и не будучи особенно искусным дипломатом, он все‑таки, как мне кажется, в достаточной мере обладает этими способностями — и, уверив его, что я понял его вполне правильно, я еще раз попрощался с ним.

Продолжаем совместную с проектом «Земелах: советские еврейские эго-документы» серию публикаций, представляющую некоторые из новых поступлений в корпус. Журнальная публикация рассказывает об источнике и его авторе и содержит комментированные фрагменты текста; полный текст читайте на Zemelah.online.

Автор публикуемых ниже текстов — Хана Кагана (1.02.1875–13.02.1940) — не известный литератор и не героиня исторических событий, ее имя не найти ни в библиотеках, ни в сети интернет, да и само оно менялось в зависимости от времени и обстоятельств. Ентой‑Ханой нарекли ее в 1875 году родители, девичьи имя и фамилия — Ента Шефтель — встречаются в официальных документах, подтверждающих ее поступление в Киевское зубоврачебное училище Гринберга в 1899 году и ее бракосочетание в 1902‑м. Впрочем, уже в этот период в семье ее звали Анной и уменьшительными производными этого имени, жених и муж чаще всего называл ее Анюсей, а для общественного пользования оставалось имя Хана, которое окончательно утвердилось в сочетании с фамилией мужа — Хана Кагана при поселении семьи в Эрец‑Исраэль в 1923 году. Эти пертурбации имени автора от распространенного на идише — Ента через адаптированное русским языком — Анна к танахическому — Хана свидетельствуют о смене ею культурных предпочтений.

Ниже представлены фрагменты различных эго‑документов Ханы Кагана, включающие все их жанровые разновидности: письма, дневники и воспоминания. Дочь еврейского издателя, комментатора традиционных текстов и владельца типографии в Бердичеве Хаима‑Якова Шефтеля (1845, Витебск, — 1906, Киев) и Бейлы Евновны Шефтель (урожденной Хургиной; около 1846 — после 1910), взявшей в свои руки управление типографией после смерти мужа, Хана получила обстоятельное, по‑видимому домашнее, образование и владела по меньшей мере тремя языками: идишем, ивритом и русским. Ее разговорным языком в детстве был идиш, в то же время она прекрасно знала русскую литературную классику и современных ей писателей и писать предпочитала по‑русски, сформировав в результате обширное и значимое эпистолярное наследие, при этом свободно читала на иврите как книги, так и письма мужа — Авраама Кагана (в русских документах Каган, реже Коган; 1.02.1875, Скоморохи, близ Житомира, — 20.02.1946, Тель‑Авив), ивритоязычного еврейского историка и блестящего переводчика еврейских апокрифов с греческого на иврит. Судя по сохранившимся письмам и дневникам, она входила в ту социальную группу позитивистски настроенной «русско‑еврейской интеллигенции», которая сформировалась к концу XIX века и, отдаляясь от религии, сохраняла на протяжении многих лет приверженность как еврейской, так и русской культуре.

Тематика ее писем чрезвычайно разнообразна и отражает как бытовую сторону жизни, так и ее наблюдения, увлечения, размышления, переживания и воспоминания. Среди прочих тем в ее письмах разных лет и в дневниках 1922 года нашли отражение ее личное отношение к традиционной еврейской свадьбе и характерные для ее круга новые тенденции, разрушающие традиционные каноны. Мы выбрали для публикации тексты Ханы, посвященные именно этой теме, написанные в разные годы и по различным поводам, — от полных непосредственности и живого чувства писем молодой девушки к своему возлюбленному 1902 года до описания традиционной еврейской свадьбы в 1937 году, в котором ирония сочетается с антропологической точностью.

Эго‑документы Ханы Кагана оказались сегодня в двух архивных учреждениях Израиля — Центральном архиве истории еврейского народа и архиве Национальной библиотеки, в каждом из которых сформирован отдельный фонд Авраама Кагана из документов, полученных от его внука Бенциона Кагана. В этой публикации использованы тексты Ханы из обоих архивов.

Доверяя читателям, мы публикуем без какой‑либо литературной обработки фрагменты писем и дневников, предназначенных Ханой для узкого круга ее родных. Сохраняя стиль и синтаксис автора, публикатор раскрыл сокращения и исправил отдельные орфографические ошибки в соответствии с современными орфографическими нормами.

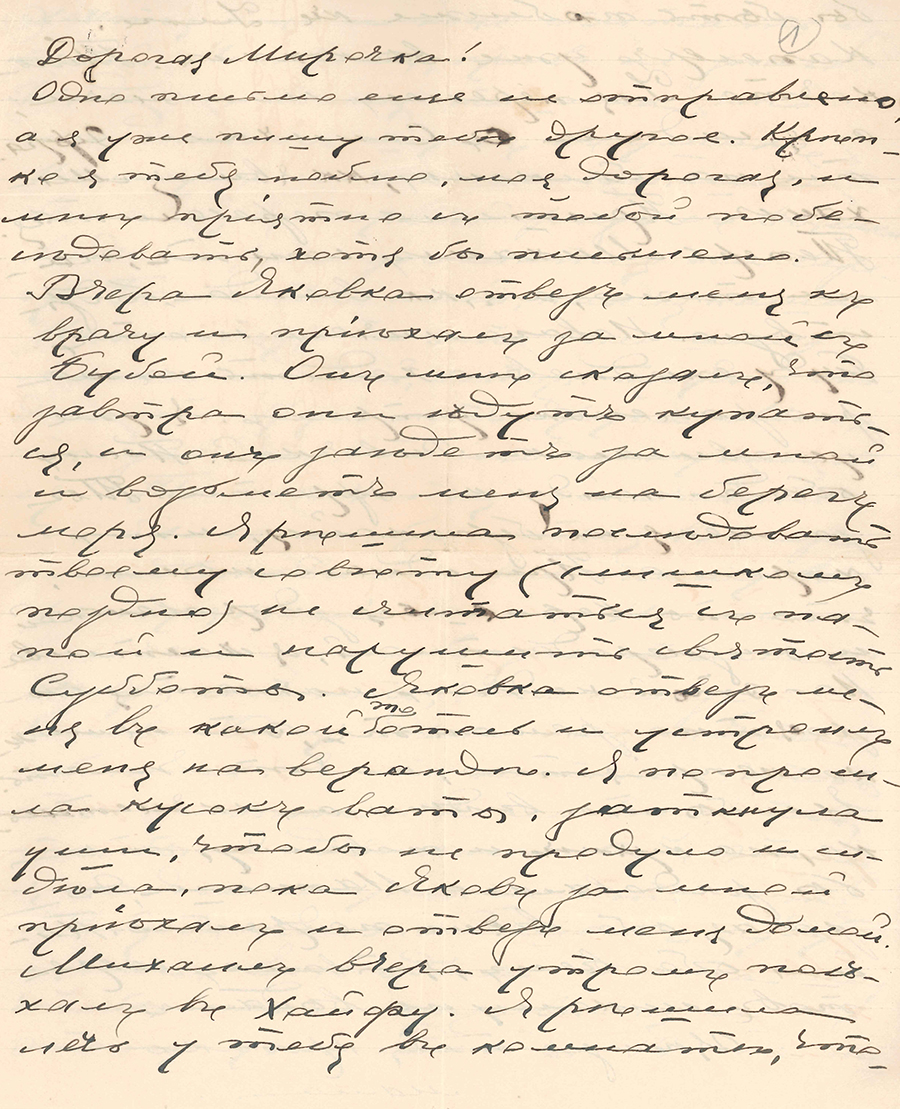

Дорогая Мирочка! <…>

Дела давно минувших дней: <…> Бердичев, грязная платформа, суетливая публика, серый пасмурный день. Я ищу между встречающими дорогих мне родных, и не вижу их. Слышу возглас «вот она», я выскакиваю из вагона (тогда я это могла легче сделать) и через несколько минут я поочередно попадаю в объятия то Зиночки , то детей. Марк галантно пожимает мне руки. Нас со всех сторон обступают балагулы , каждый тащит что‑нибудь из багажа, чтобы завербовать нас. Все они знают дядю Марка и Зину. Начинается между ними спор, чуть ли не переходящий в драку. Наконец один из многих забирает, или, вернее, отбивает у других багаж и мы, сопровождаемые проклятиями и ругательствами, усаживаемся в «фаэтон» , на который еле взбираемся, так высоки подножки. Лошади еле волочат ноги, колокольчик уныло позвякивает, извозчик хлещет кнутом и каким‑то, ему одному понятным выкриком, подбадривает лошадей. «Фаэтон» подпрыгивает, и каждый раз мы рискуем вывалиться.

Приехали, заходим в дом. У тети Зиночки барская, хорошо обставленная квартира. Тепло, уютно и так приветливо <…>, а ласка и любовь, которые тебя окружают, так наполняют радостью все твое существо, что все остальное кажется лишним. К детям приходили товарищи и наполняли дом веселым говором и смехом. Приходили и гости, обычно по пятницам, но это был тошнотворный элемент. Разговоры большей частью велись скучные, нудные: у кого варенье вышло лучше, какое новое печенье изобрела хозяйка и т. д. Немудрено, что варенье всегда было удачное: для этого имелись женщины, которые назывались «варильщицы» в переводе на русский язык. И сколько его варилось — этого всякого варенья. Оно стояло, перевязанное восковой бумагой, поверху которой накладывали еще и белую с надписями и обозначением времени, когда тот или иной сорт увидел свет божий. Оно стояло годами, плесневело, засахаривалось, часто его выбрасывали, и все‑таки каждый год варили новое. Сплетнями тогда не занимались, событий на романтической подкладке не было. Семейные устои были прочны, а если с одним из наших знакомых (царство ему небесное) случился грех, то он был притча во языцех, и о нем уже сплетничать не приходилось. Посидят, бывало, такие гости, хозяева начинают позевывать, посматривать на часы, и они расходятся. Но к дяде приходили гости поинтереснее — сионисты, общественные деятели, — говорили, спорили, и вечер проходил незаметно. Ни театра, ни кино в Бердичеве не было. Приходили соученики детей, играли на рояле, на скрипке и пели. Выходили мы и погулять на шоссе — дорогу, ведущую на вокзал.

Дядя Марк поехал в Житомир по делу. Когда он вернулся, он рассказал, что познакомился с одним ученым, которого пригласил приехать к нам погостить. Я это пропустила мимо ушей. Я получила из дому письмо, что бабушку оперировали, она нуждается в уходе, и меня просят приехать. Я стала собираться в дорогу. Мы вытащили все вещи в столовую и стали укладываться. Вдруг — звонок. Открывается дверь, и на пороге появляется, кто бы ты думала? Папа . Высокий с черной окладистой бородой, в пальто песочного цвета, в руках зонтик, с которого струится вода. Вошел, представился и с места в карьер «что это за вещи?». Я говорю «уезжаю», а он — «останьтесь». Я, конечно, осталась. Пообедали, он подходит к тете Зине и говорит: «Я еще никогда не ночевал в гостиницах, я останусь у вас». Тетя любезно согласилась. И так он прожил у нас десять дней. Он не уходил, а я не уезжала. Потом он уехал в Житомир, а я в Киев. Год у нас велась переписка. Сначала мы были на вы, потом перешли на ты. Интересно, как по переписке у нас росло и крепло чувство. Кончилось это ты уже знаешь чем. Вечером дня свадьбы папа заявил, что он хочет спать, растянулся на столе, а я осталась занимать гостей. На другой день мы уехали в Житомир, и вот ввели в семью чужую. Но об этом в другой раз…

Дорогой мой Авраам!

Помню ли я тот вечер у Зины, когда я читала вслух, а ты слушал? Помню ли я? А что же? Конечно, помню и даже снова переживаю все то, что чувствовала тогда. А чувствовала я тогда всю чарующую силу любви, счастье любить и быть любимой. Я читала, а в душе моей был целый океан чувств, целое море звуков, сливавшихся в одном стройном аккорде, вылившихся в одно могучее слово: люблю. Все эти чувства, все эти звуки, которыми полна была моя душа, бурно клокотали в ней и захлестывали всякую мысль. Мысли бродили в моем уме, как бы подернутые легким флером, и только изредка, временами, яркой молнией, но вполне ясно и отчетливо промелькала мысль о моем счастье и удовлетворении. Мне хотелось дольше остановиться на этой мысли, но ты каждый раз прерывал ее, и снова все мысли уносились куда‑то далеко, далеко, и снова я жила одним только чувством. Помню, как вопросы один за другим зарождались в моем мозгу, настойчиво требуя разрешения. Следует ли поступать таким образом, хорошо ли то, дурно ли другое, спрашивал какой‑то внутренний голос, хотелось всему найти разъяснение, оправдание… Хотелось, а сердце не признавало никакой философии, не искало никаких смущающих его покой вопросов. — Не мудрствуй, отдайся своему чувству, доверься ему и живи, да и все тут, шептало оно. И я жила в те минуты, жила и чувствовала эту жизнь, волной переливавшейся по всем моим нервам. Помню, как уже далеко за полночь, ты все не отпускал меня спать, я просила тебя дать мне уйти, а ты все твердил одно: «я тебя не пущу; я тебя люблю, вот и весь сказ». Наконец мы расстались, такие довольные, такие счастливые. А помнишь, как я тебя испугала раз ночью? Мне всегда приходилось проходить комнату, где ты спал; ты подумал во сне, что вор крадется, и чуть не поколотил меня. Вот было забавно. Я помню все до мельчайших подробностей, каждую минуту нашего пребывания у Зины.

И вот мы опять будем вместе; воспоминания уступят место действительной жизни. А ты все не пишешь, когда ты приедешь. Мы ждем тебя в воскресенье скорым.

Я читала сегодня рассказы Тимковского , прелестные рассказы. В одном из них автор рисует брожение молодого ума, не знающего, в чем найти удовлетворение потребностям своей души, жаждущей кипучей, захватывающей деятельности. <…> Я люблю, когда пишут на животрепещущие темы. Как жить, куда применить свои силы, в чем найти удовлетворение? Эти вопросы занимают ум всякого современного человека, пока он не окунулся в прозу и пошлость жизни. <…>

Пиши мне часто, а не то в дом не впущу. Куда ты денешься в чужом городе? Спокойной ночи, мой милый!

Твоя на всю жизнь Анюта.

<…>

Дорогой Аврамуля!

<…>

Вчера весь вечер говорили о свадьбе . Мама с Женей приехали из Фастова , где они наняли квартиру. Разбирался вопрос, быть или не быть музыке ; я говорю, что это совершенно лишнее. Терпеть я не могу еврейских музыкантов с их традиционной игрой «свадебных» мотивов. Танцев не будет, зачем же они? Без них будет гораздо веселее и удобнее. <…> Я своим знакомым, желающим поехать ко мне на свадьбу, говорю напрямик, что ничего интересного она для них не представляет: танцев не будет, интересных кавалеров тоже нет, не для кого нарядиться и пред кем пококетничать.

Недавно повенчались мои знакомые; они зашли к раввину, который совершил обряд венчания в присутствии свидетеля — студента‑христианина, о чем он узнал лишь потом и был страшно недоволен. А жениху с невестой потом рассказали об этом и от души хохотали. Я знакома только с невестой; они — и жених, и невеста хорошие знакомые Симы. Он студент, она акушерка; несколько лет тому назад она приехала из Одессы без всяких средств, имея сильное желание научиться чему‑нибудь. Как‑то случайно они познакомились; он начал с нею заниматься, подготовил ее к экзамену за четыре класса, а потом и к окончательному. Все время она жила на его средства и, кажется, у него. Теперь они обвенчались, она едет в Париж на курсы, а он будет кончать Киевский университет. Как мне нравятся подобные браки и отношения! Все это так просто, чисто, мило и хорошо! На днях женился мой родственник, от которого я никогда не ждала этого; его жена тоже уезжает на курсы. Когда‑то люди говорили «прости» всем своим стремлениям и идеалам, как только уходили из‑под венца, а теперь как чудно! Брак не служит препятствием чему бы то ни было, и люди, поженившись, остаются свободными и счастливыми. <…>

Будь счастлив, дорогой мой.

Твоя на всю жизнь,

Анюта.

Привет всем

Мне взгрустнулось, и я вспомнила нашу свадьбу.

Мы тогда жили в Киеве, у нас было очень много родных и знакомых, и устроить свадьбу дома было бы слишком хлопотливо. Папа был тогда уже болен, и, чтобы его не утомлять, решили это проделать в Фастове. Как теперь помню все подробности. <…> В Фастов мы приехали ночью, кажется, я поспала немного и рано утром пошла побродить. Я знала, что Авраам недалеко от меня, через огород у соседей, а я его не могу видеть! Покойная мама сказала, что до венца мы не увидим друг друга. Меня потянуло на огород; издали я увидела приближающуюся ко мне фигуру, мы пошли навстречу друг к другу. Через несколько минут предо мною стояла высокая, стройная, хорошенькая девушка, поразительно похожая на Авраама, это была покойная Поля. Мы с ней расцеловались, она мне шаловливо мигнула и указала вперед. Я оглянулась, и сердце запрыгало в груди! Вдали, еще не совсем ясно выделялась фигура Авраама, он шел своей качающейся походкой прямо на нас. Еще несколько минут, и мы были вместе! Я забыла, что надо вести себя по трафарету , и эти несколько минут были, кажется, такими счастливыми, такими полными блаженства и счастья, как никогда!.. Мы перекинулись несколькими фразами и разошлись, он к себе, а я с Полей к нам на квартиру. Она сохранила мою тайну, и все обошлось благополучно.

В доме уже шли приготовления к свадьбе: отдавались распоряжения, распаковывалась вся привезенная провизия (чего только там не было), велись переговоры с хозяином гостиницы, было шумно и суетливо. А я была как‑то индифферентна ко всему этому и всеми помыслами была там, на огороде с ним. <…> Детишки стали бегать от нас к «жениху» и от «жениха» к нам, и у нас установилась живая почта. Авраам, по обыкновению, шутил, и дети передавали мне каждое слово. Зиночка с парой девиц пошла за яствами, а мне строго‑настрого приказано было дома сидеть. Цветы в местечках трудно было достать, и, по сведениям почты, пошли на деревню. Авраам улизнул от своих и присоединился к этой экспедиции. Можно себе представить, как я горела желанием быть с ними, но я ни за что на свете не решилась бы огорчить своих родителей, которых я боготворила. Вскоре наши вернулись с несколькими ведрами свежих, только что срезанных роз. На лепестках еще были видны капли утренней росы, прозрачной, как хрусталь. Молодежь принялась разбирать цветы и составлять букеты. Зиночка хотела, чтобы возле каждого прибора был букет роз. Накрыли столы, и получилось удивительно красиво. Розы издавали нежный аромат, радовали глаз своей свежестью и красотой. Зина была довольна, что добилась своего (она никогда не оставляла своего желания неисполненным), и пожелала мне, чтобы вся моя жизнь была усеяна розами. Верила ли она в возможность этого? Она была слишком умна!

Когда все было закончено, принялись за меня, то есть стали меня одевать. Ну и скучный же это был номер, доложу я вам! Волосы мои, привыкшие к самой простой, незамысловатой прическе, ни за что не хотели покоряться опытным рукам девиц и не ложились так, как надо было, чтобы держалась фата. Наконец, кое‑как с этим поладили, но самое худшее было еще впереди. Меня облекли в платье с длинным шлейфом, и я себя почувствовала, как ворона в павьих перьях . Шлейф цеплялся за каблуки моих туфель, гирлянда каждый раз съезжала в сторону, фата тянулась как хвост, случайно прицепленный кем‑то, чтобы подразнить меня. Меня усадили в кресло, все стали вокруг меня; через несколько минут показался Авраам в сопровождении мужчин, кто‑то ему дал край фаты, он накрыл меня и скорчил такую серьезную мину, что, если бы я была не так настроена, то расхохоталась бы. Потом нас повели на двор. Помню, как покойный папа каждый раз останавливался, не мог, бедняга, семь раз обойти вокруг без передышки. Аврааму дали кольцо, он произнес обычные слова, помню, что на одном слове он запнулся, но быстро поправил дело. Раздался звон разбиваемой рюмки, еще несколько деталей церемонии, и начались поздравления, пожелания, объятия, поцелуи и слезы. Для меня этот обряд не имел, конечно, никакого значения, ни силы, а только изменял форму этой жизни, сулил жизнь совместную, возможность жить вблизи любимого человека, которому я принадлежала уже давно всем существом своим, и жизнью, которою я уже жила до того. Авраам был такой смешной в своей роли, что все время смеяться хотелось.

После обеда Авраам подошел к папе и попросил у него разрешения снять мою «тенду‑варенду», как они назвали мой шутовской подвенечный костюм. Не знаю филологического значения и происхождения этого названия, но я ему была от души благодарна, когда он вернулся с результатом своего ходатайства. Мои вещи были на вокзале, не хотелось посылать за ними, и я (о ужас!) надела простенькое сатиновое платье, в котором приехала и была до венца. Я сразу себя почувствовала отлично, как будто бы гора с плеч свалилась. Потом Авраам заявил, что скучно, мол, так сидеть, и предложил кататься. Старики поморщились, но мы все‑таки поехали. Нас поехало несколько человек, вся молодежь. Мы катались до вечера; что это было за удовольствие! Мы ехали долго, далеко, все время лесом. Приехали уже поздно, мехутоним были немножко недовольны, но Авраам своими шутками скоро примирил их с собой. На него ведь сердиться нельзя! Вообще, в день нашей свадьбы было много реформ, о которых я и не думала, и заикнуться боялась. Авраам все это проделал артистически, без всяких предисловий. Например: пришли музыканты, покойная мама стала уславливаться с ними, Авраам начал доказывать, что это ненужно, что музыка только мешать будет. Мама и слышать не хотела об этом <…>, она себе и представить не могла а хасане он клезмер . Но Авраам был так настойчив <…>, привел ей такие доводы (он умеет) и примеры, вероятно, что наши предки праздновали свадьбы свои без музыки, что вопрос пошел за разрешением высшей инстанции. Мой папа сразу согласился, он стоял выше всех этих мелочей, не входивших в кодекс еврейских законов. <…> Зато местечко было разочаровано, а мы были избавлены от лишних «слушателей», которые собираются в подобных случаях у дверей и окон. Помню я, что последний аргумент, который больше всех подействовал на маму (Авраам знал, какую струнку задеть), было предложение отдать 40 р., что просили музыканты, на давар шель цдака . Эта перспектива получить такую сумму на свои потребности, их всегда у мамы было много, сразу улыбнулась ей. Выпроводили музыкантов, и наша свадьба приняла сразу характер вечеринки, которые обыкновенно устраивает молодежь. Старики сидели в стороне, о чем‑то толковали. Авраам вел себя как мальчишка, и каждый раз ему пришлось напоминать, что он ведь «жених». Он снял свой сюртук и, несмотря на протесты блюстителей порядка, облекся в люстриновый костюм черный в белых полосках. Эта перемена костюма составляла большое неудобство для «зрителей». Каждый раз слышались возгласы новых посетителей с улицы «ву из ди кале? ву из дер хосен?» Беда, да и только. А меня и Авраама это забавляло. Когда мы уселись в «фаэтоны» и проезжали местечко, все высыпали на улицу, и слышались те же возгласы. Авраам несколько раз выкрикивал «их» и даже приподымался. Все хохотали. <…> И как можно было не забыть обо всем этом, когда кругом было так хорошо! Был жаркий день, в лесу было тихо. Деревья стояли как зачарованные и как бы молились. <…> так весело и оригинально (по традициям того времени) прошел день нашей свадьбы. На следующий день мы, то есть я и родные Авраама, уехали в Житомир, а наши все — в Киев. И вот ввели в семью чужую… Но об этом в другой раз.

<…>

<…>

Хочешь, Мирочка, быт, который уже так далек от нас и все‑таки представляет известный интерес. С вымиранием старого поколения, эпоха эта уйдет и канет в вечность. Слушай, как «играли» свадьбу в старину.

Ночь накануне свадьбы невеста не ложилась: она заканчивала китель — белый балахон, в который облачался жених во время венчания, заделывала талит, приготовляла мешочки для талита и тфилин, которые она раньше еще вышила разноцветными шелками с магендовидом посредине. Утром она вставала и потом она отправлялась с одной из тетушек в жарко натопленную баню. Там ее основательно мыли в горячей ванне, делали макияж и педикюр, расчесывали волосы, потом погружали в холодный бассейн, в котором она должна была троекратно окунуться. Затем ее облачали во все чистое и уводили домой. Дома ее уже ждала работа. Надо было разрезать трехаршинные торты на куски всевозможных величин (я забыла сказать тебе, что за целый месяц до свадьбы приходили специальные женщины и начинали готовить печенье к свадьбе; перечислять все сорта я не берусь — напрасный труд), приготовить столы и т. д. Приглашений тогда не рассылали, а шамес ходил по местечку и звал на свадебный пир. Хупа назначалась на шесть часов, но не было случая, чтобы это было раньше десяти. Когда невеста заканчивала свою работу, приходили первые ласточки — подруги невесты и начинали ее одевать к венцу. Прежде всего ее облачали в длинную до полу рубаху тонкого полотна, затем она надевала не штанишки, а штаны ниже колен с прошивками и рубцами, крахмальную юбку с большой оборкой, затягивали ее в высокий корсет, а поверх всего этого одевали подвенечное платье. Платье это было всевозможных цветов, но не белое, чтобы его можно было носить и потом. Платье было широкое с баской, это такой лиф, застегнутый на бесконечное число пуговиц. Швы внутри платья не вырезывались, а оставлялись на всякий случай… Тогда все, что шилось, делали с таким расчетом, чтобы можно было распустить. Тогда деторождение не откладывалось на годы, образование заканчивать не надо было, поехать в Европу тоже не думали, о сохранении линий и помину не было. Но я отвлеклась. Фаты тогда не было, невесте заплетали волосы в две тугие косы и закладывали на затылке, и так она простоволосая ходила до венца. Начинали сходиться гости. Прежде всего приходили самые близкие родственники, потом знакомые, но главный гость — гвир местечка еще не пришел. Его с нетерпением ждут. Невеста ведь постилась, а до хупы есть не полагается. Наконец он явился. Музыка играет в честь его встречи, и приступают к приготовлению невесты к обряду венчания. Ее усаживают в мягкое кресло, на которое предварительно кладут подушечку, под ноги ставят скамеечку. По обе стороны невесты становятся тетушки и кумушки. Невесте расплетают косы, посыпают на макушку сахарный песок, чтобы жизнь была сладкая. Бадхен становится на возвышение и начинает плаксивым таким голосом напутствовать невесту. Он ей говорит о суетности жизни, о том скорбном пути, на который она отныне поступает. При окончании каждой строфы он ей по заказу велит плакать. Тетушки и кумушки заливаются, а юная невеста, которая совсем не расположена плакать, украдкой утирает глаза. Кто‑то подает знак, чтобы привели жениха. Он входит в сопровождении почетных евреев. На нем атласная капота , на голове каскет , он медленно подвигается вперед, глаза опущены долу. Вид у него как у овцы, ведомой на заклание. Уж больно хочется ему взглянуть на ту, с которой он должен пройти свой жизненный путь, но нельзя. Ему дают белый шелковый платок , он его наскоро набрасывает на голову невесты, и его под звуки дребезжащей скрипки уводят. Вслед ему сыпятся орехи, конфеты, семечки и зерна овса. Все это спешно подбирается мальчишками. Платок закалывают на голове невесты таким образом, чтобы она ничего не видела. Потом на нее напяливают бархатный салоп , без этого ни одна невеста не могла пойти под хупу, и в сопровождении кумушек и тетушек, под звуки музыки и улюлюкание уличной толпы, с зажженными свечами ее ведут на синагогальный двор, где уже ждет ее жених. Он стоит, как остолоп, с ним рядом устанавливают невесту, после того, как семь раз обошли вокруг него, и начинается обряд венчания. Бедной девочке так хочется хоть одним глазком взглянуть на того, с которым ей придется пройти свой жизненный путь. Но платок так туго стянут, что из‑под него ничего не увидишь. Но ей не страшно, она не боится будущего. Ведь ей папа с мамой выбрали мужа, а они ведь ей зла не желают. (Это дословно то, что говорила мне покойная мама.) Обряд венчания окончен, читают ктубу , в которой муж обязывается кормить и одевать жену, и разбивают стакан , из которого предварительно дали отпить жениху и невесте. Потом все отправляются домой. Там начинаются танцы. Невеста держит кончик платочка, а другой кончик держит поочередно кто‑нибудь из гостей, и плавно танцуют под звуки традиционной музыки. Смысл этого танца я тебе объяснить не могу, он немного неприличен . Приедешь — скажу. Когда невеста уставшая, измученная освобождается из рук последнего партнера, ее усаживают за длинный стол. Столов несколько — для мужчин отдельно, для женщин отдельно. Причем для родственников жениха отдельный почетный стол. Потом стол для более бедных родственников. Начинается ужин. Подается фаршированная рыба <…>, курица и бульон, который почему‑то называется ди голдене юх .

У столов строго соблюдается классовая рознь. Кто побогаче, тому и кусок увесистее. Все это заранее предусмотрено заботливыми хозяйками. Бедным родственникам доставались объедки с барского стола. Ужин тянулся бесконечно долго. Телеграмм и поздравлений тогда не было, но были бесконечные речи. Говорил местный раввин, потом шойхет, обязательно гвир местечка. Речи были длинные, скучные — все на тему о свадьбе. Потом послеобеденная молитва, и наконец вставали из‑за стола. Тут только начиналось веселье. В честь каждого из гостей играли фрейлахс , причем мужчины и женщины брались за руки, становились в круг, куда тащили и невесту и, дико приплясывая, кружились без конца. Наконец невеста в изнеможении падала на стул. Потом какие‑нибудь две искусницы‑тетушки пускались отплясывать казачка. Молодежь нетерпеливо дожидалась, когда уже и до них дойдет очередь. Тогда в ходу были кадриль и лансье. Кавалеров не было, и поэтому происходили заминки: забывали, кто кавалер и кто дама . Молодежь танцует, а тем временем за длинным столом сидят жених с невестой и родные и принимают свадебные подарки. Каждый раз выкрикивают имя дарящего и на столе появляется увесистая пара подсвечников чистого серебра, сахарница, рюмки, стаканы, бокалы, вилки, ложки, ножи, ложечки, все это из чистого серебра. Но вот и эта процедура закончена, гости начинают расходиться, прощание, пожелания, поцелуи. Но невесту все еще не оставляют в покое. Каждая из тетушек считает за особую честь водворить новобрачную в ее комнату. Ее уводят, раздевают, укладывают на мягкие пуховики и белоснежные подушки и оставляют наедине с тем, который должен пройти с ней жизненный путь, которого она впервые может разглядеть, как следует. На следующий день начинаются шева брахот . В продолжении восьми дней приходят гости, преимущественно мужчины, опять подают всевозможные яства и читаются установленные молитвы. Наконец и это окончилось. Молодые переходят на кест к родителям невесты, которые обязались содержать их, скажем, пять лет, потом то же делают родители жениха. Им отводят алкер с двумя кроватями, которые на расстоянии друг от друга, со взбитыми до потолка подушками и с большим на колесах сундуком, в котором помещается все приданое молодой. Она начинает носить, кормить и растить детей, а он учить Талмуд и наживает, прости за вульгарность, геморрой и, пока кончается его сидение на хлебах, он имеет целый выводок детей и, ни к чему не приспособленный, вступает в новую жизнь. Большей частью он открывает лавочку, в которой торгует его жена, а он продолжает решать для себя проблему: что делать с яйцом, которое курица снесла в праздничный день. Так было, Мирочка, когда‑то, а теперь совсем другой коленкор. Но об этом в следующий раз. <…>

Я еще забыла сказать тебе, что все свадьбы в старину заканчивались ужином для нищих местечка. Приходили люди со дна, выброшенные из жизни, бывшие люди, увечные, слепые, хромые, люди, от которых несло запахом тления, и с каждым из них невеста должна была протанцевать. Это ты видела, Мирочка, в «Дибуке» , который, между прочим, идет на этой неделе в «Мигдале Оре» . Присутствие этих людей, с их выкриками и завываниями, придает много бодрости и вселяет радостные надежды в душу невесты, вступающей в новую, неведомую ей жизнь. Скучные мы, Мирочка, до тошноты, не мешало бы нам прибавить к нашей рыбьей крови немножко более живой, горячей. Ну хватит с меня. <…>

<…>

Вчера я тебе писала, как венчались в старину, теперь напишу, как это происходит теперь. Кстати, я забыла написать тебе, как в старину готовили приданое невесты. Не знаю почему, но роль по закупке всегда на себя брал отец. Он отправлялся в ближайший город и закупал все необходимое, оттуда же он привозил портного и помощника. Если невеста была побогаче, то шили месяцами. Обязательно нужна была шуба на лисьем меху, бархатное черное платье и бархатное пальто. Потом шили дюжинами белье, насыпали перины и подушки в километр величины.

Это было тогда, а теперь вот что:

Поваландается девушка со своим бахуром годика три‑четыре, успеет вкусить все блага земные и решает: надо «оформить». Венчание они называют глупой комедией. Покупают тахту, днем на ней сидят, ночью спят, обязательно радио, круглый стол, несколько стульев, и обстановка готова. Потом покупают две подушки, узенькие, как качалки, две пары штанишек, два бюстгальтера, несколько пар туфель, к каждой паре туфель такого же цвета сумку; одно платье для утра, одно послеобеденное и одно аль коль цара ше‑ло таво , и готово. В день венчания невеста встает как обычно, принимает холодный душ (тоже гигиена), плотно завтракает и отправляется в сопровождении жениха, конечно, к парикмахеру. Там она, посидев часа два под инквизиционным аппаратом, называемым перманент, выходит завитая как барашек. Потом отправляется к маникюрше, там ее ногтям придают остроконечную форму и красят их в ярко‑красный цвет. Потом она приходит домой, вместо бального платья накидывает поверх штанишек спортивное платьице, берет в руки какую‑то белую тряпицу, не то кусок батиста, не то газа. Он, по случаю большого торжества, облачается в длинные брюки, надевает рубашку с открытым воротом, и они, в сопровождении двух‑трех подруг, отправляются пешком в раввинат. Родителям объявляют, что они уже повенчаны, или же велят им сидеть дома и не рыпаться. В раввинате по грязной лестнице подымаются на грязную крышу, там четыре грязных еврея держат четыре палки, к которым прикреплен балдахин. Раввин совершает обряд венчания. Невеста с открытым лицом смотрит на своих подруг, те перемигиваются с нею, и она собирает все силы, чтобы не прыснуть со смеху. Товарищи жениха вместо шапок накрывают головы носовыми платками, которые завязывают четырьмя узелками. Они смотрят на жениха и нарочито строят рожи, чтобы рассмешить его. Он стоит в свободной непринужденной позе и часто не знает этих нескольких слов, которые он должен выдавить из себя, когда надевает на палец невесты кольцо, тоненькое как ниточка. Потом все, весело смеясь, как школьники, опять‑таки пешком идут домой. Там на квадратные или треугольные кусочки хлеба наложены кусочки крутого яйца, соленого огурца, сардинки и томата. Это называется сэндвич. Иногда для большего шика посреди стола красуется пирог обязательно с дыркой, потому что его пекли в вундертопе . За столы не усаживаются, а стоя отправляют в рот по нескольку сэндвичей, запивают вином, пожимают руки новобрачным и расходятся. Молодые уезжают в свадебное путешествие в Иерусалим, проводят первую ночь медового месяца в отеле, а наутро возвращаются — он в «дело», а она в мисрад , и кончен бал. Потом начинается трудовая жизнь, он работает, она работает, а все не хватает. Да, я еще забыла сказать тебе: на следующий день начинают поступать свадебные подарки. Богатые родственники теперь вывелись, местечковых гвирим тоже нет. Подарки поступают от подруг, таких же тружениц, как невеста. Приносят эти подарки мальчики с визитными карточками от дарящих. Бутылка с рюмочками для ликера, бутылка со стаканчиками для рома, пузатая бутылка с такими же стаканами для вина, бутылка с бокалами на курьих ножках для шампанского. Потом тарелка с тарелочками для фруктов, для соленой закуски, миска для салата, курительный прибор, зажигалка для папирос, машинка для изготовления сухарей тут же на месте. Получается столько всякого стекла, что не знаешь, куда его деть. Вот тебе, Мирочка, картинка современной жизни, скажи, преувеличила ли я что‑нибудь…