Владимир Соловьев – Американский | Цикл трагедий Михаила Шемякина

Начать с того, что это не совсем воспоминания художника. Не типичные. Ну, типа – первое что приходит на ум – «Далекое близкое» Ильи Репина, «Давние дни» Михаила Нестерова, «Мои воспоминания» Александра Бенуа. Отличные вспоминательные книги, но интересные не сами по себе, а по преимуществу именно как воспоминания знаменитых художников. Как и должно: рутинный жанр.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

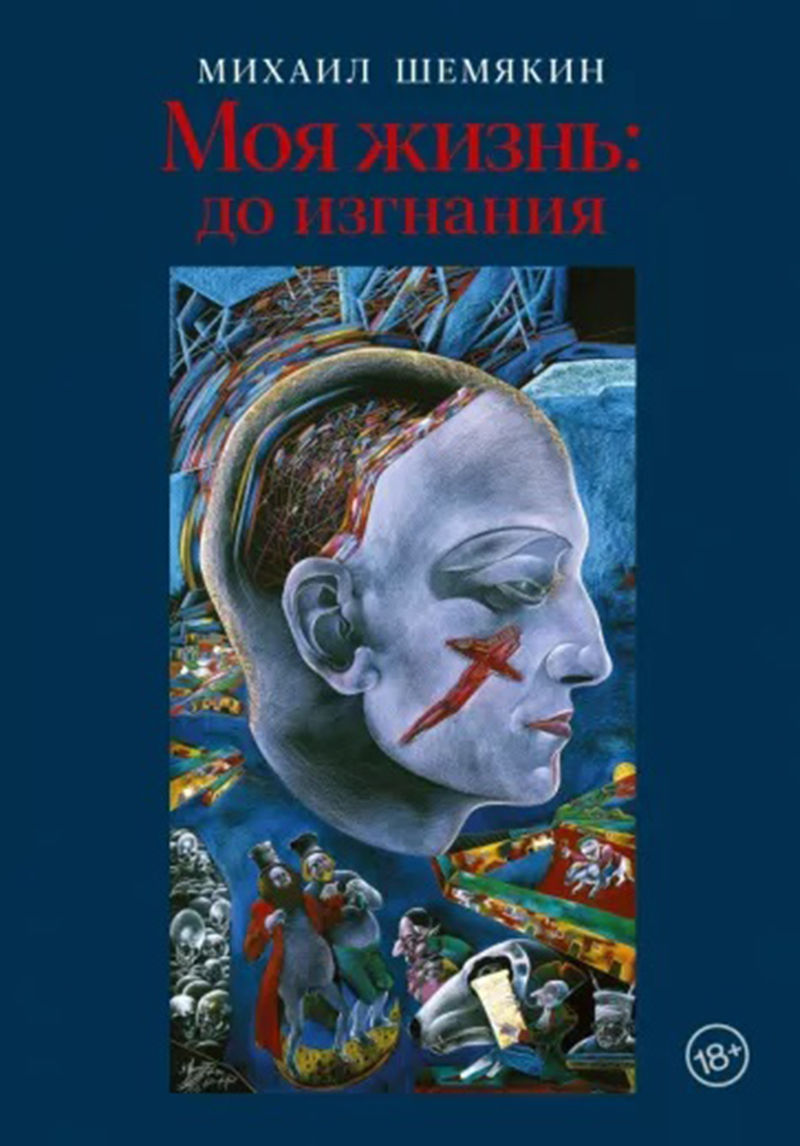

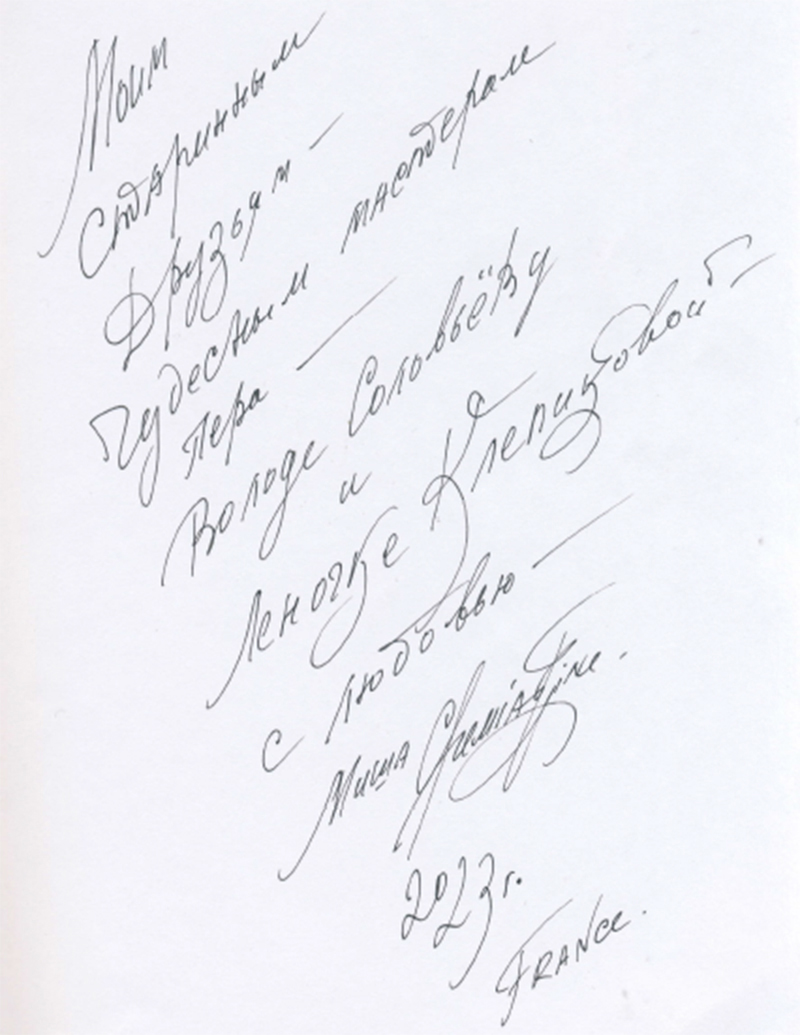

Я бы рискнул даже сказать, что изданный в изательстве АСТ в Москве солидный фолиант Михаила Шемякина «Моя жизнь: до изгнания» (то есть, считай, только первый том) с полуторасотней рисунков автора не принадлежит к мемуарному жанру. Что нисколько не умаляет ее документальную ценность. Будучи с Еленой Клепиковой давними друзьями с Мишей Шемякиным, сужу об этом эмпирически, на основании личного опыта, зная его, как рассказчика своей жизни и даже записывая за ним и используя его сказы в своих о нем эссе, сочетая аналитический метод (спасибо моим учителям формалистам во главе с Тыняновым) с биографическим (спасибо художественной критике, самым ярким представителем которой был у нас Абрам Эфрос).

В том смысле, что, читая книгу Михаила Шемякина, я вспоминал его устные нам с Леной рассказы об ужасе его жизни, начиная с далеко не счастливого советского детства с алкашом, садистом и сумасбродом папашей и включая психушку, монастырь, слежку и преследования вплоть до изгнания. Совпадают даже стилистически – письменный жанр с оральным. Читая Шемякина, я слышу его голос. Не сравниваю, но то же со стихами другого нашего питерского дружка Бродского: читая его стихи по сию пору, я слышу его картавый голос: Бродского мы узнали и полюбили сначала устно, а только потом письменно – самиздатная машинопись. До тамиздата еще надо было дожить. А началось все с его «Шествия»:

Вот, наконец, я и занялся дефиницией и назвал его книгу искомым словом. Отторгая книгу Шемякина от точечной мемуаристики, я определяю ее жанром выше с моей писательской точки зрения: как прозу. Среди художников это довольно редкий жанр. Из ренессансной литературы я бы назвал только «Жизнь Бенвенуто Челлини, флорентинца, написанную им самим во Флоренции», о которой современный ему критик высказался без обиняков: «Нет другой книги на нашем языке, которую было бы так приятно читать, как «Жизнеописание» Челлини. Я бы сказал, что эта его проза конгениальна его великим скульптурам.

Ближе к нашему времени и к нашим палестинам – Кузьма Петров-Водкин. Он выпустил две, с моей точки зрения, суперные книги «Хлыновск» и «Пространство Эвклида», а наброски к неоконченной третьей я читал в Архиве «Русского музея». В литературе он был самородок, его автобиографическая проза самобытная, сбивчивая, заумная, косноязычная стилистически созвучна литературным поискам двух Андреев –Платонова и Белого. Не удивительно, что на нее набросился начальник советских писателей Максим Горький, назвав автора «человеком всесторонне малограмотным», а его прозу «вместилищем словесного хлама». Зато именно Андрей Белый поддержал в известном художнике начинающего писателя, а помянутый Михаил Нестеров, тот и вовсе выдал ему сомнительный комплимент, возвысив как писателя и уронив как художника»: «Писания его пером куда выше писания его кистью».

Что я пытаюсь, так это найти контекст, в который могу поместить суперталантливую прозу Михаила Шемякина. Однако палка о двух концах. Само собой то, что ни с чем не сравнивается, не существует, но это только первая часть известного оксюморона Поля Валери, который присовокуплял, что любое сравнение уводит нас от оригинального в сторону уже существующего. Прозрачная, точная, лысая проза Шемякина не похожа на барочную прозу Петрова-Водкин. Сама жизнь Михаила Шемякина настолько событийна, необычна и фантазийна, судьба с ним выкидывала такие коленца, что в никаких метафорических ухищрениях, чтобы ее описать, у него нет нужды.

В этом отношении его отточенное слово в адекват реалу – в противоположность его метафорическому стилю в живописи, графике и скульптуре. Однажды позаимствовав у Мандельштама, я обозначил его изостиль «гераклитовой метафорой». Это наглядно и в его книге, где прозе сопутствуют превосходные рисунки, удваивая текст: книга в книге. Или как определяет сам автор, «параллельное повествование». Вот именно: иллюстрациями эти рисунки никак не назовешь. Их стилевая противоположность бросается в глаза – вот где художник дает себе волю, утрируя и гиперболизируя то, что стряслось с ним по жизни. Ну, например, детские главы, может, самые сложные и таинственные в книге, написаны взрослым человеком, а оформлены ребенком. Само собой, здесь в помощь Шемякину-писателю и художнику Шемякин-психолог, он достигает больших глубин, вытаскивая за шкирку из своей памяти подсознанку, из которой и состоит по большей части человек. Однако и сторонний психоаналитик позарез, чтобы понять, что же происходило в раннем детстве и как все это аукнулось во взрослом Шемякине. Он пишет обо всем честно, правдиво, искренне, ничего не скрывая, но все-таки с контрабандой настоящего в прошлое.

Ссылка на войну, которая озверяет человека, не срабатывает. Отец Высоцкого, самого близкого шемякинского друга, тоже прошел всю войну, но ничего подобного в семье не вытворял. Понятно, в детстве Шемякин был полностью на стороне мамы, безумно ее любил и люто ненавидел отца. Что меня, честно, поразило, с каждой нашей новой встречей Шемякин высветлял образ отца, искал мотивировки его садистскому поведению, зато к матери относился все более отчужденно и критически. Не вдаваясь в подробности, на одной и то же странице своей книги Шемякин пишет об отце – вот обе цитаты:

«…В раннем детстве я страстно желал ему смерти».

«Я надеюсь, что смогу объяснить, почему бесконечно горжусь отцом, считаю его человеком с большой буквы, бесстрашным воином, привившем мне прежде всего понятия мужества, долга и чести».

Вот те на! Однако отдадим должное писателю Шемякину – с поставленной задачей он справляется. Отчасти благодаря самокритицизму – он перечисляет все то дурное, что унаследовал от отца, включая пьяные дебоши в Париже и Нью-Йорке. О чем нам известно и от сторонних наблюдателей – от Марины Влади до Эдички Лимонова. «Хорошо ли, плохо ли, но и я унаследовал отцовский по*уизм, – пишет Шемякин. – И я, обладая нелегким характером, накуролесивший в жизни немало, нахожу в себе хорошее и не очень, бесшабашное, бурлесксное и аналитическое, и, что уже точно (не знаю хорошо это или плохо) эту непохожесть на других, пожалуй во всем».

Зло как таковое притягивает художника Шемякина как объект искусства – от войны до смерти. Теперь, благодаря его прекрасной прозе, мы знаем ему психическую первопричину. Из архи-негативного образа отца возникла некая отцовская фигура – эдипов комплекс преодолен. Не стану повторять клише о нише и статуе, но все-таки напомню, что «вселенский учитель», так и не получив Нобелевской премии за свои научные достижения, зато отхватил Премию Гете, высшую литературную награду в немецкоязычном мире. Лучшая работа Фрейда о литературе – «Достоевский и отцеубийство», где он и выдал свой знаменитый афоризм: «сделка с совестью – характерная русская черта». А уж потом вывел монархизм Достоевского из его чувства вины перед отцом, которому желал в детстве смерти. Вот ассоциативный круг и замкнулся благодаря не просто правдивой, а беспощадной прозе Михаила Шемякина.

Чему я лично рад, что нашего – писательского – полку прибыло.

Комментариев нет:

Отправить комментарий