Лина ГОРОДЕЦКАЯ

МАННАЯ КАША НА ТРОИХ. РАССКАЗ

Памяти Романа, Кристины и Рудольфа Чернер

— Что они кричат, Рома? — спросил Руди во время представления, повернувшись к сыну, — им не нравится?

— Им нравится, папа, — улыбнулся Рома, — тут просто, нууу, дети такие шумные.

Руди успокоенно кивнул и продолжил свою программу.

Потом они складывали вещи в старый большой чемодан, с которым приехали в Израиль. Руди педантично относился к каждой мелочи. И все нужно было упаковать по пакетам. И правильно так…Потому что не может тряпичный заяц лежать с картами, а домино с перчатками, из которых потом папа вытащит букет цветов. Это его последний коронный номер.

Рома не сказал папе, о чем дети кричали. Они видели это, старые фокусы уже не проходят. Роме всего двенадцать, но он понимает, что приглашают отца выступить скорее из жалости, чем из интереса. И хотя папа берет его с собой переводить, потому что сам так и не выучил иврит, не все переводить нужно…

Как такое ему скажешь?.. У отца бледное понурое лицо, и оживает он только, когда выступает. А сейчас опять на лице тень забот, а может и тень прошлого, с которым Роме не справиться. С этими тенями в их семье.

По дороге домой Руди поручил сыну зайти в мясную лавку к господину Шварцу и попросить продлить кредит еще на неделю. Он логично рассуждал, что мальчику вряд ли откажут, тем более, что стараются они заплатить вовремя и редко просят об отсрочке.

Руди отсчитал несколько лир, внимательно изучая наличность, вынутую из кармана, и протянул их Роме. Сказал, что нужно еще зайти к холодильщику и купить лед.

Когда отец залазил в карман своих брюк за деньгами, Рома всегда напряженно следил за его действиями. Уже сколько времени он помогает папе и хорошо знает технику его фокусов, а все равно по- мальчишечьи мечтает о чуде. Вот папа возьмет сейчас и из кармана вытащит не вечную мелочь, а что-то солидное, чтобы хватило и на вкусное пирожное, и на новые ботинки, и на детский журнал «Давар», который Рома любит и ему обычно дает его почитать Авраам, сосед по парте. Рома бережно относится к чужому, почитает и возвращает вовремя, потому что в другой раз Авраам может и не дать.

Рома часто думает, почему его родители не приехали в Израиль раньше. Чего тянули время? Могли бы приехать сразу после войны, как все евреи из Польши. Или почти все. И тогда он родился бы здесь…саброй.

Но мама вернулась в Варшаву, она хотела найти кого-то из своей семьи, искала по всей Польше, и отца, и двух братьев, и старшую сестру с семьей. И никого не нашла. Только старый чемодан с вещами, которые никому оказались не нужны. А папа не искал, он знал, что искать некого. Потому что со всей его семьей они тогда с мамой поехали в одном вагоне в концлагерь. И остались живы только они, Рудольф и Кристина.

Думает Рома это все про себя, внутри. Уж очень обидно быть другим, непохожим на детей в классе. А приехал бы раньше, и был бы, как все.

И эти выступления с отцом… ему совсем не хочется идти с ним, потому что отец не понимает, что выглядит порой смешно. Его древний сюртук, его дурацкий цилиндр и узкие ботинки скорее делают его каким-то старым клоуном, чем фокусником. Но надо иметь деньги на новую одежду.

Домой Рома притащил куб льда, мама быстро его положила в холодильник, там еда, которую она приготовила.

Когда мама смотрит на Рому, ему хочется испариться. Нет, он тает от ее любви к нему, но и испариться ему хочется, чтобы не видеть ее взгляд. Пусть бы она накричала на Рому, пусть бы даже стукнула. Но она смотрит на него, словно хочет его всего вобрать в себя.

Ему ее жаль, и всегда не по себе, всё вместе.

Мама почти не выходит из дома. Но однажды, когда у нее очень разболелся зуб, отец пошел с ней к зубному врачу, а Рома полазил по разным старым коробкам, которые родители хранили в своей спальне. Покопался там, нашел афиши, а на них — его родители, красивые и молодые.

Мама в облегающем платье, в перчатках и шляпке, а отец…Отец похоже в том же сюртуке и цилиндре, что и сейчас. Только там, на картинке, все это новое, смотрится красиво. Да и отец там совсем другой. С такой загадочной улыбкой. Палец около губ, вроде, говорит всем: тсс, секрет! И обнимает маму.

На афишке написано: «Кристина и Рудольф Чернер в новом захватывающем шоу Варшавы. Самые современные чудеса иллюзиониста в сопровождении танцев и пения прекрасной пани Кристины».

Там еще и дата стояла. Май 1939 года. А это значит, прошли уже куча лет. На календаре 1963 год. И, между прочим, у большинства его одноклассников уже холодильники сами морозят, и не надо таскать эти тяжелые бруски льда. Их теперь уже и по домам не разносят, потому что спроса нет.

Мама больше не танцует. И не поет. Никогда. Рома не слышал ее голоса в пении. Даже колыбельные ему не поет. И не пела, когда он был маленький. Всем детям мамы пели в детстве, а ему нет. Обидно. Но он не спрашивает, почему? Он вообще боится задавать вопросы в этом странном доме, где все кажется сделанным из стекла, и об каждый угол их жизни можно порезаться или ранить маму и папу.

А самое ужасное, это каша, которую мама ему варит. Обязательно, каждый день. Манная каша. Нет, сама каша вполне сносная и сладкая. Но после того, как мама кладет ему кашу на тарелку, она сидит рядом и молчит. Просто сидит рядом. А потом мама берет то, что осталось в кастрюле, и идет в свою спальню, с двумя ложками. Она ничего не говорит. Ее ни о чем не спрашивают. Папа, если в это время находится дома, нервно теребит край перештопанной скатерти, а Рома опускает взгляд в тарелку или срочно собирает посуду со стола в мойку, лишь бы не видеть отца и не представлять, что делает в той комнате сейчас мама.

Она выходит оттуда всегда с виноватым взглядом, с блестящими глазами, и все равно, с какой-то улыбкой, такой, от которой хочется Роме бежать.

Идет молча и начинает мыть посуду. Кастрюлю моет всегда последней. Какой-то церемониал.

— Тебе не надоело, Кристя, — иногда спрашивает отец, — не надоело изводить себя? И нас тоже?

Мама не отвечает. Много лет Рома боялся встать и посмотреть, что же там делается. У них в семье было так заведено, не задавать вопросы. Но это уже было слишком. И однажды он все-таки подсмотрел. Тихо приоткрыл дверь…

Мама в своей спальне подошла к стене, отодвинула занавеску, а на стене за занавеской висели башмачки. Туфельки такие маленькие, детские. Синие и бежевые. Синие — на шнурках, а бежевые с вышитой бабочкой в уголке, явно девчоночьи.

Мама брала ложку и подносила к каждому башмачку. Что-то бормотала. Рома не слышал. От ощущения, что мама его, наверное, сумасшедшая, он сам сходил с ума.

Но мама в остальное время вела себя обычно. Оставалась такой, как всегда. Молчаливой и слишком любящей, его мамой. Если он задерживался после школы, она спускалась на улицу и ждала его у входа в подъезд. Если у него поднималась температура, она сидела около его кровати всю ночь. Наверное, ей казалось, что в ее отсутствие случится что-то непоправимое. Если он падал, ушибался, обжигался, да мало ли что бывает, она мчалась с ним к врачам и медсестрам, чтобы его спасали. Сейчас же! В эту минуту.

А про странные туфли, которые она кормила манной кашей, молчала.

Рома уже тайком изучил эти башмачки. Старые, теперь таких не носят. Одного размера. Точно мальчишки и девчонки. Маленьких только. Но не его, свои детские башмаки Рома помнил. У него таких не было. Да и зачем ему бабочки?

Это было непонятно, и угнетало его. Наверное, это сильно угнетало и папу, но он привык жить со странностями мамиными. Или лучше понимал их.

Что за башмачки, с которыми мама так обращается? Как папа это выдерживает? Не нужно ли маме пойти к врачу? Как себя лучше вести, делать вид, что ничего не видит, или, наконец, сообщить родителям, что он уже немаленький, и пора ему быть в курсе, что происходит в их сумасшедшем доме…

Мама действительно была госпитализирована, но, слава Богу, не в психиатрическое отделение, а в хирургическое. У мамы был обнаружен аппендицит. То есть он, как Рома понимал, есть у всех, но у мамы воспалился, и надо было срочно его удалять. Папа отменил выступления, и его главный маршрут в эти дни проходил от дома до медицинского центра.

Папа стал варить, ему казалось, что домашняя пища непременно поставит маму быстрее на ноги. А мама есть, вообще, не хотела. Но папа упорно носил судки с едой в больницу. В их маленькой семье мамина госпитализация стала шоком. Вот вроде она молчит, и ничего особенного не делает. Но оказалось, что мамы дома нет, и дом рушится. Папа старался, как мог, чтобы держать все в своих руках до ее возвращения.

Роме он сварил манную кашу. Ну, как без нее? На третий день пребывания мамы в больнице. Вспомнил о традиции…Был вечер. Вечером больница закрывалась, и всех посетителей просили ее покинуть. Рома съел это липкое месиво, не сравнить с маминой кашей. Кулинарных талантов папе явно не хватало, это не зайца из цилиндра вытащить.

Папа молчал, но напряжение в дома спало, маме было легче, и перитонит, вот какое мудрое слово Рома выучил за эти дни, перитонит не успел развиться. Папе сказали, что еще пару дней капельниц с антибиотиками и маму выпишут.

И вечером Рома решился. Ну, надо же когда-нибудь эту загадку решить…

— А ты туда не ходишь? – спросил он отца.

Отец непонимающе посмотрел на него.

— Ну, в свою комнату, с кастрюлей, вместо мамы?

Выговорил это и сердце упало вниз, бьётся где-то больно, само по себе…

Отец тяжело посмотрел на Рому, не ожидал сейчас таких вопросов.

Но Рома выдержал взгляд, отступать было некуда. И отец сник.

Просто молчал, продолжая дергать бахрому скатерти, такая у него привычка. Затем чуть заикаясь, заговорил:

— Мама хочет отгородить тебя, сынок от прошлого. С одной стороны ради тебя ей приходится жить сегодняшним днем. Но с другой стороны, ее жизнь остановилась давно-давно… Когда не стало Янчика и Марыси. Так мы называли их дома, хотя они были записаны Янкель и Мирьям.

Мы были слишком польской семьей, чтобы называть детей такими еврейскими именами. Но мы соблюли правила приличия. Моей маме, твоей бабушке Иде это было важно. Но дети, зачем детям эти имена, по которым сразу можно определить, что они евреи?

Мы жили так, как понимали. И твоя мама, в ней четверть польской крови, дед ее Казимир был поляк, от него отказалась вся семья за то, что женился на еврейке. Он же и настоял, чтобы внучку назвали Кристиной. Маму твою. Но разве имена могли помочь, когда начался пожар и мы все горели в огне? Нет, не в прямом смысле, хотя и в прямом… сгорели многие тоже.

Рудольф, Кристина, Ян, Марыся… Понимаешь, Рома. Мы чувствовали себя поляками, мы не говорили на идиш, мы обходили еврейский квартал за километр, там пахло сельдью и всеми тысячелетними бедами евреев.

А потом мы все оказались в одном гетто, а потом в одном поезде, который ехал в концлагерь, и те, кто ел селедку и вечный куриный бульон, и те, кто предпочитал свиные отбивные с косточкой….

Им было по четыре с половиной года. Они все делали вместе, не разлей вода. А внешне, были совсем разные, двойняшки не обязательно должны быть похожими, верно? Они словно были наши маленькие копии, наше продолжение. Просто удивительно, насколько Марыся была похожа на маму, а Яник — на меня. Такие красивые, такие родные, умненькие, уже умели читать и писать первые буквы. Но они родились за год до войны, и счастливой жизни не знали. И не успели узнать.

Они не помнили нас, родителей, устроенными, довольными судьбой.

Еще бы, до войны мы были нарасхват, иногда выступления — каждый день! В принципе, я и раньше был весьма успешен, но Кристя, мама твоя, очень украсила мою программу. Мы добавили романтику, немного французского шика. Она была невероятно хороша, я влюбился в твою маму с первого взгляда. И очень боялся, что она не ответит взаимностью. Сколько поклонников было у нее, не сосчитать. И почему она все же выбрала меня, совсем не яркого, не этакого мачо, трудно понять.

Потом, смеясь, она говорила, что я ее околдовал своими фокусами… Надо сказать, сын, что она стала не просто приятным дополнением в моей программе, она стала настоящей ассистенткой. И публика валила на наши выступления, полный аншлаг! Ты знаешь, что такое для артистов – аншлаг? Это не только деньги, хороший доход, это ненормальный полет, радость, гордость. Ощущение, что ты нужен людям.

А потом все закончилось. В один миг. Почти, в один миг. И оказалось, что от своего еврейства нам никуда не деться, когда началась война. Мы пытались спастись на польской стороне Варшавы. Прятались в одном доме. На чердаке. Потом в другом доме, в подвале. Все евреи уже были в гетто. Мы думали, что сможем избежать этой участи. Но начались облавы.

Хозяева дома не собирались рисковать своей жизнью ради нас. Они были наши добрые приятели, но честно сказали об этом. В принципе, их можно понять.

Они не выдали нас, нет. Просто выставили за дверь. Выдал нас другой человек, мы ведь искали убежище… Ему очень нравилась твоя мама, много лет нравилась, еще до войны. И он готов был прятать только ее. Но она отказалась.

Это была его месть, наверное… Что теперь говорить.

А гетто оказалось ловушкой, западней, из которой один выход, сынок. На железнодорожную станцию, направление – «Освенцим».

Я знаю, Рома, мама бы не хотела, чтобы я сейчас рассказывал все это тебе. Она вбила себе в голову, что это нарушит твой покой, что ты не сможешь хорошо заниматься, в общем, напридумывала всякие страхи. Я же думаю, что ты уже взрослый парень, скоро бар-мицва у тебя. Но мне не хочется огорчать маму. А убедить ее в чем-то очень сложно.

— Папа, — сказал Рома, — но так же не честно. Начал рассказывать, а теперь что?

Он пытался переварить в голове эти имена Янчик и Марыся, Янкель и Мирьям. Он всегда страдал от того, что был единственным сыном, почти у всех его одноклассников были сестры или братья. А тут и сестра и брат. Старшие!

Отец только покачал головой. Он не любил перечить маме даже в ее отсутствие. Но и Рома был упрямым.

— Папа, вы, что их бросили, а сами выжили, да? – спросил он.

И отец заплакал. Положил голову на скатерть и плакал тихо, вбирая слезы в себя. И от этого плач его был еще страшнее.

— Их отобрали у нас, — почти шепотом произнес он, словно мама из своего хирургического отделения могла услышать его голос. — Их отобрали у нас, потому что они были близнецы. Ты пока не должен много задавать вопросов… Не нужно, Рома. Их убил один человек. Его звали Менгеле.

Позже я часто думал о том, что их гибель спасла твою маму. Практически всех женщин с маленькими детьми убивали сразу, в газовых камерах, понимаешь. Мои три сестры там, Эсти, Ева и Фрида, и их детки. Мама выжила, потому что наших детей забрали у нее. Сразу, во время селекции. Иначе она с ними была бы там же.

Но жить и думать о них…, для нее такая жизнь оказалась пыткой. Она считает, что виновата перед ними. В том, что живет. А они – нет. Хотя в чем она виновата?…

Рома понял, нет, вернее почувствовал, что надо остановиться. Почувствовал тем «органом», который называется «интуиция», что нельзя больше расспросами мучать отца.

— Папа, — вдруг закричал он, — посмотри, жук!!

— Пространство кухни действительно пересекал огромный таракан. Какой-то местный гулливер. Мама всегда в ужасе, когда такие особи залетают в окна, и утверждает, что в Польше никогда не видела подобных зверей. Отец засуетился, бросил в него тапок, не попал, тогда в одном тапке бросился вслед убегающему таракану, ухитрившемуся скрыться за буфетом. Виновато развел руками. И улыбнулся.

Рома любил их, папу и маму, еще больше, еще сильнее, но как сказать это им? Он сидел в раздумьях, чем может помочь родителям…И вдруг придумал.

— Папа, — воскликнул он — а давай, я буду с тобой выступать! Не переводить детям с польского, а петь с тобой. Я уже знаю много песен на иврите. Мы можем сделать вместе программу, как у тебя было когда-то с мамой. Другую, конечно. Но вместе! Вот увидишь, она понравится…

Эпилог

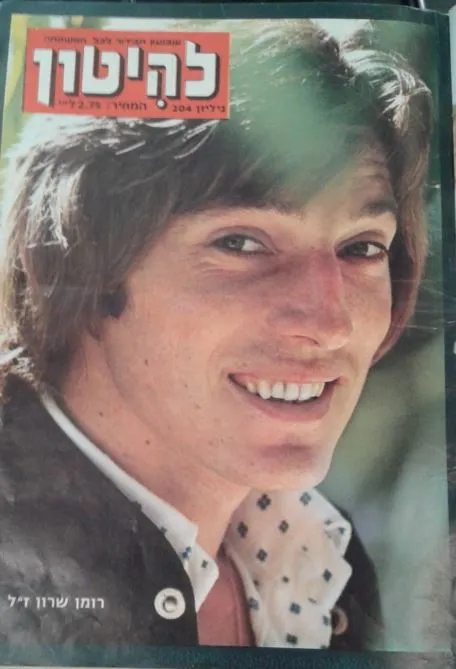

Этот вымышленный рассказ посвящен судьбе молодого израильского певца Романа Шарона.

Роман родился в Польше, вырос в Холоне, пел с детства, выступая с отцом, иллюзионистом. Имел все шансы стать одним из лучших израильских певцов.

Роман погиб во время автокатастрофы, когда возвращался после выступления перед солдатами ЦАХАЛА на Синайском полуострове в феврале 1974 года. В мае была назначена его свадьба. Роману за день до гибели исполнилось 23 года. Родители не пережили эту потерю и умерли в течение года после его гибели.

Роман был «нецер ахарон». Этот термин «последний потомок» или может быть, «последний росток», относится к единственному человеку, оставшемуся в семье или общине, разрушенной во время Холокоста.

25.03.2023

Но пусть его песни и его голос останутся с нами…

И мой рассказ, посвященный судьбе его семьи. Которой больше нет…

Комментариев нет:

Отправить комментарий