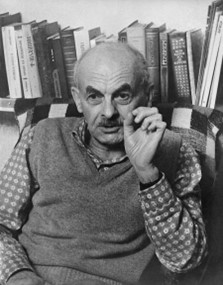

Давид Самойлов: «Мне выпало все…»

Давид Самойлов с женой Ольгой (Лялей)

Давид Самойлов — наверное, лучший поэт в своем поколении, — фронтовик, романтик, лирик, запомнился в образе эдакого Моцарта — тем более он сам этот образ культивировал. Пушкинская традиция — поэт, мыслитель и одновременно вояка-забияка, любимец женщин, вечно окруженный друзьями и фонтанирующий остротами.

Так и видишь Самойлова во главе стола, где его сотрапезники — лучшие люди эпохи, от Ландау с Сахаровым до Окуджавы с Левитанским. Образ, конечно, правдивый, но лишь отчасти — в его собственных дневниках предстает совсем иной человек: скрытный, меланхоличный, полный сомнений. В общем, сокровенный… Столь же двойственной, между прочим, была и его эпоха, так называемый шестидесятые, растянувшиеся на два десятилетия, хотя сейчас те времена представляются нам — по крайней мере, по сравнению с нынешними, — бодрыми, яркими, цельными. Старший сын поэта, Александр Давыдов, писатель, издатель, переводчик, главный редактор журнала «Комментарии», долгие годы задававший интеллектуальную моду для поколения next, подтверждает это, рассказывая об отце как о личности многогранной.

— Александр, я вам сочувствую: тяжелое у вас, видимо, было детство… В том смысле, что вокруг — одни сплошные гении, от которых не продохнуть. Как говаривал голливудский алкаш, писатель Чарльз Буковски — мол, как эти гении надоели с их нотациями…

— Смешно. И отчасти правда, конечно — у детей знаменитых людей, и вправду, случается некоторое отторжение: иные мои сверстники, выросшие в известных семьях, терпеть не могли мир высокой культуры и всё, что с ней связано… Но, может, в интерпретации их родителей этот самый мир культуры не выглядел таким соблазнительным?

— Кто же у вас «жужжал» чаще всего?

— В основном поэты, конечно. Ну и художники заходили, реже — актеры. Часто бывал Борис Слуцкий — ближайший друг отца. Он тогда был, до появления Евтушенко и Вознесенского, самым знаменитым поэтом страны. И Мартынов еще… Его знаменитые стихи о физиках и лириках, неопубликованные стихи о Сталине… Ну и так далее. Заходил, между прочим, и Евтушенко, тогда еще юный. Межиров часто бывал и такой экзотический человек, как Николай Глазков — очень странный, и при этом чрезвычайно привлекательный.

— Такое созвездие и атмосфера, как естественное обрамление жизни, в конце концов, и является школой хорошего вкуса?

— Действительно, критерии были не условные, а безусловные. Я бы в любом случае, как и все дети на свете, — кем бы родители ни были, хоть отпетыми дураками, — считал бы отца и его друзей самыми умными и талантливыми, а маму — самой красивой, но так получилось, что…

— Совпало? Мама и вправду была одной из известных московских красавиц, отец — выдающимся поэтом?

— Ну да, тот случай, когда обычные детские преувеличения оказались абсолютной правдой. И хотя для любого ребенка отец — самый на свете талантливый, определить трудно, кто там талантливей, кто лучше всех. Это время рассудит. Но что уровень был настоящий, это чистая правда, тут не поспоришь.

— Ну и кто, скажите как на духу, на вас чуть ли не в младенчестве произвел самое сильное впечатление?

— Конечно, Слуцкий! Кто же еще. Красивый был мужчина, импозантный, с военной выправкой, командным голосом. Отец по сравнению с ним казался скромным, тихим, незаметным таким. Я даже ревновал к повадке Слуцкого — было обидно за «незаметного» отца…

— А Ахматову помните?

— Нет, врать не буду, она сама никогда не приходила. А вот отец ее бывало навещал. И меня в детстве даже такие мысли посещали, мне тогда лет десять уже было, — напроситься, что ли, с отцом к ней сходить. Каким-то наитием я уже тогда понимал, что это человек какой-то особенный, хотя стихов ее тогда не знал. Но почему-то так и не собрался — жаль, конечно… Так и не увидел ее в жизни ни разу.

— Отец не давил на вас своим авторитетом — ну, невольно, конечно? Как вообще формировались ваши отношения?

— Отношения у нас были негладкие, что и говорить, какими они и должны быть с любой яркой личностью. Отец только издалека, в поверхностном светском общении казался легким, остроумным, всегда милым. Вблизи он представал совсем иным человеком: хотя любил повторять, что, мол, он человек без комплексов, это далеко не так. Людей без комплексов вообще не бывает, это ненормально, отсутствие комплексов, и у отца были свои, очень сложные отношения с действительностью. Много личного, многое с творчеством связано… Так не расскажешь. В общем, полнокровные сыновне-отцовские были у нас отношения, с взаимной любовью, но и с конкуренцией тоже. Вначале я ему подражал, потом, естественно, начал отстаивать свое…

А давить? Даже смешно было предположить, что скромнейший и деликатнейший Самойлов моего детства мог на кого-либо давить, тем более подавлять. Наоборот, я испытывал к нему какое-то жалостливое чувство — таким беспомощным перед жизнью он казался… Да и его тогдашний статус был весьма неопределенный — малоизвестный, не печатающийся поэт. Вот в последние десятилетия своей жизни он изменился едва ли не до полной своей противоположности… Но к тому времени я был уже взрослым человеком.

— В последнее время ваш отец жил в Пярну со своей новой семьей. Действительно ли все было так гармонично, как свидетельствуют очевидцы? Не все, правда, если честно, вы уж извините…

— Это да. Последний период жизни Самойлова, когда он переехал в эстонский город Пярну, мемуаристы описывают как сплошную идиллию. Самойлов предстает в их воспоминаниях «мудрецом на покое». Воин, поэт на склоне лет удалился от суетного мира и наслаждается частной жизнью в лоне семьи. Еще в юности отец задумал обширный «роман воспитания» о себе и своем поколении. Замысел не осуществился, но мемуаристы как бы сами дописывали его концовку, эдакий назидательный хэппи-энд. Этот образ возник не случайно: Самойлов его сам творил со свойственным ему артистизмом. Он редко кому открывал душу и тем более к жалобам на жизнь был категорически не склонен. Увы, роман его жизни завершался драматично. «Семейная идиллия» иногда достигала такого накала, что у него были даже попытки самоубийства. Что уж скрывать, коль в некоторых опубликованных воспоминаниях об этом уже сказано? Тогдашняя жизнь, как и нынешняя, враждебна классическим сюжетам.

— А он принял вашу прозу, которую критики упрекают в излишней сложности?

— С уважением отнесся, но и с непониманием, даже раздражением. Видимо, ожидал чего-то другого.

— Чего-то, что являлось бы продолжением «шестидесятничества» — в лучшем, естественно, смысле этого термина, без пародийного оттенка?

— Ну да. Это вообще вопрос существенный, и не только со мной связанный. Он ведь не только мою прозу, но и творчество целого поколения не воспринял — причем, лучших из этого поколения. На самом деле произошел разрыв литературных поколений — и это случилось как-то так тихо и незаметно, где-то в семидесятых… Поэты-шестидесятники наверняка хотели своего продолжения, но увидев, что литература пошла по другому пути, разочаровались и обиделись. Симпатичны им были их эпигоны. Не стану утверждать, что все они бездарны, но ведь это именно что последователи, ничего нового в литературу они не внесли. Настоящие же яркие литературные личности — такие, как Иван Жданов, например, — поколением шестидесятников не воспринимались… К сожалению…

— Тем не менее, я слышала, что он высоко ценил Бродского?

— Они практически одновременно начинали, хотя Бродский вошел в этот круг совсем юношей. Несмотря на это, Самойлов для него был мэтром. Познакомились они через Ахматову — и надо сказать, Анна Андреевна высоко ценила обоих. У меня, между прочим, сохранились письма Бродского к отцу. Кстати, приятно, что и обо мне там есть пара приязненных слов, хотя, как я уже говорил, как раз Бродского я в раннем детстве даже не заметил. Интересные письма: с одной стороны, Бродский обращается к отцу как младший к старшему, уважительно, с другой — пытается дерзить, отстаивая свою независимость.

Вообще отец сразу его оценил: у него в дневнике есть такая фраза — приходили, пишет, ленинградские поэты и один из них, имел в виду Бродского, — настоящий талант. И дальше сетует: мол, какой он неприспособленный к жизни, дай Бог ему выжить хотя бы физически… Вот тут он Бродского недооценил. Когда я своим друзьям-поэтам про этот отцовский пассаж рассказывал, они в голос смеялись.

— Самойлов, кажется, и с Окуджавой дружил? Вы его помните по своему детству?

— Еще бы не помнить! А сдружились они в дачном поселке Литгазеты, был такой, там летом сотрудники газеты жили, а зимой любой писатель мог снять там домик. Вот на этих дачах — я на всю жизнь запомнил — собиралось действительно блестящее общество, будущие знаменитости, тогда еще молодые: Левитанский, Корнилов, Окуджава, Винокуров, Войнович, Сарнов и многие другие. В те времена слава Окуджавы только-только начиналась. Мы снимали дачу вместе с Левитанским, который с ним тесно общался. …И вот как-то, помню, поднялась вдруг неимоверная суета: как выяснилось, Окуджава, снимавший соседнюю дачу, обещал прийти попеть. А поскольку тусовки всегда поздно начинались, меня, само собой, погнали спать…

Я, видимо, думал, что придет эдакий романтический юноша в кудрях, а приехал пожилой (как мне тогда казалось), уже лысеющий, небольшого росточка, хмурый такой человек…. Помню, я долго не мог простить ему своего разочарования.

— А сколько вам тогда было?

— Ну, лет десять, наверно. Постепенно я, конечно, свыкся с обликом Окуджавы, но не сразу, далеко не сразу. «Обида» долго во мне сидела. Кстати, могу сообщить вам одну интересную историко-литературную деталь: Окуджава с Самойловым вместе написали пьесу, верней, почти ее дописали… Она, правда, бесследно исчезла, по крайней мере, в архивах не обнаружена. Мне довелось стать одним из трех ее читателей, вернее, слушателей. Теперь я остался единственным … А дело было так: жены драматургов решили выяснить, что там пишут их мужья. Жена Окуджавы выкрала тщательно скрываемый от посторонних экземпляр пьесы, и они с моей мамой читали ее вслух по очереди, а я был единственным слушателем. Там обыгрывается идея двойника, и интересно, помню, обыгрывается. Кстати, вдохновившись тем, что наши отцы пишут пьесу, мы с Игорем Окуджавой, сыном Булата Шалвовича — отличный был парень, между прочим, чуть меня моложе, — решили составить им конкуренцию. Правда, наша с Игорем пьеса дальше одной строчки не пошла. Строчка была такая: «За столом сидит компания. Входит пьяный Левитанский. Все встают, Левитанский падает». Тут-то наше вдохновение и иссякло.

Булат Шалвович через год-два развелся с мамой Игоря, очень симпатичной женщиной, которая вскоре умерла… Грустная история… И Игорь рано умер, успев, впрочем, оставить след в истории русского рока…

— Но пока этого не произошло, все было безоблачно — вы писали пьесы с Игорем, отец — с Окуджавой.

— И все это — в такой суете и толкотне, не приведи господи. Мама, — гостеприимный вообще-то человек — смертельно иногда уставала от этого. Она как-то не поленилась и посчитала, сколько народу прошло через нашу дачу за одно воскресенье. Получилось — без малого сто. Правда, это уже не на литгазетовской даче происходило, а на нашей собственной, в Мамонтовке. В Мамонтовке тоже было весело, кругом снимали дачи друзья родителей, да и из Москвы к нам часто наезжали. Помню визит Евтушенко: сейчас даже трудно представить, какой сенсацией это тогда было. Если бы сейчас к кому-нибудь на дачу Пугачева пожаловала бы, то даже ее визит не прозвучал бы так сенсационно. Евтушенко тогда только что с Кубы вернулся и был в сомбреро, в джинсах, а меня угостил жевательной резинкой, заморской штучкой, еще неизвестной в наших краях. Я, признаться, тогда не понял, в чем, собственно, прелесть этой дряни.

— Короче говоря, светская московская жизнь перемещалась летом на дачу. Ну а зимой? Затишье?

— Какое там! Как ни странно, те времена — по сравнению с нынешними — были гораздо более светскими. Сейчас и в театр ходят в джинсах и свитере, а тогда даже в ресторан ходили в вечерних платьях. Импорта еще не было, платья заказывали знаменитым московским закройщицам. Хотя я мальчишкой тогда был и интересовался совсем другими вещами, мамины платья, парчовые или панбархатные, необыкновенно красивые, до сих пор помню.

— Простите, а откуда у мамы были такие средства — отец ведь тогда не мог столько заработать?

— Зато мамин отец был знаменитым в то время профессором-кардиологом. Он и снабжал маму средствами, чтобы она выглядела по-королевски. Правда, выдавая очередную порцию денег, дед принципиально подчеркивал — вот, мол, тебе на наряды, остальное пусть муж обеспечивает. Отца это даже обижало отчасти… И потом, нужно было отчитываться — платьями… Ну конечно, дед не мог так уж подробно вникать, что почем, и мы на эти деньги еще и жили, но платья тоже шились часто.

— Знаменитый кардиолог, профессор, согласился выдать красавицу-дочь за безвестного и бедного молодого человека?

— А он, в принципе, к отцу с симпатией относился — такой милый парень, бесперспективный, конечно, ясное дело, бездельник и богема. Воспитанный на русской классике, стихов отца он не воспринимал и считал это несерьезным занятием. Но тогда, знаете ли, было не принято вмешиваться. Хотя дед, как честный человек, предупредил отца, сказав ему, что, дескать, быть мужем красивой женщины нелегко. И оказался, по сути, прав…

— Вообще интересно, как это отцу, которого, как вы утверждаете, многие превосходили — по части мужской повадки хотя бы — удалось жениться на первой красавице Москвы?

— Ну, обаяние, конечно, остроумие, какая-то брызжущая одаренность… И потом, он так отчаянно влюбился, что это тоже наверняка произвело впечатление.

— А мама?

— А мама, такая лениво-величественная, «спящая красавица», как ее называли, благосклонно принимала поклонение, никого особо не выделяя.

— Но выбрала все же отца? Как это произошло?

— Он мне потом рассказывал, как «переиграл» своего главного конкурента. Как-то они втроем сидели в ее маленькой комнатке: был жуткий холод, в послевоенные годы в Москве плохо топили, — а у соперника было хлипкое пальтецо. На отце же — теплая летная куртка, которую он с войны привез. Трофей, благодаря которому, возможно, и я на свет появился. Эта куртка всё и решила. Тогда другие нравы были, при даме не принято было сидеть в пальто, ну а в куртке — сам бог велел, даже стильно. Так вот, отец видит, что его конкурента трясет от холода и говорит: «Ну что, надоели мы Ляле, пойдем уже». Конкурент даже обрадовался, побежал в прихожую пальто свое надевать… А отец, демонстративно взглянув на часы: «У меня есть время, я, пожалуй, еще посижу». В этот же вечер и произошло решительное объяснение.

— И кто был этот конкурент?

— Бахмутский Владимир Яковлевич.

— О Боже! Мой любимый преподаватель истории зарубежной литературы во ВГИКе! Надо же! Это он мог бы помешать вам родиться. Но, видимо, виной всему не только отцовская куртка. Наверно, ваша мама все-таки разглядела в нем перспективу — духовную, имеется в виду, не материальную же.

— Вероятно, вы правы. Красавицам — такова уж их доля — обычно приписывают глупость, но мама как раз была еще и умным человеком. Отец это сразу понял — в своей ранней поэме написал о ней: «А девочка была умна, а девочка была красива…» Заметьте — «умна» впереди. По крайней мере, интуиция ее не подвела: все ее многочисленные ухажеры, не последние люди, все же не того уровня.

Окончание следует

С сыном поэта Давида Самойлова, Александром Давыдовым, беседовала Диляра ТАСБУЛАТОВА

Фото: Личный архив Александра Давыдова, Виктор Перелыгин; FOTODOM

Story.ru

Комментариев нет:

Отправить комментарий