Мадленки Пруста первоначально были гренками

100 лет назад умер Марсель Пруст

Материал любезно предоставлен Tablet

В 1949 году племянница Пруста, Сюзи Мант‑Пруст, передала издателю Бернару де Фаллуа рукописи, которые ее дядя оставил ее отцу, своему младшему брату Роберу, и попросила привести их в порядок. Фаллуа удалось сделать из них две книги, роман «Жан Сантёй» (1952) и сборник эссе «Против Сент‑Бёва» (1954), который он назвал «мечтой о книге, идеей книги».

В предисловии к сборнику «Против Сент‑Бёва» Фаллуа упомянул о существовании soixante‑quinze feuillets (семидесяти пяти страниц) первого рукописного варианта «В поисках утраченного времени». Однако, когда Мант‑Пруст передала французской Национальной библиотеке обширный архив рукописей, который Марсель оставил Роберу, этих 75 страниц среди них не оказалось.

Исчезнувшие страницы — исследователи окрестили их «святым Граалем прустоведения» — считались утраченными навсегда. В 2018 году, после смерти Фаллуа, 75 страниц (оказалось, что их 76) обнаружили среди его вещей. Рассортированные по темам страницы лежали в картонной папке в пяти файлах, название которым дал Фаллуа: Soirees de Combray («Вечера в Комбре»), Le Coté de Villebon («По направлению к Вильбону»), Les Jeunes Filles («Девушки»), Noms nobles («Дворянские фамилии») и Venise («Венеция»).

Эти страницы — с исправлениями, повторами, внезапной сменой имен — источник, из которого берут начало тысячи страниц финального варианта романа. Это черновики, но черновики гения, и в апреле 2021 года их опубликовало Gallimard, самое влиятельное французское издательство, которое в 1912‑м, когда Пруст прислал рукопись «По направлению к Свану», отказалось его печатать.

LES soixante‑quinze feuillet

Семьдесят пять страниц

Marcel Proust

Gallimard, 2021. 384 p.

В 1899 году Пруст перестал писать художественную прозу, и «Жан Сантёй» остался незавершенным. Смерть матери в 1906‑м, очевидно, пробудила в нем желание вновь взяться за перо: в конце 1907 или начале 1908 года он почувствовал тягу — или способность? — писать прозу. Он вернется к ныне опубликованным страницам черновика, примется дописывать и переписывать. Читая их, мы словно присутствуем при рождении самого выдающегося, самого неисчерпаемого произведения литературы XX века. Даже если род человеческий пресечется, по этим страницам можно будет воссоздать все его чувства, причуды, порывы и страсти.

В материалах из папки Фаллуа присутствуют в раннем варианте многие мотивы и эпизоды, которые станут центральными в завершенном шедевре Пруста. Здесь и какая‑то отчаянная тоска рассказчика по поцелую матери перед сном — о ней мы узнаем в самом начале «По направлению к Свану», и встреча с девушками, теми самыми jeunes filles en fleurs на приморском курорте во втором томе, — среди них будет и большая любовь автора, Альбертина. Здесь и одержимость Пруста романтикой знаменитых фамилий французских аристократов, как и суть всего этого замысла: непроизвольная память, по словам автора, единственная истинная и достоверная разновидность воспоминаний.

Большинство этих тем, что вполне естественно для вариантов, отличается от окончательного текста романа: так, легендарные мадленки на этих страницах — куда более прозаические гренки. К набору вещей, способных воскрешать прошлое, помимо вкуса и камней мостовой, на которых стоит рассказчик, добавляется звук. Здесь Пруст, отчаявшись оживить день утраченной юности, описывает, как «…уронил ложку на тарелку. Она издала в точности такой же стук, что и молотки тормозных кондукторов, которые в тот день околачивали колеса поезда во время остановки. В то же мгновение жгучий и ослепленный час, когда звенели их молотки, воскрес в моей памяти…» Но, пожалуй, самое удивительное, что у рассказчика — здесь он фигурирует под своим настоящим именем — есть младший брат, причем несносный, «всего пяти с половиной лет, но нрава довольно буйного».

Стиль этих новообретенных страниц узнаваемо прустовский, и предложение, растягивающееся на страницу, отнюдь не редкость. Встречаются и уморительные отрывки — например, когда Марсель берется перевести изобилующее загадками и недоговорками письмо своей любимой, но эксцентричной бабушки: та полагала, что «из осторожности в письмах не следует называть ничьих имен, и поскольку бабушка изъяснялась намеками, иносказаниями и загадками, ее адресаты не понимали, кого она имела в виду». Ее странное (для француженки) пристрастие к свежему воздуху и открытым окнам вдохновляет на фрагменты, очаровательные в своем изяществе, и это особенно любопытно, если учесть, что сам Пруст не выходил из обитой пробковым деревом комнаты, чтобы не спровоцировать приступ астмы.

В окончательном варианте романа «В поисках утраченного времени» у некоторых персонажей один‑единственный прототип, но большинство все‑таки объединяют в себе черты многих людей из жизни Пруста, причем герой может сохранять внешность и характер своего прототипа, но при этом быть другого пола. Так, прототипом для Альбертины, пассии рассказчика, отчасти послужил возлюбленный самого Пруста, его шофер Альфред Агостинелли.

В «Семидесяти пяти страницах» настоящие имена сохранила лишь меньшая часть персонажей. Рассказчика зовут Марсель, его бабушку по матери — Адель, его мать — Жанна. В окончательном варианте романа рассказчик безымянный, его мать — «мама» или просто «мать», а бабушку Пруст, отчаявшись подобрать для нее имя, назовет Батильдой. Настоящие имена персонажей, возвращающие нас к прототипам, напоминают о существенной неупоминаемой особенности законченного романа: еврейской родне Марселя со стороны матери.

Искоренение еврейства Марселя в окончательном образе рассказчика — одна из наиболее примечательных черт романа Пруста, в котором дело Дрейфуса, еврейство и персонажи‑евреи играют важную роль. Девичья фамилия бабушки Пруста по матери была Бернкастель, выйдя замуж, она сменила ее на распространенную среди эльзасских евреев фамилию Вейль. Прообразом двоюродного деда в романе послужил Луи Вейль (урожденный Лазар Вейль), деверь бабушки Пруста. Мать писателя в девичестве тоже носила фамилию Вейль.

Искоренение еврейства рассказчика было вызвано отнюдь не обидой на родню. Напротив, Пруст любил мать больше всех на свете, да и бабка‑еврейка вызывает у него несколько ошарашенное умиление. Еврейские родственники Пруста были людьми состоятельными, и первоначально у них на страницах черновика имелись имена.

В одной из autres manuscris, прочих рукописей, включенных в новый сборник, когда речь заходит о «скаредности» прабабки Марселя, которая не желала платить за проезд в омнибусе, нам объясняют: прабабка считала, что президент Франции освободил ее от этой обязанности благодаря ее «родству с М. Кремьё» (она была его невесткой). Пресловутый Кремьё — Адольф Кремьё, политик‑еврей, благодаря ему евреи Алжира, тогда еще колонии, в 1870 году получили французское гражданство; Адольф Кремьё был женат на тете бабушки Пруста.

Из финального варианта романа Кремьё исчезает, но остается его тень: в этом варианте дядю рассказчика (в его квартире тот впервые видит женщину, а затем узнает, что это жена Шарля Свана, кокотка Одетта) зовут Адольф. Этот дядя, деверь бабушки Марселя, с которым на страницах рукописи она то и дело раздраженно пикируется, человек с большими деньгами и большими же связями, был вхож в лучшие дома. При том всякий раз, как ему случалось приехать в деревню, он просил родственников Марселя или тех, у кого гостил, устроить ему свидание с дочерью какого‑нибудь местного судьи или фермера. «С дядиной стороны было некоторой дерзостью <…> желать, чтобы все на свете служили его своднями».

В романе эту любовь к женщинам из низшего сословия питают и дядя Адольф, и Шарль Сван. Социальное объяснение этого стремления к близости с женщинами «ниже» себя мы находим в черновой записи в блокноте, которая свидетельствует, что Пруст с сочувствием относился к положению евреев во французском обществе: «Быть может, его еврейское происхождение в некоторой степени служило тому причиной <…> оно внушило ему, в память об унижениях, которых редкий еврей не испытывает в детстве, нечто вроде страха, что над ним посмеются, отнесутся к нему свысока».

Однако Пруст заставляет нас усомниться в том, что он действительно сочувствует евреям, предлагая иное объяснение пристрастия Свана (и его дяди) к молоденьким француженкам из низов: еврейские корни, пишет Пруст, «заставляли его (подобно тому, как некоторые из римлян усматривали особое наслаждение в том, чтобы брать некоторых восточных пленниц) усматривать необычайную привлекательность в богобоязненных молодых христианках, так что их неверующая душа упивалась непривычным вкусом святой воды и французской почвы». Это стремление «взять христианку и тем самым ее опоганить» — набивший оскомину антисемитский штамп.

В ранних вариантах романа, включенных в новое издание, как и в жизни, еврейство Пруста влияло и на его частную, и на общественную деятельность, на дружбу и на семейные связи. Однако ни в том, ни в другом случае оно не проявлялось в открытую. Магия вымысла и метаморфозы персонажей скрывали еврейство самого Пруста, скрывая еврейство и его родни. По мнению Натали Мориак‑Дайер, внучки племянницы писателя, редактора новой книги и автора выдающегося аналитического разбора, сопровождающего рукописи Пруста, наделяя чужака типа Свана характерными чертами одного из членов своей семьи, писатель тем самым «говорит о еврействе, не упоминая о том, что это касается и его родных». Вымышленный Марсель уничтожил все следы своей еврейской половины, точно так же, как представлял гомосексуальность пристрастием других. Вместе с тем законченный роман, бесспорно, еврейская книга.

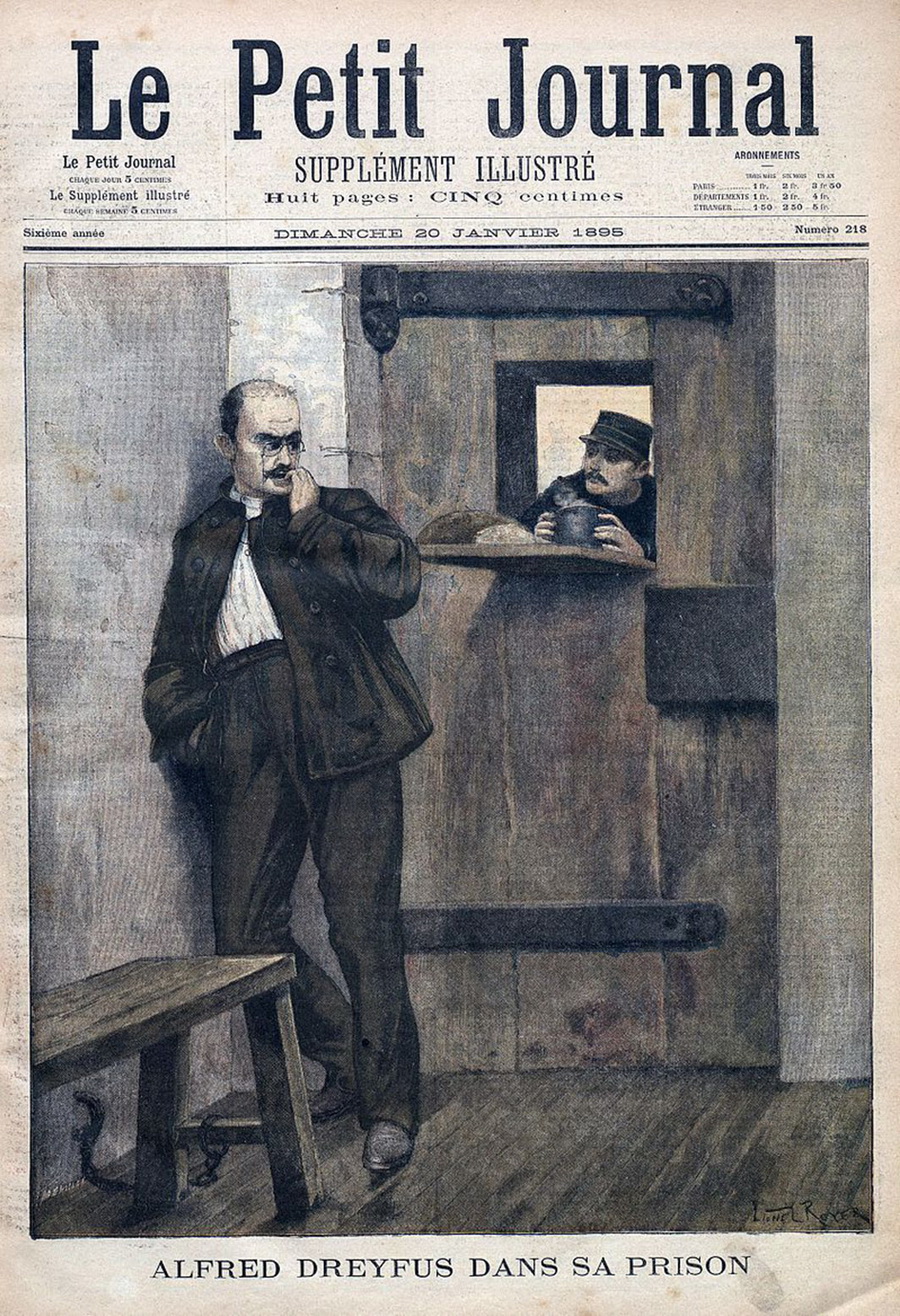

События первых романов из цикла «В поисках утраченного времени» разворачиваются в разгар дела Дрейфуса, и в снобистском мирке, где проводит время рассказчик, мнение его приятелей о том, виновен или нет капитан Альфред Дрейфус, характеризует их. Пруст поддерживал Дрейфуса и даже в один из самых странных моментов того периода подписал петицию в его защиту — по просьбе Анатоля Франса. В сентябре 1898 года Пруст побывал на митинге в защиту Дрейфуса, где выступал знаменитый лидер социалистов Жан Жорес .

При этом тот же самый Марсель Пруст, который поддерживал Дрейфуса, регулярно читал одну‑единственную газету — роялистскую, антисемитскую, антидрейфусарскую L’Action Française. Пруст признавался, что, хотя порой его «выворачивало наизнанку» от антисемитских статеек, которые он читал, он ценил литературные таланты самых именитых ее авторов, Леона Доде , ненавидевшего евреев лютой ненавистью, и Шарля Морраса , основателя монархической группы Action Française («Французское действие»). Первого он уподоблял одному из своих литературных богов, графу де Сен‑Симону, а сочинения второго хвалил, писал, что они лучше, чем «прогулка на аэроплане, лекарство высшего полета».

В 1895 году, в разгар судебного процесса по делу Дрейфуса, Пруст, по своему обыкновению, отужинал у Доде, хотя прекрасно знал, как тот относится к соплеменникам его матери и бабки. В письме к другу, композитору Рейнальдо Хану (еврею родом из Венесуэлы) Пруст упомянул об антисемитских выпадах, которые Доде позволил себе за ужином, и добавил, что манера Доде сводить все к тому, есть в человеке еврейская кровь или нет, «не умна. Самая косная из всех интеллектуальных теорий». Однако ужинать у Доде не перестал и по‑прежнему восхищался его талантом.

Это можно было бы приписать cлепоте дружбы, но «В поисках утраченного времени» обнаруживает двойственность в том, что касается евреев и еврейства. Один из самых привлекательных персонажей романа, несомненно, богатый еврей Шарль Сван: он с легкостью вращается в любых кругах, в каких пожелает. Но отношение автора к другу рассказчика Альберу Блоку вновь выдает расщепленность Пруста.

Историк Саул Фридлендер в проницательной небольшой книге «Колебания Пруста» считает описание Блока, которое дает рассказчик, доказательством неприязни Пруста к евреям. В одном эпизоде говорится, что Блок «вошел в комнату, подпрыгивая, точно гиена». «Гиены вовсе не подпрыгивают каким‑то особенным образом, — замечает Фридлендер. — Столь необычное сравнение, использованное для описания человека, который входит в комнату, означает лишь одно: тот буквально заставил себя войти, принудил или что‑то в этом роде. Выражение “подпрыгивая, точно гиена” демонстрирует желание рассказчика <…> побольнее уязвить старого друга: иного смысла у него нет». Рассказчик, оторвавшийся от своих национальных корней, чувствует себя своим среди людей состоятельных. Блок, поскольку он Блок, то есть еврей, им чужой.

Proustian Uncertainties

Колебания Пруста

Saul Friedländer

Other Press, 2020. 176 p.

Пруст умалчивает о еврейских корнях матери Марселя, и это существенно меняет эпизод, который встречается как в первом, так и в окончательном варианте романа. В книге дедушка рассказчика, лишенный еврейства, убежден в том, что все новые приятели, которых внук приводит домой, — евреи. Дабы выразить сомнение в том, что гости рассказчика — французы, он принимается напевать мелодию из оперы «Жидовка» , намекая на то, что «Дюмон», который сидит за столом, никакой не Дюмон. Дед учинял гостю «скрытый допрос» и, если тот признавался, какого он происхождения, мурлыкал: «Зачем же робкого еврея, / Зачем влечете вы сюда?» И хотя Пруст настаивает, что «в этих чудачествах дедушки не было ничего враждебного» по отношению к его приятелям, тот явно держится антисемитских взглядов.

В черновых записях это отношение выражено иначе: здесь дед — еврей и «не любит евреев», по крайней мере, определенного склада — тех, кто, пытаясь ассимилироваться, скрывает свое еврейство. «Это был один из маленьких его недостатков, один из тех нелепых предрассудков, которые встречаются у самых честных натур». В раннем варианте дед по матери тоже напевает отрывки из опер «Жидовка» или «Самсон и Далила», но желая показать, что его не проведешь и он догадался: несмотря на все ухищрения, гость, как и он, принадлежит к избранному народу.

Противоречивое отношение Пруста к своему еврейству просматривается и в письме, которое он написал в мае 1896 года своему другу, графу Роберу де Монтескью, надменному прототипу надменного барона де Шарлю. Точные обстоятельства случившегося неизвестны, однако можно догадаться, что накануне вечером Монтескью в присутствии Пруста разразился антисемитской тирадой. В письме, написанном на следующий день, Пруст объясняет, что не ответил графу «по одной простой причине: если я католик, как мой отец и брат, то моя мать, напротив, еврейка. Вы понимаете, что по этой, бесспорно, веской причине я удерживаюсь от дискуссий такого рода. Я решил, что написать будет учтивее, чем ответить вам напрямую в присутствии собеседника… Если мнения наши разнятся, или, точнее, если я не волен иметь те мнения, которые, быть может, имел бы, вы, сами того не желая, могли бы задеть меня в разговоре… Разумеется, я имею в виду не те разговоры, которые мы с вами вели бы наедине: в таком случае я всегда охотно выслушаю ваши соображения о социальной политике, буде вы захотите поделиться ими со мною, даже если я не вправе соглашаться с ними».

Деликатность, с которой Пруст выражает несогласие с другом, впечатляет и красноречивее любых слов говорит о его желании сохранить дружбу и избежать публичного скандала. Но деликатности этой сопутствует отрыв от своих корней. Он называет себя католиком, как брат и отец; учитывая, что Пруст был крещен, с этим утверждением не поспоришь. Еврей не он, а его мать, хотя по канонам ее религии он имеет полное право претендовать и на этот статус.

В 1906 году матери Пруста не стало, и причина, в силу которой он считал себя «не вправе» разделить антисемитские воззрения аристократии, исчезла. Антисемитом он не стал, и, несмотря на насмешки над Блоком, в романе его встречаются персонажи‑евреи, вызывающие симпатию. Но Блок мозолит глаза, появляясь в нескольких фрагментах «В поисках утраченного времени»: то пытается скрыть происхождение — берет «французскую» фамилию, причем с частицей «дю», которая обманом дважды повышает его положение в обществе: во‑первых, из еврея он становится французом, а во‑вторых, дворянином. (Заметим, что новое имя Альбера Блока, Жак дю Розье, косвенно указывает на его национальность: рю де Розье — улица в парижском еврейском квартале Марэ.)

Блок манерен, явно стыдится того, что он еврей, и это заставляет задаться вопросом: не потому ли образ Блока, еврея, отрекшегося от своей веры, получился таким цельным и убедительным, что Пруст в значительной степени списал его с самого себя? Кто бы ни послужил прототипом для Блока, поневоле заподозришь, что отчасти это и сам Марсель Пруст. Нетрудно представить, как его дедушка, с презрением относившийся к тем ассимилированным евреям, кто скрывал свое еврейство, напевает арии из опер на еврейские темы, дабы выставить Марселя стыдящимся своего происхождения ассимилированным евреем, которому удалось втереться в высшее общество.

Оригинальная публикация: Proust’s Madeleine Was Originally a Slice of Toast

Комментариев нет:

Отправить комментарий