Мой спор с Гершем Расейнским

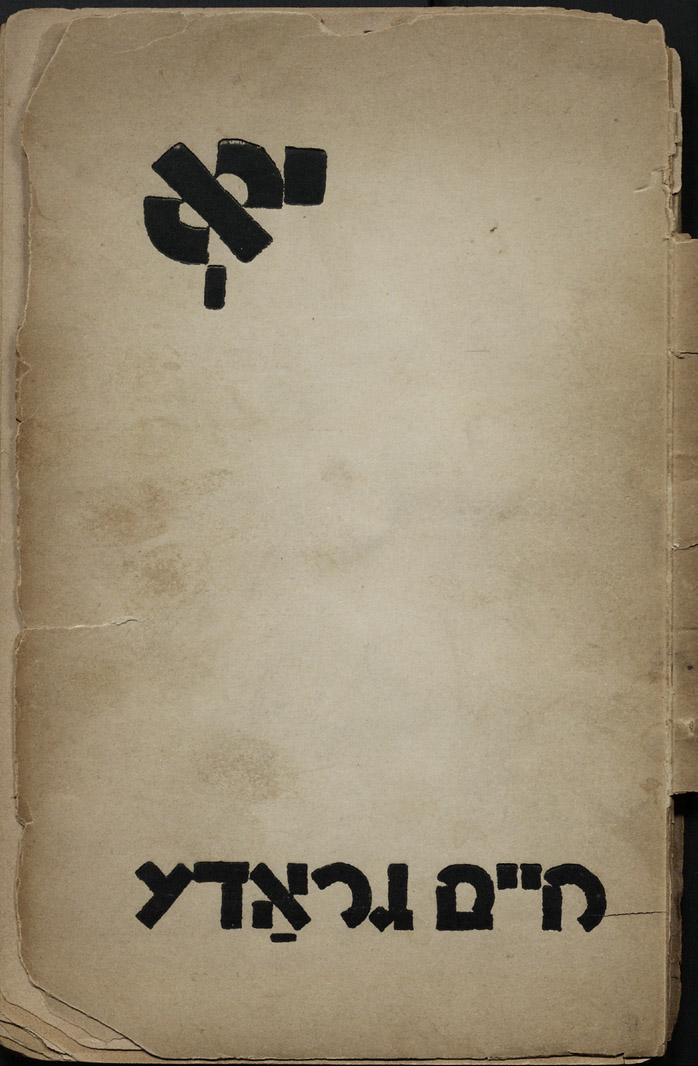

26 июня исполнилось 40 лет со дня смерти великого идишского писателя Хаима Граде. В этом же году мы отмечаем 70-летний юбилей его рассказа «Мой спор с Гершем Расейнским» (1952) — по мнению исследователей, одного из важнейших идишских текстов XX века. Специально для журнала «Лехаим» известный переводчик Валентина Федченко подготовила первый русский перевод этого рассказа.

1

В тысяча девятьсот тридцать седьмом я приехал в Белосток, город, где в тысяча девятьсот тридцатом я учился в ешиве новогрудских мусарников . Я еще застал там многих ешиботников, учившихся вместе со мной. Некоторые из них даже пришли на мой творческий вечер. Другие посещали меня тайком от главы ешивы. Я видел на их обросших бородами лицах, что эти люди страдают от своей оторванности от мира. Со временем они утратили свой юношеский восторг. Несмотря на ревностное соблюдение всех предписаний и ритуалов, их охватила усталость от тяжелой духовной борьбы. Годами они старались изжить из себя желание наслаждаться жизнью и поздно спохватились, когда война с самими собой оказалась проигранной. Они не одолели искушение.

Я встретил и тех, кто со временем стал еще более усердным, строгим и замкнутым. Напрасно я рассчитывал, что они станут, как заведено у мусарников, рьяно порицать меня. Они не осуждали меня. Кто‑то был ко мне дружелюбен, но избегал вступать в споры, другие — с сожалением вздыхали и считали меня пропащим.

Одного человека я все время искал и не мог найти — моего старого друга Герша Расейнского. У него были иссине‑черные волосы и горящий потупленный взор. Всегда погруженный в свои мысли, он был строгим и замкнутым молчуном. Лишь когда он раскачивался над «Ховот а‑левавот» , был слышен его измученный печальный голос. О нем поговаривали, будто он переломал все пюпитры в молельне от ревностного изучения мусара. С ним‑то я и не встретился. Только слышал, что тот сидит на чердаке, в уединении, и даже не приходит в ешиву.

Однажды я неожиданно наткнулся на него на улице. Он шел поспешно, опустив голову, как обычно бывает у новогрудских, не желающих оставаться «с глазу на глаз» с этим миром. Однако он заметил меня, заложил руки за спину и спрятал их в рукава, чтобы не здороваться со мной. Чем ближе он подходил, тем выше поднимал голову. Оказавшись лицом к лицу, он резко поглядел на меня. Его ноздри чуть не дымились от возмущения, он молчал.

У новогрудских вопрос «Как дела?» означает: «Как ваша вера? Достигли ли вы духовных успехов?» Но я совсем забыл об этом и попросту спросил:

— Герш Расейнский, как ваши дела?

В ешиве давали прозвище по городу, откуда человек был родом.

Герш отпрянул назад, оглядел меня с головы до ног и, увидев мой аккуратный костюм, скривился от досады и строго ответил:

— А как ваши дела, Хаим Виленский? Мой вопрос посложнее будет?

Я почувствовал, как у меня задрожали губы, и пылко ответил:

— Ваш вопрос, Герш Расейнский, и не вопрос вовсе. Я делаю, что считаю необходимым.

Расейнский не вынул руки из рукавов за своей спиной, но отступил от меня еще на шаг и заорал мне в лицо прямо посреди улицы:

— Вы думаете, Хаим Виленский, что, сбежав из молельни, вы спаслись? Вы же знаете, как у нас говорят: учившийся мусару не обретет удовольствия от жизни. Вы останетесь увечным, Хаим Виленский. Останетесь калекой на всю жизнь. Вы пишете рифмованную ересь, а за это вас треплют по щеке, как мальчишку. Чтобы преумножить кощунство, вы приехали проповедовать свою ересь именно в тот город, где учились. Теперь вас набивают почестями, как гуся — кашей, и нянчатся с вами, как с поскребышем. Но вы увидите, что будет, когда пойдете учиться к богохульникам. Ой, какая будет порка! Кого из вас не уязвляет критика? Кто из вас обладает настоящей силой, чтобы не клянчить одобрения? Кто из вас готов издать свою книжицу анонимно? Для вас же самое главное, чтобы ваше имя стояло сверху. Только сверху! Наш душевный покой вы променяли на чаяния, которых вы не достигнете, на сомнения, которые вам никогда не разрешить, даже после изрядных мучений. От вашей писанины никому не станет лучше, а вам самому — только хуже. Я слышал, что ваша книжка, ваше детище называется «Да». Но я говорю вам: нет! Слышите, Хаим Виленский, нет!

Высказавшись, Герш Расейнский зашагал быстрым шагом прочь. Но я тоже был мусарником и догнал его со словами:

— Герш, а теперь послушайте вы меня! Кому лучше меня знать, какой у вас раздрай. Вы гордитесь, что вам безразлично, когда вся улица смеется над вами из‑за цицит длиною до пяток. Вы убеждаете себя, что льняной талес‑котн ревностно ограждает вас от мира. Вы хватаетесь за цицит, как утопающий за веревку, но это не помогает вам плыть против течения. Вы подвергаете лишениям сам себя в страхе, как бы не полюбиться этому миру, словно жене Потифара, а потом не иметь достаточно сил, чтобы вырваться из ее плена, как праведник Иосиф. Поэтому вы бежите от искушений и думаете, что мир будет вас преследовать. Но когда вы видите, что мир не гонится за вами, вы сердитесь и кричите: «Никому не дано наслаждаться жизнью!» Вы хотите утешиться этим. А если вы нашли уединение на чердаке, так это чтобы отказаться от всего и не подбирать крошки, которые мир вам подбрасывает. Вот в чем заключается ваше самоуничижение, это тщеславие, а не отшельничество.

А кто это вам сказал, что я отправился за удовольствиями? Я ушел на поиски истины, которой у вас нет. Да я, в сущности, никуда и не уходил, а только вернулся обратно на свою улицу — на виленскую Яткову улицу. Вы полагаете, что сдираете с меня шкуру: я написал книгу под названием «Да», а вы кричите мне в лицо — нет! Вы не замечаете, что я и сам говорю мировому порядку «Нет!» И, в пику этому, я вынуждаю себя говорить «Да!» Потому что я верю в свою улицу. Мне нравятся носильщики с поврежденными от ношения тяжестей спинами, ремесленники, обливающиеся потом за верстаками, рыночные торговки, которые могут порезать себе пальцы, лишь бы отдать бедняку хлеба на субботу. А вы клеймите голодных за их грехи и призываете покаяться. Над теми, кто трудится и торгует, вы смеетесь, потому что им не хватает веры. А сами живете на всем готовом, что измученные работой женщины приносят вам, и за это вы обещаете им мир грядущий. Герш Расейнский, вы уже давно продали вашу долю в грядущем мире этим бедным еврейкам.

Герш Расейнский отпрянул от меня и скрылся из виду. Я уехал обратно в Вильно с полегчавшим сердцем. В споре с мусарником мне самому стало ясно, почему я ушел из молельни. Раньше, сказал я себе, я не думал, почему ухожу и куда, за меня это сделала другая, более сильная часть меня.

Таким было мое поколение и мое окружение.

2

Прошли два года. Началась война между Германией и Польшей. Красная армия заняла Западную Украину и Западную Белоруссию. Проведя пару недель в Вильно, русские объявили, что отдают город литовцам. К нам начали прибывать беженцы, которые не хотели оставаться при советском режиме. Новогрудская ешива переехала из Белостока в Вильно. Тем временем в городе обосновалась советская власть. Бушевал голод, а на лицах читался мрачный страх перед арестами, которые присланные минские НКВДшники учиняли по ночам. Я бродил по улицам подавленный, с тяжелым сердцем. Однажды я стоял в очереди за хлебом и вдруг с изумлением заметил Герша Расейнского.

Я слышал, что он давно женился. Его лицо было обрамлено черной бородкой, шаг был размеренным, а одежда приличной. Я так сильно обрадовался ему, что оставил свое место в очереди за хлебом, протиснулся через толпу и подошел к нему. Но он был неразговорчив и очень осторожен. Я понял: он не доверяет мне и боится неприятностей. Я видел, как он смотрит на меня и пытается понять, опасен я или нет. Видимо, почувствовав мою подавленность, он прикрыл рот рукой, словно пряча кривую ухмылку, но во взгляде мелькнула насмешка. Он кивнул головой в сторону моста, где стояли танки, охраняемые красноармейцами:

— Ну, Хаим, — тихо сказал Герш, — теперь‑то вы довольны? Вы этого хотели?

Я попробовал улыбнуться и тихо ответил:

— Герш, если что‑то противно вам, не значит, что это приятно другим.

Но по жесткому серьезному выражению его лица я почувствовал нелепость моей шутки. Пододвинувшись к нему еще ближе, я сказал:

— Герш, я не в ответе за это, так же, как и вы не ответственны за меня.

Расейнский вздрогнул и сказал, чеканя каждое слово громко, резко и отрывисто, словно забыл о страхе:

— Вы ошибаетесь, Хаим, я несу за вас ответственность.

Он отступил на пару шагов назад и строго показал глазами на красноармейцев возле танков, словно говоря: «И за них ты тоже в ответе».

3

И вновь прошло девять лет, девять лет войны и Холокоста, моих скитаний по России, Польше и Западной Европе. В тысяча девятьсот сорок восьмом, летним вечером я ехал в парижском метро. В тесном вагоне стояли парочки и целовались. Миниатюрные француженки сливались губами, словно в забытьи, с черноволосыми кудрявыми юношами. Те ловко удерживали равновесие в трясущемся вагоне, не отрываясь от девичьих губ. Высокий широкоплечий парень зацепился руками за металлический поручень, свисающий с потолка. Он нагнул голову, а девушка, поднявшись на полупальцы, тянулась к нему снизу. Она не достала ему даже до подбородка и уткнула свое узенькое личико в широкую грудь. Солидные французы в беретах, расположившись на сиденьях, медленно и лениво перелистывали газеты. Пожилые хозяйки, нагруженные пакетами, сидели в задумчивости, и только их пальцы поспешно двигались. Они вязали носки, шерстяные жилетки и платки. Одна дама, накрашенная и напудренная, неподвижно уставилась в пространство, как выпотрошенная птица, и, поджав губы, смотрела на нить, будто это была размотанная нить ее жизни. Серый клубок шерсти выглядел, как старый кот, который свернулся калачиком и спит на коленях у одинокой всеми забытой женщины.

Неожиданно вагон сильно тряхнуло. От удара парочки покачнулись, распались и смешались. В тишине послышалось недовольное ворчание и легкий смех. Через мгновение руки и губы вслепую отыскали друг друга и вновь застыли в тихом поцелуе. Никто не вымолвил ни слова. В вагоне было душно от дневной жары и от сладостно‑пьянящей пылкой страсти парочек, ехавших на метро в пригородные парки.

Против моей воли духовный экстаз переплетенных тел напомнил мне о тишине «Шмоне эсре» . Я пытливо всматривался в лица моих попутчиков, словно хотел, чтобы они опровергли мое сравнение с главной синагогальной молитвой. Но никто из них даже не заметил призывный взгляд невоспитанного иностранца. Это огорчило меня еще больше. Я почувствовал, что осквернил далекое святое воспоминание. Внезапно я увидел знакомое лицо, которое до этого загораживала чужая спина, и только когда парочки подвинулись, показался его краешек. Сердце во мне оборвалось. Он остался жив? Он же был в Вильно при немцах? Вернувшись в свой разрушенный дом в тысяча девятьсот сорок пятом, я не видел его и даже о нем не слышал. Но это были те же глаза, тот же упрямый курносый нос, лишь по бокам и на кончике широко разросшейся черной бороды появилась проседь. Меня сильно удивило, что он смотрит так равнодушно и спокойно на влюбленных, а на его серьезном печальном лице едва заметна добродушная улыбка. Это так на него не похоже. Понаблюдав за ним с минуту, я увидел, что он смотрит на людей отрешенным взглядом и будто не видит их. Он был в чистой одежде, длинной капоте и белоснежной рубашке, расстегнутой сверху, без галстука. Я подумал: он никогда не носил галстуков. И странное дело, эта мысль больше всего остального убедила меня в том, что это был он. Я протиснулся к нему сквозь толпу пассажиров и промямлил:

— Простите, вы не Герш Расейнский?

Еврей оглядел меня, наморщил лоб и улыбнулся:

— Ай, Хаим, Хаим, это вы? Добрый день! Как дела?

Я сразу понял, что на этот раз Герш Расейнский спросил «как дела?», а не как одиннадцать лет назад, ехидно и насмешливо: «как поживает ваша духовность?» Он произнес это тихо, просто и сердечно, с небольшим беспокойством, как спрашивают у старого приятеля, о чьем горе и так наслышаны. Мы встали в углу, и Герш рассказал мне вкратце, что был в лагере в Латвии, а теперь он глава ешивы в Германии, в Зальцгейме.

— Глава ешивы в Германии, в лагере? А кто ваши ученики, реб Герш?

— Вы что думаете, Хаим, Г‑сподь осиротел? Еще не перевелись юноши, слава Всевышнему, которые изучают Тору.

Он рассказал мне, что был с миньяном своих учеников в лагере. Он их окружил заботой, посвятил в еврейство и помогал с работой, потому что они были еще совсем детьми, совсем слабыми. По вечерам все они усаживались вокруг его койки и вместе читали псалмы. Был в лагере и доктор, он сетовал, что отдал бы полжизни, чтобы тоже уметь читать псалмы. Но он не мог, бедняге не хватало веры.

Я был счастлив нашей встрече и, желая избежать спора, просто спросил:

— Как вам нравится Париж?

— Не знаю, — он едва повел плечом, будто не стоило и вовсе об этом говорить, — для вас Париж, наверное, полон искушений. Я тут в шестой или седьмой раз.

— А зачем вы сюда так часто приезжаете? По делам?

— Конечно, по делам, — Расейнский со сдержанным довольством погладил бороду, — по весьма важным делам. Мы привозим сюда студентов ешивы и посылаем их дальше в Землю Израиля и в Америку. А оттуда получаем книги. Я даже летал, с помощью Всевышнего, два раза в Марокко.

— В Марокко? Что вы там делали, реб Герш?

— Привез в ешиву студентов из марокканских евреев. Произнес речь в синагоге.

— А как вы разговаривали с ними? Вы же не знаете ни арабского, ни французского.

— Б‑г помогает, — поднял глаза Герш Расейнер. — Какая разница, на каком языке говорить? Главное — о чем говорить. — И вдруг, обращаясь ко мне: — Что будет, Хаим? Пора и вам подумать о покаянии. Срок уже подходит.

Я вздрогнул:

— Что вы имеете в виду «срок уже подходит»?

— Я имею в виду, — протянул он напевно, — что мы оба прожили уже больше половины жизни. Так что же будет, реб Хаим? — Он удлинил и выделил слово «реб». — Куда вы едете, неужто вместе с ними? — Его глаза насмешливо поглядели на юные парочки. — Неужто вы сойдете с ними на одной остановке? А может быть, вы все еще верите этому жестокому миру?

— А вы, реб Герш, — вспылил я, — вы все еще верите в ангела‑хранителя? Вы говорите, что Б‑г не остался сиротой. А вот мы осиротели. С вами произошло чудо, реб Герш, вы спаслись. Но где весь род наш? И вы все еще верите?

— Конечно, верю, — Расейнер всплеснул руками в наивном удивлении, — ведь можно прикоснуться к ангелу‑хранителю. Вы — верующий, который полагает, что Всевышний присутствует только среди апельсиновых рощ, а не среди пустынь и разоренных полей? Вы же знаете, что сказано? Кшем шеодем … Как человек должен произносить благословение на благое, так он должен произносить благословение и на неприятности, которые с ним происходят. Следует преклоняться перед величием…

— Так что вы хотите, реб Герш? — прервал я его. — Чтобы я видел Б‑жье величие в том, что именно Он смог разжечь пожар Холокоста, а не человек из плоти и крови? Вы еще дальше ушли от псалмов, которые читали на своей койке в концлагере. Автор псалмов видит величие Б‑га в том, что солнце всходит каждый день в отведенное время, в том, что море не выходит из берегов, а вы видите чудо в катастрофах.

— Вне сомнения, — ответил Расейнский. — Я вижу везде и во всем, в каждом мгновении, Б‑жественное покровительство. Я не могу провести ни минуты на этом свете без Властителя мира. Как бы я справился без Него в этом преступном мире?

— Но я не хочу и не могу признать справедливым Б‑жественный суд. Не могу!

— Вы сможете, — Расейнский дружелюбно положил руку мне на плечо, — вы сможете… постепенно. Вы тогда в одночасье ушли от нас? Но разве может человек уйти в одночасье? Уходят постепенно и так же возвращаются обратно. Сначала кающийся понимает, что этот мир не может обойтись без предводителя. Затем осознает, что предводителем является Б‑г Израиля. И что нет кроме Него силы, управляющей этим миром. Наконец кающийся приходит к неизбежному выводу, что кроме Него ничего не существует и что мир в Нем, как сказано: «Лит осер пней меней» , нет места, лишенного Его. А если бы вы это осознали, Хаим, вы бы четко поняли, как разглядеть откровение Всевышнего и в несчастье, и в избавлении.

Голос Расейнского звучал тепло, глаза источали отеческую доброту, он не снимал руки с моего плеча. Я почувствовал большую любовь к нему и понял, что он укрепился в своей вере еще сильнее, чем раньше.

— Реб Герш, вы говорите вовсе не как новогрудский, а как хабадник, как хасид, изучающий книгу «Танья» .

Расейнский покачал головой.

— Для вас, как для внешнего наблюдателя, хасидизм и мусар — это просто доктрина, вы видите между ними лишь различия. Но ведь для тех, кто придерживается еврейской веры, все едино. И то, что раввины когда‑то спорили по поводу хасидизма и мусара, было порождением страха, как бы новый путь не отвратил евреев от соблюдения законов и ритуалов по всем надлежащим правилам. На самом деле хасидизм и мусар укрепили еврейскую веру, а о спорах между ними уже давно забыли. У них одна Тора. Различия только в подходе. А если я чувствую, что во мне ослабевает приверженность закону, я изучаю «Шульхан арух» . Если я претерпеваю поражение на войне жизни, я учу мусар. И если я вижу, что мусар приводит меня к угрюмости и отшельничеству и отделяет от народа Израиля и от любви к еврейству, я обращаюсь к хасидизму.

4

Мы вышли из метро недалеко от еврейского квартала Рю де Риволи и прошли мимо старой парижской ратуши Отель‑де‑Виль. На фасаде здания в нишах между окнами, в три ряда один над другим до самого карниза крыши, стояли десятки каменных изваяний: одно с мечом, другое с книгой, третье с палитрой и кистью или с геометрическими приборами. Огромные стаи голубей облепили статуи. То и дело со здания срывалась птичья орда, наполняла воздух шуршанием шелка, опускалась на близлежащую площадь и окрестные переулки, подскакивая и воркуя в поисках еды. Наклевавшись зерен, стая вновь, размахивая крыльями, неслась к статуям. И так туда и обратно, словно морские волны, накатывающие на берег и отступающие, когда прилив поспешно сменяется отливом.

Расейнский увидел, что я рассматриваю статуи, и бросил на них косой взгляд:

— Что это за идолы?

Я объяснил ему, что это известные люди Франции: полководцы, национальные герои, ученые и деятели искусств.

— Реб Герш, — попросил я его, — всмотритесь в каменные статуи. Мне кажется, что они улыбаются голубям, порхающим вокруг них. Великие люди прошлого счастливы даже теперь, стоя на площади среди детских криков и суеты взрослых. Подойдите поближе, посмотрите, какой свет источают их мраморные глаза. Посмотрите, сколько доброты в глубоких морщинах на их высеченных из камня лицах. Вы называете их идолами, а мне — я говорю это не для красного словца, — мне хочется плакать, когда я вижу в парижских парках, на площадях и в галереях эти скульптуры. Это же чудо, как удалось человеку вдохнуть жизнь в камень? Когда вы смотрите на живого человека, вы видите только его одного. А когда вы смотрите на человека, отлитого из бронзы, вы видите Homo sapiens, так называемую «вечную идею человека». Вы понимаете, о чем я? Вот этот, видите, поэт с мировым именем. Великий писатель, да будет вам известно, расширяет границы нашего восприятия и пробуждает в нас милосердие к человеку. Он показывает нам натуру того, кто не может справиться со своими желаниями. Даже злодея он судит не по его поступкам, а по страданиям, которые ему доставляет война с самим собой и со всем миром из‑за собственных страстей. Вы считаете, что он не прав, но вы понимаете, что он не мог иначе… Что вы так яростно треплете бороду, реб Герш?

Расейнский гневно рванул свою бороду и бросил на меня жгучий взгляд:

— Как вам не стыдно, Хаим, болтать вздор? — отозвался он. — Ваше сердце столь глухо, чтобы плакать от восторга, как вы говорите, пока вы таращитесь на намалеванных и вылепленных истуканов, тогда как от храма Виленского гаона остались дымящиеся стены? Плачьте над разрушенным арон кодешем виленской хоральной синагоги! Эти ваши скульпторы, резчики надгробий, эти поэты, воспевавшие цезарей, эти комедианты, пляшущие и лицедействующие перед вельможами, — ваши маэстро когда‑нибудь задумывались о том, что их покровитель, их король, истребляет целые города с женщинами и детьми, а на награбленное золото содержит их, этих маэстро? Пророки тоже льстили царям и принимали от них подарки, подобно гулящим женщинам? Вот это добросердечие с вашей стороны! Писатель показывает, что злодей оказывается жертвой своих пагубных привычек. Так вы, кажется, выразились. Жалость к бунтовщику и гордецу, ломающему жизни других, а заодно и свою собственную? Тоже мне горе великое! Вы же не будете меня убеждать, что быть праведником и бескорыстно совершать добрые дела легче, чем развратничать. И все же вам любопытнее писать о спесивце, вам он лучше знаком, потому что он живет в вас и в ваших художниках. Если вы оправдываете последнего негодяя, вся ваша писанина мне ненавистна. Порицайте мерзавца! Осудите ненасытного злодея! Он не может иначе, говорите вы? Он должен измениться! Хорошенькие дифирамбы вы мне тут пропели этим замшелым божкам, Хаим Виленский!

Герш Расейнский стоял, вытянувшись в струнку, и глядел мне в глаза пронзительно и угрожающе, как одиннадцать лет назад при нашей встрече на улице в Белостоке. Его голос стал громким и звучным. Прохожие останавливались посмотреть на бородатого еврея, указывающего пальцем на скульптуры Отель‑де‑Виль и словно обращающегося к ним с криками. Герш даже не замечал зевак. Его борода разметалась по сторонам, словно черная птица, расправившая крылья и ринувшаяся со статуи вниз. Мне было стыдно перед спокойно улыбающимися французами, с любопытством наблюдавшими за нами, и в то же время меня взволновала разгоряченная речь Расейнского посреди улицы, словно бы он произносил проповедь перед публикой в большой синагоге.

— Не кричите, — раздосадованно зашептал я, — вы думаете, что вы один обладаете монополией на милосердие и на истину. Вы возвращаетесь к тому, на чем мы остановились одиннадцать лет назад. В Новогрудке вы постоянно запирали окна в синагоге, но даже так вам было слишком светло. Тогда вы закрылись на чердаке. А с чердака спустились в подвал. Из подвала уползли в дыру в земле. Там вы наслаждались уединением и убеждали себя в том, что мысли и эмоции растут у человека как волосы, их можно подстричь, оставив только бороду и пейсы — мысли о святости и благие намерения. Вы придумали мир и переворачиваете его вверх дном. Вы придумали человека и велите ему встать на голову: стань другим! Но даже лагеря не исправили человека. Там негодяй стал еще хуже. Он мог бы прожить жизнь, не познав себя, но в искушении все узрели наготу других и свою собственную. Даже лучшие из людей после освобождения не избавились от яда, просочившегося в них за колючей проволокой. Неужели, если лагерь не смог в корне изменить суть человека, это сможете сделать вы через собрания, кружки, биржу и раскачивание над «Пальмой Деборы» .

Расейнский поглядел на меня изумленно. Вспыхнувшая было в его глазах ярость утихла, в их черноте едва тлели угли, напоминавшие о далеком пожаре.

— Вы не знаете, о чем вы говорите, Хаим, — сказал он тихо, с сожалением. — Кто это вам сказал, что только страдания исправляют? Возьмите, например, мысли о смерти. Когда верующий вспоминает о смерти, его вера только укрепляется, как сказано в Писании: тов лолехес эйл бейс эйвел . А когда вольнодумец вспоминает, что он смертен, он становится еще распущенней. Как говорит пророк о помыслах злодеев: охойл вешосой ки мохор номус . Значит, внешний повод не может вернуть человека обратно к еврейству. К этому должны быть готовы сердце и разум. Кто не был настроен на восхождение, в лагере точно не усовершенствовался духом. Но человек праведный знает, что он должен всегда и везде стремиться ввысь, а не то он низвергнется вниз, как говорит Виленский гаон . Вы утверждаете, что человек не способен измениться, но это абсолютная ложь. В плоти моей я вижу Б‑га! Герш Расейнский докажет, что человек способен измениться. Я не собираюсь вам рассказывать, от скольких влечений я страдал, сколько раз у меня чуть не лопались сосуды в голове от кипения страстей, как суров я должен был быть с самим собой, от скольких привычек я вынужден был отказаться. Но я знал, что, отказываясь от себя, признаешь Властелина мира. Я знал, что величайшим наказанием для человека является неспособность отказаться от своей прежней сути. И коль скоро я хотел действительно преодолеть себя, Всевышний помог мне.

— Вы все еще живете в строгости, реб Герш, простите. Вы никак не хотите увидеть, что эти мудрецы, которых вы зовете замшелыми истуканами, вывели человека из состояния животного. Они не были мясниками по своей натуре и никого не убеждали, что можно вырвать из себя, отрубить низменные инстинкты. Хорошо зная скрытую натуру Homo sapiens, они хотели наделить его увеличившийся мозг мудростью, чтобы именно представление об общем и о частном укоренилось в его смутных устремлениях, выкристаллизовалось в туманном сумраке его сознания. Тени рассеивают не метлой, а зажженной лампой. Вот великие мужи…

Герш захохотал так громко, что я осекся на полуслове. Он тут же прекратил смеяться и вздохнул:

— Я очень устал, ехал всю ночь. Идемте сядем на скамейку у садика. Мне почему‑то не хочется вас покидать. Вы все же учились в Новогрудке. Может, в вас еще тлеет искра учения.

До скамейки мы дошли в молчании. При встрече я сначала подумал, что Герш помягчел. Теперь я с огорчением увидел, что его претензии ко мне и обида на этот мир только возросли. Но я еще надеялся, что эта пауза изменит напряженный тон нашего разговора, и не спешил прерывать молчание первым. Но Герш морщил лоб, словно собираясь с мыслями, и, когда мы уселись на скамью, он вернулся к моим последним словам.

5

— Вы говорите, они были великими людьми? Немцы утверждают, что только они даровали миру великих. Я не знаю, самых великих или нет, но то, что из них вышли ученые, с этим, кажется, у вас, светских, не спорят. Ну, так мыслителям удалось их исправить своими увещеваниями? И вот вопрос: а хороши ли были сами мыслители? Не подумайте, что я пренебрегаю их знаниями. За годы, проведенные в лагере, я много понахватался. Среди нас были ученые люди, немцы всех сажали вместе, и в свободную минуту мы беседовали. Позднее, когда я, с помощью Всевышнего, был спасен, я и сам заглянул в ваши книги, я больше не боялся, что это может мне навредить. И я вдохновился их идеями. Иногда я находил в их статьях такие откровения и такую глубину, как, не рядом будь помянуты, в наших святых книгах. Все это осталось лишь на словах! И вы видите, я дошел до того, что верю: их поэты и мыслители хотели исправиться. Но что с того? Они не смогли. И если вы знаете кого‑то, кто совершал добрые дела, то это единицы. А их народ и их мудрецы хороши только на словах. И вы используете много слов, позаимствованных у них, из их азбуки.

А вы знаете, почему они не смогли стать лучше? Потому, что они одержимы жгучим стремлением получать удовольствия от жизни. А поскольку удовольствия в сумку не сложишь и там не закроешь, в них родилась жажда крови — удовольствие от убийства. А нас они ненавидят лютой ненавистью, ведь мы пришли в этот мир и заявили, что существуют запреты. Как только мы произнесли первое «нет» — нельзя убивать, мы стали их врагами. И поскольку они сами переняли у нас «не убий», на отдельных людей это подействовало, но остальные возненавидели нас пуще прежнего. И потому они произносят такие сладкие речи, что хотят выдать их за благие дела, но это бесполезно, они ограничиваются пустым красноречием. И на этом они успокаиваются, потому что для них главное — форма. От греков народы мира унаследовали стремление к порядку и пестование формы.

Сначала они учредили публичность. Удовлетворение страстей не приносит им удовольствия, если не получается действовать в открытую, с поднятым забралом, на виду у всего мира, подобно пьяницам, не способным пить в одиночку, а только сотоварищи. Так они получают индульгенцию за собственные грехи. «Мы», говорят они, «не лицемеры, мы делаем, что хотим, не скрываясь». Их прельщает война не только с другими, но и с самими собой. Они сражаются (правда, без излишнего усердия…), страдают и даже каются. А когда доходит до покаяния, трубят о нем на весь мир. Это покаяние приносит им бурное удовольствие избавления от грехов, ведь их любовь к самим себе маниакальна. Они даже любят своих жертв, потому что те даруют им радость греха и сладкие муки раскаяния.

Расейнский отодвинулся от меня на другой край скамьи и принялся меня разглядывать, будто пытаясь понять, не разговаривает ли он по ошибке с чужим незнакомым человеком. Потом он опустил голову и, словно про себя, пробормотал:

— Помните, Хаим, однажды в Белостоке… — На мгновение он замолчал, вытягивая волосок из бороды, будто вместе с ним извлекая воспоминания. — Помните, Хаим, как на улице в Белостоке вы мне сказали, что мы сторонимся этого мира, потому что боимся не выдержать искушения? Мусарник пестует всю жизнь свою добродетель, и каждое сказанное ему слово застревает в нем как кинжал. Да, это правда! Все свои юные годы я проходил, опустив очи долу, чтобы не видеть этот мир. Пришел немец и схватил меня за мою еврейскую бороду, задрал мне голову вверх и заставил глядеть ему прямо в глаза. И я был вынужден смотреть в его жестокие глаза и в глаза всего мира. И я увидел, Хаим, я увидел — вы уже знаете, что: все, что мы пережили. Теперь я могу смотреть на любых идолов, читать любую ересь и познавать любые наслаждения жизни, они уже не будут для меня искушением, потому что я видел настоящую личину этого мира. А вы говорите, что я не знаю мира, что я клевещу на него. Ой, реб Хаим, опомнитесь! Еще не поздно. Вспомните, что сказал пророк: ки штаим роойс осо ами , два плохих поступка совершил мой народ, ойси озву мкойр маим хаим , они оставили меня, источник живой воды, лахцойв лоэм бойройс бойройс нишборим ашер лой йохилу амоим , чтобы выкопать себе колодцы, разрушенные колодцы, не способные удержать воду.

Герш говорил с большой удрученностью. По его бороде текли слезы. Он прищуривал глаза, стараясь их сдержать, но они стекали по щекам. По его внезапно ссутулившимся плечам, по его лицу, которое теперь казалось изможденным, я видел, сколько страданий он пережил. Тронутый, я взял его за руку и сказал:

— Реб Герш, вы говорите, что я покинул чистый источник и черпаю воду из разрушенного колодца. Да будет вам известно, что вы ошибаетесь. Я черпаю воду из того же чистого источника, что и вы, но с помощью другой посуды. Не волнуйтесь, реб Герш, может, зайдете со мной во фруктовую лавку за фруктами или выпьем что‑нибудь холодное? Не хотите? Тогда давайте сидеть на скамейке. Я хочу вас все же попросить объяснить мне одну мысль, которую вы высказали. По мне, тут есть противоречие, но я, наверняка, не до конца ее понял.

Вы сами сказали, вы верите, что у народов мира были мудрецы и мистики, желавшие добра, но не преуспевшие. Это ваши слова. Мне трудно понять: одна из основ еврейства заключается в том, что человек обладает свободным разумом. Новогрудские идут еще дальше, считая, что можно достичь умения совершать добрые дела без малейшего усилия, то есть если человеку удастся очиститься от самого себя, как лук чистят от шелухи. Я хочу вас спросить: почему тогда нееврейские мудрецы не смогли достичь совершенства, коль скоро они этого хотели? Вы же верите в свободу воли.

Этот вопрос сорвался у меня с языка — против моей воли — в насмешливо‑победоносном тоне. Он рассеял меланхолию Расейнского. Тот медленно выпрямился и ответил мне спокойно, мягко и расслабленно:

— Вы забыли, Хаим, чему вы учились в Новогрудке. Так я вам напомню.

Всевышний одарил человека большим милосердием, разумом. Кто из нас мудрее Рамбама? О нем говорит Виленский гаон: проклятая философия совратила его. Но мы сейчас говорим не о метафизике, которая рассказывает о небесах, мы говорим о земле. Об отношении человека к человеку. И если мудрецы Талмуда говорят, что можно научиться добродетели у животных, стало быть, можно научиться с помощью разума. И мы знаем, что старейшины афинской школы основывали свое учение о морали на чистом разуме. У них было много учеников, у каждого свой дом учения.

Но вопрос остается прежним: жили ли они в соответствии со своим учением, или слова не были подкреплены делом? Вы должны понять раз и навсегда, что когда страсти не бурлят, а разум спокоен и чист, человеку не предугадать, как он поведет себя под влиянием низменного желания. Человек восторгается собственной мудростью и кичится своими знаниями, но когда ему взбредет в голову какая‑нибудь прихоть, он забывает все выученное. Его чувства оказываются сильнее рассудка. По сути он подобен вымуштрованному псу, ни на шаг не отходившему от своего хозяина и вдруг сорвавшемуся прочь при виде сучки. Основа основ для нас — это положение о том, что неправильное мировоззрение происходит от недостатка добродетели. Как человеку вздумается, так он и толкует. Что? Раньше он говорил иначе? Значит, он ошибался. А если прижать его к стенке, сказав, что как раз раньше его разум не ошибался, он вам ответит: «Ладно уж, когда мне чего‑то хочется, я не могу быть Аристотелем». Как только его страсть насыщается, рассудок берет свое, и человек раскаивается в содеянном. А когда желание вновь засосет под ложечкой, его рассудок оказывается слеп, как курица. Человек выбирается из болота одной ногой, но тут же увязает второй. У него золотой характер и чувство прекрасного, он разговаривает тихо о возвышенных вещах и будто воплощение святости, но лишь завидит женскую ножку, в голове все смешивается, благородные чувства разбегаются, как муравьи перед дождем, и рассудок покидает его. Более того, живущий только разумом часто впадает в искушение, хочет стать умнее. Он бросается в огонь и сгорает. Раз уж рассудок не справляется, нелепо требовать от человека жить по уму. Рассудок может увещевать его, что нужно стремиться к добру, ведь оно приносит с собой успокоение, счастье и дружбу, и что люди являются частями одного тела и нельзя одному обманывать другого. Все это очень верные, прекрасные слова, которые произносили старейшины афинской школы и мудрецы вслед за ними. Однако, если нужно делать добро, потому что это выгодно, значит, сегодня человеку выгодно, а завтра — нет. И даже если выгодно завтра, он тем не менее может не испытывать необходимости в добре. «Я хочу», — может сказать человек. Лучше прожить счастливо один день, чем мучиться долгие годы. Если человек не верит во Властелина мира, ради кого и зачем он будет слушать философа, велящего ему совершать добро. Да и самому философу холодно, тоскливо и пусто в мире, где существует только рассудок. Он подобен тому, кто в одиночку празднует свадьбу: украшает дом, зажигает лампы, накрывает стол белой скатертью, выставляет скамьи, выходит на улицу, возвращается обратно и наклоняется к стулу, на котором якобы сидит невеста , кланяется пустым скамьям, где якобы сидят семьи новобрачных, и пьет один за свое здоровье.

Единственный выход заключается в том, чтобы человек выбирал между добром и злом, как ему велит Тора. Тора желает ему счастья и знает лучше, что благо для него. Тора — это единственно верный жизненный путь. Все остальное в этом мире иллюзорно. Подобно тому, как Властелин мира показал Моше в пустыне неопалимую купину и наказал: «Сделай мне такой куст», так и из букв Торы складывается неопалимый полноценный человек. Существо из плоти и крови должно подражать ему во всем. Даже в тот момент, когда человек понимает своим разумом, как он должен действовать, он не должен забывать, что совершает этот поступок, потому что Тора велит ему. Тогда он вовремя опомнится в тот миг, когда разум не сможет им управлять.

Подождите, еще не все. С Торой можно потерпеть поражение. Человек может себя убедить: я живу не по разуму, я живу по Торе. И он уверен, что, когда подвергнется искушению, заглянет в книгу, по своему обыкновению, и преодолеет его. Он уговаривает себя, что он свободен. Но на самом деле его выбор ровно настолько широк, насколько позволяет его желание. Приведу вам сравнение. Человек подобен медведю в обнесенном забором зоопарке. Сторожа окружили его скалами и соорудили огромный пруд с водой, и белый медведь думает, что он на Северном полюсе. Но попробуй он ступить за загородку! Так и тот, кто полагается на свою свободу воли. Человек даже с Торой не избежит искушения, если сам не будет трудиться днем и ночью. Сведущий во всех тайнах знал, что отец наш Авраам принесет в жертву Ицхака, хоть ангел и сказал Аврааму только после жертвоприношения: «Теперь я знаю». Это урок всем поколениям: пока человек не осуществит должного, Тора не доверится ему. Ребенок может вырасти, но мы не знаем, какого роста он будет. Даже если его родители подобны высоким деревьям, он может уродиться в деда‑карлика. Только с помощью благих дел можно избавиться от дурных поступков. Поэтому евреи кричали на горе Синай: «Наасе» — будем исполнять, только исполнять, постоянно исполнять. Венишмо , а теперь мы хотим узнать, что Тора велит нам исполнить. Без дела все слова — пустой разговор.

Это мировоззрение и путь исправления «старого» реб Йосефа‑Юзла , пусть его заслуги оберегают нас, и тысячи учеников из Новогрудка корпели над ним день и ночь. Но вы смеялись над тем, как в Новогрудке работают над собой, полируя и шлифуя собственную душу, страждущие собирают, как жемчуг, деяния, ведущие к совершенствованию. Пока немец, будь проклято имя его, не пришел и не уничтожил наших праведных учеников. И мы переживаем вдвоем катастрофу еврейского народа. А вы еще отдельно переживаете другую — катастрофу вашей веры в мир. И вы мучаетесь, терзаетесь, вы спрашиваете меня: «Почему нееврейские мудрецы не смогли совершать благо, хотя хотели этого?» И вы находите противоречивыми мои слова. Но хотя вы этого и не говорите, на самом деле вы видите противоречие не в моих словах, а в самом себе. Вы верили, что мир стремится к добру, а он… ступает по нашей крови. В моем мировидении нет ни единой трещинки противоречия. Нееврейские мудрецы, даже если они и хотели, не смогли наполнить добром недра своей души, потому что у них нет Торы и они не пестовали свою добродетель всю жизнь. Их этика построена на рассудке. Они жили по своим рациональным принципам, словно шли по замерзшему пруду. Но когда Гитлер въехал с остервенелой ордой и танками на лед мудрости народов мира, их скользкий рассудок треснул и вся их добродетель утонула. А вместе с любовью к ближнему утонуло и уважение к самим себе. Шутка ли! Из‑за неосторожного слова они сражались на мечах, дрались на кулаках и стрелялись. Чтобы другие не отворачивали от них носы, чтобы любой осел не мог обозвать их трусами, они, дрожа от страха, шли на верную смерть. Поколение за поколением тщеславие разрасталось в них, подобно раковой опухоли, пока оно не пожрало их плоть и не высосало мозг из их костей. Много лет упражнялись они в красноречии, говорили и писали: что важнее всего, долг по отношению к своему народу и семье или же собственная свобода важнее родителей, жены и детей и даже себя самого? Доподлинно установлено, что нет цепей, которые народ не был бы способен разорвать. Доподлинно установлено, что истина и разум подобны солнцу, которое должно взойти. Засыпьте, к примеру, солнце лопатами с землей. С запада пришла сила в сапогах и с маленькими усами, а с востока пришла сила в сапогах и с большими усами, и обе они повалили на землю мудреца, и тот упал в грязь так глубоко, как того хотели на западе сила в сапогах и с маленькими усами, а на востоке — сила в сапогах и с большими усами. Вы скажете: «Мудрецы стремились спасти свою жизнь». Я понимаю. Но разве они не кричали, что свобода, истина и разум для философа дороже жизни? А вот этот мудрец, стоящий перед нами с инструментами для изучения звезд и созвездий, пока все твердили: «Солнце вертится вокруг Земли!», говорил: «Наоборот, Земля вертится вокруг Солнца! Четвертуйте меня, режьте меня, бейте меня!» Что бы он сказал своим нынешним потомкам? Если теперь вдохнуть жизнь в этого мудреца, он бы спустился с окна, рухнул бы своим каменным лбом на каменную мостовую и разрыдался.

6

Расейнский говорил медленно, как глава ешивы, растолковывающий ученику сложный пассаж в сто первый раз. Он выдерживал небольшие паузы с целью дать мне время лучше осознать его слова. Постепенно он начал раскачиваться, как при новогрудской субботней дискуссии в месяце элуле, которая заканчивается причитаниями, религиозным экстазом и похоронным напевом. Он заговорил быстрее, его голос звучал все взволнованнее, он оканчивал фразы твердо и уверенно, будто забивал гвозди в стену. Он кричал мне, словно бы я был глухим или будто бы я был темным подвалом, а он взывал к тому, кто сидел внутри меня. Шум близлежащей площади и соседних переулков стал тише, поток людей на тротуарах поредел. На скамейках вокруг садика молча сидели прохожие, утомившиеся от влажного жаркого дня, они наслаждались освежающим ветерком синего парижского вечера. Птицы больше не летали стаями от ратуши к площади и обратно. Они облепили статуи, словно оберегая их своими покрытыми перьями телами и крыльями и обогревая каменную наготу скульптур, которые Расейнский хочет снести с их пьедесталов, подобно Аврааму, разбившему идолов своего отца Тераха. Герш внезапно сделал шаг вперед и бросил суровый взгляд. Мимо в задумчивости прошел юноша. Лицо Расейнского озарилось отеческой улыбкой:

— Йешуа, — позвал он тихо и мягко.

Юноша вздрогнул:

— Ребе, — отозвался он с юношеской радостью и протянул руку. Они расцеловались.

— Вы писали, что сразу с поезда приедете в молельню, — сказал юноша, — вы, вероятно, сначала завезли вещи на квартиру. Но где вы задержались на целый день?

Герш, все еще по‑отечески улыбаясь, не ответил.

Юноша взглянул на меня, увидел, что я без бороды и без шляпы, и удивленно обернулся к своему ребе, словно говоря: «Вас задержал этот человек?» Тем временем я разглядывал его. Ему было лет двадцать, он был широкоплечим, светловолосым, с пухлыми губами и бледными отечными, словно у легочного больного, щеками. Его шляпа, без единой морщинки, будто только что с манекена, сидела высоко на голове, его лоб вспотел. Новый костюм был слишком длинным и широким, словно в расчете на то, что его хозяин вырастет и располнеет. Я непроизвольно улыбнулся. Юноша выглядел как настоящий новогрудский хасид, который собирается жениться или нарядился по случаю поездки в большой город.

— Кто они? — с большой вежливостью литвакского ученика ешивы спросил юноша у своего ребе обо мне.

Его ребе смутился:

— Они? — замялся он. — Они учились когда‑то с нами в Белостоке.

Этот ответ мгновенно изменил поведение юноши: он подошел ближе, и его мягкие овечьи глаза нахально сверкнули. Значит, я отступник, предатель, повеяло семейным конфликтом:

— Он когда‑то учился в Новогрудке? — нарочито удивленно переспросил ученик у своего ребе. Юноша протянул «он» вместо «они», словно подчеркивая свою досаду. Молодой воспитанник добавил:

— Если бы ребе мне не сообщил, что он следовал когда‑то законам Торы, я бы так по нему не сказал. Да и никто бы не узнал этого по его лицу.

Видимо, резкость ученика показалась преувеличенной даже его ребе:

— Напротив, — ответил Герш очень мягко, — они и сейчас тесно связаны с еврейством, они — писатель.

— Писатель? — хихикнул ученик нахально, на скрывая насмешки, — что он пишет?

Меня словно обожгли его слова. Я хотел было возмутиться, но сдержался. Не стоит показывать Гершу, что меня обижает какой‑то мальчишка. К тому же я был долгие годы оторван от подобной публики и хотел понаблюдать за новогрудской порослью. Я уже понял, что парень был узником концлагеря, где он и стал учеником Расейнского, и решил смолчать.

— Главное, — протянул ешиботник, будто подслушав наш предыдущий разговор с Расейнским и торопясь на помощь своему ребе, — главное же не что ты пишешь, а что ты делаешь.

Герш, который сначала нетерпеливо оглядывался, словно ученик сорвал его план вернуть меня на путь истинный, теперь расплылся от удовольствия. Очевидно, ему понравилось, как ученик подтрунивает надо мной.

— А какими великими делами занимаетесь вы? — пошутил я в ответ. — С увлечением учите мусар?

Ученик внезапно решил доказать своему ребе, что ему можно доверять, ведь он уже может сам справиться с отступником. И ответил едкой остротой:

— А могли бы вы, к примеру, вступиться за ваши сочинения как за свиток Торы?

— Что означает «вступиться за мои сочинения как за свиток Торы»? — обратился я к Гершу, который недовольно поморщил лоб и как‑то смущенно сгорбился.

Ученик ответил:

— Реб Герш, ребе, — поправил он сам себя, — тайком перевозил свиток Торы из одного лагеря в другой, куда нас перебрасывали. Никто не осмеливался брать с собой даже булавки, потому что за это расстреливали, но ребе возил с собой Тору, и в Дни трепета у нас был миньян. Вы бы рискнули жизнью ради своих сочинений как ради свитка Торы?

Герш вмешался:

— Йешуа не спрашивает, хватило ли бы вам мужества. Я тот еще смельчак. Я оберегал святость Торы, и Всевышний мне в этом помог. Йешуа спрашивает, считаете ли вы, что ваши сочинения обладают святостью, ради который вы были бы готовы рискнуть жизнью?

— Понимаете, реб Герш, — повернулся я к ребе, — что касается меня, то я не могу говорить об этом, потому что не был в лагере. И как вы сказали: «Пока человек не доказал своими поступками, что способен противостоять искушению, Тора не доверяет даже отцу нашему Аврааму».

Но мои друзья из того же писательского круга — они были в гетто и выжили — действительно рисковали жизнью ради своих сочинений, как вы их называете. А еще они подвергались опасности, чтобы спасти рукописи великих писателей прошлого. Более того, скажу я вам: вы оберегали свиток Торы, но ради книг вы бы не стали рисковать жизнью. Вам бы, наверное, не понравилось, если бы немец сжег их. Но вы сами сожгли бы их, если бы могли. Я уже вижу! А мои друзья спасали священные книги, коллекционные, с той же любовью и преданностью, с которой оберегали дневник Герцля и письмо Максима Горького. Между прочим, я хотел бы напомнить вам, реб Герш, что мы находимся в старом Париже. И здесь, у Отель‑де‑Виль, ровно у того места, где мы сидим, на Пляс де Грев, то есть площади жестокости , где пытали и казнили осужденных на смерть, еще семьсот лет назад сожгли «Путеводитель растерянных» Рамбама по доносу великих раввинов, радикальных фанатиков. И поспособствовал этому рабейну Йона Геронди. Только позднее, когда священники взялись за Талмуд и рабейну Йона Геронди увидел в этом кару небесную за войну против Рамбама, он пожалел о содеянном и написал «Врата раскаяния» . В Новогрудке «Врата раскаяния» учили с таким усердием, что от криков разрывались легкие, но усвоить урок, чтобы не превратиться в подобных фанатиков, этого вы не усвоили.

Юноша беспечно засунул руку в карман брюк, сдвинул громоздкую шляпу на затылок и нетерпеливо ковырял землю носком ботинка. Когда я закончил, он пододвинулся ко мне еще ближе, будто желая начать драку, и с победоносной ухмылкой на полных губах спросил:

— А ради вашего близкого друга, вашего ученика, вы бы рискнули жизнью? Однажды я сильно заболел, и меня перевели в другой лагерь, в блок, где содержали больных перед отправкой в газовую камеру. И ни мои друзья, ни мой брат не вступились за меня, но реб Герш пробрался ночью сквозь колючую проволоку и вынес меня на плечах из палаты смерти. А вы убежали из Вильно с семьей или один?

Я содрогнулся от возмущения:

— А реб Герш спас свою собственную семью? Вы мальчишка! — накинулся я на него так, что он испуганно отступил. («Мальчишка» — это ругательство на языке ешиботников, будто с юноши сняли шляпу и снова надели кепку). — Мальчишка, — кричал я, — что вы умеете, кроме как спорить и презирать других? А ваш брат, который не бросился вам помогать, вы его спасли? А если бы я вас вынес на плечах, вы бы стали как я? А если бы Христос спас вас, вы бы крестились?

Юноша растерялся, он ждал помощи от ребе, но молчание Расейнского еще больше смутило его. Его ребе тоже испуганно глядел на меня, словно волнуясь, как бы я не испортил юную душу. Обеспокоенно и поспешно он отвел ученика в сторону и стал что‑то ему втолковывать. Тот удалился, бросив на меня враждебный взгляд.

— Это ваш воспитанник! — набросился я на Расейнского, когда мы остались одни. — Ненависть и пренебрежение ко всему миру. Этим вы повлияли на него больше, чем Торой. Себя уничтожить и отвергнуть этот мир — это всегда был ваш настрой, и, как я вижу, теперь вы так же воспитываете своего ученичка. Вы призываете меня: «Вернись!» И считаете меня прокаженным. Прежде вы сказали, что споры между миснагедами, хасидами и мусарниками давно закончились. У них одна Тора. Зависит только от подхода, иногда она называется хасидизм, а иногда — мусар. Кто же вас примирил? Ваша ненависть к Просвещению привела вас к миру друг с другом. Я было подумал, что настал тот день, когда вы помиритесь с еврейским Просвещением из‑за нашего общего несчастья. Видимо, я ошибся: у вас ничего не изменилось.

Герш сидел обессилевший, будто ему надоел спор, но при моих последних словах он очнулся и замахал руками:

— Остановитесь, Хаим, остановитесь. Ответьте мне: если бы мы узнали, что огромная звезда приближается к Земле, и через считанные дни она столкнется с земным шаром, и Земля отправится в мир вечности, в этот последний миг следовало ли бы нам примириться с немцем из‑за звезды, которая вот‑вот уничтожит род человеческий со всеми его творениями? Ответьте кратко: мириться с немцем или не мириться?

— Нет, мы не должны мириться с немцем даже в такую минуту.

— Так же, Хаим, и в случае с Гаскалой. Как мы можем примириться с Гаскалой, когда немец — это и есть Гаскала. Пусть Всевышний простит вас так, как я прощаю вас. Вы с подозрением относитесь к верующим. Я не только не считаю вас отступником, как вы говорите, я полагаю, что в вас много еврейской теплоты, разве что суждения у вас извращенные, поэтому я и беседую с вами. А на ученика моего не обижайтесь, ведь он молод, побывал в лагере, к тому же еще и болен. К еврейству я привлек его не обидой на этот мир, он и сам увидел, как бы юн он ни был, настоящее лицо этого мира. И не из‑за того, что я спас его от смерти, привязался он ко мне, Б‑же упаси! Сила и истина Торы привлекли его.

Выслушайте же меня, Хаим, да будет вам известно, что мне самому удивительно, откуда во мне такое красноречие. Я открою вам тайну: мне необходимо разговаривать с вами. Я дискутировал с вами все эти годы в гетто и в лагерях. И пусть это вас не удивляет, вы полюбились мне еще с того времени, когда вы учились в Белостоке. Я уже тогда чувствовал, что вы стоите одной ногой снаружи, и молился, чтобы вы остались в еврейской вере. Но моя молитва не помогла вам, потому что вы сами не захотели соблюдать законы и отдалились от нас. Однако я не забыл о вас. В ешиве я говорил о вас, меня слушали. А нашу встречу в Белостоке я помню, конечно… В то время, когда наша ешива был в Вильно, при большевиках, я снова встретил вас в очень подавленном состоянии. В гетто рассказывали, что вы погибли по дороге, когда бежали из города. Позже партизаны, скрывавшиеся в лесах, принесли весть о том, что вы живете в России. Я часто думал, что, если мы оба спасемся, было бы чудом, если бы удалось встретиться и поговорить с вами. Пусть вас не удивляет, что я говорю, как по писаному. Право слово, я столько раз высказывал сам себе свои претензии к вам, что знаю их уже наизусть.

— Реб Герш, — сказал я, — вечереет. Вы пропустите минху.

— Не беспокойтесь, Хаим, за мою минху, — рассмеялся он. — Я молился в двенадцать. С лагеря у меня осталась привычка не откладывать исполнение заповеди. Чтобы, если настанет мой последний час, я не явился на небеса… голышом. Даже если бы я еще не молился минху сегодня, я бы нашел какой‑то выход и все равно бы не покинул вас.

— Я понимаю, вы хотите, чтобы я покаялся, тогда вы получите долю в будущем мире за мою молитву на минху.

— Дай Б‑г, Хаим, чтобы вы покаялись, и тогда я сам выдам вам вексель из заслуг за свои собственные молитвы. Так есть у вас еще силы и время меня выслушать? Вы говорите, есть силы? Хорошо. До сих пор я говорил вам о нееврейских мудрецах и их мировоззрении. Но прежде всего необходимо прояснить, каково наше родство с ними и со всем миром. И еще я хотел бы предупредить: если мои слова покажутся вам слишком резкими, не обессудьте. Я говорю с вами, но обращаюсь не только к вам, а ко всем светским евреям обращаюсь я. Не сердитесь и станьте хоть ненадолго новогрудским.

7

Ваши просветители пели в рифму: «Будь евреем в шатре своем и человеком, выходя из него» . Вы сняли капоту, обрезали бороду и пейсы. Но когда вы вышли на улицу, все в вас выдавало еврея: язык, жесты, внешность и образ жизни. Вы гнали от себя эти навязчивые тени. Стало быть, еврей покинул вас, подобно тому, как старый отец, с которым дети обращаются недостойно, удаляется в синагогу и, неизбежно, в дом престарелых. Теперь, когда вы это увидели… Ой, ма ойо лону! Вы кричите наоборот: «Будь человеком в своем доме и евреем на улице». Вы не можете соблюдать законы в доме своем, потому что вам не хватает веры, но из ненависти к гоям и тоски по отвергнутому отцу вы хотите демонстрировать свое еврейство на улицах. Но вас преследует тот другой человек, так сказать, тот из дома. О вас повествует притча «Монах, сын короля» . Собаку пригласили на две свадьбы, поблизости и далеко. Она думает: «На ту, что ближе, я не опоздаю». Бежит она сначала на ту, что дальше, и опаздывает. Бежит запыхавшись обратно на домашний праздник и приходит уже после банкета. Хочет пробраться в дверь, но ее отгоняют палкой. Не преуспела ни тут, ни там. Эта притча более непристойная, но вы же учились в Новогрудке и знаете, что ее рассказывали о том, кто хочет жить в миру и по Торе.

Вы били тревогу берош кол хуцойс : народы мира ненавидят нас, потому что мы иные. Давайте уподобимся им! И вы уподобились им. Более того: вы стали пионерами их культуры. Что ни ученый, что ни мыслитель, что ни писатель — все евреи. И именно поэтому, прежде всего поэтому, их ненависть к нам стала еще сильнее. Они вовсе не хотят, чтобы мы уподобились им. В Средние века священники хотели нас покрестить, чтобы усилить свою власть. Короли и народ гневались, что мы, нещадно притесняемые, упорствуем, чтобы не уподобиться им. Они наполнялись радостью, наблюдая, какие страдания ждут еврея, оторвавшегося от народа Израиля, как его семья сидит по нему семь дней траура и вся община вспоминает Девятое ава. Но в наше время, увидев, как легко еврею перейти в их лагерь, они выстроились у ворот с топорами, словно на защиту от диких зверей. Но вы, голодные слепцы, устремились прямо на топоры. Даже Холокост не открыл вам глаза. Собственными ушами я слышал от польского еврея, который был там же, где и вы, в России, как он мечтал: «После войны между евреями и антисемитами наступит мир и братство». А расчет тех, кто верит в благие намерения гоев, был таков: антисемитам из Польши и Литвы не пришло в голову леашмид лааройг улеабейд эс кол айеудим минаар веад‑зокейн таф веношим . Они просто хотели нас выгнать: «Жиды до Палестины! Жиды до Мадагаскара!» — кричали они. «Но теперь, — подумали вы, — они наконец увидели, до чего довела их ненависть: чуть не перебили всех евреев. Они, наверняка, раскаялись. Ведь они сами серьезно пострадали от немца». Но они не только не стали лучше, а еще хуже. Вы видели, как в Польше бывшие магнаты, вчерашние бандиты и нынешние торговцы продают на еврейском рынке в еврейских лавках еврейское имущество? А если появляется прежний сосед‑еврей, они стремятся убить его, как бы он не потребовал назад свои вещи и отцовский дом. Вспоминаются погром в Кельце и бандиты, сбрасывавшие евреев с поездов. А немцу они простили разрушение своих городов и даже собственное убийство. Не простили только, что ему так и не удалось уничтожить всех евреев. И себе они не простили: как же они раньше не догадались, что кто сильный, тот и прав, что с евреями можно обращаться, как с пылью под ногами. А вы, Хаим, поспешили все решить за других. Вы думали, как вернетесь домой, Исав бросится вам на шею с поцелуями, ваишокеу без кавычек… И скажет он вам: «Йеш ли ров охи йехи лехо ашер лох» . Но нынешний Исав не тот, что в Пятикнижии, да и вы не Иаков. Вы вернулись не с двумя войсками и тем более вы не можете сказать, подобно Иакову: «Им ловон гарти ветарья мицвойс шомарти» .

Когда вы отдалились от еврейства, вы объясняли ваше бегство красивыми словами. Словно озаренный, красноречиво говорили вы о чертоге небесном, о Просвещении, а на самом деле намеревались стать аптекаришкой. И захотелось тебе горшка с мясом в Египте , чтобы копаться в этом горшке и никому не смотреть в глаза, как жадный человек, ненавидящий, когда смотрят, как он ест. Для народов мира главное — индивидуум, его власть, удовольствие и покой. Но они понимают, что если каждый захочет урвать свое, то один пожрет другого, поэтому они придумали государство: не мешай мне, и я не помешаю тебе. У евреев индивидуум — ничто, главное — это общность. Что хорошо для народа Израиля, хорошо и для отдельного его представителя. До вашего бунта все евреи вместе молились, учились, проводили праздники и похороны. Но вы подстрекали племена Израиля: «Все по шатрам своим , дети, каждый сам за себя, как заведено у народов мира». Вы хотели не только жить, но и умирать каждый по отдельности. Чтобы вас после ста двадцати лет не смешивали с другими мертвыми, вы всю жизнь воздвигали себе надгробия. Кто — великими делами, кто — властью, другой — фирмой, названной его именем, а вы и вам подобные — своими книгами. Заповедь «Не сотвори себе кумира» вы не нарушили… Нет! Б‑же упаси! Вы сами возомнили себя богом. А он превратился в черта. И вас страшно злит, почему у нас нет таких зданий, как вот это вот с позеленевшими замшелыми каменными изваяниями, стоящими на всех углах, во всех парках. Вы бы охотно поставили себя памятник. И вы глядите на это здание, словно ища пустую нишу, будто хотите встать туда, как голем… Что вы мечетесь, реб Хаим? Мы же договорились, что вы не будете сердиться? Я не о вас. Я разбираю вас как пример. Но если вы нервничаете, значит, это и вас касается! Решоим каём нигрош , нечестивцы как волны на море. Каждая из них думает, что выпрыгнет на берег, хотя миллионы волн уже разбились на ее глазах. Любой прожигатель жизни думает, что ему удастся то, что не удавалось другим. Но вы же уже знаете, что другие не преуспели! Однако вместо того, чтобы искать утешение во Владыке мира и народе Израиля, вы собираете стеклянные осколки ваших лопнувших чаяний. И как бы мало вы ни уповали на мир грядущий, этот мир дарует вам еще меньше.

Однако не все светские отказывались соблюдать заповеди, некоторые только сетовали: «Еврейский закон множится». К Мишне добавляется Гемара. К Гемаре — Альфаси . «Бейт Йосеф» — к «Тур» . И «Бейт хадаш» , «Туре заав» , «Шифтей коэн» к «Бейт Йосеф». Надо немного убрать, чтобы стало легче. Но чем больше они убирали, тем сложнее для них становилось оставшееся. И мне просто поститься два раза в неделю, а они с трудом выдерживают пост раз в год. После того как отец сделал небольшое послабление, сын упразднил все остальное. И он прав, этот сын! Раз осталось так мало, значит, никому это вовсе не нужно. Не бывает полуправды. Человеку, особенно юному, требуется вера, заполняющая весь его разум и эмоции. У соблюдающих евреев на годовалого ребенка надевают кипу, чтобы он привыкал исполнять заповеди. А когда светский еврей вдруг велит своему великовозрастному наследнику в пятницу вечером надеть бумажную ермолку и произнести молитву, мальчику может показаться, что над ним шутят. Если он не верит в сотворение мира, если выход из Египта для него не чудо расчудесное, а Песнь Песней лишь напев пастуха, обращенный к пастушке, Г‑споди прости, а не песнь любви между народом Израиля и Святым, да будет благословенно Его имя, или между второй душой и Всевышним, так зачем ему, уже взрослому, произносить молитву и соблюдать субботу? А тот, кто полагал, что можно познать азы и отказаться от продолжения, подобен тому, кто рубит дерево и хочет сохранить его корни. Ковчег хранит содержащихся в нем: Тора несет нас, как орел своих птенцов. Как же лететь орлу, когда ему перерезали крылья?

Я уже говорил вам раньше, что мусарник хорошо запоминает высказанную ему критику. Помните, как вы сказали мне на улице в Белостоке, что мы находим прибежище в уходе от мира и отшельничестве, потому что, дабы не иметь малую долю в этом мире, мы предпочитаем от него отказаться вовсе… Это правда. Мы хотим большой тяжелый «Шульхан арух», еще больше заповедей, больше правил, больше предписаний. Мы знаем, что все удовольствия жизни подобны соленой воде: чем больше пьешь, тем больше хочется. Мы хотим, чтобы Тора полностью завладела нами.

И если бы Владыка мира подошел ко мне и сказал: «Герш, ты из плоти и крови, тебе сложно соблюдать все шестьсот тринадцать заповедей, я избавлю тебя от части из них. Ты больше не обязан их соблюдать, не беспокойся, в грядущем ты обретешь 310 миров и воскреснешь из мертвых…» Вы понимаете, Хаим, что это означает воскреснуть из мертвых и увидеть, как воскреснут все евреи, погибшие в лагерях на моих глазах? Ой, Владыка всего мира!… Так вот, если бы Отец милосердный потребовал от меня меньшей жертвы, я бы тогда весьма огорчился. И я бы взмолился: «Отец милосердный, я не хочу, чтобы мне было проще, хочу, чтобы было тяжелее. Ведь пока мне слишком легко. Чем ценна жизнь беглеца, еврея, избежавшего крематория, если он не готов в любой момент пожертвовать эту маленькую спасенную жизнь ради Торы? А у вас, есть ли у вас такая приверженность к этому миру, как у меня к Г‑споду? Когда вы учились, вы ведь были столь же строги, страстны и горды и хотели докопаться до самых основ истины. Вы не хотели смириться с утверждением «наша цель узнать, но мы не узнаем». «Тора рациональна, я не хочу того, что мне не познать разумом!» — заносчиво говорили вы. А теперь вам достаточно ползать под столом жизни в ожидании объедков от гойских утех, жалкой частички бренного мира? Вот что осталось от вашей решительности и достоинства в битве за жизнь? Смотрю я на вас и думаю: «Я еще очень далек от того, к чему должен стремиться. Был бы я ближе к высокой цели, мое сердце разорвалось бы от жалости к вам». Но и бунтовщик, от всего отказавшийся, и возжелавший всего сразу, вынужденный выбирать, — они оба, желая показать свою храбрость и мудрость, на самом деле обвиняли народ Израиля в том, что тот застрял в паутине талмудических дискуссий, что он живет на кладбище с легендами о нечистой силе, что он торгует на пустых рынках «приходите завтра», пустяками и ветром и полагает, что за развалившейся мельницей на холме у окраины местечка заканчивается мир. Писатель‑интеллектуал красочно нарисовал этот образ, а простодушный читатель потешался. При этом еще светские моралисты с просветительскими бородками привели стих из Писания: эс ашер йеэав йойхиах , стало быть, они любят евреев и поэтому испытывают нас. Но они преклонялись перед всем, что видели у других. Они говорили, что мы пресмыкаемся перед неевреями, а сами вытирали своей душой, как тряпкой, сапоги любого вельможи. А больше всех тот, кто осквернял святыни в открытую, и тот, кто поддакивал и подначивал тайком, чтобы не ссориться ни с одной стороной… больше всех они насмехались над избранностью. «Мы привилегированные особы? — смеялись они. — Что за горе‑родословная у нас!» А правда заключается в том, что у вас как раз нет никаких привилегий. Сыновья Ноя соблюдают семь заповедей потомков Ноя. И одна из них — запрет убийства (они уже однажды удержались от убийства!). А вся наша избранность состоит лишь в том, что мы сохранили сложный закон Торы, который народы мира отвергли, так же, как и коэны избранные среди нас, потому что они связаны бóльшим количеством запретов и заповедей. Но те, кто отверг еврейскую веру, точно не получили бóльших привилегий, чем все остальные. Вы не привилегированные особы, но вы должны быть таковыми! Потому что так хочет Всевышний, а не вы! Тысячу лет назад Г‑сподь Израиля наказал через пророка Йехезкеля: веоойло ал рухахем ойой лой тийе, и то, что приходит вам на ум, не свершится, ашер атэм оймрим нийе кагойим кмишпехойс оароцойс , как вы говорите, мы будем как народы, как племена других стран, хай они, Всевышний клянется своей жизнью. Вы слышите? Своей жизнью! Им лой бейод хазоко убизройа нетуйо увхеймо шфухо эмлойх алейхем , если не крепкой дланью, то протянутой рукой и яростным гневом я буду править ими. Я вам перевожу на идиш, потому что вы же еврейский писатель, так напишите это себе на лбу. Вы кривитесь. Стих из Писания для вас не аргумент. А вот немец — это аргумент, да? Сегодня вы не хотите вспоминать о том, как когда‑то насмехались над обрезанием евреев. Но завтра, когда вы забудете о Холокосте, вы снова будете издеваться над избранностью. Я хочу вам кое‑что рассказать.

Когда я лежал в лагере на земле, а немец бил меня своим подкованным сапогом, тогда ангел небесный нагнулся ко мне и сказал на ушко: «Герш, в мгновение ока я превращу тебя в немца, надену на тебя его костюм, придам твоему лицу выражение убийцы, а он станет тобой. Скажи только слово, и произойдет чудо. Он будет лежать в грязи, а ты будешь пинать сапогами твое… его окровавленное лицо». Так вот, если бы ангел спросил меня, — слышите, Хаим? — я бы ни за что не согласился. Даже на мгновение я бы не согласился стать им, немцем, моим истязателем. Я хочу справедливого суда. Отомстить без разбоя хочу я! Но я хочу этого как еврей. Я смог вынести его сапоги на своем горле по милости Всевышнего, но если бы пришлось натянуть на лицо его маску, его рожу убийцы, я бы задохнулся на месте, как от газа. И когда немец крикнул мне: «Ты жалкий раб!», я помертвевшими губами прошептал: «Ты даровал мне просветление»…

А вам я хочу задать лишь один вопрос, не более того. О том, что произошло, знают все евреи. Векол бейс исроэл йивку эс асрейфо ашер сораф ашем , все евреи оплакивают треть нашего народа, погибшего во имя Всевышнего. Не нужно быть чувствительным человеком, чтобы понять, что была вырезана не треть дома Израиля, а треть тебя самого, твоего тела, твоих членов, твоей души. И теперь ты калека. Нужно подвести итог. И вам, и мне. А тот, кто не сделает этого, последний негодяй и идиот, дикий, как лесной зверь. Так давайте вдвоем подведем итог: можем ли мы простить убийц, поступив справедливо и милосердно? Нет, не можем! До конца дней нельзя их прощать. И если бы через сто лет убийца воскресил убитого и сказал бы так своей жертве: «Меня душит твоя невинно пролитая кровь, но я не могу умереть, прости меня, прошло сто лет с тех пор, как я убил тебя, ты бы теперь все равно лежал в могиле…» Жертве нельзя было бы простить убийцу, ни за себя, ни за своих детей, нерожденных из‑за убийства их отца. А если бы он все же простил, его бы другие невинно убиенные не пустили в рай и даже в геенну огненную, потому что прощение убийцы — это новое убийство, и на этот раз убийство брата братом. Но, как всем известно, мучители вовсе не просят прощения. А среди судей, одержавших победу в войне, много таких, кто раскаивается, что повесил несколько палачей. И у мягкосердных народов вновь есть повод нас ненавидеть. Из‑за нас, говорят они, казнили немцев, из‑за нашей жестокости. А сами они, гестаповцы и их пособники всех мастей, разгуливают на свободе и живут припеваючи. Они уверены, что их не подвергнут суду.

Но нам обоим нельзя закрывать глаза по ночам. Нельзя скрываться от рыданий, от взглядов и от простертых рук погибших. Даже если страх и страдания погубят нас, нельзя бежать от их криков. Но что теперь? Я знаю, что итог еще далеко не подведен. Никогда в жизни мне не приходило в голову, что помимо эл каной венойкейм еще кто‑то в этом мире будет мстить младенцам, которыми гестаповцы набивали вагоны в Треблинку, топтали сапогами их нежные тела, чтобы в вагон вошло как можно больше детей… Поэтому у меня нет ни малейшего сомнения, что великий страшный день настанет! И когда я слышу, как люди рассуждают о политике, просчитывают соотношение сил и взаимоотношения между государствами, я знаю, что существует другая бухгалтерия, написанная кровью и огнем. И бесполезно меня спрашивать, хочу я этого или нет. Так должно быть! И это позволяет мне открыто ступать дорогой Создателя. Но вы, Хаим, как вы едите, спите, смеетесь и красиво одеваетесь, ведь надо сначала подвести итог? Как вы можете выходить в мир, если знаете, что он покрывает убийц ваших родных? Вы же верили, что мир стремится к лучшему! Ведь ваш мир разрушен! Вас это чему‑то научило или нет? Задайте мне тот же вопрос: «А чему научились вы?» И я вам отвечу: «Я уверовал еще сильнее». Если бы сила моей веры осталась прежней, это было бы неуважением по отношению к жертвам. Мой ответ — еще больше самопожертвования ради Владыки мира. Изо всех сил кричать: «Ки олехо ойрагну хол айойм» , бродить, пока не испустишь дух, с разбитым сердцем и заламывать руки к небу: «Отец небесный, лишь ты остался у нас!» Но чего достигли вы или к чему вернулись? Что поменялось у вас? В чем ваш ответ?

8

Расейнский говорил с пылкой сдержанностью, но все больше распалялся от своих собственных слов. Я понял, что он выпускает из себя до этого сдерживаемый гнев. В конце концов он замолчал, закусив губу, будто с трудом заставив себя умолкнуть. Молчание только подчеркнуло угловатую худощавость его тела. Он положил ногу на ногу, согнул локоть левой руки под острым углом и оперся ею на худую верхнюю ногу, запустил три пальца в густую бороду и, опустив голову, бросил на меня зоркий взгляд из‑под густых бровей. Тем временем вечерняя синева сгущалась. Каменные изваяния вокруг Отель‑де‑Виль съежились, словно испуганные словами Расейнского, и постепенно все глубже уходили в ниши на стенах. Старая парижская ратуша скрывалась в полутьме. Она выглядела гигантских размеров химерой, слетевшей с соседнего средневекового собора Парижской Богоматери на пустую площадь жестокости. Зажженные электрофонари окутали матовым зеленоватым светом окрестные улицы. Черные блестящие машины бесшумно скользили по асфальту. Брызнул мелкий дождик. Освещенные окна отражались на мокрой брусчатке. Мне казалось, что прохожие на противоположном тротуаре крадутся тихими шажками за тонкой шелковой завесой, сплетенной из летнего дождя. Из нашего затененного угла пустого сада я оглядывал его противоположную сторону. В электрическом свете капли дождя в воздухе походили на миллионы светлячков, спешащих с неба на землю в радостной суете. Мне захотелось смешаться с потоком людей, наводнивших освещенные соседние улицы. Я пошевелился и почувствовал, как по моим онемевшим рукам и ногам побежали мурашки. Легкий дождик кончился. Герш сидел рядом со мной, погрузившись в молчание, его острые плечи торчали, опущенная голова утопала в темноте. Он ждал моего ответа.

— Реб Герш, — наконец начал я, — я слушал вас, и порой мне казалось, что я слышу сам себя. А лгать себе самому тяжелее, чем говорить неправду кому‑то другому. Я отвечу вам, как собственной совести, не просто чтобы избавиться от разговора или выйти из него победителем. Я тоже не могу на все дать ответ. Я не считаю большим достоинством человека, если тот не обуреваем сомнениями. Да будет вам известно, что подобно тому, как величие верующих заключается в их целомудрии и цельности, сила светских мыслителей состоит в их выдержке и способности жить в сомнениях. Вы не сами дошли до своей правды, вы приняли ее в готовом виде. Когда вас спрашивают о вашем образе жизни, смысл которого неизвестен вам самим, вы отвечаете: «Дело моих предков в моих руках». Человек в основном бунтует в юности, с возрастом он ищет успокоения. Вы выбрали душевный покой в юности, а я не обрел его и теперь, как вы мне однажды предсказали. Но разве ваш душевный покой является доказательством того, что правда на вашей стороне? В вашем самопожертвовании много самолюбования. «Я, — говорите вы, — в рубашке родился — с правдой». И ваша притча о собаке, которая хочет присутствовать на двух свадьбах, — это как раз пример грубости и тщеславия, при этом еще и неверный.

Старого ребе, основателя Новогрудской ешивы, звали «хозяин окошка»: реб Йосеф‑Юзл сидел годами в одиночестве в лесной хижине с двумя отверстиями в стене, через одно ему подавали молочную пищу, через второе — мясную. Когда он покинул свое уединение и вышел в мир, утвердился его принцип жизни: молочное или мясное, туда или сюда, никакого среднего пути в еврействе. Вот такое учение переняли его последователи, и вы вместе с ними. Мы тоже стремимся к цельности, не признавая пресных компромиссов. И ваши слова, что мы выбрали маленькую Тору, ее облегченный вариант, — это пустая болтовня. Как раз наоборот, нам сложнее, поскольку мы принимаем на себя двойные обязательства по отношению к еврейству и к светскому миру. Мы не хотим, чтобы наше еврейство и наша светскость жили у нас дома как поссорившиеся муж с женой. Мы стремимся установить такой мир между мужем и женой, чтобы никому не пришлось отказываться от своих прав и от своего нрава, но только от своих прихотей. А по сути это означает: найти совместные принципы в еврействе и в светскости. Вы сказали, что для евреев всегда был важен коллектив, а не индивидуум, пока не пришли мы и не нарушили это правило. Нам захотелось стать подобными неевреям, для которых важнее понятие человеческого «я». А чтобы сделать мне больнее, вы убеждаете меня, что я хочу забраться на Отель‑де‑Виль и стоять там, как живой, после своей смерти. Вам позволено издеваться, ведь вы выступаете от лица святости. Я не буду сейчас приводить исторические примеры царей, полководцев и правителей, превращавших народ Израиля в свою скамеечку для ног. А на ваше утверждение о том, что до нашего прихода для евреев самым важным был коллектив, я вам отвечу так: да, наша светскость заключается в освобождении личности. Вы настаиваете на том, что человек должен вырывать с корнем свое собственное «я», как крапиву. Но в течение столетий люди шли на смерть и подвергались мучениям для того, чтобы теперь общество состояло из сытых и свободных личностей. Уже совсем стемнело, и я не могу показать вам памятники тем, кому отрубили голову за стремление к свободе, равенству и братству для всех людей. Но к чему искать героев среди других народов и в других эпохах? Я могу начать сейчас и не закончу до завтра зачитывать список юношей и девушек с нашей улицы, проведших свои молодые годы в тюрьме из‑за своего желания изменить мир. Да и вы сами прекрасно знаете, что еврейские рабочие сражались в наше время и в древности с угнетателями и кровопийцами. Но вы не только не допускаете, что свободные люди могут жертвовать собой, вы кричите, что они отказались от еврейства ради запретных удовольствий. Это абсолютная ложь. Среди «наших» я знал столько же самоотверженных людей, как и в Новогрудке, и даже больше. Вы, реб Герш, отказались от мира, спрятались на чердаке. А те молодые люди, сильно любящие эту жизнь, пожертвовали собой во имя исправления мира. Так что за претензии вы предъявляете нам по отношению к этому миру? Вы сами сказали, что мы мечтали о другом, лучшем, мире, а значит, меикро дедино пирхо . Мы вышли в мир со своим представлением о нем, подобно евреям, которые пронесли через пустыню ковчег со скрижалями Завета, чтобы войти в землю Ханаанскую со своей собственной Торой. Напрасно вы смеетесь. «Вы ошибаетесь», — скажете вы. А я спрашиваю вас: «Вы откажетесь от еврейства из‑за того, что самаритяне, хуфейцы и караимы исказили и осквернили Тору Моисееву?»

Но почему я должен отчитываться перед вами? Вы сажаете меня на одну скамью вместе с убийцами и требуете от меня отчета за этот мир. Я тоже могу быть обвинителем, не хуже вашего. Я могу кричать на вас и предъявлять вам требования. Вы виноваты в том, что мы слишком отдалились от еврейства! Вы закрыли двери, заперли ворота и не выпускали никого на улицу. Если кто высовывал голову и вы не могли затащить его за ноги обратно, вы выталкивали его наружу и с проклятиями захлопывали за ним дверь. Не найдя обратный путь, он уходил еще дальше, чем сам того хотел. Из поколения в поколение вы становились все строже и аскетичнее. Вы замкнули сердца и закрыли уши, чтобы не пускать в них мудрость этого мира. «Это пустяки», — смеетесь вы. При любой возможности вы ставите человека в угол, подобно тому, как Виленский гаон наказал праведного интеллектуала, осмелившегося заявить, что комментаторы Талмуда не были большими специалистами в грамматике. Вы бы и сегодня выгнали человека за малейшую провинность, но не можете. Память у вас короткая: вы делаете вид, что не помните, как обрушились на одного, который осмелился высказаться иначе, чем вы, без талмудического обоснования или даже с таковым. Всю жизнь вы учили «Путь праведных», вы хоть знаете, как преследовали его автора, сколько обвинений ему предъявляли, сколько крови выпили и как придирались к его рукописям? Вы хоть знаете это? А разве вы сами не копались в ящиках студентов ешивы в поисках книг? И даже сейчас разве в вашем голосе не звучит трубный глас отлучения? Разве не горит в ваших глазах черный огонь отлучения? Вы на самом деле считаете, что с этой вашей суетой вы больше любите евреев, чем писатели, в мучениях создававшие свои сочинения с критикой еврейской общины? Неужели, если бы вы только могли, вы бы не отказали им в месте на кладбище и в надгробии? Я вижу, насколько вы обособляете себя от светских евреев, уже в том, как вы постоянно твердите «мы» и «вы». Мы, бедные, напрасно страдаем, — смеетесь вы, — мы не хотим быть евреями, а приходится. Мы не имеем права считать себя избранными, говорите вы. Вам стоило бы стыдиться своих слов! Стыд и позор вам! По‑вашему получается, что немец ошибся, приняв нас за евреев. Но вы совершаете отвратительную ошибку. Антисемиты хорошо знают, что мы все одинаковы, они часто говорят об этом. Но не только для антисемитов, для Владыки мира мы тоже одинаковы. Слышите, что я вам говорю? Мы одно и то же! На том свете ваша душа не будет носить кипу, бороду и пейсы. Она придет туда нагишом, как и моя. По‑вашему получается, что настоящий народ Израиля — это группка Герша Расейнского. Все остальные на четверть евреи, на одну десятую. О чем это я? Даже не так. Ведь вы говорите, что еврейство неделимо: либо все, либо ничего. Вы сокращаете наше количество еще в тысячу раз.

Верно вы сказали, что это не треть нашего народа погибла, а была вырезана треть от плоти и духа каждого еврея, оставшегося в живых. То есть на самом деле для вас, реб Герш, погибла треть нашего народа? Суть вашей речи — опять все та же! — в том, что тот, кто не соблюдает еврейские законы, не совсем еврей. Значит, вы считаете количество убитых евреев не по количеству сожженных тел? Вы видите, к какой жестокости приводит ваше фанатичное следование законам?