Полпред России

Руки дрожали. И так сильно, что он боялся порвать конверт и его содержимое. Меир‑Симха Хейн положил конверт на стол и сильно потер ладонь о ладонь. Дрожь не прекратилась, пальцы так и остались ледяными. Меир‑Симха подошел к окну и прижался пылающим лбом к замерзшему стеклу. За окном были видны неказистые, запорошенные снегом избы Невеля, одинокие пешеходы с трудом пробирались через сугробы, завалившие улицы.

Конверт передал с оказией хасид, побывавший на приеме у Раяца — Любавичского Ребе Йосефа‑Ицхака, в Ленинграде. В нем содержался ответ Ребе, предопределявший, какой будет судьба Меира‑Симхи и его младшей дочери Бат‑Шевы, которую он любя называл «моя маленькая девочка».

Личная связь Меира‑Симхи с Любавичскими Ребе началась за много десятилетий до этого зимнего дня 1927 года. Он, тогда еще совсем молодой хасид, оказался на личной аудиенции у Ребе Рашаба в Любавичах. И попросил благословения Ребе на успехи в делах и финансовое благополучие.

— Ты действительно хочешь именно этого? — спросил Ребе, внимательно посмотрев на него.

— Конечно! — воскликнул парень.

Ребе подумал, вздохнул и махнул рукой — ну что ж, пусть будет по‑твоему.

Благословение сбылось быстро. Все, за что бы ни брался молодой предприниматель, приносило ему огромную прибыль. Не прошло и нескольких лет, как полунищий хабадник превратился в очень богатого человека. Но деньги не испортили его, как это часто бывает с нуворишами. Он был и остался любавичским хасидом, регулярно ездил на встречи с Ребе и жертвовал большие суммы на ешиву «Томхей тмимим». Почему Ребе вздохнул и махнул рукой, Меир‑Симха понял после того, как большевики экспроприировали все его имущество и он остался гол как сокол. Хорошо, что хоть дом в Невеле оставили. Половину дома пришлось сдавать, иначе отобрали бы и ее. Впрочем, это так только называлось — сдавать. Бедная хасидская семья с десятком детей, поселившаяся в ней, практически не платила за съем жилья. Но домовладелец был рад: он ведь тем самым помогал другим евреям и мог недополученную квартплату рассматривать как свою цдаку. И, самое главное, поди знай, кого местные власти могли бы к нему подселить. А ну как какого‑нибудь евсека, борца с пережитками, который платить тоже не будет, но начнет приставать к Меиру‑Симхе с антирелигиозными домогательствами?

Его финансовое положение заметно улучшилось с началом НЭПа. К тому времени Меир‑Симха уже не имел сил, чтобы лично заниматься делами, поэтому поручил руководство ими своему старшему сыну Перецу. А сам, сидя дома, занялся разработкой идей, или, как сказали бы сегодня, бизнес‑планов. И дела вновь прошли в гору. Очень быстро на банковском счету семейства Хейн скопилось больше 40 тыс. рублей. Это были огромные деньги по тем временам — в 1926 году средняя заработная плата по стране составляла 52,5 рубля в месяц. Но НЭПу пришел конец, и содержимое счета советская власть экспроприировала. У Переца, как нэпмана, реквизировали все имущество, а его самого вместе с семьей выслали в Украину. Чему Меир‑Симха был рад и рассматривал как благословение: могли ведь загнать и в Красноярск.

Если бы не ежемесячные встречи с Ребе Раяцем, Меир‑Симха, наверное, переживал бы намного тяжелей этот очередной кульбит из богача в бедняка. С Ребе Раяцем у них установились особые, личные отношения. Во время ежемесячных приездов Меира‑Симхи в Ленинград они долго беседовали на разные темы, и не только на религиозные. Меир‑Симха делился с Ребе Раяцем всем и советовался обо всем. Как вспоминала потом Бат‑Шева, эти встречи были ему нужны как воздух.

Несколько месяцев назад, во время очередной встречи, Ребе вдруг неожиданно спросил у Меира‑Симхи:

— Всех ли детей ты уже женил?

— Всех, кроме моей маленькой девочки, — ответил тот.

— И сколько этой маленькой девочке уже исполнилось?

— Восемнадцать.

— Ну, с момента, когда начинают искать подходящего жениха, до того, как находят его, проходит год. Поэтому начинай искать прямо сейчас. В 19 лет девушке самое время выйти замуж, — сказал Раяц.

Совет Ребе для хасида — руководство к действию. Вернувшись в Невель, Меир‑Симха начал обдумывать и прикидывать, кто из юношей наиболее достойных семей города подходит его дочери. Дело это было для него вовсе не простым. И не только потому, что следовало найти хорошего парня: и чтобы был сведущим в Торе, и чтобы заповеди соблюдал искренне, и чтобы душа была хасидская. Тут он думал о дочери. Но и себя ему было жаль, ох как жаль! Меир‑Симха не зря называл Бат‑Шеву «моя маленькая девочка», хотя для 18‑летней девушки на выданье это никак не подходило. Бат‑Шева была самой младшей из его детей. Старшие давно создали свои семьи, нарожали ему внуков, а эта все еще жила в родительском доме. После смерти матери Бат‑Шева уже несколько лет вела домашнее хозяйство, ухаживала за отцом как только могла, и между ними установились очень близкие отношения. И вот теперь, на старости лет, ему предстояло остаться одному… Составив список, он с первой же оказией отправил его к Ребе и стал ждать ответа. Сегодня этот ответ пришел.

Меир‑Симха вернулся к столу, решительно взял конверт и открыл. Листик бумаги содержал несколько фраз, и смысл их был совершенно понятен: ни один парень из списка Бат‑Шеве не подходит. Это было совершенно неожиданно! Ни один! Меир‑Симха снова подошел к окну. Сумерки быстро опускались на город, в домиках неярко затеплились огоньки. Думать над ответом было нечего — Ребе ясно указал, что надо менять направление поиска. И направление это было только одно — подпольная ешива «Томхей тмимим», действовавшая тогда в Невеле.

На следующий же день Меир‑Симха встретился со своим старшим внуком Берке Хейном, занимавшимся в этой ешиве, и спросил, не знает ли тот парня, который мог бы стать достойной партией для его молодой тетки.

— Конечно, знаю, — ответил Берке, не задумываясь ни секунды, — у нас в ешиве есть замечательный аврех — и умный, и знающий, и богобоязненный. Зовут его Йеуда, Юда. По прозвищу Кулашер. А фамилия его Ботерашвили.

— Он что, из Грузии? — спросил Меир‑Симха несколько удивленно.

— Ну да, из еврейской деревни Кулаши. Но ты не волнуйся, он настоящий хасид и на идише говорит не хуже тебя.

Юда родился в 1906 году в семье Мордехая и Ривки Ботерашвили, жителей еврейской деревни Кулаши в Грузии. В семье было всего два ребенка— сын и дочь. Но и на эту, крохотную по тем понятиям, семью денег хватало с трудом. Мордехай работал коробейником — закупал оптом в Кулаши разные товары и разносил их по окрестным деревням. Много с этого выручить было невозможно, но Мордехай и Ривка не жаловались: будучи людьми глубоко религиозными, они верили, что каждый получает столько, сколько ему полагается. И повторяли часто пословицу из трактата «Авот»: «Кто богат? Тот, кто доволен своей долей». И они были довольны — любили друг друга и воспитывали детей в соответствии с правилами еврейской традиции. Поэтому, когда в 1917 году в Кулаши приехал раввин Авраам Славин и основал талмуд тору для детей, они с радостью разрешили маленькому Юде учиться в ней. Славина направил Ребе Рашаб, поручив ему заниматься с детьми грузинских евреев. Юда, которому уже исполнилось 11 лет, проводил в талмуд торе целые дни. Ему очень нравились занятия, он внимал каждому слову, а после уроков оставался в классе и долго занимался самостоятельно. От учебы он отвлекался только для того, чтобы помочь матери по хозяйству.

Так продолжалось до 1921 года, когда Кулаши посетил другой любавичский раввин — Шмуэль Левитин. В 1916 году он приехал в Кутаиси с тем же поручением Ребе Рашаба, что и раввин Славин, и основал в городе хедер для маленьких детей и ешиву для подростков. Раввин Левитин постоянно колесил по Грузии в поисках талантливых еврейских мальчиков, способных продолжить учебу в его ешиве. В Кулаши он проверил знания и богобоязненность двух десятков учащихся тамошней талмуд торы. И сразу же выделил Юду Ботерашвили. Мальчик показался ему настолько таланливым, что раввин Левитин решил отправить его не в Кутаиси, а в подпольную ешиву «Томхей тмимим», действовавшую тогда в Ростове, рядом с Ребе.

С одной стороны, родители Юды были счастливы, что у них растет такой талантливый ребенок, способный стать хахамом (так называли раввинов в общине евреев Грузии). Но с другой — расстаться с единственным сыном на столь длительный срок? И не просто расстаться — мальчик уезжал в совершенно неведомую им жизнь где‑то в России. Причем жизнь в подполье, что означало: весточки от него будут приходить крайне редко, если вообще будут. Мальчику было всего 15 лет, а он должен был начинать самостоятельную жизнь вдали от дома, в стране, где после разрушительной Гражданской войны порядок все еще не восстановился. Опасения терзали Мордехая и Ривку, но желание дать сыну образование, которое обеспечит его духовное будущее, одолело тревоги.

Их решение понравилось в Кулаши далеко не всем. Отсылать мальчика за пределы Грузии? Лишить его не только родительского крова, но и семейного тепла, царившего в Кулаши? Его жители считали себя членами одной большой семьи и относились ко всем детям как к своим. Но Мордехай и Ривка были непреклонны: если у мальчика есть способности к учебе и он может попасть в «Томхей тмимим», нельзя становиться у него на пути. Конечно, надо быть довольным своей долей, но Мордехай вовсе не желал сыну доли коробейника. Ривка тоже хотела сыну лучшей судьбы, хотя боль расставания была для нее почти невыносимой. Материнское сердце чувствовало: расстаются они надолго. И действительно, разлука продлилась целых семь лет.

В ешиве

Трудности начались с первого же дня после прибытия Юды в Ростов. Преподавание в ешиве велось на идише — и лекции, и занятия в хевруте. Да и между собой ее ученики («тмимим») говорили только на этом языке. А Юда знал грузинский и чуть‑чуть русский. Идиш он впервые услышал в стенах ешивы. Он ничего не понимал на лекциях, не мог найти себе напарника (хевруту). А в тот момент в ешиве занималось столько мальчиков, что у преподавателей просто не было времени для организации индивидуальных уроков. Что делает в такой ситуации мальчик, воспитанный в богобоязненной семье и занимавшийся в талмуд торе у любавичского раввина? Юда решил молиться, поститься и ждать ответа от Всевышнего. Через три дня ешиботники заметили, что Юда не ходит в столовую, сильно побледнел и вообще передвигается с трудом. Они немедленно сообщили об этом руководителям ешивы, попросившим Юду объяснить, в чем дело. И он объяснил — с помощью считанных слов на русском, которые знал, и в основном жестами. Раввины тут же прияли решение выделить для него хевруту, который будет не просто заниматься вместе с ним, но сперва научит его идишу. Спустя несколько месяцев Юда уже свободно говорил, читал и писал на этом языке. И полностью посвятил себя занятиям. А заниматься было совсем непросто: из‑за преследований НКВД ешива постоянно переезжала с места на место. Из Ростова она перебралась в Харьков, потом — в Воронеж, а оттуда — в Невель.

Когда подпольная ешива находилась в Харькове, ее посетили главный раввин Екатеринослава Леви‑Ицхак Шнеерсон с сыном Менахемом‑Мендлом. Между ними и «тмимим» завязалась оживленная беседа по вопросам Талмуда и хасидизма. Велась она в основном между Менахемом‑Мендлом и Юдой. Много лет спустя Юда вспоминал, какое глубокое впечатление произвело на него потрясающее знание Менахемом‑Мендлом еврейских дисциплин. Это была первая встреча между будущим Ребе Хабада и его преданным хасидом.

Ежедневные 18 часов учебы были расписаны по минутам, и Юда не желал терять ни одну из них. Когда руководители ешивы в Невеле хотели привести другим ученикам в пример прилежного ешиботника, они говорили: «Посмотрите на Юделе Кулашера — вот так должны заниматься настоящие “тмимим”». Занятия принесли результаты: в возрасте всего 22 лет Юда с отличием сдал экзамены самым уважаемым московским раввинам и стал раввином, имеющим право выносить решения в качестве даяна — судьи по спорным вопросам. Одновременно он сдал экзамены на шохета и на моэля. Совсем еще молодой парень превратился в дипломированного раввина, имеющего все навыки, чтобы руководить еврейской общиной и обеспечивать ее духовные и материальные нужды. Теперь его с полным правом должны были бы величать раввином Йеудой Ботерашвили, но прозвище, данное соучениками по ешиве «Томхей тмимим», — Юда Кулашер — приклеилось к нему навсегда, и иначе его уже никто не называл.

Свадьба

Именно поэтому у Берке Хейна не было ни секунды сомнения в том, кто может стать подходящей парой для его тети. Меир‑Симха, конечно, не положился только на мнение внука, а пригласил Юду домой для личной встречи. Разговор их продлился несколько часов. Меир‑Симха расспросил потенциального зятя о его семье, проверил познания в Талмуде, алахе и хасидуте. И остался доволен услышанным. Но этого ему было мало. Через два часа общения он взглянул на часы и сказал: «А солнце‑то вот‑вот зайдет! Пора на минху». Меир‑Симха хотел посмотреть, как молится этот парень, но он не знал, что однокашники Кулашера говорили: люди специально приходят в ешиву, чтобы посмотреть, как он молится. И Меир‑Симха впечатлился. Причем настолько, что сразу же после молитвы предложил Юде руку своей дочери.

Как и полагается, через несколько дней он организовал встречу между Юдой и Бат‑Шевой. Молодые люди понравились друг другу, и теперь осталось ждать только благословения Ребе Раяца. Оно было получено быстро, и процесс подготовки к свадьбе начался. Вскоре после этого Меир‑Симха вручил Юде пять рублей и попросил приодеться к тноим — церемонии помолвки. При первой же встрече Меир‑Симха обратил внимание на оборванное пальто и поношенную одежду Юды. Ему и в голову не могло прийти, что это были те самые пальто и одежда, в которых пятнадцатилетний юноша покинул родные Кулаши. Терпеть, чтобы его будущий зять ходил в таком виде по городу, он не мог. Когда Бат‑Шева узнала, что отец помог жениху приобрести новую одежду, она попросила денег на свадебное платье. Но в доме больше не было ни копейки. Бат‑Шева нашла выход — взяла платье старшей сестры, купленное в те времена, когда в доме еще водились деньги, и перелицевала его. Атласный муслин выгорел, но изнанка его была хоть и матовой, но выглядела как новая. Поэтому на тноим, а потом на свадьбе Бат‑Шева щеголяла в красивом платье. И никто не догадался, что сшито оно из обносков.

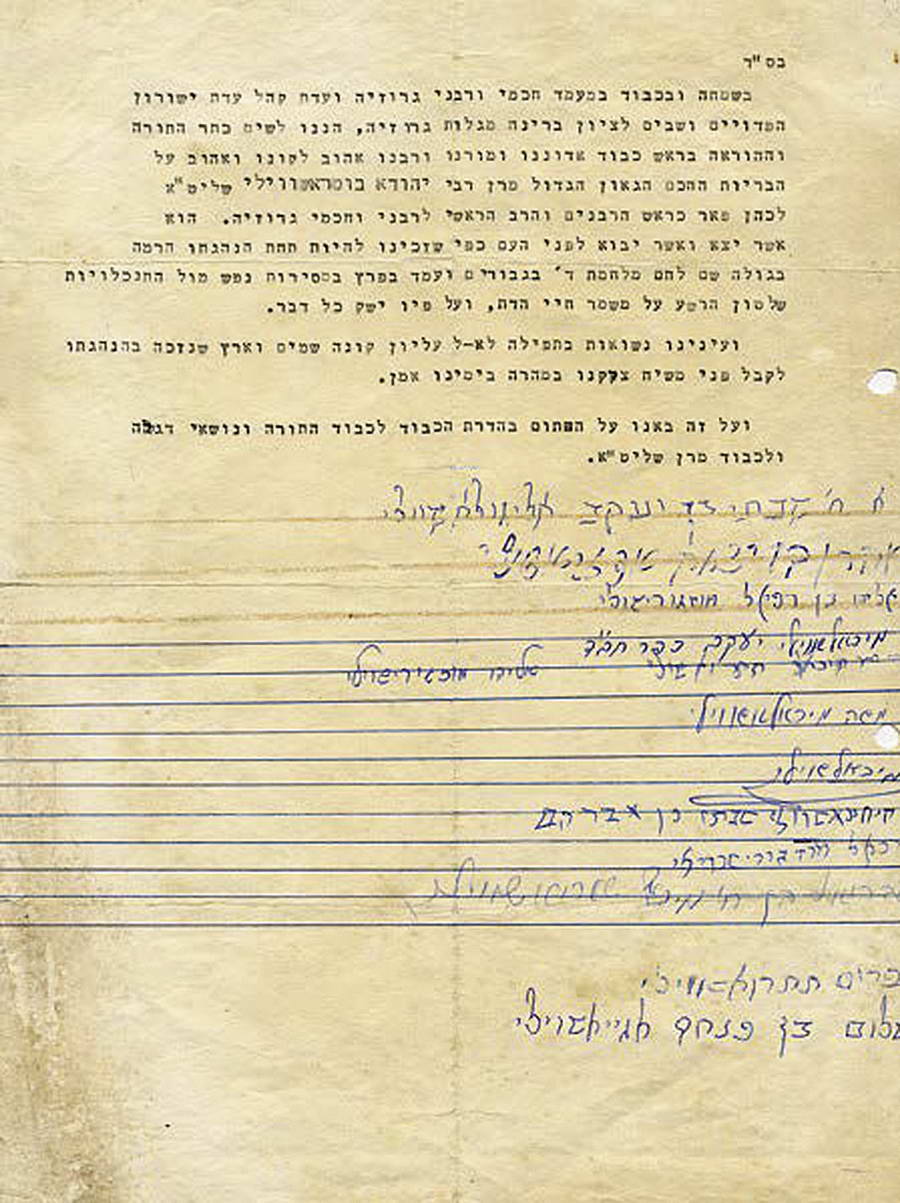

Перед свадьбой пришло письмо с благословением от Ребе Раяца. Самые уважаемые люди Невеля, вся ешива и множество простых людей присутствовали на хупе, состоявшейся в июле 1929 года. А вот родители жениха приехать не смогли. За прошедшие годы отец несколько раз навещал сына, но теперь материальное положение семьи настолько ухудшилось, что денег на поездку из Кулаши в Невель у Мордехая и Ривки не нашлось.

Первое время после свадьбы молодая пара жила в доме Меира‑Симхи, но Юда активно искал место, где мог бы работать раввином, шохетом и моэлем. Все его надежды устроиться «по специальности» рухнули в одночасье: власти издали распоряжение, что священнослужителем любого вероисповедания может быть только тот, кто имеет высшее образование, полученное в советском вузе. По существу это был запрет на профессию. Когда до невельского НКВД дошла информация, что Юда ищет себе место, его вызвали и предупредили: «Мы знаем, что ты недавно получил звание раввина. Мы знаем, что ты хочешь работать на этом поприще. Поэтому предупреждаем тебя лично: не вздумай даже пытаться без диплома советского университета».

Что делает хасид в безвыходной ситуации? Обращается к Ребе. Встретиться с ним было невозможно — Ребе уже находился в Риге. Запрос отправили письмом. И быстро получили ответ: раввину Йеуде Ботерашвили следует вернуться в родные Кулаши и там возглавить еврейскую общину.

В Кулаши

Для новобрачной решение Ребе было тяжелым ударом. Она вовсе не думала вот так, в одночасье, расстаться с любимым отцом. И не только с отцом — со всей средой обитания: многочисленной семьей, подружками, с налаженными связами и знакомствами. Надо было ехать за тридевять земель, в чужие края, обычаев и порядков которых она не знала. Да что там обычаев — она не знала ни слова по‑грузински! А ведь именно на этом языке говорили евреи Кулаши. Но при всем этом ей было совершенно понятно: указание Ребе надо выполнять. Меир‑Симха тяжело переживал расставание. Он не раз вспоминал, как билось у него сердце, когда от Ребе пришел первый ответ на его вопрос о женихах. И вот теперь любимая дочь уезжала — далеко и неизвестно, на сколько. Меир‑Симха переживал не зря, отцовское сердце чувствовало: больше он в этой жизни с Бат‑Шевой не увидится…

Бат‑Шева, как и полагается преданной жене, справилась со всеми трудностями, и в течение семи лет жизни в Кулаши никто не мог бы сказать, что она не соответствовала статусу раббанит — супруги главы общины. А Юда был полностью поглощен своей работой, занимавшей у него практически все время, остававшееся ото сна. Он был раввином и главой религиозного суда — так звучало официальное название его должности, хазаном, который вел молитвы в синагоге, шойхетом, резавшим кур и коров, моэлем, совершавшим обрезание младенцам, и софером, писавшим новые мезузы и исправлявшим старые. Община, насчитывавшая несколько тысяч человек, была религиозной, и все стремились соблюдать указания алахи. А это вызывало немало вопросов, которые надо было решать быстро и точно. Зачастую вопросы были столь щепетильные или касались столь многих людей, что Юде приходилось собирать у себя дома глав общины и вместе вырабатывать решение.

Бат‑Шева занималась домашним хозяйством и воспитанием дочерей: первая родилась сразу после переезда, а вторая шесть лет спустя. Денег на съем квартиры не было, а община не могла предоставить раввину жилье за свой счет. Пришлось поселиться у родителей Юды. Они были очень рады возвращению сына, невестке и внучкам, но их дом не был рассчитан на большую семью. Юда, Бат‑Шева и девочки размещались в одной крохотной комнатке. Кухню, в которой едва хватало места для стола, Бат‑Шеве приходилось делить со свекровью. Она была так мала, что две женщины одновременно находиться в ней не могли. Зато с готовкой проблем не возникало: плиты в кухне не было, и еду готовили в просторном дворе — разжигай где хочешь костер и подвешивай над огнем кастрюлю или казанок. Зарплаты раввина хватало на килограмм сахара или на килограмм сухариков. Ими кормили девочек — окунали сухарик в сладкий чай и давали его сосать. Основным же блюдом, которое ели утром, днем и вечером, была мамалыга, приготовлявшаяся из дешевой кукурузы. Мясо видели только по праздникам — Ривка готовила небольшой кусок, который делила на всех. Денег на дрова тоже не было, и зимой дом протапливали раз в неделю, когда купали детей.

Все это не останавливало Юду с Бат‑Шевой — они понимали, какое значение для продолжения еврейской традиции и воспитания детей имеет активная работа раввина в общине. Указание Ребе Раяца они выполняли с полной самоотдачей и даже не думали о том, чтобы уехать, не выдержав невыносимых условий. И тут пришло письмо от Ребе Раяца с указанием готовиться к выезду из СССР.

Попытка вырваться на свободу

В 1924 году группа хасидов обратилась к Ребе Раяцу с просьбой дать им благословение на выезд из Советской России. После прихода к власти большевиков преследование религии и религиозных усиливалось с каждым годом. Касалось это не только евреев, но отношение к евреям было особо жестоким. Значительную роль в этом играли евсеки — члены Еврейской секции ВКП(б). Они были первым поколением, отошедшим от заветов отцов, выросли в традиционных домах и знали обычаи еврейской жизни. Это знание позволяло им наносить весьма болезненные удары по своим собратьям, которых евсеки стремились «вырвать из средневековья и взять с собой в светлое коммунистическое далеко». Слова популярной частушки, запущенной большевиками в массы: «Долой, долой монахов, раввинов и попов», евсеки воспринимали как директиву партии и для ее реализации не жалели жизней этих самых раввинов.

Одним из главных врагов евсеков был Хабад и лично Ребе Раяц. Его ненавидели не только за то, что он не сломался после ареста, а прямо в лицо заявил следователям, многие из которых были евсеками: «Вы ничто и для меня не существуете». Ненавидели его главным образом за то, что Ребе Раяц создал в СССР подпольную сеть хедеров, ешив, оплачивал работу раввинов, меламедов, шохетов и моэлей, то есть активно поддерживал именно те устои, которые евсеки стремились разрушить. Жизнь в СССР для религиозного еврея становилась все невыносимей год от года, и поэтому хасиды решили уезжать. Но Ребе Раяц своего благословения не дал. В письме, написанном в ответ на это обращение, он указал: «Не следует искать других мест, мы живем здесь и здесь должны распространять свет Торы среди наших братьев, стимулируя их ко всему доброму и полезному».

С тех пор прошло шесть лет, большевики выслали Ребе за границу, и гонения все усиливались. Поэтому в начале 1930 года в Москве состоялось подпольное собрание хабадников, в результате которого к Ребе Раяцу в Ригу было еще раз отправлено письмо с просьбой дать благословение на выезд. В это время Ребе Раяц находился с визитом в Америке, но когда он вернулся, то сразу же ответил. Его послание было кратким и зашифрованным, но однозначным: Ребе давал благословение на выезд и, более того, намекал, что лично начнет действовать ради вызволения его хасидов из советского ада. Главные усилия Раяц сосредоточил на помощи тем, кто вел в СССР активную деятельность по поддержанию еврейской жизни — давал уроки Торы, содержал хедеры и ешивы. И тем самым подвергал себя смертельной опасности. Раввин Йеуда Ботерашвили был одним из этих людей.

Поэтому уже в феврале 1930 года Ребе Раяц отправил ему личное письмо. Оно, как и все остальные письма Ребе в СССР, было написано полунамеками, чтобы посторонний (все такие письма просматривались цензурой) не мог понять, о чем идет речь. Ребе Раяц называл в нем Юду своим другом и одним из «наших учеников» и советовал найти несколько человек, которые «назначат между собой постоянное время для изучения Талмуда и хасидута». Вместе с тем Ребе давал понять, Юда должен быть готов покинуть СССР вместе с семьей и перебраться в Александрию или Стамбул «вследствие получения места главы ешивы». При этом Ребе Раяц подчеркивал, что Стамбул предпочтительнее, и обещал лично написать одному из знакомых, живущих в этом городе. В заключение — и это выдавалось как бы за главное в этом письме — Ребе просил передать Бат‑Шеве пожелания здоровья и легких родов. Вскорости Бат‑Шева без проблем родила девочку, а вот попытка организовать выезд за границу так ничем и не закончилась.

Ребе Раяц выполнил обещание и обратился к влиятельному стамбульскому еврею Черняку. Он указал, что раввины, да и просто религиозные евреи в СССР находятся в смертельной опасности. И он особо просит помочь одному из своих учеников — раву Йеуде, обладающему огромными знаниями и талантом преподавания религиозных дисциплин. Ребе просил выслать ему визу для работы раввином, поскольку только таким образом можно вырвать из СССР и тем самым спасти рава Йеуду и его семью. Ребе Раяц особо подчеркнул, что это будет самое настоящее выполнение заповеди об «искуплении узников». Но, увы, Черняк помочь не смог. Ребе Раяц написал об этом Юде, и тот еще семь лет продолжал свою деятельность в Кулаши.

Спасение синагоги

Толпа была большой — похоже, на площадь перед синагогой согнали всех жителей Кулаши. Люди стояли плотно, плечо к плечу, внимательно слушая речь, которую выкрикивал со второй, верхней ступеньки лестницы, ведущей в синагогу, представитель центральной власти из Кутаиси:

— Мы всей душой за то, чтобы ваши дети остались евреями и продолжили изучение святых дисциплин! Но нам этого мало! Мы хотим, чтобы они получили и современное образование, которое поможет им лучше устроиться в жизни, приобрести хорошие профессии. Советская власть никому не чинит препятствий, наоборот, она стоит за простых людей. Потому мы решили открыть в Кулаши государственную школу! С праздником! Поздравляю вас, дорогие жители Кулаши! В ней будут учиться все дети вашей деревни, все без исключения! Но для этого нам нужно большое здание! Поэтому мы организуем школу в синагоге. Нет, не думайте, мы вовсе не закрываем ее! Синагога будет работать по субботам, а в остальные дни недели в ней будет действовать школа для ваших детей. Более того, я хочу передать вам еще одну хорошую весть — каждый школьник будет ежедневно получать горячий обед, и ему выдадут новые ботинки! Вы согласны?

Юда осмотрелся по сторонам. Щедрые обещания подей‑ствовали на людей. У многих дети не имели не то что новых — вообще никаких ботинок и потому три‑четыре месяца в году безвылазно сидели дома. А о горячем ежедневном обеде все могли только мечтать. Надо было что‑то срочно предпринять, надо было как‑то остановить этого враля. Если согласие жителей будет получено, синагогу закроют. Не сразу, а через несколько недель, сославшись на то, что она мешает нормальной работе школы. Но что он мог сейчас предпринять — один — против государственной машины? Как достучаться до сердец матерей, которых соблазняли ботинками для детей? Юда оглянулся еще раз и увидел стоявший в стороне маленький стул. Кто‑то из стариков, похоже, принес его, но речь начальника так увлекла, что он забыл о нем. Юда вскочил на стул, широко раскинул руки в стороны и закричал:

— Матери! Еврейские матери!!!

Его крик был так громок и наполнен такой болью, что внимание толпы переключилось. Начальника слушать перестали и повернулись к Юде.

— Еврейские матери, вы хотите, чтобы ваши дети выросли неевреями? Ни в коем случае нельзя отдавать синагогу под государственную школу! Нельзя! Послушайте меня, вашего раввина: нельзя!

Он снова оглянулся по сторонам и с радостью увидел, что его услышали. Многие кивали головами, кое‑кто из женщин заплакал и начал причитать: «Нет, нет, не хотим!» К ним присоединились дети, и всеобщий плач начал нарастать.

— Я родился здесь, — закричал Юда, — вы все знаете меня и мою семью. Но не я и не вы строили эту синагогу. Ее возвели наши предки, и она — наше общее наследие! Синагога в Кулаши стояла, стоит и будет стоять! И ни у кого нет права делать из нее что бы то ни было другое!

…Антирелигиозные действия большевиков постепенно дошли и до Грузии. В ней, правда, они были не столь всеобъемлющими и жестокими, как в России и Украине, но преследовали ту же цель — прекратить религиозное обучение еврейских детей. Правда, на первых порах НКВД не показывал свой звериный оскал, а действовал, что называется, в белых перчатках. Синагоги и хедеры официально не закрывались и оставались принадлежащими еврейской общине. Но суть их принципиально менялась — теперь в них действовали всевозможные клубы, кружки, спортивные секции. С расправами над еврейскими активистами НКВД пока медлил, в немалой мере потому, что в Грузии не существовало крупных еврейских организаций, действовавших по всей территории республики. Каждая еврейская община имела свою структуру, но они были разрозненны и почти не связаны между собой. А значит, менее опасны. Уничтожение не организаций, а отдельных людей было намного проще и не требовало от НКВД немедленных акций.

В Кулаши действовали именно таким способом. Единственный, кто мог помешать, был Юда. Поэтому за день до акции он получил «приглашение» от НКВД явиться на местную почту. Когда он вошел в здание почты, его попросили подняться на второй этаж и пройти в последнюю комнату.

Она оказалась маленькой и почти пустой, кроме стола и двух стульев в ней ничего не было. Из‑за стола навстречу Юде поднялся молодой парень в штатском и приветливо улыбнулся.

— Здравствуйте, уважаемый, — сказал он, протягивая руку, — присаживайтесь, пожалуйста.

Юде пришлось пожать руку энкавэдэшника. А тот, вновь усевшись, по‑доброму посмотрел на приглашенного. Все это никак не походило на беседы в НКВД, о которых Юда был наслышан, — там, как правило, были два следователя, один вот такой добренький и вежливый, а второй злой и грубый. Но здесь был почему‑то один. И почему‑то именно добрый. Это Юде сразу не понравилось. Что‑то тут было не так. Но что?

— Как самочувствие, уважаемый? — спросил энкавэдэшник. — Как здоровье ребецн? Девочек?

— Слава Б‑гу, слава Б‑гу, — ответил Юда.

— Это хорошо! Это просто замечательно! Здоровье — самое главное. Как говорится, все остальное мы купим, а вот здоровье — нет! — радостно сообщил его собеседник. Взглянув на часы, он вскинул брови: — Извините, я забыл что‑то важное! — И добавил извиняющимся тоном: — Подождите, пожалуйста, я скоро вернусь. Устраивайтесь поудобней.

Юда прождал десять минут, но энкавэдэшник не возвращался. Обидно было терять время, рабочий день Юды был расписан по минутам. Но дверь оказалась заперта. Юда подергал ее, постучал — никакой реакции. Вот он подвох, понял Юда. Его зачем‑то хотят продержать здесь взаперти. Зачем? Да чтобы в его отсутствие провести какую‑то акцию, которой он мог бы помешать своим авторитетом среди местных жителей. Надо было срочно выбираться из этого неожиданного заключения.

Юда подошел к окну, потрогал шпингалеты. Они сдвинулись легко, и створки окна распахнулись. А решетка отсутствовала! Он открыл окно, посмотрел вниз. До земли было метра четыре, не меньше. Оглянулся по сторонам — пожарная лестница далеко, а рядом с окном — ни единого дерева, за которое можно было ухватиться. Выход был один — прыгать. В детстве, играя с мальчишками в абреков, скрывающихся от казаков, он много прыгал со скалы на скалу и научился падать, не набивая шишки. Но когда это было! А выбираться из комнаты надо сейчас, и быстро! Юда улегся животом на карниз и начал медленно сползать по нему вперед ногами. Повиснув на руках, он еще раз взглянул вниз. До земли все еще было ох как далеко! Но выхода не было, и Юда разжал руки. Приземлившись, он упал набок и несколько раз пружинисто перевернулся — детские навыки сработали сами собой. Да и повезло, конечно. Хотя какое уж тут везение — это был явный знак свыше, что делает он все правильно. Прыжок со второго этажа — а ни перелома, ни ушиба! И Юда побежал в центр Кулаши, где сразу же заметил толпу, стоявшую возле синагоги…

Его отчаянный призыв к еврейским матерям оказал на собравшихся неожиданно сильное даже для Юды воздействие. Одиночные выкрики — «Нет, нет, не хотим!» — перешли в общий вопль. Люди размахивали руками и хоть кричали вразнобой, но примерно одно и то же: «Не позволим превратить синагогу в школу!»

Евсек вместе с несколькими приближенными растерянно смотрел на толпу. Ведь все шло так хорошо! Еще чуть‑чуть, и в обмен на ботинки и обеды все бы приняли его предложение. Кто допустил сюда этого раввина! Ведь было договорено, что его где‑то задержат?! Призывая всех успокоиться и как бы прося дать ему слово, евсек поднял вверх обе руки. Прошло несколько минут, прежде чем наступила тишина.

— Я же сказал, что все будет делаться только по вашему согласию, — прокричал он. — Если вы не хотите, чтобы ваши дети получили хорошее образование, если вы готовы, чтобы никто из них не смог уехать в город и поступить в университет, что ж — это ваш выбор. Пусть все остается по‑прежнему.

Евсек спустился с крыльца и пошел через толпу прямо к Юде, все еще стоявшему на стульчике. Поравнявшись с ним, он схватил Юду за рукав и сдернул на землю. Наклонился к его уху и тихо, но четко и зло проговорил:

— Ты дорого заплатишь за это, раввин. Очень дорого заплатишь!

Он уселся на переднее сиденье поджидавшего на краю площади автомобиля, два сопровождающих запрыгнули на заднее. Шофер дал газ с места, и автомобиль скрылся в одной из улочек, отходивших от площади. А Юда побежал домой. Слова евсека были вовсе не пустой угрозой. Бат‑Шева, тоже пришедшая на площадь, бежала рядом. Она быстро собрала ему узелок с вещами и какую‑то еду. Юда взял мешочек с талитом и тфилин, положил в него молитвенник и гартл. Бат‑Шева обняла его и подтолкнула к двери: «Беги, Юда, эти бандиты скоро появятся. Буду ждать от тебя известий».

Начальник с двумя энкавэдэшниками появились через час.

— Куда он ушел? — закричал начальник, услышав, что Юды нет дома. — Ты знаешь, ты обязана знать! Скажи, иначе сама окажешься в каталажке!

— Я понятия не имею, — ответила Бат‑Шева. — Мы разругались из‑за того, что он устроил на площади. Я однозначно заявила ему: против родной советской власти идти нельзя. Она ведь хочет нам только добра. Но муж настаивал на своем!

— Ты врешь, ты все врешь, говори, где он, — требовал начальник.

И тут в разговор вмешалась Ривка. Она начала бить себя руками по голове и причитать:

— Верните мне сына, дорогие товарищи! Он еще молодой и не понимает, что творит! Верните, и я научу его, как жить!

— Ты знаешь, куда он ушел? — спросил ее один из энкавэдэшников.

— О, если бы знала! Он поругался с женой, взял вещи и убежал! Найдите его, верните его мне, дорогие товарищи, вы ведь умеете искать!

— Не волнуйся, мамаша, вернем, — зло сказал второй энкавэдэшник. — Еще как вернем. И еще как научим!

Поверив причитаниям Ривки, незванный гость с энкавэдэшниками убрались восвояси. Так Юда спасся от неминуемой гибели. И спас синагогу. Как ни странно, но больше ее не пытались закрыть, и она благополучно продолжала действовать еще полвека — до тех пор, пока большая часть евреев Кулаши не репатриировалась в Израиль. Многие из детей поселка так и не получили высшего образования. Но зато остались евреями.

В скитаниях

Юде повезло. Долгое время он скитался по Грузии, каждую ночь проводя в другом месте, но так и не был схвачен. Он понимал, что его разыскивает НКВД, и опасался, что если задержится где‑нибудь дольше чем на сутки, то стукачи, которых везде было полным‑полно, сообщат о новом человеке. Его опасения не были излишними. Он, конечно, не знал, но именно в тот момент НКВД готовил разгром еврейских общин Грузии, и раввин Йеуда Ботерашвили был намечен в качестве первой жертвы. Только благодаря своим мерам предосторожности Юда выскользнул из уже захлопывавшегося капкана.

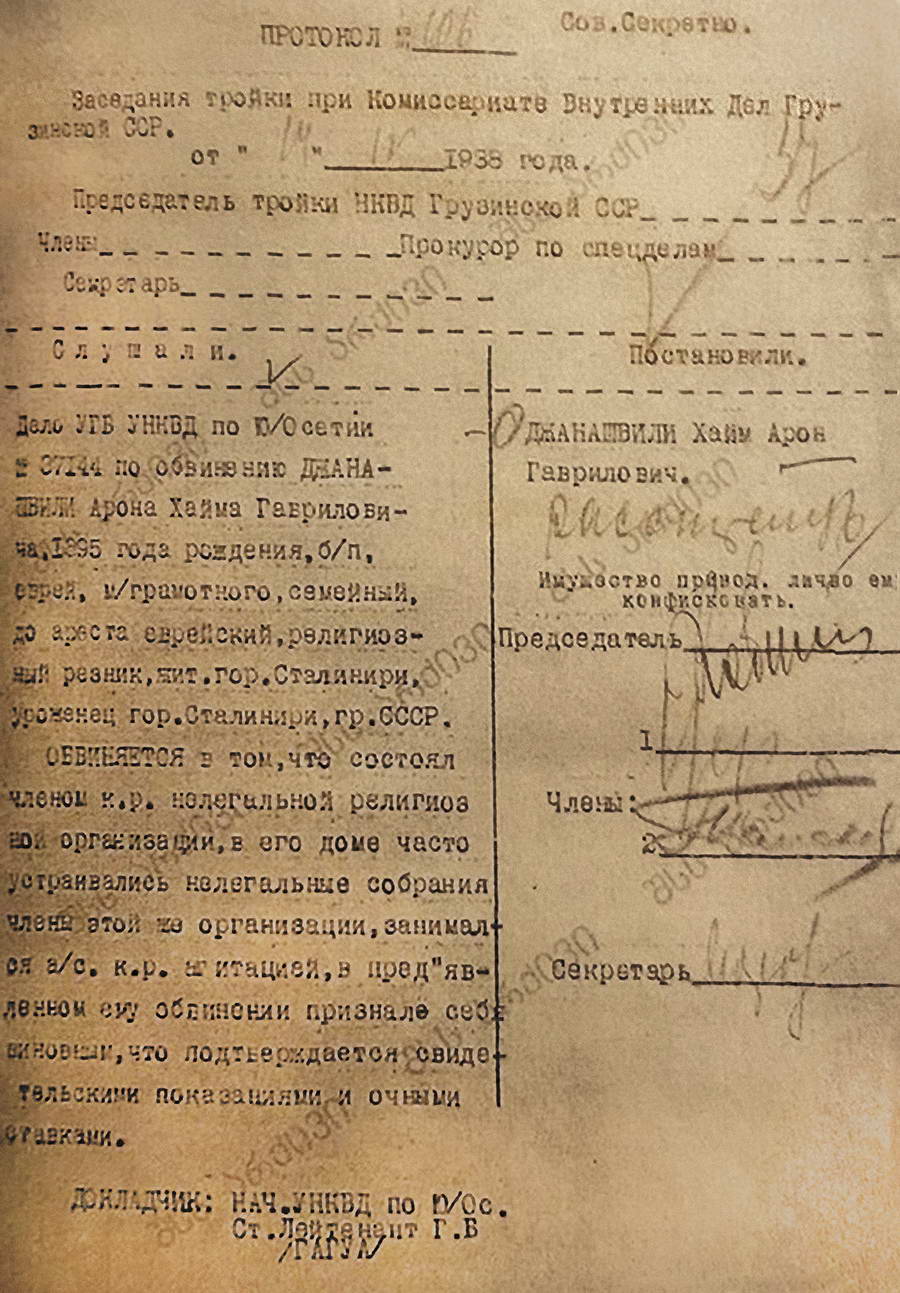

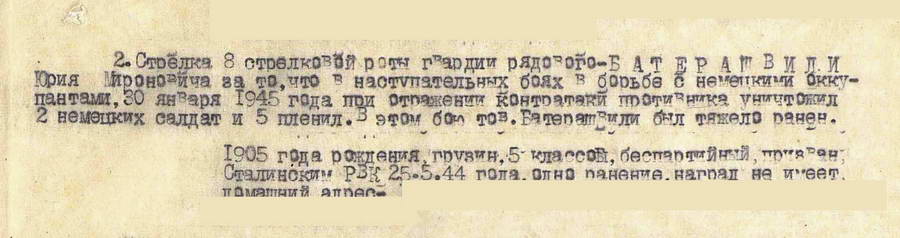

Находясь в бегах, Юда отправил письмо Ребе Раяцу, в котором описал ситуацию и спросил, что делать дальше. Ребе велел ему на время прекратить общественную деятельность и затаиться. Это был мудрый и очень своевременный совет — через несколько месяцев НКВД нанес первый удар. Вместо Юды жертвами стали шесть раввинов (хахамов) из Цхинвали. Их арестовали в конце февраля 1938 года, а уже 14 марта решением «тройки» всех приговорили к расстрелу. Протоколы этого кровавого заседания сохранились и дошли до наших дней. Но это было только начало. В 1939 году арестовали раввина Кутаиси Михаэля Давитиашвили, в 1940‑м — посланника Любавичского Ребе в Кутаиси раввина Авраама Славина, первого учителя Юды. Сотрудники НКВД с чувством «глубокого удовлетворения» рапортовали партии и правительству об искоренении руководства религиозных фанатиков в Грузии. Но они не знали и, к счастью, так и не узнали, что в самый разгар их зверств, летом 1938 года, в Кутаиси тайно приехали ученики разгромленных НКВД в Бердичеве и Курске подпольных ешив «Томхей тмимим». И новая подпольная ешива «Томхей тмимим» начала работать в Кутаиси! Да еще открыла свои филиалы в Кулаши, Синаки, Сухуми и других городах Грузии. Благодаря грузинским евреям, оказывавшим ей всевозможную помощь, ешива функционировала вплоть до 1946 года. Юда, конечно, ничего об этом не знал, поскольку старался не встречаться с любавичскими, за каждым из которых могло быть установлено наблюдение.

А положение его семьи в Кулаши стало просто катастрофическим. В отсутствие мужа и его пусть небольшого, но все же заработка Бат‑Шева не могла не то что сводить концы с концами — у нее уже не было денег даже на хлеб для шестилетней и полуторагодовалой дочерей. Ривка и Мордехай помогали чем могли, но могли они очень мало. Прошло несколько месяцев, от Юды не поступило ни одной весточки. Дальше так продолжаться не могло, и Ривка не выдержала. «Возвращайся к своей семье, — сказала она Бат‑Шеве, — может быть, она сумеет вас прокормить. У меня сердце разрывается, когда я вижу, как мои внучки страдают от голода, а помочь я ничем не могу». Бат‑Шева согласилась, что отъезд будет лучшим выходом из создавшейся ситуации. Она собрала в узелок все свои нехитрые пожитки и уехала с девочками в Москву, в одном из пригородов которой к тому времени жила ее семья.

Но и в Москве ей пришлось нелегко. Братья и сестры тоже вели полунищенское существование и долго кормить ее с дочерями не могли. Бат‑Шеве пришлось скитаться, задерживаясь на одном месте не больше недели. Нищета была такая, что даже кровати для них не было, девочек укладывали на одну раскладушку, а Бат‑Шева стелила себе на полу.

Новая жизнь в Москве

Семья Бат‑Шевы не зря перебралась из Невеля в Москву. В отличие от крохотного городка, где все были у НКВД как на ладони, в огромной столице можно было затеряться и жить жизнью религиозного еврея, не привлекая к себе внимания «компетентных органов». В конце 1930‑х годов, когда НКВД спустил на Хабад всех собак, многие хасиды перебрались из небольших городов и деревень в столицы — Москву и Ленинград. Здесь власть была занята борьбой то с левыми, то с правыми уклонистами от генеральной линии партии, и если ей не давали повода, то есть не привлекали к себе внимания, можно было отсидеться. Поэтому, когда через полгода после бегства Юды из Кулаши Ривка сумела сообщить ему, что Бат‑Шева с девочками уехала к родственникам, он отправился в Москву. Изучая споры мудрецов в Талмуде, Юда научился всесторонне анализировать ситуацию и пришел в заключению: искали его в Грузии, а в столице на него внимания не обратят. Он хоть и насолил советской власти, но не настолько, чтобы его объявляли во всесоюзный розыск. В Кулаши он мешал и был угрозой, но, когда исчез с горизонта, гоняться за ним не стали. Анализ оказался верным: в Москве Юду никто и никогда не искал.

В Москве жить надо было по‑новому и устраиваться в соответствии с новыми обстоятельствами. О месте раввина нельзя было и думать. И не только из‑за отсутствия пресловутого диплома советского вуза, являвшегося непременным условием для работы священнослужителем. Пойти в советские органы и поинтересоваться местом раввина означало донести на самого себя и привлечь внимание НКВД. Увы, надо было заняться чем‑то другим. Причем таким, что позволяло бы соблюдать субботу и праздники и не мозолить глаза начальству.

Родственники Бат‑Шевы к тому времени уже успели обзавестись связями в Москве и, дав хорошую взятку, сумели выправить Юде инвалидность, которая позволяла работать надомником. Теперь оставалось найти такую работу. Умные люди подсказали заняться изготовлением шерстяных женских шапочек. Юда официально мог закупать шерсть, а потом так же официально сдавать продукцию госприемщику. Но для этого надо было иметь как минимум несколько комнат — и для семьи, и для производства. К тому времени Юда уже снимал жилье в Перловке, пригороде Москвы, где обитала семья Бат‑Шевы. Это была одна комната в частном доме и половина кухни. При съеме с хозяйкой сразу же было оговорено, что на эту половину она свой нос совать не будет. Договор хозяйка выполняла, но оказалась скандальной и злобной антисемиткой. Уже только один вид Юды, с его нестриженой бородой и пейсами, вызывал в ней возмущение. И она пользовалась любым поводом для придирок, скандалов и криков. Нечего было и думать, чтобы в таких условиях заняться работой на дому. И Юда рискнул. Производство шапок сулило немалые прибыли — потребность в них была очень большой. Юда влез в долги и купил домик в Перловке — скромный, но достаточный для его семьи. И, самое главное, при домике был просторный двор, где можно было построить времянку для работы.

Эта работа была и тяжелой, и вредной. Краски для шапок варили в специальном котле, и процесс длился с семи утра до 11 часов ночи. Прерывать его было нельзя, краску следовало постоянно мешать и подливать в нее кислоту. Пары от этой кислоты были настолько едкими, что Юда был вынужден сразу же наладить производство во дворе, а потом выстроить для него специальный сарайчик. Бат‑Шева взяла на себя эту часть процесса, поэтому, когда приготовляли краску, у нее для сна оставались считанные часы: после краски надо было заняться варкой, глажкой, уборкой. Но зато заработки оказались действительно большими, и огромные долги за дом удалось вернуть довольно быстро.

Жизнь постепенно входила в рутинную колею. Радость, что они даже в страшные времена продолжают жить как евреи, усилилась после рождения третьей девочки. И Юда вместе с одним из братьев Бат‑Шевы решил вернуться к общественной работе. Делалось все в глубокой тайне, с соблюдением максимума предосторожностей, но делалось: Юда резал скот и тем самым обеспечивал кошерное мясо для десятков семей хабадников в Перловке, ставил хупы, делал обрезания. Он ведь был и остался раввином, а не кустарем‑одиночкой, производителем разноцветных женских шапок.

Пророк Элияу

Бат‑Шева застонала и вновь отерла пот со лба. Она лежала на спине, и живот ее, беременной на восьмом месяце женщины, торчал бугром. Бат‑Шева задыхалась в духоте плацкартного вагона, вот уже вот вторую неделю медленно увозящего эвакуированных из Москвы в далекий Казахстан. Несмотря на холодную, ноябрьскую погоду, в вагоне не топили, и, чтобы сохранить тепло, окна в нем были задраены наглухо. Бат‑Шева задыхалась, ей и ребенку не хватало кислорода, но Юда сделать ничего не мог. Окно оказалось не просто закрыто, а заклинено намертво вбитыми в раму двумя гвоздями. Юда попытался вытащить их перочинным ножом, но куда там — гвозди сидели крепко.

— Всем приготовить документы! — произнес кто‑то властным голосом. Купе семейства Юды было третьим от входа, поэтому военный патруль во главе с лейтенантом оказался возле него через считанные минуты. Лейтенант — пожилой мужчина — расстегнул шинель и немного сдвинул фуражку на затылок. Ему было жарко в теплой шинели, на лице выступили капли пота. Он быстро проверил эвакуационные направления и паспорта семьи Ботерашвили, вернул их Юде и собрался двигаться дальше.

— Товарищ лейтенант, у меня к вам огромная просьба, — взмолился Юда.

— Ну?

— Прикажите солдатам открыть окно. Оно двумя гвоздями заколочено.

— Жарко тебе, мужик? Всем жарко, всем плохо. Терпи, война, — грустно усмехнулся лейтенант.

— Да не во мне дело, — Юда преградил ему путь в узком проходе, — жена задыхается. Вы же видите, в каком она положении.

— Так пусть выходит подышать на площадку, делов‑то.

— Товарищ лейтенант! На площадке еще хуже — туда весь вагон перекурить выходит. Помогите! Если она потеряет сознание или рожать начнет, что я с ней тут в поезде делать буду? У вас же свои дети есть, и вы же наверняка помните, как ваша жена их рожала!

Лейтенант посмотрел на Бат‑Шеву, потом на окно и кивнул солдату, стоявшему за его спиной. Тот вошел в купе, пощупал головки гвоздей и покачал головой : «Да, забили на совесть». Солдат снял с плеча винтовку, отсоединил штык и отдал винтовку лейтенанту. С помощью штыка гвозди вышли быстро, и купе наполнилось холодным, свежим воздухом.

— Спасибо, спасибо товарищ лейтенант, вы нас спасли, — поблагодарил Юда, но лейтенант махнул рукой и пошел дальше по вагону.

Юда присел возле Бат‑Шевы и улыбнулся:

— Теперь лучше?

Та улыбнулась в ответ и кивнула. Одна проблема была решена.

Теперь оставалась главная — еда. Поезд был в пути уже две недели, и все запасы, что они смогли взять с собой, подходили к концу. На станциях, где эшелон с эвакуированными стоял часто и подолгу, буфеты и магазины были закрыты. Зато процветала частная торговля. Вдоль железнодорожной насыпи всегда сидели с десяток женщин, торговавших нехитрой, но сытной снедью — вареной картошкой, пирожками, салом. Ничего из этого Юда с семьей есть не могли. Приходилось покупать сырые овощи — картошку, морковку, лук. Этого было мало, особенно Бат‑Шеве. Нужно было достать хлеб. Но где?

Юда долго сидел возле Бат‑Шевы, с удовольствием вдыхая свежий воздух. Минут через десять стало холодно, и он испугался — как бы Бат‑Шеву и девочек не протянуло. Юда закрыл окно и вновь уселся возле жены, прикрыв ее пальто. Она заснула и Юда с болью смотрел на ее побледневшее и осунувшееся лицо. Дочери сидели, прижавшись друг к дружке на противоположной полке. Они тоже спали с лица — две недели полуголодного существования не прошли даром. Но самое страшное ждало впереди. Такими темпами до Казахстана поезд доползет недели через две, не раньше. Как выжить без еды? Надо было что‑то предпринять, что‑то придумать. И не откладывая.

Юда решился. Он пошел по эшелону, обращаясь ко всем с одним вопросом: «Нет ли у вас хлеба»? На него смотрели то с жалостью, то с насмешкой: «Ты что, мужик, мозгами двинулся?», то с презрением: «Вали отсюда, самим мало». Но Юда не отчаивался — другого способа раздобыть хоть немного хлеба для семьи у него не было. Так он дошел до купейного вагона и, проскользнув незамеченным мимо купе проводника, начал осторожно стучать в двери пассажирских купе. Никто не открывал. И вдруг одна дверь распахнулась. В купе, как это ни странно, находился только один пассажир — старик с белой бородой. Открыв дверь, он вопрошающе взглянул на Юду.

— Извините, моя семья уже две недели едет в этом поезде, — сказал Юда, — я, три дочери и жена на восьмом месяце. У нас не осталось даже крошки хлеба. Может, у вас найдется немного? Я заплачу.

Старик молча кивнул и указал рукой на большой чемодан, лежавший на нижней полке. Юда не понял, что это значит, и продолжал стоять в коридоре.

— Я заплачу, заплачу, — повторил он.

Старик открыл чемодан — тот был доверху забит буханками хлеба, уложенными ровными рядами. Буханки имели такой вид, будто только вышли из печи — свежие, румяные, не мятые. Старик протянул одну из них Юде.

— Сколько стоит? — спросил тот, вытаскивая из потайного кармана мешочек с царскими червонцами.

С тех пор как он начал хорошо зарабатывать, Юда, помнивший, в какой нищете его семье пришлось жить в Кулаши, каждый месяц откладывал «на черный день». На собранные деньги он покупал царские золотые червонцы — при любой денежной реформе они не теряли своей ценности. Сейчас официально буханка хлеба по‑прежнему, как и до войны, стоила всего один рубль. Но купить хлеб в государственных магазинах было невозможно. Его выдавали по карточкам, а в свободной торговле хлеб водился только на черном рынке. И на нем стоимость буханки уже превышала 200 рублей. Чемодан с рядами буханок стоил целое состояние. Юда, осмелившись, спросил:

— А можно еще одну?

— Отчего же, бери, — легко согласился старик и протянул ему второй хлебный кирпичик.

— Так сколько стоит? — повторил свой вопрос Юда.

— А сколько дашь, — ответил старик.

— Этого хватит? — спросил Юда, протягивая две монеты.

— Сойдет, — кивнул старик.

Закрыв дверь купе, Юда распахнул пальто и упрятал на груди драгоценные буханки, чтобы никто их не увидел. Вернувшись, он уселся возле Бат‑Шевы спиной к проходу и, помахав рукой в знак внимания перед женой и девочками, приложил палец к губам. А потом распахнул пальто. Девочки зажали рты друг дружке, а Бат‑Шева сказала:

— Ты что, фокусник? Откуда?!

Юда рассказал.

— Беги немедленно к старику и купи еще две буханки, — прошептала Бат‑Шева, — как же ты сам не догадался?!

Кляня себя за несообразительность, Юда помчался в купейный вагон. Но сколько он ни стучал в ту дверь, никто не открыл. Юда начал стучать в соседние купе — может, он ошибся. Ответа не было. На шум в коридор высунулся проводник.

— Чего ломишься?

— Я минут десять назад разговаривал с пассажиром, который едет в этом купе. Старик с белой бородой.

— Ха, — засмеялся проводник, — старик, говоришь? Это не у него белая борода, а у тебя горячка белая. В купе никого нет и не было. Оно забронировано для важного человека, который сядет на следующей станции.

Рассказывая о том старике своим внукам, Юда Кулашер всегда повторял: «Я удостоился встретиться лицом к лицу с пророком Элияу». Благодаря тем двум буханкам Юда с семьей благополучно добрались до Казахстана.

А начиналась поездка трагически. В середине октября немцы подошли совсем близко к Москве. Жить в Перловке стало почти невозможно: фронт проходил уже в 30 километрах. Канонада грохотала без перерыва, по нескольку раз в день налетали немецкие самолеты и надо было успеть добежать до бомбоубежища. Тогда Перловка — нынешний микрорайон Москвы — находилась за городом и была окружена лесами. Бомбардировки подожгли леса, они горели днем и ночью, удушливый дым мешал дышать. Вся семья Бат‑Шевы эвакуировалась, но Юда медлил. Один знакомый, видевший немцев во время Гражданской войны, сказал ему, что все разговоры об их антисемитизме — байки. Он жил под немцами в Одессе и ничего плохого сказать о них не может. Наоборот, к евреям они относились даже с большей симпатией, чем к русским или украинцам. Дело было в языке — евреев, говоривших на идише, немцы понимали, ведь он близок к немецкому. К тому же в немецкой армии служило немало евреев, существовали даже военные раввины. За прошедшие четверть века немцы не могли измениться, утверждал его знакомый, может быть, под ними будет жить легче, чем при большевиках, пропаганде которых верить нельзя. Терпение Юды кончилось, когда во двор их домика упал снаряд. Только чудом никто не пострадал, буквально за несколько минут до взрыва все убежали в бомбоубежище. Но на дом было страшно смотреть…

В эвакопункте Юда попросил отправить его с семьей в Самарканд, где к тому времени уже существовала большая хабадская община.

— Билетов в Узбекистан нет, — отрезала служащая, выписывавшая направления на эвакуацию. — Поезд отправляется завтра, но следует в Казахстан.

— А когда следующий? — спросил Юда.

— Следующий? Мужчина, вы что, не слышите?

Она подняла вверх указательный палец и замолчала. От близкой канонады стекла в окне дрожали. Юда взял предложенные билеты и вышел.

За три часа до отхода поезда он, жена и девочки подошли к вокзалу. И тут стало ясно, что на перрон к назначенному времени они не попадут — толпа людей заполонила все подступы. Юда попытался пробиться, крича, что они опаздывают на поезд. Но его успокоили: «Не смотри на билеты, а смотри на перрон. Когда поезд подойдет, никому не известно». В назначенное время поезд действительно не пришел. И через сутки тоже. Нет худа без добра: зато Юда с семьей успели пробиться на перрон и заняли место. Было холодно, резкие порывы ветра приносили с собой дождь. А костры вокзальное начальство разжигать не разрешало, справедливо опасаясь, что их огонь не только согреет замерзших людей, но и станет маяком для немецких бомбардировщиков.

Поезд прибыл только через двое суток после указанного в билетах времени. Вагоны еще не успели остановиться, как толпа начала штурмовать их. К счастью, прямо напротив того места, где стояли Юда с семьей, оказалась вагонная дверь. Юда успел открыть ее и заскочил в вагон. Но когда он обернулся, чтобы подать руку Бат‑Шеве, проводник захлопнул дверь и запер на ключ. Юда бросился внутрь вагона, чтобы занять купе, открыть окно и втащить через него девочек, но сумел осуществить только часть своего плана. В купе он разбросал по полкам свои вещи и мешок, чтобы все видели — места заняты. А вот открыть окно не получилось — оно было закрыто наглухо. Тогда он прижался лицом к стеклу и замахал руками. Бат‑Шева увидела его и начала громко кричать. Подбежавшему милиционеру она показала на Юду: «Это мой муж. Помогите мне с девочками пройти к нему!» Милиционер сперва отказывался, но Бат‑Шева так кричала, выставив вперед живот, а девочки так отчаянно плакали, что сердце его дрогнуло. Милиционер махнул проводнику, и через две минуты Бат‑Шева с детьми оказалась в купе. Правда, в этой суете и сутолоке ей пришлось бросить пожитки, но кто о них мог думать в такой момент? Главное, они все были вместе и сидели в поезде. На станции эшелон стоял недолго, паровоз заревел, вагоны дёрнулись и медленно сдвинулись с места. И тут к Юде подошел проводник:

— Товарищ, милиционер забросил мне какие‑то узлы. Не ваши ли будут?

Это оказались их пожитки, переданные сердобольным милиционером. В них была одежда и, самое главное, спрятанная в вещах еда — хлеб, рыбные консервы, масло. Поезд набирал скорость, но канонада становилась такой громкой, что вскоре заглушила стук колес. Казалось, машинист ведет эшелон не в тыл, а прямо на передовую. Пассажиры затихли, со страхом вслушиваясь в громкие разрывы, ожидая, что вот‑вот в поезд угодит снаряд или вагон прошьет пулеметная очередь. Но все обошлось. Постепенно канонада начала стихать, и пассажиры стали устраиваться поудобней — дорога предстояла долгая.

Ой, и дядя здесь!

Они даже не представляли себе, насколько долгой она окажется. Лишь в конце ноября эшелон добрался до Казахстана. Все ожидали, что он доставит их в столицу — Алма‑Ату, но когда поезд прибыл в маленькую, провинциальную Караганду, было объявлено: поездка закончена, немедленно очистить вагоны. Темнело, градусник на стене вокзала показывал 20 градусов ниже нуля. Сотням людей, высыпавших на перрон, надо было на ночь глядя где‑то устраиваться. Бат‑Шеву, которая к тому времени была уже на сносях, Юда отвез в ближайший роддом. Но куда девать трех дочерей? К счастью, еврейская семья, с которой они познакомились в поезде, имела в Караганде родственников и согласилась приютить девочек на одну ночь. А Юда отправился бродить по улицам Караганды — вот уж действительно куда глаза глядят.

У него не было ни малейшего представления, куда идти и что делать. Оставалось только молиться Всевышнему и воззвать к Ребе, чтобы тот попросил за него в высших мирах, где решаются человеческие судьбы. Юда брел по заснеженной улице, погруженный в свои мысли и молитвы. Фонари светили ярко, но было их немного, полосы света перемежались темнотой. В одной из темных полос его обогнала молодая пара. Юда не обратил на нее внимания, да и они тоже. Но на свету парень оглянулся, внимательно посмотрел на Юду и воскликнул на идише: «Ой, и дядя здесь!»

Это был Арон Хейн с женой — племянник Бат‑Шевы, сын ее брата Переца, сосланного когда‑то в Украину. До них война докатилась намного раньше. Перец с женой и двумя сыновьями — Ароном и Давидом‑Лейбом — успели эвакуироваться. Вот уже несколько месяцев они жили в Караганде, обустроились и осмотрелись. По пути к ним домой Арон сказал Юде, что сегодня утром он видел в соседнем магазине рукописное объявление — кто‑то продавал картошку, уголь и комнату в частном доме. Это была негаданная, неожиданная возможность обрести собственное жилье. Магазин начинал работать в восемь часов утра, и к его открытию Юда вместе с Перецем стояли перед дверью. На объявлении слово «картошка» было уже перечеркнуто, оставались уголь и комната. С хозяевами Юда быстро ударил по рукам и расплатился на месте — заветный мешочек с червонцами был все еще туго набит. Так, в первый же день пребывания в Караганде семья Юды Кулашера нашла и кров над головой, и уголь для обогрева. Комната была крохотная, площадью всего в девять квадратных метров. В ней не было места для кроваток, и девочки спали на раскладушках. Вечером их раскладывали, а утром собирали — иначе по комнате просто нельзя было двигаться. Но это была своя комната!

А вот с работой в Караганде было туго. Промышленности здесь почти не имелось. Из европейской части эвакуировали несколько заводов, но вместе с рабочими. Большинство населения города трудилось в угольных шахтах. Но и туда устроиться было практически невозможно: в Караганду эвакуировали десять тысяч донбасских шахтеров. Даже чернорабочим на шахты нельзя было пробиться: они считались важнейшими оборонными объектами, и пайки там были повышенные. В Караганде жили тысячи расконвоированных зэков и ссыльных, готовых за кусок хлеба трудиться где угодно и столько, сколько требовало начальство. Вот и пришлось Юде довольствоваться временными работами. Были они грязными и тяжелыми, но заработка для содержания семьи не хватало. Спасали сбережения, сделанные Юдой. Тот самый «черный день», которого он так боялся, наступил. И намного быстрей, чем он думал.

Кроме голода и холода, мучили бесконечные болезни. Антисанитария в городе была ужасной. Спустя несколько месяцев, когда Бат‑Шева родила четвертую девочку, старшие дочери где‑то подхватили дизентерию. Их всех вместе с Бат‑Шевой уложили в инфекционное отделение больницы, доступ в которое посторонним был строго запрещен. Бат‑Шева, продолжавшая кормить грудную дочь, не ела пищу, сваренную в больничных котлах. А хлеба выдавали совсем мало. Держалась она на том хлебе, который Юде удавалось ей передать. Как‑то раз он долго не мог раздобыть хлеба, и Бат‑Шева ничего не ела 20 часов подряд. Когда она почувствовала, что вот‑вот потеряет сознание, пошла по палатам, прося хотя бы кусочек хлеба. Казашка, которая к вечеру должна была выписаться, пожалела ее и дала тонкий ломтик, оставшийся у нее с завтрака. И этот маленький кусочек спас Бат‑Шеву с младенцем. Годы спустя она рассказывала внукам, что никогда в своей жизни не ела ничего более вкусного и питательного, чем та краюшка черного хлеба.

В Караганду все прибывали и прибывали эшелоны с беженцами. В 1942 году их уже насчитывалось в городе более 50 тыс. Среди эвакуированных было немало евреев, а общины до войны в городе не существовало. И Юда с Перецем решили ее создать. Перец отправился на прием в горисполком, но получил категорический и грубый отказ. Делать вроде было нечего, но Юда с Перецем хотели во что бы то ни стало наладить в городе еврейскую жизнь. Община могла помочь и тем, кто уже находился в Караганде, и тем, кто должен был приехать. И Перец написал письмо Калинину — всесоюзному старосте. В нем он объяснил насущную необходимость существования общины и официально собирающегося для молитвы миньяна тем, что община должна помогать беженцам, повышать их боевой дух и желание отдавать все для фронта и для победы. На следующий день после того, как Перец опустил послание Калинину в почтовый ящик, его вызвали в горисполком. «Зачем вы морочите голову товарищу Калинину вашими просьбами? — возмущенно сказал ему тот самый чиновник, который несколько недель назад спустил его с лестницы. — Оформляйте документы и регистрируйте общину!»

С тех пор Юда много времени проводил на центральной почте города. Сюда приходили практически все эвакуированные — отправить письмо или узнать, есть ли весточка от близких. Увидев еврея, Юда говорил ему: «В городе есть община, миньян. Если нужна помощь — милости просим, сделаем все, что в наших силах». Очень быстро на квартире Переца вместо десяти человек, необходимых для миньяна, каждый день собиралось вдвое больше. А в субботу число молящихся превышало 50 человек.

Чудеса чудесные

В 1942 году Песах пришелся на первую неделю апреля. Уже за несколько месяцев до праздника Юда и Перец начали ломать голову над, казалось бы, неразрешимой задачей: где взять мацу? И не просто мацу, а мегадрин — то есть сделанную с соблюдением всех правил, которых придерживались любавичские хасиды. Достать где‑то на стороне такую мацу было невозможно, ее надо было делать самим, в Караганде. Но как? Во дворе дома Переца хватало места для печи, раздобыть строительные материалы было непросто, но их нашли, и один из членов общины сложил из кирпича небольшую «двухэтажную» печь. Внизу размещался большой топливник, над ним — камера для выпечки мацы. Печку опробовали, и несколько листиков мацы, сделанных из того небольшого количества пшеничной муки, что удалось достать, получились и кошерными, и вкусными. Теперь дело встало за главным — мукой. На черном рынке она стоила таких сумасшедших денег, что даже и думать достать ее там было бессмысленно. Но где раздобыть для общины столько муки? Юда с Перецем опросили приходивших на молитву, и несколько десятков человек ответили, что хлеб в Песах они не едят и будут счастливы купить мацу.

И тогда Юде пришла в голову идея. Если письмо к Калинину — даже задержанное местными властями — оказало такое сильное на них воздействие, почему бы не попробовать еще раз? И, посоветовавшись с Перецем, он попросил Бат‑Шеву написать такое письмо. Она выросла в Невеле и хорошо владела русским языком, а письмо должно было быть четким, кратким и без грубых ошибок. Бат‑Шева письмо написала быстро. «Поскольку мы как евреи не едим квасное всю пасхальную неделю, мы просим выдать нам 50 килограммов муки для выпечки мацы», — говорилось в том письме. К нему приложили список из нескольких десятков членов общины, не побоявшихся открыто заявить, что нуждаются в маце. Письмо отправили в Москву, и — о чудо! — вскоре был получен положительный ответ.

С ним Юда отправился в горисполком к тому самому чиновнику, который разрешил регистрацию общины. Ознакомившись с письмом из канцелярии Калинина, он тут же поднял телефонную трубку и дал указание одной из городских пекарен выдать главе еврейской общины два мешка муки. Радости Юды не было предела, пока он не открыл мешки и не увидел, что ему дали ржаную муку, непригодную для изготовления мацы. Юда вновь отправился в горисполком, но, услышав его просьбу, чиновник возмутился: «Идет война, люди голодают, а вас не устраивает ржаная мука? Вынь да положь вам пшеничную? Забыли, где живете?!» Выслушав его крики, Юда спокойно объяснил: дело вовсе не в капризах и не в желании получить муку более высокого качества. Закваска из ржаной муки быстро сгорает и приготовлять из нее мацу невозможно. И пригласил чиновника лично в этом убедиться. Тот согласился, и они вместе отправились к Перецу. Печь быстро разожгли, слова Юды подтвердились. И чиновник отдал распоряжение заменить ржаную муку на пшеничную. Так десятки еврейских семей в Караганде, даже и те, кто особо не следил за кашрутом, на Песах 1942 года получили мацу самого высокого качества — мегадрин.

Есть в иудаизме пословица: «Заповедь притягивает заповедь». В ее правоте Юда убедился сразу же после Песаха, когда к нему пришла пожилая женщина. Ей на праздник тоже достались несколько листиков мацы, и так она узнала о существовании общины.

— Моя дочь неделю назад родила мальчика и хочет сделать ему обрезание. Может быть, у вас есть моэль? — спросила она Юду.

— Он перед вами, — ответил Юда, — я получил диплом моэля в Москве пятнадцать лет назад и с тех пор, слава Б‑гу, сделал десятки обрезаний. Но если мальчик родился неделю назад, то обрезание надо делать сегодня — на восьмой день.

— Ой, мы с дочерью будем счастливы, — воскликнула женщина, — идемте к нам прямо сейчас.

В большой квартире, находившейся на центральном проспекте города, Юду встретила молодая мать. Он быстро сделал обрезание и ушел, сказав, что придет завтра проведать ребенка. Но завтра к Юде пришла милиция. Отец мальчика — ответственный партработник — ведать не ведал, что его жена с тещей замыслили «подвергнуть новорожденного сына средневековому варварству». Он закатил им скандал, а потом пошел в милицию и подал официальную жалобу. Моэля милиция долго не искала — им мог быть только Юда. А тот на допросе не отпирался и сразу признал, что именно он и сделал обрезание. Во время допроса Юда уже приготовился к аресту, но в милиции покричали, покричали, да и отпустили восвояси. Только взяли с него устное обещание, что «такого больше не повторится». Милиционерами в Караганде были казахи, в семьях которых обрезание мальчиков было само собой разумеющимся. Правда, не на восьмой день, а чаще всего в пять лет. Обещание Юда дал спокойно — в такое страшное время рождение еврейского ребенка было делом редким. И сдержал его: вплоть до мобилизации Юды в действующую армию никто больше к нему с просьбой провести обрезание не обращался.

Встреча с Ребе

Юда покрепче прижал приклад автомата к правому плечу, прицелился и дал длинную очередь. Впрочем, прицелился — громко сказано. На полигоне, где его учили стрелять после призыва в Красную армию, за такую стрельбу он получил бы нагоняй. Но целиться, собственно, было особо не в кого. Крупные хлопья снега падали густо, ветер метал из стороны в сторону ледяную поземку, подбрасывая ее высоко вверх. Немцы были совсем рядом. Каждую секунду они могли сунуться в очередную атаку, поэтому приходилось стрелять наугад, в направлении смутных теней, мечущихся впереди. Что это за тени — кто поймет? То ли снег, поднимаемый ветром, то ли фрицы. Ошибка стоила жизни, вот и приходилось палить наугад. Пусть лучше пули достанутся поземке, чем пропустить врага.

Юда лежал на земле. Одет он был тепло — толстый полушубок, валенки, ушанка. Всё белого цвета. А сверху — белый маскхалат. Но после трехчасового лежания в снегу Юда уже не чувствовал ни рук ни ног. Спасала стрельба — в перерывах Юда согревал руки о раскалившийся ствол автомата, сжимал его между ног. Но на таком морозе ствол тоже остывал быстро.

Батальон Юды бросили в прорыв, образовавшийся после того, как соседи не удержали фронт и немцы устремились из окружения. Их встретили войска второго эшелона и уничтожили. Но находившиеся в окружении этого не знали и раз за разом шли в атаку. Со времени последней прошел уже час, и Юда опасался, что перерыв вовсе не означал, что немцы устали. Скорей всего, они подтягивали танки, чтобы те разнесли своими орудиями Юду с однополчанами, а затем перемололи гусеницами оставшихся в живых. Немцам терять было нечего, прорыв из кольца был их последней надеждой соединиться с главными силами.

За несколько месяцев, проведенных на фронте, Юда не раз ходил возле смерти. Но сейчас он смотрел ей прямо в глаза, запорошенные снегом. Что делает хасид в такой ситуации? Молится. Юда начал чуть слышно читать Теилим, чередуя их призывом к Всевышнему о спасении и обращением к Ребе Раяцу попросить за него в высших мирах. И вдруг он увидел перед собой Ребе. Увидел совершенно четко, несмотря на метель. Юда сбросил рукавицы, потер с силой глаза и осторожно приоткрыл их. Ребе не исчез — он стоял на расстоянии нескольких метров. Юда привстал, чтобы подбежать, но Ребе показал ему рукой — «ложись». А потом ободряюще улыбнулся и кивнул.

И тут начался обстрел. Юда опасался не зря: немцы, похоже, подтянули танки, и те без остановки молотили снарядами позиции советских войск. Юда начал стрелять — под прикрытием артобстрела вражеская пехота могла придвинуться совсем близко. И тут по его шее и спине что‑то потекло. Боли он не чувствовал — из‑за нервного напряжения и, скорей всего, потому, что заледенел в снегу. Юда извернулся и засунул ладонь за воротник. Когда он вытаскивал ее, красные брызги разлетелись в стороны и окрасили снег.

Надо было выбираться в полевой лазарет, размещавшийся в нескольких сотнях метров позади позиции. И Юда пополз. Лазарет представлял собой обычную палатку, в центре которой размещалась печка, вокруг нее на кроватях и на земле лежали раненые. Возле печки стоял операционный стол. Две медсестры уложили на него Юду, стащили маскхалат, полушубок и гимнастерку. Обычно одежду разрезали, чтобы раненый не испытывал боли. Но Юда по‑прежнему ничего не чувствовал и даже помогал санитаркам.

— Больше мы ничего сделать не можем. Тебе надо в госпиталь, на операцию, — сказала медсестра, закончив перевязку.

— А где тут у нас госпиталь? — спросил Юда.

— В трех километрах отсюда стоит большой крытый грузовик. В его кузове — операционная и врач хирург.

— А как туда попасть?

— Извини, солдат, нас тут всего двое, и мы не можем тебя отвести. Хочешь жить — дойдешь.

Сестра помогла Юде одеться, вывела его из палатки и махнула рукой: «Грузовик вон там». И Юда пошел в указанном направлении. Но уже через десяток шагов упал, слишком кружилась голова. И Юда пополз. Сколько времени он полз — не помнил. В какой‑то момент он уже не мог открыть глаза, но не останавливался. Остановка означала смерть. Но Юда был уверен, что выживет: не зря Ребе улыбнулся ему и кивнул. Юда дополз. И даже не потерял сознания во время операции, делавшейся без наркоза, запасы которого к тому времени в госпитале закончились.

— Терпи, терпи, солдат, — приговаривал хирург, вытаскивая из спины Юды осколки. А потом сказал помогавшей ему медсестре: «Я уже извлек 18 осколков, а там их еще несколько штук. Но надо закрывать рану, иначе он умрет от потери крови». Как хирург зашивал его, Юда не помнил: в этот момент он все же потерял сознание…

В армию Юду призывали трижды, но в военкомат каждый раз приходила делегация от еврейской общины и упрашивала отложить призыв: без Юды община функционировала бы с трудом. Помогало письмо Калинина, разрешавшего деятельность общины. А как ее осуществлять без председателя? Когда повестка пришла в третий раз, Юда никому ничего не сказал. Кому нужны разговоры, что руководитель еврейской общины увиливает от призыва?

Эшелон с призывниками уходил в субботу. Бат‑Шева пришла провожать его одна, оставив младших дочерей на попечение старшей — Ривки‑Дины. Бат‑Шева опасалась, что девочки тяжело перенесут прощание с отцом, уезжавшим почти на верную смерть. Она не ожидала, что у нее самой произойдет нервный припадок. Женщины на перроне плакали так громко, что едва не заглушили паровозный гудок. Юда стоял у вагонного окна, как полтора года назад, и смотрел на жену. Но тот поезд увозил в тыл, а этот — на фронт. Увидятся ли они когда‑нибудь? Как девочки вырастут без отца? Как она будет поднимать четырех сирот? Поезд тронулся, и Бат‑Шева пошла за ним, не отрывая глаз от мужа. Она шла все быстрей и быстрей, наконец побежала и на всем ходу налетела на офицера‑железнодорожника. Тот крепко обхватил ее и остановил.

— Пустите, пустите меня, — закричала Бат‑Шева, — я хочу видеть мужа.

— Куда рвешься, солдатка, — сказал офицер, — перрон закончился. Хочешь упасть и разбиться? Иди домой и надейся, что он вернется. Может быть.

Эти «может быть» вошли в грудь Бат‑Шевы как острый клинок. Она постоянно ощущала его в сердце — было больно дышать, почти невозможно глотать. Перец привел врача — одного из прихожан общины, и тот поставил диагноз: тяжелый нервный срыв. Она сумела отойти от него лишь через несколько месяцев, которые просидела на кровати почти не двигаясь. Все это время Бат‑Шева молчала и невидяще смотрела перед собой. Лишь изредка она стонала, и по лицу начинали катиться слезы. Спасла семью Ривка‑Дина. Она заменила младшим девочкам отца и мать — отправляла в школу, стирала, убирала комнату и, самое главное, добывала еду. Ривка‑Дина отоваривала ежемесячные карточки и ходила на базар, где продавала вещи. К тому времени, когда Бат‑Шева пришла в себя, комната почти опустела. Но зато никто не умер от голода.

От Юды письма приходили редко. Из госпиталя он писал чаще, но когда вернулся на фронт, письма опять стали приходить пару раз в месяц. Их читали всей семьей и по многу раз. Бат‑Шева дала девочкам книжечки Теилим, чтобы каждая утром и вечером читала псалом, соответствовавший году жизни Юды. Книжечку получила даже самая младшая, еще не умевшая читать. Бат‑Шева научила ее молиться за папу, и та тоже дважды в день, держа в руках Теилим, повторяла молитву вместе с матерью. Как они выжили в те голодные и холодные годы, Бат‑Шева потом не могла объяснить.

— Ребе всегда думает о своих хасидах и помогает им. Я находился в окопе, а Ребе — в Нью‑Йорке. Но он пришел ко мне и спас. У меня, истекающего кровью, раненного так, что потом полгода пришлось валяться по госпиталям, не хватило бы сил доползти до госпиталя. Но я дополз! Я ведь собственными глазами видел, как Ребе мне улыбнулся и одобрительно кивнул головой. Это однозначно было благословение! Понимание того, что Ребе рядом, что он благословил меня и поддерживает меня, придало мне такие силы, что я полз и полз, пока не добрался до того грузовика. Со мной произошло чудо: осколки вошли через шею и почти добрались до позвоночника, но почему‑то повернули и вышли через плечо. Я даже на фронте таскал в наплечном мешке железную кружку для нетилат ядаим (омовения рук, которое надо делать, проснувшись после ночного сна, перед тем как есть хлеб, после туалета. — Д. Ш.). Когда меня ранило, мешок был на спине и осколки угодили в кружку. Они изрубили ее на кусочки, но она погасила их скорость. У меня нет сомнения, что спасением своим я обязан Ребе Раяцу. А тому, что на фронте меня больше ни разу не ранило, я обязан молитвам моих праведных жены и дочерей, — так до конца своей жизни рассказывал Юда.

Возвращение домой

День Победы Юда встретил в Никольсбурге, Австрия. Демобилизацию объявили быстро, и уже через четыре месяца он добрался до Караганды. Дочь Рахель‑Лея вспоминала: «Никогда не забуду день, когда отец вернулся с фронта. В дом вошел незнакомый человек — у отца была густая борода, а у этого солдата совершенно гладкое лицо. Отец был всегда в пиджаке и в шляпе с полями, а этот мужчина — в солдатской форме, с крохотной пилоткой на голове и вещмешком за плечами. Я была поражена и даже испугалась. Но когда мама объяснила мне, что это — мой папа, я не расставалась с ним ни на секунду и тенью следовала за ним».

К этому времени большая часть евреев, заброшенных в Караганду войной, уже покинула город. Еврейская община практически прекратила свое существование, и Юду здесь больше ничего не держало. Он продал комнату и вместе с семьей перебрался в Москву. Возвращение было тяжелым — ни работы, ни денег. Дом в Перловке захватили чужие люди и отказывались его покинуть — они, мол, вселились, когда от дома оставались только стены, и они выстроили его заново. Бат‑Шева написала письмо Калинину, но на этот раз никакого ответа не последовало. Несмотря на жалобы Юды, власти смотрели на незаконное вторжение сквозь пальцы. Вот так герой войны, вернувшись с фронта, остался без крыши над головой. Надо было все начинать с начала. Впрочем, Юде с Бат‑Шевой было не привыкать к нищете и жизни впроголодь. Они никогда не теряли оптимизма и не сомневались в правоте хасидского принципа «все, что происходит, к лучшему».

Найти жилье в послевоенной Москве было непросто, и на первое время пришлось снять подвал. Здесь они провели год, здесь родилась Мирра — их последняя дочь. Подвал оказался сырым и малопригодным для жилья. От сырости все постоянно ходили простуженными, жить в нем еще одну зиму было опасно для здоровья. Юда долго присматривал подходящее жилье и нашел в Малаховке, другом пригороде Москвы, небольшой дом на две комнаты. Несмотря на скромные размеры, стоил он немало, пришлось опять влезть в огромные долги. Но у дома было два преимущества: большой двор, позволявший пристроить к нему несколько комнат, и располагавшаяся неподалеку синагога. К тому времени в Малаховке проживало несколько десятков любавичских семей, составлявших тайную общину. Многие хабадники молились в этой синагоге.

Вся семья Юды разместилась в одной комнате дома, во вторую поставили два ткацких станка. Юда легко получил разрешение на работу надомником — ранение официально сделало его инвалидом войны. Производство вязаного трикотажа было работой нелегкой, требовало и умения, и многих часов беспрерывного труда. Но зато и заработки сулило неплохие. И, главное, вся работа делалась в доме, вдали от посторонних глаз, что позволяло беспрепятственно, не привлекая внимания, соблюдать субботу и праздники. Работу на станках взяла на себя Бат‑Шева с девочками, а Юда занялся расширением дома. Довольно быстро он пристроил к нему еще три комнаты — две с фасада, а одну с задней стороны. У этой третьей комнаты он сделал раскрывающуюся крышу, и в ней многие десятилетия устраивали сукку, проводили свадебные церемонии, которые в соответствии с хабадскими обычаями должны были проходить под открытым небом, пекли мацу.

Много времени Юда посвящал общинной деятельности — делал обрезания, ставил хупы, писал разводные письма и мезузы, отвечал на алахические вопросы, был третейским судьей. Хотя он официально не являлся раввином, но, по сути, выполнял его обязанности. Авторитетом Юда пользовался огромным, к нему за советом и разрешением спорных вопросов обращались не только жители Малаховки и всей Москвы, но и хасиды, жившие в других городах Союза.

Занятием, которому семья посвящала много времени, сил и средств, была отправка продуктовых посылок хабадникам, сидевшим в лагерях ГУЛАГа. Юда прекрасно знал, что они почти ничего не ели в этих лагерях и любые кошерные продукты были им не просто огромной помощью, а зачастую спасением от голодной смерти. Поэтому из Малаховки ежемесячно уходили в разные концы ГУЛАГа десятки продуктовых посылок. Чтобы не вызвать подозрения и лишних вопросов, отправляли их дочери Юды из разных почтовых отделений Москвы, указывая обратные адреса согласившихся на это членов хабадской общины Малаховки. Девочки так часто и так долго отправляли эти посылки, что на всю жизнь запомнили адреса. Много лет спустя средняя дочь Сара, встретившись в Нью‑Йорке с Мендлом Футерфасом, потрясла его тем, что сразу по памяти назвала точный адрес его лагеря неподалеку от Воркуты. Футерфас провел в нем несколько лет и получал посылки, отправляемые девочкой Сарой Ботерашвили.

Еще одним занятием для всей семьи Ботерашвили было производство суперкошерной мацы мегадрин к Песаху. Весь процесс находился под тщательным надзором Юды и велся с соблюдением строжайших правил, принятых в Хабаде. В свое время Юда купил для общины Кулаши участок земли неподалеку от деревни. В последние годы, когда здоровье отца сильно расстроилось, он несколько раз приезжал в Кулаши. Принимали его, хахама, с почетом и уважением, и это помогло Юде наладить выращивание пшеницы для мацы. Теперь на участке каждый год высаживали пшеницу. Когда она созревала, убирали ее самые религиозные члены общины, следившие, чтобы ни одна капля воды не попала на собранные колосья. Большая часть урожая шла на изготовление мацы для жителей Кулаши, а несколько мешков с зерном, также под тщательным присмотром, привозили в Малаховку. За несколько месяцев до наступления праздника зерно перемалывали в муку, также следя, чтобы в него не попала ни одна капля воды. Когда мука была готова, комната с открывающейся крышей дома Юды превращалась в цех по изготовлению мацы. Делали ее Бат‑Шева с девочками при помощи нескольких женщин общины. Эту суперкошерную мацу отправляли в лагеря и распределяли между членами общины Малаховки. До самого отъезда Юды Кулашера и его праведной семьи в Израиль, то есть на протяжении почти четверти века, у московских хабадников не было проблемы с мацой мегадрин ручной выпечки — круглой, слегка подгоревшей, тонкой и очень вкусной.

Расширив дом, Юда превратил его в кошерную гостиницу. Приезжая в столицу по разным делам, хасиды из подпольных общин Риги, Самарканда, Черновцов, Баку, Тбилиси знали, что в доме Юды Кулашера они получат крышу над головой, кошерную еду, а если повезет, то и поучаствуют в одном из хасидских фарбренгенов, которые Юда проводил очень часто. С гостей своих Юда не брал ни копейки, он был рад не только помочь решить им материальные проблемы, но и всегда с радостью беседовал с ними, отвечал на вопросы.

Его дом стал и тайным прибежищем для хабадников, разыскиваемых МГБ. Одним из них был тот самый Берке Хейн, благодаря которому Юда и Бат‑Шева обрели семейное счастье.

Летом 1946 года муме Соре удалось раздобыть польские документы для Берке и его жены Фейги, их двух сыновей и четы Калмансон с детьми — его тещи с тестем. Берке арестовали на железнодорожном вокзале Львова, прямо возле поезда, через час отправлявшегося в Польшу.

— Куда вы его забираете? — только и успела спросить у эмгэбэшника Фейга.

— Не волнуйтесь, гражданка, — ответил тот, — он вернется минут через пятнадцать.

Эти 15 минут продлились 10 лет. Но тогда, на вокзале, Фейга этого не знала, а ей надо было принять судьбоносное решение — уехать в Польшу с семьей или остаться в СССР и ждать возвращения мужа. Фейга решила сразу: без Берке они не едут. Отец с матерью ее поддержали. И когда поезд тронулся, в нем находились только два младших брата Фейги — им уж точно нечего было делать в Советском Союзе.